高考生物一轮复习专题作业14:基因的分离定律(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物一轮复习专题作业14:基因的分离定律(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 203.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-01 17:26:49 | ||

图片预览

文档简介

高中生物专题分层作业

第14讲 基因的分离定律

A组 基础题组

题组一 遗传学基本概念及孟德尔科学实验的方法

1.(2020江西百所名校第一次联考)下列有关遗传的基本概念或名称的叙述,错误的是( )

A.表现型是指生物个体所表现出来的性状

B.相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型

C.等位基因是指位于同源染色体上同一位置的控制相对性状的基因

D.性状分离是指杂合子之间的杂交后代出现不同基因型个体的现象

答案 D 性状分离是指在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,D错误。

2.孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本规律。下列叙述正确的是( )

A.F1体细胞中各种基因表达的机会相等

B.F1自交时,套袋以减少外源花粉的干扰

C.F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等

D.正反交结果相同,说明亲本为纯合子

答案 C F1体细胞中各种基因表达的机会不相等,显性基因能表达,隐性基因不能表达,A错误;豌豆为自花传粉、闭花受粉的植物,因此F1自交时不需要套袋,B错误;F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等,保证配子的随机结合,C正确;正反交结果相同,说明子代的性状不受母本的影响,可以排除子代性状由细胞质中的基因控制的假设,D错误。

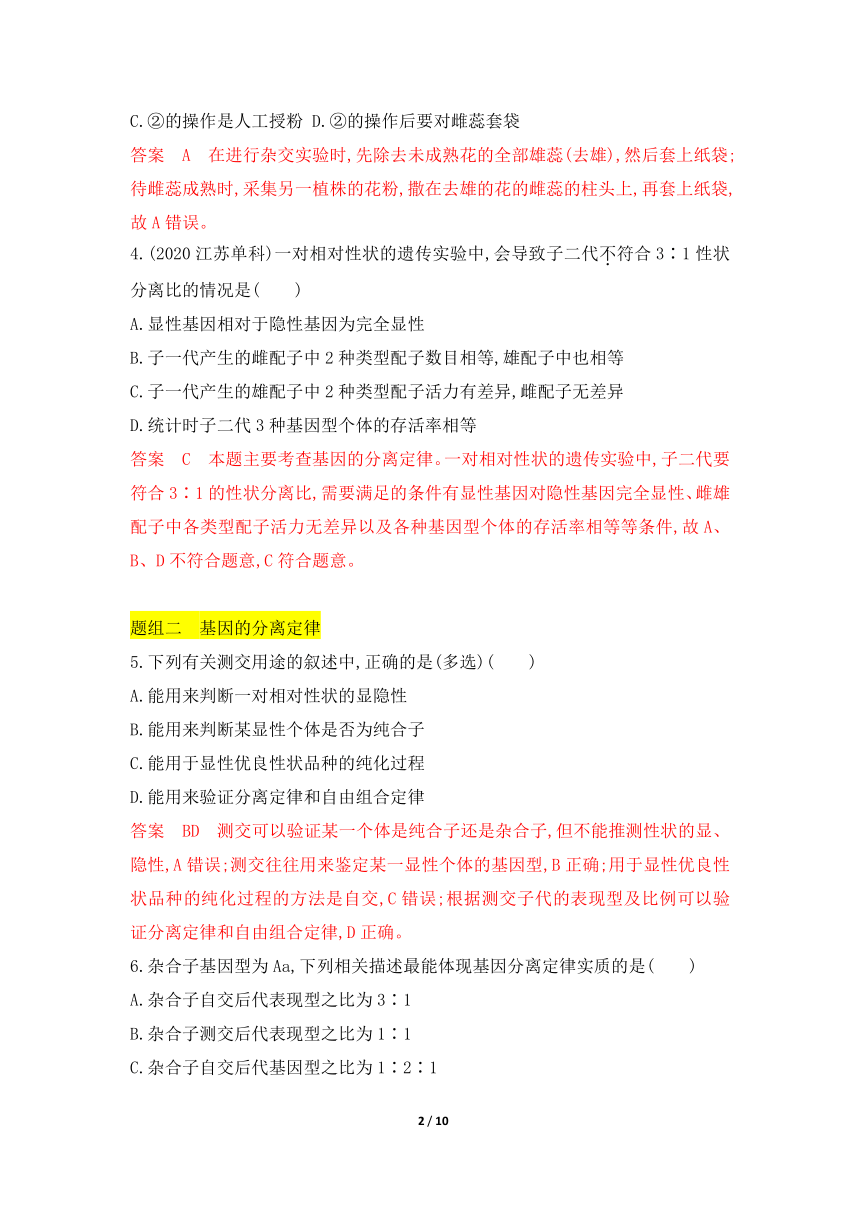

3.孟德尔做了如图所示的豌豆杂交实验,以下描述错误的是( )

A.①和②的操作同时进行 B.①的操作是人工去雄

C.②的操作是人工授粉 D.②的操作后要对雌蕊套袋

答案 A 在进行杂交实验时,先除去未成熟花的全部雄蕊(去雄),然后套上纸袋;待雌蕊成熟时,采集另一植株的花粉,撒在去雄的花的雌蕊的柱头上,再套上纸袋,故A错误。

4.(2020江苏单科)一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是( )

A.显性基因相对于隐性基因为完全显性

B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等

C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异

D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等

答案 C 本题主要考查基因的分离定律。一对相对性状的遗传实验中,子二代要符合3∶1的性状分离比,需要满足的条件有显性基因对隐性基因完全显性、雌雄配子中各类型配子活力无差异以及各种基因型个体的存活率相等等条件,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

题组二 基因的分离定律

5.下列有关测交用途的叙述中,正确的是(多选)( )

A.能用来判断一对相对性状的显隐性

B.能用来判断某显性个体是否为纯合子

C.能用于显性优良性状品种的纯化过程

D.能用来验证分离定律和自由组合定律

答案 BD 测交可以验证某一个体是纯合子还是杂合子,但不能推测性状的显、隐性,A错误;测交往往用来鉴定某一显性个体的基因型,B正确;用于显性优良性状品种的纯化过程的方法是自交,C错误;根据测交子代的表现型及比例可以验证分离定律和自由组合定律,D正确。

6.杂合子基因型为Aa,下列相关描述最能体现基因分离定律实质的是( )

A.杂合子自交后代表现型之比为3∶1

B.杂合子测交后代表现型之比为1∶1

C.杂合子自交后代基因型之比为1∶2∶1

D.杂合子产生两种配子数目之比为1∶1

答案 D 杂合子自交后代表现型之比3∶1是性状分离比,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,A错误;杂合子测交后代表现型之比1∶1,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,B错误;杂合子自交后代基因型之比1∶2∶1,是产生的配子随机结合形成的,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,C错误;杂合子产生配子的比例为1∶1,说明减数分裂时等位基因随同源染色体的分开而分离,产生不同配子的比例为1∶1,因而最能说明基因分离定律实质,D正确。

7.镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性致病基因控制的遗传病(相关基因用B、b表示)。一位研究者检验了东非某人群中290个儿童的血样,在这个人群中疟疾和镰刀型细胞贫血症都流行,调查结果如表,对此现象解释合理的是( )

基因型

患疟疾

不患疟疾

总数

Bb、bb

12

31

43

BB

113

134

247

总数

125

165

290

A.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子易感染疟疾

B.杂合子易感染疟疾,显性纯合子不易感染疟疾

C.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子也不易感染疟疾

D.杂合子易感染疟疾,显性纯合子也易感染疟疾

答案 A 由题表可知,杂合子感染疟疾的概率比显性纯合子低。

8.玉米是雌雄同株植物,顶端开雄花,叶腋开雌花,既能同株传粉,又能异株传粉,是遗传学的理想材料。在自然状态下,将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植(不考虑变异),有关F1性状表述合理的是( )

A.显性植株所产生的都是显性个体

B.隐性植株所产生的都是隐性个体

C.显性植株所产生的既有显性个体又有隐性个体,比例1∶1

D.隐性植株所产生的既有显性个体又有隐性个体,比例3∶1

答案 A 由题意可知,玉米既可自交,又可杂交。纯种显性植株所得的后代都是显性个体;隐性植株自交后代全部是隐性个体,杂交后代全部是显性个体。

题组三 基因分离定律的应用及解题方法

9.已知小麦无芒(A)与有芒(a)为一对相对性状,用适宜的诱变方式处理花药可导致基因突变。为了确定基因A是否突变为基因a,有人设计了以下4个杂交组合,杂交前对每个组合中父本的花药进行诱变处理,然后与未经处理的母本进行杂交。若要通过对杂交子一代表现型的分析来确定该基因是否发生突变,则最佳的杂交组合是( )

A.♂无芒×♀有芒(♂AA×♀aa)

B.♂无芒×♀有芒(♂Aa×♀aa)

C.♂无芒×♀无芒(♂Aa×♀Aa)

D.♂无芒×♀无芒(♂AA×♀Aa)

答案 A A选项中,♀、♂个体均为纯合子,是具有相对性状的亲本组合,其杂交后代只有一种表现型,即显性性状,若♂无芒个体中A突变为a,则杂交后代将会出现有芒和无芒两种表现型,A选项正确;而B、C、D选项中,其亲本♀、♂个体,均有杂合子,故通过一次杂交实验难以检测♂无芒个体中的基因A是否突变为基因a。

10.玉米是我国的主要农作物之一,雌雄同株异花,是一种非常理想的遗传学实验材料。下面叙述中正确的是( )

A.在同一穗玉米上结出200个籽粒,它们的基因型应该是完全相同的

B.玉米作为遗传学实验材料的优势在于后代籽粒多,有利于统计分析

C.受雨天影响受粉不足时,通过生长素处理培育无籽果实可减少损失

D.利用基因工程将植酸酶转入玉米细胞内,可获得转基因植酸酶玉米

答案 B 玉米是单性花,在一穗玉米上所结的200粒籽粒的基因型不一定相同(还取决于外来花粉的基因型),A错误;玉米的子代数量较多,相对性状差异明显,便于区分与统计,因此玉米是遗传学的良好实验材料,B正确;生长素能促进子房发育成果实,但玉米收获的是种子,只有完成受粉才能形成种子,C错误;利用基因重组原理将植酸酶基因转入玉米体内,可获得转基因植酸酶玉米,D错误。

11.已知小麦抗锈病是由显性基因控制的,让一株杂合子小麦自交得F1,淘汰掉其中不抗锈病的植株后,再自交得F2,从理论上计算,F2中不抗锈病个体占植株总数的( )

A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16

答案 B 根据题意,假设抗锈病与不抗锈病由等位基因A、a决定,则F1的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,淘汰其中不抗锈病的植株(aa)后,剩余植株中,AA占1/3,Aa占2/3,这些植株自交,其中1/3AA自交后不发生性状分离,而2/3Aa自交发生性状分离(AA∶Aa∶aa=1∶2∶1),所以F2中不抗锈病植株占植株总数的比例为2/3×1/4=1/6,故B符合题意。

12.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%和25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配。理论上,下一代中AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )

A.4∶4∶1 B.3∶3∶1

C.1∶2∶0 D.1∶2∶1

答案 A AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。该种群中的aa个体没有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占=,Aa占,因此A的基因频率为+×=,a的基因频率为。根据遗传平衡定律,除aa基因型个体外的其他个体间可以随机交配,后代中AA的频率=×=,Aa的频率=2××=,aa的频率=×=,因此后代中AA∶Aa∶aa=4∶4∶1。

B组 提升题组

一、选择题

1.下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,错误的是( )

A.豌豆是自花受粉,在实验过程中免去了人工授粉的麻烦

B.采用统计学的方法对实验数据进行分析,找出遗传的规律

C.解释实验现象时提出的假说之一是:F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离

D.根据假说进行的演绎是:若假说成立,则测交后代出现比例接近的两种表现型

答案 A 豌豆是自花受粉,因此在杂交实验中需要进行人工异花授粉,A错误;孟德尔采用统计学的方法对实验数据进行分析,找出遗传的规律,这是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,B正确;孟德尔在解释实验现象时提出的假说之一是:F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,C正确;根据假说进行的演绎是:若假说成立,则测交后代出现比例接近的两种表现型,D正确。

2.研究人员在家蚕中发现一种新的体态类型——短体蚕,用这种家蚕与正常体形家蚕进行杂交实验,结果如表,下列分析正确的是( )

杂交组合

F1

短体蚕

正常蚕

实验一:短体蚕×正常蚕

788

810

实验二:短体蚕×短体蚕

1 530

790

A.可以通过连续自交多代的方式获得纯种短体蚕

B.短体蚕自交后代出现正常蚕是基因突变的结果

C.实验一F1个体随机交配,F2中短体蚕∶正常蚕=2∶3

D.实验二F1的正常蚕与短体蚕杂交,可检测正常蚕的基因型

答案 C 由题干表格中杂交实验二的结果可知,短体蚕对正常蚕为显性。假设该对相对性状由A、a控制,则正常蚕的基因型表示为aa。又由于实验二F1中短体蚕∶正常蚕=1 530∶790≈2∶1,可知AA致死,故短体蚕的基因型为Aa。短体蚕都为杂合子,A错误;短体蚕自交后代出现正常蚕是基因重组的结果,B错误;实验一F1中,Aa∶aa≈1∶1,可知A=,a=,不考虑致死的情况下,F1个体随机交配的后代中AA=×=,aa=×=,Aa=2××=,由于AA致死,故实际所得的F2中短体蚕∶正常蚕=∶=2∶3,C正确;正常蚕的基因型为aa,其与短体蚕杂交,相当于测交,可检测短体蚕的基因型,D错误。

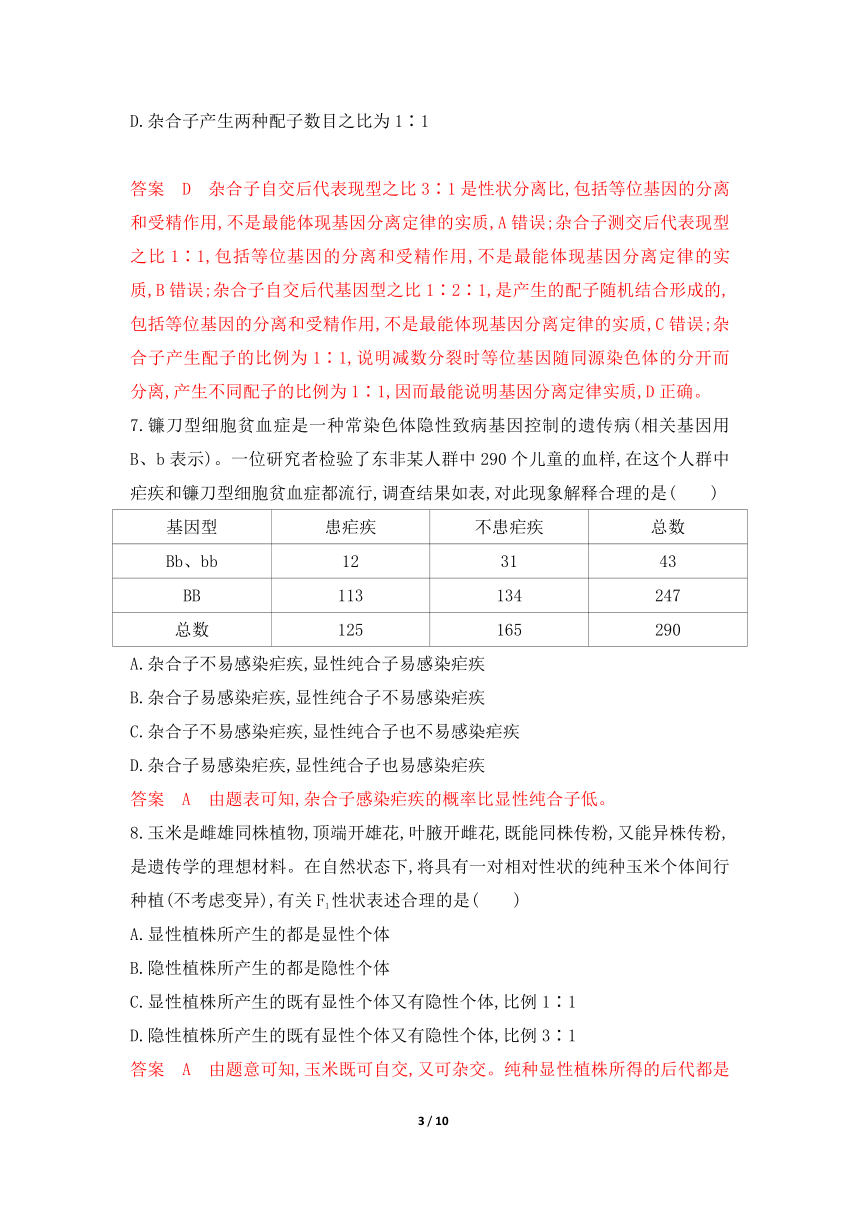

3.如图所示为一对夫妇的基因型和他们子女的基因型及对应的表现型(秃顶与非秃顶)。下列叙述正确的是( )

A.在人群中,男性、女性在秃顶和非秃顶方面的表现没有差异

B.若一对夫妇均为秃顶,则所生子女应全部表现为秃顶

C.若一对夫妇均为非秃顶,则所生女儿为秃顶的概率为0

D.若一对夫妇的基因型为b+b和bb,则生一个非秃顶孩子的概率为1/2

答案 C 由图中信息可知,基因型为b+b的男性表现为秃顶,而女性则表现为非秃顶,说明秃顶在男性、女性中的表现存在差异,A错误;秃顶女性的基因型为bb,而秃顶男性的基因型可以是b+b和bb,若秃顶男性基因型为b+b,则这对夫妇的子女中,有基因型为b+b的个体,而该个体为女孩时,则表现为非秃顶,B错误;非秃顶男性的基因型为b+b+,则他的子女一定具有b+基因,而含有b+基因的女性均为非秃顶,C正确;一对夫妇的基因型为b+b和bb,子女中只有基因型为b+b的女孩才是非秃顶,而该种女孩出现的概率为1/2×1/2=1/4,D错误。

4.铂色和银色是狐狸毛色的一对相对性状,并由位于常染色体上的一对等位基因控制。现有50对雌、雄铂色狐狸交配,共得到了97只铂色后代和53只银色后代。下列分析正确的是( )

A.银色相对铂色显性 B.无纯合的铂色狐狸

C.银色后代都是杂种 D.铂色后代都是雄性

答案 B 铂色狐狸的后代中出现了银色个体,说明银色相对铂色为隐性,A错误;后代的性状分离比理论上为3∶1,但实际比例为97∶53≈2∶1,说明显性纯合致死,无纯合的铂色狐狸,B正确;银色后代都是隐性纯合子,C错误;由于相关基因位于常染色体上,与性别无关,所以铂色后代中有雄性,也有雌性,D错误。

5.(2020北京朝阳期末)玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隐性基因b控制,但是携带基因B的个体外显率为75%(即杂合子中只有75%表现为突变型)。现将某一玉米植株自交,F1中突变型∶野生型=5∶3。下列分析正确的是( )

A.F1比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律

B.亲本表现型为突变型

C.F1野生型个体都是纯合子

D.F1自由交配获得的F2突变型和野生型的比例也是5∶3

答案 D 据题干信息可知,该性状由一对等位基因控制,满足基因的分离定律,A错误;杂合子自交,后代中突变型的比例是1/4+1/2×75%=5/8,野生型的比例是1/4+1/2×25%=3/8,即F1中突变型∶野生型=5∶3,若F1自由交配,则基因频率不变,F2中突变型和野生型的比例也是5∶3,D正确;由携带基因B的个体外显率为75%可知,B、C错误。

二、非选择题

6.研究发现某种豚鼠毛色的遗传涉及4种复等位基因(均位于常染色体上),其中CB、Cs、Cc、Cx分别控制黑色、银色、乳白色和白色。为确定该组基因间的显隐性关系,某科研小组做了如下几组杂交实验:

根据上述实验结果分析回答下列问题:

(1)由实验一可知,豚鼠毛色中黑色与白色为 ,其遗传方式遵循 。?

(2)据图分析,如果一个个体的表现型为黑色,则其基因型可能有 种。乙和丙杂交后代中,银色个体占 。?

(3)已知复等位基因之间可相互突变。若发育成实验一中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型。为探究该个体突变的方向,请设计简单的实验,并完成结果预测及分析:

实验思路:让该只黑色雄性豚鼠与多只 豚鼠交配,观察子代的表现型及比例。?

结果预测及分析:

①若子代全为黑色,则说明突变后个体的基因型为 ;?

②若子代的表现型及比例为 ,则说明突变后个体的基因型为CBCs;?

③若子代的表现型及比例为 ,则说明突变后个体的基因型为 。?

答案 (1)相对性状 分离定律 (2)4 1/4 (3)白色雌性 ①CBCB ②黑色∶银色=1∶1 ③黑色∶乳白色=1∶1 CBCc

解析 (1)豚鼠的毛色黑色、白色是同一性状的不同表现类型,属于相对性状;一对相对性状的遗传方式遵循分离定律。(2)分析四组实验可知,黑色对银色、乳白色、白色是显性性状,因此黑色豚鼠的基因型可能是CBCB、CBCx、CBCc、CBCs,共四种;由分析可知,乙的基因型是CBCx,丙的基因型是CBCs,二者杂交,子代中银色个体CsCx所占比例是1/4。(3)实验一中,豚鼠甲的基因型是CBCx,如果发育中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型,该突变鼠的基因型可能是CBCB、CBCs、CBCc。让该只黑色雄性豚鼠与多只白色雌鼠交配,如果其基因型是CBCB,则杂交后代都是黑色豚鼠;如果其基因型是CBCs,则杂交后代中黑色∶银色=1∶1;若其基因型是CBCc,则杂交后代中黑色∶乳白色=1∶1。

7.野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S的腹部却生出长刚毛。研究者对果蝇S的突变进行了系列研究。用这两种果蝇进行杂交实验的结果见图。

(1)根据实验结果分析,果蝇腹部的短刚毛和长刚毛是一对 性状,其中长刚毛是 性性状。图中①、②基因型(相关基因用A和a表示)依次为 。?

(2)实验2结果显示:与野生型不同的表现型有 种。③基因型为 ,在实验2后代中该基因型的比例是 。?

(3)根据果蝇③和果蝇S基因型的差异,解释导致前者胸部无刚毛、后者胸部有刚毛的原因: 。?

(4)检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,推测相关基因发生的变化为 。?

(5)实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F1新发生突变的基因控制的,作出这一判断的理由是:虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状,但 ,?

说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因。

答案 (1)相对 显 Aa、aa

(2)两 AA 1/4

(3)两个A基因抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应

(4)核苷酸数量减少/缺失

(5)新的突变基因经过个体繁殖后传递到下一代中不可能出现比例高达25%的该基因纯合子

解析 (1)根据实验2可判断,长刚毛是显性性状。实验1的杂交后代中显、隐性比例为1∶1,且与性别无关,结合实验1亲本表现型得出实验1亲本杂交方式为测交,相应基因型为Aa×aa。(2)实验2中,与野生型不同的表现型有2种,一种是腹部有长刚毛、胸部有短刚毛,基因型为Aa,另一种是腹部有长刚毛、胸部无刚毛,基因型为AA,占全部后代的1/4。(3)果蝇③腹部有长刚毛、胸部无刚毛的原因可能是A基因的纯合抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应。(4)突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,这说明基因突变类型为碱基对的缺失。(5)果蝇③胸部无刚毛是一个新性状,但由于数量较多,占全部后代的1/4,说明该性状的出现不是基因突变的结果,而是A基因的纯合导致的。

第14讲 基因的分离定律

A组 基础题组

题组一 遗传学基本概念及孟德尔科学实验的方法

1.(2020江西百所名校第一次联考)下列有关遗传的基本概念或名称的叙述,错误的是( )

A.表现型是指生物个体所表现出来的性状

B.相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型

C.等位基因是指位于同源染色体上同一位置的控制相对性状的基因

D.性状分离是指杂合子之间的杂交后代出现不同基因型个体的现象

答案 D 性状分离是指在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,D错误。

2.孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本规律。下列叙述正确的是( )

A.F1体细胞中各种基因表达的机会相等

B.F1自交时,套袋以减少外源花粉的干扰

C.F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等

D.正反交结果相同,说明亲本为纯合子

答案 C F1体细胞中各种基因表达的机会不相等,显性基因能表达,隐性基因不能表达,A错误;豌豆为自花传粉、闭花受粉的植物,因此F1自交时不需要套袋,B错误;F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等,保证配子的随机结合,C正确;正反交结果相同,说明子代的性状不受母本的影响,可以排除子代性状由细胞质中的基因控制的假设,D错误。

3.孟德尔做了如图所示的豌豆杂交实验,以下描述错误的是( )

A.①和②的操作同时进行 B.①的操作是人工去雄

C.②的操作是人工授粉 D.②的操作后要对雌蕊套袋

答案 A 在进行杂交实验时,先除去未成熟花的全部雄蕊(去雄),然后套上纸袋;待雌蕊成熟时,采集另一植株的花粉,撒在去雄的花的雌蕊的柱头上,再套上纸袋,故A错误。

4.(2020江苏单科)一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是( )

A.显性基因相对于隐性基因为完全显性

B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等

C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异

D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等

答案 C 本题主要考查基因的分离定律。一对相对性状的遗传实验中,子二代要符合3∶1的性状分离比,需要满足的条件有显性基因对隐性基因完全显性、雌雄配子中各类型配子活力无差异以及各种基因型个体的存活率相等等条件,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

题组二 基因的分离定律

5.下列有关测交用途的叙述中,正确的是(多选)( )

A.能用来判断一对相对性状的显隐性

B.能用来判断某显性个体是否为纯合子

C.能用于显性优良性状品种的纯化过程

D.能用来验证分离定律和自由组合定律

答案 BD 测交可以验证某一个体是纯合子还是杂合子,但不能推测性状的显、隐性,A错误;测交往往用来鉴定某一显性个体的基因型,B正确;用于显性优良性状品种的纯化过程的方法是自交,C错误;根据测交子代的表现型及比例可以验证分离定律和自由组合定律,D正确。

6.杂合子基因型为Aa,下列相关描述最能体现基因分离定律实质的是( )

A.杂合子自交后代表现型之比为3∶1

B.杂合子测交后代表现型之比为1∶1

C.杂合子自交后代基因型之比为1∶2∶1

D.杂合子产生两种配子数目之比为1∶1

答案 D 杂合子自交后代表现型之比3∶1是性状分离比,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,A错误;杂合子测交后代表现型之比1∶1,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,B错误;杂合子自交后代基因型之比1∶2∶1,是产生的配子随机结合形成的,包括等位基因的分离和受精作用,不是最能体现基因分离定律的实质,C错误;杂合子产生配子的比例为1∶1,说明减数分裂时等位基因随同源染色体的分开而分离,产生不同配子的比例为1∶1,因而最能说明基因分离定律实质,D正确。

7.镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性致病基因控制的遗传病(相关基因用B、b表示)。一位研究者检验了东非某人群中290个儿童的血样,在这个人群中疟疾和镰刀型细胞贫血症都流行,调查结果如表,对此现象解释合理的是( )

基因型

患疟疾

不患疟疾

总数

Bb、bb

12

31

43

BB

113

134

247

总数

125

165

290

A.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子易感染疟疾

B.杂合子易感染疟疾,显性纯合子不易感染疟疾

C.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子也不易感染疟疾

D.杂合子易感染疟疾,显性纯合子也易感染疟疾

答案 A 由题表可知,杂合子感染疟疾的概率比显性纯合子低。

8.玉米是雌雄同株植物,顶端开雄花,叶腋开雌花,既能同株传粉,又能异株传粉,是遗传学的理想材料。在自然状态下,将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植(不考虑变异),有关F1性状表述合理的是( )

A.显性植株所产生的都是显性个体

B.隐性植株所产生的都是隐性个体

C.显性植株所产生的既有显性个体又有隐性个体,比例1∶1

D.隐性植株所产生的既有显性个体又有隐性个体,比例3∶1

答案 A 由题意可知,玉米既可自交,又可杂交。纯种显性植株所得的后代都是显性个体;隐性植株自交后代全部是隐性个体,杂交后代全部是显性个体。

题组三 基因分离定律的应用及解题方法

9.已知小麦无芒(A)与有芒(a)为一对相对性状,用适宜的诱变方式处理花药可导致基因突变。为了确定基因A是否突变为基因a,有人设计了以下4个杂交组合,杂交前对每个组合中父本的花药进行诱变处理,然后与未经处理的母本进行杂交。若要通过对杂交子一代表现型的分析来确定该基因是否发生突变,则最佳的杂交组合是( )

A.♂无芒×♀有芒(♂AA×♀aa)

B.♂无芒×♀有芒(♂Aa×♀aa)

C.♂无芒×♀无芒(♂Aa×♀Aa)

D.♂无芒×♀无芒(♂AA×♀Aa)

答案 A A选项中,♀、♂个体均为纯合子,是具有相对性状的亲本组合,其杂交后代只有一种表现型,即显性性状,若♂无芒个体中A突变为a,则杂交后代将会出现有芒和无芒两种表现型,A选项正确;而B、C、D选项中,其亲本♀、♂个体,均有杂合子,故通过一次杂交实验难以检测♂无芒个体中的基因A是否突变为基因a。

10.玉米是我国的主要农作物之一,雌雄同株异花,是一种非常理想的遗传学实验材料。下面叙述中正确的是( )

A.在同一穗玉米上结出200个籽粒,它们的基因型应该是完全相同的

B.玉米作为遗传学实验材料的优势在于后代籽粒多,有利于统计分析

C.受雨天影响受粉不足时,通过生长素处理培育无籽果实可减少损失

D.利用基因工程将植酸酶转入玉米细胞内,可获得转基因植酸酶玉米

答案 B 玉米是单性花,在一穗玉米上所结的200粒籽粒的基因型不一定相同(还取决于外来花粉的基因型),A错误;玉米的子代数量较多,相对性状差异明显,便于区分与统计,因此玉米是遗传学的良好实验材料,B正确;生长素能促进子房发育成果实,但玉米收获的是种子,只有完成受粉才能形成种子,C错误;利用基因重组原理将植酸酶基因转入玉米体内,可获得转基因植酸酶玉米,D错误。

11.已知小麦抗锈病是由显性基因控制的,让一株杂合子小麦自交得F1,淘汰掉其中不抗锈病的植株后,再自交得F2,从理论上计算,F2中不抗锈病个体占植株总数的( )

A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16

答案 B 根据题意,假设抗锈病与不抗锈病由等位基因A、a决定,则F1的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,淘汰其中不抗锈病的植株(aa)后,剩余植株中,AA占1/3,Aa占2/3,这些植株自交,其中1/3AA自交后不发生性状分离,而2/3Aa自交发生性状分离(AA∶Aa∶aa=1∶2∶1),所以F2中不抗锈病植株占植株总数的比例为2/3×1/4=1/6,故B符合题意。

12.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%和25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配。理论上,下一代中AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )

A.4∶4∶1 B.3∶3∶1

C.1∶2∶0 D.1∶2∶1

答案 A AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。该种群中的aa个体没有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占=,Aa占,因此A的基因频率为+×=,a的基因频率为。根据遗传平衡定律,除aa基因型个体外的其他个体间可以随机交配,后代中AA的频率=×=,Aa的频率=2××=,aa的频率=×=,因此后代中AA∶Aa∶aa=4∶4∶1。

B组 提升题组

一、选择题

1.下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,错误的是( )

A.豌豆是自花受粉,在实验过程中免去了人工授粉的麻烦

B.采用统计学的方法对实验数据进行分析,找出遗传的规律

C.解释实验现象时提出的假说之一是:F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离

D.根据假说进行的演绎是:若假说成立,则测交后代出现比例接近的两种表现型

答案 A 豌豆是自花受粉,因此在杂交实验中需要进行人工异花授粉,A错误;孟德尔采用统计学的方法对实验数据进行分析,找出遗传的规律,这是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,B正确;孟德尔在解释实验现象时提出的假说之一是:F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,C正确;根据假说进行的演绎是:若假说成立,则测交后代出现比例接近的两种表现型,D正确。

2.研究人员在家蚕中发现一种新的体态类型——短体蚕,用这种家蚕与正常体形家蚕进行杂交实验,结果如表,下列分析正确的是( )

杂交组合

F1

短体蚕

正常蚕

实验一:短体蚕×正常蚕

788

810

实验二:短体蚕×短体蚕

1 530

790

A.可以通过连续自交多代的方式获得纯种短体蚕

B.短体蚕自交后代出现正常蚕是基因突变的结果

C.实验一F1个体随机交配,F2中短体蚕∶正常蚕=2∶3

D.实验二F1的正常蚕与短体蚕杂交,可检测正常蚕的基因型

答案 C 由题干表格中杂交实验二的结果可知,短体蚕对正常蚕为显性。假设该对相对性状由A、a控制,则正常蚕的基因型表示为aa。又由于实验二F1中短体蚕∶正常蚕=1 530∶790≈2∶1,可知AA致死,故短体蚕的基因型为Aa。短体蚕都为杂合子,A错误;短体蚕自交后代出现正常蚕是基因重组的结果,B错误;实验一F1中,Aa∶aa≈1∶1,可知A=,a=,不考虑致死的情况下,F1个体随机交配的后代中AA=×=,aa=×=,Aa=2××=,由于AA致死,故实际所得的F2中短体蚕∶正常蚕=∶=2∶3,C正确;正常蚕的基因型为aa,其与短体蚕杂交,相当于测交,可检测短体蚕的基因型,D错误。

3.如图所示为一对夫妇的基因型和他们子女的基因型及对应的表现型(秃顶与非秃顶)。下列叙述正确的是( )

A.在人群中,男性、女性在秃顶和非秃顶方面的表现没有差异

B.若一对夫妇均为秃顶,则所生子女应全部表现为秃顶

C.若一对夫妇均为非秃顶,则所生女儿为秃顶的概率为0

D.若一对夫妇的基因型为b+b和bb,则生一个非秃顶孩子的概率为1/2

答案 C 由图中信息可知,基因型为b+b的男性表现为秃顶,而女性则表现为非秃顶,说明秃顶在男性、女性中的表现存在差异,A错误;秃顶女性的基因型为bb,而秃顶男性的基因型可以是b+b和bb,若秃顶男性基因型为b+b,则这对夫妇的子女中,有基因型为b+b的个体,而该个体为女孩时,则表现为非秃顶,B错误;非秃顶男性的基因型为b+b+,则他的子女一定具有b+基因,而含有b+基因的女性均为非秃顶,C正确;一对夫妇的基因型为b+b和bb,子女中只有基因型为b+b的女孩才是非秃顶,而该种女孩出现的概率为1/2×1/2=1/4,D错误。

4.铂色和银色是狐狸毛色的一对相对性状,并由位于常染色体上的一对等位基因控制。现有50对雌、雄铂色狐狸交配,共得到了97只铂色后代和53只银色后代。下列分析正确的是( )

A.银色相对铂色显性 B.无纯合的铂色狐狸

C.银色后代都是杂种 D.铂色后代都是雄性

答案 B 铂色狐狸的后代中出现了银色个体,说明银色相对铂色为隐性,A错误;后代的性状分离比理论上为3∶1,但实际比例为97∶53≈2∶1,说明显性纯合致死,无纯合的铂色狐狸,B正确;银色后代都是隐性纯合子,C错误;由于相关基因位于常染色体上,与性别无关,所以铂色后代中有雄性,也有雌性,D错误。

5.(2020北京朝阳期末)玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隐性基因b控制,但是携带基因B的个体外显率为75%(即杂合子中只有75%表现为突变型)。现将某一玉米植株自交,F1中突变型∶野生型=5∶3。下列分析正确的是( )

A.F1比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律

B.亲本表现型为突变型

C.F1野生型个体都是纯合子

D.F1自由交配获得的F2突变型和野生型的比例也是5∶3

答案 D 据题干信息可知,该性状由一对等位基因控制,满足基因的分离定律,A错误;杂合子自交,后代中突变型的比例是1/4+1/2×75%=5/8,野生型的比例是1/4+1/2×25%=3/8,即F1中突变型∶野生型=5∶3,若F1自由交配,则基因频率不变,F2中突变型和野生型的比例也是5∶3,D正确;由携带基因B的个体外显率为75%可知,B、C错误。

二、非选择题

6.研究发现某种豚鼠毛色的遗传涉及4种复等位基因(均位于常染色体上),其中CB、Cs、Cc、Cx分别控制黑色、银色、乳白色和白色。为确定该组基因间的显隐性关系,某科研小组做了如下几组杂交实验:

根据上述实验结果分析回答下列问题:

(1)由实验一可知,豚鼠毛色中黑色与白色为 ,其遗传方式遵循 。?

(2)据图分析,如果一个个体的表现型为黑色,则其基因型可能有 种。乙和丙杂交后代中,银色个体占 。?

(3)已知复等位基因之间可相互突变。若发育成实验一中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型。为探究该个体突变的方向,请设计简单的实验,并完成结果预测及分析:

实验思路:让该只黑色雄性豚鼠与多只 豚鼠交配,观察子代的表现型及比例。?

结果预测及分析:

①若子代全为黑色,则说明突变后个体的基因型为 ;?

②若子代的表现型及比例为 ,则说明突变后个体的基因型为CBCs;?

③若子代的表现型及比例为 ,则说明突变后个体的基因型为 。?

答案 (1)相对性状 分离定律 (2)4 1/4 (3)白色雌性 ①CBCB ②黑色∶银色=1∶1 ③黑色∶乳白色=1∶1 CBCc

解析 (1)豚鼠的毛色黑色、白色是同一性状的不同表现类型,属于相对性状;一对相对性状的遗传方式遵循分离定律。(2)分析四组实验可知,黑色对银色、乳白色、白色是显性性状,因此黑色豚鼠的基因型可能是CBCB、CBCx、CBCc、CBCs,共四种;由分析可知,乙的基因型是CBCx,丙的基因型是CBCs,二者杂交,子代中银色个体CsCx所占比例是1/4。(3)实验一中,豚鼠甲的基因型是CBCx,如果发育中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型,该突变鼠的基因型可能是CBCB、CBCs、CBCc。让该只黑色雄性豚鼠与多只白色雌鼠交配,如果其基因型是CBCB,则杂交后代都是黑色豚鼠;如果其基因型是CBCs,则杂交后代中黑色∶银色=1∶1;若其基因型是CBCc,则杂交后代中黑色∶乳白色=1∶1。

7.野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S的腹部却生出长刚毛。研究者对果蝇S的突变进行了系列研究。用这两种果蝇进行杂交实验的结果见图。

(1)根据实验结果分析,果蝇腹部的短刚毛和长刚毛是一对 性状,其中长刚毛是 性性状。图中①、②基因型(相关基因用A和a表示)依次为 。?

(2)实验2结果显示:与野生型不同的表现型有 种。③基因型为 ,在实验2后代中该基因型的比例是 。?

(3)根据果蝇③和果蝇S基因型的差异,解释导致前者胸部无刚毛、后者胸部有刚毛的原因: 。?

(4)检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,推测相关基因发生的变化为 。?

(5)实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F1新发生突变的基因控制的,作出这一判断的理由是:虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状,但 ,?

说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因。

答案 (1)相对 显 Aa、aa

(2)两 AA 1/4

(3)两个A基因抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应

(4)核苷酸数量减少/缺失

(5)新的突变基因经过个体繁殖后传递到下一代中不可能出现比例高达25%的该基因纯合子

解析 (1)根据实验2可判断,长刚毛是显性性状。实验1的杂交后代中显、隐性比例为1∶1,且与性别无关,结合实验1亲本表现型得出实验1亲本杂交方式为测交,相应基因型为Aa×aa。(2)实验2中,与野生型不同的表现型有2种,一种是腹部有长刚毛、胸部有短刚毛,基因型为Aa,另一种是腹部有长刚毛、胸部无刚毛,基因型为AA,占全部后代的1/4。(3)果蝇③腹部有长刚毛、胸部无刚毛的原因可能是A基因的纯合抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应。(4)突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,这说明基因突变类型为碱基对的缺失。(5)果蝇③胸部无刚毛是一个新性状,但由于数量较多,占全部后代的1/4,说明该性状的出现不是基因突变的结果,而是A基因的纯合导致的。

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容