山东省泰安市新甫中学2020-2021学年下学期第一次月考六年级语文试题(word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市新甫中学2020-2021学年下学期第一次月考六年级语文试题(word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-02 14:23:46 | ||

图片预览

文档简介

泰安市

新泰新甫中学六年级语文下册

第一次月考试题

2021.03

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(表述题)两部分,第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页,满分150分,考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共48分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列各句中加点字的字音正确的一项是( )

A.我感觉到周围的光线渐渐暗下去,渐渐地凉下去沉郁(yù)下去,越来越远越来越缥(piǎo)缈。

B.我现在还能感觉到那光线漫长而急遽(jǜ)的变化,孤独而惆怅(chàng)的黄昏的到来。

C.妖魔的面具青面獠(liáo)牙,以示压抑(yì)和恐怖。

D.第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯(qián)掺(chān)和成的。

2.下列各句中没有错别字的一项是( )

A.我张惶地拿出国语书,急急温习今天教过的课文,我觉得课文内容饶有趣味。

B.我一定不会忘记中国语文,我会把我的默书薄一生一世留在身边,常常翻阅它。

C.观众也在吃喝玩耍中看戏,双方随心所欲、游哉优哉,一出戏演它个三五天毫不稀奇。

D.艺人们唱着,说着,跳着,在面具下演绎着各种故事。

3.下列各句中加点成语运用错误的一项是( )

A.藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。他们一无所求,只要有观众就行。

B.奇怪,今天我翻开语文书,别有一番滋味,我的脑子也不再胡思乱想,全神贯注地听张先生授课。

C.可是,开庙最初的两三天,并不十分热闹,因为人们还正忙着彼此贺年,无暇顾及。

D.干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

4.下列各句没有语病的一项是( )

A.一个人能否成为真正的读者,关键在于青少年时期养成良好的阅读习惯。

B.作家曹文轩获2016年国际安徒生奖,对中国儿童文学走向世界意义重大。

C.这种网络社交工具的广泛使用,大大加快了信息流通的速度和质量。

D.通过“教育现代化”的创建,使得不少学校的办学条件有了明显的改善。

5.下列各句中标点符号运用错误的一项是( )

A.有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

B.这种粥是用各种米、各种的豆与各种的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

C.真奇怪,该是我有理的事啊?不是吗,我不是一直在等着,母亲不是答应过了吗?

D.起床、刷牙、吃饭,那是个春天的早晨,阳光明媚。

6.下列对有关文化和文学常识的表述错误的一项是( )

A.寒食即寒食节,在冬至后的第105天或106天,清明前1~2天,古代习俗要禁火,只吃冷食。

B. 《腊八粥》选自《沈从文全集》。沈从文,原名沈岳焕,苗族,作家。主要作品有小说《边城》《长河》,散文集《湘行散记》等。

C.《那个星期天》选自《务虚笔记》。史铁生,作家。代表作有小说《我的遥远的的清平湾》《命若琴弦》《务虚笔记》,散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

D.孟子,名轲,春秋时期思想家,儒家学派代表人物之一,被称为“亚圣”。《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7~10题。

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

7.下列对“太阳他有脚啊”一句的理解和分析,错误的一项是 ( )

A.作者捕捉那“匆匆”的影子,以拟人手法,把光阴的象征──太阳,写得活灵活现。

B.作者扣住“脚”,把时间这个空灵对象写得抽象呆板,使有情之物显得充满人情。

C.那人格化了的太阳,实际上是直接沟通作者心灵深处的动人形象。

D.作者借助它抒发了自己在特定环境里特殊的思想感受。

8.下列有关选文句子的理解,错误的一项是 ( )

A.“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。”用排比的句式,在描绘的春景之中,表明大自然的荣枯是时间飞逝的痕迹。

B.“我们的日子为什么一去不复返呢”看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的深深留念。

C.“像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。”作者运用比喻,把自己过去的八千多日子比喻成浩瀚的大海,表现出作者十分无奈的愁绪。

D.“洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。”作者用一系列排比句描写人们日常生活的细节──洗手、吃饭、默思,以细腻而独特的笔触,展示了日子在生活的不经意中来去匆匆。

9.下列有关选文的说法错误的一项是 ( )

A.本文是现代著名作家朱自清写的一篇脍炙人口的小说。

B.文章紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

C.本文以朴实清淡之笔,细致地刻画了时光转瞬即逝、一去不复返的特点。

D.作者以丰富的想象,把空灵的时间,抽象的观念,通过具体的形象或现象展示出来。

10.下列对选文语言特点的分析,最准确的一项是 ( )

A.风趣幽默,雅俗共赏 B.平实质朴,生动形象

C.语言通俗,论述严密 D.清秀隽永,纯朴简练

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

11.下列句子中加点词语的意思一致的一项是 ( )

A.虽与之俱学 弗若之矣

B.为是其智弗若与 其一人专心致志

C.非然也 处士笑而然之

D.善哉,洋洋兮若江河 弈秋,通国之善弈者也

12.下列对文中句子翻译不正确的一项是( )

A.弈秋,通国之善弈者也。 (翻译:弈秋是全国最善于下棋的人。)

B.惟弈秋之为听。 (翻译:只听弈秋的教导。)

C.虽与之俱学,弗若之矣。 (翻译:即使和前一个人一起学棋,棋艺也不如前一个人好。)

D.为是其智弗若与? (翻译:难道是因为他的智力不如前一个人吗?)

13.下列对本文内容和写法理解不正确的一项是( )

A.从这个故事可以得出作者想表达的观点:学习效果不同并不是智力有差异的缘故,而是学习态度不同导致的。

B.本文言简义丰,事中见理,层次分明地表达了不专心致志便学不好本领的道理,告诉我们,只有专心致志才能有所成就。

C.文章使用了对比手法,将两人不同的学习态度及不同的学习结果进行对比。

D.文章叙议结合,最后一句一问一答,所用的表达方式是叙述。

四、(6分,每小题3分)

阅读下面的诗词,完成14~16题。

十五夜望月

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

14.对下列词语理解有误的一项是( )

A.中庭:即庭中,庭院中。 B.秋思:秋天的情思,这里指怀人的思绪。

C.十五夜:元宵节的晚上。 D.栖:鸟停在树上。

15.下列分析错误的一项是( )

A.这首诗的前两句抒情,后两句写景,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画,想象别致,意境悠远,情韵含蓄。

B.前两句无“月”,却处处见月夜之清幽冷寂;无“人”,却处处可感人物之情态思绪。

C.后两句直接抒写望月怀人的情思。

D.诗人运用形象的语言,丰美的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远、思深情长的意境

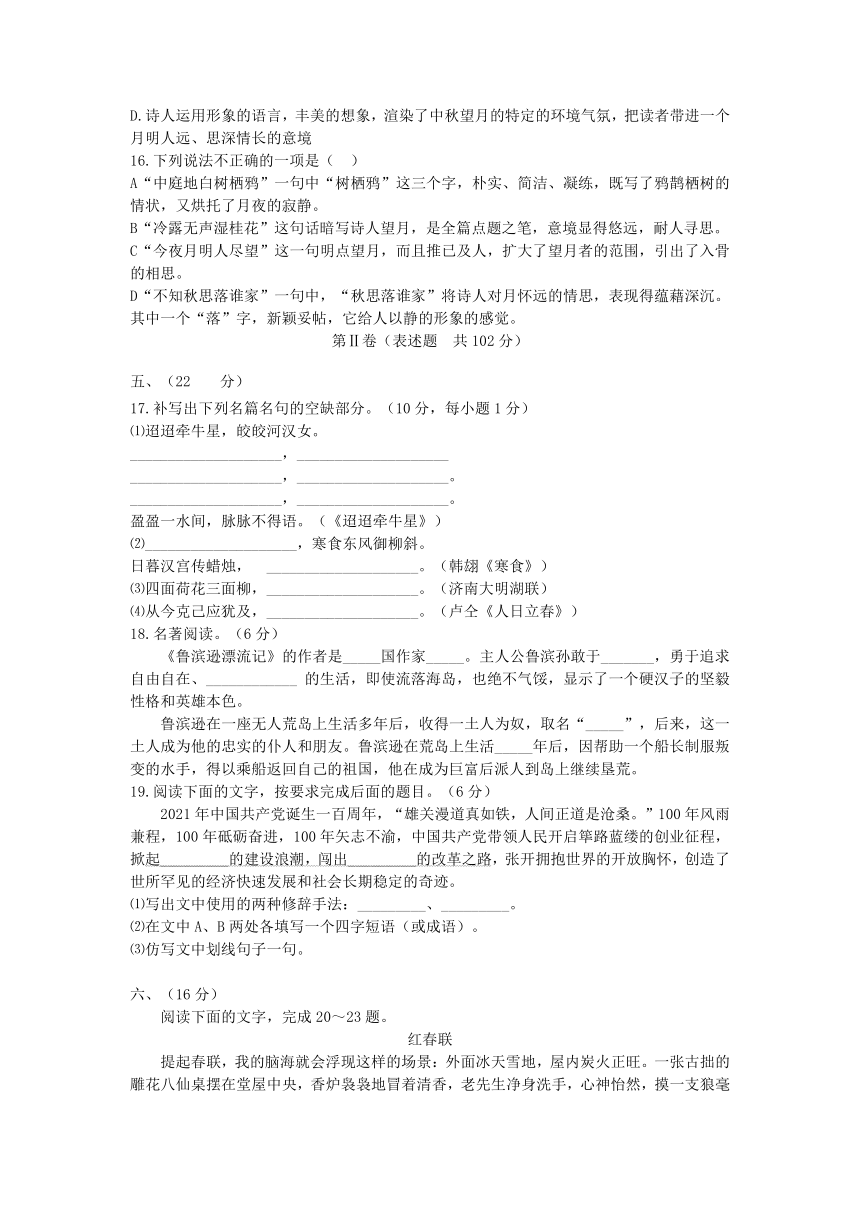

16.下列说法不正确的一项是( )

A“中庭地白树栖鸦”一句中“树栖鸦”这三个字,朴实、简洁、凝练,既写了鸦鹊栖树的情状,又烘托了月夜的寂静。

B“冷露无声湿桂花”这句话暗写诗人望月,是全篇点题之笔,意境显得悠远,耐人寻思。

C“今夜月明人尽望”这一句明点望月,而且推已及人,扩大了望月者的范围,引出了入骨的相思。

D“不知秋思落谁家”一句中,“秋思落谁家”将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。其中一个“落”字,新颖妥帖,它给人以静的形象的感觉。

第Ⅱ卷(表述题 共102分)

五、(22分)

17.补写出下列名篇名句的空缺部分。(10分,每小题1分)

⑴迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

____________________,____________________

____________________,____________________。

____________________,____________________。

盈盈一水间,脉脉不得语。(《迢迢牵牛星》)

⑵____________________,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛, ____________________。(韩翃《寒食》)

⑶四面荷花三面柳,____________________。(济南大明湖联)

⑷从今克己应犹及,____________________。(卢仝《人日立春》)

18.名著阅读。(6分)

《鲁滨逊漂流记》的作者是_____国作家_____。主人公鲁滨孙敢于_______,勇于追求自由自在、____________ 的生活,即使流落海岛,也绝不气馁,显示了一个硬汉子的坚毅性格和英雄本色。

鲁滨逊在一座无人荒岛上生活多年后,收得一土人为奴,取名“_____”,后来,这一土人成为他的忠实的仆人和朋友。鲁滨逊在荒岛上生活_____年后,因帮助一个船长制服叛变的水手,得以乘船返回自己的祖国,他在成为巨富后派人到岛上继续垦荒。

19.阅读下面的文字,按要求完成后面的题目。(6分)

2021年中国共产党诞生一百周年,“雄关漫道真如铁,人间正道是沧桑。”100年风雨兼程,100年砥砺奋进,100年矢志不渝,中国共产党带领人民开启筚路蓝缕的创业征程,掀起_________的建设浪潮,闯出_________的改革之路,张开拥抱世界的开放胸怀,创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。

⑴写出文中使用的两种修辞手法:_________、_________。

⑵在文中A、B两处各填写一个四字短语(或成语)。

⑶仿写文中划线句子一句。

六、(16分)

阅读下面的文字,完成20~23题。

红春联

提起春联,我的脑海就会浮现这样的场景:外面冰天雪地,屋内炭火正旺。一张古拙的雕花八仙桌摆在堂屋中央,香炉袅袅地冒着清香,老先生净身洗手,心神怡然,摸一支狼毫在玉石砚台内饱满地浸把浓墨,刮刮大笔尖,一气呵成写下一副四字联:九州日丽;四化春新。写完后,放下手中之笔,围着对联左观右看,默念一遍,良久,脸上才露出满意、温暖、幸福的微笑。

写春联在我的故乡很常见,也很庄重。这个四围皆是高山的小山村,尽管夹峰对峙,地贫土瘦,但村上的小学,没有哪个学生不会写毛笔字的,没有哪个先生不会吟哦几副对联的。

老先生择一个大晴日,站在大梅树下,然后研墨,折纸书写。他做得很细致,墨拣好墨,以麝香金粉配制而成,溢出淡淡的古朴和清香。所写的对联有五字和七字的,四字和六字的也有,十几二十几字的长联极少,但也会有一家两家。这些书写的对联一排排晾在软软的阳光下,像院子里的一树梅花,红火又热烈。

写好的春联自然有人来取,取回去的春联自然有人会贴。上下联的平仄一定要分好,否则闹了笑话,像个没读过书的人,让人难堪而尴尬。

贴春联一般在年三十下午,有的地方在大年初一早上,喻义新年新气象。

贴完春联贴福字。贴福字是贴春联的姊妹产品,不可缺少的。老人家听到大门外的人把春联贴完了,就会从堂屋的方桌上小心地捧出两张老先生写的大福字,嘱道:“倒贴哩!福到福到哩!”

一般的人家贴到这里也算把过年贴春联的事干完了。可到精致的人家,则还要从门廊到堂屋都贴得红彤彤的,十分喜庆。过路的人从大门春联往里屋瞧,只见里里外外焕然一新,红彤彤的新鲜,红彤彤的春色,而人个个喜气洋洋,精神活泼、饱满。

送春联,也是别具味道的一件事。

普通人家送通用春联,如:“千条杨柳迎春绿;万里江山迎日红。”如果此人是做生意的,走南闯北,则送上一副:“似锦河山遍地走;如花生活满园财。”年三十的下午,年饭还没吃前,送春联的人瞅准了这个空当,必定给你家满堂红。这个时间一家老小团聚,有说不完的话,有道不完的亲情温暖。这会儿,送春联的在大堂外倏地放一挂鞭炮,砰砰砰一阵响,闹得一家人赶紧出去看。小孩脚快,瞅完转身朝里屋喊:“奶奶,送春联的来了!”送春联的人在这端儿要赞几句:“左春联,右春联,左右春联齐团圆。”这家人听了,心儿乐了,道:“准尔真言。”便赶忙递上一个红包。

如此这番,在年关的春联总算告一段落。村里一些上过学的人,便在初一上午,背着手边踱步边观摩,或牵个小孩,沿村路来回溜达,欣赏春联红艳艳的平仄和韵律。

这股子浓郁的墨味儿,酵出甜甜的年味,在人生的红纸上各自攒着劲儿,比着劲儿,朝前写,幸福千户万家。

(作者:刘群华 有改动)

20.你如何理解题目中“红”的意蕴?(3分)

21.本文首段是怎样描绘写春联的场景的?请作简要分析。(4分)

22.文中画波浪线的内容,作者交代它有何用意?(4分)

23.请品析文末加点的“酵”一词的妙处。(3分)

七、(16分)

阅读下面的文字,完成24~27题。

乡间的荷塘

钟文

①家乡的村前,有几口很大很大的荷塘。打从记事起,我们这些光着屁股的村童,每逢夏天,常在荷塘边玩耍。

②我们用废纸结成了一只只小纸船放进荷塘,让风儿吹进荷叶底下,看谁结的小纸船被风吹得快吹得远。那时,荷叶的青翠、碧绿,以及荷塘的徐徐清风,好像与我们无关。因为在那个年龄阶段,我们对自然界的许多事物还没学会欣赏。确切地说,那时,我们是冲着荷塘里的水来这里玩耍的。

③我们在这里玩耍的内容可多着呢,除了结纸船以外,还脱下头上戴的小草帽用来捉荷塘里的小鱼小虾。有时,为了不被烈日晒着,我们还摘来一块块荷叶,用蔑条串起来,披在身上遮挡强烈的阳光。有时,我们还在荷塘边抓起一团团泥巴,捏成一个个维妙维肖的小泥人,然后用来互相投掷取乐;有时,冒着火辣辣的太阳,大家一齐跳进荷塘,利用荷叶做掩护,玩起水中的捉迷藏!

④也记不起多少次了,我们玩耍得兴趣正浓,不管父母怎样叫唤,照样是你唤你的,我玩我的,直到最后,父母生气了,拿着竹棍子气冲冲地赶到,我们才肯回去。

⑤光阴荏苒。后来我长大了,读书、参军,接着外出参加工作了,就再也不像儿时那样到荷塘边来玩耍了。

⑥每次回去,我都重拾孩提时的那段时光,又一次次地来到荷塘,欣赏这里的自然风光。

⑦盛夏之季节,天气较为炎热,夏雨常光顾。在雨帘中,漫步在荷塘的周边,那雨打荷叶发出一阵阵“扑扑”的响声,倒像是为我这位打道回乡的人鼓掌欢迎呢。更有映入眼帘的是雨打荷叶摇头晃脑的姿势,真像荷叶在风雨中开心得意地尽情舞蹈!

⑧夏雨过后,荷塘的景致更加迷人。那一枝枝迎风摇曳的荷叶,经过雨水的洗礼,它宛如一个个刚出浴的美人儿,打着一把把翠绿色的小伞,站立在雨水盈盈的池塘中,显得更加妖媚,更加艳丽,更加楚楚动人!更为诱人观赏的是,在那朵朵硕大的荷叶上面,还盛着一瓢瓢的雨水,当阵阵微风吹来,摇摇欲坠,雨水在绿叶的映衬之下,呈现出深蓝浅绿之色泽,真像一个个绿色的玉盘,盛放着一个个大小不一的、圆圆的、晶莹剔透的珍珠玛瑙!

⑨令人最爱观赏的还数是夏夜乡间的荷塘月色。

⑩盛夏之夜,当一轮明月悬挂在天幕之上,荷塘里那挂满露珠的荷叶,在月光的照射下,泛着闪闪的银光,这时的荷塘之中,月光如泻,不时还传出一阵阵“咯咯”的蛙鸣。恰在这个时候,只要站在荷塘周边静静地欣赏,那满塘的月光,以及那琅琅的蛙鸣,何不令人如痴似醉……

(选自《散文百家》2012年第一期)

24.这篇散文以荷塘为线索,按_________顺序,先描写了童年在荷塘玩耍的情形,后描绘了家乡荷塘的_________ ,给我们展现了风雨荷叶、_________ 、_________ 三幅荷塘美景图。(4分)

25.第⑦段从哪两方面描写风雨荷叶的?画线的句子描写十分优美,请简要分析原因。(4分)

26.第⑧段写景详略得当,它重点描写的内容是什么?这样安排有怎样的意义?(4分)

27.从内容上看,这篇散文通过乡间荷塘的描写表达了怎样的情感?(4分)

八、作文(50分)

28.阅读下面文字,按要求作文。

节日是人们用来庆祝、纪念或祭祀的日子。过节的时候,有的人呼朋唤友,欢聚一堂;有的人回馈亲友,感恩师长;也有人追溯过往,展望未来……而在每个人的生命历程中,有些特别的日子也常常被视作节日,例如孩子出生的那天是属于一个家庭的节日;一本书出版的那一天是属于一个作家的节日;一个品牌上市的那一天是属于一个创业者的节日……

你是否曾度过一个难忘的节日?你又是怎样看待生命中那些令人有所领悟有所成长的日子?

阅读以上材料,自选角度,按要求完成作文。

要求:写出真情实感,不得抄袭套作。自拟标题,自选文体,写一篇不少于600字的文章。

约600字

参考答案

一、C D A B D D

二、BCAD

三、ACD

四、CAD

五、17.略18.英 笛福 冒险 无拘无束 星期五 28

19.⑴示例:引用、排比⑵示例:气壮山河 波澜壮阔⑶示例:取得举世瞩目的革命成就。

六、20.(3分)春联有“红艳艳的平仄和韵律”,增添了节日喜庆的气氛;表现了人民喜气洋洋、充满活力的精神面貌;也象征着“红火又热烈”的生活。

21.(4分)先通过细致的环境描写,为老先生写春联营造出古雅、温暖的氛围;然后通过神态描写和动作描写,刻画出老先生写春联时怡然自得,庄重牺脱的儒雅形象。

22.(4分)这部分文字交代了“我的故乡”虽然闭塞、贫瘠,但人们有对知识和文化的追求,作者对此充满了自豪。

23.(3分】 “酵”将“墨味儿”和“年味”融为一体,弥散出甜甜的味道,令人沉醉。这个动词形象地写出了人们在节日里的美好感受及对幸福生活的向往。

七、24.时间 自然风光 雨后风光 荷塘月色 每空各1分 共4分

25.从雨打荷叶的声音、姿态两方面描写风雨中的荷叶。2分(抓住要点:声音 姿态 ,语句通顺,即可得分) 这一句运用了比喻、拟人修辞手法,将雨中荷叶摇曳的姿势形象化、人格化,这样寓情于景,情景交融,增强了生动性与感染力。2分(抓住要点,语句通顺,即可得分)共4分

26.文章重点描写的是荷叶上的水珠 2分 这样安排突出重点,充分凸显了雨后荷叶的风致优美,荷塘景致迷人。2分(抓住要点,语句通顺,即可得分)共4分

27.这篇散文热情赞美了家乡荷塘的自然风光,表达了对童年时光的深情留恋,抒发了热爱家乡、不忘乡情的思想情感。

新泰新甫中学六年级语文下册

第一次月考试题

2021.03

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(表述题)两部分,第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页,满分150分,考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共48分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列各句中加点字的字音正确的一项是( )

A.我感觉到周围的光线渐渐暗下去,渐渐地凉下去沉郁(yù)下去,越来越远越来越缥(piǎo)缈。

B.我现在还能感觉到那光线漫长而急遽(jǜ)的变化,孤独而惆怅(chàng)的黄昏的到来。

C.妖魔的面具青面獠(liáo)牙,以示压抑(yì)和恐怖。

D.第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯(qián)掺(chān)和成的。

2.下列各句中没有错别字的一项是( )

A.我张惶地拿出国语书,急急温习今天教过的课文,我觉得课文内容饶有趣味。

B.我一定不会忘记中国语文,我会把我的默书薄一生一世留在身边,常常翻阅它。

C.观众也在吃喝玩耍中看戏,双方随心所欲、游哉优哉,一出戏演它个三五天毫不稀奇。

D.艺人们唱着,说着,跳着,在面具下演绎着各种故事。

3.下列各句中加点成语运用错误的一项是( )

A.藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。他们一无所求,只要有观众就行。

B.奇怪,今天我翻开语文书,别有一番滋味,我的脑子也不再胡思乱想,全神贯注地听张先生授课。

C.可是,开庙最初的两三天,并不十分热闹,因为人们还正忙着彼此贺年,无暇顾及。

D.干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

4.下列各句没有语病的一项是( )

A.一个人能否成为真正的读者,关键在于青少年时期养成良好的阅读习惯。

B.作家曹文轩获2016年国际安徒生奖,对中国儿童文学走向世界意义重大。

C.这种网络社交工具的广泛使用,大大加快了信息流通的速度和质量。

D.通过“教育现代化”的创建,使得不少学校的办学条件有了明显的改善。

5.下列各句中标点符号运用错误的一项是( )

A.有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

B.这种粥是用各种米、各种的豆与各种的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

C.真奇怪,该是我有理的事啊?不是吗,我不是一直在等着,母亲不是答应过了吗?

D.起床、刷牙、吃饭,那是个春天的早晨,阳光明媚。

6.下列对有关文化和文学常识的表述错误的一项是( )

A.寒食即寒食节,在冬至后的第105天或106天,清明前1~2天,古代习俗要禁火,只吃冷食。

B. 《腊八粥》选自《沈从文全集》。沈从文,原名沈岳焕,苗族,作家。主要作品有小说《边城》《长河》,散文集《湘行散记》等。

C.《那个星期天》选自《务虚笔记》。史铁生,作家。代表作有小说《我的遥远的的清平湾》《命若琴弦》《务虚笔记》,散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

D.孟子,名轲,春秋时期思想家,儒家学派代表人物之一,被称为“亚圣”。《孟子》是记录孟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7~10题。

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

7.下列对“太阳他有脚啊”一句的理解和分析,错误的一项是 ( )

A.作者捕捉那“匆匆”的影子,以拟人手法,把光阴的象征──太阳,写得活灵活现。

B.作者扣住“脚”,把时间这个空灵对象写得抽象呆板,使有情之物显得充满人情。

C.那人格化了的太阳,实际上是直接沟通作者心灵深处的动人形象。

D.作者借助它抒发了自己在特定环境里特殊的思想感受。

8.下列有关选文句子的理解,错误的一项是 ( )

A.“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。”用排比的句式,在描绘的春景之中,表明大自然的荣枯是时间飞逝的痕迹。

B.“我们的日子为什么一去不复返呢”看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的深深留念。

C.“像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。”作者运用比喻,把自己过去的八千多日子比喻成浩瀚的大海,表现出作者十分无奈的愁绪。

D.“洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。”作者用一系列排比句描写人们日常生活的细节──洗手、吃饭、默思,以细腻而独特的笔触,展示了日子在生活的不经意中来去匆匆。

9.下列有关选文的说法错误的一项是 ( )

A.本文是现代著名作家朱自清写的一篇脍炙人口的小说。

B.文章紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

C.本文以朴实清淡之笔,细致地刻画了时光转瞬即逝、一去不复返的特点。

D.作者以丰富的想象,把空灵的时间,抽象的观念,通过具体的形象或现象展示出来。

10.下列对选文语言特点的分析,最准确的一项是 ( )

A.风趣幽默,雅俗共赏 B.平实质朴,生动形象

C.语言通俗,论述严密 D.清秀隽永,纯朴简练

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

11.下列句子中加点词语的意思一致的一项是 ( )

A.虽与之俱学 弗若之矣

B.为是其智弗若与 其一人专心致志

C.非然也 处士笑而然之

D.善哉,洋洋兮若江河 弈秋,通国之善弈者也

12.下列对文中句子翻译不正确的一项是( )

A.弈秋,通国之善弈者也。 (翻译:弈秋是全国最善于下棋的人。)

B.惟弈秋之为听。 (翻译:只听弈秋的教导。)

C.虽与之俱学,弗若之矣。 (翻译:即使和前一个人一起学棋,棋艺也不如前一个人好。)

D.为是其智弗若与? (翻译:难道是因为他的智力不如前一个人吗?)

13.下列对本文内容和写法理解不正确的一项是( )

A.从这个故事可以得出作者想表达的观点:学习效果不同并不是智力有差异的缘故,而是学习态度不同导致的。

B.本文言简义丰,事中见理,层次分明地表达了不专心致志便学不好本领的道理,告诉我们,只有专心致志才能有所成就。

C.文章使用了对比手法,将两人不同的学习态度及不同的学习结果进行对比。

D.文章叙议结合,最后一句一问一答,所用的表达方式是叙述。

四、(6分,每小题3分)

阅读下面的诗词,完成14~16题。

十五夜望月

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

14.对下列词语理解有误的一项是( )

A.中庭:即庭中,庭院中。 B.秋思:秋天的情思,这里指怀人的思绪。

C.十五夜:元宵节的晚上。 D.栖:鸟停在树上。

15.下列分析错误的一项是( )

A.这首诗的前两句抒情,后两句写景,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画,想象别致,意境悠远,情韵含蓄。

B.前两句无“月”,却处处见月夜之清幽冷寂;无“人”,却处处可感人物之情态思绪。

C.后两句直接抒写望月怀人的情思。

D.诗人运用形象的语言,丰美的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远、思深情长的意境

16.下列说法不正确的一项是( )

A“中庭地白树栖鸦”一句中“树栖鸦”这三个字,朴实、简洁、凝练,既写了鸦鹊栖树的情状,又烘托了月夜的寂静。

B“冷露无声湿桂花”这句话暗写诗人望月,是全篇点题之笔,意境显得悠远,耐人寻思。

C“今夜月明人尽望”这一句明点望月,而且推已及人,扩大了望月者的范围,引出了入骨的相思。

D“不知秋思落谁家”一句中,“秋思落谁家”将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。其中一个“落”字,新颖妥帖,它给人以静的形象的感觉。

第Ⅱ卷(表述题 共102分)

五、(22分)

17.补写出下列名篇名句的空缺部分。(10分,每小题1分)

⑴迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

____________________,____________________

____________________,____________________。

____________________,____________________。

盈盈一水间,脉脉不得语。(《迢迢牵牛星》)

⑵____________________,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛, ____________________。(韩翃《寒食》)

⑶四面荷花三面柳,____________________。(济南大明湖联)

⑷从今克己应犹及,____________________。(卢仝《人日立春》)

18.名著阅读。(6分)

《鲁滨逊漂流记》的作者是_____国作家_____。主人公鲁滨孙敢于_______,勇于追求自由自在、____________ 的生活,即使流落海岛,也绝不气馁,显示了一个硬汉子的坚毅性格和英雄本色。

鲁滨逊在一座无人荒岛上生活多年后,收得一土人为奴,取名“_____”,后来,这一土人成为他的忠实的仆人和朋友。鲁滨逊在荒岛上生活_____年后,因帮助一个船长制服叛变的水手,得以乘船返回自己的祖国,他在成为巨富后派人到岛上继续垦荒。

19.阅读下面的文字,按要求完成后面的题目。(6分)

2021年中国共产党诞生一百周年,“雄关漫道真如铁,人间正道是沧桑。”100年风雨兼程,100年砥砺奋进,100年矢志不渝,中国共产党带领人民开启筚路蓝缕的创业征程,掀起_________的建设浪潮,闯出_________的改革之路,张开拥抱世界的开放胸怀,创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。

⑴写出文中使用的两种修辞手法:_________、_________。

⑵在文中A、B两处各填写一个四字短语(或成语)。

⑶仿写文中划线句子一句。

六、(16分)

阅读下面的文字,完成20~23题。

红春联

提起春联,我的脑海就会浮现这样的场景:外面冰天雪地,屋内炭火正旺。一张古拙的雕花八仙桌摆在堂屋中央,香炉袅袅地冒着清香,老先生净身洗手,心神怡然,摸一支狼毫在玉石砚台内饱满地浸把浓墨,刮刮大笔尖,一气呵成写下一副四字联:九州日丽;四化春新。写完后,放下手中之笔,围着对联左观右看,默念一遍,良久,脸上才露出满意、温暖、幸福的微笑。

写春联在我的故乡很常见,也很庄重。这个四围皆是高山的小山村,尽管夹峰对峙,地贫土瘦,但村上的小学,没有哪个学生不会写毛笔字的,没有哪个先生不会吟哦几副对联的。

老先生择一个大晴日,站在大梅树下,然后研墨,折纸书写。他做得很细致,墨拣好墨,以麝香金粉配制而成,溢出淡淡的古朴和清香。所写的对联有五字和七字的,四字和六字的也有,十几二十几字的长联极少,但也会有一家两家。这些书写的对联一排排晾在软软的阳光下,像院子里的一树梅花,红火又热烈。

写好的春联自然有人来取,取回去的春联自然有人会贴。上下联的平仄一定要分好,否则闹了笑话,像个没读过书的人,让人难堪而尴尬。

贴春联一般在年三十下午,有的地方在大年初一早上,喻义新年新气象。

贴完春联贴福字。贴福字是贴春联的姊妹产品,不可缺少的。老人家听到大门外的人把春联贴完了,就会从堂屋的方桌上小心地捧出两张老先生写的大福字,嘱道:“倒贴哩!福到福到哩!”

一般的人家贴到这里也算把过年贴春联的事干完了。可到精致的人家,则还要从门廊到堂屋都贴得红彤彤的,十分喜庆。过路的人从大门春联往里屋瞧,只见里里外外焕然一新,红彤彤的新鲜,红彤彤的春色,而人个个喜气洋洋,精神活泼、饱满。

送春联,也是别具味道的一件事。

普通人家送通用春联,如:“千条杨柳迎春绿;万里江山迎日红。”如果此人是做生意的,走南闯北,则送上一副:“似锦河山遍地走;如花生活满园财。”年三十的下午,年饭还没吃前,送春联的人瞅准了这个空当,必定给你家满堂红。这个时间一家老小团聚,有说不完的话,有道不完的亲情温暖。这会儿,送春联的在大堂外倏地放一挂鞭炮,砰砰砰一阵响,闹得一家人赶紧出去看。小孩脚快,瞅完转身朝里屋喊:“奶奶,送春联的来了!”送春联的人在这端儿要赞几句:“左春联,右春联,左右春联齐团圆。”这家人听了,心儿乐了,道:“准尔真言。”便赶忙递上一个红包。

如此这番,在年关的春联总算告一段落。村里一些上过学的人,便在初一上午,背着手边踱步边观摩,或牵个小孩,沿村路来回溜达,欣赏春联红艳艳的平仄和韵律。

这股子浓郁的墨味儿,酵出甜甜的年味,在人生的红纸上各自攒着劲儿,比着劲儿,朝前写,幸福千户万家。

(作者:刘群华 有改动)

20.你如何理解题目中“红”的意蕴?(3分)

21.本文首段是怎样描绘写春联的场景的?请作简要分析。(4分)

22.文中画波浪线的内容,作者交代它有何用意?(4分)

23.请品析文末加点的“酵”一词的妙处。(3分)

七、(16分)

阅读下面的文字,完成24~27题。

乡间的荷塘

钟文

①家乡的村前,有几口很大很大的荷塘。打从记事起,我们这些光着屁股的村童,每逢夏天,常在荷塘边玩耍。

②我们用废纸结成了一只只小纸船放进荷塘,让风儿吹进荷叶底下,看谁结的小纸船被风吹得快吹得远。那时,荷叶的青翠、碧绿,以及荷塘的徐徐清风,好像与我们无关。因为在那个年龄阶段,我们对自然界的许多事物还没学会欣赏。确切地说,那时,我们是冲着荷塘里的水来这里玩耍的。

③我们在这里玩耍的内容可多着呢,除了结纸船以外,还脱下头上戴的小草帽用来捉荷塘里的小鱼小虾。有时,为了不被烈日晒着,我们还摘来一块块荷叶,用蔑条串起来,披在身上遮挡强烈的阳光。有时,我们还在荷塘边抓起一团团泥巴,捏成一个个维妙维肖的小泥人,然后用来互相投掷取乐;有时,冒着火辣辣的太阳,大家一齐跳进荷塘,利用荷叶做掩护,玩起水中的捉迷藏!

④也记不起多少次了,我们玩耍得兴趣正浓,不管父母怎样叫唤,照样是你唤你的,我玩我的,直到最后,父母生气了,拿着竹棍子气冲冲地赶到,我们才肯回去。

⑤光阴荏苒。后来我长大了,读书、参军,接着外出参加工作了,就再也不像儿时那样到荷塘边来玩耍了。

⑥每次回去,我都重拾孩提时的那段时光,又一次次地来到荷塘,欣赏这里的自然风光。

⑦盛夏之季节,天气较为炎热,夏雨常光顾。在雨帘中,漫步在荷塘的周边,那雨打荷叶发出一阵阵“扑扑”的响声,倒像是为我这位打道回乡的人鼓掌欢迎呢。更有映入眼帘的是雨打荷叶摇头晃脑的姿势,真像荷叶在风雨中开心得意地尽情舞蹈!

⑧夏雨过后,荷塘的景致更加迷人。那一枝枝迎风摇曳的荷叶,经过雨水的洗礼,它宛如一个个刚出浴的美人儿,打着一把把翠绿色的小伞,站立在雨水盈盈的池塘中,显得更加妖媚,更加艳丽,更加楚楚动人!更为诱人观赏的是,在那朵朵硕大的荷叶上面,还盛着一瓢瓢的雨水,当阵阵微风吹来,摇摇欲坠,雨水在绿叶的映衬之下,呈现出深蓝浅绿之色泽,真像一个个绿色的玉盘,盛放着一个个大小不一的、圆圆的、晶莹剔透的珍珠玛瑙!

⑨令人最爱观赏的还数是夏夜乡间的荷塘月色。

⑩盛夏之夜,当一轮明月悬挂在天幕之上,荷塘里那挂满露珠的荷叶,在月光的照射下,泛着闪闪的银光,这时的荷塘之中,月光如泻,不时还传出一阵阵“咯咯”的蛙鸣。恰在这个时候,只要站在荷塘周边静静地欣赏,那满塘的月光,以及那琅琅的蛙鸣,何不令人如痴似醉……

(选自《散文百家》2012年第一期)

24.这篇散文以荷塘为线索,按_________顺序,先描写了童年在荷塘玩耍的情形,后描绘了家乡荷塘的_________ ,给我们展现了风雨荷叶、_________ 、_________ 三幅荷塘美景图。(4分)

25.第⑦段从哪两方面描写风雨荷叶的?画线的句子描写十分优美,请简要分析原因。(4分)

26.第⑧段写景详略得当,它重点描写的内容是什么?这样安排有怎样的意义?(4分)

27.从内容上看,这篇散文通过乡间荷塘的描写表达了怎样的情感?(4分)

八、作文(50分)

28.阅读下面文字,按要求作文。

节日是人们用来庆祝、纪念或祭祀的日子。过节的时候,有的人呼朋唤友,欢聚一堂;有的人回馈亲友,感恩师长;也有人追溯过往,展望未来……而在每个人的生命历程中,有些特别的日子也常常被视作节日,例如孩子出生的那天是属于一个家庭的节日;一本书出版的那一天是属于一个作家的节日;一个品牌上市的那一天是属于一个创业者的节日……

你是否曾度过一个难忘的节日?你又是怎样看待生命中那些令人有所领悟有所成长的日子?

阅读以上材料,自选角度,按要求完成作文。

要求:写出真情实感,不得抄袭套作。自拟标题,自选文体,写一篇不少于600字的文章。

约600字

参考答案

一、C D A B D D

二、BCAD

三、ACD

四、CAD

五、17.略18.英 笛福 冒险 无拘无束 星期五 28

19.⑴示例:引用、排比⑵示例:气壮山河 波澜壮阔⑶示例:取得举世瞩目的革命成就。

六、20.(3分)春联有“红艳艳的平仄和韵律”,增添了节日喜庆的气氛;表现了人民喜气洋洋、充满活力的精神面貌;也象征着“红火又热烈”的生活。

21.(4分)先通过细致的环境描写,为老先生写春联营造出古雅、温暖的氛围;然后通过神态描写和动作描写,刻画出老先生写春联时怡然自得,庄重牺脱的儒雅形象。

22.(4分)这部分文字交代了“我的故乡”虽然闭塞、贫瘠,但人们有对知识和文化的追求,作者对此充满了自豪。

23.(3分】 “酵”将“墨味儿”和“年味”融为一体,弥散出甜甜的味道,令人沉醉。这个动词形象地写出了人们在节日里的美好感受及对幸福生活的向往。

七、24.时间 自然风光 雨后风光 荷塘月色 每空各1分 共4分

25.从雨打荷叶的声音、姿态两方面描写风雨中的荷叶。2分(抓住要点:声音 姿态 ,语句通顺,即可得分) 这一句运用了比喻、拟人修辞手法,将雨中荷叶摇曳的姿势形象化、人格化,这样寓情于景,情景交融,增强了生动性与感染力。2分(抓住要点,语句通顺,即可得分)共4分

26.文章重点描写的是荷叶上的水珠 2分 这样安排突出重点,充分凸显了雨后荷叶的风致优美,荷塘景致迷人。2分(抓住要点,语句通顺,即可得分)共4分

27.这篇散文热情赞美了家乡荷塘的自然风光,表达了对童年时光的深情留恋,抒发了热爱家乡、不忘乡情的思想情感。

同课章节目录