2021年惠州市普育学校八年级下册生物月考复习试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021年惠州市普育学校八年级下册生物月考复习试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 265.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-04 21:49:18 | ||

图片预览

文档简介

2021年惠州市普育学校八年级生物月考复习试卷

一.选择题(共30小题,满分60分,每小题2分)

1.下列动物中与人类亲缘关系最密切的是( )

A.鱼 B.狗 C.黑猩猩 D.狒狒

2.在森林古猿进化成人的历程中,具有决定意义的是( )

A.直立行走 B.产生语言 C.防御敌害 D.制造工具

3.在生物学的发展过程中,很多科学家做出了杰出的贡献.下列哪一位科学家创立了统一的生物命名法并被尊称为“分类学之父”( )

A.拉马克 B.林奈 C.达尔文 D.哈维

4.苔藓植物植株一般都很矮小,在形态结构上的明显特征是( )

A.没有茎和叶 B.不能进行生殖

C.没有真正的根 D.受精作用离不开水

5.下列动物类群中,从简单到复杂的正确排列顺序是( )

①鱼类 ②爬行类 ③哺乳类 ④两栖类 ⑤鸟类。

A.①③②④⑤ B.①④②⑤③ C.①④③②⑤ D.④①②③⑤

6.白天蝴蝶花间舞,夜晚蛾子灯下飞。影响这两种动物活动的非生物因素主要是( )

A.光 B.温度 C.水分 D.空气

7.下列关于达尔文自然选择学说的理解错误的是( )

A.遗传变异和环境因素共同作用导致生物进化

B.自然选择是通过生存竞争实现的

C.具有有利变异的个体容易生存并繁衍后代

D.生物变异是定向的,自然选择是不定向的

8.研究发现,多数新型农药应用10年后就逐渐失效,因为在这段时间内害虫已能进化出很强的抗药性。根据达尔文的进化理论,下列说 法正确的是( )

A.害虫在繁殖过程中会产生变异,这些变异经逐代积累和加强便产生了抗药性

B.害虫在争夺食物和空间时进行生存斗争,强壮的个体生存下来,产生了抗药性

C.农药逐代选择具有抗药性变异的个体,使抗药性害虫数目逐渐增多

D.部分害虫可以对农药进行选择性逃避,通过学习行为产生了抗药性

9.下列哪种情况不属于自然选择的结果( )

A.常常打篮球的人,身体变得较强壮

B.黑色蛾在空气污染严重的地区比白色蛾多

C.长颈鹿的脖子长,容易吃到树上的叶子

D.雷鸟冬天的羽毛为白色,夏天为褐色

10.下列关于动物形态结构与功能的叙述,错误的是( )

A.鸟类身体被有羽毛、前肢变成翼,与飞行生活相适应

B.节肢动物身体分头、胸、腹三部分,与飞行生活相适应

C.鲫鱼体表覆盖黏滑的鳞片,身体呈流线型,与水生生活相适应

D.爬行动物体表覆盖鳞片,有利于防止体内水分的散失,与陆地生活相适应

11.“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。”诗中主要描写了哪种环境因素对生物的影响。( )

A.水 B.土壤 C.空气 D.温度

12.下列对各种生物间的关系描述正确的是( )

A.小丑鱼和海葵属于种内互助关系

B.田间的杂草和庄稼是寄生关系

C.蜜蜂采集槐花蜜,所以蜜蜂和槐树是捕食关系

D.繁殖季节,雄鹿之间的角斗属于种内斗争

13.环节动物中的蚯蚓主要食用落叶等腐败物,并把这些腐败物分解为无机物.蚯蚓在生态系统中属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.以上都不是

14.下列生态系统中,自我调节能力最强的可能是( )

A.原始森林 B.人工针叶林

C.农田生态系统 D.城市生态系统

15.2017年“6?5”世界环境日,中国的主题为“绿水青山就是金山银山”。倡导在一片蓝天下生活、呼吸的每一个公民都应牢固树立保护生态环境的理念,切实履行好呵护环境的责任,下列做法不符合该主题的是( )

A.随意丢弃废旧电池 B.使用节能灯泡

C.乘公共交通工具出行 D.纸张双面打印

16.转基因把一个生物的基因转移到另一个生物体的什么结构或物质中?( )

A.RNA B.DNA C.细胞质 D.细胞核

17.利用克隆技术可快速培育具有优良品质的奶牛,原因是( )

A.可以保持优良奶牛的性状

B.方法简单

C.产生的后代变异性很大

D.产生后代的产奶量越来越多

18.下列生物技术中,能改变生物基因组成的技术是( )

A.嫁接技术 B.克隆技术

C.组织培养技术 D.转基因技术

19.所有藻类细胞里都含有的色素是( )

A.叶绿素和藻黄素 B.叶绿素和类胡萝卜素

C.叶绿素和藻红素 D.藻黄素和类胡萝卜素

20.原始生命诞生的摇篮是( )

A.原始大气 B.原始海洋 C.火山周围 D.土壤表层

21.原始大气的成分与现在的大气层相比没有( )

A.水蒸气 B.氢气 C.氧气 D.甲烷

22.下面是四种生物的形态结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙、丁都属于原核生物

B.乙类生物细胞中不具有 DNA

C.乙、丙、丁生物都通过孢子繁殖

D.甲生物必需生活在其它活细胞中

23.下表的四种植物中,哪两个物种的亲缘关系最近( )

植物名称 分类等级 胡萝卜 小麦 水稻 白菜

门 种子植物门 种子植物门 种子植物门 种子植物门

纲 双子叶植物纲 单子叶植物纲 单子叶植物纲 双子叶植物纲

目 伞形目 莎草目 莎草目 白花菜目

科 伞形科 禾本科 禾本科 十字花科

属 胡萝卜属 小麦属 稻属 芸薹属

A.胡萝卜和小麦 B.小麦和水稻

C.胡萝卜和白菜 D.水稻和白菜

24.种子植物的共同特征是( )

①都具有根、茎、叶、花、果实、种子②都能结出种子繁殖后代③种子的外面都有果皮包被④受精过程都不需要水⑤都是高大的乔木。

A.①②③ B.②④ C.①③④ D.③⑤

25.下列选项不属于鱼类特有的主要特征是( )

A.终生生活在水中

B.用鳃呼吸

C.身体背部都有脊椎骨组成的脊柱

D.用鳍游泳

26.蝙蝠是哺乳类而不是鸟的原因是( )

A.胸肌发达 B.心脏有四腔 C.体温恒定 D.胎生、哺乳

27.蜥蜴和蛇等爬行动物的体表具有角质的鳞片或甲,这有利于( )

A.自由运动 B.协助呼吸

C.减少体内水分蒸发 D.保持体温恒定

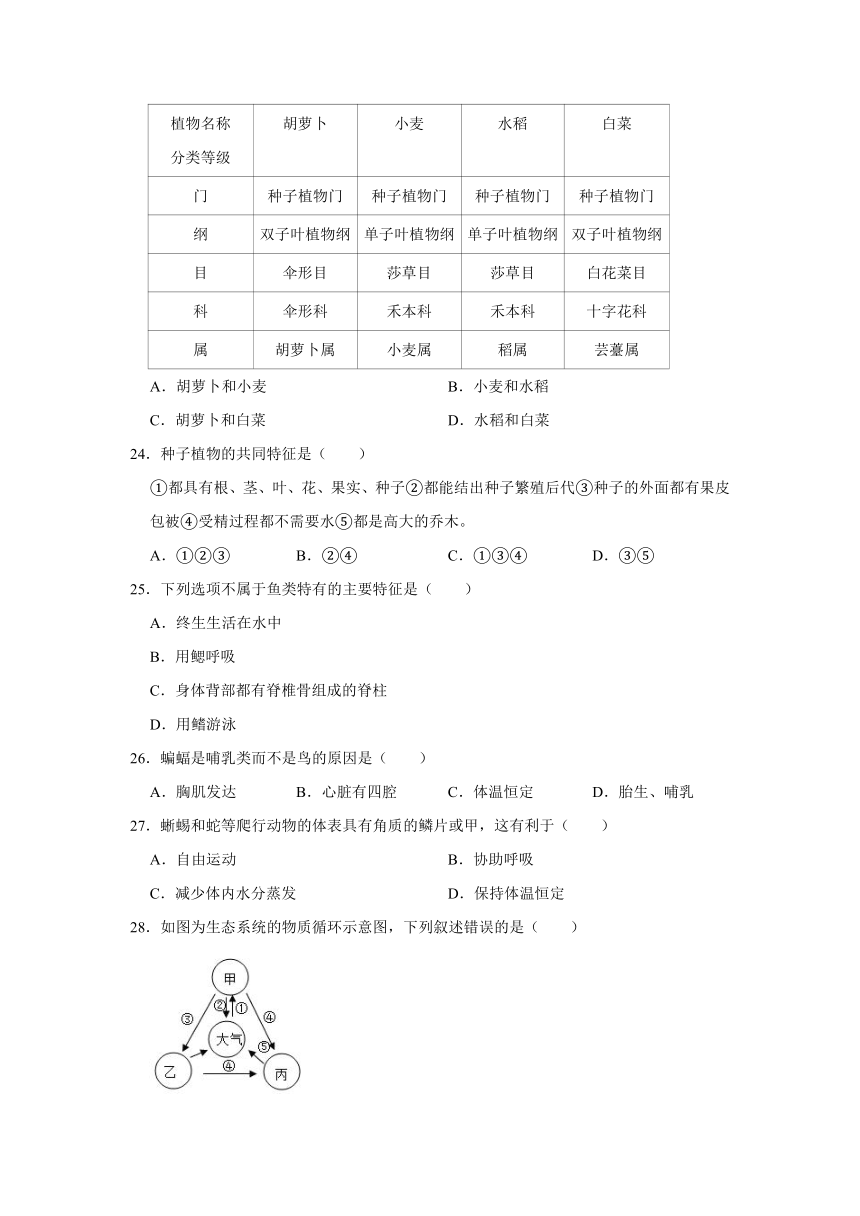

28.如图为生态系统的物质循环示意图,下列叙述错误的是( )

A.丙是分解者,主要是由微生物组成

B.甲与乙之间是取食与被取食的关系

C.二氧化碳是碳参与物质循环的主要形式

D.该生态系统的总能量是乙固定的太阳能

29.食品放在冰箱中保存的时间长一些,主要是因为( )

A.没有细菌生活的环境 B.细菌的繁殖速度很慢

C.没有真菌 D.细菌很少

30.科学家将雌黑鼠乳腺细胞的细胞核移入白鼠去核的卵细胞内,待发育成早期胚胎后移入褐鼠的子宫内,该褐鼠产下的小鼠的体色与性别是( )

A.黑、雌 B.褐、雌 C.白、雌 D.黑、雄

二.非选择题(40分)

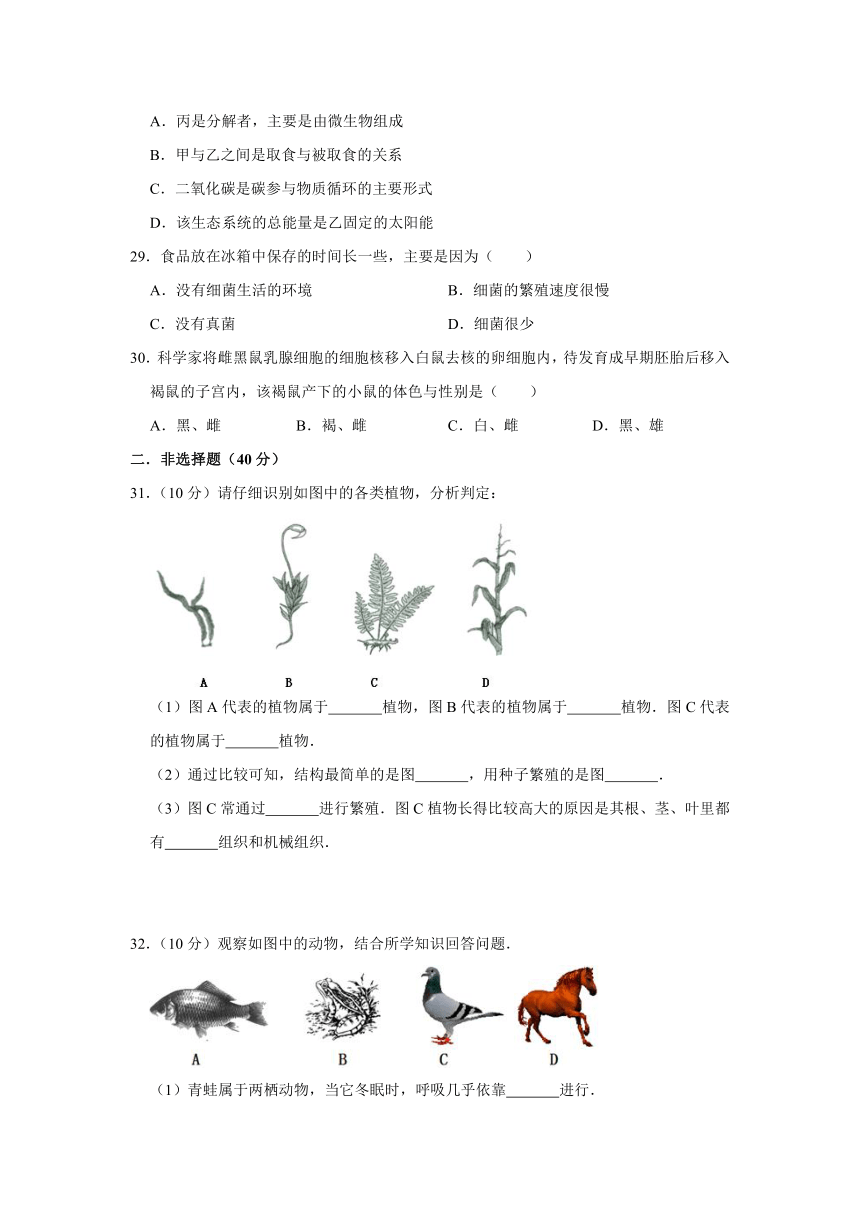

31.(10分)请仔细识别如图中的各类植物,分析判定:

(1)图A代表的植物属于 植物,图B代表的植物属于 植物.图C代表的植物属于 植物.

(2)通过比较可知,结构最简单的是图 ,用种子繁殖的是图 .

(3)图C常通过 进行繁殖.图C植物长得比较高大的原因是其根、茎、叶里都有 组织和机械组织.

32.(10分)观察如图中的动物,结合所学知识回答问题.

(1)青蛙属于两栖动物,当它冬眠时,呼吸几乎依靠 进行.

(2)马在繁殖和哺育后代的过程中具有胎生和 的特征.

(3)上述四种动物中,通过产卵繁殖后代,卵表面有坚硬卵壳的动物有 .(填字母)

(4)上述四种动物中,用鳃呼吸的动物有 .(填字母)

(5)上述四种动物中,体温恒定的有 .(填字母)

33.(10分)如图是处于平衡状态的某草原生态系统的食物网。请根据图分析回答下列问题:

(1)这个食物网由 条食物链构成,最短的一条食物链是 。

(2)此草原中的所有生物及其生活环境共同构成 。

(3)这个生态系统中的物质和能量是沿着 和 流动的。

(4)图中属于生产者的是 。

(5)图中鹰和蛇是 关系又是 关系。

34.(10分)酸奶是一种健康的发酵食品,制作酸奶需要多长时间?制的最适温度是多少?生物兴趣小组打算一探究竟。

(1)制作酸奶需要 菌,这种微生物只能在 的条件下发酵,因此制作过程中必须密封保存。

(2)为防止杂菌影响,制作酸奶前对容器和原料必须 。

(3)生物兴趣小组的同学经过一系列探究后,得到如下结果(表图):

发酵时间 牛奶状况

2小时 呈液态,无酸味

4小时 呈液态,略带酸味

6小时 呈蛋花状,微酸

8小时 呈凝固状,酸度适中

10小时 呈凝固状,酸度适中

分析结果可知:制作酸奶以 小时为宜,最佳温度为 ℃左右。

参考答案

一.选择题(共30小题,满分60分,每小题2分)

1.解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。常见的类人猿有大猩猩、黑猩猩、猩猩、长臂猿等。故A、B、D错误,C正确。

故选:C。

2.解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,能使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。古猿慢慢的进化成了人类。因此,从森林古猿进化成人中的关键一步是直立行走。

故选:A。

3.解:A、19世纪初,法国学者拉马克认为动物和植物都是有生命的物体,首次提出“生物学”一词,从此,人们才将植物学和动物学统一称为“生物学“,A错误。

B、林奈在生物学中的最主要的成果是建立了人为分类体系和双命名法,创立了统一的生物命名法,B正确。

C、达尔文,英国生物学家,进化论的奠基人,在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,提出了“自然选择学说”,C错误。

D、哈维是英国的生理学家。哈维是实验生理学的创始人之一,他首次阐明了血液循环的原理,D错误。

故选:B。

4.解:

A、苔藓植物有茎和叶,但是茎中没有导管,叶中没有叶脉,即没有输导组织,故A错误;

B、苔藓植物能进行孢子生殖,故B错误;

C、苔藓植物没有真正的根,根是假根,吸水能力、保水能力较差;故C正确;

D、苔藓植物的受精作用离不开水,但这不是在形态结构上的明显特征。故D错误。

故选:C。

5.解:如图是生物的进化树图:

可知脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。因此它们所属类群从简单到复杂的排列顺序正确的是①④②⑤③。

故选:B。

6.解:白天和夜晚主要是光照不同,因此“白天蝴蝶花间舞,夜晚蛾子灯下飞”。影响这两种动物活动的非生物因素主要是光。

故选:A。

7.解:A、生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化。A正确;

B、生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;生物普遍具有遗传和变异的特性,生物的变异是随机产生的,是不定向的,而环境对生物的选择是定向的;在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存、不适者被淘汰。B正确;

C、在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体容易被淘汰,生物向着适应环境的方向进化。C正确;

D、生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。生物变异是不定向的,自然选择是定向的,D错误。

故选:D。

8.解:遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代农药对害虫定向选择。最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。可见C正确。

故选:C。

9.解:A、常常打篮球的人,身体变得较强壮,是运动的结果,不属于自然选择的结果;

B、黑色蛾在空气污染严重的地区比白色蛾多,属于自然选择的结果

C、长颈鹿的脖子长,容易吃到树上的叶子,属于自然选择的结果

D、雷鸟冬天的羽毛为白色,夏天为褐色,属于自然选择的结果

故选:A。

10.解:A、鸟类动物身体呈流线型与空中飞行生活相适应,A正确;

B、昆虫的身体分头、胸、腹三部分,而不是节肢动物身体分头、胸、腹三部分,B错误;

C、鲫鱼身体呈流线型可以减少游泳时的阻力,与水生生活相适应,C正确;

D、爬行动物具有角质的鳞或甲,可以减少体内水分的蒸发,与陆地生活相适应,D正确。

故选:B。

11.解:在“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”中,主要描述了水滋润着生物,影响了生物的生活,使植物开始萌发。因此诗句中描写的影响生物生长的主要环境因素是水。

故选:A。

12.解:A、小丑鱼与海葵互惠互利,海葵为小丑鱼提供有机物,小丑鱼为海葵提供了居所,并起到保护作用,因此小丑鱼与海葵属于共生关系,A错误;

B、田间的杂草和庄稼是竞争关系,B错误;

C、蜜蜂采集槐花蜜,同时帮助传粉,所以蜜蜂和槐树是互助关系,C错误;

D、繁殖季节,雄鹿之间的角斗属于种内斗争,D正确;

故选:D。

13.解:生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气的绿色植物。消费者是指不能进行光合作用,必须以现成的有机物为食的动物。分解者包括细菌和真菌,严格的说是腐生细菌和真菌,如腐生性微生物,还包括腐生性动物,如蚯蚓和蝇的幼虫,腐生生物主要是以没有生命的腐烂的动、植物遗体为生,分解有机物产生二氧化碳、水和无机盐等。 蚯蚓是腐食性动物,能将生态系统中的有机物分解成无机物如二氧化碳、水和无机盐等,供给绿色植物再利用。因此蚯蚓在生态系统中属于分解者。

故选:C。

14.解:森林生态系统,分布在湿润的地区,动植物的种类繁多,因此有较强的自动调节能力。而人工针叶林中物种单一,农田中主要是单一的农作物,城市中以人为主,人占主导地位,自动调节能力都比森林生态系统差。

故选:A。

15.解:A、废旧电池对土壤环境污染严重,不能虽已丢失,不符合保护生态环境的理念

B、使用节能灯泡,符合保护生态环境的理念

C、乘公共交通工具出行,符合保护生态环境的理念

D、纸张双面打印,符合保护生态环境的理念

故选:A。

16.解:转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质。利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。遗传物质存在于细胞核里,染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因。生物的特征是由遗传物质决定的。生物的某个具体性状是由基因控制的。基因是决定生物性状的最小单位。

故选:B。

17.解:“克隆”的含义是无性繁殖,即由同一个祖先细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同。如克隆绵羊“多利”就是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精子和卵子的结合,即没有经过受精过程,只需从动物身上提取一个单细胞,用人工的方法将其培养成胚胎,再将胚胎植入雌性动物体内,就可孕育出新的个体。因此,新个体具有亲本的一切性状,不容易发生变异。故利用克隆技术可快速培育具有优良品质的奶牛,原因是克隆技术可以保持优良奶牛的性状,而不容易发生变异。

故选:A。

18.解:ABC、嫁接技术、克隆技术、组织培养技术,都不能改变生物的基因组成;

D、转基因技术是将目的基因转入另一种生物基因组中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质,因此能改变生物基因组成。

所以能改变生物基因组成的技术是转基因技术。

故选:D。

19.解:藻类植物是一大类含有叶绿素等光合色素的低等自养植物。其共同特征是:结构简单,无根、茎、叶的分化;含有光合色素(藻类的光合色素包括三大类,即叶绿素类、类胡萝卜素类和藻胆素),能够进行光合作用,制造有机物,是水体中的生产者。故B正确。

故选:B。

20.解:通过分析可知原始生命诞生的摇篮是原始海洋。

故选:B。

21.解:ABD、水蒸气、氢气、甲烷,都是原始大气的主要组成成分,正确;

C、原始大气中没有游离态的氧气,错误。

因此原始大气的成分与现在的大气层相比没有氧气。

故选:C。

22.解:A、原核生物包括细菌、蓝藻、放线菌、支原体、衣原体等;真核生物包括动物、植物、原生动物、低等植物、真菌等;甲是病毒没有细胞结构,既不是原核生物,也不是真核生物;乙是细菌,是原核生物;丙是青霉,丁是酵母菌属于真菌,是真核生物,A错误;

B、乙是细菌,是单细胞细胞生物,个体微小,有球状、杆状、螺旋状等不同的形态。细菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、只有DNA,没有成形的细胞核,有些细菌的细胞壁外面荚膜、鞭毛,细菌细胞内没有叶绿体,只能利用现成的有机物生活,B错误;

C、乙是细菌,通过分裂繁殖,丙是青霉,靠孢子生殖,丁是酵母菌,靠出芽生殖,C错误;

D、甲是病毒,无细胞结构,不能独立生活,只能寄生在其他生物的活细胞内,从中获得营养物质,并进行复制繁殖新个体,D正确。

故选:D。

23.解:由题意可知,胡萝卜和小麦同门,水稻和白菜同门,胡萝卜和白菜同门、同纲,水稻与小麦是同纲同目同科不同属,因此水稻和小麦之间的亲缘关系较近。

故选:B。

24.解:种子植物都能产生种子,用种子繁殖后代,精子通过花粉管运送到达胚珠内与卵细胞融合,受精过程都不需要水。种子植物可分为裸子植物和被子植物。裸子植物的种子裸露着,没有果皮包被,没有真正的花,不结果。被子植物的种子的有果皮包被。种子植物根据茎的结构可以分为木本植物和草本植物。

故选:B。

25.解:鱼类的主要特征:终生生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,而鱼类体内有一条由许多脊椎骨构成的脊柱,具有保护作用,这是脊椎动物的主要特征,这不是鱼类的主要特征,故C符合题意。

故选:C。

26.解:哺乳动物的主要特征:体表有毛,牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸,大脑发达,体温恒定,胎生,哺乳。鸟类的主要特征是:有喙无齿,身体被覆羽毛,前肢特化为翼,长骨中空,心脏四起,用肺呼吸,有气囊辅助呼吸,体温恒定,卵生。蝙蝠的生殖发育特点是胎生哺乳。

故选:D.

27.解:蜥蜴和蛇等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,可以防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活。

故选:C。

28.解:由图可知,①表示植物的光合作用,把从环境中得到的二氧化碳和水合成有机物,释放氧气;②表示植物的呼吸作用,把有机物分解成二氧化碳和水,排到大气当中;③表示动物的呼吸作用;④表示动物、微生物以植物为食,因此是植物体内的能量流向动物、微生物;⑤表示微生物的分解作用,把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳和水,排到大气当中。因此,甲代表的是植物,乙代表的是动物,丙代表的是微生物。

A、图中甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者,分解者主要是由微生物组成。故A正确,不符合题意。

B、在一个生态系统中,植物属于生产者,动物属于消费者,而生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系,就表示食物链,甲属于生产者,乙属于消费者,是生产者和消费者之间有取食与被取食的关系,故B正确,不符合题意。

C、在大气中,二氧化碳是含碳的主要气体,也是碳参与物质循环的主要形式。故C正确,不符合题意。

D、该生态系统的总能量是甲绿色植物固定的太阳能,故D错误,符合题意。

故选:D。

29.解:因食物腐败变质是由于微生物的生长和大量繁殖而引起的。根据食物腐败变质的原因,食品保存就要尽量的杀死或抑制微生物的生长和大量繁殖,将食物放在冰箱中就是利用冰箱内的低温环境,低温不能杀所有死细菌,也不能隔绝了空气,只是低温抑制了细菌的生长和繁殖,来达到较长时间保存的目的。

故选:B。

30.解:基因控制生物的性状,基因在DNA上,DNA在染色体上,染色体在细胞核里,细胞核是遗传信息库。小鼠体内的遗传物质来源于雌黑鼠乳腺细胞的细胞核。因此小鼠的体色与性别是黑色、雌性。

故选:A。

二.非选择题(40分)

31.解:图A是海带,属于藻类植物,结构简单,无根、茎、叶的分化,用孢子繁殖后代;图B是葫芦藓,属于苔藓植物,无根,只有假根,有了茎、叶的分化,体内无输导组织,植株矮小;图C是肾蕨,属于蕨类植物,有了根、茎、叶的分化,且体内有输导组织和机械组织,输导组织能为植株输送大量的营养物质供植株生长利用,机械组织能支撑地上部分,因此蕨类植物一般长的比较高大,用孢子繁殖后代;图D是玉米,属于种子植物中的被子植物,具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,是最高等的植物类群.

故答案为:(1)、藻类;苔藓;蕨类

(2)、A;D

(3)、孢子;输导

32.解:(1)青蛙的呼吸器官是肺,皮肤辅助呼吸,冬眠时,它的呼吸主要是通过皮肤进行.

(2)马在繁殖和哺育后代的过程中具有胎生哺乳的特征,所以属于哺乳动物.

(3)C家鸽属于鸟类,鸟类的生殖方式是卵生,且卵外有坚硬的卵壳保护.

(4)鱼用鳃呼吸,当水从口进出,水中的溶解氧进入鳃里的毛细血管血液中,使血液中的含氧量增加,而血液中由于鱼进行生理活动产生的二氧化碳被排入水中,然后水从鳃盖后流出,完成了一次气体交换.

(5)鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物.图中C家鸽属于鸟类、D马属于哺乳动物,都属于恒温动物.

故答案为:(1)皮肤;(2)哺乳;(3)C;(4)A;(5)CD

33.解:(1)图中食物链有:绿色植物→食草的昆虫→吃虫的鸟→猫头鹰、绿色植物→鼠→猫头鹰、绿色植物→鼠→蛇→猫头鹰、绿色植物→兔→蛇→猫头鹰,因此这个食物网由4条食物链构成。营养级越少食物链越短,该食物网中最短的一条食物链是绿色植物→鼠→猫头鹰。

(2)此草原中的所有生物及其生活环境共同构成草原生态系统(或生态系统)。

(3)能量沿着食物链流动逐级递减,因此营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中绿色植物是第一营养级,猫头鹰的营养级最高,因此该食物网中数量最多的生物是绿色植物,数量最少的生物是猫头鹰。生态系统的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的。

(4)生态系统包括生物成分和非生物成分。非生物成分包括阳光、空气、水、土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。在该生态系统中,生产者是绿色植物。

(5)在该食物网中,猫头鹰吃蛇属于捕食关系,猫头鹰和蛇都吃鼠属于竞争关系,因此猫头鹰和蛇的关系是捕食和竞争。

故答案为:(1)4;绿色植物→鼠→猫头鹰

(2)草原生态系统(或生态系统)

(3)食物链;食物网

(4)绿色植物

(5)捕食;竞争

34.解:(1)酸奶是以鲜牛奶为原料,加入乳酸菌发酵而成,这种微生物只能在无氧的条件下发酵,因此制作过程中必须密封保存。

(2)为防止杂菌影响,制作酸奶前对容器和原料必须高温灭菌。

(3)酸奶是以新鲜的牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(乳酸菌),在20℃﹣30℃,无氧的条件下发酵,一般1﹣2天时间即可。分析结果可知:制作酸奶以8﹣10小时为宜,最佳温度为40℃左右。

故答案为:(1)乳酸;无氧;

(2)高温灭菌;

(3)8﹣10;40

一.选择题(共30小题,满分60分,每小题2分)

1.下列动物中与人类亲缘关系最密切的是( )

A.鱼 B.狗 C.黑猩猩 D.狒狒

2.在森林古猿进化成人的历程中,具有决定意义的是( )

A.直立行走 B.产生语言 C.防御敌害 D.制造工具

3.在生物学的发展过程中,很多科学家做出了杰出的贡献.下列哪一位科学家创立了统一的生物命名法并被尊称为“分类学之父”( )

A.拉马克 B.林奈 C.达尔文 D.哈维

4.苔藓植物植株一般都很矮小,在形态结构上的明显特征是( )

A.没有茎和叶 B.不能进行生殖

C.没有真正的根 D.受精作用离不开水

5.下列动物类群中,从简单到复杂的正确排列顺序是( )

①鱼类 ②爬行类 ③哺乳类 ④两栖类 ⑤鸟类。

A.①③②④⑤ B.①④②⑤③ C.①④③②⑤ D.④①②③⑤

6.白天蝴蝶花间舞,夜晚蛾子灯下飞。影响这两种动物活动的非生物因素主要是( )

A.光 B.温度 C.水分 D.空气

7.下列关于达尔文自然选择学说的理解错误的是( )

A.遗传变异和环境因素共同作用导致生物进化

B.自然选择是通过生存竞争实现的

C.具有有利变异的个体容易生存并繁衍后代

D.生物变异是定向的,自然选择是不定向的

8.研究发现,多数新型农药应用10年后就逐渐失效,因为在这段时间内害虫已能进化出很强的抗药性。根据达尔文的进化理论,下列说 法正确的是( )

A.害虫在繁殖过程中会产生变异,这些变异经逐代积累和加强便产生了抗药性

B.害虫在争夺食物和空间时进行生存斗争,强壮的个体生存下来,产生了抗药性

C.农药逐代选择具有抗药性变异的个体,使抗药性害虫数目逐渐增多

D.部分害虫可以对农药进行选择性逃避,通过学习行为产生了抗药性

9.下列哪种情况不属于自然选择的结果( )

A.常常打篮球的人,身体变得较强壮

B.黑色蛾在空气污染严重的地区比白色蛾多

C.长颈鹿的脖子长,容易吃到树上的叶子

D.雷鸟冬天的羽毛为白色,夏天为褐色

10.下列关于动物形态结构与功能的叙述,错误的是( )

A.鸟类身体被有羽毛、前肢变成翼,与飞行生活相适应

B.节肢动物身体分头、胸、腹三部分,与飞行生活相适应

C.鲫鱼体表覆盖黏滑的鳞片,身体呈流线型,与水生生活相适应

D.爬行动物体表覆盖鳞片,有利于防止体内水分的散失,与陆地生活相适应

11.“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。”诗中主要描写了哪种环境因素对生物的影响。( )

A.水 B.土壤 C.空气 D.温度

12.下列对各种生物间的关系描述正确的是( )

A.小丑鱼和海葵属于种内互助关系

B.田间的杂草和庄稼是寄生关系

C.蜜蜂采集槐花蜜,所以蜜蜂和槐树是捕食关系

D.繁殖季节,雄鹿之间的角斗属于种内斗争

13.环节动物中的蚯蚓主要食用落叶等腐败物,并把这些腐败物分解为无机物.蚯蚓在生态系统中属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.以上都不是

14.下列生态系统中,自我调节能力最强的可能是( )

A.原始森林 B.人工针叶林

C.农田生态系统 D.城市生态系统

15.2017年“6?5”世界环境日,中国的主题为“绿水青山就是金山银山”。倡导在一片蓝天下生活、呼吸的每一个公民都应牢固树立保护生态环境的理念,切实履行好呵护环境的责任,下列做法不符合该主题的是( )

A.随意丢弃废旧电池 B.使用节能灯泡

C.乘公共交通工具出行 D.纸张双面打印

16.转基因把一个生物的基因转移到另一个生物体的什么结构或物质中?( )

A.RNA B.DNA C.细胞质 D.细胞核

17.利用克隆技术可快速培育具有优良品质的奶牛,原因是( )

A.可以保持优良奶牛的性状

B.方法简单

C.产生的后代变异性很大

D.产生后代的产奶量越来越多

18.下列生物技术中,能改变生物基因组成的技术是( )

A.嫁接技术 B.克隆技术

C.组织培养技术 D.转基因技术

19.所有藻类细胞里都含有的色素是( )

A.叶绿素和藻黄素 B.叶绿素和类胡萝卜素

C.叶绿素和藻红素 D.藻黄素和类胡萝卜素

20.原始生命诞生的摇篮是( )

A.原始大气 B.原始海洋 C.火山周围 D.土壤表层

21.原始大气的成分与现在的大气层相比没有( )

A.水蒸气 B.氢气 C.氧气 D.甲烷

22.下面是四种生物的形态结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙、丁都属于原核生物

B.乙类生物细胞中不具有 DNA

C.乙、丙、丁生物都通过孢子繁殖

D.甲生物必需生活在其它活细胞中

23.下表的四种植物中,哪两个物种的亲缘关系最近( )

植物名称 分类等级 胡萝卜 小麦 水稻 白菜

门 种子植物门 种子植物门 种子植物门 种子植物门

纲 双子叶植物纲 单子叶植物纲 单子叶植物纲 双子叶植物纲

目 伞形目 莎草目 莎草目 白花菜目

科 伞形科 禾本科 禾本科 十字花科

属 胡萝卜属 小麦属 稻属 芸薹属

A.胡萝卜和小麦 B.小麦和水稻

C.胡萝卜和白菜 D.水稻和白菜

24.种子植物的共同特征是( )

①都具有根、茎、叶、花、果实、种子②都能结出种子繁殖后代③种子的外面都有果皮包被④受精过程都不需要水⑤都是高大的乔木。

A.①②③ B.②④ C.①③④ D.③⑤

25.下列选项不属于鱼类特有的主要特征是( )

A.终生生活在水中

B.用鳃呼吸

C.身体背部都有脊椎骨组成的脊柱

D.用鳍游泳

26.蝙蝠是哺乳类而不是鸟的原因是( )

A.胸肌发达 B.心脏有四腔 C.体温恒定 D.胎生、哺乳

27.蜥蜴和蛇等爬行动物的体表具有角质的鳞片或甲,这有利于( )

A.自由运动 B.协助呼吸

C.减少体内水分蒸发 D.保持体温恒定

28.如图为生态系统的物质循环示意图,下列叙述错误的是( )

A.丙是分解者,主要是由微生物组成

B.甲与乙之间是取食与被取食的关系

C.二氧化碳是碳参与物质循环的主要形式

D.该生态系统的总能量是乙固定的太阳能

29.食品放在冰箱中保存的时间长一些,主要是因为( )

A.没有细菌生活的环境 B.细菌的繁殖速度很慢

C.没有真菌 D.细菌很少

30.科学家将雌黑鼠乳腺细胞的细胞核移入白鼠去核的卵细胞内,待发育成早期胚胎后移入褐鼠的子宫内,该褐鼠产下的小鼠的体色与性别是( )

A.黑、雌 B.褐、雌 C.白、雌 D.黑、雄

二.非选择题(40分)

31.(10分)请仔细识别如图中的各类植物,分析判定:

(1)图A代表的植物属于 植物,图B代表的植物属于 植物.图C代表的植物属于 植物.

(2)通过比较可知,结构最简单的是图 ,用种子繁殖的是图 .

(3)图C常通过 进行繁殖.图C植物长得比较高大的原因是其根、茎、叶里都有 组织和机械组织.

32.(10分)观察如图中的动物,结合所学知识回答问题.

(1)青蛙属于两栖动物,当它冬眠时,呼吸几乎依靠 进行.

(2)马在繁殖和哺育后代的过程中具有胎生和 的特征.

(3)上述四种动物中,通过产卵繁殖后代,卵表面有坚硬卵壳的动物有 .(填字母)

(4)上述四种动物中,用鳃呼吸的动物有 .(填字母)

(5)上述四种动物中,体温恒定的有 .(填字母)

33.(10分)如图是处于平衡状态的某草原生态系统的食物网。请根据图分析回答下列问题:

(1)这个食物网由 条食物链构成,最短的一条食物链是 。

(2)此草原中的所有生物及其生活环境共同构成 。

(3)这个生态系统中的物质和能量是沿着 和 流动的。

(4)图中属于生产者的是 。

(5)图中鹰和蛇是 关系又是 关系。

34.(10分)酸奶是一种健康的发酵食品,制作酸奶需要多长时间?制的最适温度是多少?生物兴趣小组打算一探究竟。

(1)制作酸奶需要 菌,这种微生物只能在 的条件下发酵,因此制作过程中必须密封保存。

(2)为防止杂菌影响,制作酸奶前对容器和原料必须 。

(3)生物兴趣小组的同学经过一系列探究后,得到如下结果(表图):

发酵时间 牛奶状况

2小时 呈液态,无酸味

4小时 呈液态,略带酸味

6小时 呈蛋花状,微酸

8小时 呈凝固状,酸度适中

10小时 呈凝固状,酸度适中

分析结果可知:制作酸奶以 小时为宜,最佳温度为 ℃左右。

参考答案

一.选择题(共30小题,满分60分,每小题2分)

1.解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。常见的类人猿有大猩猩、黑猩猩、猩猩、长臂猿等。故A、B、D错误,C正确。

故选:C。

2.解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走﹣﹣制造和使用工具﹣﹣大脑进一步发达﹣﹣语言的产生。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,能使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。古猿慢慢的进化成了人类。因此,从森林古猿进化成人中的关键一步是直立行走。

故选:A。

3.解:A、19世纪初,法国学者拉马克认为动物和植物都是有生命的物体,首次提出“生物学”一词,从此,人们才将植物学和动物学统一称为“生物学“,A错误。

B、林奈在生物学中的最主要的成果是建立了人为分类体系和双命名法,创立了统一的生物命名法,B正确。

C、达尔文,英国生物学家,进化论的奠基人,在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,提出了“自然选择学说”,C错误。

D、哈维是英国的生理学家。哈维是实验生理学的创始人之一,他首次阐明了血液循环的原理,D错误。

故选:B。

4.解:

A、苔藓植物有茎和叶,但是茎中没有导管,叶中没有叶脉,即没有输导组织,故A错误;

B、苔藓植物能进行孢子生殖,故B错误;

C、苔藓植物没有真正的根,根是假根,吸水能力、保水能力较差;故C正确;

D、苔藓植物的受精作用离不开水,但这不是在形态结构上的明显特征。故D错误。

故选:C。

5.解:如图是生物的进化树图:

可知脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。因此它们所属类群从简单到复杂的排列顺序正确的是①④②⑤③。

故选:B。

6.解:白天和夜晚主要是光照不同,因此“白天蝴蝶花间舞,夜晚蛾子灯下飞”。影响这两种动物活动的非生物因素主要是光。

故选:A。

7.解:A、生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化。A正确;

B、生物赖以生存的食物和空间是有限的,这必然导致生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;生物普遍具有遗传和变异的特性,生物的变异是随机产生的,是不定向的,而环境对生物的选择是定向的;在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存、不适者被淘汰。B正确;

C、在生存斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来并繁殖后代,具有不利变异的个体容易被淘汰,生物向着适应环境的方向进化。C正确;

D、生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。生物变异是不定向的,自然选择是定向的,D错误。

故选:D。

8.解:遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代农药对害虫定向选择。最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。可见C正确。

故选:C。

9.解:A、常常打篮球的人,身体变得较强壮,是运动的结果,不属于自然选择的结果;

B、黑色蛾在空气污染严重的地区比白色蛾多,属于自然选择的结果

C、长颈鹿的脖子长,容易吃到树上的叶子,属于自然选择的结果

D、雷鸟冬天的羽毛为白色,夏天为褐色,属于自然选择的结果

故选:A。

10.解:A、鸟类动物身体呈流线型与空中飞行生活相适应,A正确;

B、昆虫的身体分头、胸、腹三部分,而不是节肢动物身体分头、胸、腹三部分,B错误;

C、鲫鱼身体呈流线型可以减少游泳时的阻力,与水生生活相适应,C正确;

D、爬行动物具有角质的鳞或甲,可以减少体内水分的蒸发,与陆地生活相适应,D正确。

故选:B。

11.解:在“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”中,主要描述了水滋润着生物,影响了生物的生活,使植物开始萌发。因此诗句中描写的影响生物生长的主要环境因素是水。

故选:A。

12.解:A、小丑鱼与海葵互惠互利,海葵为小丑鱼提供有机物,小丑鱼为海葵提供了居所,并起到保护作用,因此小丑鱼与海葵属于共生关系,A错误;

B、田间的杂草和庄稼是竞争关系,B错误;

C、蜜蜂采集槐花蜜,同时帮助传粉,所以蜜蜂和槐树是互助关系,C错误;

D、繁殖季节,雄鹿之间的角斗属于种内斗争,D正确;

故选:D。

13.解:生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)和氧气的绿色植物。消费者是指不能进行光合作用,必须以现成的有机物为食的动物。分解者包括细菌和真菌,严格的说是腐生细菌和真菌,如腐生性微生物,还包括腐生性动物,如蚯蚓和蝇的幼虫,腐生生物主要是以没有生命的腐烂的动、植物遗体为生,分解有机物产生二氧化碳、水和无机盐等。 蚯蚓是腐食性动物,能将生态系统中的有机物分解成无机物如二氧化碳、水和无机盐等,供给绿色植物再利用。因此蚯蚓在生态系统中属于分解者。

故选:C。

14.解:森林生态系统,分布在湿润的地区,动植物的种类繁多,因此有较强的自动调节能力。而人工针叶林中物种单一,农田中主要是单一的农作物,城市中以人为主,人占主导地位,自动调节能力都比森林生态系统差。

故选:A。

15.解:A、废旧电池对土壤环境污染严重,不能虽已丢失,不符合保护生态环境的理念

B、使用节能灯泡,符合保护生态环境的理念

C、乘公共交通工具出行,符合保护生态环境的理念

D、纸张双面打印,符合保护生态环境的理念

故选:A。

16.解:转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质。利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。遗传物质存在于细胞核里,染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因。生物的特征是由遗传物质决定的。生物的某个具体性状是由基因控制的。基因是决定生物性状的最小单位。

故选:B。

17.解:“克隆”的含义是无性繁殖,即由同一个祖先细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同。如克隆绵羊“多利”就是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精子和卵子的结合,即没有经过受精过程,只需从动物身上提取一个单细胞,用人工的方法将其培养成胚胎,再将胚胎植入雌性动物体内,就可孕育出新的个体。因此,新个体具有亲本的一切性状,不容易发生变异。故利用克隆技术可快速培育具有优良品质的奶牛,原因是克隆技术可以保持优良奶牛的性状,而不容易发生变异。

故选:A。

18.解:ABC、嫁接技术、克隆技术、组织培养技术,都不能改变生物的基因组成;

D、转基因技术是将目的基因转入另一种生物基因组中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质,因此能改变生物基因组成。

所以能改变生物基因组成的技术是转基因技术。

故选:D。

19.解:藻类植物是一大类含有叶绿素等光合色素的低等自养植物。其共同特征是:结构简单,无根、茎、叶的分化;含有光合色素(藻类的光合色素包括三大类,即叶绿素类、类胡萝卜素类和藻胆素),能够进行光合作用,制造有机物,是水体中的生产者。故B正确。

故选:B。

20.解:通过分析可知原始生命诞生的摇篮是原始海洋。

故选:B。

21.解:ABD、水蒸气、氢气、甲烷,都是原始大气的主要组成成分,正确;

C、原始大气中没有游离态的氧气,错误。

因此原始大气的成分与现在的大气层相比没有氧气。

故选:C。

22.解:A、原核生物包括细菌、蓝藻、放线菌、支原体、衣原体等;真核生物包括动物、植物、原生动物、低等植物、真菌等;甲是病毒没有细胞结构,既不是原核生物,也不是真核生物;乙是细菌,是原核生物;丙是青霉,丁是酵母菌属于真菌,是真核生物,A错误;

B、乙是细菌,是单细胞细胞生物,个体微小,有球状、杆状、螺旋状等不同的形态。细菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、只有DNA,没有成形的细胞核,有些细菌的细胞壁外面荚膜、鞭毛,细菌细胞内没有叶绿体,只能利用现成的有机物生活,B错误;

C、乙是细菌,通过分裂繁殖,丙是青霉,靠孢子生殖,丁是酵母菌,靠出芽生殖,C错误;

D、甲是病毒,无细胞结构,不能独立生活,只能寄生在其他生物的活细胞内,从中获得营养物质,并进行复制繁殖新个体,D正确。

故选:D。

23.解:由题意可知,胡萝卜和小麦同门,水稻和白菜同门,胡萝卜和白菜同门、同纲,水稻与小麦是同纲同目同科不同属,因此水稻和小麦之间的亲缘关系较近。

故选:B。

24.解:种子植物都能产生种子,用种子繁殖后代,精子通过花粉管运送到达胚珠内与卵细胞融合,受精过程都不需要水。种子植物可分为裸子植物和被子植物。裸子植物的种子裸露着,没有果皮包被,没有真正的花,不结果。被子植物的种子的有果皮包被。种子植物根据茎的结构可以分为木本植物和草本植物。

故选:B。

25.解:鱼类的主要特征:终生生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,而鱼类体内有一条由许多脊椎骨构成的脊柱,具有保护作用,这是脊椎动物的主要特征,这不是鱼类的主要特征,故C符合题意。

故选:C。

26.解:哺乳动物的主要特征:体表有毛,牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸,大脑发达,体温恒定,胎生,哺乳。鸟类的主要特征是:有喙无齿,身体被覆羽毛,前肢特化为翼,长骨中空,心脏四起,用肺呼吸,有气囊辅助呼吸,体温恒定,卵生。蝙蝠的生殖发育特点是胎生哺乳。

故选:D.

27.解:蜥蜴和蛇等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,可以防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活。

故选:C。

28.解:由图可知,①表示植物的光合作用,把从环境中得到的二氧化碳和水合成有机物,释放氧气;②表示植物的呼吸作用,把有机物分解成二氧化碳和水,排到大气当中;③表示动物的呼吸作用;④表示动物、微生物以植物为食,因此是植物体内的能量流向动物、微生物;⑤表示微生物的分解作用,把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳和水,排到大气当中。因此,甲代表的是植物,乙代表的是动物,丙代表的是微生物。

A、图中甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者,分解者主要是由微生物组成。故A正确,不符合题意。

B、在一个生态系统中,植物属于生产者,动物属于消费者,而生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系,就表示食物链,甲属于生产者,乙属于消费者,是生产者和消费者之间有取食与被取食的关系,故B正确,不符合题意。

C、在大气中,二氧化碳是含碳的主要气体,也是碳参与物质循环的主要形式。故C正确,不符合题意。

D、该生态系统的总能量是甲绿色植物固定的太阳能,故D错误,符合题意。

故选:D。

29.解:因食物腐败变质是由于微生物的生长和大量繁殖而引起的。根据食物腐败变质的原因,食品保存就要尽量的杀死或抑制微生物的生长和大量繁殖,将食物放在冰箱中就是利用冰箱内的低温环境,低温不能杀所有死细菌,也不能隔绝了空气,只是低温抑制了细菌的生长和繁殖,来达到较长时间保存的目的。

故选:B。

30.解:基因控制生物的性状,基因在DNA上,DNA在染色体上,染色体在细胞核里,细胞核是遗传信息库。小鼠体内的遗传物质来源于雌黑鼠乳腺细胞的细胞核。因此小鼠的体色与性别是黑色、雌性。

故选:A。

二.非选择题(40分)

31.解:图A是海带,属于藻类植物,结构简单,无根、茎、叶的分化,用孢子繁殖后代;图B是葫芦藓,属于苔藓植物,无根,只有假根,有了茎、叶的分化,体内无输导组织,植株矮小;图C是肾蕨,属于蕨类植物,有了根、茎、叶的分化,且体内有输导组织和机械组织,输导组织能为植株输送大量的营养物质供植株生长利用,机械组织能支撑地上部分,因此蕨类植物一般长的比较高大,用孢子繁殖后代;图D是玉米,属于种子植物中的被子植物,具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,是最高等的植物类群.

故答案为:(1)、藻类;苔藓;蕨类

(2)、A;D

(3)、孢子;输导

32.解:(1)青蛙的呼吸器官是肺,皮肤辅助呼吸,冬眠时,它的呼吸主要是通过皮肤进行.

(2)马在繁殖和哺育后代的过程中具有胎生哺乳的特征,所以属于哺乳动物.

(3)C家鸽属于鸟类,鸟类的生殖方式是卵生,且卵外有坚硬的卵壳保护.

(4)鱼用鳃呼吸,当水从口进出,水中的溶解氧进入鳃里的毛细血管血液中,使血液中的含氧量增加,而血液中由于鱼进行生理活动产生的二氧化碳被排入水中,然后水从鳃盖后流出,完成了一次气体交换.

(5)鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物.图中C家鸽属于鸟类、D马属于哺乳动物,都属于恒温动物.

故答案为:(1)皮肤;(2)哺乳;(3)C;(4)A;(5)CD

33.解:(1)图中食物链有:绿色植物→食草的昆虫→吃虫的鸟→猫头鹰、绿色植物→鼠→猫头鹰、绿色植物→鼠→蛇→猫头鹰、绿色植物→兔→蛇→猫头鹰,因此这个食物网由4条食物链构成。营养级越少食物链越短,该食物网中最短的一条食物链是绿色植物→鼠→猫头鹰。

(2)此草原中的所有生物及其生活环境共同构成草原生态系统(或生态系统)。

(3)能量沿着食物链流动逐级递减,因此营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中绿色植物是第一营养级,猫头鹰的营养级最高,因此该食物网中数量最多的生物是绿色植物,数量最少的生物是猫头鹰。生态系统的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的。

(4)生态系统包括生物成分和非生物成分。非生物成分包括阳光、空气、水、土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。在该生态系统中,生产者是绿色植物。

(5)在该食物网中,猫头鹰吃蛇属于捕食关系,猫头鹰和蛇都吃鼠属于竞争关系,因此猫头鹰和蛇的关系是捕食和竞争。

故答案为:(1)4;绿色植物→鼠→猫头鹰

(2)草原生态系统(或生态系统)

(3)食物链;食物网

(4)绿色植物

(5)捕食;竞争

34.解:(1)酸奶是以鲜牛奶为原料,加入乳酸菌发酵而成,这种微生物只能在无氧的条件下发酵,因此制作过程中必须密封保存。

(2)为防止杂菌影响,制作酸奶前对容器和原料必须高温灭菌。

(3)酸奶是以新鲜的牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(乳酸菌),在20℃﹣30℃,无氧的条件下发酵,一般1﹣2天时间即可。分析结果可知:制作酸奶以8﹣10小时为宜,最佳温度为40℃左右。

故答案为:(1)乳酸;无氧;

(2)高温灭菌;

(3)8﹣10;40

同课章节目录