4.4《月相》教学设计

图片预览

文档简介

浙教版初中《科学》七年级下册第四章第四节《月相》教学设计

一、教材分析 本节课选自浙教版初中《科学》七年级下册第四章第四节。本节课的主要内容包括:月相的概念,月相变化的成因和规律。月球是地球唯一的天然卫星,与地球之间有着紧密的联系,月相变化也是人们最常见的天文现象。因此教材先后安排了月面状况、月相、月食等较丰富的内容,使我们不断加深对月球的认识。而月相这一节的内容就起到了承上启下的过渡作用。月相变化的成因和规律是本节内容的难点,借助模型能够直观的让学生在活动中切身感受到这一天文现象,符合学生的认知规律。

二、学情分析 学习本课的初一学生已经有了一定的认知能力和生活经验,在学习本课内容之前,学生对地球、太阳、月球的形态已经有了初步的了解,并且刚学习了地球的自转和公转,对日月星辰的东升西落,昼夜变化以及四季更替等天文现象的产生,已具备借助模型进行初步解释的能力。这为利用模型来突破月相的成因这个难点打下了良好的基础。但在探究方面,学生对操作模型实验还不是很熟悉,因此需要在教师的引导下,利用模型做好模拟实验,在活动中观察和发现。

三、教学目标

(一)知识与技能

1.了解月相的概念;

2.认识月相变化的规律;

3.知道月相变化与农历的关系。

(二)过程与方法

1.尝试利用模型进行模拟实验,再与生活经验相结合,认识月相的成因及变化的规律;

2.通过小组合作探究月相变化规律活动,提高合作、交流和语言表达能力;

(三)情感态度与价值观

1.体会观察、模拟实验在学习科学中的重要性;

2.通过我国诗歌对月相的描述,形成民族自豪感。

四、教学重难点

重点:月相的成因及变化规律;

难点:月相的成因及变化规律。

五、教学准备 半黑半白的排球8个、半黑半白的乒乓球若干、课件;

六、教学过程

(一)创设情境、导入新课

课前多媒体播放歌曲《水调歌头》。

情境:月球是我们地球唯一的天然卫星,古人对月球也有深入的观察,并留下了许多描述月球的诗文。你知道哪些关于月亮的诗句吗?

学生自由回答。

(二)合作交流、探索新知

1.月相的概念

老师最喜欢的一句是苏轼写的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”。那同学们平时有没有注意到月亮有阴晴圆缺呢?请大家将自己看到的月亮的圆缺形态画下来。

学生活动:画图并展示。

图片:展示天文望远镜拍摄到的月球照片。

我们可以看到,月球它确实有很多不同的形态。那么我们就把月球的各种圆缺形态称为月相。

2.月相的成因

提问:月球为什会有这种圆缺变化呢?

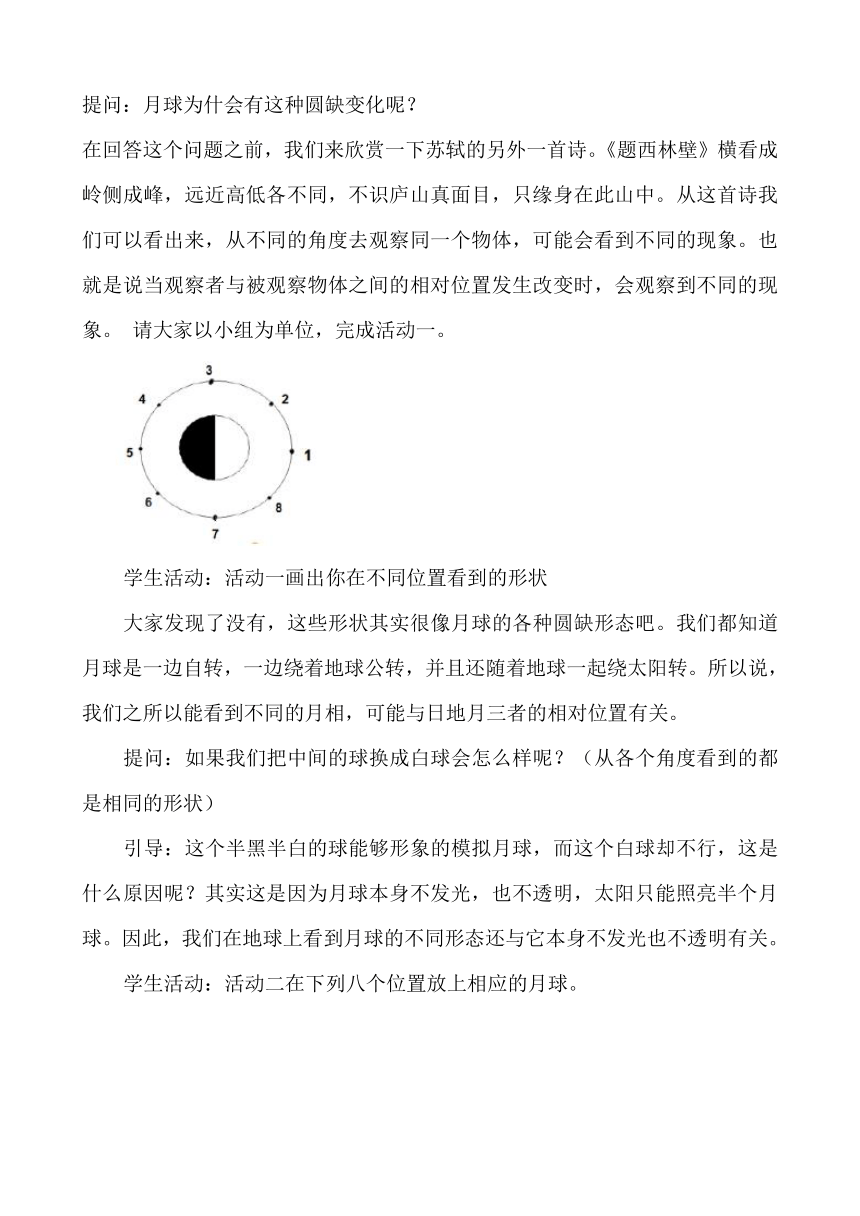

在回答这个问题之前,我们来欣赏一下苏轼的另外一首诗。《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。从这首诗我们可以看出来,从不同的角度去观察同一个物体,可能会看到不同的现象。也就是说当观察者与被观察物体之间的相对位置发生改变时,会观察到不同的现象。 请大家以小组为单位,完成活动一。

学生活动:活动一画出你在不同位置看到的形状

大家发现了没有,这些形状其实很像月球的各种圆缺形态吧。我们都知道月球是一边自转,一边绕着地球公转,并且还随着地球一起绕太阳转。所以说,我们之所以能看到不同的月相,可能与日地月三者的相对位置有关。

提问:如果我们把中间的球换成白球会怎么样呢?(从各个角度看到的都是相同的形状)

引导:这个半黑半白的球能够形象的模拟月球,而这个白球却不行,这是什么原因呢?其实这是因为月球本身不发光,也不透明,太阳只能照亮半个月球。因此,我们在地球上看到月球的不同形态还与它本身不发光也不透明有关。

学生活动:活动二在下列八个位置放上相应的月球。

讲解:太阳光从右侧照射过来,只能照亮月球的右半边。从1-8的顺序可以模拟月球绕地球旋转一圈。

学生活动:三人一组,一人模拟太阳,一人模拟地球,一人手持“月球”,模拟绕地球转动。请模拟地球的同学记录下你观察到的月相。(注意,模拟太阳的同学位置不变,手持月球的同学始终要保持亮面朝太阳)

教师演示实验:用摄像头拍摄各个位置的图片并展示。

总结:通过刚才一系列的活动,我们知道了月相变化的原因是:月球本身不发光也不透明;太阳、地球、月球三者的相对位置变化。

3.月相变化的规律 视频:播放月相变化连续的动画。

讲解:月球在位置1时,地球、月球和太阳在一条直线上,且月球在中间。此时被阳光照亮的月球背对地球,在地球上看不见月球,称为新月,也叫朔。在位置3时,三球连线成直角,并且亮部朝西,称为上弦月。在位置5时,日地月在同一直线上,并且地球在中间,看到的月球形态最圆满,称为满月,也叫望。在位置7时,三球连线成直角状,并且亮部朝东,称为下弦月。(简单介绍峨眉月、上凸月,下凸月和残月)。

讲解:月相从新月到满月再到新月,就是月相变化的一个周期。这个周期平均为29.53天,称为一个朔望月。我国古人根据朔望月制成了农历,新月为每个月的初一,上弦月为初七或初八,满月为十五或十六,下弦月为二十二或二十三。 学生活动:完成下表。

提问:判断图片所处的时间。

讨论:人站在地球上何时可以看到月相?

讲解:上上上西西,下下下东东。上弦月出现在上半个月的上半夜,在西边

天空,西边亮;下弦月出现在下半个月的下半夜,在东边天空,东变亮。 思考与讨论:一嫌疑犯,被证人指证在农历初八晚上12点在草垛东侧往西看,清清楚楚看见疑犯的脸。你如何推测?

(三)课堂小结

七、板书设计

4.4月相

一、月相:月球的各种圆缺形态

二、月相变化的成因:月球本身不发光且不透明;日地月三者相对位置的变化; 三、月相变化的规律:图略;上上上西西,下下下东东;月相变化的周期:29.53天

附学案

名 称

出现的时间

名 称

出现的时间

一、教材分析 本节课选自浙教版初中《科学》七年级下册第四章第四节。本节课的主要内容包括:月相的概念,月相变化的成因和规律。月球是地球唯一的天然卫星,与地球之间有着紧密的联系,月相变化也是人们最常见的天文现象。因此教材先后安排了月面状况、月相、月食等较丰富的内容,使我们不断加深对月球的认识。而月相这一节的内容就起到了承上启下的过渡作用。月相变化的成因和规律是本节内容的难点,借助模型能够直观的让学生在活动中切身感受到这一天文现象,符合学生的认知规律。

二、学情分析 学习本课的初一学生已经有了一定的认知能力和生活经验,在学习本课内容之前,学生对地球、太阳、月球的形态已经有了初步的了解,并且刚学习了地球的自转和公转,对日月星辰的东升西落,昼夜变化以及四季更替等天文现象的产生,已具备借助模型进行初步解释的能力。这为利用模型来突破月相的成因这个难点打下了良好的基础。但在探究方面,学生对操作模型实验还不是很熟悉,因此需要在教师的引导下,利用模型做好模拟实验,在活动中观察和发现。

三、教学目标

(一)知识与技能

1.了解月相的概念;

2.认识月相变化的规律;

3.知道月相变化与农历的关系。

(二)过程与方法

1.尝试利用模型进行模拟实验,再与生活经验相结合,认识月相的成因及变化的规律;

2.通过小组合作探究月相变化规律活动,提高合作、交流和语言表达能力;

(三)情感态度与价值观

1.体会观察、模拟实验在学习科学中的重要性;

2.通过我国诗歌对月相的描述,形成民族自豪感。

四、教学重难点

重点:月相的成因及变化规律;

难点:月相的成因及变化规律。

五、教学准备 半黑半白的排球8个、半黑半白的乒乓球若干、课件;

六、教学过程

(一)创设情境、导入新课

课前多媒体播放歌曲《水调歌头》。

情境:月球是我们地球唯一的天然卫星,古人对月球也有深入的观察,并留下了许多描述月球的诗文。你知道哪些关于月亮的诗句吗?

学生自由回答。

(二)合作交流、探索新知

1.月相的概念

老师最喜欢的一句是苏轼写的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”。那同学们平时有没有注意到月亮有阴晴圆缺呢?请大家将自己看到的月亮的圆缺形态画下来。

学生活动:画图并展示。

图片:展示天文望远镜拍摄到的月球照片。

我们可以看到,月球它确实有很多不同的形态。那么我们就把月球的各种圆缺形态称为月相。

2.月相的成因

提问:月球为什会有这种圆缺变化呢?

在回答这个问题之前,我们来欣赏一下苏轼的另外一首诗。《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。从这首诗我们可以看出来,从不同的角度去观察同一个物体,可能会看到不同的现象。也就是说当观察者与被观察物体之间的相对位置发生改变时,会观察到不同的现象。 请大家以小组为单位,完成活动一。

学生活动:活动一画出你在不同位置看到的形状

大家发现了没有,这些形状其实很像月球的各种圆缺形态吧。我们都知道月球是一边自转,一边绕着地球公转,并且还随着地球一起绕太阳转。所以说,我们之所以能看到不同的月相,可能与日地月三者的相对位置有关。

提问:如果我们把中间的球换成白球会怎么样呢?(从各个角度看到的都是相同的形状)

引导:这个半黑半白的球能够形象的模拟月球,而这个白球却不行,这是什么原因呢?其实这是因为月球本身不发光,也不透明,太阳只能照亮半个月球。因此,我们在地球上看到月球的不同形态还与它本身不发光也不透明有关。

学生活动:活动二在下列八个位置放上相应的月球。

讲解:太阳光从右侧照射过来,只能照亮月球的右半边。从1-8的顺序可以模拟月球绕地球旋转一圈。

学生活动:三人一组,一人模拟太阳,一人模拟地球,一人手持“月球”,模拟绕地球转动。请模拟地球的同学记录下你观察到的月相。(注意,模拟太阳的同学位置不变,手持月球的同学始终要保持亮面朝太阳)

教师演示实验:用摄像头拍摄各个位置的图片并展示。

总结:通过刚才一系列的活动,我们知道了月相变化的原因是:月球本身不发光也不透明;太阳、地球、月球三者的相对位置变化。

3.月相变化的规律 视频:播放月相变化连续的动画。

讲解:月球在位置1时,地球、月球和太阳在一条直线上,且月球在中间。此时被阳光照亮的月球背对地球,在地球上看不见月球,称为新月,也叫朔。在位置3时,三球连线成直角,并且亮部朝西,称为上弦月。在位置5时,日地月在同一直线上,并且地球在中间,看到的月球形态最圆满,称为满月,也叫望。在位置7时,三球连线成直角状,并且亮部朝东,称为下弦月。(简单介绍峨眉月、上凸月,下凸月和残月)。

讲解:月相从新月到满月再到新月,就是月相变化的一个周期。这个周期平均为29.53天,称为一个朔望月。我国古人根据朔望月制成了农历,新月为每个月的初一,上弦月为初七或初八,满月为十五或十六,下弦月为二十二或二十三。 学生活动:完成下表。

提问:判断图片所处的时间。

讨论:人站在地球上何时可以看到月相?

讲解:上上上西西,下下下东东。上弦月出现在上半个月的上半夜,在西边

天空,西边亮;下弦月出现在下半个月的下半夜,在东边天空,东变亮。 思考与讨论:一嫌疑犯,被证人指证在农历初八晚上12点在草垛东侧往西看,清清楚楚看见疑犯的脸。你如何推测?

(三)课堂小结

七、板书设计

4.4月相

一、月相:月球的各种圆缺形态

二、月相变化的成因:月球本身不发光且不透明;日地月三者相对位置的变化; 三、月相变化的规律:图略;上上上西西,下下下东东;月相变化的周期:29.53天

附学案

名 称

出现的时间

名 称

出现的时间

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空