统编版高中语文必修下册 《六国论》 同步测试 含解析

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 《六国论》 同步测试 含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-03 15:05:56 | ||

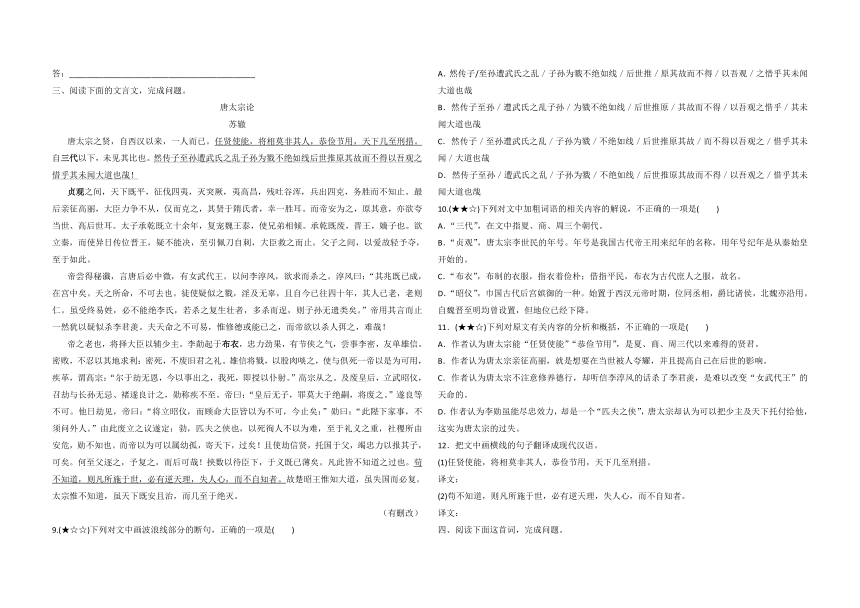

图片预览

文档简介

六国论

1.下列对句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.故不战而强弱胜负已判矣

判:断定

B.思厥先祖父

厥:相当于“其”

C.洎牧以谗诛

洎:及,等到

D.不能独完

完:完全

2.下列句子中加粗词的意义,相同的一项是(

)

A.夫六国与秦皆诸侯

与嬴而不助五国也

B.向使三国各爱其地

使六国各爱其人

C.燕赵之君,始有远略

始速祸焉

D.故不战而强弱胜负已判矣

下而从六国破亡之故事

3.下列各句中加粗的词语,意义和用法都相同的一项是(

)

A.或曰:六国互丧,率赂秦耶

当与秦相较,或未易量

B.赂秦而力亏,破灭之道也

与嬴而不助五国也

C.至于颠覆,理固宜然

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣

D.苟以天下之大

洎牧以谗诛

4.下列句子中加粗词的活用现象与其他三项不同的一项是(

)

A.李牧连却之

B.以地事秦

C.能守其土,义不赂秦

D.以事秦之心,礼天下之奇才

5.下列各句中加粗词的意义,与现代汉语相同的一项是(

)

①各抱地势,钩心斗角②思厥先祖父③然后得一夕安寝④可谓智力孤危⑤齐楚之精英⑥吾恐秦人食之不得下咽也⑦礼天下之奇才⑧胜负之数,存亡之理⑨下而从六国破亡之故事

A.①③⑤

B.②④⑦

C.⑥⑦⑧

D.①⑤⑨

6.下列句子中,句式与例句相同的一项是(

)

例句:洎牧以谗诛

A.赂秦而力亏,破灭之道也

B.赵尝五战于秦,二败而三胜

C.有如此之势,而为秦人积威之所劫

D.夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦

7.下列各句中,加粗的成语使用不恰当的一项是(

)

A.在节骨眼儿上,他抱薪救火,撤走了资金,造成工程停工。

B.在战场上,我们迟早要与敌人短兵相接,大家要有充分的心理准备。

C.关于是否加入亚投行,日本一直持谨慎态度,也有消息称日本正在考虑加入。日本政党对于日本是否应该加入亚投行各执己见。

D.促进科研成果转移转化是实施创新驱动发展战略的重要任务,我们应该制订一套行之有效的激励机制和创新协同机制。

8.下列对文章有关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)

A.作者提出中心论点之后,接着提出了两个分论点:第一个是“赂秦而力亏,破灭之道也”,第二个是“不赂者以赂者丧”。

B.在论证第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”时,作者主要运用事例论证、对比论证和引用论证等论证方法,对韩、魏、楚三国赂秦的弊端进行了论证。

C.作者摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面进行对比论证,强调了“秦之所大欲”与“诸侯之所大患”不在于“战”,既照应了开头,又为下文的进一步论证做了准备。

D.“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”,引用古人的话进行对比论证,贴切恰当,既补充了上文论证的内容,又含有收束之意,使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《六国论》中,作者开门见山,提出全文中心论点的句子是“________,____,____,____”。

(2)《六国论》中,作者之所以认为“不赂者以赂者丧”,是因为“____,____”。

(3)《六国论》中,描写六国诸侯的祖辈、父辈创业艰难的句子是“____,________”。

(4)《六国论》中,明确体现文章借古讽今和告诫北宋统治者要吸取历史教训这一主旨的句子是“________,________,____”。

10.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过12个字。

在人类文明进程中,城市的产生和发展是至关重要的。一般而言,城的发展往往早于市。①_______,城墙、堡垒、护城河构成防御设施,封闭是其主要特征。市的功能主要是流通,交易场所、街道是其主要设施,②_______。③_______,反映了以军事和政治意义为主的城镇向现代以经济、文化为主的城市发展的走向。

11.概括下面一段文字的主要观点。

在中国历史上,战国是群雄割据的时代。《六国论》中的“六国”,指的是战国七雄中除秦国以外的齐、楚、燕、韩、赵、魏等六个诸侯国。秦国本来是个弱小落后的诸侯国,经过商鞅变法,经济和军事实力都强大起来:而原本强盛的六国却因宗法势力的强大,因循守旧,经济和军事实力日益衰落。秦国强盛起来后,积极向东方发展,夺取六国的土地。六国也曾联合起来对抗秦国,这就是所谓“合纵”。但他们又各有自己的打算,所以这种联合并不牢固。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦国的威胁和侵略,在秦国猛烈的军事和外交攻势下,三国纷纷割地求和并最早被消灭;之后,齐、燕、赵三国相继灭亡。六国灭亡,“非兵不利,战不善”,其原因是多方面的,绝不仅仅是因为割地赂秦:苏洵不从其他方面去论证,而只抓住“弊在赂秦”这一点来论证,是为其针砭现实服务的。

答:__________________________________________

12.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过60个字。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏、周忠和等人发现侏罗纪具有膜质翅膀的恐龙——长臂浑元龙化石。长臂浑元龙标本是2017年中国科学院院士周忠和带领团队在辽宁晚侏罗世地层考察时获得的一件新化石,发现于燕辽生物群晚侏罗世早期(距今约1.63亿年)的海房沟组。经过长达一年的室内修理、实验和对比研究,研究团队复原了浑元龙,它体长约32厘米,体重约306克,为杂食性。研究人员认为其代表一种新的善攀鸟龙类。浑元龙的正型标本是目前已知最完整的善攀鸟龙类化石,为了解这类恐龙提供了大量形态和生态学信息。

答:______________________________________

微写作

苏洵在《六国论》中指出六国破灭的原因是“赂秦”,有人认为此观点有失偏颇。请你结合你了解的史实,选择六国中的任意一个国家对苏洵的观点加以补充。要求观点鲜明,有理有据,200字左右。

一、阅读下面的文言文,完成问题。

六国论

苏辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士.虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊:诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣!秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出而天下诸侯已自困矣至于秦人得伺其隙以取其国可不悲哉!

(有删改)

1.(★☆☆)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.秦兵未出/而天下诸侯已自困矣/至于秦人得伺其隙以取其国/可不悲哉

B.秦兵/未出而天下诸侯已自困矣至于秦人得伺其隙/以取其国可不悲哉

C.秦兵/未出而天下诸侯已自困矣/至于秦人/得伺其隙以取其国/可不悲哉

D.秦兵未出/而天下诸侯已自困/矣至于秦人得伺其隙/以取其国可不悲哉

2.(★★☆)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A.山东,战国、秦、汉时,称崤山或华山以东的地区;战国时除秦外,齐、楚、燕、赵、韩、魏六国都在崤山以东,故“山东”亦代指六围。

B.商鞅,卫国人,战围时政治家、改革家,他在秦国的改革奠定了秦国富强的基础。

C.乘,在古代指兵车。包括一车四马。“而韩、魏乘之于后”中的“乘”指的就是兵车。

D.盟、约,战国时,为抵抗强秦,齐、楚、燕、赵、韩、魏订立合纵盟约,这一战略主张由苏秦提出并极力促成。

3.(水平3,★★☆)下列对苏洵与苏辙的《六国论》的比较与分析,不恰当的一项是(

)

A.苏辙明确提出“夫天下之所重者,莫如韩、魏也”,因此他认为六国应该施行的策略是“厚韩亲魏以摈秦”。

B.苏洵提出“弊在赂秦”,主要是说韩、魏、楚三国“为秦人积威之所劫”而“赂秦”,如果各国照苏辙说的“厚韩亲魏”的办法去做,这个问题就不存在了。可见父子二人的基本立场是一致的。

C.苏洵认为六国破灭的根本原因在于以地赂秦;苏辙则认为根本原因在于六国没有远略,背盟败约,自相残杀。可见父子二人的观点不尽相同。

D.两篇《六国论》均为史论文章,均采用了借古讽今的写法,因此结尾都谈到了现实问题,委婉地告诫当朝统治者要吸取历史教训。

4.(水平3,★★☆)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。

译文:________________________________________

(2)委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?

译文:__________________________________

二、阅读下面的文言文,完成问题。

六国论

李桢

宋二苏氏论六国徒事割地赂秦,自弱,取夷灭,不知坚守纵约;齐、楚、燕、赵不知佐韩、魏以摈秦。以为必如是,而后秦患可纾。

夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴耶?以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时东诸侯之立国也非有能愈于秦者也其溺于攻伐习于诈虞强食而弱肉者视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助焉,未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒自弱而取夷灭。当苏秦之始出也,固尝欲用秦而教之吞天下矣,诚知其易也。使秦果用之,彼其所以为秦谋者,一犹夫张仪也。惟其不用,而转而说六国以纵亲。彼岂不逆知夫纵约之不可保哉?其心特苟以弋一时之富贵,幸终吾身而约不败。其激怒张仪而入之于秦,意可见也。洹水之盟,曾未逾年,而齐、魏之师已为秦出矣。夫张仪之辩说,虽欲以散纵而就衡,顾其言曰:“亲昆弟同父母,尚有争钱财,而欲恃诈伪反覆。”所以状衰世之人情,非甚谬也。彼六国相图以攻取,相尚以诈力,非有昆弟骨肉之亲,其事又非特财用之细也。而衡人方日挟强秦之威柄,张喙而恐喝之,即贤智如燕昭者,犹且俯首听命,谢过不遑,乃欲责以长保纵亲,与相佐助,岂可得哉!

所以然者,何也?则以误于欲为秦之所为也。六国皆欲为秦之所为,而秦独为之而遂焉者,所谓得天助云尔。嗟夫!自春秋来,兵祸日炽。迄乎战国,而生民之荼毒,有不忍言者。天之爱民甚矣!岂其使六七君者,肆于人上,日驱无辜之民,胼手胝足,暴骸中野,以终刘于虐乎?其必不尔矣。是故秦不极强,不能以灭六国而帝;不帝,则其恶未极,亦不能以速亡。凡此者,皆天也,亦秦与六国之自为之也。后之论者,何厚于六国而必为之图存也哉!

曰:“若是,则六国无术以自存乎?”曰:奚为其无术也?焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!

(有删改)

5.(★☆☆)下列句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.向使有擅形便之利如秦者

擅:擅长

B.彼岂不逆知夫纵约之不可保哉

逆:预先

C.其心特苟以弋一时之富贵

弋:取,获得

D.犹且俯首听命,谢过不遑

遑:闲暇

6.(★☆☆)请用斜线(/)给文中画波浪线的部分断句。

当是时东诸侯之立国也非有能愈于秦者也其溺于攻伐习于诈虞强食而弱肉者视秦无

异也

7.(水平3,★★☆)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。

译文:

(2)孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!

译文:

8.(水平3,★★☆)从苏洵和苏辙各自所写的《六国论》及本文来看,苏洵、苏辙以及作者认为六国灭亡的原因分别是什么?请用自己的话概括。

答:___________________________________________

三、阅读下面的文言文,完成问题。

唐太宗论

苏辙

唐太宗之贤,自西汉以来,一人而已。任贤使能,将相莫非其人,恭俭节用,天下几至刑措。自三代以下,未见其比也。然传子至孙遭武氏之乱子孙为戮不绝如线后世推原其故而不得以吾观之惜乎其未闻大道也哉!

贞观之间,天下既平,征伐四夷,灭突厥,夷高昌,残吐谷浑,兵出四克,务胜而不知止。最后亲征高丽,大臣力争不从,仅而克之,其贤于隋氏者,幸一胜耳。而帝安为之,原其意,亦欲夸当世、高后世耳。太子承乾既立十余年,复宠魏王泰,使兄弟相倾。承乾既废,晋王,嫡子也。欲立秦,而使异日传位晋王,疑不能决,至引佩刀自刺,大臣救之而止。父子之间,以爱故轻予夺,至于如此。

帝尝得秘谶,言唐后必中微,有女武代王。以问李淳风,欲求而杀之。淳风曰:“其兆既已成,在宫中矣。天之所命,不可去也。徒使疑似之戮,淫及无辜,且自今已往四十年,其人已老,老则仁。虽受终易姓,必不能绝李氏,若杀之复生壮者,多杀而逞,则子孙无遗类矣。”帝用其言而止一然犹以疑似杀李君羡。夫天命之不可易,惟修德或能已之,而帝欲以杀人弭之,难哉!

帝之老也,将择大臣以辅少主。李勣起于布衣,忠力劲果,有节侠之气,尝事李密,友单雄信。密败,不忍以其地求利:密死,不废旧君之礼。雄信将戮,以股肉啖之,使与俱死一帝以是为可用,疾革,谓高宗:“尔于劫无恩,今以事出之,我死,即授以仆射。”高宗从之。及废皇后,立武昭仪,召劫与长孙无忌、褚遂良计之,勋称疾不至。帝曰:“皇后无子,罪莫大于绝嗣,将废之。”遂良等不可。他日劫见,帝曰:“将立昭仪,而顾命大臣皆以为不可,今止矣:”勋曰:“此陛下家事,不须问外人。”由此废立之议遂定:勃,匹夫之侠也,以死徇人不以为难,至于礼义之重,社稷所由安危,勋不知也。而帝以为可以属幼孤,寄天下,过矣!且使劫信贤,托国于父,竭忠力以报其子,可矣。何至父逐之,予复之,而后可哉!挟数以待臣下,于义既已薄矣。凡此皆不知道之过也。苟不知道,则凡所施于世,必有逆天理,失人心,而不自知者。故楚昭王惟知大道,虽失国而必复。太宗惟不知道,虽天下既安且治,而几至于绝灭。

(有删改)

9.(★☆☆)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.然传子/至孙遭武氏之乱/子孙为戮不绝如线/后世推/原其故而不得/以吾观/之惜乎其未闻大道也哉

B.然传子至孙/遭武氏之乱子孙/为戮不绝如线/后世推原/其故而不得/以吾观之惜乎/其未闻大道也哉

C.然传子/至孙遭武氏之乱/子孙为戮/不绝如线/后世推原其故/而不得以吾观之/惜乎其未闻/大道也哉

D.然传子至孙/遭武氏之乱/子孙为戮/不绝如线/后世推原其故而不得/以吾观之/惜乎其未闻大道也哉

10.(★★☆)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A.“三代”,在文中指夏、商、周三个朝代。

B.“贞观”,唐太宗李世民的年号。年号是我国古代帝王用来纪年的名称,用年号纪年是从秦始皇开始的。

C.“布衣”,布制的衣服,指衣着俭朴;借指平民,布衣为古代庶人之服,故名。

D.“昭仪”,巾国古代后宫嫔御的一种。始置于西汉元帝时期,位同丞相,爵比诸侯,北魏亦沿用。自魏晋至明均曾设置,但地位已经下降。

11.(★★☆)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(

)

A.作者认为唐太宗能“任贤使能”“恭俭节用”,是夏、商、周三代以来难得的贤君。

B.作者认为唐太宗亲征高丽,就是想要在当世被人夸耀,并且提高自己在后世的影响。

C.作者认为唐太宗不注意修养德行,却听信李淳风的话杀了李君羡,是难以改变“女武代王”的天命的。

D.作者认为李勋虽能尽忠效力,却是一个“匹夫之侠”,唐太宗却认为可以把少主及天下托付给他,这实为唐太宗的过失。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)任贤使能,将相莫非其人,恭俭节用,天下几至刑措。

译文:

(2)苟不知道,则凡所施于世,必有逆天理,失人心,而不自知者。

译文:

四、阅读下面这首词,完成问题。

将进酒

贺铸

城下路,凄风露,今人犁田古人墓。岸头沙,带蒹葭,漫漫昔时流水今人家。黄埃赤日长安道,倦客无浆马无草。开函关,掩函关,千古如何不见一人闲?

六国扰,三秦扫,初谓商山遗四老。驰单车,致缄书,裂荷焚芰④接武曳长裾⑤。高流端⑥得酒中趣,深入醉乡安稳处。生忘形,死忘名,谁论二豪辽’初不数刘伶?

[注]①浆:水。②六国:秦末复起的齐、楚、燕、韩、赵、魏。三秦扫:刘邦灭项羽,建立汉朝。③商山遗四老:又称“商山四皓”。西汉初立,他们四人逃匿山中,后被张良以太子名义请还。(蓟裂荷焚芰:语出《离骚》“制芰荷以为衣兮”。此处是指四皓应聘出山自毁高洁。⑤接武:犹言接踵。武:足迹。曳长裙:依附于王侯权贵。⑥端:真。⑦二豪:贵介公子、缙绅处士。

13.(★★☆)下列对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是(

)

A.本词开头“城下路”六句,词人由城下道路上风露凄迷和岸头沙边蒹葭苍苍的景象,想到古今变化——古人坟墓今已成田,有人耕犁;昔时流水,今已成陆。

B.词人用“开函关,掩函关”代指朝代的更替,富贵不能长久:用“千古如何不见一人闲”一句表明千古以来,不见有人闲下来参与你争我夺。

C.“裂荷焚芰接武曳长裙”是作者惋惜商山四皓不该在皇家的收买面前,改变初衷,临老还接受网罗。

D.词的最后落到对酒徒“忘形…‘忘名”的肯定上,与前面对庸人们的否定形成对比,表现了作者对那些追名逐利,为统治者帮忙、帮闲之徒的蔑视。

14.这首词表现了作者哪些感情?请简要概括。

答:______________________________________________

六国论

基础过关练

1.D完:完好。

2.B

A.连词,和,同/亲附、亲近。B.均为“爱惜”的意思。C.起初/方

才。D.所以/旧。

3.C

A.代词,有人/副词,也许。B.连词,表因果/连词,表转折,却。C.

都是副词,均为“本来”的意思。D.介词,凭借/介词,因为。

4.A

A项中加粗词为使动用法.B、C、D三项中加粗词均为名词作动词。

5.C①古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。②古义:泛指祖辈、父辈。今义:父亲的父亲。③古义:这样以后。今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。④古义:智谋和力量。今义:人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑤古义:金玉珍宝等物。今义:精华;出类拔萃的人。⑥古今都指“吞下、咽下”。⑦古今都指“有杰出才能的人”。⑧古今都指“存在和灭亡”。⑨古义:旧事。今义:真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富有吸引力,能感染人:文艺作品中用来体现主题的情节。

6.C

C项与例句句式相同,都是被动句。A项为判断句,B项和D项均为状语后置句。

7.A

A.抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。不合语境。B.短兵相接:双方用刀剑等短兵器进行搏斗,比喻面对面地进行针锋相对的斗争。使用正确。C.各执己见:各自坚持自己的意见或见解。使用正确。D.行之有效:(方法、措施等)实行起来有成效。使用正确。

8.D“对比论证”错,应为比喻论证。

9.答案(1)六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

(2)盖失强援

不能独完

(3)暴霜露

斩荆棘(4)苟以天下之大

下而从六国破亡之故事

是又在六国下矣

10.答案①城的功能主要是防御②开放是其主要特征③从封闭到开放的变化

解析①处,结合后文“城墙、堡垒、护城河构成防御设施”及“市的功能主要是流通,交易场所、街道是其主要设施”分析可知,应填写“城的功能主要是防御”。②处,前文中“封闭是其主要特征”是针对“诚”而言的,此处应与之对应,概括“市”的主要特征。③处,应填写一个过渡句,结合前后文分析可知,应填写“从封闭到开放的变化”。

11.答案六国灭亡的原因是多方面的,苏洵只抓住“弊在赂秦”这一点来论证,是为其针砭现实服务的。

解析

解答本题,可结合语段中的“六国灭亡……绝不仅仅是因为割地赂秦”和“苏洵……而只抓住‘弊在赂秦’这一点来论证,是为其针砭现实服务的”等内容进行概括。

12.答案关键信息:①我国科学家发现长臂浑元龙化石;②长臂浑元龙代表一种新的善攀鸟龙类:③为了解善攀鸟龙类恐龙提供了形态和生态学信息。

解析

解答此类试题,应先划分语段的层次,然后找出关键词句,剔除次要信息,逐步进行压缩。就本题所给语段而言,从开头到“为杂食性”这部分内容,可提炼出的关键信息为“我国科学家发现长臂浑元龙化石”:从“研究人员认为”到末尾,这部分内容可提炼出两个关

键信息,分别是“长臂浑元龙代表一种新的善攀鸟龙类”和“为了解善攀鸟龙类恐龙提供了形态和生态学信息”。

微写作

【写作指导】

内容上只需就一个国家的灭亡原因进行分析,可联系战国时期的名将贤臣的经历来洞察国家命运的变迁。如赵国灭亡的主要原因是不惜才,廉颇、李牧这样的名将留不住、保不下:楚国灭亡的主要原因是因循守旧,拒绝革新,吴起、屈原这样的贤臣都因变革而死。结构上可仿照《六国论》,开门见山提出观点,然后用具体事例加以论证。

阅读提升练

1.A“矣”为句末语气词,其后应断开,据此排除B、D两项。“秦兵”是“未出”的主语,二者中间不应断开,据此可排除C项。故选A。

2.C…而韩、魏乘之于后’中的‘乘’指的就是兵车”错,“而韩、魏乘之于后”中的“乘”是指“追逐,掩袭”。

3.D“均采用了借古讽今的写法……”错,苏辙的《六国论》没有采用借古讽今的写法。

4.答案(1)越过韩国、魏国去攻打别国的国都,燕国、赵国在前面抵抗,而韩国和魏国从后面袭击,这是危险的用兵之道。

(2)舍弃小小的韩、魏,让它们抵挡强横得如虎狼一样的秦国,它们怎么能不屈服而归顺于秦国呢。

解析(1)过:越过。危道:危险的方法。“此危道也”,判断句。

(2)委:舍弃。区区:小,少,形容微不足道。当:抵挡。折:屈服、折服。

【参考译文】

我曾经读过《史记》中六国世家的故事,私下感到奇怪,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地、十倍于秦国的百姓,因愤激而决心努力向西进兵,来攻打崤山以西地方千里的秦国,最后却不能免于灭亡。我常常为此深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的计策。因此我未尝不责备当时六国的谋臣,考虑祸患时疏忽大意,图谋利益时目光短浅,而且不了解天下的形势。

秦国与各诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵四国,而是在韩、魏两国的区域:各诸侯国与泰国争夺天下的关键地区,也不在齐、楚、燕、赵四国,而是在韩、魏两国的区域。韩、魏两国的存在对于秦国来说,就好比人的心腹之患。韩、魏两国隔阻着秦国的交通要道,遮蔽着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地方,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在泰国受到重用时,就建议收服韩国,商鞅在秦国受到重用时,又建议收服魏国。秦昭王在没有得到韩、魏两国真心归顺时,就出兵去攻打齐国的刚、寿地区,范雎认为这是值得忧虑的事情,那么秦国所顾忌的就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。越过韩国、魏国去攻打别国的国都,燕国、赵国在前面抵抗,而韩国和魏国从后面袭击,这是危险的用兵之道。然而秦国攻打燕国、赵国时,不曾有韩国、魏国会从后面袭击的忧虑,这是因为韩、魏两国都已归附了秦国。韩国、魏国是其他各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够在它们的国境内出入自如,这难道可以说是了解天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,让它们抵挡强横得如虎狼一样的秦国,它们怎么能不屈服而归顺于秦国呢?韩、魏两国既已屈服而归附了秦国,这样之后秦国就能够无所阻挡地向东方的各诸侯国用兵,从而使天下其他诸侯国都遭受它的祸害。

韩国、魏国不能独自抵挡秦国,然而天下其他诸侯国却又要凭借韩、魏两国来掩护自己,以免遭受来自秦国的侵略,所以,不如厚待亲近韩国和魏国,来抵抗秦国。这样秦国不敢越过韩国、魏国来窥伺齐、楚、燕、赵各国,而齐、楚、燕、赵各国就能因此保全自己了。用四个没有战事的国家,来辅助面对强敌的韩、魏两国,使韩、魏两国没有来自东面的忧患,为天下各诸侯国挺身而出,来抵御秦兵。由韩、魏两国去对付泰国,而另外四国在内部休养生息,暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以应付一切状况,那秦国还能做什么呢?不知道提出这样的策略,却贪图边界上尺寸之地的小利,背弃、破坏盟约,甚至自相残杀。秦国的军队尚未出动,而天下各诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了。致使秦人得以钻他们的空子,来夺取他们的国家,这能不令人悲痛吗?

5.A擅:占有。

6.答案当是时/东诸侯之立围也/非有能愈于秦者也/其溺于攻伐/习于诈虞/强食而弱肉者/视秦无异也

解析“当是时”是时间状语,“时”后应断开。“也”和“者也”一般位于句末,其后应断开。“溺于攻伐”和“习于诈虞”结构相同,“伐”“虞”后均应断开。“……者……也”表示判断,“者”后应断开。

7.答案(1)那六国都想做秦国所做的事,不能单凭这一点归罪于秦国。

(2)孟子曾经用仁义的主张游说梁、齐的国君,但是他们不采纳,这是值得感慨的啊!

解析(1)“专”,单独;“罪”,归罪。

(2)“尝”,曾经;“说”,游说,劝说;“慨”,感慨。

8.答案苏洵的观点:韩、魏、楚三国割地赂秦,削弱了自己的实力.导致灭亡,并使其余三国失去强援,亦趋灭亡。苏辙的观点:齐、楚、燕、赵四国没有厚韩亲魏以抗击秦国。

作者的观点:六国互相争斗,不行仁政,自取灭亡。

解析

解答此题,首先应从三篇文章找出能体现各自作者观点的内容,然后用自己的话概括出来即可。

【参考译文】

宋朝苏洵、苏辙父子二人论述六国白白地割让土地贿赂秦国,削弱自己,自取灭亡,不懂得坚守合纵的盟约;齐、楚、燕、赵不知道辅助韩、魏来抵御秦国。认为一定要像这样,然后来自秦国的祸患才能解除,

后代的人之所以厌恶秦国,难道不是因为秦国残暴吗?在我看来,那六国都想做秦国所做的事,不能单凭这一点归罪于秦国。在那个时候,东部的各诸侯建立的国家,没有能胜过秦国的;他们沉溺于征伐,习惯于欺诈,弱肉强食,相比泰国没有差别。战争连续不断,带来了无穷的灾祸,没有一年不是这样。假使他们像泰国那样占有形势发展的有利之机,又得到上天的帮助,不一定不会再增加一个秦国。只是他们终究不能做秦国所做的事,因此最终削弱了自己而自取灭亡。当初苏秦刚出仕时,本来曾想为秦国所用,引导秦国吞并天下,实在是知道这是容易的事。假使秦国当真重用了他,那么他替秦国所谋划的,也会如张仪那样。只是他没有为秦国所用,于是他转为劝说六国订立合纵盟约。他难道预先不知道合纵的盟约不能保持吗?他心里只是想姑且用它获取一时的富贵,侥幸在他有生之年纵约不失败。他激怒张仪而使他进入秦国,意图就可以看出采了。洹水之盟,还没有超过一年,而齐国、魏国的军队,就已经为秦国出兵了。张仪的辩说,虽然想通过拆散合纵来建立连衡,但是他说:“亲兄弟同父母,尚且有争夺钱财的时候,想依靠巧诈虚伪反复变化的。”用来描绘衰微时代的人之常情,并不是非常荒谬。那六国凭借征伐相互图谋,凭借欺诈相互争夺,没有兄弟骨肉那样的亲情,那些事情又不是仅仅像财物、用度那样细小。而策划连衡的人正每天凭借强秦的威柄,张嘴恫吓他们,即使贤能睿智如燕昭王,尚且俯首听命,承认错误都唯恐来不及,却想要求他们长久地保持合纵盟约,互相给予帮助,难道可以做到吗?

之所以这样做,是为什么呢?就是因为错误地想做秦国所做的事。六国都想做秦国所做的事.而秦国独自去做这件事并且成功了,这就是所说的得到天助啊。唉!自春秋以来,战争一天比一天厉害。到了战国,百姓所受的残害,有的已不忍心用言语来表达了。上天很爱百姓,怎么会让六七个君王在百姓头上恣意而行,每天驱使无辜的百姓,使他们的手和脚都生出茧子,在原野上暴露着身体,最终被虐杀呢?它一定不会这样!因此,秦国不极其强大,就不能消灭六国而称帝:不能称帝,那么它的罪恶就不能达到极点,也不会迅速灭亡。所有这些,都是天意,也是秦国与六国自己的所作所为导致的。后代的评论者,为什么看重六国而一定要为其考虑保全的办法呢?

有人问:“像这样,那么六国没有办法可以自我保全吗?”回答说:谁说没有办法呢?不但可以单独保全,即使称王也是可以的。孟子曾经用仁义的主张游说梁、齐的国君,但是他们不采纳,这是值得感慨的啊!

9.D“以吾观之”为习惯用语,意为“在我看来”,其前后应断开,排除A、B、C三项。故选D。

10.B“用年号纪年是从秦始皇开始的”错,用年号纪年是从汉武帝开始的。

11.C“听信李淳风的话杀了李君羡”错,由“犹以疑似杀李君羡”可知,唐太宗杀李君羡并不是因为听信李淳风的话。

12.答案(1)他委任使用有德行有才能的人,任用的将相没有不是这样的人的,恭谨俭约,节省费用,天下几乎到了刑法搁置不用的地步。

(2)如果不懂得治国的大道,那么所有在世间施行的政策,一定有违背天理,丧失人心,而自己却不知道的。

解析(1)刑措:刑法搁置而不用。言无人犯法,天下太平。

(2)知道:懂得治国的大道。所施于世:状语后置句,“于世所施”。不自知:自己不知道。

【参考译文】

唐太宗的贤明,从西汉以来,只有他一人罢了。他委任使用有德行有才能的人,任用的将相没有不是这样的人的,恭谨俭约,节省费用,天下几乎到了刑法搁置不用的地步。自从夏、商、周三个朝代以来,没有见过能够和他相比的。然而传位给儿子再到孙子,遭受武氏之乱,子孙被杀戮,几乎断绝,后世从根本上推求落得这样的结局的原因却找不到。在我看来,可惜的是他不明白治国的大道啊!

贞观年间,天下平定以后,征伐四周的少数民族,灭掉突厥,平定高昌,打败吐谷浑,兵出四方,攻无不克,追求胜利而不知停止。最后亲自征伐高丽,大臣极力劝阻却不听从,勉强取胜,他超过隋朝的,就是侥幸获得一次胜利罢了。而唐太宗安于做这些事,推究他的本意,也不过是想在当世被人夸耀,在后世被人尊崇罢了。长子承乾被立为太子已经十多年了,唐太宗却又宠爱魏王李泰,使兄弟互相倾轧。承乾被废除以后,晋王李治,也是太宗的嫡子。太宗想要立李泰为太子,而让李泰他日传位给晋王,犹豫而不能决断,以至于拿起佩刀刺自己,大臣阻止他才停下来。父子之间,因为宠爱而轻易地给予和剥夺,到了这种地步。

唐太宗曾经得到隐秘的谶语,说唐朝以后一定会中道衰微,将有武姓女子取代称王。太宗拿这个谶语问李淳风,想要找到这个女子杀了她。李淳风说:“这预兆既然已经形成,这人就已经在宫中了。这是上天的命令,不可以除去。只会使怀疑是但不确定的杀戮祸及无辜的人.况且从今往后四十年,那人已年老,年老了就会仁慈。即使承受帝位改朝换代,也一定不能断绝李氏香火,如果杀了她,(上天一定会)重新选出一个年轻的人,放纵多杀,那么李氏子孙恐怕就没有幸存者了。”唐太宗采纳了他的意见停止不再追究。然而还是因为疑似杀了李君羡。天命不能改变,只有修养德行或许才能使它消除,而唐太宗想要靠杀人来消除它,难啊!

唐太宗年老的时候,将要挑选大臣来辅佐少主。李动出身于平民,尽忠效力,刚正果敢,具备有节操的侠士的气节,曾侍奉李密,和单雄信交好。李密战败,李动不忍心用他的地盘谋求私利。李密死后,李勐没有舍弃对旧主的礼节。单雄信将要被杀时,李勋割下自己大腿上的肉给单雄信吃,让自己的肉与单雄信一起死。唐太宗因此认为李劫可以重用,太宗病情危急时,对高宗说:“你对李动没有恩惠,我现在借故把他贬黜出京,我死后,你就命他担任仆射。”高宗听从了太宗的安排。等到唐高宗要废黜皇后,立武昭仪时,召见李勐与长孙无忌、褚遂良商议这件事,李动称病没有到。唐高宗说:“皇后没有儿子,罪过没有比断绝后代更大的了,我将要废掉她。”褚遂良等人认为不可以。过了几天,李勐觐见,唐高宗说:“我将要立武昭仪为皇后,而顾命大臣都认为不可以,现在中止了。”李勋说:“这是陛下的家事,不需要问外人。”因此废立的事就确定了。李劫,不过是逞勇无谋的人罢了,他不认为以死来遵从他人是困难的事情,至于礼义的重要性、社稷安危的根源,李动就不知道了。而唐太宗认为可以把少主托付给他,把国家托付给他,这里失误啊!况且假使李勋确实有德行有才能,从唐太宗那里接受国家的托付,竭尽忠诚和能力来回报他的儿子,就可以了。何至于父亲驱逐他,儿子又起用他,而后才可以呢!怀着权术来对待臣下,在道义上就已经不厚道了。所有这些都是他不懂得大道的过错啊。如果不懂得治国的大道,那么所有在世间施行的政策,一定有违背天理,丧失人心,而自己却不知道的。所以楚昭王只因为懂得治国的大道,即使丧失了国家也一定能复国。唐太宗只因为不懂得治国的大道,即使天下已经安稳并且太平.也几乎到了亡国的地步。

13.B“不见有人闲下来参与你争我夺”错误。“千古如何不见一人闲”的意思是“千古以来,为什么不见有人肯闲下来不参与争夺”。这是作者对那些热衷于权势名利的人的讽刺。

14.答案①对历史沧桑变迁的感慨。从“今人犁田古人墓…‘漫漫昔时流水今人家”的古今变化中,诗人感叹历史的沧桑巨变、世事无常。②对历史上那些忙着追求名利和权势的人的嘲讽。“倦客无浆马无草”“千古如何不见一人闲~裂荷焚芰接武曳长裾”讽刺那些无论

世事怎样总是在追名逐利的人。③淡泊名利、超然物外的襟怀。“高流端得酒中趣,深入醉乡安稳处”,词人借古讽今,批判了那些争名夺利的行为;“生忘形,死忘名”,直抒胸臆,表达了高洁超脱的情怀。

解析

解答此类试题,要注意结合诗歌的标题、注释和诗中的重点字词进行分析。对于情感的把握,可以从题材人手,同一类题材往往表达类似的情感;可以从抒情议论的句子人手,这些句子往往是诗歌情感表达的关键之处;可以从作者和创作背景人手,做到知人论世;等等。

1.下列对句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.故不战而强弱胜负已判矣

判:断定

B.思厥先祖父

厥:相当于“其”

C.洎牧以谗诛

洎:及,等到

D.不能独完

完:完全

2.下列句子中加粗词的意义,相同的一项是(

)

A.夫六国与秦皆诸侯

与嬴而不助五国也

B.向使三国各爱其地

使六国各爱其人

C.燕赵之君,始有远略

始速祸焉

D.故不战而强弱胜负已判矣

下而从六国破亡之故事

3.下列各句中加粗的词语,意义和用法都相同的一项是(

)

A.或曰:六国互丧,率赂秦耶

当与秦相较,或未易量

B.赂秦而力亏,破灭之道也

与嬴而不助五国也

C.至于颠覆,理固宜然

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣

D.苟以天下之大

洎牧以谗诛

4.下列句子中加粗词的活用现象与其他三项不同的一项是(

)

A.李牧连却之

B.以地事秦

C.能守其土,义不赂秦

D.以事秦之心,礼天下之奇才

5.下列各句中加粗词的意义,与现代汉语相同的一项是(

)

①各抱地势,钩心斗角②思厥先祖父③然后得一夕安寝④可谓智力孤危⑤齐楚之精英⑥吾恐秦人食之不得下咽也⑦礼天下之奇才⑧胜负之数,存亡之理⑨下而从六国破亡之故事

A.①③⑤

B.②④⑦

C.⑥⑦⑧

D.①⑤⑨

6.下列句子中,句式与例句相同的一项是(

)

例句:洎牧以谗诛

A.赂秦而力亏,破灭之道也

B.赵尝五战于秦,二败而三胜

C.有如此之势,而为秦人积威之所劫

D.夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦

7.下列各句中,加粗的成语使用不恰当的一项是(

)

A.在节骨眼儿上,他抱薪救火,撤走了资金,造成工程停工。

B.在战场上,我们迟早要与敌人短兵相接,大家要有充分的心理准备。

C.关于是否加入亚投行,日本一直持谨慎态度,也有消息称日本正在考虑加入。日本政党对于日本是否应该加入亚投行各执己见。

D.促进科研成果转移转化是实施创新驱动发展战略的重要任务,我们应该制订一套行之有效的激励机制和创新协同机制。

8.下列对文章有关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)

A.作者提出中心论点之后,接着提出了两个分论点:第一个是“赂秦而力亏,破灭之道也”,第二个是“不赂者以赂者丧”。

B.在论证第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”时,作者主要运用事例论证、对比论证和引用论证等论证方法,对韩、魏、楚三国赂秦的弊端进行了论证。

C.作者摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面进行对比论证,强调了“秦之所大欲”与“诸侯之所大患”不在于“战”,既照应了开头,又为下文的进一步论证做了准备。

D.“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”,引用古人的话进行对比论证,贴切恰当,既补充了上文论证的内容,又含有收束之意,使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《六国论》中,作者开门见山,提出全文中心论点的句子是“________,____,____,____”。

(2)《六国论》中,作者之所以认为“不赂者以赂者丧”,是因为“____,____”。

(3)《六国论》中,描写六国诸侯的祖辈、父辈创业艰难的句子是“____,________”。

(4)《六国论》中,明确体现文章借古讽今和告诫北宋统治者要吸取历史教训这一主旨的句子是“________,________,____”。

10.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过12个字。

在人类文明进程中,城市的产生和发展是至关重要的。一般而言,城的发展往往早于市。①_______,城墙、堡垒、护城河构成防御设施,封闭是其主要特征。市的功能主要是流通,交易场所、街道是其主要设施,②_______。③_______,反映了以军事和政治意义为主的城镇向现代以经济、文化为主的城市发展的走向。

11.概括下面一段文字的主要观点。

在中国历史上,战国是群雄割据的时代。《六国论》中的“六国”,指的是战国七雄中除秦国以外的齐、楚、燕、韩、赵、魏等六个诸侯国。秦国本来是个弱小落后的诸侯国,经过商鞅变法,经济和军事实力都强大起来:而原本强盛的六国却因宗法势力的强大,因循守旧,经济和军事实力日益衰落。秦国强盛起来后,积极向东方发展,夺取六国的土地。六国也曾联合起来对抗秦国,这就是所谓“合纵”。但他们又各有自己的打算,所以这种联合并不牢固。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦国的威胁和侵略,在秦国猛烈的军事和外交攻势下,三国纷纷割地求和并最早被消灭;之后,齐、燕、赵三国相继灭亡。六国灭亡,“非兵不利,战不善”,其原因是多方面的,绝不仅仅是因为割地赂秦:苏洵不从其他方面去论证,而只抓住“弊在赂秦”这一点来论证,是为其针砭现实服务的。

答:__________________________________________

12.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过60个字。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏、周忠和等人发现侏罗纪具有膜质翅膀的恐龙——长臂浑元龙化石。长臂浑元龙标本是2017年中国科学院院士周忠和带领团队在辽宁晚侏罗世地层考察时获得的一件新化石,发现于燕辽生物群晚侏罗世早期(距今约1.63亿年)的海房沟组。经过长达一年的室内修理、实验和对比研究,研究团队复原了浑元龙,它体长约32厘米,体重约306克,为杂食性。研究人员认为其代表一种新的善攀鸟龙类。浑元龙的正型标本是目前已知最完整的善攀鸟龙类化石,为了解这类恐龙提供了大量形态和生态学信息。

答:______________________________________

微写作

苏洵在《六国论》中指出六国破灭的原因是“赂秦”,有人认为此观点有失偏颇。请你结合你了解的史实,选择六国中的任意一个国家对苏洵的观点加以补充。要求观点鲜明,有理有据,200字左右。

一、阅读下面的文言文,完成问题。

六国论

苏辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士.虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊:诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣!秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出而天下诸侯已自困矣至于秦人得伺其隙以取其国可不悲哉!

(有删改)

1.(★☆☆)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.秦兵未出/而天下诸侯已自困矣/至于秦人得伺其隙以取其国/可不悲哉

B.秦兵/未出而天下诸侯已自困矣至于秦人得伺其隙/以取其国可不悲哉

C.秦兵/未出而天下诸侯已自困矣/至于秦人/得伺其隙以取其国/可不悲哉

D.秦兵未出/而天下诸侯已自困/矣至于秦人得伺其隙/以取其国可不悲哉

2.(★★☆)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A.山东,战国、秦、汉时,称崤山或华山以东的地区;战国时除秦外,齐、楚、燕、赵、韩、魏六国都在崤山以东,故“山东”亦代指六围。

B.商鞅,卫国人,战围时政治家、改革家,他在秦国的改革奠定了秦国富强的基础。

C.乘,在古代指兵车。包括一车四马。“而韩、魏乘之于后”中的“乘”指的就是兵车。

D.盟、约,战国时,为抵抗强秦,齐、楚、燕、赵、韩、魏订立合纵盟约,这一战略主张由苏秦提出并极力促成。

3.(水平3,★★☆)下列对苏洵与苏辙的《六国论》的比较与分析,不恰当的一项是(

)

A.苏辙明确提出“夫天下之所重者,莫如韩、魏也”,因此他认为六国应该施行的策略是“厚韩亲魏以摈秦”。

B.苏洵提出“弊在赂秦”,主要是说韩、魏、楚三国“为秦人积威之所劫”而“赂秦”,如果各国照苏辙说的“厚韩亲魏”的办法去做,这个问题就不存在了。可见父子二人的基本立场是一致的。

C.苏洵认为六国破灭的根本原因在于以地赂秦;苏辙则认为根本原因在于六国没有远略,背盟败约,自相残杀。可见父子二人的观点不尽相同。

D.两篇《六国论》均为史论文章,均采用了借古讽今的写法,因此结尾都谈到了现实问题,委婉地告诫当朝统治者要吸取历史教训。

4.(水平3,★★☆)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。

译文:________________________________________

(2)委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?

译文:__________________________________

二、阅读下面的文言文,完成问题。

六国论

李桢

宋二苏氏论六国徒事割地赂秦,自弱,取夷灭,不知坚守纵约;齐、楚、燕、赵不知佐韩、魏以摈秦。以为必如是,而后秦患可纾。

夫后世之所以恶秦者,岂非以其暴耶?以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。当是时东诸侯之立国也非有能愈于秦者也其溺于攻伐习于诈虞强食而弱肉者视秦无异也。兵连祸结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助焉,未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒自弱而取夷灭。当苏秦之始出也,固尝欲用秦而教之吞天下矣,诚知其易也。使秦果用之,彼其所以为秦谋者,一犹夫张仪也。惟其不用,而转而说六国以纵亲。彼岂不逆知夫纵约之不可保哉?其心特苟以弋一时之富贵,幸终吾身而约不败。其激怒张仪而入之于秦,意可见也。洹水之盟,曾未逾年,而齐、魏之师已为秦出矣。夫张仪之辩说,虽欲以散纵而就衡,顾其言曰:“亲昆弟同父母,尚有争钱财,而欲恃诈伪反覆。”所以状衰世之人情,非甚谬也。彼六国相图以攻取,相尚以诈力,非有昆弟骨肉之亲,其事又非特财用之细也。而衡人方日挟强秦之威柄,张喙而恐喝之,即贤智如燕昭者,犹且俯首听命,谢过不遑,乃欲责以长保纵亲,与相佐助,岂可得哉!

所以然者,何也?则以误于欲为秦之所为也。六国皆欲为秦之所为,而秦独为之而遂焉者,所谓得天助云尔。嗟夫!自春秋来,兵祸日炽。迄乎战国,而生民之荼毒,有不忍言者。天之爱民甚矣!岂其使六七君者,肆于人上,日驱无辜之民,胼手胝足,暴骸中野,以终刘于虐乎?其必不尔矣。是故秦不极强,不能以灭六国而帝;不帝,则其恶未极,亦不能以速亡。凡此者,皆天也,亦秦与六国之自为之也。后之论者,何厚于六国而必为之图存也哉!

曰:“若是,则六国无术以自存乎?”曰:奚为其无术也?焉独存,虽王可也。孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!

(有删改)

5.(★☆☆)下列句子中加粗词的解释,不正确的一项是(

)

A.向使有擅形便之利如秦者

擅:擅长

B.彼岂不逆知夫纵约之不可保哉

逆:预先

C.其心特苟以弋一时之富贵

弋:取,获得

D.犹且俯首听命,谢过不遑

遑:闲暇

6.(★☆☆)请用斜线(/)给文中画波浪线的部分断句。

当是时东诸侯之立国也非有能愈于秦者也其溺于攻伐习于诈虞强食而弱肉者视秦无

异也

7.(水平3,★★☆)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。

译文:

(2)孟子尝以仁义说梁、齐之君矣,而彼不用也,可慨也夫!

译文:

8.(水平3,★★☆)从苏洵和苏辙各自所写的《六国论》及本文来看,苏洵、苏辙以及作者认为六国灭亡的原因分别是什么?请用自己的话概括。

答:___________________________________________

三、阅读下面的文言文,完成问题。

唐太宗论

苏辙

唐太宗之贤,自西汉以来,一人而已。任贤使能,将相莫非其人,恭俭节用,天下几至刑措。自三代以下,未见其比也。然传子至孙遭武氏之乱子孙为戮不绝如线后世推原其故而不得以吾观之惜乎其未闻大道也哉!

贞观之间,天下既平,征伐四夷,灭突厥,夷高昌,残吐谷浑,兵出四克,务胜而不知止。最后亲征高丽,大臣力争不从,仅而克之,其贤于隋氏者,幸一胜耳。而帝安为之,原其意,亦欲夸当世、高后世耳。太子承乾既立十余年,复宠魏王泰,使兄弟相倾。承乾既废,晋王,嫡子也。欲立秦,而使异日传位晋王,疑不能决,至引佩刀自刺,大臣救之而止。父子之间,以爱故轻予夺,至于如此。

帝尝得秘谶,言唐后必中微,有女武代王。以问李淳风,欲求而杀之。淳风曰:“其兆既已成,在宫中矣。天之所命,不可去也。徒使疑似之戮,淫及无辜,且自今已往四十年,其人已老,老则仁。虽受终易姓,必不能绝李氏,若杀之复生壮者,多杀而逞,则子孙无遗类矣。”帝用其言而止一然犹以疑似杀李君羡。夫天命之不可易,惟修德或能已之,而帝欲以杀人弭之,难哉!

帝之老也,将择大臣以辅少主。李勣起于布衣,忠力劲果,有节侠之气,尝事李密,友单雄信。密败,不忍以其地求利:密死,不废旧君之礼。雄信将戮,以股肉啖之,使与俱死一帝以是为可用,疾革,谓高宗:“尔于劫无恩,今以事出之,我死,即授以仆射。”高宗从之。及废皇后,立武昭仪,召劫与长孙无忌、褚遂良计之,勋称疾不至。帝曰:“皇后无子,罪莫大于绝嗣,将废之。”遂良等不可。他日劫见,帝曰:“将立昭仪,而顾命大臣皆以为不可,今止矣:”勋曰:“此陛下家事,不须问外人。”由此废立之议遂定:勃,匹夫之侠也,以死徇人不以为难,至于礼义之重,社稷所由安危,勋不知也。而帝以为可以属幼孤,寄天下,过矣!且使劫信贤,托国于父,竭忠力以报其子,可矣。何至父逐之,予复之,而后可哉!挟数以待臣下,于义既已薄矣。凡此皆不知道之过也。苟不知道,则凡所施于世,必有逆天理,失人心,而不自知者。故楚昭王惟知大道,虽失国而必复。太宗惟不知道,虽天下既安且治,而几至于绝灭。

(有删改)

9.(★☆☆)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.然传子/至孙遭武氏之乱/子孙为戮不绝如线/后世推/原其故而不得/以吾观/之惜乎其未闻大道也哉

B.然传子至孙/遭武氏之乱子孙/为戮不绝如线/后世推原/其故而不得/以吾观之惜乎/其未闻大道也哉

C.然传子/至孙遭武氏之乱/子孙为戮/不绝如线/后世推原其故/而不得以吾观之/惜乎其未闻/大道也哉

D.然传子至孙/遭武氏之乱/子孙为戮/不绝如线/后世推原其故而不得/以吾观之/惜乎其未闻大道也哉

10.(★★☆)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A.“三代”,在文中指夏、商、周三个朝代。

B.“贞观”,唐太宗李世民的年号。年号是我国古代帝王用来纪年的名称,用年号纪年是从秦始皇开始的。

C.“布衣”,布制的衣服,指衣着俭朴;借指平民,布衣为古代庶人之服,故名。

D.“昭仪”,巾国古代后宫嫔御的一种。始置于西汉元帝时期,位同丞相,爵比诸侯,北魏亦沿用。自魏晋至明均曾设置,但地位已经下降。

11.(★★☆)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(

)

A.作者认为唐太宗能“任贤使能”“恭俭节用”,是夏、商、周三代以来难得的贤君。

B.作者认为唐太宗亲征高丽,就是想要在当世被人夸耀,并且提高自己在后世的影响。

C.作者认为唐太宗不注意修养德行,却听信李淳风的话杀了李君羡,是难以改变“女武代王”的天命的。

D.作者认为李勋虽能尽忠效力,却是一个“匹夫之侠”,唐太宗却认为可以把少主及天下托付给他,这实为唐太宗的过失。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)任贤使能,将相莫非其人,恭俭节用,天下几至刑措。

译文:

(2)苟不知道,则凡所施于世,必有逆天理,失人心,而不自知者。

译文:

四、阅读下面这首词,完成问题。

将进酒

贺铸

城下路,凄风露,今人犁田古人墓。岸头沙,带蒹葭,漫漫昔时流水今人家。黄埃赤日长安道,倦客无浆马无草。开函关,掩函关,千古如何不见一人闲?

六国扰,三秦扫,初谓商山遗四老。驰单车,致缄书,裂荷焚芰④接武曳长裾⑤。高流端⑥得酒中趣,深入醉乡安稳处。生忘形,死忘名,谁论二豪辽’初不数刘伶?

[注]①浆:水。②六国:秦末复起的齐、楚、燕、韩、赵、魏。三秦扫:刘邦灭项羽,建立汉朝。③商山遗四老:又称“商山四皓”。西汉初立,他们四人逃匿山中,后被张良以太子名义请还。(蓟裂荷焚芰:语出《离骚》“制芰荷以为衣兮”。此处是指四皓应聘出山自毁高洁。⑤接武:犹言接踵。武:足迹。曳长裙:依附于王侯权贵。⑥端:真。⑦二豪:贵介公子、缙绅处士。

13.(★★☆)下列对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是(

)

A.本词开头“城下路”六句,词人由城下道路上风露凄迷和岸头沙边蒹葭苍苍的景象,想到古今变化——古人坟墓今已成田,有人耕犁;昔时流水,今已成陆。

B.词人用“开函关,掩函关”代指朝代的更替,富贵不能长久:用“千古如何不见一人闲”一句表明千古以来,不见有人闲下来参与你争我夺。

C.“裂荷焚芰接武曳长裙”是作者惋惜商山四皓不该在皇家的收买面前,改变初衷,临老还接受网罗。

D.词的最后落到对酒徒“忘形…‘忘名”的肯定上,与前面对庸人们的否定形成对比,表现了作者对那些追名逐利,为统治者帮忙、帮闲之徒的蔑视。

14.这首词表现了作者哪些感情?请简要概括。

答:______________________________________________

六国论

基础过关练

1.D完:完好。

2.B

A.连词,和,同/亲附、亲近。B.均为“爱惜”的意思。C.起初/方

才。D.所以/旧。

3.C

A.代词,有人/副词,也许。B.连词,表因果/连词,表转折,却。C.

都是副词,均为“本来”的意思。D.介词,凭借/介词,因为。

4.A

A项中加粗词为使动用法.B、C、D三项中加粗词均为名词作动词。

5.C①古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。②古义:泛指祖辈、父辈。今义:父亲的父亲。③古义:这样以后。今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。④古义:智谋和力量。今义:人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑤古义:金玉珍宝等物。今义:精华;出类拔萃的人。⑥古今都指“吞下、咽下”。⑦古今都指“有杰出才能的人”。⑧古今都指“存在和灭亡”。⑨古义:旧事。今义:真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富有吸引力,能感染人:文艺作品中用来体现主题的情节。

6.C

C项与例句句式相同,都是被动句。A项为判断句,B项和D项均为状语后置句。

7.A

A.抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。不合语境。B.短兵相接:双方用刀剑等短兵器进行搏斗,比喻面对面地进行针锋相对的斗争。使用正确。C.各执己见:各自坚持自己的意见或见解。使用正确。D.行之有效:(方法、措施等)实行起来有成效。使用正确。

8.D“对比论证”错,应为比喻论证。

9.答案(1)六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

(2)盖失强援

不能独完

(3)暴霜露

斩荆棘(4)苟以天下之大

下而从六国破亡之故事

是又在六国下矣

10.答案①城的功能主要是防御②开放是其主要特征③从封闭到开放的变化

解析①处,结合后文“城墙、堡垒、护城河构成防御设施”及“市的功能主要是流通,交易场所、街道是其主要设施”分析可知,应填写“城的功能主要是防御”。②处,前文中“封闭是其主要特征”是针对“诚”而言的,此处应与之对应,概括“市”的主要特征。③处,应填写一个过渡句,结合前后文分析可知,应填写“从封闭到开放的变化”。

11.答案六国灭亡的原因是多方面的,苏洵只抓住“弊在赂秦”这一点来论证,是为其针砭现实服务的。

解析

解答本题,可结合语段中的“六国灭亡……绝不仅仅是因为割地赂秦”和“苏洵……而只抓住‘弊在赂秦’这一点来论证,是为其针砭现实服务的”等内容进行概括。

12.答案关键信息:①我国科学家发现长臂浑元龙化石;②长臂浑元龙代表一种新的善攀鸟龙类:③为了解善攀鸟龙类恐龙提供了形态和生态学信息。

解析

解答此类试题,应先划分语段的层次,然后找出关键词句,剔除次要信息,逐步进行压缩。就本题所给语段而言,从开头到“为杂食性”这部分内容,可提炼出的关键信息为“我国科学家发现长臂浑元龙化石”:从“研究人员认为”到末尾,这部分内容可提炼出两个关

键信息,分别是“长臂浑元龙代表一种新的善攀鸟龙类”和“为了解善攀鸟龙类恐龙提供了形态和生态学信息”。

微写作

【写作指导】

内容上只需就一个国家的灭亡原因进行分析,可联系战国时期的名将贤臣的经历来洞察国家命运的变迁。如赵国灭亡的主要原因是不惜才,廉颇、李牧这样的名将留不住、保不下:楚国灭亡的主要原因是因循守旧,拒绝革新,吴起、屈原这样的贤臣都因变革而死。结构上可仿照《六国论》,开门见山提出观点,然后用具体事例加以论证。

阅读提升练

1.A“矣”为句末语气词,其后应断开,据此排除B、D两项。“秦兵”是“未出”的主语,二者中间不应断开,据此可排除C项。故选A。

2.C…而韩、魏乘之于后’中的‘乘’指的就是兵车”错,“而韩、魏乘之于后”中的“乘”是指“追逐,掩袭”。

3.D“均采用了借古讽今的写法……”错,苏辙的《六国论》没有采用借古讽今的写法。

4.答案(1)越过韩国、魏国去攻打别国的国都,燕国、赵国在前面抵抗,而韩国和魏国从后面袭击,这是危险的用兵之道。

(2)舍弃小小的韩、魏,让它们抵挡强横得如虎狼一样的秦国,它们怎么能不屈服而归顺于秦国呢。

解析(1)过:越过。危道:危险的方法。“此危道也”,判断句。

(2)委:舍弃。区区:小,少,形容微不足道。当:抵挡。折:屈服、折服。

【参考译文】

我曾经读过《史记》中六国世家的故事,私下感到奇怪,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地、十倍于秦国的百姓,因愤激而决心努力向西进兵,来攻打崤山以西地方千里的秦国,最后却不能免于灭亡。我常常为此深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的计策。因此我未尝不责备当时六国的谋臣,考虑祸患时疏忽大意,图谋利益时目光短浅,而且不了解天下的形势。

秦国与各诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵四国,而是在韩、魏两国的区域:各诸侯国与泰国争夺天下的关键地区,也不在齐、楚、燕、赵四国,而是在韩、魏两国的区域。韩、魏两国的存在对于秦国来说,就好比人的心腹之患。韩、魏两国隔阻着秦国的交通要道,遮蔽着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地方,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在泰国受到重用时,就建议收服韩国,商鞅在秦国受到重用时,又建议收服魏国。秦昭王在没有得到韩、魏两国真心归顺时,就出兵去攻打齐国的刚、寿地区,范雎认为这是值得忧虑的事情,那么秦国所顾忌的就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。越过韩国、魏国去攻打别国的国都,燕国、赵国在前面抵抗,而韩国和魏国从后面袭击,这是危险的用兵之道。然而秦国攻打燕国、赵国时,不曾有韩国、魏国会从后面袭击的忧虑,这是因为韩、魏两国都已归附了秦国。韩国、魏国是其他各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够在它们的国境内出入自如,这难道可以说是了解天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,让它们抵挡强横得如虎狼一样的秦国,它们怎么能不屈服而归顺于秦国呢?韩、魏两国既已屈服而归附了秦国,这样之后秦国就能够无所阻挡地向东方的各诸侯国用兵,从而使天下其他诸侯国都遭受它的祸害。

韩国、魏国不能独自抵挡秦国,然而天下其他诸侯国却又要凭借韩、魏两国来掩护自己,以免遭受来自秦国的侵略,所以,不如厚待亲近韩国和魏国,来抵抗秦国。这样秦国不敢越过韩国、魏国来窥伺齐、楚、燕、赵各国,而齐、楚、燕、赵各国就能因此保全自己了。用四个没有战事的国家,来辅助面对强敌的韩、魏两国,使韩、魏两国没有来自东面的忧患,为天下各诸侯国挺身而出,来抵御秦兵。由韩、魏两国去对付泰国,而另外四国在内部休养生息,暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以应付一切状况,那秦国还能做什么呢?不知道提出这样的策略,却贪图边界上尺寸之地的小利,背弃、破坏盟约,甚至自相残杀。秦国的军队尚未出动,而天下各诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了。致使秦人得以钻他们的空子,来夺取他们的国家,这能不令人悲痛吗?

5.A擅:占有。

6.答案当是时/东诸侯之立围也/非有能愈于秦者也/其溺于攻伐/习于诈虞/强食而弱肉者/视秦无异也

解析“当是时”是时间状语,“时”后应断开。“也”和“者也”一般位于句末,其后应断开。“溺于攻伐”和“习于诈虞”结构相同,“伐”“虞”后均应断开。“……者……也”表示判断,“者”后应断开。

7.答案(1)那六国都想做秦国所做的事,不能单凭这一点归罪于秦国。

(2)孟子曾经用仁义的主张游说梁、齐的国君,但是他们不采纳,这是值得感慨的啊!

解析(1)“专”,单独;“罪”,归罪。

(2)“尝”,曾经;“说”,游说,劝说;“慨”,感慨。

8.答案苏洵的观点:韩、魏、楚三国割地赂秦,削弱了自己的实力.导致灭亡,并使其余三国失去强援,亦趋灭亡。苏辙的观点:齐、楚、燕、赵四国没有厚韩亲魏以抗击秦国。

作者的观点:六国互相争斗,不行仁政,自取灭亡。

解析

解答此题,首先应从三篇文章找出能体现各自作者观点的内容,然后用自己的话概括出来即可。

【参考译文】

宋朝苏洵、苏辙父子二人论述六国白白地割让土地贿赂秦国,削弱自己,自取灭亡,不懂得坚守合纵的盟约;齐、楚、燕、赵不知道辅助韩、魏来抵御秦国。认为一定要像这样,然后来自秦国的祸患才能解除,

后代的人之所以厌恶秦国,难道不是因为秦国残暴吗?在我看来,那六国都想做秦国所做的事,不能单凭这一点归罪于秦国。在那个时候,东部的各诸侯建立的国家,没有能胜过秦国的;他们沉溺于征伐,习惯于欺诈,弱肉强食,相比泰国没有差别。战争连续不断,带来了无穷的灾祸,没有一年不是这样。假使他们像泰国那样占有形势发展的有利之机,又得到上天的帮助,不一定不会再增加一个秦国。只是他们终究不能做秦国所做的事,因此最终削弱了自己而自取灭亡。当初苏秦刚出仕时,本来曾想为秦国所用,引导秦国吞并天下,实在是知道这是容易的事。假使秦国当真重用了他,那么他替秦国所谋划的,也会如张仪那样。只是他没有为秦国所用,于是他转为劝说六国订立合纵盟约。他难道预先不知道合纵的盟约不能保持吗?他心里只是想姑且用它获取一时的富贵,侥幸在他有生之年纵约不失败。他激怒张仪而使他进入秦国,意图就可以看出采了。洹水之盟,还没有超过一年,而齐国、魏国的军队,就已经为秦国出兵了。张仪的辩说,虽然想通过拆散合纵来建立连衡,但是他说:“亲兄弟同父母,尚且有争夺钱财的时候,想依靠巧诈虚伪反复变化的。”用来描绘衰微时代的人之常情,并不是非常荒谬。那六国凭借征伐相互图谋,凭借欺诈相互争夺,没有兄弟骨肉那样的亲情,那些事情又不是仅仅像财物、用度那样细小。而策划连衡的人正每天凭借强秦的威柄,张嘴恫吓他们,即使贤能睿智如燕昭王,尚且俯首听命,承认错误都唯恐来不及,却想要求他们长久地保持合纵盟约,互相给予帮助,难道可以做到吗?

之所以这样做,是为什么呢?就是因为错误地想做秦国所做的事。六国都想做秦国所做的事.而秦国独自去做这件事并且成功了,这就是所说的得到天助啊。唉!自春秋以来,战争一天比一天厉害。到了战国,百姓所受的残害,有的已不忍心用言语来表达了。上天很爱百姓,怎么会让六七个君王在百姓头上恣意而行,每天驱使无辜的百姓,使他们的手和脚都生出茧子,在原野上暴露着身体,最终被虐杀呢?它一定不会这样!因此,秦国不极其强大,就不能消灭六国而称帝:不能称帝,那么它的罪恶就不能达到极点,也不会迅速灭亡。所有这些,都是天意,也是秦国与六国自己的所作所为导致的。后代的评论者,为什么看重六国而一定要为其考虑保全的办法呢?

有人问:“像这样,那么六国没有办法可以自我保全吗?”回答说:谁说没有办法呢?不但可以单独保全,即使称王也是可以的。孟子曾经用仁义的主张游说梁、齐的国君,但是他们不采纳,这是值得感慨的啊!

9.D“以吾观之”为习惯用语,意为“在我看来”,其前后应断开,排除A、B、C三项。故选D。

10.B“用年号纪年是从秦始皇开始的”错,用年号纪年是从汉武帝开始的。

11.C“听信李淳风的话杀了李君羡”错,由“犹以疑似杀李君羡”可知,唐太宗杀李君羡并不是因为听信李淳风的话。

12.答案(1)他委任使用有德行有才能的人,任用的将相没有不是这样的人的,恭谨俭约,节省费用,天下几乎到了刑法搁置不用的地步。

(2)如果不懂得治国的大道,那么所有在世间施行的政策,一定有违背天理,丧失人心,而自己却不知道的。

解析(1)刑措:刑法搁置而不用。言无人犯法,天下太平。

(2)知道:懂得治国的大道。所施于世:状语后置句,“于世所施”。不自知:自己不知道。

【参考译文】

唐太宗的贤明,从西汉以来,只有他一人罢了。他委任使用有德行有才能的人,任用的将相没有不是这样的人的,恭谨俭约,节省费用,天下几乎到了刑法搁置不用的地步。自从夏、商、周三个朝代以来,没有见过能够和他相比的。然而传位给儿子再到孙子,遭受武氏之乱,子孙被杀戮,几乎断绝,后世从根本上推求落得这样的结局的原因却找不到。在我看来,可惜的是他不明白治国的大道啊!

贞观年间,天下平定以后,征伐四周的少数民族,灭掉突厥,平定高昌,打败吐谷浑,兵出四方,攻无不克,追求胜利而不知停止。最后亲自征伐高丽,大臣极力劝阻却不听从,勉强取胜,他超过隋朝的,就是侥幸获得一次胜利罢了。而唐太宗安于做这些事,推究他的本意,也不过是想在当世被人夸耀,在后世被人尊崇罢了。长子承乾被立为太子已经十多年了,唐太宗却又宠爱魏王李泰,使兄弟互相倾轧。承乾被废除以后,晋王李治,也是太宗的嫡子。太宗想要立李泰为太子,而让李泰他日传位给晋王,犹豫而不能决断,以至于拿起佩刀刺自己,大臣阻止他才停下来。父子之间,因为宠爱而轻易地给予和剥夺,到了这种地步。

唐太宗曾经得到隐秘的谶语,说唐朝以后一定会中道衰微,将有武姓女子取代称王。太宗拿这个谶语问李淳风,想要找到这个女子杀了她。李淳风说:“这预兆既然已经形成,这人就已经在宫中了。这是上天的命令,不可以除去。只会使怀疑是但不确定的杀戮祸及无辜的人.况且从今往后四十年,那人已年老,年老了就会仁慈。即使承受帝位改朝换代,也一定不能断绝李氏香火,如果杀了她,(上天一定会)重新选出一个年轻的人,放纵多杀,那么李氏子孙恐怕就没有幸存者了。”唐太宗采纳了他的意见停止不再追究。然而还是因为疑似杀了李君羡。天命不能改变,只有修养德行或许才能使它消除,而唐太宗想要靠杀人来消除它,难啊!

唐太宗年老的时候,将要挑选大臣来辅佐少主。李动出身于平民,尽忠效力,刚正果敢,具备有节操的侠士的气节,曾侍奉李密,和单雄信交好。李密战败,李动不忍心用他的地盘谋求私利。李密死后,李勐没有舍弃对旧主的礼节。单雄信将要被杀时,李勋割下自己大腿上的肉给单雄信吃,让自己的肉与单雄信一起死。唐太宗因此认为李劫可以重用,太宗病情危急时,对高宗说:“你对李动没有恩惠,我现在借故把他贬黜出京,我死后,你就命他担任仆射。”高宗听从了太宗的安排。等到唐高宗要废黜皇后,立武昭仪时,召见李勐与长孙无忌、褚遂良商议这件事,李动称病没有到。唐高宗说:“皇后没有儿子,罪过没有比断绝后代更大的了,我将要废掉她。”褚遂良等人认为不可以。过了几天,李勐觐见,唐高宗说:“我将要立武昭仪为皇后,而顾命大臣都认为不可以,现在中止了。”李勋说:“这是陛下的家事,不需要问外人。”因此废立的事就确定了。李劫,不过是逞勇无谋的人罢了,他不认为以死来遵从他人是困难的事情,至于礼义的重要性、社稷安危的根源,李动就不知道了。而唐太宗认为可以把少主托付给他,把国家托付给他,这里失误啊!况且假使李勋确实有德行有才能,从唐太宗那里接受国家的托付,竭尽忠诚和能力来回报他的儿子,就可以了。何至于父亲驱逐他,儿子又起用他,而后才可以呢!怀着权术来对待臣下,在道义上就已经不厚道了。所有这些都是他不懂得大道的过错啊。如果不懂得治国的大道,那么所有在世间施行的政策,一定有违背天理,丧失人心,而自己却不知道的。所以楚昭王只因为懂得治国的大道,即使丧失了国家也一定能复国。唐太宗只因为不懂得治国的大道,即使天下已经安稳并且太平.也几乎到了亡国的地步。

13.B“不见有人闲下来参与你争我夺”错误。“千古如何不见一人闲”的意思是“千古以来,为什么不见有人肯闲下来不参与争夺”。这是作者对那些热衷于权势名利的人的讽刺。

14.答案①对历史沧桑变迁的感慨。从“今人犁田古人墓…‘漫漫昔时流水今人家”的古今变化中,诗人感叹历史的沧桑巨变、世事无常。②对历史上那些忙着追求名利和权势的人的嘲讽。“倦客无浆马无草”“千古如何不见一人闲~裂荷焚芰接武曳长裾”讽刺那些无论

世事怎样总是在追名逐利的人。③淡泊名利、超然物外的襟怀。“高流端得酒中趣,深入醉乡安稳处”,词人借古讽今,批判了那些争名夺利的行为;“生忘形,死忘名”,直抒胸臆,表达了高洁超脱的情怀。

解析

解答此类试题,要注意结合诗歌的标题、注释和诗中的重点字词进行分析。对于情感的把握,可以从题材人手,同一类题材往往表达类似的情感;可以从抒情议论的句子人手,这些句子往往是诗歌情感表达的关键之处;可以从作者和创作背景人手,做到知人论世;等等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])