2020—2021学年部编版语文八年级下册第24课《唐诗三首》课件(共84张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文八年级下册第24课《唐诗三首》课件(共84张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-04 18:37:57 | ||

图片预览

文档简介

石壕吏

杜甫

部编版八年级下册第六单元

(1)民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲.

(2)草堂留后世;诗圣著千秋.

品对联猜人物

学习目标

1、了解杜甫及写作背景,通过反复诵读,提高诗歌朗读水平。(重点)

2、在朗读中理解课文,掌握学习古诗的方法提高阅读古诗文的能力。(重点)

3、理解杜甫矛盾心理,揭露官吏的横暴,同情人民的苦难,忧国忧民的情怀。(难点)

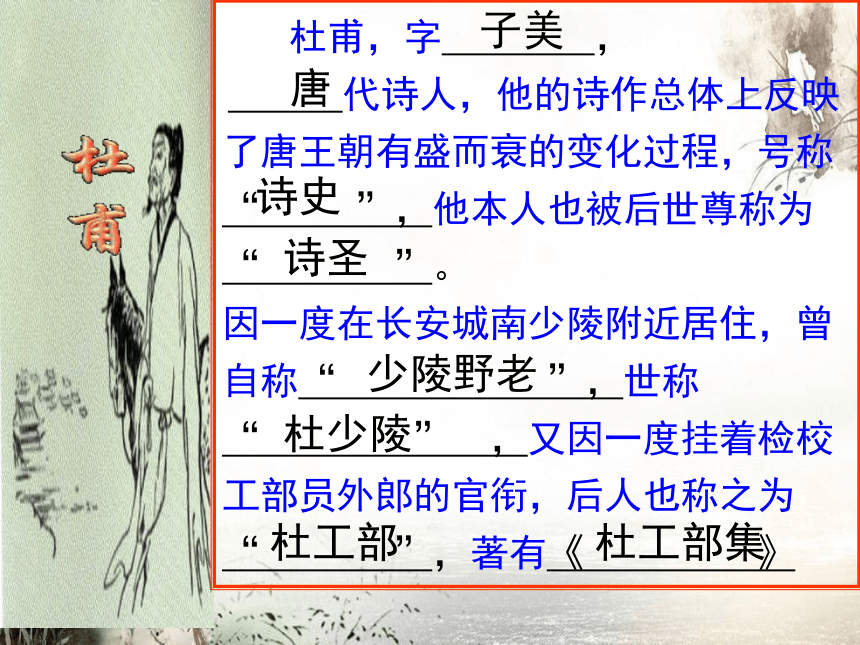

杜甫,字 ,

代诗人,他的诗作总体上反映了唐王朝有盛而衰的变化过程,号称 “ ”,他本人也被后世尊称为 “ ”。

因一度在长安城南少陵附近居住,曾自称“ ”,世称“ ” ,又因一度挂着检校工部员外郎的官衔,后人也称之为“ ”,著有《 》

子美

唐

诗史

诗圣

少陵野老

杜少陵

杜工部

杜工部集

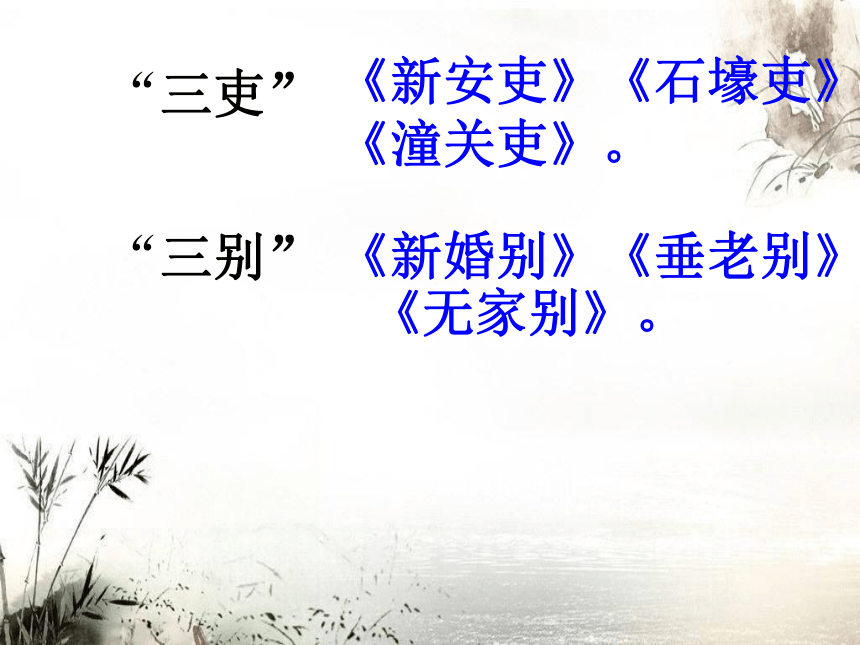

“三吏”

《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》。

“三别”

《新婚别》《垂老别》《无家别》。

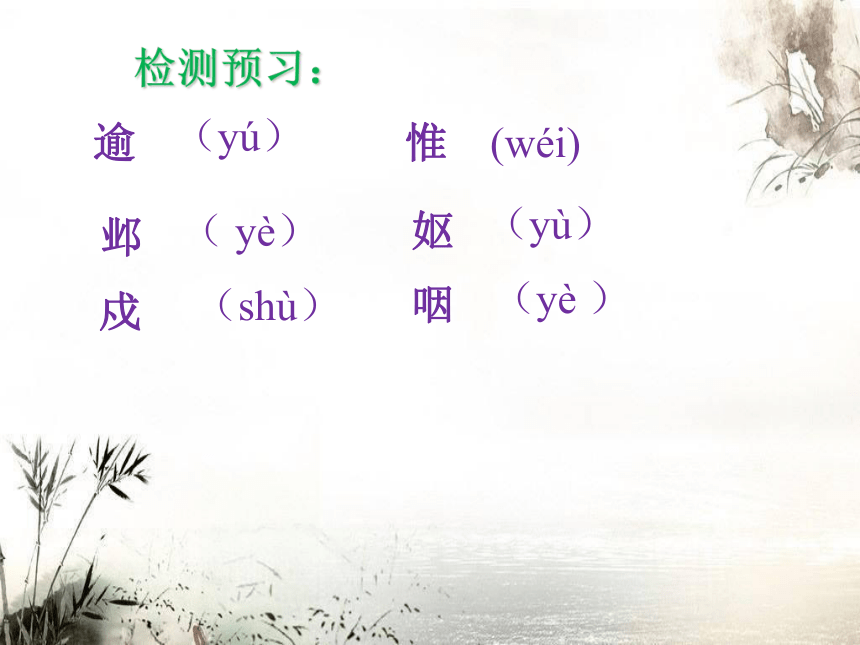

逾

(yú)

邺

( yè)

戍

(shù)

惟

(wéi)

妪

(yù)

咽

(yè )

检测预习:

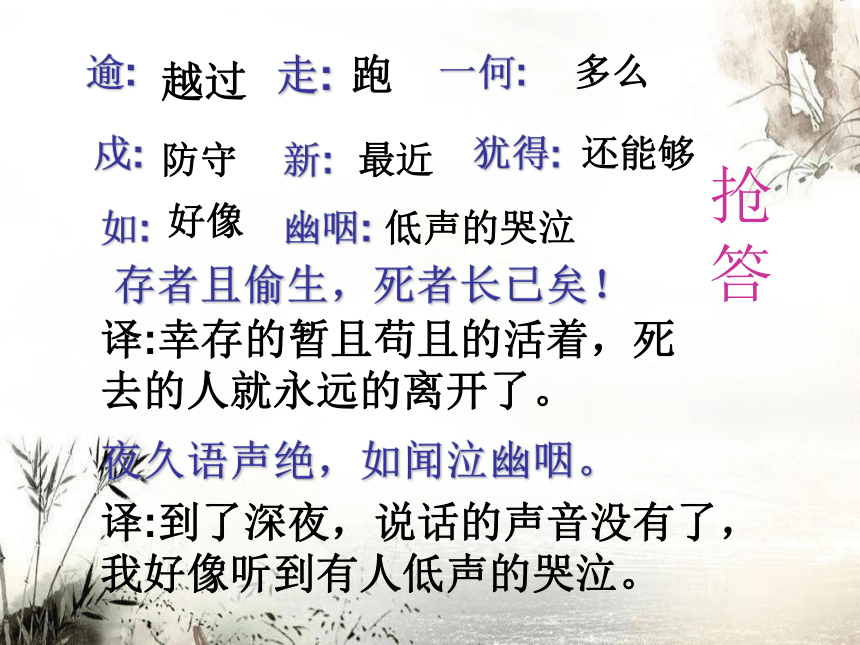

逾:

越过

走:

跑

一何:

多么

戍:

防守

新:

最近

犹得:

还能够

如:

好像

幽咽:

低声的哭泣

存者且偷生,死者长已矣!

译:幸存的暂且苟且的活着,死去的人就永远的离开了。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

译:到了深夜,说话的声音没有了,我好像听到有人低声的哭泣。

抢答

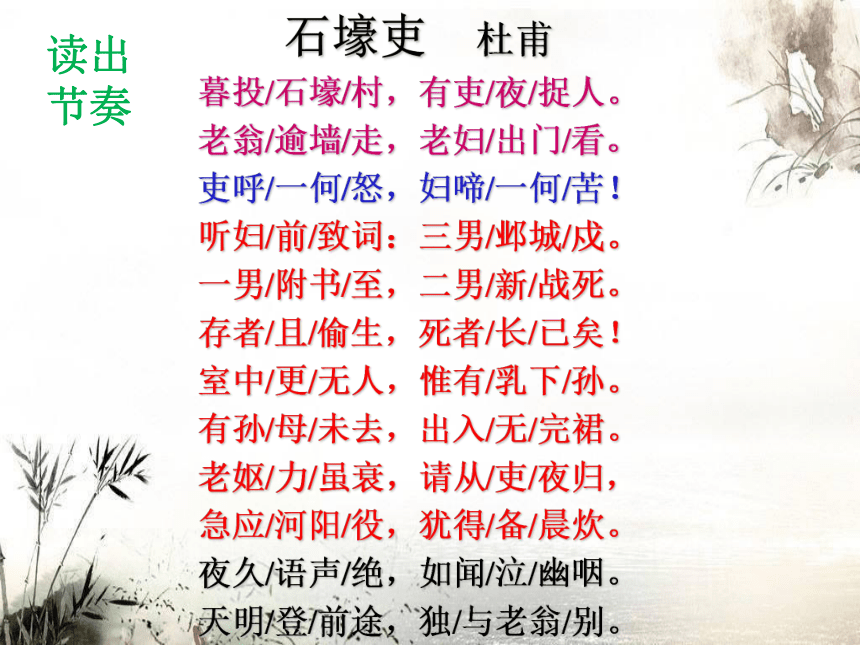

石壕吏 杜甫

暮投/石壕/村,有吏/夜/捉人。

老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。

吏呼/一何/怒,妇啼/一何/苦!

听妇/前/致词:三男/邺城/戍。

一男/附书/至,二男/新/战死。

存者/且/偷生,死者/长/已矣!

室中/更/无人,惟有/乳下/孙。

有孙/母/未去,出入/无/完裙。

老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,

急应/河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。

天明/登/前途,独/与老翁/别。

读出节奏

读懂内容

2、文中哪个字概括了老妇的遭遇。

1、本首诗讲了一件什么事?

(要求:一句话概括出时间、地点、人物、事件)

听妇之苦

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

读出情感

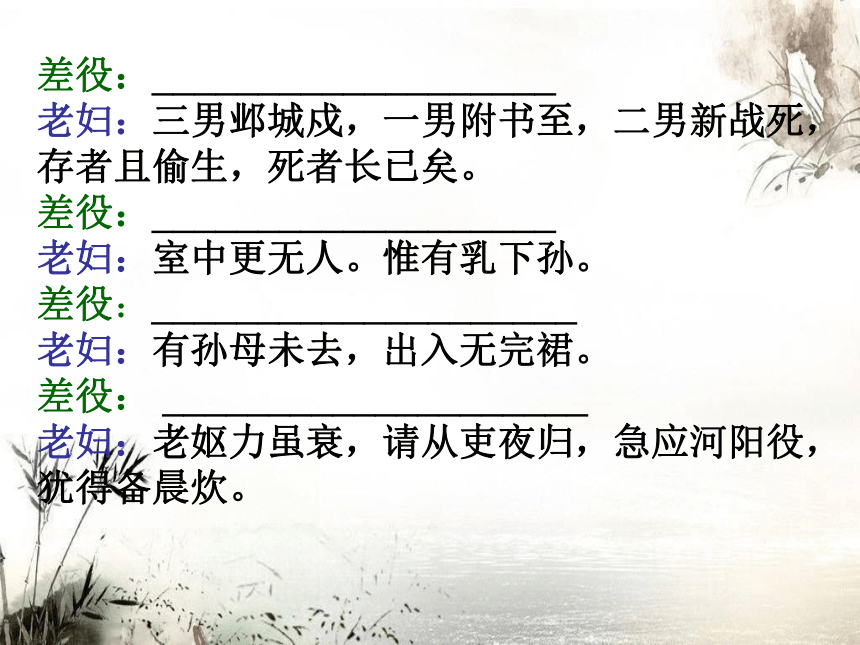

根据诗文内容想象差役与老妇对话的情景补充差役对话内容。

观吏之怒

差役:___________________

老妇:三男邺城戍,一男附书至,二男新战死, 存者且偷生,死者长已矣。

差役:___________________

老妇:室中更无人。惟有乳下孙。

差役:____________________

老妇:有孙母未去,出入无完裙。

差役: ____________________

老妇:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役, 犹得备晨炊。

“夜久语声绝,如闻泣幽咽”,究竟谁在哭?

按照下列句式展开合理想象:

黑夜中的哭声,那是 ( 谁)因为(怎样)的哭声。

如:黑夜中的哭声,那是乳孙因为惊魂未定、饥饿难耐的哭声.

品深夜之幽咽

察作者之情感

诗人为什么不站出来?是怯弱还是什么原因?

写作背景

公元755年“安史之乱”,唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看到战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的都是别家出征时的哭声。

师:自古征战悲,百姓多愁颜。

生:暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

师:家破人亡苦

生:三男邺城戍。 一男附书至,

二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

师:生活贫如洗。

生:有孙母未去,出入无完裙。

师:力衰急应役。

生: 老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役, 犹得备晨炊。

师: 忧心难入眠

生: 夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

齐: 抒写忧国情,

悲天悯人泪。

窗含西岭千秋雪,

会当凌绝顶,

城春草木深。---《春望》

门泊东吴万里船。--《绝句》

一览众山小。---《望岳》

国破山河在,

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

他的诗多 。

他的诗反映了当时的现实,故被誉为

他是 最伟大现实主义的诗人。

后人尊称他为

他生活在唐朝 的年代。

杜甫其人

唐代

由盛转衰

沉郁顿挫

“诗圣”。

“诗史”。

解题

“茅屋”,即杜甫于肃宗上元年(760),在朋友帮助下,在成都浣花溪 边盖起草堂。

为…所:被

歌:古诗体裁之一,通称“歌行体”。

因“茅屋为秋风所破”而“歌”,这是一首记事抒情诗。

“歌行体”

歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

怒号( ) 挂罥( ) 塘坳( )

俄顷( ) 布衾( ) 恶卧( )

丧乱( ) 广厦( ) 大庇( )

突兀( )

三重茅( ) 挂罥( )

háo

字

词

检

测

juàn

ào

qǐnɡ

qīn

è

sānɡ

shà

bì

wù

chónɡ

juàn

知晓大意

1、要求四人小组合作完成,翻译时将自己小组不懂得勾画出来。

2、师生共同质疑解难

品读探究

第一节赏析:

1、作者用哪个词语来描写秋风?

(怒号)

2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?

(“怒号”说明风之大,风之猛烈和无情。同时,它运用了拟人的手法。)

第二节赏析:

1、落在地上的茅草拾回来还是可以修理茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

(诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴啊。)

自称“老无力”的杜甫,此时实际年龄却只有49岁,堂堂一代诗圣,却落得如此境地,这是谁之过?

公元759年岁末,杜甫一家辗转流浪到了成都,在杜甫西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋(即成都杜甫草堂),暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。茅屋建造的并不坚固,两年后的一个秋天,一场大风把茅草给卷走了。杜甫一家只好在风雨淋漓中度过了一个难堪的不眠之夜。

背景链接:

2、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?

( 一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。)

1、群童为何抱茅?

(本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮。也许还有更深层的原因-----譬如:社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,到不如说是生社会的气,动乱的社会造成人民贫困、灾难。)

“雨脚如麻”:

“麻”说明

“冷似铁”:

“铁”说明

被子很旧

被子很冷、很硬

雨点密集

密密麻麻

杜甫生活困窘、痛苦

第三节运用了什么修辞手法?写出了什么?

比喻

第四节赏析:

1、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )

2、由此可见杜甫是一个怎样的人?

( 忧国忧民 )

杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你的理解。

诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

秋风破屋 心苦痛惜

群童抢茅无奈痛心

长夜沾湿忧思痛苦

现实

风

雨

白天

黑夜

屋外

屋内

自己

理想

广厦千万间

忧国忧民

寒士

关心民生忧国忧民

推己及人

小结

卖炭翁

白居易

学习目标

1、反复诵读诗歌,读准字音、读出

节奏,读出情感。

2、结合注释,理解重点字词的含义,

理解诗歌的内容。

白居易,字乐天,号香山居士,生于河南新郑,唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。有“诗魔”和“诗王”之称。与元稹并称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。

现存诗3000多首,有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《琵琶行》等。

《卖炭翁》属于乐府体,乐府体是在形式上类似乐府诗的汉族诗歌体裁。主要是指自两汉至南北朝由当时的乐府机关所采集或编制的用来入乐的诗歌。

乐府诗原是配合音乐的,后来许多文人作品,只是用乐府体写作,并不配乐。文学史上,乐府体诗主要包括汉代乐府诗和后世作家的仿作。

一读,读准字音

翩翩两骑( )口称敕( )

叱牛( ) 驱将( )

半匹( ) 系向牛头( )

jì

chì

chì

jì

jiāng

pǐ

本诗以七言句为主,主要遵循“四/三”或“二/二三”的节奏。

二读,感受节奏

卖炭翁,伐薪烧炭/南山中。

满面尘灰/烟火色,两鬓苍苍/十指黑。

卖炭得钱/何所营?身上衣裳/口中食。

可怜/身上/衣正单,心忧炭贱/愿天寒。

夜来城外/一尺雪,晓驾炭车/辗冰辙。

牛困人饥/日已高,市南门外/泥中歇。

翩翩两骑/来是谁?黄衣使者/白衫儿。

手把文书/口称敕,回车叱牛/牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将/惜不得。

半匹红纱/一丈绫,系向牛头/充炭直。

三读,疏通诗意

参考译文:

有位卖炭的老翁,整年在终南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,一副被烟熏火燎的颜色,两鬓灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱用来干什么?买衣裳和食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。一车的炭,一千多斤,太监和手下硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

文言现象

系向牛头充炭直( )

◆通假字

同“值”,价钱

◆特殊句式

倒装句:

(状语后置,正常语序应为“南山中伐薪烧炭”)

伐薪烧炭南山中

四读,读出情感

请同学们试着有感情地读这首诗,可以读全文,也可以读自己喜欢的句子。

小结

这节课我们通过反复的诵读,知晓了诗歌的大意,下节课我们将继续探究诗歌中的人物形象,更好地领会诗人想要表达的情感。

作业

熟读并背诵这首诗,给你的父母尽可能详细地讲述这个故事。

学习目标

1.品味诗中精彩的人物描写,分析卖

炭翁和宫使的形象。

2.理解诗人对底层劳动人民的同情,

对统治阶级罪恶的揭露与控诉,感受

诗人的忧国忧民的情怀。

整体感知

请同学们试着用一句话来概括诗的内容。【注意人物、时间、地点、事件(起因、经过、结果)等要素。】

示例:卖炭老人千辛万苦烧出来的一

车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱

夺走。

文本探究

请同学们仔细阅读诗歌,抓住关键的字词句,用自己的话概括“卖炭翁”和“宫使”的形象。

可以用以下句式来表达:

我从诗中的 (某字、词或句)读出了一个 的老翁/宫使

1. 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。(外貌)

2. 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。(心理)

3.夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。(动作)

4.牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。(动作)

5.宫使驱将惜不得(心理)

形象特点:

年事已高,劳动艰辛,生活贫困悲苦,毫无反抗意识、心理矛盾

卖炭翁

小结:

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。(外貌)

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。(动作)

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

形象特点:

趾高气扬、仗势欺人、蛮横无理

宫使

文章多处使用了对比,既有卖炭翁自身的对比,又有卖炭翁与宫使的对比,请从文章中找出这些句子,体会各自的作用。

1.“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁生活的悲苦无奈。

2.“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

3.“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

背景资料

本诗选自《白居易集》,这是白居易创作的组诗《新乐府》五十首中的第三十二首。诗人有自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。

“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

知人论“诗”

白居易曾与元稹共同倡导新乐府运动,他们主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到"补察时政"、"泄导人情"的作用,在诗歌创作理论上,他提出“文章合为时而著”“诗歌合为事而作”(文章应该为了反映时代而写,诗歌应该为了反映现实而作)的主张。

诗人对宫市十分的了解,诗人对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》。在这首诗中,无一字谴责,但我们在字里行间能深切的体会到诗人通过卖炭翁的遭遇,深刻揭露了“宫市”腐败的本质,对统治者掠夺人民的罪行给予有力的鞭挞,反映出了当时社会的黑暗和不平。概括了底层劳动人民的辛酸和悲苦,表达了作者对他们的同情。

素养提升

试比较《茅屋为秋风所破歌》与《卖炭翁》在情感上和写法上的异同,以及不同写法所产生的效果。

相同点:两首诗都表现了诗人对民生疾苦的关注。

不同点:

但《茅屋为秋风所破歌》侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀,而《卖炭翁》更多是对底层劳动人民悲惨遭遇的深切同情。

思想情感方面

相同点:两首诗都有较强的叙事性,也都有精彩的描写。

写法方面

不同点:

《茅屋为秋风所破歌》末尾有作者的内心独白,直接抒情,真挚、恳切,感人肺腑;而《卖炭翁》则只是记叙和描写,并没有观点和情感的直接表达。让故事在高潮中戛然而止,显得很含蓄,很有余味,令人深思和感愤。

小结

在这《卖炭翁》首诗中,我们看见了艰难谋生的卖炭老翁,看见了霸道横行的无耻“盗贼”,看见了底层劳动人民悲惨的生活,也看见的诗人对于人民对于国家的关怀。这首诗有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处,值得我们学习和品味。

一、《石壕吏》和《茅屋为秋风所破歌》均为杜甫在“安史之乱”中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀,但具体的写作手法有所不同。《石壕吏》只是“客观”地叙述,并无情感、态度的直接表露;《茅屋为秋风所破歌》则先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这两种写法的表达效果。

思考探究

(一)《石壕吏》“客观”叙述的表达效果。

1.诗的首尾叙事,中间用对话,巧妙地借老妇的口,诉说了一家的悲惨遭遇。处处呼应,环环紧扣,层次十分清楚。

2.诗人虚实交映,藏问于答,不写差吏的追问,而只写老妇的哭诉,从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

3.全诗句句叙事,无抒情语,亦无议论语;但作者却巧妙地通过叙事抒了情,发了议论,爱憎十分强烈,倾向性十分鲜明。寓褒贬于叙事,既节省了很多笔墨,又丝毫没有给读者概念化的感觉。

(二)《茅屋为秋风所破歌》的借助议论和抒情表达效果。

这是一首叙事诗,着重叙述自己的茅屋为秋风刮破的过程以及因此遭受到的风雨侵袭之苦。但他没有停留在抒写个人恩怨上,而是以己推人,表达了作者宽广的胸怀和崇高的思想境界。

作者运用议论和抒情,以己推人,心忧天下,使诗歌具有了广泛的社会意义,升华了主题。其中“安得……欢颜”一句既是作者的愿望,也是对不公平社会的控诉。

《卖炭翁》讲述了一个宦官及其爪牙强夺百姓财物的故事:卖炭老人含辛茹苦烧出来的一车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱夺走。

这揭露了当时宦官假借“宫市”之名强取豪夺民间财物的社会现实。

二、《卖炭翁》讲述了卖炭翁以伐薪烧炭艰难维持生计却横遭掠夺的悲惨故事,从中可以看出当时怎样的社会现实?诗人的态度又是怎样通过对人物、事件的描述表现出来的?

作者通过对卖炭老人肖像、心理、动作的描写,形象逼真的刻画了老人悲苦的形象,表现了老人烧炭的艰辛。表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

同样,通过对肖像、神态、动作的描写,形象逼真的刻画了宫使和他的爪牙趾高气扬、蛮横无理的强盗形象。

这首诗运用对比,揭露了宫市的黑暗,表达了对劳动人民的同情。

三、三首诗中都有不少精彩的描写,如《石壕吏》中对老妇“致词”的描写,《茅屋为秋风所破歌》中对恶劣天气和生活环境的描写,《卖炭翁》中对卖炭老人肖像、心理、动作的描写。试结合具体诗句做简要分析。

1.听妇前致词,三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归。

诗人巧妙地借老妇的口,诉说了她一家的悲惨遭遇。从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

2.八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

以拟人化的手法,写出秋风声势之盛,狂风威力之大。这些描写,动态十足,惊心动魄。

3.俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

写风定云起、天色昏暗的情景,给人以压抑之感;不言大雨,而大雨迫至。

4.布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

写被子破烂冰冷、屋漏湿冷,透出一个“寒”字,令人悲悯;又以“娇儿恶卧”映衬其间,更觉苦寒不堪。

5.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

肖像描写,把卖炭老人灰尘满面、十指熏黑的形象刻画得极为生动传神。两鬓花白与“十指黑”的对比,表现出年高与劳苦,让人为之心酸。

6.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

心理描写,身上衣单与“愿天寒”形成不合情理的鲜明对比,“心忧炭贱”又使之完全可以理解,读之催人泪下。7.晓驾炭车辗冰辙。

动作描写,写出卖炭老人早起驾车、踏雪辗冰的艰辛,画面感颇强,读之如在目前。

描就是描绘,写就是摹写。描写就是作者对人物、事件和环境所作的具体描绘和刻画。

描写方法是用生动形象的语言把人物、事件、景物具体描绘出来的一种手法,给读者以身临其境的感觉。

精彩的描写

命题点

一、描写的概念

按内容来分,描写有人物描写和环境描写两种。人物描写的方法主要有六种,即肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写、概括描写。

环境描写有自然环境描写、社会环境描写。

二、描写的种类

(1)自然环境描写

是对人物活动的地点、季节、气候、时间,以及场景的描写。它有烘托人物心情、渲染当时的气氛、推动故事情节发展、点明和突出中心的作用。

(2)社会环境描写

一般指对社会背景、时代气氛、地域风貌的描写。写出当时社会的不同背景,为下文人物性格描写设下铺垫。

?按叙述分可以将描写分为正面描写、侧面描写。

1.正面描写(直接描写),是对人或环境的直接描述。

2.侧面描写(间接描写),通过对其他人或环境的描写,从侧面烘托所写人物、所写之景从而收到“烘云托月”的效果。

1.分析文章(段落)的描写方法。

2.文章(段落)运用了 描写,来表达作者的情感。

3.作者通过描写 来表达情感的,请并简要分析。

三、考查形式

答题模式:

文章运用了 ?? 描写,生动形象地写出了作者的 ,寄寓了作者______ 的情感。

(中考真题)阅读下面的宋词,完成下列小题。

苏幕遮·怀旧

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

上片运用 描写,描绘了一幅 图画。

真题演练

词作上片写景,景物描写。“碧云天”一句,从大处落笔,浓墨重彩,描绘了一幅天空湛蓝、黄叶满地的秋景图。

【参考答案】

四、背诵这三首诗。

反复诵读→理解内容→背诵品味

积累拓展

积累拓展

改写指导:

1.注意诗与故事不同的文体特点,在将诗歌“散文化”的同时,注意保留一些原诗的神韵,如精彩的描写、真切的抒情等。

2.抓住原诗的主要叙事线索,展开合理想象,适当补充一些情节。?

五、任选一首诗,发挥想象,增加一些细节,改写成一则小故事。

如何将诗歌改写成小故事

一、读懂原诗

只有读懂了诗歌,才能领略诗歌所叙述的故事与思想内容。

二、试讲故事

读熟诗歌之后,根据自己对诗歌的理解,酝酿故事打腹稿,把你编的故事讲给别人听。

方法拓展

三、突出三点

1.渲染美点。美在整体构思的巧妙上。采用什么样的方式和方法讲述你的故事,怎样开头,怎样过渡,怎样结尾,哪个地方最精彩……

2.雕琢亮点。抓细节,细节就是亮点。只有细节描写,才能让故事生动感人。

3.创新看点。通过合理的想象,创造出一些新的内容来完善故事情节,丰满人物形象。

阅读古诗,完成下列题目。

春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

烽火连三月,家书抵万金。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

请展开想象,把本诗改写成一篇记叙文。

真题演练

【参考答案】

山河依旧,寸土未改,本是春天,但是长安却满目荒凉,杂草丛生。战乱带走了安乐,带走了闹市,带走了昔日的繁华。唯一留下的,不过是满目苍荑,遍地尘叶。冷风过境,卷起漫天尘土飞扬,眼前一片迷茫,不觉泪涌,是风沙进了眼罢,是伤感至深也罢。清晨,鸟鸣花艳,本是好景,无奈心中苦楚,使得落泪惊心。

时过三月,战乱不断,心念家人,思乡心切。心中和火燎一般,却也无法。盼望着家人的音讯,即使珍宝也不能比。

亡国之痛痛断肠,离乡之愁愁白头。尽数青丝无几缕,竟连银发也稀疏。头发日渐脱落,快到不能插簪的地步了。

春天已至,可是真正的春天还未到。奈何,奈何,世事不回头;哀哉,哀哉,离乡又亡国;望断,望断,春天早日来。

杜甫

部编版八年级下册第六单元

(1)民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲.

(2)草堂留后世;诗圣著千秋.

品对联猜人物

学习目标

1、了解杜甫及写作背景,通过反复诵读,提高诗歌朗读水平。(重点)

2、在朗读中理解课文,掌握学习古诗的方法提高阅读古诗文的能力。(重点)

3、理解杜甫矛盾心理,揭露官吏的横暴,同情人民的苦难,忧国忧民的情怀。(难点)

杜甫,字 ,

代诗人,他的诗作总体上反映了唐王朝有盛而衰的变化过程,号称 “ ”,他本人也被后世尊称为 “ ”。

因一度在长安城南少陵附近居住,曾自称“ ”,世称“ ” ,又因一度挂着检校工部员外郎的官衔,后人也称之为“ ”,著有《 》

子美

唐

诗史

诗圣

少陵野老

杜少陵

杜工部

杜工部集

“三吏”

《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》。

“三别”

《新婚别》《垂老别》《无家别》。

逾

(yú)

邺

( yè)

戍

(shù)

惟

(wéi)

妪

(yù)

咽

(yè )

检测预习:

逾:

越过

走:

跑

一何:

多么

戍:

防守

新:

最近

犹得:

还能够

如:

好像

幽咽:

低声的哭泣

存者且偷生,死者长已矣!

译:幸存的暂且苟且的活着,死去的人就永远的离开了。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

译:到了深夜,说话的声音没有了,我好像听到有人低声的哭泣。

抢答

石壕吏 杜甫

暮投/石壕/村,有吏/夜/捉人。

老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。

吏呼/一何/怒,妇啼/一何/苦!

听妇/前/致词:三男/邺城/戍。

一男/附书/至,二男/新/战死。

存者/且/偷生,死者/长/已矣!

室中/更/无人,惟有/乳下/孙。

有孙/母/未去,出入/无/完裙。

老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,

急应/河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。

天明/登/前途,独/与老翁/别。

读出节奏

读懂内容

2、文中哪个字概括了老妇的遭遇。

1、本首诗讲了一件什么事?

(要求:一句话概括出时间、地点、人物、事件)

听妇之苦

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

读出情感

根据诗文内容想象差役与老妇对话的情景补充差役对话内容。

观吏之怒

差役:___________________

老妇:三男邺城戍,一男附书至,二男新战死, 存者且偷生,死者长已矣。

差役:___________________

老妇:室中更无人。惟有乳下孙。

差役:____________________

老妇:有孙母未去,出入无完裙。

差役: ____________________

老妇:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役, 犹得备晨炊。

“夜久语声绝,如闻泣幽咽”,究竟谁在哭?

按照下列句式展开合理想象:

黑夜中的哭声,那是 ( 谁)因为(怎样)的哭声。

如:黑夜中的哭声,那是乳孙因为惊魂未定、饥饿难耐的哭声.

品深夜之幽咽

察作者之情感

诗人为什么不站出来?是怯弱还是什么原因?

写作背景

公元755年“安史之乱”,唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看到战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的都是别家出征时的哭声。

师:自古征战悲,百姓多愁颜。

生:暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

师:家破人亡苦

生:三男邺城戍。 一男附书至,

二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

师:生活贫如洗。

生:有孙母未去,出入无完裙。

师:力衰急应役。

生: 老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役, 犹得备晨炊。

师: 忧心难入眠

生: 夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

齐: 抒写忧国情,

悲天悯人泪。

窗含西岭千秋雪,

会当凌绝顶,

城春草木深。---《春望》

门泊东吴万里船。--《绝句》

一览众山小。---《望岳》

国破山河在,

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

他的诗多 。

他的诗反映了当时的现实,故被誉为

他是 最伟大现实主义的诗人。

后人尊称他为

他生活在唐朝 的年代。

杜甫其人

唐代

由盛转衰

沉郁顿挫

“诗圣”。

“诗史”。

解题

“茅屋”,即杜甫于肃宗上元年(760),在朋友帮助下,在成都浣花溪 边盖起草堂。

为…所:被

歌:古诗体裁之一,通称“歌行体”。

因“茅屋为秋风所破”而“歌”,这是一首记事抒情诗。

“歌行体”

歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

怒号( ) 挂罥( ) 塘坳( )

俄顷( ) 布衾( ) 恶卧( )

丧乱( ) 广厦( ) 大庇( )

突兀( )

三重茅( ) 挂罥( )

háo

字

词

检

测

juàn

ào

qǐnɡ

qīn

è

sānɡ

shà

bì

wù

chónɡ

juàn

知晓大意

1、要求四人小组合作完成,翻译时将自己小组不懂得勾画出来。

2、师生共同质疑解难

品读探究

第一节赏析:

1、作者用哪个词语来描写秋风?

(怒号)

2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?

(“怒号”说明风之大,风之猛烈和无情。同时,它运用了拟人的手法。)

第二节赏析:

1、落在地上的茅草拾回来还是可以修理茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

(诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力憔悴啊。)

自称“老无力”的杜甫,此时实际年龄却只有49岁,堂堂一代诗圣,却落得如此境地,这是谁之过?

公元759年岁末,杜甫一家辗转流浪到了成都,在杜甫西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋(即成都杜甫草堂),暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。茅屋建造的并不坚固,两年后的一个秋天,一场大风把茅草给卷走了。杜甫一家只好在风雨淋漓中度过了一个难堪的不眠之夜。

背景链接:

2、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?

( 一叹自己命苦,茅屋被风吹破。接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。)

1、群童为何抱茅?

(本身也是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,也许是调皮。也许还有更深层的原因-----譬如:社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,到不如说是生社会的气,动乱的社会造成人民贫困、灾难。)

“雨脚如麻”:

“麻”说明

“冷似铁”:

“铁”说明

被子很旧

被子很冷、很硬

雨点密集

密密麻麻

杜甫生活困窘、痛苦

第三节运用了什么修辞手法?写出了什么?

比喻

第四节赏析:

1、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?

( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )

2、由此可见杜甫是一个怎样的人?

( 忧国忧民 )

杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你的理解。

诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

秋风破屋 心苦痛惜

群童抢茅无奈痛心

长夜沾湿忧思痛苦

现实

风

雨

白天

黑夜

屋外

屋内

自己

理想

广厦千万间

忧国忧民

寒士

关心民生忧国忧民

推己及人

小结

卖炭翁

白居易

学习目标

1、反复诵读诗歌,读准字音、读出

节奏,读出情感。

2、结合注释,理解重点字词的含义,

理解诗歌的内容。

白居易,字乐天,号香山居士,生于河南新郑,唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。有“诗魔”和“诗王”之称。与元稹并称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。

现存诗3000多首,有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《琵琶行》等。

《卖炭翁》属于乐府体,乐府体是在形式上类似乐府诗的汉族诗歌体裁。主要是指自两汉至南北朝由当时的乐府机关所采集或编制的用来入乐的诗歌。

乐府诗原是配合音乐的,后来许多文人作品,只是用乐府体写作,并不配乐。文学史上,乐府体诗主要包括汉代乐府诗和后世作家的仿作。

一读,读准字音

翩翩两骑( )口称敕( )

叱牛( ) 驱将( )

半匹( ) 系向牛头( )

jì

chì

chì

jì

jiāng

pǐ

本诗以七言句为主,主要遵循“四/三”或“二/二三”的节奏。

二读,感受节奏

卖炭翁,伐薪烧炭/南山中。

满面尘灰/烟火色,两鬓苍苍/十指黑。

卖炭得钱/何所营?身上衣裳/口中食。

可怜/身上/衣正单,心忧炭贱/愿天寒。

夜来城外/一尺雪,晓驾炭车/辗冰辙。

牛困人饥/日已高,市南门外/泥中歇。

翩翩两骑/来是谁?黄衣使者/白衫儿。

手把文书/口称敕,回车叱牛/牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将/惜不得。

半匹红纱/一丈绫,系向牛头/充炭直。

三读,疏通诗意

参考译文:

有位卖炭的老翁,整年在终南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,一副被烟熏火燎的颜色,两鬓灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱用来干什么?买衣裳和食物。可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。一车的炭,一千多斤,太监和手下硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

文言现象

系向牛头充炭直( )

◆通假字

同“值”,价钱

◆特殊句式

倒装句:

(状语后置,正常语序应为“南山中伐薪烧炭”)

伐薪烧炭南山中

四读,读出情感

请同学们试着有感情地读这首诗,可以读全文,也可以读自己喜欢的句子。

小结

这节课我们通过反复的诵读,知晓了诗歌的大意,下节课我们将继续探究诗歌中的人物形象,更好地领会诗人想要表达的情感。

作业

熟读并背诵这首诗,给你的父母尽可能详细地讲述这个故事。

学习目标

1.品味诗中精彩的人物描写,分析卖

炭翁和宫使的形象。

2.理解诗人对底层劳动人民的同情,

对统治阶级罪恶的揭露与控诉,感受

诗人的忧国忧民的情怀。

整体感知

请同学们试着用一句话来概括诗的内容。【注意人物、时间、地点、事件(起因、经过、结果)等要素。】

示例:卖炭老人千辛万苦烧出来的一

车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱

夺走。

文本探究

请同学们仔细阅读诗歌,抓住关键的字词句,用自己的话概括“卖炭翁”和“宫使”的形象。

可以用以下句式来表达:

我从诗中的 (某字、词或句)读出了一个 的老翁/宫使

1. 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。(外貌)

2. 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。(心理)

3.夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。(动作)

4.牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。(动作)

5.宫使驱将惜不得(心理)

形象特点:

年事已高,劳动艰辛,生活贫困悲苦,毫无反抗意识、心理矛盾

卖炭翁

小结:

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。(外貌)

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。(动作)

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

形象特点:

趾高气扬、仗势欺人、蛮横无理

宫使

文章多处使用了对比,既有卖炭翁自身的对比,又有卖炭翁与宫使的对比,请从文章中找出这些句子,体会各自的作用。

1.“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁生活的悲苦无奈。

2.“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

3.“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

背景资料

本诗选自《白居易集》,这是白居易创作的组诗《新乐府》五十首中的第三十二首。诗人有自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。

“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

知人论“诗”

白居易曾与元稹共同倡导新乐府运动,他们主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到"补察时政"、"泄导人情"的作用,在诗歌创作理论上,他提出“文章合为时而著”“诗歌合为事而作”(文章应该为了反映时代而写,诗歌应该为了反映现实而作)的主张。

诗人对宫市十分的了解,诗人对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》。在这首诗中,无一字谴责,但我们在字里行间能深切的体会到诗人通过卖炭翁的遭遇,深刻揭露了“宫市”腐败的本质,对统治者掠夺人民的罪行给予有力的鞭挞,反映出了当时社会的黑暗和不平。概括了底层劳动人民的辛酸和悲苦,表达了作者对他们的同情。

素养提升

试比较《茅屋为秋风所破歌》与《卖炭翁》在情感上和写法上的异同,以及不同写法所产生的效果。

相同点:两首诗都表现了诗人对民生疾苦的关注。

不同点:

但《茅屋为秋风所破歌》侧重于表达自己渴望广济苍生的博大胸怀,而《卖炭翁》更多是对底层劳动人民悲惨遭遇的深切同情。

思想情感方面

相同点:两首诗都有较强的叙事性,也都有精彩的描写。

写法方面

不同点:

《茅屋为秋风所破歌》末尾有作者的内心独白,直接抒情,真挚、恳切,感人肺腑;而《卖炭翁》则只是记叙和描写,并没有观点和情感的直接表达。让故事在高潮中戛然而止,显得很含蓄,很有余味,令人深思和感愤。

小结

在这《卖炭翁》首诗中,我们看见了艰难谋生的卖炭老翁,看见了霸道横行的无耻“盗贼”,看见了底层劳动人民悲惨的生活,也看见的诗人对于人民对于国家的关怀。这首诗有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处,值得我们学习和品味。

一、《石壕吏》和《茅屋为秋风所破歌》均为杜甫在“安史之乱”中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀,但具体的写作手法有所不同。《石壕吏》只是“客观”地叙述,并无情感、态度的直接表露;《茅屋为秋风所破歌》则先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这两种写法的表达效果。

思考探究

(一)《石壕吏》“客观”叙述的表达效果。

1.诗的首尾叙事,中间用对话,巧妙地借老妇的口,诉说了一家的悲惨遭遇。处处呼应,环环紧扣,层次十分清楚。

2.诗人虚实交映,藏问于答,不写差吏的追问,而只写老妇的哭诉,从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

3.全诗句句叙事,无抒情语,亦无议论语;但作者却巧妙地通过叙事抒了情,发了议论,爱憎十分强烈,倾向性十分鲜明。寓褒贬于叙事,既节省了很多笔墨,又丝毫没有给读者概念化的感觉。

(二)《茅屋为秋风所破歌》的借助议论和抒情表达效果。

这是一首叙事诗,着重叙述自己的茅屋为秋风刮破的过程以及因此遭受到的风雨侵袭之苦。但他没有停留在抒写个人恩怨上,而是以己推人,表达了作者宽广的胸怀和崇高的思想境界。

作者运用议论和抒情,以己推人,心忧天下,使诗歌具有了广泛的社会意义,升华了主题。其中“安得……欢颜”一句既是作者的愿望,也是对不公平社会的控诉。

《卖炭翁》讲述了一个宦官及其爪牙强夺百姓财物的故事:卖炭老人含辛茹苦烧出来的一车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱夺走。

这揭露了当时宦官假借“宫市”之名强取豪夺民间财物的社会现实。

二、《卖炭翁》讲述了卖炭翁以伐薪烧炭艰难维持生计却横遭掠夺的悲惨故事,从中可以看出当时怎样的社会现实?诗人的态度又是怎样通过对人物、事件的描述表现出来的?

作者通过对卖炭老人肖像、心理、动作的描写,形象逼真的刻画了老人悲苦的形象,表现了老人烧炭的艰辛。表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

同样,通过对肖像、神态、动作的描写,形象逼真的刻画了宫使和他的爪牙趾高气扬、蛮横无理的强盗形象。

这首诗运用对比,揭露了宫市的黑暗,表达了对劳动人民的同情。

三、三首诗中都有不少精彩的描写,如《石壕吏》中对老妇“致词”的描写,《茅屋为秋风所破歌》中对恶劣天气和生活环境的描写,《卖炭翁》中对卖炭老人肖像、心理、动作的描写。试结合具体诗句做简要分析。

1.听妇前致词,三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归。

诗人巧妙地借老妇的口,诉说了她一家的悲惨遭遇。从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

2.八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

以拟人化的手法,写出秋风声势之盛,狂风威力之大。这些描写,动态十足,惊心动魄。

3.俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

写风定云起、天色昏暗的情景,给人以压抑之感;不言大雨,而大雨迫至。

4.布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

写被子破烂冰冷、屋漏湿冷,透出一个“寒”字,令人悲悯;又以“娇儿恶卧”映衬其间,更觉苦寒不堪。

5.满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

肖像描写,把卖炭老人灰尘满面、十指熏黑的形象刻画得极为生动传神。两鬓花白与“十指黑”的对比,表现出年高与劳苦,让人为之心酸。

6.可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

心理描写,身上衣单与“愿天寒”形成不合情理的鲜明对比,“心忧炭贱”又使之完全可以理解,读之催人泪下。7.晓驾炭车辗冰辙。

动作描写,写出卖炭老人早起驾车、踏雪辗冰的艰辛,画面感颇强,读之如在目前。

描就是描绘,写就是摹写。描写就是作者对人物、事件和环境所作的具体描绘和刻画。

描写方法是用生动形象的语言把人物、事件、景物具体描绘出来的一种手法,给读者以身临其境的感觉。

精彩的描写

命题点

一、描写的概念

按内容来分,描写有人物描写和环境描写两种。人物描写的方法主要有六种,即肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写、概括描写。

环境描写有自然环境描写、社会环境描写。

二、描写的种类

(1)自然环境描写

是对人物活动的地点、季节、气候、时间,以及场景的描写。它有烘托人物心情、渲染当时的气氛、推动故事情节发展、点明和突出中心的作用。

(2)社会环境描写

一般指对社会背景、时代气氛、地域风貌的描写。写出当时社会的不同背景,为下文人物性格描写设下铺垫。

?按叙述分可以将描写分为正面描写、侧面描写。

1.正面描写(直接描写),是对人或环境的直接描述。

2.侧面描写(间接描写),通过对其他人或环境的描写,从侧面烘托所写人物、所写之景从而收到“烘云托月”的效果。

1.分析文章(段落)的描写方法。

2.文章(段落)运用了 描写,来表达作者的情感。

3.作者通过描写 来表达情感的,请并简要分析。

三、考查形式

答题模式:

文章运用了 ?? 描写,生动形象地写出了作者的 ,寄寓了作者______ 的情感。

(中考真题)阅读下面的宋词,完成下列小题。

苏幕遮·怀旧

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

上片运用 描写,描绘了一幅 图画。

真题演练

词作上片写景,景物描写。“碧云天”一句,从大处落笔,浓墨重彩,描绘了一幅天空湛蓝、黄叶满地的秋景图。

【参考答案】

四、背诵这三首诗。

反复诵读→理解内容→背诵品味

积累拓展

积累拓展

改写指导:

1.注意诗与故事不同的文体特点,在将诗歌“散文化”的同时,注意保留一些原诗的神韵,如精彩的描写、真切的抒情等。

2.抓住原诗的主要叙事线索,展开合理想象,适当补充一些情节。?

五、任选一首诗,发挥想象,增加一些细节,改写成一则小故事。

如何将诗歌改写成小故事

一、读懂原诗

只有读懂了诗歌,才能领略诗歌所叙述的故事与思想内容。

二、试讲故事

读熟诗歌之后,根据自己对诗歌的理解,酝酿故事打腹稿,把你编的故事讲给别人听。

方法拓展

三、突出三点

1.渲染美点。美在整体构思的巧妙上。采用什么样的方式和方法讲述你的故事,怎样开头,怎样过渡,怎样结尾,哪个地方最精彩……

2.雕琢亮点。抓细节,细节就是亮点。只有细节描写,才能让故事生动感人。

3.创新看点。通过合理的想象,创造出一些新的内容来完善故事情节,丰满人物形象。

阅读古诗,完成下列题目。

春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

烽火连三月,家书抵万金。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

请展开想象,把本诗改写成一篇记叙文。

真题演练

【参考答案】

山河依旧,寸土未改,本是春天,但是长安却满目荒凉,杂草丛生。战乱带走了安乐,带走了闹市,带走了昔日的繁华。唯一留下的,不过是满目苍荑,遍地尘叶。冷风过境,卷起漫天尘土飞扬,眼前一片迷茫,不觉泪涌,是风沙进了眼罢,是伤感至深也罢。清晨,鸟鸣花艳,本是好景,无奈心中苦楚,使得落泪惊心。

时过三月,战乱不断,心念家人,思乡心切。心中和火燎一般,却也无法。盼望着家人的音讯,即使珍宝也不能比。

亡国之痛痛断肠,离乡之愁愁白头。尽数青丝无几缕,竟连银发也稀疏。头发日渐脱落,快到不能插簪的地步了。

春天已至,可是真正的春天还未到。奈何,奈何,世事不回头;哀哉,哀哉,离乡又亡国;望断,望断,春天早日来。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读