2020—2021学年人教版高中语文选修《中国文化经典研读》 7《朱子语类》三则 (课件72张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国文化经典研读》 7《朱子语类》三则 (课件72张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

朱 熹

(1130—1200)

《朱子语类》三则

教学目标

??? 1、初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。

??? 2、讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法等方面的基本思想。

教学重点

??? 了解朱熹关于理欲问题的思想。

第一课时

认识作者

朱熹,字元晦,号晦庵,南宋著名理学家,教育家,文学家,宋代理学思想的集大成者。他继承了北宋程颢、程颐的理学,又独立发挥、完善,后人称为程朱理学。如果把孔孟看做前儒家的代表人物,那么朱熹就是后儒学的代表人物。

宋明理学是我国传统哲学发展的最高形态,是宋明直至清前期主要的哲学思潮,影响中国社会长达九百年之久。它强化了“三纲五常”,对后期封建社会的变革,起了一定的阻碍作用。

思想家

儒学大师朱熹

朱熹认真执教

教育家

朱熹在庐山建立“白鹿洞书院”,进行讲学。与当时的岳麓书院、应天府书院、嵩阳书院并为“四大书院”,并誉为我国四大书院之首。

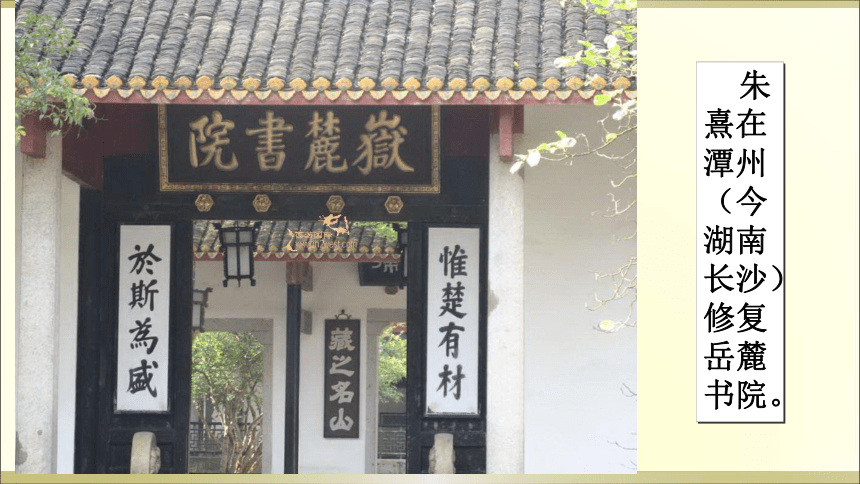

朱熹在潭州(今湖南长沙)修复岳麓书院。

朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。被誉为继孔子后最博学的儒家代表人物。

朱熹受教于父,聪明过人。四岁时其父指天说:“这是天。”朱熹则问:“天上有何物?”其父大惊。他勤于思考,学习长进,八岁便能读懂《孝经》,在书上题字自勉曰:“苦不如此,便不成人。”朱熹十岁时父亲去世。当时的道学家一部分排佛,一部分醉心学佛,朱熹既热衷于道学,同时于佛学也有浓厚兴趣。十八岁的朱熹参加乡贡,据说就是以佛学禅宗的学说被录取的。

朱熹的一生,大都是在著述与讲学中度过的。儒家经典《易》《诗》《书》《礼》《春秋》,朱熹都有注释和研究。另外,在历史、文学甚至道教典籍方面,朱熹也有广泛的学术兴趣。在朱熹的所有著述当中,影响最为深远的是《四书章句集注》。朱熹将《大学》《中庸》与《论语》和《孟子》并列,并用毕生精力为之注释,据说直至去世前还在修改。朱熹在《四书集注》当中,不重训诂,重在义理,以精炼的文字,阐述了他的理学思想,把《四书》纳入了程朱理学的轨道,如他的门徒李性传所说,这是一部“覃思最久,训释最精,明道传世”之作。此外,朱熹还留有《文集》一百余卷,其中保存了他的一些学术论著、讲义、政治文件、序跋、书信以及诗词等。朱熹的门人九十多人记录了他讲学时的一些问答,后人分类整理,编为《朱子语类》一百四十卷。这些资料也是研究朱熹思想的重要依据。

《朱子语类》是朱熹与弟子问答的语录汇编,其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点变得极为平易而实用。

课文分析

自测

1.给下列加点字注音:

愦( )愦?? 着( )意?

埽( )除? 芜( )秽( )

如履薄( )冰 恁( )地?

剖( )判? 札( )定脚??

不肖( )? 战战兢( )兢

自测

1.给下列加点字注音:

愦kuì愦?? 着zhuó意? 埽sǎo除?

芜wú秽huì?

如履薄bó冰 恁nèn地? 剖pōu判?

札zhá定脚??不肖xiào?

战战兢jīng兢

第一则

读书须读到不忍舍处,读书应该读到手不释卷之时,方是见得真味真意。才能领略到书中真意。若读之书数shù几次过,如果只是粗读几遍,略晓大略通晓其义即就厌通“餍”,满足之书,大概了解书中大义就感到满足,欲别求书看,然后就另外找书来看,则是于表对象此一卷书犹未得趣明白其中旨趣也。那么,就是连看过的这一卷书,其实也没有真正明白其中含义。盖人心之灵,大概人的心灵天理所在,由天理决定,用之则愈明。 勤用心就会更明白事理。

只提醒精神,只要让头脑清醒,终日着意,整日用心,看得多少文字!那么,会看多少书,穷理解得领会多少义理。探究领会了多少道理。徒仅仅为只是懒倦,如果只是懒惰,则精神自是从此愦愦kuì昏乱不清醒,那么精神就会混乱不清,只恁nèn这样;那样昏塞不通,只是那样昏昏沉沉,不通道理,可惜!太可惜了。

第一则重点字词:

真味:

真意

数过:

厌:

得趣:

几遍

满足

领略其中旨趣

着意:

用心

穷:

理解

徒:

仅仅

自是:

从此

愦愦:

(kuì):昏乱不清醒

疏通字词:

内容理解

第一则

这一则中,朱子讲读书方法。

(1)此卷主要讲了一种什么样的读书方法?请结合具体的句子予以简要分析。

熟读、精思、不贪多

(只有通过熟读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出读书中的不好习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

在《朱子语类》当中记载有“读书法”两卷,朱子门人还将老师的读书法作了归纳,称为“朱子读书法”,共有六条:循序渐进,熟读精思,虚心涵泳,切己体察,著紧用力,居敬持志。课文所选的这一则语录,中心思想就是熟读精思

所谓得“真味”,即对书中的义理有深刻的体会。朱熹所讲的读书方法,并不仅仅是一种读书的方法,而与他的哲学思想有密切的关系,他主张通过读书来“穷理”,来体认天理 ,即人伦、圣言、世故等儒家所讲的仁义礼智等道德规范,最终达到道德品质的完善,提高精神境界。

读书的方法:

主张精读,熟读精思。

读书的目的:

领会真味,理解义理。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学而不思则罔,思而不学则怠。

理是儒家的最高的道德规范,穷天理是提高精神境界。

(2)在你的印象中,还有哪些名言警句是谈论此类读书方法的?

朱熹名言

读书无疑者,须教有疑;有疑者,

却要无疑,到这里方是长进。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

少年易学老难成, 一寸光阴不可轻。

读书之法,在循序而渐

进,熟读而精思。

贤者读书观

说陶渊明“不求甚解”,典出“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食。”(《五柳先生传》)。

说诸葛亮“观其大略”,典出“亮在荆州,以建安初与颍川石广元、徐元直、汝南孟公威等俱游学。三人务于精熟,而亮独观其大略。”(《三国志·诸葛亮传》)

说朱熹“熟读精思”,典出“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔”。(《朱子读书法》张洪)

?

读书三境界

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

—— 王国维《人间词话》

第二课时

——了解天理人欲

常识介绍

宋明理学

理学又称道学。是宋明至清朝前期主要的哲学思想,是中国传统哲学发展的最高形态。

代表人物:“双程”,朱熹,陆九渊,王阳明等。

理学分派

——鹅湖盛会

淳熙三年(1176年),朱熹与当时著名学者陆九渊相会于江西上饶鹅湖寺,交流思想。但陆属主观唯心论,他认为人们心中先天存在着真、善、美,主张“发明本心”,即要求人们自己在心中去发现真、善、美,达到自我完善。这与朱的客观唯心说的主张不同。因此,二人辩论争持,不欢而散。这就是中国思想史上有名的“鹅湖会”。从此有了“陆王心学”与“程朱理学” 两大派别。

程朱理学发展概况——朱熹集大成

在宋明理学九百多年的发展过程中,主要有程朱理学和陆王心学两个主要的派别,其中朱熹是最为关键的人物。

??? 朱熹继承并进一步发展了北宋时期兴起的理学思想,为理学思想体系初步确立了范围及基础。理学发展到朱熹这里,才确立了独特的学术规模与体系,并影响了此后学术思想的发展达九百年之久。明清两代一般士人所读的书籍,如《五经大全》《四书大全》《性理大全》等,都与朱熹的思想有关。

问(弟子)问道: :“寻常一般情况遇事时,“一般遇到事情的时候,也知此为天理,彼为人欲。也知道这是天理,那是人欲。及到做时,等到做事情时,乃为人欲引去,却又被人欲所引诱,事已完毕却悔,事后却后悔莫及,如何?” 怎么办呢?”

第二则

第二则

此部分讨论天理与人欲的问题。

“天理、人欲”

“天理”“人欲”是其理学思想中一个重要的哲学命题。朱子认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题。

孔子的“克己复礼”,到孟子的“舍生取义”,到宋明理学的“天理人欲”乃至“存天理,灭人欲”的主张,都真实地反映了儒家在处理这种关系的态度与主张。

曰朱子回答说:“ “此便是无克己工夫这便是缺乏‘克己’的功夫。这样处,对待这种情况,极要与他埽 [sǎo]古同“扫”,打扫除打叠,洒扫收拾,喻把问题梳理清楚方得。才能够(做到) 。特别需要给他把问题梳理清楚才可以。如一条大路,就好像前面有一条大道,又有一条小路。又有一条小道。明知合应该行大路,心里明知应该要走大道,

第二则

然小路面前有个物引著,却被小道上的东西吸引着,自家自己不知不觉行从顺着小路去;自己不知不觉地顺着小道上走去了;及至前面荆棘芜秽wú huì杂草丛生,等到前面遇到荆棘杂草,又却生悔。却又心生后悔。此便是天理人欲交战之机。这便是天理与人欲斗争的关键所在。须是遇事之时,所以,必须在遇到具体问题的时候,便与克下,就要克制自己。不得苟且随便,马虎,敷衍了事。放过。不可以随便放过。此须明理以先之(指遇事),这就要先明白事理,勇猛以行之。接着勇敢地去做。

第二则

思考理解文意1:

大路、小路指什么?人们为什么舍大路而取小路?

大路: 小路:

天理 人欲

原因:经受不了诱惑,对抗不了欲望,无克己工夫。

为什么?

外物无穷无尽地撼动人心,而人好恶的情感又不能加以节制,这样很容易被人欲左右

若是上智圣人底资质,如果是圣人那样的资质,不用著力,他就不用努力,自然存依照天理而行,自然按照天理去做,不流于人欲。而不会流于人欲。若贤人资质次于圣人者,假如资质仅次于圣人的贤人,到遇事时固固然不会错,他们遇到这种情况固然不会做错,只是先也用分别教是分辨教会这些(什么是天理,什么是人欲而后行之。只是他们需要首先分辨天理与人欲,然后才去行动。若是中人普通人之资质,假如是普通人的资质,须大段仔细著力,那就需要仔细用心,无一时一刻不照管克治照应、克制(自己的欲望) ,始得。每时每刻克制自己的私欲,那么,做事的时候才不至于被人欲所误导。

第二则

思考理解文意2:

圣人、贤人、普通人在天理人欲之间是如何选择的?

圣 人:

贤 人:

普通人:

自然存天理而行(自然存天理)

分别教是而后行之(先分辩再行动)

无一时一刻不照管克治,始得

(克制私欲)

(圣人在理欲问题上依天理而行,贤人比圣人稍差,普通人则在后天的修养中更加用力,时刻克己复礼,不为人欲所牵引,最后说:“仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”)

说明对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标。

曾子曰:‘ 仁实现仁德以为以……为己任, “曾子说: ‘以实行仁德作为自己一生的使命,不亦重乎!这不是很沉重吗?死而后已,为了这个使命到死方休,不亦远乎!’这不是很遥远吗?’又曰:‘战战兢兢害怕而发抖,或小心谨慎的样子,他又说‘正如《诗经》所说的那样,小心谨慎,如临深渊,如履薄冰。好像面临深渊,像走在薄冰上一样。而今而后,从今以后,吾知免避免夫免于(祸害) ,我才知道自己是可以免于祸害刑戮的了!’小子弟子们!’ 直应该,应当是恁地用功,方得。”应该要这样下大功夫才行。”

第二则

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

【译文】曾子说:“读书人不可不志向远大,意志坚毅,因为他任务艰巨而路途遥远。以实行仁德为己任,不是很艰巨吗?到死才罢休.不是很遥远吗?”

朱熹认为,以实践仁德为人生修养的毕生目标,这是一件任重而道远的事情,因此要尽心尽力去完成。这也暗含着对前文所讲的理欲之辨、克己复礼的修养工夫要认真对待的教导。

3、本段引用曾子的话,有何目的?

旨在告诉人们“天理”是以“仁”为核心的,遵从天理即践行“仁”的学说。

对普通人来说,“仁”是贯穿一生的必须承担的责任,只用毕生追求“仁”,才能达到“存天理,灭人欲”的道德境地。

战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!

《诗经·小雅》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。” 此诗本是讽刺周幽王政治昏暗的一首诗,诗的最后说“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,说明在政治上要非常认真谨慎。这几句诗历代流传,至今已成为习语。

曾子引用这几句诗,也是表明一种谨慎态度。朱熹在这里又一次引用,是为了总结前文,说明对于理欲之辨的问题,要认真谨慎地对待,要明天理,灭人欲,这才是道德修养的最终目标。

第二则分析:讨论天理与人欲的关系。

朱子认为理与欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

朱子认为:圣人至善,因此无欲;贤人次于圣人,需深思。

众人天理受蔽,更需努力,修炼道德,以绝私欲。

作为常人,我们该怎样提高自己的身心修养?

非礼勿视,非礼勿听,

非礼勿言,非礼勿动。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

博学之,审问之,慎思之,

明辨之,笃行之。

第二则重点字词:

寻常:

一般情况

事已:

事后

如何:

怎么办呢

工夫:

功夫

埽除打叠:

洒扫收拾,喻把问题梳理清楚

方得:

才能够(做到)

合:

应该

行从小路:

顺着

芜秽:

杂草丛生

机:

关键

第二则重点字词:

便与克下:

就要去做克己的功夫

存天理:

依照

固:

固然

分别教是:

分辨教会这些(什么是天理,什么是人欲)

第二则重点字词:

中人:

普通人

大段著力:

仔细用心

照管克制:

照应、克制(自己的欲望)

以为:

作为

任:

使命

而今而后:

从今以后

免夫:

免于(祸害)

第三课时

——义利之辨

第三则1

廷秀问:“今当读何书?”廷秀问:“现在我们应该读什么书?”曰:“圣贤教人,朱子回答说:“古代的圣贤教育人,都提切己切身说话说教,都是用自己切身的体会来说教,不是教人向外向外人炫耀,只求表面,不是让人只求表面,只就纸上读了便了。只满足于读了书而已。自家今且剖辨别,分析判分辨一个义利。今天自己暂且分辨一个义利之别。试自睹察看当自家,试着察看自己,今是要求只要求得人知?是要求得别人了解自己,要自为己自己为自己?还是为了自己呢?

翻译

第三则2

孔子曰:‘君子喻明白于义,小人喻于利。’孔子说:‘君子懂得的是义,小人懂得的是利。’又曰:‘古之学者为己,又说:‘古代的人学习的目的是提高和充实自己,今之学者为人为了(做给)别人(看)。’现在的人学习的目的是为了装点门面做样子给别人看。’孟子曰:‘亦有仁义而已矣,何必曰利!’孟子说:‘只讲仁义就可以了,为什么一定要讲利呢?’孟子虽是为时君当时的君主言,孟子虽然这是对当时的梁惠王说的,在对于学者亦是切身事。但是,对学者来说也是切身大事。

第三则3

大凡为学做学问,一般来说,学习、做学问,且须分个内外,这便是生死路头关键!就要分清内外,这是最紧要的问题!今人只一言一动,一步一趋,现在人的一言一行,一举一动,便有个为义为利在里。都存在一个为义还是为利的问题。从这边便是为义,从那边便是为利;从这边就是为义,从那边就是为利。

第三则4

向内便是入圣贤之域地(指境界) ,向内就是走向圣贤之路,向外便是趋于不肖不才,不正派之途。向外就是走向愚昧不才之路。这里只在札定脚踏踏实实做将助词,常用于动词后,无实意去,在这个(分辨内外、义利、为人还是为己)的问题上,一定要踏踏实实地去做,无可商量。不容商量。若是已认得这个了,如果已经认识清楚这个问题了,里面深入其里煞极,很有工夫,深入下去还需下大功夫,却好商量(进一步)讨论也。”但是,这还可以进一步讨论。”

翻译

第三则重点字词:

说话:

说教

向外:

只求表面

剖判:

分辨

要求:

只要求得

自为己:

自己为自己

喻:

懂得

为己:

提高自己(的道德修养)

为人:

为了(做给)别人(看)

第三则重点字词:

而已:

罢了

时君:

当时的君主

在学者:

对于

为学:

做学问

生死路头:

关键

域:

地(指境界)

愚不肖:

愚昧不才(不正派)

札定脚:

踏踏实实

里面:

深入其里

商量:

(进一步)讨论

将

1、札定脚做将去

2、爷娘闻女来,出郭相扶将

3、王侯将相宁有种乎

4、皮之不存毛将焉附

5、将信将疑

6、将进酒杯莫停

7、彼所将中国人不过十五六万

2、朱熹批判了当时社会的哪种不良现象?

“今人只一言一动······向外便是趋愚不肖之途。”

批判了当时的读书人只追求利益,不注重追

求义理,导致整个社会都追逐利益,不讲求

义理的现象

本则问的是读书,答的却是“义利”,朱熹认为,首先要明辨义利,只有在是非上有了清醒的认识,才能谈读书。

本则辨析义利,与读书有什么关系?

而回顾第一则,读书的目的是领略“真味”,寻真味也就是体认天理,最终达到道德品质完善的目的。

关于重义轻利的名言警句

关于重义轻利的名言警句

课堂寄语:

在市场经济的今天,我们应鼓励人们在不违背法律道义及不损害他人利益的前提下积极地追求自己的合法权益,在“义”与“利”上实现双赢。然而,当二者不可调和,必须在其中作出抉择时,我们必须努力加强个人道德修养,把守住心中的道德底线。

测一测,水平如何?

解释下列加点词语;

①古之学者为人

②只提醒精神

③天理所在

④寻常遇事时

⑤若是中人之资质

⑥不流于人欲

⑦须大段着力

⑧极要与他埽除打叠

⑨不得苟且放过

⑩向外便是趋愚不肖之途

1求学的人

2提神醒志

3心之本然

4平常的

5天生的才能、性情

6向坏的方向转变;左右摆布

7 仔细地

8特别需要

9随便地

10无才、无能、不贤、不正派

.指出下列各句中的通假字或者异体字,并翻译其意思

①此便是无克己工夫“工夫”

同“功夫”,本领、造诣

②极要与他埽除打叠

“埽”同“扫”,洒扫

③然小路面前有个物引著

“著”同“着”

④无一时一刻不照管克治

“克治”同“克制”

1.下列句子中加点的实词意思不同的一项是 ( )

A.略晓其义即厌之 夫秦何厌之有哉

B.明知合行大路 文章合为时而著

C.此便是天理人欲交战之机 文章须自出机杼

D.君子喻于义,小人喻于利 低头独长叹,此叹无人喻

C(A满足;B应该;C关键/转轴、织布机;D明白、知道。)

2.下列各组中加点字的意思完全相同的一项是( )

A.君子喻于义????不能喻之于怀?

B.自然存天理而行??越陌度阡,枉用相存

C.明知合行大路???合朝交欢??合家欢乐

D.一步一趋,便有个为义为利在里??????

向外便是趋愚不肖之途

A

A(都是使……明白)

B,使……在心里留存;问候?

C,应该;全、满?

D走一步,指有所行动;趋向,趋于)

3.下列句子中加点的虚词用法相同的一项是 (B)

A.于此一卷书犹未得趣也

看得多少文字,穷得多少义理

B.吾知免夫,小子 逝者如斯夫,不舍昼夜

C.及到做时,乃为人欲引去 古之学者为己,今之学者为人

D.这里只在人札定脚做将去 唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去

B(A动词;助词 B语气词 C介词、被;介词、给;D助词、无义;介词、拿。)

4.下列句子中加点的词不属于古今异义的一项是:()

A.便与克下,不得苟且放过 极要与他埽除打叠

B.事已却悔,如何 今是要求人知?要自为己?

C.仁以为己任,不亦重乎 在学者亦是切身事

D.若是中人之资质,须大段著力

向外便是趋愚、不肖之途

A

A马虎、随便,收拾、安排;

B怎么样/为什么,一个词/两个词;

C认为/以之为,有学问者/求学者;

D大的片断/仔细,品行不好/不成材、不成器。

5.下列句子中不全含有通假字的一项是 ( )

A.此便是无克己工夫 无一时一刻不照管克治

B.极要与他埽除打叠 然小路面前有个物引著

C.龙洞山农叙《西厢》 满场是假,矮人何辩

D.则精神自是愦愦 战战兢兢,如临深渊

D(工夫-功夫,克治-克制;埽除-扫除,引著-引着;叙-序,辩-辨。)

6.下列对文章内容的理解分析不正确的一项是 ()

A.第一则选文作者认为读书须读到爱不释手,才能见真味。略知其义,不能得真味。只要提神醒志,天天用心,就能够穷得义理。

B.第二则选文作者认为平常遇事时,人们也知道什么是天理,什么是人欲,但到做事时却不知“克己”。因为天理如大路,人欲如小路。

C.第二则选文作者认为要存天理,平常遇事,一定不能轻易放过,必须先明理。

D.第三则选文作者认为读书有“为义”而读和“为利”而读之分。为义而读书便是入圣贤之域,存天理;为利而读书,便是趋向愚、不肖之途,流于人欲。

B(前后因果关系不成立。)

7.下列对宋明学术思想及代表人物的解说不正确的一项是 ( )

A.朱元晦是封建社会儒家主要代表人物之一,儒学的集大成者。北宋徽州人。

B.理学最初只是一种哲学思想,有积极的一面。后来成为“钦定”思想才变味。

C.李卓吾是明代杰出思想家,强烈反对偶像崇拜,其思想源出王守仁“心学”。

D.理学虽然是对孔孟思想的继承和发展,但也融合吸收了不少释、道的思想。

A(儒学-理学,北宋-南宋。)

(1130—1200)

《朱子语类》三则

教学目标

??? 1、初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。

??? 2、讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法等方面的基本思想。

教学重点

??? 了解朱熹关于理欲问题的思想。

第一课时

认识作者

朱熹,字元晦,号晦庵,南宋著名理学家,教育家,文学家,宋代理学思想的集大成者。他继承了北宋程颢、程颐的理学,又独立发挥、完善,后人称为程朱理学。如果把孔孟看做前儒家的代表人物,那么朱熹就是后儒学的代表人物。

宋明理学是我国传统哲学发展的最高形态,是宋明直至清前期主要的哲学思潮,影响中国社会长达九百年之久。它强化了“三纲五常”,对后期封建社会的变革,起了一定的阻碍作用。

思想家

儒学大师朱熹

朱熹认真执教

教育家

朱熹在庐山建立“白鹿洞书院”,进行讲学。与当时的岳麓书院、应天府书院、嵩阳书院并为“四大书院”,并誉为我国四大书院之首。

朱熹在潭州(今湖南长沙)修复岳麓书院。

朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。被誉为继孔子后最博学的儒家代表人物。

朱熹受教于父,聪明过人。四岁时其父指天说:“这是天。”朱熹则问:“天上有何物?”其父大惊。他勤于思考,学习长进,八岁便能读懂《孝经》,在书上题字自勉曰:“苦不如此,便不成人。”朱熹十岁时父亲去世。当时的道学家一部分排佛,一部分醉心学佛,朱熹既热衷于道学,同时于佛学也有浓厚兴趣。十八岁的朱熹参加乡贡,据说就是以佛学禅宗的学说被录取的。

朱熹的一生,大都是在著述与讲学中度过的。儒家经典《易》《诗》《书》《礼》《春秋》,朱熹都有注释和研究。另外,在历史、文学甚至道教典籍方面,朱熹也有广泛的学术兴趣。在朱熹的所有著述当中,影响最为深远的是《四书章句集注》。朱熹将《大学》《中庸》与《论语》和《孟子》并列,并用毕生精力为之注释,据说直至去世前还在修改。朱熹在《四书集注》当中,不重训诂,重在义理,以精炼的文字,阐述了他的理学思想,把《四书》纳入了程朱理学的轨道,如他的门徒李性传所说,这是一部“覃思最久,训释最精,明道传世”之作。此外,朱熹还留有《文集》一百余卷,其中保存了他的一些学术论著、讲义、政治文件、序跋、书信以及诗词等。朱熹的门人九十多人记录了他讲学时的一些问答,后人分类整理,编为《朱子语类》一百四十卷。这些资料也是研究朱熹思想的重要依据。

《朱子语类》是朱熹与弟子问答的语录汇编,其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点变得极为平易而实用。

课文分析

自测

1.给下列加点字注音:

愦( )愦?? 着( )意?

埽( )除? 芜( )秽( )

如履薄( )冰 恁( )地?

剖( )判? 札( )定脚??

不肖( )? 战战兢( )兢

自测

1.给下列加点字注音:

愦kuì愦?? 着zhuó意? 埽sǎo除?

芜wú秽huì?

如履薄bó冰 恁nèn地? 剖pōu判?

札zhá定脚??不肖xiào?

战战兢jīng兢

第一则

读书须读到不忍舍处,读书应该读到手不释卷之时,方是见得真味真意。才能领略到书中真意。若读之书数shù几次过,如果只是粗读几遍,略晓大略通晓其义即就厌通“餍”,满足之书,大概了解书中大义就感到满足,欲别求书看,然后就另外找书来看,则是于表对象此一卷书犹未得趣明白其中旨趣也。那么,就是连看过的这一卷书,其实也没有真正明白其中含义。盖人心之灵,大概人的心灵天理所在,由天理决定,用之则愈明。 勤用心就会更明白事理。

只提醒精神,只要让头脑清醒,终日着意,整日用心,看得多少文字!那么,会看多少书,穷理解得领会多少义理。探究领会了多少道理。徒仅仅为只是懒倦,如果只是懒惰,则精神自是从此愦愦kuì昏乱不清醒,那么精神就会混乱不清,只恁nèn这样;那样昏塞不通,只是那样昏昏沉沉,不通道理,可惜!太可惜了。

第一则重点字词:

真味:

真意

数过:

厌:

得趣:

几遍

满足

领略其中旨趣

着意:

用心

穷:

理解

徒:

仅仅

自是:

从此

愦愦:

(kuì):昏乱不清醒

疏通字词:

内容理解

第一则

这一则中,朱子讲读书方法。

(1)此卷主要讲了一种什么样的读书方法?请结合具体的句子予以简要分析。

熟读、精思、不贪多

(只有通过熟读,才能掌握书中的义理,即真味。从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出读书中的不好习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

在《朱子语类》当中记载有“读书法”两卷,朱子门人还将老师的读书法作了归纳,称为“朱子读书法”,共有六条:循序渐进,熟读精思,虚心涵泳,切己体察,著紧用力,居敬持志。课文所选的这一则语录,中心思想就是熟读精思

所谓得“真味”,即对书中的义理有深刻的体会。朱熹所讲的读书方法,并不仅仅是一种读书的方法,而与他的哲学思想有密切的关系,他主张通过读书来“穷理”,来体认天理 ,即人伦、圣言、世故等儒家所讲的仁义礼智等道德规范,最终达到道德品质的完善,提高精神境界。

读书的方法:

主张精读,熟读精思。

读书的目的:

领会真味,理解义理。

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。

学而不思则罔,思而不学则怠。

理是儒家的最高的道德规范,穷天理是提高精神境界。

(2)在你的印象中,还有哪些名言警句是谈论此类读书方法的?

朱熹名言

读书无疑者,须教有疑;有疑者,

却要无疑,到这里方是长进。

读书有三到,谓心到,眼到,口到。

少年易学老难成, 一寸光阴不可轻。

读书之法,在循序而渐

进,熟读而精思。

贤者读书观

说陶渊明“不求甚解”,典出“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食。”(《五柳先生传》)。

说诸葛亮“观其大略”,典出“亮在荆州,以建安初与颍川石广元、徐元直、汝南孟公威等俱游学。三人务于精熟,而亮独观其大略。”(《三国志·诸葛亮传》)

说朱熹“熟读精思”,典出“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔”。(《朱子读书法》张洪)

?

读书三境界

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

—— 王国维《人间词话》

第二课时

——了解天理人欲

常识介绍

宋明理学

理学又称道学。是宋明至清朝前期主要的哲学思想,是中国传统哲学发展的最高形态。

代表人物:“双程”,朱熹,陆九渊,王阳明等。

理学分派

——鹅湖盛会

淳熙三年(1176年),朱熹与当时著名学者陆九渊相会于江西上饶鹅湖寺,交流思想。但陆属主观唯心论,他认为人们心中先天存在着真、善、美,主张“发明本心”,即要求人们自己在心中去发现真、善、美,达到自我完善。这与朱的客观唯心说的主张不同。因此,二人辩论争持,不欢而散。这就是中国思想史上有名的“鹅湖会”。从此有了“陆王心学”与“程朱理学” 两大派别。

程朱理学发展概况——朱熹集大成

在宋明理学九百多年的发展过程中,主要有程朱理学和陆王心学两个主要的派别,其中朱熹是最为关键的人物。

??? 朱熹继承并进一步发展了北宋时期兴起的理学思想,为理学思想体系初步确立了范围及基础。理学发展到朱熹这里,才确立了独特的学术规模与体系,并影响了此后学术思想的发展达九百年之久。明清两代一般士人所读的书籍,如《五经大全》《四书大全》《性理大全》等,都与朱熹的思想有关。

问(弟子)问道: :“寻常一般情况遇事时,“一般遇到事情的时候,也知此为天理,彼为人欲。也知道这是天理,那是人欲。及到做时,等到做事情时,乃为人欲引去,却又被人欲所引诱,事已完毕却悔,事后却后悔莫及,如何?” 怎么办呢?”

第二则

第二则

此部分讨论天理与人欲的问题。

“天理、人欲”

“天理”“人欲”是其理学思想中一个重要的哲学命题。朱子认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题。

孔子的“克己复礼”,到孟子的“舍生取义”,到宋明理学的“天理人欲”乃至“存天理,灭人欲”的主张,都真实地反映了儒家在处理这种关系的态度与主张。

曰朱子回答说:“ “此便是无克己工夫这便是缺乏‘克己’的功夫。这样处,对待这种情况,极要与他埽 [sǎo]古同“扫”,打扫除打叠,洒扫收拾,喻把问题梳理清楚方得。才能够(做到) 。特别需要给他把问题梳理清楚才可以。如一条大路,就好像前面有一条大道,又有一条小路。又有一条小道。明知合应该行大路,心里明知应该要走大道,

第二则

然小路面前有个物引著,却被小道上的东西吸引着,自家自己不知不觉行从顺着小路去;自己不知不觉地顺着小道上走去了;及至前面荆棘芜秽wú huì杂草丛生,等到前面遇到荆棘杂草,又却生悔。却又心生后悔。此便是天理人欲交战之机。这便是天理与人欲斗争的关键所在。须是遇事之时,所以,必须在遇到具体问题的时候,便与克下,就要克制自己。不得苟且随便,马虎,敷衍了事。放过。不可以随便放过。此须明理以先之(指遇事),这就要先明白事理,勇猛以行之。接着勇敢地去做。

第二则

思考理解文意1:

大路、小路指什么?人们为什么舍大路而取小路?

大路: 小路:

天理 人欲

原因:经受不了诱惑,对抗不了欲望,无克己工夫。

为什么?

外物无穷无尽地撼动人心,而人好恶的情感又不能加以节制,这样很容易被人欲左右

若是上智圣人底资质,如果是圣人那样的资质,不用著力,他就不用努力,自然存依照天理而行,自然按照天理去做,不流于人欲。而不会流于人欲。若贤人资质次于圣人者,假如资质仅次于圣人的贤人,到遇事时固固然不会错,他们遇到这种情况固然不会做错,只是先也用分别教是分辨教会这些(什么是天理,什么是人欲而后行之。只是他们需要首先分辨天理与人欲,然后才去行动。若是中人普通人之资质,假如是普通人的资质,须大段仔细著力,那就需要仔细用心,无一时一刻不照管克治照应、克制(自己的欲望) ,始得。每时每刻克制自己的私欲,那么,做事的时候才不至于被人欲所误导。

第二则

思考理解文意2:

圣人、贤人、普通人在天理人欲之间是如何选择的?

圣 人:

贤 人:

普通人:

自然存天理而行(自然存天理)

分别教是而后行之(先分辩再行动)

无一时一刻不照管克治,始得

(克制私欲)

(圣人在理欲问题上依天理而行,贤人比圣人稍差,普通人则在后天的修养中更加用力,时刻克己复礼,不为人欲所牵引,最后说:“仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”)

说明对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标。

曾子曰:‘ 仁实现仁德以为以……为己任, “曾子说: ‘以实行仁德作为自己一生的使命,不亦重乎!这不是很沉重吗?死而后已,为了这个使命到死方休,不亦远乎!’这不是很遥远吗?’又曰:‘战战兢兢害怕而发抖,或小心谨慎的样子,他又说‘正如《诗经》所说的那样,小心谨慎,如临深渊,如履薄冰。好像面临深渊,像走在薄冰上一样。而今而后,从今以后,吾知免避免夫免于(祸害) ,我才知道自己是可以免于祸害刑戮的了!’小子弟子们!’ 直应该,应当是恁地用功,方得。”应该要这样下大功夫才行。”

第二则

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

【译文】曾子说:“读书人不可不志向远大,意志坚毅,因为他任务艰巨而路途遥远。以实行仁德为己任,不是很艰巨吗?到死才罢休.不是很遥远吗?”

朱熹认为,以实践仁德为人生修养的毕生目标,这是一件任重而道远的事情,因此要尽心尽力去完成。这也暗含着对前文所讲的理欲之辨、克己复礼的修养工夫要认真对待的教导。

3、本段引用曾子的话,有何目的?

旨在告诉人们“天理”是以“仁”为核心的,遵从天理即践行“仁”的学说。

对普通人来说,“仁”是贯穿一生的必须承担的责任,只用毕生追求“仁”,才能达到“存天理,灭人欲”的道德境地。

战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫,小子!

《诗经·小雅》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。” 此诗本是讽刺周幽王政治昏暗的一首诗,诗的最后说“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,说明在政治上要非常认真谨慎。这几句诗历代流传,至今已成为习语。

曾子引用这几句诗,也是表明一种谨慎态度。朱熹在这里又一次引用,是为了总结前文,说明对于理欲之辨的问题,要认真谨慎地对待,要明天理,灭人欲,这才是道德修养的最终目标。

第二则分析:讨论天理与人欲的关系。

朱子认为理与欲的问题是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

朱子认为:圣人至善,因此无欲;贤人次于圣人,需深思。

众人天理受蔽,更需努力,修炼道德,以绝私欲。

作为常人,我们该怎样提高自己的身心修养?

非礼勿视,非礼勿听,

非礼勿言,非礼勿动。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

博学之,审问之,慎思之,

明辨之,笃行之。

第二则重点字词:

寻常:

一般情况

事已:

事后

如何:

怎么办呢

工夫:

功夫

埽除打叠:

洒扫收拾,喻把问题梳理清楚

方得:

才能够(做到)

合:

应该

行从小路:

顺着

芜秽:

杂草丛生

机:

关键

第二则重点字词:

便与克下:

就要去做克己的功夫

存天理:

依照

固:

固然

分别教是:

分辨教会这些(什么是天理,什么是人欲)

第二则重点字词:

中人:

普通人

大段著力:

仔细用心

照管克制:

照应、克制(自己的欲望)

以为:

作为

任:

使命

而今而后:

从今以后

免夫:

免于(祸害)

第三课时

——义利之辨

第三则1

廷秀问:“今当读何书?”廷秀问:“现在我们应该读什么书?”曰:“圣贤教人,朱子回答说:“古代的圣贤教育人,都提切己切身说话说教,都是用自己切身的体会来说教,不是教人向外向外人炫耀,只求表面,不是让人只求表面,只就纸上读了便了。只满足于读了书而已。自家今且剖辨别,分析判分辨一个义利。今天自己暂且分辨一个义利之别。试自睹察看当自家,试着察看自己,今是要求只要求得人知?是要求得别人了解自己,要自为己自己为自己?还是为了自己呢?

翻译

第三则2

孔子曰:‘君子喻明白于义,小人喻于利。’孔子说:‘君子懂得的是义,小人懂得的是利。’又曰:‘古之学者为己,又说:‘古代的人学习的目的是提高和充实自己,今之学者为人为了(做给)别人(看)。’现在的人学习的目的是为了装点门面做样子给别人看。’孟子曰:‘亦有仁义而已矣,何必曰利!’孟子说:‘只讲仁义就可以了,为什么一定要讲利呢?’孟子虽是为时君当时的君主言,孟子虽然这是对当时的梁惠王说的,在对于学者亦是切身事。但是,对学者来说也是切身大事。

第三则3

大凡为学做学问,一般来说,学习、做学问,且须分个内外,这便是生死路头关键!就要分清内外,这是最紧要的问题!今人只一言一动,一步一趋,现在人的一言一行,一举一动,便有个为义为利在里。都存在一个为义还是为利的问题。从这边便是为义,从那边便是为利;从这边就是为义,从那边就是为利。

第三则4

向内便是入圣贤之域地(指境界) ,向内就是走向圣贤之路,向外便是趋于不肖不才,不正派之途。向外就是走向愚昧不才之路。这里只在札定脚踏踏实实做将助词,常用于动词后,无实意去,在这个(分辨内外、义利、为人还是为己)的问题上,一定要踏踏实实地去做,无可商量。不容商量。若是已认得这个了,如果已经认识清楚这个问题了,里面深入其里煞极,很有工夫,深入下去还需下大功夫,却好商量(进一步)讨论也。”但是,这还可以进一步讨论。”

翻译

第三则重点字词:

说话:

说教

向外:

只求表面

剖判:

分辨

要求:

只要求得

自为己:

自己为自己

喻:

懂得

为己:

提高自己(的道德修养)

为人:

为了(做给)别人(看)

第三则重点字词:

而已:

罢了

时君:

当时的君主

在学者:

对于

为学:

做学问

生死路头:

关键

域:

地(指境界)

愚不肖:

愚昧不才(不正派)

札定脚:

踏踏实实

里面:

深入其里

商量:

(进一步)讨论

将

1、札定脚做将去

2、爷娘闻女来,出郭相扶将

3、王侯将相宁有种乎

4、皮之不存毛将焉附

5、将信将疑

6、将进酒杯莫停

7、彼所将中国人不过十五六万

2、朱熹批判了当时社会的哪种不良现象?

“今人只一言一动······向外便是趋愚不肖之途。”

批判了当时的读书人只追求利益,不注重追

求义理,导致整个社会都追逐利益,不讲求

义理的现象

本则问的是读书,答的却是“义利”,朱熹认为,首先要明辨义利,只有在是非上有了清醒的认识,才能谈读书。

本则辨析义利,与读书有什么关系?

而回顾第一则,读书的目的是领略“真味”,寻真味也就是体认天理,最终达到道德品质完善的目的。

关于重义轻利的名言警句

关于重义轻利的名言警句

课堂寄语:

在市场经济的今天,我们应鼓励人们在不违背法律道义及不损害他人利益的前提下积极地追求自己的合法权益,在“义”与“利”上实现双赢。然而,当二者不可调和,必须在其中作出抉择时,我们必须努力加强个人道德修养,把守住心中的道德底线。

测一测,水平如何?

解释下列加点词语;

①古之学者为人

②只提醒精神

③天理所在

④寻常遇事时

⑤若是中人之资质

⑥不流于人欲

⑦须大段着力

⑧极要与他埽除打叠

⑨不得苟且放过

⑩向外便是趋愚不肖之途

1求学的人

2提神醒志

3心之本然

4平常的

5天生的才能、性情

6向坏的方向转变;左右摆布

7 仔细地

8特别需要

9随便地

10无才、无能、不贤、不正派

.指出下列各句中的通假字或者异体字,并翻译其意思

①此便是无克己工夫“工夫”

同“功夫”,本领、造诣

②极要与他埽除打叠

“埽”同“扫”,洒扫

③然小路面前有个物引著

“著”同“着”

④无一时一刻不照管克治

“克治”同“克制”

1.下列句子中加点的实词意思不同的一项是 ( )

A.略晓其义即厌之 夫秦何厌之有哉

B.明知合行大路 文章合为时而著

C.此便是天理人欲交战之机 文章须自出机杼

D.君子喻于义,小人喻于利 低头独长叹,此叹无人喻

C(A满足;B应该;C关键/转轴、织布机;D明白、知道。)

2.下列各组中加点字的意思完全相同的一项是( )

A.君子喻于义????不能喻之于怀?

B.自然存天理而行??越陌度阡,枉用相存

C.明知合行大路???合朝交欢??合家欢乐

D.一步一趋,便有个为义为利在里??????

向外便是趋愚不肖之途

A

A(都是使……明白)

B,使……在心里留存;问候?

C,应该;全、满?

D走一步,指有所行动;趋向,趋于)

3.下列句子中加点的虚词用法相同的一项是 (B)

A.于此一卷书犹未得趣也

看得多少文字,穷得多少义理

B.吾知免夫,小子 逝者如斯夫,不舍昼夜

C.及到做时,乃为人欲引去 古之学者为己,今之学者为人

D.这里只在人札定脚做将去 唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去

B(A动词;助词 B语气词 C介词、被;介词、给;D助词、无义;介词、拿。)

4.下列句子中加点的词不属于古今异义的一项是:()

A.便与克下,不得苟且放过 极要与他埽除打叠

B.事已却悔,如何 今是要求人知?要自为己?

C.仁以为己任,不亦重乎 在学者亦是切身事

D.若是中人之资质,须大段著力

向外便是趋愚、不肖之途

A

A马虎、随便,收拾、安排;

B怎么样/为什么,一个词/两个词;

C认为/以之为,有学问者/求学者;

D大的片断/仔细,品行不好/不成材、不成器。

5.下列句子中不全含有通假字的一项是 ( )

A.此便是无克己工夫 无一时一刻不照管克治

B.极要与他埽除打叠 然小路面前有个物引著

C.龙洞山农叙《西厢》 满场是假,矮人何辩

D.则精神自是愦愦 战战兢兢,如临深渊

D(工夫-功夫,克治-克制;埽除-扫除,引著-引着;叙-序,辩-辨。)

6.下列对文章内容的理解分析不正确的一项是 ()

A.第一则选文作者认为读书须读到爱不释手,才能见真味。略知其义,不能得真味。只要提神醒志,天天用心,就能够穷得义理。

B.第二则选文作者认为平常遇事时,人们也知道什么是天理,什么是人欲,但到做事时却不知“克己”。因为天理如大路,人欲如小路。

C.第二则选文作者认为要存天理,平常遇事,一定不能轻易放过,必须先明理。

D.第三则选文作者认为读书有“为义”而读和“为利”而读之分。为义而读书便是入圣贤之域,存天理;为利而读书,便是趋向愚、不肖之途,流于人欲。

B(前后因果关系不成立。)

7.下列对宋明学术思想及代表人物的解说不正确的一项是 ( )

A.朱元晦是封建社会儒家主要代表人物之一,儒学的集大成者。北宋徽州人。

B.理学最初只是一种哲学思想,有积极的一面。后来成为“钦定”思想才变味。

C.李卓吾是明代杰出思想家,强烈反对偶像崇拜,其思想源出王守仁“心学”。

D.理学虽然是对孔孟思想的继承和发展,但也融合吸收了不少释、道的思想。

A(儒学-理学,北宋-南宋。)

同课章节目录