2020-2021学年北师大版数学七年级下册单元期末复习课件 第三章 变量之间的关系(共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年北师大版数学七年级下册单元期末复习课件 第三章 变量之间的关系(共47张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 803.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-05 09:28:13 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第三章 变量之间的关系

章末复习

第三章 变量之间的关系

章末复习

知识框架

归纳整合

素养提升

中考链接

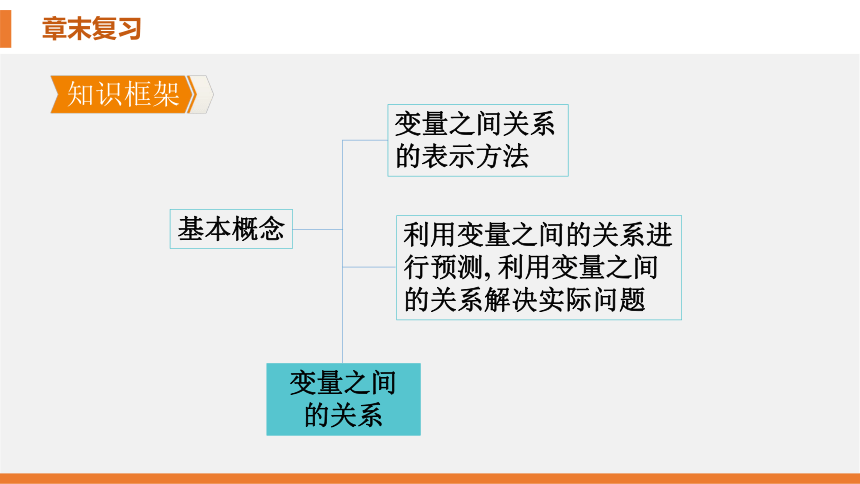

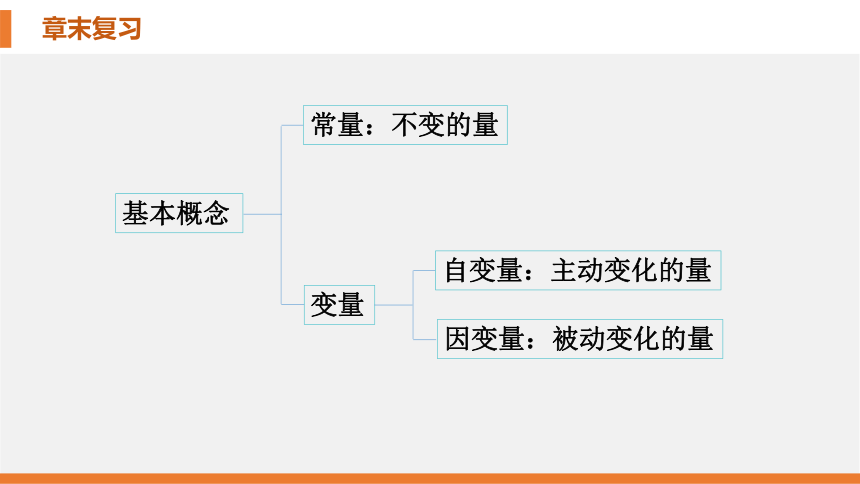

知识框架

基本概念

变量之间

的关系

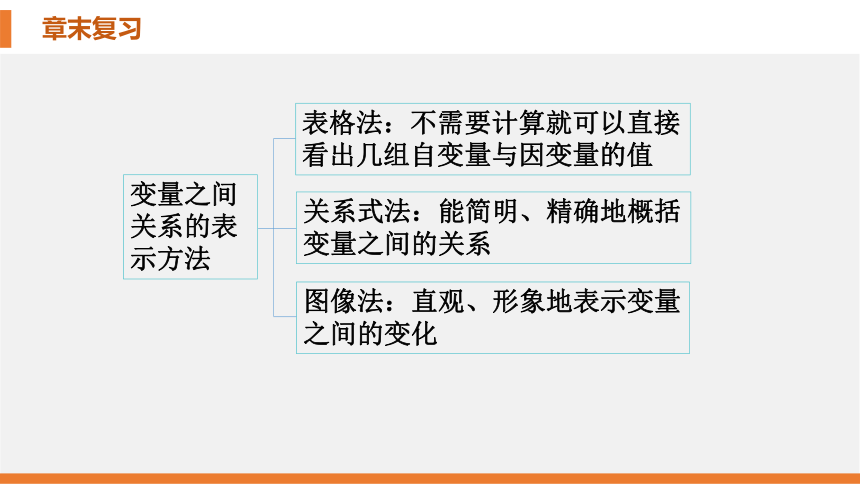

变量之间关系的表示方法

利用变量之间的关系进行预测,

利用变量之间的关系解决实际问题

常量:不变的量

变量

基本概念

自变量:主动变化的量

因变量:被动变化的量

表格法:不需要计算就可以直接

看出几组自变量与因变量的值

关系式法:能简明、精确地概括

变量之间的关系

图像法:直观、形象地表示变量

之间的变化

变量之间

关系的表

示方法

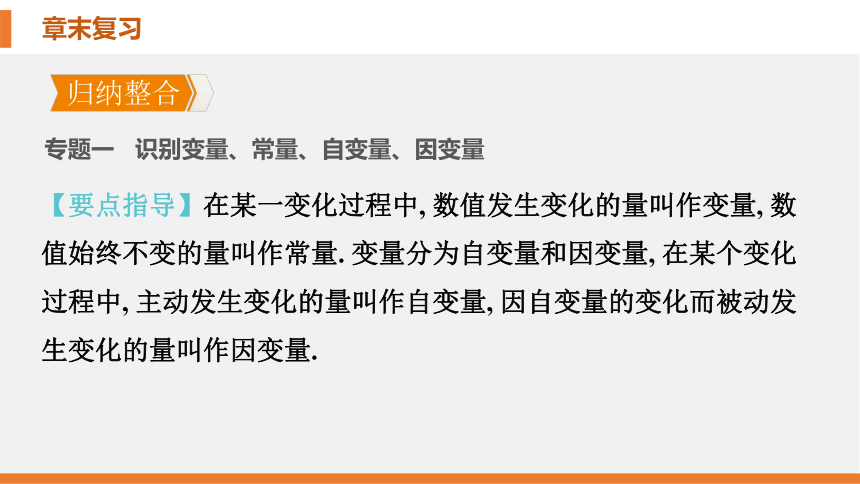

【要点指导】在某一变化过程中,

数值发生变化的量叫作变量,

数值始终不变的量叫作常量.

变量分为自变量和因变量,

在某个变化过程中,

主动发生变化的量叫作自变量,

因自变量的变化而被动发生变化的量叫作因变量.

归纳整合

专题一

识别变量、常量、自变量、因变量

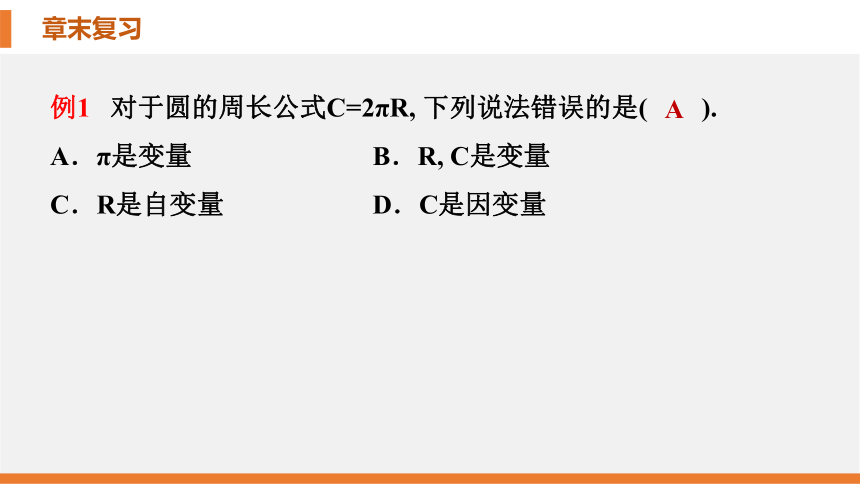

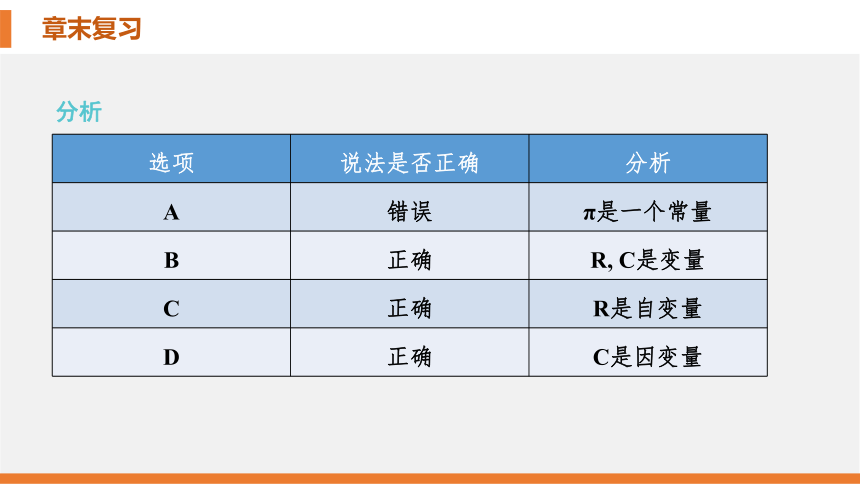

例1

对于圆的周长公式C=2πR,

下列说法错误的是( ).

A.π是变量

B.R,

C是变量

C.R是自变量

D.C是因变量

A

分析

选项

说法是否正确

分析

A

错误

π是一个常量

B

正确

R,

C是变量

C

正确

R是自变量

D

正确

C是因变量

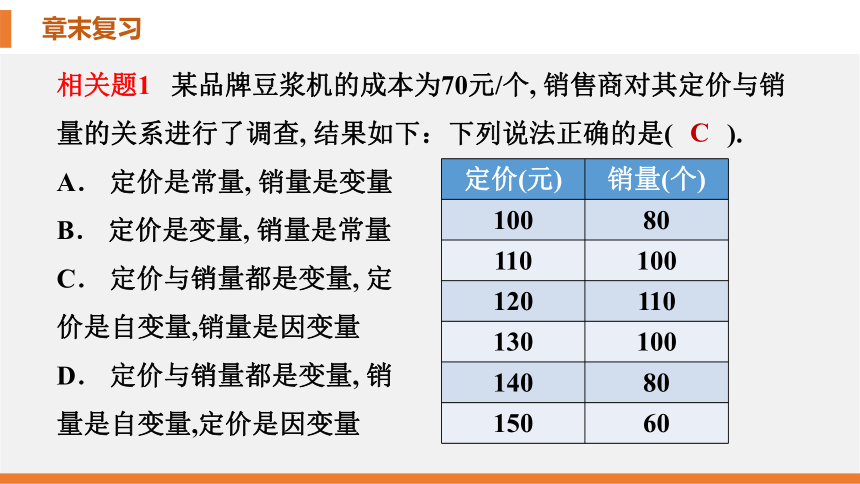

相关题1

某品牌豆浆机的成本为70元/个,

销售商对其定价与销量的关系进行了调查,

结果如下:下列说法正确的是( ).

A.

定价是常量,

销量是变量

B.

定价是变量,

销量是常量

C.

定价与销量都是变量,

定

价是自变量,销量是因变量

D.

定价与销量都是变量,

销

量是自变量,定价是因变量

C

定价(元)

销量(个)

100

80

110

100

120

110

130

100

140

80

150

60

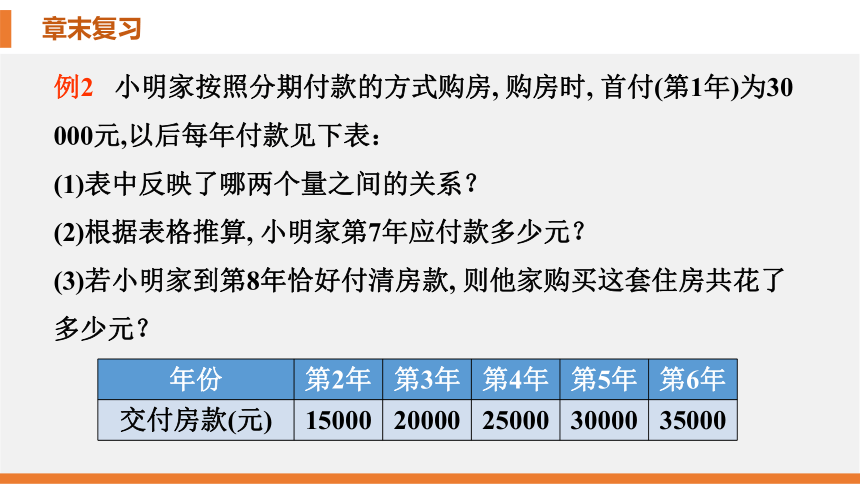

例2

小明家按照分期付款的方式购房,

购房时,

首付(第1年)为30

000元,以后每年付款见下表:

(1)表中反映了哪两个量之间的关系?

(2)根据表格推算,

小明家第7年应付款多少元?

(3)若小明家到第8年恰好付清房款,

则他家购买这套住房共花了多少元?

年份

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

交付房款(元)

15000

20000

25000

30000

35000

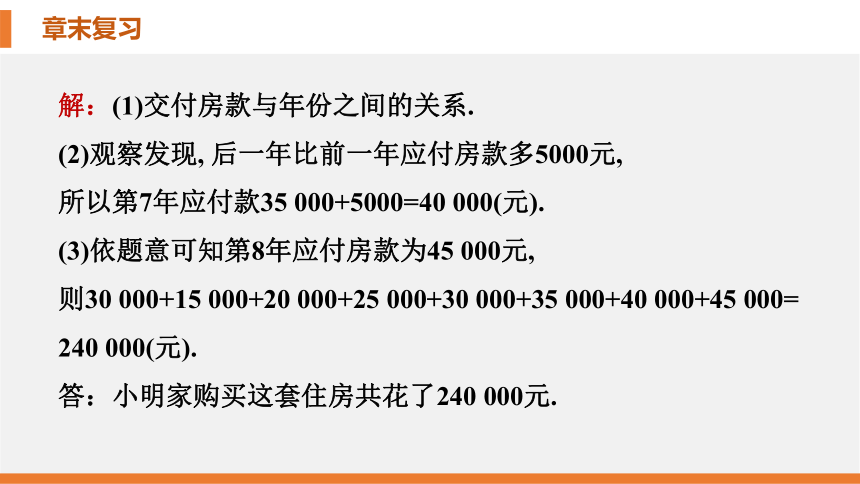

解:(1)交付房款与年份之间的关系.

(2)观察发现,

后一年比前一年应付房款多5000元,

所以第7年应付款35

000+5000=40

000(元).

(3)依题意可知第8年应付房款为45

000元,

则30

000+15

000+20

000+25

000+30

000+35

000+40

000+45

000=

240

000(元).

答:小明家购买这套住房共花了240

000元.

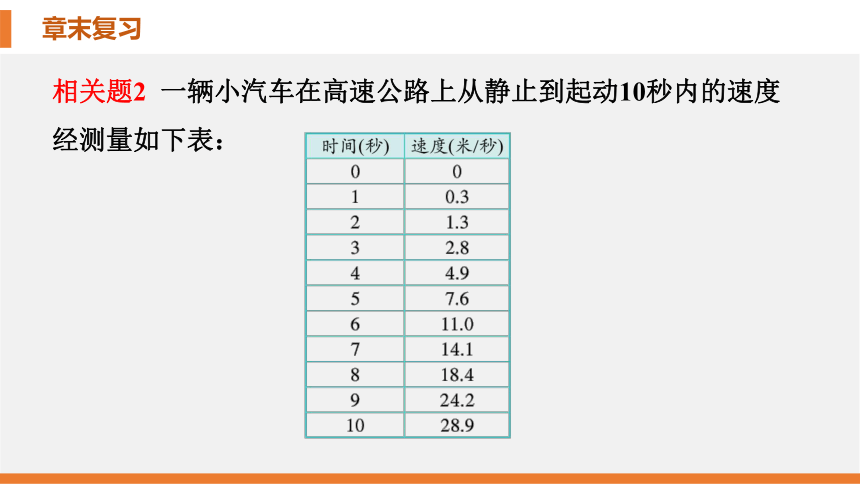

相关题2

一辆小汽车在高速公路上从静止到起动10秒内的速度经测量如下表:

(1)上表反映了哪两个变量之间的关系?哪个是自变量?哪个是因变量?

(2)如果用t表示时间,

v表示速度,

那么随着t的变化,v的变化趋势是什么?

(3)当t每增加1秒,

v的变化情况相同吗?在哪一秒钟,

v增加的最多?

(4)若高速公路上小汽车行驶速度的上限为120千米/时,

试估计还需几秒这辆小汽车的速度就将达到这个上限.

【要点指导】关系式是利用数学式子来表示变量之间关系的等式,

利用关系式,

可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值,

也可以根据因变量的值求出相应的自变量的值(要注意自变量的取值范围).

专题三

关系式法

例3

已知三角形ABC的底边BC=10

cm,

当BC边上的高AD的长从小到大变化时,

三角形ABC的面积也随之变化.

(1)在这个变化过程中,

自变量和因变量各是什么?

(2)三角形ABC的面积S(cm2

)与BC边上的高h(cm)之间的关系式是什么?

(3)用表格表示当h由4

cm变到10

cm时(每次增加1

cm),

S的相应值;

(4)当h每增加1

cm时,

S如何变化?

解:(1)在这个变化过程中,

自变量是BC边上的高线AD的长,

因变量是三角形ABC的面积.

(2)S=

BC·h=

×10·h=5h,

即S与h之间的关系式是S=5h(h>0).

(3)列表格如下:

(4)由(3)可知,

当h每增加1

cm时,

S增加5

cm2

.

h(cm)

4

5

6

7

8

9

10

S(cm2

)

20

25

30

35

40

45

50

相关题3

圆柱的底面半径是2

cm,当圆柱的高h(cm)由大到小变化时,

圆柱的体积V(cm3

)随之发生变化.

(1)在这个变化过程中,

自变量和因变量各是什么?

(2)写出在这个变化过程中圆柱的体积V与高h之间的关系式;

(3)当h由10

cm变化到5

cm时,

V是怎样变化的?

(4)当h=7

cm时,

V是多少?

解:(1)在这个变化过程中,自变量是圆柱的高h,因变量是圆柱的体积V.

(2)V=π·22·h=4πh(h>0).

(3)当h由10

cm变化到5

cm时,V由40π

cm3变化到20π

cm3.

(4)当h=7

cm时,V=4πh=4π×7=28π(cm3),故V是28π

cm3.

【要点指导】图像信息题,

是指由两个变量之间关系的图像提供已知条件的试题.

图像信息,

主要包括由图像的形状特点、变化趋势、相关位置、交点情况、相关数据给出的信息等.

由于图像信息体现了数形结合的特点,

不但可以培养从图像中获取信息、获取数据的能力,

而且也能培养学生的观察、分析、转化能力,

应用图像信息解决实际问题的综合能力.

专题四

图像法

例4

某水电站的蓄水池有2个进水口,

1个出水口,

每个进水口的进水量与时间的关系如图3-Z-1①所示,

出水口的出水量与时间的关系如图②所示.已知某天从0点到6点,进行机组试运行,试机时至少打开1个水口,

最多打开3个水口,

且该水池的蓄水量与时间的关系如图③所示.

图3-Z-1

给出以下三个判断:

①0点到3点只进水不出水;②3点到4点,不进水只出水;③4点到6点不进水不出水.

则上述判断中一定正确的是(

).

A.①

B.②

C.②③

D.①②

A

分析

由图③可获得如下一些信息:0点到3点时,

每小时平均进水2万米3

,

需开2个进水口,

只进水不出水;3点到4点池内水仅放出1万米3

.

因为出水口每小时出水2万米3

,

所以此段既进水,

又出水.

4点到6点,

池中的水量稳定在5万米3

,

即进水量与出水量相同,

也就是开放2个进水口,

1个出水口,

池中的水量不变.

因此一定正确的是①,

故选A.

相关题4

某洗衣机在洗涤衣服时,经历了进水、清洗、排水、脱水四个连续过程,其中进水、清洗、排水时洗衣机中的水量(升)与时间(分)之间的关系如图3-Z-2所示.

图3-Z-2

根据图像解答下列问题:

(1)洗衣机的进水时间是多少分钟?清洗时洗衣机中的水量是多少升?

(2)已知洗衣机的排水速度为每分钟19升,

如果排水时间为2分钟,

求排水结束时洗衣机中剩下的水量.

[解析]第(1)小题由图像信息直接可得,第(2)小题中排水时洗衣机中的水量与时间之间的关系应与图像中的最后一条线段对应,特别注意的是:图像中的最后一条线段不与x轴相交,它所刻画的实际含义是“排水结束时”洗衣机中尚有“剩下的水量”,这也正是数形结合的点睛之笔.

解:(1)由图像可知:洗衣机的进水时间是4分钟,清洗时洗衣机中的水量是40升.

(2)排水结束时洗衣机中剩下的水量为40-19×2=2(升).

【要点指导】章主要是探究变量之间的关系,

用到的数学思想主要是数形结合思想.数形结合思想是在研究问题的过程中,

把数与形结合起来考虑,

一方面可以把抽象的数量关系用直观、形象的图像来表示,

便于观察、总结、获取信息;另一方面,

把图像问题转化为数学问题,

便于深入细致的研究.

素养提升

专题

数形结合思想的应用

例

某校为了选拔百米运动员,

让学生进行100米比赛,

小明和小亮同时比赛,

所跑路程与时间的关系如图3-Z-3所示,

其中横轴为时间(秒),

纵轴为所跑的路程(米),

根据图像完成下列各题:

图3-Z-3

(1)小明和小亮的百米成绩各是多少?

(2)两人谁的速度较快?两人的速度各是多少?

(3)当小明到达终点时,

小亮所跑的路程是多少?

(4)小明和小亮如果继续以原速度往前跑,

他们能否相遇?利用图像加以解释.

解:(1)小明的百米成绩是12秒,

小亮的百米成绩是12.5秒.

(2)小明的速度较快.

小明的速度是

=

(米/秒),

小亮的速度是

(米/秒).

(3)12×8=96(米),

即当小明到达终点时,

小亮所跑的路程是96米.

(4)小明和小亮如果继续以原速度往前跑,

他们不能相遇.

理由:因为两图像往后没有交点,

故不会有时间相同、路程也相同这种情况发生,

所以两人不会相遇.

相关题

小明某天上午9时骑自行车离家,

15时回到家.

他回家后将自己出行后离家的路程与时间之间的变化绘制成如图3-Z-4所示

的

图像.

根据图像,

回答下列问题:

图3-Z-4

(1)10

时和13时,

他分别离家多远?

(2)

他到达离家最远的地方是什么时间?此时离家多远?

(3)

11时到12时他行驶了多少千米?

(4)

他可能在哪个时间段休息,

并吃午餐?

(5)

他由离家最远的地方返回时的平均速度是多少?

解:(1)由纵轴可以看出10时他离家15千米,13时他离家30千米.

(2)由横轴可以看出他12时离家最远,由纵轴可以看出最远时离家30千米.

(3)由纵轴可以看出11时他离家19千米,12时他离家30千米,故11时到12时他行驶了30-19=11(千米).

(4)由纵轴可以看出12时到13时他离家的路程没有发生变化,故他可能在12时到13时这个时间段休息并吃午餐.

(5)由横轴可以看出他回家用了2个小时,由纵轴可以看出他返回时行驶的路程是30千米,故他回家的速度是30÷2=15(千米/时).

中考链接

母题1

(教材P70随堂练习)

海水受日月的引力而产生潮汐现象,

早晨海水上涨叫作潮,

黄昏海水上涨叫作汐,

合称潮汐.

潮汐

与人类的生活有着密切的联系.

下面

是某港口从0时到12时的水深情况.

图3-Z-5

(1)大约什么时刻港口的水最深?深度约是多少?

(2)大约什么时刻港口的水最浅?深度约是多少?

(3)在什么时间范围内,

港口水深在增加?

(4)在什么时间范围内,

港口水深在减少?

(5)A,

B两点分别表示什么?还有几时水的深度与A点所表示的深度相同?

(6)说一说这个港口从0时到12时的水深是怎样变化的.

考点:根据图像分析变量间的关系.

考情:主要考查对图像的认识.

策略:根据横轴与纵轴对应的变量关系,

分析图像最高点、最低点表示的实际意义,

然后根据图像的变化趋势分析变量的增减性.

链接1

[襄阳中考]图3-Z-6是一台自动测温记录仪记录的温度变化的图像,

它反映了我市冬季某天气温随时间的变化而变化的情况,

观察图像得到下列信息,

其中错误的是(

).

A.凌晨4时气温最低,

为-3

℃

B.14时气温最高,

为8

℃

C.从0时至14时,

气温随时间

的增加而上升

D.从14时至24时,

气温随时间的增加而下降

C

图3-Z-6

分析

选项

正误

理由

A

√

根据图像可知在凌晨4时图像处于最低点,

此时气温最低,

为

-3

℃

B

√

根据图像可知在14时图像处于最高点,此时气温最高,

为8

℃

C

×

从0时至4时,

气温随时间的增加而下降,

从4时至14时,

气温随时间的增加而上升

D

√

从14时至24时,

气温随时间的增加而下降

母题2

(教材P75习题3.4第4题)

小明站在离家不远的公共汽车

站等车.

图3-Z-7中哪一个图能最好

地刻画等车这段时间离家距离与时

间的关系?

图3-Z-7

考点:图像表示变量间的关系.

考情:主要考查具体情境的图像表示,

或由图像描述信息.

策略:考查学生对于图像中信息的理解能力,

应明白横轴上的点表示的是自变量,

纵轴上的点表示的是因变量.

认真观察图像并准确理解图像所包含的信息是解决此类题的关键.

链接2

[武汉中考]“漏壶”(如图3-Z-8)是一种中国古代计时器,

在它内部盛一定量的水,

不考虑水量变化对压力的影响,

水从壶底小孔均匀漏出,

壶内壁有刻度,

人们根据壶中水面的位置计算时间.

下列图像适合表示壶底到水面的高度与漏水时间的对应关系的是( ).

A

分析

因为不考虑水量变化对压力的影响,

水从壶底小孔均匀漏出,

所以壶底到水面的高度随漏水时间的增大而减小,

且单位时间内高度减小的量是固定的,

故选A.

母题3

(教材P74随堂练习第2题)

一辆公共汽车从车站开出,

加速行驶一段后开始匀速行驶.

过了一段时间,

汽车到达下

一个车站.乘客上、下车后

汽车开始加速,

一段时间后

又开始匀速行驶.

下面的哪

一幅图可以近似地刻画出汽

车在这段时间内的速度变化情况?

图

3-Z-10

考点:用图像表示速度与时间之间的关系.

考情:主要考查实际问题情景与图像之间的相互转化.

策略:从图像中获取信息,

先要看清横、纵轴表示的是什么,

然后结合图像与横轴、纵轴的位置关系,

直线(线段、射线)的倾斜程度等,

获取相应的信息.

链接3

[宜宾中考]图3-Z-11是甲、乙两车在某时段内速度随时间变化的图像,

下列结论错误的是(

).

A.乙车前4秒行驶的路程为48米

B.在0到8秒内甲车的速度每秒

增加4米

C.两车到第3秒时行驶的路程相等

D.

在4至8秒内甲车的速度都大于乙车的速度

C

图3-Z-11

分析

由图像知乙车在整个行驶过程中速度的变化分两段,

第一段(前4秒),

图像与横轴平行,即时间改变,

速度不变,

都是12米/秒,

所以前4秒行驶了48米;4至8秒,

乙的图像都在甲的图像的下面,

说明4到8秒内甲的速度都大于乙的速度.

再看甲的图像,

是一条过原点的线段,

说明速度随时间是均匀变化的.

因为8秒内速度由0米/秒变化到32米/秒,

所以速度每秒增加4米.

故选C.

谢

谢

观

看!

第三章 变量之间的关系

章末复习

第三章 变量之间的关系

章末复习

知识框架

归纳整合

素养提升

中考链接

知识框架

基本概念

变量之间

的关系

变量之间关系的表示方法

利用变量之间的关系进行预测,

利用变量之间的关系解决实际问题

常量:不变的量

变量

基本概念

自变量:主动变化的量

因变量:被动变化的量

表格法:不需要计算就可以直接

看出几组自变量与因变量的值

关系式法:能简明、精确地概括

变量之间的关系

图像法:直观、形象地表示变量

之间的变化

变量之间

关系的表

示方法

【要点指导】在某一变化过程中,

数值发生变化的量叫作变量,

数值始终不变的量叫作常量.

变量分为自变量和因变量,

在某个变化过程中,

主动发生变化的量叫作自变量,

因自变量的变化而被动发生变化的量叫作因变量.

归纳整合

专题一

识别变量、常量、自变量、因变量

例1

对于圆的周长公式C=2πR,

下列说法错误的是( ).

A.π是变量

B.R,

C是变量

C.R是自变量

D.C是因变量

A

分析

选项

说法是否正确

分析

A

错误

π是一个常量

B

正确

R,

C是变量

C

正确

R是自变量

D

正确

C是因变量

相关题1

某品牌豆浆机的成本为70元/个,

销售商对其定价与销量的关系进行了调查,

结果如下:下列说法正确的是( ).

A.

定价是常量,

销量是变量

B.

定价是变量,

销量是常量

C.

定价与销量都是变量,

定

价是自变量,销量是因变量

D.

定价与销量都是变量,

销

量是自变量,定价是因变量

C

定价(元)

销量(个)

100

80

110

100

120

110

130

100

140

80

150

60

例2

小明家按照分期付款的方式购房,

购房时,

首付(第1年)为30

000元,以后每年付款见下表:

(1)表中反映了哪两个量之间的关系?

(2)根据表格推算,

小明家第7年应付款多少元?

(3)若小明家到第8年恰好付清房款,

则他家购买这套住房共花了多少元?

年份

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

交付房款(元)

15000

20000

25000

30000

35000

解:(1)交付房款与年份之间的关系.

(2)观察发现,

后一年比前一年应付房款多5000元,

所以第7年应付款35

000+5000=40

000(元).

(3)依题意可知第8年应付房款为45

000元,

则30

000+15

000+20

000+25

000+30

000+35

000+40

000+45

000=

240

000(元).

答:小明家购买这套住房共花了240

000元.

相关题2

一辆小汽车在高速公路上从静止到起动10秒内的速度经测量如下表:

(1)上表反映了哪两个变量之间的关系?哪个是自变量?哪个是因变量?

(2)如果用t表示时间,

v表示速度,

那么随着t的变化,v的变化趋势是什么?

(3)当t每增加1秒,

v的变化情况相同吗?在哪一秒钟,

v增加的最多?

(4)若高速公路上小汽车行驶速度的上限为120千米/时,

试估计还需几秒这辆小汽车的速度就将达到这个上限.

【要点指导】关系式是利用数学式子来表示变量之间关系的等式,

利用关系式,

可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值,

也可以根据因变量的值求出相应的自变量的值(要注意自变量的取值范围).

专题三

关系式法

例3

已知三角形ABC的底边BC=10

cm,

当BC边上的高AD的长从小到大变化时,

三角形ABC的面积也随之变化.

(1)在这个变化过程中,

自变量和因变量各是什么?

(2)三角形ABC的面积S(cm2

)与BC边上的高h(cm)之间的关系式是什么?

(3)用表格表示当h由4

cm变到10

cm时(每次增加1

cm),

S的相应值;

(4)当h每增加1

cm时,

S如何变化?

解:(1)在这个变化过程中,

自变量是BC边上的高线AD的长,

因变量是三角形ABC的面积.

(2)S=

BC·h=

×10·h=5h,

即S与h之间的关系式是S=5h(h>0).

(3)列表格如下:

(4)由(3)可知,

当h每增加1

cm时,

S增加5

cm2

.

h(cm)

4

5

6

7

8

9

10

S(cm2

)

20

25

30

35

40

45

50

相关题3

圆柱的底面半径是2

cm,当圆柱的高h(cm)由大到小变化时,

圆柱的体积V(cm3

)随之发生变化.

(1)在这个变化过程中,

自变量和因变量各是什么?

(2)写出在这个变化过程中圆柱的体积V与高h之间的关系式;

(3)当h由10

cm变化到5

cm时,

V是怎样变化的?

(4)当h=7

cm时,

V是多少?

解:(1)在这个变化过程中,自变量是圆柱的高h,因变量是圆柱的体积V.

(2)V=π·22·h=4πh(h>0).

(3)当h由10

cm变化到5

cm时,V由40π

cm3变化到20π

cm3.

(4)当h=7

cm时,V=4πh=4π×7=28π(cm3),故V是28π

cm3.

【要点指导】图像信息题,

是指由两个变量之间关系的图像提供已知条件的试题.

图像信息,

主要包括由图像的形状特点、变化趋势、相关位置、交点情况、相关数据给出的信息等.

由于图像信息体现了数形结合的特点,

不但可以培养从图像中获取信息、获取数据的能力,

而且也能培养学生的观察、分析、转化能力,

应用图像信息解决实际问题的综合能力.

专题四

图像法

例4

某水电站的蓄水池有2个进水口,

1个出水口,

每个进水口的进水量与时间的关系如图3-Z-1①所示,

出水口的出水量与时间的关系如图②所示.已知某天从0点到6点,进行机组试运行,试机时至少打开1个水口,

最多打开3个水口,

且该水池的蓄水量与时间的关系如图③所示.

图3-Z-1

给出以下三个判断:

①0点到3点只进水不出水;②3点到4点,不进水只出水;③4点到6点不进水不出水.

则上述判断中一定正确的是(

).

A.①

B.②

C.②③

D.①②

A

分析

由图③可获得如下一些信息:0点到3点时,

每小时平均进水2万米3

,

需开2个进水口,

只进水不出水;3点到4点池内水仅放出1万米3

.

因为出水口每小时出水2万米3

,

所以此段既进水,

又出水.

4点到6点,

池中的水量稳定在5万米3

,

即进水量与出水量相同,

也就是开放2个进水口,

1个出水口,

池中的水量不变.

因此一定正确的是①,

故选A.

相关题4

某洗衣机在洗涤衣服时,经历了进水、清洗、排水、脱水四个连续过程,其中进水、清洗、排水时洗衣机中的水量(升)与时间(分)之间的关系如图3-Z-2所示.

图3-Z-2

根据图像解答下列问题:

(1)洗衣机的进水时间是多少分钟?清洗时洗衣机中的水量是多少升?

(2)已知洗衣机的排水速度为每分钟19升,

如果排水时间为2分钟,

求排水结束时洗衣机中剩下的水量.

[解析]第(1)小题由图像信息直接可得,第(2)小题中排水时洗衣机中的水量与时间之间的关系应与图像中的最后一条线段对应,特别注意的是:图像中的最后一条线段不与x轴相交,它所刻画的实际含义是“排水结束时”洗衣机中尚有“剩下的水量”,这也正是数形结合的点睛之笔.

解:(1)由图像可知:洗衣机的进水时间是4分钟,清洗时洗衣机中的水量是40升.

(2)排水结束时洗衣机中剩下的水量为40-19×2=2(升).

【要点指导】章主要是探究变量之间的关系,

用到的数学思想主要是数形结合思想.数形结合思想是在研究问题的过程中,

把数与形结合起来考虑,

一方面可以把抽象的数量关系用直观、形象的图像来表示,

便于观察、总结、获取信息;另一方面,

把图像问题转化为数学问题,

便于深入细致的研究.

素养提升

专题

数形结合思想的应用

例

某校为了选拔百米运动员,

让学生进行100米比赛,

小明和小亮同时比赛,

所跑路程与时间的关系如图3-Z-3所示,

其中横轴为时间(秒),

纵轴为所跑的路程(米),

根据图像完成下列各题:

图3-Z-3

(1)小明和小亮的百米成绩各是多少?

(2)两人谁的速度较快?两人的速度各是多少?

(3)当小明到达终点时,

小亮所跑的路程是多少?

(4)小明和小亮如果继续以原速度往前跑,

他们能否相遇?利用图像加以解释.

解:(1)小明的百米成绩是12秒,

小亮的百米成绩是12.5秒.

(2)小明的速度较快.

小明的速度是

=

(米/秒),

小亮的速度是

(米/秒).

(3)12×8=96(米),

即当小明到达终点时,

小亮所跑的路程是96米.

(4)小明和小亮如果继续以原速度往前跑,

他们不能相遇.

理由:因为两图像往后没有交点,

故不会有时间相同、路程也相同这种情况发生,

所以两人不会相遇.

相关题

小明某天上午9时骑自行车离家,

15时回到家.

他回家后将自己出行后离家的路程与时间之间的变化绘制成如图3-Z-4所示

的

图像.

根据图像,

回答下列问题:

图3-Z-4

(1)10

时和13时,

他分别离家多远?

(2)

他到达离家最远的地方是什么时间?此时离家多远?

(3)

11时到12时他行驶了多少千米?

(4)

他可能在哪个时间段休息,

并吃午餐?

(5)

他由离家最远的地方返回时的平均速度是多少?

解:(1)由纵轴可以看出10时他离家15千米,13时他离家30千米.

(2)由横轴可以看出他12时离家最远,由纵轴可以看出最远时离家30千米.

(3)由纵轴可以看出11时他离家19千米,12时他离家30千米,故11时到12时他行驶了30-19=11(千米).

(4)由纵轴可以看出12时到13时他离家的路程没有发生变化,故他可能在12时到13时这个时间段休息并吃午餐.

(5)由横轴可以看出他回家用了2个小时,由纵轴可以看出他返回时行驶的路程是30千米,故他回家的速度是30÷2=15(千米/时).

中考链接

母题1

(教材P70随堂练习)

海水受日月的引力而产生潮汐现象,

早晨海水上涨叫作潮,

黄昏海水上涨叫作汐,

合称潮汐.

潮汐

与人类的生活有着密切的联系.

下面

是某港口从0时到12时的水深情况.

图3-Z-5

(1)大约什么时刻港口的水最深?深度约是多少?

(2)大约什么时刻港口的水最浅?深度约是多少?

(3)在什么时间范围内,

港口水深在增加?

(4)在什么时间范围内,

港口水深在减少?

(5)A,

B两点分别表示什么?还有几时水的深度与A点所表示的深度相同?

(6)说一说这个港口从0时到12时的水深是怎样变化的.

考点:根据图像分析变量间的关系.

考情:主要考查对图像的认识.

策略:根据横轴与纵轴对应的变量关系,

分析图像最高点、最低点表示的实际意义,

然后根据图像的变化趋势分析变量的增减性.

链接1

[襄阳中考]图3-Z-6是一台自动测温记录仪记录的温度变化的图像,

它反映了我市冬季某天气温随时间的变化而变化的情况,

观察图像得到下列信息,

其中错误的是(

).

A.凌晨4时气温最低,

为-3

℃

B.14时气温最高,

为8

℃

C.从0时至14时,

气温随时间

的增加而上升

D.从14时至24时,

气温随时间的增加而下降

C

图3-Z-6

分析

选项

正误

理由

A

√

根据图像可知在凌晨4时图像处于最低点,

此时气温最低,

为

-3

℃

B

√

根据图像可知在14时图像处于最高点,此时气温最高,

为8

℃

C

×

从0时至4时,

气温随时间的增加而下降,

从4时至14时,

气温随时间的增加而上升

D

√

从14时至24时,

气温随时间的增加而下降

母题2

(教材P75习题3.4第4题)

小明站在离家不远的公共汽车

站等车.

图3-Z-7中哪一个图能最好

地刻画等车这段时间离家距离与时

间的关系?

图3-Z-7

考点:图像表示变量间的关系.

考情:主要考查具体情境的图像表示,

或由图像描述信息.

策略:考查学生对于图像中信息的理解能力,

应明白横轴上的点表示的是自变量,

纵轴上的点表示的是因变量.

认真观察图像并准确理解图像所包含的信息是解决此类题的关键.

链接2

[武汉中考]“漏壶”(如图3-Z-8)是一种中国古代计时器,

在它内部盛一定量的水,

不考虑水量变化对压力的影响,

水从壶底小孔均匀漏出,

壶内壁有刻度,

人们根据壶中水面的位置计算时间.

下列图像适合表示壶底到水面的高度与漏水时间的对应关系的是( ).

A

分析

因为不考虑水量变化对压力的影响,

水从壶底小孔均匀漏出,

所以壶底到水面的高度随漏水时间的增大而减小,

且单位时间内高度减小的量是固定的,

故选A.

母题3

(教材P74随堂练习第2题)

一辆公共汽车从车站开出,

加速行驶一段后开始匀速行驶.

过了一段时间,

汽车到达下

一个车站.乘客上、下车后

汽车开始加速,

一段时间后

又开始匀速行驶.

下面的哪

一幅图可以近似地刻画出汽

车在这段时间内的速度变化情况?

图

3-Z-10

考点:用图像表示速度与时间之间的关系.

考情:主要考查实际问题情景与图像之间的相互转化.

策略:从图像中获取信息,

先要看清横、纵轴表示的是什么,

然后结合图像与横轴、纵轴的位置关系,

直线(线段、射线)的倾斜程度等,

获取相应的信息.

链接3

[宜宾中考]图3-Z-11是甲、乙两车在某时段内速度随时间变化的图像,

下列结论错误的是(

).

A.乙车前4秒行驶的路程为48米

B.在0到8秒内甲车的速度每秒

增加4米

C.两车到第3秒时行驶的路程相等

D.

在4至8秒内甲车的速度都大于乙车的速度

C

图3-Z-11

分析

由图像知乙车在整个行驶过程中速度的变化分两段,

第一段(前4秒),

图像与横轴平行,即时间改变,

速度不变,

都是12米/秒,

所以前4秒行驶了48米;4至8秒,

乙的图像都在甲的图像的下面,

说明4到8秒内甲的速度都大于乙的速度.

再看甲的图像,

是一条过原点的线段,

说明速度随时间是均匀变化的.

因为8秒内速度由0米/秒变化到32米/秒,

所以速度每秒增加4米.

故选C.

谢

谢

观

看!

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率