2020-2021学年北师大版数学七年级下册单元期末复习课件 第四章 三角形(共81张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年北师大版数学七年级下册单元期末复习课件 第四章 三角形(共81张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-05 09:31:42 | ||

图片预览

文档简介

(共81张PPT)

第四章 三角形

章末复习

第四章 三角形

章末复习

知识框架

归纳整合

素养提升

中考链接

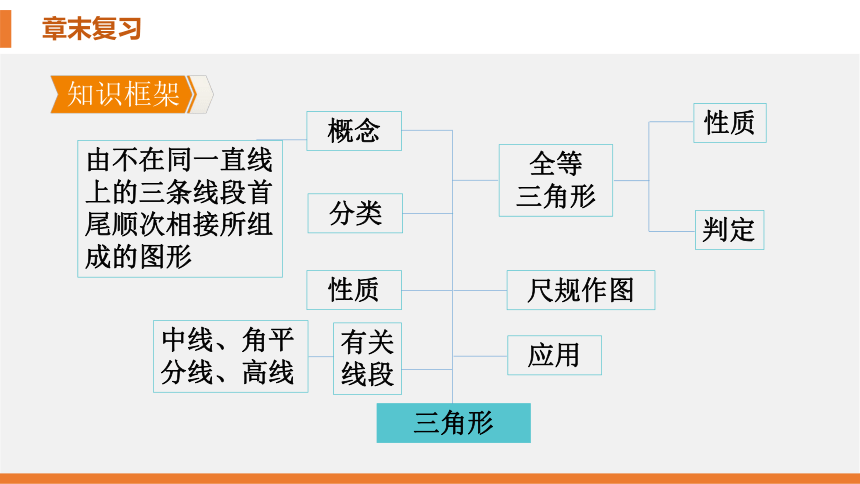

知识框架

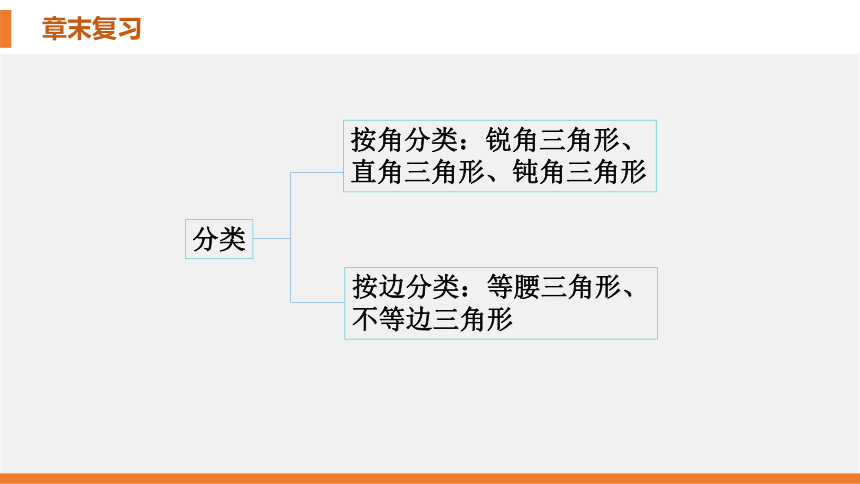

分类

三角形

全等

三角形

应用

判定

尺规作图

性质

有关线段

概念

性质

由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形

中线、角平分线、高线

分类

按角分类:锐角三角形、

直角三角形、钝角三角形

按边分类:等腰三角形、

不等边三角形

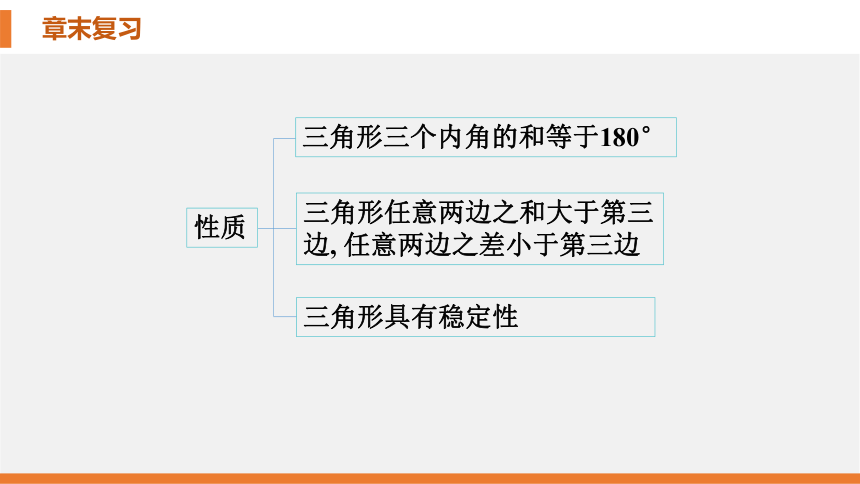

三角形三个内角的和等于180°

三角形任意两边之和大于第三

边,

任意两边之差小于第三边

三角形具有稳定性

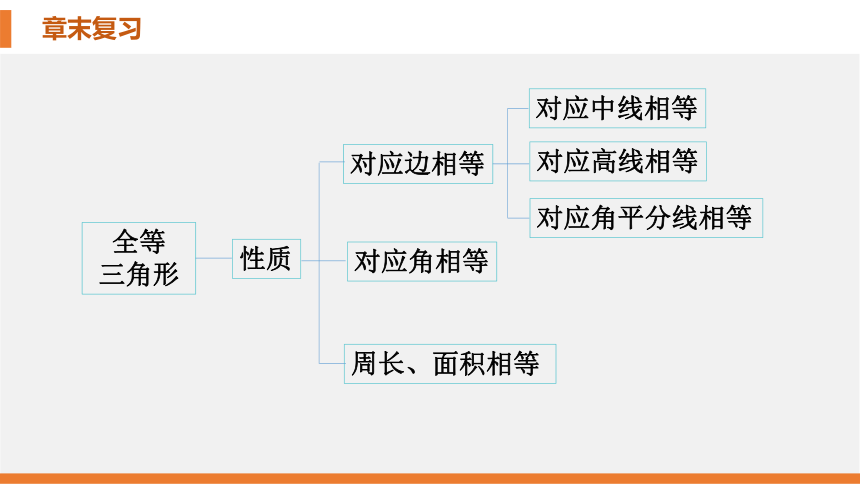

性质

对应边相等

对应角相等

周长、面积相等

性质

对应中线相等

对应高线相等

对应角平分线相等

全等

三角形

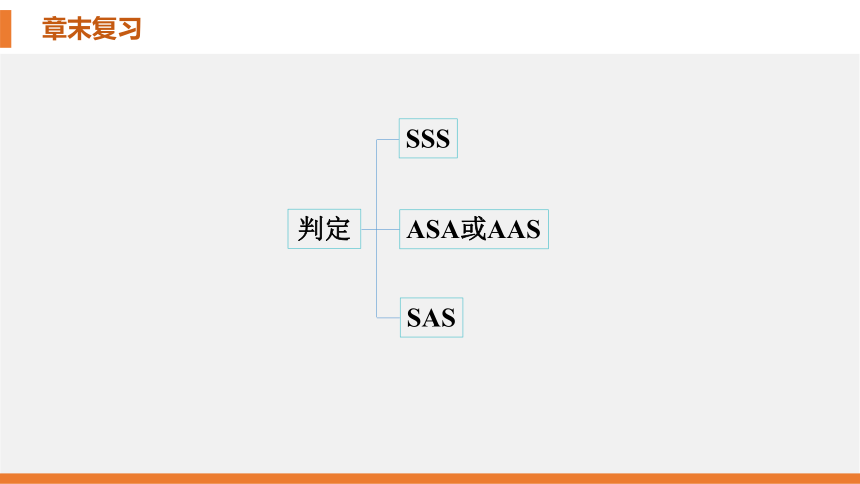

SSS

ASA或AAS

判定

SAS

应用

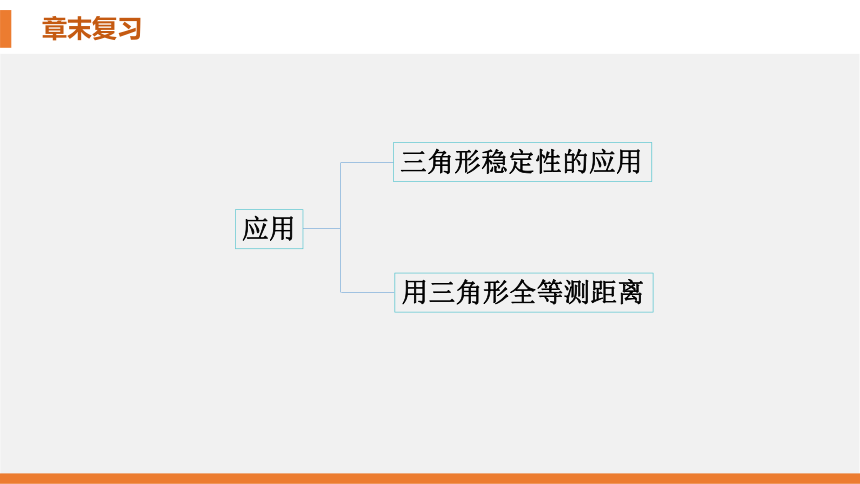

三角形稳定性的应用

用三角形全等测距离

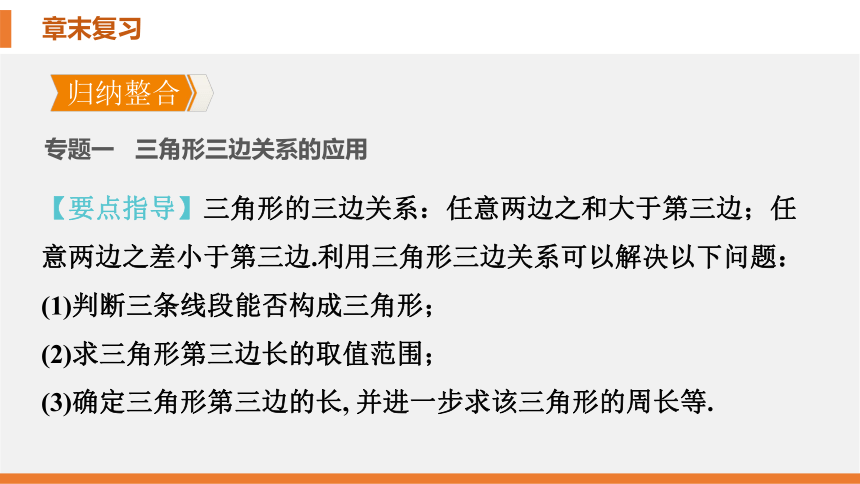

【要点指导】三角形的三边关系:任意两边之和大于第三边;任

意两边之差小于第三边.利用三角形三边关系可以解决以下问题:

(1)判断三条线段能否构成三角形;

(2)求三角形第三边长的取值范围;

(3)确定三角形第三边的长,

并进一步求该三角形的周长等.

归纳整合

专题一

三角形三边关系的应用

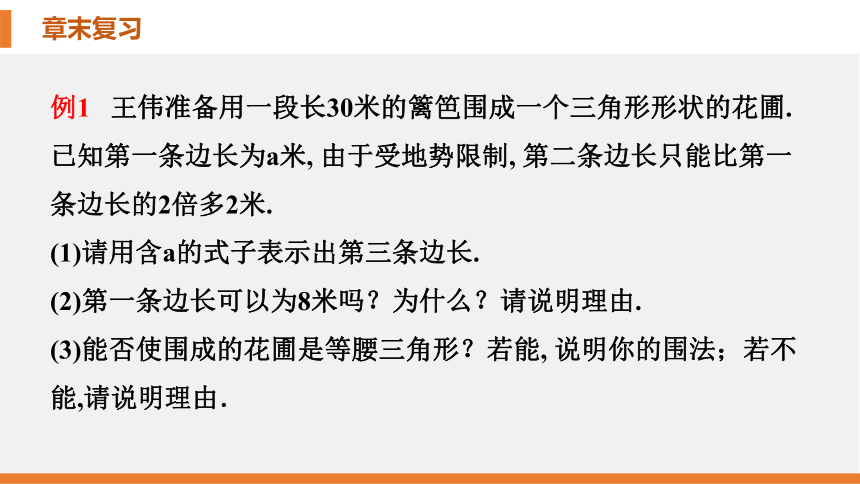

例1

王伟准备用一段长30米的篱笆围成一个三角形形状的花圃.

已知第一条边长为a米,

由于受地势限制,

第二条边长只能比第一条边长的2倍多2米.

(1)请用含a的式子表示出第三条边长.

(2)第一条边长可以为8米吗?为什么?请说明理由.

(3)能否使围成的花圃是等腰三角形?若能,

说明你的围法;若不能,请说明理由.

分析

本题以三角形三边关系为载体,

主要考查了整式计算与三角形的有关边的知识的理解与运用,

在探究等腰三角形的形状时要注意分类讨论,构建方程分析与解决实际问题.

解:

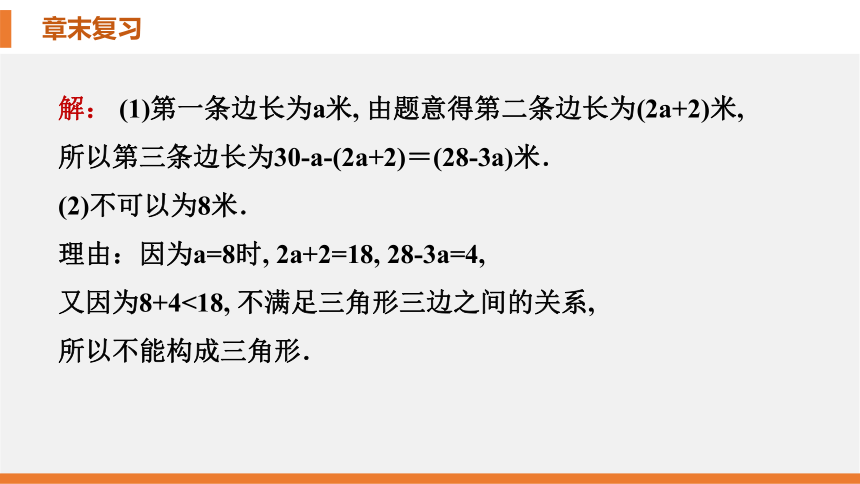

(1)第一条边长为a米,

由题意得第二条边长为(2a+2)米,

所以第三条边长为30-a-(2a+2)=(28-3a)米.

(2)不可以为8米.

理由:因为a=8时,

2a+2=18,

28-3a=4,

又因为8+4<18,

不满足三角形三边之间的关系,

所以不能构成三角形.

(3)能围成等腰三角形.因为a>0,

所以当a=2a+2时,

此方程无解,

不能围成等腰三角形;当a=28-3a时,

解得a=7,

2a+2=16,

因为7+7<16,

不满足三角形三边之间的关系,

所以不能围成等腰三角形;当2a+2=28-3a时,解得

,因为

,此时满足三角形三边之间的关系,

所以存在三边长为

米,

米,

米的等腰三角形.

相关题1-1

已知△ABC的三边长都是整数,

且AB=2,

BC=6,

则△ABC的周长可能是(

).

A.14

B.16

C.18

D.20

A

[解析]

根据“三角形任意两边之和大于第三边”可知AC<8;根据“三角形任意两边之差小于第三边”可知AC>4,因此可以确定AC的取值范围,从而可以确定△ABC的周长的范围.

相关题1-2

已知等腰三角形ABC的两边长分别为2和3,

则等腰三角形ABC的周长为(

).

A.7

B.8

C.6或8

D.7或8

D

[解析]

2和3都可能是底边长,应分别考虑并判断是否可以组成三角形.

相关题1-3

设a,

b,

c是△ABC的三边长,

化简:|a-b-c|+|b-c-a|+

|c+a-b|.

解:

根据三角形的三边关系,得a所以a-b-c<0,b-c-a<0,c+a-b>0,

所以|a-b-c|+|b-c-a|+|c+a-b|

=b+c-a+c+a-b+c+a-b

=a-b+3c.

【要点指导】三角形中的角度计算,

主要是指运用三角形三个内

角的和等于180°,

直角三角形的两个锐角互余,

以及三角形的角平分线、高线等知识进行有关角的度数的计算等.

专题二

与三角形有关的角度计算

例2

下列条件中,

不能判定△ABC为直角三角形的是(

).

A.∠A=2∠B=3∠C

B.2∠A=2∠B=∠C

C.∠A∶∠B∶∠C=3∶2∶1

D.∠A=

∠B=

∠C

A

分析

相关题2-1

如图4-Z-1,

△ABC的角平分线CD,

BE相交于点F,

∠A=90°,

EG∥BC,

且CG⊥EG于点G,

下列结论:①∠CEG

=2∠DCB;②∠DFB=

∠CGE;③∠ADC=∠GCD;④CA平分∠BCG.

其中正确结论的个数是(

).

图4-Z-1

C

③因为∠A=90°,所以∠ADC+∠ACD=90°.

因为CD平分∠ACB,

所以∠ACD=∠BCD,所以∠ADC+∠BCD=90°.

因为EG∥BC,且CG⊥EG,

所以∠GCB=90°,即∠GCD+∠BCD=90°,

所以∠ADC=∠GCD,故正确.

④无法证明CA平分∠BCG,故错误.

所以正确的为①②③.

相关题2-2

如图4-Z-2所示,

点A,

B,C,

D,

E,

F是平面上的六个点,

则∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数是(

).

A.180°

B.360°

C.540°

D.720°

图4-Z-2

B

[解析]

如图,因为∠PGH=∠AGB=180°-∠A-∠B,

∠GHP=∠CHD=180°-∠C-∠D,

∠GPH=∠EPF=180°-∠E-∠F,

且∠PGH+∠GHP+∠GPH=180°,

所以540°-∠A-∠B-∠C-∠D-∠E-∠F=180°,

所以∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=540°-180°=360°.

【要点指导】对于三角形中重要线段的问题,

应掌握重要线段所表示的含义,

例如与角有关的有三角形的角平分线和高线,

与此同时会涉及余角的相关知识,

同时还要注意三角形中平行线性质的运用等.

专题三

三角形中重要线段的应用

例3

如图4-Z-3,

在△ABC中,

E是BC边上一点,EC=2BE,

D是AC的中点,

设△ABC,

△ADF,

△BEF的面积分别为S

△ABC

,

S

△ADF

,

S

△BEF

,

且S

△ABC

=12,

则S

△ADF-S

△BEF= .

图4-Z-3

2

分析

由D是AC的中点且S

△ABC

=12,

可得S

△ABD

=

S

△ABC

=

×12=6;

同理由EC=2BE得BE=

BC,

可得S

△ABE

=

×12=4.

又S

△ABE-S△ABF

=S

△BEF

,

S

△ABD-S△ABF

=S

△ADF

,

等量代换可知S

△ADF-S△BEF

=2.

相关题3

如图4-Z-4,

AD为△ABC的中线,

BE为△ABD的中线.

(1)若∠ABE=15°,

∠BAD=35°,

求∠BED的度数;

(2)在△BED中作BD边上的高;

(3)若△ABC的面积为60,BD=5,

则点E到BC边的距离为多少?

图4-Z-4

解:

(1)因为∠ABE=15°,∠BAD=35°,

所以∠BEA=180°-15°-35°=130°,

所以∠BED=180°-130°=50°.

(2)如图所示,EF是△BED中BD边上的高.

例4

如图4-Z-5,

BO,

CO分别平分∠ABC和∠ACB.

(1)若∠A=60°,

求∠O的度数;

(2)若∠A=100°或∠A=120°,

求∠O的度数;

(3)由(1)(2)你发现了什么规律?

写出你的结论,

并说明理由.

图4-Z-5

解:

如图4-Z-5,

因为BO,

CO分别平分∠ABC和∠ACB,

所以∠1=∠2,

∠3=∠4.

(1)因为∠A=60°,

所以∠1+∠2+∠3+∠4=120°,

所以∠1+∠4=60°,

所以∠O=120°.

(2)若∠A=100°,

则∠1+∠2+∠3+∠4=80°,

所以∠1+∠4=40°,

所以∠O=140°.

若∠A=120°,

则∠1+∠2+∠3+∠4=60°,

所以∠1+∠4=30°,

所以∠O

=150°.

图4-Z-5

(3)∠O=90°+

∠A.

理由:因为∠1+∠4=

∠ABC+

∠ACB=

(180°-∠A)

=90°-

∠A,

所以∠O=180°-(∠1+∠4)

=180°-

(

90°-

∠A)

=90°+

∠A.

图4-Z-5

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(1)如图4-Z-6①,

过点B作BE⊥射线AD于点E,则∠ABE与

(∠ACB+∠ABC)之间有何数量关系?请说明理由;

图4-Z-6

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(2)如图②,

过点C作CF⊥A

D

于

点

F

,

则

∠

D

C

F

,∠ACB,

ABC

之间又有怎样的数量关系?写出你的结论(不需说明理由);

图4-Z-6

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(3)

如图③,

过点A作AE⊥BC于点E,

则∠DAE与∠ACB,

∠ABC之间又有怎样的数量关系?写出你的结论(不需说明理由).

图4-Z-6

【要点指导】全等三角形的性质为证明线段(角)相等提供了依据.

三角形全等的判定方法有四种:“SSS”“SAS”“ASA”和“AAS”.

在具体问题中,

一般只直接给出一个或两个条件(有的甚至一个条件也不直接给出),

其余条件常隐含于条件或图形中,

因此找出这些隐含条件是解答问题的关键.

专题四

全等三角形的判定与性质的运用

例5

[衡阳中考]如图4-Z-7,

已知线段AC,

BD相交于点E,

AE=DE,

BE=CE.

(1)试说明:△ABE≌△DCE;

(2)当AB=5时,

求DC的长.

图4-Z-7

解:

(1)在△ABE和△DCE中,

因为AE=DE,

∠AEB=∠DEC,

BE=CE,

所以△ABE≌△DCE(SAS).

(2)因为△ABE≌△DCE,

所以AB=DC.

因为AB=5,

所以DC=5.

相关题5

[武汉中考]如图4-Z-8,点C,

F,

E,

B在一条直线上,∠CFD=

∠BEA,CE=BF,

DF=AE,

写出CD与AB之间的关系,

并说明理由.

图4-Z-8

[解析]由已知推出CF=BE,

根据“SAS”判定△AEB≌△DFC,

从而得出CD=AB,∠C=∠B,

根据平行线的判定得出CD∥AB.

解:CD∥AB,CD=AB,

理由:因为CE=BF,

所以CE-EF=BF-EF,即CF=BE.

在△DFC和△AEB中,

因为CF=BE,∠CFD=∠BEA,DF=AE,

所以△DFC≌△AEB(SAS),

所以CD=AB,∠C=∠B,

所以CD∥AB.

【要点指导】本类题以探究题、开放题为主,

通过“一题多变”与“一题多解”考查同学们的发散思维能力.

这种命题的方式是近年中考命题的一大亮点,

主要考查学生探索三角形全等的条件.

添加条件判定全等的题目,

首先要找到已具备的条件,

这些条件有些是题目明确给出的,

有些是题目隐含的,

然后依据三角形全等的判定方法找出还缺少的条件后进行添加.

但需注意添加条件时,

不能构成“SSA”的形式.

专题五

全等三角形开放探究型问题

例6

如图4-Z-9,

已知点B,

F,

C,

E在同一条直线上,

FB=CE,

AC=

DF.

能否由上面的已知条件说明AB∥DE?如果能,

请写出解答过程;如果不能,

请从下列三个条件中选择一个合适的条件,

添加到已知条件中,

使AB∥DE成立,

并给出理由.

供选择的三个条件(请从其中选择一个):①AB=DE;

②BC=EF;③∠ACB=∠DFE.

图4-Z-9

分析

解:

由上面的已知条件不能说明AB∥DE.

因为缺少说明△ABC和△DEF全等的条件.

有两种添加方法:

(1)添加

①AB=DE.

理由:因为FB=CE,

所以BC=EF.

又因为AC=DF,

AB=DE,所以△ABC≌△DEF,

所以∠B=∠E,

所以AB∥DE.

(2)添加

③∠ACB=∠DFE.

理由:因为FB=CE,

所以BC=EF.

又因为∠ACB=∠DFE

,

AC=DF,

所以△ABC≌△DEF,

所以∠B=∠E,

所以AB∥DE.

相关题6

如图4-Z-10,

△ABC的两条高AD,BE相交于点F,

请添加一个条件,

使得△ADC≌△BEC(不添加其他字母及辅助线),

你添加的条件是

.

答案不唯一,如AC=BC

图4-Z-10

[解析]

答案不唯一,如添加条件:AC=BC.

因为AD,BE是△ABC的两条高,

所以∠ADC=∠BEC=90°.

在△ADC和△BEC中,

因为∠ADC=∠BEC,∠C=∠C,AC=BC,

所以△ADC≌△BEC.

【要点指导】三角形作为初中阶段最基础、最重要的内容,

经常作为呈现知识、能力和数学思想的载体.在等腰三角形中常常涉及分类讨论思想.

素养提升

专题一

分类讨论思想

例1

已知等腰三角形的周长是24

cm.

(1)若腰长是底边长的2倍,

求腰长;

(2)已知其中一边长为6

cm,

求其他两边长.

分析

(1)可以通过设未知数来进行计算,

列出方程,

通过求方程的解得到答案,

其中体现了方程思想.

(2)要注意分两种情况考虑,

因为题目中没有说明这条边究竟是腰还是底边,

所以应该分成两种情况考虑:一种是6

cm长的边为腰,

另一种是6

cm长的边为底,

体现了数学中的分类讨论思想.

注意计算结果还要验证是否符合两边之和都大于第三边.

解:

(1)设底边长为x

cm,

则腰长为2x

cm,

根据题意,

得x+2x+2x=24,

解得x=4.8,

所以2x=2×4.8=9.6,

即腰长为9.6

cm.

(2)因为长为6

cm的边可能是腰,

也可能是底,

所以要分两种情况讨论.

当长为6

cm的边为腰时,

则底边长为24-6×2=12(cm).

因为6+6=12,

两边之和等于第三边,

所以长为6

cm的边为腰时不能组成三角形,

舍去;

当长为6

cm的边为底边时,

则腰长为(24-6)÷2=9(cm).

因为6+9>9,

所以可以组成三角形,

所以三角形的其他两边长均为9

cm

相关题1

已知a,

b,

c为△ABC的三边长,

b,

c满足(b-2)2

+|c-3|=0,

且a为方程|x-4|=2的解,

求△ABC的周长,

并判断△ABC的形状.

解:由(b-2)2+|c-3|=0可得b=2,c=3.

由|x-4|=2解得x=2或x=6,故a=2或a=6.

当a=6时,2+3<6,无法组成三角形,故舍去;

当a=2时,2+2>3,可以组成三角形,即△ABC的三边长分别为2,2,3,它的周长为7,它的形状是等腰三角形.

【要点指导】转化思想就是把复杂的问题转化为简单的问题,

把未知的问题转化为已知的问题来处理的一种思想,

这种思想是我们在解决问题时很重要的一种思想.

本章中最为常见的是把证明线段、角相等转化为证明三角形全等,

把测量长度、选址等实际问题转化为数学问题来解决.

专题二

转化思想的应用

例2

如图4-Z-11所示,

小强在河的岸边,

要测量河面上的一只船B与对岸码头A之间的距离,

他的做法如下:①在岸边确定一点C,

使点C与点A,

B在同一直线上;②在与AC垂直的方向作线段CD,取其中点O;

③作DF⊥CD,

使点F,

O,

A

在同一直线上;④在线段DF上找到一点

E,

使点E与点O,

B共线.

他说测出线段EF

的长就得到了船B与对岸码头A之间的距离.

他这样做有道理吗?为什么?

图4-Z-11

分析

解:小强的做法有道理.

理由:

因为AC⊥CD,

DF⊥CD,

所以∠C=∠D=90°.

又因为OC=OD,

∠AOC=∠FOD(对顶角相等),

所以△ACO≌△FDO(ASA),

所以OA=OF,

∠A=∠F(全等三角形的对应边相等,

对应角相等).

又因为∠AOB=∠FOE(对顶角相等),

所以△AOB≌△FOE(ASA),

所以EF=AB(全等三角形的对应边相等),

所以线段EF的长就是船B与对岸码头A之间的距离.

相关题2

如图4-Z-12所示,

要测量池宽AB,

可以从点A出发在地面上画一条线段AC,使AC⊥AB,

再从点C观测,在BA的延长线上找到一点B′,

使∠ACB′=∠ACB.这时量得的AB′的长度就是AB的长度.

请你说明其中的道理.

图4-Z-12

解:

在△ACB和△ACB′中,

因为∠CAB=∠CAB′=90°,AC=AC,∠ACB=∠ACB′,

所以△ACB≌△ACB′(ASA),

所以AB=AB′.

中考链接

母题1

(教材P86习题4.2第1题,

第2题)

1.下列每组数分别是三根小木棒的长度,

用它们能摆成三角形吗?实际摆一摆,

验证你的结论.

(1)3

cm,

4

cm,

5

cm;

(2)8

cm,

7

cm,

15

cm;

(3)13

cm,

12

cm,

20

cm;

(4)5

cm,

5

cm,

11

cm.

2.等腰三角形一边长9

cm,

另一边长4

cm,

它的第三边是多少?为什么?

考点:三角形的三边关系.

考情:主要考查三条线段能否构成三角形或求第三边长的取值.

策略:根据三角形任意两边之和大于第三边,

任意两边之差小于第三边,

确定未知边长的取值范围,

然后进一步求边长或周长.

链接1

[金华中考]下列各组数中,

不可能成为一个三角形三边长的是( ).

A.2,

3,

4

B.5,

7,

7

C.5,

6,

12

D.6,

8,

10

C

分析

因为5+6<12,

所以5,

6,

12不可能成为一个三角形的三边长.

故选C.

链接2

[自贡中考]已知三角形的两边长分别为1和4,

第三边长为整数,

则该三角形的周长为( ).

A.7

B.8

C.9

D.10

C

分析

设第三边长为x.

根据三角形的三边关系,

得4-1<x<4+1,即3<x<5.

因为x为整数,

所以x的值为4,

故三角形的周长为1+4+4=9.

故选C.

母题2

(教材P84随堂练习第2题)

一个三角形两个内角的度数分别如下,

这个三角形是什么三角形?

(1)30°和60°;

(2)40°和70°;

(3)50°和20°.

考点:三角形的内角和.

考情:主要考查三角形中角度的计算,

判断三角形的形状.

策略:根据“三角形三个内角的和等于180°”计算角的度数,

判断三角形的形状主要看三角形中最大角的度数,

最大角为钝角时是钝角三角形,最大角为直角时是直角三角形,

最大角为锐角时是锐角三角形.

链接3

[襄阳中考]如图4-Z-13,

AD是∠EAC的

平

分

线

,

A

D

∥

B

C

,∠B=30°,

则∠C的度数为( ).

A.50°

B.40°

C.30°

D.20°

C

图4-Z-13

分析

链接4

[绍兴中考]如图4-Z-14,

墙上钉着三根木条a,

b,c,

量得∠1

=70°,

∠2=100°,

那么木条a,

b所在直线所夹的锐角是( ).

A.5°

B.10°

C.30°

D.70°

B

图4-Z-14

分析

如图4-Z-15,

由对顶角相等可知∠3=∠2=100°,

所以木条a,

b所在直线所夹的锐角=180°-100°-70°=10°,

故选B.

图4-Z-15

链接5

[滨州中考]在△ABC中,

若∠A=30°,∠B=50°,

则∠C=

.

100°

分析

因为在△ABC中,

∠A=30°,

∠B=50°,

所以∠C=180°-30°-50°=100°.

母题3

(教材P104习题4.8第1题)

如图4-Z-16,

点E在AB上,

AC=AD,

∠CAB=∠DAB,

△ACE与△ADE全等吗?△ACB与△ADB呢?请说明理由.

图4-Z-16

考点:全等三角形的判定.

考情:主要考查利用“SAS”“ASA”“AAS”“SSS”判定三角形全等,

或说明线段相等、角相等.

策略:先根据已知条件或要说明的结论,

确定需要说明全等的三角形,

再根据三角形全等的判定方法,

确定所缺条件,

最后根据已知找所缺条件.

链接6

[成都中考]如图4-Z-17,

已知∠ABC=∠DCB,添

加

以

下

条

件

,

不

能

判

定△ABC≌△DCB的是( ).

A.∠A=∠D

B.∠ACB=∠DBC

C.AC=DB

D.AB=DC

C

图4-Z-17

分析

A项,

∠A=∠D,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

符合“AAS”,

即能推出△ABC≌△DCB,故本选项不符合题意;B项,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

∠ACB=∠DBC,

符合“ASA”,

即能推出△ABC≌△DCB,

故本选项不符合题意;C项,∠ABC=∠DCB,

AC=BD,

BC=CB,

不符合三角形全等的判定条件,

即不能推出△ABC≌△DCB,

故本选项符合题意;D项,

AB=DC,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

符合“SAS”,

即能推出△ABC≌△DCB,故本选项不符合题意.

链接7

[广州中考]如图4-Z-18,

AB与CD相交于点E,

AE=CE,

DE=BE.试说明:∠A=∠C.

图4-Z-18

解:

在△AED和△CEB中,

因为AE=CE,

∠AED=∠CEB,

DE=BE,

所以△AED≌△CEB(SAS),

所以∠A=∠C(全等三角形对应角相等).

谢

谢

观

看!

第四章 三角形

章末复习

第四章 三角形

章末复习

知识框架

归纳整合

素养提升

中考链接

知识框架

分类

三角形

全等

三角形

应用

判定

尺规作图

性质

有关线段

概念

性质

由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形

中线、角平分线、高线

分类

按角分类:锐角三角形、

直角三角形、钝角三角形

按边分类:等腰三角形、

不等边三角形

三角形三个内角的和等于180°

三角形任意两边之和大于第三

边,

任意两边之差小于第三边

三角形具有稳定性

性质

对应边相等

对应角相等

周长、面积相等

性质

对应中线相等

对应高线相等

对应角平分线相等

全等

三角形

SSS

ASA或AAS

判定

SAS

应用

三角形稳定性的应用

用三角形全等测距离

【要点指导】三角形的三边关系:任意两边之和大于第三边;任

意两边之差小于第三边.利用三角形三边关系可以解决以下问题:

(1)判断三条线段能否构成三角形;

(2)求三角形第三边长的取值范围;

(3)确定三角形第三边的长,

并进一步求该三角形的周长等.

归纳整合

专题一

三角形三边关系的应用

例1

王伟准备用一段长30米的篱笆围成一个三角形形状的花圃.

已知第一条边长为a米,

由于受地势限制,

第二条边长只能比第一条边长的2倍多2米.

(1)请用含a的式子表示出第三条边长.

(2)第一条边长可以为8米吗?为什么?请说明理由.

(3)能否使围成的花圃是等腰三角形?若能,

说明你的围法;若不能,请说明理由.

分析

本题以三角形三边关系为载体,

主要考查了整式计算与三角形的有关边的知识的理解与运用,

在探究等腰三角形的形状时要注意分类讨论,构建方程分析与解决实际问题.

解:

(1)第一条边长为a米,

由题意得第二条边长为(2a+2)米,

所以第三条边长为30-a-(2a+2)=(28-3a)米.

(2)不可以为8米.

理由:因为a=8时,

2a+2=18,

28-3a=4,

又因为8+4<18,

不满足三角形三边之间的关系,

所以不能构成三角形.

(3)能围成等腰三角形.因为a>0,

所以当a=2a+2时,

此方程无解,

不能围成等腰三角形;当a=28-3a时,

解得a=7,

2a+2=16,

因为7+7<16,

不满足三角形三边之间的关系,

所以不能围成等腰三角形;当2a+2=28-3a时,解得

,因为

,此时满足三角形三边之间的关系,

所以存在三边长为

米,

米,

米的等腰三角形.

相关题1-1

已知△ABC的三边长都是整数,

且AB=2,

BC=6,

则△ABC的周长可能是(

).

A.14

B.16

C.18

D.20

A

[解析]

根据“三角形任意两边之和大于第三边”可知AC<8;根据“三角形任意两边之差小于第三边”可知AC>4,因此可以确定AC的取值范围,从而可以确定△ABC的周长的范围.

相关题1-2

已知等腰三角形ABC的两边长分别为2和3,

则等腰三角形ABC的周长为(

).

A.7

B.8

C.6或8

D.7或8

D

[解析]

2和3都可能是底边长,应分别考虑并判断是否可以组成三角形.

相关题1-3

设a,

b,

c是△ABC的三边长,

化简:|a-b-c|+|b-c-a|+

|c+a-b|.

解:

根据三角形的三边关系,得a

所以|a-b-c|+|b-c-a|+|c+a-b|

=b+c-a+c+a-b+c+a-b

=a-b+3c.

【要点指导】三角形中的角度计算,

主要是指运用三角形三个内

角的和等于180°,

直角三角形的两个锐角互余,

以及三角形的角平分线、高线等知识进行有关角的度数的计算等.

专题二

与三角形有关的角度计算

例2

下列条件中,

不能判定△ABC为直角三角形的是(

).

A.∠A=2∠B=3∠C

B.2∠A=2∠B=∠C

C.∠A∶∠B∶∠C=3∶2∶1

D.∠A=

∠B=

∠C

A

分析

相关题2-1

如图4-Z-1,

△ABC的角平分线CD,

BE相交于点F,

∠A=90°,

EG∥BC,

且CG⊥EG于点G,

下列结论:①∠CEG

=2∠DCB;②∠DFB=

∠CGE;③∠ADC=∠GCD;④CA平分∠BCG.

其中正确结论的个数是(

).

图4-Z-1

C

③因为∠A=90°,所以∠ADC+∠ACD=90°.

因为CD平分∠ACB,

所以∠ACD=∠BCD,所以∠ADC+∠BCD=90°.

因为EG∥BC,且CG⊥EG,

所以∠GCB=90°,即∠GCD+∠BCD=90°,

所以∠ADC=∠GCD,故正确.

④无法证明CA平分∠BCG,故错误.

所以正确的为①②③.

相关题2-2

如图4-Z-2所示,

点A,

B,C,

D,

E,

F是平面上的六个点,

则∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数是(

).

A.180°

B.360°

C.540°

D.720°

图4-Z-2

B

[解析]

如图,因为∠PGH=∠AGB=180°-∠A-∠B,

∠GHP=∠CHD=180°-∠C-∠D,

∠GPH=∠EPF=180°-∠E-∠F,

且∠PGH+∠GHP+∠GPH=180°,

所以540°-∠A-∠B-∠C-∠D-∠E-∠F=180°,

所以∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=540°-180°=360°.

【要点指导】对于三角形中重要线段的问题,

应掌握重要线段所表示的含义,

例如与角有关的有三角形的角平分线和高线,

与此同时会涉及余角的相关知识,

同时还要注意三角形中平行线性质的运用等.

专题三

三角形中重要线段的应用

例3

如图4-Z-3,

在△ABC中,

E是BC边上一点,EC=2BE,

D是AC的中点,

设△ABC,

△ADF,

△BEF的面积分别为S

△ABC

,

S

△ADF

,

S

△BEF

,

且S

△ABC

=12,

则S

△ADF-S

△BEF= .

图4-Z-3

2

分析

由D是AC的中点且S

△ABC

=12,

可得S

△ABD

=

S

△ABC

=

×12=6;

同理由EC=2BE得BE=

BC,

可得S

△ABE

=

×12=4.

又S

△ABE-S△ABF

=S

△BEF

,

S

△ABD-S△ABF

=S

△ADF

,

等量代换可知S

△ADF-S△BEF

=2.

相关题3

如图4-Z-4,

AD为△ABC的中线,

BE为△ABD的中线.

(1)若∠ABE=15°,

∠BAD=35°,

求∠BED的度数;

(2)在△BED中作BD边上的高;

(3)若△ABC的面积为60,BD=5,

则点E到BC边的距离为多少?

图4-Z-4

解:

(1)因为∠ABE=15°,∠BAD=35°,

所以∠BEA=180°-15°-35°=130°,

所以∠BED=180°-130°=50°.

(2)如图所示,EF是△BED中BD边上的高.

例4

如图4-Z-5,

BO,

CO分别平分∠ABC和∠ACB.

(1)若∠A=60°,

求∠O的度数;

(2)若∠A=100°或∠A=120°,

求∠O的度数;

(3)由(1)(2)你发现了什么规律?

写出你的结论,

并说明理由.

图4-Z-5

解:

如图4-Z-5,

因为BO,

CO分别平分∠ABC和∠ACB,

所以∠1=∠2,

∠3=∠4.

(1)因为∠A=60°,

所以∠1+∠2+∠3+∠4=120°,

所以∠1+∠4=60°,

所以∠O=120°.

(2)若∠A=100°,

则∠1+∠2+∠3+∠4=80°,

所以∠1+∠4=40°,

所以∠O=140°.

若∠A=120°,

则∠1+∠2+∠3+∠4=60°,

所以∠1+∠4=30°,

所以∠O

=150°.

图4-Z-5

(3)∠O=90°+

∠A.

理由:因为∠1+∠4=

∠ABC+

∠ACB=

(180°-∠A)

=90°-

∠A,

所以∠O=180°-(∠1+∠4)

=180°-

(

90°-

∠A)

=90°+

∠A.

图4-Z-5

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(1)如图4-Z-6①,

过点B作BE⊥射线AD于点E,则∠ABE与

(∠ACB+∠ABC)之间有何数量关系?请说明理由;

图4-Z-6

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(2)如图②,

过点C作CF⊥A

D

于

点

F

,

则

∠

D

C

F

,∠ACB,

ABC

之间又有怎样的数量关系?写出你的结论(不需说明理由);

图4-Z-6

相关题4

在△ABC中,

∠ACB>∠ABC,

AD平分∠BAC.

(3)

如图③,

过点A作AE⊥BC于点E,

则∠DAE与∠ACB,

∠ABC之间又有怎样的数量关系?写出你的结论(不需说明理由).

图4-Z-6

【要点指导】全等三角形的性质为证明线段(角)相等提供了依据.

三角形全等的判定方法有四种:“SSS”“SAS”“ASA”和“AAS”.

在具体问题中,

一般只直接给出一个或两个条件(有的甚至一个条件也不直接给出),

其余条件常隐含于条件或图形中,

因此找出这些隐含条件是解答问题的关键.

专题四

全等三角形的判定与性质的运用

例5

[衡阳中考]如图4-Z-7,

已知线段AC,

BD相交于点E,

AE=DE,

BE=CE.

(1)试说明:△ABE≌△DCE;

(2)当AB=5时,

求DC的长.

图4-Z-7

解:

(1)在△ABE和△DCE中,

因为AE=DE,

∠AEB=∠DEC,

BE=CE,

所以△ABE≌△DCE(SAS).

(2)因为△ABE≌△DCE,

所以AB=DC.

因为AB=5,

所以DC=5.

相关题5

[武汉中考]如图4-Z-8,点C,

F,

E,

B在一条直线上,∠CFD=

∠BEA,CE=BF,

DF=AE,

写出CD与AB之间的关系,

并说明理由.

图4-Z-8

[解析]由已知推出CF=BE,

根据“SAS”判定△AEB≌△DFC,

从而得出CD=AB,∠C=∠B,

根据平行线的判定得出CD∥AB.

解:CD∥AB,CD=AB,

理由:因为CE=BF,

所以CE-EF=BF-EF,即CF=BE.

在△DFC和△AEB中,

因为CF=BE,∠CFD=∠BEA,DF=AE,

所以△DFC≌△AEB(SAS),

所以CD=AB,∠C=∠B,

所以CD∥AB.

【要点指导】本类题以探究题、开放题为主,

通过“一题多变”与“一题多解”考查同学们的发散思维能力.

这种命题的方式是近年中考命题的一大亮点,

主要考查学生探索三角形全等的条件.

添加条件判定全等的题目,

首先要找到已具备的条件,

这些条件有些是题目明确给出的,

有些是题目隐含的,

然后依据三角形全等的判定方法找出还缺少的条件后进行添加.

但需注意添加条件时,

不能构成“SSA”的形式.

专题五

全等三角形开放探究型问题

例6

如图4-Z-9,

已知点B,

F,

C,

E在同一条直线上,

FB=CE,

AC=

DF.

能否由上面的已知条件说明AB∥DE?如果能,

请写出解答过程;如果不能,

请从下列三个条件中选择一个合适的条件,

添加到已知条件中,

使AB∥DE成立,

并给出理由.

供选择的三个条件(请从其中选择一个):①AB=DE;

②BC=EF;③∠ACB=∠DFE.

图4-Z-9

分析

解:

由上面的已知条件不能说明AB∥DE.

因为缺少说明△ABC和△DEF全等的条件.

有两种添加方法:

(1)添加

①AB=DE.

理由:因为FB=CE,

所以BC=EF.

又因为AC=DF,

AB=DE,所以△ABC≌△DEF,

所以∠B=∠E,

所以AB∥DE.

(2)添加

③∠ACB=∠DFE.

理由:因为FB=CE,

所以BC=EF.

又因为∠ACB=∠DFE

,

AC=DF,

所以△ABC≌△DEF,

所以∠B=∠E,

所以AB∥DE.

相关题6

如图4-Z-10,

△ABC的两条高AD,BE相交于点F,

请添加一个条件,

使得△ADC≌△BEC(不添加其他字母及辅助线),

你添加的条件是

.

答案不唯一,如AC=BC

图4-Z-10

[解析]

答案不唯一,如添加条件:AC=BC.

因为AD,BE是△ABC的两条高,

所以∠ADC=∠BEC=90°.

在△ADC和△BEC中,

因为∠ADC=∠BEC,∠C=∠C,AC=BC,

所以△ADC≌△BEC.

【要点指导】三角形作为初中阶段最基础、最重要的内容,

经常作为呈现知识、能力和数学思想的载体.在等腰三角形中常常涉及分类讨论思想.

素养提升

专题一

分类讨论思想

例1

已知等腰三角形的周长是24

cm.

(1)若腰长是底边长的2倍,

求腰长;

(2)已知其中一边长为6

cm,

求其他两边长.

分析

(1)可以通过设未知数来进行计算,

列出方程,

通过求方程的解得到答案,

其中体现了方程思想.

(2)要注意分两种情况考虑,

因为题目中没有说明这条边究竟是腰还是底边,

所以应该分成两种情况考虑:一种是6

cm长的边为腰,

另一种是6

cm长的边为底,

体现了数学中的分类讨论思想.

注意计算结果还要验证是否符合两边之和都大于第三边.

解:

(1)设底边长为x

cm,

则腰长为2x

cm,

根据题意,

得x+2x+2x=24,

解得x=4.8,

所以2x=2×4.8=9.6,

即腰长为9.6

cm.

(2)因为长为6

cm的边可能是腰,

也可能是底,

所以要分两种情况讨论.

当长为6

cm的边为腰时,

则底边长为24-6×2=12(cm).

因为6+6=12,

两边之和等于第三边,

所以长为6

cm的边为腰时不能组成三角形,

舍去;

当长为6

cm的边为底边时,

则腰长为(24-6)÷2=9(cm).

因为6+9>9,

所以可以组成三角形,

所以三角形的其他两边长均为9

cm

相关题1

已知a,

b,

c为△ABC的三边长,

b,

c满足(b-2)2

+|c-3|=0,

且a为方程|x-4|=2的解,

求△ABC的周长,

并判断△ABC的形状.

解:由(b-2)2+|c-3|=0可得b=2,c=3.

由|x-4|=2解得x=2或x=6,故a=2或a=6.

当a=6时,2+3<6,无法组成三角形,故舍去;

当a=2时,2+2>3,可以组成三角形,即△ABC的三边长分别为2,2,3,它的周长为7,它的形状是等腰三角形.

【要点指导】转化思想就是把复杂的问题转化为简单的问题,

把未知的问题转化为已知的问题来处理的一种思想,

这种思想是我们在解决问题时很重要的一种思想.

本章中最为常见的是把证明线段、角相等转化为证明三角形全等,

把测量长度、选址等实际问题转化为数学问题来解决.

专题二

转化思想的应用

例2

如图4-Z-11所示,

小强在河的岸边,

要测量河面上的一只船B与对岸码头A之间的距离,

他的做法如下:①在岸边确定一点C,

使点C与点A,

B在同一直线上;②在与AC垂直的方向作线段CD,取其中点O;

③作DF⊥CD,

使点F,

O,

A

在同一直线上;④在线段DF上找到一点

E,

使点E与点O,

B共线.

他说测出线段EF

的长就得到了船B与对岸码头A之间的距离.

他这样做有道理吗?为什么?

图4-Z-11

分析

解:小强的做法有道理.

理由:

因为AC⊥CD,

DF⊥CD,

所以∠C=∠D=90°.

又因为OC=OD,

∠AOC=∠FOD(对顶角相等),

所以△ACO≌△FDO(ASA),

所以OA=OF,

∠A=∠F(全等三角形的对应边相等,

对应角相等).

又因为∠AOB=∠FOE(对顶角相等),

所以△AOB≌△FOE(ASA),

所以EF=AB(全等三角形的对应边相等),

所以线段EF的长就是船B与对岸码头A之间的距离.

相关题2

如图4-Z-12所示,

要测量池宽AB,

可以从点A出发在地面上画一条线段AC,使AC⊥AB,

再从点C观测,在BA的延长线上找到一点B′,

使∠ACB′=∠ACB.这时量得的AB′的长度就是AB的长度.

请你说明其中的道理.

图4-Z-12

解:

在△ACB和△ACB′中,

因为∠CAB=∠CAB′=90°,AC=AC,∠ACB=∠ACB′,

所以△ACB≌△ACB′(ASA),

所以AB=AB′.

中考链接

母题1

(教材P86习题4.2第1题,

第2题)

1.下列每组数分别是三根小木棒的长度,

用它们能摆成三角形吗?实际摆一摆,

验证你的结论.

(1)3

cm,

4

cm,

5

cm;

(2)8

cm,

7

cm,

15

cm;

(3)13

cm,

12

cm,

20

cm;

(4)5

cm,

5

cm,

11

cm.

2.等腰三角形一边长9

cm,

另一边长4

cm,

它的第三边是多少?为什么?

考点:三角形的三边关系.

考情:主要考查三条线段能否构成三角形或求第三边长的取值.

策略:根据三角形任意两边之和大于第三边,

任意两边之差小于第三边,

确定未知边长的取值范围,

然后进一步求边长或周长.

链接1

[金华中考]下列各组数中,

不可能成为一个三角形三边长的是( ).

A.2,

3,

4

B.5,

7,

7

C.5,

6,

12

D.6,

8,

10

C

分析

因为5+6<12,

所以5,

6,

12不可能成为一个三角形的三边长.

故选C.

链接2

[自贡中考]已知三角形的两边长分别为1和4,

第三边长为整数,

则该三角形的周长为( ).

A.7

B.8

C.9

D.10

C

分析

设第三边长为x.

根据三角形的三边关系,

得4-1<x<4+1,即3<x<5.

因为x为整数,

所以x的值为4,

故三角形的周长为1+4+4=9.

故选C.

母题2

(教材P84随堂练习第2题)

一个三角形两个内角的度数分别如下,

这个三角形是什么三角形?

(1)30°和60°;

(2)40°和70°;

(3)50°和20°.

考点:三角形的内角和.

考情:主要考查三角形中角度的计算,

判断三角形的形状.

策略:根据“三角形三个内角的和等于180°”计算角的度数,

判断三角形的形状主要看三角形中最大角的度数,

最大角为钝角时是钝角三角形,最大角为直角时是直角三角形,

最大角为锐角时是锐角三角形.

链接3

[襄阳中考]如图4-Z-13,

AD是∠EAC的

平

分

线

,

A

D

∥

B

C

,∠B=30°,

则∠C的度数为( ).

A.50°

B.40°

C.30°

D.20°

C

图4-Z-13

分析

链接4

[绍兴中考]如图4-Z-14,

墙上钉着三根木条a,

b,c,

量得∠1

=70°,

∠2=100°,

那么木条a,

b所在直线所夹的锐角是( ).

A.5°

B.10°

C.30°

D.70°

B

图4-Z-14

分析

如图4-Z-15,

由对顶角相等可知∠3=∠2=100°,

所以木条a,

b所在直线所夹的锐角=180°-100°-70°=10°,

故选B.

图4-Z-15

链接5

[滨州中考]在△ABC中,

若∠A=30°,∠B=50°,

则∠C=

.

100°

分析

因为在△ABC中,

∠A=30°,

∠B=50°,

所以∠C=180°-30°-50°=100°.

母题3

(教材P104习题4.8第1题)

如图4-Z-16,

点E在AB上,

AC=AD,

∠CAB=∠DAB,

△ACE与△ADE全等吗?△ACB与△ADB呢?请说明理由.

图4-Z-16

考点:全等三角形的判定.

考情:主要考查利用“SAS”“ASA”“AAS”“SSS”判定三角形全等,

或说明线段相等、角相等.

策略:先根据已知条件或要说明的结论,

确定需要说明全等的三角形,

再根据三角形全等的判定方法,

确定所缺条件,

最后根据已知找所缺条件.

链接6

[成都中考]如图4-Z-17,

已知∠ABC=∠DCB,添

加

以

下

条

件

,

不

能

判

定△ABC≌△DCB的是( ).

A.∠A=∠D

B.∠ACB=∠DBC

C.AC=DB

D.AB=DC

C

图4-Z-17

分析

A项,

∠A=∠D,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

符合“AAS”,

即能推出△ABC≌△DCB,故本选项不符合题意;B项,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

∠ACB=∠DBC,

符合“ASA”,

即能推出△ABC≌△DCB,

故本选项不符合题意;C项,∠ABC=∠DCB,

AC=BD,

BC=CB,

不符合三角形全等的判定条件,

即不能推出△ABC≌△DCB,

故本选项符合题意;D项,

AB=DC,

∠ABC=∠DCB,BC=CB,

符合“SAS”,

即能推出△ABC≌△DCB,故本选项不符合题意.

链接7

[广州中考]如图4-Z-18,

AB与CD相交于点E,

AE=CE,

DE=BE.试说明:∠A=∠C.

图4-Z-18

解:

在△AED和△CEB中,

因为AE=CE,

∠AED=∠CEB,

DE=BE,

所以△AED≌△CEB(SAS),

所以∠A=∠C(全等三角形对应角相等).

谢

谢

观

看!

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率