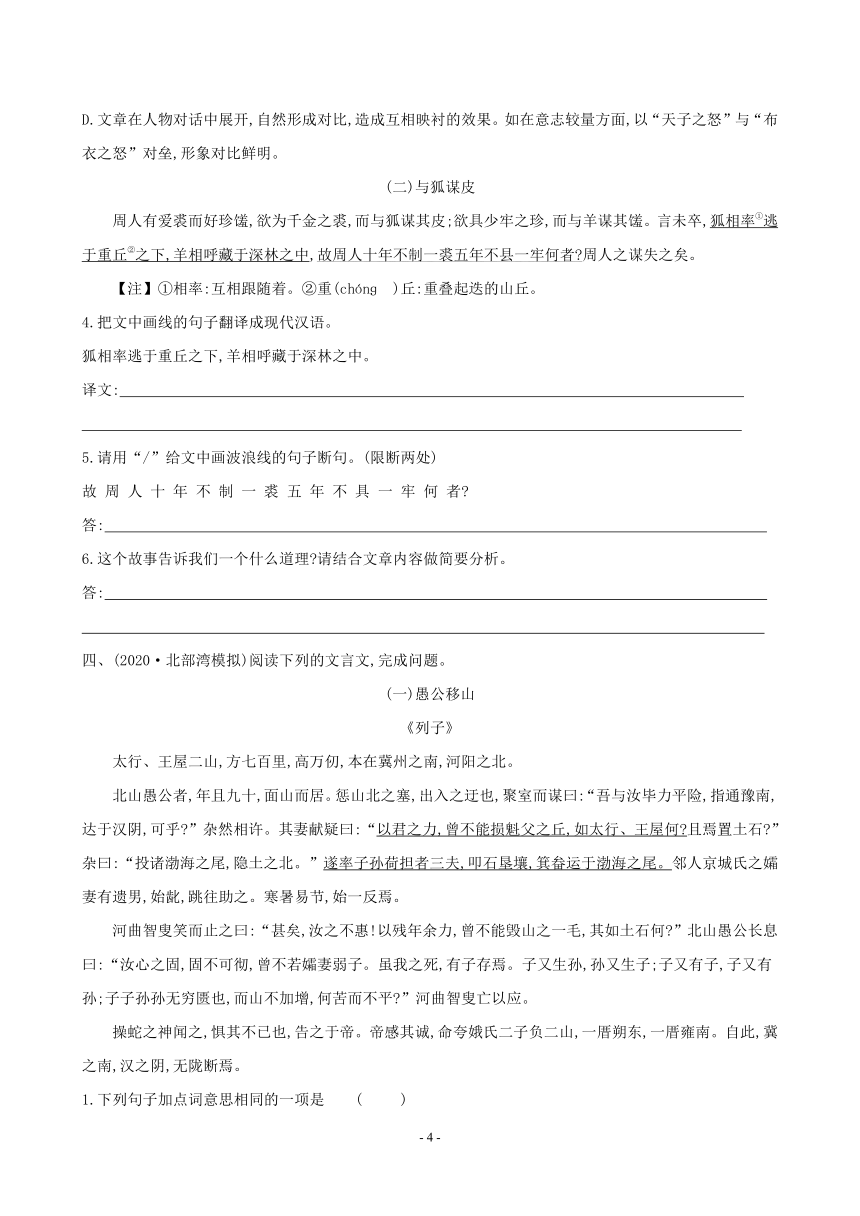

2021年中考语文专项 文言文阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文专项 文言文阅读(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 522.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-04 20:09:26 | ||

图片预览

文档简介

2021年中考语文专项十四 文言文阅读

一、(2020·百色模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

【甲】当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自《送东阳马生序》)

【乙】予少时读书,一见辄能诵。然负此自放,喜从滑稽①饮酒者游。旬朔②之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。比③数年来,颇发愤自惩艾④,而聪明衰耗,殆不如曩⑤时十一二。每阅一事必寻绎⑥数终掩卷茫然辄复不省⑦。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。比读《齐史》,见孙搴⑧云:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,勒⑨为若干卷,题曰《精骑集》云。噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几⑩以此补之。

(选自秦观《<精骑集>序》,有删改)

【注】①滑稽:比喻能言善辩。②旬朔:十天或一个月。③比:近来。④惩艾:惩治,惩戒。⑤曩:从前。⑥寻绎:推求探索。⑦省:记。⑧孙搴:人名。⑨勒:编辑。⑩庶几:或许,差不多。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( )

A.以衾拥覆 虽乘奔御风,不以疾也

B.久而乃和 至若春和景明

C.一见辄能诵 饮少辄醉,而年又最高

D.故虽有强记之力 何陋之有

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文选自《宋濂全集》,作者宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“每阅一事/必寻绎数/终掩卷茫然/辄复不省”。

C.【甲】文中“媵人”指旅舍中的仆役;【乙】文中“经”指儒家经典书籍,“传”指解释经书的著作,“子”指诸子书籍,“史”指历史书籍。

D.【甲】文的“寓逆旅”与【乙】文的“然负此自放”这两个句子均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文从衣食住行四个方面表现读书之“苦”,与“同舍生”生活的富足做对比,表现自己从读书中感受到的乐趣。

B.【乙】文写自己少时读书不勤奋,后来治学时用勤奋来惩戒自己,但是不能坚持太久,容易忘记自己的目标。

C.“序”是一种文体,亲友离别、赠言规劝,属赠序,如【甲】文;陈述创作主旨、经过等,属书序,如【乙】文。

D.【甲】文意在勉励要珍惜良好的读书环境,专心治学;【乙】文意在交代《精骑集》一书编辑及命名的由来。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文: ?

(2)我精骑三千,足敌君羸卒数万。

译文: ?

二、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

唐太宗吞蝗

贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑①视禾,见蝗虫,掇②数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人。尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽③谏曰: “恐诚疾,不可!”太宗: “所冀移灾朕躬,何疾之避!”遂吞之。

【注】①苑:古代帝王游玩、打猎和躬耕的园林。②掇:抓取。③遽:马上。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)人以谷为命 以: ?

(2)左右遽谏曰 谏: ?

2.把文中的画线句翻译成现代汉语。

所冀移灾朕躬,何疾之避!

译文: ?

3.从文中可以看出唐太宗具有怎样的精神品质?

答: ?

三、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否, 非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠, 长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.解释下列加点的词语。

故不错意也 ?

安陵君因使唐雎使于秦 ?

以五十里之地存者 ?

大王尝闻布衣之怒乎 ?

2.把文言文的画线句子翻译成现代汉语。

(1)寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

译文: ?

(2)此庸夫之怒也,非士之怒也。

译文: ?

3.下列对文章理解有误的一项是 ( )

A.秦王先设骗局,以大欺小,安陵君不甘示弱,以安陵是祖先的遗产为由强硬拒绝,导致矛盾激化,安陵国危机重重,因此派唐雎出使秦国。

B.秦王骗局被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是恼羞成怒,进一步用战争进行恫吓,极力描绘“天子之怒”引起的可怕场景。

C.文中用“不说”“怫然怒”“色挠” 等词语,如同一条暗线,串联起秦王的情绪变化,从自以为是、不可一世到赔礼道歉,富有戏剧性。

D.文章在人物对话中展开,自然形成对比,造成互相映衬的效果。如在意志较量方面,以“天子之怒”与“布衣之怒”对垒,形象对比鲜明。

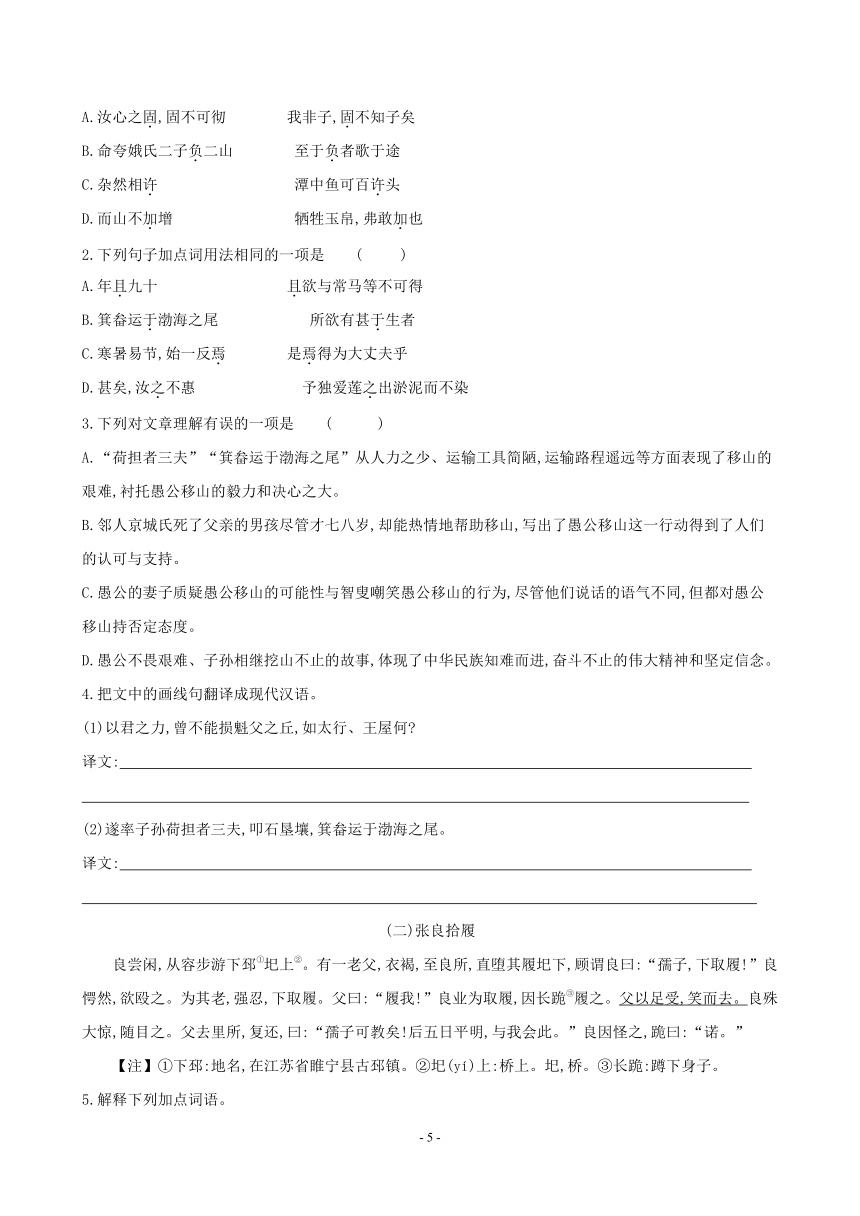

(二)与狐谋皮

周人有爱裘而好珍馐,欲为千金之裘,而与狐谋其皮;欲具少牢之珍,而与羊谋其馐。言未卒,狐相率①逃于重丘②之下,羊相呼藏于深林之中,故周人十年不制一裘五年不县一牢何者?周人之谋失之矣。

【注】①相率:互相跟随着。②重(chónɡ )丘:重叠起迭的山丘。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

狐相率逃于重丘之下,羊相呼藏于深林之中。

译文:

?

5.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

故 周 人 十 年 不 制 一 裘 五 年 不 具 一 牢 何 者?

答: ?

6.这个故事告诉我们一个什么道理?请结合文章内容做简要分析。

答: ?

四、(2020·北部湾模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

1.下列句子加点词意思相同的一项是 ( )

A.汝心之固,固不可彻 我非子,固不知子矣

B.命夸娥氏二子负二山 至于负者歌于途

C.杂然相许 潭中鱼可百许头

D.而山不加增 牺牲玉帛,弗敢加也

2.下列句子加点词用法相同的一项是 ( )

A.年且九十 且欲与常马等不可得

B.箕畚运于渤海之尾 所欲有甚于生者

C.寒暑易节,始一反焉 是焉得为大丈夫乎

D.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

3.下列对文章理解有误的一项是 ( )

A.“荷担者三夫”“箕畚运于渤海之尾”从人力之少、运输工具简陋,运输路程遥远等方面表现了移山的艰难,衬托愚公移山的毅力和决心之大。

B.邻人京城氏死了父亲的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山,写出了愚公移山这一行动得到了人们的认可与支持。

C.愚公的妻子质疑愚公移山的可能性与智叟嘲笑愚公移山的行为,尽管他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进,奋斗不止的伟大精神和坚定信念。

4.把文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

译文:

?

(2)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:

?

(二)张良拾履

良尝闲,从容步游下邳①圯上②。有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪③履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

【注】①下邳:地名,在江苏省睢宁县古邳镇。②圯(yí)上:桥上。圯,桥。③长跪:蹲下身子。

5.解释下列加点词语。

(1)顾谓良曰 顾: ?

(2)至良所 至: ?

6.把文中的画线句翻译成现代汉语。

父以足受,笑而去。

译文: ?

7.读了这则短文,你觉得张良的哪些品质值得你学习?

答: ?

五、阅读下列的文言文,完成1~4题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇①。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声足无停趾数十往复奔渐迟声渐弱;既而奄奄③僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!得小狼二。

(节选自《聊斋志异·牧竖》,有删改)

【注】①意甚仓皇:神情非常惊慌。②跑:兽类用足扒土,同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( )

A.两股战战 屠自后断其股

B.一狼洞其中 故人不独亲其亲

C.其一竖又在彼树致小狼鸣急 无从致书以观

D.故令嗥 既克,公问其故

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文节选自《聊斋志异》,“聊斋”指蒲松龄的书房名,“志异”是“记述奇异的故事”之意。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“口无停/声足无停/趾数十/往复奔渐/迟声渐弱”。

C.【甲】文中的“屠”是指屠户,即以宰杀牲畜为职业的生意人;【乙】文中的“竖”是“童仆”的意思,“牧竖”指牧童。

D.【甲】文“而两狼之并驱如故”和【乙】文“跑号如前状”都是倒装句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文表现狼的狡诈时主要写两狼配合,一明一暗地“诱敌”。

B.【乙】文开篇写“谋分捉之”,文中多处从狼的正面体现“谋”的结果。

C.【甲】【乙】两文在刻画狼时,都运用了动作描写和神态描写。

D.【甲】【乙】两文给我们的启示:要用智慧来战胜比自己强大的敌人。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)意将隧入以攻其后也。

译文: ?

(2)各登一树,相去数十步。

译文: ?

六、阅读下面文言文段,按要求回答问题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】濠州定远县①一弓手②,善用矛,远近皆服其能。有一偷,亦善击刺,常蔑视官军,唯与此弓手不相下,曰:“见必与之决生死。”一日,弓手者因事至村步③,适值偷在市饮酒,势不可避,遂曳矛而斗,观者如堵墙。久之,各未能进,弓手者忽谓偷曰:“尉④至矣。我与尔皆健者,汝敢与我尉马前决生死乎?”偷曰:“诺。”弓手应声刺之一举而毙盖乘隙也。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注】①濠州定远县:地名,今属安徽。②弓手:又称弓兵,宋代地方治安军之一。③村步:村埠头。步,通“埠”,码头。④尉:指县尉,维持本县治安。

1.下列加点字解释有误的一项是 ( )

A.齐人三鼓 鼓:击鼓

B.公将驰之 驰:奔跑

C.远近皆服其能 服:佩服

D.适值偷在市饮酒 适:恰好

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.公与之乘 弓手应声刺之

B.远近皆服其能 其真无马邪

C.学而不思则罔 遂曳矛而斗

D.见必与之决生死 轻寡人与

3.下列说法不正确的一项是 ( )

A.【甲】文“公将鼓之”“公将驰之”,说明了鲁庄公的急躁冒进;两个“未可”、两个“可矣”,则表现了曹刿的深谋远虑,胸有成竹。

B.【乙】文“弓手应声刺之/一举而毙/盖乘隙也”这句话的节奏划分是正确的。

C.【甲】【乙】两文主人公都善于把握战机,从而一举取得胜利。

D.【甲】【乙】两文都运用了侧面描写来表现主人公机智勇敢的性格特点。

4.翻译下列句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

译文:

?

(2)汝敢与我尉马前决生死乎?

译文: ?

七、阅读【甲】【乙】两文,回答问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】卫律知武终不可胁,白①单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃②毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海③上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠⑤等各置他所。武既至海上,廪食⑥不至,掘野鼠去⑦草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑧尽落……

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书·苏武传》,有删改)

【注】①白:禀告,报告。②旃:同“毡”,毛织的毡毯。③北海:现在俄罗斯境内的贝加尔湖。当时属匈奴的北境。④羝(dī):公羊。⑤常惠:人名,苏武的随从之一。⑥廪食:公家供应的粮食。苏武作为汉朝的使臣,匈奴理应供给吃的用的。⑦去:同“弆”(jǔ),收藏的意思。⑧节旄(máo):节杖上用牦牛尾做的饰物。

1.结合语境,下列加点词语解释有误的一项是 ( )

A.所识穷乏者得我与(感激)

B.万钟于我何加焉(益处)

C.乃幽武置大窖中,绝不饮食(吃)

D.杖汉节牧羊(拿着)

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.妻妾之奉/单于愈益欲降之

B.此之谓失其本心/别其官属常惠等

C.蹴尔而与之/掘野鼠去草实而食之

D.是亦不可以已乎/始以强壮出

3.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是 ( )

A.【甲】文中列举“不食嗟来之食”和“万钟不辩礼义而受之”两个例子,事例典型,无可辩驳,有力论证了保持本心的重要性。

B.【甲】文行文流畅、论证严密、引譬设喻、排比铺陈、气势恢宏。【乙】文是一篇人物传记,通过详细记叙苏武被幽禁时忍受的种种磨难,生动形象地刻画了苏武这一人物。

C.【甲】文用“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”来强调人本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择;【乙】文中的苏武堪称孟子眼中的“贤者”。

D.【甲】文首先阐明了“义”重于“生”,在阐述这一层道理时,孟子先从反面论述了“义重于生”,继而再从正面假设,提出质问。【乙】文中“匈奴以为神”表现了匈奴人对苏武的敬重。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

?

(2)使牧羝,羝乳乃得归。

译文:

?

5.拓展探究。试用【甲】文作者的观点,结合【乙】文内容,说说你眼中的苏武。

答: ?

2021年中考语文专项十四 文言文阅读

一、(2020·百色模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

【甲】当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自《送东阳马生序》)

【乙】予少时读书,一见辄能诵。然负此自放,喜从滑稽①饮酒者游。旬朔②之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。比③数年来,颇发愤自惩艾④,而聪明衰耗,殆不如曩⑤时十一二。每阅一事必寻绎⑥数终掩卷茫然辄复不省⑦。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。比读《齐史》,见孙搴⑧云:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,勒⑨为若干卷,题曰《精骑集》云。噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几⑩以此补之。

(选自秦观《<精骑集>序》,有删改)

【注】①滑稽:比喻能言善辩。②旬朔:十天或一个月。③比:近来。④惩艾:惩治,惩戒。⑤曩:从前。⑥寻绎:推求探索。⑦省:记。⑧孙搴:人名。⑨勒:编辑。⑩庶几:或许,差不多。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( C )

A.以衾拥覆 虽乘奔御风,不以疾也

B.久而乃和 至若春和景明

C.一见辄能诵 饮少辄醉,而年又最高

D.故虽有强记之力 何陋之有

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文选自《宋濂全集》,作者宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“每阅一事/必寻绎数/终掩卷茫然/辄复不省”。

C.【甲】文中“媵人”指旅舍中的仆役;【乙】文中“经”指儒家经典书籍,“传”指解释经书的著作,“子”指诸子书籍,“史”指历史书籍。

D.【甲】文的“寓逆旅”与【乙】文的“然负此自放”这两个句子均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文从衣食住行四个方面表现读书之“苦”,与“同舍生”生活的富足做对比,表现自己从读书中感受到的乐趣。

B.【乙】文写自己少时读书不勤奋,后来治学时用勤奋来惩戒自己,但是不能坚持太久,容易忘记自己的目标。

C.“序”是一种文体,亲友离别、赠言规劝,属赠序,如【甲】文;陈述创作主旨、经过等,属书序,如【乙】文。

D.【甲】文意在勉励要珍惜良好的读书环境,专心治学;【乙】文意在交代《精骑集》一书编辑及命名的由来。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文: 因为内心有值得快乐的事,不觉得吃的穿的不如人。 ?

(2)我精骑三千,足敌君羸卒数万。

译文: 我用三千精锐的骑兵,足以对抗你众多疲弱的士兵。 ?

二、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

唐太宗吞蝗

贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑①视禾,见蝗虫,掇②数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人。尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽③谏曰: “恐诚疾,不可!”太宗: “所冀移灾朕躬,何疾之避!”遂吞之。

【注】①苑:古代帝王游玩、打猎和躬耕的园林。②掇:抓取。③遽:马上。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)人以谷为命 以: 把 ?

(2)左右遽谏曰 谏: 委婉地规劝 ?

2.把文中的画线句翻译成现代汉语。

所冀移灾朕躬,何疾之避!

译文: (我)正希望它把给百姓的灾难移给我一个人,又怎么会因为害怕生病而逃避? ?

3.从文中可以看出唐太宗具有怎样的精神品质?

答: 从他想把百姓的罪过自己承担看出唐太宗是一个爱民如子、体恤百姓、勇于承担责任的人。 ?

三、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否, 非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠, 长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.解释下列加点的词语。

故不错意也 因此 ?

安陵君因使唐雎使于秦 于是 ?

以五十里之地存者 凭借 ?

大王尝闻布衣之怒乎 助词,的 ?

2.把文言文的画线句子翻译成现代汉语。

(1)寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

译文: 我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君就答应我吧。 ?

(2)此庸夫之怒也,非士之怒也。

译文: 这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。 ?

3.下列对文章理解有误的一项是 ( A )

A.秦王先设骗局,以大欺小,安陵君不甘示弱,以安陵是祖先的遗产为由强硬拒绝,导致矛盾激化,安陵国危机重重,因此派唐雎出使秦国。

B.秦王骗局被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是恼羞成怒,进一步用战争进行恫吓,极力描绘“天子之怒”引起的可怕场景。

C.文中用“不说”“怫然怒”“色挠” 等词语,如同一条暗线,串联起秦王的情绪变化,从自以为是、不可一世到赔礼道歉,富有戏剧性。

D.文章在人物对话中展开,自然形成对比,造成互相映衬的效果。如在意志较量方面,以“天子之怒”与“布衣之怒”对垒,形象对比鲜明。

(二)与狐谋皮

周人有爱裘而好珍馐,欲为千金之裘,而与狐谋其皮;欲具少牢之珍,而与羊谋其馐。言未卒,狐相率①逃于重丘②之下,羊相呼藏于深林之中,故周人十年不制一裘五年不县一牢何者?周人之谋失之矣。

【注】①相率:互相跟随着。②重(chónɡ )丘:重叠起迭的山丘。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

狐相率逃于重丘之下,羊相呼藏于深林之中。

译文: 狐狸互相跟随着逃进了重叠起迭的山丘之下,羊互相呼喊着躲藏进了深林之中。 ?

5.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

故 周 人 十 年 不 制 一 裘 五 年 不 具 一 牢 何 者?

答: 故周人十年不制一裘 / 五年不具一牢 / 何者? ?

6.这个故事告诉我们一个什么道理?请结合文章内容做简要分析。

答: 略。 ?

四、(2020·北部湾模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

1.下列句子加点词意思相同的一项是 ( B )

A.汝心之固,固不可彻 我非子,固不知子矣

B.命夸娥氏二子负二山 至于负者歌于途

C.杂然相许 潭中鱼可百许头

D.而山不加增 牺牲玉帛,弗敢加也

2.下列句子加点词用法相同的一项是 ( D )

A.年且九十 且欲与常马等不可得

B.箕畚运于渤海之尾 所欲有甚于生者

C.寒暑易节,始一反焉 是焉得为大丈夫乎

D.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

3.下列对文章理解有误的一项是 ( C )

A.“荷担者三夫”“箕畚运于渤海之尾”从人力之少、运输工具简陋,运输路程遥远等方面表现了移山的艰难,衬托愚公移山的毅力和决心之大。

B.邻人京城氏死了父亲的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山,写出了愚公移山这一行动得到了人们的认可与支持。

C.愚公的妻子质疑愚公移山的可能性与智叟嘲笑愚公移山的行为,尽管他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进,奋斗不止的伟大精神和坚定信念。

4.把文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

译文: 凭你的力气,连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样? ?

(2)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文: 于是(愚公)率领儿孙中三个能挑担的人(上了山),敲石头、挖泥土,用箕畚装土石运到渤海边上。 ?

(二)张良拾履

良尝闲,从容步游下邳①圯上②。有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪③履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

【注】①下邳:地名,在江苏省睢宁县古邳镇。②圯(yí)上:桥上。圯,桥。③长跪:蹲下身子。

5.解释下列加点词语。

(1)顾谓良曰 顾: 回头 ?

(2)至良所 至: 到 ?

6.把文中的画线句翻译成现代汉语。

父以足受,笑而去。

译文: 老翁伸脚让张良穿上鞋,笑着离开了。 ?

7.读了这则短文,你觉得张良的哪些品质值得你学习?

答: 与人为善,尊敬老人。 ?

五、阅读下列的文言文,完成1~4题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇①。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声足无停趾数十往复奔渐迟声渐弱;既而奄奄③僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!得小狼二。

(节选自《聊斋志异·牧竖》,有删改)

【注】①意甚仓皇:神情非常惊慌。②跑:兽类用足扒土,同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( A )

A.两股战战 屠自后断其股

B.一狼洞其中 故人不独亲其亲

C.其一竖又在彼树致小狼鸣急 无从致书以观

D.故令嗥 既克,公问其故

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文节选自《聊斋志异》,“聊斋”指蒲松龄的书房名,“志异”是“记述奇异的故事”之意。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“口无停/声足无停/趾数十/往复奔渐/迟声渐弱”。

C.【甲】文中的“屠”是指屠户,即以宰杀牲畜为职业的生意人;【乙】文中的“竖”是“童仆”的意思,“牧竖”指牧童。

D.【甲】文“而两狼之并驱如故”和【乙】文“跑号如前状”都是倒装句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文表现狼的狡诈时主要写两狼配合,一明一暗地“诱敌”。

B.【乙】文开篇写“谋分捉之”,文中多处从狼的正面体现“谋”的结果。

C.【甲】【乙】两文在刻画狼时,都运用了动作描写和神态描写。

D.【甲】【乙】两文给我们的启示:要用智慧来战胜比自己强大的敌人。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)意将隧入以攻其后也。

译文: 想要钻洞进去以便攻击他(屠户)的背后。 ?

(2)各登一树,相去数十步。

译文: (他们)各自爬上一棵树,两棵树相距几十步远。 ?

六、阅读下面文言文段,按要求回答问题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】濠州定远县①一弓手②,善用矛,远近皆服其能。有一偷,亦善击刺,常蔑视官军,唯与此弓手不相下,曰:“见必与之决生死。”一日,弓手者因事至村步③,适值偷在市饮酒,势不可避,遂曳矛而斗,观者如堵墙。久之,各未能进,弓手者忽谓偷曰:“尉④至矣。我与尔皆健者,汝敢与我尉马前决生死乎?”偷曰:“诺。”弓手应声刺之一举而毙盖乘隙也。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注】①濠州定远县:地名,今属安徽。②弓手:又称弓兵,宋代地方治安军之一。③村步:村埠头。步,通“埠”,码头。④尉:指县尉,维持本县治安。

1.下列加点字解释有误的一项是 ( B )

A.齐人三鼓 鼓:击鼓

B.公将驰之 驰:奔跑

C.远近皆服其能 服:佩服

D.适值偷在市饮酒 适:恰好

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是 ( A )

A.公与之乘 弓手应声刺之

B.远近皆服其能 其真无马邪

C.学而不思则罔 遂曳矛而斗

D.见必与之决生死 轻寡人与

3.下列说法不正确的一项是 ( D )

A.【甲】文“公将鼓之”“公将驰之”,说明了鲁庄公的急躁冒进;两个“未可”、两个“可矣”,则表现了曹刿的深谋远虑,胸有成竹。

B.【乙】文“弓手应声刺之/一举而毙/盖乘隙也”这句话的节奏划分是正确的。

C.【甲】【乙】两文主人公都善于把握战机,从而一举取得胜利。

D.【甲】【乙】两文都运用了侧面描写来表现主人公机智勇敢的性格特点。

4.翻译下列句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

译文: 第一次击鼓能振奋士气,第二次击鼓时士气就减弱了,第三次击鼓时士气就衰竭了。 ?

(2)汝敢与我尉马前决生死乎?

译文: 你敢和我在县尉的马前决一生死吗? ?

七、阅读【甲】【乙】两文,回答问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】卫律知武终不可胁,白①单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃②毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海③上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠⑤等各置他所。武既至海上,廪食⑥不至,掘野鼠去⑦草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑧尽落……

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书·苏武传》,有删改)

【注】①白:禀告,报告。②旃:同“毡”,毛织的毡毯。③北海:现在俄罗斯境内的贝加尔湖。当时属匈奴的北境。④羝(dī):公羊。⑤常惠:人名,苏武的随从之一。⑥廪食:公家供应的粮食。苏武作为汉朝的使臣,匈奴理应供给吃的用的。⑦去:同“弆”(jǔ),收藏的意思。⑧节旄(máo):节杖上用牦牛尾做的饰物。

1.结合语境,下列加点词语解释有误的一项是 ( C )

A.所识穷乏者得我与(感激)

B.万钟于我何加焉(益处)

C.乃幽武置大窖中,绝不饮食(吃)

D.杖汉节牧羊(拿着)

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是 ( B )

A.妻妾之奉/单于愈益欲降之

B.此之谓失其本心/别其官属常惠等

C.蹴尔而与之/掘野鼠去草实而食之

D.是亦不可以已乎/始以强壮出

3.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是 ( D )

A.【甲】文中列举“不食嗟来之食”和“万钟不辩礼义而受之”两个例子,事例典型,无可辩驳,有力论证了保持本心的重要性。

B.【甲】文行文流畅、论证严密、引譬设喻、排比铺陈、气势恢宏。【乙】文是一篇人物传记,通过详细记叙苏武被幽禁时忍受的种种磨难,生动形象地刻画了苏武这一人物。

C.【甲】文用“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”来强调人本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择;【乙】文中的苏武堪称孟子眼中的“贤者”。

D.【甲】文首先阐明了“义”重于“生”,在阐述这一层道理时,孟子先从反面论述了“义重于生”,继而再从正面假设,提出质问。【乙】文中“匈奴以为神”表现了匈奴人对苏武的敬重。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文: 不是只有贤人有这种本性,人人都有,贤人能够不丧失罢了。 ?

(2)使牧羝,羝乳乃得归。

译文: (匈奴)让(苏武或他)放牧公羊。(说是等到)公羊生了小羊,才能够让他回来。 ?

5.拓展探究。试用【甲】文作者的观点,结合【乙】文内容,说说你眼中的苏武。

答: 【甲】文作者提出了“舍生取义”的观点;【乙】文通过详细记叙苏武在匈奴经受种种生活上的磨难,终不投降,表现出苏武是一个坚贞、顽强、心中有“义”的人。(言之有理即可) ?

- 1 -

一、(2020·百色模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

【甲】当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自《送东阳马生序》)

【乙】予少时读书,一见辄能诵。然负此自放,喜从滑稽①饮酒者游。旬朔②之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。比③数年来,颇发愤自惩艾④,而聪明衰耗,殆不如曩⑤时十一二。每阅一事必寻绎⑥数终掩卷茫然辄复不省⑦。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。比读《齐史》,见孙搴⑧云:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,勒⑨为若干卷,题曰《精骑集》云。噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几⑩以此补之。

(选自秦观《<精骑集>序》,有删改)

【注】①滑稽:比喻能言善辩。②旬朔:十天或一个月。③比:近来。④惩艾:惩治,惩戒。⑤曩:从前。⑥寻绎:推求探索。⑦省:记。⑧孙搴:人名。⑨勒:编辑。⑩庶几:或许,差不多。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( )

A.以衾拥覆 虽乘奔御风,不以疾也

B.久而乃和 至若春和景明

C.一见辄能诵 饮少辄醉,而年又最高

D.故虽有强记之力 何陋之有

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文选自《宋濂全集》,作者宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“每阅一事/必寻绎数/终掩卷茫然/辄复不省”。

C.【甲】文中“媵人”指旅舍中的仆役;【乙】文中“经”指儒家经典书籍,“传”指解释经书的著作,“子”指诸子书籍,“史”指历史书籍。

D.【甲】文的“寓逆旅”与【乙】文的“然负此自放”这两个句子均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文从衣食住行四个方面表现读书之“苦”,与“同舍生”生活的富足做对比,表现自己从读书中感受到的乐趣。

B.【乙】文写自己少时读书不勤奋,后来治学时用勤奋来惩戒自己,但是不能坚持太久,容易忘记自己的目标。

C.“序”是一种文体,亲友离别、赠言规劝,属赠序,如【甲】文;陈述创作主旨、经过等,属书序,如【乙】文。

D.【甲】文意在勉励要珍惜良好的读书环境,专心治学;【乙】文意在交代《精骑集》一书编辑及命名的由来。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文: ?

(2)我精骑三千,足敌君羸卒数万。

译文: ?

二、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

唐太宗吞蝗

贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑①视禾,见蝗虫,掇②数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人。尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽③谏曰: “恐诚疾,不可!”太宗: “所冀移灾朕躬,何疾之避!”遂吞之。

【注】①苑:古代帝王游玩、打猎和躬耕的园林。②掇:抓取。③遽:马上。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)人以谷为命 以: ?

(2)左右遽谏曰 谏: ?

2.把文中的画线句翻译成现代汉语。

所冀移灾朕躬,何疾之避!

译文: ?

3.从文中可以看出唐太宗具有怎样的精神品质?

答: ?

三、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否, 非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠, 长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.解释下列加点的词语。

故不错意也 ?

安陵君因使唐雎使于秦 ?

以五十里之地存者 ?

大王尝闻布衣之怒乎 ?

2.把文言文的画线句子翻译成现代汉语。

(1)寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

译文: ?

(2)此庸夫之怒也,非士之怒也。

译文: ?

3.下列对文章理解有误的一项是 ( )

A.秦王先设骗局,以大欺小,安陵君不甘示弱,以安陵是祖先的遗产为由强硬拒绝,导致矛盾激化,安陵国危机重重,因此派唐雎出使秦国。

B.秦王骗局被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是恼羞成怒,进一步用战争进行恫吓,极力描绘“天子之怒”引起的可怕场景。

C.文中用“不说”“怫然怒”“色挠” 等词语,如同一条暗线,串联起秦王的情绪变化,从自以为是、不可一世到赔礼道歉,富有戏剧性。

D.文章在人物对话中展开,自然形成对比,造成互相映衬的效果。如在意志较量方面,以“天子之怒”与“布衣之怒”对垒,形象对比鲜明。

(二)与狐谋皮

周人有爱裘而好珍馐,欲为千金之裘,而与狐谋其皮;欲具少牢之珍,而与羊谋其馐。言未卒,狐相率①逃于重丘②之下,羊相呼藏于深林之中,故周人十年不制一裘五年不县一牢何者?周人之谋失之矣。

【注】①相率:互相跟随着。②重(chónɡ )丘:重叠起迭的山丘。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

狐相率逃于重丘之下,羊相呼藏于深林之中。

译文:

?

5.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

故 周 人 十 年 不 制 一 裘 五 年 不 具 一 牢 何 者?

答: ?

6.这个故事告诉我们一个什么道理?请结合文章内容做简要分析。

答: ?

四、(2020·北部湾模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

1.下列句子加点词意思相同的一项是 ( )

A.汝心之固,固不可彻 我非子,固不知子矣

B.命夸娥氏二子负二山 至于负者歌于途

C.杂然相许 潭中鱼可百许头

D.而山不加增 牺牲玉帛,弗敢加也

2.下列句子加点词用法相同的一项是 ( )

A.年且九十 且欲与常马等不可得

B.箕畚运于渤海之尾 所欲有甚于生者

C.寒暑易节,始一反焉 是焉得为大丈夫乎

D.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

3.下列对文章理解有误的一项是 ( )

A.“荷担者三夫”“箕畚运于渤海之尾”从人力之少、运输工具简陋,运输路程遥远等方面表现了移山的艰难,衬托愚公移山的毅力和决心之大。

B.邻人京城氏死了父亲的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山,写出了愚公移山这一行动得到了人们的认可与支持。

C.愚公的妻子质疑愚公移山的可能性与智叟嘲笑愚公移山的行为,尽管他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进,奋斗不止的伟大精神和坚定信念。

4.把文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

译文:

?

(2)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:

?

(二)张良拾履

良尝闲,从容步游下邳①圯上②。有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪③履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

【注】①下邳:地名,在江苏省睢宁县古邳镇。②圯(yí)上:桥上。圯,桥。③长跪:蹲下身子。

5.解释下列加点词语。

(1)顾谓良曰 顾: ?

(2)至良所 至: ?

6.把文中的画线句翻译成现代汉语。

父以足受,笑而去。

译文: ?

7.读了这则短文,你觉得张良的哪些品质值得你学习?

答: ?

五、阅读下列的文言文,完成1~4题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇①。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声足无停趾数十往复奔渐迟声渐弱;既而奄奄③僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!得小狼二。

(节选自《聊斋志异·牧竖》,有删改)

【注】①意甚仓皇:神情非常惊慌。②跑:兽类用足扒土,同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( )

A.两股战战 屠自后断其股

B.一狼洞其中 故人不独亲其亲

C.其一竖又在彼树致小狼鸣急 无从致书以观

D.故令嗥 既克,公问其故

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文节选自《聊斋志异》,“聊斋”指蒲松龄的书房名,“志异”是“记述奇异的故事”之意。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“口无停/声足无停/趾数十/往复奔渐/迟声渐弱”。

C.【甲】文中的“屠”是指屠户,即以宰杀牲畜为职业的生意人;【乙】文中的“竖”是“童仆”的意思,“牧竖”指牧童。

D.【甲】文“而两狼之并驱如故”和【乙】文“跑号如前状”都是倒装句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.【甲】文表现狼的狡诈时主要写两狼配合,一明一暗地“诱敌”。

B.【乙】文开篇写“谋分捉之”,文中多处从狼的正面体现“谋”的结果。

C.【甲】【乙】两文在刻画狼时,都运用了动作描写和神态描写。

D.【甲】【乙】两文给我们的启示:要用智慧来战胜比自己强大的敌人。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)意将隧入以攻其后也。

译文: ?

(2)各登一树,相去数十步。

译文: ?

六、阅读下面文言文段,按要求回答问题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】濠州定远县①一弓手②,善用矛,远近皆服其能。有一偷,亦善击刺,常蔑视官军,唯与此弓手不相下,曰:“见必与之决生死。”一日,弓手者因事至村步③,适值偷在市饮酒,势不可避,遂曳矛而斗,观者如堵墙。久之,各未能进,弓手者忽谓偷曰:“尉④至矣。我与尔皆健者,汝敢与我尉马前决生死乎?”偷曰:“诺。”弓手应声刺之一举而毙盖乘隙也。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注】①濠州定远县:地名,今属安徽。②弓手:又称弓兵,宋代地方治安军之一。③村步:村埠头。步,通“埠”,码头。④尉:指县尉,维持本县治安。

1.下列加点字解释有误的一项是 ( )

A.齐人三鼓 鼓:击鼓

B.公将驰之 驰:奔跑

C.远近皆服其能 服:佩服

D.适值偷在市饮酒 适:恰好

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.公与之乘 弓手应声刺之

B.远近皆服其能 其真无马邪

C.学而不思则罔 遂曳矛而斗

D.见必与之决生死 轻寡人与

3.下列说法不正确的一项是 ( )

A.【甲】文“公将鼓之”“公将驰之”,说明了鲁庄公的急躁冒进;两个“未可”、两个“可矣”,则表现了曹刿的深谋远虑,胸有成竹。

B.【乙】文“弓手应声刺之/一举而毙/盖乘隙也”这句话的节奏划分是正确的。

C.【甲】【乙】两文主人公都善于把握战机,从而一举取得胜利。

D.【甲】【乙】两文都运用了侧面描写来表现主人公机智勇敢的性格特点。

4.翻译下列句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

译文:

?

(2)汝敢与我尉马前决生死乎?

译文: ?

七、阅读【甲】【乙】两文,回答问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】卫律知武终不可胁,白①单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃②毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海③上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠⑤等各置他所。武既至海上,廪食⑥不至,掘野鼠去⑦草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑧尽落……

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书·苏武传》,有删改)

【注】①白:禀告,报告。②旃:同“毡”,毛织的毡毯。③北海:现在俄罗斯境内的贝加尔湖。当时属匈奴的北境。④羝(dī):公羊。⑤常惠:人名,苏武的随从之一。⑥廪食:公家供应的粮食。苏武作为汉朝的使臣,匈奴理应供给吃的用的。⑦去:同“弆”(jǔ),收藏的意思。⑧节旄(máo):节杖上用牦牛尾做的饰物。

1.结合语境,下列加点词语解释有误的一项是 ( )

A.所识穷乏者得我与(感激)

B.万钟于我何加焉(益处)

C.乃幽武置大窖中,绝不饮食(吃)

D.杖汉节牧羊(拿着)

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.妻妾之奉/单于愈益欲降之

B.此之谓失其本心/别其官属常惠等

C.蹴尔而与之/掘野鼠去草实而食之

D.是亦不可以已乎/始以强壮出

3.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是 ( )

A.【甲】文中列举“不食嗟来之食”和“万钟不辩礼义而受之”两个例子,事例典型,无可辩驳,有力论证了保持本心的重要性。

B.【甲】文行文流畅、论证严密、引譬设喻、排比铺陈、气势恢宏。【乙】文是一篇人物传记,通过详细记叙苏武被幽禁时忍受的种种磨难,生动形象地刻画了苏武这一人物。

C.【甲】文用“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”来强调人本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择;【乙】文中的苏武堪称孟子眼中的“贤者”。

D.【甲】文首先阐明了“义”重于“生”,在阐述这一层道理时,孟子先从反面论述了“义重于生”,继而再从正面假设,提出质问。【乙】文中“匈奴以为神”表现了匈奴人对苏武的敬重。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

?

(2)使牧羝,羝乳乃得归。

译文:

?

5.拓展探究。试用【甲】文作者的观点,结合【乙】文内容,说说你眼中的苏武。

答: ?

2021年中考语文专项十四 文言文阅读

一、(2020·百色模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

【甲】当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自《送东阳马生序》)

【乙】予少时读书,一见辄能诵。然负此自放,喜从滑稽①饮酒者游。旬朔②之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。比③数年来,颇发愤自惩艾④,而聪明衰耗,殆不如曩⑤时十一二。每阅一事必寻绎⑥数终掩卷茫然辄复不省⑦。故虽然有勤苦之劳,而常废于善忘。比读《齐史》,见孙搴⑧云:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,勒⑨为若干卷,题曰《精骑集》云。噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几⑩以此补之。

(选自秦观《<精骑集>序》,有删改)

【注】①滑稽:比喻能言善辩。②旬朔:十天或一个月。③比:近来。④惩艾:惩治,惩戒。⑤曩:从前。⑥寻绎:推求探索。⑦省:记。⑧孙搴:人名。⑨勒:编辑。⑩庶几:或许,差不多。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( C )

A.以衾拥覆 虽乘奔御风,不以疾也

B.久而乃和 至若春和景明

C.一见辄能诵 饮少辄醉,而年又最高

D.故虽有强记之力 何陋之有

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文选自《宋濂全集》,作者宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“每阅一事/必寻绎数/终掩卷茫然/辄复不省”。

C.【甲】文中“媵人”指旅舍中的仆役;【乙】文中“经”指儒家经典书籍,“传”指解释经书的著作,“子”指诸子书籍,“史”指历史书籍。

D.【甲】文的“寓逆旅”与【乙】文的“然负此自放”这两个句子均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文从衣食住行四个方面表现读书之“苦”,与“同舍生”生活的富足做对比,表现自己从读书中感受到的乐趣。

B.【乙】文写自己少时读书不勤奋,后来治学时用勤奋来惩戒自己,但是不能坚持太久,容易忘记自己的目标。

C.“序”是一种文体,亲友离别、赠言规劝,属赠序,如【甲】文;陈述创作主旨、经过等,属书序,如【乙】文。

D.【甲】文意在勉励要珍惜良好的读书环境,专心治学;【乙】文意在交代《精骑集》一书编辑及命名的由来。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文: 因为内心有值得快乐的事,不觉得吃的穿的不如人。 ?

(2)我精骑三千,足敌君羸卒数万。

译文: 我用三千精锐的骑兵,足以对抗你众多疲弱的士兵。 ?

二、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

唐太宗吞蝗

贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑①视禾,见蝗虫,掇②数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人。尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽③谏曰: “恐诚疾,不可!”太宗: “所冀移灾朕躬,何疾之避!”遂吞之。

【注】①苑:古代帝王游玩、打猎和躬耕的园林。②掇:抓取。③遽:马上。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)人以谷为命 以: 把 ?

(2)左右遽谏曰 谏: 委婉地规劝 ?

2.把文中的画线句翻译成现代汉语。

所冀移灾朕躬,何疾之避!

译文: (我)正希望它把给百姓的灾难移给我一个人,又怎么会因为害怕生病而逃避? ?

3.从文中可以看出唐太宗具有怎样的精神品质?

答: 从他想把百姓的罪过自己承担看出唐太宗是一个爱民如子、体恤百姓、勇于承担责任的人。 ?

三、(2020·崇左模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否, 非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠, 长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

1.解释下列加点的词语。

故不错意也 因此 ?

安陵君因使唐雎使于秦 于是 ?

以五十里之地存者 凭借 ?

大王尝闻布衣之怒乎 助词,的 ?

2.把文言文的画线句子翻译成现代汉语。

(1)寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

译文: 我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君就答应我吧。 ?

(2)此庸夫之怒也,非士之怒也。

译文: 这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。 ?

3.下列对文章理解有误的一项是 ( A )

A.秦王先设骗局,以大欺小,安陵君不甘示弱,以安陵是祖先的遗产为由强硬拒绝,导致矛盾激化,安陵国危机重重,因此派唐雎出使秦国。

B.秦王骗局被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是恼羞成怒,进一步用战争进行恫吓,极力描绘“天子之怒”引起的可怕场景。

C.文中用“不说”“怫然怒”“色挠” 等词语,如同一条暗线,串联起秦王的情绪变化,从自以为是、不可一世到赔礼道歉,富有戏剧性。

D.文章在人物对话中展开,自然形成对比,造成互相映衬的效果。如在意志较量方面,以“天子之怒”与“布衣之怒”对垒,形象对比鲜明。

(二)与狐谋皮

周人有爱裘而好珍馐,欲为千金之裘,而与狐谋其皮;欲具少牢之珍,而与羊谋其馐。言未卒,狐相率①逃于重丘②之下,羊相呼藏于深林之中,故周人十年不制一裘五年不县一牢何者?周人之谋失之矣。

【注】①相率:互相跟随着。②重(chónɡ )丘:重叠起迭的山丘。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

狐相率逃于重丘之下,羊相呼藏于深林之中。

译文: 狐狸互相跟随着逃进了重叠起迭的山丘之下,羊互相呼喊着躲藏进了深林之中。 ?

5.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

故 周 人 十 年 不 制 一 裘 五 年 不 具 一 牢 何 者?

答: 故周人十年不制一裘 / 五年不具一牢 / 何者? ?

6.这个故事告诉我们一个什么道理?请结合文章内容做简要分析。

答: 略。 ?

四、(2020·北部湾模拟)阅读下列的文言文,完成问题。

(一)愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

1.下列句子加点词意思相同的一项是 ( B )

A.汝心之固,固不可彻 我非子,固不知子矣

B.命夸娥氏二子负二山 至于负者歌于途

C.杂然相许 潭中鱼可百许头

D.而山不加增 牺牲玉帛,弗敢加也

2.下列句子加点词用法相同的一项是 ( D )

A.年且九十 且欲与常马等不可得

B.箕畚运于渤海之尾 所欲有甚于生者

C.寒暑易节,始一反焉 是焉得为大丈夫乎

D.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

3.下列对文章理解有误的一项是 ( C )

A.“荷担者三夫”“箕畚运于渤海之尾”从人力之少、运输工具简陋,运输路程遥远等方面表现了移山的艰难,衬托愚公移山的毅力和决心之大。

B.邻人京城氏死了父亲的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山,写出了愚公移山这一行动得到了人们的认可与支持。

C.愚公的妻子质疑愚公移山的可能性与智叟嘲笑愚公移山的行为,尽管他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进,奋斗不止的伟大精神和坚定信念。

4.把文中的画线句翻译成现代汉语。

(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

译文: 凭你的力气,连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样? ?

(2)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文: 于是(愚公)率领儿孙中三个能挑担的人(上了山),敲石头、挖泥土,用箕畚装土石运到渤海边上。 ?

(二)张良拾履

良尝闲,从容步游下邳①圯上②。有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪③履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”

【注】①下邳:地名,在江苏省睢宁县古邳镇。②圯(yí)上:桥上。圯,桥。③长跪:蹲下身子。

5.解释下列加点词语。

(1)顾谓良曰 顾: 回头 ?

(2)至良所 至: 到 ?

6.把文中的画线句翻译成现代汉语。

父以足受,笑而去。

译文: 老翁伸脚让张良穿上鞋,笑着离开了。 ?

7.读了这则短文,你觉得张良的哪些品质值得你学习?

答: 与人为善,尊敬老人。 ?

五、阅读下列的文言文,完成1~4题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】两牧竖入山至狼穴,穴中有小狼二,谋分捉之。各登一树,相去数十步。

少顷,大狼至,入穴失子,意甚仓皇①。竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。其一竖又在彼树致小狼鸣急;狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑②号如前状。前树又呜,又转奔之。口无停声足无停趾数十往复奔渐迟声渐弱;既而奄奄③僵卧,久之不动。竖下视之,气已绝矣!得小狼二。

(节选自《聊斋志异·牧竖》,有删改)

【注】①意甚仓皇:神情非常惊慌。②跑:兽类用足扒土,同“刨”。③奄奄:气息微弱的样子。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是 ( A )

A.两股战战 屠自后断其股

B.一狼洞其中 故人不独亲其亲

C.其一竖又在彼树致小狼鸣急 无从致书以观

D.故令嗥 既克,公问其故

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文节选自《聊斋志异》,“聊斋”指蒲松龄的书房名,“志异”是“记述奇异的故事”之意。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“口无停/声足无停/趾数十/往复奔渐/迟声渐弱”。

C.【甲】文中的“屠”是指屠户,即以宰杀牲畜为职业的生意人;【乙】文中的“竖”是“童仆”的意思,“牧竖”指牧童。

D.【甲】文“而两狼之并驱如故”和【乙】文“跑号如前状”都是倒装句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是 ( B )

A.【甲】文表现狼的狡诈时主要写两狼配合,一明一暗地“诱敌”。

B.【乙】文开篇写“谋分捉之”,文中多处从狼的正面体现“谋”的结果。

C.【甲】【乙】两文在刻画狼时,都运用了动作描写和神态描写。

D.【甲】【乙】两文给我们的启示:要用智慧来战胜比自己强大的敌人。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)意将隧入以攻其后也。

译文: 想要钻洞进去以便攻击他(屠户)的背后。 ?

(2)各登一树,相去数十步。

译文: (他们)各自爬上一棵树,两棵树相距几十步远。 ?

六、阅读下面文言文段,按要求回答问题。

【甲】公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《曹刿论战》)

【乙】濠州定远县①一弓手②,善用矛,远近皆服其能。有一偷,亦善击刺,常蔑视官军,唯与此弓手不相下,曰:“见必与之决生死。”一日,弓手者因事至村步③,适值偷在市饮酒,势不可避,遂曳矛而斗,观者如堵墙。久之,各未能进,弓手者忽谓偷曰:“尉④至矣。我与尔皆健者,汝敢与我尉马前决生死乎?”偷曰:“诺。”弓手应声刺之一举而毙盖乘隙也。

(节选自《梦溪笔谈》)

【注】①濠州定远县:地名,今属安徽。②弓手:又称弓兵,宋代地方治安军之一。③村步:村埠头。步,通“埠”,码头。④尉:指县尉,维持本县治安。

1.下列加点字解释有误的一项是 ( B )

A.齐人三鼓 鼓:击鼓

B.公将驰之 驰:奔跑

C.远近皆服其能 服:佩服

D.适值偷在市饮酒 适:恰好

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是 ( A )

A.公与之乘 弓手应声刺之

B.远近皆服其能 其真无马邪

C.学而不思则罔 遂曳矛而斗

D.见必与之决生死 轻寡人与

3.下列说法不正确的一项是 ( D )

A.【甲】文“公将鼓之”“公将驰之”,说明了鲁庄公的急躁冒进;两个“未可”、两个“可矣”,则表现了曹刿的深谋远虑,胸有成竹。

B.【乙】文“弓手应声刺之/一举而毙/盖乘隙也”这句话的节奏划分是正确的。

C.【甲】【乙】两文主人公都善于把握战机,从而一举取得胜利。

D.【甲】【乙】两文都运用了侧面描写来表现主人公机智勇敢的性格特点。

4.翻译下列句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

译文: 第一次击鼓能振奋士气,第二次击鼓时士气就减弱了,第三次击鼓时士气就衰竭了。 ?

(2)汝敢与我尉马前决生死乎?

译文: 你敢和我在县尉的马前决一生死吗? ?

七、阅读【甲】【乙】两文,回答问题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

【乙】卫律知武终不可胁,白①单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃②毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海③上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠⑤等各置他所。武既至海上,廪食⑥不至,掘野鼠去⑦草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑧尽落……

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书·苏武传》,有删改)

【注】①白:禀告,报告。②旃:同“毡”,毛织的毡毯。③北海:现在俄罗斯境内的贝加尔湖。当时属匈奴的北境。④羝(dī):公羊。⑤常惠:人名,苏武的随从之一。⑥廪食:公家供应的粮食。苏武作为汉朝的使臣,匈奴理应供给吃的用的。⑦去:同“弆”(jǔ),收藏的意思。⑧节旄(máo):节杖上用牦牛尾做的饰物。

1.结合语境,下列加点词语解释有误的一项是 ( C )

A.所识穷乏者得我与(感激)

B.万钟于我何加焉(益处)

C.乃幽武置大窖中,绝不饮食(吃)

D.杖汉节牧羊(拿着)

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是 ( B )

A.妻妾之奉/单于愈益欲降之

B.此之谓失其本心/别其官属常惠等

C.蹴尔而与之/掘野鼠去草实而食之

D.是亦不可以已乎/始以强壮出

3.下列对【甲】【乙】两文内容的理解与分析,不合文意的一项是 ( D )

A.【甲】文中列举“不食嗟来之食”和“万钟不辩礼义而受之”两个例子,事例典型,无可辩驳,有力论证了保持本心的重要性。

B.【甲】文行文流畅、论证严密、引譬设喻、排比铺陈、气势恢宏。【乙】文是一篇人物传记,通过详细记叙苏武被幽禁时忍受的种种磨难,生动形象地刻画了苏武这一人物。

C.【甲】文用“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”来强调人本来就有羞耻心,这是一种善心,可以帮助人们在“义”与“不义”之间做出正确的选择;【乙】文中的苏武堪称孟子眼中的“贤者”。

D.【甲】文首先阐明了“义”重于“生”,在阐述这一层道理时,孟子先从反面论述了“义重于生”,继而再从正面假设,提出质问。【乙】文中“匈奴以为神”表现了匈奴人对苏武的敬重。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文: 不是只有贤人有这种本性,人人都有,贤人能够不丧失罢了。 ?

(2)使牧羝,羝乳乃得归。

译文: (匈奴)让(苏武或他)放牧公羊。(说是等到)公羊生了小羊,才能够让他回来。 ?

5.拓展探究。试用【甲】文作者的观点,结合【乙】文内容,说说你眼中的苏武。

答: 【甲】文作者提出了“舍生取义”的观点;【乙】文通过详细记叙苏武在匈奴经受种种生活上的磨难,终不投降,表现出苏武是一个坚贞、顽强、心中有“义”的人。(言之有理即可) ?

- 1 -