江西省宜春市奉新第三高级中学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史(普高)试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市奉新第三高级中学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史(普高)试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 518.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-05 10:35:05 | ||

图片预览

文档简介

奉新第三高级中学校2020-2021学年上学期2019级普高历史期末考试卷

考试时间:100分钟;命题人:

第I卷(选择题)

一、单选题(共60分)

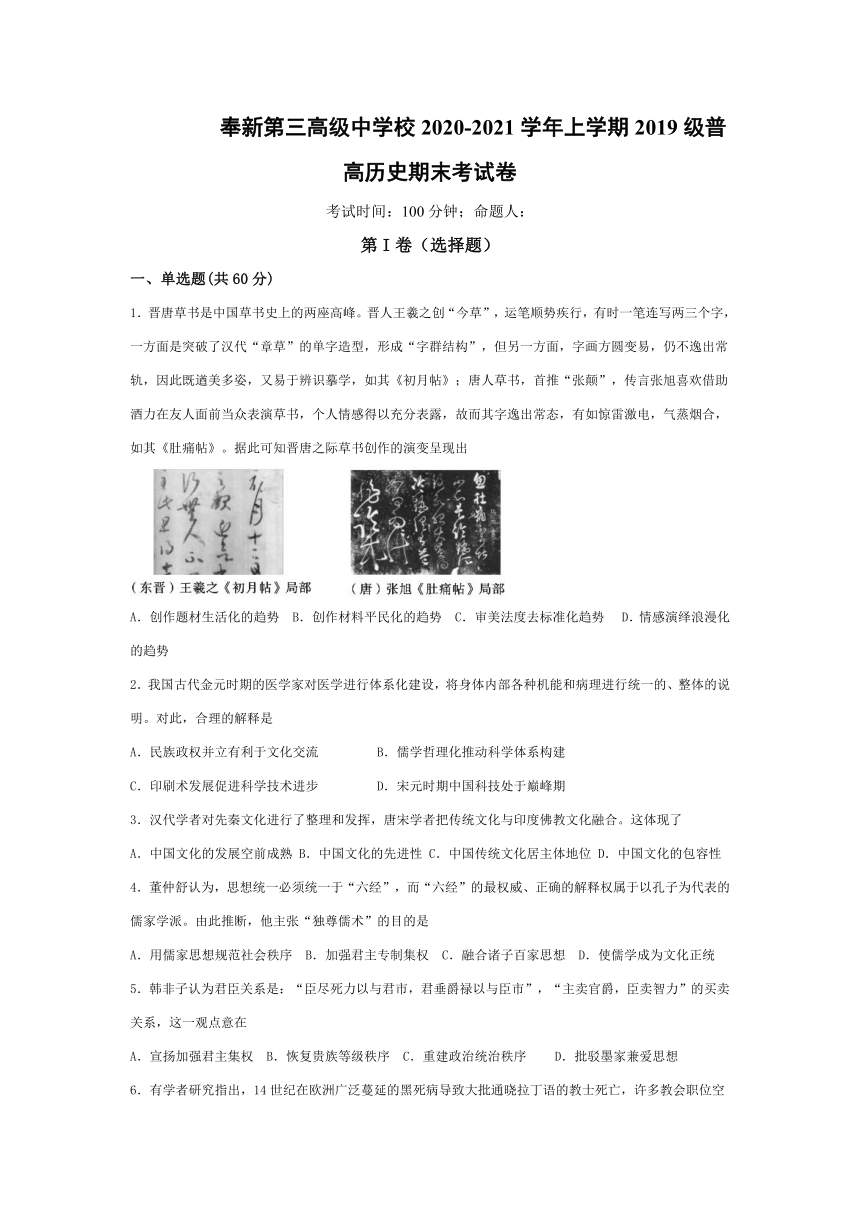

1.晋唐草书是中国草书史上的两座高峰。晋人王羲之创“今草”,运笔顺势疾行,有时一笔连写两三个字,一方面是突破了汉代“章草”的单字造型,形成“字群结构”,但另一方面,字画方圆变易,仍不逸出常轨,因此既遒美多姿,又易于辨识摹学,如其《初月帖》;唐人草书,首推“张颠”,传言张旭喜欢借助酒力在友人面前当众表演草书,个人情感得以充分表露,故而其字逸出常态,有如惊雷激电,气蒸烟合,如其《肚痛帖》。据此可知晋唐之际草书创作的演变呈现出

A.创作题材生活化的趋势 B.创作材料平民化的趋势 C.审美法度去标准化趋势 D.情感演绎浪漫化的趋势

2.我国古代金元时期的医学家对医学进行体系化建设,将身体内部各种机能和病理进行统一的、整体的说明。对此,合理的解释是

A.民族政权并立有利于文化交流 B.儒学哲理化推动科学体系构建

C.印刷术发展促进科学技术进步 D.宋元时期中国科技处于巅峰期

3.汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,唐宋学者把传统文化与印度佛教文化融合。这体现了

A.中国文化的发展空前成熟 B.中国文化的先进性 C.中国传统文化居主体地位 D.中国文化的包容性

4.董仲舒认为,思想统一必须统一于“六经”,而“六经”的最权威、正确的解释权属于以孔子为代表的儒家学派。由此推断,他主张“独尊儒术”的目的是

A.用儒家思想规范社会秩序 B.加强君主专制集权 C.融合诸子百家思想 D.使儒学成为文化正统

5.韩非子认为君臣关系是:“臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市”,“主卖官爵,臣卖智力”的买卖关系,这一观点意在

A.宣扬加强君主集权 B.恢复贵族等级秩序 C.重建政治统治秩序 D.批驳墨家兼爱思想

6.有学者研究指出,14世纪在欧洲广泛蔓延的黑死病导致大批通晓拉丁语的教士死亡,许多教会职位空缺,许多教堂空无一人,许多大学被迫关闭。教会新任命的大批教士,几乎是文盲且极度贪婪。这种状况

A.导致了欧洲近代教育体制的衰落 B.摧毁了天主教会思想垄断地位

C.直接推动了欧洲民族主义的兴起 D.促进了传统思维和思想的革新

7.为结束新教徒和天主教徒的冲突,在神圣罗马帝国皇帝查理五世主持下,德意志各邦诸侯共同签订《奥格斯堡和约》和约规定:由各邦诸侯决定臣民所信仰的教派,不接受本国教派者只能移居他国。这一和约

A.巩固了宗教改革的成果 B.巩固了德意志民族国家的统一

C.巩固了德意志的君主立宪制 D.结束了天主教在德意志的统治

8.16世纪至17世纪中叶中西科技成就简表,对如表解读正确的是

A.启蒙运动促进了欧洲科技的发展 B.西学东渐推动中国自然科学的发展

C.东西方社会发展呈现不同的趋势 D.明清时期中国科技远远落后于西方

9.近代哲学家格罗特认为,在公元前5世纪,智者的职业是训练年轻人在现实生活中如何担当、追求和成功,“无论是于私还是于公”,他们带来的知识及对好的演说要素的理解,都对青年人起到了人格榜样的作用。由此推知,智者的职业活动

A.推动了雅典民主政治的勃兴 B.重点关注社会的公平正义

C.迎合了雅典民主政治的需要 D.体现人对真理的不懈追求

10.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.体现了经世致用的思想 B.肯定了人私欲的正当性 C.批判了君主专制的体制 D.体现了朴素的唯物思想

11.“你们的文艺复兴只有贵族与知识阶层享受到。它冷眼看待平民,对摊贩及僧侣从神学上图利却装作视而不见,我们不要那些让人们当做心灵药物用的礼拜仪式,我们已经学会使宗教的虔诚与心智的自由取得协调。”据此可知新教派的主要观点有

①反思文艺复兴 ②批评商业经营 ③简化宗教仪式 ④追求思想自由

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

12.有文献记载:“其法用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂火炀之,药醋和纸灰之类冒之。欲印则以一铁范置铁板上,乃密布字印。满铁范为-板.持就火稍铭,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三、二本,未为简易;若印数十百千本.则极为神速。"这种印刷方法最有可能见载于

A.《吕氏春秋》 B.《金刚经》 C.《武经总要》 D.《梦溪笔谈》

13.德国哲学家施杜里希认为“智者学派能用一种非常理性的态度审视道德的价值标准,并从而为人们用科学的态度处理伦理问题并把它纳入到一个合乎逻辑的哲学体系中提供了可能性”。其强调( )

A智者学派倡导每个人都有自己的判断标准导致道德沦丧B智者学派关注人的道德标准为后来的哲学发展奠定基础

C.智者学派的主张顺应了当时雅典民主政治发展的需要D.智者学派以个人利益为中心具有浓厚个人利己主义色彩

14.阿拉伯人在古代东西方交往中扮演着重要的桥梁作用。下列古代中国的科技成就经阿拉伯人传往欧洲的是

①造纸术②指南针③印刷术④火药

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.苏轼在诗词书画领域皆有造诣。他曾称:“诗不能尽,溢而为书,变而为画”;又称“我书意造本无法,点画信手烦推求”。这反映他的文艺作品

A.气势恢宏,辞藻华美 B.感情奔放,想象奇特 C.语言通俗,手法多样 D.强调个性,崇尚意趣

16.班固在论述汉赋时强调“赋者,古诗之流也。……以兴废继绝,润色鸿业,或以抒下情而通讽谕,或以宣上德而尽忠孝……”由此可知,班固强调汉赋

A.写作手法与《诗经》相同 B.创作具有经世致用理念

C.是兼具百家思想的统一体 D.是儒家思想的最佳载体

17.《诗经》是我国最古老的一部诗歌总集,有很高的史学和文学价值。它可直接用于研究

①现实主义文学 ②铁犁牛耕在南方地区使用③儒家早期思想 ④西周贵族阶级的政治生活

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

18.李贽认为:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”其主张体现出

A.反对道学已成为思想界的主流 B.明清时期儒家学说的正统地位受到严峻挑战

C.商品经济发展影响到思想领域 D.不断壮大的市民阶层对世俗文化的强烈需求

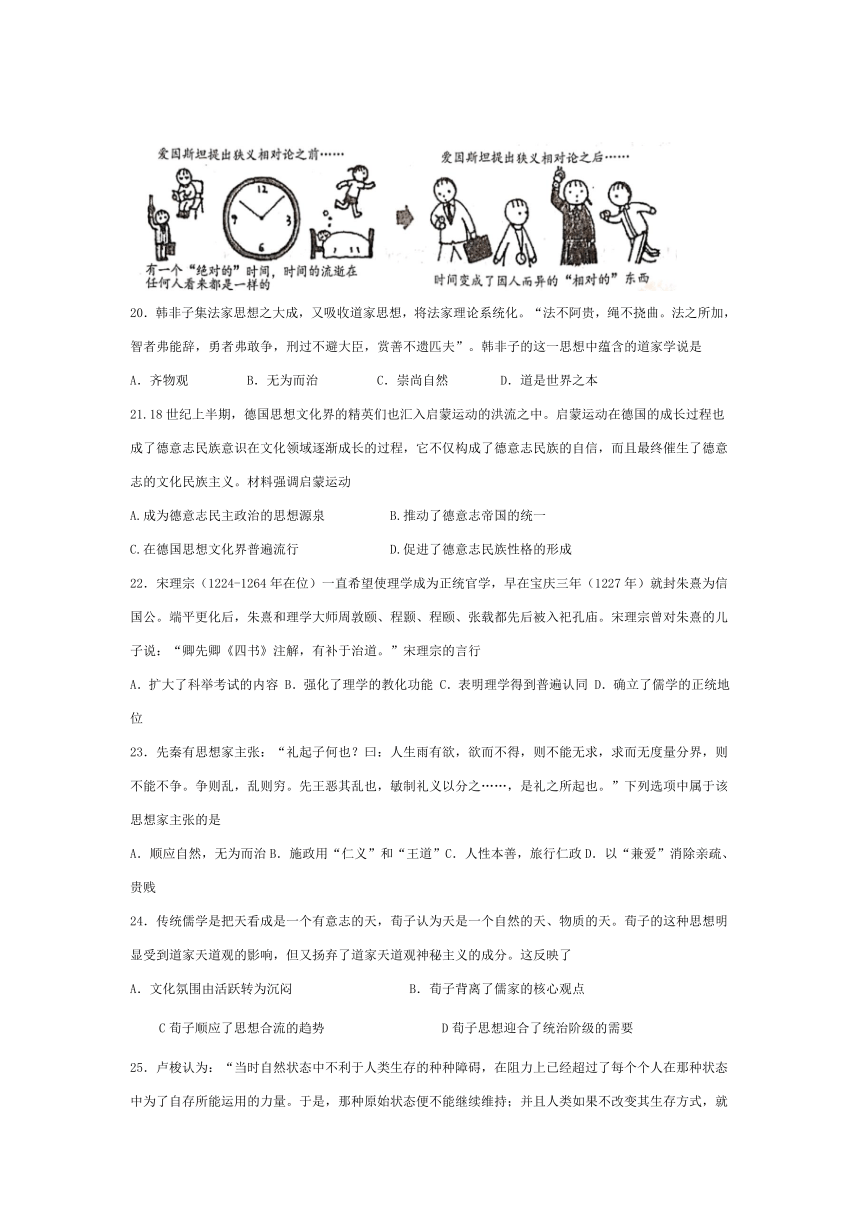

19.如图是关于爱因斯坦相对论一幅漫画。该漫画反映出相对论

A.改变了传统的时空观 B.否定了经典物理学 C.推动了经济迅速发展 D.扰乱了人们的生活

20.韩非子集法家思想之大成,又吸收道家思想,将法家理论系统化。“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争,刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。韩非子的这一思想中蕴含的道家学说是

A.齐物观 B.无为而治 C.崇尚自然 D.道是世界之本

21.18世纪上半期,德国思想文化界的精英们也汇入启蒙运动的洪流之中。启蒙运动在德国的成长过程也成了德意志民族意识在文化领域逐渐成长的过程,它不仅构成了德意志民族的自信,而且最终催生了德意志的文化民族主义。材料强调启蒙运动

A.成为德意志民主政治的思想源泉 B.推动了德意志帝国的统一

C.在德国思想文化界普遍流行 D.促进了德意志民族性格的形成

22.宋理宗(1224-1264年在位)一直希望使理学成为正统官学,早在宝庆三年(1227年)就封朱熹为信国公。端平更化后,朱熹和理学大师周敦颐、程颢、程颐、张载都先后被入祀孔庙。宋理宗曾对朱熹的儿子说:“卿先卿《四书》注解,有补于治道。”宋理宗的言行

A.扩大了科举考试的内容 B.强化了理学的教化功能 C.表明理学得到普遍认同 D.确立了儒学的正统地位

23.先秦有思想家主张:“礼起子何也?曰:人生雨有欲,欲而不得,则不能无求,求而无度量分界,则不能不争。争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,敏制礼义以分之……,是礼之所起也。”下列选项中属于该思想家主张的是

A.顺应自然,无为而治B.施政用“仁义”和“王道”C.人性本善,旅行仁政D.以“兼爱”消除亲疏、贵贱

24.传统儒学是把天看成是一个有意志的天,荀子认为天是一个自然的天、物质的天。荀子的这种思想明显受到道家天道观的影响,但又扬弃了道家天道观神秘主义的成分。这反映了

A.文化氛围由活跃转为沉闷 B.荀子背离了儒家的核心观点

C荀子顺应了思想合流的趋势 D荀子思想迎合了统治阶级的需要

25.卢梭认为:“当时自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已经超过了每个个人在那种状态中为了自存所能运用的力量。于是,那种原始状态便不能继续维持;并且人类如果不改变其生存方式,就会消灭。”为此,卢梭提出的主张包括

①“开明专制” ②社会契约 ③三权分立 ④主权在民

A.① B.②④ C.①③ D.③④

26.杨奎松在《鬼子来了》一书中说:“欧洲17、18世纪思想启蒙运动是与欧洲工业革命及其民族国家形成过程基本同步的……更是建立在被13世纪以来接连发生的文艺复兴运动、宗教改革运动和科学革命大大改造过的社会、经济、科学和文化基础上的。”作者认为

A.启蒙运动在工业革命背景下产生 B.启蒙运动是民族国家形成的前提

C.文艺复兴运动是启蒙运动的基础 D.宗教改革运动是启蒙运动的延续

27.明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归。这些思想家的主张

A.摒弃了程朱理学的思辨精神 B.动摇了理学的封建正统地位

C.体现了资产阶级的思想观念 D.促使传统文化重新焕发生机

28.董仲舒认为,君主要按天意行事,否则"天地之物有不常之变者,谓之异,小者谓之灾。凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以告之;谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之,惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。"该思想

A.有利于规范君主的行为 B.是三教融合的具体表现 C.杜绝了暴政现象的出现 D.背离了传统的儒学思想

29.《诗经》所记载的事件往往没有确切的地点、明确的时间,并缺乏严密的逻辑,但它依然可以反映出散落的历史真实。这表明《诗经》

A.是我国较早的一部史学著作 B.源于当时人们的生产生活

C.集中反映了法家的思想观念 D.对战国史研究有重要价值

30.下表为春秋战国时期一些著作的相关记述。据此可知,当时

民本思想得到传承与发展 B.人的地位和作用受到关注

C.儒家道统思想被普遍接受 D.诸子思想出现了融合倾向

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题20分,32题20分,共40分)

31.材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风。小人之德草,草上之风必偃。”——《论语·为政》

材料二 仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。本师异道,异论,百家殊方。指意不司,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书·董仲舒传》

材料三 张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;顾炎武在明清易伐之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。 ——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概要》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括孔子和董仲舒的思想主张。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出两种主张在当时的社会效果及其原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒学的价值。(6分)

32.西方人文精神的产生与发展推动了社会的进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 如果知识包括了一切的善,那么我们认为美德即知识就将是对的。——苏格拉底

材料二 我们人类的骨肉都是用同样的物质造成的,我们的灵魂都是天主赐给的,具备着同等的机能和一样的效用。 ——薄伽丘《十日谈》

材料三 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。 ——康德

材料四 (启蒙思想家们)不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的真理,为永恒的正义,为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。 ——恩格斯

(1)材料一中苏格拉底的核心观点是什么?这一观点对人文主义的发展有何影响?(5分)

(2)据材料二,概括作者的观点。指出这一观点在当时所产生的积极意义。(5分)

(3)据材料三、四,概括启蒙运动时期人文精神的含义,与材料二作者所处时代的人文主义思想相比,有何新发展?(10分)

参考答案

1.C2.B3.D4.A5.C6.D7.A8.C9.C10.D11.B12.D13.B14.B15.D16.B17.C

18.C19.A20.A21.D22.B23.B24.C25.B26.C27.D28.A29.B30.B

31.(1)孔子主张“以德治民”(为政以德)(3’)董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实行大一统。(3’)

(2)孔子的主张在当时不被重视,未产生实践效果。(2’)

原因:在当时诸侯争霸、社会动荡的情况下无法实施。(2’)

董仲舒的思想有利于中央集权统治的加强,巩固了国家统一,使儒家思想获得“独尊”的地位。(2’)

原因:适应了专制主义中央集权制的需要,被汉武帝采纳(2’)

(3)促进道德自觉和理想人格的建立,强化了中华民族气节和德操,增强了社会责任与历史使命的文化性格。(6’)

32.(1)核心观点:美德即知识。(2’)

影响:第一次在哲学意义上发现了“自我”,丰富和发展了古代西方人文主义思想的内涵。(3’)

(2)观点:人生而平等。(3’)

积极意义:批判了封建等级观念,促进了人性的解放和思想自由。(2’)

(3)含义:独立思考、理性判断;抨击天主教会、反对专制;提倡真理、正义、自由、平等、天赋人权等。(6’)

新发展:从提倡人性到倡导理性,从批判基督教神权统治到直接批判封建专制制度。(4’)

考试时间:100分钟;命题人:

第I卷(选择题)

一、单选题(共60分)

1.晋唐草书是中国草书史上的两座高峰。晋人王羲之创“今草”,运笔顺势疾行,有时一笔连写两三个字,一方面是突破了汉代“章草”的单字造型,形成“字群结构”,但另一方面,字画方圆变易,仍不逸出常轨,因此既遒美多姿,又易于辨识摹学,如其《初月帖》;唐人草书,首推“张颠”,传言张旭喜欢借助酒力在友人面前当众表演草书,个人情感得以充分表露,故而其字逸出常态,有如惊雷激电,气蒸烟合,如其《肚痛帖》。据此可知晋唐之际草书创作的演变呈现出

A.创作题材生活化的趋势 B.创作材料平民化的趋势 C.审美法度去标准化趋势 D.情感演绎浪漫化的趋势

2.我国古代金元时期的医学家对医学进行体系化建设,将身体内部各种机能和病理进行统一的、整体的说明。对此,合理的解释是

A.民族政权并立有利于文化交流 B.儒学哲理化推动科学体系构建

C.印刷术发展促进科学技术进步 D.宋元时期中国科技处于巅峰期

3.汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,唐宋学者把传统文化与印度佛教文化融合。这体现了

A.中国文化的发展空前成熟 B.中国文化的先进性 C.中国传统文化居主体地位 D.中国文化的包容性

4.董仲舒认为,思想统一必须统一于“六经”,而“六经”的最权威、正确的解释权属于以孔子为代表的儒家学派。由此推断,他主张“独尊儒术”的目的是

A.用儒家思想规范社会秩序 B.加强君主专制集权 C.融合诸子百家思想 D.使儒学成为文化正统

5.韩非子认为君臣关系是:“臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市”,“主卖官爵,臣卖智力”的买卖关系,这一观点意在

A.宣扬加强君主集权 B.恢复贵族等级秩序 C.重建政治统治秩序 D.批驳墨家兼爱思想

6.有学者研究指出,14世纪在欧洲广泛蔓延的黑死病导致大批通晓拉丁语的教士死亡,许多教会职位空缺,许多教堂空无一人,许多大学被迫关闭。教会新任命的大批教士,几乎是文盲且极度贪婪。这种状况

A.导致了欧洲近代教育体制的衰落 B.摧毁了天主教会思想垄断地位

C.直接推动了欧洲民族主义的兴起 D.促进了传统思维和思想的革新

7.为结束新教徒和天主教徒的冲突,在神圣罗马帝国皇帝查理五世主持下,德意志各邦诸侯共同签订《奥格斯堡和约》和约规定:由各邦诸侯决定臣民所信仰的教派,不接受本国教派者只能移居他国。这一和约

A.巩固了宗教改革的成果 B.巩固了德意志民族国家的统一

C.巩固了德意志的君主立宪制 D.结束了天主教在德意志的统治

8.16世纪至17世纪中叶中西科技成就简表,对如表解读正确的是

A.启蒙运动促进了欧洲科技的发展 B.西学东渐推动中国自然科学的发展

C.东西方社会发展呈现不同的趋势 D.明清时期中国科技远远落后于西方

9.近代哲学家格罗特认为,在公元前5世纪,智者的职业是训练年轻人在现实生活中如何担当、追求和成功,“无论是于私还是于公”,他们带来的知识及对好的演说要素的理解,都对青年人起到了人格榜样的作用。由此推知,智者的职业活动

A.推动了雅典民主政治的勃兴 B.重点关注社会的公平正义

C.迎合了雅典民主政治的需要 D.体现人对真理的不懈追求

10.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.体现了经世致用的思想 B.肯定了人私欲的正当性 C.批判了君主专制的体制 D.体现了朴素的唯物思想

11.“你们的文艺复兴只有贵族与知识阶层享受到。它冷眼看待平民,对摊贩及僧侣从神学上图利却装作视而不见,我们不要那些让人们当做心灵药物用的礼拜仪式,我们已经学会使宗教的虔诚与心智的自由取得协调。”据此可知新教派的主要观点有

①反思文艺复兴 ②批评商业经营 ③简化宗教仪式 ④追求思想自由

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

12.有文献记载:“其法用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂火炀之,药醋和纸灰之类冒之。欲印则以一铁范置铁板上,乃密布字印。满铁范为-板.持就火稍铭,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三、二本,未为简易;若印数十百千本.则极为神速。"这种印刷方法最有可能见载于

A.《吕氏春秋》 B.《金刚经》 C.《武经总要》 D.《梦溪笔谈》

13.德国哲学家施杜里希认为“智者学派能用一种非常理性的态度审视道德的价值标准,并从而为人们用科学的态度处理伦理问题并把它纳入到一个合乎逻辑的哲学体系中提供了可能性”。其强调( )

A智者学派倡导每个人都有自己的判断标准导致道德沦丧B智者学派关注人的道德标准为后来的哲学发展奠定基础

C.智者学派的主张顺应了当时雅典民主政治发展的需要D.智者学派以个人利益为中心具有浓厚个人利己主义色彩

14.阿拉伯人在古代东西方交往中扮演着重要的桥梁作用。下列古代中国的科技成就经阿拉伯人传往欧洲的是

①造纸术②指南针③印刷术④火药

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.苏轼在诗词书画领域皆有造诣。他曾称:“诗不能尽,溢而为书,变而为画”;又称“我书意造本无法,点画信手烦推求”。这反映他的文艺作品

A.气势恢宏,辞藻华美 B.感情奔放,想象奇特 C.语言通俗,手法多样 D.强调个性,崇尚意趣

16.班固在论述汉赋时强调“赋者,古诗之流也。……以兴废继绝,润色鸿业,或以抒下情而通讽谕,或以宣上德而尽忠孝……”由此可知,班固强调汉赋

A.写作手法与《诗经》相同 B.创作具有经世致用理念

C.是兼具百家思想的统一体 D.是儒家思想的最佳载体

17.《诗经》是我国最古老的一部诗歌总集,有很高的史学和文学价值。它可直接用于研究

①现实主义文学 ②铁犁牛耕在南方地区使用③儒家早期思想 ④西周贵族阶级的政治生活

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

18.李贽认为:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”其主张体现出

A.反对道学已成为思想界的主流 B.明清时期儒家学说的正统地位受到严峻挑战

C.商品经济发展影响到思想领域 D.不断壮大的市民阶层对世俗文化的强烈需求

19.如图是关于爱因斯坦相对论一幅漫画。该漫画反映出相对论

A.改变了传统的时空观 B.否定了经典物理学 C.推动了经济迅速发展 D.扰乱了人们的生活

20.韩非子集法家思想之大成,又吸收道家思想,将法家理论系统化。“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争,刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。韩非子的这一思想中蕴含的道家学说是

A.齐物观 B.无为而治 C.崇尚自然 D.道是世界之本

21.18世纪上半期,德国思想文化界的精英们也汇入启蒙运动的洪流之中。启蒙运动在德国的成长过程也成了德意志民族意识在文化领域逐渐成长的过程,它不仅构成了德意志民族的自信,而且最终催生了德意志的文化民族主义。材料强调启蒙运动

A.成为德意志民主政治的思想源泉 B.推动了德意志帝国的统一

C.在德国思想文化界普遍流行 D.促进了德意志民族性格的形成

22.宋理宗(1224-1264年在位)一直希望使理学成为正统官学,早在宝庆三年(1227年)就封朱熹为信国公。端平更化后,朱熹和理学大师周敦颐、程颢、程颐、张载都先后被入祀孔庙。宋理宗曾对朱熹的儿子说:“卿先卿《四书》注解,有补于治道。”宋理宗的言行

A.扩大了科举考试的内容 B.强化了理学的教化功能 C.表明理学得到普遍认同 D.确立了儒学的正统地位

23.先秦有思想家主张:“礼起子何也?曰:人生雨有欲,欲而不得,则不能无求,求而无度量分界,则不能不争。争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,敏制礼义以分之……,是礼之所起也。”下列选项中属于该思想家主张的是

A.顺应自然,无为而治B.施政用“仁义”和“王道”C.人性本善,旅行仁政D.以“兼爱”消除亲疏、贵贱

24.传统儒学是把天看成是一个有意志的天,荀子认为天是一个自然的天、物质的天。荀子的这种思想明显受到道家天道观的影响,但又扬弃了道家天道观神秘主义的成分。这反映了

A.文化氛围由活跃转为沉闷 B.荀子背离了儒家的核心观点

C荀子顺应了思想合流的趋势 D荀子思想迎合了统治阶级的需要

25.卢梭认为:“当时自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已经超过了每个个人在那种状态中为了自存所能运用的力量。于是,那种原始状态便不能继续维持;并且人类如果不改变其生存方式,就会消灭。”为此,卢梭提出的主张包括

①“开明专制” ②社会契约 ③三权分立 ④主权在民

A.① B.②④ C.①③ D.③④

26.杨奎松在《鬼子来了》一书中说:“欧洲17、18世纪思想启蒙运动是与欧洲工业革命及其民族国家形成过程基本同步的……更是建立在被13世纪以来接连发生的文艺复兴运动、宗教改革运动和科学革命大大改造过的社会、经济、科学和文化基础上的。”作者认为

A.启蒙运动在工业革命背景下产生 B.启蒙运动是民族国家形成的前提

C.文艺复兴运动是启蒙运动的基础 D.宗教改革运动是启蒙运动的延续

27.明末清初的一些思想家认为,作为当时主流意识形态的程朱理学,已难以继续承担儒家所强调的道德与社会教化功能,他们开始不遗余力地呼吁儒家基本价值观念的回归。这些思想家的主张

A.摒弃了程朱理学的思辨精神 B.动摇了理学的封建正统地位

C.体现了资产阶级的思想观念 D.促使传统文化重新焕发生机

28.董仲舒认为,君主要按天意行事,否则"天地之物有不常之变者,谓之异,小者谓之灾。凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以告之;谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之,惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。"该思想

A.有利于规范君主的行为 B.是三教融合的具体表现 C.杜绝了暴政现象的出现 D.背离了传统的儒学思想

29.《诗经》所记载的事件往往没有确切的地点、明确的时间,并缺乏严密的逻辑,但它依然可以反映出散落的历史真实。这表明《诗经》

A.是我国较早的一部史学著作 B.源于当时人们的生产生活

C.集中反映了法家的思想观念 D.对战国史研究有重要价值

30.下表为春秋战国时期一些著作的相关记述。据此可知,当时

民本思想得到传承与发展 B.人的地位和作用受到关注

C.儒家道统思想被普遍接受 D.诸子思想出现了融合倾向

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(31题20分,32题20分,共40分)

31.材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风。小人之德草,草上之风必偃。”——《论语·为政》

材料二 仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。本师异道,异论,百家殊方。指意不司,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书·董仲舒传》

材料三 张载庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;顾炎武在明清易伐之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。 ——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概要》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括孔子和董仲舒的思想主张。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出两种主张在当时的社会效果及其原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒学的价值。(6分)

32.西方人文精神的产生与发展推动了社会的进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 如果知识包括了一切的善,那么我们认为美德即知识就将是对的。——苏格拉底

材料二 我们人类的骨肉都是用同样的物质造成的,我们的灵魂都是天主赐给的,具备着同等的机能和一样的效用。 ——薄伽丘《十日谈》

材料三 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。 ——康德

材料四 (启蒙思想家们)不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的真理,为永恒的正义,为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。 ——恩格斯

(1)材料一中苏格拉底的核心观点是什么?这一观点对人文主义的发展有何影响?(5分)

(2)据材料二,概括作者的观点。指出这一观点在当时所产生的积极意义。(5分)

(3)据材料三、四,概括启蒙运动时期人文精神的含义,与材料二作者所处时代的人文主义思想相比,有何新发展?(10分)

参考答案

1.C2.B3.D4.A5.C6.D7.A8.C9.C10.D11.B12.D13.B14.B15.D16.B17.C

18.C19.A20.A21.D22.B23.B24.C25.B26.C27.D28.A29.B30.B

31.(1)孔子主张“以德治民”(为政以德)(3’)董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实行大一统。(3’)

(2)孔子的主张在当时不被重视,未产生实践效果。(2’)

原因:在当时诸侯争霸、社会动荡的情况下无法实施。(2’)

董仲舒的思想有利于中央集权统治的加强,巩固了国家统一,使儒家思想获得“独尊”的地位。(2’)

原因:适应了专制主义中央集权制的需要,被汉武帝采纳(2’)

(3)促进道德自觉和理想人格的建立,强化了中华民族气节和德操,增强了社会责任与历史使命的文化性格。(6’)

32.(1)核心观点:美德即知识。(2’)

影响:第一次在哲学意义上发现了“自我”,丰富和发展了古代西方人文主义思想的内涵。(3’)

(2)观点:人生而平等。(3’)

积极意义:批判了封建等级观念,促进了人性的解放和思想自由。(2’)

(3)含义:独立思考、理性判断;抨击天主教会、反对专制;提倡真理、正义、自由、平等、天赋人权等。(6’)

新发展:从提倡人性到倡导理性,从批判基督教神权统治到直接批判封建专制制度。(4’)

同课章节目录