新课标背景下地理备考之策探讨

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

热 烈 欢 迎

中原联合体各校老师

齐 聚 尧 都

共商地理备考之策

祝大家工作顺利心情愉快

2012年新课标背景下

高考地理备考策略探索

临汾三中 牛 龙

E-MAIL:lfniulong@

高考年年“难”,备考岁岁“累”

考前辛辛苦苦,考完总有遗憾

很多教师和考生的高考体会

高考话题不变 话题内容在变

高考话题说不完 高考研究无止境

“研究高考”是每一位高三教师的必修课

汇 报 内 容 提 要

新高考“新”在哪里

备考策略

策略一:研究课标和考纲—把握备考方向

策略二:研究高考真题—把握命题特点

策略三:落实主干知识和基本技能—帮助学生提高应考能力

复习备考建议

复习建议一:将复习过程作为慢考试过程

复习建议二:用好用活高考真题,提升学生的应考能力

复习建议三:抓基础,少失误

备考信息交流

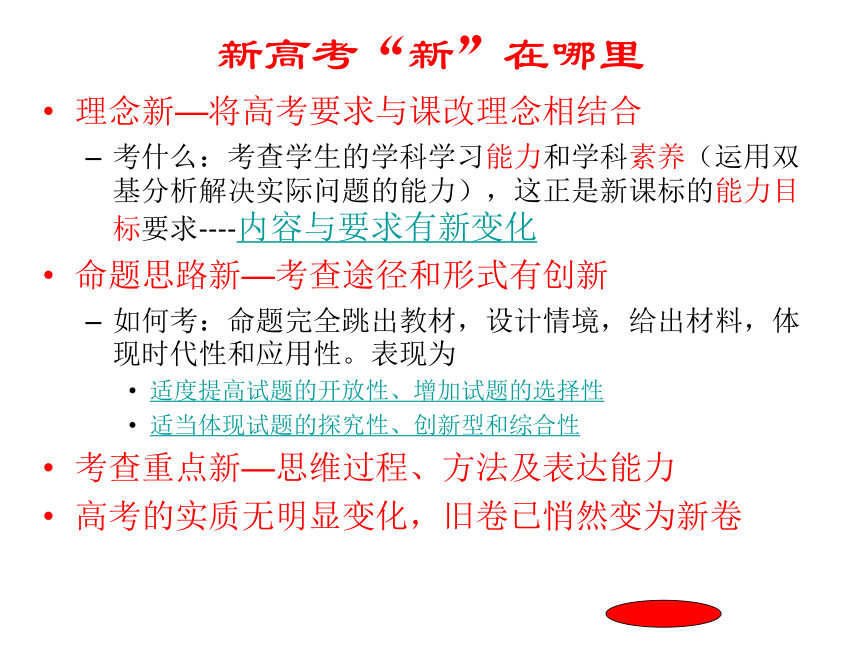

新高考“新”在哪里

理念新—将高考要求与课改理念相结合

考什么:考查学生的学科学习能力和学科素养(运用双基分析解决实际问题的能力),这正是新课标的能力目标要求----内容与要求有新变化

命题思路新—考查途径和形式有创新

如何考:命题完全跳出教材,设计情境,给出材料,体现时代性和应用性。表现为

适度提高试题的开放性、增加试题的选择性

适当体现试题的探究性、创新型和综合性

考查重点新—思维过程、方法及表达能力

高考的实质无明显变化,旧卷已悄然变为新卷

新高考内容的变化

△内容有增有减,总体有所减少,学科主干内容无变化:删减了部分与地理学科交叉的其它学科的内容如:生物、土壤、地质、海洋、农业、工业、文化景观、政治地理等

△内容的要求有所提升:旧高考的要求线条较粗;新高考弱化了识记要求,强化了获取、解读信息要求、强化了分析和说明的要求、强化了探究和创新的要求、强化了学习能力和学科素养的的考查

返回

研究考题

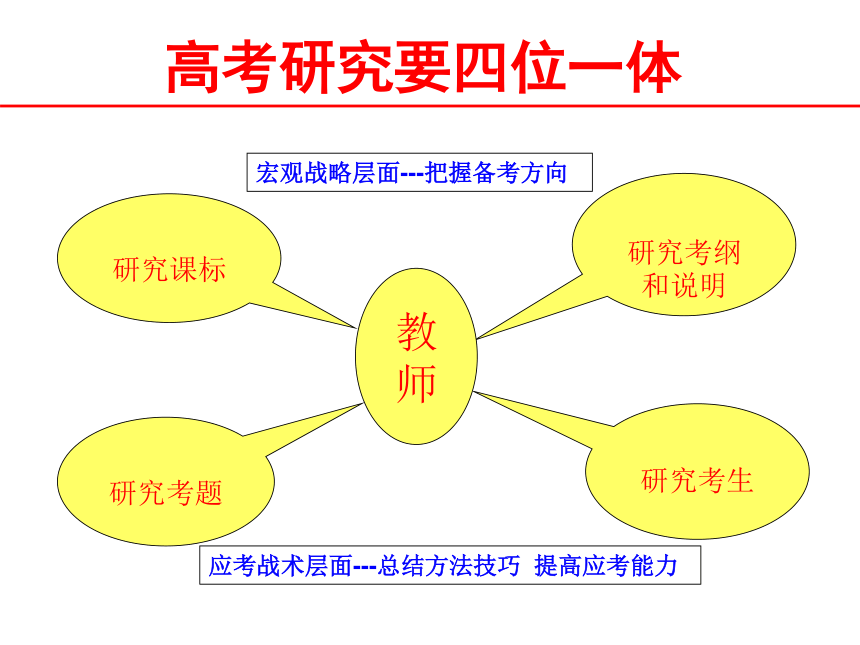

高考研究要四位一体

研究考纲和说明

教

师

研究考生

研究课标

宏观战略层面---把握备考方向

应考战术层面---总结方法技巧 提高应考能力

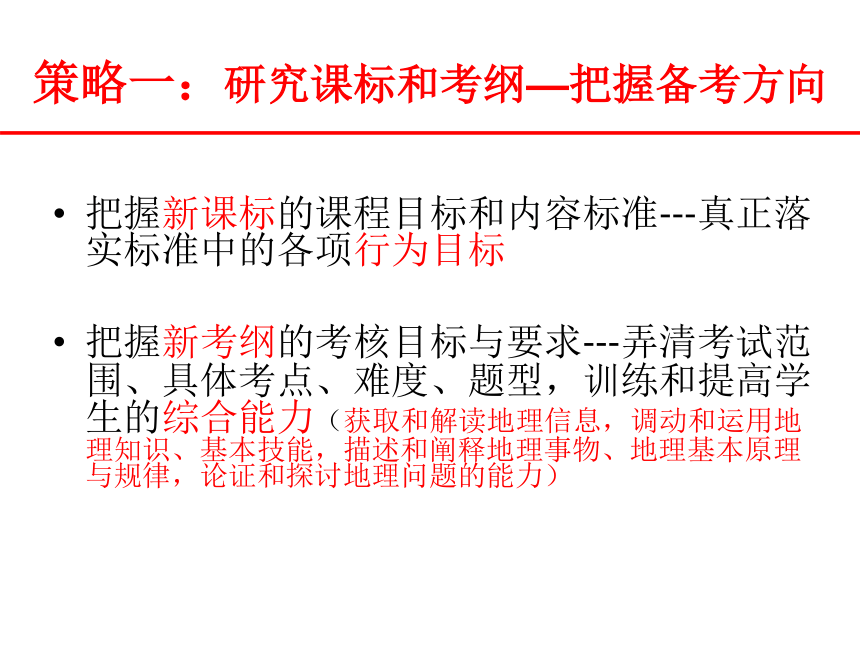

把握新课标的课程目标和内容标准---真正落实标准中的各项行为目标

把握新考纲的考核目标与要求---弄清考试范围、具体考点、难度、题型,训练和提高学生的综合能力(获取和解读地理信息,调动和运用地理知识、基本技能,描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律,论证和探讨地理问题的能力)

策略一:研究课标和考纲—把握备考方向

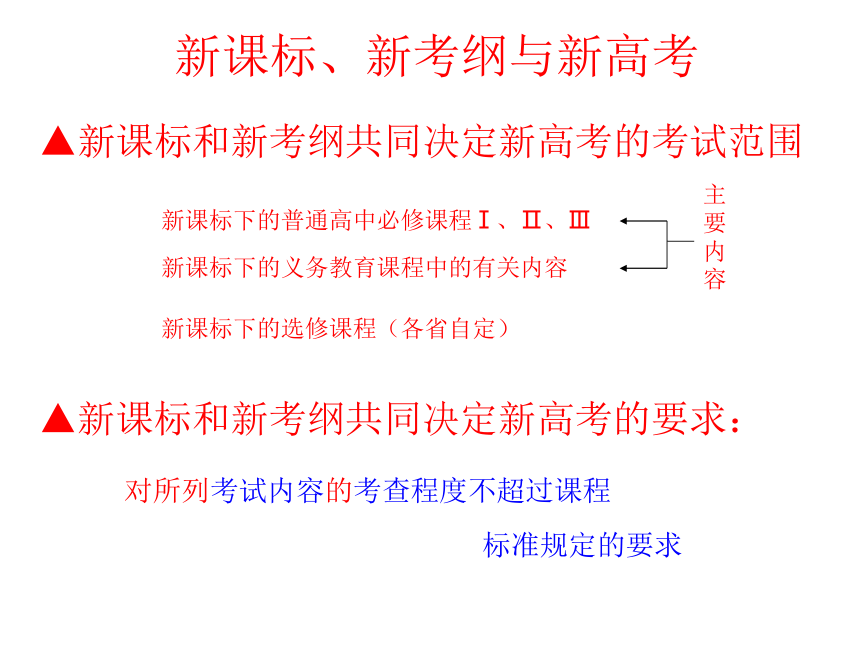

新课标、新考纲与新高考

▲新课标和新考纲共同决定新高考的考试范围

▲新课标和新考纲共同决定新高考的要求:

对所列考试内容的考查程度不超过课程

标准规定的要求

新课标下的普通高中必修课程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

新课标下的选修课程(各省自定)

新课标下的义务教育课程中的有关内容

主要内容

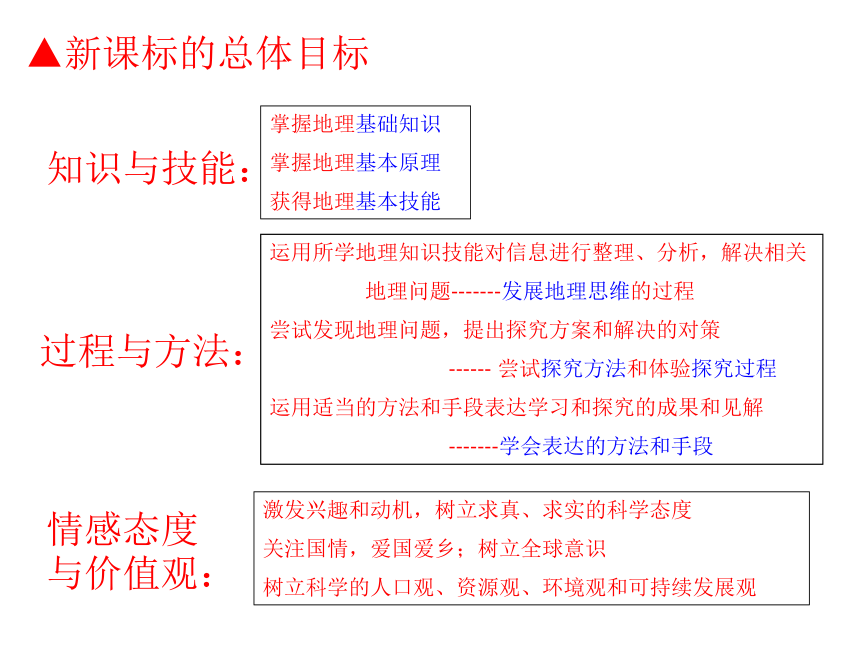

▲新课标的总体目标

知识与技能:

掌握地理基础知识

掌握地理基本原理

获得地理基本技能

过程与方法:

运用所学地理知识技能对信息进行整理、分析,解决相关

地理问题-------发展地理思维的过程

尝试发现地理问题,提出探究方案和解决的对策

------ 尝试探究方法和体验探究过程

运用适当的方法和手段表达学习和探究的成果和见解

-------学会表达的方法和手段

情感态度与价值观:

激发兴趣和动机,树立求真、求实的科学态度

关注国情,爱国爱乡;树立全球意识

树立科学的人口观、资源观、环境观和可持续发展观

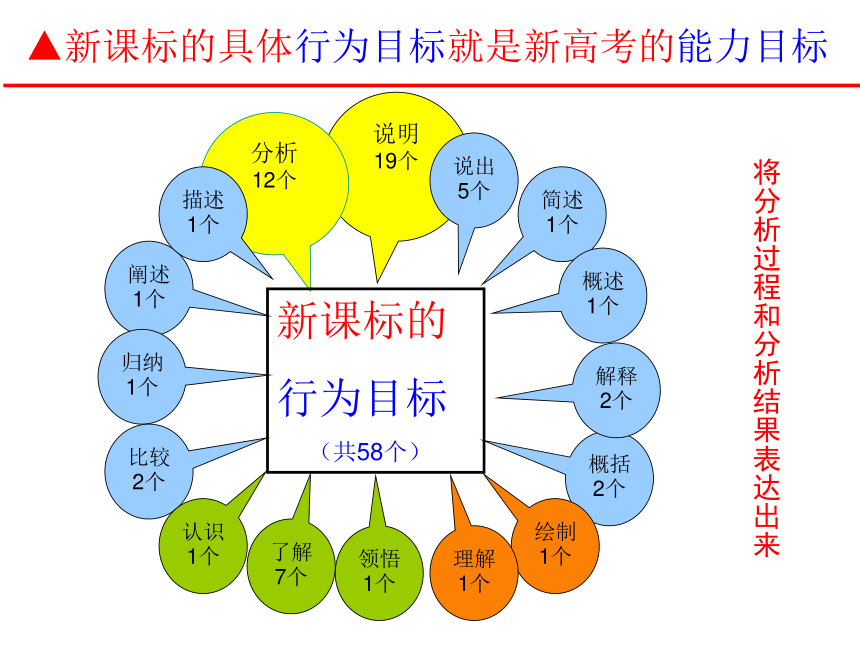

▲新课标的具体行为目标就是新高考的能力目标

说明

19个

分析

12个

阐述1个

归纳1个

概括2个

解释2个

比较2个

描述1个

绘制1个

简述1个

说出5个

新课标的

行为目标

(共58个)

认识1个

领悟1个

了解7个

理解1个

概述1个

将分析过程和分析结果表达出来

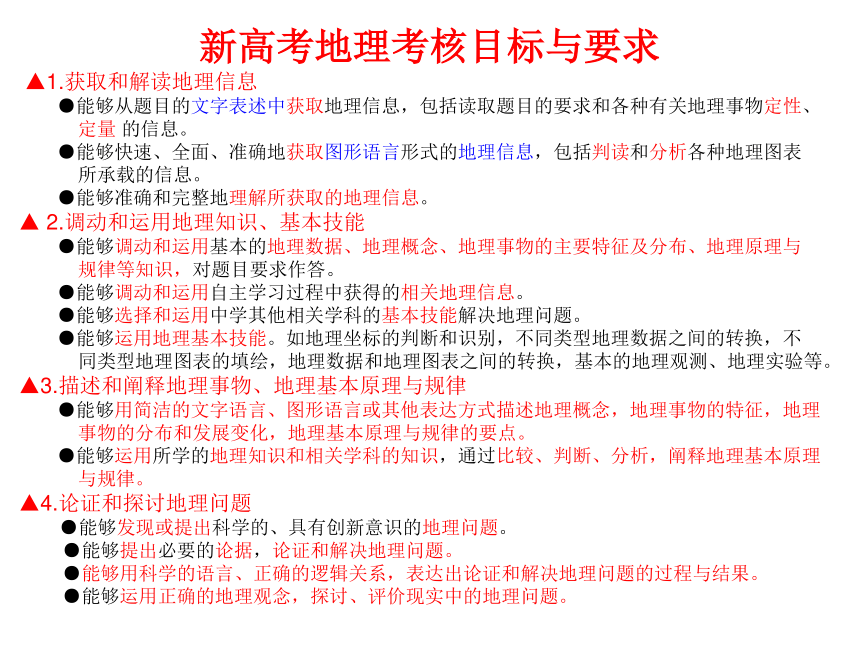

新高考地理考核目标与要求

▲1.获取和解读地理信息

●能够从题目的文字表述中获取地理信息,包括读取题目的要求和各种有关地理事物定性、

定量 的信息。

●能够快速、全面、准确地获取图形语言形式的地理信息,包括判读和分析各种地理图表

所承载的信息。

●能够准确和完整地理解所获取的地理信息。

▲ 2.调动和运用地理知识、基本技能

●能够调动和运用基本的地理数据、地理概念、地理事物的主要特征及分布、地理原理与

规律等知识,对题目要求作答。

●能够调动和运用自主学习过程中获得的相关地理信息。

●能够选择和运用中学其他相关学科的基本技能解决地理问题。

●能够运用地理基本技能。如地理坐标的判断和识别,不同类型地理数据之间的转换,不

同类型地理图表的填绘,地理数据和地理图表之间的转换,基本的地理观测、地理实验等。

▲3.描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律

●能够用简洁的文字语言、图形语言或其他表达方式描述地理概念,地理事物的特征,地理

事物的分布和发展变化,地理基本原理与规律的要点。

●能够运用所学的地理知识和相关学科的知识,通过比较、判断、分析,阐释地理基本原理

与规律。

▲4.论证和探讨地理问题

●能够发现或提出科学的、具有创新意识的地理问题。

●能够提出必要的论据,论证和解决地理问题。

●能够用科学的语言、正确的逻辑关系,表达出论证和解决地理问题的过程与结果。

●能够运用正确的地理观念,探讨、评价现实中的地理问题。

▲新高考能力目标是新课标行为目标的再现

新考纲的

能力目标

1.获取和解读地理信息(文字和图形)

(定性与定量)

4.论证和探讨地理问题

(探究和创新)

2.调动和运用地理知识、基本技能

(综合分析)

3.描述和阐释地理事物、地理原理与规律

(描述和说明)

观察、阅读和理解

基础知识和基本技能的掌握程度和灵活应用能力

规范科学的表达能力

探究和创新能力

复习建议一:将复习过程作为慢考试过程

将新课标的行为目标落到实处(夯实基础)

引导学生自主观察、阅读教学材料,养成独立分析、判断、整理地理信息的习惯---学会如何获取相关地理信息(提取整理有效信息) 举例

帮助学生建立地理知识体系框架、熟练掌握各种地理技能与技巧-----为灵活调动和运用地理知识、基本技能打好基础(思维养成) 大气环流对气候的影响

训练学生的说明、描述、归纳、概括、阐释、绘制等表达能力-----逐步提升到简洁、规范、条理、科学和全面的较高层次(成果书面表达) 举例

开拓学生视野,训练学生的知识技能迁移能力、探究能力和灵活创新能力(敢于善于创新)举例

教学案例举例

继续

1010hpa

1000hpa

1005hpa

B

A

500hpa

496hpa

498hpa

B

A

画出北半球甲、乙两图中A、B两点的风向

甲

乙

2008全国一卷:36题 读图6,完成下列要求。

(1)判断G河自N点至M点流经地区的地形类型,并说明判断的理由。(9分)

返回

高低纬冷热不均

和地球自转公转

季风气候区

大气环流的形成

近地面七个气压带

三圈环流及季节移动

近地面六个风带

大 气 环 流 对 气 候 类 型 的 影 响

大气环流的类型

副热带高压带

副极地低压带

盛行西风带

信 风 带

极地东风带

赤道低压带

极地高压带

多 雨气候

少雨气候

海陆相间分布

海陆相间分布

季风环流

夏 季 风

冬 季 风

干湿交替气候

气候类型

返回

10.当Q地位于北半球低纬时,可能的月份及时刻是

A.12月、17时30分 B.9月、17时

C.6月、 4时30分 D.4月、5时

图3中a是经线,Q点为晨昏线与该经线的交点。完成8-11题(2008全国卷)。

下图为我国华北某地区气温水平分布图,回答下列问题.

用适当的符号在图中画出锋面,并简述判断的主要依据。

参考答案:根据-3℃等温线与1℃等温线之间温差在图中最大,应为两种性质不同气团的交界处;因气温已低于0 ℃且在华北地区,故在此应形成冷锋锋面。

返回

材料:下图表示某地5000m高空某一时间等压线(单位:hpa)分布情况。据此回答1~3题:

1.与N点所对应的地面上的点相比,M点所对应的地面的点:( )

A.气压高 B.气温低

C.降水少 D.光照强

2.有关N气压系统的叙述正确的是:( )

A.N气压系统形成主导因素是海陆热力差异 B.N气压系统强烈发展就形成台风

C.N气压系统是动力原因形成的

D.N气压系统对这时的季风环流有加强的作用

3.影响M气压系统形成的根本因素是( )

A.海陆分布 B.地形地势 C.太阳高度 D.季风环流

返回

A

D

B

“昼夜长短的变化”复习过程浓缩

1.昼夜长短如何度量(在各种光照图上观察昼夜弧)

2.昼夜长短为何变化(比较分析不同日期的昼夜长短)

3.昼夜长短如何变化(总结昼夜长短的时空变化规律)(总结描述原理规律)

4.特殊纬度的昼夜长短(解题技巧)

5.昼夜长短与日出、日落时刻的关系及相互计算(技能训练)

6.绘制某地某日的太阳运行轨迹(探究昼夜长短与太阳高度的日变化) (横向结合综合整理)

7.昼夜长短的变幅的空间分布规律(思维拓展)

8.如果黄赤交角变大或变小,某地昼夜长短及年内变幅将如何变化(探究创新)

返回

策略二:研究高考真题—把握命题特点

选择题特点

△命题材料创新性强:可根据不同的材料和情景命题

△题目成组呈现,图文材料相结合:获取和解读信息是关键

△设问灵活多变:同一考点可用多种形式和角度命题

△选项的空间和内容跨度大:如自然和人文交叉

△难度梯度性好:有利于各层次考生答题

△内容的覆盖度大:有利于考查学生的学科素养

△能力考查侧重前两项:即获取和解读地理信息、调动和运用

地理知识、基本技能的能力

近两年高考选择题回望与分析

策略二:研究高考真题—把握命题特点

主观题特点

△以某一区域的某一要素或活动为背景:区域定位和区位因素

△突出人地关系:以自然为背景探究自然对人类活动的影响

或人类对自然的影响

△综合性强:学科特色显著,有利于考查学生的学科素养

△根据难度赋分:有利于各层次考生答题和提高区分度

△不求覆盖度但有深度:基础知识基本技能应用及自主探究能力

△开放性和选择性增强是新趋势:利于学生优势的发挥

△能力考查更突出后两项:即描述和阐释地理事物、地理基本原

理与规律;论证和探讨地理问题

近两年高考主观题回望与分析

复习建议二:

用好用活高考真题,提升学生的应考能力

选择题:要一题多用,探讨其命题背景,构建知识网络,掌握基本技能,总结分析方法

主观题:研究命题规律和切入角度,增强材料意识,训练如何解读材料提取有效信息,对照参考答案总结答题思路方法和凝练答题语言

继续

●案例1读某日08时地面天气图(图1)和文字信息,回答下面的问题

某气象小组学生探讨天气图中a→b天气的空间变化。

问题1:在学生绘制的A-D四幅图中,最接近a→b天气实际状况的是_,并说明判断理由。

问题2:简述图1中台风的形成条件和形成过程,分析该台风的强弱、移动路径并说明影响台风移动的因素

问题3:简要说明该台风登陆后逐渐减弱消失的原因

问题4:该日最可能在_季节,并说明判断理由。

右图为某气象台发布的墨西哥湾及邻近海区飓风近地面天气形势图,读图回答下题:

▲此时降雨集中分布在飓风东北部的主要原因是__

●案例2 (2009山东题)

试画图说明某地在台风中心过境前后气压、风速、云量的变化

▲举一反三

图2为北半球中纬度某地某日5次观测到的近地面气温垂直分布示意图。当日天气晴朗,日出时间为5时。读图回答下题。

由图中信息可分析出

A.5时、20时大气较稳定

B.12时、15时出现逆温现象

C.大气热量直接来自太阳辐射

D.气温日较差自下而上增大

拓展.据图分析说明该地出现逆温的时段和原因____推测该地该日气温日较差的大小并说明原因

●案例3:2010山东卷

拓展:读锋面的垂直剖面图,其中的数值是等温线,据此回答下列问题

T-6℃

T-2 ℃

T ℃

T-4 ℃

T-6℃

T-2 ℃

T-4 ℃

T ℃

A

B

1.A侧为___气团, B侧为___气团

2.在适当的位置画出锋面

3.判断A、B两处中,发生逆温的是__并画图说明

B

T

H

图6示意我国某山的东坡和西坡的垂直带谱。读图6,完成16~18题。

16.该山3000米以上东西坡各带分布差异反映出同海拔东坡比西坡

A.较暖、较湿 B.较凉、较湿 C.较凉、较干 D.较暖、较干

17.干旱河谷灌丛带所在的河谷终年盛行

A.干冷北风 B.干热南风

C.上升气流 D.下沉气流

18.该山可能位于

A.四川 B.新疆

C.安徽 D.山西

●案例3:2010海南卷

拓展:分析说明该区域干旱河谷灌丛带形成的原因

盛行风

西南山区多高山深谷,地形闭塞,受盛行风影响,迎风坡多雨凉爽,在山地的背风坡气流下沉增温,导致河谷气候干热,形成干旱河谷灌丛带

图1所示区域降水季节分配较均匀。2010年5月初,该区域天气晴朗,气温骤升,出现了比常年严重的洪灾。据此完成l~3题。

1.形成本区域降水的水汽主要来源于

A.太平洋 B.印度洋 C.大西洋 D.北冰洋

2.自2009年冬至2010年4月底,与常年相比该区域可能

A.降水量偏少,气温偏高 B.降水量偏多,气温偏高

C.降水量偏少,气温偏低 D.降水量偏多,气温偏低

3.2010年5月初,控制该区域的天气系统及其运行状况是

A.气旋缓慢过境 B.冷锋缓慢过境

C.反气旋缓慢过境 D.暖锋缓慢过境

拓展:分析融雪性洪灾的成因

●案例4:2010新课标卷卷

返回

策略三:落实主干知识和基本技能

——帮助学生提高应考能力

△等值线规律及其应用

△区域定位与地图应用

△地球运动规律及其灵活应用

△天气、气候类型及其对人类活动的影响

△地貌类型及其对人类活动的影响

△四大自然循环及其与人类活动的关系

△主要环境问题成因及对策的分析

△自然灾害成因及其与人类活动的关系

△各类区位因素的分析、比较、评价

△各种地理计算(估算)能力

△世界及中国主要区域特征的比较与评价

△区域开发的探究能力

△其它

案例:影响日出、日落时刻早晚的因素

1、纬度相同经度不同的两地:日出日落均为东早西晚

2、经度相同纬度不同的两地:昼长者日出早日落晚,

昼短者日出晚日落早

3、精度纬度均不同的两地:据上述两因素综合分析判断

4、距离相近的两地:海拔高者日出早日落晚

课堂训练举例:已知6月22日,甲地(62°w,40°S)比乙地( 77°w,23°S )的白昼短90分钟,则

(1)甲地比乙地日出(早或晚)___分钟

(2)甲地比乙地日落(早或晚)___分钟

复习建议三:抓基础少失误

扎实落实基础知识和熟练掌握基本技能

做基础题、做规范、逐步提速

精选、精练、精讲习题

适度拓展知识面,拓宽解题思路

强化读图析图能力

自然地理从概念出发,人文地理先搭框架

教师帮助学生记录分析失误,避免重复犯错

鼓励学生竞争,激发学生潜能、培养学生自信

国家考试中心专家的提示

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

1.2011高考难度预测:

考纲要求:高考难中易比例为5︰3︰2;难度系数0.5~0.55之间

命题实际操作: 新课改以来稳中略降 如对空间的考查

教师和考生的实际感觉:题目越来越灵活,能力要求

也较高,不易得分

难度有所降低是普遍预期和共识,不要预期太高

2.考查区域或内容有无安排:无

哪个区域哪个材料能考查学生的综合能力就选哪个

一个区域或一个内容可以连续命题 如河流、非洲

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

3.自然和人文有无规定比例:无

实际情况是侧重自然(更有利于考查能力区分度好)

4.新课标地理卷的特点:

将地理知识作为整体

能力考查作为宗旨(四项能力)

在有限的空间里做道场

让学生有更多的空间和自由度 (兼顾选拔性和选择性)

5.在备考中教师的主要任务是什么:

教师帮助学生针对新材料提高分析能力

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

6.高考有无热点、冷点之说:无

只要是对能力考查有利的区域和现象就可命题,无论冷热

即使有所谓的热点地区和热点事件,也只将其地理背景作为考查内

容,不会直接考查热点本身

7.知识和能力的关系是什么:

能力是建立在知识基础上的

有能力时知识才能为你所用

8.教学中如何提高能力:

用活教材、就地取材、具体问题具体分析

9.试题难度是如何控制的:天文空间较难、气候也可以考察空间能力

加大或减小选项的迷惑度(2009全国卷6-8题)

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

10.很多教师备考中暴露出的自身问题:

着眼点总是放在知识点上

数理思维(抽象逻辑思维)较弱

不善于将知识编织成网络,常陷于知识堆里

欢迎各位老师批评指正

谢 谢

热 烈 欢 迎

中原联合体各校老师

齐 聚 尧 都

共商地理备考之策

祝大家工作顺利心情愉快

2012年新课标背景下

高考地理备考策略探索

临汾三中 牛 龙

E-MAIL:lfniulong@

高考年年“难”,备考岁岁“累”

考前辛辛苦苦,考完总有遗憾

很多教师和考生的高考体会

高考话题不变 话题内容在变

高考话题说不完 高考研究无止境

“研究高考”是每一位高三教师的必修课

汇 报 内 容 提 要

新高考“新”在哪里

备考策略

策略一:研究课标和考纲—把握备考方向

策略二:研究高考真题—把握命题特点

策略三:落实主干知识和基本技能—帮助学生提高应考能力

复习备考建议

复习建议一:将复习过程作为慢考试过程

复习建议二:用好用活高考真题,提升学生的应考能力

复习建议三:抓基础,少失误

备考信息交流

新高考“新”在哪里

理念新—将高考要求与课改理念相结合

考什么:考查学生的学科学习能力和学科素养(运用双基分析解决实际问题的能力),这正是新课标的能力目标要求----内容与要求有新变化

命题思路新—考查途径和形式有创新

如何考:命题完全跳出教材,设计情境,给出材料,体现时代性和应用性。表现为

适度提高试题的开放性、增加试题的选择性

适当体现试题的探究性、创新型和综合性

考查重点新—思维过程、方法及表达能力

高考的实质无明显变化,旧卷已悄然变为新卷

新高考内容的变化

△内容有增有减,总体有所减少,学科主干内容无变化:删减了部分与地理学科交叉的其它学科的内容如:生物、土壤、地质、海洋、农业、工业、文化景观、政治地理等

△内容的要求有所提升:旧高考的要求线条较粗;新高考弱化了识记要求,强化了获取、解读信息要求、强化了分析和说明的要求、强化了探究和创新的要求、强化了学习能力和学科素养的的考查

返回

研究考题

高考研究要四位一体

研究考纲和说明

教

师

研究考生

研究课标

宏观战略层面---把握备考方向

应考战术层面---总结方法技巧 提高应考能力

把握新课标的课程目标和内容标准---真正落实标准中的各项行为目标

把握新考纲的考核目标与要求---弄清考试范围、具体考点、难度、题型,训练和提高学生的综合能力(获取和解读地理信息,调动和运用地理知识、基本技能,描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律,论证和探讨地理问题的能力)

策略一:研究课标和考纲—把握备考方向

新课标、新考纲与新高考

▲新课标和新考纲共同决定新高考的考试范围

▲新课标和新考纲共同决定新高考的要求:

对所列考试内容的考查程度不超过课程

标准规定的要求

新课标下的普通高中必修课程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

新课标下的选修课程(各省自定)

新课标下的义务教育课程中的有关内容

主要内容

▲新课标的总体目标

知识与技能:

掌握地理基础知识

掌握地理基本原理

获得地理基本技能

过程与方法:

运用所学地理知识技能对信息进行整理、分析,解决相关

地理问题-------发展地理思维的过程

尝试发现地理问题,提出探究方案和解决的对策

------ 尝试探究方法和体验探究过程

运用适当的方法和手段表达学习和探究的成果和见解

-------学会表达的方法和手段

情感态度与价值观:

激发兴趣和动机,树立求真、求实的科学态度

关注国情,爱国爱乡;树立全球意识

树立科学的人口观、资源观、环境观和可持续发展观

▲新课标的具体行为目标就是新高考的能力目标

说明

19个

分析

12个

阐述1个

归纳1个

概括2个

解释2个

比较2个

描述1个

绘制1个

简述1个

说出5个

新课标的

行为目标

(共58个)

认识1个

领悟1个

了解7个

理解1个

概述1个

将分析过程和分析结果表达出来

新高考地理考核目标与要求

▲1.获取和解读地理信息

●能够从题目的文字表述中获取地理信息,包括读取题目的要求和各种有关地理事物定性、

定量 的信息。

●能够快速、全面、准确地获取图形语言形式的地理信息,包括判读和分析各种地理图表

所承载的信息。

●能够准确和完整地理解所获取的地理信息。

▲ 2.调动和运用地理知识、基本技能

●能够调动和运用基本的地理数据、地理概念、地理事物的主要特征及分布、地理原理与

规律等知识,对题目要求作答。

●能够调动和运用自主学习过程中获得的相关地理信息。

●能够选择和运用中学其他相关学科的基本技能解决地理问题。

●能够运用地理基本技能。如地理坐标的判断和识别,不同类型地理数据之间的转换,不

同类型地理图表的填绘,地理数据和地理图表之间的转换,基本的地理观测、地理实验等。

▲3.描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律

●能够用简洁的文字语言、图形语言或其他表达方式描述地理概念,地理事物的特征,地理

事物的分布和发展变化,地理基本原理与规律的要点。

●能够运用所学的地理知识和相关学科的知识,通过比较、判断、分析,阐释地理基本原理

与规律。

▲4.论证和探讨地理问题

●能够发现或提出科学的、具有创新意识的地理问题。

●能够提出必要的论据,论证和解决地理问题。

●能够用科学的语言、正确的逻辑关系,表达出论证和解决地理问题的过程与结果。

●能够运用正确的地理观念,探讨、评价现实中的地理问题。

▲新高考能力目标是新课标行为目标的再现

新考纲的

能力目标

1.获取和解读地理信息(文字和图形)

(定性与定量)

4.论证和探讨地理问题

(探究和创新)

2.调动和运用地理知识、基本技能

(综合分析)

3.描述和阐释地理事物、地理原理与规律

(描述和说明)

观察、阅读和理解

基础知识和基本技能的掌握程度和灵活应用能力

规范科学的表达能力

探究和创新能力

复习建议一:将复习过程作为慢考试过程

将新课标的行为目标落到实处(夯实基础)

引导学生自主观察、阅读教学材料,养成独立分析、判断、整理地理信息的习惯---学会如何获取相关地理信息(提取整理有效信息) 举例

帮助学生建立地理知识体系框架、熟练掌握各种地理技能与技巧-----为灵活调动和运用地理知识、基本技能打好基础(思维养成) 大气环流对气候的影响

训练学生的说明、描述、归纳、概括、阐释、绘制等表达能力-----逐步提升到简洁、规范、条理、科学和全面的较高层次(成果书面表达) 举例

开拓学生视野,训练学生的知识技能迁移能力、探究能力和灵活创新能力(敢于善于创新)举例

教学案例举例

继续

1010hpa

1000hpa

1005hpa

B

A

500hpa

496hpa

498hpa

B

A

画出北半球甲、乙两图中A、B两点的风向

甲

乙

2008全国一卷:36题 读图6,完成下列要求。

(1)判断G河自N点至M点流经地区的地形类型,并说明判断的理由。(9分)

返回

高低纬冷热不均

和地球自转公转

季风气候区

大气环流的形成

近地面七个气压带

三圈环流及季节移动

近地面六个风带

大 气 环 流 对 气 候 类 型 的 影 响

大气环流的类型

副热带高压带

副极地低压带

盛行西风带

信 风 带

极地东风带

赤道低压带

极地高压带

多 雨气候

少雨气候

海陆相间分布

海陆相间分布

季风环流

夏 季 风

冬 季 风

干湿交替气候

气候类型

返回

10.当Q地位于北半球低纬时,可能的月份及时刻是

A.12月、17时30分 B.9月、17时

C.6月、 4时30分 D.4月、5时

图3中a是经线,Q点为晨昏线与该经线的交点。完成8-11题(2008全国卷)。

下图为我国华北某地区气温水平分布图,回答下列问题.

用适当的符号在图中画出锋面,并简述判断的主要依据。

参考答案:根据-3℃等温线与1℃等温线之间温差在图中最大,应为两种性质不同气团的交界处;因气温已低于0 ℃且在华北地区,故在此应形成冷锋锋面。

返回

材料:下图表示某地5000m高空某一时间等压线(单位:hpa)分布情况。据此回答1~3题:

1.与N点所对应的地面上的点相比,M点所对应的地面的点:( )

A.气压高 B.气温低

C.降水少 D.光照强

2.有关N气压系统的叙述正确的是:( )

A.N气压系统形成主导因素是海陆热力差异 B.N气压系统强烈发展就形成台风

C.N气压系统是动力原因形成的

D.N气压系统对这时的季风环流有加强的作用

3.影响M气压系统形成的根本因素是( )

A.海陆分布 B.地形地势 C.太阳高度 D.季风环流

返回

A

D

B

“昼夜长短的变化”复习过程浓缩

1.昼夜长短如何度量(在各种光照图上观察昼夜弧)

2.昼夜长短为何变化(比较分析不同日期的昼夜长短)

3.昼夜长短如何变化(总结昼夜长短的时空变化规律)(总结描述原理规律)

4.特殊纬度的昼夜长短(解题技巧)

5.昼夜长短与日出、日落时刻的关系及相互计算(技能训练)

6.绘制某地某日的太阳运行轨迹(探究昼夜长短与太阳高度的日变化) (横向结合综合整理)

7.昼夜长短的变幅的空间分布规律(思维拓展)

8.如果黄赤交角变大或变小,某地昼夜长短及年内变幅将如何变化(探究创新)

返回

策略二:研究高考真题—把握命题特点

选择题特点

△命题材料创新性强:可根据不同的材料和情景命题

△题目成组呈现,图文材料相结合:获取和解读信息是关键

△设问灵活多变:同一考点可用多种形式和角度命题

△选项的空间和内容跨度大:如自然和人文交叉

△难度梯度性好:有利于各层次考生答题

△内容的覆盖度大:有利于考查学生的学科素养

△能力考查侧重前两项:即获取和解读地理信息、调动和运用

地理知识、基本技能的能力

近两年高考选择题回望与分析

策略二:研究高考真题—把握命题特点

主观题特点

△以某一区域的某一要素或活动为背景:区域定位和区位因素

△突出人地关系:以自然为背景探究自然对人类活动的影响

或人类对自然的影响

△综合性强:学科特色显著,有利于考查学生的学科素养

△根据难度赋分:有利于各层次考生答题和提高区分度

△不求覆盖度但有深度:基础知识基本技能应用及自主探究能力

△开放性和选择性增强是新趋势:利于学生优势的发挥

△能力考查更突出后两项:即描述和阐释地理事物、地理基本原

理与规律;论证和探讨地理问题

近两年高考主观题回望与分析

复习建议二:

用好用活高考真题,提升学生的应考能力

选择题:要一题多用,探讨其命题背景,构建知识网络,掌握基本技能,总结分析方法

主观题:研究命题规律和切入角度,增强材料意识,训练如何解读材料提取有效信息,对照参考答案总结答题思路方法和凝练答题语言

继续

●案例1读某日08时地面天气图(图1)和文字信息,回答下面的问题

某气象小组学生探讨天气图中a→b天气的空间变化。

问题1:在学生绘制的A-D四幅图中,最接近a→b天气实际状况的是_,并说明判断理由。

问题2:简述图1中台风的形成条件和形成过程,分析该台风的强弱、移动路径并说明影响台风移动的因素

问题3:简要说明该台风登陆后逐渐减弱消失的原因

问题4:该日最可能在_季节,并说明判断理由。

右图为某气象台发布的墨西哥湾及邻近海区飓风近地面天气形势图,读图回答下题:

▲此时降雨集中分布在飓风东北部的主要原因是__

●案例2 (2009山东题)

试画图说明某地在台风中心过境前后气压、风速、云量的变化

▲举一反三

图2为北半球中纬度某地某日5次观测到的近地面气温垂直分布示意图。当日天气晴朗,日出时间为5时。读图回答下题。

由图中信息可分析出

A.5时、20时大气较稳定

B.12时、15时出现逆温现象

C.大气热量直接来自太阳辐射

D.气温日较差自下而上增大

拓展.据图分析说明该地出现逆温的时段和原因____推测该地该日气温日较差的大小并说明原因

●案例3:2010山东卷

拓展:读锋面的垂直剖面图,其中的数值是等温线,据此回答下列问题

T-6℃

T-2 ℃

T ℃

T-4 ℃

T-6℃

T-2 ℃

T-4 ℃

T ℃

A

B

1.A侧为___气团, B侧为___气团

2.在适当的位置画出锋面

3.判断A、B两处中,发生逆温的是__并画图说明

B

T

H

图6示意我国某山的东坡和西坡的垂直带谱。读图6,完成16~18题。

16.该山3000米以上东西坡各带分布差异反映出同海拔东坡比西坡

A.较暖、较湿 B.较凉、较湿 C.较凉、较干 D.较暖、较干

17.干旱河谷灌丛带所在的河谷终年盛行

A.干冷北风 B.干热南风

C.上升气流 D.下沉气流

18.该山可能位于

A.四川 B.新疆

C.安徽 D.山西

●案例3:2010海南卷

拓展:分析说明该区域干旱河谷灌丛带形成的原因

盛行风

西南山区多高山深谷,地形闭塞,受盛行风影响,迎风坡多雨凉爽,在山地的背风坡气流下沉增温,导致河谷气候干热,形成干旱河谷灌丛带

图1所示区域降水季节分配较均匀。2010年5月初,该区域天气晴朗,气温骤升,出现了比常年严重的洪灾。据此完成l~3题。

1.形成本区域降水的水汽主要来源于

A.太平洋 B.印度洋 C.大西洋 D.北冰洋

2.自2009年冬至2010年4月底,与常年相比该区域可能

A.降水量偏少,气温偏高 B.降水量偏多,气温偏高

C.降水量偏少,气温偏低 D.降水量偏多,气温偏低

3.2010年5月初,控制该区域的天气系统及其运行状况是

A.气旋缓慢过境 B.冷锋缓慢过境

C.反气旋缓慢过境 D.暖锋缓慢过境

拓展:分析融雪性洪灾的成因

●案例4:2010新课标卷卷

返回

策略三:落实主干知识和基本技能

——帮助学生提高应考能力

△等值线规律及其应用

△区域定位与地图应用

△地球运动规律及其灵活应用

△天气、气候类型及其对人类活动的影响

△地貌类型及其对人类活动的影响

△四大自然循环及其与人类活动的关系

△主要环境问题成因及对策的分析

△自然灾害成因及其与人类活动的关系

△各类区位因素的分析、比较、评价

△各种地理计算(估算)能力

△世界及中国主要区域特征的比较与评价

△区域开发的探究能力

△其它

案例:影响日出、日落时刻早晚的因素

1、纬度相同经度不同的两地:日出日落均为东早西晚

2、经度相同纬度不同的两地:昼长者日出早日落晚,

昼短者日出晚日落早

3、精度纬度均不同的两地:据上述两因素综合分析判断

4、距离相近的两地:海拔高者日出早日落晚

课堂训练举例:已知6月22日,甲地(62°w,40°S)比乙地( 77°w,23°S )的白昼短90分钟,则

(1)甲地比乙地日出(早或晚)___分钟

(2)甲地比乙地日落(早或晚)___分钟

复习建议三:抓基础少失误

扎实落实基础知识和熟练掌握基本技能

做基础题、做规范、逐步提速

精选、精练、精讲习题

适度拓展知识面,拓宽解题思路

强化读图析图能力

自然地理从概念出发,人文地理先搭框架

教师帮助学生记录分析失误,避免重复犯错

鼓励学生竞争,激发学生潜能、培养学生自信

国家考试中心专家的提示

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

1.2011高考难度预测:

考纲要求:高考难中易比例为5︰3︰2;难度系数0.5~0.55之间

命题实际操作: 新课改以来稳中略降 如对空间的考查

教师和考生的实际感觉:题目越来越灵活,能力要求

也较高,不易得分

难度有所降低是普遍预期和共识,不要预期太高

2.考查区域或内容有无安排:无

哪个区域哪个材料能考查学生的综合能力就选哪个

一个区域或一个内容可以连续命题 如河流、非洲

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

3.自然和人文有无规定比例:无

实际情况是侧重自然(更有利于考查能力区分度好)

4.新课标地理卷的特点:

将地理知识作为整体

能力考查作为宗旨(四项能力)

在有限的空间里做道场

让学生有更多的空间和自由度 (兼顾选拔性和选择性)

5.在备考中教师的主要任务是什么:

教师帮助学生针对新材料提高分析能力

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

6.高考有无热点、冷点之说:无

只要是对能力考查有利的区域和现象就可命题,无论冷热

即使有所谓的热点地区和热点事件,也只将其地理背景作为考查内

容,不会直接考查热点本身

7.知识和能力的关系是什么:

能力是建立在知识基础上的

有能力时知识才能为你所用

8.教学中如何提高能力:

用活教材、就地取材、具体问题具体分析

9.试题难度是如何控制的:天文空间较难、气候也可以考察空间能力

加大或减小选项的迷惑度(2009全国卷6-8题)

信息交流: 备考中教师常面临的问题及对策

10.很多教师备考中暴露出的自身问题:

着眼点总是放在知识点上

数理思维(抽象逻辑思维)较弱

不善于将知识编织成网络,常陷于知识堆里

欢迎各位老师批评指正

谢 谢

同课章节目录