鲁教版化学1.2体验化学探究 导学案( 教材解析+典例+练习)

文档属性

| 名称 | 鲁教版化学1.2体验化学探究 导学案( 教材解析+典例+练习) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课题2:第二节 体验化学探究

学科素养构建

燃烧可说是生活中最常见的化学变化,面对跳动的火苗是否想过这样的问题:

蜡烛燃烧的产物是什么?如何通过实验探究解决心中的疑惑?

学习目标 素养要求 相关链接

1、初步学习观察和描述化学实验的方法。2、初步了解实验探究的过程。3、在教师指导下,能根据一定方案进行实验,并通过观察分析得出结论,学习填写探究报告。 1、化学是一门以实验为基础的科学。2、对蜡烛及其燃烧的探究。3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究。 1、观察点燃蜡烛,可以看得火焰分层、熄灭蜡烛后会有白烟。 2、生活中接触到、从书籍中了解到的许多化学之谜都会激发我们的好奇心和探究欲。

教材全面解读

知识点1、化学是一门以实验为基础的科学

【典例精讲】考查角度:科学探究的基本环节【例1】:一角钱的硬币有轻有重,辰辰想确定一下哪种硬币中含有铁,他采用“拿磁铁吸引一下”。这一过程属于( )A.提出假设 B.设计实验 C.猜想和假设 D.记录与评价[命题立意]要明确科学探究的各个环节,并且会设计实验,从而达到探索未知世界的目的。[解析]学生要正确区分科学探究每个环节的特征。本题考查了科学探究的步骤。“拿磁铁吸引一下”属于设计实验环节。“提出假设”环节和“做实验”环节不同,只有通过实验,才能得出科学的结论。[答案]B 【延伸】尽管在今天看来,连小孩子都知道,炼丹、长生不老这样的说法是伪科学,但是古代的炼丹术士们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,为化学发展做出了贡献。中国古代的炼丹炉【易错】猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意,有利于方案的设计,不能信口开河.有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.【注意】制定计划(或设计方案)时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.【迁移训练】1、(2020秋 雅安期中)为了区别酱油和陈醋,有同学提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”。这位同学的说法中“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”应属于科学探究环节中的( )A.提出问题 B.设计实验 C.猜想与假设 D.获得结论【答案】B【解答】解:为了区别酱油和陈醋,有同学提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”。可用闻气味的方法区分酱油和陈醋,属于科学探究环节中的设计实验。故选:B。

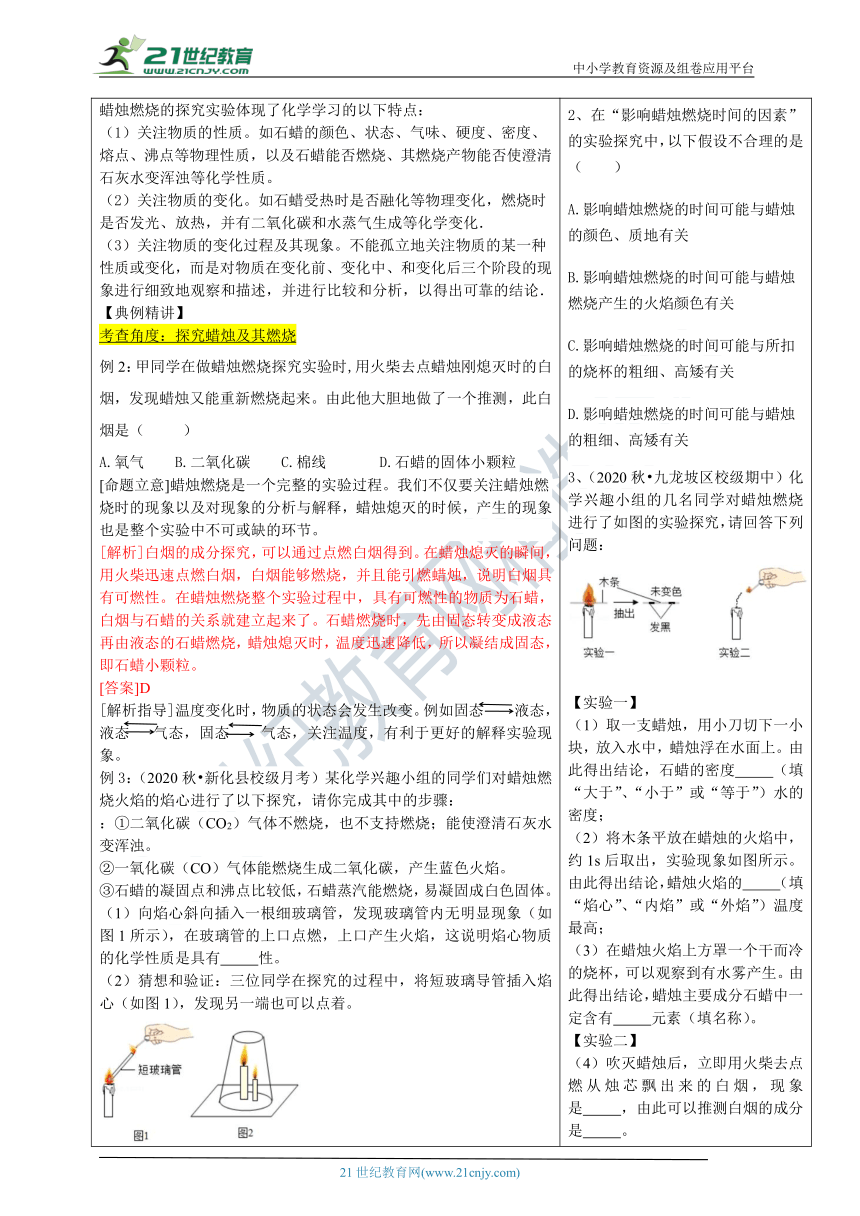

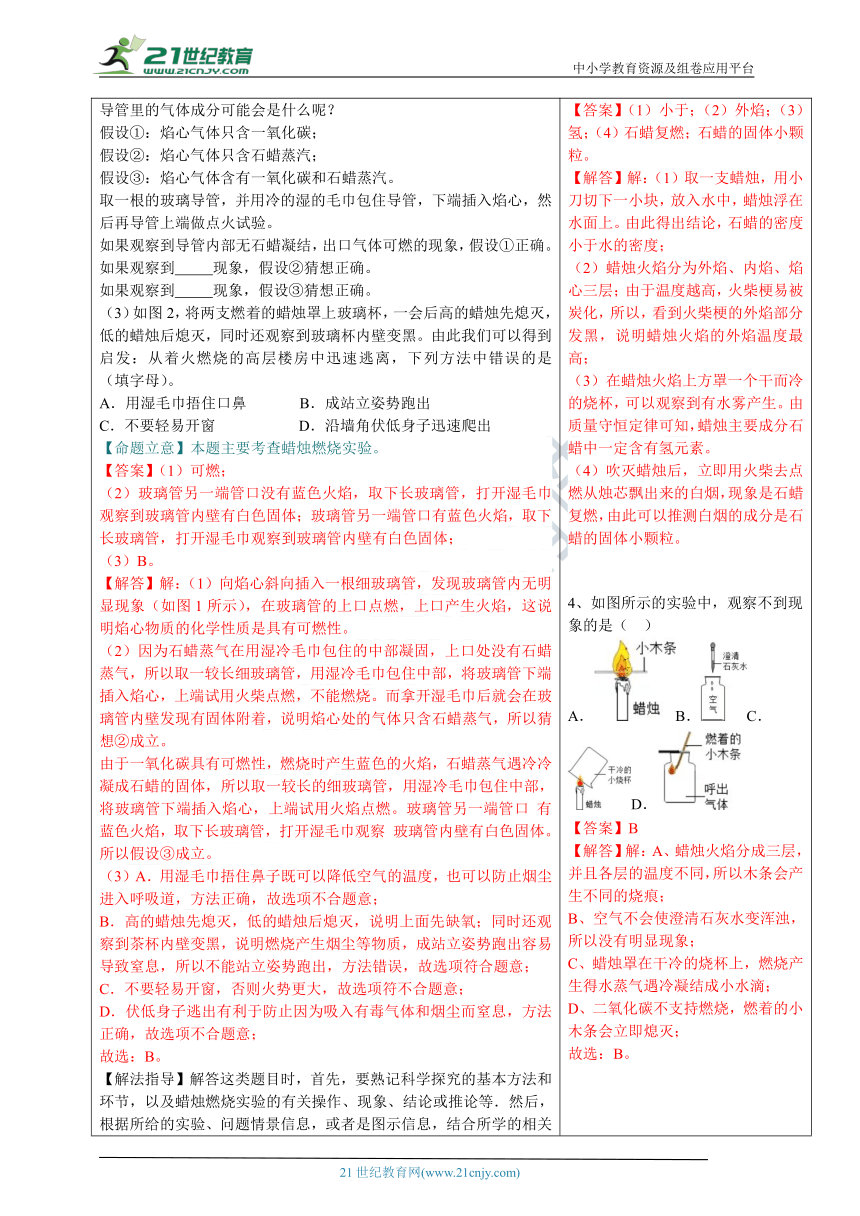

知识点2、对蜡烛及其燃烧的探究

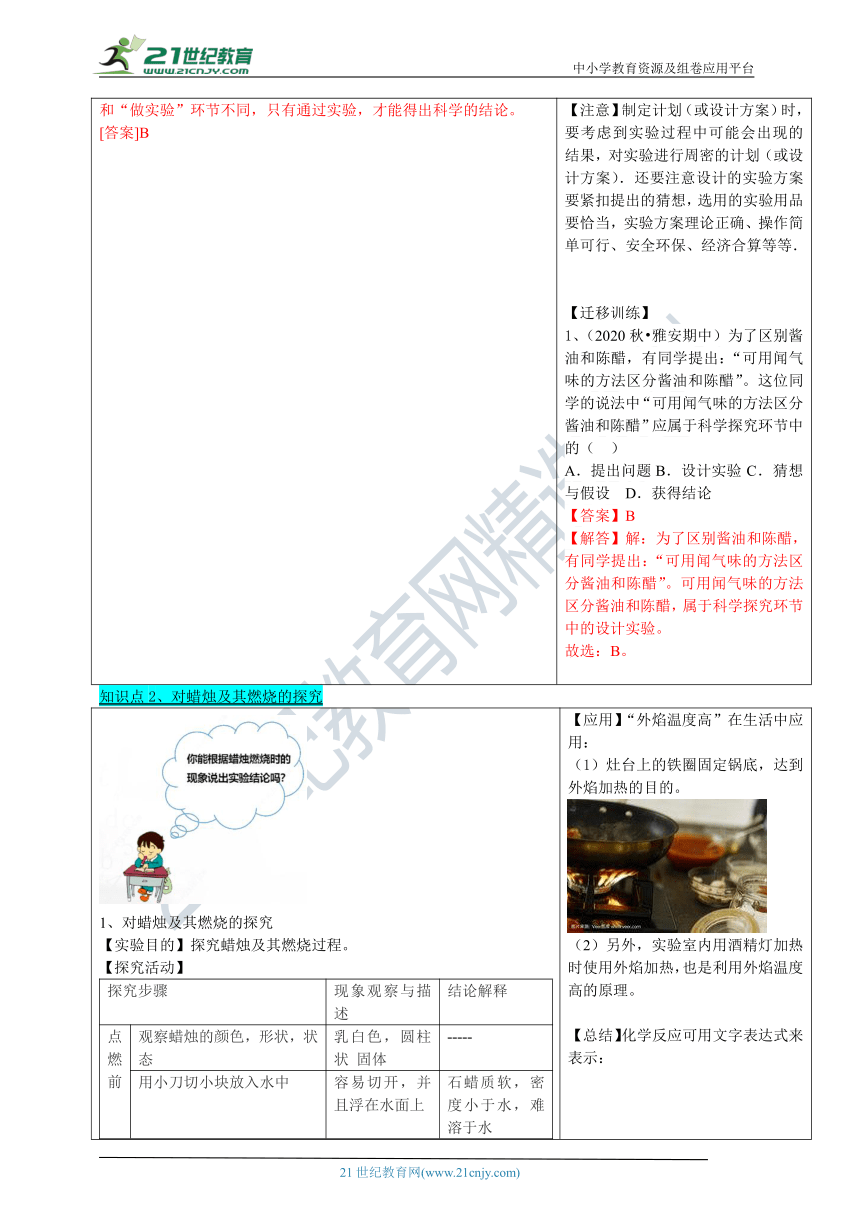

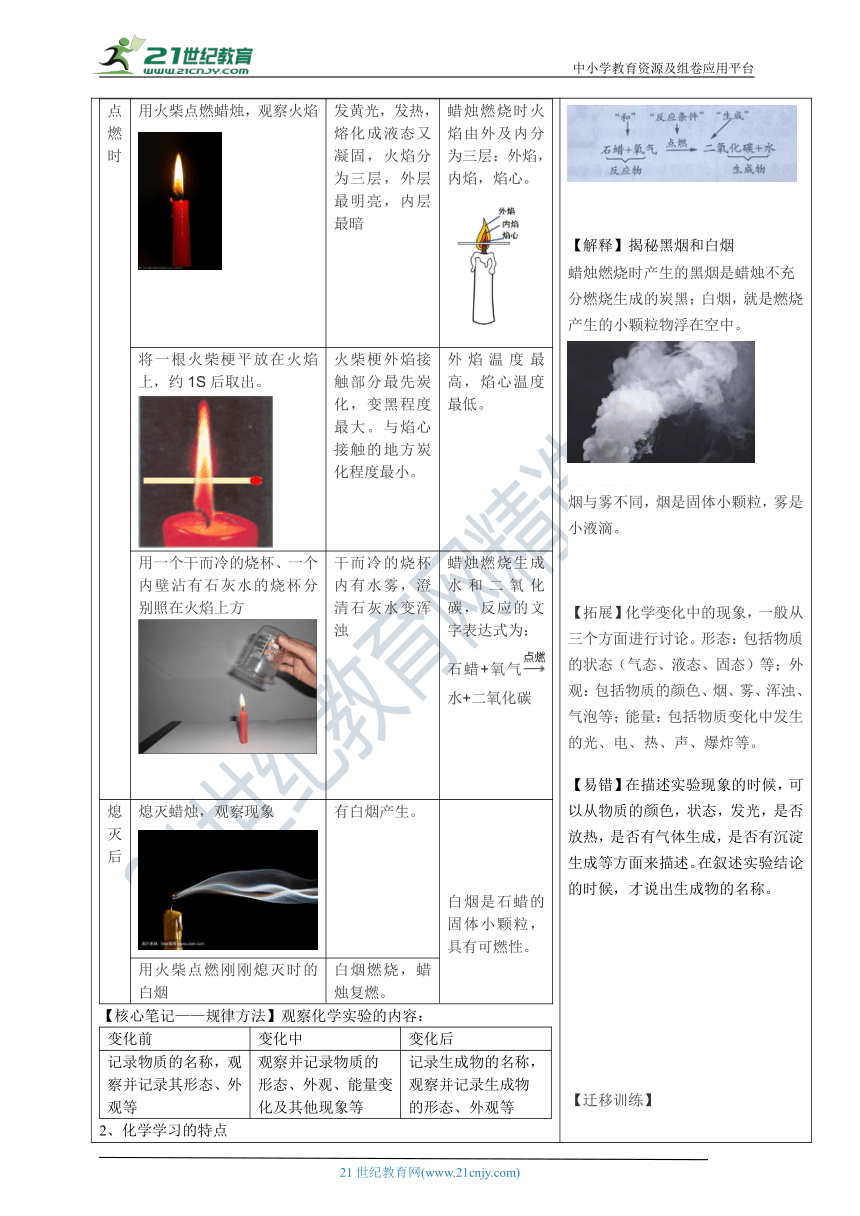

1、对蜡烛及其燃烧的探究【实验目的】探究蜡烛及其燃烧过程。【探究活动】探究步骤现象观察与描述结论解释点燃前观察蜡烛的颜色,形状,状态乳白色,圆柱状 固体-----用小刀切小块放入水中容易切开,并且浮在水面上石蜡质软,密度小于水,难溶于水点燃时用火柴点燃蜡烛,观察火焰发黄光,发热,熔化成液态又凝固,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗蜡烛燃烧时火焰由外及内分为三层:外焰,内焰,焰心。将一根火柴梗平放在火焰上,约1S后取出。火柴梗外焰接触部分最先炭化,变黑程度最大。与焰心接触的地方炭化程度最小。外焰温度最高,焰心温度最低。用一个干而冷的烧杯、一个内壁沾有石灰水的烧杯分别照在火焰上方干而冷的烧杯内有水雾,澄清石灰水变浑浊蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,反应的文字表达式为:石蜡+氧气水+二氧化碳熄灭后熄灭蜡烛,观察现象有白烟产生。白烟是石蜡的固体小颗粒,具有可燃性。用火柴点燃刚刚熄灭时的白烟白烟燃烧,蜡烛复燃。【核心笔记——规律方法】观察化学实验的内容:变化前变化中变化后记录物质的名称,观察并记录其形态、外观等观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象等记录生成物的名称,观察并记录生成物的形态、外观等2、化学学习的特点蜡烛燃烧的探究实验体现了化学学习的以下特点:(1)关注物质的性质。如石蜡的颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等物理性质,以及石蜡能否燃烧、其燃烧产物能否使澄清石灰水变浑浊等化学性质。(2)关注物质的变化。如石蜡受热时是否融化等物理变化,燃烧时是否发光、放热,并有二氧化碳和水蒸气生成等化学变化.(3)关注物质的变化过程及其现象。不能孤立地关注物质的某一种性质或变化,而是对物质在变化前、变化中、和变化后三个阶段的现象进行细致地观察和描述,并进行比较和分析,以得出可靠的结论.【典例精讲】考查角度:探究蜡烛及其燃烧例2:甲同学在做蜡烛燃烧探究实验时,用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,发现蜡烛又能重新燃烧起来。由此他大胆地做了一个推测,此白烟是( )A.氧气 B.二氧化碳 C.棉线 D.石蜡的固体小颗粒[命题立意]蜡烛燃烧是一个完整的实验过程。我们不仅要关注蜡烛燃烧时的现象以及对现象的分析与解释,蜡烛熄灭的时候,产生的现象也是整个实验中不可或缺的环节。[解析]白烟的成分探究,可以通过点燃白烟得到。在蜡烛熄灭的瞬间,用火柴迅速点燃白烟,白烟能够燃烧,并且能引燃蜡烛,说明白烟具有可燃性。在蜡烛燃烧整个实验过程中,具有可燃性的物质为石蜡,白烟与石蜡的关系就建立起来了。石蜡燃烧时,先由固态转变成液态再由液态的石蜡燃烧,蜡烛熄灭时,温度迅速降低,所以凝结成固态,即石蜡小颗粒。[答案]D[解析指导]温度变化时,物质的状态会发生改变。例如固态 液态,液态 气态,固态 气态,关注温度,有利于更好的解释实验现象。例3:(2020秋 新化县校级月考)某化学兴趣小组的同学们对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的步骤::①二氧化碳(CO2)气体不燃烧,也不支持燃烧;能使澄清石灰水变浑浊。②一氧化碳(CO)气体能燃烧生成二氧化碳,产生蓝色火焰。③石蜡的凝固点和沸点比较低,石蜡蒸汽能燃烧,易凝固成白色固体。(1)向焰心斜向插入一根细玻璃管,发现玻璃管内无明显现象(如图1所示),在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是具有 性。(2)猜想和验证:三位同学在探究的过程中,将短玻璃导管插入焰心(如图1),发现另一端也可以点着。 导管里的气体成分可能会是什么呢?假设①:焰心气体只含一氧化碳;假设②:焰心气体只含石蜡蒸汽;假设③:焰心气体含有一氧化碳和石蜡蒸汽。取一根的玻璃导管,并用冷的湿的毛巾包住导管,下端插入焰心,然后再导管上端做点火试验。如果观察到导管内部无石蜡凝结,出口气体可燃的现象,假设①正确。如果观察到 现象,假设②猜想正确。如果观察到 现象,假设③猜想正确。(3)如图2,将两支燃着的蜡烛罩上玻璃杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到玻璃杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层楼房中迅速逃离,下列方法中错误的是 (填字母)。A.用湿毛巾捂住口鼻 B.成站立姿势跑出C.不要轻易开窗 D.沿墙角伏低身子迅速爬出【命题立意】本题主要考查蜡烛燃烧实验。【答案】(1)可燃;(2)玻璃管另一端管口没有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察到玻璃管内壁有白色固体;玻璃管另一端管口有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察到玻璃管内壁有白色固体;(3)B。【解答】解:(1)向焰心斜向插入一根细玻璃管,发现玻璃管内无明显现象(如图1所示),在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是具有可燃性。(2)因为石蜡蒸气在用湿冷毛巾包住的中部凝固,上口处没有石蜡蒸气,所以取一较长细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火柴点燃,不能燃烧。而拿开湿毛巾后就会在玻璃管内壁发现有固体附着,说明焰心处的气体只含石蜡蒸气,所以猜想②成立。由于一氧化碳具有可燃性,燃烧时产生蓝色的火焰,石蜡蒸气遇冷冷凝成石蜡的固体,所以取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火焰点燃。玻璃管另一端管口 有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察 玻璃管内壁有白色固体。所以假设③成立。(3)A.用湿毛巾捂住鼻子既可以降低空气的温度,也可以防止烟尘进入呼吸道,方法正确,故选项不合题意;B.高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,说明上面先缺氧;同时还观察到茶杯内壁变黑,说明燃烧产生烟尘等物质,成站立姿势跑出容易导致窒息,所以不能站立姿势跑出,方法错误,故选项符合题意;C.不要轻易开窗,否则火势更大,故选项符不合题意;D.伏低身子逃出有利于防止因为吸入有毒气体和烟尘而窒息,方法正确,故选项不合题意;故选:B。【解法指导】解答这类题目时,首先,要熟记科学探究的基本方法和环节,以及蜡烛燃烧实验的有关操作、现象、结论或推论等.然后,根据所给的实验、问题情景信息,或者是图示信息,结合所学的相关知识和技能,细心地探究后,按照题目要求进行选择或填写即可. 【应用】“外焰温度高”在生活中应用:(1)灶台上的铁圈固定锅底,达到外焰加热的目的。(2)另外,实验室内用酒精灯加热时使用外焰加热,也是利用外焰温度高的原理。【总结】化学反应可用文字表达式来表示:【解释】揭秘黑烟和白烟蜡烛燃烧时产生的黑烟是蜡烛不充分燃烧生成的炭黑;白烟,就是燃烧产生的小颗粒物浮在空中。烟与雾不同,烟是固体小颗粒,雾是小液滴。【拓展】化学变化中的现象,一般从三个方面进行讨论。形态:包括物质的状态(气态、液态、固态)等;外观:包括物质的颜色、烟、雾、浑浊、气泡等;能量:包括物质变化中发生的光、电、热、声、爆炸等。【易错】在描述实验现象的时候,可以从物质的颜色,状态,发光,是否放热,是否有气体生成,是否有沉淀生成等方面来描述。在叙述实验结论的时候,才说出生成物的名称。【迁移训练】2、在“影响蜡烛燃烧时间的因素”的实验探究中,以下假设不合理的是 ( )A.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的颜色、质地有关B.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛燃烧产生的火焰颜色有关C.影响蜡烛燃烧的时间可能与所扣的烧杯的粗细、高矮有关D.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的粗细、高矮有关3、(2020秋 九龙坡区校级期中)化学兴趣小组的几名同学对蜡烛燃烧进行了如图的实验探究,请回答下列问题: 【实验一】(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,放入水中,蜡烛浮在水面上。由此得出结论,石蜡的密度 (填“大于”、“小于”或“等于”)水的密度;(2)将木条平放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,实验现象如图所示。由此得出结论,蜡烛火焰的 (填“焰心”、“内焰”或“外焰”)温度最高;(3)在蜡烛火焰上方罩一个干而冷的烧杯,可以观察到有水雾产生。由此得出结论,蜡烛主要成分石蜡中一定含有 元素(填名称)。【实验二】(4)吹灭蜡烛后,立即用火柴去点燃从烛芯飘出来的白烟,现象是 ,由此可以推测白烟的成分是 。【答案】(1)小于;(2)外焰;(3)氢;(4)石蜡复燃;石蜡的固体小颗粒。【解答】解:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,放入水中,蜡烛浮在水面上。由此得出结论,石蜡的密度小于水的密度;(2)蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层;由于温度越高,火柴梗易被炭化,所以,看到火柴梗的外焰部分发黑,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;(3)在蜡烛火焰上方罩一个干而冷的烧杯,可以观察到有水雾产生。由质量守恒定律可知,蜡烛主要成分石蜡中一定含有氢元素。(4)吹灭蜡烛后,立即用火柴去点燃从烛芯飘出来的白烟,现象是石蜡复燃,由此可以推测白烟的成分是石蜡的固体小颗粒。4、如图所示的实验中,观察不到现象的是( )A.B.C.D.【答案】B【解答】解:A、蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕;B、空气不会使澄清石灰水变浑浊,所以没有明显现象;C、蜡烛罩在干冷的烧杯上,燃烧产生得水蒸气遇冷凝结成小水滴;D、二氧化碳不支持燃烧,燃着的小木条会立即熄灭;故选:B。

典型考题精析

考点分析

科学探究是化学实验的基本方法,了解科学探究的各个环节是做好化学实验的基础。以“蜡烛燃烧前后的实验探究”,“人体吸入空气与呼出气体成分的探究”为例,学习简单的实验步骤和科学探究方法,重点考查科学探究的基本环节。常见题型为选择题和实验题。

考题精析

考点1科学探究的方法

例1:(2020秋 巴州区校级期中)化学实验是化学学习的重要方法。小明在实验室里发现一瓶白色固体,他认为“可能是食盐”。对于可能是食盐,下列他的做法正确的是( )

A.尝一尝,如果有咸味就是食盐

B.用手指捻一捻是否有颗粒感

C.观察瓶子标签或者询问老师此物质是什么

D.鼻孔凑近药品闻气味

【从教材到中考】(教材第11页) 实验室学习化学胡一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和证明化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

【答案】C

【解答】解:A.在化学实验室中,不能品尝药品的味道,故选项说法错误。

B.在化学实验室中,不能用手直接接触药品,故选项说法错误。

C.可以观察瓶子标签,确定是什么物质,或者询问老师此物质是什么,故选项说法正确。

D.闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,故选项说法错误。

【真题演练】(2020 高唐县一模)春天里百花盛开,蜜蜂在花丛中飞舞,在花朵中爬进爬出,忙于采蜜。是什么原因吸引蜜蜂飞向花朵呢?小明提出这可能与花的颜色有关。“吸引蜜蜂的可能是花的颜色”这一叙述属于科学探究中( )

A.提出问题 B.建立假设

C.收集事实证据 D.制订计划

【答案】B

【解答】解:A、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是提出问题,故选项错误。

B、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,故选项正确。

C、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是收集事实证据,故选项错误。

D、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是制订计划,故选项错误。

考点2 蜡烛燃烧实验的探究

例2:(2020 平邑县校级模拟)同学们都点过生日蜡烛吧!蜡烛点燃后发出明亮的火焰。某化学兴趣小组的同学进行了如图所示的系列实验。

(1)如图A所示,点燃一支蜡烛,看到的主要现象是 (填字母序号)。

①发出黄白色火焰 ②熔化的蜡烛液顺着蜡烛流下

③发光、发热 ④火焰分三层(外焰、内焰、焰心)

(2)如图B所示,将一根木条迅速平放于蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木条表面两边出现了黑斑,说明蜡烛火焰的 部分的温度最高。

(3)如图C所示,取一个冷的白瓷片放置在火焰上方,片刻后取出,观察有黑色小颗粒物产生,冷却后触摸有滑腻感,这些颗粒是炭黑。你认为她的以下做法中不合适的是 (填字母)。

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)①如图D所示,将干而冷的小烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁有水雾出现,说明蜡烛燃烧的生成物中含有 。

②将图D中的小烧杯迅速倒立过来,立即注入少量澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水出现 现象,说明蜡烛燃烧生成了 。

【从教材到中考】(教材第9页)观察和描述对蜡烛及其燃烧的探究。

【解答】解:(1)蜡烛燃烧可观察到的现象是发出黄白色火焰,熔化的蜡烛液顺着蜡烛流下,先融化后燃烧,发光、发热,有淡淡的黑烟,火焰并分层;火焰分为:外焰、内焰和焰心三层;

(2)将一根木条迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,外焰部分先碳化,说明外焰温度最高;

(3)该同学在做实验一的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,合适的做法是:反复实验,并观察是否有相同的实验现象;查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分;向老师请教生成黑色物质的原因。认为与本次实验目的无关,不予理睬,做法错误;

(4)①如图D所示,将干而冷的小烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁有水雾出现,说明蜡烛燃烧的生成物中含有水;

②将图D中的小烧杯迅速倒立过来,立即注入少量澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳。

【答案】(1)①②③④;(2)外焰;(3)C;(4)①水;②变浑浊;二氧化碳。

【真题演练】请你根据三幅图所给的信息,完成表格内的内容。

实验目的 实验操作 实验现象

图① 探究蜡烛火焰不同部位的温度高低 把小木条横放在火焰中

图② 火焰上方罩涂有澄清石灰水的烧杯

图③ 点燃蜡烛刚熄灭时的白烟 白烟可燃,蜡烛复燃

实验目的 实验操作 实验现象

图① 木条与外焰接触部分变黑

图② 探究蜡烛燃烧后的产物是否有CO2 澄清石灰水变浑浊

图③ 探究白烟是否可燃

【答案】

【解答】解:

图①把小木条横放在火焰中,根据实验现象木条两侧被烧痕迹明显可知蜡烛燃烧时,外焰的温度最高,焰心的温度最低;

图②玻璃片上的石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳。

图③点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,白烟可燃,蜡烛复燃,探究白烟是否可燃。

综合应用创新题

1、下列是某化学学习小组在“人吸入的空气和呼出的气体中有什么不同”的探究活动中提出的一些说法,其中错误的是( )

A.证明呼出的气体含二氧化碳多的证据是:呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

B.判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收

C.证明呼出的气体含水蒸气多的证据是:呼出的气体在玻璃片上结下水珠

D.证明呼出的气体含氧气的证据是:呼出的气体能使木条燃烧更旺

【答案】D

【解答】解:A、使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,呼出的气体使石灰水出现浑浊,证明呼出的气体比空气中的二氧化碳含量高。此项说法正确,不合题意;

B、判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收,说法正确,不合题意;

C、呼出的气体中含有较多的水蒸气,能在玻璃片上结下水珠,此项说法正确,不合题意;

D、呼出的气体能使燃着的木条燃烧不旺,甚至熄灭,说明呼出的气体中氧气的含量变少,故此项说法错误,符合题意;

故选:D。

2、下列描述中正确的是( )

A.人体呼出气体中含量最多的是二氧化碳

B.空气中水蒸气含量比人呼出气体中的多

C.熄灭蜡烛时产生的白烟是水蒸气液化产生的

D.石蜡燃烧生成水和二氧化碳,发生的是化学变化

【答案】D

【解答】解:呼吸时把空气中的氧气转化为二氧化碳,同时从体内带出水蒸汽,人体呼出气体和空气中的氧气、二氧化碳、水蒸汽含量不同;氮气的含量基本不变,因为人体没有吸收氮气;呼出的气体与吸入空气相比,具有“两多一少”的特点,即与吸入的空气相比,二氧化碳、水蒸气含量增加,氧气含量减少。

A.空气中氮气约占体积分数的78%,且氮气不参与呼吸作用,因此人体呼出气体中含量最多的是氮气,故错误;

B.呼出气体中的水蒸气含量比空气中的多,故错误;

C.熄灭蜡烛时产生的白烟是石蜡蒸气冷凝成的固体小颗粒,故错误;

D.石蜡燃烧生成水和二氧化碳两种新物质,发生的是化学变化,故正确。

故选:D。

3.实验室测定蜡烛在盛有一定体积空气的密闭容器内燃烧至熄灭过程中,O2和CO的含量随时间变化曲线如图,通过分析该图可推理出的结论是( )

A.曲线①表示CO含量的变化

B.蜡烛发生了不完全燃烧

C.蜡烛由碳、氢元素组成

D.蜡烛熄灭时,容器内氧气耗尽

【答案】B

【解答】解:A.蜡烛发生不完全燃烧会生成一氧化碳,随着反应的进行一氧化碳的含量应增大,故错误;

B.蜡烛完全燃烧生成二氧化碳和水,由图示可知,蜡烛燃烧生成了一氧化碳,所以是发生了不完全燃烧,故正确;

C.蜡烛是由碳、氢、氧三种元素组成的,图象信息无法确定蜡烛的组成中是否含有氢元素与氧元素,故错误;

D.由图象可知,蜡烛熄灭时,氧气并没有完全耗尽,只是浓度小到不能再支持燃烧了,故错误。

故选:B。

4.(2020春 东营期末)某小组对一元硬币的组成材质开展探究活动。根据其外观特征,同学们猜测其“主要成分可能是铁”,在讨论如何确认这一猜测时,有位同学提出“我们可以拿磁铁来吸一下”。就“主要成分可能是铁”和“拿磁铁来吸一下”这两个过程而言,属于科学探究中的( )

A.猜想与假设 进行实验

B.提出问题 获得结论

C.猜想与假设 反思与评价

D.进行实验 表达交流

【答案】A

【解答】解:根据题意,“拿磁铁来吸一下”是一个具体的操作实验过程,在假设、实验、观察、做结论等基本环节中应属实验的环节。“主要成分可能是铁”和“拿磁铁来吸一下”这两个过程分别属于猜想与假设和进行实验两个环节。

故选:A。

5.(2020 本溪三模)下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

【答案】D

【解答】解:A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应,设计了干燥的石蕊纸花和湿润的石蕊纸花颜色变化进行对比来证明二氧化碳能与水反应,所以属于对比实验;

B.探究物质燃烧的条件时,铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验;

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响时,在相同温度下,将等质量的溶质分别放入等质量的不同溶剂,比较溶质的溶解情况,所以属于对比实验;

D.研究空气中氧气含量是利用红磷燃烧,消耗空气中氧气,使瓶内气体压强减小,水在外界大气压的作用下进入集气瓶内,所以根本不存在对照实验。

故选:D。

6、某化学小组按照如图所示探究蜡能及其燃烧实验。下列实验现象或说法中正确的有( )

①实验Ⅰ中c处最先变黑;

②实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水雾;

③实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯内壁被熏黑;

④实验Ⅲ中,若用火柴点燃导管的另一端,无火焰产生;

⑤实验Ⅳ中,蜡烛熄灭时产生的白烟是二氧化碳和水蒸气;

⑥实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴直接将蜡烛点燃

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

【答案】A

【解答】解:①蜡烛的三层火焰中温度最高的是外焰,实验Ⅰ中a处最先变黑,故错;

②蜡烛燃烧生成水,所以观察到干燥烧杯内壁有水雾产生;故对;

③蜡烛不完全燃烧会产生黑色物质碳,故对;

④用燃着火柴点导管另外一端,石蜡的小颗粒又被点燃,有火焰产生,故错;

⑤白烟能被点燃,而二氧化碳和水蒸气均无可燃性,故错;

⑥实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴将蜡烛蒸气冷凝成的固体小颗粒点燃,从而引燃蜡烛,故错。

故选:A。

7、(2020 温州模拟)在“探究鱼类适应水中生活特征”的实验中,某兴趣小组正在激烈讨论,甲的疑惑属于探究过程中的( )

A.提出问题 B.建立假设 C.设计实验 D.得出结论

【答案】A

8.下列关于“蜡烛燃烧”、“人体吸入的空气和呼出气体的探究”叙述正确的是( )

A、能观察到有H2O和CO2生成 B、蜡烛熄灭时,产生白烟是化学变化 C、证明人呼出的气体中含有较多的CO2 D、证明人呼出的气体中含较多CO2

【答案】C

【解答】解:A、蜡烛燃烧有水和二氧化碳生成,是实验结论而不是实验现象,观察不到,故选项说法错误。

B、熄灭时产生白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡固体,熄灭时产生白烟是物理变化,故选项说法错误。

C、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,用排水法收集呼出的气体,向呼出的气体中滴入几滴澄清的石灰水,变浑浊,说明人呼出的气体中含有较多的二氧化碳,故选项说法正确。

D、燃着的木条熄灭,说明含有较多的不能支持燃烧的气体,氮气、二氧化碳等气体不能支持燃烧,不能证明人呼出的气体中含较多二氧化碳,故选项说法错误。

故选:C。

9、(2020秋 南岗区校级月考)化学实验兴趣小组的同学设计出简单的实验方案来验证呼出的气体与吸入空气中主要成分的含量有什么不同,其主要操作步骤如图所示:

(1)先用 法收集两瓶呼出气体,仪器A的用途是 。

(2)请你将主要实验操作、现象和结论以文字的形式填入下列表格中的横线部分:

探究目的 实验操作 实验现象 实验结论

比较吸入的空气与呼出气体中氧气含量的区别 将两根 的小木条分别插入空气样品和呼出气体的样品 空气样品中的小木条 呼出气体的样品中的小木条 空气样品中氧气的含量比呼出气体中的氧气含量

比较吸入的空气与呼出气体中二氧化碳含量的区别 向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中滴入 的澄清石灰水 空气样品中的澄清石灰水 呼出气体的样品中的澄清石灰水 空气样品中二氧化碳的含量比呼出气体中的二氧化碳含量

比较吸入的空气与呼出气体中水蒸气含量的区别 取两块干燥的玻璃片,对着其中一片哈气,将另一块玻璃片放置在空气中 对着哈气的玻璃片上出现水雾另一块玻璃片无明显变化 空气样品中水蒸气的含量比呼出气体中的水蒸气含量低

10、(2019秋 青羊区校级月考)某学习小组对人体吸入的空气与呼出的气体,进行了如下探究。

【提出问题】人体吸入的空气与呼出的气体在组成上有什么不同?

【查阅资料】通常条件下,白磷与澄清石灰水不反应;白磷燃烧和红磷燃烧相似,且更易燃烧;澄清石灰水可以吸收二氧化碳。

【实验操作、记录、分析】

实验一:

(1)先检查装置的 ,装入试剂,在医用输液袋中装入VmL气体,连接装置。

(2)打开弹簧夹 ,缓慢将袋中的气体全部排除。读出量筒中液体体积为V1mL.锥形瓶中澄清石灰水的作用是 。

(3)关闭弹簧夹K1、K2,再向烧杯中加入沸水,以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体 ,再打开K2,读出量筒中液体体积为V2mL.测量值V1﹣V2是 的体积(填物质名称)。

【数据处理】

(4)二氧化碳气体的测量值是 (用字母表示,下同),根据实验算出氧气的体积分数是 。

实验二:

(5)把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入有少量空气的袋中,开始采集数椐,然后向袋内呼出气体。呼出气体中各气体体积变化趋势如图3,表示氧气体积分数变化的曲线是 (填“X”或“Y”或“Z”),曲线Z的体积分数逐渐增大的原因是 。曲线Y在80s后略微下降的原因是 。

【评价与反思】

有人认为教材中空气成分的“其它气体和杂质”主要是指水蒸气,由实验二数据判断此说法是 (填“正确”或“错误”)的。

【答案】(1)气密性;

(2)K1、K2;除去空气中的二氧化碳;

(3)冷却至室温后;氧气;

(4)V﹣V1;×100%;

(5)X;人体呼吸产生二氧化碳;温度下降,部分水蒸气液化;

(6)错误。

【解答】解:(1)实验前应先检查装置的气密性,装入试剂,在医用输液袋中装入VmL气体,连接装置。

(2)打开弹簧夹K1、K2,缓慢将袋中的气体全部排除。氢氧化钙溶液与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,锥形瓶中氢氧化钙溶液的作用是除去空气中的二氧化碳,利用减少的液体体积测出二氧化碳的含量;

(3)关闭弹簧夹K1、K2,再向烧杯中加入沸水,以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体冷却至室温,打开K2.量筒中的水倒吸,读出量筒中液休体积为V2mL.V1和V2的差即为消耗的氧气体积;

(4)因为二氧化碳全部被澄清的石灰水吸收,因此二氧化碳气体的测量值是V﹣V1;氧气的体积分数表达式是×100%;

(5)呼吸需要消耗氧气,释放出二氧化碳,把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入有少量空气的袋中,开始采集数椐,然后向袋内呼出气体。呼出气体中各气体体积变化趋势如图3,表示氧气体积分数变化的曲线是X,曲线Z的体积分数逐渐增大的原因是人体呼吸产生二氧化碳。曲线Y在80s后略微下降的原因是温度下降,部分水蒸气液化;

(6)由图3可知,空气中水的体积分数为1.98%,而空气成分的气体杂质体积分数为 0.03%,故有人认为教材中空气成分的“其它气体和杂质”主要是指水蒸气的说法是错误的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

课题2:第二节 体验化学探究

学科素养构建

燃烧可说是生活中最常见的化学变化,面对跳动的火苗是否想过这样的问题:

蜡烛燃烧的产物是什么?如何通过实验探究解决心中的疑惑?

学习目标 素养要求 相关链接

1、初步学习观察和描述化学实验的方法。2、初步了解实验探究的过程。3、在教师指导下,能根据一定方案进行实验,并通过观察分析得出结论,学习填写探究报告。 1、化学是一门以实验为基础的科学。2、对蜡烛及其燃烧的探究。3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究。 1、观察点燃蜡烛,可以看得火焰分层、熄灭蜡烛后会有白烟。 2、生活中接触到、从书籍中了解到的许多化学之谜都会激发我们的好奇心和探究欲。

教材全面解读

知识点1、化学是一门以实验为基础的科学

【典例精讲】考查角度:科学探究的基本环节【例1】:一角钱的硬币有轻有重,辰辰想确定一下哪种硬币中含有铁,他采用“拿磁铁吸引一下”。这一过程属于( )A.提出假设 B.设计实验 C.猜想和假设 D.记录与评价[命题立意]要明确科学探究的各个环节,并且会设计实验,从而达到探索未知世界的目的。[解析]学生要正确区分科学探究每个环节的特征。本题考查了科学探究的步骤。“拿磁铁吸引一下”属于设计实验环节。“提出假设”环节和“做实验”环节不同,只有通过实验,才能得出科学的结论。[答案]B 【延伸】尽管在今天看来,连小孩子都知道,炼丹、长生不老这样的说法是伪科学,但是古代的炼丹术士们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,为化学发展做出了贡献。中国古代的炼丹炉【易错】猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意,有利于方案的设计,不能信口开河.有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.【注意】制定计划(或设计方案)时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.【迁移训练】1、(2020秋 雅安期中)为了区别酱油和陈醋,有同学提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”。这位同学的说法中“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”应属于科学探究环节中的( )A.提出问题 B.设计实验 C.猜想与假设 D.获得结论【答案】B【解答】解:为了区别酱油和陈醋,有同学提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”。可用闻气味的方法区分酱油和陈醋,属于科学探究环节中的设计实验。故选:B。

知识点2、对蜡烛及其燃烧的探究

1、对蜡烛及其燃烧的探究【实验目的】探究蜡烛及其燃烧过程。【探究活动】探究步骤现象观察与描述结论解释点燃前观察蜡烛的颜色,形状,状态乳白色,圆柱状 固体-----用小刀切小块放入水中容易切开,并且浮在水面上石蜡质软,密度小于水,难溶于水点燃时用火柴点燃蜡烛,观察火焰发黄光,发热,熔化成液态又凝固,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗蜡烛燃烧时火焰由外及内分为三层:外焰,内焰,焰心。将一根火柴梗平放在火焰上,约1S后取出。火柴梗外焰接触部分最先炭化,变黑程度最大。与焰心接触的地方炭化程度最小。外焰温度最高,焰心温度最低。用一个干而冷的烧杯、一个内壁沾有石灰水的烧杯分别照在火焰上方干而冷的烧杯内有水雾,澄清石灰水变浑浊蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,反应的文字表达式为:石蜡+氧气水+二氧化碳熄灭后熄灭蜡烛,观察现象有白烟产生。白烟是石蜡的固体小颗粒,具有可燃性。用火柴点燃刚刚熄灭时的白烟白烟燃烧,蜡烛复燃。【核心笔记——规律方法】观察化学实验的内容:变化前变化中变化后记录物质的名称,观察并记录其形态、外观等观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象等记录生成物的名称,观察并记录生成物的形态、外观等2、化学学习的特点蜡烛燃烧的探究实验体现了化学学习的以下特点:(1)关注物质的性质。如石蜡的颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等物理性质,以及石蜡能否燃烧、其燃烧产物能否使澄清石灰水变浑浊等化学性质。(2)关注物质的变化。如石蜡受热时是否融化等物理变化,燃烧时是否发光、放热,并有二氧化碳和水蒸气生成等化学变化.(3)关注物质的变化过程及其现象。不能孤立地关注物质的某一种性质或变化,而是对物质在变化前、变化中、和变化后三个阶段的现象进行细致地观察和描述,并进行比较和分析,以得出可靠的结论.【典例精讲】考查角度:探究蜡烛及其燃烧例2:甲同学在做蜡烛燃烧探究实验时,用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,发现蜡烛又能重新燃烧起来。由此他大胆地做了一个推测,此白烟是( )A.氧气 B.二氧化碳 C.棉线 D.石蜡的固体小颗粒[命题立意]蜡烛燃烧是一个完整的实验过程。我们不仅要关注蜡烛燃烧时的现象以及对现象的分析与解释,蜡烛熄灭的时候,产生的现象也是整个实验中不可或缺的环节。[解析]白烟的成分探究,可以通过点燃白烟得到。在蜡烛熄灭的瞬间,用火柴迅速点燃白烟,白烟能够燃烧,并且能引燃蜡烛,说明白烟具有可燃性。在蜡烛燃烧整个实验过程中,具有可燃性的物质为石蜡,白烟与石蜡的关系就建立起来了。石蜡燃烧时,先由固态转变成液态再由液态的石蜡燃烧,蜡烛熄灭时,温度迅速降低,所以凝结成固态,即石蜡小颗粒。[答案]D[解析指导]温度变化时,物质的状态会发生改变。例如固态 液态,液态 气态,固态 气态,关注温度,有利于更好的解释实验现象。例3:(2020秋 新化县校级月考)某化学兴趣小组的同学们对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的步骤::①二氧化碳(CO2)气体不燃烧,也不支持燃烧;能使澄清石灰水变浑浊。②一氧化碳(CO)气体能燃烧生成二氧化碳,产生蓝色火焰。③石蜡的凝固点和沸点比较低,石蜡蒸汽能燃烧,易凝固成白色固体。(1)向焰心斜向插入一根细玻璃管,发现玻璃管内无明显现象(如图1所示),在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是具有 性。(2)猜想和验证:三位同学在探究的过程中,将短玻璃导管插入焰心(如图1),发现另一端也可以点着。 导管里的气体成分可能会是什么呢?假设①:焰心气体只含一氧化碳;假设②:焰心气体只含石蜡蒸汽;假设③:焰心气体含有一氧化碳和石蜡蒸汽。取一根的玻璃导管,并用冷的湿的毛巾包住导管,下端插入焰心,然后再导管上端做点火试验。如果观察到导管内部无石蜡凝结,出口气体可燃的现象,假设①正确。如果观察到 现象,假设②猜想正确。如果观察到 现象,假设③猜想正确。(3)如图2,将两支燃着的蜡烛罩上玻璃杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到玻璃杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层楼房中迅速逃离,下列方法中错误的是 (填字母)。A.用湿毛巾捂住口鼻 B.成站立姿势跑出C.不要轻易开窗 D.沿墙角伏低身子迅速爬出【命题立意】本题主要考查蜡烛燃烧实验。【答案】(1)可燃;(2)玻璃管另一端管口没有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察到玻璃管内壁有白色固体;玻璃管另一端管口有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察到玻璃管内壁有白色固体;(3)B。【解答】解:(1)向焰心斜向插入一根细玻璃管,发现玻璃管内无明显现象(如图1所示),在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是具有可燃性。(2)因为石蜡蒸气在用湿冷毛巾包住的中部凝固,上口处没有石蜡蒸气,所以取一较长细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火柴点燃,不能燃烧。而拿开湿毛巾后就会在玻璃管内壁发现有固体附着,说明焰心处的气体只含石蜡蒸气,所以猜想②成立。由于一氧化碳具有可燃性,燃烧时产生蓝色的火焰,石蜡蒸气遇冷冷凝成石蜡的固体,所以取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火焰点燃。玻璃管另一端管口 有蓝色火焰,取下长玻璃管,打开湿毛巾观察 玻璃管内壁有白色固体。所以假设③成立。(3)A.用湿毛巾捂住鼻子既可以降低空气的温度,也可以防止烟尘进入呼吸道,方法正确,故选项不合题意;B.高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,说明上面先缺氧;同时还观察到茶杯内壁变黑,说明燃烧产生烟尘等物质,成站立姿势跑出容易导致窒息,所以不能站立姿势跑出,方法错误,故选项符合题意;C.不要轻易开窗,否则火势更大,故选项符不合题意;D.伏低身子逃出有利于防止因为吸入有毒气体和烟尘而窒息,方法正确,故选项不合题意;故选:B。【解法指导】解答这类题目时,首先,要熟记科学探究的基本方法和环节,以及蜡烛燃烧实验的有关操作、现象、结论或推论等.然后,根据所给的实验、问题情景信息,或者是图示信息,结合所学的相关知识和技能,细心地探究后,按照题目要求进行选择或填写即可. 【应用】“外焰温度高”在生活中应用:(1)灶台上的铁圈固定锅底,达到外焰加热的目的。(2)另外,实验室内用酒精灯加热时使用外焰加热,也是利用外焰温度高的原理。【总结】化学反应可用文字表达式来表示:【解释】揭秘黑烟和白烟蜡烛燃烧时产生的黑烟是蜡烛不充分燃烧生成的炭黑;白烟,就是燃烧产生的小颗粒物浮在空中。烟与雾不同,烟是固体小颗粒,雾是小液滴。【拓展】化学变化中的现象,一般从三个方面进行讨论。形态:包括物质的状态(气态、液态、固态)等;外观:包括物质的颜色、烟、雾、浑浊、气泡等;能量:包括物质变化中发生的光、电、热、声、爆炸等。【易错】在描述实验现象的时候,可以从物质的颜色,状态,发光,是否放热,是否有气体生成,是否有沉淀生成等方面来描述。在叙述实验结论的时候,才说出生成物的名称。【迁移训练】2、在“影响蜡烛燃烧时间的因素”的实验探究中,以下假设不合理的是 ( )A.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的颜色、质地有关B.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛燃烧产生的火焰颜色有关C.影响蜡烛燃烧的时间可能与所扣的烧杯的粗细、高矮有关D.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的粗细、高矮有关3、(2020秋 九龙坡区校级期中)化学兴趣小组的几名同学对蜡烛燃烧进行了如图的实验探究,请回答下列问题: 【实验一】(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,放入水中,蜡烛浮在水面上。由此得出结论,石蜡的密度 (填“大于”、“小于”或“等于”)水的密度;(2)将木条平放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,实验现象如图所示。由此得出结论,蜡烛火焰的 (填“焰心”、“内焰”或“外焰”)温度最高;(3)在蜡烛火焰上方罩一个干而冷的烧杯,可以观察到有水雾产生。由此得出结论,蜡烛主要成分石蜡中一定含有 元素(填名称)。【实验二】(4)吹灭蜡烛后,立即用火柴去点燃从烛芯飘出来的白烟,现象是 ,由此可以推测白烟的成分是 。【答案】(1)小于;(2)外焰;(3)氢;(4)石蜡复燃;石蜡的固体小颗粒。【解答】解:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,放入水中,蜡烛浮在水面上。由此得出结论,石蜡的密度小于水的密度;(2)蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层;由于温度越高,火柴梗易被炭化,所以,看到火柴梗的外焰部分发黑,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;(3)在蜡烛火焰上方罩一个干而冷的烧杯,可以观察到有水雾产生。由质量守恒定律可知,蜡烛主要成分石蜡中一定含有氢元素。(4)吹灭蜡烛后,立即用火柴去点燃从烛芯飘出来的白烟,现象是石蜡复燃,由此可以推测白烟的成分是石蜡的固体小颗粒。4、如图所示的实验中,观察不到现象的是( )A.B.C.D.【答案】B【解答】解:A、蜡烛火焰分成三层,并且各层的温度不同,所以木条会产生不同的烧痕;B、空气不会使澄清石灰水变浑浊,所以没有明显现象;C、蜡烛罩在干冷的烧杯上,燃烧产生得水蒸气遇冷凝结成小水滴;D、二氧化碳不支持燃烧,燃着的小木条会立即熄灭;故选:B。

典型考题精析

考点分析

科学探究是化学实验的基本方法,了解科学探究的各个环节是做好化学实验的基础。以“蜡烛燃烧前后的实验探究”,“人体吸入空气与呼出气体成分的探究”为例,学习简单的实验步骤和科学探究方法,重点考查科学探究的基本环节。常见题型为选择题和实验题。

考题精析

考点1科学探究的方法

例1:(2020秋 巴州区校级期中)化学实验是化学学习的重要方法。小明在实验室里发现一瓶白色固体,他认为“可能是食盐”。对于可能是食盐,下列他的做法正确的是( )

A.尝一尝,如果有咸味就是食盐

B.用手指捻一捻是否有颗粒感

C.观察瓶子标签或者询问老师此物质是什么

D.鼻孔凑近药品闻气味

【从教材到中考】(教材第11页) 实验室学习化学胡一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和证明化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

【答案】C

【解答】解:A.在化学实验室中,不能品尝药品的味道,故选项说法错误。

B.在化学实验室中,不能用手直接接触药品,故选项说法错误。

C.可以观察瓶子标签,确定是什么物质,或者询问老师此物质是什么,故选项说法正确。

D.闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,故选项说法错误。

【真题演练】(2020 高唐县一模)春天里百花盛开,蜜蜂在花丛中飞舞,在花朵中爬进爬出,忙于采蜜。是什么原因吸引蜜蜂飞向花朵呢?小明提出这可能与花的颜色有关。“吸引蜜蜂的可能是花的颜色”这一叙述属于科学探究中( )

A.提出问题 B.建立假设

C.收集事实证据 D.制订计划

【答案】B

【解答】解:A、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是提出问题,故选项错误。

B、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,故选项正确。

C、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是收集事实证据,故选项错误。

D、吸引蜜蜂的可能是花的颜色,属于科学探究环节中的建立假设,不是制订计划,故选项错误。

考点2 蜡烛燃烧实验的探究

例2:(2020 平邑县校级模拟)同学们都点过生日蜡烛吧!蜡烛点燃后发出明亮的火焰。某化学兴趣小组的同学进行了如图所示的系列实验。

(1)如图A所示,点燃一支蜡烛,看到的主要现象是 (填字母序号)。

①发出黄白色火焰 ②熔化的蜡烛液顺着蜡烛流下

③发光、发热 ④火焰分三层(外焰、内焰、焰心)

(2)如图B所示,将一根木条迅速平放于蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木条表面两边出现了黑斑,说明蜡烛火焰的 部分的温度最高。

(3)如图C所示,取一个冷的白瓷片放置在火焰上方,片刻后取出,观察有黑色小颗粒物产生,冷却后触摸有滑腻感,这些颗粒是炭黑。你认为她的以下做法中不合适的是 (填字母)。

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)①如图D所示,将干而冷的小烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁有水雾出现,说明蜡烛燃烧的生成物中含有 。

②将图D中的小烧杯迅速倒立过来,立即注入少量澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水出现 现象,说明蜡烛燃烧生成了 。

【从教材到中考】(教材第9页)观察和描述对蜡烛及其燃烧的探究。

【解答】解:(1)蜡烛燃烧可观察到的现象是发出黄白色火焰,熔化的蜡烛液顺着蜡烛流下,先融化后燃烧,发光、发热,有淡淡的黑烟,火焰并分层;火焰分为:外焰、内焰和焰心三层;

(2)将一根木条迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,外焰部分先碳化,说明外焰温度最高;

(3)该同学在做实验一的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,合适的做法是:反复实验,并观察是否有相同的实验现象;查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分;向老师请教生成黑色物质的原因。认为与本次实验目的无关,不予理睬,做法错误;

(4)①如图D所示,将干而冷的小烧杯罩在火焰上方,发现烧杯内壁有水雾出现,说明蜡烛燃烧的生成物中含有水;

②将图D中的小烧杯迅速倒立过来,立即注入少量澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳。

【答案】(1)①②③④;(2)外焰;(3)C;(4)①水;②变浑浊;二氧化碳。

【真题演练】请你根据三幅图所给的信息,完成表格内的内容。

实验目的 实验操作 实验现象

图① 探究蜡烛火焰不同部位的温度高低 把小木条横放在火焰中

图② 火焰上方罩涂有澄清石灰水的烧杯

图③ 点燃蜡烛刚熄灭时的白烟 白烟可燃,蜡烛复燃

实验目的 实验操作 实验现象

图① 木条与外焰接触部分变黑

图② 探究蜡烛燃烧后的产物是否有CO2 澄清石灰水变浑浊

图③ 探究白烟是否可燃

【答案】

【解答】解:

图①把小木条横放在火焰中,根据实验现象木条两侧被烧痕迹明显可知蜡烛燃烧时,外焰的温度最高,焰心的温度最低;

图②玻璃片上的石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳。

图③点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,白烟可燃,蜡烛复燃,探究白烟是否可燃。

综合应用创新题

1、下列是某化学学习小组在“人吸入的空气和呼出的气体中有什么不同”的探究活动中提出的一些说法,其中错误的是( )

A.证明呼出的气体含二氧化碳多的证据是:呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊

B.判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收

C.证明呼出的气体含水蒸气多的证据是:呼出的气体在玻璃片上结下水珠

D.证明呼出的气体含氧气的证据是:呼出的气体能使木条燃烧更旺

【答案】D

【解答】解:A、使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,呼出的气体使石灰水出现浑浊,证明呼出的气体比空气中的二氧化碳含量高。此项说法正确,不合题意;

B、判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收,说法正确,不合题意;

C、呼出的气体中含有较多的水蒸气,能在玻璃片上结下水珠,此项说法正确,不合题意;

D、呼出的气体能使燃着的木条燃烧不旺,甚至熄灭,说明呼出的气体中氧气的含量变少,故此项说法错误,符合题意;

故选:D。

2、下列描述中正确的是( )

A.人体呼出气体中含量最多的是二氧化碳

B.空气中水蒸气含量比人呼出气体中的多

C.熄灭蜡烛时产生的白烟是水蒸气液化产生的

D.石蜡燃烧生成水和二氧化碳,发生的是化学变化

【答案】D

【解答】解:呼吸时把空气中的氧气转化为二氧化碳,同时从体内带出水蒸汽,人体呼出气体和空气中的氧气、二氧化碳、水蒸汽含量不同;氮气的含量基本不变,因为人体没有吸收氮气;呼出的气体与吸入空气相比,具有“两多一少”的特点,即与吸入的空气相比,二氧化碳、水蒸气含量增加,氧气含量减少。

A.空气中氮气约占体积分数的78%,且氮气不参与呼吸作用,因此人体呼出气体中含量最多的是氮气,故错误;

B.呼出气体中的水蒸气含量比空气中的多,故错误;

C.熄灭蜡烛时产生的白烟是石蜡蒸气冷凝成的固体小颗粒,故错误;

D.石蜡燃烧生成水和二氧化碳两种新物质,发生的是化学变化,故正确。

故选:D。

3.实验室测定蜡烛在盛有一定体积空气的密闭容器内燃烧至熄灭过程中,O2和CO的含量随时间变化曲线如图,通过分析该图可推理出的结论是( )

A.曲线①表示CO含量的变化

B.蜡烛发生了不完全燃烧

C.蜡烛由碳、氢元素组成

D.蜡烛熄灭时,容器内氧气耗尽

【答案】B

【解答】解:A.蜡烛发生不完全燃烧会生成一氧化碳,随着反应的进行一氧化碳的含量应增大,故错误;

B.蜡烛完全燃烧生成二氧化碳和水,由图示可知,蜡烛燃烧生成了一氧化碳,所以是发生了不完全燃烧,故正确;

C.蜡烛是由碳、氢、氧三种元素组成的,图象信息无法确定蜡烛的组成中是否含有氢元素与氧元素,故错误;

D.由图象可知,蜡烛熄灭时,氧气并没有完全耗尽,只是浓度小到不能再支持燃烧了,故错误。

故选:B。

4.(2020春 东营期末)某小组对一元硬币的组成材质开展探究活动。根据其外观特征,同学们猜测其“主要成分可能是铁”,在讨论如何确认这一猜测时,有位同学提出“我们可以拿磁铁来吸一下”。就“主要成分可能是铁”和“拿磁铁来吸一下”这两个过程而言,属于科学探究中的( )

A.猜想与假设 进行实验

B.提出问题 获得结论

C.猜想与假设 反思与评价

D.进行实验 表达交流

【答案】A

【解答】解:根据题意,“拿磁铁来吸一下”是一个具体的操作实验过程,在假设、实验、观察、做结论等基本环节中应属实验的环节。“主要成分可能是铁”和“拿磁铁来吸一下”这两个过程分别属于猜想与假设和进行实验两个环节。

故选:A。

5.(2020 本溪三模)下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

【答案】D

【解答】解:A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应,设计了干燥的石蕊纸花和湿润的石蕊纸花颜色变化进行对比来证明二氧化碳能与水反应,所以属于对比实验;

B.探究物质燃烧的条件时,铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验;

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响时,在相同温度下,将等质量的溶质分别放入等质量的不同溶剂,比较溶质的溶解情况,所以属于对比实验;

D.研究空气中氧气含量是利用红磷燃烧,消耗空气中氧气,使瓶内气体压强减小,水在外界大气压的作用下进入集气瓶内,所以根本不存在对照实验。

故选:D。

6、某化学小组按照如图所示探究蜡能及其燃烧实验。下列实验现象或说法中正确的有( )

①实验Ⅰ中c处最先变黑;

②实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水雾;

③实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯内壁被熏黑;

④实验Ⅲ中,若用火柴点燃导管的另一端,无火焰产生;

⑤实验Ⅳ中,蜡烛熄灭时产生的白烟是二氧化碳和水蒸气;

⑥实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴直接将蜡烛点燃

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

【答案】A

【解答】解:①蜡烛的三层火焰中温度最高的是外焰,实验Ⅰ中a处最先变黑,故错;

②蜡烛燃烧生成水,所以观察到干燥烧杯内壁有水雾产生;故对;

③蜡烛不完全燃烧会产生黑色物质碳,故对;

④用燃着火柴点导管另外一端,石蜡的小颗粒又被点燃,有火焰产生,故错;

⑤白烟能被点燃,而二氧化碳和水蒸气均无可燃性,故错;

⑥实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴将蜡烛蒸气冷凝成的固体小颗粒点燃,从而引燃蜡烛,故错。

故选:A。

7、(2020 温州模拟)在“探究鱼类适应水中生活特征”的实验中,某兴趣小组正在激烈讨论,甲的疑惑属于探究过程中的( )

A.提出问题 B.建立假设 C.设计实验 D.得出结论

【答案】A

8.下列关于“蜡烛燃烧”、“人体吸入的空气和呼出气体的探究”叙述正确的是( )

A、能观察到有H2O和CO2生成 B、蜡烛熄灭时,产生白烟是化学变化 C、证明人呼出的气体中含有较多的CO2 D、证明人呼出的气体中含较多CO2

【答案】C

【解答】解:A、蜡烛燃烧有水和二氧化碳生成,是实验结论而不是实验现象,观察不到,故选项说法错误。

B、熄灭时产生白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡固体,熄灭时产生白烟是物理变化,故选项说法错误。

C、二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,用排水法收集呼出的气体,向呼出的气体中滴入几滴澄清的石灰水,变浑浊,说明人呼出的气体中含有较多的二氧化碳,故选项说法正确。

D、燃着的木条熄灭,说明含有较多的不能支持燃烧的气体,氮气、二氧化碳等气体不能支持燃烧,不能证明人呼出的气体中含较多二氧化碳,故选项说法错误。

故选:C。

9、(2020秋 南岗区校级月考)化学实验兴趣小组的同学设计出简单的实验方案来验证呼出的气体与吸入空气中主要成分的含量有什么不同,其主要操作步骤如图所示:

(1)先用 法收集两瓶呼出气体,仪器A的用途是 。

(2)请你将主要实验操作、现象和结论以文字的形式填入下列表格中的横线部分:

探究目的 实验操作 实验现象 实验结论

比较吸入的空气与呼出气体中氧气含量的区别 将两根 的小木条分别插入空气样品和呼出气体的样品 空气样品中的小木条 呼出气体的样品中的小木条 空气样品中氧气的含量比呼出气体中的氧气含量

比较吸入的空气与呼出气体中二氧化碳含量的区别 向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中滴入 的澄清石灰水 空气样品中的澄清石灰水 呼出气体的样品中的澄清石灰水 空气样品中二氧化碳的含量比呼出气体中的二氧化碳含量

比较吸入的空气与呼出气体中水蒸气含量的区别 取两块干燥的玻璃片,对着其中一片哈气,将另一块玻璃片放置在空气中 对着哈气的玻璃片上出现水雾另一块玻璃片无明显变化 空气样品中水蒸气的含量比呼出气体中的水蒸气含量低

10、(2019秋 青羊区校级月考)某学习小组对人体吸入的空气与呼出的气体,进行了如下探究。

【提出问题】人体吸入的空气与呼出的气体在组成上有什么不同?

【查阅资料】通常条件下,白磷与澄清石灰水不反应;白磷燃烧和红磷燃烧相似,且更易燃烧;澄清石灰水可以吸收二氧化碳。

【实验操作、记录、分析】

实验一:

(1)先检查装置的 ,装入试剂,在医用输液袋中装入VmL气体,连接装置。

(2)打开弹簧夹 ,缓慢将袋中的气体全部排除。读出量筒中液体体积为V1mL.锥形瓶中澄清石灰水的作用是 。

(3)关闭弹簧夹K1、K2,再向烧杯中加入沸水,以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体 ,再打开K2,读出量筒中液体体积为V2mL.测量值V1﹣V2是 的体积(填物质名称)。

【数据处理】

(4)二氧化碳气体的测量值是 (用字母表示,下同),根据实验算出氧气的体积分数是 。

实验二:

(5)把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入有少量空气的袋中,开始采集数椐,然后向袋内呼出气体。呼出气体中各气体体积变化趋势如图3,表示氧气体积分数变化的曲线是 (填“X”或“Y”或“Z”),曲线Z的体积分数逐渐增大的原因是 。曲线Y在80s后略微下降的原因是 。

【评价与反思】

有人认为教材中空气成分的“其它气体和杂质”主要是指水蒸气,由实验二数据判断此说法是 (填“正确”或“错误”)的。

【答案】(1)气密性;

(2)K1、K2;除去空气中的二氧化碳;

(3)冷却至室温后;氧气;

(4)V﹣V1;×100%;

(5)X;人体呼吸产生二氧化碳;温度下降,部分水蒸气液化;

(6)错误。

【解答】解:(1)实验前应先检查装置的气密性,装入试剂,在医用输液袋中装入VmL气体,连接装置。

(2)打开弹簧夹K1、K2,缓慢将袋中的气体全部排除。氢氧化钙溶液与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,锥形瓶中氢氧化钙溶液的作用是除去空气中的二氧化碳,利用减少的液体体积测出二氧化碳的含量;

(3)关闭弹簧夹K1、K2,再向烧杯中加入沸水,以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体冷却至室温,打开K2.量筒中的水倒吸,读出量筒中液休体积为V2mL.V1和V2的差即为消耗的氧气体积;

(4)因为二氧化碳全部被澄清的石灰水吸收,因此二氧化碳气体的测量值是V﹣V1;氧气的体积分数表达式是×100%;

(5)呼吸需要消耗氧气,释放出二氧化碳,把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入有少量空气的袋中,开始采集数椐,然后向袋内呼出气体。呼出气体中各气体体积变化趋势如图3,表示氧气体积分数变化的曲线是X,曲线Z的体积分数逐渐增大的原因是人体呼吸产生二氧化碳。曲线Y在80s后略微下降的原因是温度下降,部分水蒸气液化;

(6)由图3可知,空气中水的体积分数为1.98%,而空气成分的气体杂质体积分数为 0.03%,故有人认为教材中空气成分的“其它气体和杂质”主要是指水蒸气的说法是错误的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质