化学导学精练( 教材解析+典例+练习)鲁教版第一单元 单元复习

文档属性

| 名称 | 化学导学精练( 教材解析+典例+练习)鲁教版第一单元 单元复习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-30 23:43:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

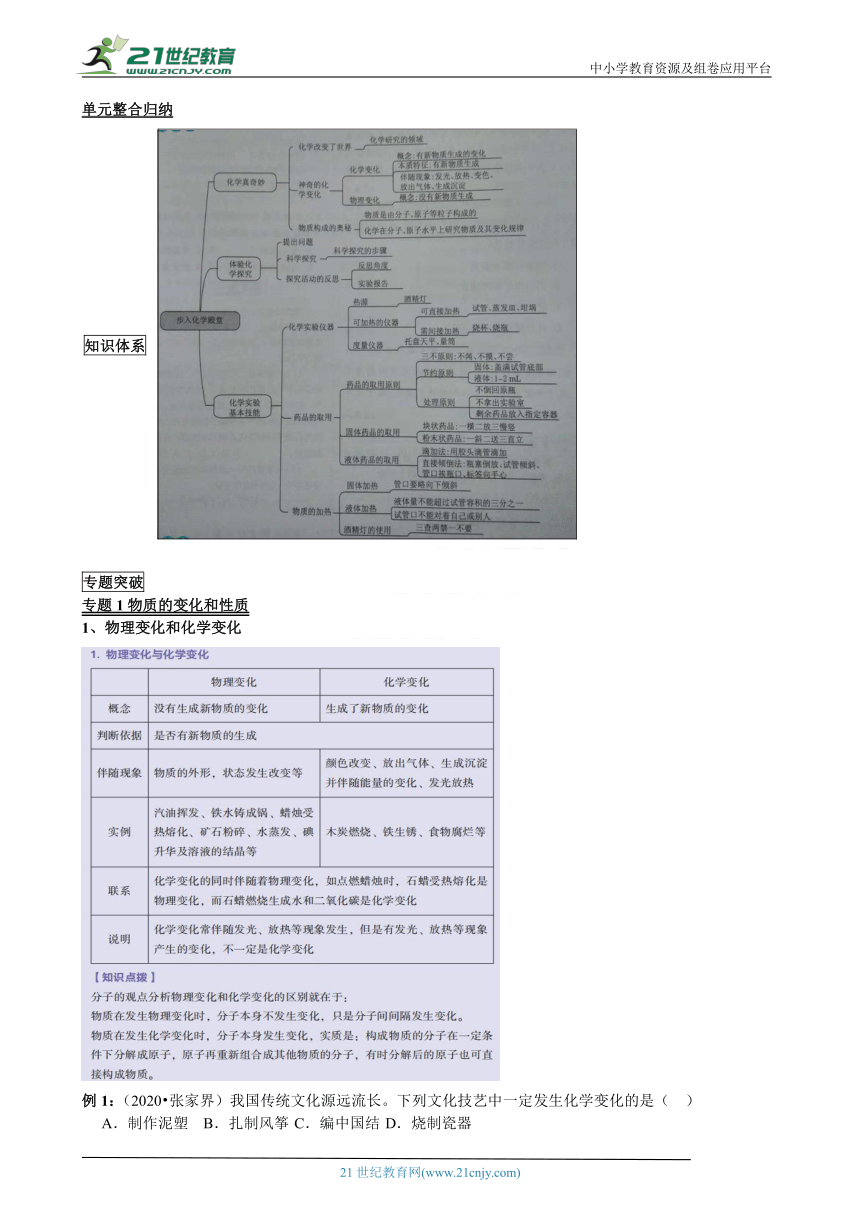

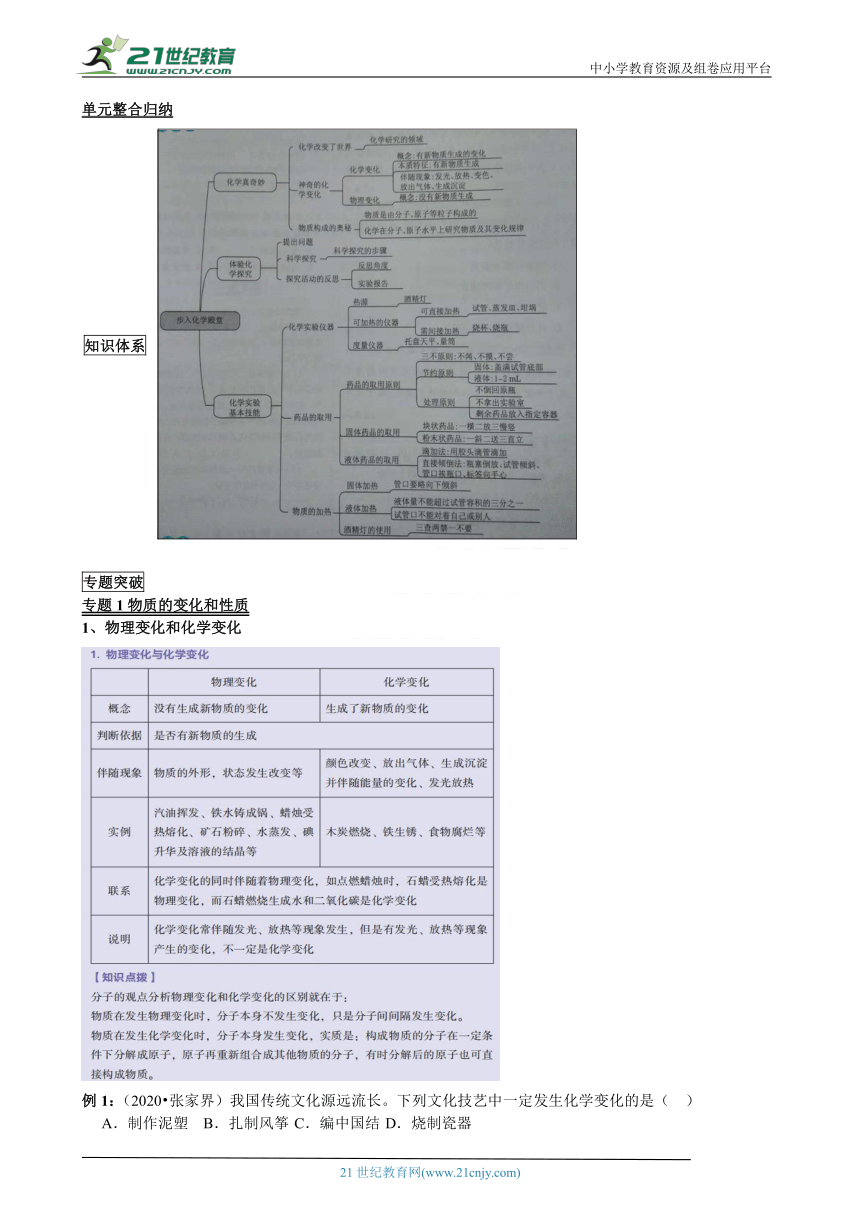

单元整合归纳

专题突破

专题1物质的变化和性质

1、物理变化和化学变化

例1:(2020?张家界)我国传统文化源远流长。下列文化技艺中一定发生化学变化的是(

)

A.制作泥塑

B.扎制风筝

C.编中国结

D.烧制瓷器

【答案】D

【解答】解:A、制作泥塑过程中没有生成新物质,属于物理变化;

B、扎制风筝过程中没有生成新物质,属于物理变化;

C、编中国结过程中没有生成新物质,属于物理变化;

D、烧制瓷器过程中生成了新物质,属于化学变化。

故选:D。

迁移训练

1:(2020?威海)下列过程主要发生化学变化的是(

)

A.用水银温度计测量体温

B.用消毒液对环境进行消毒

C.佩戴口罩预防疾病传染

D.教室和宿舍经常通风

【答案】B

【解答】解:A、用水银温度计测量体温没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、用消毒液对环境进行消毒,消毒属于化学变化;故选项正确;

C、佩戴口罩预防疾病传染没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、教室和宿舍经常通风没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

故选:B。

2、(2020?咸宁)下列做法或过程一定发生了化学变化的是(

)

A.用流动的水洗手

B.戴一次性防护口罩

C.酒精厂用玉米生产出75%的医用酒精

D.用水银体温计测量体温

【答案】C

【解答】解:A、用流动的水洗手没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

B、戴一次性防护口罩没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

C、酒精厂用玉米生产出75%的医用酒精,酒精是新物质,属于化学变化;故选项正确;

D、用水银体温计测量体温没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

故选:C。

专题2科学探究的方法

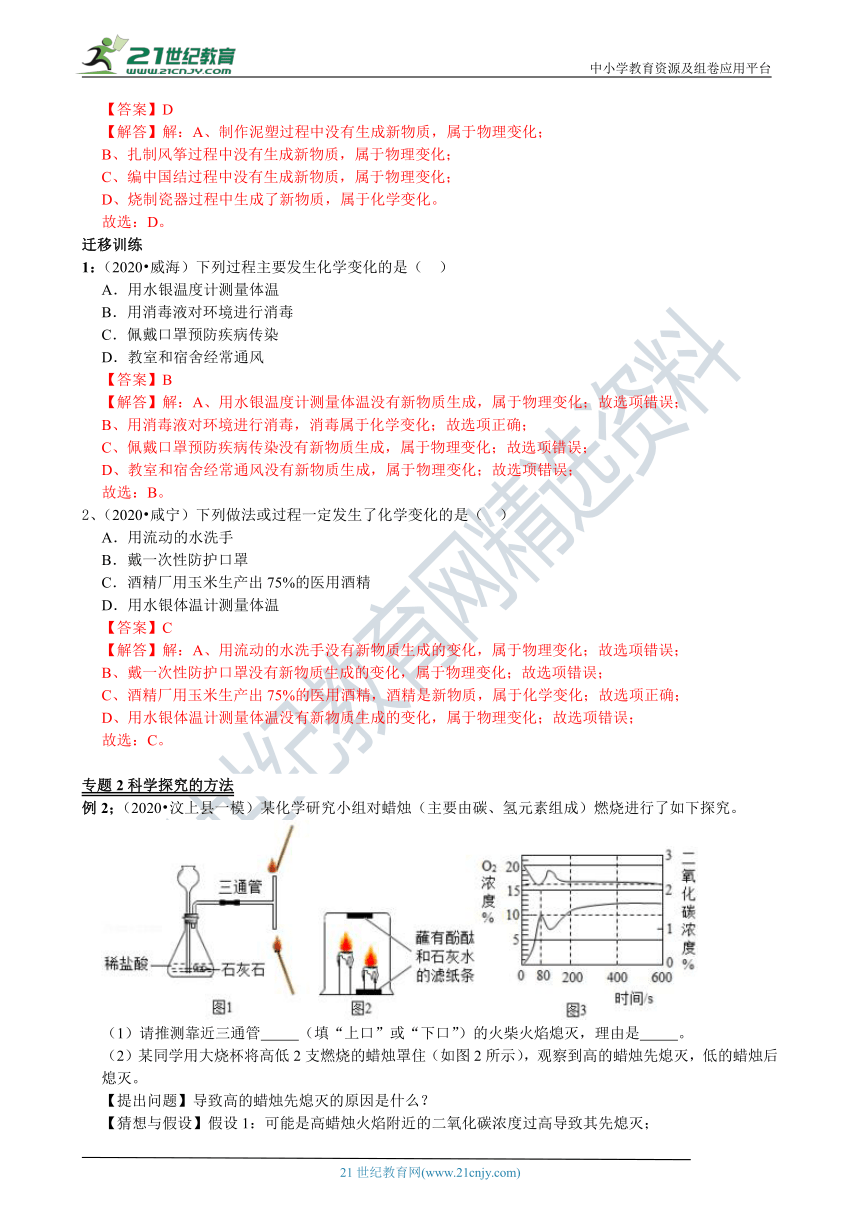

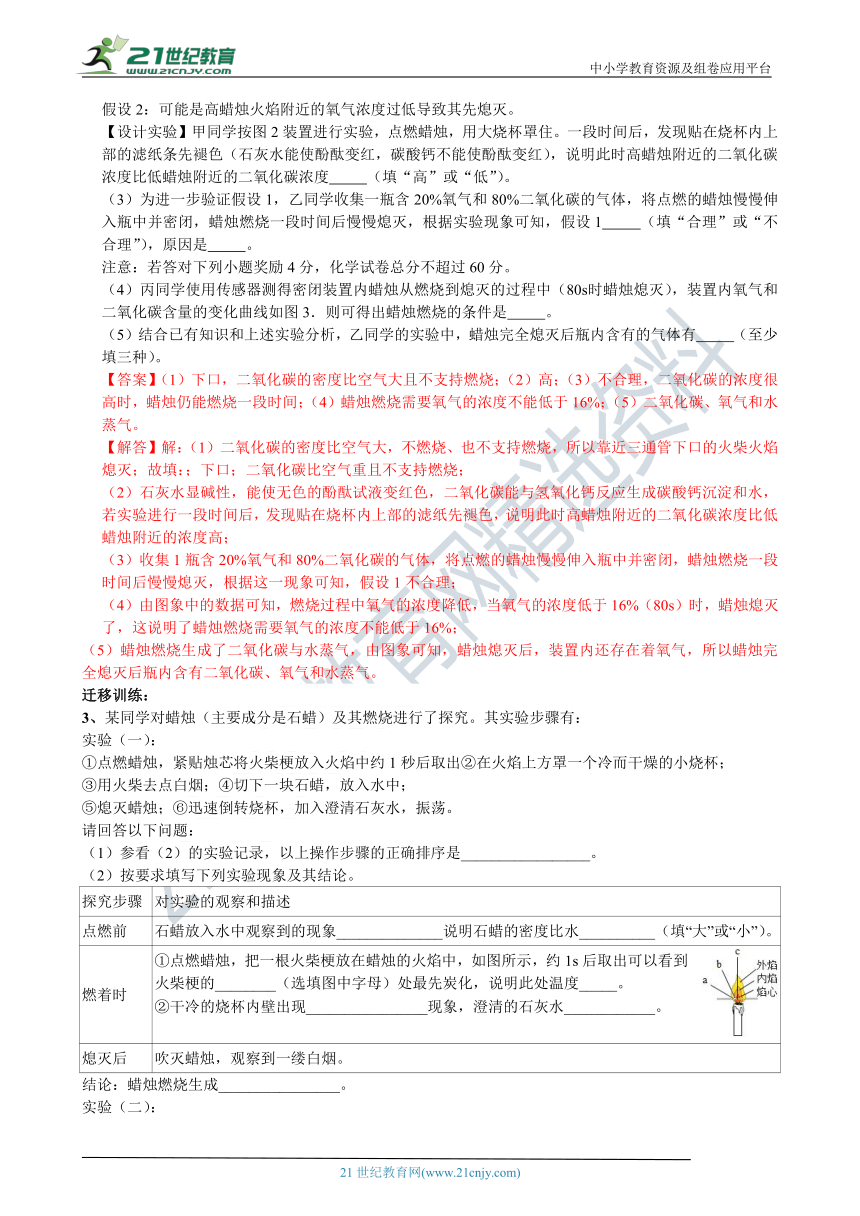

例2;(2020?汶上县一模)某化学研究小组对蜡烛(主要由碳、氢元素组成)燃烧进行了如下探究。

(1)请推测靠近三通管

(填“上口”或“下口”)的火柴火焰熄灭,理由是

。

(2)某同学用大烧杯将高低2支燃烧的蜡烛罩住(如图2所示),观察到高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭。

【提出问题】导致高的蜡烛先熄灭的原因是什么?

【猜想与假设】假设1:可能是高蜡烛火焰附近的二氧化碳浓度过高导致其先熄灭;

假设2:可能是高蜡烛火焰附近的氧气浓度过低导致其先熄灭。

【设计实验】甲同学按图2装置进行实验,点燃蜡烛,用大烧杯罩住。一段时间后,发现贴在烧杯内上部的滤纸条先褪色(石灰水能使酚酞变红,碳酸钙不能使酚酞变红),说明此时高蜡烛附近的二氧化碳浓度比低蜡烛附近的二氧化碳浓度

(填“高”或“低”)。

(3)为进一步验证假设1,乙同学收集一瓶含20%氧气和80%二氧化碳的气体,将点燃的蜡烛慢慢伸入瓶中并密闭,蜡烛燃烧一段时间后慢慢熄灭,根据实验现象可知,假设1

(填“合理”或“不合理”),原因是

。

注意:若答对下列小题奖励4分,化学试卷总分不超过60分。

(4)丙同学使用传感器测得密闭装置内蜡烛从燃烧到熄灭的过程中(80s时蜡烛熄灭),装置内氧气和二氧化碳含量的变化曲线如图3.则可得出蜡烛燃烧的条件是

。

(5)结合已有知识和上述实验分析,乙同学的实验中,蜡烛完全熄灭后瓶内含有的气体有

(至少填三种)。

【答案】(1)下口,二氧化碳的密度比空气大且不支持燃烧;(2)高;(3)不合理,二氧化碳的浓度很高时,蜡烛仍能燃烧一段时间;(4)蜡烛燃烧需要氧气的浓度不能低于16%;(5)二氧化碳、氧气和水蒸气。

【解答】解:(1)二氧化碳的密度比空气大,不燃烧、也不支持燃烧,所以靠近三通管下口的火柴火焰熄灭;故填:;下口;二氧化碳比空气重且不支持燃烧;

(2)石灰水显碱性,能使无色的酚酞试液变红色,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,若实验进行一段时间后,发现贴在烧杯内上部的滤纸先褪色,说明此时高蜡烛附近的二氧化碳浓度比低蜡烛附近的浓度高;

(3)收集1瓶含20%氧气和80%二氧化碳的气体,将点燃的蜡烛慢慢伸入瓶中并密闭,蜡烛燃烧一段时间后慢慢熄灭,根据这一现象可知,假设1不合理;

(4)由图象中的数据可知,燃烧过程中氧气的浓度降低,当氧气的浓度低于16%(80s)时,蜡烛熄灭了,这说明了蜡烛燃烧需要氧气的浓度不能低于16%;

(5)蜡烛燃烧生成了二氧化碳与水蒸气,由图象可知,蜡烛熄灭后,装置内还存在着氧气,所以蜡烛完全熄灭后瓶内含有二氧化碳、氧气和水蒸气。

迁移训练:

3、某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了探究。其实验步骤有:

实验(一):

①点燃蜡烛,紧贴烛芯将火柴梗放入火焰中约1秒后取出②在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯;

③用火柴去点白烟;④切下一块石蜡,放入水中;

⑤熄灭蜡烛;⑥迅速倒转烧杯,加入澄清石灰水,振荡。

请回答以下问题:

(1)参看(2)的实验记录,以上操作步骤的正确排序是_________________。

(2)按要求填写下列实验现象及其结论。

探究步骤

对实验的观察和描述

点燃前

石蜡放入水中观察到的现象______________说明石蜡的密度比水__________(填“大”或“小”)。

燃着时

①点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,如图所示,约1s后取出可以看到火柴梗的________(选填图中字母)处最先炭化,说明此处温度_____。②干冷的烧杯内壁出现________________现象,澄清的石灰水____________。

熄灭后

吹灭蜡烛,观察到一缕白烟。

结论:蜡烛燃烧生成________________。

实验(二):

【提出问题】小明想,吹灭蜡烛时观察到的一缕白烟的成分是什么?

【猜想与假设】小亮猜测白烟是蜡烛燃烧产生的二氧化碳;小光猜想白烟是石蜡燃烧产生的水蒸气;小明猜想白烟是石蜡蒸气凝结成的固体颗粒。

【收集证据】

(1)查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的。石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化和气化。二氧化碳是无色的且能使澄清石灰水变浑浊的气体。

(2)【实验探究】①吹灭蜡烛,立即用一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水__________。小亮得出结论:白烟是二氧化碳。但小明对此提出质疑,小明认为小亮不正确的原因是__________。

空气中也有二氧化碳

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片罩在白烟上,玻璃片上没有水雾。小光得出结论:白烟不是_______。

水蒸气

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条靠近白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,该实验同时排除了__________的猜想。

小亮和小光

【得出结论】以上探究结果可知:___________的猜想是正确的。

3、实验(一):(1)④①②⑥⑤③;

(2)浮于水面;小;a;最高;水珠;变浑浊。

结论:二氧化碳和水。

实验(二):(2)变浑浊;空气中也有二氧化碳;水蒸气;小亮和小光;小明。

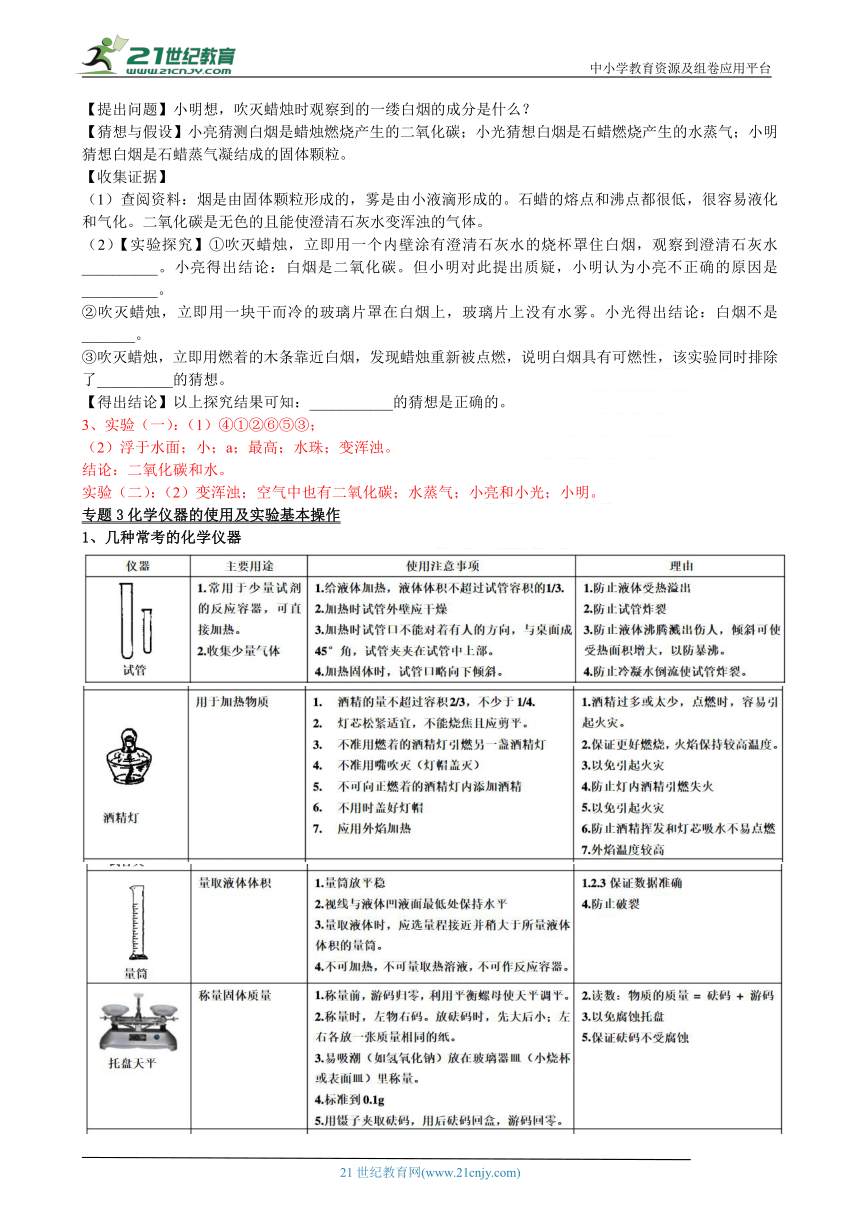

专题3化学仪器的使用及实验基本操作

1、几种常考的化学仪器

2、化学实验基本操作

(1)药品的取用

(2)给物质加热

给物质加热

例3:(2018·齐齐哈尔)下列实验操作正确的是

A.

加热固体

B.

倾倒液体

C.

熄灭酒精灯

D.

取用固体粉末

【答案】D

【解析】A、加热固体时试管口应略向下倾斜,导管稍露出橡胶塞即可,错误;B、瓶塞要倒放,标签向着手心,试剂瓶口要紧靠量筒口倾倒,错误;C、熄灭酒精灯应用灯帽盖灭,不能用嘴吹,以防着火,错误;D、先将试管横放,把盛药品的药匙或纸槽小心地送入试管底部,再使试管直立,正确。故选D。

迁移训练:

4、下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要________________,细口瓶的塞子要________________在桌面上。

倒放

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,重新盖好。对其原因的叙述,不正确的是________________(填序号)

C

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约?酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的________________。

②先对试管进行________________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

预热

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉刷洗,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,洗净后的试管内壁的水________________,然后________________(填正放或倒放)在试管架上晾干。

倒放

4、(1)向着手心;倒放;(2)C;(3)1/3;预热;

(4)既不聚成水滴,也不成股流下;倒放。

思想方法

实验与探究

方法突破:解答实验探究题首先应具备良好的实验操作基本知识,懂得操作的一般步骤和原理,熟悉相关物质的性质、制备原理和变化规律。同时要读懂题,明确实验目的,充分利用题中所给信息,分析题意设计相关的猜想(假设),提出问题,设汁实验的程序,再分现象得出相关的结论和启示、解答实验题还应具备整体、全局意识,即审题时要先统观全局,逐字逐句把整道题审读一遍再细致地读懂每一步要求,这样才能在答题时少丢分或不丢分。?

例题:小明同学在观察蜡烛燃烧时发现一个有趣的现象,那就是蜡烛刚熄灭时总会有一缕白烟冒出,于是和同学一起进行了科学探究.

【提出问题】白烟的成分是什么?

【作出假设】小明和同学们根据自己所学的知识,做出了以下假设:A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳;B.白烟是燃烧时生成的水雾;C.白烟是石蜡蒸气遇冷凝成的石蜡固体.

【查阅资料】蜡烛燃烧后生成水和二氧化碳,二氧化碳是无色无味的气体,不能燃烧也不能支持燃烧,且能使澄清的石灰水变浑浊.

【设计实验验证】(1)熄灭蜡烛,立即用一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是验证假设________________是否正确.

(2)熄灭蜡烛,立即用一个干而冷的玻璃片盖住白烟,其目的是验证假设________________是否正确.

B

(3)熄灭蜡烛,立即用一个燃着的木条去点白烟(不接触烛芯),发现蜡烛被重新点燃,这为假设________________提供了证据,同时排除了假设________________,因为________________.

【实验结论】:蜡烛刚熄灭时的白烟是________________.

【解析】(1)二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,吹灭蜡烛立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A、白烟是燃烧时生成的二氧化碳;但由于刚吹灭的蜡烛周围尚有残余的其燃烧生成的二氧化碳,所以不能得出正确的结论;

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

(3)吹灭蜡烛,立即将燃着的木条去点白烟(不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃

性,这就证明了假设C的正确性;又因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时证明了假设AB是不正确的;

【实验结论】白烟是石蜡蒸气凝结的石蜡固体.

【答案】(1)A;(2)水蒸气;(3)C;?AB;?二氧化碳和水蒸气不具有可燃性;

【实验结论】石蜡蒸气凝结的石蜡固体.

知识体系

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

单元整合归纳

专题突破

专题1物质的变化和性质

1、物理变化和化学变化

例1:(2020?张家界)我国传统文化源远流长。下列文化技艺中一定发生化学变化的是(

)

A.制作泥塑

B.扎制风筝

C.编中国结

D.烧制瓷器

【答案】D

【解答】解:A、制作泥塑过程中没有生成新物质,属于物理变化;

B、扎制风筝过程中没有生成新物质,属于物理变化;

C、编中国结过程中没有生成新物质,属于物理变化;

D、烧制瓷器过程中生成了新物质,属于化学变化。

故选:D。

迁移训练

1:(2020?威海)下列过程主要发生化学变化的是(

)

A.用水银温度计测量体温

B.用消毒液对环境进行消毒

C.佩戴口罩预防疾病传染

D.教室和宿舍经常通风

【答案】B

【解答】解:A、用水银温度计测量体温没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、用消毒液对环境进行消毒,消毒属于化学变化;故选项正确;

C、佩戴口罩预防疾病传染没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、教室和宿舍经常通风没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

故选:B。

2、(2020?咸宁)下列做法或过程一定发生了化学变化的是(

)

A.用流动的水洗手

B.戴一次性防护口罩

C.酒精厂用玉米生产出75%的医用酒精

D.用水银体温计测量体温

【答案】C

【解答】解:A、用流动的水洗手没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

B、戴一次性防护口罩没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

C、酒精厂用玉米生产出75%的医用酒精,酒精是新物质,属于化学变化;故选项正确;

D、用水银体温计测量体温没有新物质生成的变化,属于物理变化;故选项错误;

故选:C。

专题2科学探究的方法

例2;(2020?汶上县一模)某化学研究小组对蜡烛(主要由碳、氢元素组成)燃烧进行了如下探究。

(1)请推测靠近三通管

(填“上口”或“下口”)的火柴火焰熄灭,理由是

。

(2)某同学用大烧杯将高低2支燃烧的蜡烛罩住(如图2所示),观察到高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭。

【提出问题】导致高的蜡烛先熄灭的原因是什么?

【猜想与假设】假设1:可能是高蜡烛火焰附近的二氧化碳浓度过高导致其先熄灭;

假设2:可能是高蜡烛火焰附近的氧气浓度过低导致其先熄灭。

【设计实验】甲同学按图2装置进行实验,点燃蜡烛,用大烧杯罩住。一段时间后,发现贴在烧杯内上部的滤纸条先褪色(石灰水能使酚酞变红,碳酸钙不能使酚酞变红),说明此时高蜡烛附近的二氧化碳浓度比低蜡烛附近的二氧化碳浓度

(填“高”或“低”)。

(3)为进一步验证假设1,乙同学收集一瓶含20%氧气和80%二氧化碳的气体,将点燃的蜡烛慢慢伸入瓶中并密闭,蜡烛燃烧一段时间后慢慢熄灭,根据实验现象可知,假设1

(填“合理”或“不合理”),原因是

。

注意:若答对下列小题奖励4分,化学试卷总分不超过60分。

(4)丙同学使用传感器测得密闭装置内蜡烛从燃烧到熄灭的过程中(80s时蜡烛熄灭),装置内氧气和二氧化碳含量的变化曲线如图3.则可得出蜡烛燃烧的条件是

。

(5)结合已有知识和上述实验分析,乙同学的实验中,蜡烛完全熄灭后瓶内含有的气体有

(至少填三种)。

【答案】(1)下口,二氧化碳的密度比空气大且不支持燃烧;(2)高;(3)不合理,二氧化碳的浓度很高时,蜡烛仍能燃烧一段时间;(4)蜡烛燃烧需要氧气的浓度不能低于16%;(5)二氧化碳、氧气和水蒸气。

【解答】解:(1)二氧化碳的密度比空气大,不燃烧、也不支持燃烧,所以靠近三通管下口的火柴火焰熄灭;故填:;下口;二氧化碳比空气重且不支持燃烧;

(2)石灰水显碱性,能使无色的酚酞试液变红色,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,若实验进行一段时间后,发现贴在烧杯内上部的滤纸先褪色,说明此时高蜡烛附近的二氧化碳浓度比低蜡烛附近的浓度高;

(3)收集1瓶含20%氧气和80%二氧化碳的气体,将点燃的蜡烛慢慢伸入瓶中并密闭,蜡烛燃烧一段时间后慢慢熄灭,根据这一现象可知,假设1不合理;

(4)由图象中的数据可知,燃烧过程中氧气的浓度降低,当氧气的浓度低于16%(80s)时,蜡烛熄灭了,这说明了蜡烛燃烧需要氧气的浓度不能低于16%;

(5)蜡烛燃烧生成了二氧化碳与水蒸气,由图象可知,蜡烛熄灭后,装置内还存在着氧气,所以蜡烛完全熄灭后瓶内含有二氧化碳、氧气和水蒸气。

迁移训练:

3、某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了探究。其实验步骤有:

实验(一):

①点燃蜡烛,紧贴烛芯将火柴梗放入火焰中约1秒后取出②在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯;

③用火柴去点白烟;④切下一块石蜡,放入水中;

⑤熄灭蜡烛;⑥迅速倒转烧杯,加入澄清石灰水,振荡。

请回答以下问题:

(1)参看(2)的实验记录,以上操作步骤的正确排序是_________________。

(2)按要求填写下列实验现象及其结论。

探究步骤

对实验的观察和描述

点燃前

石蜡放入水中观察到的现象______________说明石蜡的密度比水__________(填“大”或“小”)。

燃着时

①点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,如图所示,约1s后取出可以看到火柴梗的________(选填图中字母)处最先炭化,说明此处温度_____。②干冷的烧杯内壁出现________________现象,澄清的石灰水____________。

熄灭后

吹灭蜡烛,观察到一缕白烟。

结论:蜡烛燃烧生成________________。

实验(二):

【提出问题】小明想,吹灭蜡烛时观察到的一缕白烟的成分是什么?

【猜想与假设】小亮猜测白烟是蜡烛燃烧产生的二氧化碳;小光猜想白烟是石蜡燃烧产生的水蒸气;小明猜想白烟是石蜡蒸气凝结成的固体颗粒。

【收集证据】

(1)查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的。石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化和气化。二氧化碳是无色的且能使澄清石灰水变浑浊的气体。

(2)【实验探究】①吹灭蜡烛,立即用一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水__________。小亮得出结论:白烟是二氧化碳。但小明对此提出质疑,小明认为小亮不正确的原因是__________。

空气中也有二氧化碳

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片罩在白烟上,玻璃片上没有水雾。小光得出结论:白烟不是_______。

水蒸气

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条靠近白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,该实验同时排除了__________的猜想。

小亮和小光

【得出结论】以上探究结果可知:___________的猜想是正确的。

3、实验(一):(1)④①②⑥⑤③;

(2)浮于水面;小;a;最高;水珠;变浑浊。

结论:二氧化碳和水。

实验(二):(2)变浑浊;空气中也有二氧化碳;水蒸气;小亮和小光;小明。

专题3化学仪器的使用及实验基本操作

1、几种常考的化学仪器

2、化学实验基本操作

(1)药品的取用

(2)给物质加热

给物质加热

例3:(2018·齐齐哈尔)下列实验操作正确的是

A.

加热固体

B.

倾倒液体

C.

熄灭酒精灯

D.

取用固体粉末

【答案】D

【解析】A、加热固体时试管口应略向下倾斜,导管稍露出橡胶塞即可,错误;B、瓶塞要倒放,标签向着手心,试剂瓶口要紧靠量筒口倾倒,错误;C、熄灭酒精灯应用灯帽盖灭,不能用嘴吹,以防着火,错误;D、先将试管横放,把盛药品的药匙或纸槽小心地送入试管底部,再使试管直立,正确。故选D。

迁移训练:

4、下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要________________,细口瓶的塞子要________________在桌面上。

倒放

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,重新盖好。对其原因的叙述,不正确的是________________(填序号)

C

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约?酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的________________。

②先对试管进行________________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

预热

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉刷洗,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,洗净后的试管内壁的水________________,然后________________(填正放或倒放)在试管架上晾干。

倒放

4、(1)向着手心;倒放;(2)C;(3)1/3;预热;

(4)既不聚成水滴,也不成股流下;倒放。

思想方法

实验与探究

方法突破:解答实验探究题首先应具备良好的实验操作基本知识,懂得操作的一般步骤和原理,熟悉相关物质的性质、制备原理和变化规律。同时要读懂题,明确实验目的,充分利用题中所给信息,分析题意设计相关的猜想(假设),提出问题,设汁实验的程序,再分现象得出相关的结论和启示、解答实验题还应具备整体、全局意识,即审题时要先统观全局,逐字逐句把整道题审读一遍再细致地读懂每一步要求,这样才能在答题时少丢分或不丢分。?

例题:小明同学在观察蜡烛燃烧时发现一个有趣的现象,那就是蜡烛刚熄灭时总会有一缕白烟冒出,于是和同学一起进行了科学探究.

【提出问题】白烟的成分是什么?

【作出假设】小明和同学们根据自己所学的知识,做出了以下假设:A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳;B.白烟是燃烧时生成的水雾;C.白烟是石蜡蒸气遇冷凝成的石蜡固体.

【查阅资料】蜡烛燃烧后生成水和二氧化碳,二氧化碳是无色无味的气体,不能燃烧也不能支持燃烧,且能使澄清的石灰水变浑浊.

【设计实验验证】(1)熄灭蜡烛,立即用一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是验证假设________________是否正确.

(2)熄灭蜡烛,立即用一个干而冷的玻璃片盖住白烟,其目的是验证假设________________是否正确.

B

(3)熄灭蜡烛,立即用一个燃着的木条去点白烟(不接触烛芯),发现蜡烛被重新点燃,这为假设________________提供了证据,同时排除了假设________________,因为________________.

【实验结论】:蜡烛刚熄灭时的白烟是________________.

【解析】(1)二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,吹灭蜡烛立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A、白烟是燃烧时生成的二氧化碳;但由于刚吹灭的蜡烛周围尚有残余的其燃烧生成的二氧化碳,所以不能得出正确的结论;

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

(3)吹灭蜡烛,立即将燃着的木条去点白烟(不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃

性,这就证明了假设C的正确性;又因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时证明了假设AB是不正确的;

【实验结论】白烟是石蜡蒸气凝结的石蜡固体.

【答案】(1)A;(2)水蒸气;(3)C;?AB;?二氧化碳和水蒸气不具有可燃性;

【实验结论】石蜡蒸气凝结的石蜡固体.

知识体系

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质