2021春学期七年级下册语文第一单元复习课教案

文档属性

| 名称 | 2021春学期七年级下册语文第一单元复习课教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 12:33:59 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册第一单元复习课教案

【单元目标】

1、积累文章中重要的字词。

2、赏析文章,品味语言,把握技巧。

3、了解称谓语以及基本的文言文翻译方法

邓稼先

一、字词积累

邓稼先(jià) 元勋(xūn) 无垠(yín)

选聘(pìn) 至死不懈(xiè) 筹划(chóu)

宰割(zǎi) 彷徨(páng) 仰慕(yǎng)

鲜为人知(xiǎn) 开拓(tuò) 难堪(kān)

鞠躬尽瘁(cuì) 风悲日曛(xūn) 兽铤亡群(tǐng)

二、词语解释

1、宰割:比喻侵略、压迫、剥削。

2、筹划: ①想办法;订计划 ②筹措。

3、彷徨:走来走去,犹疑不决,不往那个方向去。

4、仰慕:敬仰思慕。

5、可歌可泣值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

6、鲜为人知: 很少有人知道。

7、当之无愧:当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

8、锋芒毕露:形容人锐气才华全都显露出来。也比喻人爱逞强显能,好表现自己。

9、家喻户晓: 家家户户都知道。形容人所共知。

10、妇孺皆知:妇女、小孩全都知道。指众所周知。

11、马革裹尸:用马皮把尸体裹起来。指英勇牺牲在战场。

12、鞠躬尽瘁,死而后已:鞠躬:弯着身子,表示恭敬、谨慎;尽瘁:竭尽劳苦;已:停止。指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。

三、写作手法简析

1、本文不仅在内容上较之一般的传记高出一筹,语言也毫不逊色,有着自己的独到之处,同学们试试看,能否有所发现。

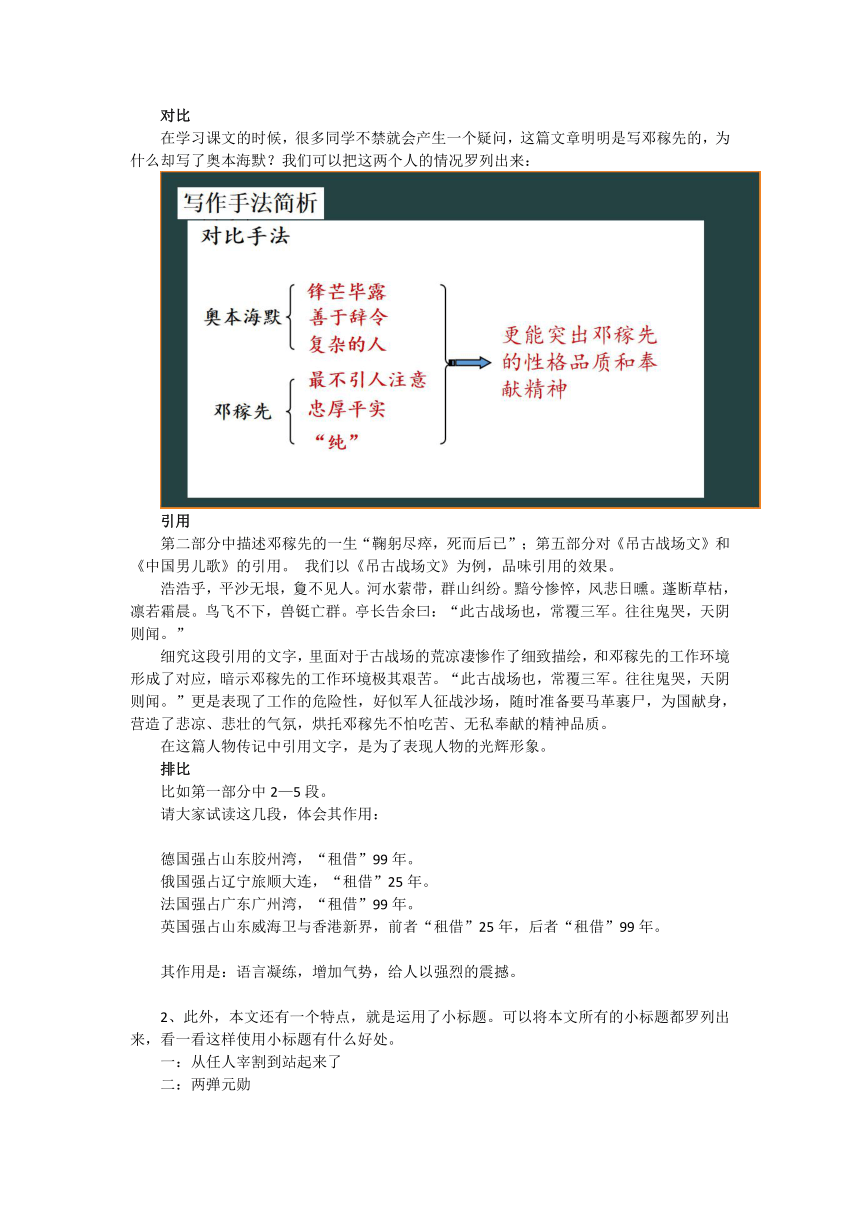

① 对比

第三部分将邓稼先与奥本海默对比着写。

② 引用

第二部分中描述邓稼先的一生“鞠躬尽瘁,死而后已”;第五部分对《吊古战场文》和《中国男儿歌》的引用。

③ 排比

比如第一部分中2—5段

对比

在学习课文的时候,很多同学不禁就会产生一个疑问,这篇文章明明是写邓稼先的,为什么却写了奥本海默?我们可以把这两个人的情况罗列出来:

引用

第二部分中描述邓稼先的一生“鞠躬尽瘁,死而后已”;第五部分对《吊古战场文》和《中国男儿歌》的引用。 我们以《吊古战场文》为例,品味引用的效果。

浩浩乎,平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”

细究这段引用的文字,里面对于古战场的荒凉凄惨作了细致描绘,和邓稼先的工作环境形成了对应,暗示邓稼先的工作环境极其艰苦。“此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”更是表现了工作的危险性,好似军人征战沙场,随时准备要马革裹尸,为国献身,营造了悲凉、悲壮的气氛,烘托邓稼先不怕吃苦、无私奉献的精神品质。

在这篇人物传记中引用文字,是为了表现人物的光辉形象。

排比

比如第一部分中2—5段。

请大家试读这几段,体会其作用:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

其作用是:语言凝练,增加气势,给人以强烈的震撼。

2、此外,本文还有一个特点,就是运用了小标题。可以将本文所有的小标题都罗列出来,看一看这样使用小标题有什么好处。

一:从任人宰割到站起来了

二:两弹元勋

三:邓稼先和奥本海默

四:民族感情?友情?

五:“我不能走”

六:永恒的骄傲

《邓稼先》中的小标题能点明每一部分的主要内容和作者的主要情感,串缀起邓稼先光辉而伟大的一生。

这些小标题拟得新颖,提纲挈领,使文章条理清晰,如一串闪光的珍珠宝石。

说和做

——记闻一多先生言行片段

一、字词积累

臧克家 zāng 锲而不舍qiè 校补jiào

沥尽心血 lì 潜心贯注 qián 迭起dié

衰微 shuāi 兀兀穷年 wù 一反既往 jì 慷慨淋漓kāng kǎi

气冲斗牛dǒu 迥乎不同 jiǒng

群蚁排衙 yá 目不窥园kuī

二、词语解释

衰微:(国家、民族等)衰落、不兴旺。

赫然:形容令人惊讶或引人注目。

迭起:一次又一次地兴起,出现。

锲而不舍:镂刻不停,比喻有恒心,有毅力。

兀兀穷年:辛辛苦苦地一年到头这样做。

沥尽心血:用尽心思和力量。

潜心贯注:用心专而深,全部精力都放在上面。

心会神凝:心思精神完全聚合集中起来。

迥乎不同:很不一样。

一反既往:完全与过去的情况不同。

慷慨淋漓:充满激情,痛快顺畅。

气冲斗牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

三、语言研读

闻一多先生是著名诗人,本文的作者臧克家也是一位诗人。臧克家用诗意的语言表达了对亦师亦友的闻一多先生的高度赞扬,读来情真意切,意蕴丰赡。接下来,我们对本文的诗意语言进行研读。

1、请大家在文中找出细节描写,成语、四字词和对句的运用,多义词的使用,饱含情感的叙述、描写、议论等。

(1)从这个句子中,你读出了闻一多先生的什么特点?其中哪些词语给你留下了深刻印象?

重点品读语句:一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

这个句子凸显了闻一多先生治学的严谨和勤勉。“一个又一个”“密密麻麻”等对所用本子的细节描写,细致地表现出闻一多先生为探索救国救民真理所付出的艰辛努力。“群蚁排衙”则对“密密麻麻”进行了补充,写出本子上的小楷不仅密集,而且整齐,生动形象地展现出闻一多先生研究学问的一丝不苟。

此外,文中典型的细节描写还有“目不窥园,足不下楼”“总是头发凌乱”,细腻地表现出闻一多先生的刻苦勤勉;闻一多先生走在游行示威队伍的前头,“昂首挺胸,长须飘飘”的从容姿态,形象地体现出他的大无畏的革命精神。形象生动地进行细节描写,是一种诗意表达。所以,本文语言的诗意特色首先就体现在:细节传神,形象生动。

(2)请同学们观察这个语句,想想分号前后的句子有什么特点。

重点品读语句:仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

分号前后的语句多为短句,有的甚至两个字就成一句话;前后句为并列关系,语意互补。这种前后句的字数基本相同,文意相对的语句叫做对句。本文的对句不少,如“人家说了再做,我是做了再说”,就是一个前后文意形成对比的对句。格式工整的对句,一般句意明晰,节奏明快,读来音韵铿锵。

这篇课文除了多处使用对句之外,也有不少成对使用的四字词,如“目不窥园,足不下楼,兀穷年,沥尽心血”“不动不响,无声无闻”“气冲斗牛,声震天地”等,读来也是响亮有力、朗朗上口。

大家可以试着自己读一读,体会这种铿锵的力量。

我们继续来研究这个句子。如果将它改成“越钻研,越起劲;越钻研,越不放弃”,会不会更简洁一些?

修改之后固然简洁,但表达效果不好。原文所引典故“仰之弥高”“钻之弥坚”,是颜回称赞老师孔子的话,意思是颜回认为孔子的学问及道德,越仰望越觉得高不可攀,越钻研越觉得坚不可及。这里借用来形容闻一多先生对于古代典籍钻研的兴致勃勃、执着坚韧,同时也蕴含着臧克家作为弟子对老师闻一多的景仰。使用典故,使文章表意含蓄、内涵丰富。

工整警策的成语、四字词和对句的运用,使文章充满诗一般的节奏和韵律。因此,本文语言的诗意特色还体现在:对句工整,节奏铿锵。

(3)重点品读语句:

人家说了再做,我是做了再说。

“做”了,他自己也没有“说”。

现在,他“说”了就“做”。

本文多处出现“说”。联系上下文,思考这一组不同语句中的“说”的表达效果。

第一句中的“说”是指向他人宣布自己做了某事这里用人家先说再做的自我标榜,反衬出闻一多先生先做再说的务实低调。第二句中的“说”有吹嘘、自诩的意思。联系下文,先生的钻研由唐诗转到楚辞,又向“古典新义”迈进,都是在别人赞美惊叹之声中完成的。“做”了没有“说”,除了表现闻一多先生的低调谦逊之外,更凸显出一个爱国学者为救国救民研究学术的孜孜不倦。

第三句中的“说”是指以笔为枪号召民众,抨击反动政府,是一种救国救民的实际行动,表现出闻一多先生作为民主战士的“言”与“行”高度统一,敢想敢为,英勇无畏。

“说”一字的多重意蕴,使文章耐于咀嚼,具备诗歌语言一般的凝练之美。因此,本文语言的诗意特色还体现在:用心炼字,语意凝练。

重点品读语句:他,是口的巨人。他,是行的高标。

联系全文来看,以“巨人”和“高标”的评价来收束全篇有什么好处?

“巨人”指身材远远高大于普通人的人,此处用来评价闻一多先生“说”的境界远胜于普通人。作为学者,他专注于古代典籍研究,潜心探寻救国救民之路,是“做了再说,做了不说”;作为革命家,他以笔为枪唤醒国民、反对独裁,在群众大会上痛斥特务,该“说”时绝不沉默。

“高标”意为最高标准,此处用来评价闻一多先生在行动方面堪为楷模,可供世人参照模仿。作为学者,他为了“给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”,刻苦钻研唐诗和《楚辞》《周易》《诗经》等;作为革命家,他更是亲笔起草传单,亲身参加游行,“明知凶多吉少”,仍在群众大会上大骂特务。闻一多先生“做”得果决坚定,“做”得执着勇敢。

这句话对于闻一多先生的“说”和“做”进行了高度提炼,体现出作者对闻一多先生的高度评价和热情赞扬,是一个饱含情感、响亮有力的议论式收尾。

言辞中充满情感,也是这篇文章语言具有诗意的一个表现。因此,本文语言的诗意最后还体现在:由衷抒写,情感深挚。

在刚才的小组合作学习中,我们一起研读了这篇文章的诗意语言。我们体会到语言的诗意体现在:细节传神,形象生动;对句工整,节奏铿锵;用心炼字,语意凝练;由衷抒写,情感深挚。作者用诗意的语言,细致生动地刻画出一位为救国救民严谨刻苦治学、英勇慷慨疾呼的学者和革命家,读来感人至深,发人深省。

回忆鲁迅先生(节选)

字词积累

舀yǎo 揩kāi 碟dié 咳嗽sòu

调羹tiáogēng 绞jiǎo肉 校对jiào

草率cǎoshuài 吩咐fēnfù 抹杀mǒshā

疙瘩gēda 深恶痛绝wù

词语解释

轻捷:动作轻快敏捷。安顿:安详,安稳。

深恶痛绝:指对某人或某事物极端厌恶痛恨。

存心:心里怀有的念头。

揩kāi:擦,抹。

阖hé:闭合。

不以为然:不认为是对的。表示不同意或否定。

文章脉络

1.片段一,明朗的笑声。开篇直接描写,别具一格。寥寥几笔,一个乐观爽朗、平易近人的鲁迅便跃然纸上。

2.片断二,写鲁迅先生走路轻捷快速。

3.片断三,写作者到鲁迅家中做客的事情。

4.片断四,鲁迅先生开玩笑。

5.片断五,受鲁迅先生的影响,“我”也乐观起来。

6.片断六,写鲁迅先生关心、帮助青年。

7.片断七,写鲁迅先生对随意使用校样纸不以为意。

8.片断八,写许先生的忙碌,侧面表现鲁迅先生的生活。

9.片断九,写看电影。

10.片断十,写鲁迅先生的休息。

11.片断十一,用白描手法描写了鲁迅先生的三件小事,表达了作者对鲁迅先生的爱戴之情。

12.片断十二,写吃鱼丸的事情。

13.片断十三,写鲁迅先生包书也要包到整整齐齐。

14.片断十四,写鲁迅先生拼命工作,无暇休息。

深入探讨

课文记叙了一件件细小的生活琐事,有人说这篇回忆鲁迅的“琐记”是流水账,你如何看?

(1)文中撷取凡人琐事,表现了鲁迅先生平凡中伟大的特点,收到了刻骨铭心、感人至深的艺术效果。

(2)通过女性作者的细心体察,敏锐捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,显示了鲁迅的伟大思想和人格。

(3)提供局外人所无从了解的生活细节,再现一个真实而又富有人情味的伟人。

作者看似随意,但倾注满腔真挚,善用细节等生活琐事勾勒出真实的人物性格和丰富的内心世界,表达了对鲁迅先生的爱戴、赞美和景仰。

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、读书、写作等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。

孙权劝学

词语解释

吴下阿蒙:当年在吴县时的阿蒙,或说是三国时吴国名将吕蒙,特指原来不好读书的吕蒙。后泛指缺少学识和文才的人。

刮目相待:别人已有显著进步,不能再用老眼光来看待。

积累拓展

文言文中的称谓语非常丰富,有自称,有对他人的爱称、敬称等。说说下列语中标红的称谓语分别属于哪种情况。

卿今当涂掌事,不可不学!

孤常读书,自以为大有所益。

大兄何见事之晚乎!

对于文言文而言,准确地翻译文本是非常重要的。可以参考以下方法:

留——国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用;

替——用现代汉语双音词替换古代汉语单音词;

调——调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯;

补——补充省略部分,使意思完整;

删——删去无实在意义的词,不译。

伤仲永

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰:“泯然众人矣。”

?解释下面加点的词

①日扳仲永环谒于邑人 扳:牵、拉

②不能称前时之闻 称:相当

翻译

⑴自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

从此,指定物品让他作诗,(他)能立即写好,诗的文采和道理都有值得看(欣赏)的地方。

对比《伤仲永》和《孙权劝学》,你是否得到了什么启示呢?

人不学,不成器,活到老,学到老。

【单元目标】

1、积累文章中重要的字词。

2、赏析文章,品味语言,把握技巧。

3、了解称谓语以及基本的文言文翻译方法

邓稼先

一、字词积累

邓稼先(jià) 元勋(xūn) 无垠(yín)

选聘(pìn) 至死不懈(xiè) 筹划(chóu)

宰割(zǎi) 彷徨(páng) 仰慕(yǎng)

鲜为人知(xiǎn) 开拓(tuò) 难堪(kān)

鞠躬尽瘁(cuì) 风悲日曛(xūn) 兽铤亡群(tǐng)

二、词语解释

1、宰割:比喻侵略、压迫、剥削。

2、筹划: ①想办法;订计划 ②筹措。

3、彷徨:走来走去,犹疑不决,不往那个方向去。

4、仰慕:敬仰思慕。

5、可歌可泣值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。

6、鲜为人知: 很少有人知道。

7、当之无愧:当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

8、锋芒毕露:形容人锐气才华全都显露出来。也比喻人爱逞强显能,好表现自己。

9、家喻户晓: 家家户户都知道。形容人所共知。

10、妇孺皆知:妇女、小孩全都知道。指众所周知。

11、马革裹尸:用马皮把尸体裹起来。指英勇牺牲在战场。

12、鞠躬尽瘁,死而后已:鞠躬:弯着身子,表示恭敬、谨慎;尽瘁:竭尽劳苦;已:停止。指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。

三、写作手法简析

1、本文不仅在内容上较之一般的传记高出一筹,语言也毫不逊色,有着自己的独到之处,同学们试试看,能否有所发现。

① 对比

第三部分将邓稼先与奥本海默对比着写。

② 引用

第二部分中描述邓稼先的一生“鞠躬尽瘁,死而后已”;第五部分对《吊古战场文》和《中国男儿歌》的引用。

③ 排比

比如第一部分中2—5段

对比

在学习课文的时候,很多同学不禁就会产生一个疑问,这篇文章明明是写邓稼先的,为什么却写了奥本海默?我们可以把这两个人的情况罗列出来:

引用

第二部分中描述邓稼先的一生“鞠躬尽瘁,死而后已”;第五部分对《吊古战场文》和《中国男儿歌》的引用。 我们以《吊古战场文》为例,品味引用的效果。

浩浩乎,平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”

细究这段引用的文字,里面对于古战场的荒凉凄惨作了细致描绘,和邓稼先的工作环境形成了对应,暗示邓稼先的工作环境极其艰苦。“此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”更是表现了工作的危险性,好似军人征战沙场,随时准备要马革裹尸,为国献身,营造了悲凉、悲壮的气氛,烘托邓稼先不怕吃苦、无私奉献的精神品质。

在这篇人物传记中引用文字,是为了表现人物的光辉形象。

排比

比如第一部分中2—5段。

请大家试读这几段,体会其作用:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

其作用是:语言凝练,增加气势,给人以强烈的震撼。

2、此外,本文还有一个特点,就是运用了小标题。可以将本文所有的小标题都罗列出来,看一看这样使用小标题有什么好处。

一:从任人宰割到站起来了

二:两弹元勋

三:邓稼先和奥本海默

四:民族感情?友情?

五:“我不能走”

六:永恒的骄傲

《邓稼先》中的小标题能点明每一部分的主要内容和作者的主要情感,串缀起邓稼先光辉而伟大的一生。

这些小标题拟得新颖,提纲挈领,使文章条理清晰,如一串闪光的珍珠宝石。

说和做

——记闻一多先生言行片段

一、字词积累

臧克家 zāng 锲而不舍qiè 校补jiào

沥尽心血 lì 潜心贯注 qián 迭起dié

衰微 shuāi 兀兀穷年 wù 一反既往 jì 慷慨淋漓kāng kǎi

气冲斗牛dǒu 迥乎不同 jiǒng

群蚁排衙 yá 目不窥园kuī

二、词语解释

衰微:(国家、民族等)衰落、不兴旺。

赫然:形容令人惊讶或引人注目。

迭起:一次又一次地兴起,出现。

锲而不舍:镂刻不停,比喻有恒心,有毅力。

兀兀穷年:辛辛苦苦地一年到头这样做。

沥尽心血:用尽心思和力量。

潜心贯注:用心专而深,全部精力都放在上面。

心会神凝:心思精神完全聚合集中起来。

迥乎不同:很不一样。

一反既往:完全与过去的情况不同。

慷慨淋漓:充满激情,痛快顺畅。

气冲斗牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

三、语言研读

闻一多先生是著名诗人,本文的作者臧克家也是一位诗人。臧克家用诗意的语言表达了对亦师亦友的闻一多先生的高度赞扬,读来情真意切,意蕴丰赡。接下来,我们对本文的诗意语言进行研读。

1、请大家在文中找出细节描写,成语、四字词和对句的运用,多义词的使用,饱含情感的叙述、描写、议论等。

(1)从这个句子中,你读出了闻一多先生的什么特点?其中哪些词语给你留下了深刻印象?

重点品读语句:一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

这个句子凸显了闻一多先生治学的严谨和勤勉。“一个又一个”“密密麻麻”等对所用本子的细节描写,细致地表现出闻一多先生为探索救国救民真理所付出的艰辛努力。“群蚁排衙”则对“密密麻麻”进行了补充,写出本子上的小楷不仅密集,而且整齐,生动形象地展现出闻一多先生研究学问的一丝不苟。

此外,文中典型的细节描写还有“目不窥园,足不下楼”“总是头发凌乱”,细腻地表现出闻一多先生的刻苦勤勉;闻一多先生走在游行示威队伍的前头,“昂首挺胸,长须飘飘”的从容姿态,形象地体现出他的大无畏的革命精神。形象生动地进行细节描写,是一种诗意表达。所以,本文语言的诗意特色首先就体现在:细节传神,形象生动。

(2)请同学们观察这个语句,想想分号前后的句子有什么特点。

重点品读语句:仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

分号前后的语句多为短句,有的甚至两个字就成一句话;前后句为并列关系,语意互补。这种前后句的字数基本相同,文意相对的语句叫做对句。本文的对句不少,如“人家说了再做,我是做了再说”,就是一个前后文意形成对比的对句。格式工整的对句,一般句意明晰,节奏明快,读来音韵铿锵。

这篇课文除了多处使用对句之外,也有不少成对使用的四字词,如“目不窥园,足不下楼,兀穷年,沥尽心血”“不动不响,无声无闻”“气冲斗牛,声震天地”等,读来也是响亮有力、朗朗上口。

大家可以试着自己读一读,体会这种铿锵的力量。

我们继续来研究这个句子。如果将它改成“越钻研,越起劲;越钻研,越不放弃”,会不会更简洁一些?

修改之后固然简洁,但表达效果不好。原文所引典故“仰之弥高”“钻之弥坚”,是颜回称赞老师孔子的话,意思是颜回认为孔子的学问及道德,越仰望越觉得高不可攀,越钻研越觉得坚不可及。这里借用来形容闻一多先生对于古代典籍钻研的兴致勃勃、执着坚韧,同时也蕴含着臧克家作为弟子对老师闻一多的景仰。使用典故,使文章表意含蓄、内涵丰富。

工整警策的成语、四字词和对句的运用,使文章充满诗一般的节奏和韵律。因此,本文语言的诗意特色还体现在:对句工整,节奏铿锵。

(3)重点品读语句:

人家说了再做,我是做了再说。

“做”了,他自己也没有“说”。

现在,他“说”了就“做”。

本文多处出现“说”。联系上下文,思考这一组不同语句中的“说”的表达效果。

第一句中的“说”是指向他人宣布自己做了某事这里用人家先说再做的自我标榜,反衬出闻一多先生先做再说的务实低调。第二句中的“说”有吹嘘、自诩的意思。联系下文,先生的钻研由唐诗转到楚辞,又向“古典新义”迈进,都是在别人赞美惊叹之声中完成的。“做”了没有“说”,除了表现闻一多先生的低调谦逊之外,更凸显出一个爱国学者为救国救民研究学术的孜孜不倦。

第三句中的“说”是指以笔为枪号召民众,抨击反动政府,是一种救国救民的实际行动,表现出闻一多先生作为民主战士的“言”与“行”高度统一,敢想敢为,英勇无畏。

“说”一字的多重意蕴,使文章耐于咀嚼,具备诗歌语言一般的凝练之美。因此,本文语言的诗意特色还体现在:用心炼字,语意凝练。

重点品读语句:他,是口的巨人。他,是行的高标。

联系全文来看,以“巨人”和“高标”的评价来收束全篇有什么好处?

“巨人”指身材远远高大于普通人的人,此处用来评价闻一多先生“说”的境界远胜于普通人。作为学者,他专注于古代典籍研究,潜心探寻救国救民之路,是“做了再说,做了不说”;作为革命家,他以笔为枪唤醒国民、反对独裁,在群众大会上痛斥特务,该“说”时绝不沉默。

“高标”意为最高标准,此处用来评价闻一多先生在行动方面堪为楷模,可供世人参照模仿。作为学者,他为了“给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”,刻苦钻研唐诗和《楚辞》《周易》《诗经》等;作为革命家,他更是亲笔起草传单,亲身参加游行,“明知凶多吉少”,仍在群众大会上大骂特务。闻一多先生“做”得果决坚定,“做”得执着勇敢。

这句话对于闻一多先生的“说”和“做”进行了高度提炼,体现出作者对闻一多先生的高度评价和热情赞扬,是一个饱含情感、响亮有力的议论式收尾。

言辞中充满情感,也是这篇文章语言具有诗意的一个表现。因此,本文语言的诗意最后还体现在:由衷抒写,情感深挚。

在刚才的小组合作学习中,我们一起研读了这篇文章的诗意语言。我们体会到语言的诗意体现在:细节传神,形象生动;对句工整,节奏铿锵;用心炼字,语意凝练;由衷抒写,情感深挚。作者用诗意的语言,细致生动地刻画出一位为救国救民严谨刻苦治学、英勇慷慨疾呼的学者和革命家,读来感人至深,发人深省。

回忆鲁迅先生(节选)

字词积累

舀yǎo 揩kāi 碟dié 咳嗽sòu

调羹tiáogēng 绞jiǎo肉 校对jiào

草率cǎoshuài 吩咐fēnfù 抹杀mǒshā

疙瘩gēda 深恶痛绝wù

词语解释

轻捷:动作轻快敏捷。安顿:安详,安稳。

深恶痛绝:指对某人或某事物极端厌恶痛恨。

存心:心里怀有的念头。

揩kāi:擦,抹。

阖hé:闭合。

不以为然:不认为是对的。表示不同意或否定。

文章脉络

1.片段一,明朗的笑声。开篇直接描写,别具一格。寥寥几笔,一个乐观爽朗、平易近人的鲁迅便跃然纸上。

2.片断二,写鲁迅先生走路轻捷快速。

3.片断三,写作者到鲁迅家中做客的事情。

4.片断四,鲁迅先生开玩笑。

5.片断五,受鲁迅先生的影响,“我”也乐观起来。

6.片断六,写鲁迅先生关心、帮助青年。

7.片断七,写鲁迅先生对随意使用校样纸不以为意。

8.片断八,写许先生的忙碌,侧面表现鲁迅先生的生活。

9.片断九,写看电影。

10.片断十,写鲁迅先生的休息。

11.片断十一,用白描手法描写了鲁迅先生的三件小事,表达了作者对鲁迅先生的爱戴之情。

12.片断十二,写吃鱼丸的事情。

13.片断十三,写鲁迅先生包书也要包到整整齐齐。

14.片断十四,写鲁迅先生拼命工作,无暇休息。

深入探讨

课文记叙了一件件细小的生活琐事,有人说这篇回忆鲁迅的“琐记”是流水账,你如何看?

(1)文中撷取凡人琐事,表现了鲁迅先生平凡中伟大的特点,收到了刻骨铭心、感人至深的艺术效果。

(2)通过女性作者的细心体察,敏锐捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,显示了鲁迅的伟大思想和人格。

(3)提供局外人所无从了解的生活细节,再现一个真实而又富有人情味的伟人。

作者看似随意,但倾注满腔真挚,善用细节等生活琐事勾勒出真实的人物性格和丰富的内心世界,表达了对鲁迅先生的爱戴、赞美和景仰。

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、读书、写作等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。

孙权劝学

词语解释

吴下阿蒙:当年在吴县时的阿蒙,或说是三国时吴国名将吕蒙,特指原来不好读书的吕蒙。后泛指缺少学识和文才的人。

刮目相待:别人已有显著进步,不能再用老眼光来看待。

积累拓展

文言文中的称谓语非常丰富,有自称,有对他人的爱称、敬称等。说说下列语中标红的称谓语分别属于哪种情况。

卿今当涂掌事,不可不学!

孤常读书,自以为大有所益。

大兄何见事之晚乎!

对于文言文而言,准确地翻译文本是非常重要的。可以参考以下方法:

留——国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用;

替——用现代汉语双音词替换古代汉语单音词;

调——调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯;

补——补充省略部分,使意思完整;

删——删去无实在意义的词,不译。

伤仲永

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰:“泯然众人矣。”

?解释下面加点的词

①日扳仲永环谒于邑人 扳:牵、拉

②不能称前时之闻 称:相当

翻译

⑴自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

从此,指定物品让他作诗,(他)能立即写好,诗的文采和道理都有值得看(欣赏)的地方。

对比《伤仲永》和《孙权劝学》,你是否得到了什么启示呢?

人不学,不成器,活到老,学到老。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读