2020—2021学年部编版语文七年级下册第8*课《土地的誓言》课件(共75张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文七年级下册第8*课《土地的誓言》课件(共75张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 14:04:59 | ||

图片预览

文档简介

土地的誓言(第一课时)

歌曲欣赏

1937年初的一天,在西安杨虎城将军的讲武堂里,周恩来挥动着有力的双臂,指挥一群来自东北军的军人唱歌。当唱到高潮时,在场的军人,有的热泪盈眶,有的仰天悲嚎。一首歌曲,为何唱哭了这些铮铮铁骨的军人?又究竟触动了他们内心深处怎样的情感?下面,让我们一起来聆听、感受!

歌曲欣赏

这支歌曲,是上个世纪三四十年代风靡中华大地,被誉为“流亡三部曲”之一的抗战歌曲《松花江上》。这首歌的旋律,抒情、悲壮,唱出了东北大地的富饶、美丽,也唱出了“九一八”事变后东北人民痛失家乡的痛苦、悲愤。

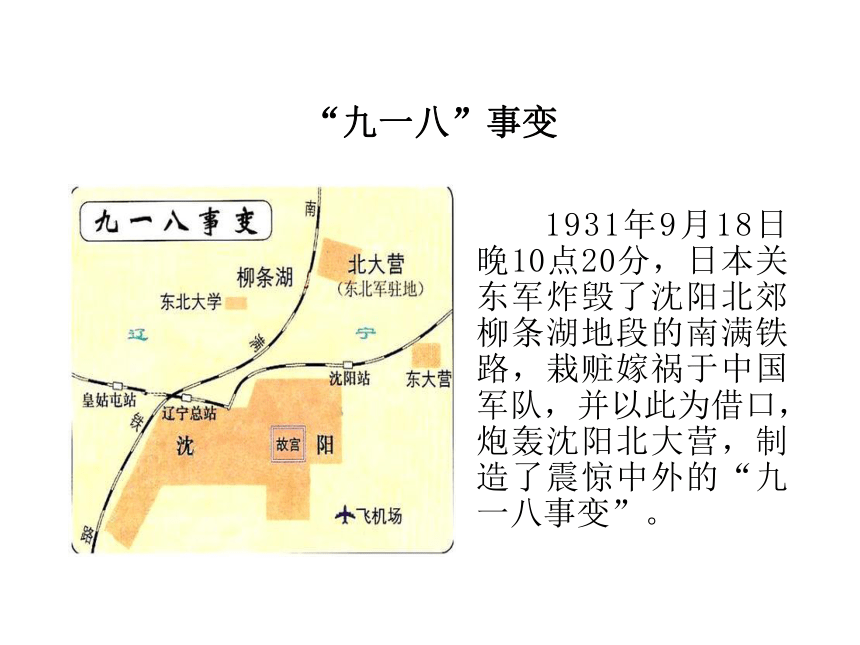

“九一八”事变

1931年9月18日晚10点20分,日本关东军炸毁了沈阳北郊柳条湖地段的南满铁路,栽赃嫁祸于中国军队,并以此为借口,炮轰沈阳北大营,制造了震惊中外的“九一八事变”。

写作背景

“九一八事变”爆发后,短短3个多月,日军就侵占了我国东北全境。从此,3000万东北同胞经受了长达14年的殖民统治。

1941年9月18日,“九一八事变”已经过去整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章《土地的誓言》,写出了千千万万东北流亡者的心声。

作者简介

【端木蕻良】(1912—1996年),原名曹京平,辽宁省昌图县人。先后毕业于南开和清华,学生时代即开始创作,是东北流亡作家群中的代表人物。

【代表作】

长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》;

短篇小说集《风陵渡》《憎恨》;

京剧《戚继光斩子》;

评剧《梁山伯与祝英台》;

长篇历史小说集《曹雪芹》等。

东北作家群

二十世纪三十年代中期,从东北流亡到关内及上海各地的一些青年作家,如萧红、萧军、端木蕻良、舒群、骆宾基等人,他们首开抗日文学的先声,第一次把作家的笔触与东北广袤的黑土、铁蹄下不屈的人民融合在一起,展现出独特的地方风格和浓郁的爱国主义情感。

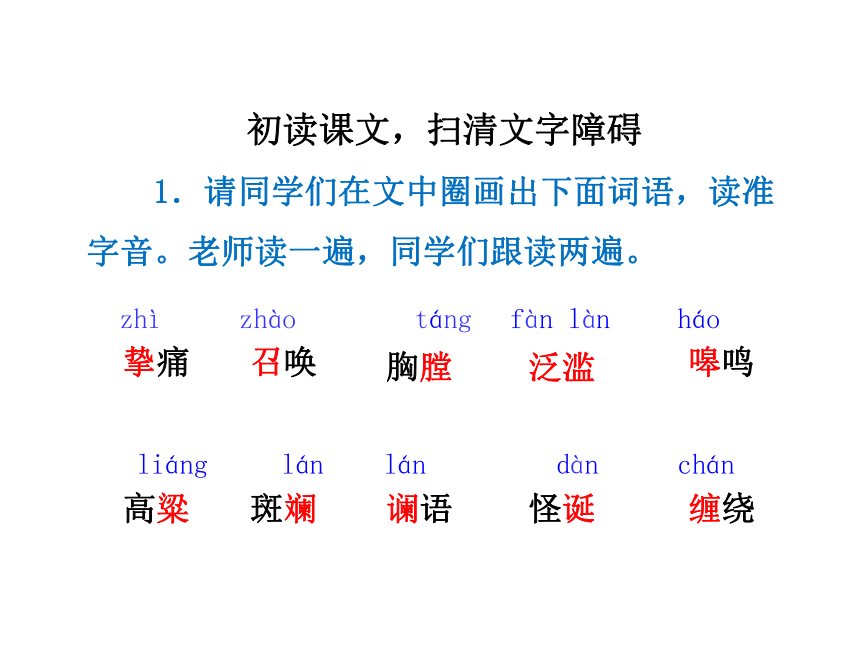

初读课文,扫清文字障碍

1.请同学们在文中圈画出下面词语,读准字音。老师读一遍,同学们跟读两遍。

zhì?

zhào

táng

fàn làn

挚痛

召唤

胸膛

泛滥

嗥鸣

háo

高粱

斑斓

谰语

怪诞

缠绕

liáng

lán

lán

dàn

chán

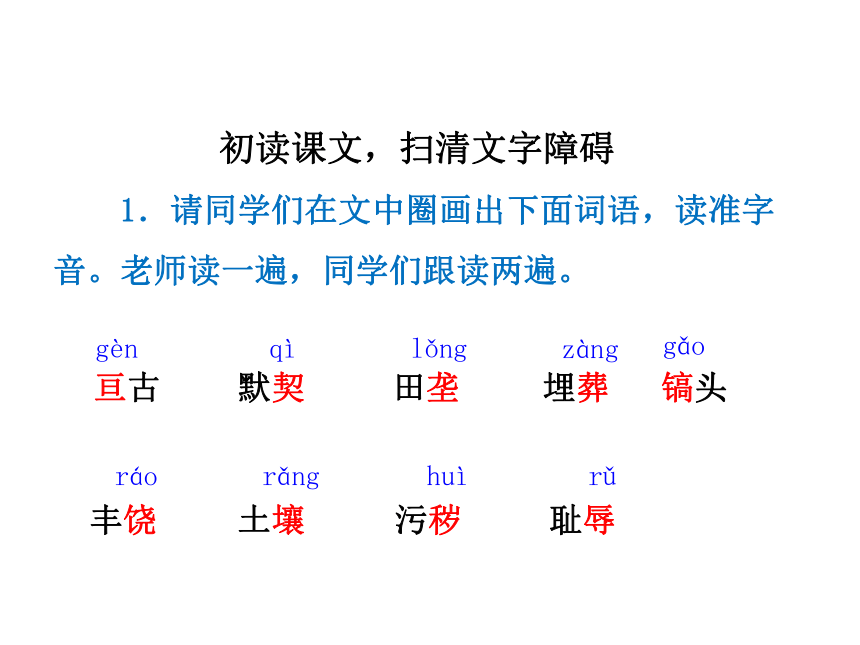

初读课文,扫清文字障碍

1.请同学们在文中圈画出下面词语,读准字音。老师读一遍,同学们跟读两遍。

gèn?

qì

lǒng

zàng

亘古

默契

田垄

埋葬

gǎo

rǎng

huì

ráo

rǔ

丰饶

土壤

镐头

污秽

耻辱

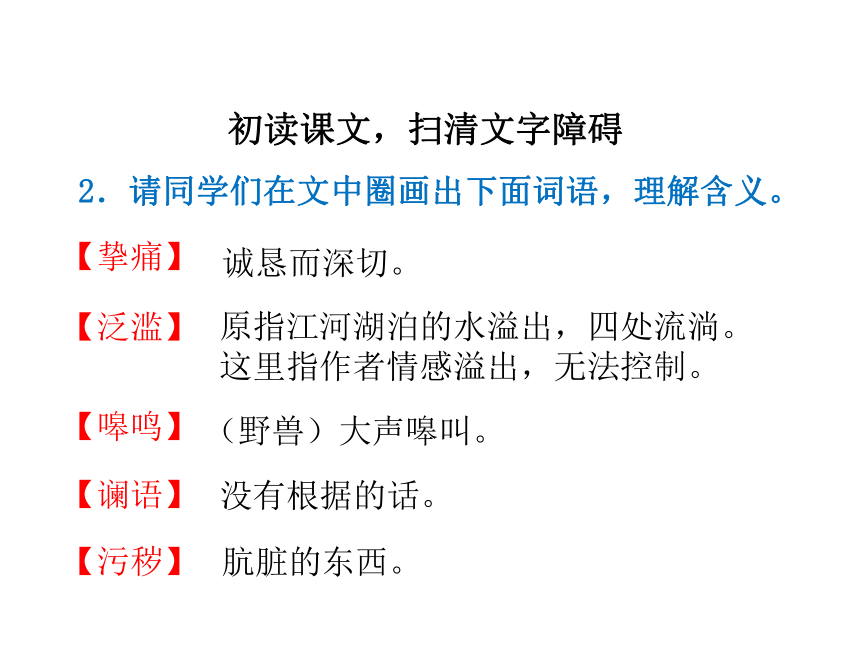

初读课文,扫清文字障碍

2.请同学们在文中圈画出下面词语,理解含义。

【挚痛】

诚恳而深切。

【嗥鸣】

(野兽)大声嗥叫。

【谰语】

【泛滥】

没有根据的话。

原指江河湖泊的水溢出,四处流淌。这里指作者情感溢出,无法控制。

肮脏的东西。

【污秽】

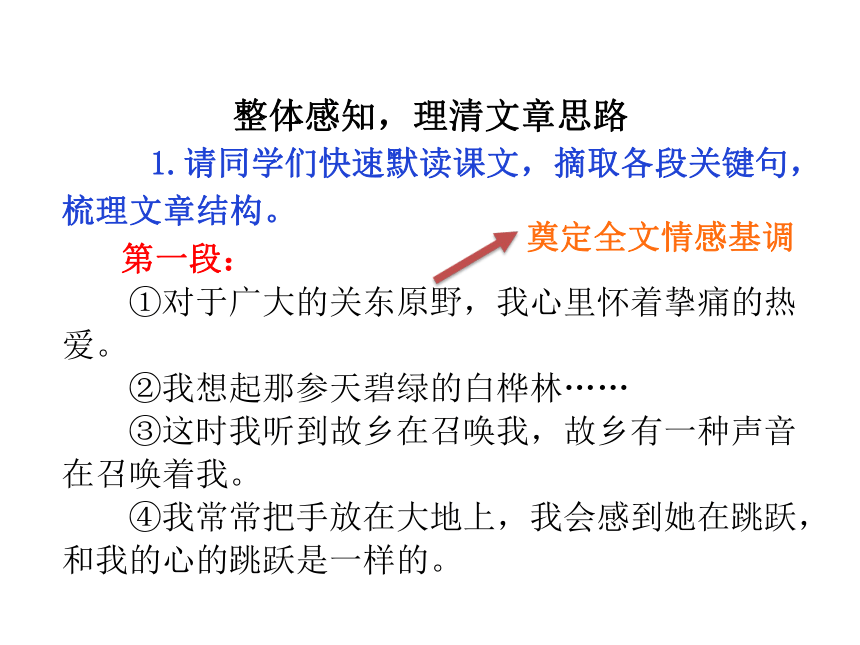

整体感知,理清文章思路

1.请同学们快速默读课文,摘取各段关键句,梳理文章结构。

第一段:

①对于广大的关东原野,我心里怀着挚痛的热爱。

②我想起那参天碧绿的白桦林……

③这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。

④我常常把手放在大地上,我会感到她在跳跃,和我的心的跳跃是一样的。

奠定全文情感基调

整体感知,理清文章思路

1.请同学们快速默读课文,摘取各段关键句,梳理文章结构。

第二段:

①土地是我的母亲……我不能离开她。

②在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里……在那稻棵上……在春天……秋天……

③我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!……我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前……

承上启下

整体感知,理清文章思路

本文的结构看似复杂,实则线索清晰,结构简单。首先,作者直接倾诉自己对故乡土地“挚痛的热爱”,奠定全文情感基调,紧接着将自己的“泛滥的热情”熔铸于回忆之中,由回想关东原野上的一切,发展到听故乡的呼唤,内心为此热血沸腾,再延伸到故乡的美好生活令其魂牵梦萦,发誓要为故乡战斗,最后爆发为强烈、急切、几近呐喊的誓愿!

整体感知,理清文章思路

课文情感一气贯注,并在反复中得到强化,如同激扬乐章,读来让人荡气回肠。

挚痛的热爱

(情感基调)

整体感知,理清文章思路

2.如何理解本文的标题——《土地的誓言》?

这一标题比较独特,其要点在于“誓言”,“誓言”就是表决心的话。结合文章内容来看,作者是在深情地回忆故乡东北后,壮怀激烈地发出誓言,要为故乡战斗,甚至牺牲。因此,本文的标题应理解为作者“对土地发出的誓言”,而不是“土地自身发生的誓言”。

整体感知,理清文章思路

3.朗读作者的誓言,用“这是一个 的誓言”的句式,说说你的阅读感受。

①我必定为她而战斗到底……你必须被解放!你必须站立!

②我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。

③为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

——坚定的誓言

——充满期待的誓言

——不惧牺牲,以死相抗的誓言

细读课文,深入理解情感

1.作者端木蕻良对自己的家乡发出了铮铮誓言,那么这究竟是怎样的一方土地呢?请同学们朗读文章第1段写景的句子,勾画出作者在这段话中列举了哪些东北特有的景色、物产?

东北特有的物产

标直漂亮的白桦树

奔流似的

马群

东北特有的物产

深夜嗥鸣的蒙古狗

红布似的

高粱

东北特有的物产

金黄的

豆粒

黑色的

土地

东北特有的物产

斑斓的

山雕

奔驰的

鹿群

东北特有的物产

带着松香气味的煤块

带着赤色的足金

东北特有的物产

悠远的车铃

溜直的大道

谰语的狐仙姑

怪诞的狂风

······

细读课文,深入理解情感

2. 作者为什么在文章开头列举了一大串的景色、物产?

①用排比的修辞,列举了一大串富有东北地域特征的景色、物产,如数家珍般像电影镜头一样闪现,展现东北大地的富饶美丽。

②借景抒情,表现了作者对故乡深切的留恋和挚痛的热爱,也加大了对读者的冲击力和感染力。

细读课文,深入理解情感

3. 这些意象的组合,有怎样的表达效果?

(1)不同的空间体验:如“悠远的车铃”是远处的,“高粱”“豆粒”则是近处的。

(2)不同的感官体验:“蒙古狗的嗥鸣”“皮鞭的脆响”“幽远的车铃”“马儿的串铃”“狐仙姑的谰语”和“怪诞的狂风”等各式各样的声音是听觉;“带着松香气味的煤块”是嗅觉;视觉上也有丰富的色彩变化,如红布似的高粱、金黄的豆粒、黑色的土地、红玉的脸庞、黑玉的眼睛等。

(3)有动有静:这些文字从“我想起那参天碧绿的白桦林”起,到“原野上怪诞的狂风”止,按分号可以划分为四句,一二句为动态的意象,作者截取了大量声音,展现了东北大地紧张忙碌的一面。第三句变为静态的意象,但一系列并列的意象大量铺排,很容易使人产生审美疲惫,所以作者巧妙地为这些意象选择了大量各具特色的色彩修饰词,既展现出东北大地多姿多彩的一面,又避免了单调乏味地罗列。如果写到第三句就结束了,则会缺乏散文的灵动美,因此,第四句又回到了动态的意象,使得整体上又有了一种回环往复之美,如余音绕梁。

细读课文,深入理解情感

3. 这些意象的组合,有怎样的表达效果?

(4)幻想与现实交织:诸如高粱、豆粒、煤块、黑土地等作者东北家乡特有的物产是现实存在的,而“狐仙姑深夜的谰语”则是作者的想象,使回忆中的故乡蒙上了一层本土化的、神秘的色彩。

小结

这是一方美丽丰饶的土地。

这是一方广袤和谐的土地。

这是一方神秘奇幻的土地。

这是一方充满生机的土地。

细读课文,深入理解情感

然而,“九一八事变”后,东北大地发生了巨变,家园尽毁,国土沦丧……

日本侵略军在沈阳小西门随意搜查行人,并强迫被搜查者弯腰90度。

日伪军屠杀东北抗日义勇军士兵。

东北人民四处逃难、流浪。

日军杀人如麻,当这些冤魂被挖掘出来时,早已成为累累白骨……

细读课文,深入理解情感

昔日美好的家园不再,作者忍不住发出呐喊:

句段一:这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。我总是被这种声音所缠绕,不管我走到哪里,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。我必须回去,我从来没有想过离开她。

细读课文,深入理解情感

昔日美好的家园不再,作者忍不住发出呐喊:

句段二:当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

细读课文,深入理解情感

说说这些句子表达了作者怎样的情感?

方法:①整体感知段落或句子; ②局部关注修饰词(动词、形容词、副词、拟声词)或修辞。

赏析句段一:

①运用拟人手法,写故乡在召唤自己,呼唤自己的名字,实际上是作者对故乡有着强烈的思念。

②“缠绕”一词写出作者对故乡的思念深入骨髓,无论白天黑夜,无论睡着醒来,他都在思念着故乡,回去的愿望便更加强烈了。

细读课文,深入理解情感

赏析句段二:

从表层看,这是写实,在任何一块大地的深层都涌动着沸腾的岩浆,也就是“红熟的浆液”。而实际上,作者暗中是在用拟人化的描写,让东北大地有了生命,有了情感,大地之心和作者之心血脉相连,不可分割,感觉压抑十年之久的愤怒就要爆发!

说说这些句子表达了作者怎样的情感?

方法:①整体感知段落或句子; ②局部关注修饰词(动词、形容词、副词、拟声词)或修辞。

小结

美丽富饶的关东原野在作者的回忆里慢慢浮现,但沦陷的现实却击碎了记忆中美好的一切。怀揣着极度的痛恨、郁愤和无穷的赞美、怀念,作者回归故土的热切与坚定显得更加的誓死与不屈,其捍卫的决心也显得更加的悲壮、深沉和动人。

作业

“当我……,当我……,当我……,我想起……,我看见……,我听见……”这样的句式使用排比,造成连贯的、逐渐增强的气势。作者铺陈了许多富于东北生活气息的形象,像电影特写镜头一样,叠现出故乡东北大地一幅幅动人的画面。仿造这个片段,写写你生活的家乡。

土地的誓言(第二课时)

细读课文,深入理解情感

上节课,我们重点品读了课文的第1段。下面,请同学们朗读文章第2段写景的句子,用“这是一方 的土地”的句式,说说自己的阅读感受。

细读课文,深入理解情感

①在春天,东风吹起的时候,土壤的香气便在田野里飘起。河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头……

这是一方美丽的土地——宁静清新、富有生机、欢乐和谐。

细读课文,深入理解情感

②秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着, 粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。禾稻的香气是强烈的,碾着新谷的场院辘辘地响着……

这是一方丰饶的土地——物产丰富。

细读课文,深入理解情感

思考:文章两个段落都描绘了家乡的美丽和丰饶,在内容上是否重复?

不重复。前者选取东北所特有的物产,有高粱、豆粒、土地、山雕、鹿群、煤块等,描绘时如一个个电影镜头,展现东北大地的丰饶美丽,写出我对故乡的思念,但这一思念是外在的,对东北物产的思念。

细读课文,深入理解情感

思考:文章两个段落都描绘了家乡的美丽和丰饶,在内容上是否重复?

后者借春、秋两季的景物描绘出故乡的美好生活,这些景物是伴我成长,留着我的美好记忆,在我的血脉里流淌的。这些景物描写不但展现了东北大地的丰饶美丽,更写出作者与故乡血脉相连的深情。

细读课文,深入理解情感

思考:第一段和第二段的景物描绘,具体有哪些不同?请从多角度进行比较分析。

第一段

第二段

声音

野性

生活化

色彩

油画式,色彩冲突

色彩明亮和谐

季节

无序

春到秋,顺序明显

情感

泛滥、热情、急切

喜悦、自豪、沉醉

细读课文,深入理解情感

闻一多先生在诗论中提出现代诗要讲究音乐美、绘画美和建筑美。《土地的誓言》虽以散文的形式呈现,却符合诗的“三美”特征。尤其是回忆故乡的这两段叙写极具画面感和场景感,这是绘画美。建筑美则主要表现在两个自然段的结构上。两个自然段结构相同,都是在倾诉衷肠后先写景再抒情,即“直接抒情——间接抒情——直接抒情”,有如对仗工整的长联,使情感在对故乡的反复回忆、抒写和赞颂中得到升华。

资料链接

“文章不是无情物”,“感人心者,莫先乎情”,文章离不开抒情,抒情是一种重要的表达方式。

抒情的方法一般分两种:直接抒情和间接抒情。

资料链接

直接抒情也叫直抒胸臆,胸臆是心意的意思。直抒胸臆,就是不借助于任何别的手段,直接地表白和倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。

它的特点是不要任何凭借物,也不讲究含蓄委婉,直截了当地宣泄,毫不遮掩地袒露。这种抒情方式, 往往以坦率和真挚感动人心。

资料链接

间接抒情与直接抒情相反,作者不直接宣泄或倾吐自己内心的思想感情,而是在叙述、描写、议论中渗透自己的感情。它的特点是含蓄婉转,耐人寻味。

资料链接

魏巍的叙事散文《我的老师》有这样一个片段:

每逢放假的时候,我们就更不愿离开她。我还记得,放假前我默默地站在她的身边,看她收拾这样那样东西的情景。蔡老师!我不知道你当时是不是察觉,一个孩子站在那里,对你是多么的依恋!至于暑假,对于一个喜欢他的老师的孩子来说,又是多么漫长!

资料链接

橙色的划线部分是叙述,但叙述里包含着“我们”对蔡老师的依恋之情,这就是间接抒情;

紫色的划线部分变换了人称,作者对蔡老师的称呼由前面的“她”变成了此处的“你”,似乎面对着蔡老师直接抒发内心的想法,这就是直接抒情。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

一、叙议含情

叙议含情,指的是寓“情”于叙事之中、议论之中。任何写作者的叙述和议论都不会是完全客观、没有情感介入的。一件事情,在不同的写作者笔下,必然有不同的情感倾向;一个问题,在不同的评论者眼里,也会有不同的褒贬态度。

资料链接

例:它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它抓痒,或是在你写作的时候,跳上桌来,在稿纸上踩印几朵小梅花。 ——老舍《猫》

赏析:在这一长句中,连续用了三个“你”字。“你”是人称代词,通常都是称呼对方用的。而这里的“你”并非是确指,而是泛指;是“你”中有“我”,意思是“不管是谁”,包含不仅“我”喜欢猫,任何人见了都会感到可爱,间接突出了作者爱猫的真实感情。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

二、借景抒情

借景抒情,也叫寓情于景,是指写作者带着强烈的主观情感去描写客观事物,借助景物描写来抒发感情。它的特点是作者看似只写景,没直接抒情,文字里看不到“喜”“忧”“怒”“怨”等词语,但景物里其实流露着作者的情感,因为“一切景语皆情语”。

资料链接

例:曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 ——朱自清《荷塘月色》

赏析:作者运用比喻、通感等手法对风姿秀丽的荷叶、荷花进行了细致地描摹,文字里流露着作者踏月赏荷的悠然和喜悦。借景抒情之美,就在于感情的表达含而不露,蕴藉悠远。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

三、咏物寓情

咏物寓情,是指通过描写客观事物来表达自己思想感情的一种表现手法。这种手法的关键在于“寓”。它看似只描写物象,不直接抒情,但写作者要表达的思想感情其实已经寄寓在对物象的具体描绘中了。

资料链接

例:雨不但可嗅,可亲,更可以听。听听那冷雨。听雨,只要不是石破天惊的台风暴雨,在听觉上总是一种美感。大陆上的秋天,无论是疏雨滴梧桐,或是骤雨打荷叶,听去总有一点凄凉,凄清,凄楚,于今在岛上回味,则在凄楚之外,再笼上一层凄迷了。 ——余光中《听听那冷雨》

赏析:作者将“冷雨”这个意象当作感情的激发物和寄托物,营造出凄楚冷寂的氛围,将自己身处台湾,不能回到大陆的乡情娓娓倾诉,浓浓的乡思,淡淡的乡愁,尽在“冷雨”中。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

四、托物言志

托物言志,也叫咏物言志,是指通过对某一客观事物的描写和叙述,来表现自己的志向和意愿。其特点是所托的这个物往往比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

资料链接

例:白杨不是平凡的树。它在西北极普遍,不被人重视,就跟北方农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质,坚强,以及力求上进的精神。

——茅盾《白杨礼赞》

赏析:作者用别具一格的审美眼光,从白杨树的朴实风格、内在的美质,联想到“北方的农民”,白杨树的象征含义在作者反复吟咏不平凡的白杨树“跟北方农民相似”的赞语中,感情浓烈地揭示了出来。

细读课文,深入品味语言

请同学们研读全文,然后用“我认为 处写得好,因为……”这样的句式,表达自己对文本的感悟。

赏析语言的方法:

①从词语运用的角度——动词、形容词、副词、拟声词等;

②从修辞的角度——比喻、拟人、排比等;

③从描写的角度——动静、虚实、调动多种感官等;

④从人称的角度。

细读课文,深入品味语言

示例1:我认为“我常常感到它在泛滥着一种热情” 这一处写得好,因为:

“泛滥”本义是“江河湖泊的水溢出,四处流淌”,引申为“思想、事物到处扩散”。作者的心情正如决堤之水不可遏制地向四下泛滥奔流,这种激愤狂放的心情用“泛滥”来形容相较于“澎湃”“涌动”等词语更多了几分野性和难以驾驭的力量。

细读课文,深入品味语言

示例2:我认为“在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的手印。我吃过我自己种的白菜。故乡的土壤是香的。”一处写得好,因为:

①词语运用方面,用“埋葬”搭配“欢笑”,作者的欢乐只属于失去的故园,以乐写悲,更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

②修辞方面,运用排比的手法,造成连贯的、层层增强的气势。

细读课文,深入品味语言

示例3:我认为“在春天……河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头”一处写得好,因为:

①动词传神:“柳条像一阵烟雨似的窜出来” ,“窜”字生动形象地表现出柳条生长的速度之快,力量之强。

②运用视觉、听觉等多种感官,描绘出春天景物生机勃发,人们生活得美好、宁静、和谐、幸福的感人画面。

细读课文,深入品味语言

示例4:我认为“秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着,粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。禾稻的香气是强烈的,碾着新谷的场院辘辘地响着”一处写得好,因为:

①修辞方面:“银线似的蛛丝在牛角上挂着”一句运用比喻的手法写出乡村生活的宁静和谐。

②麻雀到处飞、稻禾强烈的香气、场院碾谷的声音等描写,运用多种感官描绘出一幅丰饶、美丽的乡村生活画卷,更衬托出作者对故乡深切的思念和对敌人的憎恨。

细读课文,深入品味语言

示例5:我认为“我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”这两句写得好,因为:

作者将倾诉的对象拟人化,文中多次用“她”称呼土地,有将土地比作“母亲”的意思,直接对着故乡的土地倾诉自己的热爱、怀想和眷恋之情。此外,作者运用呼告的手法,用“你”来称呼土地,抛开读者直接与土地进行对话交流,更表现出了作者想要解放家乡的情感热切而急迫。人称的变化实际上是情感变化的结果,更加直接而迫切。

资料链接

陈望道先生在其学术著作《修辞学发凡》中将呼告定义为 :“话中撇了对话的听者或读者,突然直呼话中的人或物来说话的,名叫呼告辞。”即作者对着不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。运用呼告手法,能增加抒情效果,加强感染力,还能引发读者思考。

示例:

①风!你咆哮吧!咆哮吧!(《雷电颂》)

②硕鼠,硕鼠,无食我黍!(《诗经·卫风·硕鼠》)

课堂小结

这是一篇抒情散文,作者通过描写东北大地丰饶的物产,美丽的景色,回忆自己在那土地上发生的美好往事,发出了铮铮誓言,表达了作者对故乡的热爱、怀念、眷恋之情,同时也表达了作者饱满深沉的爱国热情。在这片洒满热血的土地上,我们也应发出自己的誓言!

拓展延伸

对故乡土地的热爱是人们最朴素、最真挚的情感之一。自古以来,就有无数的人为她抛头颅、洒热血:

楚国要沦亡了,屈原宁可投身——汨罗江;

异族侵略中原,岳飞高喊——“还我河山”;

不少漂泊海外的炎黄子孙,他们“洋装虽然穿在身”,可“我心依然是——中国心”。

最后,让我们一同欣赏著名爱国诗歌——《我爱这土地》,以此来巩固我们这节课前面所学习的内容。

拓展延伸

《我爱这土地》与《土地的誓言》属于同一时代、同类主题的文学作品。二者情感相通,都表现出了作者对祖国山河破碎、土地被侵略者蹂躏所感受到的痛苦心情,以及为守护祖国河山,愿以死相抗,永不屈服的心志,同时也表现了作者对祖国山河、土地、人民的无限热爱。让我们饱含深情一起朗读艾青的《我爱这土地》。

拓展延伸

我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

拓展延伸

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

———然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

拓展延伸

《我爱这土地》篇幅短小,构思精巧。诗人把自己化作一只鸟,永远不知疲倦地围绕着祖国大地飞翔,永远不停歇地为祖国大地而歌唱,既唱出大地的苦难与悲愤,也唱出大地的欢乐与希望。即使死了,也要将整个身躯融进祖国的土地中,以表示自己对土地的深沉之爱。作者的感情是悲愤的、沉郁的,最后一句为画龙点睛之笔,彻底拨动读者的心弦。

作业

完成课后练习

歌曲欣赏

1937年初的一天,在西安杨虎城将军的讲武堂里,周恩来挥动着有力的双臂,指挥一群来自东北军的军人唱歌。当唱到高潮时,在场的军人,有的热泪盈眶,有的仰天悲嚎。一首歌曲,为何唱哭了这些铮铮铁骨的军人?又究竟触动了他们内心深处怎样的情感?下面,让我们一起来聆听、感受!

歌曲欣赏

这支歌曲,是上个世纪三四十年代风靡中华大地,被誉为“流亡三部曲”之一的抗战歌曲《松花江上》。这首歌的旋律,抒情、悲壮,唱出了东北大地的富饶、美丽,也唱出了“九一八”事变后东北人民痛失家乡的痛苦、悲愤。

“九一八”事变

1931年9月18日晚10点20分,日本关东军炸毁了沈阳北郊柳条湖地段的南满铁路,栽赃嫁祸于中国军队,并以此为借口,炮轰沈阳北大营,制造了震惊中外的“九一八事变”。

写作背景

“九一八事变”爆发后,短短3个多月,日军就侵占了我国东北全境。从此,3000万东北同胞经受了长达14年的殖民统治。

1941年9月18日,“九一八事变”已经过去整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章《土地的誓言》,写出了千千万万东北流亡者的心声。

作者简介

【端木蕻良】(1912—1996年),原名曹京平,辽宁省昌图县人。先后毕业于南开和清华,学生时代即开始创作,是东北流亡作家群中的代表人物。

【代表作】

长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》;

短篇小说集《风陵渡》《憎恨》;

京剧《戚继光斩子》;

评剧《梁山伯与祝英台》;

长篇历史小说集《曹雪芹》等。

东北作家群

二十世纪三十年代中期,从东北流亡到关内及上海各地的一些青年作家,如萧红、萧军、端木蕻良、舒群、骆宾基等人,他们首开抗日文学的先声,第一次把作家的笔触与东北广袤的黑土、铁蹄下不屈的人民融合在一起,展现出独特的地方风格和浓郁的爱国主义情感。

初读课文,扫清文字障碍

1.请同学们在文中圈画出下面词语,读准字音。老师读一遍,同学们跟读两遍。

zhì?

zhào

táng

fàn làn

挚痛

召唤

胸膛

泛滥

嗥鸣

háo

高粱

斑斓

谰语

怪诞

缠绕

liáng

lán

lán

dàn

chán

初读课文,扫清文字障碍

1.请同学们在文中圈画出下面词语,读准字音。老师读一遍,同学们跟读两遍。

gèn?

qì

lǒng

zàng

亘古

默契

田垄

埋葬

gǎo

rǎng

huì

ráo

rǔ

丰饶

土壤

镐头

污秽

耻辱

初读课文,扫清文字障碍

2.请同学们在文中圈画出下面词语,理解含义。

【挚痛】

诚恳而深切。

【嗥鸣】

(野兽)大声嗥叫。

【谰语】

【泛滥】

没有根据的话。

原指江河湖泊的水溢出,四处流淌。这里指作者情感溢出,无法控制。

肮脏的东西。

【污秽】

整体感知,理清文章思路

1.请同学们快速默读课文,摘取各段关键句,梳理文章结构。

第一段:

①对于广大的关东原野,我心里怀着挚痛的热爱。

②我想起那参天碧绿的白桦林……

③这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。

④我常常把手放在大地上,我会感到她在跳跃,和我的心的跳跃是一样的。

奠定全文情感基调

整体感知,理清文章思路

1.请同学们快速默读课文,摘取各段关键句,梳理文章结构。

第二段:

①土地是我的母亲……我不能离开她。

②在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里……在那稻棵上……在春天……秋天……

③我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!……我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前……

承上启下

整体感知,理清文章思路

本文的结构看似复杂,实则线索清晰,结构简单。首先,作者直接倾诉自己对故乡土地“挚痛的热爱”,奠定全文情感基调,紧接着将自己的“泛滥的热情”熔铸于回忆之中,由回想关东原野上的一切,发展到听故乡的呼唤,内心为此热血沸腾,再延伸到故乡的美好生活令其魂牵梦萦,发誓要为故乡战斗,最后爆发为强烈、急切、几近呐喊的誓愿!

整体感知,理清文章思路

课文情感一气贯注,并在反复中得到强化,如同激扬乐章,读来让人荡气回肠。

挚痛的热爱

(情感基调)

整体感知,理清文章思路

2.如何理解本文的标题——《土地的誓言》?

这一标题比较独特,其要点在于“誓言”,“誓言”就是表决心的话。结合文章内容来看,作者是在深情地回忆故乡东北后,壮怀激烈地发出誓言,要为故乡战斗,甚至牺牲。因此,本文的标题应理解为作者“对土地发出的誓言”,而不是“土地自身发生的誓言”。

整体感知,理清文章思路

3.朗读作者的誓言,用“这是一个 的誓言”的句式,说说你的阅读感受。

①我必定为她而战斗到底……你必须被解放!你必须站立!

②我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。

③为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前。而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

——坚定的誓言

——充满期待的誓言

——不惧牺牲,以死相抗的誓言

细读课文,深入理解情感

1.作者端木蕻良对自己的家乡发出了铮铮誓言,那么这究竟是怎样的一方土地呢?请同学们朗读文章第1段写景的句子,勾画出作者在这段话中列举了哪些东北特有的景色、物产?

东北特有的物产

标直漂亮的白桦树

奔流似的

马群

东北特有的物产

深夜嗥鸣的蒙古狗

红布似的

高粱

东北特有的物产

金黄的

豆粒

黑色的

土地

东北特有的物产

斑斓的

山雕

奔驰的

鹿群

东北特有的物产

带着松香气味的煤块

带着赤色的足金

东北特有的物产

悠远的车铃

溜直的大道

谰语的狐仙姑

怪诞的狂风

······

细读课文,深入理解情感

2. 作者为什么在文章开头列举了一大串的景色、物产?

①用排比的修辞,列举了一大串富有东北地域特征的景色、物产,如数家珍般像电影镜头一样闪现,展现东北大地的富饶美丽。

②借景抒情,表现了作者对故乡深切的留恋和挚痛的热爱,也加大了对读者的冲击力和感染力。

细读课文,深入理解情感

3. 这些意象的组合,有怎样的表达效果?

(1)不同的空间体验:如“悠远的车铃”是远处的,“高粱”“豆粒”则是近处的。

(2)不同的感官体验:“蒙古狗的嗥鸣”“皮鞭的脆响”“幽远的车铃”“马儿的串铃”“狐仙姑的谰语”和“怪诞的狂风”等各式各样的声音是听觉;“带着松香气味的煤块”是嗅觉;视觉上也有丰富的色彩变化,如红布似的高粱、金黄的豆粒、黑色的土地、红玉的脸庞、黑玉的眼睛等。

(3)有动有静:这些文字从“我想起那参天碧绿的白桦林”起,到“原野上怪诞的狂风”止,按分号可以划分为四句,一二句为动态的意象,作者截取了大量声音,展现了东北大地紧张忙碌的一面。第三句变为静态的意象,但一系列并列的意象大量铺排,很容易使人产生审美疲惫,所以作者巧妙地为这些意象选择了大量各具特色的色彩修饰词,既展现出东北大地多姿多彩的一面,又避免了单调乏味地罗列。如果写到第三句就结束了,则会缺乏散文的灵动美,因此,第四句又回到了动态的意象,使得整体上又有了一种回环往复之美,如余音绕梁。

细读课文,深入理解情感

3. 这些意象的组合,有怎样的表达效果?

(4)幻想与现实交织:诸如高粱、豆粒、煤块、黑土地等作者东北家乡特有的物产是现实存在的,而“狐仙姑深夜的谰语”则是作者的想象,使回忆中的故乡蒙上了一层本土化的、神秘的色彩。

小结

这是一方美丽丰饶的土地。

这是一方广袤和谐的土地。

这是一方神秘奇幻的土地。

这是一方充满生机的土地。

细读课文,深入理解情感

然而,“九一八事变”后,东北大地发生了巨变,家园尽毁,国土沦丧……

日本侵略军在沈阳小西门随意搜查行人,并强迫被搜查者弯腰90度。

日伪军屠杀东北抗日义勇军士兵。

东北人民四处逃难、流浪。

日军杀人如麻,当这些冤魂被挖掘出来时,早已成为累累白骨……

细读课文,深入理解情感

昔日美好的家园不再,作者忍不住发出呐喊:

句段一:这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。我总是被这种声音所缠绕,不管我走到哪里,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。我必须回去,我从来没有想过离开她。

细读课文,深入理解情感

昔日美好的家园不再,作者忍不住发出呐喊:

句段二:当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

细读课文,深入理解情感

说说这些句子表达了作者怎样的情感?

方法:①整体感知段落或句子; ②局部关注修饰词(动词、形容词、副词、拟声词)或修辞。

赏析句段一:

①运用拟人手法,写故乡在召唤自己,呼唤自己的名字,实际上是作者对故乡有着强烈的思念。

②“缠绕”一词写出作者对故乡的思念深入骨髓,无论白天黑夜,无论睡着醒来,他都在思念着故乡,回去的愿望便更加强烈了。

细读课文,深入理解情感

赏析句段二:

从表层看,这是写实,在任何一块大地的深层都涌动着沸腾的岩浆,也就是“红熟的浆液”。而实际上,作者暗中是在用拟人化的描写,让东北大地有了生命,有了情感,大地之心和作者之心血脉相连,不可分割,感觉压抑十年之久的愤怒就要爆发!

说说这些句子表达了作者怎样的情感?

方法:①整体感知段落或句子; ②局部关注修饰词(动词、形容词、副词、拟声词)或修辞。

小结

美丽富饶的关东原野在作者的回忆里慢慢浮现,但沦陷的现实却击碎了记忆中美好的一切。怀揣着极度的痛恨、郁愤和无穷的赞美、怀念,作者回归故土的热切与坚定显得更加的誓死与不屈,其捍卫的决心也显得更加的悲壮、深沉和动人。

作业

“当我……,当我……,当我……,我想起……,我看见……,我听见……”这样的句式使用排比,造成连贯的、逐渐增强的气势。作者铺陈了许多富于东北生活气息的形象,像电影特写镜头一样,叠现出故乡东北大地一幅幅动人的画面。仿造这个片段,写写你生活的家乡。

土地的誓言(第二课时)

细读课文,深入理解情感

上节课,我们重点品读了课文的第1段。下面,请同学们朗读文章第2段写景的句子,用“这是一方 的土地”的句式,说说自己的阅读感受。

细读课文,深入理解情感

①在春天,东风吹起的时候,土壤的香气便在田野里飘起。河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头……

这是一方美丽的土地——宁静清新、富有生机、欢乐和谐。

细读课文,深入理解情感

②秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着, 粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。禾稻的香气是强烈的,碾着新谷的场院辘辘地响着……

这是一方丰饶的土地——物产丰富。

细读课文,深入理解情感

思考:文章两个段落都描绘了家乡的美丽和丰饶,在内容上是否重复?

不重复。前者选取东北所特有的物产,有高粱、豆粒、土地、山雕、鹿群、煤块等,描绘时如一个个电影镜头,展现东北大地的丰饶美丽,写出我对故乡的思念,但这一思念是外在的,对东北物产的思念。

细读课文,深入理解情感

思考:文章两个段落都描绘了家乡的美丽和丰饶,在内容上是否重复?

后者借春、秋两季的景物描绘出故乡的美好生活,这些景物是伴我成长,留着我的美好记忆,在我的血脉里流淌的。这些景物描写不但展现了东北大地的丰饶美丽,更写出作者与故乡血脉相连的深情。

细读课文,深入理解情感

思考:第一段和第二段的景物描绘,具体有哪些不同?请从多角度进行比较分析。

第一段

第二段

声音

野性

生活化

色彩

油画式,色彩冲突

色彩明亮和谐

季节

无序

春到秋,顺序明显

情感

泛滥、热情、急切

喜悦、自豪、沉醉

细读课文,深入理解情感

闻一多先生在诗论中提出现代诗要讲究音乐美、绘画美和建筑美。《土地的誓言》虽以散文的形式呈现,却符合诗的“三美”特征。尤其是回忆故乡的这两段叙写极具画面感和场景感,这是绘画美。建筑美则主要表现在两个自然段的结构上。两个自然段结构相同,都是在倾诉衷肠后先写景再抒情,即“直接抒情——间接抒情——直接抒情”,有如对仗工整的长联,使情感在对故乡的反复回忆、抒写和赞颂中得到升华。

资料链接

“文章不是无情物”,“感人心者,莫先乎情”,文章离不开抒情,抒情是一种重要的表达方式。

抒情的方法一般分两种:直接抒情和间接抒情。

资料链接

直接抒情也叫直抒胸臆,胸臆是心意的意思。直抒胸臆,就是不借助于任何别的手段,直接地表白和倾吐自己的思想感情,以感染读者,引起共鸣。

它的特点是不要任何凭借物,也不讲究含蓄委婉,直截了当地宣泄,毫不遮掩地袒露。这种抒情方式, 往往以坦率和真挚感动人心。

资料链接

间接抒情与直接抒情相反,作者不直接宣泄或倾吐自己内心的思想感情,而是在叙述、描写、议论中渗透自己的感情。它的特点是含蓄婉转,耐人寻味。

资料链接

魏巍的叙事散文《我的老师》有这样一个片段:

每逢放假的时候,我们就更不愿离开她。我还记得,放假前我默默地站在她的身边,看她收拾这样那样东西的情景。蔡老师!我不知道你当时是不是察觉,一个孩子站在那里,对你是多么的依恋!至于暑假,对于一个喜欢他的老师的孩子来说,又是多么漫长!

资料链接

橙色的划线部分是叙述,但叙述里包含着“我们”对蔡老师的依恋之情,这就是间接抒情;

紫色的划线部分变换了人称,作者对蔡老师的称呼由前面的“她”变成了此处的“你”,似乎面对着蔡老师直接抒发内心的想法,这就是直接抒情。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

一、叙议含情

叙议含情,指的是寓“情”于叙事之中、议论之中。任何写作者的叙述和议论都不会是完全客观、没有情感介入的。一件事情,在不同的写作者笔下,必然有不同的情感倾向;一个问题,在不同的评论者眼里,也会有不同的褒贬态度。

资料链接

例:它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它抓痒,或是在你写作的时候,跳上桌来,在稿纸上踩印几朵小梅花。 ——老舍《猫》

赏析:在这一长句中,连续用了三个“你”字。“你”是人称代词,通常都是称呼对方用的。而这里的“你”并非是确指,而是泛指;是“你”中有“我”,意思是“不管是谁”,包含不仅“我”喜欢猫,任何人见了都会感到可爱,间接突出了作者爱猫的真实感情。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

二、借景抒情

借景抒情,也叫寓情于景,是指写作者带着强烈的主观情感去描写客观事物,借助景物描写来抒发感情。它的特点是作者看似只写景,没直接抒情,文字里看不到“喜”“忧”“怒”“怨”等词语,但景物里其实流露着作者的情感,因为“一切景语皆情语”。

资料链接

例:曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 ——朱自清《荷塘月色》

赏析:作者运用比喻、通感等手法对风姿秀丽的荷叶、荷花进行了细致地描摹,文字里流露着作者踏月赏荷的悠然和喜悦。借景抒情之美,就在于感情的表达含而不露,蕴藉悠远。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

三、咏物寓情

咏物寓情,是指通过描写客观事物来表达自己思想感情的一种表现手法。这种手法的关键在于“寓”。它看似只描写物象,不直接抒情,但写作者要表达的思想感情其实已经寄寓在对物象的具体描绘中了。

资料链接

例:雨不但可嗅,可亲,更可以听。听听那冷雨。听雨,只要不是石破天惊的台风暴雨,在听觉上总是一种美感。大陆上的秋天,无论是疏雨滴梧桐,或是骤雨打荷叶,听去总有一点凄凉,凄清,凄楚,于今在岛上回味,则在凄楚之外,再笼上一层凄迷了。 ——余光中《听听那冷雨》

赏析:作者将“冷雨”这个意象当作感情的激发物和寄托物,营造出凄楚冷寂的氛围,将自己身处台湾,不能回到大陆的乡情娓娓倾诉,浓浓的乡思,淡淡的乡愁,尽在“冷雨”中。

资料链接

间接抒情的具体形式主要有以下几种:

四、托物言志

托物言志,也叫咏物言志,是指通过对某一客观事物的描写和叙述,来表现自己的志向和意愿。其特点是所托的这个物往往比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

资料链接

例:白杨不是平凡的树。它在西北极普遍,不被人重视,就跟北方农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质,坚强,以及力求上进的精神。

——茅盾《白杨礼赞》

赏析:作者用别具一格的审美眼光,从白杨树的朴实风格、内在的美质,联想到“北方的农民”,白杨树的象征含义在作者反复吟咏不平凡的白杨树“跟北方农民相似”的赞语中,感情浓烈地揭示了出来。

细读课文,深入品味语言

请同学们研读全文,然后用“我认为 处写得好,因为……”这样的句式,表达自己对文本的感悟。

赏析语言的方法:

①从词语运用的角度——动词、形容词、副词、拟声词等;

②从修辞的角度——比喻、拟人、排比等;

③从描写的角度——动静、虚实、调动多种感官等;

④从人称的角度。

细读课文,深入品味语言

示例1:我认为“我常常感到它在泛滥着一种热情” 这一处写得好,因为:

“泛滥”本义是“江河湖泊的水溢出,四处流淌”,引申为“思想、事物到处扩散”。作者的心情正如决堤之水不可遏制地向四下泛滥奔流,这种激愤狂放的心情用“泛滥”来形容相较于“澎湃”“涌动”等词语更多了几分野性和难以驾驭的力量。

细读课文,深入品味语言

示例2:我认为“在故乡的土地上,我印下无数的脚印。在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的手印。我吃过我自己种的白菜。故乡的土壤是香的。”一处写得好,因为:

①词语运用方面,用“埋葬”搭配“欢笑”,作者的欢乐只属于失去的故园,以乐写悲,更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

②修辞方面,运用排比的手法,造成连贯的、层层增强的气势。

细读课文,深入品味语言

示例3:我认为“在春天……河流浅浅地流过,柳条像一阵烟雨似的窜出来,空气里都有一种欢喜的声音。原野到处有一种鸣叫,天空清亮透明,劳动的声音从这头响到那头”一处写得好,因为:

①动词传神:“柳条像一阵烟雨似的窜出来” ,“窜”字生动形象地表现出柳条生长的速度之快,力量之强。

②运用视觉、听觉等多种感官,描绘出春天景物生机勃发,人们生活得美好、宁静、和谐、幸福的感人画面。

细读课文,深入品味语言

示例4:我认为“秋天,银线似的蛛丝在牛角上挂着,粮车拉粮回来,麻雀吃厌了,这里那里到处飞。禾稻的香气是强烈的,碾着新谷的场院辘辘地响着”一处写得好,因为:

①修辞方面:“银线似的蛛丝在牛角上挂着”一句运用比喻的手法写出乡村生活的宁静和谐。

②麻雀到处飞、稻禾强烈的香气、场院碾谷的声音等描写,运用多种感官描绘出一幅丰饶、美丽的乡村生活画卷,更衬托出作者对故乡深切的思念和对敌人的憎恨。

细读课文,深入品味语言

示例5:我认为“我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”这两句写得好,因为:

作者将倾诉的对象拟人化,文中多次用“她”称呼土地,有将土地比作“母亲”的意思,直接对着故乡的土地倾诉自己的热爱、怀想和眷恋之情。此外,作者运用呼告的手法,用“你”来称呼土地,抛开读者直接与土地进行对话交流,更表现出了作者想要解放家乡的情感热切而急迫。人称的变化实际上是情感变化的结果,更加直接而迫切。

资料链接

陈望道先生在其学术著作《修辞学发凡》中将呼告定义为 :“话中撇了对话的听者或读者,突然直呼话中的人或物来说话的,名叫呼告辞。”即作者对着不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。运用呼告手法,能增加抒情效果,加强感染力,还能引发读者思考。

示例:

①风!你咆哮吧!咆哮吧!(《雷电颂》)

②硕鼠,硕鼠,无食我黍!(《诗经·卫风·硕鼠》)

课堂小结

这是一篇抒情散文,作者通过描写东北大地丰饶的物产,美丽的景色,回忆自己在那土地上发生的美好往事,发出了铮铮誓言,表达了作者对故乡的热爱、怀念、眷恋之情,同时也表达了作者饱满深沉的爱国热情。在这片洒满热血的土地上,我们也应发出自己的誓言!

拓展延伸

对故乡土地的热爱是人们最朴素、最真挚的情感之一。自古以来,就有无数的人为她抛头颅、洒热血:

楚国要沦亡了,屈原宁可投身——汨罗江;

异族侵略中原,岳飞高喊——“还我河山”;

不少漂泊海外的炎黄子孙,他们“洋装虽然穿在身”,可“我心依然是——中国心”。

最后,让我们一同欣赏著名爱国诗歌——《我爱这土地》,以此来巩固我们这节课前面所学习的内容。

拓展延伸

《我爱这土地》与《土地的誓言》属于同一时代、同类主题的文学作品。二者情感相通,都表现出了作者对祖国山河破碎、土地被侵略者蹂躏所感受到的痛苦心情,以及为守护祖国河山,愿以死相抗,永不屈服的心志,同时也表现了作者对祖国山河、土地、人民的无限热爱。让我们饱含深情一起朗读艾青的《我爱这土地》。

拓展延伸

我爱这土地

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

拓展延伸

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

———然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

拓展延伸

《我爱这土地》篇幅短小,构思精巧。诗人把自己化作一只鸟,永远不知疲倦地围绕着祖国大地飞翔,永远不停歇地为祖国大地而歌唱,既唱出大地的苦难与悲愤,也唱出大地的欢乐与希望。即使死了,也要将整个身躯融进祖国的土地中,以表示自己对土地的深沉之爱。作者的感情是悲愤的、沉郁的,最后一句为画龙点睛之笔,彻底拨动读者的心弦。

作业

完成课后练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读