广西南宁第三高级中学校2020-2021学年高二下学期3月第一次月考历史(文)试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广西南宁第三高级中学校2020-2021学年高二下学期3月第一次月考历史(文)试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 60.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

南宁三中2020~2021学年度下学期高二月考(一)

文科历史试题

一、单选题(共48分,每题2分,24题)

1.据考古发现,商代至西周早期的饕餮纹具有神秘威严的狰狞美,而西周中晚期以后,写实性较强的凤鸟纹和简练的环带纹逐渐增多。这一变化反映

A.青铜器制作水平的提高 B.青铜器实用功能增强

C.周人审美标准发生改变 D.周代人文精神的发展

2.近日河南洛阳发现2600多年前戎人王级大墓。墓葬具有西北地区戎人的典型特征,同时受到中原礼乐文化的强烈影响。据此判断,该墓葬可用于研究

A.殷商青铜制作工艺 B.春秋时期民族交融

C.西周礼乐文化嬗变 D.秦汉时期文化交流

3.老子重视天人关系,认为“道”是凌驾于天人之上的天地万物的本原,并提出“天法道,道法自然”的思想;而孔子主张对鬼神敬而远之,把讨论和解决人世间的实际问题放在中心位置。两人各自的天人观

A.映射了不同的时代背景 B.折射出不同的治国理念

C.背离了中国的传统文化 D.反映了不同思想的优劣

4.秦统一后,对郡的划分十分重视地理区域的作用,往往一郡自成一个独立的地理单元,每郡都以肥沃盆地或平原为核心推广于四周之高原或山地。这一做法

A.有利于发挥郡的政治辐射作用 B.体现了“农工商皆本”的思想观念

C.有利于对城市人口的行政管理 D.体现了按“犬牙交错”划分的特点

5.一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.具有原始民主色彩 B.神权与王权紧密结合

C.皇权受到相权制约 D.皇权至上,皇帝独尊

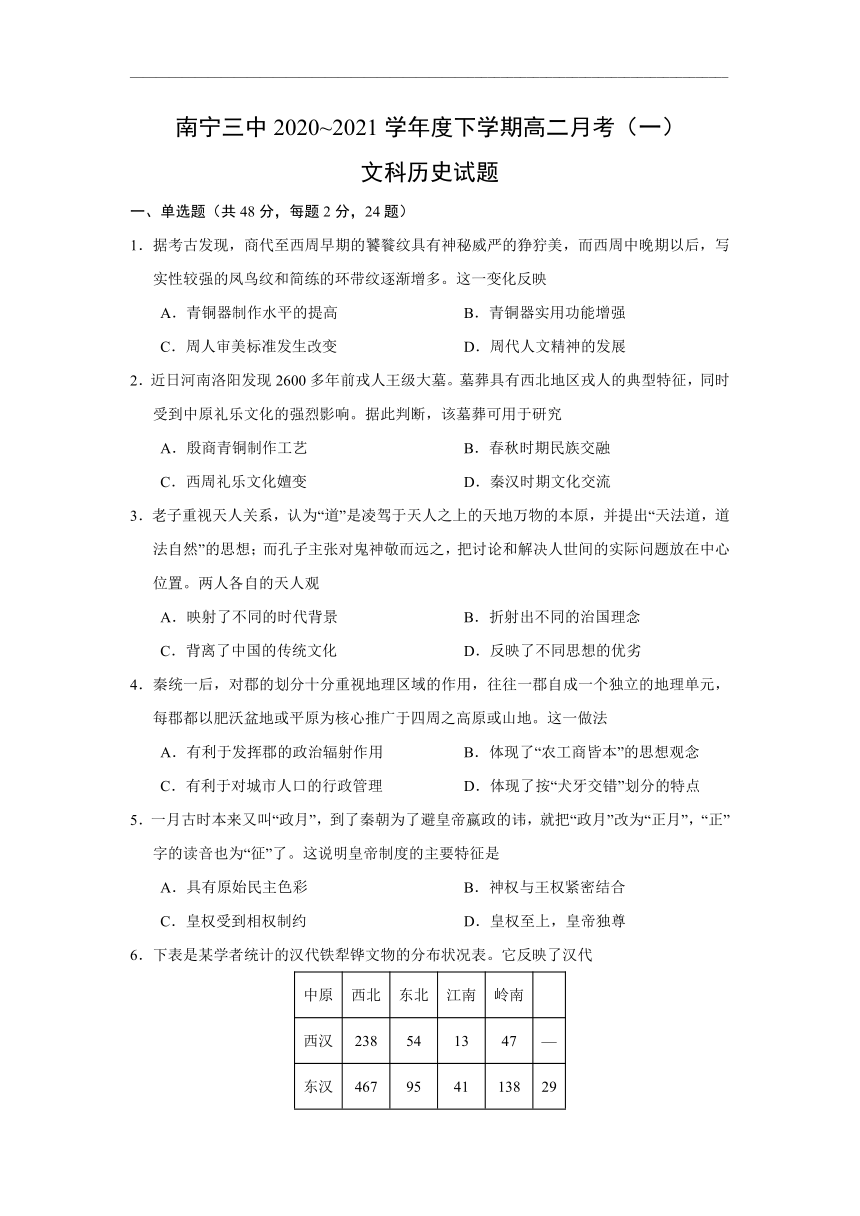

6.下表是某学者统计的汉代铁犁铧文物的分布状况表。它反映了汉代

中原 西北 东北 江南 岭南

西汉 238 54 13 47 —

东汉 467 95 41 138 29

A.经济重心开始向南移动 B.精耕细作已普及全国

C.先进生产方式不断拓展 D.手工业发展十分迅速

7.宋李处权《土贵要予赋水轮》诗:“江南水轮不假人,智者创物真大巧。一轮十桶挹且注,循环下上无时了。”这种“水轮”的使用

A.开启农具自动化的先河 B.提高了农田抗旱的能力

C.标志着灌溉技术的成熟 D.使农业摆脱自然的束缚

8.史载:明代江南昆山县的农家妇女“凡耕耘、刈获、桔槔之事,与男子共其劳”,但“麻缕机织之事,则男子素习焉,妇人或不如也”。据此可以推断出,该地区

A.农民生活与市场关系密切 B.采用传统的生产方式

C.妇女的社会地位有所提高 D.缺乏精耕细作的技术

9.《吴越春秋·阖闾内传》记载∶“干将作剑,采五山之铁精,六合之金英……使童男童女三百人,鼓橐装炭,金铁乃濡,遂以成剑。阳曰干将,阴曰莫邪”。材料可以用来论证春秋时期

A.铁器在农业上得到普遍使用 B.人们已经初步掌握了炼铁技术

C.铁器已替代木石器和青铜器 D.铁器使用促进了生产关系变革

10.明清时期我国城市化出现“离心现象”。明清两代的几个大都市,从人口到城区规模都比两宋和元代时缩小许多。出现这种变化的原因最有可能的是

A.小农经济解体 B.资本主义萌芽的出现

C.新航路的开辟 D.工商业市镇大量兴起

11.《夷坚志》是南宋的文言志怪集,内容大多记录宋人奇闻异事以及普通居民日常生活中所遇到的特殊之事。书中描绘了临安城中:瓦市有“卖冻鱼吴翁”;太庙前徐道寿在此居住,“以鬻香为业”;清晨街头“有卖豆乳者来,数女妇从宅出就买”等场景。这有助于了解

A.中外经济联系的频繁 B.工商皆本思想的影响

C.城市商品经济的繁荣 D.主流文学体裁的发展

12.西汉昭帝召开了著名的“盐铁会议”,会议之后政府废止了对酒业的垄断,改以适当的税收形式,而不是经营一般性商业的形式,部分取消了盐铁专卖制度。这些举措

A.改变了传统的重农抑商政策 B.有助于民间工商业的发展

C.助长了社会上奢侈享乐之风 D.削弱了政府对经济的控制

13.唐前期商人向国家所纳之税收,在性质与名目上与一般百姓无异,都被编制在以租庸调为主体的农业赋役体制中,商人所纳基本赋税远远高于普通农户。这反映出唐朝

A.放松对商业的管理 B.均田制已遭到破坏

C.政府强力扩大税源 D.商品经济不够发达

14.周公制定了礼乐制度,实行“慎罚”的“礼治”;提出了旨在长治久安的“德治”思想;反复告诫统治者防止腐化堕落,提倡励精图治。孔子很尊崇周公,甚至为“久矣吾不复梦见周公”而浩叹。据此可知

A.儒学与周制有渊源关系 B.孔子主张进行社会变革

C.周公开启民本思想先河 D.周公奉行礼制长治久安

15.董仲舒提出的“天人合一”,把自然之天拟人化,认为天有意志,能监视人间,并根据君主德行的好坏赐福或降灾。这说明

A.儒家思想在借鉴中不断创新 B.黄老之学被汉代统治者采纳

C.儒、道的发展趋势逐渐合流 D.儒家始终关注天与人的关系

16.钱穆认为:中国传统人文精神源于五经,是人与人、族与族、文与文相接相处的精神,是“天下一家”的崇高文化理想。传统礼乐教化代替了宗教的功能,但不与宗教相敌对,因此不妨称之为“人文教”。这反映了中国传统文化精神

A.是宗法制的产物 B.与宗教信仰关系密切

C.受宗族观念影响 D.重视历史传承和教育

17.相较于程朱理学,王阳明提出“良知”说,反对教条主义的束缚。此外,他还提出了人人皆可为圣人的“成圣”论,一定程度上消解了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王阳明的心学

A.摆脱儒学思想束缚 B.彰显人的自我意识

C.维护纲常伦理道德 D.批判君主专制统治

18.《论语学而篇》第六条“弟子入则孝,出则梯,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。这说明先秦宗法制

A.孕育了家国天下的文化情怀 B.构建了中央集权的政治传统

C.凝聚了多元一体的民族格局 D.构筑了爱有差等的社会秩序

19.1871年12月,日本派出大型使节团,出访欧美各国。回国后,他们对德意志帝国的政体大为赞赏,并以《德意志帝国宪法》为蓝本制订了自己的宪法。《德意志帝国宪法》

A.是当时最先进的宪法 B.保留了君主的大权

C.给予了人民很大权利 D.是由资产阶级制定

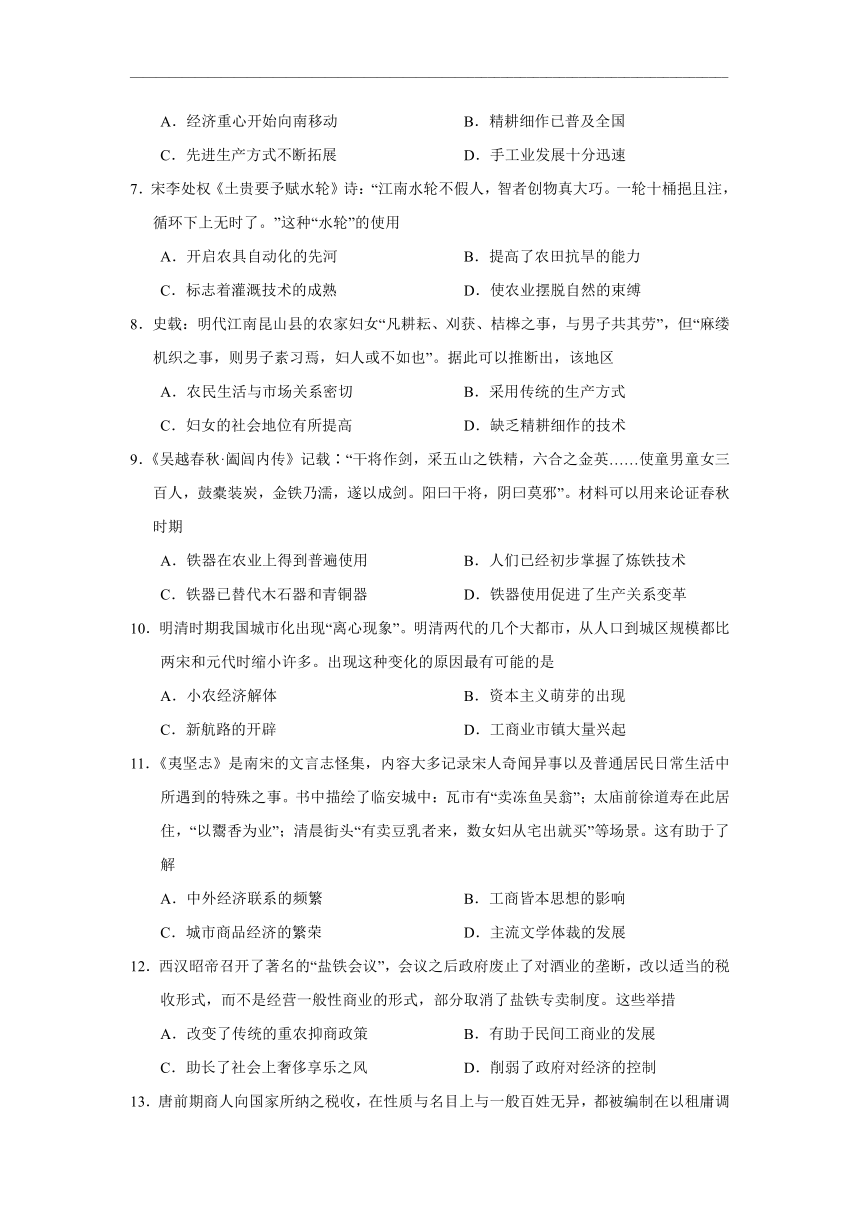

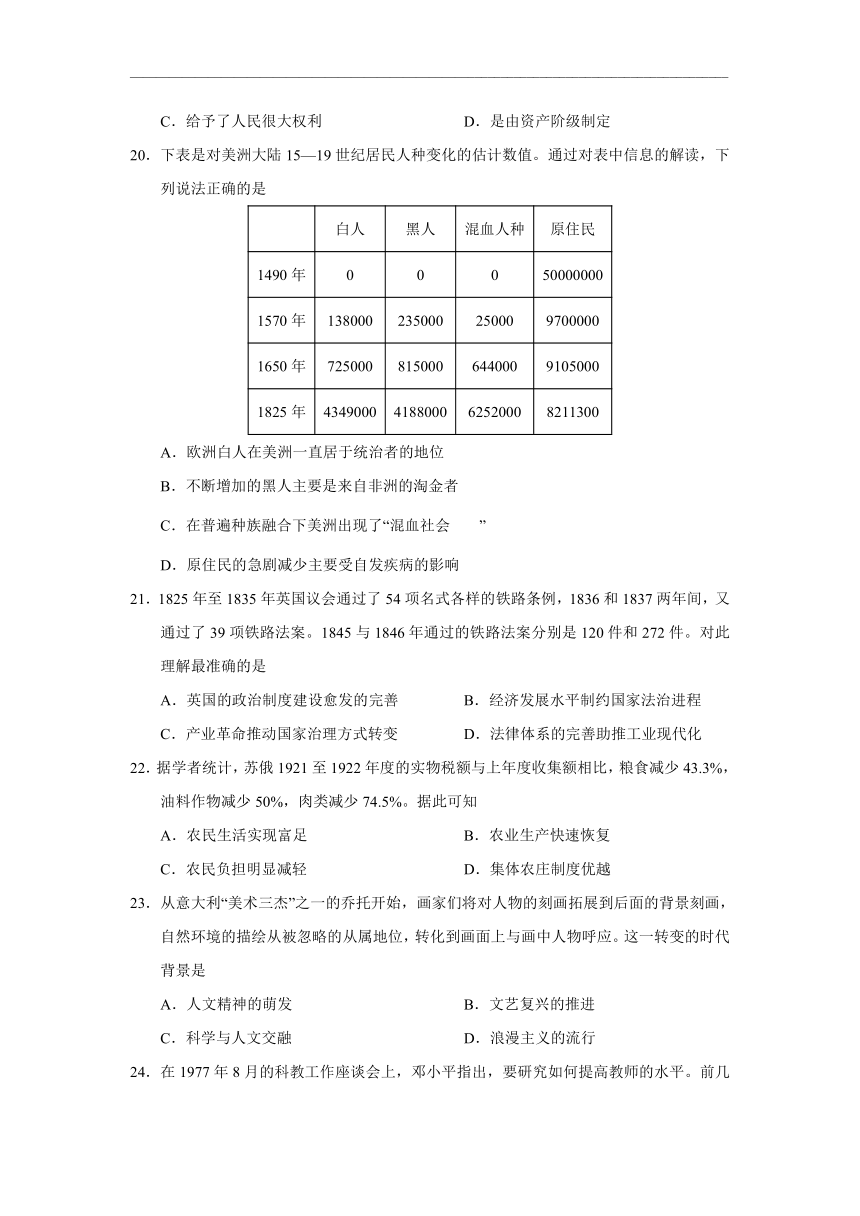

20.下表是对美洲大陆15—19世纪居民人种变化的估计数值。通过对表中信息的解读,下列说法正确的是

白人 黑人 混血人种 原住民

1490年 0 0 0 50000000

1570年 138000 235000 25000 9700000

1650年 725000 815000 644000 9105000

1825年 4349000 4188000 6252000 8211300

A.欧洲白人在美洲一直居于统治者的地位

B.不断增加的黑人主要是来自非洲的淘金者

C.在普遍种族融合下美洲出现了“混血社会”

D.原住民的急剧减少主要受自发疾病的影响

21.1825年至1835年英国议会通过了54项名式各样的铁路条例,1836和1837两年间,又通过了39项铁路法案。1845与1846年通过的铁路法案分别是120件和272件。对此理解最准确的是

A.英国的政治制度建设愈发的完善 B.经济发展水平制约国家法治进程

C.产业革命推动国家治理方式转变 D.法律体系的完善助推工业现代化

22.据学者统计,苏俄1921至1922年度的实物税额与上年度收集额相比,粮食减少43.3%,油料作物减少50%,肉类减少74.5%。据此可知

A.农民生活实现富足 B.农业生产快速恢复

C.农民负担明显减轻 D.集体农庄制度优越

23.从意大利“美术三杰”之一的乔托开始,画家们将对人物的刻画拓展到后面的背景刻画,自然环境的描绘从被忽略的从属地位,转化到画面上与画中人物呼应。这一转变的时代背景是

A.人文精神的萌发 B.文艺复兴的推进

C.科学与人文交融 D.浪漫主义的流行

24.在1977年8月的科教工作座谈会上,邓小平指出,要研究如何提高教师的水平。前几年教师不敢教,责任不在他们;现在要敢于教,还要善于教。要做到这一点,就要加强师资培训工作。邓小平这一指示

A.体现了“科教兴国”战略的落实 B.推动了教育领域的拨乱反正

C.适应了改革开放时代的需要 D.直接促成了高考制度的恢复

二、材料分析题(共52分)

25.阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 中国传统文化虽然从秦汉时期开始形成封建的大一统文化,董仲舒所倡导的“独尊儒术”又把这一统一性推向极致,但这并不意味中国传统文化只有单一的内容。事实上,中国传统文化是多样性的统一,正如汉宣帝所称的“吾家治国之道,霸王道杂之”,中国传统文化的连续性在世界文化史上是独一无二的,中国古代历经战争动乱,社会分裂和王朝更替,这个文化并未中断自己的传统,而是在继承已有成果的基础上,不断获取发展的新动力。仅就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的深化发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,就表现为一个连续性与变革性的过程。鸦片战争后,中国文化步入近代,走进从旧向新,从传统向现代的艰难转型,也呈现出连续性和变革性的统一。

——摘编自张应杭《中国传统文化概论》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人掀起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念。他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学、民主。新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”。中国文化从鸦片战争开始,到五四新文化运动,大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的特点并分析其成因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。(13分)

26.阅读材料,完成下列要求(12分)

材料 单词是社会意识的元素之一,单词的语义变化能反映一个时代的变化。modern一词原本是指人的穿戴打扮时尚,而15、16世纪modern被赋予了社会时尚的含义,指新社会的一种现象,以作为区别于中世纪的一个“崭新时代”。

(编者注:modern作为形容词可以翻译为近代的、现代的、时髦的、摩登的等)

根据材料,围绕“时代与modern语义变化”自拟论题,并结合世界近代史的相关史实予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,史实准确)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 唐中期的道制改革是在安史之乱及之后恢复整顿社会政治经济秩序的过程中完成的。地方由十五道变为四十余道,意味着唐代道制又一次重要的变革,但其划分动机,并非出于有意识的制度建设的考虑,而是应变与权宜行事的结果。道的长官观察使实际有权直接处理管内州县政务,且由于兼军事职衔,其权力较之以前采访使还有所扩大。又广置节度使于诸道有戎旅之州郡,发展到后来,节度使与观察使之于道,都是军政一体化的长官。此外,通过制定诸道使府长官及僚佐俸禄和完善诸道进奏院制度等措施,进一步使道级建制向实体化发展。不过,道的机构建制始终采取使职管理的形式,没有正规政府化。这些改革与探索不仅开辟了一个唐道的时代,也为后来宋路、元明清行省和近代省地县制的发展做了阶段准备。唐代道制还扩展到了东邻日本、朝鲜,直到今天两国还保留道一级建制。

——摘编自郭锋《唐代道制改革与三级制地方行政体制的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐中期道制改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评唐中期道制改革的影响。(9分)

南宁三中2020~2021学年度下学期高二月考(一)

文科历史试题参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D B B A D C B B B D C B

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D A A D B A B C C C B B

25.(1)特点:统一性与多样性相结合;连续性和变革性相结合;保守性和开放性并存。(6分)

成因:政治上,中华文明长期处于领先地位;疆域广大,统一占主流;专制主义中央集权制度的影响。经济上,农耕经济占主导。思想上,儒家思想占统治地位;中华传统文化自身的传承、积累。(6分,答案需要包含政治、经济、思想三个层面)

(2)表现:由维护封建礼教转变为批判礼教;由压抑人的个性转变为重视人的个性;由为专制统治服务转变为适应民主政治;由重等级秩序转变为重自由平等。(6分,回答三点即可得6分)

原因:民族危机的严重;北洋军阀统治下政治黑暗;辛亥革命后,民主共和理念的传播;民族资本主义的进一步发展;西方思想的传播,冲击了国人的思想。(7分,每点两分,三点6分,四点7分)

26.略

27.(1)特点:社会形势变化的需要;由监察区转化为行政区;机构设置具有临时性。(6分)

(2)影响:推动了社会秩序的恢复;推动三级制地方行政体制的形成;对东亚行政制度影响深远。不利于中央集权,一定程度上造成唐后期地方政治混乱。(9分,其中积极6分,消极3分)

南宁三中2020~2021学年度下学期高二月考(一)

文科历史试题

一、单选题(共48分,每题2分,24题)

1.据考古发现,商代至西周早期的饕餮纹具有神秘威严的狰狞美,而西周中晚期以后,写实性较强的凤鸟纹和简练的环带纹逐渐增多。这一变化反映

A.青铜器制作水平的提高 B.青铜器实用功能增强

C.周人审美标准发生改变 D.周代人文精神的发展

2.近日河南洛阳发现2600多年前戎人王级大墓。墓葬具有西北地区戎人的典型特征,同时受到中原礼乐文化的强烈影响。据此判断,该墓葬可用于研究

A.殷商青铜制作工艺 B.春秋时期民族交融

C.西周礼乐文化嬗变 D.秦汉时期文化交流

3.老子重视天人关系,认为“道”是凌驾于天人之上的天地万物的本原,并提出“天法道,道法自然”的思想;而孔子主张对鬼神敬而远之,把讨论和解决人世间的实际问题放在中心位置。两人各自的天人观

A.映射了不同的时代背景 B.折射出不同的治国理念

C.背离了中国的传统文化 D.反映了不同思想的优劣

4.秦统一后,对郡的划分十分重视地理区域的作用,往往一郡自成一个独立的地理单元,每郡都以肥沃盆地或平原为核心推广于四周之高原或山地。这一做法

A.有利于发挥郡的政治辐射作用 B.体现了“农工商皆本”的思想观念

C.有利于对城市人口的行政管理 D.体现了按“犬牙交错”划分的特点

5.一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.具有原始民主色彩 B.神权与王权紧密结合

C.皇权受到相权制约 D.皇权至上,皇帝独尊

6.下表是某学者统计的汉代铁犁铧文物的分布状况表。它反映了汉代

中原 西北 东北 江南 岭南

西汉 238 54 13 47 —

东汉 467 95 41 138 29

A.经济重心开始向南移动 B.精耕细作已普及全国

C.先进生产方式不断拓展 D.手工业发展十分迅速

7.宋李处权《土贵要予赋水轮》诗:“江南水轮不假人,智者创物真大巧。一轮十桶挹且注,循环下上无时了。”这种“水轮”的使用

A.开启农具自动化的先河 B.提高了农田抗旱的能力

C.标志着灌溉技术的成熟 D.使农业摆脱自然的束缚

8.史载:明代江南昆山县的农家妇女“凡耕耘、刈获、桔槔之事,与男子共其劳”,但“麻缕机织之事,则男子素习焉,妇人或不如也”。据此可以推断出,该地区

A.农民生活与市场关系密切 B.采用传统的生产方式

C.妇女的社会地位有所提高 D.缺乏精耕细作的技术

9.《吴越春秋·阖闾内传》记载∶“干将作剑,采五山之铁精,六合之金英……使童男童女三百人,鼓橐装炭,金铁乃濡,遂以成剑。阳曰干将,阴曰莫邪”。材料可以用来论证春秋时期

A.铁器在农业上得到普遍使用 B.人们已经初步掌握了炼铁技术

C.铁器已替代木石器和青铜器 D.铁器使用促进了生产关系变革

10.明清时期我国城市化出现“离心现象”。明清两代的几个大都市,从人口到城区规模都比两宋和元代时缩小许多。出现这种变化的原因最有可能的是

A.小农经济解体 B.资本主义萌芽的出现

C.新航路的开辟 D.工商业市镇大量兴起

11.《夷坚志》是南宋的文言志怪集,内容大多记录宋人奇闻异事以及普通居民日常生活中所遇到的特殊之事。书中描绘了临安城中:瓦市有“卖冻鱼吴翁”;太庙前徐道寿在此居住,“以鬻香为业”;清晨街头“有卖豆乳者来,数女妇从宅出就买”等场景。这有助于了解

A.中外经济联系的频繁 B.工商皆本思想的影响

C.城市商品经济的繁荣 D.主流文学体裁的发展

12.西汉昭帝召开了著名的“盐铁会议”,会议之后政府废止了对酒业的垄断,改以适当的税收形式,而不是经营一般性商业的形式,部分取消了盐铁专卖制度。这些举措

A.改变了传统的重农抑商政策 B.有助于民间工商业的发展

C.助长了社会上奢侈享乐之风 D.削弱了政府对经济的控制

13.唐前期商人向国家所纳之税收,在性质与名目上与一般百姓无异,都被编制在以租庸调为主体的农业赋役体制中,商人所纳基本赋税远远高于普通农户。这反映出唐朝

A.放松对商业的管理 B.均田制已遭到破坏

C.政府强力扩大税源 D.商品经济不够发达

14.周公制定了礼乐制度,实行“慎罚”的“礼治”;提出了旨在长治久安的“德治”思想;反复告诫统治者防止腐化堕落,提倡励精图治。孔子很尊崇周公,甚至为“久矣吾不复梦见周公”而浩叹。据此可知

A.儒学与周制有渊源关系 B.孔子主张进行社会变革

C.周公开启民本思想先河 D.周公奉行礼制长治久安

15.董仲舒提出的“天人合一”,把自然之天拟人化,认为天有意志,能监视人间,并根据君主德行的好坏赐福或降灾。这说明

A.儒家思想在借鉴中不断创新 B.黄老之学被汉代统治者采纳

C.儒、道的发展趋势逐渐合流 D.儒家始终关注天与人的关系

16.钱穆认为:中国传统人文精神源于五经,是人与人、族与族、文与文相接相处的精神,是“天下一家”的崇高文化理想。传统礼乐教化代替了宗教的功能,但不与宗教相敌对,因此不妨称之为“人文教”。这反映了中国传统文化精神

A.是宗法制的产物 B.与宗教信仰关系密切

C.受宗族观念影响 D.重视历史传承和教育

17.相较于程朱理学,王阳明提出“良知”说,反对教条主义的束缚。此外,他还提出了人人皆可为圣人的“成圣”论,一定程度上消解了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王阳明的心学

A.摆脱儒学思想束缚 B.彰显人的自我意识

C.维护纲常伦理道德 D.批判君主专制统治

18.《论语学而篇》第六条“弟子入则孝,出则梯,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。这说明先秦宗法制

A.孕育了家国天下的文化情怀 B.构建了中央集权的政治传统

C.凝聚了多元一体的民族格局 D.构筑了爱有差等的社会秩序

19.1871年12月,日本派出大型使节团,出访欧美各国。回国后,他们对德意志帝国的政体大为赞赏,并以《德意志帝国宪法》为蓝本制订了自己的宪法。《德意志帝国宪法》

A.是当时最先进的宪法 B.保留了君主的大权

C.给予了人民很大权利 D.是由资产阶级制定

20.下表是对美洲大陆15—19世纪居民人种变化的估计数值。通过对表中信息的解读,下列说法正确的是

白人 黑人 混血人种 原住民

1490年 0 0 0 50000000

1570年 138000 235000 25000 9700000

1650年 725000 815000 644000 9105000

1825年 4349000 4188000 6252000 8211300

A.欧洲白人在美洲一直居于统治者的地位

B.不断增加的黑人主要是来自非洲的淘金者

C.在普遍种族融合下美洲出现了“混血社会”

D.原住民的急剧减少主要受自发疾病的影响

21.1825年至1835年英国议会通过了54项名式各样的铁路条例,1836和1837两年间,又通过了39项铁路法案。1845与1846年通过的铁路法案分别是120件和272件。对此理解最准确的是

A.英国的政治制度建设愈发的完善 B.经济发展水平制约国家法治进程

C.产业革命推动国家治理方式转变 D.法律体系的完善助推工业现代化

22.据学者统计,苏俄1921至1922年度的实物税额与上年度收集额相比,粮食减少43.3%,油料作物减少50%,肉类减少74.5%。据此可知

A.农民生活实现富足 B.农业生产快速恢复

C.农民负担明显减轻 D.集体农庄制度优越

23.从意大利“美术三杰”之一的乔托开始,画家们将对人物的刻画拓展到后面的背景刻画,自然环境的描绘从被忽略的从属地位,转化到画面上与画中人物呼应。这一转变的时代背景是

A.人文精神的萌发 B.文艺复兴的推进

C.科学与人文交融 D.浪漫主义的流行

24.在1977年8月的科教工作座谈会上,邓小平指出,要研究如何提高教师的水平。前几年教师不敢教,责任不在他们;现在要敢于教,还要善于教。要做到这一点,就要加强师资培训工作。邓小平这一指示

A.体现了“科教兴国”战略的落实 B.推动了教育领域的拨乱反正

C.适应了改革开放时代的需要 D.直接促成了高考制度的恢复

二、材料分析题(共52分)

25.阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 中国传统文化虽然从秦汉时期开始形成封建的大一统文化,董仲舒所倡导的“独尊儒术”又把这一统一性推向极致,但这并不意味中国传统文化只有单一的内容。事实上,中国传统文化是多样性的统一,正如汉宣帝所称的“吾家治国之道,霸王道杂之”,中国传统文化的连续性在世界文化史上是独一无二的,中国古代历经战争动乱,社会分裂和王朝更替,这个文化并未中断自己的传统,而是在继承已有成果的基础上,不断获取发展的新动力。仅就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的深化发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,就表现为一个连续性与变革性的过程。鸦片战争后,中国文化步入近代,走进从旧向新,从传统向现代的艰难转型,也呈现出连续性和变革性的统一。

——摘编自张应杭《中国传统文化概论》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人掀起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念。他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学、民主。新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”。中国文化从鸦片战争开始,到五四新文化运动,大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的特点并分析其成因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。(13分)

26.阅读材料,完成下列要求(12分)

材料 单词是社会意识的元素之一,单词的语义变化能反映一个时代的变化。modern一词原本是指人的穿戴打扮时尚,而15、16世纪modern被赋予了社会时尚的含义,指新社会的一种现象,以作为区别于中世纪的一个“崭新时代”。

(编者注:modern作为形容词可以翻译为近代的、现代的、时髦的、摩登的等)

根据材料,围绕“时代与modern语义变化”自拟论题,并结合世界近代史的相关史实予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,史实准确)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 唐中期的道制改革是在安史之乱及之后恢复整顿社会政治经济秩序的过程中完成的。地方由十五道变为四十余道,意味着唐代道制又一次重要的变革,但其划分动机,并非出于有意识的制度建设的考虑,而是应变与权宜行事的结果。道的长官观察使实际有权直接处理管内州县政务,且由于兼军事职衔,其权力较之以前采访使还有所扩大。又广置节度使于诸道有戎旅之州郡,发展到后来,节度使与观察使之于道,都是军政一体化的长官。此外,通过制定诸道使府长官及僚佐俸禄和完善诸道进奏院制度等措施,进一步使道级建制向实体化发展。不过,道的机构建制始终采取使职管理的形式,没有正规政府化。这些改革与探索不仅开辟了一个唐道的时代,也为后来宋路、元明清行省和近代省地县制的发展做了阶段准备。唐代道制还扩展到了东邻日本、朝鲜,直到今天两国还保留道一级建制。

——摘编自郭锋《唐代道制改革与三级制地方行政体制的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐中期道制改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评唐中期道制改革的影响。(9分)

南宁三中2020~2021学年度下学期高二月考(一)

文科历史试题参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D B B A D C B B B D C B

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D A A D B A B C C C B B

25.(1)特点:统一性与多样性相结合;连续性和变革性相结合;保守性和开放性并存。(6分)

成因:政治上,中华文明长期处于领先地位;疆域广大,统一占主流;专制主义中央集权制度的影响。经济上,农耕经济占主导。思想上,儒家思想占统治地位;中华传统文化自身的传承、积累。(6分,答案需要包含政治、经济、思想三个层面)

(2)表现:由维护封建礼教转变为批判礼教;由压抑人的个性转变为重视人的个性;由为专制统治服务转变为适应民主政治;由重等级秩序转变为重自由平等。(6分,回答三点即可得6分)

原因:民族危机的严重;北洋军阀统治下政治黑暗;辛亥革命后,民主共和理念的传播;民族资本主义的进一步发展;西方思想的传播,冲击了国人的思想。(7分,每点两分,三点6分,四点7分)

26.略

27.(1)特点:社会形势变化的需要;由监察区转化为行政区;机构设置具有临时性。(6分)

(2)影响:推动了社会秩序的恢复;推动三级制地方行政体制的形成;对东亚行政制度影响深远。不利于中央集权,一定程度上造成唐后期地方政治混乱。(9分,其中积极6分,消极3分)

同课章节目录