甘肃省兰州市第一高中2020-2021学年高二下学期4月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 甘肃省兰州市第一高中2020-2021学年高二下学期4月月考历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 94.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

兰州一中2020-2021-2学期高二年级4月月考试题

文科历史

说明:本试卷分第Ⅰ卷(单项选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分 ,考试时间100分钟 。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。

第Ⅰ卷(单项选择题)

单项选择题(共24小题,每道题2分,共48分)

1.1963年出土于陕西宝鸡的西周早期青铜器“何尊”,尊底铸有铭文:“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自之乂(治理、安定)民”。材料中的“中国”指当时

A.汉文化影响范围 B.统治的地域中心

C.封建政权的名称 D.中华民族的总称

2.汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“恭行天罚”。这体现了周人

A.重建道德,再造秩序的决心 B.崇拜神灵,敬畏上天的意识

C.敬德保民,以德配天的观念 D.大道之行,天下为公的意识

3.朱凤瀚曾说:“周人克商成功后,不仅占据了殷商旧地,且更扩展了势力范围,领土广袤,仅靠中央王朝难能控制,边陲之地更是鞭长莫及,然当时危及王朝生存者不仅有中原地区之殷遗民,更有四方所谓戎狄蛮夷。”材料意在指出西周

A.取代商朝的必然性 B.加速“大一统”的合理性

C.疆域扩大的迫切性 D.推行分封制的必要性

4. 西周王朝建立后,在上层统治者的的政治决策下,分封同姓、异姓诸侯来巩固国土统治,建立一个大小相系、上下藩屏的全国统治网络,进而演变成一种以“封国”或“采地”统治者宗族或家族组织为核心的族群结合体。这种“结合体”反映出西周时期

A.地缘政治已经基本形成 B.家国一体的政治色彩

C.民族国家意识的出现 D.统治集团离心倾向

5.据五祀卫鼎等器铭记载,西周经营皮毛和营造工程的裘卫在跟贵族进行交易的时候,要向执政大臣报告,执政大臣再委派“三有司”来具体办理交易事宜。这反映了当时

A.民间商业活动受到严密监视

B.政府已经放弃重农抑商政策

C.官府直接管理经营商业贸易

D.商业管理权力出现集中趋势

6.公元前513年,赵鞅“铸刑鼎”,将“刑书”公之于众。对此,鲁国孔丘评价说:“晋其亡乎!失其度

矣。”“为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无度,何以为国?”这主要反映了春秋后期

A.孔子捍卫礼乐制度的合理性 B.社会转型过程中矛盾的激化

C 士作为独立社会阶层的产生 D.晋国统治秩序瓦解的必然性

7.孟子倡导“养浩然之气”,提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的“大丈夫”的标准。这表明孟子

A.发展了“仁”的思想 B.系统阐发了儒学思想

C.重视教化和道德构建 D.认同社会等级差异观念

8.秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。不师古,始罢侯。置守太尉主五兵,丞相总百揆,又置御史大

夫以贰于相。设郡守、郡尉、县令等以统地方。材料主要表明秦朝

A.等级制度日趋瓦解 B.监察体制正式形成

C.郡国并行体制终结 D.创立官僚政治体制

9.20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代

A.法律制度非常严密 B.地方宗族势力强大

C.行政制度比较系统 D.郡县制在全国确立

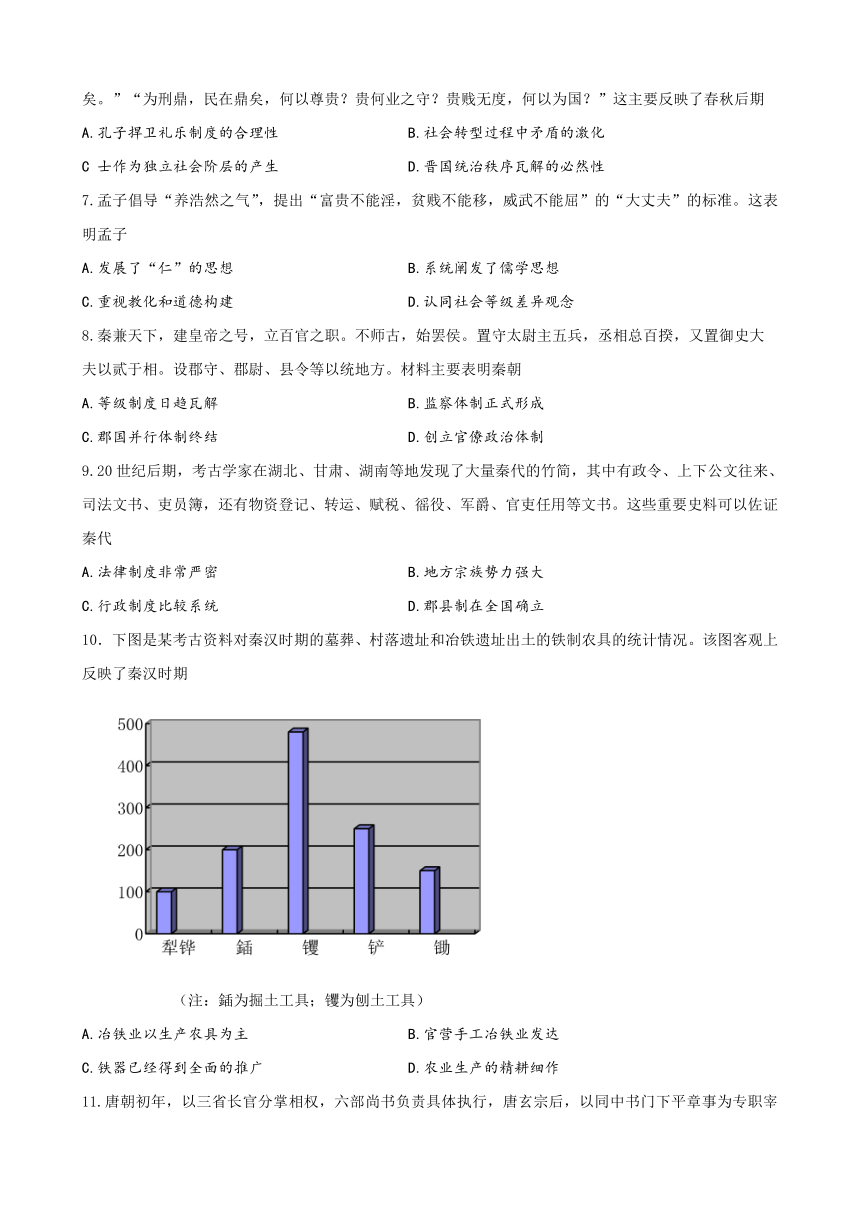

10.下图是某考古资料对秦汉时期的墓葬、村落遗址和冶铁遗址出土的铁制农具的统计情况。该图客观上反映了秦汉时期

5.16449975617e+120 5.98008216633e+197 8.37116099364e+298 7.58065474756e+227 4.71745303103e+167

(注:鍤为掘土工具;?为刨土工具)

A.冶铁业以生产农具为主 B.官营手工冶铁业发达

C.铁器已经得到全面的推广 D.农业生产的精耕细作

11.唐朝初年,以三省长官分掌相权,六部尚书负责具体执行,唐玄宗后,以同中书门下平章事为专职宰相,在其下设立吏房、枢机房、兵房、户房、刑礼房作为宰相的秘书机构,完全听命于宰相。这一变革的目的是

A.减少皇帝决策失误 B.提高中枢机构行政效率

C.削弱门阀贵族政治影响力 D.制衡日益膨胀的藩镇势力

12.唐前期,科举中制举科目以文辞科和儒学科居多,策问针对性不强;唐中后期则以政事科为主,策问的题材包括藩镇割据、军费开支、财政税收、土地兼并、边疆关系、吏治铨选等重大问题。导致这一变化的主要原因是

A.国家政治形势的变动 B.门阀士族势力的衰落

C.经世致用思潮的推动 D.科举考试程序的改革

13.964年,宋太祖下令各州赋税收入除地方度支外,凡属金币之类,“悉辇送京师”,不得占留。宋太祖此举意在

A.限制地方长官的征税权力 B.削弱地方割据的经济基础

C.促进地方财政收入的增加 D.缓解中央政府的财政困难

14. “千年田换八百主”“田宅无定主”,连国家所掌握的官田,在宋代也大量转化为地主的私田,而且还第一次出现了“田主”的称谓。材料表明

A.土地兼并现象缓和 B.中央对地方控制削弱

C.豪强地主受到抑制 D.土地所有权变动频繁

15.元朝的地方行政管理制度,一是在地方设行中书省,简称行省,行省之下,分设路、府、州、县;二是在边远民族地区设宣慰司进行管理。体现了多层次、复式结构的特征。

这种设置

A.反应了蒙古文化对制度的影响 B.旨在促进不同区域的协同发展

C.适应了多民族国家统治的需要 D.着眼于强化大一统的君主专制

16.明中后期,随着内阁品位的提高,又具有票拟权,而且比六部更接近皇帝,所以尽管内阁从来没有被正式地告知统领六部,但凭借皇帝的信任,内阁辅臣的权威实际上使六部的权力又流向了内阁。这一变化反映出

A.内阁已经取代六部 B.内阁权力不受制约

C.君权受到内阁制约 D.君主专制日益强化

17.苏州府吴江县盛泽镇“直至明初仍是一个村落,居民仅五六十家”,明朝中后期、清朝前期,逐渐发展成“以绫绸为业”的大镇,农家都已经把绫绸作为主业,丝织业产品价格的高低,成为决定当地农民“有岁无岁”的主要依据,农民甚至会任由土地荒芜。这种现象说明当地

A.土地兼并空前严重 B.废止重农抑商政策

C.对外贸易发展迅速 D.农业经济的商品化

18.有学者认为,王阳明心学对朱子理学的改造正如在西方马丁·路德对基督教神学的改造具有同等的价值与地位,称其为“中国的马丁·路德”。主要是因为二人

A.都反对教权对人们的束缚 B.都打破了正统思想的权威

C.都重视个人的主体作用 D.都促进了社会变革的发生

19.徐光启的《崇祯历书》集中体现了他在天文学方面引进西学的成果,以计算和分析的方法令人信服地证实了“天地圆体”说;《农政全书》则运用西方近代自然科学的思维和方法来进行农业试验和研究。这表明了

A.持续到现代的西学东渐进程由此开启 B.西方科技的引进推动了明清经济发展

C.空疏无物的理学学术思想被时代抛弃 D.全球性文化交流影响明末的学术视野

20.明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品主要有《二十四孝图》《苏武牧羊图》《状元及第《昭君出塞》等。这一现象反映了

A.艺术的教化功能 B.市民阶层价值追求

C.雕版印刷术的发展 D.进步思想的影响

21.黄梨洲谓自秦以下国家立法“乃一家之法,而非天下之法”,“治天下之具皆出于学校”,“天子之所是未必是,天子之所非未必非”,“而公是非存于学校”。据此,他会提倡

A.注重教育 B.保证民权 C.改革机构 D.结束君权

22.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.肯定了人私欲的正当性 B.体现了经世致用的思想

C.体现了朴素的唯物思想 D.否定了儒家伦理道德观

23.清初思想家唐甄称:“立国之道无他,惟在于富。……夫富在编户,不在府库。若编户空虚,虽府库之财积如丘山,实为贫国,不可以为国矣。”这反映出他主张

A.国富寓于民富 B.加强户籍管理 C.保护小农经济 D.减免民众赋税

24.冯梦龙在《警世通言·叙》中指出,小说可以“令人为忠臣,为孝子,为贤妇,为良友,为义夫,为节妇,为树德之士,为积善之家”;钟离睿水指出李渔的《十二楼》的创作目的是“今是编以通俗语言,鼓吹经传;以人情啼笑,接引顽痴。”由此可推知明清小说

A.使人们普遍受到文化熏育 B.深受商品经济的影响

C.是封建儒学世俗化的产物 D.有一定社会教化功能

第Ⅱ卷(非选择题)

二、材料解析题(3小题,共52分)

25.阅读材料,回答问题。(23分)

材料一 明太祖罢御史台,设都察院为最高监察机关,为百官表率,协同吏部考核官员,与刑部、大理寺共同审案。都御史为都察院长官,与六部尚书并称“七卿”。按行政区划设十三道监察御史,分掌地方监察。凡出巡的都御史或副、佥都御史,可分别授予总督、提督、巡抚及经略等官衔,督抚可不请示皇帝而“便宜从事”,在组织上仍隶属都察院,起初为临时派往某地监察,后为加强统治而固定化。清雍正元年,为避免监察机构重叠,提升监察机关职能,改变给事中制度对皇权的制约,把专察六部的六科合并于都察院,实现了科道合并、台谏合一。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 1906年,迫于内外压力,受三权分立等思想影响,清政府拟定《都察院整顿变通章程》:裁撤都御史人数总额;裁撤六科,只设给事中二十人,按行省分设二十二个道;新设都察院研究所,购买书籍及京外报纸,作为科道官员纠察裁判的参考资料。此外,新设的检察厅专管司法监察事务,都察院稽查京师地方治安的监察机构——五城兵马司被取消。清朝覆亡,都察院被废除。但其监督职能被不同的机构所继承和发展。1912年中华民国建立,先后颁布《中华民国临时约法》《参议院法》《议院法》等,都体现了议会监察制度,行使立法、行政、舆论之监督。

——摘编自刘志勇《清末都察院改革:方案设计、改革结果及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期都察院的演变趋势及其影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初监察制度的新变化,并分析其原因。(11分)

26.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一1933年6月的“农业信贷法令”把信贷业务合并为土地银行、生产信贷、中级信贷和合作信贷等四类,并且大大地扩大了当时的信贷范围。农业调整局把注意力集中于棉花、小麦、玉米的减产。联邦剩余产品公司收买剩余产品,把他们分配给各州救济机关;通过防洪工程划拨大批款项修建各州之间的公路,以及划拨大量资金使农村电气化以大力支持农业的办法。

——摘编自《美国经济史》

材料二:苏联的粮食产量(单位:百万吨)

年份 总产量 生荒地的产量 其他地区的产量

1953 82.5 26.9 55.6

1954 85.5 37.3 48.3

1955 106.8 47.7 59.1

1956 127.6 63.3 64.3

1957 105.0 38.1 66.9

1958 141.2 58.4 82.8

——据李明海等《赫鲁晓夫执政时期的农业改革及评价》整理

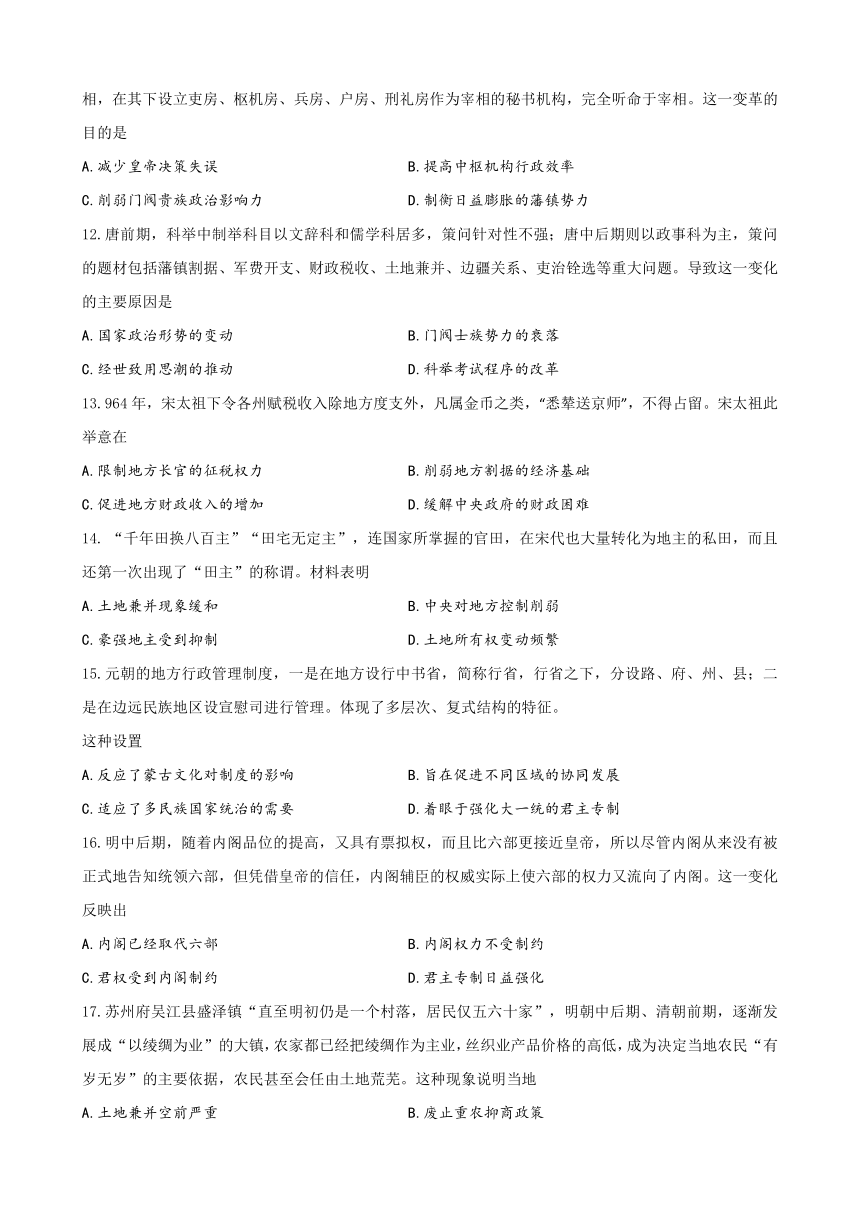

中国的粮食产量(单位:百万吨)

1.23665200737e+173 1.29672361528e+179 3.39928315403e+184 5.70305077203e+191 5.83992399056e+194 5.98008216633e+197

(1)根据材料一,概括美国罗斯福新政中的农业措施,并结合所学知识,分析其意义。(8分)

(2)根据材料二,概括1953—1958年中苏农业发展的共同趋势,并结合所学知识,说明原因。(10分)

27.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料 纵观启蒙思想在西欧社会中的发展历程,可以说它在各个国家的发展情况是不尽相同的。从英国的审慎启蒙到法国的偏激启蒙,再到德国的深刻启蒙,其中的发展可以说是错综复杂。因此,我们不能简单的把启蒙运动理解为一个统一的、千篇一律的运动,而应该细致地分析它在不同时代、不同国度中的具体情况。但是无论如何,随着启蒙运动的开展,理性成为西方文化舞台上的主角,欧洲逐渐摆脱了中世纪的浓重阴影而走向现代化,这一点是毋庸置疑的。

——摘编自赵林《西欧启蒙思想的发展历程》

从材料中任意提炼一个观点,结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史实准确,逻辑清晰。)(11分)

高二文科4月月考历史参考答案

一、选择题:共24小题,每题2分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 B C D B C B C D C D B A

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

答案 B D C D D C D A B C A D

二、非选择题:3小题,共52分 。

25.(23分)

(1)

趋势:权力不断扩大;都察院官员由临时监察地方到固定化;对皇权的制约弱化(6分)

影响:强化了皇权;加强了对地方的控制,最有利于中央集权;提高了监察效率,一定程度上保障了官僚机构的运行。(6分)

(2)

新变化:精简机构与冗员;注重提升监察官员的业务水平;司法监察独立;都察院改革与废除;议会监察制度。(5分)

原因:清末应对统治危机的需要;西方民主思想的影响;民族资本主义的发展;辛亥革命和中华民国的建立;(任答3点给6分)

26.(18分)

(1)

措施:增加对农业信贷;调整农业生产;收购农产品;加大对农业资金投入;(4分)

意义:为农业提供了资金保障;扩大了农产品市场;有利于农业生产的恢复;促进了交通的改善;(4分)

(2)

共同趋势:中苏两国粮食产量总体都呈现增长的趋势;(2分)

原因:

苏联方面:赫鲁晓夫推行以农业为重点的改革;开荒运动;(4分)

中国方面:对农业的社会主义改造完成,农民走上集体化道路,有利于农业机器推广;社会主义制度初步确立。(4分)

27.(11分)

答案示例:

观点:启蒙运动促进了西方政治民主化。

论述:随着欧洲资本主义发展,资产阶级力量逐渐壮大,新兴资产阶级要求摆脱封建专制统治和教会压迫的愿望日益强烈。启蒙思想家高举理性主义大旗,反对封建专制主义、教权主义以及等级特权,主张天赋人权、自由平等,追求民主政治,冲击着欧洲的封建专制制度,对资产阶级革命起了推动作用,如对法国,直接推动法国大革命的爆发;对美洲,直接促发和指导了美国独立战争。启蒙运动为近代资本主义政治体制的确立奠定了理论基础,对西方民主政治产生了深远影响。

文科历史

说明:本试卷分第Ⅰ卷(单项选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分 ,考试时间100分钟 。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。

第Ⅰ卷(单项选择题)

单项选择题(共24小题,每道题2分,共48分)

1.1963年出土于陕西宝鸡的西周早期青铜器“何尊”,尊底铸有铭文:“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自之乂(治理、安定)民”。材料中的“中国”指当时

A.汉文化影响范围 B.统治的地域中心

C.封建政权的名称 D.中华民族的总称

2.汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“恭行天罚”。这体现了周人

A.重建道德,再造秩序的决心 B.崇拜神灵,敬畏上天的意识

C.敬德保民,以德配天的观念 D.大道之行,天下为公的意识

3.朱凤瀚曾说:“周人克商成功后,不仅占据了殷商旧地,且更扩展了势力范围,领土广袤,仅靠中央王朝难能控制,边陲之地更是鞭长莫及,然当时危及王朝生存者不仅有中原地区之殷遗民,更有四方所谓戎狄蛮夷。”材料意在指出西周

A.取代商朝的必然性 B.加速“大一统”的合理性

C.疆域扩大的迫切性 D.推行分封制的必要性

4. 西周王朝建立后,在上层统治者的的政治决策下,分封同姓、异姓诸侯来巩固国土统治,建立一个大小相系、上下藩屏的全国统治网络,进而演变成一种以“封国”或“采地”统治者宗族或家族组织为核心的族群结合体。这种“结合体”反映出西周时期

A.地缘政治已经基本形成 B.家国一体的政治色彩

C.民族国家意识的出现 D.统治集团离心倾向

5.据五祀卫鼎等器铭记载,西周经营皮毛和营造工程的裘卫在跟贵族进行交易的时候,要向执政大臣报告,执政大臣再委派“三有司”来具体办理交易事宜。这反映了当时

A.民间商业活动受到严密监视

B.政府已经放弃重农抑商政策

C.官府直接管理经营商业贸易

D.商业管理权力出现集中趋势

6.公元前513年,赵鞅“铸刑鼎”,将“刑书”公之于众。对此,鲁国孔丘评价说:“晋其亡乎!失其度

矣。”“为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无度,何以为国?”这主要反映了春秋后期

A.孔子捍卫礼乐制度的合理性 B.社会转型过程中矛盾的激化

C 士作为独立社会阶层的产生 D.晋国统治秩序瓦解的必然性

7.孟子倡导“养浩然之气”,提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的“大丈夫”的标准。这表明孟子

A.发展了“仁”的思想 B.系统阐发了儒学思想

C.重视教化和道德构建 D.认同社会等级差异观念

8.秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。不师古,始罢侯。置守太尉主五兵,丞相总百揆,又置御史大

夫以贰于相。设郡守、郡尉、县令等以统地方。材料主要表明秦朝

A.等级制度日趋瓦解 B.监察体制正式形成

C.郡国并行体制终结 D.创立官僚政治体制

9.20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代

A.法律制度非常严密 B.地方宗族势力强大

C.行政制度比较系统 D.郡县制在全国确立

10.下图是某考古资料对秦汉时期的墓葬、村落遗址和冶铁遗址出土的铁制农具的统计情况。该图客观上反映了秦汉时期

5.16449975617e+120 5.98008216633e+197 8.37116099364e+298 7.58065474756e+227 4.71745303103e+167

(注:鍤为掘土工具;?为刨土工具)

A.冶铁业以生产农具为主 B.官营手工冶铁业发达

C.铁器已经得到全面的推广 D.农业生产的精耕细作

11.唐朝初年,以三省长官分掌相权,六部尚书负责具体执行,唐玄宗后,以同中书门下平章事为专职宰相,在其下设立吏房、枢机房、兵房、户房、刑礼房作为宰相的秘书机构,完全听命于宰相。这一变革的目的是

A.减少皇帝决策失误 B.提高中枢机构行政效率

C.削弱门阀贵族政治影响力 D.制衡日益膨胀的藩镇势力

12.唐前期,科举中制举科目以文辞科和儒学科居多,策问针对性不强;唐中后期则以政事科为主,策问的题材包括藩镇割据、军费开支、财政税收、土地兼并、边疆关系、吏治铨选等重大问题。导致这一变化的主要原因是

A.国家政治形势的变动 B.门阀士族势力的衰落

C.经世致用思潮的推动 D.科举考试程序的改革

13.964年,宋太祖下令各州赋税收入除地方度支外,凡属金币之类,“悉辇送京师”,不得占留。宋太祖此举意在

A.限制地方长官的征税权力 B.削弱地方割据的经济基础

C.促进地方财政收入的增加 D.缓解中央政府的财政困难

14. “千年田换八百主”“田宅无定主”,连国家所掌握的官田,在宋代也大量转化为地主的私田,而且还第一次出现了“田主”的称谓。材料表明

A.土地兼并现象缓和 B.中央对地方控制削弱

C.豪强地主受到抑制 D.土地所有权变动频繁

15.元朝的地方行政管理制度,一是在地方设行中书省,简称行省,行省之下,分设路、府、州、县;二是在边远民族地区设宣慰司进行管理。体现了多层次、复式结构的特征。

这种设置

A.反应了蒙古文化对制度的影响 B.旨在促进不同区域的协同发展

C.适应了多民族国家统治的需要 D.着眼于强化大一统的君主专制

16.明中后期,随着内阁品位的提高,又具有票拟权,而且比六部更接近皇帝,所以尽管内阁从来没有被正式地告知统领六部,但凭借皇帝的信任,内阁辅臣的权威实际上使六部的权力又流向了内阁。这一变化反映出

A.内阁已经取代六部 B.内阁权力不受制约

C.君权受到内阁制约 D.君主专制日益强化

17.苏州府吴江县盛泽镇“直至明初仍是一个村落,居民仅五六十家”,明朝中后期、清朝前期,逐渐发展成“以绫绸为业”的大镇,农家都已经把绫绸作为主业,丝织业产品价格的高低,成为决定当地农民“有岁无岁”的主要依据,农民甚至会任由土地荒芜。这种现象说明当地

A.土地兼并空前严重 B.废止重农抑商政策

C.对外贸易发展迅速 D.农业经济的商品化

18.有学者认为,王阳明心学对朱子理学的改造正如在西方马丁·路德对基督教神学的改造具有同等的价值与地位,称其为“中国的马丁·路德”。主要是因为二人

A.都反对教权对人们的束缚 B.都打破了正统思想的权威

C.都重视个人的主体作用 D.都促进了社会变革的发生

19.徐光启的《崇祯历书》集中体现了他在天文学方面引进西学的成果,以计算和分析的方法令人信服地证实了“天地圆体”说;《农政全书》则运用西方近代自然科学的思维和方法来进行农业试验和研究。这表明了

A.持续到现代的西学东渐进程由此开启 B.西方科技的引进推动了明清经济发展

C.空疏无物的理学学术思想被时代抛弃 D.全球性文化交流影响明末的学术视野

20.明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品主要有《二十四孝图》《苏武牧羊图》《状元及第《昭君出塞》等。这一现象反映了

A.艺术的教化功能 B.市民阶层价值追求

C.雕版印刷术的发展 D.进步思想的影响

21.黄梨洲谓自秦以下国家立法“乃一家之法,而非天下之法”,“治天下之具皆出于学校”,“天子之所是未必是,天子之所非未必非”,“而公是非存于学校”。据此,他会提倡

A.注重教育 B.保证民权 C.改革机构 D.结束君权

22.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.肯定了人私欲的正当性 B.体现了经世致用的思想

C.体现了朴素的唯物思想 D.否定了儒家伦理道德观

23.清初思想家唐甄称:“立国之道无他,惟在于富。……夫富在编户,不在府库。若编户空虚,虽府库之财积如丘山,实为贫国,不可以为国矣。”这反映出他主张

A.国富寓于民富 B.加强户籍管理 C.保护小农经济 D.减免民众赋税

24.冯梦龙在《警世通言·叙》中指出,小说可以“令人为忠臣,为孝子,为贤妇,为良友,为义夫,为节妇,为树德之士,为积善之家”;钟离睿水指出李渔的《十二楼》的创作目的是“今是编以通俗语言,鼓吹经传;以人情啼笑,接引顽痴。”由此可推知明清小说

A.使人们普遍受到文化熏育 B.深受商品经济的影响

C.是封建儒学世俗化的产物 D.有一定社会教化功能

第Ⅱ卷(非选择题)

二、材料解析题(3小题,共52分)

25.阅读材料,回答问题。(23分)

材料一 明太祖罢御史台,设都察院为最高监察机关,为百官表率,协同吏部考核官员,与刑部、大理寺共同审案。都御史为都察院长官,与六部尚书并称“七卿”。按行政区划设十三道监察御史,分掌地方监察。凡出巡的都御史或副、佥都御史,可分别授予总督、提督、巡抚及经略等官衔,督抚可不请示皇帝而“便宜从事”,在组织上仍隶属都察院,起初为临时派往某地监察,后为加强统治而固定化。清雍正元年,为避免监察机构重叠,提升监察机关职能,改变给事中制度对皇权的制约,把专察六部的六科合并于都察院,实现了科道合并、台谏合一。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 1906年,迫于内外压力,受三权分立等思想影响,清政府拟定《都察院整顿变通章程》:裁撤都御史人数总额;裁撤六科,只设给事中二十人,按行省分设二十二个道;新设都察院研究所,购买书籍及京外报纸,作为科道官员纠察裁判的参考资料。此外,新设的检察厅专管司法监察事务,都察院稽查京师地方治安的监察机构——五城兵马司被取消。清朝覆亡,都察院被废除。但其监督职能被不同的机构所继承和发展。1912年中华民国建立,先后颁布《中华民国临时约法》《参议院法》《议院法》等,都体现了议会监察制度,行使立法、行政、舆论之监督。

——摘编自刘志勇《清末都察院改革:方案设计、改革结果及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期都察院的演变趋势及其影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初监察制度的新变化,并分析其原因。(11分)

26.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一1933年6月的“农业信贷法令”把信贷业务合并为土地银行、生产信贷、中级信贷和合作信贷等四类,并且大大地扩大了当时的信贷范围。农业调整局把注意力集中于棉花、小麦、玉米的减产。联邦剩余产品公司收买剩余产品,把他们分配给各州救济机关;通过防洪工程划拨大批款项修建各州之间的公路,以及划拨大量资金使农村电气化以大力支持农业的办法。

——摘编自《美国经济史》

材料二:苏联的粮食产量(单位:百万吨)

年份 总产量 生荒地的产量 其他地区的产量

1953 82.5 26.9 55.6

1954 85.5 37.3 48.3

1955 106.8 47.7 59.1

1956 127.6 63.3 64.3

1957 105.0 38.1 66.9

1958 141.2 58.4 82.8

——据李明海等《赫鲁晓夫执政时期的农业改革及评价》整理

中国的粮食产量(单位:百万吨)

1.23665200737e+173 1.29672361528e+179 3.39928315403e+184 5.70305077203e+191 5.83992399056e+194 5.98008216633e+197

(1)根据材料一,概括美国罗斯福新政中的农业措施,并结合所学知识,分析其意义。(8分)

(2)根据材料二,概括1953—1958年中苏农业发展的共同趋势,并结合所学知识,说明原因。(10分)

27.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料 纵观启蒙思想在西欧社会中的发展历程,可以说它在各个国家的发展情况是不尽相同的。从英国的审慎启蒙到法国的偏激启蒙,再到德国的深刻启蒙,其中的发展可以说是错综复杂。因此,我们不能简单的把启蒙运动理解为一个统一的、千篇一律的运动,而应该细致地分析它在不同时代、不同国度中的具体情况。但是无论如何,随着启蒙运动的开展,理性成为西方文化舞台上的主角,欧洲逐渐摆脱了中世纪的浓重阴影而走向现代化,这一点是毋庸置疑的。

——摘编自赵林《西欧启蒙思想的发展历程》

从材料中任意提炼一个观点,结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史实准确,逻辑清晰。)(11分)

高二文科4月月考历史参考答案

一、选择题:共24小题,每题2分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 B C D B C B C D C D B A

题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

答案 B D C D D C D A B C A D

二、非选择题:3小题,共52分 。

25.(23分)

(1)

趋势:权力不断扩大;都察院官员由临时监察地方到固定化;对皇权的制约弱化(6分)

影响:强化了皇权;加强了对地方的控制,最有利于中央集权;提高了监察效率,一定程度上保障了官僚机构的运行。(6分)

(2)

新变化:精简机构与冗员;注重提升监察官员的业务水平;司法监察独立;都察院改革与废除;议会监察制度。(5分)

原因:清末应对统治危机的需要;西方民主思想的影响;民族资本主义的发展;辛亥革命和中华民国的建立;(任答3点给6分)

26.(18分)

(1)

措施:增加对农业信贷;调整农业生产;收购农产品;加大对农业资金投入;(4分)

意义:为农业提供了资金保障;扩大了农产品市场;有利于农业生产的恢复;促进了交通的改善;(4分)

(2)

共同趋势:中苏两国粮食产量总体都呈现增长的趋势;(2分)

原因:

苏联方面:赫鲁晓夫推行以农业为重点的改革;开荒运动;(4分)

中国方面:对农业的社会主义改造完成,农民走上集体化道路,有利于农业机器推广;社会主义制度初步确立。(4分)

27.(11分)

答案示例:

观点:启蒙运动促进了西方政治民主化。

论述:随着欧洲资本主义发展,资产阶级力量逐渐壮大,新兴资产阶级要求摆脱封建专制统治和教会压迫的愿望日益强烈。启蒙思想家高举理性主义大旗,反对封建专制主义、教权主义以及等级特权,主张天赋人权、自由平等,追求民主政治,冲击着欧洲的封建专制制度,对资产阶级革命起了推动作用,如对法国,直接推动法国大革命的爆发;对美洲,直接促发和指导了美国独立战争。启蒙运动为近代资本主义政治体制的确立奠定了理论基础,对西方民主政治产生了深远影响。

同课章节目录