5.2 土壤课件70张

图片预览

文档简介

北京中山公园内保留着明代所建的社稷坛,是古代帝王祭土神、谷神的场所。坛上层铺垫着五颜六色的土:东方为青色,南方为红色,西方为白色,北方为黑色,中间为黄色。实际上,这五种不同颜色的土壤来自我国不同地方的五种土壤。

问题:①不同类型的土壤颜色为何有差异?②影响土壤形成的因素主要有哪些?

学习目标

1.了解土壤的组成、颜色、质地和剖面结构,掌握观察土壤的基本内容和方法。

2.理解土壤的主要形成因素,并据此解释常见土壤现象。

3.结合实例,了解土壤的功能和养护途径,体会养护土壤的重要性。

Observe the soil

观察土壤

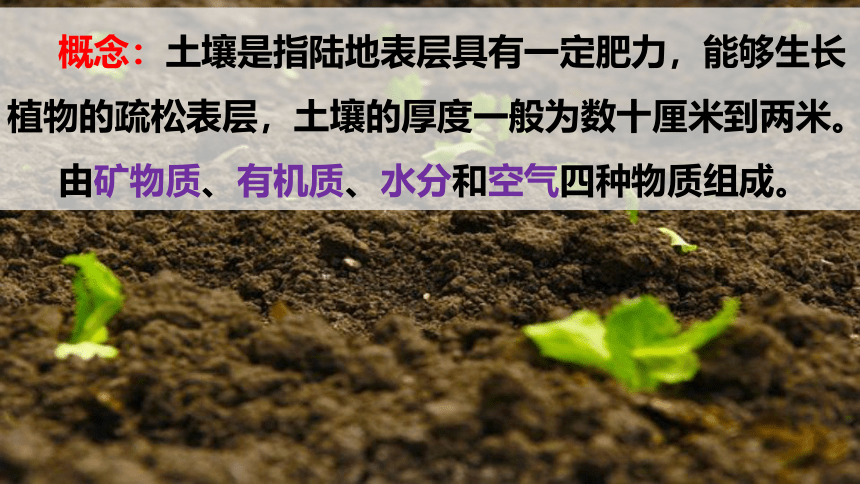

概念:土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,土壤的厚度一般为数十厘米到两米。

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

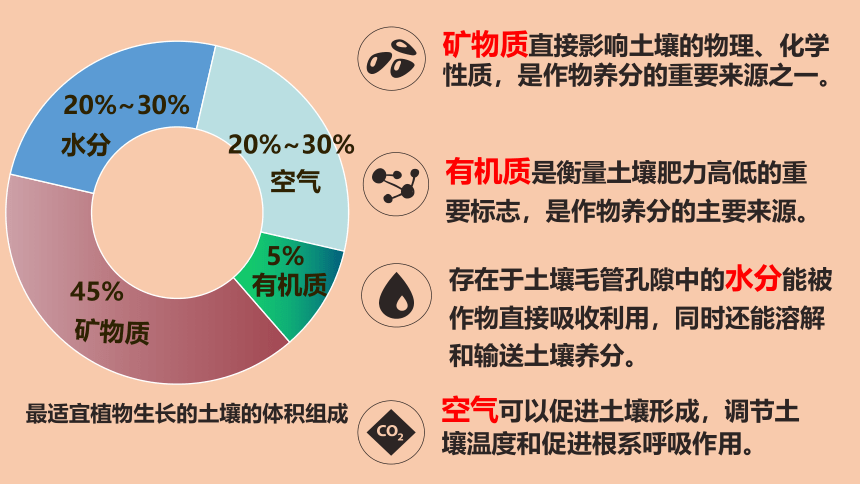

水分

矿物质

空气

有机质

20%~30%

20%~30%

45%

5%

最适宜植物生长的土壤的体积组成

矿物质直接影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源之一。

有机质是衡量土壤肥力高低的重要标志,是作物养分的主要来源。

存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时还能溶解和输送土壤养分。

空气可以促进土壤形成,调节土壤温度和促进根系呼吸作用。

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

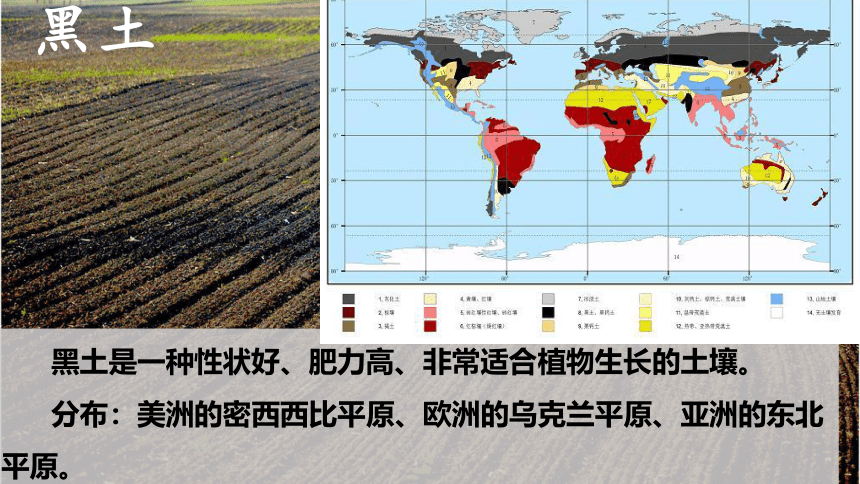

黑土

黑土是一种性状好、肥力高、非常适合植物生长的土壤。

分布:美洲的密西西比平原、欧洲的乌克兰平原、亚洲的东北平原。

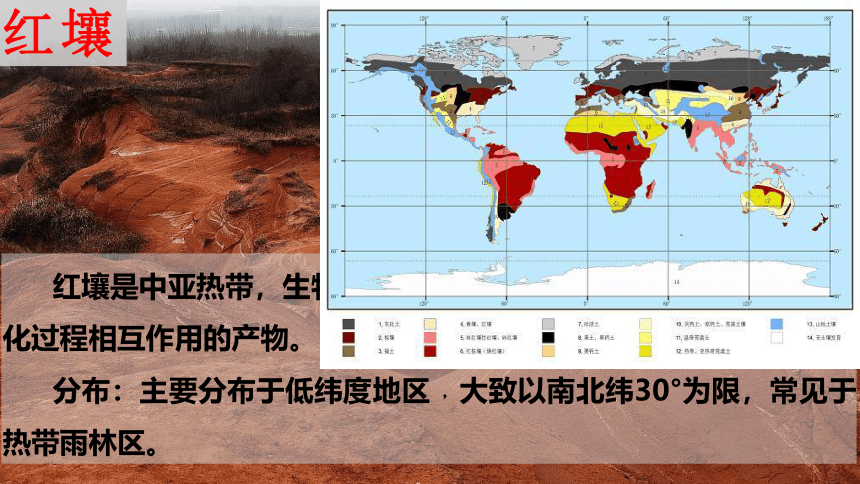

红壤

红壤是中亚热带,生物气候旺盛的,生物富集和脱硅富铁铝化风化过程相互作用的产物。

分布:主要分布于低纬度地区﹐大致以南北纬30°为限,常见于热带雨林区。

黄土

黄土是指在地质时代中的第四纪期间,以风力搬运的黄色粉土沉积物。是在干燥环境下形成的多空隙、垂直节理发育的黄色粉土。

主要分布在北半球的中纬度干旱及半干旱地带。南半球除南美洲和新西兰外,其它地区很少有黄土分布。

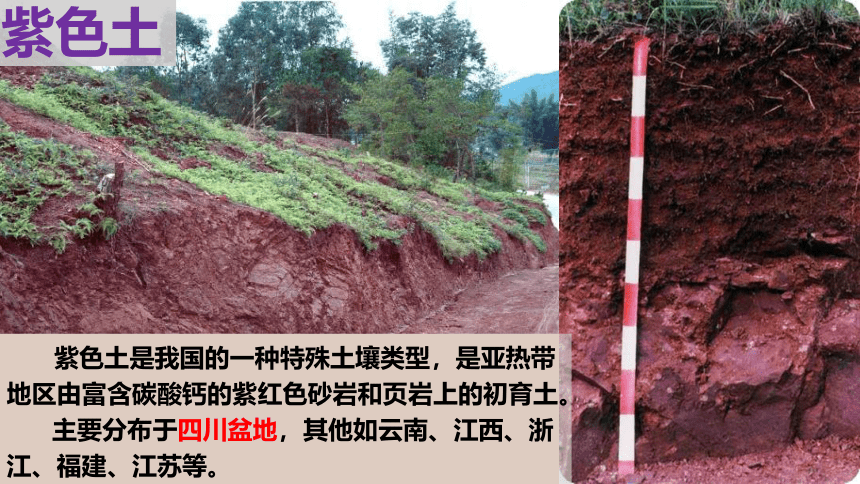

紫色土

紫色土是我国的一种特殊土壤类型,是亚热带地区由富含碳酸钙的紫红色砂岩和页岩上的初育土。

主要分布于四川盆地,其他如云南、江西、浙江、福建、江苏等。

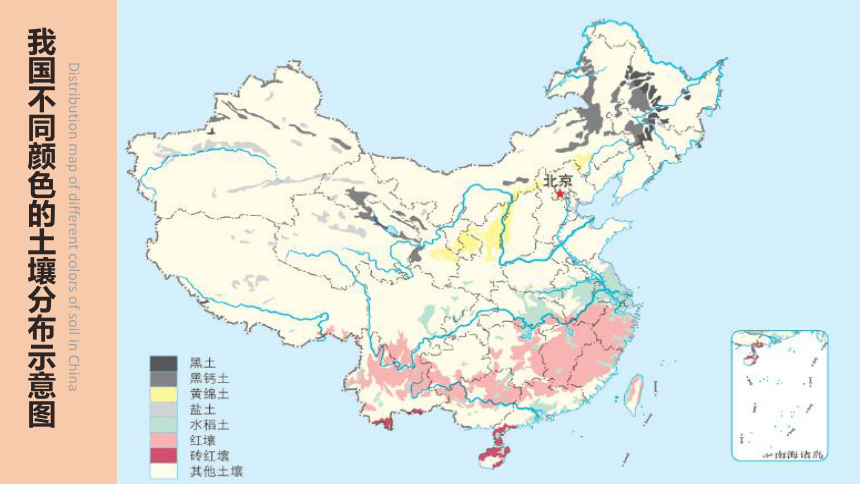

Distribution map of different colors of soil in China

我国不同颜色的土壤分布示意图

6.五色土中最肥沃的为( )

A.红土 B.黄土

C.黑土 D.白土

7.我国分布在最南方的土壤是( )A.红土 B.黄土

C.黑土 D.白土

8.下列符合黄土特点的是( )A.黏性较大 B.土壤贫瘠 C.土层较薄 D.直立性强

位于北京中山公园的社稷坛由五色土组成,其取自全国各地,并按照东、南、中、西、北五个方位摆放,寓意中华疆域地大物博,而这青、红、黄、白、黑五种颜色土放置的方位,恰好也对应了今天中国土壤分布的概况。下图为社稷坛景观图。据此完成下面小题。

√

√

√

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

土壤矿物质颗粒按照粒径大小分为:

2mm

0.02mm

0.002mm

土壤质地:不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}形态

类型

成分

通气性

透水性

蓄水性

保肥能力

对农业的影响

砂土

壤土

黏土

砂粒占优势,大孔隙多、毛细管孔隙少

强

强

弱

弱

易耕作

所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中

良好

良好

强

强

理想的土壤质地

黏粒占优势

差

差

强

强

质地黏重

不易耕作

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

土壤剖面

是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

最复杂的剖面构造:森林土壤剖面构造

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层或枯枝落叶层

腐殖质层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(2)腐殖质层 :

腐殖质是已死的生物体在土壤

经微生物分解而形成的有机物质。

特点:

①颜色较深,呈灰黑色或黑色;

②含有植物生长发育所需要的一些元素,特别是氮;

③疏松,透水性能好;

④能改善土壤,增强肥力,土壤有机质的主要组成部分,占50%~70%。

(1)枯枝落叶层

有机碎屑层(有机层):以分解和半分解的有机质为主

(3)淋溶层:

淋溶作用指下渗水流通过溶解、水化、水解、碳酸化等作用,使土壤表层中部分成分进入水中并被带走的作用。由于长时间水分自地表向下淋溶,使上部土层中的可溶性物质和细微土粒遭到淋洗。

特点:①土色变浅; ②肥力较低。

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(4)淀积层:

淀积作用又叫淀积过程。

从土壤上层被淋溶下渗的物质在下层重新淀积的作用。

由淀积作用形成的土层叫淀积层。

特点:

①黏重紧实;

②色暗:在森林土壤的淀积层多是红色至棕红色

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(5)成土母质:

上为母质层(疏松的风化碎屑物质),下为母岩层(坚硬的岩石)。

地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变,形成疏松的风化物,是形成土壤的基本的原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮外)的最初来源。

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

读“森林土壤剖面示意图”,完成3~4题。

3.下列关于图中各层的叙述,正确的是

A.①为腐殖质层 B.②为淋溶层

C.③为母质层 D.④为淀积层

√

4.下列关于②层的叙述,正确的是

A.以分解和半分解的有机质为主

B.腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

C.矿物质淋失,颜色较浅

D.质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

√

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤。耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。

耕作层

又称表土层或熟土层,养分多、根系密,由原来的土壤经过长期灌溉耕作而成,富含有机质

犁底层

又称亚表土层,土层紧实、颜色较浅,长期耕作中受到农机具的压实而成,可以阻滞水分的下渗,具有保水保肥的功能

自然土层

未经耕作熟化,不利于作物生长

The main formation factors of soil

土壤的主要形成因素

成土母质

生物

气候

地貌

时间

人类活动

01 成土母质

岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础

成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

紫色土

【例】

四川盆地紫色土,形成原因:岩石是紫色的,风化形成的土壤矿物质也是紫色的,所以土壤也呈紫色

风化作用:岩石在太阳辐射、大气、水和生物作用下出现破碎、疏松及矿物成分次生变化的现象

温差风化

冰冻风化

生物风化

生物是影响土壤发育最基本也是最活跃的因素。

植物、土壤动物、土壤微生物的综合作用下,加快了岩石风化和土壤形成,改善成土母质的性状,促进土壤矿物颗粒团聚。

02 生物

植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤的形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚

生物残体为土壤提供有机质

有机质在微生物作用下转化为腐殖质

植物把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层

这种生物循环不断进行,使营养物质在土壤表层富集

生物循环

岩石风化的速度和强度与气温和降水量的关系?

正相关 湿热快于干冷

03 气候

岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关

湿热的地区的土壤形成快,土壤厚度大。

热带季风气候:砖红壤剖面,取自广东雷州半岛。

100cm

温带季风气候:黑钙土剖面,取自东北松嫩平原。

60cm

冷湿地区:有利于有机质的积累

干热(干旱高温)地区:土壤有机质积累少。

湿热地区:化学风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

干冷地区:化学风化和淋溶作用弱,土壤黏粒比重小。

04 地貌

水热条件不同,山顶与山麓,阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡的土壤发育不同;

高度、坡度、坡向影响光照、热量和水分、物质的转换;从山顶到低平洼地,依次分布着砾质土、砂土、壤土、黏土

植被

坡度

薄

厚

坡向

多

少

少

多

05 时间

自然状态下,形成20cm厚的可耕作土壤,一般需要100~ 1000年

东北平原黑土:每形成一厘米厚黑土需时200年以上,而东北平原的黑土厚度则达到了1米。

06 人类活动

在人类的耕作下,形成了有利于农业生产的耕作土壤

合理的改造——改善土壤的结构与性状,提高土壤生产能力

人类活动

自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

亚马孙平原先民用生物炭改良土壤

珠三角桑基鱼塘

水稻田

破坏土壤的结构与性状,导致土地退化,

比如不合理灌溉导致土地盐碱化,大量施用化肥导致土壤板结。

不合理活动,破坏土壤

如图是“各种成土因素作用示意图”。读图回答5~7题。

跟踪训练

5.下列叙述正确的是

A.岩石主要影响土壤的土层厚度、水热条件

B.气候主要影响土壤的水热状况、理化性质

C.生物主要影响土壤的发育程度、矿物养分

D.地貌主要影响土壤的质地特征、肥力特征

√

6.土壤中的许多化学元素离开原来的位置,并改变原来的存在形式,在土壤上层富集

A.是岩石的作用 B.是气候的作用

C.是生物的作用 D.是地貌的作用

√

思考:为什么我国东北地区土壤肥沃,而南方地区土壤比较贫瘠?

东北地区植被茂密,枯枝落叶的有机质来源丰富;气候湿冷,微生物的活动较弱,有机质分解缓慢,有利于有机质的积累。

我国南方地区降水较多,土壤的淋溶作用强烈,养分大量流失;气候湿热,微生物分解作用较快,有机质积累较少。

Function and maintenance of soil

土壤的功能和养护

土壤

01

土壤的功能

大气圈

生物圈

岩石圈

积累有机质,固定养分

调节生物过程

促进植物呼吸和有机质合成

影响大气组成

影响水体分配

促进土壤化学元素迁移

物质基础

减缓岩石风化、侵蚀

水圈

具有重要的蓄水、保水功能

为植物生长提供扎根立足的条件

动物以植物为饲料来源,是许多动物生存的场所及营养来源

种植农作物,获得食物

土壤功能

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图a是不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图 b 是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。读图完成1~2题。

1.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

2.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ

B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ

D.丙与Ⅰ

3 土壤问题

土壤贫瘠

营养比例失调

土壤酸化

次生盐碱化

土壤板结

3 土壤问题

石漠化

沙漠化

3 土壤问题

土壤污染

耕作层变浅

3 土壤问题

4 土壤改良与养护

劣地改良,优地养护

因地制宜,种养结合

劣地改良

生物炭改良

土壤定期消毒

劣地改良

改良土壤质地

闲茬时,浇大水

以水排盐

劣地改良

科学施肥

种植耐盐农作物

优地养护

优良的土壤要注重种养结合,

以保持土壤持续提供高效肥力的能力

优地养护

农作物轮作间作

土地休耕轮耕

优地养护

广施农家肥

种植绿肥

红壤“改良记”

我国红壤区主要分布于南方低山丘陵,主要覆盖有亚热带常绿阔叶林以及季雨林农业生态区。平均温度在17~22°C,降雨量1600~1900mm。其主要特征是缺乏碱金属和碱土金属而富含铁、铝氧化物,呈酸性红色,土性较粘,肥力较低。红壤分布区水热资源丰富,土地利用潜力大。 结合材料,请提出红壤的改良措施。

红壤

酸

瘦

黏

用熟石灰中和

增施有机肥,种植绿肥

掺砂

增施有机肥;秸秆还田;合理使用碱性肥料;种植绿肥;掺砂等。

土壤改良:生物炭改良亚马孙流域土壤

“生物炭”是利用动植物废弃料(例如小麦秸秆、生活垃圾等)经过燃烧等方法制作的一种廉价有效的土壤改良剂。它能提高土壤的保水能力,降低土壤酸性,保存肥料并随时间释放,减少了重复施肥的需要,从而降低了劳动力和供应成本。

土壤改良:江南丘陵红壤改造

酸性土壤→适量施用熟石灰

土质粘重→客土掺沙

土壤贫瘠→多施有机肥和适量施用磷肥

案例探究

我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

土壤盐碱化的原因?

灌溉

土壤中的盐分

降水

降水

盐分积聚于地表

自然原因:地势低洼,频繁的旱涝灾害(气候变化影响水盐运动地形和气候因素导致的地下水位变化);气候干旱,蒸发旺盛。

土壤盐碱化的原因?

灌溉

土壤中的盐分

降水

降水

盐分积聚于地表

人为原因:引起的地下水位上升

①不合理的灌溉方式——大水漫灌,只灌不排的灌溉措施,导致地下水位上升,蒸发旺盛使得土壤中的盐分向地表积聚;

②沿海地区过度开采地下水,引起海水倒灌,导致土地盐碱化。

春秋季返盐、夏季淋盐、冬季盐分相对稳定

知识链接

"盐碱地"的形成

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 季节

水盐

运动

气候变化及形成原因

春季(旱季)

返盐

蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

夏季(雨季)

淋盐

降水量大,土壤表层盐分被雨水淋洗,使土壤表层脱盐

秋季(旱季)

返盐

蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

冬季(旱季)

盐分

稳定

降水少,气温低,蒸发弱,盐分稳定

知识链接

"盐碱地"的综合治理

引淡淋盐∶引淡水灌溉,降低作物土壤根区含盐量,使土体脱盐;

井灌井排∶抽取盐水补充淡水,使咸水淡化;

覆盖∶选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量;

农业生物措施∶营造防护林带,果、椿、棉间作等,巩固水盐调节效果。

优良土壤的养护—休耕和作物轮作制度

澳大利亚墨累—达令盆地农场内的土地交替种植小麦、牧草或休耕,可充分保持土壤肥力,提高作物产量。

休耕—耕地在可种作物的季节只耕不种或不耕不种的方式。

作物轮作制度—在同一田块上不同年度间有顺序的轮换种植不同作物或以复种方式进行种植的方式。

优良土壤的养护—种植绿肥作物

绿肥作物,如蚕豆、紫云英(红花草)、荞麦等,经过一定时期生长之后,将其绿色茎叶切断直接翻入土中,绿肥含有多种养分和大量有机质,能改善土壤结构,促进土壤熟化,增强地力。绿肥作物多为豆类,在轮作中往往占有重要地位,多数可兼作饲草。

优良土壤的养护—广施农家肥

农家肥为有机肥,特点是种类多、来源广、数量大,便于就地取材,就地使用,成本较低。

这些营养元素多呈有机物状态,难于被作物直接吸收利用,必须经过土壤中的化学物理作用和微生物的发酵、分解,使养分逐渐释放,因而肥效长而稳定。

另外,施用有机肥料有利于促进土壤团粒结构的形成,使土壤中空气和水的比值协调,使土壤疏松,增加保水、保温、透气、保肥的能力。

案例探究:东北平原黑土地肥力下降

由于过量开垦,黑土地已越来越少。据资料表明,目前黑土区耕地表层有机质含量已经下降到2.5%~6.5%之间,与开垦初期的11.8%相比下降了一半以上。

1956年至1959年东北黑土厚度为55厘米,1973年至1978年黑土厚度为45厘米,1979年至1983年黑土厚度为40厘米,目前黑土厚度为30厘米。

可以采取哪些保护黑土的措施?

种养结合:

休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥

问题:①不同类型的土壤颜色为何有差异?②影响土壤形成的因素主要有哪些?

学习目标

1.了解土壤的组成、颜色、质地和剖面结构,掌握观察土壤的基本内容和方法。

2.理解土壤的主要形成因素,并据此解释常见土壤现象。

3.结合实例,了解土壤的功能和养护途径,体会养护土壤的重要性。

Observe the soil

观察土壤

概念:土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,土壤的厚度一般为数十厘米到两米。

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

水分

矿物质

空气

有机质

20%~30%

20%~30%

45%

5%

最适宜植物生长的土壤的体积组成

矿物质直接影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源之一。

有机质是衡量土壤肥力高低的重要标志,是作物养分的主要来源。

存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时还能溶解和输送土壤养分。

空气可以促进土壤形成,调节土壤温度和促进根系呼吸作用。

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

黑土

黑土是一种性状好、肥力高、非常适合植物生长的土壤。

分布:美洲的密西西比平原、欧洲的乌克兰平原、亚洲的东北平原。

红壤

红壤是中亚热带,生物气候旺盛的,生物富集和脱硅富铁铝化风化过程相互作用的产物。

分布:主要分布于低纬度地区﹐大致以南北纬30°为限,常见于热带雨林区。

黄土

黄土是指在地质时代中的第四纪期间,以风力搬运的黄色粉土沉积物。是在干燥环境下形成的多空隙、垂直节理发育的黄色粉土。

主要分布在北半球的中纬度干旱及半干旱地带。南半球除南美洲和新西兰外,其它地区很少有黄土分布。

紫色土

紫色土是我国的一种特殊土壤类型,是亚热带地区由富含碳酸钙的紫红色砂岩和页岩上的初育土。

主要分布于四川盆地,其他如云南、江西、浙江、福建、江苏等。

Distribution map of different colors of soil in China

我国不同颜色的土壤分布示意图

6.五色土中最肥沃的为( )

A.红土 B.黄土

C.黑土 D.白土

7.我国分布在最南方的土壤是( )A.红土 B.黄土

C.黑土 D.白土

8.下列符合黄土特点的是( )A.黏性较大 B.土壤贫瘠 C.土层较薄 D.直立性强

位于北京中山公园的社稷坛由五色土组成,其取自全国各地,并按照东、南、中、西、北五个方位摆放,寓意中华疆域地大物博,而这青、红、黄、白、黑五种颜色土放置的方位,恰好也对应了今天中国土壤分布的概况。下图为社稷坛景观图。据此完成下面小题。

√

√

√

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

土壤矿物质颗粒按照粒径大小分为:

2mm

0.02mm

0.002mm

土壤质地:不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}形态

类型

成分

通气性

透水性

蓄水性

保肥能力

对农业的影响

砂土

壤土

黏土

砂粒占优势,大孔隙多、毛细管孔隙少

强

强

弱

弱

易耕作

所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中

良好

良好

强

强

理想的土壤质地

黏粒占优势

差

差

强

强

质地黏重

不易耕作

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面结构

土壤剖面

是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

最复杂的剖面构造:森林土壤剖面构造

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层或枯枝落叶层

腐殖质层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(2)腐殖质层 :

腐殖质是已死的生物体在土壤

经微生物分解而形成的有机物质。

特点:

①颜色较深,呈灰黑色或黑色;

②含有植物生长发育所需要的一些元素,特别是氮;

③疏松,透水性能好;

④能改善土壤,增强肥力,土壤有机质的主要组成部分,占50%~70%。

(1)枯枝落叶层

有机碎屑层(有机层):以分解和半分解的有机质为主

(3)淋溶层:

淋溶作用指下渗水流通过溶解、水化、水解、碳酸化等作用,使土壤表层中部分成分进入水中并被带走的作用。由于长时间水分自地表向下淋溶,使上部土层中的可溶性物质和细微土粒遭到淋洗。

特点:①土色变浅; ②肥力较低。

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(4)淀积层:

淀积作用又叫淀积过程。

从土壤上层被淋溶下渗的物质在下层重新淀积的作用。

由淀积作用形成的土层叫淀积层。

特点:

①黏重紧实;

②色暗:在森林土壤的淀积层多是红色至棕红色

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

(5)成土母质:

上为母质层(疏松的风化碎屑物质),下为母岩层(坚硬的岩石)。

地表岩石经风化作用使岩石破碎形成的松散碎屑,物理性质改变,形成疏松的风化物,是形成土壤的基本的原始物质,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(除氮外)的最初来源。

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

有机质层

读“森林土壤剖面示意图”,完成3~4题。

3.下列关于图中各层的叙述,正确的是

A.①为腐殖质层 B.②为淋溶层

C.③为母质层 D.④为淀积层

√

4.下列关于②层的叙述,正确的是

A.以分解和半分解的有机质为主

B.腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

C.矿物质淋失,颜色较浅

D.质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

√

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤。耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。

耕作层

又称表土层或熟土层,养分多、根系密,由原来的土壤经过长期灌溉耕作而成,富含有机质

犁底层

又称亚表土层,土层紧实、颜色较浅,长期耕作中受到农机具的压实而成,可以阻滞水分的下渗,具有保水保肥的功能

自然土层

未经耕作熟化,不利于作物生长

The main formation factors of soil

土壤的主要形成因素

成土母质

生物

气候

地貌

时间

人类活动

01 成土母质

岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础

成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

紫色土

【例】

四川盆地紫色土,形成原因:岩石是紫色的,风化形成的土壤矿物质也是紫色的,所以土壤也呈紫色

风化作用:岩石在太阳辐射、大气、水和生物作用下出现破碎、疏松及矿物成分次生变化的现象

温差风化

冰冻风化

生物风化

生物是影响土壤发育最基本也是最活跃的因素。

植物、土壤动物、土壤微生物的综合作用下,加快了岩石风化和土壤形成,改善成土母质的性状,促进土壤矿物颗粒团聚。

02 生物

植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤的形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚

生物残体为土壤提供有机质

有机质在微生物作用下转化为腐殖质

植物把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层

这种生物循环不断进行,使营养物质在土壤表层富集

生物循环

岩石风化的速度和强度与气温和降水量的关系?

正相关 湿热快于干冷

03 气候

岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关

湿热的地区的土壤形成快,土壤厚度大。

热带季风气候:砖红壤剖面,取自广东雷州半岛。

100cm

温带季风气候:黑钙土剖面,取自东北松嫩平原。

60cm

冷湿地区:有利于有机质的积累

干热(干旱高温)地区:土壤有机质积累少。

湿热地区:化学风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

干冷地区:化学风化和淋溶作用弱,土壤黏粒比重小。

04 地貌

水热条件不同,山顶与山麓,阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡的土壤发育不同;

高度、坡度、坡向影响光照、热量和水分、物质的转换;从山顶到低平洼地,依次分布着砾质土、砂土、壤土、黏土

植被

坡度

薄

厚

坡向

多

少

少

多

05 时间

自然状态下,形成20cm厚的可耕作土壤,一般需要100~ 1000年

东北平原黑土:每形成一厘米厚黑土需时200年以上,而东北平原的黑土厚度则达到了1米。

06 人类活动

在人类的耕作下,形成了有利于农业生产的耕作土壤

合理的改造——改善土壤的结构与性状,提高土壤生产能力

人类活动

自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

亚马孙平原先民用生物炭改良土壤

珠三角桑基鱼塘

水稻田

破坏土壤的结构与性状,导致土地退化,

比如不合理灌溉导致土地盐碱化,大量施用化肥导致土壤板结。

不合理活动,破坏土壤

如图是“各种成土因素作用示意图”。读图回答5~7题。

跟踪训练

5.下列叙述正确的是

A.岩石主要影响土壤的土层厚度、水热条件

B.气候主要影响土壤的水热状况、理化性质

C.生物主要影响土壤的发育程度、矿物养分

D.地貌主要影响土壤的质地特征、肥力特征

√

6.土壤中的许多化学元素离开原来的位置,并改变原来的存在形式,在土壤上层富集

A.是岩石的作用 B.是气候的作用

C.是生物的作用 D.是地貌的作用

√

思考:为什么我国东北地区土壤肥沃,而南方地区土壤比较贫瘠?

东北地区植被茂密,枯枝落叶的有机质来源丰富;气候湿冷,微生物的活动较弱,有机质分解缓慢,有利于有机质的积累。

我国南方地区降水较多,土壤的淋溶作用强烈,养分大量流失;气候湿热,微生物分解作用较快,有机质积累较少。

Function and maintenance of soil

土壤的功能和养护

土壤

01

土壤的功能

大气圈

生物圈

岩石圈

积累有机质,固定养分

调节生物过程

促进植物呼吸和有机质合成

影响大气组成

影响水体分配

促进土壤化学元素迁移

物质基础

减缓岩石风化、侵蚀

水圈

具有重要的蓄水、保水功能

为植物生长提供扎根立足的条件

动物以植物为饲料来源,是许多动物生存的场所及营养来源

种植农作物,获得食物

土壤功能

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图a是不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图 b 是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。读图完成1~2题。

1.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

2.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ

B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ

D.丙与Ⅰ

3 土壤问题

土壤贫瘠

营养比例失调

土壤酸化

次生盐碱化

土壤板结

3 土壤问题

石漠化

沙漠化

3 土壤问题

土壤污染

耕作层变浅

3 土壤问题

4 土壤改良与养护

劣地改良,优地养护

因地制宜,种养结合

劣地改良

生物炭改良

土壤定期消毒

劣地改良

改良土壤质地

闲茬时,浇大水

以水排盐

劣地改良

科学施肥

种植耐盐农作物

优地养护

优良的土壤要注重种养结合,

以保持土壤持续提供高效肥力的能力

优地养护

农作物轮作间作

土地休耕轮耕

优地养护

广施农家肥

种植绿肥

红壤“改良记”

我国红壤区主要分布于南方低山丘陵,主要覆盖有亚热带常绿阔叶林以及季雨林农业生态区。平均温度在17~22°C,降雨量1600~1900mm。其主要特征是缺乏碱金属和碱土金属而富含铁、铝氧化物,呈酸性红色,土性较粘,肥力较低。红壤分布区水热资源丰富,土地利用潜力大。 结合材料,请提出红壤的改良措施。

红壤

酸

瘦

黏

用熟石灰中和

增施有机肥,种植绿肥

掺砂

增施有机肥;秸秆还田;合理使用碱性肥料;种植绿肥;掺砂等。

土壤改良:生物炭改良亚马孙流域土壤

“生物炭”是利用动植物废弃料(例如小麦秸秆、生活垃圾等)经过燃烧等方法制作的一种廉价有效的土壤改良剂。它能提高土壤的保水能力,降低土壤酸性,保存肥料并随时间释放,减少了重复施肥的需要,从而降低了劳动力和供应成本。

土壤改良:江南丘陵红壤改造

酸性土壤→适量施用熟石灰

土质粘重→客土掺沙

土壤贫瘠→多施有机肥和适量施用磷肥

案例探究

我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

土壤盐碱化的原因?

灌溉

土壤中的盐分

降水

降水

盐分积聚于地表

自然原因:地势低洼,频繁的旱涝灾害(气候变化影响水盐运动地形和气候因素导致的地下水位变化);气候干旱,蒸发旺盛。

土壤盐碱化的原因?

灌溉

土壤中的盐分

降水

降水

盐分积聚于地表

人为原因:引起的地下水位上升

①不合理的灌溉方式——大水漫灌,只灌不排的灌溉措施,导致地下水位上升,蒸发旺盛使得土壤中的盐分向地表积聚;

②沿海地区过度开采地下水,引起海水倒灌,导致土地盐碱化。

春秋季返盐、夏季淋盐、冬季盐分相对稳定

知识链接

"盐碱地"的形成

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 季节

水盐

运动

气候变化及形成原因

春季(旱季)

返盐

蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

夏季(雨季)

淋盐

降水量大,土壤表层盐分被雨水淋洗,使土壤表层脱盐

秋季(旱季)

返盐

蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

冬季(旱季)

盐分

稳定

降水少,气温低,蒸发弱,盐分稳定

知识链接

"盐碱地"的综合治理

引淡淋盐∶引淡水灌溉,降低作物土壤根区含盐量,使土体脱盐;

井灌井排∶抽取盐水补充淡水,使咸水淡化;

覆盖∶选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量;

农业生物措施∶营造防护林带,果、椿、棉间作等,巩固水盐调节效果。

优良土壤的养护—休耕和作物轮作制度

澳大利亚墨累—达令盆地农场内的土地交替种植小麦、牧草或休耕,可充分保持土壤肥力,提高作物产量。

休耕—耕地在可种作物的季节只耕不种或不耕不种的方式。

作物轮作制度—在同一田块上不同年度间有顺序的轮换种植不同作物或以复种方式进行种植的方式。

优良土壤的养护—种植绿肥作物

绿肥作物,如蚕豆、紫云英(红花草)、荞麦等,经过一定时期生长之后,将其绿色茎叶切断直接翻入土中,绿肥含有多种养分和大量有机质,能改善土壤结构,促进土壤熟化,增强地力。绿肥作物多为豆类,在轮作中往往占有重要地位,多数可兼作饲草。

优良土壤的养护—广施农家肥

农家肥为有机肥,特点是种类多、来源广、数量大,便于就地取材,就地使用,成本较低。

这些营养元素多呈有机物状态,难于被作物直接吸收利用,必须经过土壤中的化学物理作用和微生物的发酵、分解,使养分逐渐释放,因而肥效长而稳定。

另外,施用有机肥料有利于促进土壤团粒结构的形成,使土壤中空气和水的比值协调,使土壤疏松,增加保水、保温、透气、保肥的能力。

案例探究:东北平原黑土地肥力下降

由于过量开垦,黑土地已越来越少。据资料表明,目前黑土区耕地表层有机质含量已经下降到2.5%~6.5%之间,与开垦初期的11.8%相比下降了一半以上。

1956年至1959年东北黑土厚度为55厘米,1973年至1978年黑土厚度为45厘米,1979年至1983年黑土厚度为40厘米,目前黑土厚度为30厘米。

可以采取哪些保护黑土的措施?

种养结合:

休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里