2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元《师说》课件38张PPT

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元《师说》课件38张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 14:31:59 | ||

图片预览

文档简介

韩愈

2021年人教版高中语文教学课件☆★

文体知识

是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。“说”与“论”相比要随便些。像《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。“说” ,古义为陈述和解说,因而对这类文体都可以按“解说…的道理”来理解。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。

说

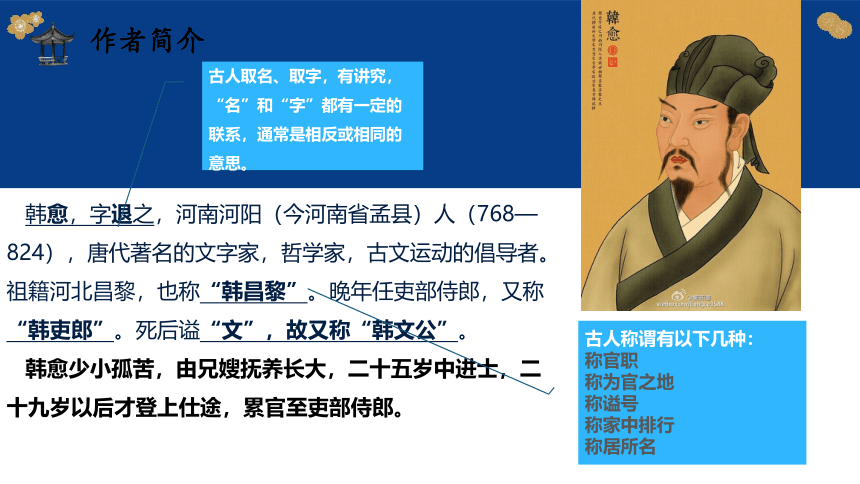

韩愈,字退之,河南河阳(今河南省孟县)人(768—824),唐代著名的文字家,哲学家,古文运动的倡导者。祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏郎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大,二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。

古人取名、取字,有讲究,“名”和“字”都有一定的联系,通常是相反或相同的意思。

古人称谓有以下几种:

称官职

称为官之地

称谥号

称家中排行

称居所名

作者简介

和韩愈有关的三个关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

文化知识

唐

宋

八

大

家

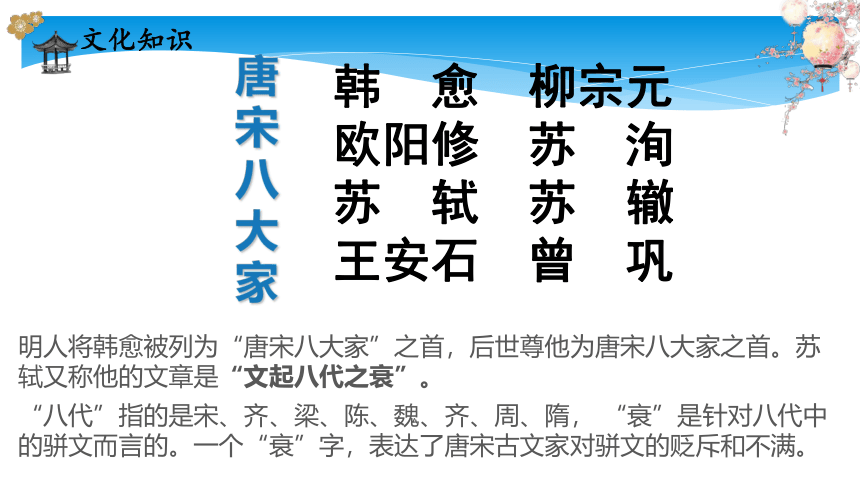

韩 愈 柳宗元 欧阳修 苏 洵 苏 轼 苏 辙 王安石 曾 巩

文化知识

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又称他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

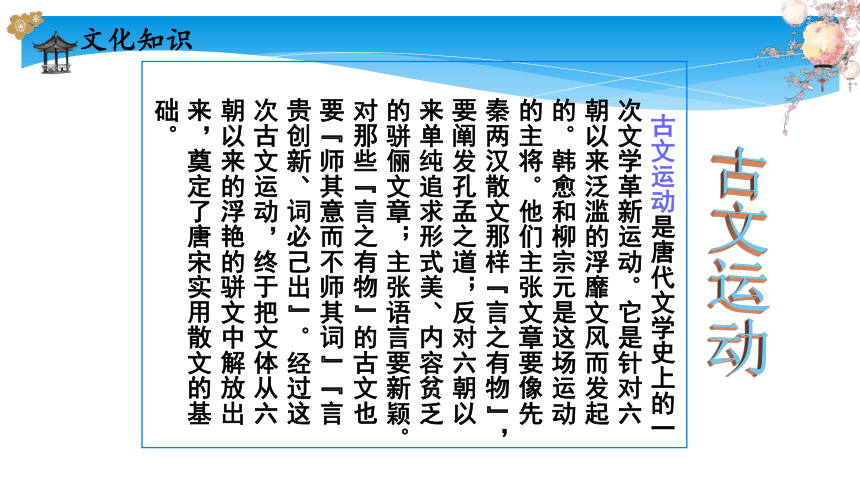

古文运动

古文运动是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

文化知识

韩潮苏海

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩流转” 。(《上欧阳内翰第一书》)

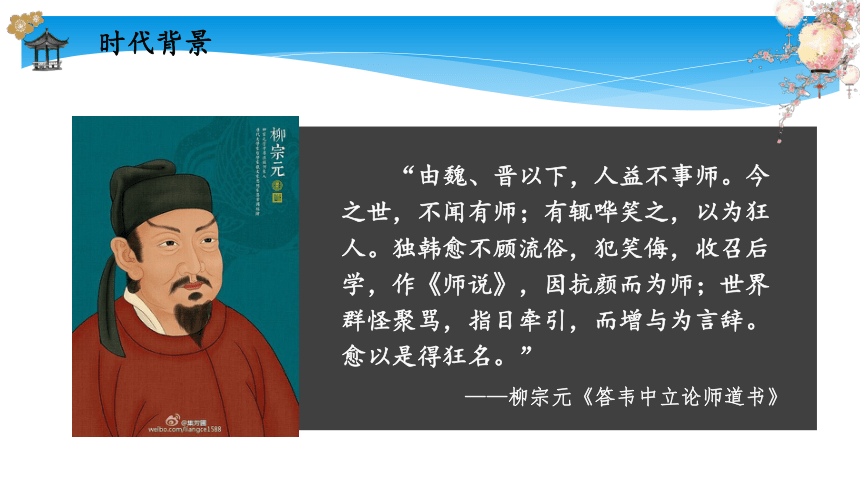

时代背景

“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

句读 (dòu ) 或不焉 (fǒu ) 经传(zhuàn)

近谀( yú ) 老聃( dān) 传道(chuán)

李蟠( pán) 苌弘 (cháng ) 无少(shào)

择师而教之 (jiāo) 不耻相师(xiāng)

范读正音

研读第一段

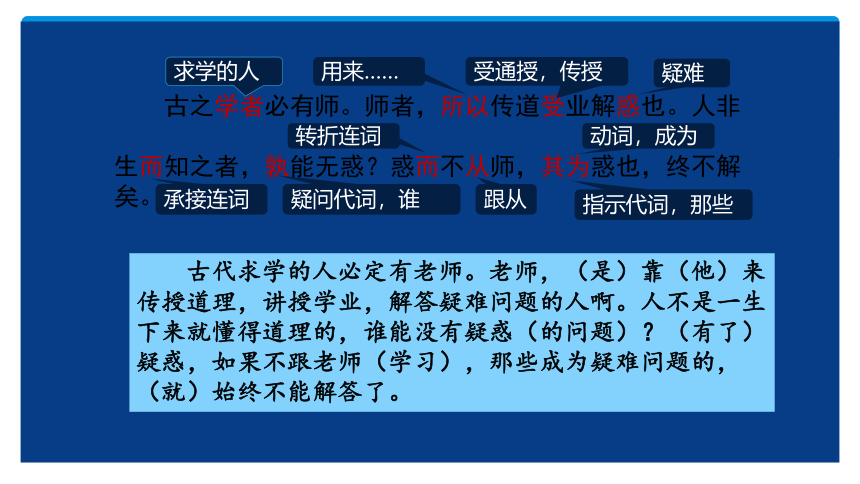

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

受通授,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……

疑难

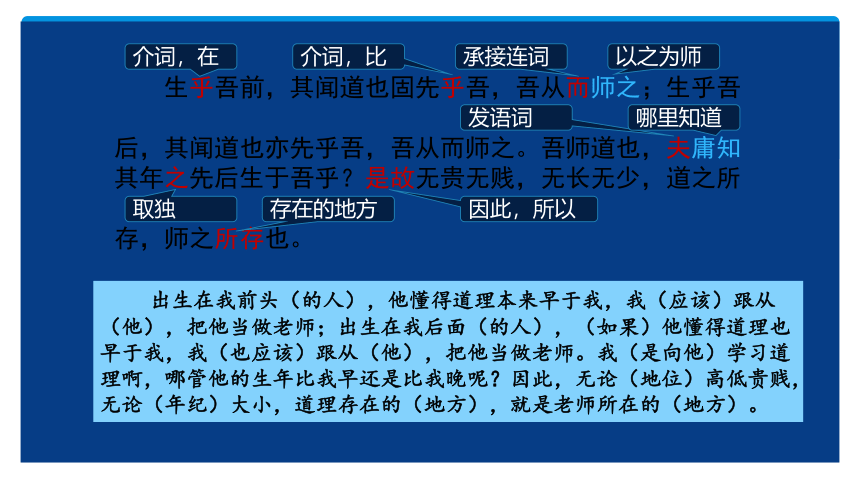

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

修辞探微

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第二段

文本研讨:第二段

嗟乎!师道①之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出②人也远③矣,犹且④从师而问⑤焉;今之众人,其下⑥圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣⑦益圣⑧ ,愚⑨益愚⑩ 。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其?皆出于此乎?爱其?子,择师而教之;于其?身也,则耻师焉,惑?矣。彼童子之师,授之书而习其句读?者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之?不知,惑之

①师:动词,从师学习;道:名词,风尚; ②动词,超出;③多,形容词;

④还,副词;⑤请教,动词;⑥低,形容词;⑦圣明的人,名词;⑧动词,圣明;⑨愚昧的人,名词; ⑩动词,愚昧; ?疑问副词,难道;?代词,他的;

?代词,自己;?糊涂,形容词;?句中停顿的语气所在;?前置宾语标志;

不解,或①师焉,或不焉,小②学而大③遗,吾未见其明④也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族⑤ ,曰师曰弟子云者⑥ ,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞⑦ ,官盛⑧则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿⑨ ,今其智乃⑩反不能及? ,其?可怪也欤!

①不定代词,有的人; ②小的方面;③大的方面;④明智;⑤类;⑥说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”;⑦可羞愧;⑧地位高;⑨队列,不齿,不以为伍; ⑩却; ?赶得上;?副词表反问,难道;

这段话在句式上有什么特点?第二段的中心论点是什么?主要运用了什么样的论证方式?

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。而这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。?

整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

论证小结

提出分论点:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

中心

论点

分论点

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

纵比

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

自比

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

横比

反面论证

对比论证

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

论证方法:对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象

从师的态度

结果

论述中心

1

“今之众人”

“耻学于师”

“愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人”

“从师而问”

“圣益圣”

2

于其子

择师而教之

小学

于其身

耻师

大遗

3

百工之人

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族

曰师曰弟子……群聚而笑之

研读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

第三自然段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:

举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

研读第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,那些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

课堂拓展

《将心比心,各得其所》

——谈作文写作中的同理心

宋代著名理学家、思想家、哲学家、教育家朱熹在《朱子语类·大学三》中写道:“俗语所谓将心比心,如此则各得其平矣。”这里的“将心比心”和西方现代心理学家提出的“同理心”是一样的道理,指的是我们应该多站在对方的角度,多从对方的心理思考问题、处理事情,设身处地去感受、去体谅他人。

借此我想说:感人心者,莫先乎情。情之动人,莫若共情,这就要求学生要有同理心,在写作文的时候能够换位思考,洞悉阅卷老师的心理,站在一线教师的立场,用感人肺腑的教师故事加之充满深情的语言潮水去冲击阅卷老师心灵的礁石,就能碰撞出高分的浪花。

而那些站在道德高地,动辄批评教师,抨击教育的考场作文,无异于给阅卷教师当头一棒,会致使老满腹委屈,甚至心寒意冷,这类作文得分也可想而知。

首先,我们以2018年郑州一检“湖南弑师案”作文为例。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

①2017年11月12日,成绩优异的湖南高三学生小罗因成绩波动被批评并要被通知家长,在办公室将班主任刺死。

②小罗(同上文)的成绩足以考上一所重点大学,但他只想考取一所二本学校。他的解释是:“我只想过轻轻松松的生活。”

③没有教不好的学生,有不会教的老师。(中国现代教育家陈鹤琴)

④宁吃高考苦,不留终身憾!(某校高考励志口号)

⑤我是教师/我拒绝把我比作灵魂工程师……不要给我戴上神圣的光环/再用世俗的眼光把我的人格蔑视贬低……(网络流行诗《我是教师,我拒绝》)

⑥一想到为人父母居然不用经过考试,就觉得真是太可怕了。(日本作家伊坂幸太郎)

读了上面六则材料你有怎样的感触与思考?请以其中两三则为基础确定立意,并在文中合理引用或适时联系,写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

这个作文命题从教师角度立意为:教师过度关注学生的成绩而忽视了对学生人性和德育的培养,教师教育措施不得当,简单粗暴,容易激化师生矛盾。本当是一等立意。

但是,从此角度立意的文章,往往对被杀教师缺少同情心,对教育大加挞伐,对教师棍扫一大片,有的言辞相当激烈。此类文章,得分往往不会太高。

而下面这篇因对老师抱有同情心、同理心,能给为老师鼓与呼,情真意满,获得了高分。

范文1《还老师一个没有桎梏的灵魂》 56分

中国现代教育家陈鹤琴认为“没有教不好的学生,只有不会教的老师”,事实上,与陈鹤琴持同样观点的人数不胜收数。然而,正是这样的态度为教师的灵魂加上了沉重的桎梏。

诚然,教师教育学生是他们的职责,但这并非是要求老师对学生一切行为买单。有这样一个细节值得玩味,从前教师的地位至高无上,有“一日为师,终身为父”的说法,如今师生地位反施,有时老师甚至要依学生脸色行事。这样的转变反映出社会的发展,更反映出社会观念的僵化与畸形。这不是某个人的问题,而是时代的症候之一。在大众对传统美德的呼唤中教师“辛勤的园丁”、“灵魂的工程师”等美誉被一再强化。只有教师付出一切、才能将学生培养成才。于是教师的人权被忽视了,客观教育规律被扭曲了,大家都不同程度地令老师的灵魂陷入囹圄之中。

把学生的问题归咎于老师是病态,而用世俗的眼光蔑视贬低教师的人格则是病入膏育,正因这种病的流行传播,网络流行诗《我是教师,我拒绝》 才应运而生。如果这种扭曲心态不能被拨乱反正,再套用灰犀牛理论,出问题将是不可避免的结果。湖南优等生小罗因自身原因刺死班主任正是这一病态观念酿成的恶果。《圣经》里有一箴言:“已有之事,后必再有,已行之事,后必再行。日光之下,并无新事。”像小罗这样的学生不在少数,老师尽心尽力却只落得这般下场,不得不令人叹惋,由此可见社会给予教师的棰梏后患无穷。

一系列师生悲剧严生后,社会也有了反响。但如果大众只流于批判指责的层面,或许不乏教有和警示作用,却难以达到解放教师灵魂的目的。只有正确看待教师,尊重老师的人格,遵循客观规律,老师才能成为学生成长的助力,良性师生关系才得以构建。

因此,亟待从宏观层面加强顶层设计从微观层面改进具体措施,正确对待教师这一职业,清晰划分教师的权责界线,让我们 树 立正的观念,尊重老师的权利与人格,共同努力,还老师个没有桎格的灵魂!

突出特色:以一位评论家的口吻,娓娓道出“教师灵魂”被桎梏的现象、原因以及解决的办法,大量运用例证、引证来说理,运用假设、因果等论证观点,语言思辨性极强,说理透彻。

再以2019年郑州一检“利他与利己”给材料话题型作文为例。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“上善若水,水善利万物而不争。”老子之所以推崇水,很重要的一个原因就是水包含了“利他”精神。在中国传统文化中,贤人的境界是“自利利他,胸怀天下”。但现在不少人认为,利他和利己是对立的,利他就是牺牲自己,利他思维违背人的本性,因为“人不为己,天诛地灭”!

究竟应该“利己”还是“利他”?这一问题引起了同学们激烈的争论。

请你联系社会现实,写一篇发言稿,表达你对这个问题的认识和思考,并在班会上与同学们交流。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

近几年的作为突出“中国学生核心素养”和“社会主义核心价值观”的考查。这就是我常说的“双核心”。

考场作文在立意方面绝对不是能够自圆其说即可,符合主流价值观的立意,尤其是契合社会主义核心价值观的立意和指向中国学生核心素养的立意,往往是最佳立意。

这次作文,过度张扬利己的立意,比如原材料中“利他就是牺牲自己“,尤其是“人不为己,天诛地灭”等,都有违“双核心”。比如,核心价值观中的“和谐”,核心素养中的“人文情怀”“社会责任”“健全人格”等。

而“ 善利万物,处下不争”、“自利利他,胸怀天下”、“利他就是最好的利己”,“只有利他,才能利己”、“利他而生利己,无我而成大我”等才是最佳立意。

并且,选用身边的优秀教师作文素材,赞扬他们的利他精神,便很能激发阅卷教师的荣誉感,获得阅卷老师的青睐。下面的作文片段,选用了郑州市最美教师周超、河南省最美教师李芳和感动中国的河南教师张玉滚做例子,效果奇佳。

利他而生利己,无我而成大我

尊敬的老师、同学们:

大家好!

老子有言“上善若水,水利万物而不争“,因其不争,故其善胜;先贤有志“自利利他,胸怀天下”,因其利他,故得自利;今人竟云“人不为己,天诛地灭”,如此赤裸裸,怎不令人汗颜?鉴古观今并见贤思齐,我今天发言的题目是《无我而成大我,利他而生利己》。

利他精神,是美好教育的最美注脚,无我而成大我。

同学们,上海师范大学的文学博士陈xx教授来我校讲学,他课件扉页的那句“教育就是传递一种利他的精神。”大家应该印象深刻吧?在我们郑州,利他精神正成美好教育的最好注脚,在校午餐、放学托管、周末监考连轴转,人民教师正为创办人民满意的教育默默奉献。我们身边,又有多少教师在践行着“利他”精神,从而成全了无上光荣的“大我”:郑州市国防科技学校前校长周超,就像一个小太阳无私地照耀着学校的一师一生、一草一木;推开学生自己被撞牺牲李芳,用49年的平凡呵护那感天动地的一瞬;感动中国的张玉滚,铆在深山18载,陪伴了五百多山里娃的求学路……

2021年人教版高中语文教学课件☆★

文体知识

是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。“说”与“论”相比要随便些。像《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。“说” ,古义为陈述和解说,因而对这类文体都可以按“解说…的道理”来理解。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。

说

韩愈,字退之,河南河阳(今河南省孟县)人(768—824),唐代著名的文字家,哲学家,古文运动的倡导者。祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏郎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大,二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。

古人取名、取字,有讲究,“名”和“字”都有一定的联系,通常是相反或相同的意思。

古人称谓有以下几种:

称官职

称为官之地

称谥号

称家中排行

称居所名

作者简介

和韩愈有关的三个关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

文化知识

唐

宋

八

大

家

韩 愈 柳宗元 欧阳修 苏 洵 苏 轼 苏 辙 王安石 曾 巩

文化知识

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又称他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

古文运动

古文运动是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

文化知识

韩潮苏海

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩流转” 。(《上欧阳内翰第一书》)

时代背景

“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

句读 (dòu ) 或不焉 (fǒu ) 经传(zhuàn)

近谀( yú ) 老聃( dān) 传道(chuán)

李蟠( pán) 苌弘 (cháng ) 无少(shào)

择师而教之 (jiāo) 不耻相师(xiāng)

范读正音

研读第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

受通授,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……

疑难

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

修辞探微

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第二段

文本研讨:第二段

嗟乎!师道①之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出②人也远③矣,犹且④从师而问⑤焉;今之众人,其下⑥圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣⑦益圣⑧ ,愚⑨益愚⑩ 。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其?皆出于此乎?爱其?子,择师而教之;于其?身也,则耻师焉,惑?矣。彼童子之师,授之书而习其句读?者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之?不知,惑之

①师:动词,从师学习;道:名词,风尚; ②动词,超出;③多,形容词;

④还,副词;⑤请教,动词;⑥低,形容词;⑦圣明的人,名词;⑧动词,圣明;⑨愚昧的人,名词; ⑩动词,愚昧; ?疑问副词,难道;?代词,他的;

?代词,自己;?糊涂,形容词;?句中停顿的语气所在;?前置宾语标志;

不解,或①师焉,或不焉,小②学而大③遗,吾未见其明④也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族⑤ ,曰师曰弟子云者⑥ ,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞⑦ ,官盛⑧则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿⑨ ,今其智乃⑩反不能及? ,其?可怪也欤!

①不定代词,有的人; ②小的方面;③大的方面;④明智;⑤类;⑥说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”;⑦可羞愧;⑧地位高;⑨队列,不齿,不以为伍; ⑩却; ?赶得上;?副词表反问,难道;

这段话在句式上有什么特点?第二段的中心论点是什么?主要运用了什么样的论证方式?

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。而这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。?

整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

论证小结

提出分论点:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

中心

论点

分论点

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

纵比

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

自比

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

横比

反面论证

对比论证

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

论证方法:对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象

从师的态度

结果

论述中心

1

“今之众人”

“耻学于师”

“愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人”

“从师而问”

“圣益圣”

2

于其子

择师而教之

小学

于其身

耻师

大遗

3

百工之人

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族

曰师曰弟子……群聚而笑之

研读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

第三自然段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:

举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

研读第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,那些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

课堂拓展

《将心比心,各得其所》

——谈作文写作中的同理心

宋代著名理学家、思想家、哲学家、教育家朱熹在《朱子语类·大学三》中写道:“俗语所谓将心比心,如此则各得其平矣。”这里的“将心比心”和西方现代心理学家提出的“同理心”是一样的道理,指的是我们应该多站在对方的角度,多从对方的心理思考问题、处理事情,设身处地去感受、去体谅他人。

借此我想说:感人心者,莫先乎情。情之动人,莫若共情,这就要求学生要有同理心,在写作文的时候能够换位思考,洞悉阅卷老师的心理,站在一线教师的立场,用感人肺腑的教师故事加之充满深情的语言潮水去冲击阅卷老师心灵的礁石,就能碰撞出高分的浪花。

而那些站在道德高地,动辄批评教师,抨击教育的考场作文,无异于给阅卷教师当头一棒,会致使老满腹委屈,甚至心寒意冷,这类作文得分也可想而知。

首先,我们以2018年郑州一检“湖南弑师案”作文为例。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

①2017年11月12日,成绩优异的湖南高三学生小罗因成绩波动被批评并要被通知家长,在办公室将班主任刺死。

②小罗(同上文)的成绩足以考上一所重点大学,但他只想考取一所二本学校。他的解释是:“我只想过轻轻松松的生活。”

③没有教不好的学生,有不会教的老师。(中国现代教育家陈鹤琴)

④宁吃高考苦,不留终身憾!(某校高考励志口号)

⑤我是教师/我拒绝把我比作灵魂工程师……不要给我戴上神圣的光环/再用世俗的眼光把我的人格蔑视贬低……(网络流行诗《我是教师,我拒绝》)

⑥一想到为人父母居然不用经过考试,就觉得真是太可怕了。(日本作家伊坂幸太郎)

读了上面六则材料你有怎样的感触与思考?请以其中两三则为基础确定立意,并在文中合理引用或适时联系,写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

这个作文命题从教师角度立意为:教师过度关注学生的成绩而忽视了对学生人性和德育的培养,教师教育措施不得当,简单粗暴,容易激化师生矛盾。本当是一等立意。

但是,从此角度立意的文章,往往对被杀教师缺少同情心,对教育大加挞伐,对教师棍扫一大片,有的言辞相当激烈。此类文章,得分往往不会太高。

而下面这篇因对老师抱有同情心、同理心,能给为老师鼓与呼,情真意满,获得了高分。

范文1《还老师一个没有桎梏的灵魂》 56分

中国现代教育家陈鹤琴认为“没有教不好的学生,只有不会教的老师”,事实上,与陈鹤琴持同样观点的人数不胜收数。然而,正是这样的态度为教师的灵魂加上了沉重的桎梏。

诚然,教师教育学生是他们的职责,但这并非是要求老师对学生一切行为买单。有这样一个细节值得玩味,从前教师的地位至高无上,有“一日为师,终身为父”的说法,如今师生地位反施,有时老师甚至要依学生脸色行事。这样的转变反映出社会的发展,更反映出社会观念的僵化与畸形。这不是某个人的问题,而是时代的症候之一。在大众对传统美德的呼唤中教师“辛勤的园丁”、“灵魂的工程师”等美誉被一再强化。只有教师付出一切、才能将学生培养成才。于是教师的人权被忽视了,客观教育规律被扭曲了,大家都不同程度地令老师的灵魂陷入囹圄之中。

把学生的问题归咎于老师是病态,而用世俗的眼光蔑视贬低教师的人格则是病入膏育,正因这种病的流行传播,网络流行诗《我是教师,我拒绝》 才应运而生。如果这种扭曲心态不能被拨乱反正,再套用灰犀牛理论,出问题将是不可避免的结果。湖南优等生小罗因自身原因刺死班主任正是这一病态观念酿成的恶果。《圣经》里有一箴言:“已有之事,后必再有,已行之事,后必再行。日光之下,并无新事。”像小罗这样的学生不在少数,老师尽心尽力却只落得这般下场,不得不令人叹惋,由此可见社会给予教师的棰梏后患无穷。

一系列师生悲剧严生后,社会也有了反响。但如果大众只流于批判指责的层面,或许不乏教有和警示作用,却难以达到解放教师灵魂的目的。只有正确看待教师,尊重老师的人格,遵循客观规律,老师才能成为学生成长的助力,良性师生关系才得以构建。

因此,亟待从宏观层面加强顶层设计从微观层面改进具体措施,正确对待教师这一职业,清晰划分教师的权责界线,让我们 树 立正的观念,尊重老师的权利与人格,共同努力,还老师个没有桎格的灵魂!

突出特色:以一位评论家的口吻,娓娓道出“教师灵魂”被桎梏的现象、原因以及解决的办法,大量运用例证、引证来说理,运用假设、因果等论证观点,语言思辨性极强,说理透彻。

再以2019年郑州一检“利他与利己”给材料话题型作文为例。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“上善若水,水善利万物而不争。”老子之所以推崇水,很重要的一个原因就是水包含了“利他”精神。在中国传统文化中,贤人的境界是“自利利他,胸怀天下”。但现在不少人认为,利他和利己是对立的,利他就是牺牲自己,利他思维违背人的本性,因为“人不为己,天诛地灭”!

究竟应该“利己”还是“利他”?这一问题引起了同学们激烈的争论。

请你联系社会现实,写一篇发言稿,表达你对这个问题的认识和思考,并在班会上与同学们交流。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

近几年的作为突出“中国学生核心素养”和“社会主义核心价值观”的考查。这就是我常说的“双核心”。

考场作文在立意方面绝对不是能够自圆其说即可,符合主流价值观的立意,尤其是契合社会主义核心价值观的立意和指向中国学生核心素养的立意,往往是最佳立意。

这次作文,过度张扬利己的立意,比如原材料中“利他就是牺牲自己“,尤其是“人不为己,天诛地灭”等,都有违“双核心”。比如,核心价值观中的“和谐”,核心素养中的“人文情怀”“社会责任”“健全人格”等。

而“ 善利万物,处下不争”、“自利利他,胸怀天下”、“利他就是最好的利己”,“只有利他,才能利己”、“利他而生利己,无我而成大我”等才是最佳立意。

并且,选用身边的优秀教师作文素材,赞扬他们的利他精神,便很能激发阅卷教师的荣誉感,获得阅卷老师的青睐。下面的作文片段,选用了郑州市最美教师周超、河南省最美教师李芳和感动中国的河南教师张玉滚做例子,效果奇佳。

利他而生利己,无我而成大我

尊敬的老师、同学们:

大家好!

老子有言“上善若水,水利万物而不争“,因其不争,故其善胜;先贤有志“自利利他,胸怀天下”,因其利他,故得自利;今人竟云“人不为己,天诛地灭”,如此赤裸裸,怎不令人汗颜?鉴古观今并见贤思齐,我今天发言的题目是《无我而成大我,利他而生利己》。

利他精神,是美好教育的最美注脚,无我而成大我。

同学们,上海师范大学的文学博士陈xx教授来我校讲学,他课件扉页的那句“教育就是传递一种利他的精神。”大家应该印象深刻吧?在我们郑州,利他精神正成美好教育的最好注脚,在校午餐、放学托管、周末监考连轴转,人民教师正为创办人民满意的教育默默奉献。我们身边,又有多少教师在践行着“利他”精神,从而成全了无上光荣的“大我”:郑州市国防科技学校前校长周超,就像一个小太阳无私地照耀着学校的一师一生、一草一木;推开学生自己被撞牺牲李芳,用49年的平凡呵护那感天动地的一瞬;感动中国的张玉滚,铆在深山18载,陪伴了五百多山里娃的求学路……