2020-2021学年人教版高中语文必修4第二单元《辛弃疾词两首》 课件(共41页PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修4第二单元《辛弃疾词两首》 课件(共41页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 471.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 14:32:24 | ||

图片预览

文档简介

6 辛弃疾词两首

资源助读

知识整合

一、作者简介

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋词人。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,辛弃疾聚众二千,在耿京麾下任掌书记。后耿京被叛徒所害,辛弃疾率骑兵杀入金营,活捉叛徒。绍兴三十二年,辛弃疾率军投奔南宋。他一再奏表进言,主张北伐抗金,但朝廷只派他任地方官吏,不给他率兵出征的机会。他在担任地方官的时候,积极练兵备战,却不断遭到投降派的陷害。朝廷对他总是起而复黜,黜而又用;而他则招之即来,挥之则去,从不放弃伐金复国的心志。但由于政敌的排挤、打击,他最终也未能如愿。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

资源助读

知识整合

二、作品背景

《水龙吟》作于宋孝宗淳熙元年(1174)秋,辛弃疾在建康任江东安抚司参议官时。这时,他自江北率领人马来到南宋已有十多年了,却一直没有受到朝廷的重用。他深感受压抑,内心充满了愤懑不平。他为了消愁而登上赏心亭,面对着大好江山,无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨激昂的抒情词。

资源助读

知识整合

《永遇乐》写于宋宁宗开禧元年(1205),这之前,辛弃疾在福建安抚使任上,因政敌的弹劾而被罢官。他先居上饶,后徙铅山,先后被闲置达8年之久!嘉泰三年(1203),朝廷将他召入京师,并派他出任镇江知府,这首词便是他在镇江任上所作。他本以为此时能有所作为,但很快他便发觉了宰相韩侂胄是为了邀功,只想草率出兵,而朝廷则毫无北伐复国之意。因此作者深感失望和气愤。他登上北固亭,把自己的一腔怒气和怨恨尽情地宣泄在这首词中。

本课所选的两首词虽作于他的早年和晚年两个不同的时期,但都表现了他御敌抗金的爱国思想和壮志未酬的愤慨之情。

资源助读

知识整合

三、相关常识

辛派词人,是指南宋时期,受辛弃疾的影响而形成的一个诗词流派,其成员主要有陈亮、刘过、刘克庄等。他们继承辛弃疾的豪放词风,意象宏大肆意,风格雄豪悲壮,意境慷慨激昂,以抗敌爱国、感抚时事为主要创作内容。

资源助读

知识整合

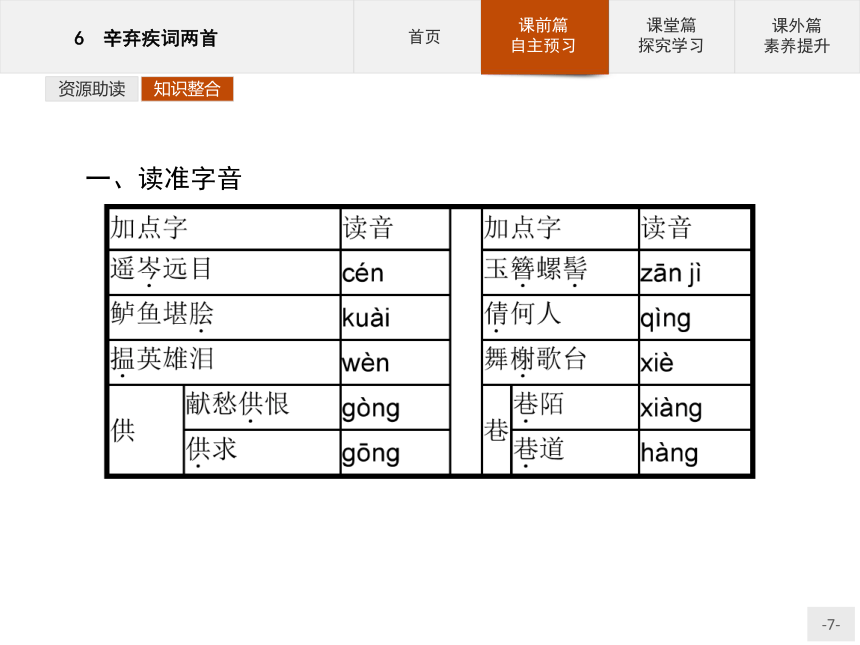

一、读准字音

资源助读

知识整合

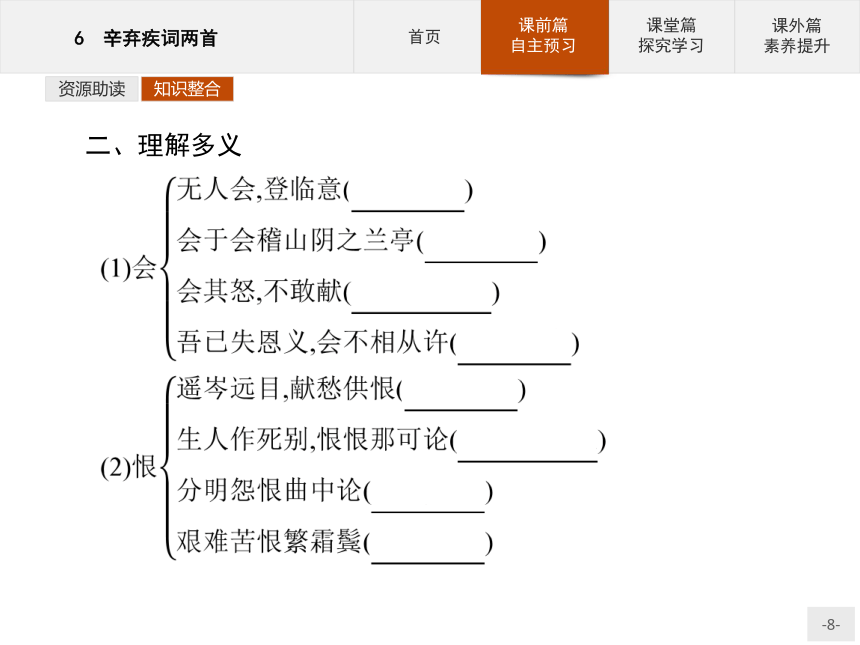

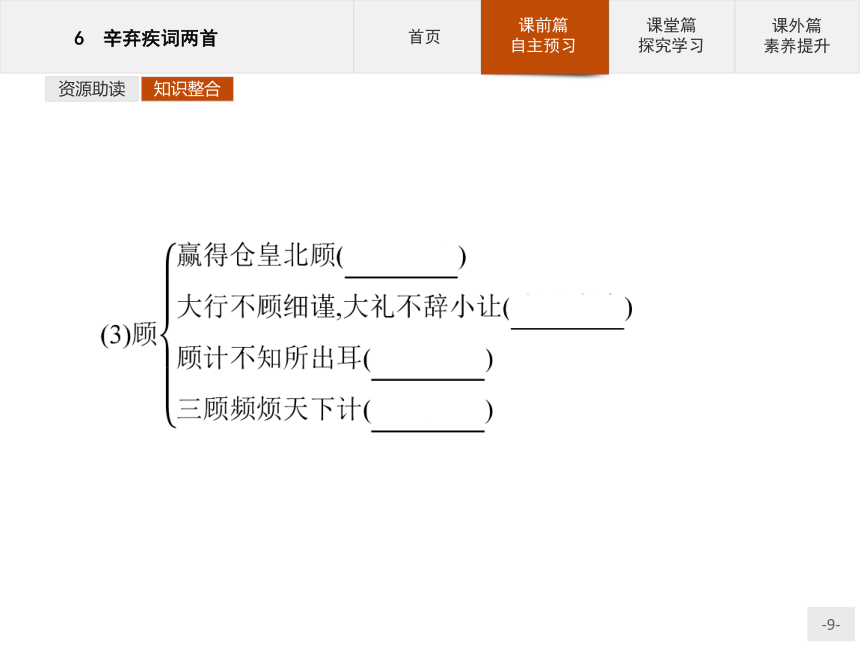

二、理解多义

资源助读

知识整合

资源助读

知识整合

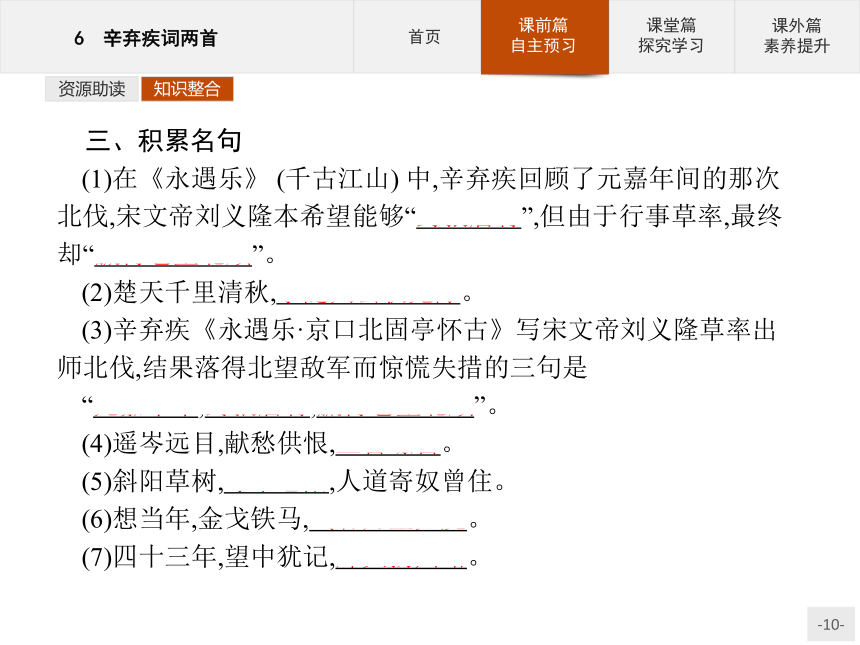

三、积累名句

(1)在《永遇乐》 (千古江山) 中,辛弃疾回顾了元嘉年间的那次北伐,宋文帝刘义隆本希望能够“封狼居胥”,但由于行事草率,最终却“赢得仓皇北顾”。

(2)楚天千里清秋,水随天去秋无际。

(3)辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》写宋文帝刘义隆草率出师北伐,结果落得北望敌军而惊慌失措的三句是

“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”。

(4)遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

(5)斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

(6)想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

(7)四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

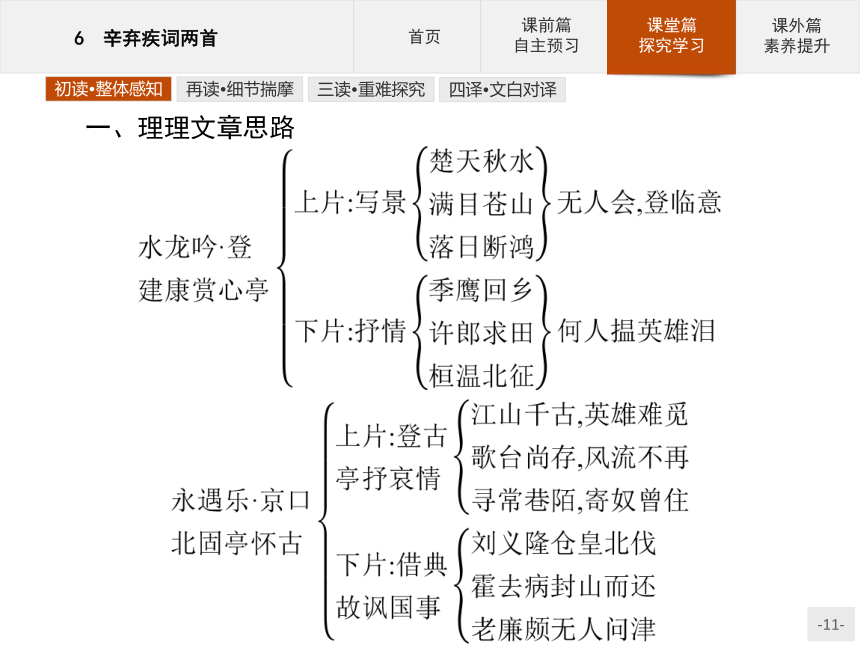

一、理理文章思路

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

二、说说文章主旨

《水龙吟·登建康赏心亭》一词,通过写登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地、统一祖国的雄心壮志和功业未成的苦闷心情,表现对南宋统治者苟且偷安的批判,表达深沉的爱国之情。

《永遇乐·京口北固亭怀古》一词,借“怀古”赞扬孙权、刘裕的抗敌业绩,批评南宋当政者仓促北伐的冒险行动,表达自己积极抗金、恢复中原、统一国家的热切愿望。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

【任务一】 赏析《水龙吟》的语言与情感

1.“楚天千里清秋,水随天去秋无际”两句极力渲染“秋”字,有什么含义?

参考答案:指出登临的时间,渲染凄清悲凉的氛围,为全词奠定感伤的基调。

2.“遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻”三句,采用了什么手法?“愁”“恨”缘何而发?

参考答案:采用移情于物(拟人、比喻)的手法,人心中有愁有恨,所见之远山也似乎在“献愁供恨”。中原收复无日,朝廷偏安苟和,志士不得其位。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

3.“落日楼头,断鸿声里,江南游子”三句中“落日”“断鸿”“游子”几个意象具有怎样的含义?这三句在写景上具有怎样的特点?

参考答案:“落日”本是自然景象,在此含有南宋国势衰败的意思。“断鸿”是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。“游子”指词人自己,词人南渡后,漂泊孤单,抑郁不得志。特点:寓情于景,情景交融,虚实相生。通过日暮景色渲染出一种苍茫悲凉的气氛,表现词人的孤寂和悲苦。

4.“休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未”几句,表达了作者怎样的情感、态度?

参考答案:从“休说”看,作者反对张翰回归。实际这里的张翰应是作者自指,家乡沦陷,有家难归,流露出对金人、对南宋朝廷的激愤。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

5.“可惜流年,忧愁风雨,树犹如此”三句的含意是什么?在全词中有何地位?

参考答案:含意:我所忧愁的,只是国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现。地位:这三句是全词的核心,是点明主旨的句子。

6.词的结尾“倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪”与上片哪句话照应?表达了作者怎样的思想情感?

参考答案:与上片“无人会,登临意”相照应。表达了词人自伤抱负不能实现,世无知己,得不到同情与慰藉的愁苦心情。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

【任务二】 赏析《永遇乐》的情感与手法

1.《永遇乐》一词写到了许多人,作者对这些人具有怎样的情感态度?

参考答案:孙权——江山如旧,英雄不再,思念前贤,感慨无人抵御外侮。刘裕——出身贫寒,终创伟业,暗讽朝廷,鞭策鼓励自己。

刘义隆——暗指宰相急功近利,对不做准备的出兵含有警告之意拓跋焘——指责南宋统治者偏安一隅,忘记收复失地,是悲愤之词。廉颇——以廉颇自况,表达仍能为国效力,却报国无门的悲愤。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

2.这首词以《京口北固亭怀古》为题,有什么含义?

参考答案:京口是三国时吴国的国君孙权设置的重镇,并一度为都城,也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。面对锦绣江山,缅怀历史上的英雄人物,正是辛弃疾的登临之意。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

3.《永遇乐》这首词除用典外,还明显使用了对比手法,根据提示,分别写出其作用。

参考答案:①讽刺南宋朝廷的萎靡不振。②总结历史的经验教训,指出今日应有的做法。③抒发忧国伤时的感慨。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

1.借“美人”抒情,是我国古典诗歌中的传统美学情趣。苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》、辛弃疾的《水龙吟·登建康赏心亭》都采用了这种写法,试对其进行比较分析,说说它们有什么不同。

提示:以美人衬托英雄,这是两首词的共同点,但写法上有正侧、虚实之别,至于在词中的作用,更是各不相同。这些都要细心体味。

参考答案:苏词中“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,用的是侧面实写,因为小乔为周瑜之妻,实有其人,赤壁破曹之时尚健在。词人运疏于密,在紧张激烈的赤壁大战之前,穿插这一个细节,看似闲笔,实际上是以此衬托周瑜谈笑破敌的英雄气概和风采。辛词中怨无人唤取“红巾翠袖,揾英雄泪”,这是正面虚写,因为无人可托,也无美人来揾泪;暗示了无人抚慰志士之心,唯有独自哀伤,发其世无知音之叹。词以美人来衬,使词融入一种刚柔相济之美。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

2.《念奴娇·赤壁怀古》与《永遇乐·京口北固亭怀古》都借咏怀历史抒发感情,这两首词在意境、主旨、手法上有哪些异同?

提示:同是怀古词,在所写的景物、运用的手法、抒发的情感等方面不同。

参考答案:(1)不同点:①《念奴娇·赤壁怀古》上片中,从景中逐层托出人物,为下片的议论做铺垫;《永遇乐·京口北固亭怀古》上片写景中就含有议论,下片议论之中也有写景的地方。②议论涉及的问题不同,深度不同。苏词纵横决荡,议论上能从形而上思索宇宙人生的终极意义;辛词紧扣现实,借咏史谈自己的战略见解,表现自己的爱国情怀。③苏词多铺叙,显得开阔明朗,旷达乐观;辛词多用事,层层转折,显得隐晦深沉。

(2)相同点:结构上均为“地点+怀古”,意境上均为雄浑壮阔,主旨上均为托古喻今。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

水龙吟 登 建康赏心亭

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

永遇乐 京口北固亭怀古

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

技法借鉴

主题阅读

用典手法

技法指导

“用典”也叫“用事”,即引用古籍中的故事或词句,是一种常见的表现手法。典故的使用有三种,即明典、暗典、翻典。明典,令人一看即知其用典;暗典,在字面上看不出用典的痕迹,须详加玩味,方能体会出;翻典,即反用以前的典故,使产生意外之效果。

辛词中用典很多,内容大多跟词人的政治态度和个人遭遇有关。特别是这首《永遇乐·京口北固亭怀古》,除了词人回顾“四十三年”前从北方南来的经历外,全属用典。

技法借鉴

主题阅读

词的上片,词人借孙权和刘裕这两个人物的历史故事,表达了自己抗敌救国的志愿,尤其是对刘裕北伐军队“气吞万里如虎”的形象描写,使我们仿佛看到这个胸怀光复大计的爱国词人就在眼前。词的下片,借用刘义隆草率北伐导致“仓皇北顾”的史实,告诫韩侂胄要吸取历史教训,希望他不要打无准备之仗,最后又用廉颇思为赵用的故事表达了自己的悲愤之情。词中用典,既扩大了词的内容含量,又刻画了鲜明的艺术形象,恰到好处地表达了词人的情感和观点。

对点小练

请借鉴辛弃疾运用典故的手法,自选一个话题,写一段文字。

要求:在这段文字中,至少使用两到三个典故(或诗句),并且使用恰当,抒情自然。200字左右即可。

写作示例在文学的殿堂里,我赞叹李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的气节,也咀嚼杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的忧伤;感慨刘禹锡“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的惊喜,也领受陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的悠闲;惆怅高适“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”的畏途,也奢想王勃“海内存知己,天涯若比邻”的友谊。

春天时,我赏玩“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”的胜境;夏天时,感受“高蝉多远韵,茂树有余音”的超然;秋天时,在“天阶夜色凉如水”中体会“轻罗小扇扑流萤”的孤寂;冬天时,欣赏“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的冬意。

技法借鉴

主题阅读

技法借鉴

主题阅读

拥抱圣洁之莲

名句诵读

常思奋不顾身,而徇国家之急。——司马迁

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

了却君王天下事,赢得生前身后名。——辛弃疾

一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头。——吉鸿昌

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。——周恩来

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。——鲁迅

我是你的,我的祖国!都是你的,我的这心、这灵魂;假如我不爱你,我的祖国,我能爱哪一个人?——裴多菲

技法借鉴

主题阅读

素材趣读

1.辛弃疾:此身常为国家计

“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞。”这是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联。其中“美芹”指辛弃疾的《美芹十论》。南渡后20余岁的辛弃疾对于恢复事业充满信心与希望,他官职低微,仍不断上书进献谋略,他曾于1165年写了10篇论文献给宋孝宗,称《美芹十论》,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。前三篇详细分析了北方人民对女真统治者的怨恨,以及女真统治集团内部的尖锐矛盾。后七篇就南宋方面应如何充实国力,积极准备,及时完成统一中国的事业等问题,提出了一些具体的规划。虽然当时宋金议和刚确定,朝廷没有采纳他的建议,但我们从中不难看出辛弃疾的爱国情怀。

技法借鉴

主题阅读

2.不愿蹉跎过此生

辛弃疾作为南宋臣民,有很长时间被朝廷闲置一旁。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真、特别执着地去工作。40年间无论在何地何时任何职,甚至赋闲期间,他都不停地上书,一有任职机会他就真抓实干,练兵、筹款,整饬政务,时刻准备重返前线。他曾任湖南安抚使,这本是一个地方行政长官,他却在任上创办了一支2 500人的“飞虎军”,铁甲烈马,威风凛凛,雄镇江南。建军之初,造营房,恰逢连日阴雨,无法烧制屋瓦。他就下令,动员当地居民,每户送瓦两片,立付现银,两日内便全部筹足屋瓦。后来他到福建任地方官,又在那里招兵买马。闽南与漠北相隔何其远,但还是隔不断他的忧民情、复国志。

技法借鉴

主题阅读

美文品读

郁孤台之魂

徐南铁

我与辛弃疾在郁孤台上相会。

八百年的时光衔枚疾走,郁孤台几番修修废废,辛弃疾凭栏远眺的凝重身影却在台上徘徊。

你还在俯望着江水吗?这江当然不是八百年前的江。八百年前,金兵入侵,生灵涂炭。你叹息那清清的江水中有多少行人泪。如今,废城墙外建起了一座华丽的人行桥,桥上行人不断,桥下木船相连。

你还在倾听对岸山中的鹧鸪声吗?对岸的鹧鸪曾经为你的壮志抱屈,与你“天凉好个秋”的心曲唱和。今天,你的鹧鸪已飞入历史的深处。对岸陈列的是工厂、民居。鹧鸪的子孙们只在更远的山林中吟哦古调。

技法借鉴

主题阅读

幼时就读过你的“郁孤台下清江水”。那时住在赣州,却不知这郁孤台就在赣州的西北角。及至知道了城内叫田螺岭的高阜就是你“西北望长安”的高台,我这才急匆匆兴冲冲地骑着车奔向那里,想依着你的英魂去领略“青山遮不住,毕竟东流去”的沉郁、苍凉以及辽邈的历史感。没想到红漆剥落的院门被一把铁锁紧扣。抬眼望去,郁孤台一派败落不堪风雨之貌,灰冷、凋敝,连板壁也不全。只有晾在台上的几件艳丽衣服才见出一分亮色。但是,在蓝色天幕的衬托下,郁孤台的飞檐高高翘起,依然孤傲、挺拔、风骨凛然……

今天,我们终于在郁孤台上相会了!

今天的郁孤台披红点翠,焕然一新,好一副雍容贵态。我相信,作为一个“横绝六合,扫空万古”的词人,你不会为一座郁孤台的兴衰慨叹。你的身影本不是因台的兴衰而兴衰的。

技法借鉴

主题阅读

三层的郁孤台高不过15米,但因建在高处,赣州尽收眼底。赣州不居交通要冲,除了当地的文人墨客偶尔雅集,郁孤台游人不多。这更好,我可以静心同钟爱的词人一起面对这无限关山无限江天,让无限思绪扑面而来。

我问辛弃疾,在郁孤台一千多年的历史中,它接受过那样多的咏唱,苏东坡、戴复古、李梦阳……都是文坛巨子,为什么只有你的一首《菩萨蛮》成为千古绝唱?

辛弃疾不语。我久久凝望着他极目天外的侧影,那非常熟稔的神情渐次幻化为屈原、杜甫、白居易、陆游、龚自珍……我猛然明白了!我总结的答案是:贯穿着中华文化的以天下为己任的精神在辛弃疾的词中强烈地闪耀。

“可怜无数山”的襟怀,“江晚正愁余”的情愫,不就是中华文化脉搏上激越的音符?

技法借鉴

主题阅读

以天下为己任的精神在江风中猎猎作响。人去,这种精神不去;台颓,这种精神不颓。即使滔滔江水干了,这种精神也将奔流不息地传衍……

辛弃疾依然徘徊在郁孤台上。我走下台来,久久地回望郁孤台。也许,历史人民屡屡修复它正是为了辛词中的一片丹红?

郁孤台郁结着民族魂!

技法借鉴

主题阅读

[品开头]

文章开头,如孤峰突起,横跨八百年时空,写“我”与辛弃疾在郁孤台相会,为下文抒情做铺垫。

[品手法]

文章第三、四段都以问句开头,化用辛词《菩萨蛮(郁孤台下清江水)》中的语句,将古今形成对比。

文章第五段写郁孤台当日的凋败,更增加作者对词人命运的同情。

[品情感]

第七段中作者用“横绝六合,扫空万古”形容辛弃疾,不仅突出了辛词风格的豪放旷达,也突出了他爱国精神的崇高卓绝。

[品结尾]

文章结尾用“郁孤台郁结着民族魂”照应文题,起到了点明并深化文章主旨的作用。

技法借鉴

主题阅读

【问题】

1.本文第五段先说“郁孤台一派败落不堪风雨之貌”,后来又说郁孤台“依然孤傲、挺拔、风骨凛然”,作者这样写是为了说明什么?

2.文章第一段写“我与……相会”,结尾两段写“辛弃疾依然……回望郁孤台”“郁孤台郁结着民族魂”。分析作者这样写的意图和好处。

参考答案:1.从外表上看,郁孤台有一种不堪风雨的败落之貌,但是它有一种不因兴衰而兴衰的精神。

2.①这样写更易于表达作者在与历史人物的接近中探讨郁孤台所凝结着的民族精神。②形象地表现了辛弃疾与郁孤台长存及作者对词人辛弃疾和郁孤台精神的无比崇敬。③结尾照应开篇,且点明题旨。

资源助读

知识整合

一、作者简介

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋词人。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,辛弃疾聚众二千,在耿京麾下任掌书记。后耿京被叛徒所害,辛弃疾率骑兵杀入金营,活捉叛徒。绍兴三十二年,辛弃疾率军投奔南宋。他一再奏表进言,主张北伐抗金,但朝廷只派他任地方官吏,不给他率兵出征的机会。他在担任地方官的时候,积极练兵备战,却不断遭到投降派的陷害。朝廷对他总是起而复黜,黜而又用;而他则招之即来,挥之则去,从不放弃伐金复国的心志。但由于政敌的排挤、打击,他最终也未能如愿。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

资源助读

知识整合

二、作品背景

《水龙吟》作于宋孝宗淳熙元年(1174)秋,辛弃疾在建康任江东安抚司参议官时。这时,他自江北率领人马来到南宋已有十多年了,却一直没有受到朝廷的重用。他深感受压抑,内心充满了愤懑不平。他为了消愁而登上赏心亭,面对着大好江山,无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨激昂的抒情词。

资源助读

知识整合

《永遇乐》写于宋宁宗开禧元年(1205),这之前,辛弃疾在福建安抚使任上,因政敌的弹劾而被罢官。他先居上饶,后徙铅山,先后被闲置达8年之久!嘉泰三年(1203),朝廷将他召入京师,并派他出任镇江知府,这首词便是他在镇江任上所作。他本以为此时能有所作为,但很快他便发觉了宰相韩侂胄是为了邀功,只想草率出兵,而朝廷则毫无北伐复国之意。因此作者深感失望和气愤。他登上北固亭,把自己的一腔怒气和怨恨尽情地宣泄在这首词中。

本课所选的两首词虽作于他的早年和晚年两个不同的时期,但都表现了他御敌抗金的爱国思想和壮志未酬的愤慨之情。

资源助读

知识整合

三、相关常识

辛派词人,是指南宋时期,受辛弃疾的影响而形成的一个诗词流派,其成员主要有陈亮、刘过、刘克庄等。他们继承辛弃疾的豪放词风,意象宏大肆意,风格雄豪悲壮,意境慷慨激昂,以抗敌爱国、感抚时事为主要创作内容。

资源助读

知识整合

一、读准字音

资源助读

知识整合

二、理解多义

资源助读

知识整合

资源助读

知识整合

三、积累名句

(1)在《永遇乐》 (千古江山) 中,辛弃疾回顾了元嘉年间的那次北伐,宋文帝刘义隆本希望能够“封狼居胥”,但由于行事草率,最终却“赢得仓皇北顾”。

(2)楚天千里清秋,水随天去秋无际。

(3)辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》写宋文帝刘义隆草率出师北伐,结果落得北望敌军而惊慌失措的三句是

“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”。

(4)遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

(5)斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

(6)想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

(7)四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

一、理理文章思路

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

二、说说文章主旨

《水龙吟·登建康赏心亭》一词,通过写登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地、统一祖国的雄心壮志和功业未成的苦闷心情,表现对南宋统治者苟且偷安的批判,表达深沉的爱国之情。

《永遇乐·京口北固亭怀古》一词,借“怀古”赞扬孙权、刘裕的抗敌业绩,批评南宋当政者仓促北伐的冒险行动,表达自己积极抗金、恢复中原、统一国家的热切愿望。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

【任务一】 赏析《水龙吟》的语言与情感

1.“楚天千里清秋,水随天去秋无际”两句极力渲染“秋”字,有什么含义?

参考答案:指出登临的时间,渲染凄清悲凉的氛围,为全词奠定感伤的基调。

2.“遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻”三句,采用了什么手法?“愁”“恨”缘何而发?

参考答案:采用移情于物(拟人、比喻)的手法,人心中有愁有恨,所见之远山也似乎在“献愁供恨”。中原收复无日,朝廷偏安苟和,志士不得其位。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

3.“落日楼头,断鸿声里,江南游子”三句中“落日”“断鸿”“游子”几个意象具有怎样的含义?这三句在写景上具有怎样的特点?

参考答案:“落日”本是自然景象,在此含有南宋国势衰败的意思。“断鸿”是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。“游子”指词人自己,词人南渡后,漂泊孤单,抑郁不得志。特点:寓情于景,情景交融,虚实相生。通过日暮景色渲染出一种苍茫悲凉的气氛,表现词人的孤寂和悲苦。

4.“休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未”几句,表达了作者怎样的情感、态度?

参考答案:从“休说”看,作者反对张翰回归。实际这里的张翰应是作者自指,家乡沦陷,有家难归,流露出对金人、对南宋朝廷的激愤。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

5.“可惜流年,忧愁风雨,树犹如此”三句的含意是什么?在全词中有何地位?

参考答案:含意:我所忧愁的,只是国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现。地位:这三句是全词的核心,是点明主旨的句子。

6.词的结尾“倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪”与上片哪句话照应?表达了作者怎样的思想情感?

参考答案:与上片“无人会,登临意”相照应。表达了词人自伤抱负不能实现,世无知己,得不到同情与慰藉的愁苦心情。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

【任务二】 赏析《永遇乐》的情感与手法

1.《永遇乐》一词写到了许多人,作者对这些人具有怎样的情感态度?

参考答案:孙权——江山如旧,英雄不再,思念前贤,感慨无人抵御外侮。刘裕——出身贫寒,终创伟业,暗讽朝廷,鞭策鼓励自己。

刘义隆——暗指宰相急功近利,对不做准备的出兵含有警告之意拓跋焘——指责南宋统治者偏安一隅,忘记收复失地,是悲愤之词。廉颇——以廉颇自况,表达仍能为国效力,却报国无门的悲愤。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

2.这首词以《京口北固亭怀古》为题,有什么含义?

参考答案:京口是三国时吴国的国君孙权设置的重镇,并一度为都城,也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。面对锦绣江山,缅怀历史上的英雄人物,正是辛弃疾的登临之意。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

3.《永遇乐》这首词除用典外,还明显使用了对比手法,根据提示,分别写出其作用。

参考答案:①讽刺南宋朝廷的萎靡不振。②总结历史的经验教训,指出今日应有的做法。③抒发忧国伤时的感慨。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

1.借“美人”抒情,是我国古典诗歌中的传统美学情趣。苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》、辛弃疾的《水龙吟·登建康赏心亭》都采用了这种写法,试对其进行比较分析,说说它们有什么不同。

提示:以美人衬托英雄,这是两首词的共同点,但写法上有正侧、虚实之别,至于在词中的作用,更是各不相同。这些都要细心体味。

参考答案:苏词中“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,用的是侧面实写,因为小乔为周瑜之妻,实有其人,赤壁破曹之时尚健在。词人运疏于密,在紧张激烈的赤壁大战之前,穿插这一个细节,看似闲笔,实际上是以此衬托周瑜谈笑破敌的英雄气概和风采。辛词中怨无人唤取“红巾翠袖,揾英雄泪”,这是正面虚写,因为无人可托,也无美人来揾泪;暗示了无人抚慰志士之心,唯有独自哀伤,发其世无知音之叹。词以美人来衬,使词融入一种刚柔相济之美。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

2.《念奴娇·赤壁怀古》与《永遇乐·京口北固亭怀古》都借咏怀历史抒发感情,这两首词在意境、主旨、手法上有哪些异同?

提示:同是怀古词,在所写的景物、运用的手法、抒发的情感等方面不同。

参考答案:(1)不同点:①《念奴娇·赤壁怀古》上片中,从景中逐层托出人物,为下片的议论做铺垫;《永遇乐·京口北固亭怀古》上片写景中就含有议论,下片议论之中也有写景的地方。②议论涉及的问题不同,深度不同。苏词纵横决荡,议论上能从形而上思索宇宙人生的终极意义;辛词紧扣现实,借咏史谈自己的战略见解,表现自己的爱国情怀。③苏词多铺叙,显得开阔明朗,旷达乐观;辛词多用事,层层转折,显得隐晦深沉。

(2)相同点:结构上均为“地点+怀古”,意境上均为雄浑壮阔,主旨上均为托古喻今。

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

水龙吟 登 建康赏心亭

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

永遇乐 京口北固亭怀古

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

初读?整体感知

再读?细节揣摩

三读?重难探究

四译?文白对译

技法借鉴

主题阅读

用典手法

技法指导

“用典”也叫“用事”,即引用古籍中的故事或词句,是一种常见的表现手法。典故的使用有三种,即明典、暗典、翻典。明典,令人一看即知其用典;暗典,在字面上看不出用典的痕迹,须详加玩味,方能体会出;翻典,即反用以前的典故,使产生意外之效果。

辛词中用典很多,内容大多跟词人的政治态度和个人遭遇有关。特别是这首《永遇乐·京口北固亭怀古》,除了词人回顾“四十三年”前从北方南来的经历外,全属用典。

技法借鉴

主题阅读

词的上片,词人借孙权和刘裕这两个人物的历史故事,表达了自己抗敌救国的志愿,尤其是对刘裕北伐军队“气吞万里如虎”的形象描写,使我们仿佛看到这个胸怀光复大计的爱国词人就在眼前。词的下片,借用刘义隆草率北伐导致“仓皇北顾”的史实,告诫韩侂胄要吸取历史教训,希望他不要打无准备之仗,最后又用廉颇思为赵用的故事表达了自己的悲愤之情。词中用典,既扩大了词的内容含量,又刻画了鲜明的艺术形象,恰到好处地表达了词人的情感和观点。

对点小练

请借鉴辛弃疾运用典故的手法,自选一个话题,写一段文字。

要求:在这段文字中,至少使用两到三个典故(或诗句),并且使用恰当,抒情自然。200字左右即可。

写作示例在文学的殿堂里,我赞叹李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的气节,也咀嚼杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的忧伤;感慨刘禹锡“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的惊喜,也领受陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的悠闲;惆怅高适“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”的畏途,也奢想王勃“海内存知己,天涯若比邻”的友谊。

春天时,我赏玩“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”的胜境;夏天时,感受“高蝉多远韵,茂树有余音”的超然;秋天时,在“天阶夜色凉如水”中体会“轻罗小扇扑流萤”的孤寂;冬天时,欣赏“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的冬意。

技法借鉴

主题阅读

技法借鉴

主题阅读

拥抱圣洁之莲

名句诵读

常思奋不顾身,而徇国家之急。——司马迁

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

了却君王天下事,赢得生前身后名。——辛弃疾

一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头。——吉鸿昌

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。——周恩来

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。——鲁迅

我是你的,我的祖国!都是你的,我的这心、这灵魂;假如我不爱你,我的祖国,我能爱哪一个人?——裴多菲

技法借鉴

主题阅读

素材趣读

1.辛弃疾:此身常为国家计

“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞。”这是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联。其中“美芹”指辛弃疾的《美芹十论》。南渡后20余岁的辛弃疾对于恢复事业充满信心与希望,他官职低微,仍不断上书进献谋略,他曾于1165年写了10篇论文献给宋孝宗,称《美芹十论》,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。前三篇详细分析了北方人民对女真统治者的怨恨,以及女真统治集团内部的尖锐矛盾。后七篇就南宋方面应如何充实国力,积极准备,及时完成统一中国的事业等问题,提出了一些具体的规划。虽然当时宋金议和刚确定,朝廷没有采纳他的建议,但我们从中不难看出辛弃疾的爱国情怀。

技法借鉴

主题阅读

2.不愿蹉跎过此生

辛弃疾作为南宋臣民,有很长时间被朝廷闲置一旁。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真、特别执着地去工作。40年间无论在何地何时任何职,甚至赋闲期间,他都不停地上书,一有任职机会他就真抓实干,练兵、筹款,整饬政务,时刻准备重返前线。他曾任湖南安抚使,这本是一个地方行政长官,他却在任上创办了一支2 500人的“飞虎军”,铁甲烈马,威风凛凛,雄镇江南。建军之初,造营房,恰逢连日阴雨,无法烧制屋瓦。他就下令,动员当地居民,每户送瓦两片,立付现银,两日内便全部筹足屋瓦。后来他到福建任地方官,又在那里招兵买马。闽南与漠北相隔何其远,但还是隔不断他的忧民情、复国志。

技法借鉴

主题阅读

美文品读

郁孤台之魂

徐南铁

我与辛弃疾在郁孤台上相会。

八百年的时光衔枚疾走,郁孤台几番修修废废,辛弃疾凭栏远眺的凝重身影却在台上徘徊。

你还在俯望着江水吗?这江当然不是八百年前的江。八百年前,金兵入侵,生灵涂炭。你叹息那清清的江水中有多少行人泪。如今,废城墙外建起了一座华丽的人行桥,桥上行人不断,桥下木船相连。

你还在倾听对岸山中的鹧鸪声吗?对岸的鹧鸪曾经为你的壮志抱屈,与你“天凉好个秋”的心曲唱和。今天,你的鹧鸪已飞入历史的深处。对岸陈列的是工厂、民居。鹧鸪的子孙们只在更远的山林中吟哦古调。

技法借鉴

主题阅读

幼时就读过你的“郁孤台下清江水”。那时住在赣州,却不知这郁孤台就在赣州的西北角。及至知道了城内叫田螺岭的高阜就是你“西北望长安”的高台,我这才急匆匆兴冲冲地骑着车奔向那里,想依着你的英魂去领略“青山遮不住,毕竟东流去”的沉郁、苍凉以及辽邈的历史感。没想到红漆剥落的院门被一把铁锁紧扣。抬眼望去,郁孤台一派败落不堪风雨之貌,灰冷、凋敝,连板壁也不全。只有晾在台上的几件艳丽衣服才见出一分亮色。但是,在蓝色天幕的衬托下,郁孤台的飞檐高高翘起,依然孤傲、挺拔、风骨凛然……

今天,我们终于在郁孤台上相会了!

今天的郁孤台披红点翠,焕然一新,好一副雍容贵态。我相信,作为一个“横绝六合,扫空万古”的词人,你不会为一座郁孤台的兴衰慨叹。你的身影本不是因台的兴衰而兴衰的。

技法借鉴

主题阅读

三层的郁孤台高不过15米,但因建在高处,赣州尽收眼底。赣州不居交通要冲,除了当地的文人墨客偶尔雅集,郁孤台游人不多。这更好,我可以静心同钟爱的词人一起面对这无限关山无限江天,让无限思绪扑面而来。

我问辛弃疾,在郁孤台一千多年的历史中,它接受过那样多的咏唱,苏东坡、戴复古、李梦阳……都是文坛巨子,为什么只有你的一首《菩萨蛮》成为千古绝唱?

辛弃疾不语。我久久凝望着他极目天外的侧影,那非常熟稔的神情渐次幻化为屈原、杜甫、白居易、陆游、龚自珍……我猛然明白了!我总结的答案是:贯穿着中华文化的以天下为己任的精神在辛弃疾的词中强烈地闪耀。

“可怜无数山”的襟怀,“江晚正愁余”的情愫,不就是中华文化脉搏上激越的音符?

技法借鉴

主题阅读

以天下为己任的精神在江风中猎猎作响。人去,这种精神不去;台颓,这种精神不颓。即使滔滔江水干了,这种精神也将奔流不息地传衍……

辛弃疾依然徘徊在郁孤台上。我走下台来,久久地回望郁孤台。也许,历史人民屡屡修复它正是为了辛词中的一片丹红?

郁孤台郁结着民族魂!

技法借鉴

主题阅读

[品开头]

文章开头,如孤峰突起,横跨八百年时空,写“我”与辛弃疾在郁孤台相会,为下文抒情做铺垫。

[品手法]

文章第三、四段都以问句开头,化用辛词《菩萨蛮(郁孤台下清江水)》中的语句,将古今形成对比。

文章第五段写郁孤台当日的凋败,更增加作者对词人命运的同情。

[品情感]

第七段中作者用“横绝六合,扫空万古”形容辛弃疾,不仅突出了辛词风格的豪放旷达,也突出了他爱国精神的崇高卓绝。

[品结尾]

文章结尾用“郁孤台郁结着民族魂”照应文题,起到了点明并深化文章主旨的作用。

技法借鉴

主题阅读

【问题】

1.本文第五段先说“郁孤台一派败落不堪风雨之貌”,后来又说郁孤台“依然孤傲、挺拔、风骨凛然”,作者这样写是为了说明什么?

2.文章第一段写“我与……相会”,结尾两段写“辛弃疾依然……回望郁孤台”“郁孤台郁结着民族魂”。分析作者这样写的意图和好处。

参考答案:1.从外表上看,郁孤台有一种不堪风雨的败落之貌,但是它有一种不因兴衰而兴衰的精神。

2.①这样写更易于表达作者在与历史人物的接近中探讨郁孤台所凝结着的民族精神。②形象地表现了辛弃疾与郁孤台长存及作者对词人辛弃疾和郁孤台精神的无比崇敬。③结尾照应开篇,且点明题旨。