高中历史必修二 发达的古代农业

文档属性

| 名称 | 高中历史必修二 发达的古代农业 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

关于“经济” 一词的由来:

经济一词源于希腊语,意思为“管理一个家庭的人”。

色诺芬的《经济法》将“家庭”及“管理”两词的结合理解为经济。严复曾将经济一词译为生计。日本人将其正式译为经济。后来孙中山先生从日本将这一说法引入中国。

中国古代“经济”一词的意思

经邦济世、经世济民等词的综合和简化。其含义包括如何理财,如何管理各种经济活动,即治理国家、拯救庶民的意思。

西方经济学对“经济”的解释

经济是指财富;

经济是人类社会选择性地使用自然界和前辈提供的资源来生产有价值的商品,并将它们分配给不同的个人;

科学地讲,经济是指一定的社会生产、交换、分配和消费等活动与规律。

高中历史必修②

第一单元

古代中国经济的结构和特点

湖南省长沙市一中卫星远程学校

古代中国经济结构包括:

湖南省长沙市一中卫星远程学校

1、发达的古代农业

2、古代手工业的进步

3、古代商业的发展

4、古代的经济政策

神农氏塑像

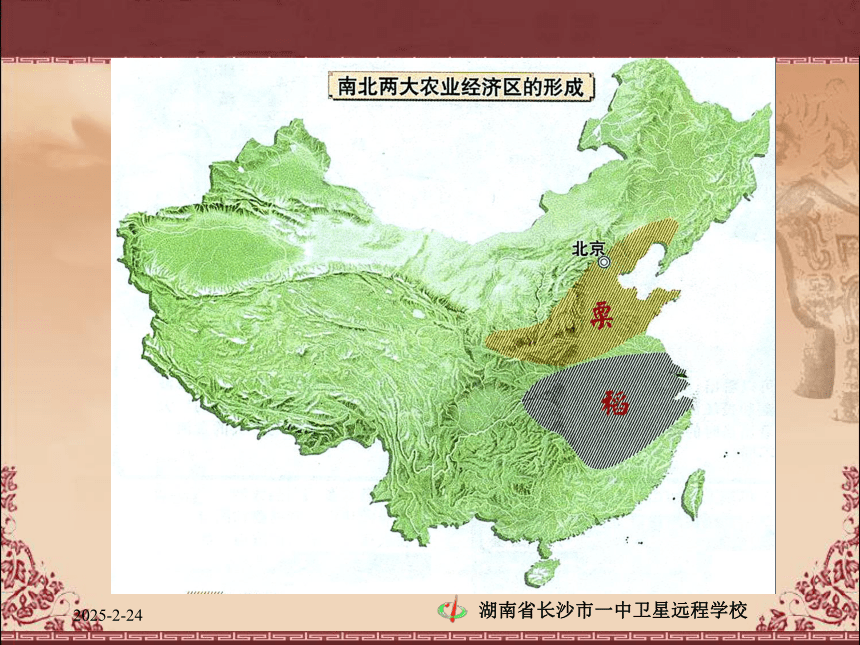

“五谷”——粟(稷)、豆(菽)、黍、麦、稻

高中历史必修② 第一单元

第1课 发达的古代农业

主讲教师:资小文

湖南省长沙市一中卫星远程学校

学习目标:

1、古代农业生产的发展历程

2、小农经济的特点

一、早期农业生产的出现

——从刀耕火种到铁犁牛耕

炭化粟

农作物的出现

出土 遗址

半坡

农作物的出现

出土 遗址

炭化稻谷

河姆渡

耕作方式的演进

刀耕火种

海南岛黎族人民火耕之后进行播种的情景

双齿木耒

河姆渡遗址出土的骨耜

商周时期的青铜农具

耕作方式的演进

春秋战国时期,铁犁牛耕开始形成

汉朝以后成为主要耕作方式

战国时期的铁农具

东汉牛耕图画像石

二、精耕细作的传统农业

1、耕作工具的进步

春秋战国时,开始使用并逐渐推广铁农具与牛耕;

西汉时的耦犁与犁壁,东汉时推广到珠江流域;

隋唐时江东出现的曲辕犁,说明我国耕犁已相当完善,为后世所沿用。

播种工具——“ ”

朝代出现

耧车

西汉

这种

的牛耕方式俗称“二牛抬杠”。

二牛一人

朝在 地区出现

唐

江东

2、耕作技术的进步

春秋时期的垄作法

西汉时的代田法

魏晋南北朝时北方的耕耙耱技术形成,南方水田也采用耕耙技术.

垄作法又叫畎亩法,由畎和亩两部分组成。畎是沟,亩是垄。

特点是:在高田里,将作物种在沟里,而不种在垄上,这叫做“上田弃亩”。在低田里,将作物种在垄上,而不种在沟内,这就叫“下田弃畎”。

高田种沟不种垄,有利于抗旱保墒;低田种垄不种沟,有利于排水防涝,通风透光。

代田法:战国时期,垄作法发展为代田法。第一年种在沟里,第二年在垄上开沟,垄和沟轮换耕种。

西汉赵过推行的适应北方干旱地区的耕作方法——

代田法。

3、水利工程与灌溉工具的应用

A、水利工程:

战国的都江堰

汉朝的漕渠 白渠 龙首渠

B、灌溉工具:

曹魏时的翻车

唐朝时的筒车

宋朝出现的高转筒车

明清时的风力水车

这是一幅航拍照片, “鱼嘴” 使岷江水从两边分流,右边的外江分洪,左边的内江灌溉。

都江堰

渠位于陕西泾阳县。

郑国

的模型

翻车

时,马钧发明的翻车

曹魏

唐代筒车

高转筒车

现代筒车

风力水车

4、耕作制度的发展

两汉以一年一熟为主

宋朝以后,江南形成了稳定的一年两熟制(稻麦轮作),有些地方形成一年三熟制。这样土地利用率大大提高.

★经济重心的南移——南宋时,江浙地区成为全国经济重心

三、男耕女织的小农经济

1、概念

以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。这是中国封建社会农业生产的基本模式。

2、小农经济的特点:

以家庭为生产生活单位——个体、分散

农业和家庭手工业结合——男耕女织

生产目的为生活和交税——自给自足

3、小农经济在封建社会的地位和影响

始终在中国封建经济中占主导地位。

封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危。

古代农具的逐步改进

1、材质方面:木、石器 ——青铜器—— 铁器。

2、制造工艺方面:打制——磨制——

冶铸。

3、牵引动力方面:人力——畜力——

自然力(风力、水力)牵引。

小 结

耕作方式的演进过程:

原始社会的刀耕火种(木、石器);

商周时期出现青铜农具,掌握施肥、灌溉、除草、治虫等技术;

春秋战国形成铁犁牛耕耕作方式,并普遍推广;汉代以后成为主要耕作方式。

小 结

1、汉朝以来,中国传统农业的主要耕作方式是( )

A.刀耕火种 B.石器锄耕

C.铁犁牛耕 D.小农经济

课堂练习

2、农业生产中少量使用青铜农具是在( )

A.夏朝 B.商周时期

C.春秋时期 D.战国时期

课堂练习

3、战国时期我国农业发展的突出表现是( ) A.青铜工具与铁农具的并用

B.封建生产关系的确立

C.施肥与灌溉技术的进步

D.铁器和牛耕的广泛使用

课堂练习

4、小农经济的特点是什么?

课堂练习

关于“经济” 一词的由来:

经济一词源于希腊语,意思为“管理一个家庭的人”。

色诺芬的《经济法》将“家庭”及“管理”两词的结合理解为经济。严复曾将经济一词译为生计。日本人将其正式译为经济。后来孙中山先生从日本将这一说法引入中国。

中国古代“经济”一词的意思

经邦济世、经世济民等词的综合和简化。其含义包括如何理财,如何管理各种经济活动,即治理国家、拯救庶民的意思。

西方经济学对“经济”的解释

经济是指财富;

经济是人类社会选择性地使用自然界和前辈提供的资源来生产有价值的商品,并将它们分配给不同的个人;

科学地讲,经济是指一定的社会生产、交换、分配和消费等活动与规律。

高中历史必修②

第一单元

古代中国经济的结构和特点

湖南省长沙市一中卫星远程学校

古代中国经济结构包括:

湖南省长沙市一中卫星远程学校

1、发达的古代农业

2、古代手工业的进步

3、古代商业的发展

4、古代的经济政策

神农氏塑像

“五谷”——粟(稷)、豆(菽)、黍、麦、稻

高中历史必修② 第一单元

第1课 发达的古代农业

主讲教师:资小文

湖南省长沙市一中卫星远程学校

学习目标:

1、古代农业生产的发展历程

2、小农经济的特点

一、早期农业生产的出现

——从刀耕火种到铁犁牛耕

炭化粟

农作物的出现

出土 遗址

半坡

农作物的出现

出土 遗址

炭化稻谷

河姆渡

耕作方式的演进

刀耕火种

海南岛黎族人民火耕之后进行播种的情景

双齿木耒

河姆渡遗址出土的骨耜

商周时期的青铜农具

耕作方式的演进

春秋战国时期,铁犁牛耕开始形成

汉朝以后成为主要耕作方式

战国时期的铁农具

东汉牛耕图画像石

二、精耕细作的传统农业

1、耕作工具的进步

春秋战国时,开始使用并逐渐推广铁农具与牛耕;

西汉时的耦犁与犁壁,东汉时推广到珠江流域;

隋唐时江东出现的曲辕犁,说明我国耕犁已相当完善,为后世所沿用。

播种工具——“ ”

朝代出现

耧车

西汉

这种

的牛耕方式俗称“二牛抬杠”。

二牛一人

朝在 地区出现

唐

江东

2、耕作技术的进步

春秋时期的垄作法

西汉时的代田法

魏晋南北朝时北方的耕耙耱技术形成,南方水田也采用耕耙技术.

垄作法又叫畎亩法,由畎和亩两部分组成。畎是沟,亩是垄。

特点是:在高田里,将作物种在沟里,而不种在垄上,这叫做“上田弃亩”。在低田里,将作物种在垄上,而不种在沟内,这就叫“下田弃畎”。

高田种沟不种垄,有利于抗旱保墒;低田种垄不种沟,有利于排水防涝,通风透光。

代田法:战国时期,垄作法发展为代田法。第一年种在沟里,第二年在垄上开沟,垄和沟轮换耕种。

西汉赵过推行的适应北方干旱地区的耕作方法——

代田法。

3、水利工程与灌溉工具的应用

A、水利工程:

战国的都江堰

汉朝的漕渠 白渠 龙首渠

B、灌溉工具:

曹魏时的翻车

唐朝时的筒车

宋朝出现的高转筒车

明清时的风力水车

这是一幅航拍照片, “鱼嘴” 使岷江水从两边分流,右边的外江分洪,左边的内江灌溉。

都江堰

渠位于陕西泾阳县。

郑国

的模型

翻车

时,马钧发明的翻车

曹魏

唐代筒车

高转筒车

现代筒车

风力水车

4、耕作制度的发展

两汉以一年一熟为主

宋朝以后,江南形成了稳定的一年两熟制(稻麦轮作),有些地方形成一年三熟制。这样土地利用率大大提高.

★经济重心的南移——南宋时,江浙地区成为全国经济重心

三、男耕女织的小农经济

1、概念

以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。这是中国封建社会农业生产的基本模式。

2、小农经济的特点:

以家庭为生产生活单位——个体、分散

农业和家庭手工业结合——男耕女织

生产目的为生活和交税——自给自足

3、小农经济在封建社会的地位和影响

始终在中国封建经济中占主导地位。

封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危。

古代农具的逐步改进

1、材质方面:木、石器 ——青铜器—— 铁器。

2、制造工艺方面:打制——磨制——

冶铸。

3、牵引动力方面:人力——畜力——

自然力(风力、水力)牵引。

小 结

耕作方式的演进过程:

原始社会的刀耕火种(木、石器);

商周时期出现青铜农具,掌握施肥、灌溉、除草、治虫等技术;

春秋战国形成铁犁牛耕耕作方式,并普遍推广;汉代以后成为主要耕作方式。

小 结

1、汉朝以来,中国传统农业的主要耕作方式是( )

A.刀耕火种 B.石器锄耕

C.铁犁牛耕 D.小农经济

课堂练习

2、农业生产中少量使用青铜农具是在( )

A.夏朝 B.商周时期

C.春秋时期 D.战国时期

课堂练习

3、战国时期我国农业发展的突出表现是( ) A.青铜工具与铁农具的并用

B.封建生产关系的确立

C.施肥与灌溉技术的进步

D.铁器和牛耕的广泛使用

课堂练习

4、小农经济的特点是什么?

课堂练习

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势