人教版选修《中国小说欣赏》第四单元《儒林外史》课件(54张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国小说欣赏》第四单元《儒林外史》课件(54张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

匡 超 人

《儒林外史》

中国小说欣赏

人教版

从士林

到

官场

教学目标:

1、简单了解吴敬梓及《儒林外史》,阅读自主学习内容并概括情节;

2、根据言行评析人物的性格;

3、理解匡超人在那样的儒林环境中 ,是怎样从一个心地善良的青年堕落的 ;

4、深入挖掘作品的主旨和现实意义,了解小说讽刺的艺术手法。

家道衰落

科举失意

厌弃功名富贵

世态炎凉

官场的腐败

儒林的堕落

理学的虚伪

人性的沉沦

吴敬梓(1701—1754),字敏轩,号粒民,晚号文木老人,安徽全椒人。出生于没落的书宦家庭,曾祖5弟兄4进士。父吴霖起为官清廉正直,不以功名为重。吴敬梓自幼聪颖,21岁中秀才,后屡试不第。同年父病故,在分家遗产争夺中,孤立无援以失败告终。妻不甘忍受族人欺凌,饮恨而死。不几年家产变卖殆尽,被族人视为败家子。好交友,“生性豁达,急朋友之急”“倾酒歌呼,穷日夜”“四方文酒之士,推为盟主”。“白门三日雨,灶冷囊无钱”,40岁后靠卖文和朋友接济为生。由富贵转落魄使他饱尝了世态炎凉,科场失意使他逐渐认识了八股科举的腐朽。广泛的交游,长期同官僚、政客、名士之流的周旋,使他对官场的腐败、儒林的堕落、理学的虚伪,有了深刻的认识。在秦淮水亭,历时十余年,写出不朽之作《儒林外史》。中年后自称秦淮寓客,五十四岁客死扬州,只因喜欢杜牧诗句“人生只合扬州老”,一语成谶。

附:关于八股文

“八股文”是一种严格注重行文格式的应试文体。“股”,是“对偶”的意思。八股文要求用对偶句行文。文章分为破题、承题、起讲、起股、虚股、中股、后股、束股八大部分,故有八股之称。八股文的内容有严格的限制,题目主要摘自四书、五经,所论内容主要据宋朱熹《四书章句集注》,不许任意发挥自己的见解,需使用古人语气,代圣贤立言,即按程、朱对儒家经典的解释演绎成文。

《儒林外史》全书共56回,假托明代故事,实写清朝,它以封建时代知识分子为主要描写对象,以批判科举制度为中心内容,展示的是清代中叶的社会风俗画,描绘了一幅儒林群丑图,揭露了封建社会末期各种丑恶现象。《儒林外史》是我国小说史上第一部也是最具有鲜明批判色彩的社会问题小说。小说,是一个民族的秘史,又被视为文运衰落、文人有厄(困苦)的痛史。

《儒林外史》的内容及主题

《儒林外史》的主题是复杂的,它有着无数种解读的可能:

关注制度的人,读出它对八股取士的批判;

关心历史的人,读出了民族家国兴亡的沉痛思虑;

关心个体命运的人,读出了生动的灵魂解剖、焦灼的精神拷问……

于是,有人把《儒林外史》看做一幅儒林群丑图,有人视之为文运衰落、文人有厄的痛史,也有人从中读出了士子心灵漂泊的悲凉。

科举制度下的文人图谱

一、儒生形象(八股文士)

1、热衷功名、可怜可叹的腐儒

如:二进(周进、范进)

2、迷信八股、笃守礼教的自害与害人者

如:马纯上、王玉辉

3、道德败坏,招摇过市的骗子

如:张铁臂、洪憨仙、牛浦郎

二、官绅形象

科举是求取功名的桥梁,少数幸运者一旦功成名就,就要用无厌的贪求来攫取财富,压榨百姓。

他们出仕多为贪官污吏,如王惠;

处乡则多是土豪劣绅,如严贡生、严监生(致和);

而王仁、王德的行径则充分暴露了这些“代圣人立言”的道学儒生的虚伪。

科举制度下的文人图谱

三、形形色色的假名士

最初热衷科举的名利之徒,但在碰壁之后,转而清高,其实全是一些毫无真才实学,甚至连八股文也写不好的庸才。如娄三、娄四公子、杜慎卿等。他们故弄风雅,其实空虚做作;明明是趋势之徒,却伪装不叩权门;明明是不学无术之徒,却故弄风雅。因此,闹出无数愚蠢自嘲,使人发笑,也使人憎恶之行径。醉心名士,实为提高身价,谋取利益。

科举制度下的文人图谱

周进

蘧公孙

兄长

路遇

范进

严监生

严贡生

王惠

荀玫

娄府二 公子

马二先生

资助

匡超人

选录

路遇

表叔

选家

《儒林外史》的结构

串“糖葫芦”式

……

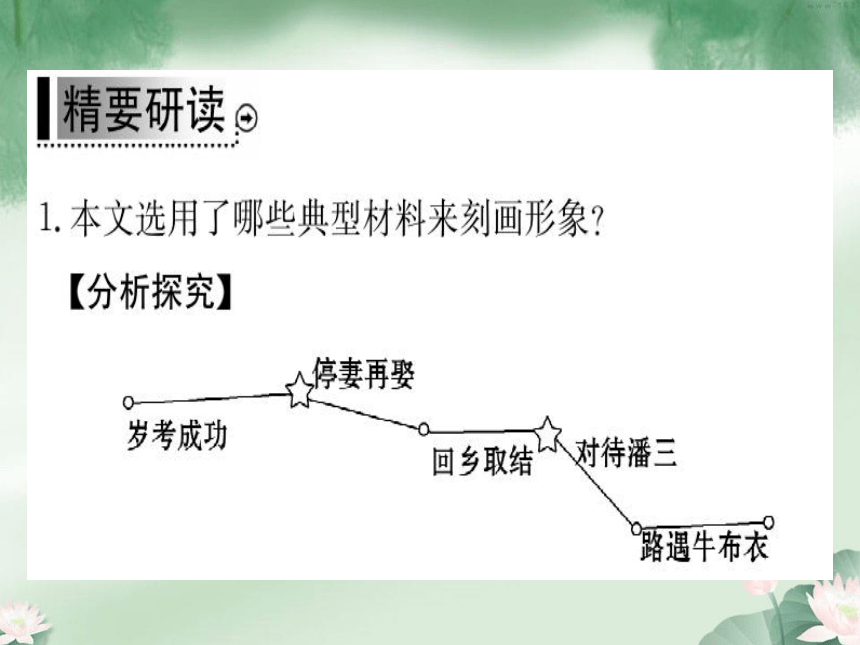

文章主要写了匡超人发迹1——潘三遭祸、探问蒋刑房2-3——逼妻下乡4——停妻娶妻5-6——回乡取结、厚葬妻子7——拒看潘三8——路遇牛布衣、自我吹嘘9等情节

第 二 节

复述主要故事情节

课文节选部分的匡超人性格形象是通过哪些具体的事情反映出来的?

读一读,找一找

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的独特感受

对待家人的态度

执意送夫人下乡

隐瞒婚史,再结夫妻

置办丧事

对待儒林旧友的态度

潘三入狱,恕不探望

怕承担赏罚不明之玷

恬不知耻自夸

误用“先儒”,酿成笑话,不以为耻

匡超人形象的塑造

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

对

待

家

人

的

态

度

不顾夫人肯否,执意送夫人下乡4

隐瞒婚史再结夫妻5-6

?

你独自住不方便 做的兴头,再来接你上任 我去之后,你日食从何而来

戏文上说的“蔡状元招赘牛相府”,传为佳话,这又何妨。

虚伪狡诈

威逼利诱

蛮不讲理

自私蛮横

厚颜无耻

道德败坏

无耻卑鄙

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

对

待

家

人

的

态

度

置办丧事闻夫人之死,要母亲、兄长争名份7

?

妻子是个诰命夫人,

母亲要显得与众不同,

让兄长凡事立起体统来,不可自己倒了架子

虚荣迂腐

颐指气使

寡廉鲜耻

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

他是什么样的人

对

待

儒

林

旧

友

的

态 度

潘三入狱,拒不探望8

怕承担赏罚不明之虞8

本该到监里去看一看,现在替朝廷办事,就照着朝廷的赏罚;若到这样的地方去看人,便是赏罚不明了。潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。如今反倒走进监去看他,难道说朝廷处分的他不是?这就不是做臣子的道理了。我在这里取结,院里、司里都知道的如今设若走一走,传的上边知道,就是小弟一生官场之玷。

虚 伪

自 私

明哲保身

势 利

忘恩负义

巧言令色

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

路

遇

牛

布

衣

不然!所谓“先儒”者,乃先生之谓也!

忘恩负义

恬不知耻

沽名钓誉

自吹自擂

“我的文名也够了。共九十五本。弟的文章,书店定要卖掉一万部,山东五省的客人都争着买,只愁买不到手。家家供着先儒匡子之神位。马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行9

在这里,我们看到的是一个虚伪狡诈、自私势利的士林丑恶之人,他的语言、心理、行为令人生厌和不屑。然而,作者笔下的匡超人最初就是这样的吗?

匡超人(15——20回)

15 葬神仙马秀才送丧 思父母匡童生尽孝

16 大柳庄孝子事亲 乐清县贤宰爱士

17匡秀才重游旧地 赵医生高踞诗坛

18约诗会名士携匡二 访朋友书店会潘三

19匡超人幸得良朋 潘自业横遭祸事

20匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关

匡超人出身贫寒,流落杭州时,一心惦记着生病的父亲,后遇马二先生资其路费,并嘱咐:要想在世上出人头地,必须以文章科举为重,光宗耀祖才是大孝。人生世上,除了这事,就没有第二件可以出头。

回乡后,他白天杀猪,卖豆腐,给父亲做好吃的和买药。晚上便一边服侍父亲一边读书到四更鼓,每夜只睡一个更头。

一次,家中失火,他哥独自逃命,是他冲进房内,背出父亲,又跑回来,救出母亲和嫂子,后脚刚迈出门槛,火就到了门口。

阅读拓展

与课文相关的情节15-19回

一日晚上在烛光下读书时,被路过的李知县发现,感其孝心和苦读,“如果文章会做,我提拔他”,提携他先后中了秀才和举人。后知县被审,他惟恐祸及自身,在潘保正的帮助下,躲回到杭州。

匡超人到了杭州,要投奔的潘三外出未归,便与一班假名士交往。这些人假托无意功名富贵自以为清高,附庸风雅,内心希望借此侥幸获取名利。于是匡超人主动地加入到这群名士中,以名士自居,以此作为追名逐利的手段。

后碰到衙役潘三。他是一个把持官府,包揽词讼,拐带人口,买托枪手的市井恶棍。唆使匡超人和他一起伪造朱签、替人考试等,颇赚一些钱。潘三也没有亏待他,不但帮他在城里买了房子,还给他娶了亲。

匡超人寓居的文瀚楼主人让他帮忙选编三百篇文章,马纯上当初两个月才能完成的工作他只用了六天,又快又细,得到了一些酬劳。景兰江带匡超人认了一些新文人朋友,匡一两天就能掌握写诗的技巧。

从前的匡超人是一个怎样的人?

善良敦厚

讲孝悌

重情义

勤奋好学

老实本分

刻苦上进

毁灭匡超人的精神生命

课文把握

马二

假名士们

潘三

匡超人

?

功名富贵个人荣辱观念

青年士子

科举制度

我思考 责任在于谁

围绕匡超人由善良变丑恶、由勤勉变迂腐的过程,讨论造成他变质堕落的责任在于谁?

甲:责任在于儒林众生,是他们的熏染、腐蚀导致匡超人的变质。

乙:责任在于他自己,如果他坚守住自己的善良,就不会变质。

丙:一个人本性的改变与他本身有关,也与他生活的社会环境有关。

有学者认为,匡超人并没有堕落,泯灭良心,对此,你怎么看?试结合例子分析。

辩证反思 我为匡超人辩护

一、实至名归的才俊

二、本性未泯的孝子

三、处事明智务实

勤奋读书,侍奉父亲,真才实学、超常的精力、聪慧的头脑,考取功名、富贵发达是对他才学的肯定,丑化是为了达到一种讽刺效果。

1、考试是一次千载难逢的机会,为国尽忠是大孝,侍奉 母亲是小孝

2、做官就要有做官的样子,立起体统,担负起维 护家庭的责任

3、给哥哥几十两银子,没有忘掉母亲和哥嫂

作者塑造匡超人这一形象的社会意义

【分析】 小说的主要任务是通过塑造人物形象来反映现实生活。所以,欣赏小说要借助情节、环境赏析人物形象,进而把握它所反映的社会实质。

作者通过一系列形象的塑造,深刻揭露了科举制度的腐败,封建礼教与程朱理学的虚伪。在那个时代,道德价值贬值,人与人正常的伦理、朋友关系因为追逐名利而遭到破坏,特别是知识阶层,智能低下,随意糟蹋自己的人格,既不讲究道德自守,又丧失了吃饱肚子的能力,在传统和世俗生活所形成的矛盾中漂浮。功名富贵不仅腐蚀了知识分子,也对社会的其他人散布着恶劣影响。

本文通过描写匡超人由一个纯朴善良的农家子弟,最终堕落为士林的丑恶之人,通过他吹牛撒谎、停妻再娶、卖友求荣、忘恩负义等一系列的言行展现,揭示了在科举制度毒害之下人逐渐变为衣冠禽兽的社会现实。匡超人的转变是科举之毒的“巨大”作用。匡超人这一人物形象的塑造说明,作者所处时代的儒林已经是一个大染缸,匡超人的变质堕落的过程正是儒林熏染的结果。这充分说明了匡超人这个人物在《儒林外史》中具有重要的典型意义。

课文节选部分,主要运用了哪些艺术手法来表现匡超人的性格特征?

不想教习考取,要回本省地方取结。匡超人没奈何,含着一包眼泪,只得别过了辛小姐,回浙江来。

匡超人听见了这些话,止不住落下几点泪来;便问:“后事是怎样办的?”

对比手法 细节描写

匡超人听见这话,吓了一跳,思量要回他说已经娶过的,前日却说过不曾;但要允他,又恐理上有碍;又转一念道:“戏文上说的蔡状元招赘牛相府,传为佳话,这有何妨!”即便应允了。

又过了几时,给谏问匡超人可曾婚娶,匡超人暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:“还不曾。”

心理描写

匡超人道:“不瞒二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’。” 牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称乎?”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

匡超人道:“ 这也是第的好友。这马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行。选本总以行为主,若是不行,书店就要赔本;唯有小弟的选本,外国都有的!”

语言描写

严贡生道:“实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官都蒙相爱。”

这时一个蓬头赤足的小厮走了进来,望着他道:“老爷,家里请你回去!”

严贡生道:“回去做甚么?”

小厮道:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”

严贡生道:“他要猪,拿钱来!”

小厮道:“他说猪是他的。”

《儒林外史》的讽刺艺术示例

延伸拓展

严监生的病一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来,陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

(范进) 把两手拍了一下, 笑了一声, 道:“噫!好了!我中了!”说着, 往后一跤跌倒, 牙关咬紧, 不省人事。一脚踹在塘里, 挣起来, 头发都跌散了, 两手黄泥, 淋淋漓漓一身水。”

胡屠户:“尖嘴猴腮,也该撒抛尿照照,不三不四,想吃天鹅肉!”

中举后

胡屠户:“虽然是我女婿,如今却做了老爷,就是天上的星宿。”

“我的这个贤婿,才学又好,品貌又好”。。

汤知县请正在居丧的范进吃饭,范进先是"退前缩后"地坚决不肯用银镶杯箸。汤知县赶忙叫人换了一个瓷杯,一双象箸,他还是不肯,直到换了一双白颜色竹箸来,"方才罢了"。汤知县见他居丧如此尽礼,正着急"倘或不用荤酒,却是不曾备办",忽然看见"他在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里",心才安下来。真是"无一贬词,而情伪毕露"。

五河县盐商送老太太入节孝祠,张灯结彩,鼓乐喧天,满街是仕宦人家的牌仗,满堂有知县、学师等官员设祭,庄严肃穆。但盐商方老六却和一个卖花牙婆伏在栏杆上看执事,"权牙婆一手扶着栏杆,一手拉开裤腰捉虱子,捉着,一个一个往嘴里送"。把崇高、庄严与滑稽、轻佻组合在一起,化崇高、庄严为滑稽可笑。

女儿:“我而今辞别公婆、父亲,也便寻 一条死路,跟着丈夫一处去了!”

王玉辉道:“自古‘心去意难留’。”

王玉辉道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?你竟是这样做罢。我今日就回家去,叫你母亲来和你作别。”

王玉辉道:“死的好”“死的好”“死的好”

周 进

范 进

胡 屠 户

三年清知府,十万雪花银

王 惠

严 监 生

讽 刺 艺 术

写实

细节描写

夸张

对比

悲喜交融的美学风格

艺 术 成 就

1、独特的结构——“虽云长篇,颇同短制”

小说结构上与通常的长篇小说以中心人物、中心事件来结构的方式不同,它以连缀的故事、相互衔接的人物 ,既独立又前后呼应地结成艺术整体,奠定了我国讽刺小说的基石。鲁迅:“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制。”

2、独特的艺术表现手法——辛辣的讽刺

叙事客观,不加褒贬,让是非曲直自现于读者面前。他宁愿退居幕后,对作品中的人物只作旁观式的笔录,通过精确的白描,不加任何渲染。

3、细节描写,夸张的语言,白话文,写实手法,对比等等,都是讽刺小说艺术的基础。

阅读课文4-6段,完成1~4题。

1.选文第一段中写匡超人知道潘三落难后的恐慌和逼迫娘子的蛮横,主要用了哪些手法刻画人物?表现了匡超人什么性格?

答:(1)神态描写(“面如土色”)、心理描写、语言描写、细节描写等方法。

(2)躲避遭祸的潘三,表现了他的虚伪、势利;逼娘子下乡,表现了他的急功近利、自私蛮横。

2.匡超人为什么逼自己的娘子下乡?

3.小说叙述匡超人有妻又娶妻一事,有什么深刻的社会含义?

答:自己想去老师那里避难却不敢跟娘子真说,只有蛮不讲理地把娘子逼到乡下去。

答:停妻再娶一事,并非匡超人一例,作者意在借助此事讽刺当时士林阶层攀龙附凤、嫌贫爱富的畸形心理。

4.封建科举制度毒害了古代不少读书人,今天在新课标的理念下,我们仍然要考试,你认为今天的考试应该要考我们些什么?应该怎么考?

提示:这是一道开放性题目,同学们可以任选一个或几个角度论述,但这不等于漫天撒网,信马由缰,论述时应注意以下几点:①今天的考试目的与封建科举的区别。②今天的读书人与古代读书人的区别。③新课标的理念是什么。(言之成理即可)

人生南北多歧路,将相神仙,也要凡人做。百代兴亡朝复暮,江风吹倒前朝树。功名富贵无凭据,费尽心情,总把流光误。浊酒三杯沉醉去,水流花谢知何处。

《儒林外史》

中国小说欣赏

人教版

从士林

到

官场

教学目标:

1、简单了解吴敬梓及《儒林外史》,阅读自主学习内容并概括情节;

2、根据言行评析人物的性格;

3、理解匡超人在那样的儒林环境中 ,是怎样从一个心地善良的青年堕落的 ;

4、深入挖掘作品的主旨和现实意义,了解小说讽刺的艺术手法。

家道衰落

科举失意

厌弃功名富贵

世态炎凉

官场的腐败

儒林的堕落

理学的虚伪

人性的沉沦

吴敬梓(1701—1754),字敏轩,号粒民,晚号文木老人,安徽全椒人。出生于没落的书宦家庭,曾祖5弟兄4进士。父吴霖起为官清廉正直,不以功名为重。吴敬梓自幼聪颖,21岁中秀才,后屡试不第。同年父病故,在分家遗产争夺中,孤立无援以失败告终。妻不甘忍受族人欺凌,饮恨而死。不几年家产变卖殆尽,被族人视为败家子。好交友,“生性豁达,急朋友之急”“倾酒歌呼,穷日夜”“四方文酒之士,推为盟主”。“白门三日雨,灶冷囊无钱”,40岁后靠卖文和朋友接济为生。由富贵转落魄使他饱尝了世态炎凉,科场失意使他逐渐认识了八股科举的腐朽。广泛的交游,长期同官僚、政客、名士之流的周旋,使他对官场的腐败、儒林的堕落、理学的虚伪,有了深刻的认识。在秦淮水亭,历时十余年,写出不朽之作《儒林外史》。中年后自称秦淮寓客,五十四岁客死扬州,只因喜欢杜牧诗句“人生只合扬州老”,一语成谶。

附:关于八股文

“八股文”是一种严格注重行文格式的应试文体。“股”,是“对偶”的意思。八股文要求用对偶句行文。文章分为破题、承题、起讲、起股、虚股、中股、后股、束股八大部分,故有八股之称。八股文的内容有严格的限制,题目主要摘自四书、五经,所论内容主要据宋朱熹《四书章句集注》,不许任意发挥自己的见解,需使用古人语气,代圣贤立言,即按程、朱对儒家经典的解释演绎成文。

《儒林外史》全书共56回,假托明代故事,实写清朝,它以封建时代知识分子为主要描写对象,以批判科举制度为中心内容,展示的是清代中叶的社会风俗画,描绘了一幅儒林群丑图,揭露了封建社会末期各种丑恶现象。《儒林外史》是我国小说史上第一部也是最具有鲜明批判色彩的社会问题小说。小说,是一个民族的秘史,又被视为文运衰落、文人有厄(困苦)的痛史。

《儒林外史》的内容及主题

《儒林外史》的主题是复杂的,它有着无数种解读的可能:

关注制度的人,读出它对八股取士的批判;

关心历史的人,读出了民族家国兴亡的沉痛思虑;

关心个体命运的人,读出了生动的灵魂解剖、焦灼的精神拷问……

于是,有人把《儒林外史》看做一幅儒林群丑图,有人视之为文运衰落、文人有厄的痛史,也有人从中读出了士子心灵漂泊的悲凉。

科举制度下的文人图谱

一、儒生形象(八股文士)

1、热衷功名、可怜可叹的腐儒

如:二进(周进、范进)

2、迷信八股、笃守礼教的自害与害人者

如:马纯上、王玉辉

3、道德败坏,招摇过市的骗子

如:张铁臂、洪憨仙、牛浦郎

二、官绅形象

科举是求取功名的桥梁,少数幸运者一旦功成名就,就要用无厌的贪求来攫取财富,压榨百姓。

他们出仕多为贪官污吏,如王惠;

处乡则多是土豪劣绅,如严贡生、严监生(致和);

而王仁、王德的行径则充分暴露了这些“代圣人立言”的道学儒生的虚伪。

科举制度下的文人图谱

三、形形色色的假名士

最初热衷科举的名利之徒,但在碰壁之后,转而清高,其实全是一些毫无真才实学,甚至连八股文也写不好的庸才。如娄三、娄四公子、杜慎卿等。他们故弄风雅,其实空虚做作;明明是趋势之徒,却伪装不叩权门;明明是不学无术之徒,却故弄风雅。因此,闹出无数愚蠢自嘲,使人发笑,也使人憎恶之行径。醉心名士,实为提高身价,谋取利益。

科举制度下的文人图谱

周进

蘧公孙

兄长

路遇

范进

严监生

严贡生

王惠

荀玫

娄府二 公子

马二先生

资助

匡超人

选录

路遇

表叔

选家

《儒林外史》的结构

串“糖葫芦”式

……

文章主要写了匡超人发迹1——潘三遭祸、探问蒋刑房2-3——逼妻下乡4——停妻娶妻5-6——回乡取结、厚葬妻子7——拒看潘三8——路遇牛布衣、自我吹嘘9等情节

第 二 节

复述主要故事情节

课文节选部分的匡超人性格形象是通过哪些具体的事情反映出来的?

读一读,找一找

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的独特感受

对待家人的态度

执意送夫人下乡

隐瞒婚史,再结夫妻

置办丧事

对待儒林旧友的态度

潘三入狱,恕不探望

怕承担赏罚不明之玷

恬不知耻自夸

误用“先儒”,酿成笑话,不以为耻

匡超人形象的塑造

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

对

待

家

人

的

态

度

不顾夫人肯否,执意送夫人下乡4

隐瞒婚史再结夫妻5-6

?

你独自住不方便 做的兴头,再来接你上任 我去之后,你日食从何而来

戏文上说的“蔡状元招赘牛相府”,传为佳话,这又何妨。

虚伪狡诈

威逼利诱

蛮不讲理

自私蛮横

厚颜无耻

道德败坏

无耻卑鄙

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

对

待

家

人

的

态

度

置办丧事闻夫人之死,要母亲、兄长争名份7

?

妻子是个诰命夫人,

母亲要显得与众不同,

让兄长凡事立起体统来,不可自己倒了架子

虚荣迂腐

颐指气使

寡廉鲜耻

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

他是什么样的人

对

待

儒

林

旧

友

的

态 度

潘三入狱,拒不探望8

怕承担赏罚不明之虞8

本该到监里去看一看,现在替朝廷办事,就照着朝廷的赏罚;若到这样的地方去看人,便是赏罚不明了。潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。如今反倒走进监去看他,难道说朝廷处分的他不是?这就不是做臣子的道理了。我在这里取结,院里、司里都知道的如今设若走一走,传的上边知道,就是小弟一生官场之玷。

虚 伪

自 私

明哲保身

势 利

忘恩负义

巧言令色

匡超人的无耻行为

为自己开脱辩解

你的感受如何

(他是什么样的人)

路

遇

牛

布

衣

不然!所谓“先儒”者,乃先生之谓也!

忘恩负义

恬不知耻

沽名钓誉

自吹自擂

“我的文名也够了。共九十五本。弟的文章,书店定要卖掉一万部,山东五省的客人都争着买,只愁买不到手。家家供着先儒匡子之神位。马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行9

在这里,我们看到的是一个虚伪狡诈、自私势利的士林丑恶之人,他的语言、心理、行为令人生厌和不屑。然而,作者笔下的匡超人最初就是这样的吗?

匡超人(15——20回)

15 葬神仙马秀才送丧 思父母匡童生尽孝

16 大柳庄孝子事亲 乐清县贤宰爱士

17匡秀才重游旧地 赵医生高踞诗坛

18约诗会名士携匡二 访朋友书店会潘三

19匡超人幸得良朋 潘自业横遭祸事

20匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关

匡超人出身贫寒,流落杭州时,一心惦记着生病的父亲,后遇马二先生资其路费,并嘱咐:要想在世上出人头地,必须以文章科举为重,光宗耀祖才是大孝。人生世上,除了这事,就没有第二件可以出头。

回乡后,他白天杀猪,卖豆腐,给父亲做好吃的和买药。晚上便一边服侍父亲一边读书到四更鼓,每夜只睡一个更头。

一次,家中失火,他哥独自逃命,是他冲进房内,背出父亲,又跑回来,救出母亲和嫂子,后脚刚迈出门槛,火就到了门口。

阅读拓展

与课文相关的情节15-19回

一日晚上在烛光下读书时,被路过的李知县发现,感其孝心和苦读,“如果文章会做,我提拔他”,提携他先后中了秀才和举人。后知县被审,他惟恐祸及自身,在潘保正的帮助下,躲回到杭州。

匡超人到了杭州,要投奔的潘三外出未归,便与一班假名士交往。这些人假托无意功名富贵自以为清高,附庸风雅,内心希望借此侥幸获取名利。于是匡超人主动地加入到这群名士中,以名士自居,以此作为追名逐利的手段。

后碰到衙役潘三。他是一个把持官府,包揽词讼,拐带人口,买托枪手的市井恶棍。唆使匡超人和他一起伪造朱签、替人考试等,颇赚一些钱。潘三也没有亏待他,不但帮他在城里买了房子,还给他娶了亲。

匡超人寓居的文瀚楼主人让他帮忙选编三百篇文章,马纯上当初两个月才能完成的工作他只用了六天,又快又细,得到了一些酬劳。景兰江带匡超人认了一些新文人朋友,匡一两天就能掌握写诗的技巧。

从前的匡超人是一个怎样的人?

善良敦厚

讲孝悌

重情义

勤奋好学

老实本分

刻苦上进

毁灭匡超人的精神生命

课文把握

马二

假名士们

潘三

匡超人

?

功名富贵个人荣辱观念

青年士子

科举制度

我思考 责任在于谁

围绕匡超人由善良变丑恶、由勤勉变迂腐的过程,讨论造成他变质堕落的责任在于谁?

甲:责任在于儒林众生,是他们的熏染、腐蚀导致匡超人的变质。

乙:责任在于他自己,如果他坚守住自己的善良,就不会变质。

丙:一个人本性的改变与他本身有关,也与他生活的社会环境有关。

有学者认为,匡超人并没有堕落,泯灭良心,对此,你怎么看?试结合例子分析。

辩证反思 我为匡超人辩护

一、实至名归的才俊

二、本性未泯的孝子

三、处事明智务实

勤奋读书,侍奉父亲,真才实学、超常的精力、聪慧的头脑,考取功名、富贵发达是对他才学的肯定,丑化是为了达到一种讽刺效果。

1、考试是一次千载难逢的机会,为国尽忠是大孝,侍奉 母亲是小孝

2、做官就要有做官的样子,立起体统,担负起维 护家庭的责任

3、给哥哥几十两银子,没有忘掉母亲和哥嫂

作者塑造匡超人这一形象的社会意义

【分析】 小说的主要任务是通过塑造人物形象来反映现实生活。所以,欣赏小说要借助情节、环境赏析人物形象,进而把握它所反映的社会实质。

作者通过一系列形象的塑造,深刻揭露了科举制度的腐败,封建礼教与程朱理学的虚伪。在那个时代,道德价值贬值,人与人正常的伦理、朋友关系因为追逐名利而遭到破坏,特别是知识阶层,智能低下,随意糟蹋自己的人格,既不讲究道德自守,又丧失了吃饱肚子的能力,在传统和世俗生活所形成的矛盾中漂浮。功名富贵不仅腐蚀了知识分子,也对社会的其他人散布着恶劣影响。

本文通过描写匡超人由一个纯朴善良的农家子弟,最终堕落为士林的丑恶之人,通过他吹牛撒谎、停妻再娶、卖友求荣、忘恩负义等一系列的言行展现,揭示了在科举制度毒害之下人逐渐变为衣冠禽兽的社会现实。匡超人的转变是科举之毒的“巨大”作用。匡超人这一人物形象的塑造说明,作者所处时代的儒林已经是一个大染缸,匡超人的变质堕落的过程正是儒林熏染的结果。这充分说明了匡超人这个人物在《儒林外史》中具有重要的典型意义。

课文节选部分,主要运用了哪些艺术手法来表现匡超人的性格特征?

不想教习考取,要回本省地方取结。匡超人没奈何,含着一包眼泪,只得别过了辛小姐,回浙江来。

匡超人听见了这些话,止不住落下几点泪来;便问:“后事是怎样办的?”

对比手法 细节描写

匡超人听见这话,吓了一跳,思量要回他说已经娶过的,前日却说过不曾;但要允他,又恐理上有碍;又转一念道:“戏文上说的蔡状元招赘牛相府,传为佳话,这有何妨!”即便应允了。

又过了几时,给谏问匡超人可曾婚娶,匡超人暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:“还不曾。”

心理描写

匡超人道:“不瞒二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’。” 牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称乎?”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

匡超人道:“ 这也是第的好友。这马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行。选本总以行为主,若是不行,书店就要赔本;唯有小弟的选本,外国都有的!”

语言描写

严贡生道:“实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官都蒙相爱。”

这时一个蓬头赤足的小厮走了进来,望着他道:“老爷,家里请你回去!”

严贡生道:“回去做甚么?”

小厮道:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”

严贡生道:“他要猪,拿钱来!”

小厮道:“他说猪是他的。”

《儒林外史》的讽刺艺术示例

延伸拓展

严监生的病一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来,陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

(范进) 把两手拍了一下, 笑了一声, 道:“噫!好了!我中了!”说着, 往后一跤跌倒, 牙关咬紧, 不省人事。一脚踹在塘里, 挣起来, 头发都跌散了, 两手黄泥, 淋淋漓漓一身水。”

胡屠户:“尖嘴猴腮,也该撒抛尿照照,不三不四,想吃天鹅肉!”

中举后

胡屠户:“虽然是我女婿,如今却做了老爷,就是天上的星宿。”

“我的这个贤婿,才学又好,品貌又好”。。

汤知县请正在居丧的范进吃饭,范进先是"退前缩后"地坚决不肯用银镶杯箸。汤知县赶忙叫人换了一个瓷杯,一双象箸,他还是不肯,直到换了一双白颜色竹箸来,"方才罢了"。汤知县见他居丧如此尽礼,正着急"倘或不用荤酒,却是不曾备办",忽然看见"他在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里",心才安下来。真是"无一贬词,而情伪毕露"。

五河县盐商送老太太入节孝祠,张灯结彩,鼓乐喧天,满街是仕宦人家的牌仗,满堂有知县、学师等官员设祭,庄严肃穆。但盐商方老六却和一个卖花牙婆伏在栏杆上看执事,"权牙婆一手扶着栏杆,一手拉开裤腰捉虱子,捉着,一个一个往嘴里送"。把崇高、庄严与滑稽、轻佻组合在一起,化崇高、庄严为滑稽可笑。

女儿:“我而今辞别公婆、父亲,也便寻 一条死路,跟着丈夫一处去了!”

王玉辉道:“自古‘心去意难留’。”

王玉辉道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?你竟是这样做罢。我今日就回家去,叫你母亲来和你作别。”

王玉辉道:“死的好”“死的好”“死的好”

周 进

范 进

胡 屠 户

三年清知府,十万雪花银

王 惠

严 监 生

讽 刺 艺 术

写实

细节描写

夸张

对比

悲喜交融的美学风格

艺 术 成 就

1、独特的结构——“虽云长篇,颇同短制”

小说结构上与通常的长篇小说以中心人物、中心事件来结构的方式不同,它以连缀的故事、相互衔接的人物 ,既独立又前后呼应地结成艺术整体,奠定了我国讽刺小说的基石。鲁迅:“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制。”

2、独特的艺术表现手法——辛辣的讽刺

叙事客观,不加褒贬,让是非曲直自现于读者面前。他宁愿退居幕后,对作品中的人物只作旁观式的笔录,通过精确的白描,不加任何渲染。

3、细节描写,夸张的语言,白话文,写实手法,对比等等,都是讽刺小说艺术的基础。

阅读课文4-6段,完成1~4题。

1.选文第一段中写匡超人知道潘三落难后的恐慌和逼迫娘子的蛮横,主要用了哪些手法刻画人物?表现了匡超人什么性格?

答:(1)神态描写(“面如土色”)、心理描写、语言描写、细节描写等方法。

(2)躲避遭祸的潘三,表现了他的虚伪、势利;逼娘子下乡,表现了他的急功近利、自私蛮横。

2.匡超人为什么逼自己的娘子下乡?

3.小说叙述匡超人有妻又娶妻一事,有什么深刻的社会含义?

答:自己想去老师那里避难却不敢跟娘子真说,只有蛮不讲理地把娘子逼到乡下去。

答:停妻再娶一事,并非匡超人一例,作者意在借助此事讽刺当时士林阶层攀龙附凤、嫌贫爱富的畸形心理。

4.封建科举制度毒害了古代不少读书人,今天在新课标的理念下,我们仍然要考试,你认为今天的考试应该要考我们些什么?应该怎么考?

提示:这是一道开放性题目,同学们可以任选一个或几个角度论述,但这不等于漫天撒网,信马由缰,论述时应注意以下几点:①今天的考试目的与封建科举的区别。②今天的读书人与古代读书人的区别。③新课标的理念是什么。(言之成理即可)

人生南北多歧路,将相神仙,也要凡人做。百代兴亡朝复暮,江风吹倒前朝树。功名富贵无凭据,费尽心情,总把流光误。浊酒三杯沉醉去,水流花谢知何处。

同课章节目录