2021高考地理二轮复习专题一地球和地图课件(67张)

文档属性

| 名称 | 2021高考地理二轮复习专题一地球和地图课件(67张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-07 18:21:39 | ||

图片预览

文档简介

核心专题

突破

专题一 地球和地图

地理

内容索引

价值引领 备考定向

知识体系 网络构建

价值引领 备考定向

核

心

要

求

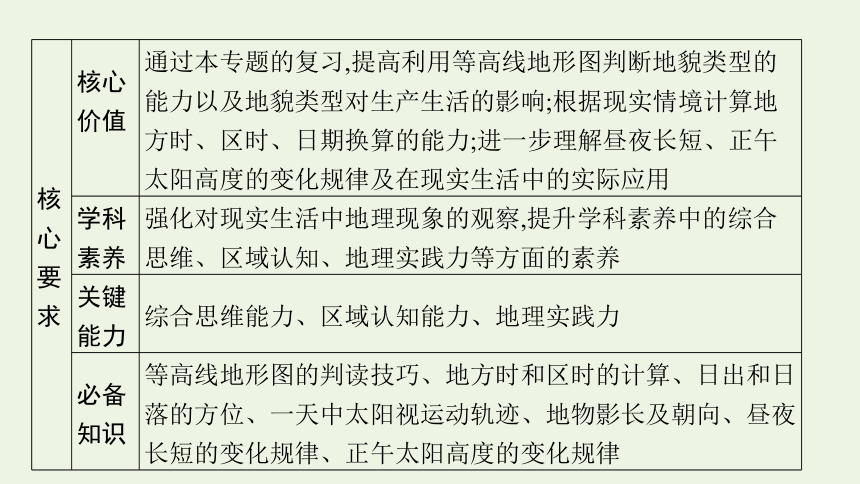

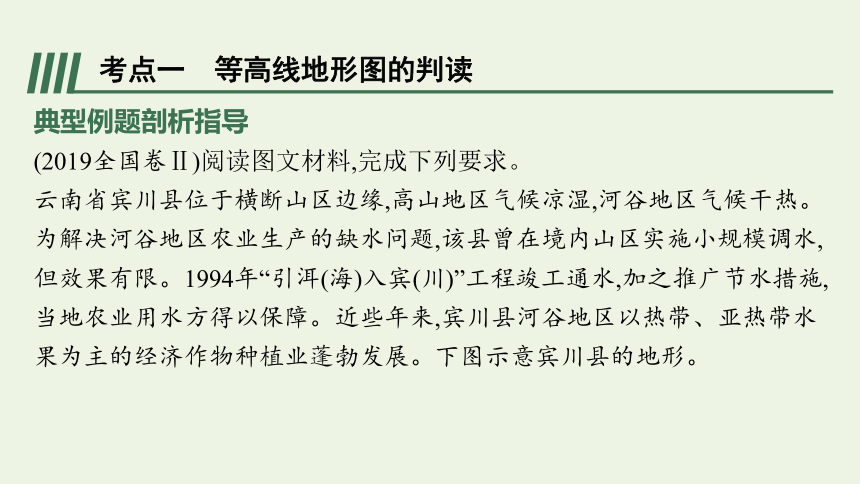

核心价值

?

通过本专题的复习,提高利用等高线地形图判断地貌类型的能力以及地貌类型对生产生活的影响;根据现实情境计算地方时、区时、日期换算的能力;进一步理解昼夜长短、正午太阳高度的变化规律及在现实生活中的实际应用

学科素养

强化对现实生活中地理现象的观察,提升学科素养中的综合思维、区域认知、地理实践力等方面的素养

关键能力

综合思维能力、区域认知能力、地理实践力

必备知识

等高线地形图的判读技巧、地方时和区时的计算、日出和日落的方位、一天中太阳视运动轨迹、地物影长及朝向、昼夜长短的变化规律、正午太阳高度的变化规律

试题情境

高考中本专题知识的“情境”有:以等高线地形图为载体,考查有关等高线的判读及地形类型对生产生活的影响;以某热点事件为载体,考查区时计算、某段时间内昼夜长短的变化、正午太阳高度的变化、日出日落的方位、日影的朝向等

考查方式

本专题考点在高考中多以选择题的形式呈现,与现实生活联系密切,难度较大,综合考查考生运用基本地理原理解决实际问题的能力

考向预测

高考试题主要考查等高线地形图的判读、区时计算、昼夜长短的变化规律、正午太阳高度的变化规律及其应用、太阳视运动及地物影子朝向的判读等

典型例题剖析指导

考点一 等高线地形图的判读

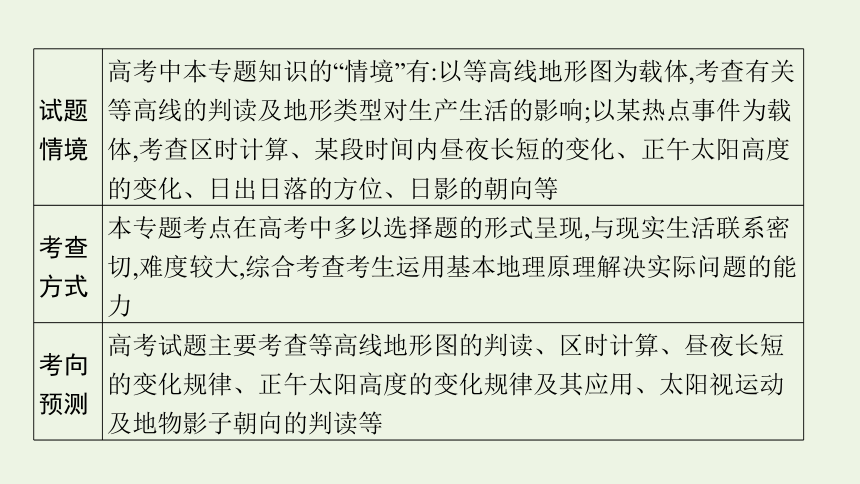

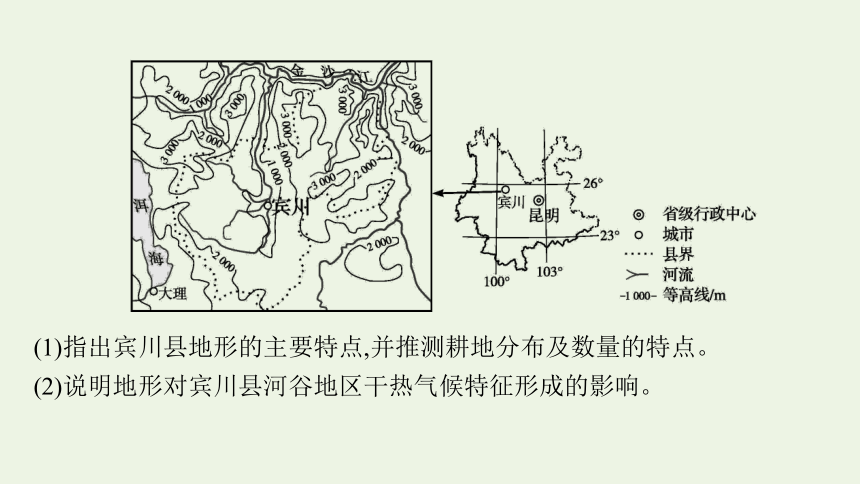

(2019全国卷Ⅱ)阅读图文材料,完成下列要求。

云南省宾川县位于横断山区边缘,高山地区气候凉湿,河谷地区气候干热。为解决河谷地区农业生产的缺水问题,该县曾在境内山区实施小规模调水,但效果有限。1994年“引洱(海)入宾(川)”工程竣工通水,加之推广节水措施,当地农业用水方得以保障。近些年来,宾川县河谷地区以热带、亚热带水果为主的经济作物种植业蓬勃发展。下图示意宾川县的地形。

(1)指出宾川县地形的主要特点,并推测耕地分布及数量的特点。

(2)说明地形对宾川县河谷地区干热气候特征形成的影响。

试题情景 试题以等高线地形图为背景材料,考查宾川县的地形特点、耕地分布及数量特点和地形对气候的影响。

学科素养 地理实践力:高山地区的耕地主要分布在河谷地带且数量少。

区域认知:该地等高线密集、相对高差大。

综合思维:利用等高线判断地形特点。谷地下沉气流对气温和降水的影响。

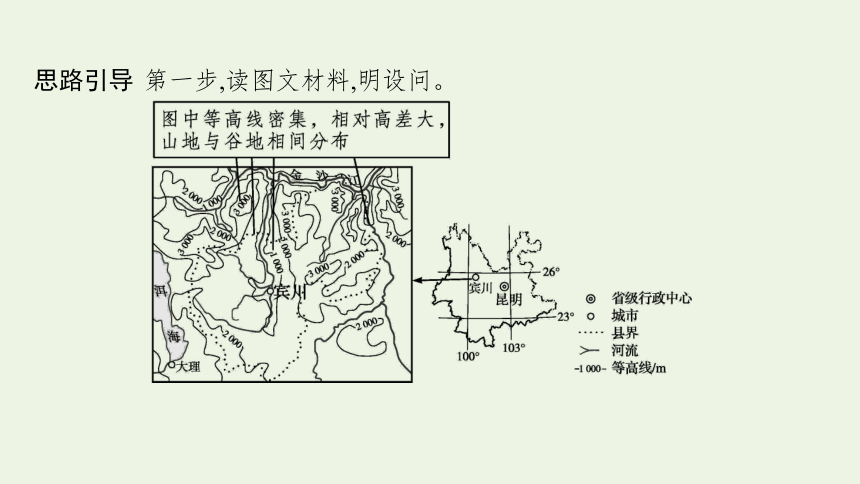

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,宾川县位于横断山区边缘,结合等高线地形图可以判断山高谷深,地势起伏较大。由于多山地,因此耕地主要分布在河谷地区和山间小盆地,数量较少。第(2)题,干热气候主要与干热河谷有关,即背风坡气流下沉增温,水汽不易凝结,降水少。

答案 (1)地形特点:山高谷深。

耕地特点:耕地主要分布在谷地和山间盆地,数量少(或面积小、占土地面积比重小)。

(2)宾川县位于温暖湿润的亚热带季风气候区,因山高谷深,谷地盛行下沉气流,气流下沉过程中增温且谷地热量不易散失,导致热(气温高),同时不易形成降水,导致干(降水少)。

知识整合技能提升

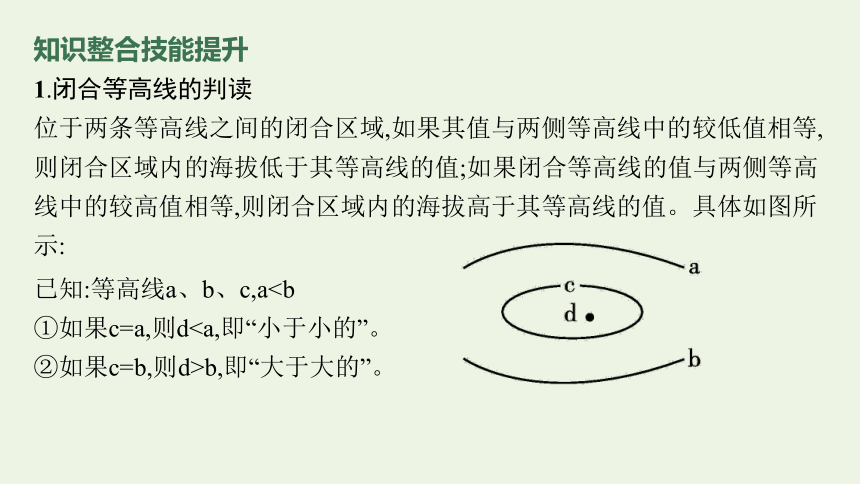

1.闭合等高线的判读

位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于其等高线的值;如果闭合等高线的值与两侧等高线中的较高值相等,则闭合区域内的海拔高于其等高线的值。具体如图所示:

已知:等高线a、b、c,a ①如果c=a,则d ②如果c=b,则d>b,即“大于大的”。

2.判断是否通视的方法

(1)先看两点之间有无山地、山脊等障碍物,有则一般不可通视。如图中,AC、AB、BD之间均可通视,AD之间不可通视。

(2)无障碍物再看坡形:即两点之间是“凹形坡”还是“凸形坡”,如图所示。

3.等高线图中的相关计算

(1)计算两点的温差

读出任意两点的高度(海拔)或范围,计算出两点的相对高度或最大可能值和最小可能值,根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100米)可以计算两地间的气温差:T差=0.6×H相/100。

(2)陡崖高度的计算

①陡崖顶部的高度(海拔)为H顶,其计算公式为:a≤H顶 ②陡崖底部的高度(海拔)为H底,其计算公式为:b-d ③陡崖的相对高度为ΔH,其计算公式为:(n-1)d≤ΔH<(n+1)d(n为陡崖处重合的等高线条数,d为等高距),如图中陡崖D的相对高度为200米≤ΔH<400米。

对点训练迁移巩固

某地理学习小组对我国江南某区域进行野外考察。读图,完成1题。

1.学习小组绘制的由a到b四幅地形剖面图,正确的是( )

答案 B

解析 读图可知,图示等高距是20米,a处海拔为180~200米,b处海拔为180米;从a到b途经一个280~300米的山脊,和一个220~240米的山脊;还经过一个160~180米的山谷。

读我国东南沿海某地区等高线地形图,完成2~3题。

2.在图示区域,⑦处无法观测到的点有( )

A.①② B.③④

C.⑤⑥ D.④⑥

3.该区域的地理环境特征是( )

A.该地区植被垂直地带性明显

B.②地到③地的实地距离约为1 000米

C.当地有大雨时,①处可能出现山洪

D.⑤处梯田广布

答案 2.D 3.D

解析 第2题,在等高线地形图中,从某点观察其他点是否能被观测到,关键看二者之间是否有障碍物;⑦处海拔较高,但不是山顶,⑦到⑥因有山顶阻挡,故⑥不能被观测到,⑦到④因有山脊阻挡,看不到;①②③⑤没有障碍物,所以能被看到,因此选D。第3题,根据等高线分布可知,该区域海拔较低,垂直地带性不明显,A错;根据比例尺计算,②地到③地的实地距离大约为1 900米,B错;①虽然位于山谷,但等高线稀疏且流经①处的河流,其集水面积较小,即使当地有大雨,其水量也有限,不易出现山洪,C错;该地地形以低山丘陵为主,降水较多,⑤处地势较平坦,适合修建梯田,故选D。

典型例题剖析指导

考点二 时间计算和日期变更

(2020浙江卷)图1为某飞机在甲、乙、丙间沿地球大圆周飞行轨迹示意图。图2为飞机飞到乙地时,其垂直下方所示的经线、纬线和晨昏线位置关系图,此时丙地地方时为17时。完成下列要求。

(1)若飞机匀速、等高飞行,则在甲—乙—丙间单位时间内飞过的纬度差( )

A.持续变大

B.先变大,后变小

C.持续变小

D.先变小,后变大

(2)当日,甲地日出的地方时为( )

A.5时 B.6时 C.7时 D.8时

试题情景 试题以经纬网图及晨昏线图为背景材料,考查飞机沿大圆飞行时纬度变化特点及日出地方时的计算。

学科素养 综合思维:飞机沿大圆飞行时飞行方向的变化,晨昏线为一大圆,同一纬线上昼夜长短相等、日出日落的地方时相等。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“某飞机在甲、乙、丙间沿地球大圆周飞行”,晨昏线为一大圆。

(2)图表分析:

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,飞机在甲—乙—丙间沿大圆(最短航线)飞行时,是先向东北飞,再向东南飞。在由甲飞向乙时,随着纬度的升高,飞行方向越接近与纬线平行,所以单位时间内飞过的纬度差变小,在乙地时达到最小;则飞机由乙地飞向丙地时,飞过的纬度差变大,D正确。第(2)题,由题干“飞机在甲、乙、丙间沿地球的大圆周飞行”可判断甲、乙、丙在晨昏线上,且乙地平分甲、丙之间的晨昏线部分,丙地的地方时为17时,可以判断丙地位于昏线上,其昼长为10小时,根据公式“日出=12-昼长/2”可以计算出丙地日出的地方时为7时,因甲、丙两地位于同一条纬线上,同一纬线上昼夜长短及日出、日落的地方时相等,可以推出甲地日出的地方时跟丙地一样,也是7时。

答案 (1)D (2)C

知识整合技能提升

1.时差计算

(1)“东加西减”求地方时(区时)

先画出表示全球所有经线(或时区)的数轴,标出已知经线(或时区)及其地方时(或区时),再标出所求经线(或时区),计算出两地经度差(或时区差)后,再将其转化为地方时差(或区时差)。如图所示。

(2)与行程有关的时间计算

若有一架飞机某日某时从A地起飞,经过m小时飞行,降落在B地,求飞机降落时B地的时间。解决这类问题应建立如下关系图。

计算公式如下:降落时B地时间=起飞时A地时间±时差+行程时间(m小时)。(注意:正负选取原则为东加西减)

2.新旧日期的范围与比例的判定方法

(1)新旧日期的划分

(2)新旧日期的范围

①新的一天:从0时所在经线向东到180°经线。

②旧的一天:从0时所在经线向西到180°经线。

③确定180°经线的地方时是几点,此时间乘以15°,即为新的一天所跨的经度数。如,当北京时间为今天4时时,180°经线的地方时为8时,今天跨的范围是:15°×8=120°;昨天的范围是:360°-120°=240°。

(3)判断新旧日期的比例

①如前面所述,求出新旧日期所跨的经度数,然后相比较即可得出结论。

②确定180°经线上的地方时是几点(设为X)。

a.新的一天占全球的比例为:X/24。

b.旧的一天占全球的比例为:(24-X)/24。

c.新旧日期之比为:X/(24-X)。

对点训练迁移巩固

北京时间2019年5月26日15时41分,秘鲁北部(5.85°S,75.18°W)发生里氏7.8级地震,震源深度100千米。据此完成1~2题。

1.地震发生时,当地区时为( )

A.5月26日2时41分

B.8月27日2时41分

C.8月26日4时41分

D.8月27日4时41分

2.地震发生时,地球上处于5月26日的范围约占全球的比例( )

A.小于1/3 B.大于3/4

C.等于7/12 D.小于1/5

答案 1.A 2. B

解析 第1题,震中的经度为75.18°W,位于西五区,比北京时间晚13个小时,因此地震发生时当地区时=5月26日15时41分-13小时=5月26日2时41分。第2题,地震发生时180°经线的地方时为5月26日19时41分,则5月26日占全球的比例约为19/24,大于3/4。

典型例题剖析指导

考点三 昼夜长短和正午太阳高度

(2020山东卷)2020年5月27日上午11点整,中国珠峰高程测量登山队将五星红旗插上世界最高峰峰顶,实现了四十五年

后我国测绘队员的再次登顶。从位于5 200

m的大本营向上,队员们要经过甲、乙、丙、

丁四个营地(下图),其中一个营地由于空气

流通不畅,容易引起高原反应,被称为“魔鬼

营地”。据此完成下列要求。

(1)图中“魔鬼营地”是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

(2)5月27日位于28°N的温州昼长为13时44分,该日珠峰顶部(28°N,87°E)日出时刻在北京时间( )

A.7:20以前

B.7:20—7:39

C.7:40—8:00

D.8:00以后

试题情景 试题以高程图及珠峰登山路线为背景材料,考查地形图的判读及日出时间的判断。

学科素养 区域认知:图中的海拔、登山路线。

综合思维:地形对空气流通的影响,同一纬线上日出、日落的时间特点及同一纬线上不同海拔日出、日落的特点。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“队员们要经过甲、乙、丙、丁四个营地(下图),其中一个营地由于空气流通不畅,容易引起高原反应,被称为‘魔鬼营地’”,地形封闭处,空气流通不畅。题干中提及温州(28°N)与珠峰顶部(28°N)纬度相同,同一纬线上在不考虑地势高低的情况下昼夜长短相等,日出、日落的地方时相等,但是同一纬线上地势高处昼长大于地势低处。

(2)图表分析:

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,甲地位于北部山谷,地形闭塞,空气流通不畅,容易引起高原反应;丙、丁位于地势较高的山脊,乙位于鞍部,空气流通通畅。故选A。第(2)题,温州与珠峰顶部纬度相同,因此昼长相同,据此可计算珠峰顶部的日出时刻大约是地方时5:08。珠峰顶部与东八区中央经线(120°E)经度相差33°,可知两地时差为2时12分,由此可知珠峰顶部日出时刻大约是北京时间7:20。珠峰顶部海拔高,日出时间略早于海拔低处,因此珠峰顶部日出时刻在北京时间7:20以前。故选A。

答案 (1)A (2)A

1.昼夜长短的变化规律(以北半球为例)

知识整合技能提升

(1)昼夜长短状况:太阳直射点所在的半球,昼长夜短,且纬度越高,昼越长,夜越短,另一半球则相反。注意:极圈以内除外。

(2)昼夜长短变化状况:太阳直射点向北移动,北半球各地昼变长,夜变短,南半球则相反;太阳直射点向南移动,北半球各地昼变短,夜变长,南半球则相反。

2.正午太阳高度的变化

(1)正午太阳高度的纬度变化

正午太阳高度由直射点所在的纬线向南北两侧递减。距离太阳直射的纬线越近,正午太阳高度越大,反之越小。如图所示:

(2)正午太阳高度的季节变化

回归线

之间

正午太阳高度最大值为90°,

每年有两次太阳直射现象,

即一年中有两个正午太阳高

度最大值

回归

线上

正午太阳高度最大值为90°,

一年中只有一次太阳直射现象,

即一年中只有一个正午太阳高

度最大值

回归线

至极点

之间

正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值

对点训练迁移巩固

右图示意拍摄爱好者于秋分日某时刻拍摄的我国东北某市(约45°N)街道景观(图示骑行者连带电动自行车的高度与日影等长)。读图,完成1~3题。

1.当拍摄者按下快门时,当地的地方时为( )

A.8:00 B.10:00 C.12:00 D.18:00

2.此时,图中骑行者的前进方向为( )

A.正东 B.正西 C.正南 D.正北

3.该日后一个月内( )

A.我国大部分地区昼夜温差增大

B.欧洲南部各地阴雨天气渐少

C.长江中下游地区伏旱势力加强

D.我国东部暖锋活动开始频繁

答案 1. C 2. B 3. A

解析 第1题,秋分日太阳直射赤道,位于约45°N附近的地区,只有正午时物体高度与日影等长,因而可推算出当地正处于正午。第2题,秋分日,太阳直射赤道,东北地区正午时日影朝向正北,所以骑行者的前进方向为正西。第3题,秋分日前后,太阳直射赤道附近并南移,我国大部分地区昼夜温差增大,随着风带、气压带南移,欧洲南部各地受西风带控制,阴雨天增多,我国东部冷锋活动开始频繁,长江中下游地区伏旱已经结束。

典型例题剖析指导

微专题(一) 太阳视运动与影子问题

(2020天津卷)图1为我国某地一住宅小区示意图,图2中四个方向的阴影分别为小区内某栋住宅楼二至日8:00和16:00的日影。读图文材料,完成下列要求。

(1)该小区最可能位于( )

A.北京 B.银川 C.杭州 D.海口

(2)小区内各住宅楼楼高一致,休闲广场被楼影遮挡面积最大的时段是( )

A.夏至日8:00~12:00 B.夏至日12:00~16:00

C.冬至日8:00~12:00 D.冬至日12:00~16:00

试题情景 试题以某地住宅小区中住宅楼的分布及日影的朝向为背景材料,考查小区所在的地区及影子的问题。

学科素养 区域认知:图中的住宅楼的分布及二至日住宅楼影子的朝向。

地理实践力:物体影子的朝向与太阳方位相反;我国统一采用北京时间(东八区区时),然后结合北京时间进行计时。

综合思维:太阳高度越小,物体的影子越长,反之则影子越短。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“图2中四个方向的阴影分别为小区内某栋住宅楼二至日8:00和16:00的日影”,8:00太阳方位可能为东南或东北,16:00太阳方位可能是西南或西北。

(2)图表分析:

图1 图2

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,由图2可以看出,该栋住宅楼在二至日8:00和16:00的日影的朝向有西北、东北、西南和东南四个方向。因影子朝向西北时,太阳位于东南方向,影子朝向东北时,太阳位于西南方向,影子朝向西南时,太阳位于东北方向,影子朝向东南时,太阳位于西北方向,所以该地二至日8:00和16:00时,太阳的方位分别有东北、东南、西南、西北四个方向。因是我国某地,题中所提的时间为北京时间。北京(116°E)的地方时与北京时间相差16分钟,银川(106°E)的地方时与北京时间相差约1小时,杭州(120°E)与北京时间一致,海口(110°E)的地方时与北京时间相差40分钟。北京时间8:00时,北京、银川、杭州、海口的地方时分别为7:44、7:00、8:00、7:20。夏至日

时,太阳直射北半球,北京、银川、杭州、海口四地,都在地方时6:00之前日出,并且日出东北。当地方时为6:00时,北京、银川、杭州因位于北回归线以北,太阳位于正东方向,6:00之后,太阳位于东南方向,日影只能朝向西北。因北京时间8:00时,北京、银川、杭州地方时分别为7:44、7:00、8:00,那么太阳位于这三个地点的东南方向,日影则朝向西北。海口因位于北回归线以南,此时太阳直射点位于北回归线上,北京时间8:00时,海口的地方时7:20,太阳位于东北方向,日影朝向西南方向。也就是说四个城市中只有海口在夏至日北京时间8:00时,太阳位于东北方向上,日影朝向西南。所以只有海口符合题意。冬至日北京时间8:00时,这四地中银川没有日出,北京、杭州、海口三地太阳方位均位于东南,日影朝向西北。冬至日北京时间16:00时,

太阳均位于四地的西南方向,日影朝向东北。夏至日时,北京、银川、杭州三地因位于北回归线以北,在地方时18:00之后日落,但是地方时18:00时,太阳位于正西方向。北京时间16:00,北京、银川、杭州三地的地方时分别为15:44、15:00、16:00,太阳均位于西南方向,日影朝向东北。因海口位于北回归线以南,北京时间16:00时,其地方时为15:20,太阳位于西北方向,日影朝向东南,也是只有海口符合题意。所以,四地中只有海口在二至日8:00和16:00的日影的朝向有西北、东北、西南和东南四个方向。其他三个城市只有西北和东北两个方向。第(2)题,楼影遮挡面积的大小与太阳高度有关,太阳高度越大,楼影越短,反之则楼影越长。海口(20°N,110°E)冬至日时正午太阳高度小于夏至日,冬至日时日影较长,休闲广场被楼影遮挡面积

冬至日大于夏至日。海口使用的时间为北京时间,当北京时间为8:00~12:00时,当地地方时约为7:20~11:20,当北京时间为12:00~16:00时,当地地方时约为11:20~15:20。11:20~15:20因包含地方时12:00(地方时12:00太阳高度最大,影子最短),所以平均太阳高度大于地方时7:20~11:20的太阳高度,故冬至日8:00~12:00 休闲广场被楼影遮挡面积最大。

答案 (1)D (2)C

知识整合技能提升

1.太阳视运动:以北半球为例(极昼、极夜地区除外)

(1)二分日时,太阳直射赤道,全球各地

太阳正东升、正西落。太阳在天空中

位置的变化为:正东→东南→正南→

西南→正西。

(2)北半球的夏半年,太阳直射点在北半球。

太阳在天空中位置的变化为:东北→正东→东南→正南→西南→正西→西北。

(3)北半球的冬半年,太阳直射点在南半球。太阳在天空中位置的变化为:东南→正南→西南。

2.日影朝向及长短变化规律

(1)日影朝向、长短与太阳位置的关系

①太阳在天空的方向与日影朝向相反。如太阳在西北天空,则日影朝向东南。

②太阳高度角越大,日影越短。一天中日影的变化规律是日出最长—变短—正午最短—变长—日落最长。

(2)正午日影朝向及长短变化

①正午日影朝向取决于太阳直射点的位置。太阳直射点以北地区,日影朝北;太阳直射点以南地区,日影朝南。

②太阳直射点处,日影与物体本身重合。

③利用正午太阳高度计算垂直物体的正午日影的公式:影长=物体长度×cot H。(H为当地正午太阳高度)

(3)日出、日落的方向及日影朝向

①北半球春秋二分日,全球各地日出正东,日落正西。此时日出时日影朝西,日落时日影朝东。

②北半球夏半年,全球各地(极昼区除外)日出东北,日落西北。日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。

③北半球冬半年,全球各地(极昼区域除外)日出东南,日落西南,日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。

④从冬至日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下的方向逐渐北移,日影朝向逐渐偏南;从夏至日至冬至日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐南移,日影朝向逐渐偏北。

(4)极点的日影朝向

北极点的任何方向都是南,南极点的任何方向都是北,所以北极点的影子永远朝向南,南极点的影子永远朝向北。

对点训练迁移巩固

下图为我国某省级行政中心城市某日的日出日落(视运动轨迹图)时刻图(北京时间)。读图,完成1~2题。

1.该城市所在省区是( )

A.琼 B.新 C.川 D.黑

2.当日,若在该城市一空旷操场上垂直于地面立一木杆,木杆顶端日影运动轨迹正确的是( )

答案 1. B 2.C

解析 第1题,从图中可读出该地北京时间8:20日出、20:17日落,可算出该地昼长约为12小时,日出时间约为6时,也就是说当地时间6时时北京时间为8:20,根据地方时计算公式:所求地地方时=已知地地方时±4分钟×所求地与已知地经度差,可算出该地位于85°E附近,该城市所在省区为新疆,B正确。第2题,从图中可读出该地北京时间8:20日出、20:17日落,可算出该地昼长不到12小时,说明太阳直射点在南半球,应东南日出,西南日落,正午太阳在正南,因此日出后影子在西北、正午影子在正北、日落前影子在东北,C正确。

2020年春季,我国某地返校的高三毕业班学生,于北京时间12:00,在教室里观测到自己立在书桌面上的钢笔的影子并不朝向正北,而是与南北方向的书桌边线有4°夹角(如图)。据此完成3~5题。

3.该同学所在的省份是( )

A.山东 B.新疆 C.湖北 D.云南

4.若在一周后的同时刻再进行观察,则与上次比较( )

A.影长变长 B.夹角增大

C.影长不变 D.夹角不变

5.观察钢笔影子时,该同学朝向大致是( )

A.面向正东 B.面向正南

C.面向正西 D.面向正北

答案 3. A 4. D 5. A

解析 第3题,材料信息表明,北京时间12:00立在书桌面上的钢笔的影子并不朝向正北,读图可知,钢笔影子朝向西北方向,则太阳此时位于东南方向,即当地地方时应在上午,比北京时间晚,即位于120°E以西。图文信息表明,北京时间12时,钢笔影子与南北方向的书桌边线有4°的夹角,影子转动的速度大致与地球自转速度相当,因此该地应位于120°E以西4°左右,即116°E。山东省大致位于115°E~123°E之间,因此该同学所在的省区可能是山东省,A符合题意;新疆最东边经度在95°E附近,因此该同学所在的省区不可能是新疆,排除B;湖北省位于116°E以西,该同学所在的省区不可能是湖北,排除C;云南省最东边的经度在106°E左右,该同学所在的省区

不可能是云南,排除D。第4题,材料信息表明,观察时间在春季,直射点向北运动,当地正午太阳高度应增加,则在一周后的同时刻再进行观察,影子长度应变短,A、C错误;由于使用的时间系统没有变化,当地的经度不可能发生改变,因此钢笔影子与南北方向的书桌边线的夹角也会相对稳定,B错误、D正确。第5题,材料和图像信息表明,书桌横边呈南北走向,根据图中影子朝向判断,面对书桌左侧为北,右侧为南,由此判断,观察钢笔影子时,该同学朝向正东,后面为正西,因此A正确,B、C、D错误。

知识体系 网络构建

应用

昼夜交替

昼夜长短

正午太阳

高度

突破

专题一 地球和地图

地理

内容索引

价值引领 备考定向

知识体系 网络构建

价值引领 备考定向

核

心

要

求

核心价值

?

通过本专题的复习,提高利用等高线地形图判断地貌类型的能力以及地貌类型对生产生活的影响;根据现实情境计算地方时、区时、日期换算的能力;进一步理解昼夜长短、正午太阳高度的变化规律及在现实生活中的实际应用

学科素养

强化对现实生活中地理现象的观察,提升学科素养中的综合思维、区域认知、地理实践力等方面的素养

关键能力

综合思维能力、区域认知能力、地理实践力

必备知识

等高线地形图的判读技巧、地方时和区时的计算、日出和日落的方位、一天中太阳视运动轨迹、地物影长及朝向、昼夜长短的变化规律、正午太阳高度的变化规律

试题情境

高考中本专题知识的“情境”有:以等高线地形图为载体,考查有关等高线的判读及地形类型对生产生活的影响;以某热点事件为载体,考查区时计算、某段时间内昼夜长短的变化、正午太阳高度的变化、日出日落的方位、日影的朝向等

考查方式

本专题考点在高考中多以选择题的形式呈现,与现实生活联系密切,难度较大,综合考查考生运用基本地理原理解决实际问题的能力

考向预测

高考试题主要考查等高线地形图的判读、区时计算、昼夜长短的变化规律、正午太阳高度的变化规律及其应用、太阳视运动及地物影子朝向的判读等

典型例题剖析指导

考点一 等高线地形图的判读

(2019全国卷Ⅱ)阅读图文材料,完成下列要求。

云南省宾川县位于横断山区边缘,高山地区气候凉湿,河谷地区气候干热。为解决河谷地区农业生产的缺水问题,该县曾在境内山区实施小规模调水,但效果有限。1994年“引洱(海)入宾(川)”工程竣工通水,加之推广节水措施,当地农业用水方得以保障。近些年来,宾川县河谷地区以热带、亚热带水果为主的经济作物种植业蓬勃发展。下图示意宾川县的地形。

(1)指出宾川县地形的主要特点,并推测耕地分布及数量的特点。

(2)说明地形对宾川县河谷地区干热气候特征形成的影响。

试题情景 试题以等高线地形图为背景材料,考查宾川县的地形特点、耕地分布及数量特点和地形对气候的影响。

学科素养 地理实践力:高山地区的耕地主要分布在河谷地带且数量少。

区域认知:该地等高线密集、相对高差大。

综合思维:利用等高线判断地形特点。谷地下沉气流对气温和降水的影响。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,宾川县位于横断山区边缘,结合等高线地形图可以判断山高谷深,地势起伏较大。由于多山地,因此耕地主要分布在河谷地区和山间小盆地,数量较少。第(2)题,干热气候主要与干热河谷有关,即背风坡气流下沉增温,水汽不易凝结,降水少。

答案 (1)地形特点:山高谷深。

耕地特点:耕地主要分布在谷地和山间盆地,数量少(或面积小、占土地面积比重小)。

(2)宾川县位于温暖湿润的亚热带季风气候区,因山高谷深,谷地盛行下沉气流,气流下沉过程中增温且谷地热量不易散失,导致热(气温高),同时不易形成降水,导致干(降水少)。

知识整合技能提升

1.闭合等高线的判读

位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于其等高线的值;如果闭合等高线的值与两侧等高线中的较高值相等,则闭合区域内的海拔高于其等高线的值。具体如图所示:

已知:等高线a、b、c,a ①如果c=a,则d

2.判断是否通视的方法

(1)先看两点之间有无山地、山脊等障碍物,有则一般不可通视。如图中,AC、AB、BD之间均可通视,AD之间不可通视。

(2)无障碍物再看坡形:即两点之间是“凹形坡”还是“凸形坡”,如图所示。

3.等高线图中的相关计算

(1)计算两点的温差

读出任意两点的高度(海拔)或范围,计算出两点的相对高度或最大可能值和最小可能值,根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100米)可以计算两地间的气温差:T差=0.6×H相/100。

(2)陡崖高度的计算

①陡崖顶部的高度(海拔)为H顶,其计算公式为:a≤H顶

对点训练迁移巩固

某地理学习小组对我国江南某区域进行野外考察。读图,完成1题。

1.学习小组绘制的由a到b四幅地形剖面图,正确的是( )

答案 B

解析 读图可知,图示等高距是20米,a处海拔为180~200米,b处海拔为180米;从a到b途经一个280~300米的山脊,和一个220~240米的山脊;还经过一个160~180米的山谷。

读我国东南沿海某地区等高线地形图,完成2~3题。

2.在图示区域,⑦处无法观测到的点有( )

A.①② B.③④

C.⑤⑥ D.④⑥

3.该区域的地理环境特征是( )

A.该地区植被垂直地带性明显

B.②地到③地的实地距离约为1 000米

C.当地有大雨时,①处可能出现山洪

D.⑤处梯田广布

答案 2.D 3.D

解析 第2题,在等高线地形图中,从某点观察其他点是否能被观测到,关键看二者之间是否有障碍物;⑦处海拔较高,但不是山顶,⑦到⑥因有山顶阻挡,故⑥不能被观测到,⑦到④因有山脊阻挡,看不到;①②③⑤没有障碍物,所以能被看到,因此选D。第3题,根据等高线分布可知,该区域海拔较低,垂直地带性不明显,A错;根据比例尺计算,②地到③地的实地距离大约为1 900米,B错;①虽然位于山谷,但等高线稀疏且流经①处的河流,其集水面积较小,即使当地有大雨,其水量也有限,不易出现山洪,C错;该地地形以低山丘陵为主,降水较多,⑤处地势较平坦,适合修建梯田,故选D。

典型例题剖析指导

考点二 时间计算和日期变更

(2020浙江卷)图1为某飞机在甲、乙、丙间沿地球大圆周飞行轨迹示意图。图2为飞机飞到乙地时,其垂直下方所示的经线、纬线和晨昏线位置关系图,此时丙地地方时为17时。完成下列要求。

(1)若飞机匀速、等高飞行,则在甲—乙—丙间单位时间内飞过的纬度差( )

A.持续变大

B.先变大,后变小

C.持续变小

D.先变小,后变大

(2)当日,甲地日出的地方时为( )

A.5时 B.6时 C.7时 D.8时

试题情景 试题以经纬网图及晨昏线图为背景材料,考查飞机沿大圆飞行时纬度变化特点及日出地方时的计算。

学科素养 综合思维:飞机沿大圆飞行时飞行方向的变化,晨昏线为一大圆,同一纬线上昼夜长短相等、日出日落的地方时相等。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“某飞机在甲、乙、丙间沿地球大圆周飞行”,晨昏线为一大圆。

(2)图表分析:

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,飞机在甲—乙—丙间沿大圆(最短航线)飞行时,是先向东北飞,再向东南飞。在由甲飞向乙时,随着纬度的升高,飞行方向越接近与纬线平行,所以单位时间内飞过的纬度差变小,在乙地时达到最小;则飞机由乙地飞向丙地时,飞过的纬度差变大,D正确。第(2)题,由题干“飞机在甲、乙、丙间沿地球的大圆周飞行”可判断甲、乙、丙在晨昏线上,且乙地平分甲、丙之间的晨昏线部分,丙地的地方时为17时,可以判断丙地位于昏线上,其昼长为10小时,根据公式“日出=12-昼长/2”可以计算出丙地日出的地方时为7时,因甲、丙两地位于同一条纬线上,同一纬线上昼夜长短及日出、日落的地方时相等,可以推出甲地日出的地方时跟丙地一样,也是7时。

答案 (1)D (2)C

知识整合技能提升

1.时差计算

(1)“东加西减”求地方时(区时)

先画出表示全球所有经线(或时区)的数轴,标出已知经线(或时区)及其地方时(或区时),再标出所求经线(或时区),计算出两地经度差(或时区差)后,再将其转化为地方时差(或区时差)。如图所示。

(2)与行程有关的时间计算

若有一架飞机某日某时从A地起飞,经过m小时飞行,降落在B地,求飞机降落时B地的时间。解决这类问题应建立如下关系图。

计算公式如下:降落时B地时间=起飞时A地时间±时差+行程时间(m小时)。(注意:正负选取原则为东加西减)

2.新旧日期的范围与比例的判定方法

(1)新旧日期的划分

(2)新旧日期的范围

①新的一天:从0时所在经线向东到180°经线。

②旧的一天:从0时所在经线向西到180°经线。

③确定180°经线的地方时是几点,此时间乘以15°,即为新的一天所跨的经度数。如,当北京时间为今天4时时,180°经线的地方时为8时,今天跨的范围是:15°×8=120°;昨天的范围是:360°-120°=240°。

(3)判断新旧日期的比例

①如前面所述,求出新旧日期所跨的经度数,然后相比较即可得出结论。

②确定180°经线上的地方时是几点(设为X)。

a.新的一天占全球的比例为:X/24。

b.旧的一天占全球的比例为:(24-X)/24。

c.新旧日期之比为:X/(24-X)。

对点训练迁移巩固

北京时间2019年5月26日15时41分,秘鲁北部(5.85°S,75.18°W)发生里氏7.8级地震,震源深度100千米。据此完成1~2题。

1.地震发生时,当地区时为( )

A.5月26日2时41分

B.8月27日2时41分

C.8月26日4时41分

D.8月27日4时41分

2.地震发生时,地球上处于5月26日的范围约占全球的比例( )

A.小于1/3 B.大于3/4

C.等于7/12 D.小于1/5

答案 1.A 2. B

解析 第1题,震中的经度为75.18°W,位于西五区,比北京时间晚13个小时,因此地震发生时当地区时=5月26日15时41分-13小时=5月26日2时41分。第2题,地震发生时180°经线的地方时为5月26日19时41分,则5月26日占全球的比例约为19/24,大于3/4。

典型例题剖析指导

考点三 昼夜长短和正午太阳高度

(2020山东卷)2020年5月27日上午11点整,中国珠峰高程测量登山队将五星红旗插上世界最高峰峰顶,实现了四十五年

后我国测绘队员的再次登顶。从位于5 200

m的大本营向上,队员们要经过甲、乙、丙、

丁四个营地(下图),其中一个营地由于空气

流通不畅,容易引起高原反应,被称为“魔鬼

营地”。据此完成下列要求。

(1)图中“魔鬼营地”是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

(2)5月27日位于28°N的温州昼长为13时44分,该日珠峰顶部(28°N,87°E)日出时刻在北京时间( )

A.7:20以前

B.7:20—7:39

C.7:40—8:00

D.8:00以后

试题情景 试题以高程图及珠峰登山路线为背景材料,考查地形图的判读及日出时间的判断。

学科素养 区域认知:图中的海拔、登山路线。

综合思维:地形对空气流通的影响,同一纬线上日出、日落的时间特点及同一纬线上不同海拔日出、日落的特点。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“队员们要经过甲、乙、丙、丁四个营地(下图),其中一个营地由于空气流通不畅,容易引起高原反应,被称为‘魔鬼营地’”,地形封闭处,空气流通不畅。题干中提及温州(28°N)与珠峰顶部(28°N)纬度相同,同一纬线上在不考虑地势高低的情况下昼夜长短相等,日出、日落的地方时相等,但是同一纬线上地势高处昼长大于地势低处。

(2)图表分析:

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,甲地位于北部山谷,地形闭塞,空气流通不畅,容易引起高原反应;丙、丁位于地势较高的山脊,乙位于鞍部,空气流通通畅。故选A。第(2)题,温州与珠峰顶部纬度相同,因此昼长相同,据此可计算珠峰顶部的日出时刻大约是地方时5:08。珠峰顶部与东八区中央经线(120°E)经度相差33°,可知两地时差为2时12分,由此可知珠峰顶部日出时刻大约是北京时间7:20。珠峰顶部海拔高,日出时间略早于海拔低处,因此珠峰顶部日出时刻在北京时间7:20以前。故选A。

答案 (1)A (2)A

1.昼夜长短的变化规律(以北半球为例)

知识整合技能提升

(1)昼夜长短状况:太阳直射点所在的半球,昼长夜短,且纬度越高,昼越长,夜越短,另一半球则相反。注意:极圈以内除外。

(2)昼夜长短变化状况:太阳直射点向北移动,北半球各地昼变长,夜变短,南半球则相反;太阳直射点向南移动,北半球各地昼变短,夜变长,南半球则相反。

2.正午太阳高度的变化

(1)正午太阳高度的纬度变化

正午太阳高度由直射点所在的纬线向南北两侧递减。距离太阳直射的纬线越近,正午太阳高度越大,反之越小。如图所示:

(2)正午太阳高度的季节变化

回归线

之间

正午太阳高度最大值为90°,

每年有两次太阳直射现象,

即一年中有两个正午太阳高

度最大值

回归

线上

正午太阳高度最大值为90°,

一年中只有一次太阳直射现象,

即一年中只有一个正午太阳高

度最大值

回归线

至极点

之间

正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值

对点训练迁移巩固

右图示意拍摄爱好者于秋分日某时刻拍摄的我国东北某市(约45°N)街道景观(图示骑行者连带电动自行车的高度与日影等长)。读图,完成1~3题。

1.当拍摄者按下快门时,当地的地方时为( )

A.8:00 B.10:00 C.12:00 D.18:00

2.此时,图中骑行者的前进方向为( )

A.正东 B.正西 C.正南 D.正北

3.该日后一个月内( )

A.我国大部分地区昼夜温差增大

B.欧洲南部各地阴雨天气渐少

C.长江中下游地区伏旱势力加强

D.我国东部暖锋活动开始频繁

答案 1. C 2. B 3. A

解析 第1题,秋分日太阳直射赤道,位于约45°N附近的地区,只有正午时物体高度与日影等长,因而可推算出当地正处于正午。第2题,秋分日,太阳直射赤道,东北地区正午时日影朝向正北,所以骑行者的前进方向为正西。第3题,秋分日前后,太阳直射赤道附近并南移,我国大部分地区昼夜温差增大,随着风带、气压带南移,欧洲南部各地受西风带控制,阴雨天增多,我国东部冷锋活动开始频繁,长江中下游地区伏旱已经结束。

典型例题剖析指导

微专题(一) 太阳视运动与影子问题

(2020天津卷)图1为我国某地一住宅小区示意图,图2中四个方向的阴影分别为小区内某栋住宅楼二至日8:00和16:00的日影。读图文材料,完成下列要求。

(1)该小区最可能位于( )

A.北京 B.银川 C.杭州 D.海口

(2)小区内各住宅楼楼高一致,休闲广场被楼影遮挡面积最大的时段是( )

A.夏至日8:00~12:00 B.夏至日12:00~16:00

C.冬至日8:00~12:00 D.冬至日12:00~16:00

试题情景 试题以某地住宅小区中住宅楼的分布及日影的朝向为背景材料,考查小区所在的地区及影子的问题。

学科素养 区域认知:图中的住宅楼的分布及二至日住宅楼影子的朝向。

地理实践力:物体影子的朝向与太阳方位相反;我国统一采用北京时间(东八区区时),然后结合北京时间进行计时。

综合思维:太阳高度越小,物体的影子越长,反之则影子越短。

思路引导 第一步,读图文材料,明设问。

(1)材料分析:材料中提及“图2中四个方向的阴影分别为小区内某栋住宅楼二至日8:00和16:00的日影”,8:00太阳方位可能为东南或东北,16:00太阳方位可能是西南或西北。

(2)图表分析:

图1 图2

第二步,调知识,求答案:

第(1)题,由图2可以看出,该栋住宅楼在二至日8:00和16:00的日影的朝向有西北、东北、西南和东南四个方向。因影子朝向西北时,太阳位于东南方向,影子朝向东北时,太阳位于西南方向,影子朝向西南时,太阳位于东北方向,影子朝向东南时,太阳位于西北方向,所以该地二至日8:00和16:00时,太阳的方位分别有东北、东南、西南、西北四个方向。因是我国某地,题中所提的时间为北京时间。北京(116°E)的地方时与北京时间相差16分钟,银川(106°E)的地方时与北京时间相差约1小时,杭州(120°E)与北京时间一致,海口(110°E)的地方时与北京时间相差40分钟。北京时间8:00时,北京、银川、杭州、海口的地方时分别为7:44、7:00、8:00、7:20。夏至日

时,太阳直射北半球,北京、银川、杭州、海口四地,都在地方时6:00之前日出,并且日出东北。当地方时为6:00时,北京、银川、杭州因位于北回归线以北,太阳位于正东方向,6:00之后,太阳位于东南方向,日影只能朝向西北。因北京时间8:00时,北京、银川、杭州地方时分别为7:44、7:00、8:00,那么太阳位于这三个地点的东南方向,日影则朝向西北。海口因位于北回归线以南,此时太阳直射点位于北回归线上,北京时间8:00时,海口的地方时7:20,太阳位于东北方向,日影朝向西南方向。也就是说四个城市中只有海口在夏至日北京时间8:00时,太阳位于东北方向上,日影朝向西南。所以只有海口符合题意。冬至日北京时间8:00时,这四地中银川没有日出,北京、杭州、海口三地太阳方位均位于东南,日影朝向西北。冬至日北京时间16:00时,

太阳均位于四地的西南方向,日影朝向东北。夏至日时,北京、银川、杭州三地因位于北回归线以北,在地方时18:00之后日落,但是地方时18:00时,太阳位于正西方向。北京时间16:00,北京、银川、杭州三地的地方时分别为15:44、15:00、16:00,太阳均位于西南方向,日影朝向东北。因海口位于北回归线以南,北京时间16:00时,其地方时为15:20,太阳位于西北方向,日影朝向东南,也是只有海口符合题意。所以,四地中只有海口在二至日8:00和16:00的日影的朝向有西北、东北、西南和东南四个方向。其他三个城市只有西北和东北两个方向。第(2)题,楼影遮挡面积的大小与太阳高度有关,太阳高度越大,楼影越短,反之则楼影越长。海口(20°N,110°E)冬至日时正午太阳高度小于夏至日,冬至日时日影较长,休闲广场被楼影遮挡面积

冬至日大于夏至日。海口使用的时间为北京时间,当北京时间为8:00~12:00时,当地地方时约为7:20~11:20,当北京时间为12:00~16:00时,当地地方时约为11:20~15:20。11:20~15:20因包含地方时12:00(地方时12:00太阳高度最大,影子最短),所以平均太阳高度大于地方时7:20~11:20的太阳高度,故冬至日8:00~12:00 休闲广场被楼影遮挡面积最大。

答案 (1)D (2)C

知识整合技能提升

1.太阳视运动:以北半球为例(极昼、极夜地区除外)

(1)二分日时,太阳直射赤道,全球各地

太阳正东升、正西落。太阳在天空中

位置的变化为:正东→东南→正南→

西南→正西。

(2)北半球的夏半年,太阳直射点在北半球。

太阳在天空中位置的变化为:东北→正东→东南→正南→西南→正西→西北。

(3)北半球的冬半年,太阳直射点在南半球。太阳在天空中位置的变化为:东南→正南→西南。

2.日影朝向及长短变化规律

(1)日影朝向、长短与太阳位置的关系

①太阳在天空的方向与日影朝向相反。如太阳在西北天空,则日影朝向东南。

②太阳高度角越大,日影越短。一天中日影的变化规律是日出最长—变短—正午最短—变长—日落最长。

(2)正午日影朝向及长短变化

①正午日影朝向取决于太阳直射点的位置。太阳直射点以北地区,日影朝北;太阳直射点以南地区,日影朝南。

②太阳直射点处,日影与物体本身重合。

③利用正午太阳高度计算垂直物体的正午日影的公式:影长=物体长度×cot H。(H为当地正午太阳高度)

(3)日出、日落的方向及日影朝向

①北半球春秋二分日,全球各地日出正东,日落正西。此时日出时日影朝西,日落时日影朝东。

②北半球夏半年,全球各地(极昼区除外)日出东北,日落西北。日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。

③北半球冬半年,全球各地(极昼区域除外)日出东南,日落西南,日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。

④从冬至日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下的方向逐渐北移,日影朝向逐渐偏南;从夏至日至冬至日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐南移,日影朝向逐渐偏北。

(4)极点的日影朝向

北极点的任何方向都是南,南极点的任何方向都是北,所以北极点的影子永远朝向南,南极点的影子永远朝向北。

对点训练迁移巩固

下图为我国某省级行政中心城市某日的日出日落(视运动轨迹图)时刻图(北京时间)。读图,完成1~2题。

1.该城市所在省区是( )

A.琼 B.新 C.川 D.黑

2.当日,若在该城市一空旷操场上垂直于地面立一木杆,木杆顶端日影运动轨迹正确的是( )

答案 1. B 2.C

解析 第1题,从图中可读出该地北京时间8:20日出、20:17日落,可算出该地昼长约为12小时,日出时间约为6时,也就是说当地时间6时时北京时间为8:20,根据地方时计算公式:所求地地方时=已知地地方时±4分钟×所求地与已知地经度差,可算出该地位于85°E附近,该城市所在省区为新疆,B正确。第2题,从图中可读出该地北京时间8:20日出、20:17日落,可算出该地昼长不到12小时,说明太阳直射点在南半球,应东南日出,西南日落,正午太阳在正南,因此日出后影子在西北、正午影子在正北、日落前影子在东北,C正确。

2020年春季,我国某地返校的高三毕业班学生,于北京时间12:00,在教室里观测到自己立在书桌面上的钢笔的影子并不朝向正北,而是与南北方向的书桌边线有4°夹角(如图)。据此完成3~5题。

3.该同学所在的省份是( )

A.山东 B.新疆 C.湖北 D.云南

4.若在一周后的同时刻再进行观察,则与上次比较( )

A.影长变长 B.夹角增大

C.影长不变 D.夹角不变

5.观察钢笔影子时,该同学朝向大致是( )

A.面向正东 B.面向正南

C.面向正西 D.面向正北

答案 3. A 4. D 5. A

解析 第3题,材料信息表明,北京时间12:00立在书桌面上的钢笔的影子并不朝向正北,读图可知,钢笔影子朝向西北方向,则太阳此时位于东南方向,即当地地方时应在上午,比北京时间晚,即位于120°E以西。图文信息表明,北京时间12时,钢笔影子与南北方向的书桌边线有4°的夹角,影子转动的速度大致与地球自转速度相当,因此该地应位于120°E以西4°左右,即116°E。山东省大致位于115°E~123°E之间,因此该同学所在的省区可能是山东省,A符合题意;新疆最东边经度在95°E附近,因此该同学所在的省区不可能是新疆,排除B;湖北省位于116°E以西,该同学所在的省区不可能是湖北,排除C;云南省最东边的经度在106°E左右,该同学所在的省区

不可能是云南,排除D。第4题,材料信息表明,观察时间在春季,直射点向北运动,当地正午太阳高度应增加,则在一周后的同时刻再进行观察,影子长度应变短,A、C错误;由于使用的时间系统没有变化,当地的经度不可能发生改变,因此钢笔影子与南北方向的书桌边线的夹角也会相对稳定,B错误、D正确。第5题,材料和图像信息表明,书桌横边呈南北走向,根据图中影子朝向判断,面对书桌左侧为北,右侧为南,由此判断,观察钢笔影子时,该同学朝向正东,后面为正西,因此A正确,B、C、D错误。

知识体系 网络构建

应用

昼夜交替

昼夜长短

正午太阳

高度

同课章节目录