1.2 区域整体性和关联性 课件(共31张)

文档属性

| 名称 | 1.2 区域整体性和关联性 课件(共31张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-08 14:47:16 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第二节 区域整体性和关联性

【课程标准】

1.结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同

2.结合实例,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

【学习目标】

1.结合实例,了解区域的要素组成

2.结合实例,理解区域的整体性特点

3.结合实例,理解区域的差异性与区域关联

4.结合实例,比较不同区域发展方向的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

一、区域要素与区域整体性

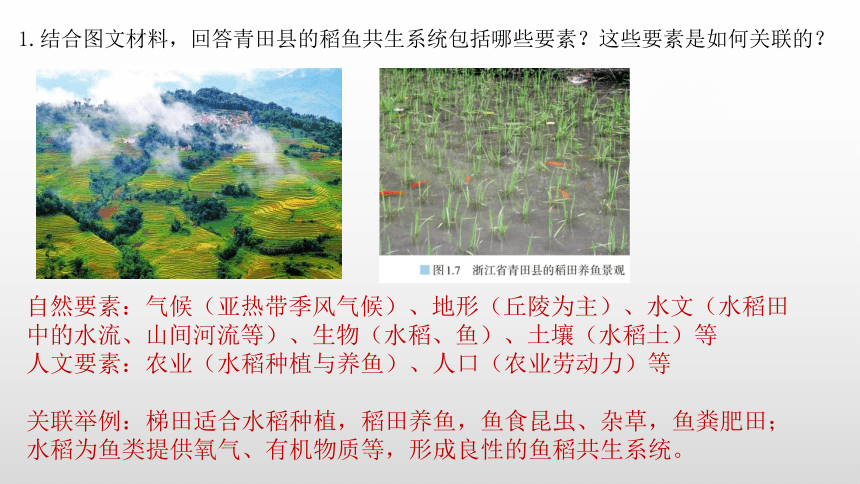

情境材料一 浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。浙江省青田县山峦起伏,林木茂密:当地农户引山泉水自上而下自流灌溉稻田,春季插秧时将鱼苗放入田间,使田鱼与水稻共同生长,形成稻鱼共生系统。

1.结合图文材料,回答青田县的稻鱼共生系统包括哪些要素?这些要素是如何关联的?

自然要素:气候(亚热带季风气候)、地形(丘陵为主)、水文(水稻田中的水流、山间河流等)、生物(水稻、鱼)、土壤(水稻土)等

人文要素:农业(水稻种植与养鱼)、人口(农业劳动力)等

关联举例:梯田适合水稻种植,稻田养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田; 水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性的鱼稻共生系统。

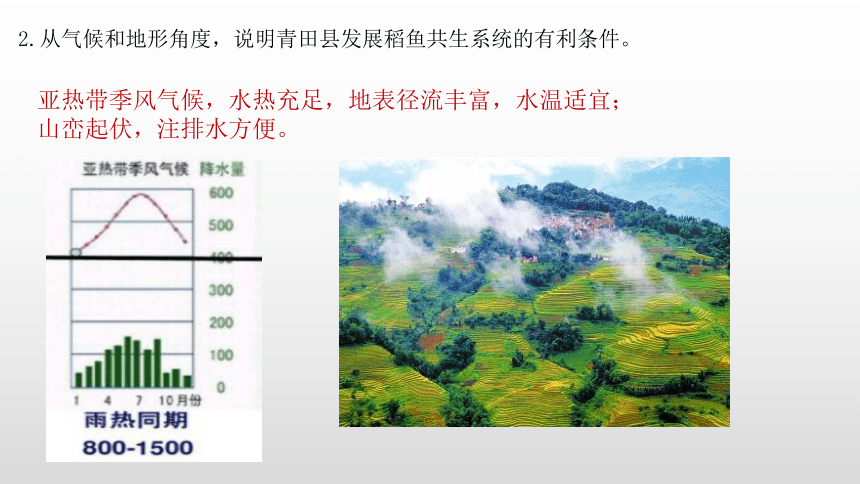

2.从气候和地形角度,说明青田县发展稻鱼共生系统的有利条件。

亚热带季风气候,水热充足,地表径流丰富,水温适宜;

山峦起伏,注排水方便。

3.说明田鱼在稻鱼共生系统中发挥的生态作用。

田鱼觅食,减少水中杂草与害虫(卵),降低农药(除草剂)施用量; 田鱼粪便沉积,增加底土有机质,降低化肥施用量。

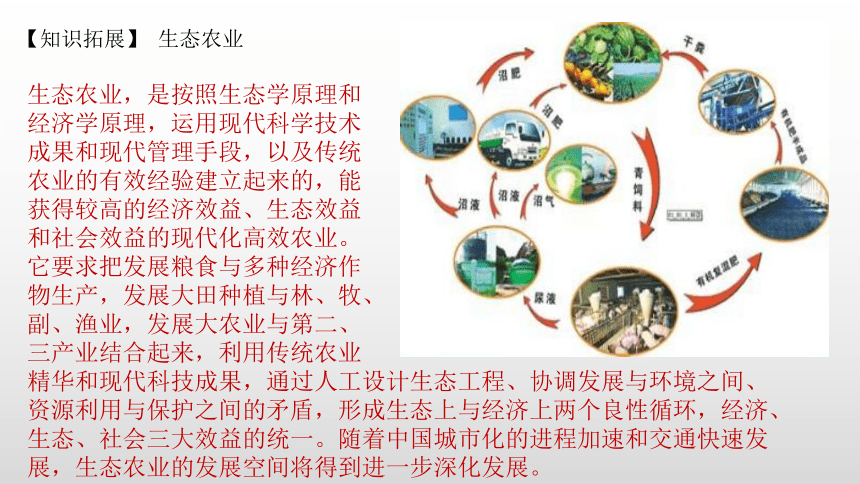

【知识拓展】 生态农业

生态农业,是按照生态学原理和

经济学原理,运用现代科学技术

成果和现代管理手段,以及传统

农业的有效经验建立起来的,能

获得较高的经济效益、生态效益

和社会效益的现代化高效农业。

它要求把发展粮食与多种经济作

物生产,发展大田种植与林、牧、

副、渔业,发展大农业与第二、

三产业结合起来,利用传统农业

精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,经济、生态、社会三大效益的统一。随着中国城市化的进程加速和交通快速发展,生态农业的发展空间将得到进一步深化发展。

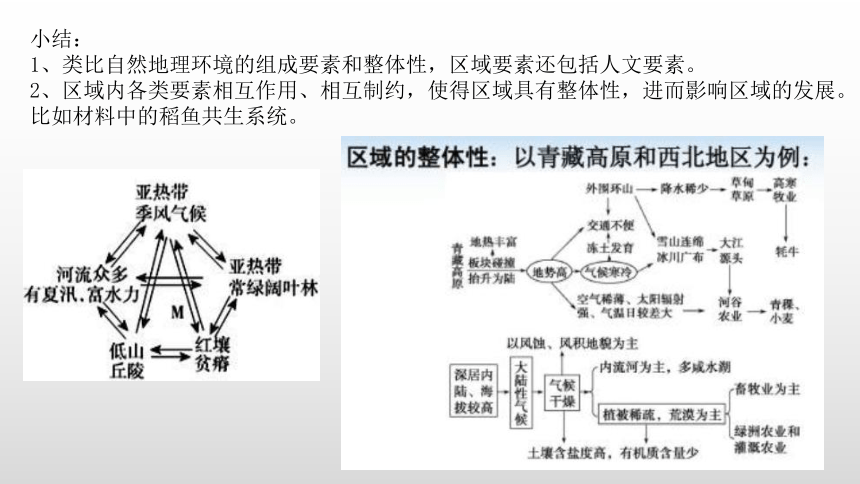

小结:

1、类比自然地理环境的组成要素和整体性,区域要素还包括人文要素。

2、区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。比如材料中的稻鱼共生系统。

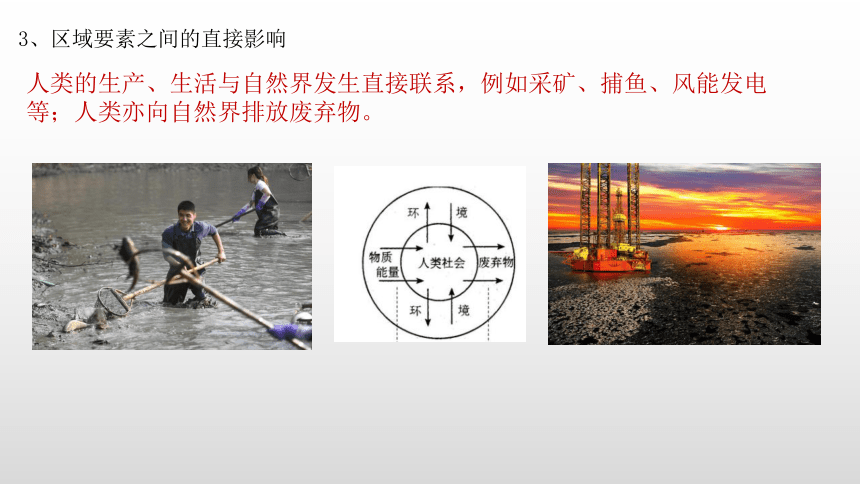

3、区域要素之间的直接影响

人类的生产、生活与自然界发生直接联系,例如采矿、捕鱼、风能发电等;人类亦向自然界排放废弃物。

4、区域要素之间的间接影响

区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。

例如造纸术为人类文明的传播作出了突出贡献,人类对待自然的态度即人地关系从改造自然到谋求人地协调的转变。

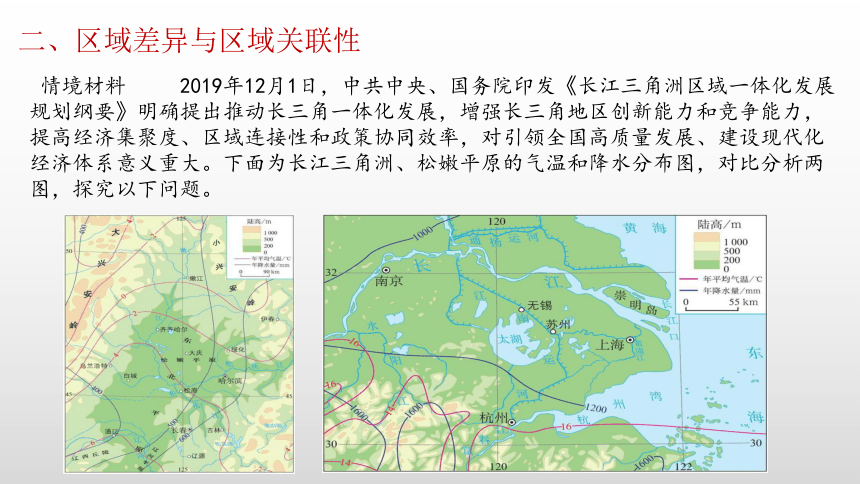

情境材料 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。下面为长江三角洲、松嫩平原的气温和降水分布图,对比分析两图,探究以下问题。

二、区域差异与区域关联性

1.导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么

长江三角洲和松嫩平原的纬度差异显著,长江三角洲纬度低,距冬季风源地远,年均温高;松嫩平原纬度高,正午太阳高度角小,地面获得的太阳辐射少,年均温低。

纬度

2.长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈什么规律 形成这种分布规律

的主要原因分别是什么

长江三角洲地区的年降水量从南向北递减:主要是因为该地南部距夏季风的源地近,受夏季风的影响大,降水丰富,而北部有所减少;

松嫩平原的年降水量从东向西递减,是因为该地从东向西距海越来越远,受海洋的影响越来越小,降水也越来越少。

3、 长江三角洲 松嫩平原

地理 位置 纬度位置

相对位置

自然 条件 气候条件

耕地条件

矿产资源

农业 生产 耕作类型

主要作物

作物熟制

工业 生产 发展方向

30°N~33°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

水稻土为主;多为水田,耕地比较分散,人均耕地面积少

黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

贫乏

丰富的石油等资源

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

水稻、油菜、棉花

玉米、春小麦、大豆

一年两熟至三熟

一年一熟

依托农业发展轻工业,运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

4.从区域关联的角度看,长江三角洲可以为松嫩平原地区的经济发展提供哪些帮助?

松嫩平原可以为长江三角洲提供哪些发展资源?

长江三角洲地区经济发达,可以为松嫩平原地区的经济发展提供资金、技术和管理经验;

松嫩平原重工业发达,矿产丰富,是我国的商品粮基地,可以为长三角提供煤炭、钢铁、粮食等。

小结:

1.长江三角洲的区域特征及其对区域发展的影响

2.松嫩平原的区域特征及其对区域发展的影响

3.区域差异促使区域关联。关联主要通过自然要素和人文要素的区域间流动实现。

区域之间流动的要素种类和方向、强度的变化,可以改变区域生产生活方式,进而影响区域的发展方向。例如京津冀协同发展:

北京:北京市一全国政治中心、文化中心、

国际交往中心、科技创新中心

天津:天津市全国先进制造研发基地、北方

国际航运核心区、金融创新运营示范区、

改革开放先行区

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转

型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

【知识框架】

区域整体性

区域关联性

第二节

区域要素

自然、人文

相互制约、影响

直接影响

间接影响

差异普遍存在

要素流动

区域相互关联

选择答案:

固:DCCCA

针对训练:1-5 BBCAA

6-10 BCBBC 11-14DBCC

地理标志是指标志某商品来源于某地区,且该商品的特定质量、信誉或者其特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素决定的,地理标志已成为区域形象名片,比如,浙江绍兴市——绍兴黄酒,吉林延边州——延边苹果梨,宁夏中宁县——中宁枸杞,安徽黄山市——黄山毛峰茶等。据此完成1~2题。

1.黄山毛峰以其独特的色、香、味、形,被誉为茶中精品,定为国家礼品茶。黄山毛峰滋味甘醇、香气如兰、韵味深长等特有品质主要得益于黄山独特的( )

A.市场优势B.历史悠久的文化优势C.科技优势 D.地理环境优势

2.关于黄山毛峰茶产地的叙述,错误的是( )

A.具有一定的区位特征B.有一定的面积和形状

C.有一定明确的界线D.地理环境对区域发展有深刻的影响

下图为我国农业综合开发分布示意图。读图,完成3~5题。

3.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是(

A.水源、土壤 B.劳动力、技术

C.气候、地形 D.市场、交通

4.与①区相比,③区粮食生产的优势条件是( )

A.机械化水平高 B.土壤肥力高

C.水热资源丰富 D.人均耕地面积大

5.下列地区中,既体现因地制宜,

又符合可持续发展原则的农业生产活动是( )

A.②区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.④区加速开发热带森林,扩大种植园面积

D.⑥区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

【针对训练】

不同区域要素的组合不同,区域特征相差也很大。图为青藏高原少数民族典型服饰,完成1~3题。

1.“不对称”是图中民族服饰的重要特点,形成这一特点

的地理原因是( )

A.山峰多冰川B.昼夜温差大C.草场面积广D.高原光照强

2.青藏高原多数地区不宜发展耕作业的主要限制性条件是( )

A.日照条件差 B.热量条件差

C.干旱多风沙 D.地形起伏大

3.我国南方的腌制品多偏向肉类,北方的腌制品多

偏向蔬菜。造成腌制品“北素南肉”差异的主要原因是( )

A.南北物产差异 B.饮食习惯不同

C.气候差异 D.食用盐的种类不同

甲、乙、丙、丁所示景观均为世界文化遗产。据此完成4~6题。

4.有关各地自然环境特点的叙述,正确的是( )

A.甲所在地形区的植被以常绿阔叶林为主

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔最高,气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少,降水多,水土流失较普遍

5.对甲所在地区农业生产活动的叙述,正确的是( )

A.粮食生产以种植水稻为主B.主要从事旱地耕作

C.畜牧活动是主要农业活动

D.经济作物的种植以大豆和油菜为主

6.四幅图片所在经济区中工业经济最强的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

读我国南方地区和北方地区水资源、人口及耕地分布对照图,完成7~8题。

7.下列说法与图中内容相符的是( )

A.我国人口重心在北方地区

B.耕地面积南方多于北方

C.南方的人均耕地面积不到北方的一半

D.北方水土资源搭配更佳

8.造成我国南方和北方地区水资源总量差异大的主要原因是两地( )

A.河流、湖泊数量差异大

B.年降水总量差异大

C.植被覆盖率差异大

D.年蒸发总量差异大

读我国某区域自然要素联系示意图,完成9~10题。

9.该区域最可能位于( )

A.青藏地区 B.西北地区

C.北方地区 D.南方地区

10.该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,这说明( )

A.该区域与其他区域有联系,但其内部没有联系

B.该区域劳动力、矿产资源丰富

C.区域间是有联系的,体现了区域关联性

D.说明区域间实现了经济全球化

加强环渤海及京津冀地区经济协作,努力实现京津冀协同发展是重大国家战略。读京津冀都市图,完成下列问题。

11.京津冀经济协同发展,京、津的优势有( )

A.廉价劳动力 B.土地资源

C.环境承载力 D.资金和科技、人才

12.河北在京津冀协同发展过程中,

区域特色经济发展方向是( )

A.利用区位优势,迁入重型工业

B.调整农业结构,发展现代农业

C.加快科技产业,赶超京津地区

D.依托人力优势,提升金融服务

京津冀协同发展,核心是京津冀三地作为一个整体协同发展,以疏解非首都核心功能、解决北京“大城市病”为基本出发点,调整优化城市布局和空间结构,构建现代化交通网络系统、推进产业升级转移,打造现代化新型首都图,努力形成京津冀目标同向、措施一体,优势互补、互利共赢的协同发展新格局。下图示意京津冀三地间转移方向及三大产业比例,据此完成下列各题。

13.京津冀三地协同发展将使( )

A.北京城市智能减少,工业全部迁至河北

B.京津冀三地的经济差距加大

C.天津以海空两港为核心,扩大服务范围

D.河北农业人口大幅度增加

14.京津冀协同发展,给河北省带来的主要

影响是( )

A.污染加重,环境质量下降

B.保定等京津周边城市等级大幅提升

C.优化产业结构,加快产业升级

D.促进河北人口大量向京津地区迁移

15.江苏是我国东部经济较发达的省份之一,但存在明显的南北差异。下面右图是“苏南、苏中、苏北经济差异示意图”。读图,完成下列问题。

(1) 简述江苏南北经济存在的差异。

(2)苏中地区包括长江沿线的扬州、泰州和南通三市,与苏北相比经济发展有利的地理位置条件是______ __。

(3)苏北地区农业所占比重较大,简要评价

苏北农业发展的自然条件。

滨江、靠近苏南和上海发达地区

苏南经济总量多于苏中、多于苏北;苏南二三产业比重大于苏中和苏北

地形平坦、水热充足雨热同期、水源充足,但水旱灾害多

16.京津冀协同发展上升为重大国家战略。结合京津冀相关材料,回答问题。

材料一:下图为京津冀三地产业规划定位图

材料二:水资源缺乏已成为制约京津冀可持续发展的重要因素,南水北调中线工程已完工,通水。

(1)说明京津冀协同发展可能给河北带来的影响。

(2)从可持续发展的角度,分析南水北调对京津冀的有利影响。

(3)试分析促进京津冀协同发展应该采取的措施。

有利:产业结构的调整,缩短产业升级的时间;增加就业机会;加强与京津之间的产业分工与协作,促进区域协调发展。

不利:加剧环境污染,水资源短缺等。

缓解水资源紧缺状况;促进工农业发展;改善地面沉降等生态环境问题。

明确三地功能定位和产业分工,调整三地产业结构;调整优化城市布局和空间结构,促进城市分工协作;构建现代化交通网络系统,促进三地交流与联系;加强三地大气污染防治和生态环境

第二节 区域整体性和关联性

【课程标准】

1.结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同

2.结合实例,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

【学习目标】

1.结合实例,了解区域的要素组成

2.结合实例,理解区域的整体性特点

3.结合实例,理解区域的差异性与区域关联

4.结合实例,比较不同区域发展方向的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

一、区域要素与区域整体性

情境材料一 浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。浙江省青田县山峦起伏,林木茂密:当地农户引山泉水自上而下自流灌溉稻田,春季插秧时将鱼苗放入田间,使田鱼与水稻共同生长,形成稻鱼共生系统。

1.结合图文材料,回答青田县的稻鱼共生系统包括哪些要素?这些要素是如何关联的?

自然要素:气候(亚热带季风气候)、地形(丘陵为主)、水文(水稻田中的水流、山间河流等)、生物(水稻、鱼)、土壤(水稻土)等

人文要素:农业(水稻种植与养鱼)、人口(农业劳动力)等

关联举例:梯田适合水稻种植,稻田养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田; 水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性的鱼稻共生系统。

2.从气候和地形角度,说明青田县发展稻鱼共生系统的有利条件。

亚热带季风气候,水热充足,地表径流丰富,水温适宜;

山峦起伏,注排水方便。

3.说明田鱼在稻鱼共生系统中发挥的生态作用。

田鱼觅食,减少水中杂草与害虫(卵),降低农药(除草剂)施用量; 田鱼粪便沉积,增加底土有机质,降低化肥施用量。

【知识拓展】 生态农业

生态农业,是按照生态学原理和

经济学原理,运用现代科学技术

成果和现代管理手段,以及传统

农业的有效经验建立起来的,能

获得较高的经济效益、生态效益

和社会效益的现代化高效农业。

它要求把发展粮食与多种经济作

物生产,发展大田种植与林、牧、

副、渔业,发展大农业与第二、

三产业结合起来,利用传统农业

精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,经济、生态、社会三大效益的统一。随着中国城市化的进程加速和交通快速发展,生态农业的发展空间将得到进一步深化发展。

小结:

1、类比自然地理环境的组成要素和整体性,区域要素还包括人文要素。

2、区域内各类要素相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。比如材料中的稻鱼共生系统。

3、区域要素之间的直接影响

人类的生产、生活与自然界发生直接联系,例如采矿、捕鱼、风能发电等;人类亦向自然界排放废弃物。

4、区域要素之间的间接影响

区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。

例如造纸术为人类文明的传播作出了突出贡献,人类对待自然的态度即人地关系从改造自然到谋求人地协调的转变。

情境材料 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。下面为长江三角洲、松嫩平原的气温和降水分布图,对比分析两图,探究以下问题。

二、区域差异与区域关联性

1.导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么

长江三角洲和松嫩平原的纬度差异显著,长江三角洲纬度低,距冬季风源地远,年均温高;松嫩平原纬度高,正午太阳高度角小,地面获得的太阳辐射少,年均温低。

纬度

2.长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈什么规律 形成这种分布规律

的主要原因分别是什么

长江三角洲地区的年降水量从南向北递减:主要是因为该地南部距夏季风的源地近,受夏季风的影响大,降水丰富,而北部有所减少;

松嫩平原的年降水量从东向西递减,是因为该地从东向西距海越来越远,受海洋的影响越来越小,降水也越来越少。

3、 长江三角洲 松嫩平原

地理 位置 纬度位置

相对位置

自然 条件 气候条件

耕地条件

矿产资源

农业 生产 耕作类型

主要作物

作物熟制

工业 生产 发展方向

30°N~33°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

水稻土为主;多为水田,耕地比较分散,人均耕地面积少

黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

贫乏

丰富的石油等资源

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

水稻、油菜、棉花

玉米、春小麦、大豆

一年两熟至三熟

一年一熟

依托农业发展轻工业,运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

4.从区域关联的角度看,长江三角洲可以为松嫩平原地区的经济发展提供哪些帮助?

松嫩平原可以为长江三角洲提供哪些发展资源?

长江三角洲地区经济发达,可以为松嫩平原地区的经济发展提供资金、技术和管理经验;

松嫩平原重工业发达,矿产丰富,是我国的商品粮基地,可以为长三角提供煤炭、钢铁、粮食等。

小结:

1.长江三角洲的区域特征及其对区域发展的影响

2.松嫩平原的区域特征及其对区域发展的影响

3.区域差异促使区域关联。关联主要通过自然要素和人文要素的区域间流动实现。

区域之间流动的要素种类和方向、强度的变化,可以改变区域生产生活方式,进而影响区域的发展方向。例如京津冀协同发展:

北京:北京市一全国政治中心、文化中心、

国际交往中心、科技创新中心

天津:天津市全国先进制造研发基地、北方

国际航运核心区、金融创新运营示范区、

改革开放先行区

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转

型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

【知识框架】

区域整体性

区域关联性

第二节

区域要素

自然、人文

相互制约、影响

直接影响

间接影响

差异普遍存在

要素流动

区域相互关联

选择答案:

固:DCCCA

针对训练:1-5 BBCAA

6-10 BCBBC 11-14DBCC

地理标志是指标志某商品来源于某地区,且该商品的特定质量、信誉或者其特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素决定的,地理标志已成为区域形象名片,比如,浙江绍兴市——绍兴黄酒,吉林延边州——延边苹果梨,宁夏中宁县——中宁枸杞,安徽黄山市——黄山毛峰茶等。据此完成1~2题。

1.黄山毛峰以其独特的色、香、味、形,被誉为茶中精品,定为国家礼品茶。黄山毛峰滋味甘醇、香气如兰、韵味深长等特有品质主要得益于黄山独特的( )

A.市场优势B.历史悠久的文化优势C.科技优势 D.地理环境优势

2.关于黄山毛峰茶产地的叙述,错误的是( )

A.具有一定的区位特征B.有一定的面积和形状

C.有一定明确的界线D.地理环境对区域发展有深刻的影响

下图为我国农业综合开发分布示意图。读图,完成3~5题。

3.造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是(

A.水源、土壤 B.劳动力、技术

C.气候、地形 D.市场、交通

4.与①区相比,③区粮食生产的优势条件是( )

A.机械化水平高 B.土壤肥力高

C.水热资源丰富 D.人均耕地面积大

5.下列地区中,既体现因地制宜,

又符合可持续发展原则的农业生产活动是( )

A.②区进行盐碱地改良,大力发展节水农业

B.③区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.④区加速开发热带森林,扩大种植园面积

D.⑥区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

【针对训练】

不同区域要素的组合不同,区域特征相差也很大。图为青藏高原少数民族典型服饰,完成1~3题。

1.“不对称”是图中民族服饰的重要特点,形成这一特点

的地理原因是( )

A.山峰多冰川B.昼夜温差大C.草场面积广D.高原光照强

2.青藏高原多数地区不宜发展耕作业的主要限制性条件是( )

A.日照条件差 B.热量条件差

C.干旱多风沙 D.地形起伏大

3.我国南方的腌制品多偏向肉类,北方的腌制品多

偏向蔬菜。造成腌制品“北素南肉”差异的主要原因是( )

A.南北物产差异 B.饮食习惯不同

C.气候差异 D.食用盐的种类不同

甲、乙、丙、丁所示景观均为世界文化遗产。据此完成4~6题。

4.有关各地自然环境特点的叙述,正确的是( )

A.甲所在地形区的植被以常绿阔叶林为主

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔最高,气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少,降水多,水土流失较普遍

5.对甲所在地区农业生产活动的叙述,正确的是( )

A.粮食生产以种植水稻为主B.主要从事旱地耕作

C.畜牧活动是主要农业活动

D.经济作物的种植以大豆和油菜为主

6.四幅图片所在经济区中工业经济最强的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

读我国南方地区和北方地区水资源、人口及耕地分布对照图,完成7~8题。

7.下列说法与图中内容相符的是( )

A.我国人口重心在北方地区

B.耕地面积南方多于北方

C.南方的人均耕地面积不到北方的一半

D.北方水土资源搭配更佳

8.造成我国南方和北方地区水资源总量差异大的主要原因是两地( )

A.河流、湖泊数量差异大

B.年降水总量差异大

C.植被覆盖率差异大

D.年蒸发总量差异大

读我国某区域自然要素联系示意图,完成9~10题。

9.该区域最可能位于( )

A.青藏地区 B.西北地区

C.北方地区 D.南方地区

10.该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,这说明( )

A.该区域与其他区域有联系,但其内部没有联系

B.该区域劳动力、矿产资源丰富

C.区域间是有联系的,体现了区域关联性

D.说明区域间实现了经济全球化

加强环渤海及京津冀地区经济协作,努力实现京津冀协同发展是重大国家战略。读京津冀都市图,完成下列问题。

11.京津冀经济协同发展,京、津的优势有( )

A.廉价劳动力 B.土地资源

C.环境承载力 D.资金和科技、人才

12.河北在京津冀协同发展过程中,

区域特色经济发展方向是( )

A.利用区位优势,迁入重型工业

B.调整农业结构,发展现代农业

C.加快科技产业,赶超京津地区

D.依托人力优势,提升金融服务

京津冀协同发展,核心是京津冀三地作为一个整体协同发展,以疏解非首都核心功能、解决北京“大城市病”为基本出发点,调整优化城市布局和空间结构,构建现代化交通网络系统、推进产业升级转移,打造现代化新型首都图,努力形成京津冀目标同向、措施一体,优势互补、互利共赢的协同发展新格局。下图示意京津冀三地间转移方向及三大产业比例,据此完成下列各题。

13.京津冀三地协同发展将使( )

A.北京城市智能减少,工业全部迁至河北

B.京津冀三地的经济差距加大

C.天津以海空两港为核心,扩大服务范围

D.河北农业人口大幅度增加

14.京津冀协同发展,给河北省带来的主要

影响是( )

A.污染加重,环境质量下降

B.保定等京津周边城市等级大幅提升

C.优化产业结构,加快产业升级

D.促进河北人口大量向京津地区迁移

15.江苏是我国东部经济较发达的省份之一,但存在明显的南北差异。下面右图是“苏南、苏中、苏北经济差异示意图”。读图,完成下列问题。

(1) 简述江苏南北经济存在的差异。

(2)苏中地区包括长江沿线的扬州、泰州和南通三市,与苏北相比经济发展有利的地理位置条件是______ __。

(3)苏北地区农业所占比重较大,简要评价

苏北农业发展的自然条件。

滨江、靠近苏南和上海发达地区

苏南经济总量多于苏中、多于苏北;苏南二三产业比重大于苏中和苏北

地形平坦、水热充足雨热同期、水源充足,但水旱灾害多

16.京津冀协同发展上升为重大国家战略。结合京津冀相关材料,回答问题。

材料一:下图为京津冀三地产业规划定位图

材料二:水资源缺乏已成为制约京津冀可持续发展的重要因素,南水北调中线工程已完工,通水。

(1)说明京津冀协同发展可能给河北带来的影响。

(2)从可持续发展的角度,分析南水北调对京津冀的有利影响。

(3)试分析促进京津冀协同发展应该采取的措施。

有利:产业结构的调整,缩短产业升级的时间;增加就业机会;加强与京津之间的产业分工与协作,促进区域协调发展。

不利:加剧环境污染,水资源短缺等。

缓解水资源紧缺状况;促进工农业发展;改善地面沉降等生态环境问题。

明确三地功能定位和产业分工,调整三地产业结构;调整优化城市布局和空间结构,促进城市分工协作;构建现代化交通网络系统,促进三地交流与联系;加强三地大气污染防治和生态环境