高中语文第五单元11《谏逐客书》《与妻书》课件(77张)

文档属性

| 名称 | 高中语文第五单元11《谏逐客书》《与妻书》课件(77张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 794.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-08 15:08:00 | ||

图片预览

文档简介

(共77张PPT)

11 谏逐客书

与妻书

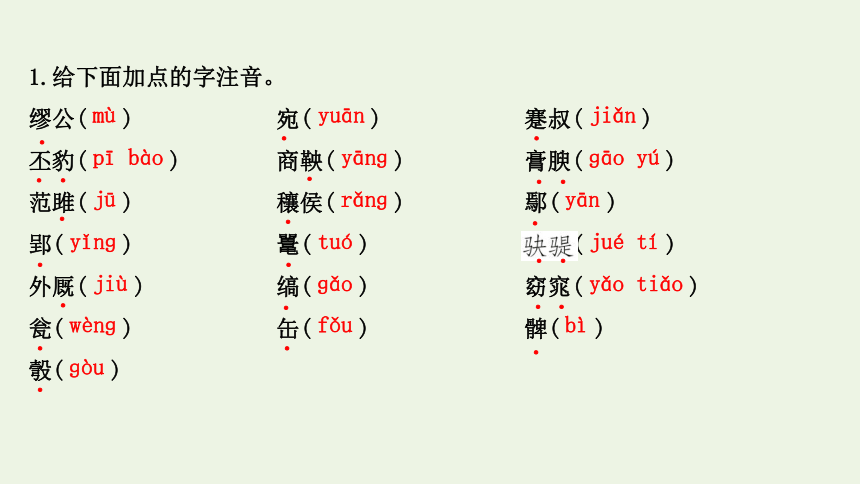

1.给下面加点的字注音。

缪公(

)

宛(

)

蹇叔(

)

丕豹(

)

商鞅(

)

膏腴(

)

范雎(

)

穰侯(

)

鄢(

)

郢(

)

鼍(

)

(

)

外厩(

)

缟(

)

窈窕(

)

瓮(

)

缶(

)

髀(

)

彀(

)

mù

yuān

jiǎn

pī

bào

yānɡ

ɡāo

yú

jū

rǎnɡ

yān

yǐnɡ

tuó

jué

tí

jiù

ɡǎo

yǎo

tiǎo

wènɡ

fǒu

bì

ɡòu

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

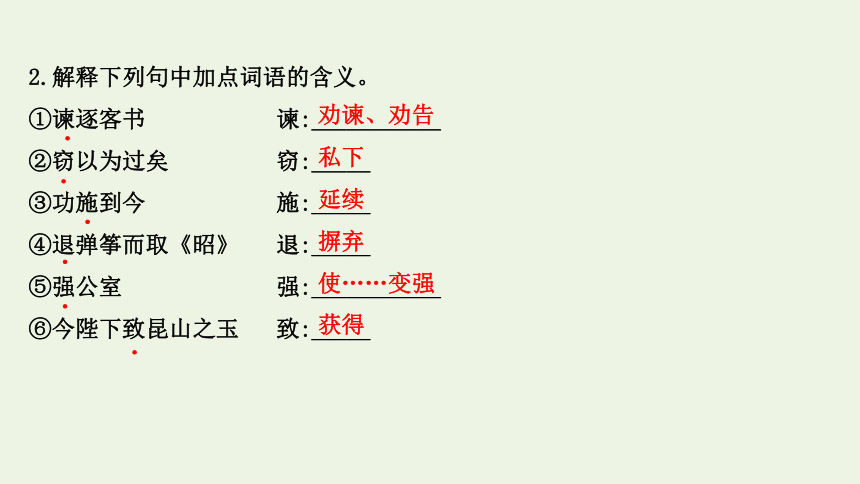

2.解释下列句中加点词语的含义。

①谏逐客书

谏:___________

②窃以为过矣

窃:_____

③功施到今

施:_____

④退弹筝而取《昭》

退:_____

⑤强公室

强:___________

⑥今陛下致昆山之玉

致:_____

劝谏、劝告

私下

延续

摒弃

使……变强

获得

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

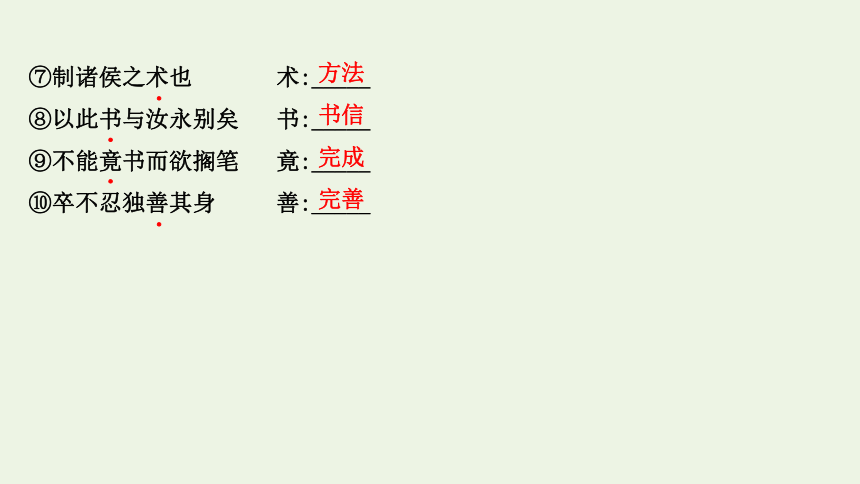

⑦制诸侯之术也

术:_____

⑧以此书与汝永别矣

书:_____

⑨不能竟书而欲搁笔

竟:_____

⑩卒不忍独善其身

善:_____

方法

书信

完成

完善

﹒

﹒

﹒

﹒

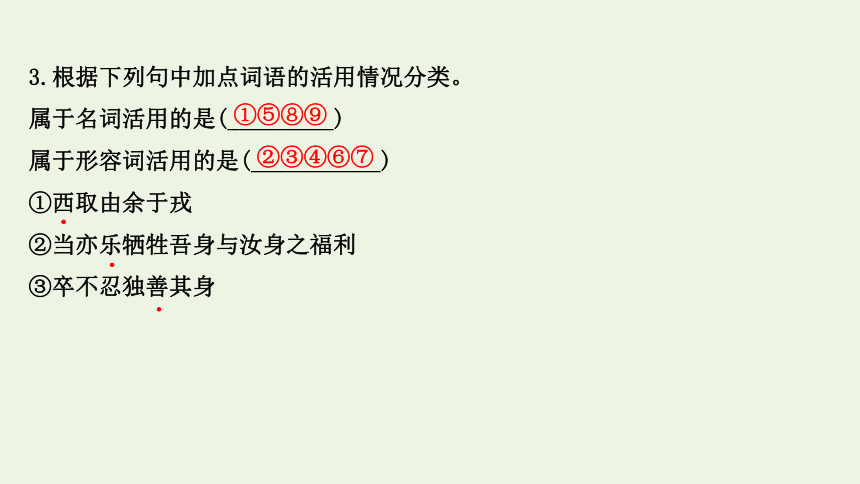

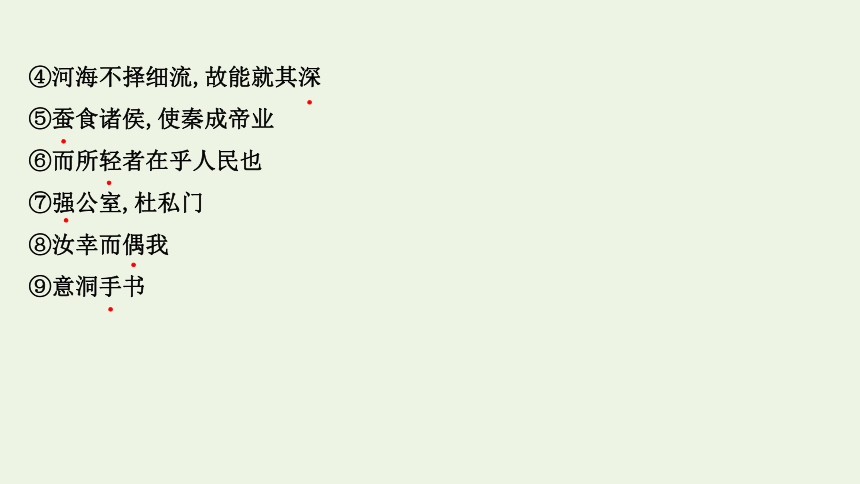

3.根据下列句中加点词语的活用情况分类。

属于名词活用的是(_________)

属于形容词活用的是(___________)

①西取由余于戎

②当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

③卒不忍独善其身

①⑤⑧⑨

②③④⑥⑦

﹒

﹒

﹒

④河海不择细流,故能就其深

⑤蚕食诸侯,使秦成帝业

⑥而所轻者在乎人民也

⑦强公室,杜私门

⑧汝幸而偶我

⑨意洞手书

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

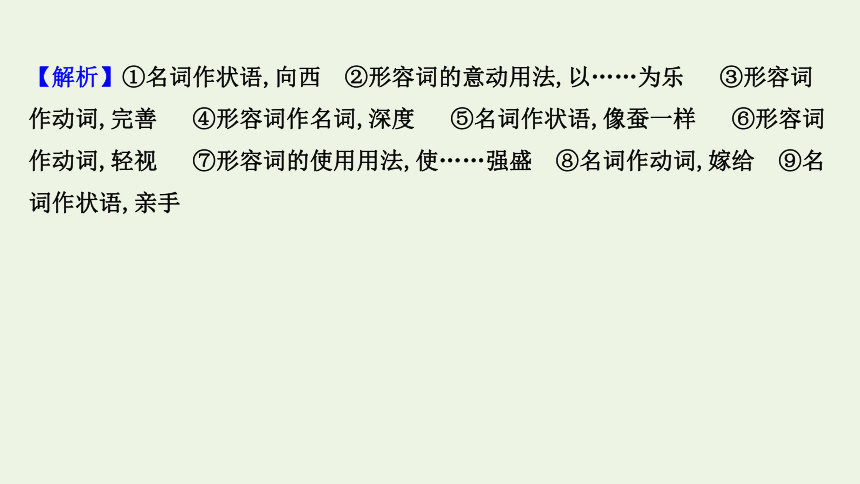

【解析】①名词作状语,向西 ②形容词的意动用法,以……为乐

③形容词作动词,完善

④形容词作名词,深度

⑤名词作状语,像蚕一样

⑥形容词作动词,轻视

⑦形容词的使用用法,使……强盛 ⑧名词作动词,嫁给 ⑨名词作状语,亲手

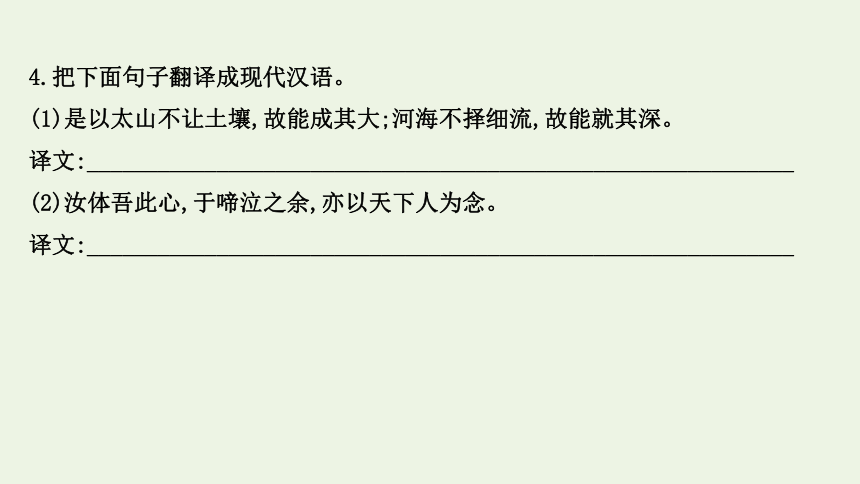

4.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

译文:____________________________________________________________

(2)汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)因此,泰山不拒绝泥土,所以能形成它的高大;江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深邃。

(2)你能体谅我这种心情,在哭泣之后,也把天下的人作为自己思念的人。

文本研读探究

【文本研读】

谏

逐

客

书

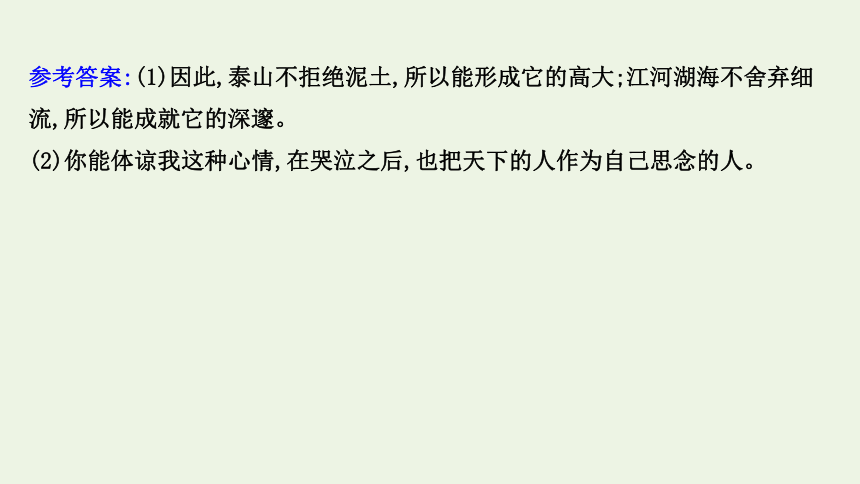

(一)阅读课文第1段,完成后面的问题。

臣闻吏议逐客,窃(①_____)以为过(②_____)矣。昔缪公求士,西(③_____

____________)取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于

晋。此五子者,不产于秦(1),而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,

移(④_____)风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,

举(⑤__________)地千里,至今治(⑥_________)强。惠王用张仪之计,拔

(⑦_____)三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制(⑧_____)

私下

过错

名词

作状语,向西

改变

攻克,占领

社会安定

攻取

控制

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

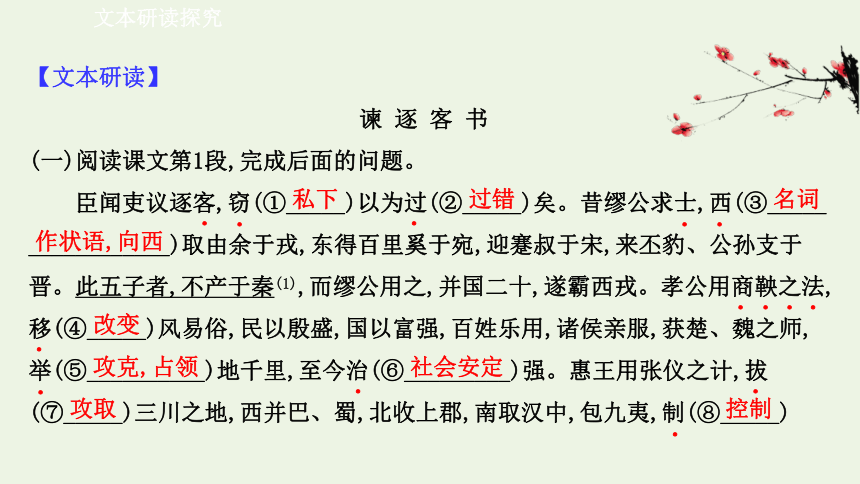

鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从(⑨______________),使之西

面事秦,功施(⑩_____)到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强(?___________)

公室,杜私门,蚕(?____________________)食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆

以客之功。(2)由此观之,客何负于秦哉!(3)向使四君却客而不内(?____________

___),疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。(4)

同“纵”,合纵

延续

使……强盛

名词作状语,像蚕一样

同“纳”,接

纳

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.解释文中加点词语的含义。

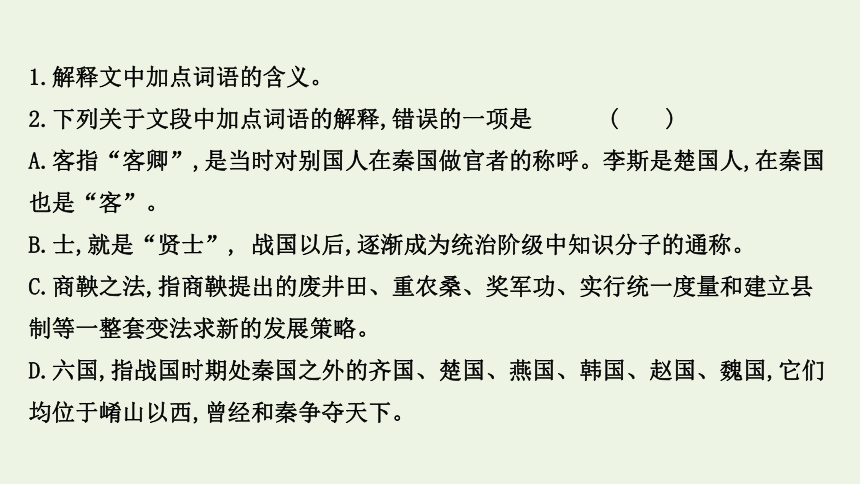

2.下列关于文段中加点词语的解释,错误的一项是

( )

A.客指“客卿”,是当时对别国人在秦国做官者的称呼。李斯是楚国人,在秦国

也是“客”。

B.士,就是“贤士”,

战国以后,逐渐成为统治阶级中知识分子的通称。

C.商鞅之法,指商鞅提出的废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和建立县

制等一整套变法求新的发展策略。

D.六国,指战国时期处秦国之外的齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国,它们

均位于崤山以西,曾经和秦争夺天下。

【解析】选D。位于崤山以东。

3.文章起句向来为人们所称道,请分析这样写的好处。

答:_____________________________________________________________

________________________________________________________________

参考答案:起句说:“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”开门见山,单刀直入,一开始就提出总的论点,显得非常鲜明有力。明明是秦王下了逐客令,却把逐客的过错归之于“吏”,说明作者措词委婉,十分注意讽谏策略。

4.这一段气势奔放,文采斐然,请结合文本简要分析。

答:______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考答案:作者多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子辞藻华美,如文中写秦国历史上“四君”因客功而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句,显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。

5.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)此五子者,不产于秦。

译文:___________________________________________________________

(2)此四君者,皆以客之功。

译文:___________________________________________________________

(3)客何负于秦哉!

译文:____________________________________________________________

(4)疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。

译文:___________________________________________________________

参考答案:(1)这五位贤人,不出生在秦国。

(2)这四位君主,都依靠了客卿的功劳。

(3)客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!

(4)疏远贤士而不加任用,这就会使国家没有丰厚的实力,而让秦国没有强大的名声了。

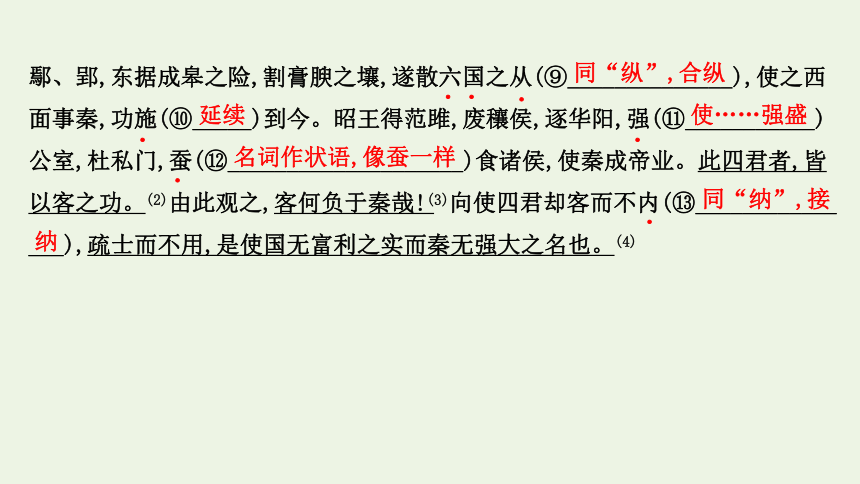

(二)阅读课文2~4段,完成后面的问题。

今陛下致(①_____)昆山之玉,有随、和之宝,垂(②_____)明月之珠,服

(③_____)太阿之剑,乘纤离之马,建(④_____)翠凤之旗,树(⑤_____)灵鼍之

鼓。此数宝者,秦不生一焉(⑥________________),而陛下说(⑦_________)之,

何也?必秦国之所生然后可(⑧_________),则是夜光之璧不饰朝廷(1),犀象之器

不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良

不实外厩,江南金锡不为用,西蜀

丹青不为采(⑨______________)。所以(⑩___________)饰后宫、充下陈、娱

(?____________________)心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、

获得

悬挂

佩带

树立

陈设

语气助词,无实义

通“悦”

可以使用

同“彩”,彩饰

用来……的

使动用法,使……愉悦

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

傅(?___________)玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈

窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快(?____________

_______)耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》,《昭》《虞》《武》

《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就(?_____)《郑》《卫》,退(?_____)

弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。(2)今取人则(?___)

不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为(?___)客者逐。然则(?_____________

_________)是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海

内、制诸侯之术(?_____)也。

附着、加上

使动用法,使

……快

取用

摒弃

就

既然如此……

那么……

方法

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

是

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以(?_____)太山不让土壤,

故能成(

_____)其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明

(

____________________)其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降

福,此五帝三王之所以(

___________)无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客

以业(

___________)诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹(

_____)足不入秦,

此所谓“藉(

)寇兵而赍盗粮”者也。(3)

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民

以(

__________)益仇,内自虚而外树怨(

_____)于诸侯,求国无危,不可得

也。

因此

形成

使动用法,使……彰明

……的原因

使成就霸业

停止

同“借”,借给

来,表目的

结怨

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

6.解释文中加点的词语。

7.文中铺陈秦王所喜好的珍宝、美色、音乐,是为了

( )

A.批评秦王声色误国

B.宣扬秦国强大富足

C.美化秦王以增强其接受劝谏的可能性

D.阐发重物轻人不能统一天下的道理

【解析】选D。A、B、C三项说法都不是李斯劝谏的目的。

8.第2段文字多用排比,请举例分析。

答:_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

参考答案:“致昆山之玉”以下6个小短句,每句字数相同,结构完全一致,这组排比句,将秦王喜爱珍宝的特性表现得淋漓尽致。“夜光之璧不饰朝廷”等6个小短句,虽不如前一组排比来得严格,但也有很强的表达效果。排比的运用,通篇都有,但本段较为突出。

9.文章第4段总结深化,请结合文本分析这一段是如何呼应前文的。

答:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:①“夫物不产于秦,

可宝者多”照应第2段对物的取舍标准(必秦国之所生然后可);“夫”字开头,本段语气相对于上文

一环接一环的论述,相对稍稍舒缓了些,如潺潺流水,不紧不慢渗入心田。②“士不产于秦,

而愿忠者众”照应第2段对人的取舍标准(非秦者去,为客者逐)。③“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也”归结逐客的错误,照应第3段,呼应全篇,指出逐客必然造成秦国的危亡。语重心长,言辞恳切。语气与开头总论点“窃以为过矣”相呼应,首尾相连,前后贯通。

10.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)则是夜光之璧不饰朝廷。

译文:___________________________________________________________

(2)快意当前,适观而已矣。

译文:___________________________________________________________

(3)此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

译文:___________________________________________________________

参考答案:(1)那么这种夜光宝玉,决不会成为秦廷的装饰。

(2)是因为外国音乐可以快意,适于观听罢了。

(3)这就叫作“借武器给敌寇,送粮食给盗贼”啊。

与 妻 书

(一)阅读课文1~3段,完成后面的问题。

意映卿卿如晤,吾今以(①________)此书(②__________)与汝永别矣!吾

作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和

笔墨齐下,不能竟(③__________)书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝

而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

介词,用

名词,书信

动词,完成

﹒

﹒

﹒

吾至(④___________)爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以

来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀

(⑤_________)?司马春衫,吾不能学太上之忘情也。(1)语云:仁者

“老(⑥_____

______________)吾老以及人之老,幼(⑦__________________)吾幼以及人之

幼(2)”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝

体(⑧__________)吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当(⑨_____)亦乐

(⑩____________________________)牺牲吾身与汝身之福利(?_________),

为天下人谋永福也。汝其(?__________________)勿悲!

副词,最,极

同“够”

形容

词作动词,敬重

形容词作动词,爱护

体察,理解

一定

形容词的意动用法,以……为乐

幸福利益

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

语气副词,表示期望

汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使(?_____)吾先死也,无宁汝先吾

而死。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓(?__________)吾言为是(?_____),

而亦无词相(?___________)答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲(3),吾

先死,留苦与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知吾卒先汝而死

乎?

与其

正确

代指“我”

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

动词,认为

1.解释文中加点词语的含义。

2.下列对前三段的理解分析,不正确的一项是

( )

A.“意映卿卿如晤”,这句话翻译为“我的意思在信中都有,如同会面”。

B.正由于作者对妻子爱得深挚,因此在挥毫作书之际,夫妻之间那令人无限眷恋

而又无法重温的往事,一时奔涌笔底。

C.作者回忆的第一件事是“四五年前某夕”与妻子的一席对话。

D.作者对妻子说:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”读者乍听起来,这话真

有些不近人情,谁都希望自己至爱的人健康长寿,也难怪他的妻子“初闻言而

怒”。

【解析】选A。“意映卿卿如晤”应翻译为“意映爱妻,见字如面”,“意映”是作者妻子的名字。

3.下列对前三段文本的艺术分析,不正确的一项是

( )

A.文章开头“以此书与汝永别矣”,点明主旨,使人读来泪下,奠定了全文悲壮

的基调。

B.“愿天下有情人都成眷属”化用《西厢记》中的唱词,增强了说服的力量。

C.“司马春衫”运用类比的手法,除了强调落泪沾襟,更暗含“相隔天涯”之

意。

D.“汝忆否”引出下文的回忆,可谓宕开一笔,作者稍转妻子的注意力,试图用

往事打动她。

【解析】选C。“类比”应为“用典”。

4.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)司马春衫,吾不能学太上之忘情也。

译文:___________________________________________________________

(2)幼吾幼以及人之幼。

译文:____________________________________________________________

(3)吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)江州司马同情琵琶女的遭遇而泪湿青衫,我不能学习那种思想境界高的圣人而忘掉感情啊。

(2)爱护自己的儿女从而推及爱护别人的儿女。

(3)我的意思是说凭你的瘦弱身体,一定经受不住失去我的悲痛。

(二)阅读课文4~8段,完成后面的问题。

吾真真不能忘汝也!(1)回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小

厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日(①_____________

___)前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与并肩携手,低低切切,何事不语?何情

不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之(②_______________________

___________)逃家复归也,汝泣(③_____)告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿

随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即(④________)欲乘便以(⑤_______)

此行之事语汝,及(⑥__________)与汝相对,又不能启口,且以(⑦__________)汝

之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。(2)嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸

管(⑧_____)形容之。

农历每月十五

日

助词,用于主谓之间,取消

句子独立性

哭着

副词,就

介词,把

动词,等到

介词,因为

指笔

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

吾诚(⑨__________)愿与汝相守以死,第(⑩_______________)以今日事势

观之,天灾可以死(?__________________),盗贼可以死,瓜(?________________

_______)分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时

不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之

乎?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能

重圆?则较死为苦也,将奈之何?(3)今日吾与汝幸双健。天下人之不当死而死与

不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝

也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁,转眼成人,汝其善

副词,确实

表示转折,仅,但

使动用法,使……死

名词作状语,像切

瓜一样

﹒

﹒

﹒

﹒

抚之,使之肖(?___)我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又

是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。甚幸,甚幸!吾家后日当

甚贫,贫无所苦,清静过日而已。

﹒

像

吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有

鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道(?_____),吾亦望其言是实,则

吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

﹒

规律

吾平生未尝以吾所志(?_____)语汝,是吾不是(?___________________)

处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所

忍。吾爱汝至(?_____),所以为汝谋(?_____)者惟恐未尽。汝幸而偶(?___

____________)我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日

之中国!卒不忍独善(?__________________)其身。嗟夫!巾短情长,所未尽者,

尚有万千(4),汝可以模拟(

__________)得之。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,

其(

__________________)时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月念(

___

____________)六夜四鼓,意洞手(

________________)书。

志向

形容词,对的,正确的

极点

打算

名

词作动词,嫁

形容词作动词,完善

想象,猜测

副词,表希望的语气

同

“廿”,二十

名词作状语,亲手

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

家中诸母皆通文,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。

5.解释文中加点词语的意思。

6.下面关于所选文段内容的理解,不正确的一项是

( )

A.作者婚后夫妻恩爱生活的回忆,让读者体会到作者对妻子的深情眷恋。

B.从妻子的身体状况考虑,作者不能启口,“呼酒买醉”表现出作者内心的痛苦。

C.“教其以父志为志”表达了作者对自己要参加的起义必定胜利的坚定信念。

D.“有不解处”表面上看是对信中文字的,实际上还包括希望妻子理解自己的革命志向。

【解析】选C。应是表达了作者对自己追求的革命理想矢志不渝、永不言弃的革命精神。

7.下列对选段艺术技巧的理解分析,不正确的一项是

( )

A.作者为了表达对妻子的深情厚谊,在选段中回忆了关于夫妻先死、后死的争

议,两人双栖之所,忆远行欲告又止的情景。

B.抒情是这封遗书的主要表达方式。全文有很多地方直接抒情,表现了烈士在

即将为革命献身之时,内心汹涌而出的强烈的情感浪涛。

C.为了抒情,烈士很自然地记叙了一些往事。如第4段里对于夫妻生活的回忆,

深深地抒发了对妻子的爱恋。

D.烈士在记叙、抒情的基础上发表议论,向自己的妻子阐明“即此爱汝一念,使

吾勇于就死”的道理,既抒革命之情,又说革命之理。

【解析】选A。“回忆了关于夫妻先死、后死的争议”错,这是第3段回忆的。

8.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)吾真真不能忘汝也!

译文:____________________________________________________________

(2)更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。

译文:____________________________________________________________

(3)则较死为苦也,将奈之何?

译文:____________________________________________________________

(4)巾短情长,所未尽者,尚有万千。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)我实在是不能忘记你啊!

(2)更怕你不能承受悲伤,所以只天天要酒求得一醉。

(3)那么这种离散比死要痛苦啊,这将怎么办呢?

(4)方巾短小情意深长,没有写完的心里话,还有成千上万。

【重点探究】

1.比喻论证是《谏逐客书》一文中所用的重要论证方法,请结合文本进行分析。

【点拨】作者善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力。最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱的态度和不可取的态度。如用“夫击瓮叩缶……适观而已矣”形象地说明秦王想得意于天下,在用人方面也应该摒弃秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之德的道理。此外,用“太山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“以益仇”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

2.《与妻书》形式上是一封书信,实际上是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文。这封书信抒发了哪些感情?请简要分析。

【点拨】这封书信充满着悲情、亲情、豪情,令人荡气回肠,一咏三叹。信中作者将儿女之情与革命豪情有机地结合在一起,字里行间闪烁着革命志士宁愿牺牲一己、而“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操,催人泪下,令人感奋。信中为表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂情感,紧扣“忍舍汝而死”和明知“汝之不与欲吾死”而“竟就死”的主线,以抒情为主要表达方式,汪洋恣肆,情真意切,感人至深,催人泪下。

3.普希金说:“如果你的语言不是出于你的内心,你就不能打动别人的内心。”《与妻书》在语言方面有什么特点?

【点拨】(1)在这封感人至深的信中,也可见作者挥洒自如地驾驭语言的功力。作者基本上采用了四言、七言句式,参差错落,娓娓动听,明净如洗的语言,极富诗的韵致。信中为了表达对妻子的至爱至情,时时出现叠字,如“真真”“低低”“切切”“日日”“的的”“依依”等,把作者对妻子无限爱恋、对人生无限眷恋的浓烈感情传达了出来。(2)信中在抒发革命者以天下为己任和痛斥旧中国血腥统治等方面,大气磅礴,光芒四射。长短句式交替运用,句意或层层递进,或回旋曲折,铿锵之声如金石掷地,又于参差错落中显示出语句大致相仿的特点,增添了文章悲壮恢宏的气度与政论雄辩的色彩,使感情的迸发与理性的思辨有机地统一起来。

【技法借鉴】

论点明确,论证有力

《谏逐客书》一开头就简明扼要地提出自己的观点,干净利落,毫不隐讳。在论证过程中,文章论据充足,有历史事实、现实事例、道理论据等。通过这些丰富、有力的论据,文章便自然而然地得出结论:逐客必将造成秦国的危亡。本文论证方法多样,有举例论证、演绎推理、归纳论证、正反对比论证等,用详细而又透辟的论证,触动了秦王的心,使他认识到必须撤除逐客令。

【运用点拨】

归

纳

推

理

归纳推理,主要用于对未知的世界的探索。我们所有的知识都来自于归纳推理。面对未知的事物,当我们的大脑中没有任何相关信息的时候,它就会启动归纳推理,根据事物不同的特点,对这些陌生的事物进行归类分组,在归类分组的基础之上,它还会对这些事物进行抽象的概括。归纳推理的核心就在于对事物进行正确的分类。

例如:司马迁遭受不幸,于逆境中写出了《史记》,取得了辉煌的成就;曹雪芹在遭受一次次地打击,举家食粥的情况下,依然写出了不朽的《红楼梦》;现代的朱自清,家境贫寒,他在上大学时,由于没有钱买新的被子,只能用绳子将破被的另一头扎起以御寒,但他刻苦学习,成为著名的诗人、学者和民主战士;塞万提斯,在被捕入狱后,仍写出了《唐吉诃德》这样伟大的著作。

虽然他们所处的时代不同,他们的国籍不同,人生经历不同,但有一个因素是相同的,即他们都处于逆境而不气馁,勤奋努力,最终都取得了辉煌的成就,由此可以得出这样的结论:处于逆境而不气馁,勤奋努力,是他们最终都取得了辉煌成就的原因,逆境能使人成才。

【主题阅读】

别

样

幸

福

林觉民是黄花岗七十二烈士之一,他出身于富贵家庭,为了推翻清朝的封建统治,他抛妻别子,离开了幸福的小家庭投身革命。为了国家繁荣昌盛,民族振兴,他参加了孙中山领导的广州起义,不幸在攻打总督署的时候,中弹受伤而被捕,最后英勇就义。

阅读鉴赏延伸

林觉民在起义前就做好了牺牲的准备,在攻打总督署的前三天夜里,他给父亲和妻子分别写了一封诀别信。给父亲的信这样写道:“儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞。”给妻子的信中这样写道:“吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?……吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”

林觉民怀着对爱妻深深的眷恋,写下了这封信。从中,我们看到了一个革命者的高尚情怀,牺牲个人的幸福换来天下人的幸福,这才是最大的幸福。

★文化传承

1.砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。

——夏明翰

2.人生只有一生一死,要生得有意义,死得有价值。

——邓中夏

3.人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的。

——萧楚女

4.革命理想,不是可有可无的点缀品,而是一个人生命的动力。有了理想,就

等于有了灵魂。

——吴运铎

★践行楷模

吹哨人——李文亮

奇迹终究未能发生,李文亮医生还是走了。重症室里穷尽一切可能的奋力抢救,网上无数网友的牵挂和祈祷,还是没能留住这个年轻的生命。

李文亮,一路走好!

我们向你致以深深的痛惜和哀悼!

疫情是魔鬼。李文亮是最早一批撩起疫情魔鬼面纱的医者。他凭借专业素养和职业敏感,在新型冠状病毒肺炎疫情初期就及时向外界发出了防护预警,被誉为疫情“吹哨人”。他始终坚守岗位,在为患者诊疗过程中不幸被感染。接受隔离治疗期间,他心态乐观、积极配合,表示康复后想赶快回到一线工作,继续为患者看病。李文亮的身上,闪耀着医德之光。他将一个人、一家人的幸福转化为千万人、千万家庭的幸福。他是广大医务工作者的优秀代表,是我们身边的平凡英雄。

年仅34岁的生命逝去,令人扼腕痛惜!也再一次让我们真切感受到了新型冠状病毒肺炎疫情的凶险。当前,疫情防控形势依然严峻复杂。坚决遏制疫情蔓延势头,我们必须同时间赛跑、与疫情较量,一刻也不能懈怠!

文亮已逝,战斗未止!李文亮生前的作为和心愿,就是阻断疫情魔鬼肆虐,保我同胞健康。我们必须继续抖擞精神,坚决遏制住疫情蔓延势头,坚决打赢这场疫情防控阻击战。

战胜疫情魔鬼,就是对逝者最好的告慰。中华民族是从艰难困苦中走过来的。面对这一次艰难的考验,我们同样有信心、有能力、有把握走过去。没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临,我们一定能夺取这场没有硝烟战斗的胜利!

(央视新闻)

★素养内化

请以“幸福”为题,以下面这句话为开头,续写一篇300字的作文。

马克思曾说过“奋斗就是幸福”,每当看到这句话,我_______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考示例:(马克思曾说过“奋斗就是幸福”,每当看到这句话,我)想起在我国

建设史上,红旗渠的开凿历程可谓荡气回肠。20世纪60年代,河南林县人民凭

着“一锤一钎一双手”,以10年之功在巍巍太行的崇山峻岭中开辟出了一条

“人工天河”,圆了几代人的梦想。叩石垦壤,挖山不止;战天斗地,不畏艰苦,

回望这段历史,最启人深思的,当是幸福源于奋斗这一朴素逻辑。奋斗是艰辛

的,但没有艰辛就难言真正的奋斗,也无法收获真正的幸福;奋斗是长期的,但

丈量幸福的单位不只是时间,也可以是奋斗自身。“不经一番寒彻骨,怎得梅

花扑鼻香。”越伟大的事业,越需要艰苦奋斗、接续奋斗。奋斗之旅往往荆棘

丛生,而要领略“世之奇伟、瑰怪、非常之观”,就应当披荆斩棘、攻坚克难,

做好奋斗到底的准备。唯其如此,才能真正收获因奋斗带来的快乐。

【类文欣赏】

彼时少年——于黄花岗追忆林觉民

踏进黄花岗七十二烈士陵园巍峨的牌坊,几经岁月磨洗的石板路,周围矗立的参天松柏和古树以及随处可见的烈士墓碑,使得空气都变得静寂和肃穆,即使路边花丛中盛放的五颜六色的鲜花也没能损减丝毫。高耸的石碑,苍劲有力的碑文又总是勾起人万千的思绪。仿佛闭上眼睛就能看到那逝去的硝烟及硝烟中鲜活的生命,隐现的脸庞。

一个年轻的身影在脑海中渐渐清晰,挥之不去,却又让人不知该如何形容,那曾经青葱的岁月,彼时意气风发的面孔以及毅然决然的身影。林觉民和他的《与妻书》交替出现在眼前,一如后世人所形容的那样:

凄凄肝胆与妻诀,耿耿孝心禀父书。

疏梅筛月忆携手,嘱承父志有遗孤。

青天有情幸后辈,英雄终得展眉舒。

中原烽火寻常事,读史至此泪方出。

他无疑是个最优秀的男人,“性诙谐,涉口成趣,一座倾倒”,“面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如雪”,十三岁参加科举考试,在考卷上题了“少年不望万户侯”七个大字,扬长而去。

我一直很想知道,那年春天,那个硝烟隐动的夜晚,那个满腔心事的男人究竟是怀着什么样的心情,提起笔,蘸上墨,一笔一画写下那封名动民国的《与妻书》。在去广州前的那次回乡,也许他深深知道前路漫漫,九死一生,对着有孕在身的爱妻,无奈而毅然地转身,心中卷起多少的不舍与爱恋?

1911年的4月,在督署的那片硝烟之下,他一定没有后悔过,一定没有犹豫过,也一定没有退缩过。他或许想起了年少的一场轻狂;或许想起了家中年迈的双亲,深爱的妻子,尚来不及见面的孩子;或许想起了几年来走过的坎坷革命路。在我想来,这个伟岸的男人,在他的生命里,即使是晚霞,也必将是炙热的火烧云。

被俘的英雄,面对两广总督张鸣岐、水师提督李准亲自在提督衙门的审讯,毫无惧色,侃侃而谈,综论世界大势和各国时事,宣传革命道理,还发表演说,慷慨陈词。谈及险恶局势,“捶胸顿足,愤激之情,不可扼抑”。甚至不忘革命党人精神,奉劝清吏洗心革面,献身为国,革除暴政,建立共和。也许就是这种执着铸成的一道脊梁,一直支撑着这个男人在被关押的几天里,滴水粒米不进,泰然自若地迈进刑场,从容就义。

而在那天的阳光下,风扬起满地灰尘,迷乱了多少瞳孔,刺痛了多少拳拳报国心。那个雄姿英发的身影,逆光而立,眼神坚决,双拳紧握,身上的衣服洗得发白却仍旧整洁,面对洞黑的枪口,他又在想些什么?

而在同一片阳光下的老宅里的妻子意映呢?她是不是仍会时时想起彼时初见,那个当年坐在楼梯拐角吹出青涩口哨的夕阳中的少年。

献身为革命的决然背影,《与妻书》中对爱妻的留恋不舍交替在脑海中闪现,这两种强烈的感情都是林觉民,也正因此他才是不褪色的英雄少年。

天马行空的少年,年少轻狂的青春。但既然选择了远方,便只顾风雨兼程。

当一切都淹没在历史的烟尘中渐行渐远。

他仍在。

【赏析】作文以写景开始,以抒情结束,作者跨越时间的长河,展开联想和想象,描绘了林觉民烈士献身的经过和对妻子真挚的爱。全文构思精巧,文笔流畅,感情充沛,是一篇不可多得的佳作。

11 谏逐客书

与妻书

1.给下面加点的字注音。

缪公(

)

宛(

)

蹇叔(

)

丕豹(

)

商鞅(

)

膏腴(

)

范雎(

)

穰侯(

)

鄢(

)

郢(

)

鼍(

)

(

)

外厩(

)

缟(

)

窈窕(

)

瓮(

)

缶(

)

髀(

)

彀(

)

mù

yuān

jiǎn

pī

bào

yānɡ

ɡāo

yú

jū

rǎnɡ

yān

yǐnɡ

tuó

jué

tí

jiù

ɡǎo

yǎo

tiǎo

wènɡ

fǒu

bì

ɡòu

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.解释下列句中加点词语的含义。

①谏逐客书

谏:___________

②窃以为过矣

窃:_____

③功施到今

施:_____

④退弹筝而取《昭》

退:_____

⑤强公室

强:___________

⑥今陛下致昆山之玉

致:_____

劝谏、劝告

私下

延续

摒弃

使……变强

获得

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

⑦制诸侯之术也

术:_____

⑧以此书与汝永别矣

书:_____

⑨不能竟书而欲搁笔

竟:_____

⑩卒不忍独善其身

善:_____

方法

书信

完成

完善

﹒

﹒

﹒

﹒

3.根据下列句中加点词语的活用情况分类。

属于名词活用的是(_________)

属于形容词活用的是(___________)

①西取由余于戎

②当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

③卒不忍独善其身

①⑤⑧⑨

②③④⑥⑦

﹒

﹒

﹒

④河海不择细流,故能就其深

⑤蚕食诸侯,使秦成帝业

⑥而所轻者在乎人民也

⑦强公室,杜私门

⑧汝幸而偶我

⑨意洞手书

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】①名词作状语,向西 ②形容词的意动用法,以……为乐

③形容词作动词,完善

④形容词作名词,深度

⑤名词作状语,像蚕一样

⑥形容词作动词,轻视

⑦形容词的使用用法,使……强盛 ⑧名词作动词,嫁给 ⑨名词作状语,亲手

4.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

译文:____________________________________________________________

(2)汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)因此,泰山不拒绝泥土,所以能形成它的高大;江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深邃。

(2)你能体谅我这种心情,在哭泣之后,也把天下的人作为自己思念的人。

文本研读探究

【文本研读】

谏

逐

客

书

(一)阅读课文第1段,完成后面的问题。

臣闻吏议逐客,窃(①_____)以为过(②_____)矣。昔缪公求士,西(③_____

____________)取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于

晋。此五子者,不产于秦(1),而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,

移(④_____)风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,

举(⑤__________)地千里,至今治(⑥_________)强。惠王用张仪之计,拔

(⑦_____)三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制(⑧_____)

私下

过错

名词

作状语,向西

改变

攻克,占领

社会安定

攻取

控制

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从(⑨______________),使之西

面事秦,功施(⑩_____)到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强(?___________)

公室,杜私门,蚕(?____________________)食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆

以客之功。(2)由此观之,客何负于秦哉!(3)向使四君却客而不内(?____________

___),疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。(4)

同“纵”,合纵

延续

使……强盛

名词作状语,像蚕一样

同“纳”,接

纳

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.解释文中加点词语的含义。

2.下列关于文段中加点词语的解释,错误的一项是

( )

A.客指“客卿”,是当时对别国人在秦国做官者的称呼。李斯是楚国人,在秦国

也是“客”。

B.士,就是“贤士”,

战国以后,逐渐成为统治阶级中知识分子的通称。

C.商鞅之法,指商鞅提出的废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和建立县

制等一整套变法求新的发展策略。

D.六国,指战国时期处秦国之外的齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国,它们

均位于崤山以西,曾经和秦争夺天下。

【解析】选D。位于崤山以东。

3.文章起句向来为人们所称道,请分析这样写的好处。

答:_____________________________________________________________

________________________________________________________________

参考答案:起句说:“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”开门见山,单刀直入,一开始就提出总的论点,显得非常鲜明有力。明明是秦王下了逐客令,却把逐客的过错归之于“吏”,说明作者措词委婉,十分注意讽谏策略。

4.这一段气势奔放,文采斐然,请结合文本简要分析。

答:______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考答案:作者多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子辞藻华美,如文中写秦国历史上“四君”因客功而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句,显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。

5.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)此五子者,不产于秦。

译文:___________________________________________________________

(2)此四君者,皆以客之功。

译文:___________________________________________________________

(3)客何负于秦哉!

译文:____________________________________________________________

(4)疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。

译文:___________________________________________________________

参考答案:(1)这五位贤人,不出生在秦国。

(2)这四位君主,都依靠了客卿的功劳。

(3)客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!

(4)疏远贤士而不加任用,这就会使国家没有丰厚的实力,而让秦国没有强大的名声了。

(二)阅读课文2~4段,完成后面的问题。

今陛下致(①_____)昆山之玉,有随、和之宝,垂(②_____)明月之珠,服

(③_____)太阿之剑,乘纤离之马,建(④_____)翠凤之旗,树(⑤_____)灵鼍之

鼓。此数宝者,秦不生一焉(⑥________________),而陛下说(⑦_________)之,

何也?必秦国之所生然后可(⑧_________),则是夜光之璧不饰朝廷(1),犀象之器

不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良

不实外厩,江南金锡不为用,西蜀

丹青不为采(⑨______________)。所以(⑩___________)饰后宫、充下陈、娱

(?____________________)心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、

获得

悬挂

佩带

树立

陈设

语气助词,无实义

通“悦”

可以使用

同“彩”,彩饰

用来……的

使动用法,使……愉悦

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

傅(?___________)玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈

窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快(?____________

_______)耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》,《昭》《虞》《武》

《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就(?_____)《郑》《卫》,退(?_____)

弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。(2)今取人则(?___)

不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为(?___)客者逐。然则(?_____________

_________)是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海

内、制诸侯之术(?_____)也。

附着、加上

使动用法,使

……快

取用

摒弃

就

既然如此……

那么……

方法

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

是

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以(?_____)太山不让土壤,

故能成(

_____)其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明

(

____________________)其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降

福,此五帝三王之所以(

___________)无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客

以业(

___________)诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹(

_____)足不入秦,

此所谓“藉(

)寇兵而赍盗粮”者也。(3)

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民

以(

__________)益仇,内自虚而外树怨(

_____)于诸侯,求国无危,不可得

也。

因此

形成

使动用法,使……彰明

……的原因

使成就霸业

停止

同“借”,借给

来,表目的

结怨

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

6.解释文中加点的词语。

7.文中铺陈秦王所喜好的珍宝、美色、音乐,是为了

( )

A.批评秦王声色误国

B.宣扬秦国强大富足

C.美化秦王以增强其接受劝谏的可能性

D.阐发重物轻人不能统一天下的道理

【解析】选D。A、B、C三项说法都不是李斯劝谏的目的。

8.第2段文字多用排比,请举例分析。

答:_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

参考答案:“致昆山之玉”以下6个小短句,每句字数相同,结构完全一致,这组排比句,将秦王喜爱珍宝的特性表现得淋漓尽致。“夜光之璧不饰朝廷”等6个小短句,虽不如前一组排比来得严格,但也有很强的表达效果。排比的运用,通篇都有,但本段较为突出。

9.文章第4段总结深化,请结合文本分析这一段是如何呼应前文的。

答:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:①“夫物不产于秦,

可宝者多”照应第2段对物的取舍标准(必秦国之所生然后可);“夫”字开头,本段语气相对于上文

一环接一环的论述,相对稍稍舒缓了些,如潺潺流水,不紧不慢渗入心田。②“士不产于秦,

而愿忠者众”照应第2段对人的取舍标准(非秦者去,为客者逐)。③“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也”归结逐客的错误,照应第3段,呼应全篇,指出逐客必然造成秦国的危亡。语重心长,言辞恳切。语气与开头总论点“窃以为过矣”相呼应,首尾相连,前后贯通。

10.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)则是夜光之璧不饰朝廷。

译文:___________________________________________________________

(2)快意当前,适观而已矣。

译文:___________________________________________________________

(3)此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

译文:___________________________________________________________

参考答案:(1)那么这种夜光宝玉,决不会成为秦廷的装饰。

(2)是因为外国音乐可以快意,适于观听罢了。

(3)这就叫作“借武器给敌寇,送粮食给盗贼”啊。

与 妻 书

(一)阅读课文1~3段,完成后面的问题。

意映卿卿如晤,吾今以(①________)此书(②__________)与汝永别矣!吾

作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和

笔墨齐下,不能竟(③__________)书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝

而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

介词,用

名词,书信

动词,完成

﹒

﹒

﹒

吾至(④___________)爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以

来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀

(⑤_________)?司马春衫,吾不能学太上之忘情也。(1)语云:仁者

“老(⑥_____

______________)吾老以及人之老,幼(⑦__________________)吾幼以及人之

幼(2)”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝

体(⑧__________)吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当(⑨_____)亦乐

(⑩____________________________)牺牲吾身与汝身之福利(?_________),

为天下人谋永福也。汝其(?__________________)勿悲!

副词,最,极

同“够”

形容

词作动词,敬重

形容词作动词,爱护

体察,理解

一定

形容词的意动用法,以……为乐

幸福利益

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

语气副词,表示期望

汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使(?_____)吾先死也,无宁汝先吾

而死。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓(?__________)吾言为是(?_____),

而亦无词相(?___________)答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲(3),吾

先死,留苦与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知吾卒先汝而死

乎?

与其

正确

代指“我”

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

动词,认为

1.解释文中加点词语的含义。

2.下列对前三段的理解分析,不正确的一项是

( )

A.“意映卿卿如晤”,这句话翻译为“我的意思在信中都有,如同会面”。

B.正由于作者对妻子爱得深挚,因此在挥毫作书之际,夫妻之间那令人无限眷恋

而又无法重温的往事,一时奔涌笔底。

C.作者回忆的第一件事是“四五年前某夕”与妻子的一席对话。

D.作者对妻子说:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”读者乍听起来,这话真

有些不近人情,谁都希望自己至爱的人健康长寿,也难怪他的妻子“初闻言而

怒”。

【解析】选A。“意映卿卿如晤”应翻译为“意映爱妻,见字如面”,“意映”是作者妻子的名字。

3.下列对前三段文本的艺术分析,不正确的一项是

( )

A.文章开头“以此书与汝永别矣”,点明主旨,使人读来泪下,奠定了全文悲壮

的基调。

B.“愿天下有情人都成眷属”化用《西厢记》中的唱词,增强了说服的力量。

C.“司马春衫”运用类比的手法,除了强调落泪沾襟,更暗含“相隔天涯”之

意。

D.“汝忆否”引出下文的回忆,可谓宕开一笔,作者稍转妻子的注意力,试图用

往事打动她。

【解析】选C。“类比”应为“用典”。

4.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)司马春衫,吾不能学太上之忘情也。

译文:___________________________________________________________

(2)幼吾幼以及人之幼。

译文:____________________________________________________________

(3)吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)江州司马同情琵琶女的遭遇而泪湿青衫,我不能学习那种思想境界高的圣人而忘掉感情啊。

(2)爱护自己的儿女从而推及爱护别人的儿女。

(3)我的意思是说凭你的瘦弱身体,一定经受不住失去我的悲痛。

(二)阅读课文4~8段,完成后面的问题。

吾真真不能忘汝也!(1)回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小

厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日(①_____________

___)前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与并肩携手,低低切切,何事不语?何情

不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之(②_______________________

___________)逃家复归也,汝泣(③_____)告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿

随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即(④________)欲乘便以(⑤_______)

此行之事语汝,及(⑥__________)与汝相对,又不能启口,且以(⑦__________)汝

之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。(2)嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸

管(⑧_____)形容之。

农历每月十五

日

助词,用于主谓之间,取消

句子独立性

哭着

副词,就

介词,把

动词,等到

介词,因为

指笔

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

吾诚(⑨__________)愿与汝相守以死,第(⑩_______________)以今日事势

观之,天灾可以死(?__________________),盗贼可以死,瓜(?________________

_______)分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时

不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之

乎?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能

重圆?则较死为苦也,将奈之何?(3)今日吾与汝幸双健。天下人之不当死而死与

不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝

也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁,转眼成人,汝其善

副词,确实

表示转折,仅,但

使动用法,使……死

名词作状语,像切

瓜一样

﹒

﹒

﹒

﹒

抚之,使之肖(?___)我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又

是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。甚幸,甚幸!吾家后日当

甚贫,贫无所苦,清静过日而已。

﹒

像

吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有

鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道(?_____),吾亦望其言是实,则

吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

﹒

规律

吾平生未尝以吾所志(?_____)语汝,是吾不是(?___________________)

处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所

忍。吾爱汝至(?_____),所以为汝谋(?_____)者惟恐未尽。汝幸而偶(?___

____________)我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日

之中国!卒不忍独善(?__________________)其身。嗟夫!巾短情长,所未尽者,

尚有万千(4),汝可以模拟(

__________)得之。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,

其(

__________________)时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月念(

___

____________)六夜四鼓,意洞手(

________________)书。

志向

形容词,对的,正确的

极点

打算

名

词作动词,嫁

形容词作动词,完善

想象,猜测

副词,表希望的语气

同

“廿”,二十

名词作状语,亲手

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

家中诸母皆通文,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。

5.解释文中加点词语的意思。

6.下面关于所选文段内容的理解,不正确的一项是

( )

A.作者婚后夫妻恩爱生活的回忆,让读者体会到作者对妻子的深情眷恋。

B.从妻子的身体状况考虑,作者不能启口,“呼酒买醉”表现出作者内心的痛苦。

C.“教其以父志为志”表达了作者对自己要参加的起义必定胜利的坚定信念。

D.“有不解处”表面上看是对信中文字的,实际上还包括希望妻子理解自己的革命志向。

【解析】选C。应是表达了作者对自己追求的革命理想矢志不渝、永不言弃的革命精神。

7.下列对选段艺术技巧的理解分析,不正确的一项是

( )

A.作者为了表达对妻子的深情厚谊,在选段中回忆了关于夫妻先死、后死的争

议,两人双栖之所,忆远行欲告又止的情景。

B.抒情是这封遗书的主要表达方式。全文有很多地方直接抒情,表现了烈士在

即将为革命献身之时,内心汹涌而出的强烈的情感浪涛。

C.为了抒情,烈士很自然地记叙了一些往事。如第4段里对于夫妻生活的回忆,

深深地抒发了对妻子的爱恋。

D.烈士在记叙、抒情的基础上发表议论,向自己的妻子阐明“即此爱汝一念,使

吾勇于就死”的道理,既抒革命之情,又说革命之理。

【解析】选A。“回忆了关于夫妻先死、后死的争议”错,这是第3段回忆的。

8.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)吾真真不能忘汝也!

译文:____________________________________________________________

(2)更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。

译文:____________________________________________________________

(3)则较死为苦也,将奈之何?

译文:____________________________________________________________

(4)巾短情长,所未尽者,尚有万千。

译文:____________________________________________________________

参考答案:(1)我实在是不能忘记你啊!

(2)更怕你不能承受悲伤,所以只天天要酒求得一醉。

(3)那么这种离散比死要痛苦啊,这将怎么办呢?

(4)方巾短小情意深长,没有写完的心里话,还有成千上万。

【重点探究】

1.比喻论证是《谏逐客书》一文中所用的重要论证方法,请结合文本进行分析。

【点拨】作者善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力。最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱的态度和不可取的态度。如用“夫击瓮叩缶……适观而已矣”形象地说明秦王想得意于天下,在用人方面也应该摒弃秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之德的道理。此外,用“太山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“以益仇”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

2.《与妻书》形式上是一封书信,实际上是一篇感情真挚、说理深刻、感人至深的抒情散文。这封书信抒发了哪些感情?请简要分析。

【点拨】这封书信充满着悲情、亲情、豪情,令人荡气回肠,一咏三叹。信中作者将儿女之情与革命豪情有机地结合在一起,字里行间闪烁着革命志士宁愿牺牲一己、而“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操,催人泪下,令人感奋。信中为表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂情感,紧扣“忍舍汝而死”和明知“汝之不与欲吾死”而“竟就死”的主线,以抒情为主要表达方式,汪洋恣肆,情真意切,感人至深,催人泪下。

3.普希金说:“如果你的语言不是出于你的内心,你就不能打动别人的内心。”《与妻书》在语言方面有什么特点?

【点拨】(1)在这封感人至深的信中,也可见作者挥洒自如地驾驭语言的功力。作者基本上采用了四言、七言句式,参差错落,娓娓动听,明净如洗的语言,极富诗的韵致。信中为了表达对妻子的至爱至情,时时出现叠字,如“真真”“低低”“切切”“日日”“的的”“依依”等,把作者对妻子无限爱恋、对人生无限眷恋的浓烈感情传达了出来。(2)信中在抒发革命者以天下为己任和痛斥旧中国血腥统治等方面,大气磅礴,光芒四射。长短句式交替运用,句意或层层递进,或回旋曲折,铿锵之声如金石掷地,又于参差错落中显示出语句大致相仿的特点,增添了文章悲壮恢宏的气度与政论雄辩的色彩,使感情的迸发与理性的思辨有机地统一起来。

【技法借鉴】

论点明确,论证有力

《谏逐客书》一开头就简明扼要地提出自己的观点,干净利落,毫不隐讳。在论证过程中,文章论据充足,有历史事实、现实事例、道理论据等。通过这些丰富、有力的论据,文章便自然而然地得出结论:逐客必将造成秦国的危亡。本文论证方法多样,有举例论证、演绎推理、归纳论证、正反对比论证等,用详细而又透辟的论证,触动了秦王的心,使他认识到必须撤除逐客令。

【运用点拨】

归

纳

推

理

归纳推理,主要用于对未知的世界的探索。我们所有的知识都来自于归纳推理。面对未知的事物,当我们的大脑中没有任何相关信息的时候,它就会启动归纳推理,根据事物不同的特点,对这些陌生的事物进行归类分组,在归类分组的基础之上,它还会对这些事物进行抽象的概括。归纳推理的核心就在于对事物进行正确的分类。

例如:司马迁遭受不幸,于逆境中写出了《史记》,取得了辉煌的成就;曹雪芹在遭受一次次地打击,举家食粥的情况下,依然写出了不朽的《红楼梦》;现代的朱自清,家境贫寒,他在上大学时,由于没有钱买新的被子,只能用绳子将破被的另一头扎起以御寒,但他刻苦学习,成为著名的诗人、学者和民主战士;塞万提斯,在被捕入狱后,仍写出了《唐吉诃德》这样伟大的著作。

虽然他们所处的时代不同,他们的国籍不同,人生经历不同,但有一个因素是相同的,即他们都处于逆境而不气馁,勤奋努力,最终都取得了辉煌的成就,由此可以得出这样的结论:处于逆境而不气馁,勤奋努力,是他们最终都取得了辉煌成就的原因,逆境能使人成才。

【主题阅读】

别

样

幸

福

林觉民是黄花岗七十二烈士之一,他出身于富贵家庭,为了推翻清朝的封建统治,他抛妻别子,离开了幸福的小家庭投身革命。为了国家繁荣昌盛,民族振兴,他参加了孙中山领导的广州起义,不幸在攻打总督署的时候,中弹受伤而被捕,最后英勇就义。

阅读鉴赏延伸

林觉民在起义前就做好了牺牲的准备,在攻打总督署的前三天夜里,他给父亲和妻子分别写了一封诀别信。给父亲的信这样写道:“儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞。”给妻子的信中这样写道:“吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?……吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”

林觉民怀着对爱妻深深的眷恋,写下了这封信。从中,我们看到了一个革命者的高尚情怀,牺牲个人的幸福换来天下人的幸福,这才是最大的幸福。

★文化传承

1.砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。

——夏明翰

2.人生只有一生一死,要生得有意义,死得有价值。

——邓中夏

3.人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的。

——萧楚女

4.革命理想,不是可有可无的点缀品,而是一个人生命的动力。有了理想,就

等于有了灵魂。

——吴运铎

★践行楷模

吹哨人——李文亮

奇迹终究未能发生,李文亮医生还是走了。重症室里穷尽一切可能的奋力抢救,网上无数网友的牵挂和祈祷,还是没能留住这个年轻的生命。

李文亮,一路走好!

我们向你致以深深的痛惜和哀悼!

疫情是魔鬼。李文亮是最早一批撩起疫情魔鬼面纱的医者。他凭借专业素养和职业敏感,在新型冠状病毒肺炎疫情初期就及时向外界发出了防护预警,被誉为疫情“吹哨人”。他始终坚守岗位,在为患者诊疗过程中不幸被感染。接受隔离治疗期间,他心态乐观、积极配合,表示康复后想赶快回到一线工作,继续为患者看病。李文亮的身上,闪耀着医德之光。他将一个人、一家人的幸福转化为千万人、千万家庭的幸福。他是广大医务工作者的优秀代表,是我们身边的平凡英雄。

年仅34岁的生命逝去,令人扼腕痛惜!也再一次让我们真切感受到了新型冠状病毒肺炎疫情的凶险。当前,疫情防控形势依然严峻复杂。坚决遏制疫情蔓延势头,我们必须同时间赛跑、与疫情较量,一刻也不能懈怠!

文亮已逝,战斗未止!李文亮生前的作为和心愿,就是阻断疫情魔鬼肆虐,保我同胞健康。我们必须继续抖擞精神,坚决遏制住疫情蔓延势头,坚决打赢这场疫情防控阻击战。

战胜疫情魔鬼,就是对逝者最好的告慰。中华民族是从艰难困苦中走过来的。面对这一次艰难的考验,我们同样有信心、有能力、有把握走过去。没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临,我们一定能夺取这场没有硝烟战斗的胜利!

(央视新闻)

★素养内化

请以“幸福”为题,以下面这句话为开头,续写一篇300字的作文。

马克思曾说过“奋斗就是幸福”,每当看到这句话,我_______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考示例:(马克思曾说过“奋斗就是幸福”,每当看到这句话,我)想起在我国

建设史上,红旗渠的开凿历程可谓荡气回肠。20世纪60年代,河南林县人民凭

着“一锤一钎一双手”,以10年之功在巍巍太行的崇山峻岭中开辟出了一条

“人工天河”,圆了几代人的梦想。叩石垦壤,挖山不止;战天斗地,不畏艰苦,

回望这段历史,最启人深思的,当是幸福源于奋斗这一朴素逻辑。奋斗是艰辛

的,但没有艰辛就难言真正的奋斗,也无法收获真正的幸福;奋斗是长期的,但

丈量幸福的单位不只是时间,也可以是奋斗自身。“不经一番寒彻骨,怎得梅

花扑鼻香。”越伟大的事业,越需要艰苦奋斗、接续奋斗。奋斗之旅往往荆棘

丛生,而要领略“世之奇伟、瑰怪、非常之观”,就应当披荆斩棘、攻坚克难,

做好奋斗到底的准备。唯其如此,才能真正收获因奋斗带来的快乐。

【类文欣赏】

彼时少年——于黄花岗追忆林觉民

踏进黄花岗七十二烈士陵园巍峨的牌坊,几经岁月磨洗的石板路,周围矗立的参天松柏和古树以及随处可见的烈士墓碑,使得空气都变得静寂和肃穆,即使路边花丛中盛放的五颜六色的鲜花也没能损减丝毫。高耸的石碑,苍劲有力的碑文又总是勾起人万千的思绪。仿佛闭上眼睛就能看到那逝去的硝烟及硝烟中鲜活的生命,隐现的脸庞。

一个年轻的身影在脑海中渐渐清晰,挥之不去,却又让人不知该如何形容,那曾经青葱的岁月,彼时意气风发的面孔以及毅然决然的身影。林觉民和他的《与妻书》交替出现在眼前,一如后世人所形容的那样:

凄凄肝胆与妻诀,耿耿孝心禀父书。

疏梅筛月忆携手,嘱承父志有遗孤。

青天有情幸后辈,英雄终得展眉舒。

中原烽火寻常事,读史至此泪方出。

他无疑是个最优秀的男人,“性诙谐,涉口成趣,一座倾倒”,“面貌如玉,肝肠如铁,心地光明如雪”,十三岁参加科举考试,在考卷上题了“少年不望万户侯”七个大字,扬长而去。

我一直很想知道,那年春天,那个硝烟隐动的夜晚,那个满腔心事的男人究竟是怀着什么样的心情,提起笔,蘸上墨,一笔一画写下那封名动民国的《与妻书》。在去广州前的那次回乡,也许他深深知道前路漫漫,九死一生,对着有孕在身的爱妻,无奈而毅然地转身,心中卷起多少的不舍与爱恋?

1911年的4月,在督署的那片硝烟之下,他一定没有后悔过,一定没有犹豫过,也一定没有退缩过。他或许想起了年少的一场轻狂;或许想起了家中年迈的双亲,深爱的妻子,尚来不及见面的孩子;或许想起了几年来走过的坎坷革命路。在我想来,这个伟岸的男人,在他的生命里,即使是晚霞,也必将是炙热的火烧云。

被俘的英雄,面对两广总督张鸣岐、水师提督李准亲自在提督衙门的审讯,毫无惧色,侃侃而谈,综论世界大势和各国时事,宣传革命道理,还发表演说,慷慨陈词。谈及险恶局势,“捶胸顿足,愤激之情,不可扼抑”。甚至不忘革命党人精神,奉劝清吏洗心革面,献身为国,革除暴政,建立共和。也许就是这种执着铸成的一道脊梁,一直支撑着这个男人在被关押的几天里,滴水粒米不进,泰然自若地迈进刑场,从容就义。

而在那天的阳光下,风扬起满地灰尘,迷乱了多少瞳孔,刺痛了多少拳拳报国心。那个雄姿英发的身影,逆光而立,眼神坚决,双拳紧握,身上的衣服洗得发白却仍旧整洁,面对洞黑的枪口,他又在想些什么?

而在同一片阳光下的老宅里的妻子意映呢?她是不是仍会时时想起彼时初见,那个当年坐在楼梯拐角吹出青涩口哨的夕阳中的少年。

献身为革命的决然背影,《与妻书》中对爱妻的留恋不舍交替在脑海中闪现,这两种强烈的感情都是林觉民,也正因此他才是不褪色的英雄少年。

天马行空的少年,年少轻狂的青春。但既然选择了远方,便只顾风雨兼程。

当一切都淹没在历史的烟尘中渐行渐远。

他仍在。

【赏析】作文以写景开始,以抒情结束,作者跨越时间的长河,展开联想和想象,描绘了林觉民烈士献身的经过和对妻子真挚的爱。全文构思精巧,文笔流畅,感情充沛,是一篇不可多得的佳作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])