蝙蝠和雷达

图片预览

文档简介

《蝙蝠和雷达》(开发型)

教 师 陈建素 学 科 语文 执教班级 四(5)

教学时间 2011年3 月 22日(第 7周星期 2 ) 教学地点 四(5)班

教学内容 《蝙蝠和雷达》

教学课时 第1课时 教学课型 新授课 是否集体备课 否

教材分析 课文主要讲科学家通过反复试验,揭开了蝙蝠能在夜间飞行的原因,并从中受到启发,给飞机装上雷达,解决了飞机在夜间安全飞行的问题。这是一篇很有意思的科普知识短文,叙述思路清晰,逻辑性强,可以分为三部分。第一部分:通过飞机夜行这种现象,提出飞机怎么能安全飞行的问题,这是全文要说明的主要问题。第二自然段在文中起承上启下的作用。第二部分:科学家做了三次试验,结果证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。第三部分:科学家从蝙蝠身上受到启示,给飞机装上雷达,保证了飞机安全飞行。这项研究告诉人们,研究生物可以对人类的创造发明有所启示。课后的“资料袋”简要介绍了近代新兴的学科──仿生学。

教学目标 1、了解课文内容,了解蝙蝠夜间飞行的特点以及飞机夜航是怎样从蝙蝠身上得到启示的,激发学生学习科学的兴趣。2、 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。3、 学习新字新词,了解“启示、敏锐、模仿、配合、横七竖八”等词语的意思。

教学重点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学难点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学准备 自制课件

预设过程 设计意图

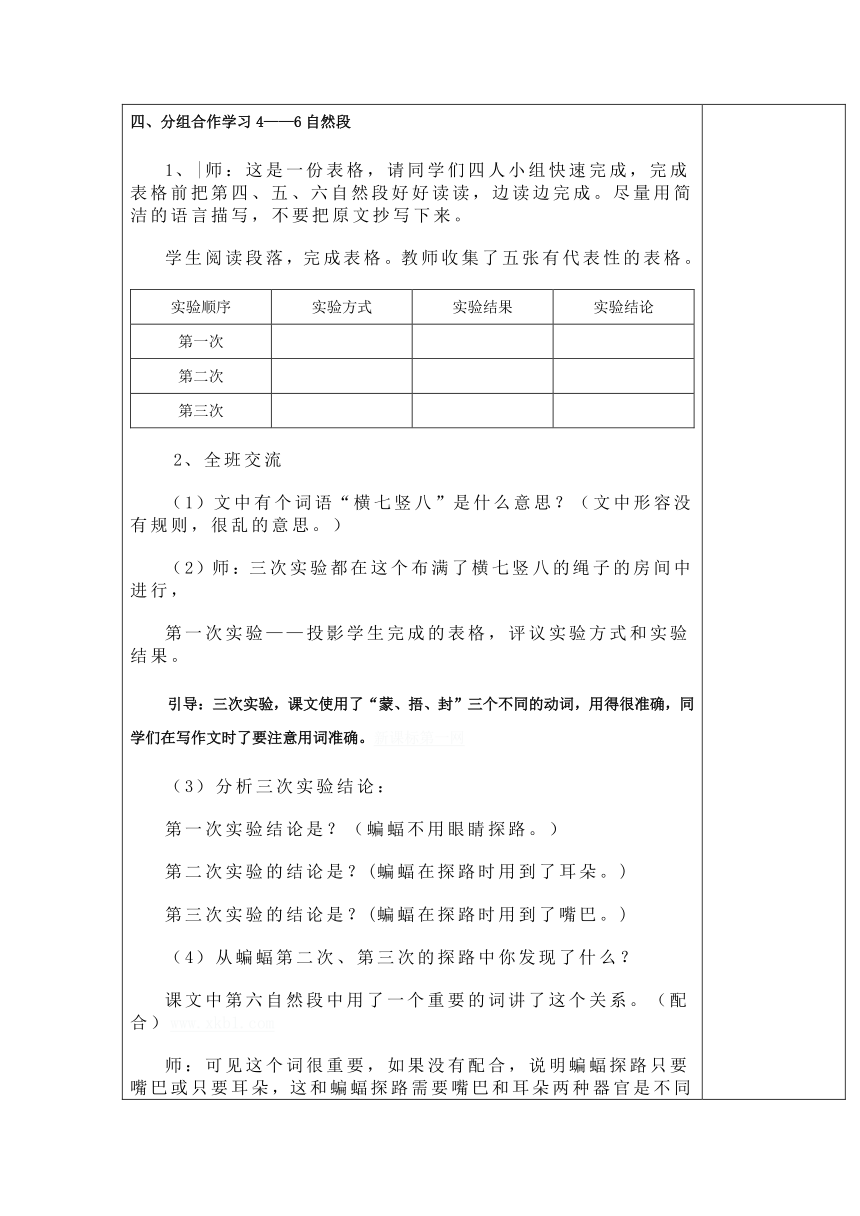

一、揭示课题。 1、(出示蝙蝠图)这是什么?(板书指导书写:蝙蝠)你对它了解多少呢?(出示雷达图)问:这又是什么?(板书:雷达)你对它又了解多少?2、教师:一种是哺乳动物,另一个是一种探测装置,从表面看,这两种事物风马牛不相及,而作者却用了一个“和”字(板书)把它们连接起来,这说明了什么呢?说明它们之间一定存在着某种微妙的联系。二、初读课文。1、蝙蝠与雷达是什么关系?翻开课本,自由读课文,注意读准字音,读通课文。 2、学习生字词: 揭开 苍蝇 敏锐 避开 飞蛾 荧光屏蚊子 捕捉 蝙蝠 铃铛 障碍物(自由读,指名读,齐读)3、蝙蝠是一种动物,雷达是一个机器,到底他们之间有着什么关系?(课件:原来是人们从蝙蝠身上得到启示。)读。质疑:蝙蝠有什么本领?人们从蝙蝠身上得到什么启示?三、学习第三自然段。1、哪一个自然段描写蝙蝠的本领?(第三自然段)2、 指读,想,通过这段文字的介绍,你对蝙蝠有什么认识? 过渡:通过这段文字的介绍,让我们感觉最特别的是蝙蝠夜间飞行的本领非常大,它究竟是靠什么来探路呢?是不是它有什么特异功能啊?想知道其中的奥妙吗?为了弄清楚这个问题,我们现在就要穿越时空隧道,回到一百年以前,和当时的科学家一起揭开蝙蝠探路之谜语。四、分组合作学习4——6自然段1、|师:这是一份表格,请同学们四人小组快速完成,完成表格前把第四、五、六自然段好好读读,边读边完成。尽量用简洁的语言描写,不要把原文抄写下来。学生阅读段落,完成表格。教师收集了五张有代表性的表格。实验顺序实验方式实验结果实验结论第一次第二次第三次 2、全班交流(1)文中有个词语“横七竖八”是什么意思?(文中形容没有规则,很乱的意思。)(2)师:三次实验都在这个布满了横七竖八的绳子的房间中进行,第一次实验——投影学生完成的表格,评议实验方式和实验结果。引导:三次实验,课文使用了“蒙、捂、封”三个不同的动词,用得很准确,同学们在写作文时了要注意用词准确。新课标第一网 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )(3)分析三次实验结论:第一次实验结论是?(蝙蝠不用眼睛探路。)第二次实验的结论是?(蝙蝠在探路时用到了耳朵。)第三次实验的结论是?(蝙蝠在探路时用到了嘴巴。)(4)从蝙蝠第二次、第三次的探路中你发现了什么?课文中第六自然段中用了一个重要的词讲了这个关系。(配合)www.xkb1.com ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )师:可见这个词很重要,如果没有配合,说明蝙蝠探路只要嘴巴或只要耳朵,这和蝙蝠探路需要嘴巴和耳朵两种器官是不同的。生给“配合”打上着重号。师:过渡:刚才通过重温一百年以前科学家的试验,我们弄明白了蝙蝠飞行靠的不是眼睛,而是嘴和耳朵配合起来探路。那它的嘴和耳朵究竟是怎样配合的呢?我们下一节课继续学习。

板书设计

作业设计 1、根据第七自然段和课文插图,画出能够说明蝙蝠是如何探路的简笔画。2、雷达是如何根据蝙蝠飞行的原理,安装在飞机上的。3、把资料袋读三遍,完成课后思考练习内容。

教学反思

《蝙蝠和雷达》(开发型)

教 师 陈建素 学 科 语文 执教班级 四(5)

教学时间 2011年3 月 22 日(第 7 周星期 2 ) 教学地点 四(5)班

教学内容 《蝙蝠和雷达》

教学课时 第 2 课时 教学课型 新授课 是否集体备课 否

教材分析 课文主要讲科学家通过反复试验,揭开了蝙蝠能在夜间飞行的原因,并从中受到启发,给飞机装上雷达,解决了飞机在夜间安全飞行的问题。这是一篇很有意思的科普知识短文,叙述思路清晰,逻辑性强,可以分为三部分。第一部分:通过飞机夜行这种现象,提出飞机怎么能安全飞行的问题,这是全文要说明的主要问题。第二自然段在文中起承上启下的作用。第二部分:科学家做了三次试验,结果证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。第三部分:科学家从蝙蝠身上受到启示,给飞机装上雷达,保证了飞机安全飞行。这项研究告诉人们,研究生物可以对人类的创造发明有所启示。课后的“资料袋”简要介绍了近代新兴的学科──仿生学。

教学目标 1、了解课文内容,了解蝙蝠夜间飞行的特点以及飞机夜航是怎样从蝙蝠身上得到启示的,激发学生学习科学的兴趣。2、 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。3、 学习新字新词,了解“启示、敏锐、模仿、配合、横七竖八”等词语的意思。

教学重点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学难点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学准备 自制课件

预设过程 设计意图

一、过渡导入:上节课通过重温一百年以前科学家的试验,我们弄明白了蝙蝠飞行靠的不是眼睛,而是嘴和耳朵配合起来探路。那它的嘴和耳朵究竟是怎样配合的呢?我们接着来学习第七自然段。二、学习第七自然段 1、 请同学们自读第七自然段,然后试着用最简练的语言概括一下蝙蝠的嘴和耳朵是怎样配合起来探路的。 2、 学生概括,教师板书; 嘴 超声波蝙蝠 障碍物 耳朵 反射3、延伸:蝙蝠能在一秒中之内捕捉和分辨25组回声,而且还能够准确判断反射回来的信息是障碍物还是食物,它的本领真的是让人佩服。三、 学习第八自然段1、过渡;科学家们反复研究发现了蝙蝠的这一奇特本领,就根据蝙蝠的探路方法发明了雷达,下面我们就来学习第八自然段,看看雷达到底是怎样工作的呢?请同学们自己动手在纸上练习画出雷达的工作示意图,并用自己的话说一说。 天线 无线电波雷达 障碍物 荧光屏 反射2、 现在我们知道了蝙蝠夜间飞行的秘密,也知道了雷达的工作原理,下面来做一个练习。雷达的天线就像是蝙蝠的( )。雷达发出的无线电波就像蝙蝠的( )。雷达的荧光屏就像是蝙蝠的( )。 四、 总结给飞机装上雷达,飞机就能安全夜航了,而雷达的发明是人们从蝙蝠身上得到的启示,所以我们的课题就叫:蝙蝠与雷达。(齐读课题)五、总结拓展 通过对本单元课文的学习,让我们感受到了大自然很神奇,人类也很聪明,人类在自然界的各种生物启示下,发明创造了很多东西,这门科学就叫仿生学。对于仿生学你还知道些什么吗? 大自然的奥妙真是无穷无尽,希望同学们能够热爱大自然,观察大自然,用你们的慧眼去探索大自然的奥秘。

板书设计 嘴(天线) 超声波(无线电波)蝙蝠(雷达) 障碍物 耳朵(荧光屏) 反射(反射)

作业设计 1、根据第七自然段和课文插图,画出能够说明蝙蝠是如何探路的简笔画。2、雷达是如何根据蝙蝠飞行的原理,安装在飞机上的。3、把资料袋读三遍,完成课后思考练习内容。

教学反思 《蝙蝠和雷达》是一篇浅显易懂的科普课文,课文层次清楚,大致可以分为三部分:提出飞机为何在夜间飞行这一问题;三次特殊的实验;受蝙蝠的启示制造出了雷达。在设计教学时,我注重了以下几个方面:首先突出“把握文章的主要内容”这一训练重点。其次,重视学习方法的指导与独立阅读能力的培养。再次,适度进行拓展,激发学生学科学、爱科学的兴趣。 反思我的教学过程,有以下几点感受:一、注重了学习方法的指导。 教师在教学过程中,应有较强的指导学习方法的意识,有坚实的语文知识基础,能凭借学习内容,把指导学生学习语文内容与如何学习统一在同一过程中,寓学法于教学之中,久而久之,学生就领悟各种学习方法了。本组课文的教学要求是阅读课文,抓住文章的主要内容,了解大自然给人类的启示。如果把概括本文章的主要内容的有效方法,运用到其他课内阅读或课外阅读,就是很好的方法指导。我让学生仔细阅读完课文后,找出课文中既写了蝙蝠又写了雷达的句子,因为这些句子合起来正好概括了文章的主要内容。当学生找到后,就让他们连起来说一说,并且告诉他们有时候,利用文章中的主要句子就能概括课文的主要内容,在以后的自己阅读中也可以试试。二、 巧设质疑,激发兴趣,引发探究。“兴趣是学习之母”,没有兴趣是学不好语文的,我利用电教手段,找准教学的切入点,诱发学生的求知欲。一上课,就播放在晴朗夜空里,一只蝙蝠在愉快地飞行,一架飞机穿梭夜空,平稳的飞行,把学生的注意力集中在一起,然后质疑:一个是动物,一个是现代交通工具,它们之间有怎样的联系呢?有疑是探究学习的开始,一下子学生的的学习情绪被调动起来,将学生的学习思维置于一定的情景中,学生乐于参与,兴趣浓厚,也激发学生的探究心理,继而引导学生在文中寻找关于描写蝙蝠和雷达的句子,为概括全文内容做铺垫。三、注重自主学习,强化合作探究。自主学习,是指学生在教师的科学指导下,通过能动的创造性的学习,实现自主性的发展的教育实践活动。课堂教学是培养学生实践活动的主要阵地,因此在小学语文课堂教学中开展好实践活动,对于密切书本知识与社会知识的联系,引导学生认识世界、发展其个性,培养其兴趣和良好的学习习惯,有着积极的意义。因此,在教学过程中,我给了充分的时间让学生自主学习,合作探究。在课前,我加强了预习指导,训练学生的自学能力。在课堂中,我设计同桌合作探究,找出蝙蝠探路靠的是什么,并完成表格。在阅读了蝙蝠探路方法和雷达探路方法后,我又让学生用卡片在黑板上摆一摆整个过程,激发了学生阅读文章的兴趣,同时让他们在众人面前勇于展现自我。通过活动,学生在玩中学,不但牢固地掌握了知识,了解了蝙蝠和雷达探路方法,而且使学生得到了主动和谐全面的发展。但是,在教学过程中,有些方面没有达到预期的效果,还值得改进。如在学习科学家三次实验的经过,填写表格这一学习环节没有处理好。学生在复述这部分内容时,没有很好地运用到课文中的语言,只是用自己的话来组织语言,没有达到复述课文的真正目的。复述完后,如能带领学生再回到课文中读一读,回味课文语言,感悟课文语言,体会作者写作思路的缜密,我相信效果会更好。读的训练还显得较为薄弱。曾有人说,语文课是一门遗憾的艺术。的确,一堂课下来,既有令我欣慰的地方,也让我认识到自己的不足,使我明确了自己努力的方向。今后,我将再接再厉,不断地探究语文教育教学的艺术和方法,更上一层楼。

教 师 陈建素 学 科 语文 执教班级 四(5)

教学时间 2011年3 月 22日(第 7周星期 2 ) 教学地点 四(5)班

教学内容 《蝙蝠和雷达》

教学课时 第1课时 教学课型 新授课 是否集体备课 否

教材分析 课文主要讲科学家通过反复试验,揭开了蝙蝠能在夜间飞行的原因,并从中受到启发,给飞机装上雷达,解决了飞机在夜间安全飞行的问题。这是一篇很有意思的科普知识短文,叙述思路清晰,逻辑性强,可以分为三部分。第一部分:通过飞机夜行这种现象,提出飞机怎么能安全飞行的问题,这是全文要说明的主要问题。第二自然段在文中起承上启下的作用。第二部分:科学家做了三次试验,结果证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。第三部分:科学家从蝙蝠身上受到启示,给飞机装上雷达,保证了飞机安全飞行。这项研究告诉人们,研究生物可以对人类的创造发明有所启示。课后的“资料袋”简要介绍了近代新兴的学科──仿生学。

教学目标 1、了解课文内容,了解蝙蝠夜间飞行的特点以及飞机夜航是怎样从蝙蝠身上得到启示的,激发学生学习科学的兴趣。2、 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。3、 学习新字新词,了解“启示、敏锐、模仿、配合、横七竖八”等词语的意思。

教学重点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学难点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学准备 自制课件

预设过程 设计意图

一、揭示课题。 1、(出示蝙蝠图)这是什么?(板书指导书写:蝙蝠)你对它了解多少呢?(出示雷达图)问:这又是什么?(板书:雷达)你对它又了解多少?2、教师:一种是哺乳动物,另一个是一种探测装置,从表面看,这两种事物风马牛不相及,而作者却用了一个“和”字(板书)把它们连接起来,这说明了什么呢?说明它们之间一定存在着某种微妙的联系。二、初读课文。1、蝙蝠与雷达是什么关系?翻开课本,自由读课文,注意读准字音,读通课文。 2、学习生字词: 揭开 苍蝇 敏锐 避开 飞蛾 荧光屏蚊子 捕捉 蝙蝠 铃铛 障碍物(自由读,指名读,齐读)3、蝙蝠是一种动物,雷达是一个机器,到底他们之间有着什么关系?(课件:原来是人们从蝙蝠身上得到启示。)读。质疑:蝙蝠有什么本领?人们从蝙蝠身上得到什么启示?三、学习第三自然段。1、哪一个自然段描写蝙蝠的本领?(第三自然段)2、 指读,想,通过这段文字的介绍,你对蝙蝠有什么认识? 过渡:通过这段文字的介绍,让我们感觉最特别的是蝙蝠夜间飞行的本领非常大,它究竟是靠什么来探路呢?是不是它有什么特异功能啊?想知道其中的奥妙吗?为了弄清楚这个问题,我们现在就要穿越时空隧道,回到一百年以前,和当时的科学家一起揭开蝙蝠探路之谜语。四、分组合作学习4——6自然段1、|师:这是一份表格,请同学们四人小组快速完成,完成表格前把第四、五、六自然段好好读读,边读边完成。尽量用简洁的语言描写,不要把原文抄写下来。学生阅读段落,完成表格。教师收集了五张有代表性的表格。实验顺序实验方式实验结果实验结论第一次第二次第三次 2、全班交流(1)文中有个词语“横七竖八”是什么意思?(文中形容没有规则,很乱的意思。)(2)师:三次实验都在这个布满了横七竖八的绳子的房间中进行,第一次实验——投影学生完成的表格,评议实验方式和实验结果。引导:三次实验,课文使用了“蒙、捂、封”三个不同的动词,用得很准确,同学们在写作文时了要注意用词准确。新课标第一网 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )(3)分析三次实验结论:第一次实验结论是?(蝙蝠不用眼睛探路。)第二次实验的结论是?(蝙蝠在探路时用到了耳朵。)第三次实验的结论是?(蝙蝠在探路时用到了嘴巴。)(4)从蝙蝠第二次、第三次的探路中你发现了什么?课文中第六自然段中用了一个重要的词讲了这个关系。(配合)www.xkb1.com ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网 )师:可见这个词很重要,如果没有配合,说明蝙蝠探路只要嘴巴或只要耳朵,这和蝙蝠探路需要嘴巴和耳朵两种器官是不同的。生给“配合”打上着重号。师:过渡:刚才通过重温一百年以前科学家的试验,我们弄明白了蝙蝠飞行靠的不是眼睛,而是嘴和耳朵配合起来探路。那它的嘴和耳朵究竟是怎样配合的呢?我们下一节课继续学习。

板书设计

作业设计 1、根据第七自然段和课文插图,画出能够说明蝙蝠是如何探路的简笔画。2、雷达是如何根据蝙蝠飞行的原理,安装在飞机上的。3、把资料袋读三遍,完成课后思考练习内容。

教学反思

《蝙蝠和雷达》(开发型)

教 师 陈建素 学 科 语文 执教班级 四(5)

教学时间 2011年3 月 22 日(第 7 周星期 2 ) 教学地点 四(5)班

教学内容 《蝙蝠和雷达》

教学课时 第 2 课时 教学课型 新授课 是否集体备课 否

教材分析 课文主要讲科学家通过反复试验,揭开了蝙蝠能在夜间飞行的原因,并从中受到启发,给飞机装上雷达,解决了飞机在夜间安全飞行的问题。这是一篇很有意思的科普知识短文,叙述思路清晰,逻辑性强,可以分为三部分。第一部分:通过飞机夜行这种现象,提出飞机怎么能安全飞行的问题,这是全文要说明的主要问题。第二自然段在文中起承上启下的作用。第二部分:科学家做了三次试验,结果证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。第三部分:科学家从蝙蝠身上受到启示,给飞机装上雷达,保证了飞机安全飞行。这项研究告诉人们,研究生物可以对人类的创造发明有所启示。课后的“资料袋”简要介绍了近代新兴的学科──仿生学。

教学目标 1、了解课文内容,了解蝙蝠夜间飞行的特点以及飞机夜航是怎样从蝙蝠身上得到启示的,激发学生学习科学的兴趣。2、 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。3、 学习新字新词,了解“启示、敏锐、模仿、配合、横七竖八”等词语的意思。

教学重点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学难点 理解蝙蝠与雷达之间的关系,进行逻辑思维训练。

教学准备 自制课件

预设过程 设计意图

一、过渡导入:上节课通过重温一百年以前科学家的试验,我们弄明白了蝙蝠飞行靠的不是眼睛,而是嘴和耳朵配合起来探路。那它的嘴和耳朵究竟是怎样配合的呢?我们接着来学习第七自然段。二、学习第七自然段 1、 请同学们自读第七自然段,然后试着用最简练的语言概括一下蝙蝠的嘴和耳朵是怎样配合起来探路的。 2、 学生概括,教师板书; 嘴 超声波蝙蝠 障碍物 耳朵 反射3、延伸:蝙蝠能在一秒中之内捕捉和分辨25组回声,而且还能够准确判断反射回来的信息是障碍物还是食物,它的本领真的是让人佩服。三、 学习第八自然段1、过渡;科学家们反复研究发现了蝙蝠的这一奇特本领,就根据蝙蝠的探路方法发明了雷达,下面我们就来学习第八自然段,看看雷达到底是怎样工作的呢?请同学们自己动手在纸上练习画出雷达的工作示意图,并用自己的话说一说。 天线 无线电波雷达 障碍物 荧光屏 反射2、 现在我们知道了蝙蝠夜间飞行的秘密,也知道了雷达的工作原理,下面来做一个练习。雷达的天线就像是蝙蝠的( )。雷达发出的无线电波就像蝙蝠的( )。雷达的荧光屏就像是蝙蝠的( )。 四、 总结给飞机装上雷达,飞机就能安全夜航了,而雷达的发明是人们从蝙蝠身上得到的启示,所以我们的课题就叫:蝙蝠与雷达。(齐读课题)五、总结拓展 通过对本单元课文的学习,让我们感受到了大自然很神奇,人类也很聪明,人类在自然界的各种生物启示下,发明创造了很多东西,这门科学就叫仿生学。对于仿生学你还知道些什么吗? 大自然的奥妙真是无穷无尽,希望同学们能够热爱大自然,观察大自然,用你们的慧眼去探索大自然的奥秘。

板书设计 嘴(天线) 超声波(无线电波)蝙蝠(雷达) 障碍物 耳朵(荧光屏) 反射(反射)

作业设计 1、根据第七自然段和课文插图,画出能够说明蝙蝠是如何探路的简笔画。2、雷达是如何根据蝙蝠飞行的原理,安装在飞机上的。3、把资料袋读三遍,完成课后思考练习内容。

教学反思 《蝙蝠和雷达》是一篇浅显易懂的科普课文,课文层次清楚,大致可以分为三部分:提出飞机为何在夜间飞行这一问题;三次特殊的实验;受蝙蝠的启示制造出了雷达。在设计教学时,我注重了以下几个方面:首先突出“把握文章的主要内容”这一训练重点。其次,重视学习方法的指导与独立阅读能力的培养。再次,适度进行拓展,激发学生学科学、爱科学的兴趣。 反思我的教学过程,有以下几点感受:一、注重了学习方法的指导。 教师在教学过程中,应有较强的指导学习方法的意识,有坚实的语文知识基础,能凭借学习内容,把指导学生学习语文内容与如何学习统一在同一过程中,寓学法于教学之中,久而久之,学生就领悟各种学习方法了。本组课文的教学要求是阅读课文,抓住文章的主要内容,了解大自然给人类的启示。如果把概括本文章的主要内容的有效方法,运用到其他课内阅读或课外阅读,就是很好的方法指导。我让学生仔细阅读完课文后,找出课文中既写了蝙蝠又写了雷达的句子,因为这些句子合起来正好概括了文章的主要内容。当学生找到后,就让他们连起来说一说,并且告诉他们有时候,利用文章中的主要句子就能概括课文的主要内容,在以后的自己阅读中也可以试试。二、 巧设质疑,激发兴趣,引发探究。“兴趣是学习之母”,没有兴趣是学不好语文的,我利用电教手段,找准教学的切入点,诱发学生的求知欲。一上课,就播放在晴朗夜空里,一只蝙蝠在愉快地飞行,一架飞机穿梭夜空,平稳的飞行,把学生的注意力集中在一起,然后质疑:一个是动物,一个是现代交通工具,它们之间有怎样的联系呢?有疑是探究学习的开始,一下子学生的的学习情绪被调动起来,将学生的学习思维置于一定的情景中,学生乐于参与,兴趣浓厚,也激发学生的探究心理,继而引导学生在文中寻找关于描写蝙蝠和雷达的句子,为概括全文内容做铺垫。三、注重自主学习,强化合作探究。自主学习,是指学生在教师的科学指导下,通过能动的创造性的学习,实现自主性的发展的教育实践活动。课堂教学是培养学生实践活动的主要阵地,因此在小学语文课堂教学中开展好实践活动,对于密切书本知识与社会知识的联系,引导学生认识世界、发展其个性,培养其兴趣和良好的学习习惯,有着积极的意义。因此,在教学过程中,我给了充分的时间让学生自主学习,合作探究。在课前,我加强了预习指导,训练学生的自学能力。在课堂中,我设计同桌合作探究,找出蝙蝠探路靠的是什么,并完成表格。在阅读了蝙蝠探路方法和雷达探路方法后,我又让学生用卡片在黑板上摆一摆整个过程,激发了学生阅读文章的兴趣,同时让他们在众人面前勇于展现自我。通过活动,学生在玩中学,不但牢固地掌握了知识,了解了蝙蝠和雷达探路方法,而且使学生得到了主动和谐全面的发展。但是,在教学过程中,有些方面没有达到预期的效果,还值得改进。如在学习科学家三次实验的经过,填写表格这一学习环节没有处理好。学生在复述这部分内容时,没有很好地运用到课文中的语言,只是用自己的话来组织语言,没有达到复述课文的真正目的。复述完后,如能带领学生再回到课文中读一读,回味课文语言,感悟课文语言,体会作者写作思路的缜密,我相信效果会更好。读的训练还显得较为薄弱。曾有人说,语文课是一门遗憾的艺术。的确,一堂课下来,既有令我欣慰的地方,也让我认识到自己的不足,使我明确了自己努力的方向。今后,我将再接再厉,不断地探究语文教育教学的艺术和方法,更上一层楼。

同课章节目录

- 第一组

- 1 桂林山水

- 2 记金华的双龙洞

- 3* 七月的天山

- 第二组

- 4 古诗词三首

- 5* 万年牢

- 6*将心比心

- 第三组

- 7 自然之道

- 8* 黄河是怎样变化的

- 9 蝙蝠和雷达

- 10* 大自然的启示

- 第四组

- 11 夜莺的歌声

- 12* 小英雄雨来

- 13 一个中国孩子的呼声

- 14* 和我们一样享受春天

- 第五组

- 15 触摸春天

- 16* 永生的眼睛

- 17 生命 生命

- 18*花的勇气

- 第六组

- 19 乡下人家

- 20* 牧场之国

- 21 古诗词三首

- 22* 麦哨

- 第七组

- 23 两个铁球同时着地

- 24* 全神贯注

- 25 鱼游到了纸上

- 26* 父亲的菜园

- 第八组

- 27 寓言两则

- 28* 文成公主进藏

- 29 普罗米修斯

- 30* 渔夫的故事

- 选读课文

- 1 趵突泉

- 3 新奇的纳米技术

- 2 小珊迪

- 4 黄继光

- 5 生命的药方

- 6 可爱的草塘

- 7 到期归还

- 8 武夷山和阿里山的传说

- 旧版资料

- 5* 中彩那天

- 7 尊严

- 3 有趣的动物共栖现象