24《唐诗三首》一课一精练(含答案解析)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编人教版语文八年级下册一课一精练(24)

24.唐诗三首

一、积累运用(33分)

?

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是(2分)?(

)

A.挂罥(juàn)?翩翩(piān)?风怒号(hào)

B.塘坳(ào)?幽咽(yàn)?口称敕(chì)

C.两鬓(bìn)?突兀(wù)?辗冰辙(niǎn)

D.布衾(jīn)?老妪(yù)?邺城戍(shù)

2.解释下列句子中的古今异义词。(5分)

(1)一男附书至(古义:

;今义:书籍)

(2)老翁逾墙走(古义:

;今义:行走)

(3)听妇前致词(古义:

;今义:指在举行某种仪式时说勉励、感谢、祝贺、哀悼之类的话)

(4)出入无完裙(古义:

;今义:裙子;形状或作用像裙子的东西)

(5)何时眼前突兀此屋(古义

;今义:突然,出乎意外)

3.说出下面的句子所运用的修辞手法。(3分)

(1)高者挂胃长林梢,下者飘转沉塘坳。?(

)

(2)床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。?(

)

(3)卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。?(

)

4.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是(2分)(

)

A.八月/秋高/风怒号?

B.老翁/逾墙走

C.满面/尘灰/烟火色?

D.黄衣/使者白衫儿

5.下列句子中有通假字的一项是(2分)(

)

A.半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

B.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

C.高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

D.存者且偷生,死者长已矣!

6.名句默写。(14分)

(1)《石壕吏》中,寥寥十个字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱,鸡犬不宁,一切脱出常轨的时代氛围的诗句是“

,”

。

(2)《石壕吏》中,写老妇为保家庭,自请应役的语句是“

,

,

,

”。

(3)《茅屋为秋风所破歌》中由较为客观的记叙、描写过渡到直接抒情、议论的关键诗句是“

,

”。

(4)《茅屋为秋风所破歌》中表现诗人关心民间疾苦,同情劳动人民,虽身处逆境仍然乐观向上的诗句是“,

,

”。

(5)《卖炭翁》中描写卖炭翁的外貌,反映出他劳动的艰辛的句子是“

,

”。

(6)《卖炭翁》中体现了卖炭翁卖炭路途艰难的句子是“

,

”。

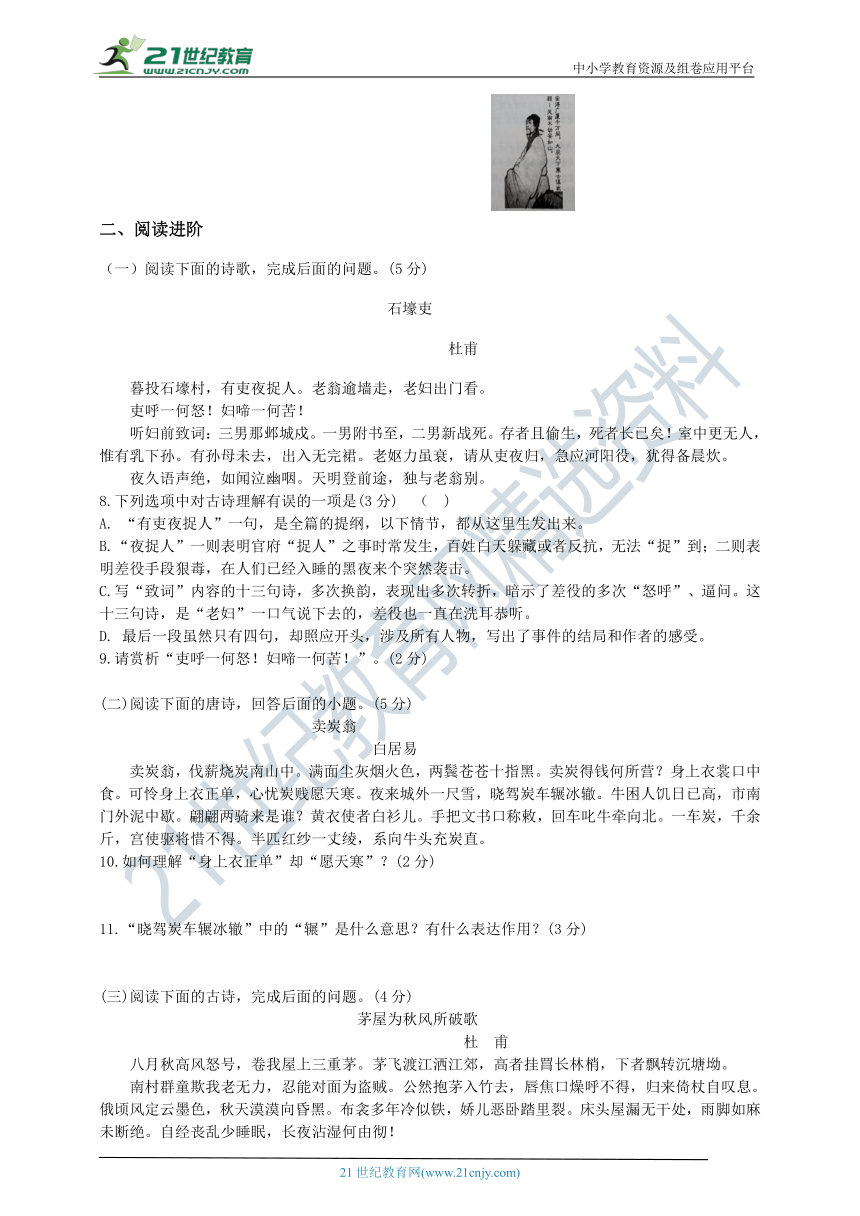

7.观察下面的图片,仿照示例介绍这位“文学大师”。

【示例】屈原——中国最伟大的浪漫主义诗人之一,创造了“香草美人”的传统审美意象。代表作《离骚》是中国古代诗歌史上最长的一首浪漫主义政治抒情诗。(5分)

2、阅读进阶

(1)阅读下面的诗歌,完成后面的问题。(5分)

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男那邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

8.下列选项中对古诗理解有误的一项是(3分)?(

)

A.

“有吏夜捉人”一句,是全篇的提纲,以下情节,都从这里生发出来。

B.“夜捉人”一则表明官府“捉人”之事时常发生,百姓白天躲藏或者反抗,无法“捉”到;二则表明差役手段狠毒,在人们已经入睡的黑夜来个突然袭击。

C.写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”、逼问。这十三句诗,是“老妇”一口气说下去的,差役也一直在洗耳恭听。

D.

最后一段虽然只有四句,却照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和作者的感受。

9.请赏析“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”。(2分)

(二)阅读下面的唐诗,回答后面的小题。(5分)

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

10.如何理解“身上衣正单”却“愿天寒”?(2分)

11.“晓驾炭车辗冰辙”中的“辗”是什么意思?有什么表达作用?(3分)

(三)阅读下面的古诗,完成后面的问题。(4分)

茅屋为秋风所破歌

杜?甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

12.“自经丧乱少睡眠”中的“丧乱”是指什么?这句诗表现了诗人怎样的思想感情?(2分)

13.怎样理解诗中“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”两句?(2分)

编人教版语文八年级下册一课一精练(24)参考答案

1.

C

本题考查辨识字音。A.“号”应读háo。B.“咽”应读yè。D.“衾”应读qīn。

2.(1)书信

(2)跑(3)对……说话(4)泛指衣服(5)高耸的样子

3.(1)对偶(2)比喻

(3)设问

4.D

本题考查划分句子朗读节奏。D.“黄衣使者”,指太监。“白衫儿”,指太监手下的爪牙。所以正确停顿应为“黄衣使者/白衫儿”。

5.A

本题考查辨识通假字。A.“直”同“值”,价钱。

6.(1)暮投石壕村

有吏夜捉人(2)老妪力虽衰

请从吏夜归

急应河阳役

犹得备晨炊

(3)自经丧乱少睡眠

长夜沾湿何由彻(4)安得广厦千万间

大庇天下寒士俱欢颜(5)满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑

(6)夜来城外一尺雪

晓驾炭车辗冰辙

7.【解析】

本题考查图文转换及仿写。首先根据图片确定人物,然后根据自己对图片上人物的了解,参照例句的特点,进行一个简单的介绍即可。根据图片上的人物及图片右侧的诗句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山”,可判断出这位“文学大师”是杜甫。杜甫是我国唐代伟大的现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多描写社会动荡、政治黑暗、人民疾苦。因他的诗反映当时社会矛盾和人民疾苦等现实题材,被誉为“诗史”。杜甫一生写诗众多,其中很多是传诵千古的名篇,如“三吏”和“三别”,并有《杜工部集》传世,对后世影响深远。据此作答。

【答案】(示例)杜甫——唐朝现实主义诗歌的代表人物,其诗因反映当时的社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。其作品“三吏”“三别”是现实主义诗歌的代表作。

8.C

本题考查对诗句的理解与判断。C.老妇不是一口气说下去的,差役也未洗耳恭听。

9.【解析】

本题考查对诗句的赏析。答题步骤:①准确指出诗句运用了何种手法;②结合诗句阐释为什么用这种手法;③此手法有效传达出诗人怎样的感情。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”属于对比的写法,形成强烈的反差,极其形象地写出了“吏”与“妇”的深刻矛盾,表达了杜甫对这些残酷的征兵方式所不忍,对老百姓的同情。

【答案】

这两句形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差役如狼似虎,凶狠残暴的蛮横气势,并为老妇下面的诉说制造出悲愤的气氛。

10.

【解析】

本题考查对诗句的理解。“身上衣正单”,表现了卖炭翁的生活贫困,冬天只有一件单衣;“愿天寒”是因为“心忧炭贱”,卖炭翁希望天再寒冷一些,这样一车炭可以卖个好价钱。“衣正单”却“愿天寒”,这种矛盾的心理深刻地表现出卖炭翁悲惨的处境。

11.

【答案】“身上衣正单”自然希望天暖,然而卖炭翁却把解决衣食问题的全部希望寄托在“卖炭得钱”上,“心忧炭贱”所以“愿天寒”。诗人形象贴切地表现了卖炭翁的艰难处境和复杂的内心活动,又用“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

11.【解析】

本题考查诗歌炼字。回答这类题,先要理解该字所在句子的意思,然后把该字放到语境中理解。回答作用时要注意分析该字的表达效果,以及传达出的诗人的情感、态度等。“晓驾炭车辗冰辙”意为“清晨,(老翁)驾着炭车碾轧过冰冻的车辙痕(赶往集市)”。此句写出卖炭翁为了生活拼命奔波、辛劳的苦境;车轮在雪地上压出车辙,可见炭的重量,与下文“半匹红纱一丈绫”形成鲜明的对比,表现了统治者的剥削。

【答案】意思是“碾轧”。表达作用:表明路面已经结了冰,天气非常寒冷,说明卖炭翁的辛苦;写出了炭车的重量,说明了卖炭翁的勤劳;与下文“半匹红纱一丈绫”换一车炭形成对比,表现了统治者的剥削。

12.【解析】

本题考查对诗歌内容及思想感情的把握。解答此题,要联系作者写作的时代背景。第一问,“自经丧乱少睡眠”中的“丧乱”是指安史之乱。安史之乱是唐玄宗末年至唐代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,给广大的劳动人民带来了深重的灾难,也是唐朝由盛转衰的标志。而杜甫正好经历了这场战争。第二问,诗人从眼前的处境联想到安史之乱以来的种种痛苦经历,从风雨飘摇中的茅屋扩展到战争频繁、残破不堪的国家,表达了诗人关心民间疾苦、忧国忧民的思想感情。

【答案】

指“安史之乱”。这句诗表现了诗人忧国忧民的思想感情。

13.【解析】本题考查对诗句内容的理解。“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”的意思:南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当(我)面做偷窃的事。这是以群童的顽劣、无所顾总来反衬诗人的年老无力。群童是无知的,在当时的社会背景下出现这种情况是正常的,但就年老体弱的作者来说是无可奈何的,

【答案】这两句诗以群童的顽劣、无所顾忌来反衬诗人的年老无力。群童只是顽皮而已,而诗人却感到是在“欺”,这是“老无力”的一种无奈。“盗贼”的称呼也是愤怒之词。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编人教版语文八年级下册一课一精练(24)

24.唐诗三首

一、积累运用(33分)

?

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是(2分)?(

)

A.挂罥(juàn)?翩翩(piān)?风怒号(hào)

B.塘坳(ào)?幽咽(yàn)?口称敕(chì)

C.两鬓(bìn)?突兀(wù)?辗冰辙(niǎn)

D.布衾(jīn)?老妪(yù)?邺城戍(shù)

2.解释下列句子中的古今异义词。(5分)

(1)一男附书至(古义:

;今义:书籍)

(2)老翁逾墙走(古义:

;今义:行走)

(3)听妇前致词(古义:

;今义:指在举行某种仪式时说勉励、感谢、祝贺、哀悼之类的话)

(4)出入无完裙(古义:

;今义:裙子;形状或作用像裙子的东西)

(5)何时眼前突兀此屋(古义

;今义:突然,出乎意外)

3.说出下面的句子所运用的修辞手法。(3分)

(1)高者挂胃长林梢,下者飘转沉塘坳。?(

)

(2)床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。?(

)

(3)卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。?(

)

4.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是(2分)(

)

A.八月/秋高/风怒号?

B.老翁/逾墙走

C.满面/尘灰/烟火色?

D.黄衣/使者白衫儿

5.下列句子中有通假字的一项是(2分)(

)

A.半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

B.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

C.高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

D.存者且偷生,死者长已矣!

6.名句默写。(14分)

(1)《石壕吏》中,寥寥十个字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱,鸡犬不宁,一切脱出常轨的时代氛围的诗句是“

,”

。

(2)《石壕吏》中,写老妇为保家庭,自请应役的语句是“

,

,

,

”。

(3)《茅屋为秋风所破歌》中由较为客观的记叙、描写过渡到直接抒情、议论的关键诗句是“

,

”。

(4)《茅屋为秋风所破歌》中表现诗人关心民间疾苦,同情劳动人民,虽身处逆境仍然乐观向上的诗句是“,

,

”。

(5)《卖炭翁》中描写卖炭翁的外貌,反映出他劳动的艰辛的句子是“

,

”。

(6)《卖炭翁》中体现了卖炭翁卖炭路途艰难的句子是“

,

”。

7.观察下面的图片,仿照示例介绍这位“文学大师”。

【示例】屈原——中国最伟大的浪漫主义诗人之一,创造了“香草美人”的传统审美意象。代表作《离骚》是中国古代诗歌史上最长的一首浪漫主义政治抒情诗。(5分)

2、阅读进阶

(1)阅读下面的诗歌,完成后面的问题。(5分)

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男那邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

8.下列选项中对古诗理解有误的一项是(3分)?(

)

A.

“有吏夜捉人”一句,是全篇的提纲,以下情节,都从这里生发出来。

B.“夜捉人”一则表明官府“捉人”之事时常发生,百姓白天躲藏或者反抗,无法“捉”到;二则表明差役手段狠毒,在人们已经入睡的黑夜来个突然袭击。

C.写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”、逼问。这十三句诗,是“老妇”一口气说下去的,差役也一直在洗耳恭听。

D.

最后一段虽然只有四句,却照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和作者的感受。

9.请赏析“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”。(2分)

(二)阅读下面的唐诗,回答后面的小题。(5分)

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

10.如何理解“身上衣正单”却“愿天寒”?(2分)

11.“晓驾炭车辗冰辙”中的“辗”是什么意思?有什么表达作用?(3分)

(三)阅读下面的古诗,完成后面的问题。(4分)

茅屋为秋风所破歌

杜?甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

12.“自经丧乱少睡眠”中的“丧乱”是指什么?这句诗表现了诗人怎样的思想感情?(2分)

13.怎样理解诗中“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”两句?(2分)

编人教版语文八年级下册一课一精练(24)参考答案

1.

C

本题考查辨识字音。A.“号”应读háo。B.“咽”应读yè。D.“衾”应读qīn。

2.(1)书信

(2)跑(3)对……说话(4)泛指衣服(5)高耸的样子

3.(1)对偶(2)比喻

(3)设问

4.D

本题考查划分句子朗读节奏。D.“黄衣使者”,指太监。“白衫儿”,指太监手下的爪牙。所以正确停顿应为“黄衣使者/白衫儿”。

5.A

本题考查辨识通假字。A.“直”同“值”,价钱。

6.(1)暮投石壕村

有吏夜捉人(2)老妪力虽衰

请从吏夜归

急应河阳役

犹得备晨炊

(3)自经丧乱少睡眠

长夜沾湿何由彻(4)安得广厦千万间

大庇天下寒士俱欢颜(5)满面尘灰烟火色

两鬓苍苍十指黑

(6)夜来城外一尺雪

晓驾炭车辗冰辙

7.【解析】

本题考查图文转换及仿写。首先根据图片确定人物,然后根据自己对图片上人物的了解,参照例句的特点,进行一个简单的介绍即可。根据图片上的人物及图片右侧的诗句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山”,可判断出这位“文学大师”是杜甫。杜甫是我国唐代伟大的现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多描写社会动荡、政治黑暗、人民疾苦。因他的诗反映当时社会矛盾和人民疾苦等现实题材,被誉为“诗史”。杜甫一生写诗众多,其中很多是传诵千古的名篇,如“三吏”和“三别”,并有《杜工部集》传世,对后世影响深远。据此作答。

【答案】(示例)杜甫——唐朝现实主义诗歌的代表人物,其诗因反映当时的社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”。其作品“三吏”“三别”是现实主义诗歌的代表作。

8.C

本题考查对诗句的理解与判断。C.老妇不是一口气说下去的,差役也未洗耳恭听。

9.【解析】

本题考查对诗句的赏析。答题步骤:①准确指出诗句运用了何种手法;②结合诗句阐释为什么用这种手法;③此手法有效传达出诗人怎样的感情。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”属于对比的写法,形成强烈的反差,极其形象地写出了“吏”与“妇”的深刻矛盾,表达了杜甫对这些残酷的征兵方式所不忍,对老百姓的同情。

【答案】

这两句形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差役如狼似虎,凶狠残暴的蛮横气势,并为老妇下面的诉说制造出悲愤的气氛。

10.

【解析】

本题考查对诗句的理解。“身上衣正单”,表现了卖炭翁的生活贫困,冬天只有一件单衣;“愿天寒”是因为“心忧炭贱”,卖炭翁希望天再寒冷一些,这样一车炭可以卖个好价钱。“衣正单”却“愿天寒”,这种矛盾的心理深刻地表现出卖炭翁悲惨的处境。

11.

【答案】“身上衣正单”自然希望天暖,然而卖炭翁却把解决衣食问题的全部希望寄托在“卖炭得钱”上,“心忧炭贱”所以“愿天寒”。诗人形象贴切地表现了卖炭翁的艰难处境和复杂的内心活动,又用“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

11.【解析】

本题考查诗歌炼字。回答这类题,先要理解该字所在句子的意思,然后把该字放到语境中理解。回答作用时要注意分析该字的表达效果,以及传达出的诗人的情感、态度等。“晓驾炭车辗冰辙”意为“清晨,(老翁)驾着炭车碾轧过冰冻的车辙痕(赶往集市)”。此句写出卖炭翁为了生活拼命奔波、辛劳的苦境;车轮在雪地上压出车辙,可见炭的重量,与下文“半匹红纱一丈绫”形成鲜明的对比,表现了统治者的剥削。

【答案】意思是“碾轧”。表达作用:表明路面已经结了冰,天气非常寒冷,说明卖炭翁的辛苦;写出了炭车的重量,说明了卖炭翁的勤劳;与下文“半匹红纱一丈绫”换一车炭形成对比,表现了统治者的剥削。

12.【解析】

本题考查对诗歌内容及思想感情的把握。解答此题,要联系作者写作的时代背景。第一问,“自经丧乱少睡眠”中的“丧乱”是指安史之乱。安史之乱是唐玄宗末年至唐代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,给广大的劳动人民带来了深重的灾难,也是唐朝由盛转衰的标志。而杜甫正好经历了这场战争。第二问,诗人从眼前的处境联想到安史之乱以来的种种痛苦经历,从风雨飘摇中的茅屋扩展到战争频繁、残破不堪的国家,表达了诗人关心民间疾苦、忧国忧民的思想感情。

【答案】

指“安史之乱”。这句诗表现了诗人忧国忧民的思想感情。

13.【解析】本题考查对诗句内容的理解。“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”的意思:南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当(我)面做偷窃的事。这是以群童的顽劣、无所顾总来反衬诗人的年老无力。群童是无知的,在当时的社会背景下出现这种情况是正常的,但就年老体弱的作者来说是无可奈何的,

【答案】这两句诗以群童的顽劣、无所顾忌来反衬诗人的年老无力。群童只是顽皮而已,而诗人却感到是在“欺”,这是“老无力”的一种无奈。“盗贼”的称呼也是愤怒之词。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读