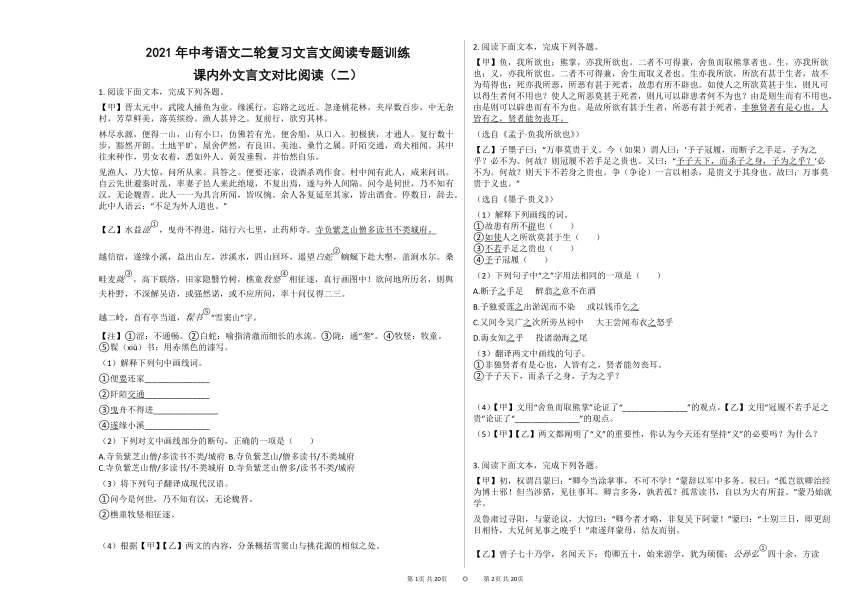

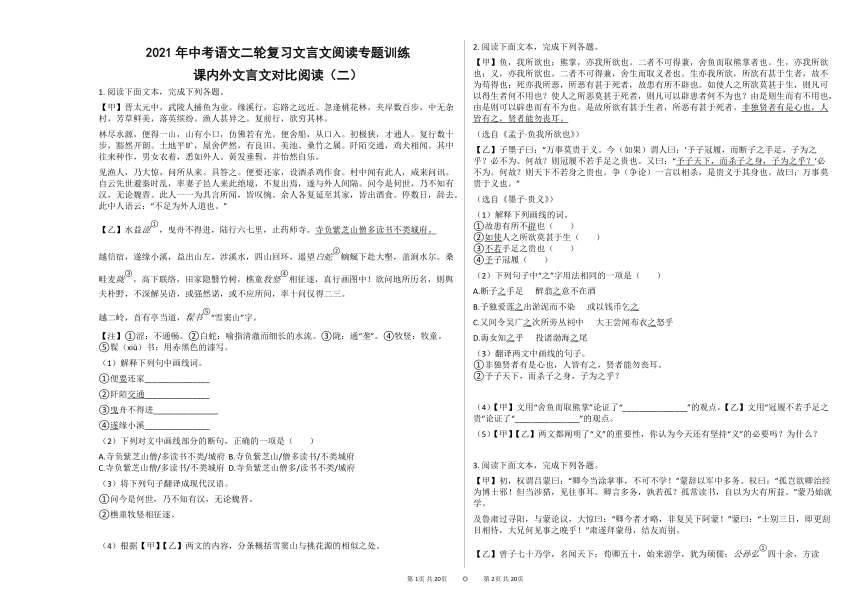

2021年中考语文二轮复习文言文阅读专题训练:课内外文言文对比阅读(二)(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮复习文言文阅读专题训练:课内外文言文对比阅读(二)(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 44.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 20:51:17 | ||

图片预览

文档简介

2021年中考语文二轮复习文言文阅读专题训练

课内外文言文对比阅读(二)

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂村,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

【乙】水益,曳舟不得进,陆行六七里,止药师寺。寺负紫芝山僧多读书不类城府。

越信宿,遂缘小溪,益出山左,涉溪水,四山回环,遥望蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。桑畦麦,高下联络,田家隐翳竹树,樵童相征逐,真行画图中!欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三。

越二岭,首有亭当道,“雪窦山”字。

【注】①涩:不通畅。②白蛇:喻指清澈而细长的水流。③陇:通“垄”。④牧竖:牧童。⑤髹(xiū)书:用赤黑色的漆写。

(1)解释下列句中画线词。

①便要还家_______________

②阡陌交通_______________

③曳舟不得进_______________

④遂缘小溪_______________

(2)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.寺负紫芝山僧/多读书不类/城府

B.寺负紫芝山/僧多读书/不类城府

C.寺负紫芝山僧/多读书/不类城府

D.寺负紫芝山僧多/读书不类/城府

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

②樵童牧竖相征逐。

(4)根据【甲】【乙】两文的内容,分条概括雪窦山与桃花源的相似之处。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《孟子·鱼我所欲也》)

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。今(如果)谓人曰:‘予子冠履,而断子之手足,子为之乎?必不为。何故?则冠履不若手足之贵也。又曰:“予子天下,而杀子之身,子为之乎?’必不为。何故?则天下不若身之贵也。争(争论)一言以相杀,是贵义于其身也。故曰:万事莫贵于义也。”

(选自《墨子·贵义》)

(1)解释下列画线的词。

①故患有所不辟也(?

?

?

?

)

②如使人之所欲莫甚于生(?

?

?

?

)

③不若手足之贵也(?

?

?

?

)

④予子冠履(?

?

?

?

)

(2)下列句子中“之”字用法相同的一项是(????????)

A.断子之手足?

?

?

醉翁之意不在酒

B.予独爱莲之出淤泥而不染?

?

?

或以钱币乞之

C.又间令吴广之次所旁丛祠中?

?

?

大王尝闻布衣之怒乎

D.诲女知之乎?

?

?

投诸渤海之尾

(3)翻译两文中画线的句子。

①非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②予子天下,而杀子之身,子为之乎?

(4)【甲】文用“舍鱼而取熊掌”论证了“_______________”的观点,【乙】文用“冠履不若手足之贵”论证了“_______________”的观点。

(5)【甲】【乙】两文都阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

?

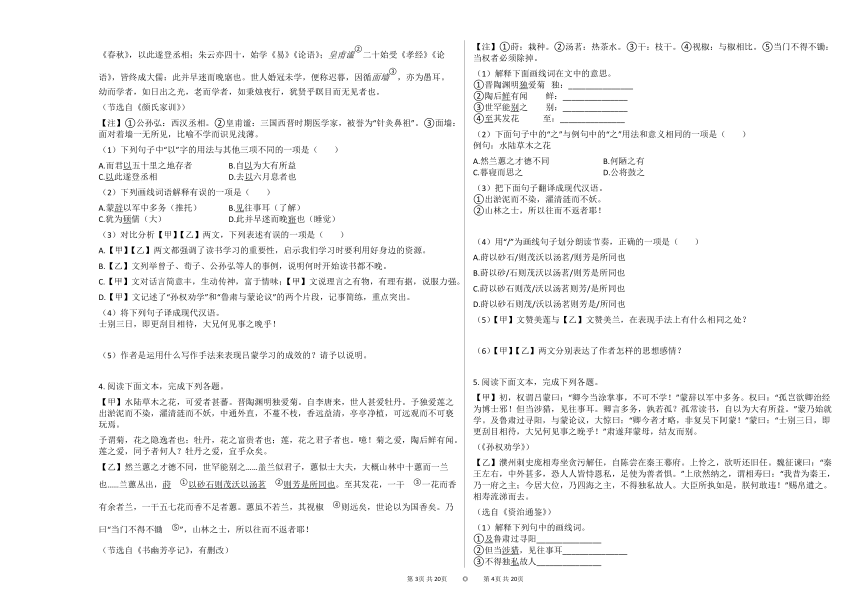

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】曾子七十乃学,名闻天下;荀卿五十,始来游学,犹为硕儒;四十余,方读《春秋》,以此遂登丞相;朱云亦四十,始学《易》《论语》;二十始受《孝经》《论语》,皆终成大儒:此并早迷而晚寤也。世人婚冠未学,便称迟暮,因循,亦为愚耳。幼而学者,如日出之光,老而学者,如秉烛夜行,犹贤乎瞑目而无见者也。

(节选自《颜氏家训》)

【注】①公孙弘:西汉丞相。②皇甫谧:三国西晋时期医学家,被誉为“针灸鼻祖”。③面墙:面对着墙一无所见,比喻不学而识见浅薄。

(1)下列句子中“以”字的用法与其他三项不同的一项是(????????)

A.而君以五十里之地存者

B.自以为大有所益

C.以此遂登丞相

D.去以六月息者也

(2)下列画线词语解释有误的一项是(????????)

A.蒙辞以军中多务(推托)

B.见往事耳(了解)

C.犹为硕儒(大)

D.此并早迷而晚寤也(睡觉)

(3)对比分析【甲】【乙】两文,下列表述有误的一项是(????????)

A.【甲】【乙】两文都强调了读书学习的重要性,启示我们学习时要利用好身边的资源。

B.【乙】文列举曾子、荀子、公孙弘等人的事例,说明何时开始读书都不晚。

C.【甲】文对话言简意丰,生动传神,富于情味;【甲】文说理言之有物,有理有据,说服力强。

D.【甲】文记述了“孙权劝学”和“鲁肃与蒙论议”的两个片段,记事简练,重点突出。

(4)将下列句子译成现代汉语。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

(5)作者是运用什么写作手法来表现吕蒙学习的成效的?请予以说明。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】然兰蕙之才德不同,世罕能别之……盖兰似君子,蕙似士大夫,大概山林中十蕙而一兰也……兰蕙丛出,莳以砂石则茂沃以汤茗则芳是所同也。至其发花,一干一花而香有余者兰,一干五七花而香不足者蕙。蕙虽不若兰,其视椒则远矣,世论以为国香矣。乃曰“当门不得不锄”,山林之士,所以往而不返者耶!

(节选自《书幽芳亭记》,有删改)

【注】①莳:栽种。②汤茗:热茶水。③干:枝干。④视椒:与椒相比。⑤当门不得不锄:当权者必须除掉。

(1)解释下面画线词在文中的意思。

①晋陶渊明独爱菊?

?独:_______________

②陶后鲜有闻?

?

?

?

?鲜:_______________

③世罕能别之?

?

?

?

?别:_______________

④至其发花?

?

?

?

?

?

至:_______________

(2)下面句子中的“之”与例句中的“之”用法和意义相同的一项是(????????)

例句:水陆草木之花

A.然兰蕙之才德不同

B.何陋之有

C.暮寝而思之

D.公将鼓之

(3)把下面句子翻译成现代汉语。

①出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

②山林之士,所以往而不返者耶!

(4)用“/”为画线句子划分朗读节奏,正确的一项是(????????)

A.莳以砂石/则茂沃以汤茗/则芳是所同也

B.莳以砂/石则茂沃以汤茗/则芳是所同也

C.莳以砂石则茂/沃以汤茗则芳/是所同也

D.莳以砂石则茂/沃以汤茗则芳是/所同也

(5)【甲】文赞美莲与【乙】文赞美兰,在表现手法上有什么相同之处?

(6)【甲】【乙】两文分别表达了作者怎样的思想感情?

?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(《孙权劝学》)

【乙】濮州刺史庞相寿坐贪污解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,足使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

(选自《资治通鉴》)

(1)解释下列句中的画线词。

①及鲁肃过寻阳_______________

②但当涉猎,见往事耳_______________

③不得独私故人_______________

④相寿流涕而去_______________

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

①卿今者才略,非复吴下阿蒙!

②恐人人皆恃恩私,足使为善者惧。

(3)文中吕蒙与唐太宗有什么相同的品行?

(4)【甲】文“结友而别”与【乙】文“相寿流涕而去”在描写角度上有何共同特点?请作简要分析。

?

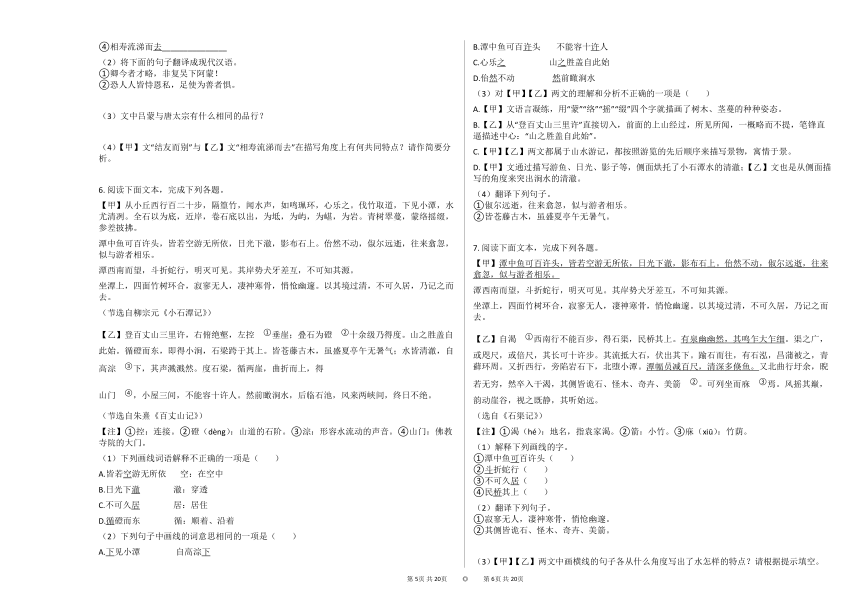

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】登百丈山三里许,右俯绝壑,左控垂崖;叠石为磴十余级乃得度。山之胜盖自此始。循磴而东,即得小涧,石梁跨于其上。皆苍藤古木,虽盛夏亭午无暑气;水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然。度石梁,循两崖,曲折而上,得

山门,小屋三间,不能容十许人。然前瞰涧水,后临石池,风来两峡间,终日不绝。

(节选自朱熹《百丈山记》)

【注】①控:连接。②磴(dèng):山道的石阶。③淙:形容水流动的声音。④山门:佛教寺院的大门。

(1)下列画线词语解释不正确的一项是(????????)

A.皆若空游无所依?

?

?

?空:在空中

B.日光下澈?

?

?

?

?

?

?

?

?澈:穿透

C.不可久居?

?

?

?

?

?

?

?

?居:居住

D.循磴而东?

?

?

?

?

?

?

?

?循:顺着、沿着

(2)下列句子中画线的词意思相同的一项是(????????)

A.下见小潭?

?

?

?

?

?

?

?

?

自高淙下

B.潭中鱼可百许头?

?

?

?

不能容十许人

C.心乐之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

山之胜盖自此始

D.佁然不动?

?

?

?

?

?

?

?

?

?然前瞰涧水

(3)对【甲】【乙】两文的理解和分析不正确的一项是(????????)

A.【甲】文语言凝练,用“蒙”“络”“摇”“缀”四个字就描画了树木、茎蔓的种种姿态。

B.【乙】从“登百丈山三里许”直接切入,前面的上山经过,所见所闻,一概略而不提,笔锋直逼描述中心:“山之胜盖自此始”。

C.【甲】【乙】两文都属于山水游记,都按照游览的先后顺序来描写景物,寓情于景。

D.【甲】文通过描写游鱼、日光、影子等,侧面烘托了小石潭水的清澈;【乙】文也是从侧面描写的角度来突出涧水的清澈。

(4)翻译下列句子。

①俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

②皆苍藤古木,虽盛夏亭午无暑气。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】自渴西南行不能百步,得石渠,民桥其上。有泉幽幽然,其鸣乍大乍细。渠之广,或咫尺,或倍尺,其长可十许步。其流抵大石,伏出其下。踰石而往,有石泓,昌蒲被之,青藓环周。又折西行,旁陷岩石下,北堕小潭。潭幅员减百尺,清深多倏鱼。又北曲行圩余,睨若无穷,然卒入干渴,其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭。可列坐而庥焉。风摇其巅,韵动崖谷,视之既静,其听始远。

(选自《石渠记》)

【注】①渴(hé):地名,指袁家渴。②箭:小竹。③庥(xiū):竹荫。

(1)解释下列画线的字。

①潭中鱼可百许头(????????)

②斗折蛇行(????????)

③不可久居(????????)

④民桥其上(????????)

(2)翻译下列句子。

①寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

②其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭。

(3)【甲】【乙】两文中画横线的句子各从什么角度写出了水怎样的特点?请根据提示填空。

【甲】文:从侧面(间接)描写,写出水①_______________的特点。【乙】文:从②_______________,写出水③_______________的特点。

(4)【甲】文在表情达意方面用了什么写法?试结合内容具体分析。

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富,往借不与,归而形诸梦。其切如是。故有所览,辄省记。通籍后,俸去书来,落落大满,素蟫灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

今黄生贫类予,其借书亦类予;惟予之公书与张氏之吝书若不相类。然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?知幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速。

为一说,使与书俱。

(节选自袁枚《黄生借书说》)

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①穷冬裂风?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?穷冬:_______________

②至舍,四支僵劲不能动?

?舍:_______________

③腰白玉之环?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

腰:_______________

④故有所览,辄省记?

?

?

?

?

辄:_______________

⑤为一说,使与书俱?

?

?

?

?

为:_______________

(2)下列各项中的画线词意义与用法不相同的一项是(?

?

?

?

)

A.当余之从师也?

?

?

?

?

?

?

?惟予之公书与张氏之吝书若不相类

B.归而形诸梦?

?

?

?

?

?

?

?

?

?乃记之而去(《小石潭记》)

C.以衾拥覆,久而乃和?

?

??以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》)

D.然则予固不幸而遇张乎?

然则北通巫峡,南极潇湘(《岳阳楼记》)

(3)把下面的句子翻译成现代汉语。

①寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

②然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

(4)【甲】【乙】两文都运用了何种写作手法?试作具体分析。?

(5)结合【甲】文宋濂早年求学的故事,说说【乙】文中“少时之岁月为可惜”给你的启示。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

(选自《木兰诗》)

(二)木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山。转战驱驰凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事因益信。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①问女何所忆(????????)?

?

?

?

②愿为市鞍马(????????)

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

阿爷无大儿,木兰无长兄。

(3)(一)文第三段对木兰征途的环境描写有何作用?

(4)结合(一)(二)两文,说说木兰是一个什么样的形象。

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(选自欧阳修《卖油翁》)

【乙】南方多没,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者也。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

【注】没人:能潜水的人。

(选自苏轼《苏东坡集·日喻》)

(1)解释下列句中画线的词。

①但手熟尔(????????)

②康肃忿然曰(????????)

③笑而遣之(????????)

④日与水居也(????????)

(2)翻译下面的句子

①以我酌油知之。

②故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

(3)下列说法不正确的一项是(????????)

A.【甲】文的作者欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋政治家、文学家。

B.“取”“置”“覆”“酌”等一系列动词,写出卖油翁倒油动作一气呵成,非常娴熟。

C.传神的对话描写是突出的写作特色之一,两文都是通过对话表现出人物的心理和个性特点。

D.在作者笔下,陈尧咨傲慢不逊,卖油翁内敛沉稳,人物形象生动,性格特征鲜明。

(4)请结合【甲】【乙】两文的主旨,联系生活实际谈谈你从中获得了哪些启示。

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

桃花源诗(节选)

陶渊明

相命肆农耕,日入从所憩。

桑竹垂馀荫,菽稷随时艺;

春蚕收长丝,秋熟靡王税。

荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。

俎豆犹古法,衣裳无新制。

童孺纵行歌,班白欢游诣。

草荣识节和,木衰知风厉。

虽无纪历志,四时自成岁。

怡然有余乐,于何劳智慧?

【注】①肆:致力。②菽(shū):豆类。稷(jì):谷类。艺:种植。③暧(àī):遮蔽。④俎(zǔ)豆:俎和豆。古代祭祀、宴飨时盛食物用的两种礼器。亦泛指各种礼器。⑤班白:指须发花白。班,通“斑”。诣(yì):玩耍。⑥于何:为什么,干什么。

(1)请解释下列画线词语在文中的意思。

①仿佛若有光?

?

?

?

?

?

?

?

仿佛_______________

②有良田美池桑竹之属?

?属_______________

③便要还家?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

要_______________

④日入从所憩?

?

?

?

?

?

?

?

?憩_______________

(2)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①阡陌交通,鸡犬相闻。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)《桃花源记》中与“童孺纵行歌,班白欢游诣”类似的句子是“_______________,_______________”。

(4)结合诗文内容,说说世外桃源有哪些吸引人的地方。

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(《诫子书》诸葛亮)

【乙】欧阳修,字永叔,庐陵人。四岁而孤母郑氏自誓守节亲诲其学。家贫,至以画地学书。幼敏悟过人,读书辄成诵。及加冠,嶷然有。一日,修得唐韩愈遗稿于废书中,读而心慕焉。苦志探,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下。

修母尝谓之曰:“汝父为吏,常夜烛官书,屡废而叹。吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生,不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹有死也,而世常求其死也。’其平日教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服之终身。

(《宋史·欧阳修传》)

【注】①荻:植物名,形状像芦苇。②嶷(yí)然有声:很高的声望。③簏(lù):竹编的盛物器具。④赜(zé):精微,深奥。⑤治:研究。⑥服:服从。

(1)选出下列断句正确的一项是(?

?

?

?)

A.四岁而孤/母郑氏自誓守节/亲诲其学

B.四岁而孤/母郑氏/自誓守/节亲诲其学

C.四岁而孤母/郑氏自誓/守节亲/诲其学

D.四岁/而孤母郑氏自誓/守节亲诲其学

(2)选出下列句子中画线词语意思相同的一项是(?

?

?

?

)

A.诫子书/以获画地学书

B.淫慢则不能励精/富贵不能淫

C.夫君子之行/必欲并辔绝驰而追与之并

D.死狱也/小大之狱,虽不能察,必以情

(3)选出对【甲】【乙】两文分析有误的一项(?

?

?

?

)

A.【甲】文中诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是互相联系,缺一不可的。

B.【乙】文中“及加冠”意思是“到了二十岁”。古时男子二十岁举行加冠仪式(束发戴帽),表示已经成年。

C.【乙】文中欧阳修于废纸篓中得到韩愈的遗稿,羡慕不已,他决心要在名声上赶超韩愈。

D.【甲】文“年与时驰,意与日去”是诸葛亮希望儿子珍惜时间的谆谆劝勉,【乙】文中“修闻而服之终身”体现了欧阳修善于听取母亲教诲且终身遵循的可贵品质。

(4)将下列句子翻译成现代汉语。

①险躁则不能治性。

②求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(5)诸葛亮认为“才须学也”,请结合两文谈谈如何做才能学有所成。

参考答案

1.

【答案】

(1)①通“邀”,邀请,②交错相通,③牵、拉,④于是,就

(2)B

(3)①问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必(不要)不要说魏朝和晋朝。

②打柴和放牧的孩子互相追逐嬉戏。

(4)①山阻水隔,很难进入。

②自然环境优美,田园风光如画。

③人们生活安宁和乐。

【解答】

(1)①句意:(这里的人)便邀请他到家中做客。要:通“邀”,邀请。

②句意:田间小路交错相通。交通:交错相通。

③句意:人拉着船不能进入。曳:牵、拉。

④句意:于是我就沿着小溪。遂:于是,就。

(2)句子先说明“药师寺”的坐落,再介绍寺庙的僧人。“僧多读书”意思是僧人大多喜欢读书,为主谓结构,中间不可断开,排除A、C、D三项。

故选B。

(3)①乃:竟然,居然。无论:不要说,更不必说。

②樵童:打柴的孩子。牧竖:放牧的孩子。征逐:追逐嬉戏。

(4)阅读两文,根据【甲】文中“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人”,以及【乙】文中“水益涩,曳舟不得进”可知,桃花源与雪窦山都是山阻水隔,很难进入;根据【甲】文中“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”,以及【乙】文中“四山回环,遥望白蛇蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。桑畦麦陇,高下联络,田家隐翳竹树,樵童牧竖相征逐,真行画图中”可知,桃花源与雪窦山都是自然环境优美,田园风光如画;根据【甲】文中“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”,以及【乙】文中“樵童牧竖相征逐”“欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三”可知,桃花源与雪窦山都是人们生活安宁和乐。

2.

【答案】

(1)①同“避”,躲避,②假如,假使,③不如,比不上,④给

(2)A

(3)①不只是贤明的人(才)有这种心,人人都有这种心,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

②给你天下但要你死,你干这件事吗?

(4)舍生而取义,万事莫贵于义

(5)示例:“义”是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应该坚持人民(国家)的利益高于一切的原则。

【解答】

(1)①句意为:所以有的灾祸我不躲避。辟:同“避”,躲避。

②句意为:如果人们所喜爱的东西没有超过生命的。如使:假如,假使。

③句意为:比不上手足可贵。不若:不如,比不上。

④句意为:给你帽子和鞋子。予:给。

(2)A项,助词,的/助词,的。

B项,主谓之间,取消句子独立性,无意义/代词,代指仲永写的诗歌。

C项,动词,去,往,到/助词,的。

D项,代词,代指孔子教的东西/助词,的。

故选A。

(3)①非独:不只是。是心:这种心。皆:都。勿:不。丧:丧失。

②予:给。子:你。为:做。

(4)【甲】文先以“鱼”和“熊掌”设喻,引出中心论点“舍生取义”。然后从正面论述了舍生取义是人的本心;从反面论述了舍义取利是丧失本心。【乙】文开篇即点出论点“一切事物没有比正义更可贵的”,用“冠履不若手足之贵”论证了“万事莫贵于义”的观点。

(5)解答时,应首先明确“义”在文章中的含义,并结合当今社会主题分析“义”在当今社会的意义。从文中可以总结出“义”即是正义,“义”之所以重要是因为它会使人们在利益面前“舍生取义”,做出对国家和人民最有利的选择。任何时候我们都应该以坚持人民(国家)的利益为最高原则,只有这样,才会国泰民安,所以今天还有坚持“义”的必要性。

3.

【答案】

(1)B

(2)D

(3)A

(4)士别三日,就要重新拭目相看,长兄知晓事情怎么这么晚呢!

(5)作者运用侧面描写的手法,以鲁肃见到吕蒙的惊异和钦佩之情,表现了学习使吕蒙有了巨大变化。或:作者运用对比手法,将吕蒙学习前后的变化进行对比,表现其学习成效显著。

【解答】

(1)B项,以:动词,以为。

其他三项的“以”为介词,凭借的意思。

故选B。

(2)D项,句意为:这都是早年迷糊而晚年醒悟。寤:醒悟。

(3)A项,“启示我们学习时要利用好身边的资源”有误,【甲】【乙】两文都没有要利用好身边的资源的表述。

(4)更:重新。刮目相待:拭目相看,用新的眼光看待。见事:知晓事情。

(5)【甲】文标题为《孙权劝学》,文章写“蒙乃始就学”,但吕蒙学习的效果却没有直接写出,而是借助鲁肃的“大惊”“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”“肃遂拜蒙母,结友而别”等侧面描写来体现,以鲁肃见到吕蒙时的惊异和钦佩之情,表现了吕蒙学习的成效。同时,文中“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”等内容,写出了吕蒙学习前后的变化,对比之下,表现出其学习成效显著。据此分析作答即可。

4.

【答案】

(1)①只,②少,③分辨,辨别,④等到

(2)A

(3)①从淤泥里生长出来,却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得妖艳。

②这就是那些品德高尚的隐居在山林间的人,远离而不返回的原因啊!

(4)C

(5)都运用了衬托的表现手法。【甲】文以菊、牡丹衬托莲品格之高洁,【乙】文以蕙比不上兰又远胜于椒来衬托兰的品质。

(6)【甲】文表达了作者不与世俗同流合污的情操以及对追名逐利世态的鄙视和厌恶。

【乙】文表达了作者对当局者不能发现和辨别人才的批判。

【解答】

(1)①句意:晋代的陶渊明只爱菊花。独:只。

②句意:陶渊明之后就很少听到了。鲜:少。

③句意:世人很少有能分辨出来的。别:分辨,辨别。

④句意:等到它们开花。至:等到。

(2)“水陆草木之花”的“之”是结构助词,的。

A项,结构助词,的。

B项,助词,宾语前置的标志,不译。

C项,代词,指代这件事;

D项,助词,补充音节,不译。

故选A。

(3)①淤泥:河沟、池塘里积存的污泥。染:沾染(污秽)。濯:洗。涟:水波。妖:艳丽。

②山林之士:隐居在山林间的人。所以:……的原因。

(4)“莳以砂石则茂”“沃以汤茗则芳”结构相同,为并列关系,中间应断开,据此排除A、B两项;“是”是代词“这”,“是所同也”意为“这是它们相同的地方”,句意完整,应在其前断开,据此排除D项。

故选C。

(5)根据【甲】文“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染……”“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”等句子可知,文章以菊花和牡丹为衬托,表明自己独爱莲花,并描绘莲花的形象,赞美莲花高洁的品格。根据【乙】文“兰似君子,蕙似士大夫”“蕙虽不若兰,其视椒则远矣,世论以为国香矣”可知,椒被当世之人称为“国香”,文章以蕙比不上兰,但是蕙又远胜于椒来衬托兰最高的品质。

(6)【甲】文作者通过描写莲,表明自己洁身自好,不与世俗同流合污的高尚品质,对趋炎附势,追名追利的庸俗世风的鄙弃,在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。【乙】文写兰与蕙的栽培环境相同,但两者开花数量的多少与香味远近不同。椒,一种香味浓烈的常见草本植物,此处指庸碌之辈。士大夫虽然品德修养不如君子,但较之庸碌常人,又已远甚。表达了作者对当局者不能发现和辨别人才的批判。

5.

【答案】

(1)①到,等到,②粗略地阅读,③偏爱,④离开

(2)①你现在的才干和谋略,不再是吴地的阿蒙!

②(我)担心每个人都依仗您的偏袒(而枉法),(这)足以让那些行为端正的人恐惧。

(3)都善于虚心听取他人的建议。

(4)都是侧面描写,起到衬托的作用;鲁肃与吕蒙“结友”,是为吕蒙的才略所折服而愿意与其深交,从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。“相寿流涕而去”是因为唐太宗没有帮他官复旧职,以他离开时的失望痛苦,衬托唐太宗虚心听取劝谏、不徇私枉法的深明大义。

【解答】

(1)①句意:等到鲁肃经过寻阳。及:等到。

②句意:只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。涉猎:粗略地阅读。

③句意:不能够偏私故人。私:偏爱。

④句意:相寿流着眼泪离开了。去:离开。

(2)①才略:才干和谋略。非复:不再是。

②皆:全,都。恃:依仗。使:让。惧:恐惧。

(3)【甲】文吕蒙听取了孙权的建议,认真读书,有所成就。【乙】文唐太宗在魏征劝谏后“欣然纳之”。两人的相同之处是都善于虚心听取别人意见。

(4)【甲】文“结友而别”与【乙】文“相寿流涕而去”都是侧面描写,都起到衬托的作用,只是一个正面衬托,一个反面衬托。【甲】文鲁肃与吕蒙“结友”,是为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。【乙】文相寿“流涕而去”是因为唐太宗没有帮他官复旧职,以他离开的失望痛苦,反衬唐太宗虚心听取劝谏,不徇私枉法。

6.

【答案】

(1)C

(2)B

(3)D

(4)①(鱼儿)忽然间向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像跟游览的人逗乐。

②(涧边)都长满苍翠的藤蔓和参天的古木,即使在盛夏正午最炎热的时候,也感觉不到逼人的暑气。

【解答】

(1)C项,句意为:不能长时间停留。居:停留。

(2)A项,向下/从高处向低处。

B项,表示约数。

C项,指流水声/的。

D项,..…的样子/表转折。

故选B。

(3)D项,“【乙】文也是从侧面描写的角度来突出涧水的清澈”有误,由【乙】文中“水皆清澈”可知是从正面描写的角度来突出涧水的清澈。

(4)①俶尔:忽然。翕忽:轻快迅疾的样子。

②虽:即使。亭午:正午。

7.

【答案】

(1)①大约,②像北斗星那样,③停留,④搭桥,建桥

(2)①寂静寥落,空无一人,让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

②潭的一边全是奇异的石头、怪异的树木、奇异的花草、美丽的小竹。

(3)①清澈透明,②正面(直接)描写,③清澈幽深,鸣声多变

(4)情景交融(借景抒情)。【甲】文借描写小石潭的幽美、凄寒,表达了作者孤寂悲凉的心境。

【解答】

(1)①句意为:潭中的鱼大约有一百来条。可:大约。

②句意为:(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行。斗:像北斗星那样。

③句意为:不可以长时间停留。居:停留。

④句意为:人们在渠上修了一座桥。桥:搭桥,建桥。

(2)①悄怆:凄凉。隧。邃:深。

②侧:一边。诡:奇异。

(3)【甲】文描写水的句子为“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上”,通过写水中鱼儿清晰可见,从侧面写出了水的清澈。【乙】文画线句“有泉幽幽然,其鸣乍大乍细”“潭幅员减百尺,清深多倏鱼”从视觉上描绘了泉水细微轻缓流动的样子,从听觉上描摹了它忽大忽小的鸣声,属于正面描写,直接突出了石渠泉水“清澈幽深、鸣声多变”的特点。

(4)【甲】文是作者柳宗元参与王叔文改革,失败后被贬,政治上的失意,使他寄情于山水之后所作的。作者生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,将自己的心情和小石潭的环境结合起来,借景抒情,在景物描绘中结合着作者自身的遭际,渗透着作者自身的感受和情怀,抒发自己被贬后无法排遣忧伤与凄苦的思想感情。

8.

【答案】

(1)①深冬,隆冬,②客舍,③用作动词,在腰间佩戴,④就,⑤作,写

(2)C

(3)①(我)寄居在旅店,店主人每天供给两顿饭,没有新鲜肥美的东西可以享受。

②这以后我才感叹借书的人用心专一,而小时候的时光是多么值得珍惜啊!

(4)两文都运用了对比手法。【甲】文重点将自己从师学习时的条件之艰苦与同舍生的奢华作对比;【乙】文既有“我”少时借书读之专与长大后藏书多而读书少的对比,也有黄生与自己在借书这件事上彼此不同遭遇的对比。

(5)示例:宋濂早年向别人借书并亲手抄写,不辞路途遥远向名师请教,正是因为这样的勤奋努力才有了后来的成就。我们现在的学习条件要远远优于宋濂、袁枚当年,因此更应当珍惜时光,努力学习。

【解答】

(1)①句意:深冬时节寒风凛冽。穷冬:深冬,隆冬。

②句意:回到客舍,四肢僵硬动弹不得。舍:客舍。

③句意:在腰间佩戴着白玉环。腰:用作动词,在腰间佩戴。

④句意:所以(只要)有看过的书,就记在心里。辄:就。

⑤句意:(我)写下这篇说,把(它)和书一起(交给黄生)。为:作,写。

(2)A项,之:用于主谓之间,取消句子独立性;用于主谓之间,取消句子独立性。

B项,而:连词,表顺承;连词,表顺承。

C项,以:介词,用;介词,凭借。

D项,然则:既然这样,那么;既然这样,那么。

故选C。

(3)①逆旅:旅店。食:供养,给……吃。

②然后:这样以后。专:专一。可惜:值得珍惜。

(4)在理解文意的基础上,结合内容分析其使用的写作手法。【甲】文,将作者青年时代求学的艰难与当代太学生学习条件的优越进行对比,突出了作者求学之“艰”。【乙】文,将“我”少时家贫,读借来的书十分专心的情形与“通籍后”藏书多而读书少的情形作对比,也将“我”少时借书遭拒与黄生借书遇到“我”慷慨出借这两种不同遭遇进行对比。由此可知,两文都运用了对比的写作手法。

(5)解答此类题目,要在结合文章内容的基础上,提炼出自己的观点,谈谈自己所得到的启示。【甲】文中的宋濂因家境穷困,买不起书,只能向别人借书并“手自笔录”,再经历“从师之难”“叩问之难”“生活之艰”时仍勤奋努力,才有了后来的成就。这样的岁月真的是“为可惜也”。作答时可将我们今天的学习条件与宋濂、袁枚等人的学习条件进行对比,从勤奋学习、珍惜时光的角度进行作答。没有固定答案,符合题目要求,言之成理即可。

9.

【答案】

(1)①思念,②买

(2)父亲没有大儿子,木兰没有兄长。

(3)渲染了凄凉悲壮的气氛,刻画了木兰奔赴战场途中的思亲情怀,也通过地点的转换,写出了行军的急速与艰辛。

(4)木兰既是奇女子又是普通人,既是巾帼英雄又是平民少女,既是矫健的勇士又是娇美的女儿。她勤劳勇敢,孝顺老人,又报效国家。

【解答】

(1)①句意:问木兰在思念什么。忆:思念。

②句意:木兰愿意为此到集市上去买马鞍和马匹。市:买。

(2)阿爷:父亲。大儿:大儿子。长兄:兄长。

(3)“黄河流水”“黑山”“燕山胡骑”等描写了萧瑟凄凉的环境,渲染了凄凉悲壮的气氛,“不闻爷娘唤女声”表现了木兰的思亲情怀。“旦辞……,暮宿(暮至)……”描写了地点的转换,写出了行军的急速与艰辛。

(4)在“阿爷无大儿,木兰无长兄”“因其父以老病不能行”的情况下木兰代父从军,为国分忧,一方面表现了木兰对国家的忠诚,另一方面也表现了木兰的孝顺,木兰代父从军是木兰“忠”“孝”精神的表现。木兰这一形象既富有传奇色彩,又真切动人。从“唧唧复唧唧,木兰当户织”可以看出她的勤劳,她身上有普通民间少女的特点;从“愿为市鞍马,从此替爷征”“万里赴戎机,关山度若飞……将军百战死,壮士十年归”“木兰乃易男装,市鞍马,代父从军”等可以看出木兰的机智勇敢,她身上有矫健勇士的特点。

10.

【答案】

(1)①只是,②……的样子,③打发,④每天

(2)①凭我倒油(的经验),知道这个(道理)。

②所以说凡是不通过学习而追求大道理的人,都和那些学习潜水的北方人一样。

(3)C

(4)【甲】文揭示了熟能生巧、做人不要骄傲自满的道理,【乙】文作者是在用学游泳的方法告诉人们实践的重要性。在实际的学习生活中,我们做人不要骄傲自满,学习任何技能都要熟能生巧,无论是学习还是做事都必须踏踏实实,一步一个脚印,不能好高骛远,不能不着边际,更不能异想天开找捷径。

【解答】

(1)①句意为:只是手法技艺熟练罢了。但:只是。

②句意为:康肃公(听后)气愤地说道。然:……的样子。

③句意为:康肃公笑着打发他走了。遣:打发。

④句意为:天天生活在水边。日:每天。

(2)①以:凭、靠。酌:舀取,这里指倒入。之:指射箭凭手熟的道理。

②故:所以。道:大道理。没:潜水。

(3)C项,“两文都是通过对话表现出人物的心理和个性特点”有误。【甲】文以对话描写为主,【乙】文则是叙述,没有对话描写。

(4)要求学生既要理解透彻文章主旨,又要结合生活实际来答题。本题具有一定的开放性,鼓励个性化理解和表达,言之成理即可。一定要联实际生活,谈谈熟能生巧、做人不要骄傲自满、学习没有捷径要自己学习、亲身体验实践。

11.

【答案】

(1)①隐隐约约,形容看不真切,②类,③同“邀”,邀请,④休息

(2)①田间小路交错相通,鸡鸣狗吠的声音可以互相听到。

②他们问渔人现在是什么朝代,他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。

(3)黄发垂髫,并怡然自乐

(4)桃花源的环境优美宁静;桃花源的生活安宁和睦;桃花源的民风热情淳朴。

【解答】

(1)①句意:隐隐约约有点光亮。仿佛:隐隐约约,形容看不真切。

②句意:有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树竹林之类的。属:类。

③句意:便邀请他到家中做客。要:同“邀”,邀请。

④句意:天黑后相伴回家休息。憩:休息。

(2)①阡陌:田间小路。交通:交错相通。相闻:可以互相听到。

②乃:竟然,居然。无论:不要说,更不必说。

(3)“童孺纵行歌,班白欢游诣”的意思是儿童欢跳纵情歌唱,老者欣然游憩玩耍。《桃花源记》中与其类似的句子是“黄发垂髫,并怡然自乐”。

(4)根据“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”可知,桃花源的环境优美宁静;根据“阡陌交通,鸡犬相闻”“黄发垂髫,并怡然自乐”可知,桃花源的生活安宁和睦;根据“便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯”“余人各复延至其家,皆出酒食”可知,桃花源的民风热情淳朴。

12.

【答案】

(1)A

(2)D

(3)C

(4)①轻薄浮躁就不能修养性情。

②我设法使他们活下来却不能够,那么死去的人和我都没有遗憾。

(5)①须有“志”。明确志向,选定目标。②须能“静”。摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习。③须能“勤”。不怕苦累,刻苦勤奋的学习。④须惜”时”。善于利用时间,能在生活中挤出时间来学习。

【解答】

(1)“四岁而孤”意思是“四岁时父亲就去世了”,“母”作下一句的主语,应在“母”前断开,据此排除C、D两项;“守节”是一个词语,中间不可断开,据此排除B项。

故选A。

(2)A项,书信/书写、写字。

B项,放纵/迷惑,这里是使动用法。

C项,结构助词,的/代词,他。

D项,都为“诉讼事件”的意思。

故选D。

(3)C项,“他决心要在名声上赶超韩愈”有误。“并”是“比肩”之意,他决心要努力追上韩愈并与他比肩齐名。

(4)①险躁:轻薄浮躁。治性:修养性情。

②而:却。恨:遗憾。

(5)在理解文本的基础上分析。结合【甲】文“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”得出:成才需要“静”,即摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习;成才须有“志”,即明确志向,选定目标。根据【甲】文“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”得出:成才需要“珍惜时间(惜时)”。根据【乙】文“苦志探赜,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下”得出:成才需要“勤奋”。综上所述组织答案即可。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

课内外文言文对比阅读(二)

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂村,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

【乙】水益,曳舟不得进,陆行六七里,止药师寺。寺负紫芝山僧多读书不类城府。

越信宿,遂缘小溪,益出山左,涉溪水,四山回环,遥望蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。桑畦麦,高下联络,田家隐翳竹树,樵童相征逐,真行画图中!欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三。

越二岭,首有亭当道,“雪窦山”字。

【注】①涩:不通畅。②白蛇:喻指清澈而细长的水流。③陇:通“垄”。④牧竖:牧童。⑤髹(xiū)书:用赤黑色的漆写。

(1)解释下列句中画线词。

①便要还家_______________

②阡陌交通_______________

③曳舟不得进_______________

④遂缘小溪_______________

(2)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.寺负紫芝山僧/多读书不类/城府

B.寺负紫芝山/僧多读书/不类城府

C.寺负紫芝山僧/多读书/不类城府

D.寺负紫芝山僧多/读书不类/城府

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

②樵童牧竖相征逐。

(4)根据【甲】【乙】两文的内容,分条概括雪窦山与桃花源的相似之处。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《孟子·鱼我所欲也》)

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。今(如果)谓人曰:‘予子冠履,而断子之手足,子为之乎?必不为。何故?则冠履不若手足之贵也。又曰:“予子天下,而杀子之身,子为之乎?’必不为。何故?则天下不若身之贵也。争(争论)一言以相杀,是贵义于其身也。故曰:万事莫贵于义也。”

(选自《墨子·贵义》)

(1)解释下列画线的词。

①故患有所不辟也(?

?

?

?

)

②如使人之所欲莫甚于生(?

?

?

?

)

③不若手足之贵也(?

?

?

?

)

④予子冠履(?

?

?

?

)

(2)下列句子中“之”字用法相同的一项是(????????)

A.断子之手足?

?

?

醉翁之意不在酒

B.予独爱莲之出淤泥而不染?

?

?

或以钱币乞之

C.又间令吴广之次所旁丛祠中?

?

?

大王尝闻布衣之怒乎

D.诲女知之乎?

?

?

投诸渤海之尾

(3)翻译两文中画线的句子。

①非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②予子天下,而杀子之身,子为之乎?

(4)【甲】文用“舍鱼而取熊掌”论证了“_______________”的观点,【乙】文用“冠履不若手足之贵”论证了“_______________”的观点。

(5)【甲】【乙】两文都阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】曾子七十乃学,名闻天下;荀卿五十,始来游学,犹为硕儒;四十余,方读《春秋》,以此遂登丞相;朱云亦四十,始学《易》《论语》;二十始受《孝经》《论语》,皆终成大儒:此并早迷而晚寤也。世人婚冠未学,便称迟暮,因循,亦为愚耳。幼而学者,如日出之光,老而学者,如秉烛夜行,犹贤乎瞑目而无见者也。

(节选自《颜氏家训》)

【注】①公孙弘:西汉丞相。②皇甫谧:三国西晋时期医学家,被誉为“针灸鼻祖”。③面墙:面对着墙一无所见,比喻不学而识见浅薄。

(1)下列句子中“以”字的用法与其他三项不同的一项是(????????)

A.而君以五十里之地存者

B.自以为大有所益

C.以此遂登丞相

D.去以六月息者也

(2)下列画线词语解释有误的一项是(????????)

A.蒙辞以军中多务(推托)

B.见往事耳(了解)

C.犹为硕儒(大)

D.此并早迷而晚寤也(睡觉)

(3)对比分析【甲】【乙】两文,下列表述有误的一项是(????????)

A.【甲】【乙】两文都强调了读书学习的重要性,启示我们学习时要利用好身边的资源。

B.【乙】文列举曾子、荀子、公孙弘等人的事例,说明何时开始读书都不晚。

C.【甲】文对话言简意丰,生动传神,富于情味;【甲】文说理言之有物,有理有据,说服力强。

D.【甲】文记述了“孙权劝学”和“鲁肃与蒙论议”的两个片段,记事简练,重点突出。

(4)将下列句子译成现代汉语。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

(5)作者是运用什么写作手法来表现吕蒙学习的成效的?请予以说明。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】然兰蕙之才德不同,世罕能别之……盖兰似君子,蕙似士大夫,大概山林中十蕙而一兰也……兰蕙丛出,莳以砂石则茂沃以汤茗则芳是所同也。至其发花,一干一花而香有余者兰,一干五七花而香不足者蕙。蕙虽不若兰,其视椒则远矣,世论以为国香矣。乃曰“当门不得不锄”,山林之士,所以往而不返者耶!

(节选自《书幽芳亭记》,有删改)

【注】①莳:栽种。②汤茗:热茶水。③干:枝干。④视椒:与椒相比。⑤当门不得不锄:当权者必须除掉。

(1)解释下面画线词在文中的意思。

①晋陶渊明独爱菊?

?独:_______________

②陶后鲜有闻?

?

?

?

?鲜:_______________

③世罕能别之?

?

?

?

?别:_______________

④至其发花?

?

?

?

?

?

至:_______________

(2)下面句子中的“之”与例句中的“之”用法和意义相同的一项是(????????)

例句:水陆草木之花

A.然兰蕙之才德不同

B.何陋之有

C.暮寝而思之

D.公将鼓之

(3)把下面句子翻译成现代汉语。

①出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

②山林之士,所以往而不返者耶!

(4)用“/”为画线句子划分朗读节奏,正确的一项是(????????)

A.莳以砂石/则茂沃以汤茗/则芳是所同也

B.莳以砂/石则茂沃以汤茗/则芳是所同也

C.莳以砂石则茂/沃以汤茗则芳/是所同也

D.莳以砂石则茂/沃以汤茗则芳是/所同也

(5)【甲】文赞美莲与【乙】文赞美兰,在表现手法上有什么相同之处?

(6)【甲】【乙】两文分别表达了作者怎样的思想感情?

?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(《孙权劝学》)

【乙】濮州刺史庞相寿坐贪污解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,足使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

(选自《资治通鉴》)

(1)解释下列句中的画线词。

①及鲁肃过寻阳_______________

②但当涉猎,见往事耳_______________

③不得独私故人_______________

④相寿流涕而去_______________

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

①卿今者才略,非复吴下阿蒙!

②恐人人皆恃恩私,足使为善者惧。

(3)文中吕蒙与唐太宗有什么相同的品行?

(4)【甲】文“结友而别”与【乙】文“相寿流涕而去”在描写角度上有何共同特点?请作简要分析。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】登百丈山三里许,右俯绝壑,左控垂崖;叠石为磴十余级乃得度。山之胜盖自此始。循磴而东,即得小涧,石梁跨于其上。皆苍藤古木,虽盛夏亭午无暑气;水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然。度石梁,循两崖,曲折而上,得

山门,小屋三间,不能容十许人。然前瞰涧水,后临石池,风来两峡间,终日不绝。

(节选自朱熹《百丈山记》)

【注】①控:连接。②磴(dèng):山道的石阶。③淙:形容水流动的声音。④山门:佛教寺院的大门。

(1)下列画线词语解释不正确的一项是(????????)

A.皆若空游无所依?

?

?

?空:在空中

B.日光下澈?

?

?

?

?

?

?

?

?澈:穿透

C.不可久居?

?

?

?

?

?

?

?

?居:居住

D.循磴而东?

?

?

?

?

?

?

?

?循:顺着、沿着

(2)下列句子中画线的词意思相同的一项是(????????)

A.下见小潭?

?

?

?

?

?

?

?

?

自高淙下

B.潭中鱼可百许头?

?

?

?

不能容十许人

C.心乐之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

山之胜盖自此始

D.佁然不动?

?

?

?

?

?

?

?

?

?然前瞰涧水

(3)对【甲】【乙】两文的理解和分析不正确的一项是(????????)

A.【甲】文语言凝练,用“蒙”“络”“摇”“缀”四个字就描画了树木、茎蔓的种种姿态。

B.【乙】从“登百丈山三里许”直接切入,前面的上山经过,所见所闻,一概略而不提,笔锋直逼描述中心:“山之胜盖自此始”。

C.【甲】【乙】两文都属于山水游记,都按照游览的先后顺序来描写景物,寓情于景。

D.【甲】文通过描写游鱼、日光、影子等,侧面烘托了小石潭水的清澈;【乙】文也是从侧面描写的角度来突出涧水的清澈。

(4)翻译下列句子。

①俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

②皆苍藤古木,虽盛夏亭午无暑气。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】自渴西南行不能百步,得石渠,民桥其上。有泉幽幽然,其鸣乍大乍细。渠之广,或咫尺,或倍尺,其长可十许步。其流抵大石,伏出其下。踰石而往,有石泓,昌蒲被之,青藓环周。又折西行,旁陷岩石下,北堕小潭。潭幅员减百尺,清深多倏鱼。又北曲行圩余,睨若无穷,然卒入干渴,其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭。可列坐而庥焉。风摇其巅,韵动崖谷,视之既静,其听始远。

(选自《石渠记》)

【注】①渴(hé):地名,指袁家渴。②箭:小竹。③庥(xiū):竹荫。

(1)解释下列画线的字。

①潭中鱼可百许头(????????)

②斗折蛇行(????????)

③不可久居(????????)

④民桥其上(????????)

(2)翻译下列句子。

①寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

②其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭。

(3)【甲】【乙】两文中画横线的句子各从什么角度写出了水怎样的特点?请根据提示填空。

【甲】文:从侧面(间接)描写,写出水①_______________的特点。【乙】文:从②_______________,写出水③_______________的特点。

(4)【甲】文在表情达意方面用了什么写法?试结合内容具体分析。

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富,往借不与,归而形诸梦。其切如是。故有所览,辄省记。通籍后,俸去书来,落落大满,素蟫灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

今黄生贫类予,其借书亦类予;惟予之公书与张氏之吝书若不相类。然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?知幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速。

为一说,使与书俱。

(节选自袁枚《黄生借书说》)

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①穷冬裂风?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?穷冬:_______________

②至舍,四支僵劲不能动?

?舍:_______________

③腰白玉之环?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

腰:_______________

④故有所览,辄省记?

?

?

?

?

辄:_______________

⑤为一说,使与书俱?

?

?

?

?

为:_______________

(2)下列各项中的画线词意义与用法不相同的一项是(?

?

?

?

)

A.当余之从师也?

?

?

?

?

?

?

?惟予之公书与张氏之吝书若不相类

B.归而形诸梦?

?

?

?

?

?

?

?

?

?乃记之而去(《小石潭记》)

C.以衾拥覆,久而乃和?

?

??以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》)

D.然则予固不幸而遇张乎?

然则北通巫峡,南极潇湘(《岳阳楼记》)

(3)把下面的句子翻译成现代汉语。

①寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

②然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

(4)【甲】【乙】两文都运用了何种写作手法?试作具体分析。?

(5)结合【甲】文宋濂早年求学的故事,说说【乙】文中“少时之岁月为可惜”给你的启示。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

(选自《木兰诗》)

(二)木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山。转战驱驰凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事因益信。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①问女何所忆(????????)?

?

?

?

②愿为市鞍马(????????)

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

阿爷无大儿,木兰无长兄。

(3)(一)文第三段对木兰征途的环境描写有何作用?

(4)结合(一)(二)两文,说说木兰是一个什么样的形象。

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(选自欧阳修《卖油翁》)

【乙】南方多没,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者也。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

【注】没人:能潜水的人。

(选自苏轼《苏东坡集·日喻》)

(1)解释下列句中画线的词。

①但手熟尔(????????)

②康肃忿然曰(????????)

③笑而遣之(????????)

④日与水居也(????????)

(2)翻译下面的句子

①以我酌油知之。

②故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

(3)下列说法不正确的一项是(????????)

A.【甲】文的作者欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋政治家、文学家。

B.“取”“置”“覆”“酌”等一系列动词,写出卖油翁倒油动作一气呵成,非常娴熟。

C.传神的对话描写是突出的写作特色之一,两文都是通过对话表现出人物的心理和个性特点。

D.在作者笔下,陈尧咨傲慢不逊,卖油翁内敛沉稳,人物形象生动,性格特征鲜明。

(4)请结合【甲】【乙】两文的主旨,联系生活实际谈谈你从中获得了哪些启示。

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

桃花源诗(节选)

陶渊明

相命肆农耕,日入从所憩。

桑竹垂馀荫,菽稷随时艺;

春蚕收长丝,秋熟靡王税。

荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。

俎豆犹古法,衣裳无新制。

童孺纵行歌,班白欢游诣。

草荣识节和,木衰知风厉。

虽无纪历志,四时自成岁。

怡然有余乐,于何劳智慧?

【注】①肆:致力。②菽(shū):豆类。稷(jì):谷类。艺:种植。③暧(àī):遮蔽。④俎(zǔ)豆:俎和豆。古代祭祀、宴飨时盛食物用的两种礼器。亦泛指各种礼器。⑤班白:指须发花白。班,通“斑”。诣(yì):玩耍。⑥于何:为什么,干什么。

(1)请解释下列画线词语在文中的意思。

①仿佛若有光?

?

?

?

?

?

?

?

仿佛_______________

②有良田美池桑竹之属?

?属_______________

③便要还家?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

要_______________

④日入从所憩?

?

?

?

?

?

?

?

?憩_______________

(2)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①阡陌交通,鸡犬相闻。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)《桃花源记》中与“童孺纵行歌,班白欢游诣”类似的句子是“_______________,_______________”。

(4)结合诗文内容,说说世外桃源有哪些吸引人的地方。

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(《诫子书》诸葛亮)

【乙】欧阳修,字永叔,庐陵人。四岁而孤母郑氏自誓守节亲诲其学。家贫,至以画地学书。幼敏悟过人,读书辄成诵。及加冠,嶷然有。一日,修得唐韩愈遗稿于废书中,读而心慕焉。苦志探,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下。

修母尝谓之曰:“汝父为吏,常夜烛官书,屡废而叹。吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生,不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹有死也,而世常求其死也。’其平日教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服之终身。

(《宋史·欧阳修传》)

【注】①荻:植物名,形状像芦苇。②嶷(yí)然有声:很高的声望。③簏(lù):竹编的盛物器具。④赜(zé):精微,深奥。⑤治:研究。⑥服:服从。

(1)选出下列断句正确的一项是(?

?

?

?)

A.四岁而孤/母郑氏自誓守节/亲诲其学

B.四岁而孤/母郑氏/自誓守/节亲诲其学

C.四岁而孤母/郑氏自誓/守节亲/诲其学

D.四岁/而孤母郑氏自誓/守节亲诲其学

(2)选出下列句子中画线词语意思相同的一项是(?

?

?

?

)

A.诫子书/以获画地学书

B.淫慢则不能励精/富贵不能淫

C.夫君子之行/必欲并辔绝驰而追与之并

D.死狱也/小大之狱,虽不能察,必以情

(3)选出对【甲】【乙】两文分析有误的一项(?

?

?

?

)

A.【甲】文中诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是互相联系,缺一不可的。

B.【乙】文中“及加冠”意思是“到了二十岁”。古时男子二十岁举行加冠仪式(束发戴帽),表示已经成年。

C.【乙】文中欧阳修于废纸篓中得到韩愈的遗稿,羡慕不已,他决心要在名声上赶超韩愈。

D.【甲】文“年与时驰,意与日去”是诸葛亮希望儿子珍惜时间的谆谆劝勉,【乙】文中“修闻而服之终身”体现了欧阳修善于听取母亲教诲且终身遵循的可贵品质。

(4)将下列句子翻译成现代汉语。

①险躁则不能治性。

②求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(5)诸葛亮认为“才须学也”,请结合两文谈谈如何做才能学有所成。

参考答案

1.

【答案】

(1)①通“邀”,邀请,②交错相通,③牵、拉,④于是,就

(2)B

(3)①问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必(不要)不要说魏朝和晋朝。

②打柴和放牧的孩子互相追逐嬉戏。

(4)①山阻水隔,很难进入。

②自然环境优美,田园风光如画。

③人们生活安宁和乐。

【解答】

(1)①句意:(这里的人)便邀请他到家中做客。要:通“邀”,邀请。

②句意:田间小路交错相通。交通:交错相通。

③句意:人拉着船不能进入。曳:牵、拉。

④句意:于是我就沿着小溪。遂:于是,就。

(2)句子先说明“药师寺”的坐落,再介绍寺庙的僧人。“僧多读书”意思是僧人大多喜欢读书,为主谓结构,中间不可断开,排除A、C、D三项。

故选B。

(3)①乃:竟然,居然。无论:不要说,更不必说。

②樵童:打柴的孩子。牧竖:放牧的孩子。征逐:追逐嬉戏。

(4)阅读两文,根据【甲】文中“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人”,以及【乙】文中“水益涩,曳舟不得进”可知,桃花源与雪窦山都是山阻水隔,很难进入;根据【甲】文中“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”,以及【乙】文中“四山回环,遥望白蛇蜿蜒下赴大壑,盖涧水尔。桑畦麦陇,高下联络,田家隐翳竹树,樵童牧竖相征逐,真行画图中”可知,桃花源与雪窦山都是自然环境优美,田园风光如画;根据【甲】文中“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”,以及【乙】文中“樵童牧竖相征逐”“欲问地所历名,则舆夫朴野,不深解吴语,或强然诺,或不应所问,率十问仅得二三”可知,桃花源与雪窦山都是人们生活安宁和乐。

2.

【答案】

(1)①同“避”,躲避,②假如,假使,③不如,比不上,④给

(2)A

(3)①不只是贤明的人(才)有这种心,人人都有这种心,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

②给你天下但要你死,你干这件事吗?

(4)舍生而取义,万事莫贵于义

(5)示例:“义”是正义,是有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应该坚持人民(国家)的利益高于一切的原则。

【解答】

(1)①句意为:所以有的灾祸我不躲避。辟:同“避”,躲避。

②句意为:如果人们所喜爱的东西没有超过生命的。如使:假如,假使。

③句意为:比不上手足可贵。不若:不如,比不上。

④句意为:给你帽子和鞋子。予:给。

(2)A项,助词,的/助词,的。

B项,主谓之间,取消句子独立性,无意义/代词,代指仲永写的诗歌。

C项,动词,去,往,到/助词,的。

D项,代词,代指孔子教的东西/助词,的。

故选A。

(3)①非独:不只是。是心:这种心。皆:都。勿:不。丧:丧失。

②予:给。子:你。为:做。

(4)【甲】文先以“鱼”和“熊掌”设喻,引出中心论点“舍生取义”。然后从正面论述了舍生取义是人的本心;从反面论述了舍义取利是丧失本心。【乙】文开篇即点出论点“一切事物没有比正义更可贵的”,用“冠履不若手足之贵”论证了“万事莫贵于义”的观点。

(5)解答时,应首先明确“义”在文章中的含义,并结合当今社会主题分析“义”在当今社会的意义。从文中可以总结出“义”即是正义,“义”之所以重要是因为它会使人们在利益面前“舍生取义”,做出对国家和人民最有利的选择。任何时候我们都应该以坚持人民(国家)的利益为最高原则,只有这样,才会国泰民安,所以今天还有坚持“义”的必要性。

3.

【答案】

(1)B

(2)D

(3)A

(4)士别三日,就要重新拭目相看,长兄知晓事情怎么这么晚呢!

(5)作者运用侧面描写的手法,以鲁肃见到吕蒙的惊异和钦佩之情,表现了学习使吕蒙有了巨大变化。或:作者运用对比手法,将吕蒙学习前后的变化进行对比,表现其学习成效显著。

【解答】

(1)B项,以:动词,以为。

其他三项的“以”为介词,凭借的意思。

故选B。

(2)D项,句意为:这都是早年迷糊而晚年醒悟。寤:醒悟。

(3)A项,“启示我们学习时要利用好身边的资源”有误,【甲】【乙】两文都没有要利用好身边的资源的表述。

(4)更:重新。刮目相待:拭目相看,用新的眼光看待。见事:知晓事情。

(5)【甲】文标题为《孙权劝学》,文章写“蒙乃始就学”,但吕蒙学习的效果却没有直接写出,而是借助鲁肃的“大惊”“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”“肃遂拜蒙母,结友而别”等侧面描写来体现,以鲁肃见到吕蒙时的惊异和钦佩之情,表现了吕蒙学习的成效。同时,文中“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”等内容,写出了吕蒙学习前后的变化,对比之下,表现出其学习成效显著。据此分析作答即可。

4.

【答案】

(1)①只,②少,③分辨,辨别,④等到

(2)A

(3)①从淤泥里生长出来,却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得妖艳。

②这就是那些品德高尚的隐居在山林间的人,远离而不返回的原因啊!

(4)C

(5)都运用了衬托的表现手法。【甲】文以菊、牡丹衬托莲品格之高洁,【乙】文以蕙比不上兰又远胜于椒来衬托兰的品质。

(6)【甲】文表达了作者不与世俗同流合污的情操以及对追名逐利世态的鄙视和厌恶。

【乙】文表达了作者对当局者不能发现和辨别人才的批判。

【解答】

(1)①句意:晋代的陶渊明只爱菊花。独:只。

②句意:陶渊明之后就很少听到了。鲜:少。

③句意:世人很少有能分辨出来的。别:分辨,辨别。

④句意:等到它们开花。至:等到。

(2)“水陆草木之花”的“之”是结构助词,的。

A项,结构助词,的。

B项,助词,宾语前置的标志,不译。

C项,代词,指代这件事;

D项,助词,补充音节,不译。

故选A。

(3)①淤泥:河沟、池塘里积存的污泥。染:沾染(污秽)。濯:洗。涟:水波。妖:艳丽。

②山林之士:隐居在山林间的人。所以:……的原因。

(4)“莳以砂石则茂”“沃以汤茗则芳”结构相同,为并列关系,中间应断开,据此排除A、B两项;“是”是代词“这”,“是所同也”意为“这是它们相同的地方”,句意完整,应在其前断开,据此排除D项。

故选C。

(5)根据【甲】文“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染……”“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”等句子可知,文章以菊花和牡丹为衬托,表明自己独爱莲花,并描绘莲花的形象,赞美莲花高洁的品格。根据【乙】文“兰似君子,蕙似士大夫”“蕙虽不若兰,其视椒则远矣,世论以为国香矣”可知,椒被当世之人称为“国香”,文章以蕙比不上兰,但是蕙又远胜于椒来衬托兰最高的品质。

(6)【甲】文作者通过描写莲,表明自己洁身自好,不与世俗同流合污的高尚品质,对趋炎附势,追名追利的庸俗世风的鄙弃,在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。【乙】文写兰与蕙的栽培环境相同,但两者开花数量的多少与香味远近不同。椒,一种香味浓烈的常见草本植物,此处指庸碌之辈。士大夫虽然品德修养不如君子,但较之庸碌常人,又已远甚。表达了作者对当局者不能发现和辨别人才的批判。

5.

【答案】

(1)①到,等到,②粗略地阅读,③偏爱,④离开

(2)①你现在的才干和谋略,不再是吴地的阿蒙!

②(我)担心每个人都依仗您的偏袒(而枉法),(这)足以让那些行为端正的人恐惧。

(3)都善于虚心听取他人的建议。

(4)都是侧面描写,起到衬托的作用;鲁肃与吕蒙“结友”,是为吕蒙的才略所折服而愿意与其深交,从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。“相寿流涕而去”是因为唐太宗没有帮他官复旧职,以他离开时的失望痛苦,衬托唐太宗虚心听取劝谏、不徇私枉法的深明大义。

【解答】

(1)①句意:等到鲁肃经过寻阳。及:等到。

②句意:只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。涉猎:粗略地阅读。

③句意:不能够偏私故人。私:偏爱。

④句意:相寿流着眼泪离开了。去:离开。

(2)①才略:才干和谋略。非复:不再是。

②皆:全,都。恃:依仗。使:让。惧:恐惧。

(3)【甲】文吕蒙听取了孙权的建议,认真读书,有所成就。【乙】文唐太宗在魏征劝谏后“欣然纳之”。两人的相同之处是都善于虚心听取别人意见。

(4)【甲】文“结友而别”与【乙】文“相寿流涕而去”都是侧面描写,都起到衬托的作用,只是一个正面衬托,一个反面衬托。【甲】文鲁肃与吕蒙“结友”,是为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。【乙】文相寿“流涕而去”是因为唐太宗没有帮他官复旧职,以他离开的失望痛苦,反衬唐太宗虚心听取劝谏,不徇私枉法。

6.

【答案】

(1)C

(2)B

(3)D

(4)①(鱼儿)忽然间向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像跟游览的人逗乐。

②(涧边)都长满苍翠的藤蔓和参天的古木,即使在盛夏正午最炎热的时候,也感觉不到逼人的暑气。

【解答】

(1)C项,句意为:不能长时间停留。居:停留。

(2)A项,向下/从高处向低处。

B项,表示约数。

C项,指流水声/的。

D项,..…的样子/表转折。

故选B。

(3)D项,“【乙】文也是从侧面描写的角度来突出涧水的清澈”有误,由【乙】文中“水皆清澈”可知是从正面描写的角度来突出涧水的清澈。

(4)①俶尔:忽然。翕忽:轻快迅疾的样子。

②虽:即使。亭午:正午。

7.

【答案】

(1)①大约,②像北斗星那样,③停留,④搭桥,建桥

(2)①寂静寥落,空无一人,让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

②潭的一边全是奇异的石头、怪异的树木、奇异的花草、美丽的小竹。

(3)①清澈透明,②正面(直接)描写,③清澈幽深,鸣声多变

(4)情景交融(借景抒情)。【甲】文借描写小石潭的幽美、凄寒,表达了作者孤寂悲凉的心境。

【解答】

(1)①句意为:潭中的鱼大约有一百来条。可:大约。

②句意为:(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行。斗:像北斗星那样。

③句意为:不可以长时间停留。居:停留。

④句意为:人们在渠上修了一座桥。桥:搭桥,建桥。

(2)①悄怆:凄凉。隧。邃:深。

②侧:一边。诡:奇异。

(3)【甲】文描写水的句子为“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上”,通过写水中鱼儿清晰可见,从侧面写出了水的清澈。【乙】文画线句“有泉幽幽然,其鸣乍大乍细”“潭幅员减百尺,清深多倏鱼”从视觉上描绘了泉水细微轻缓流动的样子,从听觉上描摹了它忽大忽小的鸣声,属于正面描写,直接突出了石渠泉水“清澈幽深、鸣声多变”的特点。

(4)【甲】文是作者柳宗元参与王叔文改革,失败后被贬,政治上的失意,使他寄情于山水之后所作的。作者生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,将自己的心情和小石潭的环境结合起来,借景抒情,在景物描绘中结合着作者自身的遭际,渗透着作者自身的感受和情怀,抒发自己被贬后无法排遣忧伤与凄苦的思想感情。

8.

【答案】

(1)①深冬,隆冬,②客舍,③用作动词,在腰间佩戴,④就,⑤作,写

(2)C

(3)①(我)寄居在旅店,店主人每天供给两顿饭,没有新鲜肥美的东西可以享受。

②这以后我才感叹借书的人用心专一,而小时候的时光是多么值得珍惜啊!

(4)两文都运用了对比手法。【甲】文重点将自己从师学习时的条件之艰苦与同舍生的奢华作对比;【乙】文既有“我”少时借书读之专与长大后藏书多而读书少的对比,也有黄生与自己在借书这件事上彼此不同遭遇的对比。

(5)示例:宋濂早年向别人借书并亲手抄写,不辞路途遥远向名师请教,正是因为这样的勤奋努力才有了后来的成就。我们现在的学习条件要远远优于宋濂、袁枚当年,因此更应当珍惜时光,努力学习。

【解答】

(1)①句意:深冬时节寒风凛冽。穷冬:深冬,隆冬。

②句意:回到客舍,四肢僵硬动弹不得。舍:客舍。

③句意:在腰间佩戴着白玉环。腰:用作动词,在腰间佩戴。

④句意:所以(只要)有看过的书,就记在心里。辄:就。

⑤句意:(我)写下这篇说,把(它)和书一起(交给黄生)。为:作,写。

(2)A项,之:用于主谓之间,取消句子独立性;用于主谓之间,取消句子独立性。

B项,而:连词,表顺承;连词,表顺承。

C项,以:介词,用;介词,凭借。

D项,然则:既然这样,那么;既然这样,那么。

故选C。

(3)①逆旅:旅店。食:供养,给……吃。

②然后:这样以后。专:专一。可惜:值得珍惜。

(4)在理解文意的基础上,结合内容分析其使用的写作手法。【甲】文,将作者青年时代求学的艰难与当代太学生学习条件的优越进行对比,突出了作者求学之“艰”。【乙】文,将“我”少时家贫,读借来的书十分专心的情形与“通籍后”藏书多而读书少的情形作对比,也将“我”少时借书遭拒与黄生借书遇到“我”慷慨出借这两种不同遭遇进行对比。由此可知,两文都运用了对比的写作手法。

(5)解答此类题目,要在结合文章内容的基础上,提炼出自己的观点,谈谈自己所得到的启示。【甲】文中的宋濂因家境穷困,买不起书,只能向别人借书并“手自笔录”,再经历“从师之难”“叩问之难”“生活之艰”时仍勤奋努力,才有了后来的成就。这样的岁月真的是“为可惜也”。作答时可将我们今天的学习条件与宋濂、袁枚等人的学习条件进行对比,从勤奋学习、珍惜时光的角度进行作答。没有固定答案,符合题目要求,言之成理即可。

9.

【答案】

(1)①思念,②买

(2)父亲没有大儿子,木兰没有兄长。

(3)渲染了凄凉悲壮的气氛,刻画了木兰奔赴战场途中的思亲情怀,也通过地点的转换,写出了行军的急速与艰辛。

(4)木兰既是奇女子又是普通人,既是巾帼英雄又是平民少女,既是矫健的勇士又是娇美的女儿。她勤劳勇敢,孝顺老人,又报效国家。

【解答】

(1)①句意:问木兰在思念什么。忆:思念。

②句意:木兰愿意为此到集市上去买马鞍和马匹。市:买。

(2)阿爷:父亲。大儿:大儿子。长兄:兄长。

(3)“黄河流水”“黑山”“燕山胡骑”等描写了萧瑟凄凉的环境,渲染了凄凉悲壮的气氛,“不闻爷娘唤女声”表现了木兰的思亲情怀。“旦辞……,暮宿(暮至)……”描写了地点的转换,写出了行军的急速与艰辛。

(4)在“阿爷无大儿,木兰无长兄”“因其父以老病不能行”的情况下木兰代父从军,为国分忧,一方面表现了木兰对国家的忠诚,另一方面也表现了木兰的孝顺,木兰代父从军是木兰“忠”“孝”精神的表现。木兰这一形象既富有传奇色彩,又真切动人。从“唧唧复唧唧,木兰当户织”可以看出她的勤劳,她身上有普通民间少女的特点;从“愿为市鞍马,从此替爷征”“万里赴戎机,关山度若飞……将军百战死,壮士十年归”“木兰乃易男装,市鞍马,代父从军”等可以看出木兰的机智勇敢,她身上有矫健勇士的特点。

10.

【答案】

(1)①只是,②……的样子,③打发,④每天

(2)①凭我倒油(的经验),知道这个(道理)。

②所以说凡是不通过学习而追求大道理的人,都和那些学习潜水的北方人一样。

(3)C

(4)【甲】文揭示了熟能生巧、做人不要骄傲自满的道理,【乙】文作者是在用学游泳的方法告诉人们实践的重要性。在实际的学习生活中,我们做人不要骄傲自满,学习任何技能都要熟能生巧,无论是学习还是做事都必须踏踏实实,一步一个脚印,不能好高骛远,不能不着边际,更不能异想天开找捷径。

【解答】

(1)①句意为:只是手法技艺熟练罢了。但:只是。

②句意为:康肃公(听后)气愤地说道。然:……的样子。

③句意为:康肃公笑着打发他走了。遣:打发。

④句意为:天天生活在水边。日:每天。

(2)①以:凭、靠。酌:舀取,这里指倒入。之:指射箭凭手熟的道理。

②故:所以。道:大道理。没:潜水。

(3)C项,“两文都是通过对话表现出人物的心理和个性特点”有误。【甲】文以对话描写为主,【乙】文则是叙述,没有对话描写。

(4)要求学生既要理解透彻文章主旨,又要结合生活实际来答题。本题具有一定的开放性,鼓励个性化理解和表达,言之成理即可。一定要联实际生活,谈谈熟能生巧、做人不要骄傲自满、学习没有捷径要自己学习、亲身体验实践。

11.

【答案】

(1)①隐隐约约,形容看不真切,②类,③同“邀”,邀请,④休息

(2)①田间小路交错相通,鸡鸣狗吠的声音可以互相听到。

②他们问渔人现在是什么朝代,他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。

(3)黄发垂髫,并怡然自乐

(4)桃花源的环境优美宁静;桃花源的生活安宁和睦;桃花源的民风热情淳朴。

【解答】

(1)①句意:隐隐约约有点光亮。仿佛:隐隐约约,形容看不真切。

②句意:有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树竹林之类的。属:类。

③句意:便邀请他到家中做客。要:同“邀”,邀请。

④句意:天黑后相伴回家休息。憩:休息。

(2)①阡陌:田间小路。交通:交错相通。相闻:可以互相听到。

②乃:竟然,居然。无论:不要说,更不必说。

(3)“童孺纵行歌,班白欢游诣”的意思是儿童欢跳纵情歌唱,老者欣然游憩玩耍。《桃花源记》中与其类似的句子是“黄发垂髫,并怡然自乐”。

(4)根据“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”可知,桃花源的环境优美宁静;根据“阡陌交通,鸡犬相闻”“黄发垂髫,并怡然自乐”可知,桃花源的生活安宁和睦;根据“便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯”“余人各复延至其家,皆出酒食”可知,桃花源的民风热情淳朴。

12.

【答案】

(1)A

(2)D

(3)C

(4)①轻薄浮躁就不能修养性情。

②我设法使他们活下来却不能够,那么死去的人和我都没有遗憾。

(5)①须有“志”。明确志向,选定目标。②须能“静”。摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习。③须能“勤”。不怕苦累,刻苦勤奋的学习。④须惜”时”。善于利用时间,能在生活中挤出时间来学习。

【解答】

(1)“四岁而孤”意思是“四岁时父亲就去世了”,“母”作下一句的主语,应在“母”前断开,据此排除C、D两项;“守节”是一个词语,中间不可断开,据此排除B项。

故选A。

(2)A项,书信/书写、写字。

B项,放纵/迷惑,这里是使动用法。

C项,结构助词,的/代词,他。

D项,都为“诉讼事件”的意思。

故选D。

(3)C项,“他决心要在名声上赶超韩愈”有误。“并”是“比肩”之意,他决心要努力追上韩愈并与他比肩齐名。

(4)①险躁:轻薄浮躁。治性:修养性情。

②而:却。恨:遗憾。

(5)在理解文本的基础上分析。结合【甲】文“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”得出:成才需要“静”,即摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习;成才须有“志”,即明确志向,选定目标。根据【甲】文“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”得出:成才需要“珍惜时间(惜时)”。根据【乙】文“苦志探赜,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下”得出:成才需要“勤奋”。综上所述组织答案即可。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页