4.2 机械功 教学设计

图片预览

文档简介

学校:

年级:八

班级:

人数:

日期:

学科:物理

课题:机械功

课时:1

教师:

一、教学目标确定的依据:

(1)内容分析:

功是本章的核心概念,是学生第一次接触到物理学中的过程量,也为下面学习能量的转换做一个铺垫。但同时这个概念是比较抽象、较难理解。

(2)学生分析:

生活中的工和物理学中的功含义是不同的,在学生已有的经验中,会认为“作用在物体上的力对物体一定做功”,所以教学的重点要突破学生在日常生活中对功的理解,通过阅读、大量的实例分析和简单的实验,对本节知识有透彻的认知,同时培养学生的判断、归纳能力。

二、教学的具体目标:

1、知识与技能

知道机械功的定义,知道机械功的公式并能进行简单计算,知道功的单位焦耳(J)。

理解做功的两个必要因素。

2、过程与方法

从实例中认识做功的两个因素,学习从物理现象中归纳简单规律的方法。

3、态度、情感与价值观

通过活动及活动中情景的分析,提高学生学习物理的兴趣,增强求知欲望。

重点:理解功的定义以及功的计算

难点:判断力对物体是否做功

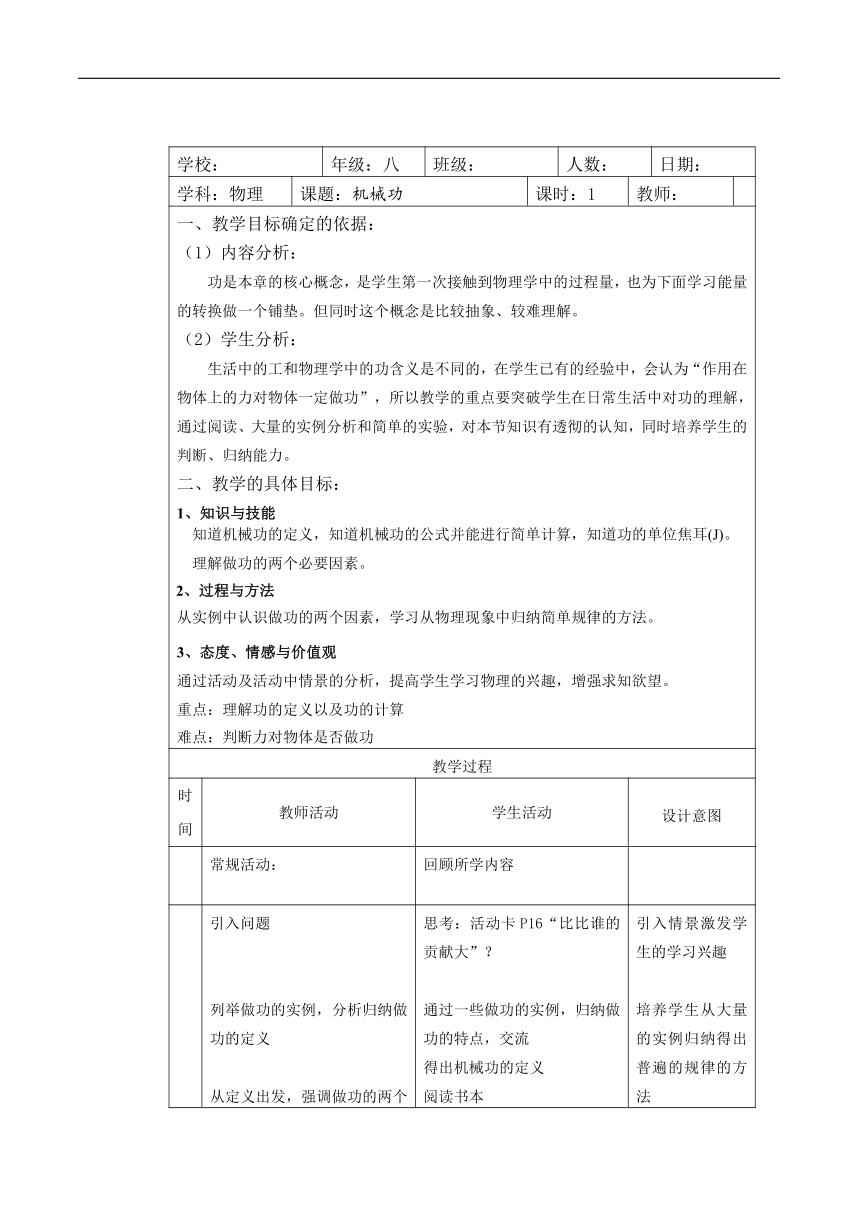

教学过程

时间

教师活动

学生活动

设计意图

常规活动:

回顾所学内容

引入问题

列举做功的实例,分析归纳做功的定义

从定义出发,强调做功的两个必要因素

分析实例中是否做功

强化力对物体做功的理解

不做功的几种情况

分析功的计算公式和单位

例题

练习一

利用课题引入时的例子,分析和尚做功的大小与什么有关?

教师总结

总结

你对本节课的内容和活动还有疑问吗?对学生的问题进行整理,其中一部分问题为以后的教学做铺垫。

思考:活动卡P16“比比谁的贡献大”?

通过一些做功的实例,归纳做功的特点,交流

得出机械功的定义

阅读书本

完成活动卡P16

观察和描述

练习:判断下列物体受到的力对物体是否做功

思考:交流做功的大小与什么因素有关,并说明理由。

阅读书本

完成活动卡P17活动

测量相关物理量、 计算功的大小

分析、判断、计算

交流解题结果并分析原因

回答交流

提出问题

引入情景激发学生的学习兴趣

培养学生从大量的实例归纳得出普遍的规律的方法

培养学生使用规范的物理语言

改变“作用在物体上的力对物体一定做功”的认识

专项训练,提高学生对于力对物体做功的理解

对功的大小有初步认识

培养学生使用规范的物理语言

通过例题达到两个目的:(1)判断力是否对物体做功;(2)熟悉功的计算公式

巩固练习,强化学生的理解

开放式总结:本节课学习了做功的相关知识

弹性化作业:

练习纸上相关内容

反思

重建

? 教学反思

功这个概念比较抽象,学生容易将做功与生活中的工作与用力与否混淆。初中阶段不能从能量变化的角度来引入功的概念。《学习活动卡》16页的阅读小故事,巧妙地将机械功与我们日常生活中的功劳结合在一起,激发学生思考在两个和尚所用的力和在力的方向上通过的距离都不同的情况下如何衡量他们的贡献大小,在这个生动形象的小故事中,学生感悟到做功的含义。因此本设计中采用了学习活动卡所提供的引入方法。

在功率一课中为了比较做功快慢,学习活动卡上设计了同学登楼的实验。通过比较做功多少或做功时间来分析如何比较做功快慢。这个活动设计虽然很容易引起学生兴趣,但是缺少可操作性,上课时间不可能让学生去登楼。而让学生将事先测得的数据带到课堂,虽然学生有了体验,但是数据缺少可控性,由于每个同学质量不同,每家每户楼层高度不同,无法控制做功或做功时间相同。因此本设计将活动改为搬饮料,既可以将活动引入课堂,又很方便地控制做功或做功时间相同。

板书设计:

4.2 机械功

1.功的定义:

一个力作用在物体上,且物体沿力的方向通过了一段距离,物理学上称这个力对物体做了机械功,简称做了功。

2.做功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。

3.功的计算

公式:W = F·s。

单位:1焦=1牛·米

年级:八

班级:

人数:

日期:

学科:物理

课题:机械功

课时:1

教师:

一、教学目标确定的依据:

(1)内容分析:

功是本章的核心概念,是学生第一次接触到物理学中的过程量,也为下面学习能量的转换做一个铺垫。但同时这个概念是比较抽象、较难理解。

(2)学生分析:

生活中的工和物理学中的功含义是不同的,在学生已有的经验中,会认为“作用在物体上的力对物体一定做功”,所以教学的重点要突破学生在日常生活中对功的理解,通过阅读、大量的实例分析和简单的实验,对本节知识有透彻的认知,同时培养学生的判断、归纳能力。

二、教学的具体目标:

1、知识与技能

知道机械功的定义,知道机械功的公式并能进行简单计算,知道功的单位焦耳(J)。

理解做功的两个必要因素。

2、过程与方法

从实例中认识做功的两个因素,学习从物理现象中归纳简单规律的方法。

3、态度、情感与价值观

通过活动及活动中情景的分析,提高学生学习物理的兴趣,增强求知欲望。

重点:理解功的定义以及功的计算

难点:判断力对物体是否做功

教学过程

时间

教师活动

学生活动

设计意图

常规活动:

回顾所学内容

引入问题

列举做功的实例,分析归纳做功的定义

从定义出发,强调做功的两个必要因素

分析实例中是否做功

强化力对物体做功的理解

不做功的几种情况

分析功的计算公式和单位

例题

练习一

利用课题引入时的例子,分析和尚做功的大小与什么有关?

教师总结

总结

你对本节课的内容和活动还有疑问吗?对学生的问题进行整理,其中一部分问题为以后的教学做铺垫。

思考:活动卡P16“比比谁的贡献大”?

通过一些做功的实例,归纳做功的特点,交流

得出机械功的定义

阅读书本

完成活动卡P16

观察和描述

练习:判断下列物体受到的力对物体是否做功

思考:交流做功的大小与什么因素有关,并说明理由。

阅读书本

完成活动卡P17活动

测量相关物理量、 计算功的大小

分析、判断、计算

交流解题结果并分析原因

回答交流

提出问题

引入情景激发学生的学习兴趣

培养学生从大量的实例归纳得出普遍的规律的方法

培养学生使用规范的物理语言

改变“作用在物体上的力对物体一定做功”的认识

专项训练,提高学生对于力对物体做功的理解

对功的大小有初步认识

培养学生使用规范的物理语言

通过例题达到两个目的:(1)判断力是否对物体做功;(2)熟悉功的计算公式

巩固练习,强化学生的理解

开放式总结:本节课学习了做功的相关知识

弹性化作业:

练习纸上相关内容

反思

重建

? 教学反思

功这个概念比较抽象,学生容易将做功与生活中的工作与用力与否混淆。初中阶段不能从能量变化的角度来引入功的概念。《学习活动卡》16页的阅读小故事,巧妙地将机械功与我们日常生活中的功劳结合在一起,激发学生思考在两个和尚所用的力和在力的方向上通过的距离都不同的情况下如何衡量他们的贡献大小,在这个生动形象的小故事中,学生感悟到做功的含义。因此本设计中采用了学习活动卡所提供的引入方法。

在功率一课中为了比较做功快慢,学习活动卡上设计了同学登楼的实验。通过比较做功多少或做功时间来分析如何比较做功快慢。这个活动设计虽然很容易引起学生兴趣,但是缺少可操作性,上课时间不可能让学生去登楼。而让学生将事先测得的数据带到课堂,虽然学生有了体验,但是数据缺少可控性,由于每个同学质量不同,每家每户楼层高度不同,无法控制做功或做功时间相同。因此本设计将活动改为搬饮料,既可以将活动引入课堂,又很方便地控制做功或做功时间相同。

板书设计:

4.2 机械功

1.功的定义:

一个力作用在物体上,且物体沿力的方向通过了一段距离,物理学上称这个力对物体做了机械功,简称做了功。

2.做功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。

3.功的计算

公式:W = F·s。

单位:1焦=1牛·米