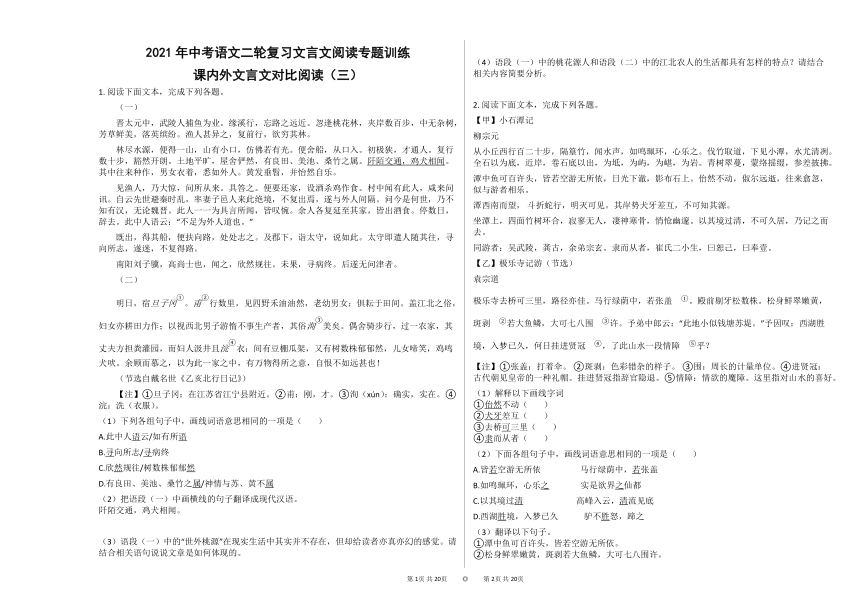

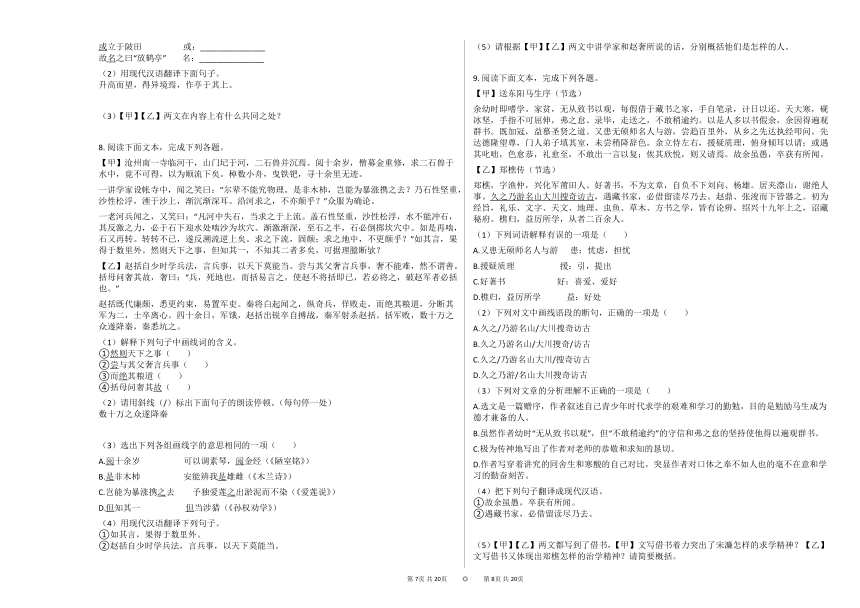

2021年中考语文二轮专题复习:课内外文言文对比阅读(三)(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习:课内外文言文对比阅读(三)(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 11:24:05 | ||

图片预览

文档简介

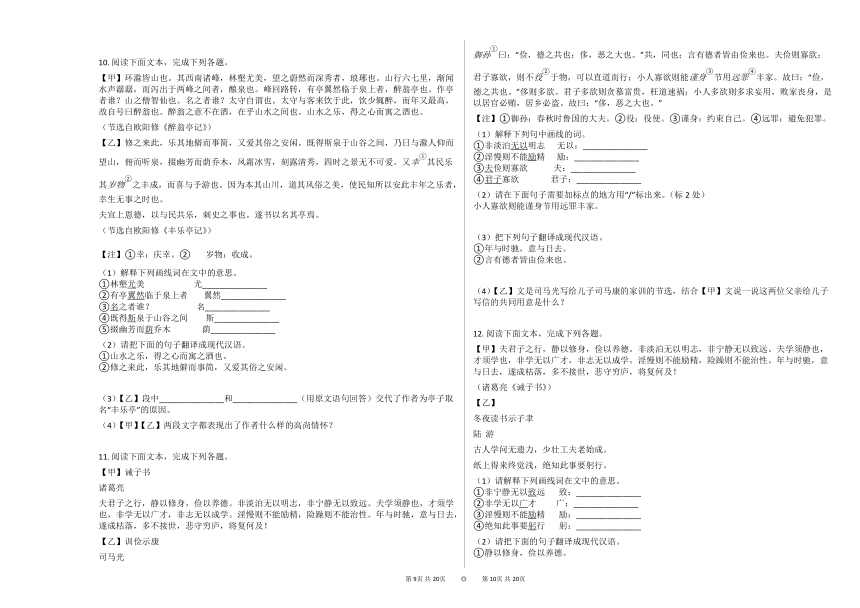

2021年中考语文二轮复习文言文阅读专题训练

课内外文言文对比阅读(三)

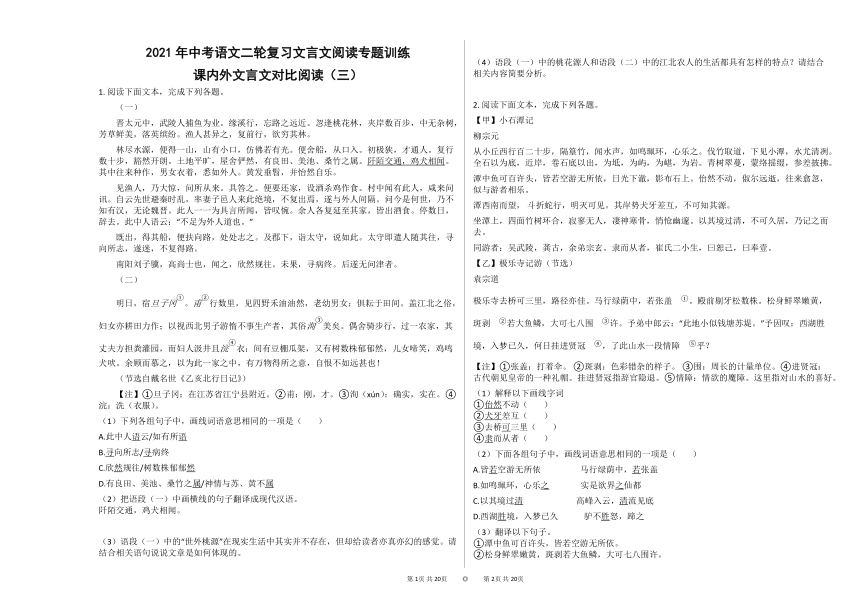

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(二)

明日,宿。行数里,见四野禾油油然,老幼男女;俱耘于田间。盖江北之俗,妇女亦耕田力作;以视西北男子游惰不事生产者,其俗美矣。偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且衣;间有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡鸣犬吠。余顾而慕之,以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也!

(节选自戴名世《乙亥北行日记》)

【注】①旦子冈:在江苏省江宁县附近。②甫:刚,才。③洵(xún):确实,实在。④浣:洗(衣服)。

(1)下列各组句子中,画线词语意思相同的一项是(????????)

A.此中人语云/如有所语

B.寻向所志/寻病终

C.欣然规往/树数株郁郁然

D.有良田、美池、桑竹之属/神情与苏、黄不属

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)语段(一)中的“世外桃源”在现实生活中其实并不存在,但却给读者亦真亦幻的感觉。请结合相关语句说说文章是如何体现的。

(4)语段(一)中的桃花源人和语段(二)中的江北农人的生活都具有怎样的特点?请结合相关内容简要分析。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】小石潭记

柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,

斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

【乙】极乐寺记游(节选)

袁宗道

极乐寺去桥可三里,路径亦佳。马行绿荫中,若张盖。殿前剔牙松数株。松身鲜翠嫩黄,斑剥若大鱼鳞,大可七八围许。予弟中郎云:“此地小似钱塘苏堤。”予因叹:西湖胜境,入梦已久,何日挂进贤冠,了此山水一段情障乎?

【注】①张盖:打着伞。

②斑剥:色彩错杂的样子。

③围:周长的计量单位。④进贤冠:古代朝见皇帝的一种礼帽。挂进贤冠指辞官隐退。⑤情障:情欲的魔障。这里指对山水的喜好。

(1)解释以下画线字词

①佁然不动(????????)?

②犬牙差互(????????)

③去桥可三里(????????)?

④隶而从者(????????)

(2)下面各组句子中,画线词语意思相同的一项是(????????)

A.皆若空游无所依?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

马行绿荫中,若张盖

B.如鸣珮环,心乐之?

?

?

?

?

?

?

?

实是欲界之仙都

C.以其境过清?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?高峰入云,清流见底

D.西湖胜境,入梦已久?

?

?

?

?

?

?驴不胜怒,蹄之

(3)翻译以下句子。

①潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

②松身鲜翠嫩黄,斑剥若大鱼鳞,大可七八围许。

(4)两篇文章在表达的情感上有何异同?

?

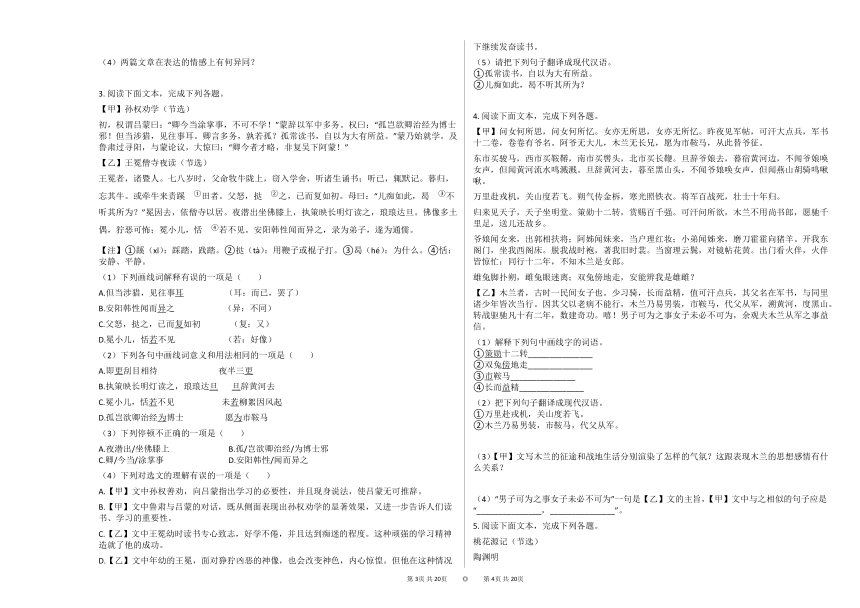

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】孙权劝学(节选)

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

【乙】王冕僧寺夜读(节选)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛。或牵牛来责蹊田者。父怒,挞之,已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖;冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,遂为通儒。

【注】①蹊(xī):踩踏,践踏。②挞(tà):用鞭子或棍子打。③曷(hé):为什么。④恬:安静、平静。

(1)下列画线词解释有误的一项是(????????)

A.但当涉猎,见往事耳?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(耳:而已,罢了)

B.安阳韩性闻而异之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(异:不同)

C.父怒,挞之,已而复如初?

?

?

?

?

?

?

?(复:又)

D.冕小儿,恬若不见?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(若:好像)

(2)下列各句中画线词意义和用法相同的一项是(????????)

A.即更刮目相待?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?夜半三更

B.执策映长明灯读之,琅琅达旦?

?

?

?旦辞黄河去

C.冕小儿,恬若不见?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

未若柳絮因风起

D.孤岂欲卿治经为博士?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?愿为市鞍马

(3)下列停顿不正确的一项是(????????)

A.夜潜出/坐佛膝上

B.孤/岂欲卿治经/为博士邪

C.卿/今当/涂掌事

D.安阳韩性/闻而异之

(4)下列对选文的理解有误的一项是(????????)

A.【甲】文中孙权善劝,向吕蒙指出学习的必要性,并且现身说法,使吕蒙无可推辞。

B.【甲】文中鲁肃与吕蒙的对话,既从侧面表现出孙权劝学的显著效果,又进一步告诉人们读书、学习的重要性。

C.【乙】文中王冕幼时读书专心致志,好学不倦,并且达到痴迷的程度。这种顽强的学习精神造就了他的成功。

D.【乙】文中年幼的王冕,面对狰狞凶恶的神像,也会改变神色,内心惊惶。但他在这种情况下继续发奋读书。

(5)请把下列句子翻译成现代汉语。

①孤常读书,自以为大有所益。

②儿痴如此,曷不听其所为?

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

【乙】木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精,值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行,木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山。转战驱驰凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事益信。

(1)解释下列句中画线字的词语。

①策勋十二转_______________

②双兔傍地走_______________

③市鞍马_______________

④长而益精_______________

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①万里赴戎机,关山度若飞。

②木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。

(3)【甲】文写木兰的征途和战地生活分别渲染了怎样的气氛?这跟表现木兰的思想感情有什么关系?

(4)“男子可为之事女子未必不可为”一句是【乙】文的主旨,【甲】文中与之相似的句子应是“_______________,_______________”。?

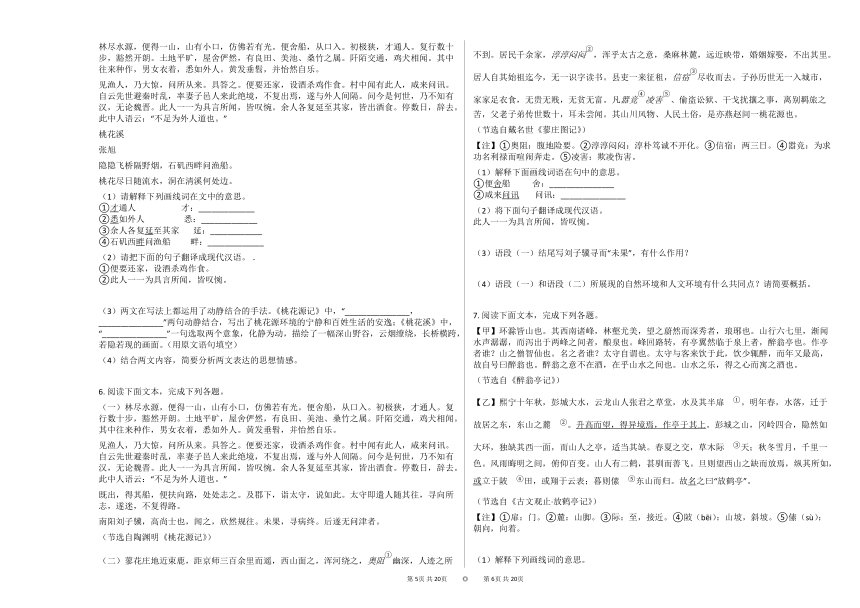

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

桃花溪

张旭

隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

(1)请解释下列画线词在文中的意思。

①才通人?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?才:_____________

②悉如外人?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

悉:_____________

③余人各复延至其家?

?

?

?延:____________

④石矶西畔问渔船?

?

?

?

?

畔:_____________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

.

①便要还家,设酒杀鸡作食。

②此人一一为具言所闻,皆叹惋。

(3)两文在写法上都运用了动静结合的手法。《桃花源记》中,“_______________,_______________”两句动静结合,写出了桃花源环境的宁静和百姓生活的安逸;《桃花溪》中,“_______________”一句选取两个意象,化静为动,描绘了一幅深山野谷,云烟缭绕,长桥横跨,若隐若现的画面。(用原文语句填空)

(4)结合两文内容,简要分析两文表达的思想情感。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自陶渊明《桃花源记》)

(二)蓼花庄地近束鹿,距京师三百余里而遥,西山面之,浑河绕之,幽深,人迹之所不到。居民千余家,,浑乎太古之意,桑麻林麓,远近映带,婚姻嫁娶,不出其里。居人自其始祖迄今,无一识字读书。县吏一来征租,尽收而去。子孙历世无一入城市,家家足衣食,无贵无贱,无贫无富。凡、偷盗讼狱、干戈扰攘之事,离别羁旅之苦,父老子弟传世数十,耳未尝闻。其山川风物、人民土俗,是亦燕赵间一桃花源也。

(节选自戴名世《蓼庄图记》)

【注】①奥阻:腹地险要。②淳淳闷闷:淳朴笃诚不开化。③信宿:两三日。④嚣竞:为求功名利禄而喧闹奔走。⑤凌害:欺凌伤害。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①便舍船?

?

?

?

?

?舍:_______________

②咸来问讯?

?

?

?

问讯:_______________

(2)将下面句子翻译成现代汉语。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

(3)语段(一)结尾写刘子骥寻而“未果”,有什么作用?

(4)语段(一)和语段(二)所展现的自然环境和人文环境有什么共同点?请简要概括。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】熙宁十年秋,彭城大水,云龙山人张君之草堂,水及其半扉。明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓。升高而望,得异境焉,作亭于其上。彭城之山,冈岭四合,隐然如大环,独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺。春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色。风雨晦明之间,俯仰百变。山人有二鹤,甚驯而善飞。旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表;暮则傃东山而归。故名之曰“放鹤亭”。

(节选自《古文观止·放鹤亭记》)

【注】①扉:门。②麓:山脚。③际:至,接近。④陂(bēi):山坡,斜坡。⑤傃(sù):朝向,向着。

(1)解释下列画线词的意思。

或立于陂田?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?或:_______________

故名之曰“放鹤亭”?

?

?

?

名:_______________

(2)用现代汉语翻译下面句子。

升高而望,得异境焉,作亭于其上。

(3)【甲】【乙】两文在内容上有什么共同之处?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

【乙】赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。”

赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。

(1)解释下列句子中画线词的含义。

①然则天下之事(????????)

②尝与其父奢言兵事(????????)

③而绝其粮道(????????)

④括母问奢其故(????????)

(2)请用斜线(/)标出下面句子的朗读停顿。(每句停一处)

数十万之众遂降秦

(3)选出下列各组画线字的意思相同的一项(????????)

A.阅十余岁?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

可以调素琴,阅金经(《陋室铭》)

B.是非木杮?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

安能辨我是雄雌(《木兰诗》)

C.岂能为暴涨携之去?

?

?

?

?予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.但知其一?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?但当涉猎(《孙权劝学》)

(4)用现代汉语翻译下列句子。

①如其言,果得于数里外。

②赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。

(5)请根据【甲】【乙】两文中讲学家和赵奢所说的话,分别概括他们是怎样的人。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】送东阳马生序(节选)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】郑樵传(节选)

郑樵,字渔仲,兴化军莆田人。好著书,不为文章,自负不下刘向、杨雄。居夹漈山,谢绝人事。久之乃游名山大川搜奇访古,遇藏书家,必借留读尽乃去。赵鼎、张浚而下皆器之。初为经旨,礼乐、文字、天文、地理、虫鱼、草木、方书之学,皆有论辨,绍兴十九年上之,诏藏秘府。樵归,益厉所学,从者二百余人。

(1)下列词语解释有误的一项是(????????)

A.又患无硕师名人与游?

?

?

患:忧虑,担忧

B.援疑质理?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?援:引,提出

C.好著书?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

好:喜爱、爱好

D.樵归,益厉所学?

?

?

?

?

?

?益:好处

(2)下列对文中画线语段的断句,正确的一项是(????????)

A.久之/乃游名山/大川搜奇访古

B.久之乃游名山/大川搜奇/访古

C.久之/乃游名山大川/搜奇访古

D.久之乃游/名山大川搜奇访古

(3)下列对文章的分析理解不正确的一项是(????????)

A.选文是一篇赠序,作者叙述自己青少年时代求学的艰难和学习的勤勉,目的是勉励马生成为德才兼备的人。

B.虽然作者幼时“无从致书以观”,但“不敢稍逾约”的守信和弗之怠的坚持使他得以遍观群书。

C.极为传神地写出了作者对老师的恭敬和求知的恳切。

D.作者写穿着讲究的同舍生和寒酸的自己对比,突显作者对口体之奉不如人也的毫不在意和学习的勤奋刻苦。

(4)把下列句子翻译成现代汉语。

①故余虽愚,卒获有所闻。

②遇藏书家,必借留读尽乃去。

(5)【甲】【乙】两文都写到了借书,【甲】文写借书着力突出了宋濂怎样的求学精神?【乙】文写借书又体现出郑樵怎样的治学精神?请简要概括。

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景无不可爱。又其民乐其之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

【注】①幸:庆幸。②岁物:收成。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①林壑尤美?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?尤_______________

②有亭翼然临于泉上者?

?

?

?

翼然_______________

③名之者谁??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

名_______________

④既得斯泉于山谷之间?

?

?

?

?斯_______________

⑤掇幽芳而荫乔木?

?

?

?

?

?

?

?

荫_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①山水之乐,得之心而寓之酒也。

②修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

(3)【乙】段中_______________和_______________(用原文语句回答)交代了作者为亭子取名“丰乐亭”的原因。

(4)【甲】【乙】两段文字都表现出了作者什么样的高尚情怀?

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【乙】训俭示康

司马光

曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”共,同也;言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲:君子寡欲,则不于物,可以直道而行;小人寡欲则能节用丰家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身,是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。”

【注】①御孙:春秋时鲁国的大夫。②役:役使。③谨身:约束自己。④远罪:避免犯罪。

(1)解释下列句中画线的词。

①非淡泊无以明志?

?

?

无以:_______________

②淫慢则不能励精?

?

?

励:_______________

③夫俭则寡欲?

?

?

?

?

?

?夫:_______________

④君子寡欲?

?

?

?

?

?

?

?

君子:_______________

(2)请在下面句子需要加标点的地方用“/”标出来。(标2处)

小人寡欲则能谨身节用远罪丰家。

(3)把下列句子翻译成现代汉语。

①年与时驰,意与日去。

②言有德者皆由俭来也。

(4)【乙】文是司马光写给儿子司马康的家训的节选,结合【甲】文说一说这两位父亲给儿子写信的共同用意是什么?

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(诸葛亮《诫子书》)

【乙】

冬夜读书示子聿

陆?

游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(1)请解释下列画线词在文中的意思。

①非宁静无以致远?

?

?

?致:_______________

②非学无以广才?

?

?

?

?

广:_______________

③淫慢则不能励精?

?

?

?励:_______________

④绝知此事要躬行?

?

?

?躬:_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①静以修身,俭以养德。

②夫学须静也,才须学也。

(3)【甲】文“_______________,_______________”告诉我们要“志存高远”;【乙】文“_______________,_______________”从书本与实践的关系上强调了实践的重要性。

(4)卓越的军事、政治才能,让诸葛亮定格为智慧的化身。从【甲】文看,诸葛亮的“智慧”体现在哪些方面?从【乙】文看,学习要注意什么?

参考答案

1.

【答案】

(1)C

(2)田间小路交错相通,(村落间)能互相听到鸡鸣狗叫的声音。

(3)此文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,给人亦真亦幻的感觉。

(4)从文章的“黄发垂髫,并怡然自乐”“以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也”可以看出(一)(二)两段文字所展现的生活图景有和谐安宁、自得其乐的共同之处。

【解答】

(1)A项,告诉/说话;

B项,寻找/随机,不久;

C项,两个“然”的意思都是“.……的样子”;

D项,类/类似。

故选C。

(2)阡陌:田间小路。交通:交错贯通。相:互相。

(3)本文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,从“晋太元中,武陵人捕鱼为业”可以知道故事发生的时代、渔人的籍贯,这让读者觉得确有其事,之后作者以桃花林作为铺垫引出了桃花源内美好自由的生活图景,对桃花源的安宁和乐、自由平等生活进行了描绘,最后渔人复寻桃花源“遂迷,不复得路”以及刘子骥“欣然规往”“未果,寻病终。后遂无问津者”等又让读者认识到桃花源是作者虚构的地方,整体给人以一种亦真亦幻的感觉。

(4)解答本题可根据“黄发垂髫,并怡然自乐”“以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也”进行总结概括,从这部分内容可以看出一、二两段文字所展现的生活图景有和谐安宁、自得其乐的共同之处。

2.

【答案】

(1)①静止不动的样子?,②像狗的牙齿那样,③大约,④跟随,跟从

(2)A

(3)①谭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍。

②松树的躯干翠绿嫩黄,色彩错杂像大鱼的鱼鳞,大约有七八围粗。

(4)相同之处:都表达了对景色的喜爱之情。

不同之处:《小石潭记》借清幽的景色,引发了作者被贬的郁闷悲凉的心境。《极乐寺记游》表达了作者想要纵情山水,了却世俗羁绊的心情。

【解答】

(1)①句意:(鱼)呆呆地一动不动。佁然:静止不动的样子。?

②句意:像狗的牙齿那样交错不齐。犬牙:像狗的牙齿那样。

③句意:(极乐寺)离桥大约三里路。可:大约。

④句意:跟随着同去的人。隶:跟随,跟从。

(2)A项,若:好像;好像。

B项,之:代词,指潭水;助词,的。

C项,清:凄清;清澈。

D项,胜:优美;禁得住,受得住。

故选A。

(3)①可:大约。许:表示约数。依:依傍。

②斑剥:色彩错杂的样子。若:好像。围:周长的计量单位。

(4)《小石潭记》记叙了作者游玩的整个过程,生动地描写了小石潭及其周围环境的幽美和静穆,表达了对自然美景的喜爱之情,抒发了作者贬官失意后的孤凄悲凉之情。《极乐寺记游》这篇散文,简洁清新,活泼灵秀,诗趣盎然。长桥、流水,堤坝、绿树、寺院,一幅幅画面都洋溢着清新秀美的特色,表达了作者对自然美景的喜爱之情。同时“何日挂进贤冠,了此山水一段情障乎?”两句发出了作者身在官场不得自由的感叹,表达了作者对官场生活的厌倦、对山水的痴情、对大自然的企慕和对个人心性解脱的追求。据此可概括出两篇文章在表达的情感上的异同。

3.

【答案】

(1)B

(2)B

(3)C

(4)D

(5)①我经常读书,自认为有很大的好处。

②儿子像这样痴迷,为什么不听任他读书呢?

【解答】

(1)B项,句意:安阳的韩性听说,觉得他与众不同。异:形容词的意动用法,认为……与众不同。

(2)A项,副词,另,另外/量词,古时夜间计时单位。

B项,名词,早晨。

C项,副词,好像/动词,比得上。

D项,动词,成为/介词,为了。

故选B。

(3)C项,句意:你现在当权掌管事务。“卿”是主语,“今”是状语,“当涂掌事”是谓语核心语,故应在“卿”“今”后面停顿,即:卿/今/当涂掌事。

(4)D项,“也会改变神色,内心惊惶”错误,根据原文“恬若不见”可知,王冕面对狰狞凶恶的神像神色安然,好像没有看见似的。

(5)①孤:古时王侯的自称。益:好处。

②痴:着迷,痴迷。

4.

【答案】

(1)①记功,②靠近、临近,③买,④更加

(2)①远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

②木兰于是女扮男装,买了马具和马,替父亲出征。

(3)写征途,渲染悲凉气氛,借以烘托木兰对亲人的思念之情;写战地生活,渲染紧张森严的气氛,借以烘托木兰的英勇无畏。

(4)双兔傍地走,安能辨我是雄雌

【解答】

(1)①句意:记很大的功。策勋:记功。

②句意:雄雌两兔贴近地面跑。傍:靠近、临近。

③句意:买了马具和马。市:买。

④句意:随着年龄的增长技术更加精深。益:更加。

(2)①戎机:战事。度:越过。

②易:改变,改换。代:替。

(3)【甲】文中“旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾”,这些语句写出了征途中的情景,渲染了悲凉气氛,烘托了木兰对亲人的思念之情;“万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归”则写出了木兰的战地生活,渲染了紧张森严的气氛,借以烘托木兰的英勇无畏。

(4)阅读【甲】文可知,本文讲述了一个叫木兰的女孩,女扮男装,替父从军,在战场上建立功勋,回朝后不愿作官,只求回家团聚的故事。尾句“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌”用比喻作结,以双兔在一起奔跑,难辨雌雄的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军多年未被发现的奥秘加以巧妙的解答,赞扬了这位女子勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神。这与【乙】文“男子可为之事女子未必不可为”一句表达的主旨相似。

5.

【答案】

(1)①仅仅,只,②全,都,③邀请,④边,旁边

(2)①(桃花源中人)就邀请(渔人)到家中,摆酒、杀鸡、做饭(款待他)。

②这个渔人一件件地向(桃花源中人)详细地说出了(自己)所知道的事,(桃花源中人听后)都感叹惋惜。

(3)阡陌交通,鸡犬相闻,隐隐飞桥隔野烟

(4)示例:《桃花源记》一文通过虚构一个与黑暗的现实社会相对立的世外桃源,表达了作者对和平美好生活的向往,对人民安居乐业、没有剥削、没有压迫、社会安定、民风淳朴的理想社会的追求,同时含蓄地表达了对黑暗的现实社会的不满。《桃花溪》诗通过描写桃花溪幽美的景色和作者对渔人的询问,表达了诗人向往世外桃源,追求美好生活的心理。

【解答】

(1)①句意是:仅容一个人通过。才:仅仅,只。

②句意是:全都与桃花源以外的人一样。悉:全,都。

③句意是:其余的人又各自邀请到自己家中。延:邀请。

④句意是:站在岩石西侧询问那捕鱼归来渔人。畔:边,旁边。

(2)①要:同“邀”,邀请。

②为:对、向。叹惋:感叹惋惜。

(3)解答此类题,首先要阅读古诗文内容,理解大意;然后一定要注意审题,根据题干中的问题,抓住关键性信息;最后在古诗文中找出原句即可。阅读《桃花源记》可知,“阡陌交通,鸡犬相闻”两句采用动静结合的手法,从田间小路交错相通和鸡狗鸣叫两个方面写出了桃花源环境的宁静和百姓生活的安逸;《桃花溪》中,“隐隐飞桥隔野烟”一句选取“飞桥”和“野烟”两个意象,化静为动,描绘了一幅山谷云烟缭绕,溪上飞架的高桥若隐若现的画面。

(4)解答此题,需要反复诵读原文,整体感知文章内容,联系写作背景,揣摩作者的思想感情,在此基础上,结合文章内容,抓住关键语句来分析。《桃花源记》借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对现实生活的不满。《桃花溪》中,作者用陶渊明笔下桃花源的意境,作此诗文;通过描写桃花溪幽美的景色和作者对渔人的询问,抒写一种向往世外桃源,追求美好生活的心情。

6.

【答案】

(1)①舍弃,②打听消息

(2)渔人把自己听到的事一一向(桃花源中人)详细地说出,他们都感叹惋惜。

(3)①说明桃花源是作者想象的,是作者心中向往的,在现实生活中并不存在;②反映出当时社会的各个阶层都期盼可以找到像桃花源这般和平宁静、生活富足、没有战乱的地方;③将真实的历史人物引入故事,使故事更显得亦真亦幻,颇具神秘色彩。

(4)自然环境:偏僻幽深、秀美怡人。人文环境:和谐安宁、淳朴真诚、安居乐业。

【解答】

(1)①句意:于是舍弃了船。舍:舍弃。

②句意:都来打听消息。问讯:打听消息。

(2)具言:详细地说出。皆:都

(3)《桃花源记》中文章的结尾写刘子骥寻而“未果”,作者引入这一情节,看似与文章的主要内容无关,犹如闲笔,但此段内容在文章中有着重要作用。作者写刘子骥寻而“未果”,是暗示读者桃花源是作者想象的,是作者心中向往的,在现实生活中并不存在,是找不到的。而作者之所以写这个故事,则反映出当时社会的各个阶层都期盼可以找到像桃花源这般和平宁静、生活富足、没有战乱的地方。刘子骥是历史上真实存在的人物,作者将真实的历史人物引入故事,使故事更显得亦真亦幻,颇具神秘色彩。

(4)《桃花源记》中对自然环境写到“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”,而《蓼庄图记》中写到“西山面之,浑河绕之,奥阻幽深,人迹之所不到”“桑麻林麓,远近映带”,可见两地的自然环境都是“偏僻幽深、秀美怡人”。而人文环境,《桃花源记》中“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”,《蓼庄图记》中“居民千余家,淳淳闷闷”“家家足衣食,无贵无贱,无贫无富。凡嚣竞凌害、偷盗讼狱、干戈扰攘之事,离别羁旅之苦,父老子弟传世数十,耳未尝闻”,从中可知,两地的人文环境是“和谐安宁、淳朴真诚、安居乐业”。

7.

【答案】

(1)有时,取名,命名

(2)登到高处望去,看到一个奇特的地方,(他)便在那座山上建起一座亭子。

(3)内容上两文都写亭子,都介绍了亭子的位置、亭子周围美丽的自然景色和亭子命名的原因,都表达了人物悠然自得的闲适心情。

【解答】

(1)“或立于陂田”译为:有时立在低洼的池塘。或:有时。

“故名之曰‘放鹤亭’?”译为:因此给这个亭子取名叫“放鹤亭”。名:取名,命名。

(2)升:登。异境:奇特的地方。

(3)解答此题的关键是在理解文本内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找到共同点。首先,两文都是介绍亭子,【甲】文写醉翁亭,【乙】文写放鹤亭;其次,两文都介绍了亭子的位置,【甲】文中“环滁皆山也……峰回路转,有亭翼然临于泉上者”介绍了醉翁亭的位置,【乙】文中“明年春,水落……升高而望,得异境焉,作亭于其上”介绍了放鹤亭的位置;接着,两文都介绍了亭子周围美丽的自然景色,如【甲】文中写醉翁亭周围“西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者”“渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者”,【乙】文写醉翁亭周围“冈岭四合,隐然如大环”“春夏之交,草木际天,秋冬雪月,千里一色。风雨晦明之间,俯仰百变”;然后,两文都介绍了亭子命名的原因,如【甲】文“名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也”,【乙】文“山人有二鹤,甚驯而善飞。旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表,暮则傃东山而归。故名之曰‘放鹤亭’”;最后,两文还都表达了人物的心情,【甲】文直抒胸臆,“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也”表现了作者醉心山水的闲适,【乙】文借景抒情,借“旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表,暮则傃东山而归”表现隐逸者信然自适的生活图景和不为时事所囿的自由心境,两文都写出了作者悠然自得的闲适心情。据此分析作答即可。

8.

【答案】

(1)①既然这样,那么,②曾经,③断,④原因

(2)数十万之众/遂降秦

(3)D

(4)①和尚按照他的话去寻找,果然在上游的几里外找到了石兽。

②赵括从小就学习兵法,谈论战事,认为天下没有谁能敌过他。

(5)讲学家:一知半解、好为人师、自高自大、自以为是。赵奢:行事谨慎、以国家利益为重、有预见。

【解答】

(1)①句意为:既然这样,那么天下的事情。然则:既然这样,那么。

②句意为:曾经和他的父亲赵奢谈论用兵作战的事。尝:曾经。

③句意为:并断绝赵军的运粮通道。绝:断。

④句意为:赵括的母亲问赵奢其中的原因。故:原因。

(2)在划分朗读停顿时,主语和谓语之间要停顿,此句主语是“数十万之众”,谓语是“遂降”,句意为:几十万赵军投降了秦国。“数十万之众”后面应停顿。

(3)A项,经过,经历/读。

B项,这/判断词,是。

C项,指石兽/主谓之间,取消句子独立性。

D项,只。

故选D。

(4)①如:按照。于:在。

②言:谈论。以:认为。莫:没有谁。

(5)解答此题,可根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析,并从人物的性格和思想品质方面进行概括。根据【甲】文中讲学家所说的话“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”可知,他是一个好为人师、自高自大、自以为是的人。根据【乙】文中赵奢所说的话“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也”可知,他是一位行事谨慎、以国家利益为重、有预见的人。

9.

【答案】

(1)D

(2)C

(3)A

(4)①所以我虽然愚钝,但最终能够有所收获。

②遇到藏书之家,必然会借宿于此家,留下将藏书读尽才离开。

(5)【甲】文写借书着力突出了宋濂讲求诚信、虚心刻苦、不畏艰辛的求学精神。

【乙】文写借书,则体现出郑樵搜奇访古、博览群书的治学精神。

【解答】

(1)D项,句意:郑樵回来后,更加奋发学习和研究。益:更加。

(2)“久之”的意思是“很久之后”,表示时间,其后应断开,排除B、D两项;“名山大川”是一个完整的词语,指有名的高山和大河,中间不可断开,排除A项。

故选C。

(3)A项,“目的是勉励马生成为德才兼备的人”错误,作者写作此文的目的是勉励马生勤奋学习。

(4)①愚:愚钝。卒:最终。闻:收获。

②借:借宿。乃:才。去:离开。

(5)【甲】文中,作者写到“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约”,这表现了宋濂借书过程中的不畏艰辛、虚心刻苦、讲求诚信的精神。【乙】文中“久之乃游名山大川搜奇访古,遇藏书家,必借留读尽乃去”可看出,郑樵对读书的热爱,体现出他搜奇访古、博览群书的治学精神。

10.

【答案】

(1)①格外(特别,尤其),②像鸟张开翅膀一样,③命名,④这,⑤遮阳纳凉

(2)①欣赏山水的乐趣,领会在心里,寄托在喝酒上。

②我(欧阳修)来到这里,喜欢这地方僻静,而政事简单,又爱它的风俗安恬闲适。

(3)乐其岁物之丰成,安此丰年之乐者

(4)与民同乐的高尚情怀。

【解答】

(1)①句意为:树林和山谷格外秀美。尤:格外(特别,尤其)。

②句意为:有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上。翼然:像鸟张开翅膀一样。

③句意为:给它命名的又是谁呢?名:命名。

④句意为:在山谷间找到这样的甘泉之后。斯:这。

⑤句意为:(春天)采摘幽香的鲜花,(夏天)在茂密的乔木下遮阳纳凉。荫:遮阳纳凉。

(2)①乐:乐趣。得:领会。寓:寄托。

②之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性。乐:喜欢。俗:风俗。

(3)阅读【乙】文,根据亭子名字中的“丰乐”,在文中找到包含这两个字的句子,即“又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也”。从文章内容来看,“又幸其民乐其岁物之丰成”和“使民知所以安此丰年之乐者”直接写出了“丰年之乐”和“安享丰年之乐”,筛选这两个句子中体现“丰”“乐”的内容作答即可。

(4)【甲】文中,作者为亭子命名为“醉翁亭”,与客一同游玩、饮酒,体现了作者与民同乐的高尚情怀;【乙】文从最后一段中的“夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也”可知,也是体现了作者与民同乐的情怀。据此分析作答即可。

11.

【答案】

(1)①没有什么可以拿来,没办法,②振奋,③助词,用于句首,表示发端,④有才德的人

(2)小人寡欲/则能谨身节用/远罪丰家。

(3)①年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失。

②是说有好品德的人都是由节俭而来的。

(4)目的在于告诫儿子要生活节俭,注重修身养性,以此来培养自己的品德,表达了对后代志存高远的厚望。

【解答】

(1)①句意:不恬静寡欲无法明确志向。无以:没有什么可以拿来,没办法。

②句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励:振奋。

③句意:如果节俭就少贪欲。夫:助词,用于句首,表示发端。

④句意:有才德的人如果少贪欲。君子:有才德的人。

(2)“则”是表示顺承关系的连词,应与后句相连;而“谨身节用”和“远罪丰家”二者是并列关系,应在中间断开,故正确断句为:小人寡欲/则能谨身节用/远罪丰家。

(3)①驰:疾行,指疾速逝去。意:意志。去:丧失。

②言:说。皆:都。

(4)通过【乙】文中的内容可知,司马光写给儿子的这封信主要是要求儿子杜绝奢侈,保持节俭。从文中“俭,德之共也”“侈,恶之大也”“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身”等内容可看出作为父亲的司马光对儿子的谆谆教诲。而【甲】文中诸葛亮对儿子也有节俭的要求,从“俭以养德”可以看出,诸葛亮认为节俭可以让自己的品德得到修养。所以,两位作者给儿子写信的目的在于告诫儿子要生活节俭,注重修身养性,以此来培养自己的品德,表达了对后代志存高远的厚望。

12.

【答案】

(1)①达到,②增长,③振奋,④亲自

(2)①以屏除杂念和干扰来提高自身的修养,以节俭来培养自身的品德。

②学习必须专心致志,而才干来自勤奋学习。

(3)非淡泊无以明志,非宁静无以致远,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

(4)【甲】文:①有教育的智慧:用“静以修身,俭以养德”教导子女,要“宁静致远,淡泊明志”,才能增长自己的才干。②有学习的智慧:“非学无以广才,非志无以成学”,深谋远虑,也是日积月累的学习而达到的,只有不断学习,才能增长自己的才干,只有带着心志才能获得学习的效果。

【乙】文:做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神,一个既有书本知识,又有实践精神的人,才是真正有学问的人。

【解答】

(1)①句意:不排除外来干扰就没办法达到远大目标。致:达到。

②句意:不学习就无法增长自己的才干。广:增长。

③句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励:振奋。

④句意:要透彻地认识事物还必须亲自实践。躬:亲自。

(2)①静:屏除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。养德:培养品德。

②静:专心致志。才:才干。

(3)解答此类题,首先要阅读文章内容,理解大意;然后一定要注意审题,根据题干中的问题,抓住关键性信息;最后在文章中找出原句即可。【甲】文“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的意思是“不内心恬淡、不慕名利就没办法明确志向,不排除外来干扰就没办法达到远大目标”,这句话告诉我们要“志存高远”;【乙】文“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的意思是“从书本上得来的知识毕竟不够完善,要透彻地认识事物还必须亲自实践”,这句话从书本与实践的关系上强调了实践的重要性。

(4)解答此题,需在理解文章大意的基础上进行分析概括。阅读文本可知,从【甲】文“静以修身,俭以养德”可以看出,诸葛亮教导子女要宁静致远,淡泊明志,有教育的智慧;从“非学无以广才,非志无以成学”可以看出,诸葛亮深谋远虑,教育子女要不断学习,才能增长自己的才干,体现了诸葛亮有学习的智慧。【乙】文“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”强调了做学问的功夫要下在哪里的重要性。做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神,但仅此还不够,因为那只是书本知识,书本知识是前人实践经验的总结,不能纸上谈兵,要“亲身躬行”。一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。只有通过“躬行”,把书本知识变成实际知识,才能发挥所学知识对实践的指导作用。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共4页

◎

第2页

共4页

课内外文言文对比阅读(三)

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(二)

明日,宿。行数里,见四野禾油油然,老幼男女;俱耘于田间。盖江北之俗,妇女亦耕田力作;以视西北男子游惰不事生产者,其俗美矣。偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且衣;间有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡鸣犬吠。余顾而慕之,以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也!

(节选自戴名世《乙亥北行日记》)

【注】①旦子冈:在江苏省江宁县附近。②甫:刚,才。③洵(xún):确实,实在。④浣:洗(衣服)。

(1)下列各组句子中,画线词语意思相同的一项是(????????)

A.此中人语云/如有所语

B.寻向所志/寻病终

C.欣然规往/树数株郁郁然

D.有良田、美池、桑竹之属/神情与苏、黄不属

(2)把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)语段(一)中的“世外桃源”在现实生活中其实并不存在,但却给读者亦真亦幻的感觉。请结合相关语句说说文章是如何体现的。

(4)语段(一)中的桃花源人和语段(二)中的江北农人的生活都具有怎样的特点?请结合相关内容简要分析。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】小石潭记

柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,

斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

【乙】极乐寺记游(节选)

袁宗道

极乐寺去桥可三里,路径亦佳。马行绿荫中,若张盖。殿前剔牙松数株。松身鲜翠嫩黄,斑剥若大鱼鳞,大可七八围许。予弟中郎云:“此地小似钱塘苏堤。”予因叹:西湖胜境,入梦已久,何日挂进贤冠,了此山水一段情障乎?

【注】①张盖:打着伞。

②斑剥:色彩错杂的样子。

③围:周长的计量单位。④进贤冠:古代朝见皇帝的一种礼帽。挂进贤冠指辞官隐退。⑤情障:情欲的魔障。这里指对山水的喜好。

(1)解释以下画线字词

①佁然不动(????????)?

②犬牙差互(????????)

③去桥可三里(????????)?

④隶而从者(????????)

(2)下面各组句子中,画线词语意思相同的一项是(????????)

A.皆若空游无所依?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

马行绿荫中,若张盖

B.如鸣珮环,心乐之?

?

?

?

?

?

?

?

实是欲界之仙都

C.以其境过清?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?高峰入云,清流见底

D.西湖胜境,入梦已久?

?

?

?

?

?

?驴不胜怒,蹄之

(3)翻译以下句子。

①潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

②松身鲜翠嫩黄,斑剥若大鱼鳞,大可七八围许。

(4)两篇文章在表达的情感上有何异同?

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】孙权劝学(节选)

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

【乙】王冕僧寺夜读(节选)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛。或牵牛来责蹊田者。父怒,挞之,已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖;冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,遂为通儒。

【注】①蹊(xī):踩踏,践踏。②挞(tà):用鞭子或棍子打。③曷(hé):为什么。④恬:安静、平静。

(1)下列画线词解释有误的一项是(????????)

A.但当涉猎,见往事耳?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(耳:而已,罢了)

B.安阳韩性闻而异之?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(异:不同)

C.父怒,挞之,已而复如初?

?

?

?

?

?

?

?(复:又)

D.冕小儿,恬若不见?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?(若:好像)

(2)下列各句中画线词意义和用法相同的一项是(????????)

A.即更刮目相待?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?夜半三更

B.执策映长明灯读之,琅琅达旦?

?

?

?旦辞黄河去

C.冕小儿,恬若不见?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

未若柳絮因风起

D.孤岂欲卿治经为博士?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?愿为市鞍马

(3)下列停顿不正确的一项是(????????)

A.夜潜出/坐佛膝上

B.孤/岂欲卿治经/为博士邪

C.卿/今当/涂掌事

D.安阳韩性/闻而异之

(4)下列对选文的理解有误的一项是(????????)

A.【甲】文中孙权善劝,向吕蒙指出学习的必要性,并且现身说法,使吕蒙无可推辞。

B.【甲】文中鲁肃与吕蒙的对话,既从侧面表现出孙权劝学的显著效果,又进一步告诉人们读书、学习的重要性。

C.【乙】文中王冕幼时读书专心致志,好学不倦,并且达到痴迷的程度。这种顽强的学习精神造就了他的成功。

D.【乙】文中年幼的王冕,面对狰狞凶恶的神像,也会改变神色,内心惊惶。但他在这种情况下继续发奋读书。

(5)请把下列句子翻译成现代汉语。

①孤常读书,自以为大有所益。

②儿痴如此,曷不听其所为?

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

【乙】木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精,值可汗点兵,其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行,木兰乃易男装,市鞍马,代父从军,溯黄河,度黑山。转战驱驰凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事益信。

(1)解释下列句中画线字的词语。

①策勋十二转_______________

②双兔傍地走_______________

③市鞍马_______________

④长而益精_______________

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①万里赴戎机,关山度若飞。

②木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。

(3)【甲】文写木兰的征途和战地生活分别渲染了怎样的气氛?这跟表现木兰的思想感情有什么关系?

(4)“男子可为之事女子未必不可为”一句是【乙】文的主旨,【甲】文中与之相似的句子应是“_______________,_______________”。?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

桃花源记(节选)

陶渊明

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

桃花溪

张旭

隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

(1)请解释下列画线词在文中的意思。

①才通人?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?才:_____________

②悉如外人?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

悉:_____________

③余人各复延至其家?

?

?

?延:____________

④石矶西畔问渔船?

?

?

?

?

畔:_____________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

.

①便要还家,设酒杀鸡作食。

②此人一一为具言所闻,皆叹惋。

(3)两文在写法上都运用了动静结合的手法。《桃花源记》中,“_______________,_______________”两句动静结合,写出了桃花源环境的宁静和百姓生活的安逸;《桃花溪》中,“_______________”一句选取两个意象,化静为动,描绘了一幅深山野谷,云烟缭绕,长桥横跨,若隐若现的画面。(用原文语句填空)

(4)结合两文内容,简要分析两文表达的思想情感。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

(一)林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自陶渊明《桃花源记》)

(二)蓼花庄地近束鹿,距京师三百余里而遥,西山面之,浑河绕之,幽深,人迹之所不到。居民千余家,,浑乎太古之意,桑麻林麓,远近映带,婚姻嫁娶,不出其里。居人自其始祖迄今,无一识字读书。县吏一来征租,尽收而去。子孙历世无一入城市,家家足衣食,无贵无贱,无贫无富。凡、偷盗讼狱、干戈扰攘之事,离别羁旅之苦,父老子弟传世数十,耳未尝闻。其山川风物、人民土俗,是亦燕赵间一桃花源也。

(节选自戴名世《蓼庄图记》)

【注】①奥阻:腹地险要。②淳淳闷闷:淳朴笃诚不开化。③信宿:两三日。④嚣竞:为求功名利禄而喧闹奔走。⑤凌害:欺凌伤害。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①便舍船?

?

?

?

?

?舍:_______________

②咸来问讯?

?

?

?

问讯:_______________

(2)将下面句子翻译成现代汉语。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

(3)语段(一)结尾写刘子骥寻而“未果”,有什么作用?

(4)语段(一)和语段(二)所展现的自然环境和人文环境有什么共同点?请简要概括。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】熙宁十年秋,彭城大水,云龙山人张君之草堂,水及其半扉。明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓。升高而望,得异境焉,作亭于其上。彭城之山,冈岭四合,隐然如大环,独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺。春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色。风雨晦明之间,俯仰百变。山人有二鹤,甚驯而善飞。旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表;暮则傃东山而归。故名之曰“放鹤亭”。

(节选自《古文观止·放鹤亭记》)

【注】①扉:门。②麓:山脚。③际:至,接近。④陂(bēi):山坡,斜坡。⑤傃(sù):朝向,向着。

(1)解释下列画线词的意思。

或立于陂田?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?或:_______________

故名之曰“放鹤亭”?

?

?

?

名:_______________

(2)用现代汉语翻译下面句子。

升高而望,得异境焉,作亭于其上。

(3)【甲】【乙】两文在内容上有什么共同之处?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

【乙】赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。”

赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。

(1)解释下列句子中画线词的含义。

①然则天下之事(????????)

②尝与其父奢言兵事(????????)

③而绝其粮道(????????)

④括母问奢其故(????????)

(2)请用斜线(/)标出下面句子的朗读停顿。(每句停一处)

数十万之众遂降秦

(3)选出下列各组画线字的意思相同的一项(????????)

A.阅十余岁?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

可以调素琴,阅金经(《陋室铭》)

B.是非木杮?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

安能辨我是雄雌(《木兰诗》)

C.岂能为暴涨携之去?

?

?

?

?予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.但知其一?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?但当涉猎(《孙权劝学》)

(4)用现代汉语翻译下列句子。

①如其言,果得于数里外。

②赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。

(5)请根据【甲】【乙】两文中讲学家和赵奢所说的话,分别概括他们是怎样的人。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】送东阳马生序(节选)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

【乙】郑樵传(节选)

郑樵,字渔仲,兴化军莆田人。好著书,不为文章,自负不下刘向、杨雄。居夹漈山,谢绝人事。久之乃游名山大川搜奇访古,遇藏书家,必借留读尽乃去。赵鼎、张浚而下皆器之。初为经旨,礼乐、文字、天文、地理、虫鱼、草木、方书之学,皆有论辨,绍兴十九年上之,诏藏秘府。樵归,益厉所学,从者二百余人。

(1)下列词语解释有误的一项是(????????)

A.又患无硕师名人与游?

?

?

患:忧虑,担忧

B.援疑质理?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?援:引,提出

C.好著书?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

好:喜爱、爱好

D.樵归,益厉所学?

?

?

?

?

?

?益:好处

(2)下列对文中画线语段的断句,正确的一项是(????????)

A.久之/乃游名山/大川搜奇访古

B.久之乃游名山/大川搜奇/访古

C.久之/乃游名山大川/搜奇访古

D.久之乃游/名山大川搜奇访古

(3)下列对文章的分析理解不正确的一项是(????????)

A.选文是一篇赠序,作者叙述自己青少年时代求学的艰难和学习的勤勉,目的是勉励马生成为德才兼备的人。

B.虽然作者幼时“无从致书以观”,但“不敢稍逾约”的守信和弗之怠的坚持使他得以遍观群书。

C.极为传神地写出了作者对老师的恭敬和求知的恳切。

D.作者写穿着讲究的同舍生和寒酸的自己对比,突显作者对口体之奉不如人也的毫不在意和学习的勤奋刻苦。

(4)把下列句子翻译成现代汉语。

①故余虽愚,卒获有所闻。

②遇藏书家,必借留读尽乃去。

(5)【甲】【乙】两文都写到了借书,【甲】文写借书着力突出了宋濂怎样的求学精神?【乙】文写借书又体现出郑樵怎样的治学精神?请简要概括。

?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景无不可爱。又其民乐其之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

【注】①幸:庆幸。②岁物:收成。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①林壑尤美?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?尤_______________

②有亭翼然临于泉上者?

?

?

?

翼然_______________

③名之者谁??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

名_______________

④既得斯泉于山谷之间?

?

?

?

?斯_______________

⑤掇幽芳而荫乔木?

?

?

?

?

?

?

?

荫_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①山水之乐,得之心而寓之酒也。

②修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

(3)【乙】段中_______________和_______________(用原文语句回答)交代了作者为亭子取名“丰乐亭”的原因。

(4)【甲】【乙】两段文字都表现出了作者什么样的高尚情怀?

?

11.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

【乙】训俭示康

司马光

曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”共,同也;言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲:君子寡欲,则不于物,可以直道而行;小人寡欲则能节用丰家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身,是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。”

【注】①御孙:春秋时鲁国的大夫。②役:役使。③谨身:约束自己。④远罪:避免犯罪。

(1)解释下列句中画线的词。

①非淡泊无以明志?

?

?

无以:_______________

②淫慢则不能励精?

?

?

励:_______________

③夫俭则寡欲?

?

?

?

?

?

?夫:_______________

④君子寡欲?

?

?

?

?

?

?

?

君子:_______________

(2)请在下面句子需要加标点的地方用“/”标出来。(标2处)

小人寡欲则能谨身节用远罪丰家。

(3)把下列句子翻译成现代汉语。

①年与时驰,意与日去。

②言有德者皆由俭来也。

(4)【乙】文是司马光写给儿子司马康的家训的节选,结合【甲】文说一说这两位父亲给儿子写信的共同用意是什么?

?

12.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(诸葛亮《诫子书》)

【乙】

冬夜读书示子聿

陆?

游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(1)请解释下列画线词在文中的意思。

①非宁静无以致远?

?

?

?致:_______________

②非学无以广才?

?

?

?

?

广:_______________

③淫慢则不能励精?

?

?

?励:_______________

④绝知此事要躬行?

?

?

?躬:_______________

(2)请把下面的句子翻译成现代汉语。

①静以修身,俭以养德。

②夫学须静也,才须学也。

(3)【甲】文“_______________,_______________”告诉我们要“志存高远”;【乙】文“_______________,_______________”从书本与实践的关系上强调了实践的重要性。

(4)卓越的军事、政治才能,让诸葛亮定格为智慧的化身。从【甲】文看,诸葛亮的“智慧”体现在哪些方面?从【乙】文看,学习要注意什么?

参考答案

1.

【答案】

(1)C

(2)田间小路交错相通,(村落间)能互相听到鸡鸣狗叫的声音。

(3)此文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,给人亦真亦幻的感觉。

(4)从文章的“黄发垂髫,并怡然自乐”“以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也”可以看出(一)(二)两段文字所展现的生活图景有和谐安宁、自得其乐的共同之处。

【解答】

(1)A项,告诉/说话;

B项,寻找/随机,不久;

C项,两个“然”的意思都是“.……的样子”;

D项,类/类似。

故选C。

(2)阡陌:田间小路。交通:交错贯通。相:互相。

(3)本文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,从“晋太元中,武陵人捕鱼为业”可以知道故事发生的时代、渔人的籍贯,这让读者觉得确有其事,之后作者以桃花林作为铺垫引出了桃花源内美好自由的生活图景,对桃花源的安宁和乐、自由平等生活进行了描绘,最后渔人复寻桃花源“遂迷,不复得路”以及刘子骥“欣然规往”“未果,寻病终。后遂无问津者”等又让读者认识到桃花源是作者虚构的地方,整体给人以一种亦真亦幻的感觉。

(4)解答本题可根据“黄发垂髫,并怡然自乐”“以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也”进行总结概括,从这部分内容可以看出一、二两段文字所展现的生活图景有和谐安宁、自得其乐的共同之处。

2.

【答案】

(1)①静止不动的样子?,②像狗的牙齿那样,③大约,④跟随,跟从

(2)A

(3)①谭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍。

②松树的躯干翠绿嫩黄,色彩错杂像大鱼的鱼鳞,大约有七八围粗。

(4)相同之处:都表达了对景色的喜爱之情。

不同之处:《小石潭记》借清幽的景色,引发了作者被贬的郁闷悲凉的心境。《极乐寺记游》表达了作者想要纵情山水,了却世俗羁绊的心情。

【解答】

(1)①句意:(鱼)呆呆地一动不动。佁然:静止不动的样子。?

②句意:像狗的牙齿那样交错不齐。犬牙:像狗的牙齿那样。

③句意:(极乐寺)离桥大约三里路。可:大约。

④句意:跟随着同去的人。隶:跟随,跟从。

(2)A项,若:好像;好像。

B项,之:代词,指潭水;助词,的。

C项,清:凄清;清澈。

D项,胜:优美;禁得住,受得住。

故选A。

(3)①可:大约。许:表示约数。依:依傍。

②斑剥:色彩错杂的样子。若:好像。围:周长的计量单位。

(4)《小石潭记》记叙了作者游玩的整个过程,生动地描写了小石潭及其周围环境的幽美和静穆,表达了对自然美景的喜爱之情,抒发了作者贬官失意后的孤凄悲凉之情。《极乐寺记游》这篇散文,简洁清新,活泼灵秀,诗趣盎然。长桥、流水,堤坝、绿树、寺院,一幅幅画面都洋溢着清新秀美的特色,表达了作者对自然美景的喜爱之情。同时“何日挂进贤冠,了此山水一段情障乎?”两句发出了作者身在官场不得自由的感叹,表达了作者对官场生活的厌倦、对山水的痴情、对大自然的企慕和对个人心性解脱的追求。据此可概括出两篇文章在表达的情感上的异同。

3.

【答案】

(1)B

(2)B

(3)C

(4)D

(5)①我经常读书,自认为有很大的好处。

②儿子像这样痴迷,为什么不听任他读书呢?

【解答】

(1)B项,句意:安阳的韩性听说,觉得他与众不同。异:形容词的意动用法,认为……与众不同。

(2)A项,副词,另,另外/量词,古时夜间计时单位。

B项,名词,早晨。

C项,副词,好像/动词,比得上。

D项,动词,成为/介词,为了。

故选B。

(3)C项,句意:你现在当权掌管事务。“卿”是主语,“今”是状语,“当涂掌事”是谓语核心语,故应在“卿”“今”后面停顿,即:卿/今/当涂掌事。

(4)D项,“也会改变神色,内心惊惶”错误,根据原文“恬若不见”可知,王冕面对狰狞凶恶的神像神色安然,好像没有看见似的。

(5)①孤:古时王侯的自称。益:好处。

②痴:着迷,痴迷。

4.

【答案】

(1)①记功,②靠近、临近,③买,④更加

(2)①远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

②木兰于是女扮男装,买了马具和马,替父亲出征。

(3)写征途,渲染悲凉气氛,借以烘托木兰对亲人的思念之情;写战地生活,渲染紧张森严的气氛,借以烘托木兰的英勇无畏。

(4)双兔傍地走,安能辨我是雄雌

【解答】

(1)①句意:记很大的功。策勋:记功。

②句意:雄雌两兔贴近地面跑。傍:靠近、临近。

③句意:买了马具和马。市:买。

④句意:随着年龄的增长技术更加精深。益:更加。

(2)①戎机:战事。度:越过。

②易:改变,改换。代:替。

(3)【甲】文中“旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾”,这些语句写出了征途中的情景,渲染了悲凉气氛,烘托了木兰对亲人的思念之情;“万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归”则写出了木兰的战地生活,渲染了紧张森严的气氛,借以烘托木兰的英勇无畏。

(4)阅读【甲】文可知,本文讲述了一个叫木兰的女孩,女扮男装,替父从军,在战场上建立功勋,回朝后不愿作官,只求回家团聚的故事。尾句“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌”用比喻作结,以双兔在一起奔跑,难辨雌雄的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军多年未被发现的奥秘加以巧妙的解答,赞扬了这位女子勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神。这与【乙】文“男子可为之事女子未必不可为”一句表达的主旨相似。

5.

【答案】

(1)①仅仅,只,②全,都,③邀请,④边,旁边

(2)①(桃花源中人)就邀请(渔人)到家中,摆酒、杀鸡、做饭(款待他)。

②这个渔人一件件地向(桃花源中人)详细地说出了(自己)所知道的事,(桃花源中人听后)都感叹惋惜。

(3)阡陌交通,鸡犬相闻,隐隐飞桥隔野烟

(4)示例:《桃花源记》一文通过虚构一个与黑暗的现实社会相对立的世外桃源,表达了作者对和平美好生活的向往,对人民安居乐业、没有剥削、没有压迫、社会安定、民风淳朴的理想社会的追求,同时含蓄地表达了对黑暗的现实社会的不满。《桃花溪》诗通过描写桃花溪幽美的景色和作者对渔人的询问,表达了诗人向往世外桃源,追求美好生活的心理。

【解答】

(1)①句意是:仅容一个人通过。才:仅仅,只。

②句意是:全都与桃花源以外的人一样。悉:全,都。

③句意是:其余的人又各自邀请到自己家中。延:邀请。

④句意是:站在岩石西侧询问那捕鱼归来渔人。畔:边,旁边。

(2)①要:同“邀”,邀请。

②为:对、向。叹惋:感叹惋惜。

(3)解答此类题,首先要阅读古诗文内容,理解大意;然后一定要注意审题,根据题干中的问题,抓住关键性信息;最后在古诗文中找出原句即可。阅读《桃花源记》可知,“阡陌交通,鸡犬相闻”两句采用动静结合的手法,从田间小路交错相通和鸡狗鸣叫两个方面写出了桃花源环境的宁静和百姓生活的安逸;《桃花溪》中,“隐隐飞桥隔野烟”一句选取“飞桥”和“野烟”两个意象,化静为动,描绘了一幅山谷云烟缭绕,溪上飞架的高桥若隐若现的画面。

(4)解答此题,需要反复诵读原文,整体感知文章内容,联系写作背景,揣摩作者的思想感情,在此基础上,结合文章内容,抓住关键语句来分析。《桃花源记》借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对现实生活的不满。《桃花溪》中,作者用陶渊明笔下桃花源的意境,作此诗文;通过描写桃花溪幽美的景色和作者对渔人的询问,抒写一种向往世外桃源,追求美好生活的心情。

6.

【答案】

(1)①舍弃,②打听消息

(2)渔人把自己听到的事一一向(桃花源中人)详细地说出,他们都感叹惋惜。

(3)①说明桃花源是作者想象的,是作者心中向往的,在现实生活中并不存在;②反映出当时社会的各个阶层都期盼可以找到像桃花源这般和平宁静、生活富足、没有战乱的地方;③将真实的历史人物引入故事,使故事更显得亦真亦幻,颇具神秘色彩。

(4)自然环境:偏僻幽深、秀美怡人。人文环境:和谐安宁、淳朴真诚、安居乐业。

【解答】

(1)①句意:于是舍弃了船。舍:舍弃。

②句意:都来打听消息。问讯:打听消息。

(2)具言:详细地说出。皆:都

(3)《桃花源记》中文章的结尾写刘子骥寻而“未果”,作者引入这一情节,看似与文章的主要内容无关,犹如闲笔,但此段内容在文章中有着重要作用。作者写刘子骥寻而“未果”,是暗示读者桃花源是作者想象的,是作者心中向往的,在现实生活中并不存在,是找不到的。而作者之所以写这个故事,则反映出当时社会的各个阶层都期盼可以找到像桃花源这般和平宁静、生活富足、没有战乱的地方。刘子骥是历史上真实存在的人物,作者将真实的历史人物引入故事,使故事更显得亦真亦幻,颇具神秘色彩。

(4)《桃花源记》中对自然环境写到“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”,而《蓼庄图记》中写到“西山面之,浑河绕之,奥阻幽深,人迹之所不到”“桑麻林麓,远近映带”,可见两地的自然环境都是“偏僻幽深、秀美怡人”。而人文环境,《桃花源记》中“其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”,《蓼庄图记》中“居民千余家,淳淳闷闷”“家家足衣食,无贵无贱,无贫无富。凡嚣竞凌害、偷盗讼狱、干戈扰攘之事,离别羁旅之苦,父老子弟传世数十,耳未尝闻”,从中可知,两地的人文环境是“和谐安宁、淳朴真诚、安居乐业”。

7.

【答案】

(1)有时,取名,命名

(2)登到高处望去,看到一个奇特的地方,(他)便在那座山上建起一座亭子。

(3)内容上两文都写亭子,都介绍了亭子的位置、亭子周围美丽的自然景色和亭子命名的原因,都表达了人物悠然自得的闲适心情。

【解答】

(1)“或立于陂田”译为:有时立在低洼的池塘。或:有时。

“故名之曰‘放鹤亭’?”译为:因此给这个亭子取名叫“放鹤亭”。名:取名,命名。

(2)升:登。异境:奇特的地方。

(3)解答此题的关键是在理解文本内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找到共同点。首先,两文都是介绍亭子,【甲】文写醉翁亭,【乙】文写放鹤亭;其次,两文都介绍了亭子的位置,【甲】文中“环滁皆山也……峰回路转,有亭翼然临于泉上者”介绍了醉翁亭的位置,【乙】文中“明年春,水落……升高而望,得异境焉,作亭于其上”介绍了放鹤亭的位置;接着,两文都介绍了亭子周围美丽的自然景色,如【甲】文中写醉翁亭周围“西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者”“渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者”,【乙】文写醉翁亭周围“冈岭四合,隐然如大环”“春夏之交,草木际天,秋冬雪月,千里一色。风雨晦明之间,俯仰百变”;然后,两文都介绍了亭子命名的原因,如【甲】文“名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也”,【乙】文“山人有二鹤,甚驯而善飞。旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表,暮则傃东山而归。故名之曰‘放鹤亭’”;最后,两文还都表达了人物的心情,【甲】文直抒胸臆,“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也”表现了作者醉心山水的闲适,【乙】文借景抒情,借“旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表,暮则傃东山而归”表现隐逸者信然自适的生活图景和不为时事所囿的自由心境,两文都写出了作者悠然自得的闲适心情。据此分析作答即可。

8.

【答案】

(1)①既然这样,那么,②曾经,③断,④原因

(2)数十万之众/遂降秦

(3)D

(4)①和尚按照他的话去寻找,果然在上游的几里外找到了石兽。

②赵括从小就学习兵法,谈论战事,认为天下没有谁能敌过他。

(5)讲学家:一知半解、好为人师、自高自大、自以为是。赵奢:行事谨慎、以国家利益为重、有预见。

【解答】

(1)①句意为:既然这样,那么天下的事情。然则:既然这样,那么。

②句意为:曾经和他的父亲赵奢谈论用兵作战的事。尝:曾经。

③句意为:并断绝赵军的运粮通道。绝:断。

④句意为:赵括的母亲问赵奢其中的原因。故:原因。

(2)在划分朗读停顿时,主语和谓语之间要停顿,此句主语是“数十万之众”,谓语是“遂降”,句意为:几十万赵军投降了秦国。“数十万之众”后面应停顿。

(3)A项,经过,经历/读。

B项,这/判断词,是。

C项,指石兽/主谓之间,取消句子独立性。

D项,只。

故选D。

(4)①如:按照。于:在。

②言:谈论。以:认为。莫:没有谁。

(5)解答此题,可根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析,并从人物的性格和思想品质方面进行概括。根据【甲】文中讲学家所说的话“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”可知,他是一个好为人师、自高自大、自以为是的人。根据【乙】文中赵奢所说的话“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括即已,若必将之,破赵军者必括也”可知,他是一位行事谨慎、以国家利益为重、有预见的人。

9.

【答案】

(1)D

(2)C

(3)A

(4)①所以我虽然愚钝,但最终能够有所收获。

②遇到藏书之家,必然会借宿于此家,留下将藏书读尽才离开。

(5)【甲】文写借书着力突出了宋濂讲求诚信、虚心刻苦、不畏艰辛的求学精神。

【乙】文写借书,则体现出郑樵搜奇访古、博览群书的治学精神。

【解答】

(1)D项,句意:郑樵回来后,更加奋发学习和研究。益:更加。

(2)“久之”的意思是“很久之后”,表示时间,其后应断开,排除B、D两项;“名山大川”是一个完整的词语,指有名的高山和大河,中间不可断开,排除A项。

故选C。

(3)A项,“目的是勉励马生成为德才兼备的人”错误,作者写作此文的目的是勉励马生勤奋学习。

(4)①愚:愚钝。卒:最终。闻:收获。

②借:借宿。乃:才。去:离开。

(5)【甲】文中,作者写到“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约”,这表现了宋濂借书过程中的不畏艰辛、虚心刻苦、讲求诚信的精神。【乙】文中“久之乃游名山大川搜奇访古,遇藏书家,必借留读尽乃去”可看出,郑樵对读书的热爱,体现出他搜奇访古、博览群书的治学精神。

10.

【答案】

(1)①格外(特别,尤其),②像鸟张开翅膀一样,③命名,④这,⑤遮阳纳凉

(2)①欣赏山水的乐趣,领会在心里,寄托在喝酒上。

②我(欧阳修)来到这里,喜欢这地方僻静,而政事简单,又爱它的风俗安恬闲适。

(3)乐其岁物之丰成,安此丰年之乐者

(4)与民同乐的高尚情怀。

【解答】

(1)①句意为:树林和山谷格外秀美。尤:格外(特别,尤其)。

②句意为:有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上。翼然:像鸟张开翅膀一样。

③句意为:给它命名的又是谁呢?名:命名。

④句意为:在山谷间找到这样的甘泉之后。斯:这。

⑤句意为:(春天)采摘幽香的鲜花,(夏天)在茂密的乔木下遮阳纳凉。荫:遮阳纳凉。

(2)①乐:乐趣。得:领会。寓:寄托。

②之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性。乐:喜欢。俗:风俗。

(3)阅读【乙】文,根据亭子名字中的“丰乐”,在文中找到包含这两个字的句子,即“又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也”。从文章内容来看,“又幸其民乐其岁物之丰成”和“使民知所以安此丰年之乐者”直接写出了“丰年之乐”和“安享丰年之乐”,筛选这两个句子中体现“丰”“乐”的内容作答即可。

(4)【甲】文中,作者为亭子命名为“醉翁亭”,与客一同游玩、饮酒,体现了作者与民同乐的高尚情怀;【乙】文从最后一段中的“夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也”可知,也是体现了作者与民同乐的情怀。据此分析作答即可。

11.

【答案】

(1)①没有什么可以拿来,没办法,②振奋,③助词,用于句首,表示发端,④有才德的人

(2)小人寡欲/则能谨身节用/远罪丰家。

(3)①年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失。

②是说有好品德的人都是由节俭而来的。

(4)目的在于告诫儿子要生活节俭,注重修身养性,以此来培养自己的品德,表达了对后代志存高远的厚望。

【解答】

(1)①句意:不恬静寡欲无法明确志向。无以:没有什么可以拿来,没办法。

②句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励:振奋。

③句意:如果节俭就少贪欲。夫:助词,用于句首,表示发端。

④句意:有才德的人如果少贪欲。君子:有才德的人。

(2)“则”是表示顺承关系的连词,应与后句相连;而“谨身节用”和“远罪丰家”二者是并列关系,应在中间断开,故正确断句为:小人寡欲/则能谨身节用/远罪丰家。

(3)①驰:疾行,指疾速逝去。意:意志。去:丧失。

②言:说。皆:都。

(4)通过【乙】文中的内容可知,司马光写给儿子的这封信主要是要求儿子杜绝奢侈,保持节俭。从文中“俭,德之共也”“侈,恶之大也”“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身”等内容可看出作为父亲的司马光对儿子的谆谆教诲。而【甲】文中诸葛亮对儿子也有节俭的要求,从“俭以养德”可以看出,诸葛亮认为节俭可以让自己的品德得到修养。所以,两位作者给儿子写信的目的在于告诫儿子要生活节俭,注重修身养性,以此来培养自己的品德,表达了对后代志存高远的厚望。

12.

【答案】

(1)①达到,②增长,③振奋,④亲自

(2)①以屏除杂念和干扰来提高自身的修养,以节俭来培养自身的品德。

②学习必须专心致志,而才干来自勤奋学习。

(3)非淡泊无以明志,非宁静无以致远,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

(4)【甲】文:①有教育的智慧:用“静以修身,俭以养德”教导子女,要“宁静致远,淡泊明志”,才能增长自己的才干。②有学习的智慧:“非学无以广才,非志无以成学”,深谋远虑,也是日积月累的学习而达到的,只有不断学习,才能增长自己的才干,只有带着心志才能获得学习的效果。

【乙】文:做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神,一个既有书本知识,又有实践精神的人,才是真正有学问的人。

【解答】

(1)①句意:不排除外来干扰就没办法达到远大目标。致:达到。

②句意:不学习就无法增长自己的才干。广:增长。

③句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励:振奋。

④句意:要透彻地认识事物还必须亲自实践。躬:亲自。

(2)①静:屏除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。养德:培养品德。

②静:专心致志。才:才干。

(3)解答此类题,首先要阅读文章内容,理解大意;然后一定要注意审题,根据题干中的问题,抓住关键性信息;最后在文章中找出原句即可。【甲】文“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的意思是“不内心恬淡、不慕名利就没办法明确志向,不排除外来干扰就没办法达到远大目标”,这句话告诉我们要“志存高远”;【乙】文“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的意思是“从书本上得来的知识毕竟不够完善,要透彻地认识事物还必须亲自实践”,这句话从书本与实践的关系上强调了实践的重要性。

(4)解答此题,需在理解文章大意的基础上进行分析概括。阅读文本可知,从【甲】文“静以修身,俭以养德”可以看出,诸葛亮教导子女要宁静致远,淡泊明志,有教育的智慧;从“非学无以广才,非志无以成学”可以看出,诸葛亮深谋远虑,教育子女要不断学习,才能增长自己的才干,体现了诸葛亮有学习的智慧。【乙】文“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”强调了做学问的功夫要下在哪里的重要性。做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神,但仅此还不够,因为那只是书本知识,书本知识是前人实践经验的总结,不能纸上谈兵,要“亲身躬行”。一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。只有通过“躬行”,把书本知识变成实际知识,才能发挥所学知识对实践的指导作用。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共4页

◎

第2页

共4页