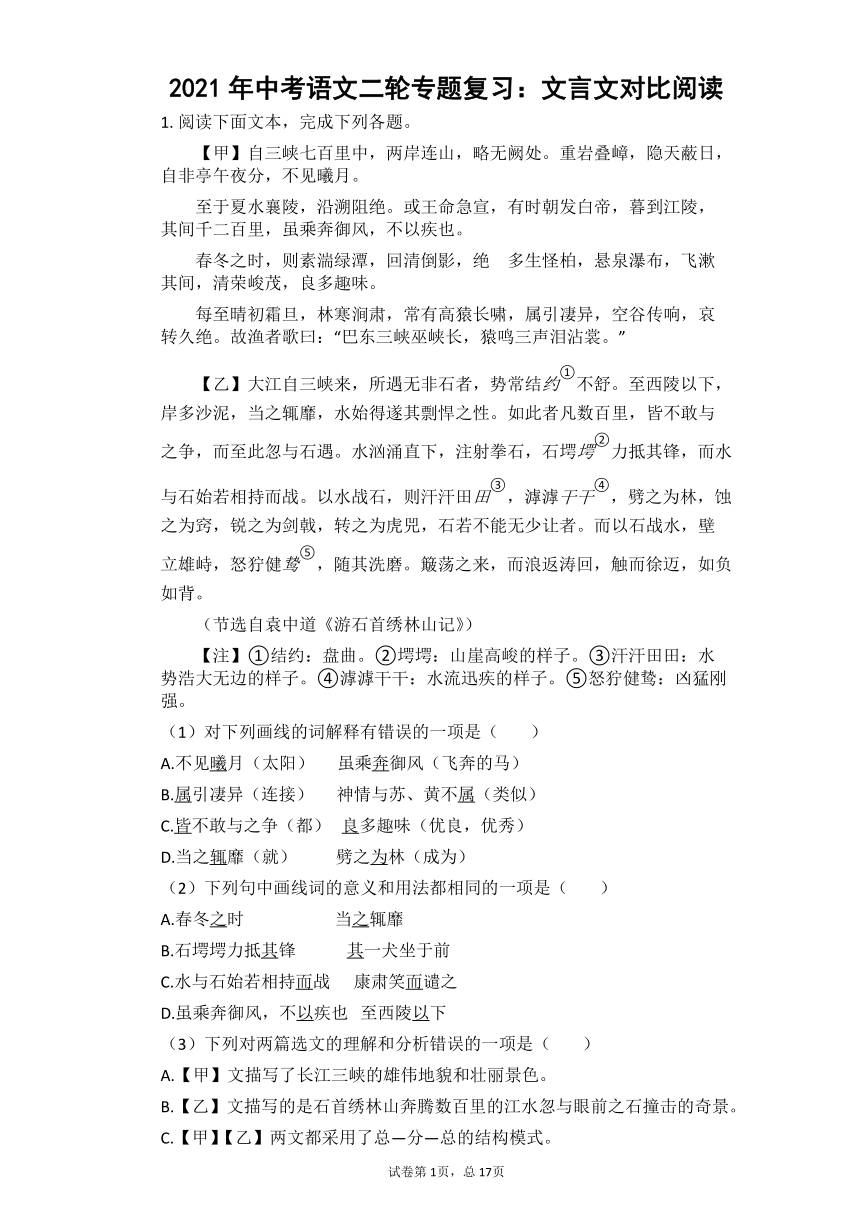

2021年中考语文二轮专题复习:文言文对比阅读(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习:文言文对比阅读(word版含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

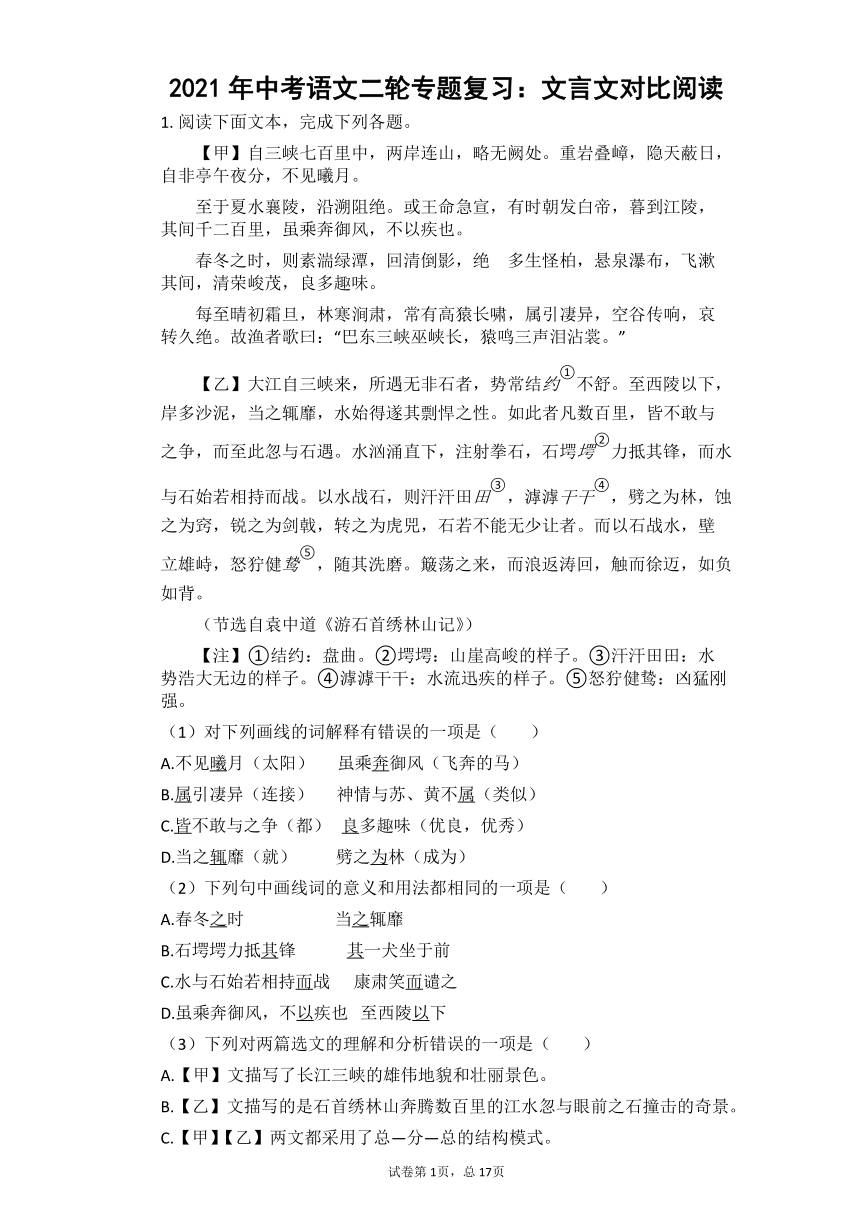

2021年中考语文二轮专题复习:文言文对比阅读

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝?多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

【乙】大江自三峡来,所遇无非石者,势常结不舒。至西陵以下,岸多沙泥,当之辄靡,水始得遂其剽悍之性。如此者凡数百里,皆不敢与之争,而至此忽与石遇。水汹涌直下,注射拳石,石堮力抵其锋,而水与石始若相持而战。以水战石,则汗汗田,滹滹,劈之为林,蚀之为窍,锐之为剑戟,转之为虎兕,石若不能无少让者。而以石战水,壁立雄峙,怒狞健,随其洗磨。簸荡之来,而浪返涛回,触而徐迈,如负如背。

(节选自袁中道《游石首绣林山记》)

【注】①结约:盘曲。②堮堮:山崖高峻的样子。③汗汗田田:水势浩大无边的样子。④滹滹干干:水流迅疾的样子。⑤怒狞健鸷:凶猛刚强。

(1)对下列画线的词解释有错误的一项是(????????)

A.不见曦月(太阳)?

?

?

虽乘奔御风(飞奔的马)

B.属引凄异(连接)?

?

?

神情与苏、黄不属(类似)

C.皆不敢与之争(都)?

?良多趣味(优良,优秀)

D.当之辄靡(就)?

?

?

?

?

劈之为林(成为)

(2)下列句中画线词的意义和用法都相同的一项是(????????)

A.春冬之时?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?当之辄靡

B.石堮堮力抵其锋?

?

?

?

?

?

?其一犬坐于前

C.水与石始若相持而战?

?

?

康肃笑而谴之

D.虽乘奔御风,不以疾也?

?至西陵以下

(3)下列对两篇选文的理解和分析错误的一项是(????????)

A.【甲】文描写了长江三峡的雄伟地貌和壮丽景色。

B.【乙】文描写的是石首绣林山奔腾数百里的江水忽与眼前之石撞击的奇景。

C.【甲】【乙】两文都采用了总—分—总的结构模式。

D.【甲】【乙】两文都表达了作者对祖国山河无比热爱的思想感情。

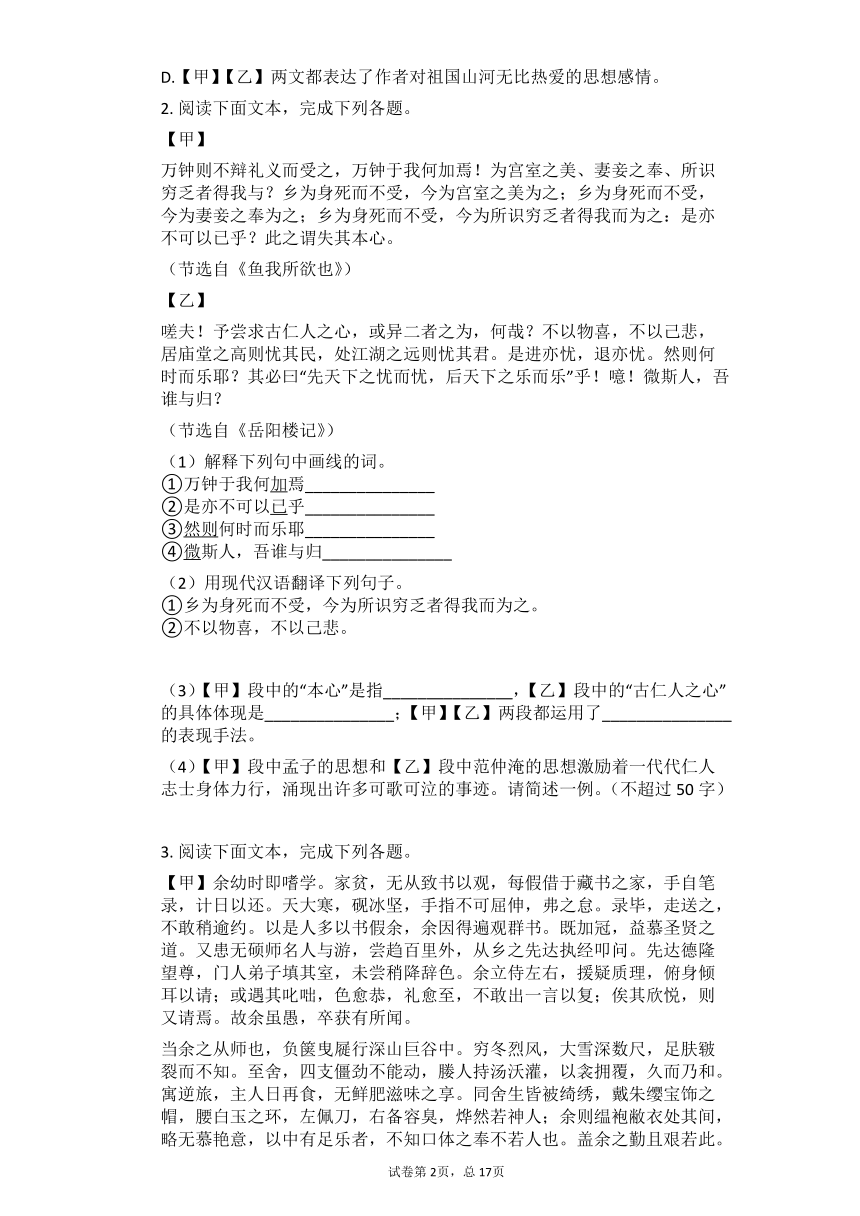

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(节选自《岳阳楼记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①万钟于我何加焉_______________

②是亦不可以已乎_______________

③然则何时而乐耶_______________

④微斯人,吾谁与归_______________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

②不以物喜,不以己悲。

(3)【甲】段中的“本心”是指_______________,【乙】段中的“古仁人之心”的具体体现是_______________;【甲】【乙】两段都运用了_______________的表现手法。

(4)【甲】段中孟子的思想和【乙】段中范仲淹的思想激励着一代代仁人志士身体力行,涌现出许多可歌可泣的事迹。请简述一例。(不超过50字)

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(宋濂《送东阳马生序》)

【乙】任末年十四,学无常师,负笈从师不远险阻。每言:人若不学,则何以成?或依林木之下,编茅为庵,削荆为笔,刻树汁为墨。夜则映星月而读,暗则缕麻蒿以自照。观书有会意者,题其衣裳,以记其事。门徒悦其勤学,常以净衣易之。临终诫曰:“夫人好学,虽死犹存;不学者,虽存,谓之行尸走肉耳。”

(《拾遗记》节选)

【注】①任末:人名。②笈:书箱。③庵:茅草小屋。④荆:灌木名。⑤麻蒿:植物名,点燃后可照明。⑥悦:敬佩。

(1)解释下列句子中画线词的含义。

①腰白玉之环(?

?

?

?

)?

?

?

?

?②烨然若神人(?

?

?

?

)

③负笈从师(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

??④常以净衣易之(?

?

?

?

)

(2)下列各组画线词用法和意义相同的一项是(?

?

?

?

)

A.盖余之勤且艰若此?

?

?

?谓之行尸走肉

B.计日以还?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?以记其事

C.或遇其叱咄?

?

?

?

?

?

?

?

?或依林木之下

D.则又请焉?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

则何以成

(3)翻译下列句子。

①既加冠,益慕圣贤之道。

②夜则映星月而读,暗则缕麻蒿以自照。

(4)划分下面语句朗读节奏正确的一项是(????????)

或依林木之下

A.或/依林木之下

B.或依/林木之下

C.或依林/木之下

D.或依林木/之下

(5)对【甲】【乙】两文分析有误的一项是(????????)

A.“序”和“记”都是古代的一种文体,【甲】文的“序”重在赠言,【乙】文的“记”旨在劝谏。

B.【甲】文详细记叙、生动描写了自己借书求师之难、奔走之苦,勉励青年人珍惜良好的学习环境,专心治学;【乙】文简要概述,细致描写了任末求学不易、条件之艰,强调了终身学习的重要性。

C.【甲】文叙议结合,以叙为主,对比鲜明,很有说服力;【乙】文叙描相融,注重细节,言辞恳切,极富感染力。

D.【甲】文语言朴实,字字辛酸,但并未嗟叹,认为学之成就不在环境优越,而在于主观努力;【乙】文语句凝练,情真意切,却伤感失落,觉得条件艰苦,终将影响求学与成功。

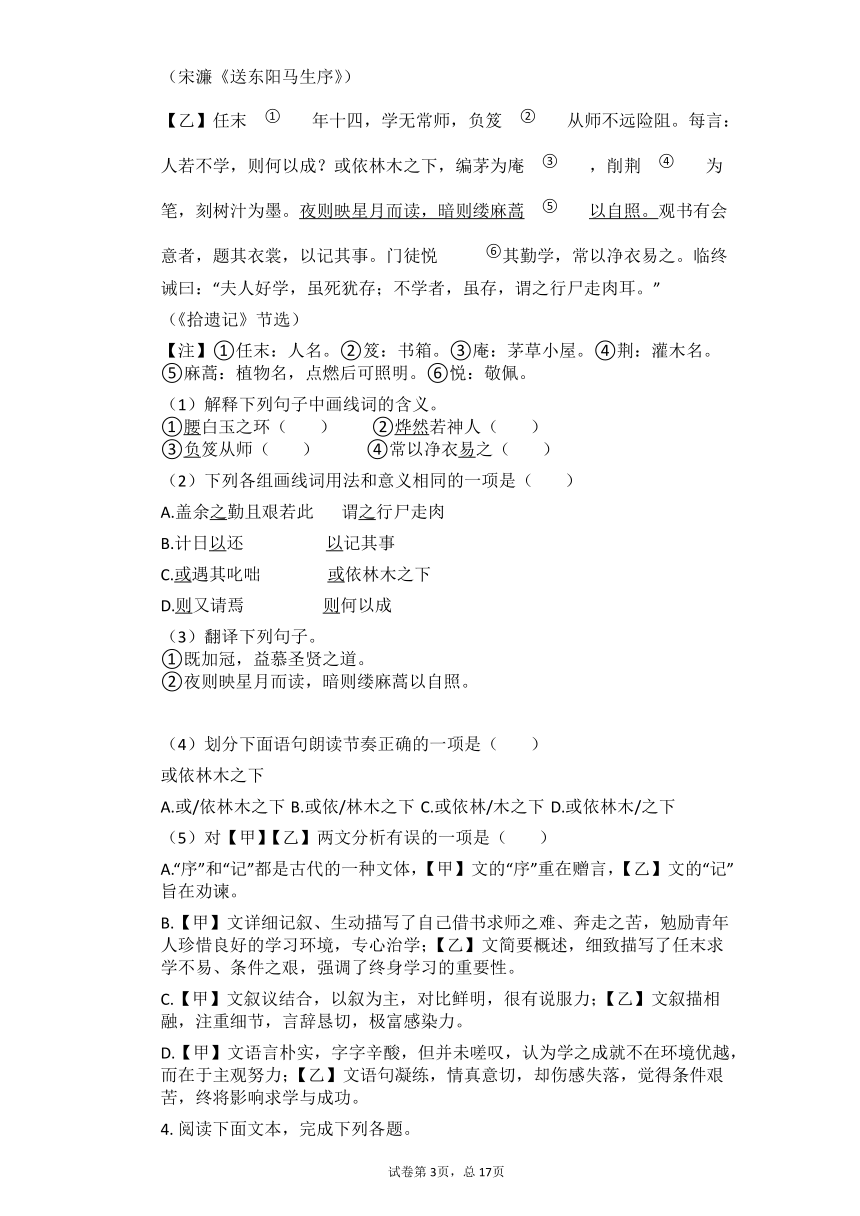

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】律知武终不可胁,白单于。单于益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归,别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落。积五六年,单于弟於靬王弋射海上。武能网纺缴,檠弓弩,於靬王爱之,给其衣食。三岁余,王病,赐武马畜、服匿、穹庐、王死后,人众徙去。其冬,丁令盗武牛羊,武复穷厄。

【注】①旃:通“毡”。②北海:当时匈奴北境。③羝:公羊。④常惠:苏武部下。⑤去:jǔ,收藏。⑥旄:毛。⑦弋射:狩猎。⑧檠:矫正。⑨服匿:盛酒酪的容器。

(1)选出下面各组句子中,画线词语意思相同的一项(????????)

A.故不为苟得也/匈奴以为神

B.鱼,我所欲也/单于益欲降之

C.如使人之所欲莫甚于生/使牧羝

D.所恶莫甚于死者/别其官属常惠等各置他所

(2)将选文中画线语句翻译成现代汉语。

①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

②乃幽武置大窖中,绝不饮食。

(3)请用“/”给下面的句子断句,断两处。

仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落。

(4)【甲】文中孟子的主要观点是“_______________”,苏武是如何用行动践行着孟子的这一思想的?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】《<论语>十二章》选段

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

③子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

④子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

⑤子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

⑥子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

【乙】《诫子书》

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)下列句子中画线词语的解释,不正确的一项是(????????)

A.不亦说乎(同“悦”,愉快)

B.吾日三省吾身(自我检查、反省)

C.非宁静无以致远(没有什么可以拿来,没办法)

D.险躁则不能治性(达到)

(2)下列各组中画线词的意义或用法相同的一项是(????????)

A.学而不思则罔?

?

?

?

?

非志无以成学

B.学而时习之?

?

?

?

?年与时驰

C.不亦乐乎?

?

?

不亦君子乎

D.人不知而不愠?

?

?

?温故而知新

(3)下列对文章内容的理解与分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文第①句中的“君子”与【乙】文中的“君子”意思相同,都指有才德的人。

B.【甲】【乙】两文都强调了要重视品德修养,治学要有正确的学习方法,还要惜时。

C.孔子提倡学习要与思考相结合,诸葛亮认为,学习必须宁静、明志。

D.诸葛亮提出的“君子之行”是指静以修身,俭以养德,淡泊明志,宁静致远。

(4)把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

②非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(节选自《孟子》)

【乙】何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利,诏下,所在毋敢隐。易于视诏书曰:“益昌人不征茶且不可活,矧厚赋毒之乎?”命吏阁诏,吏曰:“天子诏何敢拒?吏坐(因此)死,公得免窜邪?”对曰:“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹(你们)。”即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

(节选自《新唐书·何易于传》)

【注】①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:这里指盛产茶叶的地方。③矧(shěn):况且,何况。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:这里指被流放。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①丈夫之冠也(????????)

②得志,与民由之(????????)

③所在毋敢隐(????????)

④观察使素贤之(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

②天子诏何敢拒?吏坐(因此)死,公得免窜邪?

(3)善用修辞增强雄辩力量是孟子散文的突出特点,请结合语段【甲】第二段的内容简要分析。

(4)根据你对语段【甲】中“大丈夫”的理解,你认为语段【乙】中的何易于能否称得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自蒲松龄《聊斋志异·狼》)

【乙】王武子善解马性。尝乘一马,著连障。前有水,终日不肯渡。王云:“此必是惜障泥。”使人解去,便径渡。

(选自《世说新语·术解第二十》)

【注】①连钱:一种花饰,像钱纹。②障泥:垫马鞍的垫子,下垂至马腹,用来挡泥土。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①止有剩骨?

?

止:_______________

②并驱如故?

?

驱:_______________

③弛担持刀?

?

弛:_______________

④意将隧入?

?

意:_______________

⑤尝乘一马?

?

尝:_______________

(2)翻译下列句子。

①乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

②使人解去,便径渡。

(3)按要求填写句子。

①【甲】文中,揭示主旨的句子是:_______________。

②【乙】文中,中心句子是:_______________。

(4)【甲】文的狼是恶者,【乙】文中的马是善者,分别表现在什么地方?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自诸葛亮《诫子书》)

【乙】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自蒲松龄《狼》)

(1)解释下面句子中画线词语的意思。

①淫慢则不能励精?

?

?

??励精:_______________

②目似瞑,意暇甚?

?

?

?

意:_______________

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(3)结合【甲】文具体内容,谈谈诸葛亮写《诫子书》的用意是什么。

(4)【乙】文蒲松龄的《狼》篇幅短小,结构紧凑。那么本文在写法上都有哪些特点呢?请你结合选文,简要概括出至少两点。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】

有车夫载重登坡,方竭力时,一狼来啮其臀。欲释手,则货敝身压,忍痛推之。既上,则狼已龁片肉而去。乘其不能为力之际,窃尝一脔,亦黠而可笑也。

【注】①敝:摔坏。②龁(hé):咬。③脔(luán):小块的肉。

(1)【甲】【乙】出自同一部文言短篇小说集《_______________》,作者是_______________朝的_______________。

(2)解释画线的词。

①其一犬坐于前(?

?

?

?

)

②目似瞑(?

?

?

?

)

③屠暴起(?

?

?

?

)

④乃悟前狼假寐(?

?

?

?

)

⑤欲释手(?

?

?

?

)

(3)翻译句子

①禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

②既上,则狼已龁片肉而去。

(4)故事讲完之后,【甲】【乙】两文的结尾都用了_______________的表达方式,其作用是总结全文,点明文章主旨。

(5)用原文词句填空。

两文中狼的共同点可以用“①_______________”(一个字)来概括。如【甲】文前狼假寐的神态“②_______________”和【乙】文中狼的进攻时机“③_______________”都能体现出这一特点。?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】赵且伐燕,苏代为燕谓惠王曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝而鹬啄其肉,蚌合而拑其喙。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽之。今赵且伐燕,燕、赵久相支,以弊大众,臣恐强秦之为渔夫也。故愿王熟计之也!”惠王曰“善!”乃止。

(选自《战国策》,有删改)

【注】①且:将要。②苏代:人名。③惠王:赵惠王。他将要攻打燕国。④曝:曝晒。⑤拑:通“钳”,夹住。⑥喙:鸟兽的嘴。⑦禽:通“擒”,捉住。⑧熟:仔细。

(1)解释下列画线字在文中的意思。

①能面刺寡人之过者?

?

?

?

?

面:_______________

②臣之妻私臣?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

私:_______________

③时时而间进?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

间:_______________

④臣恐强秦之为渔夫也?

?

?

?恐:_______________

⑤明日不雨,即有死蚌?

?

?

?雨:_______________

(2)翻译下列句子。

①能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

②蚌方出曝而鹬啄其肉。

(3)【甲】【乙】两文讲的都是成功进谏国君的故事。结合【乙】文,请具体说明苏代向赵惠王进谏时所用的方法,并简要分析这样进谏的好处。

(4)下列对【甲】【乙】文段的理解表述不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中画线的句子朗读节奏应为:今齐/地方千里。

B.【甲】文中的邹忌讽谏齐威王时,由生活琐事推及国家大事,注重细节和对话描写,人物形象生动。

C.《战国策》中文章大都短小精悍,富有哲理,很多成语都出自其中。如【甲】文中的“门庭若市”,【乙】文中的“鹬蚌相争,渔人得利”。

D.【甲】【乙】两文的论证方法略有不同,【甲】文采用类比的方法论证,【乙】文采用设喻的方法论证。

参考答案

1.

【答案】

CCC

【解答】

(1)C项,“良多趣味”句意:有很多趣味。良:甚,很。

(2)A项,之,结构助词,的/代词,它;

B项,其,代词,它/代词,其中;

C项,而,连词,表修饰关系/连词,表修饰关系;

D项:以,动词,认为/助词,表方位。

故选C。

(3)C项,【甲】【乙】两文采用的是总—分的结构模式。

2.

【答案】

(1)①益处,②停止,③既然这样,那么,④如果没有

(2)①先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,如今(有人)却为了让所认识的穷困贫乏的人感激我的恩德而接受了它。

②不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(3)本来就有的羞恶廉耻之心,“不以物喜,不以己悲”或“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,对比

(4)示例:苏武被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。在如此艰难的环境下,他仍拄着汉朝的旄节,不屈节辱命。他出使时正值壮年,待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

【解答】

(1)①句意:优厚的俸禄对于我有什么益处呢!加:益处。

②句意:这种行为不可以停止吗?已:停止。

③句意:既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?然则:既然这样,那么。

④句意:如果没有这种人,我同谁一道呢?微:如果没有。

(2)①乡:同“向”,先前,从前。得:同“德”,感恩、感激。

②互文的手法。以:因为。

(3)根据【甲】文原文“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”可知,“本心”是指本来就有的羞恶廉耻之心。

根据【乙】文“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎”可知,“古仁人之心”具体体现在:不以物喜,不以己悲(或“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”)。

两文中都用到的表现手法是对比。如【甲】文中“乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之”,将过去和现在的不同行为进行对比;【乙】文中“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣”“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”将天阴、天晴时登楼者的不同心情进行对比。

(4)“许多可歌泣的事迹”可以是符合孟子思想“舍生取义”的,如文天祥、岳飞、刘胡兰、董存瑞等,也可以是符合范仲淹思想“以天下为己任”的,如海瑞、包拯、孔繁森、焦裕禄、杨善洲等。符合题目的要求即可,注意不超过50字。

3.

【答案】

(1)①用作动词,在腰间佩戴,②光彩鲜明的样子,③背,④交换

(2)C

(3)①成年以后,(我)更加仰慕圣贤的学说。

②晚上就在星月的辉映下读书,遇上没有月亮的黑夜,他便点燃麻蒿来取光。

(4)A

(5)D

【解答】

(1)①句意是:腰间佩戴着白玉环。腰:用作动词,在腰间佩戴。

②句意是:光彩鲜明,像神仙一样。烨然:光彩鲜明的样子。

③句意是:背着书箱跟老师求学。负:背。

④句意是:常用干净的衣服交换任末的脏衣服。易:交换。

(2)A项,助词,用于主谓之间,取消句子的独立性/代词,他。

B项,相当于“而”,连词,表修饰,不译/连词,用来。

C项,副词,有时/副词,有时。

D项,连词,就/连词,那么。

故选C。

(3)①既加冠:加冠之后,指已成年。古时男子二十岁举行加冠(束发戴帽)仪式,表示已经成人。后人常用“冠”或“加冠”表示年已二十。益:更加。慕:仰慕。

②夜:晚上。则:就。

(4)句意为:有时靠在树下。“或”译为“有时”,其后应停顿。故朗读节奏应为:或/依林木之下。故选A。

(5)D项,“却伤感失落,觉得条件艰苦,终将影响求学与成功”表述有误。【乙】文表现了任末不怕吃苦,在逆境中乐观向上的高贵精神品质。

4.

【答案】

(1)B

(2)①采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用,采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

②就把苏武囚禁起来放在大地窖里面,断绝他的吃的喝的。

(3)仗汉节牧羊/卧起操持/节旄尽落。

(4)舍生取义,保持自己的民族气节,坚决不投降,忠于自己的职责,不辱使命。

【解答】

(1)A项,为,做/作为,当作;

B项,欲,想要/想要;

C项,使,与“如”连用,作为一个词,表示假设,如果,假使/让;

D项,所,与动词组成名词性词组,表示涉及的对象/地方。

故选B。

(2)①由是:从这里,从此,因此。这里指“采用某种手段”。辟:同“避”,躲避。

②幽:囚禁。置:放。绝:断绝。

(3)“仗汉节牧羊”和“卧起操持”是同一主语的两个行为,主语都为“苏武”,应在二者中间断开,“节旄尽落”的主语是“节旄”,与上句主语不同,应在“节旄”前断开。故正确断句为:仗汉节牧羊/卧起操持/节旄尽落。

(4)通过【甲】文“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”可知,文章中孟子的主要观点是“舍生取义”,而【乙】文中苏武面对匈奴的威逼利诱,绝不屈服,从“仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落”可知,他一直保持着自己的民族气节和国家尊严,坚决不向匈奴投降,忠于自己的职责,不辱使命,苏武正是用这些行动来践行孟子这一主张的。

5.

【答案】

(1)D

(2)C

(3)B

(4)①懂得学习的人不如喜爱学习的人,而喜爱学习的人不如以学习为乐趣的人。

②不内心恬淡,不慕荣利就无法明确志向;不摒除杂念和干扰就无法达到远大目标。

【解答】

(1)D项:轻薄浮躁就不能修养性情。治:修养。

(2)A项,动词,学习/名词,学问。

B项,副词,按时/名词,岁月,时间。

C项,副词,也。

D项,动词,了解,知道/动词,得到。

故选C。

(3)B项,“治学要有正确的学习方法,还要惜时”说法错误。【甲】文没有谈到惜时问题,【乙】文没有谈到学习方法的问题。

(4)①第一个“之”:代词,它,这里指学问和事业,一说,指仁德。者:……的人。乐:以……为乐。

②淡泊:内心恬淡,不慕荣利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。致远:达到远大目标。

6.

【答案】

(1)①行冠礼,②遵从,③不,④一向,向来,平时

(2)①他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下就平安无事。

②天子的诏书谁敢拒绝?我们这些差役会因此而获死罪,大人难道能逃脱被流放的刑罚吗?

(3)①使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点;②使用排比(反复),阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴。

(4)能称得上“大丈夫”。①为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心;②焚诏(抗诏),不惧权势。

【解答】

(1)①句意:男子行加冠礼时。冠:行冠礼。

②句意:能实现理想时,与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

③句意:盛产茶叶的地方的官员不准为百姓隐瞒。毋:不。

④句意:州里的观察使一向认为何易于贤能。素:一向,向来,平时。

(2)①惧:害怕。安居:安静。熄:平息,指战火熄灭,天下太平。

②何:谁。拒:拒绝。吏:差役。窜:流放。

(3)解答本题要结合具体语句,从修辞及其作用等角度来分析孟子的文章在语言表达上的特点。“孟子曰:‘是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?’”一句运用反问的修辞手法,以不可辩驳的语气否定景春的观点,增强语势。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”两句使用排比和反复,阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴,排比句式增强了语势且富有节奏感。

(4)解答本题要先明确观点“能称得上‘大丈夫’”。然后结合“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹”可知,何易于为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心,符合孟子“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”的说法。结合“命吏阁诏”“即自焚之”可知,何易于为了百姓抗诏,为了百姓和小吏焚诏,不惧权势,符合孟子“威武不能屈”的观点。故可判断,何易于称得上“大丈夫”。

7.

【答案】

(1)①仅,只,②追随,追赶,③解除,卸下,④想,打算,⑤曾经

(2)①(屠户)才明白前面的狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌人的。

②叫人解下垫子,马就径直渡过去了。

(3)①禽兽之变诈几何哉?止增笑耳,②王武子善解马性

(4)【甲】文的两狼不仅吃完屠户给的骨头,还想要吃屠户本人。【乙】文中的马不肯涉水,是怕水浸坏背上的垫子。

【解答】

(1)①句意为:只有剩下的骨头。止:仅,只。

②句意为:像原来一样一起追赶。驱:追随,追赶。

③句意为:放下担子拿起屠刀。弛:解除,卸下。

④句意为:想要从通道进入。意:想,打算。

⑤句意为:(他)曾经骑一匹马(外出)。尝:曾经。

(2)①寐:睡觉。盖:表示推测,大概,原来是。

②径:径直。

(3)①【甲】文中,作者在描写了狼的狡诈之后,在结尾发出了“禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”的感慨,揭示了文章的主旨,表达了对狼可悲下场的嘲讽,以及对屠户勇敢、机智的斗争精神的赞扬,说明了狼虽然贪婪凶残,狡诈阴险,但在智慧勇敢的人面前,终究难逃灭亡的命运。

②【乙】文中,王武子了解马的脾性,找出了马不渡河的真正原因,表现了其“善解马性”的本领,因此“王武子善解马性”一句是文章的中心句。

(4)根据【甲】文中的“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”“乃悟前狼假寐,盖以诱敌”等内容可知,两狼不仅吃完屠户给的骨头,还想要吃屠户本人,由此可见狼的穷凶极恶。根据【乙】文中的“前有水,终日不肯渡。王云:‘此必是惜障泥。’使人解去,便径渡”可知,马怕水浸坏背上的垫子而不肯涉水渡河,由此可以看出马的善心。

8.

【答案】

(1)①振奋精神,②这里指神情、态度

(2)①不内心恬淡、不慕名利,无法明确自己的志向,不摒除杂念和干扰,宁静专一,无法达到远大的目标。

②狼也是狡猾的,可是一会儿两只狼都被杀死,禽兽的诡诈手段能有多少啊?只是增加笑料罢了。

(3)告诫儿子“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,要修养自己的人格和品德,就要淡泊名利,生活节俭,还要注意珍惜光阴,刻苦学习。

(4)①先叙事,后议论揭示寓意。②叙事简洁生动,故事情节曲折。③借物喻人,寓意深刻,令人警醒。④运用动作、心理等描写来刻画狼和屠户,使之艺术形象突出、鲜明。

【解答】

(1)①句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励精:振奋精神。

②句意:(那只狼的)眼睛似乎闭上了,神情悠困得很。意:这里指神情、态度。

(2)①淡泊:内心恬淡,不慕名利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。致远:达到远大目标。

②黠:狡猾。顷刻:一会儿。变诈:巧变诡诈。几何:多少,意思是能有多少。

(3)【甲】文是诸葛亮写给他儿子诸葛瞻的一封家书。在《诫子书》中,诸葛亮教育儿子,要“淡泊”自守,“宁静”自处,在淡泊和宁静的自身修养上狠下功夫。文中“非学无以广才,非志无以成学”指明了立志与学习的关系,“年与时驰,意与日去”强调了惜时的重要意义。诸葛亮以《诫子书》来劝诫儿子要宁静专一,勤俭,淡泊名利,不能浮躁,珍惜时间。

(4)《狼》篇幅很短,却写出了一个跌宕起伏、引人入胜的完整故事。文章先叙事,后议论,叙事简洁,情节曲折。开头仅用20个字就交待了故事发生的时间、地点、人物,点明了“一屠”与“两狼”的矛盾,渲染了危险、紧张的气氛,随后矛盾步步发展,写了屠户投骨止狼、两狼并驱如故、屠户持刀对狼、两狼要前后夹攻、屠户暴起杀狼几个情节,一波未平,一波又起。作者在结尾的议论,虽只寥寥数语,却言简意赅,点明了故事的社会意义,发人深思。作者在激烈的矛盾冲突中运用动作、心理等描写塑造了屠户这个真实可信、鲜明生动的人物形象,也揭示了狼的凶狠、狡诈,借物喻人,寓意深刻。

9.

【答案】

(1)聊斋志异,清,蒲松龄

(2)①像狗似的,②闭上眼睛,③突然,④睡觉,⑤放开,放下

(3)①禽兽的诡诈手段能有多少啊?只是增加笑料罢了。

②上了坡之后,狼已经咬了一片肉离开了。

(4)议论

(5)①黠,②目似瞑,意暇甚,③方竭力时(乘其不能为力之际)

【解答】

(1)根据积累可知,【甲】【乙】同出自清代蒲松龄的文言短篇小说集《聊斋志异》。蒲松龄,字留仙,世称“聊斋先生”。

(2)①句意:其中的另一只像狗似的蹲坐在前面。犬:像狗似的。

②句意:眼睛好像闭上了。瞑:闭上眼睛。

③句意:屠户突然跃起。暴:突然。

④句意:他才知道前面的狼是假装睡觉。寐:睡觉。

⑤句意:车夫想要放开手。释:放开,放下。

(3)①变诈:巧变诡诈。几何:多少,意思是能有多少。止:通“只”,只是。耳:罢了。

②既:已经,……以后。去:离开。

(4)【甲】文中最后一段“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”运用了议论的表达方式,【乙】文中的结尾句“亦黠而可笑也”也是运用了议论的表达方式。两文的结尾都对狼的行为作出了评价,总结了全文,点明了文章的主旨。

(5)从【甲】文中前狼“目似瞑,意暇甚”来诱骗屠夫和【乙】文中狼选择的进攻时机“方竭力时”和“乘其不能为力之际”可以看出,两文的狼都是狡诈的,这点可以通过两文中的“黠”来概括。

10.

【答案】

(1)①当面,②偏爱,③间或、偶然,④担心,⑤下雨

(2)①能够在公共场所指责讥刺(寡人)的过失,并能传到我耳朵里的,得下等奖赏。

②看见一只河蚌正从水里出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉。

(3)苏代用寓言故事引入(讽喻或设喻方式),喻事明理,生动形象、直白明了,使惠王易于接受,态度诚恳,为燕赵双方的利益着想,陈述利害,入情入理。

(4)A

【解答】

(1)①句意:能够当面指责我的过错的人。面:当面。

②句意:我的妻子偏爱我。私:偏爱。

③句意:还不时地有人偶然进谏。间:间或、偶然。

④句意:我担心强大的秦国就要成为那不劳而获的渔翁了。恐:担心。

⑤句意:明天不下雨,就有死蚌了。雨:下雨。

(2)①市朝:指集市、市场等公共场合。闻:这里是“使……听到”的意思。

②方:正。

(3)阅读【乙】文可知,苏代用“鹬蚌相争,渔翁得利”的寓言陈述利害,入情入理,直白明了,让赵惠王能够清楚地明白当前的形势和自己国家所处的境地,从而比较容易接受劝谏,放弃攻打燕国。据此分析作答即可。

(4)A项,“今齐地方千里”意思是:如今齐国有方圆千里的疆土。主语是“齐地”,谓语是“方千里”,“今”是时间状语。所以朗读节奏应为:今/齐地/方千里。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝?多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

【乙】大江自三峡来,所遇无非石者,势常结不舒。至西陵以下,岸多沙泥,当之辄靡,水始得遂其剽悍之性。如此者凡数百里,皆不敢与之争,而至此忽与石遇。水汹涌直下,注射拳石,石堮力抵其锋,而水与石始若相持而战。以水战石,则汗汗田,滹滹,劈之为林,蚀之为窍,锐之为剑戟,转之为虎兕,石若不能无少让者。而以石战水,壁立雄峙,怒狞健,随其洗磨。簸荡之来,而浪返涛回,触而徐迈,如负如背。

(节选自袁中道《游石首绣林山记》)

【注】①结约:盘曲。②堮堮:山崖高峻的样子。③汗汗田田:水势浩大无边的样子。④滹滹干干:水流迅疾的样子。⑤怒狞健鸷:凶猛刚强。

(1)对下列画线的词解释有错误的一项是(????????)

A.不见曦月(太阳)?

?

?

虽乘奔御风(飞奔的马)

B.属引凄异(连接)?

?

?

神情与苏、黄不属(类似)

C.皆不敢与之争(都)?

?良多趣味(优良,优秀)

D.当之辄靡(就)?

?

?

?

?

劈之为林(成为)

(2)下列句中画线词的意义和用法都相同的一项是(????????)

A.春冬之时?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?当之辄靡

B.石堮堮力抵其锋?

?

?

?

?

?

?其一犬坐于前

C.水与石始若相持而战?

?

?

康肃笑而谴之

D.虽乘奔御风,不以疾也?

?至西陵以下

(3)下列对两篇选文的理解和分析错误的一项是(????????)

A.【甲】文描写了长江三峡的雄伟地貌和壮丽景色。

B.【乙】文描写的是石首绣林山奔腾数百里的江水忽与眼前之石撞击的奇景。

C.【甲】【乙】两文都采用了总—分—总的结构模式。

D.【甲】【乙】两文都表达了作者对祖国山河无比热爱的思想感情。

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(节选自《岳阳楼记》)

(1)解释下列句中画线的词。

①万钟于我何加焉_______________

②是亦不可以已乎_______________

③然则何时而乐耶_______________

④微斯人,吾谁与归_______________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

②不以物喜,不以己悲。

(3)【甲】段中的“本心”是指_______________,【乙】段中的“古仁人之心”的具体体现是_______________;【甲】【乙】两段都运用了_______________的表现手法。

(4)【甲】段中孟子的思想和【乙】段中范仲淹的思想激励着一代代仁人志士身体力行,涌现出许多可歌可泣的事迹。请简述一例。(不超过50字)

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(宋濂《送东阳马生序》)

【乙】任末年十四,学无常师,负笈从师不远险阻。每言:人若不学,则何以成?或依林木之下,编茅为庵,削荆为笔,刻树汁为墨。夜则映星月而读,暗则缕麻蒿以自照。观书有会意者,题其衣裳,以记其事。门徒悦其勤学,常以净衣易之。临终诫曰:“夫人好学,虽死犹存;不学者,虽存,谓之行尸走肉耳。”

(《拾遗记》节选)

【注】①任末:人名。②笈:书箱。③庵:茅草小屋。④荆:灌木名。⑤麻蒿:植物名,点燃后可照明。⑥悦:敬佩。

(1)解释下列句子中画线词的含义。

①腰白玉之环(?

?

?

?

)?

?

?

?

?②烨然若神人(?

?

?

?

)

③负笈从师(?

?

?

?

)?

?

?

?

?

??④常以净衣易之(?

?

?

?

)

(2)下列各组画线词用法和意义相同的一项是(?

?

?

?

)

A.盖余之勤且艰若此?

?

?

?谓之行尸走肉

B.计日以还?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?以记其事

C.或遇其叱咄?

?

?

?

?

?

?

?

?或依林木之下

D.则又请焉?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

则何以成

(3)翻译下列句子。

①既加冠,益慕圣贤之道。

②夜则映星月而读,暗则缕麻蒿以自照。

(4)划分下面语句朗读节奏正确的一项是(????????)

或依林木之下

A.或/依林木之下

B.或依/林木之下

C.或依林/木之下

D.或依林木/之下

(5)对【甲】【乙】两文分析有误的一项是(????????)

A.“序”和“记”都是古代的一种文体,【甲】文的“序”重在赠言,【乙】文的“记”旨在劝谏。

B.【甲】文详细记叙、生动描写了自己借书求师之难、奔走之苦,勉励青年人珍惜良好的学习环境,专心治学;【乙】文简要概述,细致描写了任末求学不易、条件之艰,强调了终身学习的重要性。

C.【甲】文叙议结合,以叙为主,对比鲜明,很有说服力;【乙】文叙描相融,注重细节,言辞恳切,极富感染力。

D.【甲】文语言朴实,字字辛酸,但并未嗟叹,认为学之成就不在环境优越,而在于主观努力;【乙】文语句凝练,情真意切,却伤感失落,觉得条件艰苦,终将影响求学与成功。

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【乙】律知武终不可胁,白单于。单于益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归,别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落。积五六年,单于弟於靬王弋射海上。武能网纺缴,檠弓弩,於靬王爱之,给其衣食。三岁余,王病,赐武马畜、服匿、穹庐、王死后,人众徙去。其冬,丁令盗武牛羊,武复穷厄。

【注】①旃:通“毡”。②北海:当时匈奴北境。③羝:公羊。④常惠:苏武部下。⑤去:jǔ,收藏。⑥旄:毛。⑦弋射:狩猎。⑧檠:矫正。⑨服匿:盛酒酪的容器。

(1)选出下面各组句子中,画线词语意思相同的一项(????????)

A.故不为苟得也/匈奴以为神

B.鱼,我所欲也/单于益欲降之

C.如使人之所欲莫甚于生/使牧羝

D.所恶莫甚于死者/别其官属常惠等各置他所

(2)将选文中画线语句翻译成现代汉语。

①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

②乃幽武置大窖中,绝不饮食。

(3)请用“/”给下面的句子断句,断两处。

仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落。

(4)【甲】文中孟子的主要观点是“_______________”,苏武是如何用行动践行着孟子的这一思想的?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】《<论语>十二章》选段

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

③子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

④子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

⑤子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

⑥子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

【乙】《诫子书》

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)下列句子中画线词语的解释,不正确的一项是(????????)

A.不亦说乎(同“悦”,愉快)

B.吾日三省吾身(自我检查、反省)

C.非宁静无以致远(没有什么可以拿来,没办法)

D.险躁则不能治性(达到)

(2)下列各组中画线词的意义或用法相同的一项是(????????)

A.学而不思则罔?

?

?

?

?

非志无以成学

B.学而时习之?

?

?

?

?年与时驰

C.不亦乐乎?

?

?

不亦君子乎

D.人不知而不愠?

?

?

?温故而知新

(3)下列对文章内容的理解与分析,不正确的一项是(????????)

A.【甲】文第①句中的“君子”与【乙】文中的“君子”意思相同,都指有才德的人。

B.【甲】【乙】两文都强调了要重视品德修养,治学要有正确的学习方法,还要惜时。

C.孔子提倡学习要与思考相结合,诸葛亮认为,学习必须宁静、明志。

D.诸葛亮提出的“君子之行”是指静以修身,俭以养德,淡泊明志,宁静致远。

(4)把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

①知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

②非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

?

6.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(节选自《孟子》)

【乙】何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利,诏下,所在毋敢隐。易于视诏书曰:“益昌人不征茶且不可活,矧厚赋毒之乎?”命吏阁诏,吏曰:“天子诏何敢拒?吏坐(因此)死,公得免窜邪?”对曰:“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹(你们)。”即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

(节选自《新唐书·何易于传》)

【注】①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:这里指盛产茶叶的地方。③矧(shěn):况且,何况。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:这里指被流放。

(1)解释下面画线词语在句中的意思。

①丈夫之冠也(????????)

②得志,与民由之(????????)

③所在毋敢隐(????????)

④观察使素贤之(????????)

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

②天子诏何敢拒?吏坐(因此)死,公得免窜邪?

(3)善用修辞增强雄辩力量是孟子散文的突出特点,请结合语段【甲】第二段的内容简要分析。

(4)根据你对语段【甲】中“大丈夫”的理解,你认为语段【乙】中的何易于能否称得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。

?

7.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自蒲松龄《聊斋志异·狼》)

【乙】王武子善解马性。尝乘一马,著连障。前有水,终日不肯渡。王云:“此必是惜障泥。”使人解去,便径渡。

(选自《世说新语·术解第二十》)

【注】①连钱:一种花饰,像钱纹。②障泥:垫马鞍的垫子,下垂至马腹,用来挡泥土。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

①止有剩骨?

?

止:_______________

②并驱如故?

?

驱:_______________

③弛担持刀?

?

弛:_______________

④意将隧入?

?

意:_______________

⑤尝乘一马?

?

尝:_______________

(2)翻译下列句子。

①乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

②使人解去,便径渡。

(3)按要求填写句子。

①【甲】文中,揭示主旨的句子是:_______________。

②【乙】文中,中心句子是:_______________。

(4)【甲】文的狼是恶者,【乙】文中的马是善者,分别表现在什么地方?

?

8.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自诸葛亮《诫子书》)

【乙】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自蒲松龄《狼》)

(1)解释下面句子中画线词语的意思。

①淫慢则不能励精?

?

?

??励精:_______________

②目似瞑,意暇甚?

?

?

?

意:_______________

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(3)结合【甲】文具体内容,谈谈诸葛亮写《诫子书》的用意是什么。

(4)【乙】文蒲松龄的《狼》篇幅短小,结构紧凑。那么本文在写法上都有哪些特点呢?请你结合选文,简要概括出至少两点。

?

9.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】

有车夫载重登坡,方竭力时,一狼来啮其臀。欲释手,则货敝身压,忍痛推之。既上,则狼已龁片肉而去。乘其不能为力之际,窃尝一脔,亦黠而可笑也。

【注】①敝:摔坏。②龁(hé):咬。③脔(luán):小块的肉。

(1)【甲】【乙】出自同一部文言短篇小说集《_______________》,作者是_______________朝的_______________。

(2)解释画线的词。

①其一犬坐于前(?

?

?

?

)

②目似瞑(?

?

?

?

)

③屠暴起(?

?

?

?

)

④乃悟前狼假寐(?

?

?

?

)

⑤欲释手(?

?

?

?

)

(3)翻译句子

①禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

②既上,则狼已龁片肉而去。

(4)故事讲完之后,【甲】【乙】两文的结尾都用了_______________的表达方式,其作用是总结全文,点明文章主旨。

(5)用原文词句填空。

两文中狼的共同点可以用“①_______________”(一个字)来概括。如【甲】文前狼假寐的神态“②_______________”和【乙】文中狼的进攻时机“③_______________”都能体现出这一特点。?

10.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】赵且伐燕,苏代为燕谓惠王曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝而鹬啄其肉,蚌合而拑其喙。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽之。今赵且伐燕,燕、赵久相支,以弊大众,臣恐强秦之为渔夫也。故愿王熟计之也!”惠王曰“善!”乃止。

(选自《战国策》,有删改)

【注】①且:将要。②苏代:人名。③惠王:赵惠王。他将要攻打燕国。④曝:曝晒。⑤拑:通“钳”,夹住。⑥喙:鸟兽的嘴。⑦禽:通“擒”,捉住。⑧熟:仔细。

(1)解释下列画线字在文中的意思。

①能面刺寡人之过者?

?

?

?

?

面:_______________

②臣之妻私臣?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

私:_______________

③时时而间进?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

间:_______________

④臣恐强秦之为渔夫也?

?

?

?恐:_______________

⑤明日不雨,即有死蚌?

?

?

?雨:_______________

(2)翻译下列句子。

①能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

②蚌方出曝而鹬啄其肉。

(3)【甲】【乙】两文讲的都是成功进谏国君的故事。结合【乙】文,请具体说明苏代向赵惠王进谏时所用的方法,并简要分析这样进谏的好处。

(4)下列对【甲】【乙】文段的理解表述不正确的一项是(????????)

A.【甲】文中画线的句子朗读节奏应为:今齐/地方千里。

B.【甲】文中的邹忌讽谏齐威王时,由生活琐事推及国家大事,注重细节和对话描写,人物形象生动。

C.《战国策》中文章大都短小精悍,富有哲理,很多成语都出自其中。如【甲】文中的“门庭若市”,【乙】文中的“鹬蚌相争,渔人得利”。

D.【甲】【乙】两文的论证方法略有不同,【甲】文采用类比的方法论证,【乙】文采用设喻的方法论证。

参考答案

1.

【答案】

CCC

【解答】

(1)C项,“良多趣味”句意:有很多趣味。良:甚,很。

(2)A项,之,结构助词,的/代词,它;

B项,其,代词,它/代词,其中;

C项,而,连词,表修饰关系/连词,表修饰关系;

D项:以,动词,认为/助词,表方位。

故选C。

(3)C项,【甲】【乙】两文采用的是总—分的结构模式。

2.

【答案】

(1)①益处,②停止,③既然这样,那么,④如果没有

(2)①先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,如今(有人)却为了让所认识的穷困贫乏的人感激我的恩德而接受了它。

②不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(3)本来就有的羞恶廉耻之心,“不以物喜,不以己悲”或“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,对比

(4)示例:苏武被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。在如此艰难的环境下,他仍拄着汉朝的旄节,不屈节辱命。他出使时正值壮年,待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

【解答】

(1)①句意:优厚的俸禄对于我有什么益处呢!加:益处。

②句意:这种行为不可以停止吗?已:停止。

③句意:既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?然则:既然这样,那么。

④句意:如果没有这种人,我同谁一道呢?微:如果没有。

(2)①乡:同“向”,先前,从前。得:同“德”,感恩、感激。

②互文的手法。以:因为。

(3)根据【甲】文原文“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”可知,“本心”是指本来就有的羞恶廉耻之心。

根据【乙】文“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎”可知,“古仁人之心”具体体现在:不以物喜,不以己悲(或“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”)。

两文中都用到的表现手法是对比。如【甲】文中“乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之”,将过去和现在的不同行为进行对比;【乙】文中“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣”“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”将天阴、天晴时登楼者的不同心情进行对比。

(4)“许多可歌泣的事迹”可以是符合孟子思想“舍生取义”的,如文天祥、岳飞、刘胡兰、董存瑞等,也可以是符合范仲淹思想“以天下为己任”的,如海瑞、包拯、孔繁森、焦裕禄、杨善洲等。符合题目的要求即可,注意不超过50字。

3.

【答案】

(1)①用作动词,在腰间佩戴,②光彩鲜明的样子,③背,④交换

(2)C

(3)①成年以后,(我)更加仰慕圣贤的学说。

②晚上就在星月的辉映下读书,遇上没有月亮的黑夜,他便点燃麻蒿来取光。

(4)A

(5)D

【解答】

(1)①句意是:腰间佩戴着白玉环。腰:用作动词,在腰间佩戴。

②句意是:光彩鲜明,像神仙一样。烨然:光彩鲜明的样子。

③句意是:背着书箱跟老师求学。负:背。

④句意是:常用干净的衣服交换任末的脏衣服。易:交换。

(2)A项,助词,用于主谓之间,取消句子的独立性/代词,他。

B项,相当于“而”,连词,表修饰,不译/连词,用来。

C项,副词,有时/副词,有时。

D项,连词,就/连词,那么。

故选C。

(3)①既加冠:加冠之后,指已成年。古时男子二十岁举行加冠(束发戴帽)仪式,表示已经成人。后人常用“冠”或“加冠”表示年已二十。益:更加。慕:仰慕。

②夜:晚上。则:就。

(4)句意为:有时靠在树下。“或”译为“有时”,其后应停顿。故朗读节奏应为:或/依林木之下。故选A。

(5)D项,“却伤感失落,觉得条件艰苦,终将影响求学与成功”表述有误。【乙】文表现了任末不怕吃苦,在逆境中乐观向上的高贵精神品质。

4.

【答案】

(1)B

(2)①采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用,采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

②就把苏武囚禁起来放在大地窖里面,断绝他的吃的喝的。

(3)仗汉节牧羊/卧起操持/节旄尽落。

(4)舍生取义,保持自己的民族气节,坚决不投降,忠于自己的职责,不辱使命。

【解答】

(1)A项,为,做/作为,当作;

B项,欲,想要/想要;

C项,使,与“如”连用,作为一个词,表示假设,如果,假使/让;

D项,所,与动词组成名词性词组,表示涉及的对象/地方。

故选B。

(2)①由是:从这里,从此,因此。这里指“采用某种手段”。辟:同“避”,躲避。

②幽:囚禁。置:放。绝:断绝。

(3)“仗汉节牧羊”和“卧起操持”是同一主语的两个行为,主语都为“苏武”,应在二者中间断开,“节旄尽落”的主语是“节旄”,与上句主语不同,应在“节旄”前断开。故正确断句为:仗汉节牧羊/卧起操持/节旄尽落。

(4)通过【甲】文“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”可知,文章中孟子的主要观点是“舍生取义”,而【乙】文中苏武面对匈奴的威逼利诱,绝不屈服,从“仗汉节牧羊卧起操持节旄尽落”可知,他一直保持着自己的民族气节和国家尊严,坚决不向匈奴投降,忠于自己的职责,不辱使命,苏武正是用这些行动来践行孟子这一主张的。

5.

【答案】

(1)D

(2)C

(3)B

(4)①懂得学习的人不如喜爱学习的人,而喜爱学习的人不如以学习为乐趣的人。

②不内心恬淡,不慕荣利就无法明确志向;不摒除杂念和干扰就无法达到远大目标。

【解答】

(1)D项:轻薄浮躁就不能修养性情。治:修养。

(2)A项,动词,学习/名词,学问。

B项,副词,按时/名词,岁月,时间。

C项,副词,也。

D项,动词,了解,知道/动词,得到。

故选C。

(3)B项,“治学要有正确的学习方法,还要惜时”说法错误。【甲】文没有谈到惜时问题,【乙】文没有谈到学习方法的问题。

(4)①第一个“之”:代词,它,这里指学问和事业,一说,指仁德。者:……的人。乐:以……为乐。

②淡泊:内心恬淡,不慕荣利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。致远:达到远大目标。

6.

【答案】

(1)①行冠礼,②遵从,③不,④一向,向来,平时

(2)①他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下就平安无事。

②天子的诏书谁敢拒绝?我们这些差役会因此而获死罪,大人难道能逃脱被流放的刑罚吗?

(3)①使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点;②使用排比(反复),阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴。

(4)能称得上“大丈夫”。①为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心;②焚诏(抗诏),不惧权势。

【解答】

(1)①句意:男子行加冠礼时。冠:行冠礼。

②句意:能实现理想时,与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

③句意:盛产茶叶的地方的官员不准为百姓隐瞒。毋:不。

④句意:州里的观察使一向认为何易于贤能。素:一向,向来,平时。

(2)①惧:害怕。安居:安静。熄:平息,指战火熄灭,天下太平。

②何:谁。拒:拒绝。吏:差役。窜:流放。

(3)解答本题要结合具体语句,从修辞及其作用等角度来分析孟子的文章在语言表达上的特点。“孟子曰:‘是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?’”一句运用反问的修辞手法,以不可辩驳的语气否定景春的观点,增强语势。“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”两句使用排比和反复,阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴,排比句式增强了语势且富有节奏感。

(4)解答本题要先明确观点“能称得上‘大丈夫’”。然后结合“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹”可知,何易于为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心,符合孟子“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”的说法。结合“命吏阁诏”“即自焚之”可知,何易于为了百姓抗诏,为了百姓和小吏焚诏,不惧权势,符合孟子“威武不能屈”的观点。故可判断,何易于称得上“大丈夫”。

7.

【答案】

(1)①仅,只,②追随,追赶,③解除,卸下,④想,打算,⑤曾经

(2)①(屠户)才明白前面的狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌人的。

②叫人解下垫子,马就径直渡过去了。

(3)①禽兽之变诈几何哉?止增笑耳,②王武子善解马性

(4)【甲】文的两狼不仅吃完屠户给的骨头,还想要吃屠户本人。【乙】文中的马不肯涉水,是怕水浸坏背上的垫子。

【解答】

(1)①句意为:只有剩下的骨头。止:仅,只。

②句意为:像原来一样一起追赶。驱:追随,追赶。

③句意为:放下担子拿起屠刀。弛:解除,卸下。

④句意为:想要从通道进入。意:想,打算。

⑤句意为:(他)曾经骑一匹马(外出)。尝:曾经。

(2)①寐:睡觉。盖:表示推测,大概,原来是。

②径:径直。

(3)①【甲】文中,作者在描写了狼的狡诈之后,在结尾发出了“禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”的感慨,揭示了文章的主旨,表达了对狼可悲下场的嘲讽,以及对屠户勇敢、机智的斗争精神的赞扬,说明了狼虽然贪婪凶残,狡诈阴险,但在智慧勇敢的人面前,终究难逃灭亡的命运。

②【乙】文中,王武子了解马的脾性,找出了马不渡河的真正原因,表现了其“善解马性”的本领,因此“王武子善解马性”一句是文章的中心句。

(4)根据【甲】文中的“骨已尽矣,而两狼之并驱如故”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”“乃悟前狼假寐,盖以诱敌”等内容可知,两狼不仅吃完屠户给的骨头,还想要吃屠户本人,由此可见狼的穷凶极恶。根据【乙】文中的“前有水,终日不肯渡。王云:‘此必是惜障泥。’使人解去,便径渡”可知,马怕水浸坏背上的垫子而不肯涉水渡河,由此可以看出马的善心。

8.

【答案】

(1)①振奋精神,②这里指神情、态度

(2)①不内心恬淡、不慕名利,无法明确自己的志向,不摒除杂念和干扰,宁静专一,无法达到远大的目标。

②狼也是狡猾的,可是一会儿两只狼都被杀死,禽兽的诡诈手段能有多少啊?只是增加笑料罢了。

(3)告诫儿子“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,要修养自己的人格和品德,就要淡泊名利,生活节俭,还要注意珍惜光阴,刻苦学习。

(4)①先叙事,后议论揭示寓意。②叙事简洁生动,故事情节曲折。③借物喻人,寓意深刻,令人警醒。④运用动作、心理等描写来刻画狼和屠户,使之艺术形象突出、鲜明。

【解答】

(1)①句意:放纵懈怠就不能振奋精神。励精:振奋精神。

②句意:(那只狼的)眼睛似乎闭上了,神情悠困得很。意:这里指神情、态度。

(2)①淡泊:内心恬淡,不慕名利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。致远:达到远大目标。

②黠:狡猾。顷刻:一会儿。变诈:巧变诡诈。几何:多少,意思是能有多少。

(3)【甲】文是诸葛亮写给他儿子诸葛瞻的一封家书。在《诫子书》中,诸葛亮教育儿子,要“淡泊”自守,“宁静”自处,在淡泊和宁静的自身修养上狠下功夫。文中“非学无以广才,非志无以成学”指明了立志与学习的关系,“年与时驰,意与日去”强调了惜时的重要意义。诸葛亮以《诫子书》来劝诫儿子要宁静专一,勤俭,淡泊名利,不能浮躁,珍惜时间。

(4)《狼》篇幅很短,却写出了一个跌宕起伏、引人入胜的完整故事。文章先叙事,后议论,叙事简洁,情节曲折。开头仅用20个字就交待了故事发生的时间、地点、人物,点明了“一屠”与“两狼”的矛盾,渲染了危险、紧张的气氛,随后矛盾步步发展,写了屠户投骨止狼、两狼并驱如故、屠户持刀对狼、两狼要前后夹攻、屠户暴起杀狼几个情节,一波未平,一波又起。作者在结尾的议论,虽只寥寥数语,却言简意赅,点明了故事的社会意义,发人深思。作者在激烈的矛盾冲突中运用动作、心理等描写塑造了屠户这个真实可信、鲜明生动的人物形象,也揭示了狼的凶狠、狡诈,借物喻人,寓意深刻。

9.

【答案】

(1)聊斋志异,清,蒲松龄

(2)①像狗似的,②闭上眼睛,③突然,④睡觉,⑤放开,放下

(3)①禽兽的诡诈手段能有多少啊?只是增加笑料罢了。

②上了坡之后,狼已经咬了一片肉离开了。

(4)议论

(5)①黠,②目似瞑,意暇甚,③方竭力时(乘其不能为力之际)

【解答】

(1)根据积累可知,【甲】【乙】同出自清代蒲松龄的文言短篇小说集《聊斋志异》。蒲松龄,字留仙,世称“聊斋先生”。

(2)①句意:其中的另一只像狗似的蹲坐在前面。犬:像狗似的。

②句意:眼睛好像闭上了。瞑:闭上眼睛。

③句意:屠户突然跃起。暴:突然。

④句意:他才知道前面的狼是假装睡觉。寐:睡觉。

⑤句意:车夫想要放开手。释:放开,放下。

(3)①变诈:巧变诡诈。几何:多少,意思是能有多少。止:通“只”,只是。耳:罢了。

②既:已经,……以后。去:离开。

(4)【甲】文中最后一段“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳”运用了议论的表达方式,【乙】文中的结尾句“亦黠而可笑也”也是运用了议论的表达方式。两文的结尾都对狼的行为作出了评价,总结了全文,点明了文章的主旨。

(5)从【甲】文中前狼“目似瞑,意暇甚”来诱骗屠夫和【乙】文中狼选择的进攻时机“方竭力时”和“乘其不能为力之际”可以看出,两文的狼都是狡诈的,这点可以通过两文中的“黠”来概括。

10.

【答案】

(1)①当面,②偏爱,③间或、偶然,④担心,⑤下雨

(2)①能够在公共场所指责讥刺(寡人)的过失,并能传到我耳朵里的,得下等奖赏。

②看见一只河蚌正从水里出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉。

(3)苏代用寓言故事引入(讽喻或设喻方式),喻事明理,生动形象、直白明了,使惠王易于接受,态度诚恳,为燕赵双方的利益着想,陈述利害,入情入理。

(4)A

【解答】

(1)①句意:能够当面指责我的过错的人。面:当面。

②句意:我的妻子偏爱我。私:偏爱。

③句意:还不时地有人偶然进谏。间:间或、偶然。

④句意:我担心强大的秦国就要成为那不劳而获的渔翁了。恐:担心。

⑤句意:明天不下雨,就有死蚌了。雨:下雨。

(2)①市朝:指集市、市场等公共场合。闻:这里是“使……听到”的意思。

②方:正。

(3)阅读【乙】文可知,苏代用“鹬蚌相争,渔翁得利”的寓言陈述利害,入情入理,直白明了,让赵惠王能够清楚地明白当前的形势和自己国家所处的境地,从而比较容易接受劝谏,放弃攻打燕国。据此分析作答即可。

(4)A项,“今齐地方千里”意思是:如今齐国有方圆千里的疆土。主语是“齐地”,谓语是“方千里”,“今”是时间状语。所以朗读节奏应为:今/齐地/方千里。

试卷第4页,总9页

试卷第5页,总9页