8.2 海水“晒盐” 随堂练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 8.2 海水“晒盐” 随堂练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 412.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节海水“晒盐”随堂练习

一、选择题

某温度时,将10g饱和氯化钾溶液蒸干,得氯化钾晶体2g,则氯化钾在此温度下的溶解度为

A.10g B.2g C.20g D.25g

下列加速物质溶解措施中,能改变固体溶解度的是

A.加热 B.搅拌 C.振荡 D.把固体研细

25?C时,50g水中最多可溶10gA,30?C时,50g水中最多可溶15gB,则A、B溶解度比较为

A.无法比较 B.A大于B C.A小于B D.A等于B

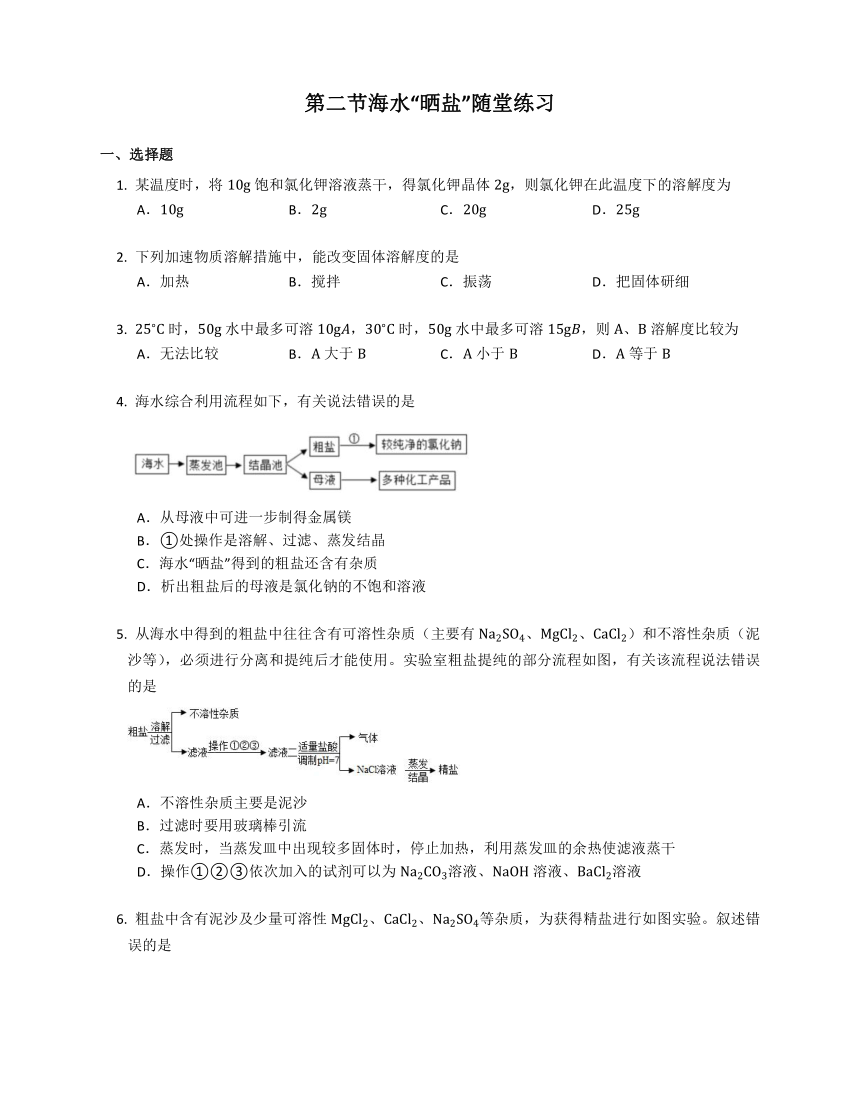

海水综合利用流程如下,有关说法错误的是

A.从母液中可进一步制得金属镁

B.①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶

C.海水“晒盐”得到的粗盐还含有杂质

D.析出粗盐后的母液是氯化钠的不饱和溶液

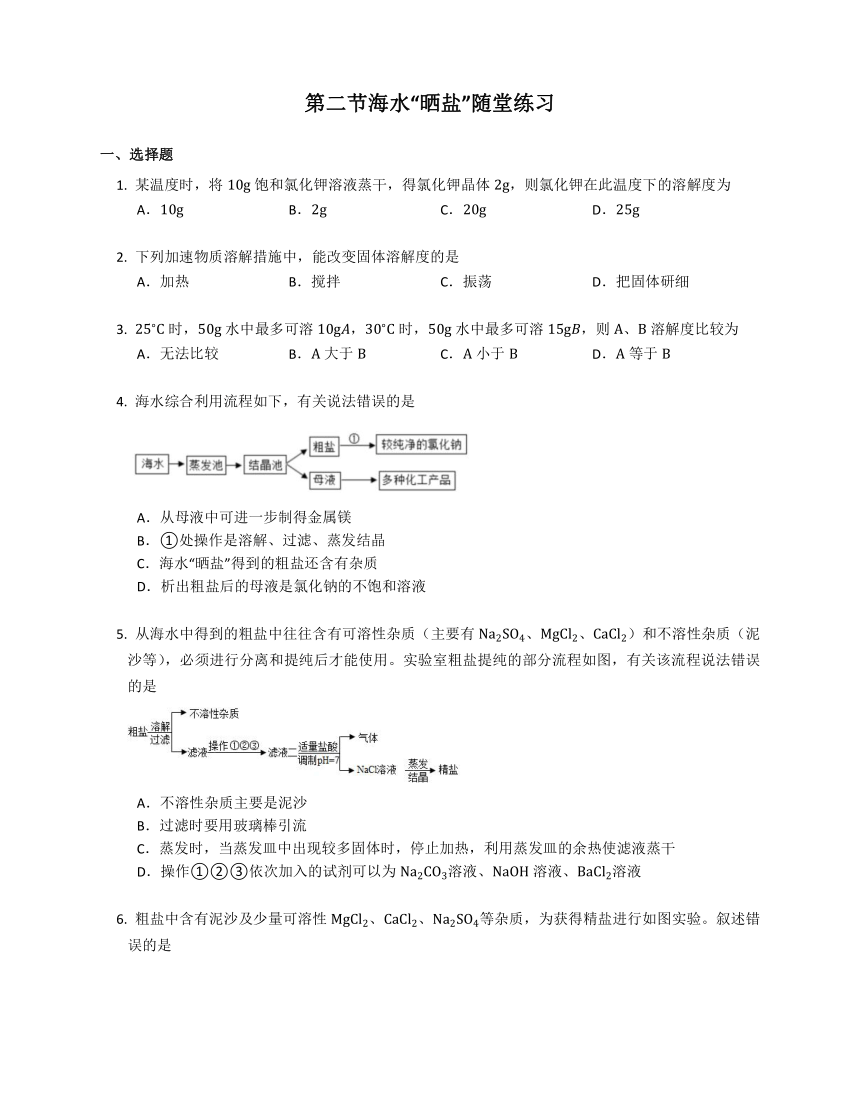

从海水中得到的粗盐中往往含有可溶性杂质(主要有Na2SO4、MgCl2、CaCl2)和不溶性杂质(泥沙等),必须进行分离和提纯后才能使用。实验室粗盐提纯的部分流程如图,有关该流程说法错误的是

A.不溶性杂质主要是泥沙

B.过滤时要用玻璃棒引流

C.蒸发时,当蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干

D.操作①②③依次加入的试剂可以为Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液

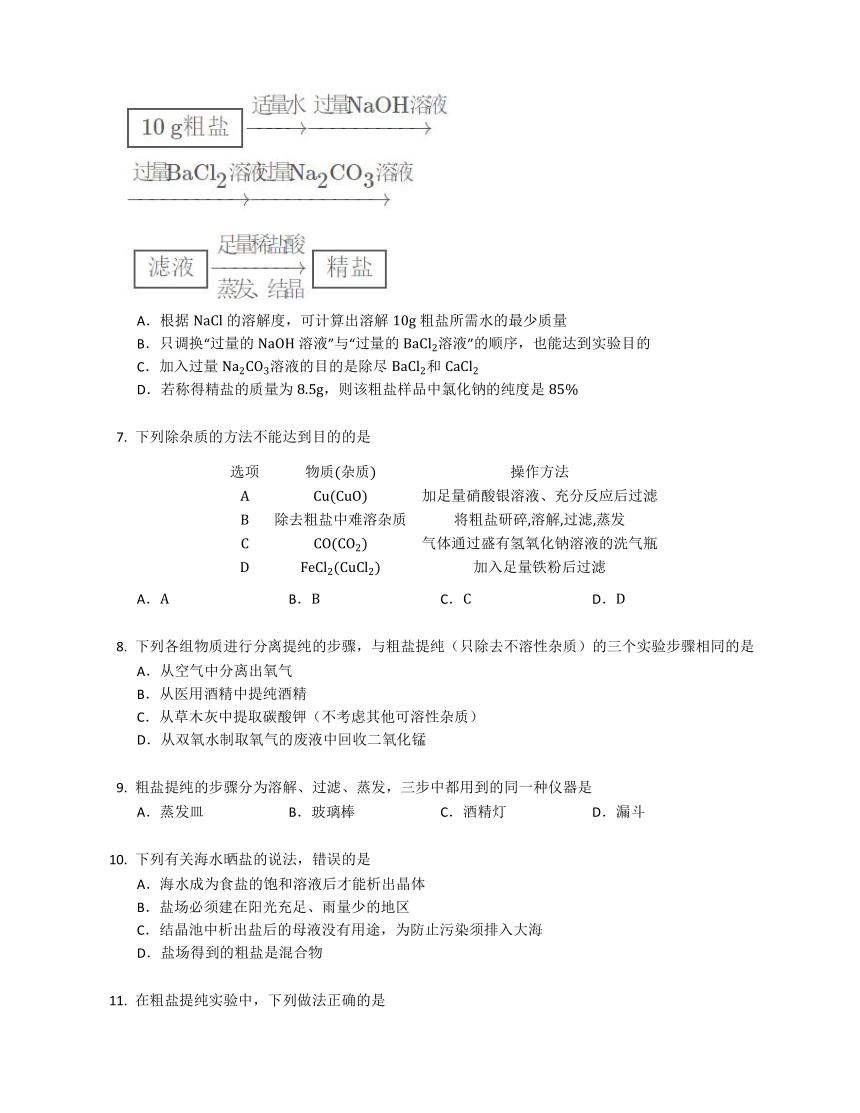

粗盐中含有泥沙及少量可溶性MgCl2、CaCl2、Na2SO4等杂质,为获得精盐进行如图实验。叙述错误的是

A.根据NaCl的溶解度,可计算出溶解10g粗盐所需水的最少质量

B.只调换“过量的NaOH溶液”与“过量的BaCl2溶液”的顺序,也能达到实验目的

C.加入过量Na2CO3溶液的目的是除尽BaCl2和CaCl2

D.若称得精盐的质量为8.5g,则该粗盐样品中氯化钠的纯度是85%

下列除杂质的方法不能达到目的的是

选项物质(杂质)操作方法ACu(CuO)加足量硝酸银溶液、充分反应后过滤B除去粗盐中难溶杂质将粗盐研碎,溶解,过滤,蒸发CCO(CO2)气体通过盛有氢氧化钠溶液的洗气瓶DFeCl2(CuCl2)加入足量铁粉后过滤

A.A B.B C.C D.D

下列各组物质进行分离提纯的步骤,与粗盐提纯(只除去不溶性杂质)的三个实验步骤相同的是

A.从空气中分离出氧气

B.从医用酒精中提纯酒精

C.从草木灰中提取碳酸钾(不考虑其他可溶性杂质)

D.从双氧水制取氧气的废液中回收二氧化锰

粗盐提纯的步骤分为溶解、过滤、蒸发,三步中都用到的同一种仪器是

A.蒸发皿 B.玻璃棒 C.酒精灯 D.漏斗

下列有关海水晒盐的说法,错误的是

A.海水成为食盐的饱和溶液后才能析出晶体

B.盐场必须建在阳光充足、雨量少的地区

C.结晶池中析出盐后的母液没有用途,为防止污染须排入大海

D.盐场得到的粗盐是混合物

在粗盐提纯实验中,下列做法正确的是

A.过滤时,漏斗里的液体液面要低于滤纸的边缘

B.蒸发时,将蒸发皿内液体蒸干后停止加热

C.溶解和过滤操作中,玻璃棒的作用相同

D.溶解时,在量筒中边加粗盐边搅拌

为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后进行,①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液。这些操作中正确的顺序

A.④①②⑤③ B.②⑤④①③ C.①②④⑤③ D.④②⑤①③

“粗盐提纯”的实验内容和步骤如图,下列说法错误的是

A.本实验需查阅资料,了解食盐在室温时的溶解度

B.操作III中,若未能充分溶解,则实验的产率将偏低

C.操作IV中,得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质

D.操作V中,需加热至液体蒸干为止

我国的海岸线幅员辽阔,有充足的海水资源。人们常把海水引入盐田,经过风吹日晒使海水中的水分蒸发获得粗盐。在此过程中

A.水的质量不变 B.氯化钠的质量不变

C.氯化钠的质量分数不变 D.得到粗盐晶体的质量不变

已知20?C时NaCl的溶解度为36克,20?C时在50克水里最多能溶解NaCl

A.18克 B.36克 C.50克 D.100克

关于硝酸钾溶解度的说法中正确的是

A.20?C时,20g硝酸钾溶在100g水里,所以20?C时硝酸钾的溶解度是20g

B.20?C时,把20g硝酸钾溶在水里制成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是20g

C.把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g

D.20?C时,把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g

下列对“20?C时,氯化钠溶解度为36g”的解释正确的是

A.20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中

B.20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液

C.20?C时,100g溶液中含氯化钠36g

D.36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液

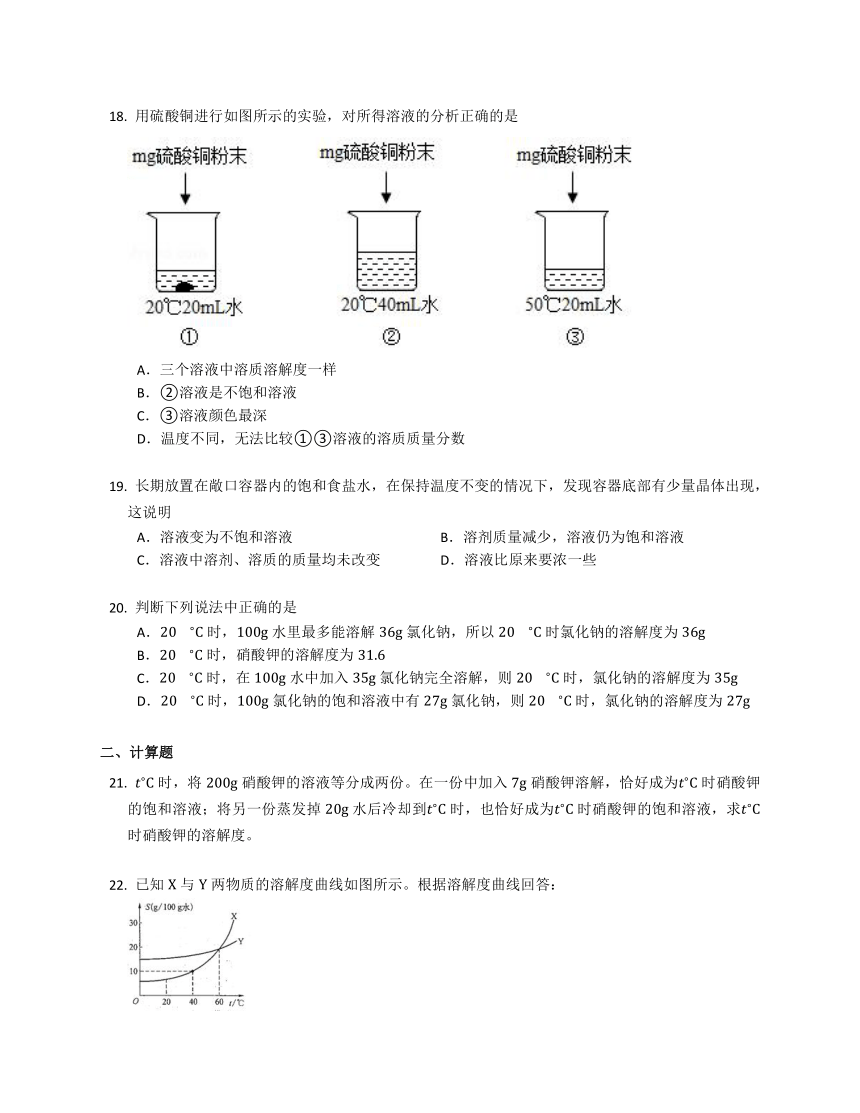

用硫酸铜进行如图所示的实验,对所得溶液的分析正确的是

A.三个溶液中溶质溶解度一样

B.②溶液是不饱和溶液

C.③溶液颜色最深

D.温度不同,无法比较①③溶液的溶质质量分数

长期放置在敞口容器内的饱和食盐水,在保持温度不变的情况下,发现容器底部有少量晶体出现,这说明

A.溶液变为不饱和溶液 B.溶剂质量减少,溶液仍为饱和溶液

C.溶液中溶剂、溶质的质量均未改变 D.溶液比原来要浓一些

判断下列说法中正确的是

A.20?C时,100g水里最多能溶解36g氯化钠,所以20?C时氯化钠的溶解度为36g

B.20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6

C.20?C时,在100g水中加入35g氯化钠完全溶解,则20?C时,氯化钠的溶解度为35g

D.20?C时,100g氯化钠的饱和溶液中有27g氯化钠,则20?C时,氯化钠的溶解度为27g

二、计算题

t?C时,将200g硝酸钾的溶液等分成两份。在一份中加入7g硝酸钾溶解,恰好成为t?C时硝酸钾的饱和溶液;将另一份蒸发掉20g水后冷却到t?C时,也恰好成为t?C时硝酸钾的饱和溶液,求t?C时硝酸钾的溶解度。

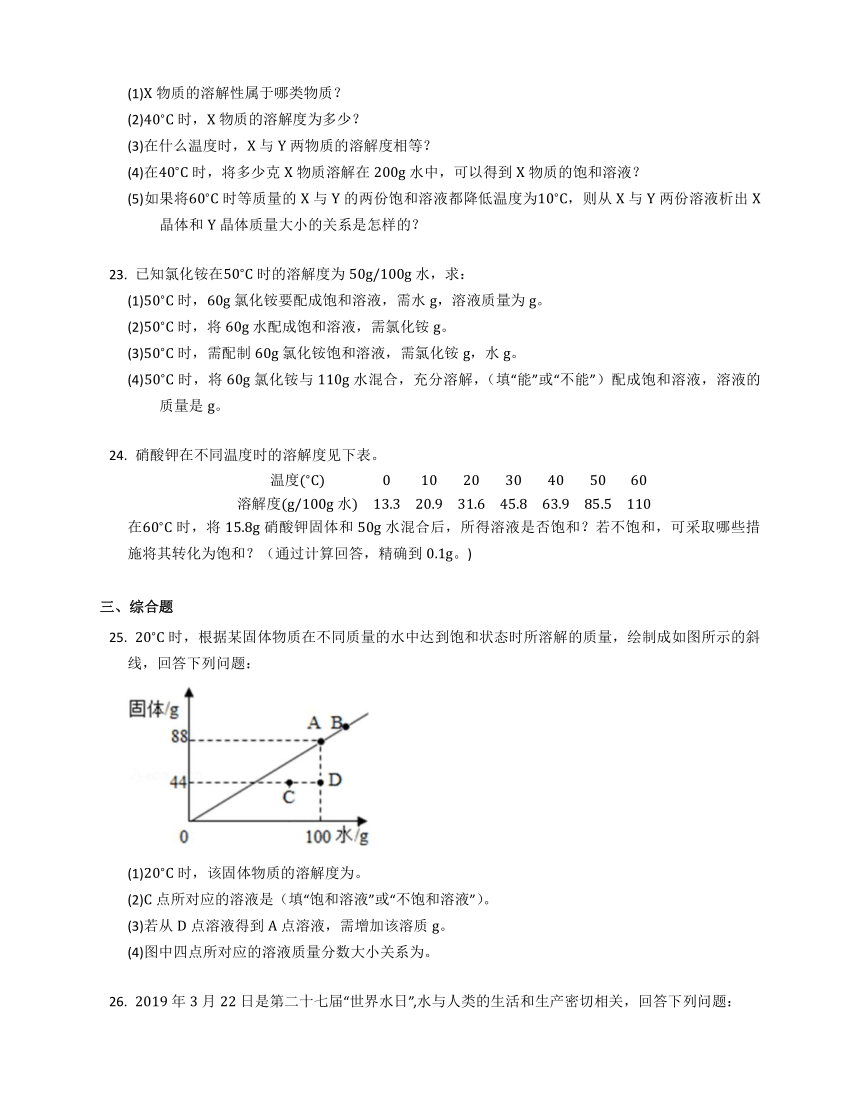

已知X与Y两物质的溶解度曲线如图所示。根据溶解度曲线回答:

(1)X物质的溶解性属于哪类物质?

(2)40?C时,X物质的溶解度为多少?

(3)在什么温度时,X与Y两物质的溶解度相等?

(4)在40?C时,将多少克X物质溶解在200g水中,可以得到X物质的饱和溶液?

(5)如果将60?C时等质量的X与Y的两份饱和溶液都降低温度为10?C,则从X与Y两份溶液析出X晶体和Y晶体质量大小的关系是怎样的?

已知氯化铵在50?C时的溶解度为50g/100g水,求:

(1)50?C时,60g氯化铵要配成饱和溶液,需水g,溶液质量为g。

(2)50?C时,将60g水配成饱和溶液,需氯化铵g。

(3)50?C时,需配制60g氯化铵饱和溶液,需氯化铵g,水g。

(4)50?C时,将60g氯化铵与110g水混合,充分溶解,(填“能”或“不能”)配成饱和溶液,溶液的质量是g。

硝酸钾在不同温度时的溶解度见下表。

温度(?C)0102030405060溶解度(g/100g水)13.320.931.645.863.985.5110

在60?C时,将15.8g硝酸钾固体和50g水混合后,所得溶液是否饱和?若不饱和,可采取哪些措施将其转化为饱和?(通过计算回答,精确到0.1g。)

三、综合题

20?C时,根据某固体物质在不同质量的水中达到饱和状态时所溶解的质量,绘制成如图所示的斜线,回答下列问题:

(1)20?C时,该固体物质的溶解度为。

(2)C点所对应的溶液是(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

(3)若从D点溶液得到A点溶液,需增加该溶质g。

(4)图中四点所对应的溶液质量分数大小关系为。

2019年3月22日是第二十七届“世界水日”,水与人类的生活和生产密切相关,回答下列问题:

(1)图甲是水通电分解的示意图,在实验过程中试管a中产生的气体是(填名称)。已知在相同条件下氧气在水中的溶解度大于氢气在水中的溶解度,则实验中测得结果(b:a)将(填“大于”或“小于”)2:1。

(2)在电解水实验中,为了增强水的导电能力,常在水中添加少量的硫酸,反应一段时间后,该物质的质量分数会(填“变大”、“不变”或“变小”)。

(3)图乙为a、b、c三种物质的溶解度曲线。

it1?C时,将30克a物质加入到50克水中,充分溶解,所得溶液的质量为,该溶液为(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

iit2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1?C,所得溶液中溶质的质量分数大小关系为。

iii要使接近饱和的c物质溶液变为饱和,可采用的一种措施:。

为了探究影响固体溶解性的因素,某同学设计了如下三组实验。

(1)分析上表,第一组实验研究的因素是。

(2)由上述实验可知,影响固体溶解性的因素是(填序号)。

①温度

②加入溶剂种类

③加入溶剂质量

④加入固体种类

⑤加入固体质量

(3)在第二组实验中,该同学按照如下步骤进行实验(假设溶液损失不计)

1、用电子天平称取10.0g硝酸钾,放入烧杯中;

2、量取10.0mL水,倒入上述烧杯中,称量烧杯、硝酸钾和水的总质量为m1g;

3、搅拌至硝酸钾不再溶解为止;

4、过滤,称量所得硝酸钾溶液和烧杯的总质量为m2g;

5、计算:m1-m2=g(结合第二组实验数据进行分析)。

将溶质改为食盐,重复上述步骤进行实验。

由实验可知,20?C时食盐的溶解性(填“>”“=”“<”)硝酸钾的溶解性。

(4)根据上述实验,以下推论正确的是

A.20?C时,氯化钠的溶解度为36g/100g水

B.20?C时,硝酸钾饱和溶液的溶质质量分数为31%

C.第三组实验中的硝酸钾溶液为80?C时的饱和溶液

D.20?C的任意一杯饱和硝酸钾溶液中,溶质与溶剂的质量比一定相等。

甲、乙两图分别表示氯化钠和硝酸钾在水中的溶解度曲线。

(1)比较甲、乙两图可知:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是,两种物质中的溶解度受温度影响更小。

(2)20?C时硝酸钾的溶解度为。

(3)若将20?C时硝酸钾的饱和溶液升温到50?C,此时溶液为(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”),溶液中硝酸钾的质量分数(填“变大”、“变小”或“不变”)。

下表列出了氯化铵在不同温度下的溶解度。请回答:

温度/?C01020304050607080溶解度/克29.433.337.241.445.850.455.260.265.6

(1)由上表可知氯化铵的溶解度随温度的变化规律是。

(2)在20?C时,向100g水中加50g氯化铵,形成的是(填“饱和”或“不饱和”)溶液,将其温度升高到60?C时,该溶液中溶质与溶剂的质量比为。

我国西北地区有一些天然内陆咸水湖,当地农民通过“冬天捞碱,夏天晒盐”获得大量湖盐。

(1)“夏天晒盐”中的“盐”其溶解度可用图中来表示(填“a”、或”b“、或“c”)。

(2)在t1?C时,三种物质的溶解度大小关系是。

(3)在t2?C时,将40g的a放入50g水中充分搅拌,所得溶液质量为g。

(4)将t2?C时,a,b,c的饱和溶液降温至t1?C时,溶质的质量分数由大到小的顺序为。

水是常用的溶剂,向100g水中溶解一定量的硝酸钾(KNO3)固体的操作如下,请根据实验现象和溶解度曲线回答下列问题:

(1)A、B、C中溶液一定是饱和溶液的是,一定是不饱和溶液的是。

(2)A、B、C烧杯中溶质质量分数从大到小依次是。

(3)当X=g时,B中恰好没有固体剩余。

如图1所示是a、b、c三种物质的溶解度曲线,回答下列问题:

(1)P点的含义是。

(2)t2?C时,将15ga物质放入25g水中充分溶解得到溶液的溶质质量分数为。(结果保留0.1%)

(3)将t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温至t1?C,所得溶液中溶质的质量分数由大到小的顺序是。

如图是甲、乙两物质(均不含结晶水)的溶解曲线,据此回答以下问题:

(1)t1?C时,A物质的溶解度为g。

(2)a点的含义是在;在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同。

(3)溶解度受温度影响小的物质是。

(4)从A、B的混合物中分离A物质,一般采用的方法。

化学兴趣小组用图1装置进行实验,发现镁片完全溶解、石灰水浑浊。

(1)石灰水变浑浊的原因是:

i镁和盐酸的反应(填“吸热”或“放热”)。

ii。

(2)甲同学测得反应后试管内溶液pH<7,该溶液pH<7的可能原因是:

①MgCl2溶液的pH<7;

②。

(3)乙同学将反应后试管内溶液冷却,加入镁粉并滴入酚酞,溶液颜色无变化,再加热,发现溶液慢慢浑浊且变红。

i【猜想】对实验中“溶液慢慢浑浊且变红”的原因,乙同学提出猜想:

MgCl2+2H2O=Mg(OH)2↓+2HCl,大家都认为此猜想不合理,理由是。

ii【查阅】

资料1:Mg(OH)2难溶解于水,升高温度可加大其在水中的溶解度。

资料2:K、Ca、Na、Mg等活泼金属在一定条件下能与水反应,产生碱和气体。

【实验】乙同学重新在滴有酚酞的热水中加入镁粉,观察到液体慢慢变红并浑浊,镁粉表面产生气泡。收集并点然气体,发现能燃烧。乙同学实验中“溶液慢慢浑浊且变红”的原因请用化学方程式表示:。

(4)丙同学在做实验时,不小心将镁条掉入到碳酸氢钠溶液中,发现产生大量的气泡和白色不溶物。他非常好奇,进行了如下探究。

【提出问题】镁条与碳酸氢钠溶液反应,产生的气体和白色不溶物分别是什么?

【查阅资料】

Mg(OH)2MgCO3溶解性难溶于水微溶于水热稳定性受热易分解,能生成两种氧化物受热易分解,能生成两种氧化物

i实验探究一:镁条与碳酸氢钠溶液反应产生什么气体呢?

ii实验探究二:

【提出问题】镁条与碳酸氢钠溶液反应,产生的白色不溶物是什么?

【作出猜想】丙同学根据资料分析认为白色不溶物可能是Mg(OH)2和MgCO3中的一种或两种。

【进行实验】(如图2)

(1)根据实验I的现象,写出加热白色不溶物时一定发生的化学反应的方程式。

(2)实验II中称量“干燥的晶体”质量为2.85g,由此通过计算确定白色不溶物是成分是。(请你写出计算过程)

答案

一、选择题

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】D

【解析】母液中含有氯化镁,从母液中可进一步制得金属镁,A项正确;

粗盐的主要成分是氯化钠,粗盐提纯是通过溶解(把不溶物与食盐初步分离)、过滤(把不溶物彻底除去)、蒸发(食盐从溶液中分离出来而得到食盐的过程),①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶,B项正确;

海水“哂盐”得到的粗盐中含有氯化镁、氯化钙、泥沙等杂质,C项正确;

析岀粗盐后的母液不能继续溶解氯化钠,是氯化钠的饱和溶液,D项错误。

5.【答案】D

【解析】粗盐中含有不溶性杂质(泥沙等),该不溶性杂质主要是泥沙,A项正确;

过滤时玻璃棒的作用是引流,B项正确;

蒸发时,当蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干,C项正确;

镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠溶液可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都可以;钙离子用碳酸根离子沉淀,加入过量的碳酸钠溶液可以将钙离子转化为沉淀,但加入碳酸钠溶液要放在加入氯化钡溶液之后,这样碳酸钠还会除去反应剩余的氯化钡,否则过量的氯化钡与盐酸不反应无法除去,过量的氢氧化钠和碳酸钠都能与盐酸反应,可以用适量的盐酸除去;故操作①②③依次加入的试剂可以为BaCl2溶液、NaOH溶液、Na2CO3溶液或NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液,D项错误。

答案选D。

6.【答案】D

【解析】A.粗盐提纯的实验是在常温条件下进行的,所以可以依据氯化钠的溶解度,把粗盐看作全部是氯化钠,可以计算出溶解10g粗盐所需水的最少质量故A正确;

B.氢氧化钠的作用只是除去氯化镁,氯化钡可以除去硫酸钠,碳酸钠必须放在氯化钡的后面,除去过量的氯化钡和溶液中的氯化钙,所以只调换“过量的NaOH溶液”与“过量的BaCl2溶液”的顺序,也能达到实验目的,故B正确;

C.碳酸根离子和钡离子、钙离子会生成碳酸钡沉淀和碳酸钙沉淀,所以加入过量Na2CO3溶液的目的是除尽BaCl2和CaCl2,故C正确;

D.在粗盐提纯过程中,反应生成了氯化钠,所以称得精盐的质量为8.5g,该粗盐样品中氯化钠的纯度不能说是85%,故D错误。

故选:D。

7.【答案】A

【解析】铜能与硝酸银溶液反应,不能除去杂质,不符合除杂原则,A项错误;

过滤能除去难溶性的杂质,所以可以将粗盐研碎、溶解、过滤、蒸发的方法除去粗盐中的难溶性杂质,B项正确;

CO2能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,CO不与氢氧化钠溶液反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C项正确;

足量铁粉能与CuCl2溶液反应生成氯化亚铁溶液和铜,过滤并干燥,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,D项正确。

答案选A。

8.【答案】C

【解析】从空气中分离氧气的方法是先将空气液化,然后蒸发,利用利用液氮的沸点(-196?C)低于液氧的沸点(-183?C)把氮气首先蒸发出来剩下的主要就是液态氧,A项错误;从医用酒精中提纯酒精是利用水和酒精的沸点不同,加热将酒精先蒸馏岀来,B项错误;草木灰的主要成分是碳酸钾和一些不溶性杂质,碳酸钾是可溶性的,通过溶解、过滤、蒸发和结晶等步骤,可以把草木灰中的钾盐提取岀来,C项正确;从双氧水制取氧气的废液中回收二氧化锰,分解后得水和氧气,所以残渣中主要成分为水和二氧化锰。二氧化锰不溶于水,故溶解后,过滤时,二氧化锰在滤渣中,将滤渣烘干即可得二氧化锰固体,与粗盐提纯步骤不同,D项错误。答案选D。

9.【答案】B

【解析】粗盐提纯是通过溶解(把不溶物与食盐初步分离)、过滤(把不溶物彻底除去)、蒸发(食盐从溶液中分离出来而得到食盐的过程),据此进行分析判断。在溶解、过滤、蒸发操作中都要用到玻璃棒;在溶解操作中玻璃棒的作用是搅拌,加快溶解速率;在过滤操作中玻璃棒的作用是引流;蒸发时玻璃棒的作用是搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅。

答案选B。

10.【答案】C

【解析】海水成为食盐的饱和溶液后才能析出晶体,A项正确;

盐场必须建在阳光充足、雨量少的地区,有利于蒸发结晶,B项正确;

结晶池中析出盐后的母液还有用途,可以提取镁,C项错误;

盐场得到的粗盐中含有氯化镁等杂质,属于混合物,D项正确。

11.【答案】A

【解析】过滤时,漏斗里的液体液面要低于滤纸的边缘,滤纸边缘低于漏斗边缘,A项正确;为防止固体飞溅,蒸发时,当蒸发皿内出现大量晶体时停止加热,B项错误;溶解中玻璃棒的作用是搅拌,加速溶解;过滤操作中,玻璃棒的作用是引流;两种操作中玻璃棒的作用不同,C项错误;溶解时,先在烧杯中加入粗盐,再将量筒中的水加入烧杯中,用玻璃棒搅拌使固体溶解,不能在量筒中进行溶解,D项错误。答案选A。

12.【答案】B

【解析】除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可以先加入过量的氢氧化钠溶液除去镁离子,在加入过量的氯化钡溶液除去硫酸根离子,然后加入过量的碳酸钠溶液除去钙离子和多余的氯化钡,过滤将生成的沉淀除去,此时溶液中含有过量的氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液,可以加入适量的盐酸,调节呈中性,观察选项,故选B。

13.【答案】D

【解析】本实验需查阅资料,需要了解食盐在室温时的溶解度,这样就可以将食盐全部溶解,A项正确;

操作III中,若未能充分溶解,这样直接影响得到的精盐质量,故实验的产率将偏低,B项正确;

操作IV是过滤操作,除去水中的难溶性杂质,故得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质,C项正确;

操作V是蒸发,需加热至出现较多量固体时,即可停止加热,然后利用余热蒸干,D项错误。

答案选D。

14.【答案】B

【解析】海水晒盐的原理是蒸发结晶,水的质量减少,A项错误;水分蒸发,溶剂减小,氯化钠析出,但氯化钠的总质量不变,B项正确;随水的蒸发,溶剂减少,逐渐达到饱和,氯化钠的质量分数不断变大,饱和后不再改变,C项错误;随水的蒸发,氯化钠不断析岀,得到粗盐晶体的质量増多,D项错误。答案选B。

15.【答案】A

【解析】根据溶解度的概念,20?C时氯化钠的溶解度是36g,其涵义是20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态;则20?C时在50克水里最多能溶解NaCl18g,溶液达到饱和状态。

故选:A。

16.【答案】D

【解析】A、在描述某一物质的溶解度是必须指明饱和溶液,这里没有说饱和溶液,故A错;

B、固体物质的溶解度的标准是100g溶剂里,这里没有说100g溶剂,故B错;

C、在描述某一物质的溶解度是必须指明温度,这里没有说温度,故C错误;

D、20?C时,把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g,故D正确。故选:D。

17.【答案】B

【解析】根据溶解度的概念,20?C时氯化钠的溶解度是36g,其涵义是20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态。

A、20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中,没有指明是否达到饱和状态,故选项说法错误。

B、20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液,故选项说法正确。

C、20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态,则20?C时,136g氯化钠饱和溶液中含氯化钠36g,故选项说法错误。

D、该选项没有指明温度,故选项说法错误。故选:B。

18.【答案】C

【解析】通过分析可知,①烧杯底部有固体,所以一定属于饱和溶液的是①,②中的溶剂是40mL,③中的溶剂是20mL,①中的硫酸铜会形成硫酸铜晶体,所以溶液中溶剂质量的大小关系是:②>③>①;因为硫酸铜的溶解度随温度的升高而增大,故③溶解的硫酸铜的质量要比①多,质量分数的大小关系是:③>①>②,故③溶液颜色最深。

故选:C。

19.【答案】B

20.【答案】A

【解析】A、20?C时,100g水里最多能溶解36g氯化钠,所以20?C时氯化钠的溶解度为36g,故A正确;

B、20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6g,故B错误;

C、20?C时,在100g水中加入35g氯化钠完全溶解,没有指明是否达到饱和状态,所以无法判断20?C时,氯化钠的溶解度为35g,故C错误;

D、溶解度是指溶解在100g水中,而不是指100g溶液,故D错误。

二、计算题

21.【答案】35g/100g水

22.【答案】

(1)可溶物质。

(2)10g/100g水。

(3)60?C。

(4)20g。

(5)析出X晶体比Y晶体多。

23.【答案】

(1)120;180

(2)30

(3)20;40

(4)能;165

24.【答案】不饱和;蒸发掉35.6g水;加入硝酸钾39.2g;降温至20?C

三、综合题

25.【答案】

(1)88g

(2)不饱和

(3)44

(4)A=B>C>D

【解析】

(1)20?C时,100g水中最多溶解的质量为88g,故20?C时该物质的溶解度为88g。

(2)在曲线上的点和曲线上边的点都是饱和状态,在曲线下边的点属于不饱和状态,所以C点对应的溶液是不饱和状态。

(3)从D点溶液得到A点溶液,需增加该溶质:88g-44g=44g。

(4)点A和点B都在线上,点C和点D含有的溶质相同,C点对应的溶液中溶剂少,故溶质质量分数大于D点,故四点所对应的溶液质量分数大小关系为A=B>C>D。

26.【答案】

(1)氧气;大于;

(2)变大

(3)i60g;饱和溶液

iib>a>c

iii升高温度

【解析】

(1)水在通电的条件下生成氢气和氧气,正氧负氢,体积比是1:2,所以在实验过程中试管a中产生的气体是氧气;在相同条件下氧气在水中的溶解度大于氢气在水中的溶解度,所以实验中测得结果(b:a)大于2:1;

(2)溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%,通电一段时间后,水分解生成了氢气和氧气,溶剂质量减少,溶液质量也随之减少,溶质质量不变,所以该物质的质量分数会变大;

(3)it1?C时,a物质的溶解度是20g,所以将30克a物质加入到50克水中,充分溶解,只能溶解l0g的晶体,所得溶液的质量为60g,该溶液为饱和溶液;

iit1?C时,b物质的溶解度最大,a、c物质的溶解度相等,降低温度,a、b物质的溶解度减小,会析出晶体,c物质的溶解度增大,不会析出晶体,应该按照t2?C时的溶解度计算,所以t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1?C,所得溶液中溶质的质量分数大小关系为b>a>c;

iiic物质的溶解度随温度的升高而减小,所以要使接近饱和的c物质溶液变为饱和,可采用的一种措施:升高温度。

27.【答案】

(1)溶剂种类

(2)①②④

(3)6.9;>

(4)AD

【解析】

(1)比较表格中的数据可以知道在第一组实验中只有溶剂不同,其它条件都是相同的,所以第一组实验研究的因素是溶剂种类。

(2)根据(1.)的解答可以知道第一组实验研究的因素是溶剂种类对固体溶解性的影响,而第二组只有溶质的种类不同,从而溶解的质量不同,所以第二组研究的是溶质的种类对固体溶解性的影响的,比较第二组和第三组的数据可以知道,在不同的温度下相等质量的水溶解的硝酸钾的质量不同,所以可以得出温度也可以影响固体物质的溶剂能力,分析题中所给的选项可以知道,该实验研究影响固体溶解性的因素是温度、溶剂种类和固体物质的种类即:①②④。

(3)烧杯、硝酸钾和水的总质量为m1g;而过滤后,称量所得硝酸钾溶液和烧杯的总质量为m2g,由于烧杯的质量和水的质量不会改变,所以根据表格中的数据可以知道溶解了硝酸钾的质量为3.1g,即没溶解硝酸钾的质量为:10g-3.1g=6.9g,从而可以知道m1-m2=6.9g;也就是说在20?C时10g水中溶解了硝酸钾的质量为3.1g;而根据第二组实验数据可以知道,在20?C时10g水中溶解氯化钠的质量为3.6g,所以可以判断在20?C时食盐的溶解性要大于硝酸钾的溶解性。

(4)A、根据第二组实验数据可以知道:在20?C时10g水中溶解氯化钠的质量为3.6g所以在20?C时100g水中能够溶解36g氯化钠,故A正确;

B、根据第二组实验数据可以知道:在20?C时10g水中溶解了硝酸钾的质量为3.1g,所以此时的硝酸钾的饱和溶液的质量分数为:3.1g10g+3.1g×100%=23.7%,故B不正确;

C、第三组实验中的硝酸钾全部溶解了,所以难以判断是否是饱和溶液,故C不正确;

D、溶液具有均一性和温度性,所以在仼意的相同温度下的任意一杯饱和硝酸钾溶液中,溶质与溶剂的质量比一定相等,故D正确。

故选AD。

28.【答案】

(1)溶质的性质;氯化钠

(2)31.6g

(3)不饱和溶液;不变

【解析】

(2)由溶解度曲线可知,20?C时硝酸钾的溶解度为31.6g。

故填:31.6g。

(3)硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,若将20?C时硝酸钾的饱和溶液升温到50?C,此时溶液为不饱和溶液;溶液中硝酸钾的质量不变,水的质量不变,因此溶质的质量分数不变。

故填:不饱和溶液;不变。

29.【答案】

(1)氯化铵的溶解度随温度的升高而增大

(2)饱和;1:2

【解析】

(2)在20?C时,氯化铵的溶解度为37.2g,所以向100g水中加50g氯化铵,会部分溶解,形成饱和溶液;将其温度升高到60?C时,氯化铵溶解度为55.2g,50g氯化铵会全部溶解,此时溶液中溶质与溶剂的质量比为50g:100g=1:2。

30.【答案】

(1)b

(2)b=c>a

(3)80

(4)b>a>c

【解析】

(1)“夏天晒盐”中的“盐”其溶解度可用图中b来表示,因为b的溶解度受温度的影响变化不大。

(2)由溶解度曲线可知,在t1?C时,三种物质的溶解度大小关系是:b=c>a。

(3)由溶解度曲线可知,t2?C时,a物质的溶解度为60g,表明100g水中最多能溶解60g的a物质,因此在t2?C时,将40g的a放入50g水中充分搅拌,a物质只能溶解30g,所得溶液质量=30g+50g=80g。

(4)t2?C时,a物质的溶解度最大,c物质的溶解度最小,由a、b、c三种物质的溶解度曲线图可知,a、b物质的溶解度随温度的降低而减小,c物质的溶解度随温度的降低而升高,将a、b、c三种物质的饱和溶液降低温度到t1?C时,b物质的溶解度大于a物质的溶解度,且a物质t1?C时的溶解度大于c物质t2?C时的溶解度,这三种溶液中溶质质量分数的大小关系由各物质的小的溶解度决定,故这三种溶液中溶质质量分数的大小关系是b>a>c。

31.【答案】

(1)B;A

(2)C>B>A

(3)26.6g

【解析】

(1)根据题目中的图示以及溶解度曲线可知,20?C时,KNO3的溶解度为31.6g,所以A中加入5g硝酸钾形成的溶液继续加入硝酸钾还能继续溶解,说明A是不饱和溶液;B中有剩余的固体,所以B一定是饱和溶液;B升高温度后得到的C溶液,剩余固体全部溶解,所以C可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液。

(2)根据题目信息可知,A、B、C烧杯中的溶质质量关系为:C>B>A,由于溶剂质量相同,所以A、B、C烧杯中溶质质量分数关系为:C>B>A。

(3)根据溶解度曲线可知,20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6g,则20?C时,100g水中最多溶解硝酸钾的质量是31.6g,故当X=31.6g-5g=26.6g时,B中怡好没有固体剩余。

32.【答案】

(1)t1?C时,a、c两物质的溶解度相同

(2)33.3%

(3)b>a>c

【解析】

(2)t2?C时,a物质的溶解度为50g,即100g水中最多溶解50g的a物质,则25g水中最多溶解12.5g该物质,所得的溶液质量分数为:12.5g25g+12.5g×100%=33.3%。

(3)t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温至t1?C,所得的溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为b>a>c,因为降温后b的溶解度大于a,c会由饱和溶液变成不饱和溶液,还是最小。

33.【答案】

(1)25

(2)在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同

(3)B

(4)降温结晶

【解析】

(2)a点表示在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同。

(3)由溶解度曲线可知,溶解度受温度影响小的物质是B物质。

(4)A的溶解度受温度变化影响大,B物质的溶解度受温度变化影响小,因此从A、B的混合物中分离A物质,一般采用降温结晶的方法。

34.【答案】

(1)i放热

ii氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小

(2)稀盐酸过量

(3)iMg(OH)2和HCl不能共存

iiMg+2H2O?Mg(OH)2↓+H2↑

(4)i

ii(1)MgCO3?MgO+CO2↑;

(2)设2.26g碳酸镁和稀盐酸反应生成氯化镁的质量为x,

MgCO3+2HCl=MgCl2+H2O+CO2↑84952.26gx,

8495=2.26gx,

x=2.56g,

由于2.26g碳酸镁和稀盐酸完全反应生成氯化镁的质量小于2.85g,说明白色固体不全是碳酸镁,因此白色固体是碳酸镁和氢氧化镁的混合物

【解析】

(1)i石灰水变浑浊的原因是:镁和盐酸的反应放热,氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小,导致部分氢氧化钙析出。

(2)该溶液pH<7的可能原因是:

①MgCl2溶液的pH<7;

②稀盐酸溶液呈酸性,溶液pH小于7。

(3)ii镁和水反应生成氢氧化镁和氢气,氢气燃烧生成水,氢氧化镁在热水中溶解度增大,导致溶液呈碱性,能使酚酞试液变红色,反应的化学方程式为:Mg+2H2O?Mg(OH)2↓+H2↑。

(4)i二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,氧气能使带火星的木条复燃,氢气燃烧生成水,一氧化碳燃烧生成二氧化碳,甲烷燃烧生成水和二氧化碳;

烧杯内壁无现象,说明反应没有生成二氧化碳,即气体不是一氧化碳、甲烷,实验过程如下所示:

ii(1)根据实验I的现象可知,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,碳酸镁受热分解生成氧化镁和二氧化碳,反应的化学方程式为:MgCO3?MgO+CO2↑。

一、选择题

某温度时,将10g饱和氯化钾溶液蒸干,得氯化钾晶体2g,则氯化钾在此温度下的溶解度为

A.10g B.2g C.20g D.25g

下列加速物质溶解措施中,能改变固体溶解度的是

A.加热 B.搅拌 C.振荡 D.把固体研细

25?C时,50g水中最多可溶10gA,30?C时,50g水中最多可溶15gB,则A、B溶解度比较为

A.无法比较 B.A大于B C.A小于B D.A等于B

海水综合利用流程如下,有关说法错误的是

A.从母液中可进一步制得金属镁

B.①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶

C.海水“晒盐”得到的粗盐还含有杂质

D.析出粗盐后的母液是氯化钠的不饱和溶液

从海水中得到的粗盐中往往含有可溶性杂质(主要有Na2SO4、MgCl2、CaCl2)和不溶性杂质(泥沙等),必须进行分离和提纯后才能使用。实验室粗盐提纯的部分流程如图,有关该流程说法错误的是

A.不溶性杂质主要是泥沙

B.过滤时要用玻璃棒引流

C.蒸发时,当蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干

D.操作①②③依次加入的试剂可以为Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液

粗盐中含有泥沙及少量可溶性MgCl2、CaCl2、Na2SO4等杂质,为获得精盐进行如图实验。叙述错误的是

A.根据NaCl的溶解度,可计算出溶解10g粗盐所需水的最少质量

B.只调换“过量的NaOH溶液”与“过量的BaCl2溶液”的顺序,也能达到实验目的

C.加入过量Na2CO3溶液的目的是除尽BaCl2和CaCl2

D.若称得精盐的质量为8.5g,则该粗盐样品中氯化钠的纯度是85%

下列除杂质的方法不能达到目的的是

选项物质(杂质)操作方法ACu(CuO)加足量硝酸银溶液、充分反应后过滤B除去粗盐中难溶杂质将粗盐研碎,溶解,过滤,蒸发CCO(CO2)气体通过盛有氢氧化钠溶液的洗气瓶DFeCl2(CuCl2)加入足量铁粉后过滤

A.A B.B C.C D.D

下列各组物质进行分离提纯的步骤,与粗盐提纯(只除去不溶性杂质)的三个实验步骤相同的是

A.从空气中分离出氧气

B.从医用酒精中提纯酒精

C.从草木灰中提取碳酸钾(不考虑其他可溶性杂质)

D.从双氧水制取氧气的废液中回收二氧化锰

粗盐提纯的步骤分为溶解、过滤、蒸发,三步中都用到的同一种仪器是

A.蒸发皿 B.玻璃棒 C.酒精灯 D.漏斗

下列有关海水晒盐的说法,错误的是

A.海水成为食盐的饱和溶液后才能析出晶体

B.盐场必须建在阳光充足、雨量少的地区

C.结晶池中析出盐后的母液没有用途,为防止污染须排入大海

D.盐场得到的粗盐是混合物

在粗盐提纯实验中,下列做法正确的是

A.过滤时,漏斗里的液体液面要低于滤纸的边缘

B.蒸发时,将蒸发皿内液体蒸干后停止加热

C.溶解和过滤操作中,玻璃棒的作用相同

D.溶解时,在量筒中边加粗盐边搅拌

为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后进行,①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液。这些操作中正确的顺序

A.④①②⑤③ B.②⑤④①③ C.①②④⑤③ D.④②⑤①③

“粗盐提纯”的实验内容和步骤如图,下列说法错误的是

A.本实验需查阅资料,了解食盐在室温时的溶解度

B.操作III中,若未能充分溶解,则实验的产率将偏低

C.操作IV中,得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质

D.操作V中,需加热至液体蒸干为止

我国的海岸线幅员辽阔,有充足的海水资源。人们常把海水引入盐田,经过风吹日晒使海水中的水分蒸发获得粗盐。在此过程中

A.水的质量不变 B.氯化钠的质量不变

C.氯化钠的质量分数不变 D.得到粗盐晶体的质量不变

已知20?C时NaCl的溶解度为36克,20?C时在50克水里最多能溶解NaCl

A.18克 B.36克 C.50克 D.100克

关于硝酸钾溶解度的说法中正确的是

A.20?C时,20g硝酸钾溶在100g水里,所以20?C时硝酸钾的溶解度是20g

B.20?C时,把20g硝酸钾溶在水里制成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是20g

C.把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g

D.20?C时,把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g

下列对“20?C时,氯化钠溶解度为36g”的解释正确的是

A.20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中

B.20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液

C.20?C时,100g溶液中含氯化钠36g

D.36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液

用硫酸铜进行如图所示的实验,对所得溶液的分析正确的是

A.三个溶液中溶质溶解度一样

B.②溶液是不饱和溶液

C.③溶液颜色最深

D.温度不同,无法比较①③溶液的溶质质量分数

长期放置在敞口容器内的饱和食盐水,在保持温度不变的情况下,发现容器底部有少量晶体出现,这说明

A.溶液变为不饱和溶液 B.溶剂质量减少,溶液仍为饱和溶液

C.溶液中溶剂、溶质的质量均未改变 D.溶液比原来要浓一些

判断下列说法中正确的是

A.20?C时,100g水里最多能溶解36g氯化钠,所以20?C时氯化钠的溶解度为36g

B.20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6

C.20?C时,在100g水中加入35g氯化钠完全溶解,则20?C时,氯化钠的溶解度为35g

D.20?C时,100g氯化钠的饱和溶液中有27g氯化钠,则20?C时,氯化钠的溶解度为27g

二、计算题

t?C时,将200g硝酸钾的溶液等分成两份。在一份中加入7g硝酸钾溶解,恰好成为t?C时硝酸钾的饱和溶液;将另一份蒸发掉20g水后冷却到t?C时,也恰好成为t?C时硝酸钾的饱和溶液,求t?C时硝酸钾的溶解度。

已知X与Y两物质的溶解度曲线如图所示。根据溶解度曲线回答:

(1)X物质的溶解性属于哪类物质?

(2)40?C时,X物质的溶解度为多少?

(3)在什么温度时,X与Y两物质的溶解度相等?

(4)在40?C时,将多少克X物质溶解在200g水中,可以得到X物质的饱和溶液?

(5)如果将60?C时等质量的X与Y的两份饱和溶液都降低温度为10?C,则从X与Y两份溶液析出X晶体和Y晶体质量大小的关系是怎样的?

已知氯化铵在50?C时的溶解度为50g/100g水,求:

(1)50?C时,60g氯化铵要配成饱和溶液,需水g,溶液质量为g。

(2)50?C时,将60g水配成饱和溶液,需氯化铵g。

(3)50?C时,需配制60g氯化铵饱和溶液,需氯化铵g,水g。

(4)50?C时,将60g氯化铵与110g水混合,充分溶解,(填“能”或“不能”)配成饱和溶液,溶液的质量是g。

硝酸钾在不同温度时的溶解度见下表。

温度(?C)0102030405060溶解度(g/100g水)13.320.931.645.863.985.5110

在60?C时,将15.8g硝酸钾固体和50g水混合后,所得溶液是否饱和?若不饱和,可采取哪些措施将其转化为饱和?(通过计算回答,精确到0.1g。)

三、综合题

20?C时,根据某固体物质在不同质量的水中达到饱和状态时所溶解的质量,绘制成如图所示的斜线,回答下列问题:

(1)20?C时,该固体物质的溶解度为。

(2)C点所对应的溶液是(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

(3)若从D点溶液得到A点溶液,需增加该溶质g。

(4)图中四点所对应的溶液质量分数大小关系为。

2019年3月22日是第二十七届“世界水日”,水与人类的生活和生产密切相关,回答下列问题:

(1)图甲是水通电分解的示意图,在实验过程中试管a中产生的气体是(填名称)。已知在相同条件下氧气在水中的溶解度大于氢气在水中的溶解度,则实验中测得结果(b:a)将(填“大于”或“小于”)2:1。

(2)在电解水实验中,为了增强水的导电能力,常在水中添加少量的硫酸,反应一段时间后,该物质的质量分数会(填“变大”、“不变”或“变小”)。

(3)图乙为a、b、c三种物质的溶解度曲线。

it1?C时,将30克a物质加入到50克水中,充分溶解,所得溶液的质量为,该溶液为(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

iit2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1?C,所得溶液中溶质的质量分数大小关系为。

iii要使接近饱和的c物质溶液变为饱和,可采用的一种措施:。

为了探究影响固体溶解性的因素,某同学设计了如下三组实验。

(1)分析上表,第一组实验研究的因素是。

(2)由上述实验可知,影响固体溶解性的因素是(填序号)。

①温度

②加入溶剂种类

③加入溶剂质量

④加入固体种类

⑤加入固体质量

(3)在第二组实验中,该同学按照如下步骤进行实验(假设溶液损失不计)

1、用电子天平称取10.0g硝酸钾,放入烧杯中;

2、量取10.0mL水,倒入上述烧杯中,称量烧杯、硝酸钾和水的总质量为m1g;

3、搅拌至硝酸钾不再溶解为止;

4、过滤,称量所得硝酸钾溶液和烧杯的总质量为m2g;

5、计算:m1-m2=g(结合第二组实验数据进行分析)。

将溶质改为食盐,重复上述步骤进行实验。

由实验可知,20?C时食盐的溶解性(填“>”“=”“<”)硝酸钾的溶解性。

(4)根据上述实验,以下推论正确的是

A.20?C时,氯化钠的溶解度为36g/100g水

B.20?C时,硝酸钾饱和溶液的溶质质量分数为31%

C.第三组实验中的硝酸钾溶液为80?C时的饱和溶液

D.20?C的任意一杯饱和硝酸钾溶液中,溶质与溶剂的质量比一定相等。

甲、乙两图分别表示氯化钠和硝酸钾在水中的溶解度曲线。

(1)比较甲、乙两图可知:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是,两种物质中的溶解度受温度影响更小。

(2)20?C时硝酸钾的溶解度为。

(3)若将20?C时硝酸钾的饱和溶液升温到50?C,此时溶液为(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”),溶液中硝酸钾的质量分数(填“变大”、“变小”或“不变”)。

下表列出了氯化铵在不同温度下的溶解度。请回答:

温度/?C01020304050607080溶解度/克29.433.337.241.445.850.455.260.265.6

(1)由上表可知氯化铵的溶解度随温度的变化规律是。

(2)在20?C时,向100g水中加50g氯化铵,形成的是(填“饱和”或“不饱和”)溶液,将其温度升高到60?C时,该溶液中溶质与溶剂的质量比为。

我国西北地区有一些天然内陆咸水湖,当地农民通过“冬天捞碱,夏天晒盐”获得大量湖盐。

(1)“夏天晒盐”中的“盐”其溶解度可用图中来表示(填“a”、或”b“、或“c”)。

(2)在t1?C时,三种物质的溶解度大小关系是。

(3)在t2?C时,将40g的a放入50g水中充分搅拌,所得溶液质量为g。

(4)将t2?C时,a,b,c的饱和溶液降温至t1?C时,溶质的质量分数由大到小的顺序为。

水是常用的溶剂,向100g水中溶解一定量的硝酸钾(KNO3)固体的操作如下,请根据实验现象和溶解度曲线回答下列问题:

(1)A、B、C中溶液一定是饱和溶液的是,一定是不饱和溶液的是。

(2)A、B、C烧杯中溶质质量分数从大到小依次是。

(3)当X=g时,B中恰好没有固体剩余。

如图1所示是a、b、c三种物质的溶解度曲线,回答下列问题:

(1)P点的含义是。

(2)t2?C时,将15ga物质放入25g水中充分溶解得到溶液的溶质质量分数为。(结果保留0.1%)

(3)将t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温至t1?C,所得溶液中溶质的质量分数由大到小的顺序是。

如图是甲、乙两物质(均不含结晶水)的溶解曲线,据此回答以下问题:

(1)t1?C时,A物质的溶解度为g。

(2)a点的含义是在;在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同。

(3)溶解度受温度影响小的物质是。

(4)从A、B的混合物中分离A物质,一般采用的方法。

化学兴趣小组用图1装置进行实验,发现镁片完全溶解、石灰水浑浊。

(1)石灰水变浑浊的原因是:

i镁和盐酸的反应(填“吸热”或“放热”)。

ii。

(2)甲同学测得反应后试管内溶液pH<7,该溶液pH<7的可能原因是:

①MgCl2溶液的pH<7;

②。

(3)乙同学将反应后试管内溶液冷却,加入镁粉并滴入酚酞,溶液颜色无变化,再加热,发现溶液慢慢浑浊且变红。

i【猜想】对实验中“溶液慢慢浑浊且变红”的原因,乙同学提出猜想:

MgCl2+2H2O=Mg(OH)2↓+2HCl,大家都认为此猜想不合理,理由是。

ii【查阅】

资料1:Mg(OH)2难溶解于水,升高温度可加大其在水中的溶解度。

资料2:K、Ca、Na、Mg等活泼金属在一定条件下能与水反应,产生碱和气体。

【实验】乙同学重新在滴有酚酞的热水中加入镁粉,观察到液体慢慢变红并浑浊,镁粉表面产生气泡。收集并点然气体,发现能燃烧。乙同学实验中“溶液慢慢浑浊且变红”的原因请用化学方程式表示:。

(4)丙同学在做实验时,不小心将镁条掉入到碳酸氢钠溶液中,发现产生大量的气泡和白色不溶物。他非常好奇,进行了如下探究。

【提出问题】镁条与碳酸氢钠溶液反应,产生的气体和白色不溶物分别是什么?

【查阅资料】

Mg(OH)2MgCO3溶解性难溶于水微溶于水热稳定性受热易分解,能生成两种氧化物受热易分解,能生成两种氧化物

i实验探究一:镁条与碳酸氢钠溶液反应产生什么气体呢?

ii实验探究二:

【提出问题】镁条与碳酸氢钠溶液反应,产生的白色不溶物是什么?

【作出猜想】丙同学根据资料分析认为白色不溶物可能是Mg(OH)2和MgCO3中的一种或两种。

【进行实验】(如图2)

(1)根据实验I的现象,写出加热白色不溶物时一定发生的化学反应的方程式。

(2)实验II中称量“干燥的晶体”质量为2.85g,由此通过计算确定白色不溶物是成分是。(请你写出计算过程)

答案

一、选择题

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】D

【解析】母液中含有氯化镁,从母液中可进一步制得金属镁,A项正确;

粗盐的主要成分是氯化钠,粗盐提纯是通过溶解(把不溶物与食盐初步分离)、过滤(把不溶物彻底除去)、蒸发(食盐从溶液中分离出来而得到食盐的过程),①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶,B项正确;

海水“哂盐”得到的粗盐中含有氯化镁、氯化钙、泥沙等杂质,C项正确;

析岀粗盐后的母液不能继续溶解氯化钠,是氯化钠的饱和溶液,D项错误。

5.【答案】D

【解析】粗盐中含有不溶性杂质(泥沙等),该不溶性杂质主要是泥沙,A项正确;

过滤时玻璃棒的作用是引流,B项正确;

蒸发时,当蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干,C项正确;

镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠溶液可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都可以;钙离子用碳酸根离子沉淀,加入过量的碳酸钠溶液可以将钙离子转化为沉淀,但加入碳酸钠溶液要放在加入氯化钡溶液之后,这样碳酸钠还会除去反应剩余的氯化钡,否则过量的氯化钡与盐酸不反应无法除去,过量的氢氧化钠和碳酸钠都能与盐酸反应,可以用适量的盐酸除去;故操作①②③依次加入的试剂可以为BaCl2溶液、NaOH溶液、Na2CO3溶液或NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液,D项错误。

答案选D。

6.【答案】D

【解析】A.粗盐提纯的实验是在常温条件下进行的,所以可以依据氯化钠的溶解度,把粗盐看作全部是氯化钠,可以计算出溶解10g粗盐所需水的最少质量故A正确;

B.氢氧化钠的作用只是除去氯化镁,氯化钡可以除去硫酸钠,碳酸钠必须放在氯化钡的后面,除去过量的氯化钡和溶液中的氯化钙,所以只调换“过量的NaOH溶液”与“过量的BaCl2溶液”的顺序,也能达到实验目的,故B正确;

C.碳酸根离子和钡离子、钙离子会生成碳酸钡沉淀和碳酸钙沉淀,所以加入过量Na2CO3溶液的目的是除尽BaCl2和CaCl2,故C正确;

D.在粗盐提纯过程中,反应生成了氯化钠,所以称得精盐的质量为8.5g,该粗盐样品中氯化钠的纯度不能说是85%,故D错误。

故选:D。

7.【答案】A

【解析】铜能与硝酸银溶液反应,不能除去杂质,不符合除杂原则,A项错误;

过滤能除去难溶性的杂质,所以可以将粗盐研碎、溶解、过滤、蒸发的方法除去粗盐中的难溶性杂质,B项正确;

CO2能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,CO不与氢氧化钠溶液反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C项正确;

足量铁粉能与CuCl2溶液反应生成氯化亚铁溶液和铜,过滤并干燥,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,D项正确。

答案选A。

8.【答案】C

【解析】从空气中分离氧气的方法是先将空气液化,然后蒸发,利用利用液氮的沸点(-196?C)低于液氧的沸点(-183?C)把氮气首先蒸发出来剩下的主要就是液态氧,A项错误;从医用酒精中提纯酒精是利用水和酒精的沸点不同,加热将酒精先蒸馏岀来,B项错误;草木灰的主要成分是碳酸钾和一些不溶性杂质,碳酸钾是可溶性的,通过溶解、过滤、蒸发和结晶等步骤,可以把草木灰中的钾盐提取岀来,C项正确;从双氧水制取氧气的废液中回收二氧化锰,分解后得水和氧气,所以残渣中主要成分为水和二氧化锰。二氧化锰不溶于水,故溶解后,过滤时,二氧化锰在滤渣中,将滤渣烘干即可得二氧化锰固体,与粗盐提纯步骤不同,D项错误。答案选D。

9.【答案】B

【解析】粗盐提纯是通过溶解(把不溶物与食盐初步分离)、过滤(把不溶物彻底除去)、蒸发(食盐从溶液中分离出来而得到食盐的过程),据此进行分析判断。在溶解、过滤、蒸发操作中都要用到玻璃棒;在溶解操作中玻璃棒的作用是搅拌,加快溶解速率;在过滤操作中玻璃棒的作用是引流;蒸发时玻璃棒的作用是搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅。

答案选B。

10.【答案】C

【解析】海水成为食盐的饱和溶液后才能析出晶体,A项正确;

盐场必须建在阳光充足、雨量少的地区,有利于蒸发结晶,B项正确;

结晶池中析出盐后的母液还有用途,可以提取镁,C项错误;

盐场得到的粗盐中含有氯化镁等杂质,属于混合物,D项正确。

11.【答案】A

【解析】过滤时,漏斗里的液体液面要低于滤纸的边缘,滤纸边缘低于漏斗边缘,A项正确;为防止固体飞溅,蒸发时,当蒸发皿内出现大量晶体时停止加热,B项错误;溶解中玻璃棒的作用是搅拌,加速溶解;过滤操作中,玻璃棒的作用是引流;两种操作中玻璃棒的作用不同,C项错误;溶解时,先在烧杯中加入粗盐,再将量筒中的水加入烧杯中,用玻璃棒搅拌使固体溶解,不能在量筒中进行溶解,D项错误。答案选A。

12.【答案】B

【解析】除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可以先加入过量的氢氧化钠溶液除去镁离子,在加入过量的氯化钡溶液除去硫酸根离子,然后加入过量的碳酸钠溶液除去钙离子和多余的氯化钡,过滤将生成的沉淀除去,此时溶液中含有过量的氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液,可以加入适量的盐酸,调节呈中性,观察选项,故选B。

13.【答案】D

【解析】本实验需查阅资料,需要了解食盐在室温时的溶解度,这样就可以将食盐全部溶解,A项正确;

操作III中,若未能充分溶解,这样直接影响得到的精盐质量,故实验的产率将偏低,B项正确;

操作IV是过滤操作,除去水中的难溶性杂质,故得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质,C项正确;

操作V是蒸发,需加热至出现较多量固体时,即可停止加热,然后利用余热蒸干,D项错误。

答案选D。

14.【答案】B

【解析】海水晒盐的原理是蒸发结晶,水的质量减少,A项错误;水分蒸发,溶剂减小,氯化钠析出,但氯化钠的总质量不变,B项正确;随水的蒸发,溶剂减少,逐渐达到饱和,氯化钠的质量分数不断变大,饱和后不再改变,C项错误;随水的蒸发,氯化钠不断析岀,得到粗盐晶体的质量増多,D项错误。答案选B。

15.【答案】A

【解析】根据溶解度的概念,20?C时氯化钠的溶解度是36g,其涵义是20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态;则20?C时在50克水里最多能溶解NaCl18g,溶液达到饱和状态。

故选:A。

16.【答案】D

【解析】A、在描述某一物质的溶解度是必须指明饱和溶液,这里没有说饱和溶液,故A错;

B、固体物质的溶解度的标准是100g溶剂里,这里没有说100g溶剂,故B错;

C、在描述某一物质的溶解度是必须指明温度,这里没有说温度,故C错误;

D、20?C时,把31.6g硝酸钾溶在100g水里,形成饱和溶液,所以20?C时硝酸钾的溶解度是31.6g,故D正确。故选:D。

17.【答案】B

【解析】根据溶解度的概念,20?C时氯化钠的溶解度是36g,其涵义是20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态。

A、20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中,没有指明是否达到饱和状态,故选项说法错误。

B、20?C时,36g氯化钠溶解在100g水中恰好形成饱和溶液,故选项说法正确。

C、20?C时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态,则20?C时,136g氯化钠饱和溶液中含氯化钠36g,故选项说法错误。

D、该选项没有指明温度,故选项说法错误。故选:B。

18.【答案】C

【解析】通过分析可知,①烧杯底部有固体,所以一定属于饱和溶液的是①,②中的溶剂是40mL,③中的溶剂是20mL,①中的硫酸铜会形成硫酸铜晶体,所以溶液中溶剂质量的大小关系是:②>③>①;因为硫酸铜的溶解度随温度的升高而增大,故③溶解的硫酸铜的质量要比①多,质量分数的大小关系是:③>①>②,故③溶液颜色最深。

故选:C。

19.【答案】B

20.【答案】A

【解析】A、20?C时,100g水里最多能溶解36g氯化钠,所以20?C时氯化钠的溶解度为36g,故A正确;

B、20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6g,故B错误;

C、20?C时,在100g水中加入35g氯化钠完全溶解,没有指明是否达到饱和状态,所以无法判断20?C时,氯化钠的溶解度为35g,故C错误;

D、溶解度是指溶解在100g水中,而不是指100g溶液,故D错误。

二、计算题

21.【答案】35g/100g水

22.【答案】

(1)可溶物质。

(2)10g/100g水。

(3)60?C。

(4)20g。

(5)析出X晶体比Y晶体多。

23.【答案】

(1)120;180

(2)30

(3)20;40

(4)能;165

24.【答案】不饱和;蒸发掉35.6g水;加入硝酸钾39.2g;降温至20?C

三、综合题

25.【答案】

(1)88g

(2)不饱和

(3)44

(4)A=B>C>D

【解析】

(1)20?C时,100g水中最多溶解的质量为88g,故20?C时该物质的溶解度为88g。

(2)在曲线上的点和曲线上边的点都是饱和状态,在曲线下边的点属于不饱和状态,所以C点对应的溶液是不饱和状态。

(3)从D点溶液得到A点溶液,需增加该溶质:88g-44g=44g。

(4)点A和点B都在线上,点C和点D含有的溶质相同,C点对应的溶液中溶剂少,故溶质质量分数大于D点,故四点所对应的溶液质量分数大小关系为A=B>C>D。

26.【答案】

(1)氧气;大于;

(2)变大

(3)i60g;饱和溶液

iib>a>c

iii升高温度

【解析】

(1)水在通电的条件下生成氢气和氧气,正氧负氢,体积比是1:2,所以在实验过程中试管a中产生的气体是氧气;在相同条件下氧气在水中的溶解度大于氢气在水中的溶解度,所以实验中测得结果(b:a)大于2:1;

(2)溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%,通电一段时间后,水分解生成了氢气和氧气,溶剂质量减少,溶液质量也随之减少,溶质质量不变,所以该物质的质量分数会变大;

(3)it1?C时,a物质的溶解度是20g,所以将30克a物质加入到50克水中,充分溶解,只能溶解l0g的晶体,所得溶液的质量为60g,该溶液为饱和溶液;

iit1?C时,b物质的溶解度最大,a、c物质的溶解度相等,降低温度,a、b物质的溶解度减小,会析出晶体,c物质的溶解度增大,不会析出晶体,应该按照t2?C时的溶解度计算,所以t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1?C,所得溶液中溶质的质量分数大小关系为b>a>c;

iiic物质的溶解度随温度的升高而减小,所以要使接近饱和的c物质溶液变为饱和,可采用的一种措施:升高温度。

27.【答案】

(1)溶剂种类

(2)①②④

(3)6.9;>

(4)AD

【解析】

(1)比较表格中的数据可以知道在第一组实验中只有溶剂不同,其它条件都是相同的,所以第一组实验研究的因素是溶剂种类。

(2)根据(1.)的解答可以知道第一组实验研究的因素是溶剂种类对固体溶解性的影响,而第二组只有溶质的种类不同,从而溶解的质量不同,所以第二组研究的是溶质的种类对固体溶解性的影响的,比较第二组和第三组的数据可以知道,在不同的温度下相等质量的水溶解的硝酸钾的质量不同,所以可以得出温度也可以影响固体物质的溶剂能力,分析题中所给的选项可以知道,该实验研究影响固体溶解性的因素是温度、溶剂种类和固体物质的种类即:①②④。

(3)烧杯、硝酸钾和水的总质量为m1g;而过滤后,称量所得硝酸钾溶液和烧杯的总质量为m2g,由于烧杯的质量和水的质量不会改变,所以根据表格中的数据可以知道溶解了硝酸钾的质量为3.1g,即没溶解硝酸钾的质量为:10g-3.1g=6.9g,从而可以知道m1-m2=6.9g;也就是说在20?C时10g水中溶解了硝酸钾的质量为3.1g;而根据第二组实验数据可以知道,在20?C时10g水中溶解氯化钠的质量为3.6g,所以可以判断在20?C时食盐的溶解性要大于硝酸钾的溶解性。

(4)A、根据第二组实验数据可以知道:在20?C时10g水中溶解氯化钠的质量为3.6g所以在20?C时100g水中能够溶解36g氯化钠,故A正确;

B、根据第二组实验数据可以知道:在20?C时10g水中溶解了硝酸钾的质量为3.1g,所以此时的硝酸钾的饱和溶液的质量分数为:3.1g10g+3.1g×100%=23.7%,故B不正确;

C、第三组实验中的硝酸钾全部溶解了,所以难以判断是否是饱和溶液,故C不正确;

D、溶液具有均一性和温度性,所以在仼意的相同温度下的任意一杯饱和硝酸钾溶液中,溶质与溶剂的质量比一定相等,故D正确。

故选AD。

28.【答案】

(1)溶质的性质;氯化钠

(2)31.6g

(3)不饱和溶液;不变

【解析】

(2)由溶解度曲线可知,20?C时硝酸钾的溶解度为31.6g。

故填:31.6g。

(3)硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,若将20?C时硝酸钾的饱和溶液升温到50?C,此时溶液为不饱和溶液;溶液中硝酸钾的质量不变,水的质量不变,因此溶质的质量分数不变。

故填:不饱和溶液;不变。

29.【答案】

(1)氯化铵的溶解度随温度的升高而增大

(2)饱和;1:2

【解析】

(2)在20?C时,氯化铵的溶解度为37.2g,所以向100g水中加50g氯化铵,会部分溶解,形成饱和溶液;将其温度升高到60?C时,氯化铵溶解度为55.2g,50g氯化铵会全部溶解,此时溶液中溶质与溶剂的质量比为50g:100g=1:2。

30.【答案】

(1)b

(2)b=c>a

(3)80

(4)b>a>c

【解析】

(1)“夏天晒盐”中的“盐”其溶解度可用图中b来表示,因为b的溶解度受温度的影响变化不大。

(2)由溶解度曲线可知,在t1?C时,三种物质的溶解度大小关系是:b=c>a。

(3)由溶解度曲线可知,t2?C时,a物质的溶解度为60g,表明100g水中最多能溶解60g的a物质,因此在t2?C时,将40g的a放入50g水中充分搅拌,a物质只能溶解30g,所得溶液质量=30g+50g=80g。

(4)t2?C时,a物质的溶解度最大,c物质的溶解度最小,由a、b、c三种物质的溶解度曲线图可知,a、b物质的溶解度随温度的降低而减小,c物质的溶解度随温度的降低而升高,将a、b、c三种物质的饱和溶液降低温度到t1?C时,b物质的溶解度大于a物质的溶解度,且a物质t1?C时的溶解度大于c物质t2?C时的溶解度,这三种溶液中溶质质量分数的大小关系由各物质的小的溶解度决定,故这三种溶液中溶质质量分数的大小关系是b>a>c。

31.【答案】

(1)B;A

(2)C>B>A

(3)26.6g

【解析】

(1)根据题目中的图示以及溶解度曲线可知,20?C时,KNO3的溶解度为31.6g,所以A中加入5g硝酸钾形成的溶液继续加入硝酸钾还能继续溶解,说明A是不饱和溶液;B中有剩余的固体,所以B一定是饱和溶液;B升高温度后得到的C溶液,剩余固体全部溶解,所以C可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液。

(2)根据题目信息可知,A、B、C烧杯中的溶质质量关系为:C>B>A,由于溶剂质量相同,所以A、B、C烧杯中溶质质量分数关系为:C>B>A。

(3)根据溶解度曲线可知,20?C时,硝酸钾的溶解度为31.6g,则20?C时,100g水中最多溶解硝酸钾的质量是31.6g,故当X=31.6g-5g=26.6g时,B中怡好没有固体剩余。

32.【答案】

(1)t1?C时,a、c两物质的溶解度相同

(2)33.3%

(3)b>a>c

【解析】

(2)t2?C时,a物质的溶解度为50g,即100g水中最多溶解50g的a物质,则25g水中最多溶解12.5g该物质,所得的溶液质量分数为:12.5g25g+12.5g×100%=33.3%。

(3)t2?C时,a、b、c三种物质的饱和溶液降温至t1?C,所得的溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为b>a>c,因为降温后b的溶解度大于a,c会由饱和溶液变成不饱和溶液,还是最小。

33.【答案】

(1)25

(2)在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同

(3)B

(4)降温结晶

【解析】

(2)a点表示在t2?C时,A、B两物质的溶解度相同。

(3)由溶解度曲线可知,溶解度受温度影响小的物质是B物质。

(4)A的溶解度受温度变化影响大,B物质的溶解度受温度变化影响小,因此从A、B的混合物中分离A物质,一般采用降温结晶的方法。

34.【答案】

(1)i放热

ii氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小

(2)稀盐酸过量

(3)iMg(OH)2和HCl不能共存

iiMg+2H2O?Mg(OH)2↓+H2↑

(4)i

ii(1)MgCO3?MgO+CO2↑;

(2)设2.26g碳酸镁和稀盐酸反应生成氯化镁的质量为x,

MgCO3+2HCl=MgCl2+H2O+CO2↑84952.26gx,

8495=2.26gx,

x=2.56g,

由于2.26g碳酸镁和稀盐酸完全反应生成氯化镁的质量小于2.85g,说明白色固体不全是碳酸镁,因此白色固体是碳酸镁和氢氧化镁的混合物

【解析】

(1)i石灰水变浑浊的原因是:镁和盐酸的反应放热,氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小,导致部分氢氧化钙析出。

(2)该溶液pH<7的可能原因是:

①MgCl2溶液的pH<7;

②稀盐酸溶液呈酸性,溶液pH小于7。

(3)ii镁和水反应生成氢氧化镁和氢气,氢气燃烧生成水,氢氧化镁在热水中溶解度增大,导致溶液呈碱性,能使酚酞试液变红色,反应的化学方程式为:Mg+2H2O?Mg(OH)2↓+H2↑。

(4)i二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,氧气能使带火星的木条复燃,氢气燃烧生成水,一氧化碳燃烧生成二氧化碳,甲烷燃烧生成水和二氧化碳;

烧杯内壁无现象,说明反应没有生成二氧化碳,即气体不是一氧化碳、甲烷,实验过程如下所示:

ii(1)根据实验I的现象可知,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳,碳酸镁受热分解生成氧化镁和二氧化碳,反应的化学方程式为:MgCO3?MgO+CO2↑。

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护