5.2 环境与发展-走向人地协调—可持续发展 课件30张

文档属性

| 名称 | 5.2 环境与发展-走向人地协调—可持续发展 课件30张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 07:56:37 | ||

图片预览

文档简介

第二节

走向人地协调—可持续发展

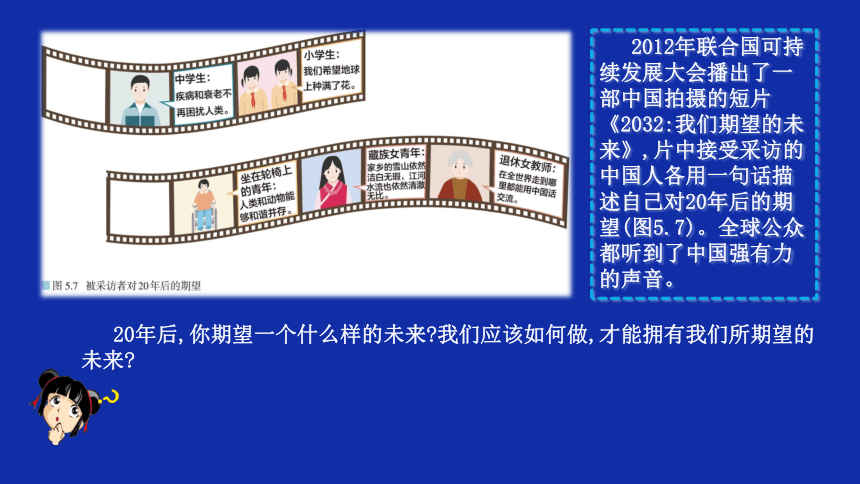

2012年联合国可持续发展大会播出了一部中国拍摄的短片《2032:我们期望的未来》,片中接受采访的中国人各用一句话描述自己对20年后的期望(图5.7)。全球公众都听到了中国强有力的声音。

20年后,你期望一个什么样的未来?我们应该如何做,才能拥有我们所期望的未来?

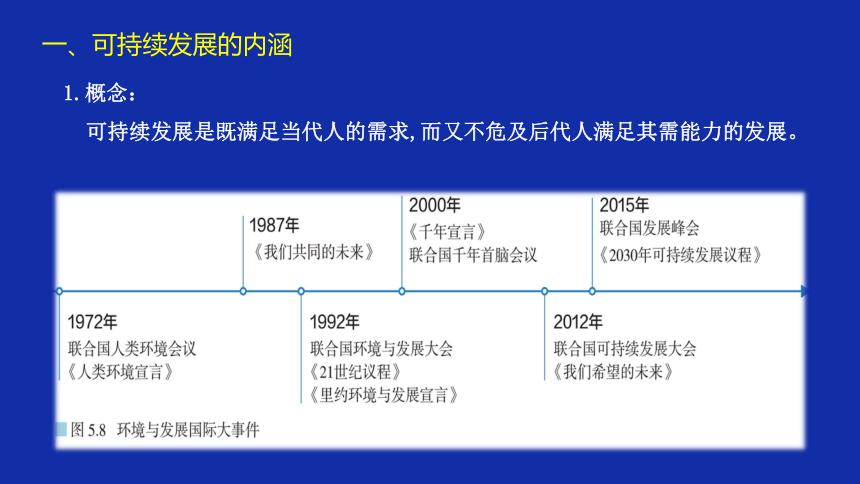

一、可持续发展的内涵

1.概念:

可持续发展是既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需能力的发展。

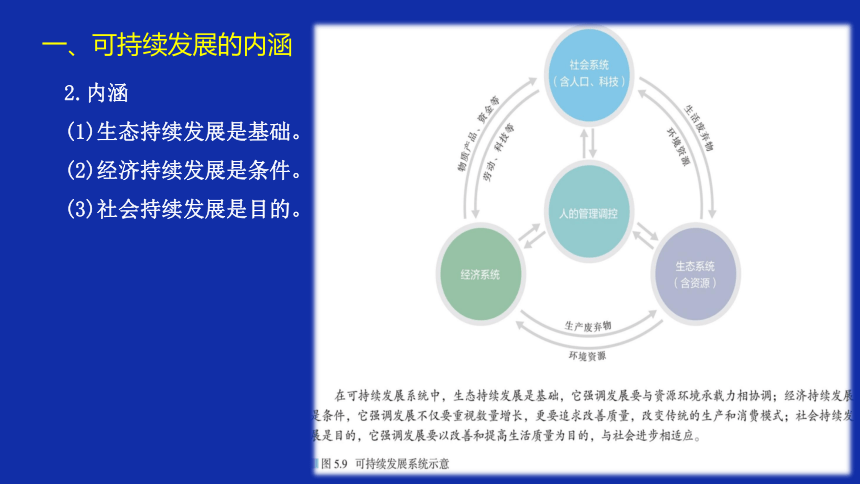

一、可持续发展的内涵

2.内涵

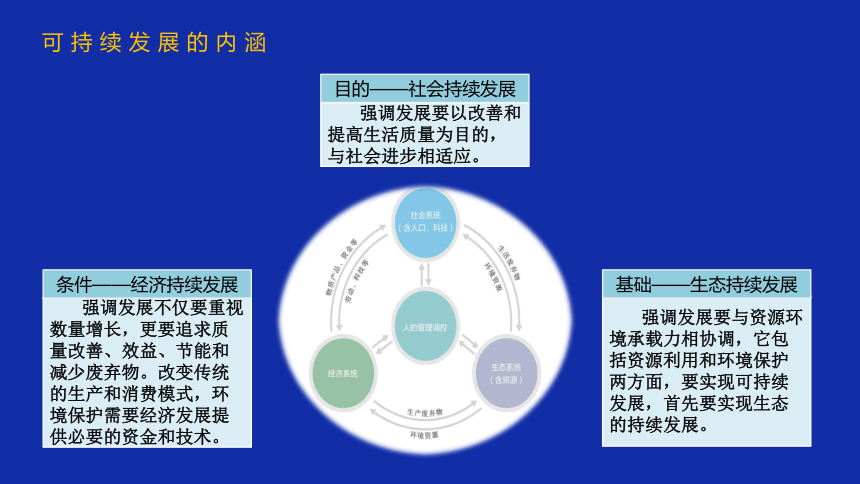

(1)生态持续发展是基础。

(2)经济持续发展是条件。

(3)社会持续发展是目的。

强调发展要与资源环境承载力相协调,它包括资源利用和环境保护两方面,要实现可持续发展,首先要实现生态的持续发展。

基础——生态持续发展

强调发展不仅要重视数量增长,更要追求质量改善、效益、节能和减少废弃物。改变传统的生产和消费模式,环境保护需要经济发展提供必要的资金和技术。

条件——经济持续发展

强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应。

目的——社会持续发展

可持续发展的内涵

(1)公平性原则 (权利)

同代人之间

代际之间

物种之间

地区之间

公平

一、可持续发展的内涵

3.原则:

(2)持续性原则 (发展)

经济活动

社会发展

保持在资源和环境的承载能力之内

处理好经济与环境关系

合理开发和利用自然资源

保持适度人口规模

一、可持续发展的内涵

3.原则:

(3)共同性原则 (义务)

地球是一个整体,地区性问题往往会转化为全球性问题。各国共同参与经济发展和环境保护,地区的决策和行动应该有助于实现全球整体的协调。

解决全球性环境问题,必须进行国际合作;对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

一、可持续发展的内涵

3.原则:

一、可持续发展的内涵

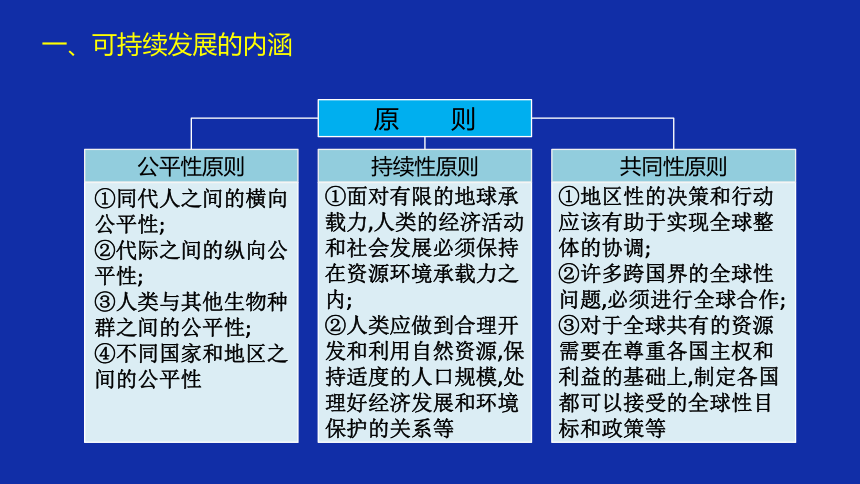

原 则

①同代人之间的横向公平性;

②代际之间的纵向公平性;

③人类与其他生物种群之间的公平性;

④不同国家和地区之间的公平性

①面对有限的地球承载力,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内;

②人类应做到合理开发和利用自然资源,保持适度的人口规模,处理好经济发展和环境保护的关系等

①地区性的决策和行动应该有助于实现全球整体的协调;

②许多跨国界的全球性问题,必须进行全球合作;

③对于全球共有的资源需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策等

公平性原则

共同性原则

持续性原则

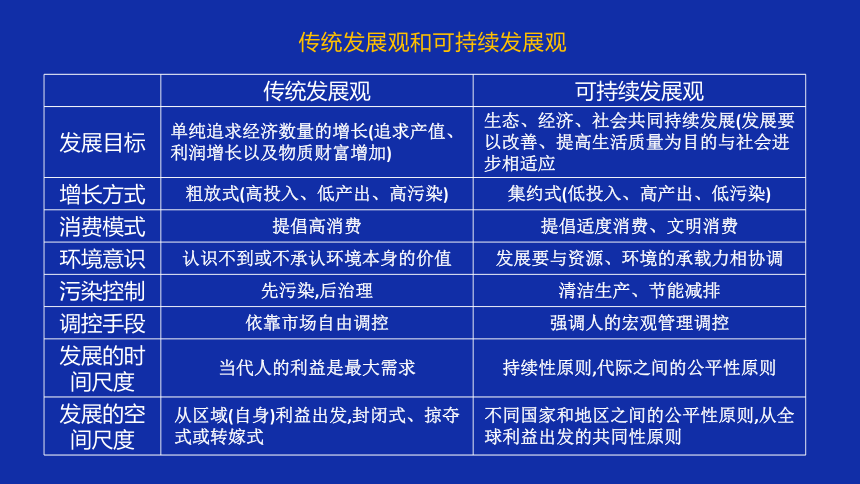

传统发展观和可持续发展观

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

传统发展观

可持续发展观

发展目标

单纯追求经济数量的增长(追求产值、利润增长以及物质财富增加)

生态、经济、社会共同持续发展(发展要以改善、提高生活质量为目的与社会进步相适应

增长方式

粗放式(高投入、低产出、高污染)

集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式

提倡高消费

提倡适度消费、文明消费

环境意识

认识不到或不承认环境本身的价值

发展要与资源、环境的承载力相协调

污染控制

先污染,后治理

清洁生产、节能减排

调控手段

依靠市场自由调控

强调人的宏观管理调控

发展的时间尺度

当代人的利益是最大需求

持续性原则,代际之间的公平性原则

发展的空间尺度

从区域(自身)利益出发,封闭式、掠夺式或转嫁式

不同国家和地区之间的公平性原则,从全球利益出发的共同性原则

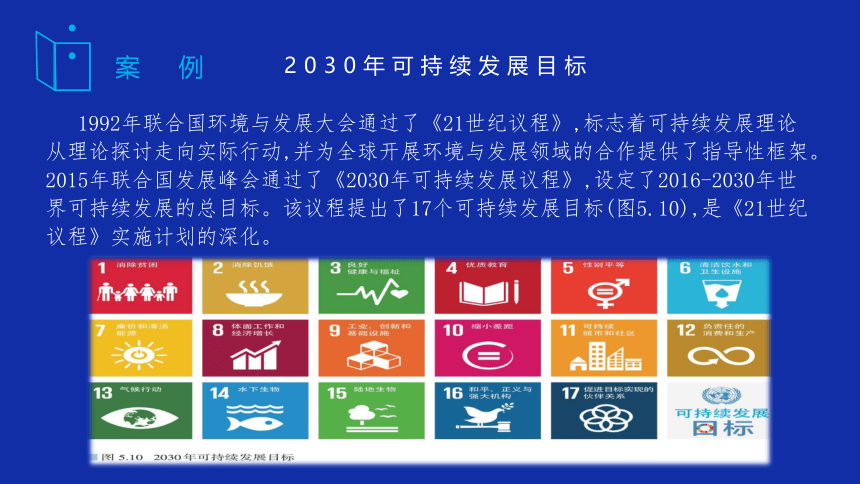

案例

2030年可持续发展目标

1992年联合国环境与发展大会通过了《21世纪议程》,标志着可持续发展理论从理论探讨走向实际行动,并为全球开展环境与发展领域的合作提供了指导性框架。2015年联合国发展峰会通过了《2030年可持续发展议程》,设定了2016-2030年世界可持续发展的总目标。该议程提出了17个可持续发展目标(图5.10),是《21世纪议程》实施计划的深化。

活动

理解“共同但有区别的责任”

在全球环境治理的国际合作中,应遵循“共同但有区别的责任”。发达国家和发展中国家负有共同的责任,但责任的大小、承担的方式须有所区别。就下列观点展开讨论,提出你的看法。

O 从历史的角度看,环境问题的出现有一个发展和积累的过程。从工业革命开始到20世纪中叶,在人类燃烧化石能源释放的二氧化碳总量中,发达国家占了95%。因此,发达国家应承担主要责任。

O 从资源消耗的角度看,发达国家人口少,但人均资源消耗量大;发展中国家人口多,但人均资源消耗量少。两者均对环境问题负有责任。

O 从开发和保护的角度看,发达国家环保标准高,资金投入大,生态环境好;发展中国家因为过度开发而造成生态破坏。因此,发展中国家有更大的责任。

1.发达国家排放二氧化碳总量大、占比大;发达国家应承担主要责任。

2.发达国家(人口少)人均资源消耗量大,发展中国家(人口多)人均资源消耗量少;两者均对环境负有责任。

3.发达国家环保标准高、资金投入大、生态环境好;发展中国家生态破坏严重,但生存和发展是第一要务。发达国家应帮助发展中国家。

就以上观点展开讨论,提出你的看法。

活动

理解“共同但有区别的责任”

二、走可持续发展道路

1.共同努力的艰巨任务

实现可持续发展,需要政府、企业和公众的共同努力。

二、走可持续发展道路

2.主要途径

消除贫困、发展绿色经济、提倡可持续消费已成为人类的共识,并在世界范围内广泛践行。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}消除

贫困

是发展中国家实现可持续发展的障碍。从公平性原则看,消除贫困是实现可持续发展的障碍,需要国际社会共同努力

发展绿色经济

绿色经济追求经济发展、环境保护、社会包容三方面的平衡,强调节能减排、资源高效利用和社会公平

提倡可持续消费

实现可持续发展必须依靠公众的支持和参与。可持续消费旨在通过每个人负责任的行为,建立简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}途径

具体措施

消除贫困

教育扶贫、发展特色农业、加强基础设施建设、转移就业、易地搬迁

发展绿色经济

循环经济

减少资源消耗、提高资源利用率、控制污染物排放

低碳经济

改善能源结构、提高能源利用效率、减少碳排放

提倡可持续消费

衣

尽量避免干洗、减少洗涤频次

食

尽量选择本地应季食物

住

关注房屋能耗

行

日常出行尽量选择骑车、步行、公共交通、尽可能拼车或合乘

实现可持续发展的途径

思维拓展

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

发展特色产业:贫困村、贫困户通过发展种养业和传统手工业,充分发挥本地资源优势,生产本地特色明显、经济附加值较高的农产品,并借助互联网等途径进行推广。如“一村一品”等发展模式。能有效提升农村经济整体实力和综合竞争力。

转移就业:通过组织贫困家庭劳动力进行职业技能培训、就业指导等,通过与区外劳务需求对接,引导劳动力转移。

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

异地搬迁:对居住在深山、高寒、荒漠化、地方病多发等“一方水土养不了一方人”地区的贫困人口实施异地搬迁。政府新建住房及配套基础设施,保障异地搬迁贫困人口的住房、教育、医疗。依托小城镇、工业园区提供的就业机会,提高贫困人口的自然发展能力,实现就业和稳定脱贫。

基础设施建设:积极提升水、电、路等基础设施建设水平,完善文体、广电、电信公共服务,改善贫苦群众生产生活条件,保障和改善民生,让贫困人口共享发展成果,促进社会和谐稳定。

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

教育扶贫:实施自主贫困家庭子女就学全覆盖,保障农村贫困家庭子女平等接受教育的权利,阻断贫困代际传递,提高贫困地区教育发展的整体水平,做好家庭经济困难毕业生的就业指导服务工作,帮助贫困家庭脱贫致富。

循环经济和低碳经济比较

思维拓展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

循环经济

低碳经济

不同点

提出背景

应对因经济高速发展而引发的全球资源环境问题

减少温室气体排放、保护全球气候

关注重点

资源的循环利用和高效利用

提高可再生能源的比重、减少温室气体排放

定位

减少资源消耗和废物产生,强调资源的综合循环利用

提高能源效率、开发利用清洁能源

共同点

根本目标

促进经济发展方式转变

发展要求

都应贯穿于经济发展的全过程都以技术创新为支撑,以制度创新为保障

基本保障

都以技术创新为支撑,以制度创新为保障

传统经济和循环经济比较

思维拓展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}项目

传统经济

循环经济

资源利用方式

粗放利用

资源输入减量化,集约利用

资源利用效率

一次性利用,利用率低

资源再利用,利用率高

废弃物处置

废弃物大量排放

废弃物再生资源化

物质流动

物质单向流动

物质循环流动

结果

获得经济效益的同时带来环境问题

经济效益和生态效益相结合

思考

你还能列出日常生活中的可持续消费行为吗?

如不使用一次性餐具,少用包装,修旧利废,提倡使用再生原料的产品,自备篮子或布袋购物,垃圾分类回收利用,节约粮食等。

活动

在学校中进行闲置物品交换

生活中的闲置物品如果直接丢弃,既增加了固体废弃物的数量,也是资源浪费。我们可以在学校创建一个平台,用来进行闲置物品交换(图5.15)。

活动

1.你的闲置物品包括哪些?想要交换的物品有什么?

2.通过社交平台,发起“闲置物品交换”话题。参与者需要整理出自己的闲置物品,通过“拍照”“描述”“上传”等步骤,完成闲置物品的信息介绍。参与者通过浏览他人的闲置物品,找到想要交换的物品,通过线上联系,达成交换协议。

3.向学校申请场所,举办“闲置物品交换”活动。已达成交换协议的人可在此完成交换,其他人也可在现场进行物品交换。

4.未完成交换的衣物、文具等可捐赠给贫困地区的学生。

根据实际,发表个人的意见。

在学校中进行闲置物品交换

人类从诞生起就一直与环境休戚与共。从某种意义上说,人类生存繁衍的历史就是人类同环境相互作用、共同发展和不断进化的历史。在这个漫长的历史进程中,人地关系的思想逐渐形成并发生演变。

在早期采集渔猎时代,生产力水平低下,人类改造环境的能力微弱,环境对人类的制约较强,人类对环境既崇拜又依赖。

进入农业社会,随着耕作和灌溉枝术的进步,人类已能在一定程度上根据自然规律发展农业生产,出现了人地关系思想的萌芽。例如,我国在春秋战国时期,就有封山育林、定期开禁、保护生育期的鸟兽鱼鳖,使自然资源休养生息,以保永续利用的主张和法令。这一时代,尽管也出现一些环境问题,但是总体上呈现出基本和谐的人地关系(图5.16)。

自学窗

人地关系思想的历史演变

进入工业社会,人们对人地关系的探索越来越深入,人地关系思想出现交锋。例如,一些人强调环境对人的制约作用,形成“地理环境决定论”的思想;另一些人却提出截然相反的观点,认为科学技术的飞速发展和社会生产力的空前提高,使人类可以征服环境,成为自然界的主宰。

然而,当人们陶醉在征服自然界的胜利之中时,自然界开始向人类实施报复,越来越严重的环境问题威胁着人类的生存和发展。人们终于清醒地认识到,人与自然是生命共同体。人类只有遵循自然规律,才能有效防止在开发利用自然上走弯路。协调人地关系的“和谐论”成为当下主流的人地关系思想。人们基于人地协调的思想,形成可持续发展的理念。

人地关系恩想的演变既是一个由自发到自觉的过程,也是一个充满了曲折、反复对人地关系思想的研究和实践将是一个永恒的主题。

自学窗

人地关系思想的历史演变

自学窗

人地关系思想的历史演变

小结

含义

内涵

原则

可持续发展

消除贫困

提倡可持续消费

措 施

发展绿色经济

谢谢 观看

走向人地协调—可持续发展

2012年联合国可持续发展大会播出了一部中国拍摄的短片《2032:我们期望的未来》,片中接受采访的中国人各用一句话描述自己对20年后的期望(图5.7)。全球公众都听到了中国强有力的声音。

20年后,你期望一个什么样的未来?我们应该如何做,才能拥有我们所期望的未来?

一、可持续发展的内涵

1.概念:

可持续发展是既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需能力的发展。

一、可持续发展的内涵

2.内涵

(1)生态持续发展是基础。

(2)经济持续发展是条件。

(3)社会持续发展是目的。

强调发展要与资源环境承载力相协调,它包括资源利用和环境保护两方面,要实现可持续发展,首先要实现生态的持续发展。

基础——生态持续发展

强调发展不仅要重视数量增长,更要追求质量改善、效益、节能和减少废弃物。改变传统的生产和消费模式,环境保护需要经济发展提供必要的资金和技术。

条件——经济持续发展

强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应。

目的——社会持续发展

可持续发展的内涵

(1)公平性原则 (权利)

同代人之间

代际之间

物种之间

地区之间

公平

一、可持续发展的内涵

3.原则:

(2)持续性原则 (发展)

经济活动

社会发展

保持在资源和环境的承载能力之内

处理好经济与环境关系

合理开发和利用自然资源

保持适度人口规模

一、可持续发展的内涵

3.原则:

(3)共同性原则 (义务)

地球是一个整体,地区性问题往往会转化为全球性问题。各国共同参与经济发展和环境保护,地区的决策和行动应该有助于实现全球整体的协调。

解决全球性环境问题,必须进行国际合作;对于全球共有的资源,需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

一、可持续发展的内涵

3.原则:

一、可持续发展的内涵

原 则

①同代人之间的横向公平性;

②代际之间的纵向公平性;

③人类与其他生物种群之间的公平性;

④不同国家和地区之间的公平性

①面对有限的地球承载力,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源环境承载力之内;

②人类应做到合理开发和利用自然资源,保持适度的人口规模,处理好经济发展和环境保护的关系等

①地区性的决策和行动应该有助于实现全球整体的协调;

②许多跨国界的全球性问题,必须进行全球合作;

③对于全球共有的资源需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策等

公平性原则

共同性原则

持续性原则

传统发展观和可持续发展观

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

传统发展观

可持续发展观

发展目标

单纯追求经济数量的增长(追求产值、利润增长以及物质财富增加)

生态、经济、社会共同持续发展(发展要以改善、提高生活质量为目的与社会进步相适应

增长方式

粗放式(高投入、低产出、高污染)

集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式

提倡高消费

提倡适度消费、文明消费

环境意识

认识不到或不承认环境本身的价值

发展要与资源、环境的承载力相协调

污染控制

先污染,后治理

清洁生产、节能减排

调控手段

依靠市场自由调控

强调人的宏观管理调控

发展的时间尺度

当代人的利益是最大需求

持续性原则,代际之间的公平性原则

发展的空间尺度

从区域(自身)利益出发,封闭式、掠夺式或转嫁式

不同国家和地区之间的公平性原则,从全球利益出发的共同性原则

案例

2030年可持续发展目标

1992年联合国环境与发展大会通过了《21世纪议程》,标志着可持续发展理论从理论探讨走向实际行动,并为全球开展环境与发展领域的合作提供了指导性框架。2015年联合国发展峰会通过了《2030年可持续发展议程》,设定了2016-2030年世界可持续发展的总目标。该议程提出了17个可持续发展目标(图5.10),是《21世纪议程》实施计划的深化。

活动

理解“共同但有区别的责任”

在全球环境治理的国际合作中,应遵循“共同但有区别的责任”。发达国家和发展中国家负有共同的责任,但责任的大小、承担的方式须有所区别。就下列观点展开讨论,提出你的看法。

O 从历史的角度看,环境问题的出现有一个发展和积累的过程。从工业革命开始到20世纪中叶,在人类燃烧化石能源释放的二氧化碳总量中,发达国家占了95%。因此,发达国家应承担主要责任。

O 从资源消耗的角度看,发达国家人口少,但人均资源消耗量大;发展中国家人口多,但人均资源消耗量少。两者均对环境问题负有责任。

O 从开发和保护的角度看,发达国家环保标准高,资金投入大,生态环境好;发展中国家因为过度开发而造成生态破坏。因此,发展中国家有更大的责任。

1.发达国家排放二氧化碳总量大、占比大;发达国家应承担主要责任。

2.发达国家(人口少)人均资源消耗量大,发展中国家(人口多)人均资源消耗量少;两者均对环境负有责任。

3.发达国家环保标准高、资金投入大、生态环境好;发展中国家生态破坏严重,但生存和发展是第一要务。发达国家应帮助发展中国家。

就以上观点展开讨论,提出你的看法。

活动

理解“共同但有区别的责任”

二、走可持续发展道路

1.共同努力的艰巨任务

实现可持续发展,需要政府、企业和公众的共同努力。

二、走可持续发展道路

2.主要途径

消除贫困、发展绿色经济、提倡可持续消费已成为人类的共识,并在世界范围内广泛践行。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}消除

贫困

是发展中国家实现可持续发展的障碍。从公平性原则看,消除贫困是实现可持续发展的障碍,需要国际社会共同努力

发展绿色经济

绿色经济追求经济发展、环境保护、社会包容三方面的平衡,强调节能减排、资源高效利用和社会公平

提倡可持续消费

实现可持续发展必须依靠公众的支持和参与。可持续消费旨在通过每个人负责任的行为,建立简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}途径

具体措施

消除贫困

教育扶贫、发展特色农业、加强基础设施建设、转移就业、易地搬迁

发展绿色经济

循环经济

减少资源消耗、提高资源利用率、控制污染物排放

低碳经济

改善能源结构、提高能源利用效率、减少碳排放

提倡可持续消费

衣

尽量避免干洗、减少洗涤频次

食

尽量选择本地应季食物

住

关注房屋能耗

行

日常出行尽量选择骑车、步行、公共交通、尽可能拼车或合乘

实现可持续发展的途径

思维拓展

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

发展特色产业:贫困村、贫困户通过发展种养业和传统手工业,充分发挥本地资源优势,生产本地特色明显、经济附加值较高的农产品,并借助互联网等途径进行推广。如“一村一品”等发展模式。能有效提升农村经济整体实力和综合竞争力。

转移就业:通过组织贫困家庭劳动力进行职业技能培训、就业指导等,通过与区外劳务需求对接,引导劳动力转移。

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

异地搬迁:对居住在深山、高寒、荒漠化、地方病多发等“一方水土养不了一方人”地区的贫困人口实施异地搬迁。政府新建住房及配套基础设施,保障异地搬迁贫困人口的住房、教育、医疗。依托小城镇、工业园区提供的就业机会,提高贫困人口的自然发展能力,实现就业和稳定脱贫。

基础设施建设:积极提升水、电、路等基础设施建设水平,完善文体、广电、电信公共服务,改善贫苦群众生产生活条件,保障和改善民生,让贫困人口共享发展成果,促进社会和谐稳定。

思考

图中措施对消除贫困有哪些作用?

教育扶贫:实施自主贫困家庭子女就学全覆盖,保障农村贫困家庭子女平等接受教育的权利,阻断贫困代际传递,提高贫困地区教育发展的整体水平,做好家庭经济困难毕业生的就业指导服务工作,帮助贫困家庭脱贫致富。

循环经济和低碳经济比较

思维拓展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

循环经济

低碳经济

不同点

提出背景

应对因经济高速发展而引发的全球资源环境问题

减少温室气体排放、保护全球气候

关注重点

资源的循环利用和高效利用

提高可再生能源的比重、减少温室气体排放

定位

减少资源消耗和废物产生,强调资源的综合循环利用

提高能源效率、开发利用清洁能源

共同点

根本目标

促进经济发展方式转变

发展要求

都应贯穿于经济发展的全过程都以技术创新为支撑,以制度创新为保障

基本保障

都以技术创新为支撑,以制度创新为保障

传统经济和循环经济比较

思维拓展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}项目

传统经济

循环经济

资源利用方式

粗放利用

资源输入减量化,集约利用

资源利用效率

一次性利用,利用率低

资源再利用,利用率高

废弃物处置

废弃物大量排放

废弃物再生资源化

物质流动

物质单向流动

物质循环流动

结果

获得经济效益的同时带来环境问题

经济效益和生态效益相结合

思考

你还能列出日常生活中的可持续消费行为吗?

如不使用一次性餐具,少用包装,修旧利废,提倡使用再生原料的产品,自备篮子或布袋购物,垃圾分类回收利用,节约粮食等。

活动

在学校中进行闲置物品交换

生活中的闲置物品如果直接丢弃,既增加了固体废弃物的数量,也是资源浪费。我们可以在学校创建一个平台,用来进行闲置物品交换(图5.15)。

活动

1.你的闲置物品包括哪些?想要交换的物品有什么?

2.通过社交平台,发起“闲置物品交换”话题。参与者需要整理出自己的闲置物品,通过“拍照”“描述”“上传”等步骤,完成闲置物品的信息介绍。参与者通过浏览他人的闲置物品,找到想要交换的物品,通过线上联系,达成交换协议。

3.向学校申请场所,举办“闲置物品交换”活动。已达成交换协议的人可在此完成交换,其他人也可在现场进行物品交换。

4.未完成交换的衣物、文具等可捐赠给贫困地区的学生。

根据实际,发表个人的意见。

在学校中进行闲置物品交换

人类从诞生起就一直与环境休戚与共。从某种意义上说,人类生存繁衍的历史就是人类同环境相互作用、共同发展和不断进化的历史。在这个漫长的历史进程中,人地关系的思想逐渐形成并发生演变。

在早期采集渔猎时代,生产力水平低下,人类改造环境的能力微弱,环境对人类的制约较强,人类对环境既崇拜又依赖。

进入农业社会,随着耕作和灌溉枝术的进步,人类已能在一定程度上根据自然规律发展农业生产,出现了人地关系思想的萌芽。例如,我国在春秋战国时期,就有封山育林、定期开禁、保护生育期的鸟兽鱼鳖,使自然资源休养生息,以保永续利用的主张和法令。这一时代,尽管也出现一些环境问题,但是总体上呈现出基本和谐的人地关系(图5.16)。

自学窗

人地关系思想的历史演变

进入工业社会,人们对人地关系的探索越来越深入,人地关系思想出现交锋。例如,一些人强调环境对人的制约作用,形成“地理环境决定论”的思想;另一些人却提出截然相反的观点,认为科学技术的飞速发展和社会生产力的空前提高,使人类可以征服环境,成为自然界的主宰。

然而,当人们陶醉在征服自然界的胜利之中时,自然界开始向人类实施报复,越来越严重的环境问题威胁着人类的生存和发展。人们终于清醒地认识到,人与自然是生命共同体。人类只有遵循自然规律,才能有效防止在开发利用自然上走弯路。协调人地关系的“和谐论”成为当下主流的人地关系思想。人们基于人地协调的思想,形成可持续发展的理念。

人地关系恩想的演变既是一个由自发到自觉的过程,也是一个充满了曲折、反复对人地关系思想的研究和实践将是一个永恒的主题。

自学窗

人地关系思想的历史演变

自学窗

人地关系思想的历史演变

小结

含义

内涵

原则

可持续发展

消除贫困

提倡可持续消费

措 施

发展绿色经济

谢谢 观看

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少