2020-2021学年华东师大版 高二语文补充材料第六单元21《长亭送别-端正好》王实甫 课件38张PPT

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年华东师大版 高二语文补充材料第六单元21《长亭送别-端正好》王实甫 课件38张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 19:33:16 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

长亭送别·端正好

王实甫

教学目标

1.了解元杂剧的基本常识。

2.体会本曲景与情交融的特点

。

3.真情出质文,体会文章表达的情感。

教学目标

元杂剧

元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。金末元初产生于中国北方。是在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来的。

作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并且产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。

元杂剧:概念

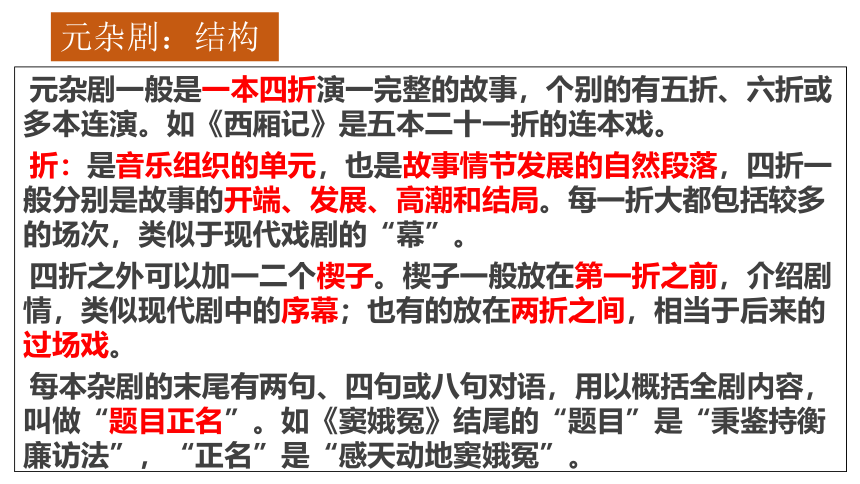

元杂剧一般是一本四折演一完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。如《西厢记》是五本二十一折的连本戏。

折:是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,四折一般分别是故事的开端、发展、高潮和结局。每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

四折之外可以加一二个楔子。楔子一般放在第一折之前,介绍剧情,类似现代剧中的序幕;也有的放在两折之间,相当于后来的过场戏。

每本杂剧的末尾有两句、四句或八句对语,用以概括全剧内容,叫做“题目正名”。如《窦娥冤》结尾的“题目”是“秉鉴持衡廉访法”,“正名”是“感天动地窦娥冤”。

元杂剧:结构

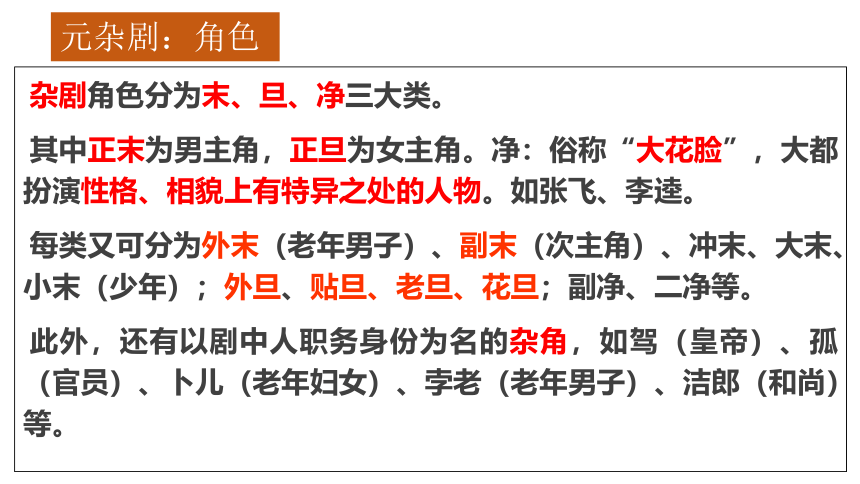

杂剧角色分为末、旦、净三大类。

其中正末为男主角,正旦为女主角。净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。如张飞、李逵。

每类又可分为外末(老年男子)、副末(次主角)、冲末、大末、小末(少年);外旦、贴旦、老旦、花旦;副净、二净等。

此外,还有以剧中人职务身份为名的杂角,如驾(皇帝)、孤(官员)、卜儿(老年妇女)、孛老(老年男子)、洁郎(和尚)等。

元杂剧:角色

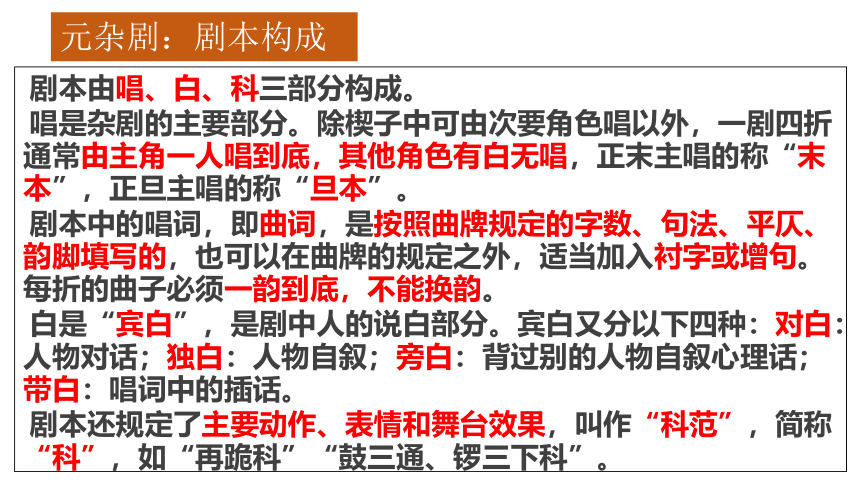

剧本由唱、白、科三部分构成。

唱是杂剧的主要部分。除楔子中可由次要角色唱以外,一剧四折通常由主角一人唱到底,其他角色有白无唱,正末主唱的称“末本”,正旦主唱的称“旦本”。

剧本中的唱词,即曲词,是按照曲牌规定的字数、句法、平仄、韵脚填写的,也可以在曲牌的规定之外,适当加入衬字或增句。每折的曲子必须一韵到底,不能换韵。

白是“宾白”,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

剧本还规定了主要动作、表情和舞台效果,叫作“科范”,简称“科”,如“再跪科”“鼓三通、锣三下科”。

元杂剧:剧本构成

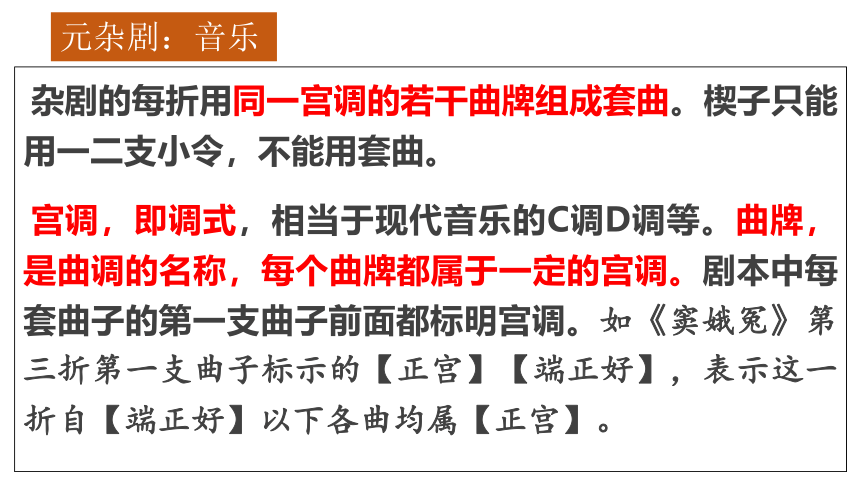

杂剧的每折用同一宫调的若干曲牌组成套曲。楔子只能用一二支小令,不能用套曲。

宫调,即调式,相当于现代音乐的C调D调等。曲牌,是曲调的名称,每个曲牌都属于一定的宫调。剧本中每套曲子的第一支曲子前面都标明宫调。如《窦娥冤》第三折第一支曲子标示的【正宫】【端正好】,表示这一折自【端正好】以下各曲均属【正宫】。

元杂剧:音乐

《西厢记》

1、全名《崔莺莺待月西厢记》

2、全剧共五本二十一折

3、写张生与崔莺莺这一对有

情人冲破困阻终成眷属的

故事。

《西厢记》

唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱

军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。本文讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

《西厢记》故事梗概

佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张生于普救寺佛殿偶逢相国千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。

月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。

红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。

莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而去。

崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲被封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。

崔母逼官:两人之事被老夫人发现了,拷问红娘。红娘反责老夫人忘恩负义,并称此事若张扬出去,于崔家名声不利,不如答应两人的婚事。老夫人无奈,但以崔家三代不招白衣秀士为由,逼张生赴京应试,考取功名后才允许他与莺莺成亲。

作者简介

元曲四大悲剧:

关汉卿《窦娥冤》、白朴《梧桐雨》、

马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》

元曲四大爱情剧:

关汉卿《拜月庭》、王实甫《西厢记》、

白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》

元曲四大家:

关汉卿,号己斋叟。其代表作为《窦娥冤》

白朴,字太素,号兰谷。其代表作为《墙头马上》

马致远,字千里,号东篱。其代表作为《汉宫秋》

郑光祖,字德辉。其代表作为《倩女离魂》

王实甫,元代杂剧作家,名德信

。代表作《西厢记》

《破窑记》《丽春堂》。

王实甫是杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融化百家,创造了文彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。

作者简介

王实甫戏曲之美

故事之美

人物之美

曲词之美

意境之美

品读

【正宫】【端正好】

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

碧蓝的天空,开满了菊花的大地,西风猛烈吹,大雁从北往南飞。

清晨,是谁把经霜的枫林染红了?那总是离人的眼泪。

【正宫】【端正好】

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

“碧云天,黄花地”,出自范仲淹的《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

此词言辞婉丽,深情绵邈。内容抒写乡思旅愁。上阕写景,气象阔大,意境深远,视点由上及下,由近到远,仅“无情”二字点出愁绪。下阕直揭主旨,因“芳草无情”导入离愁和相思。此词以大景写哀情,别有悲壮之气。

赏析

【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

问1:景物描写有何作用?

描摹具有深秋时节特征的凄凉景物,

烘托了送别的凄冷氛围,

营造了凄美意境,

表现出莺莺为离别而烦恼的痛苦、压抑心情(离愁别恨)。

问2:“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”运用哪些修辞?有什么作用?

设问、拟人、夸张

“染”:不但写出了景物色彩的变化,而且联通了景与情,融情于景,使景物融入离愁,表达出离人沉郁忧伤的感情。

“醉”:写出经霜的枫叶是被她的眼泪感动而变红,突出了离人伤感凄凉的离愁别绪。

探究

【端正好】是如何做到情景交融的?

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

艺术特色

一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

因景生情

拓展

景物、环境描写作用:

①交代时间、季节、地点、气候,提供人物活动的特定场所;

②奠定文章的感情基调,渲染气氛;

③与(为)上(下)文相照应(作铺垫);

④推动情节的发展;

⑤揭示人物心理,表现人物性格;

⑥以景衬人。

《长亭送别》的曲文之美表现在哪些方面?

(1)意美。从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现人物性格。意美也可以延伸为意境美,“状难状之景,达难达之情”。“到晚来闷把西楼倚,见了些夕阳古道,衰柳长堤”等句表面上写倚楼观景,实际上大有深意。

(2)形美。曲文中文字的排列组合有其独特的魅力,对称的是整齐的美,不对称的是参差的美。“青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮露相遮蔽。夕阳古道无人语,禾泰秋风听马嘶”等句形声兼备。

(3)神美。内容与形式的高度统一,使曲文达到一个全新的境界。“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”由此可见曲子的神韵。

布置作业

1.背诵本曲。

2.积累手法。

3.预习下课。

布置作业

再见!

长亭送别·端正好

王实甫

教学目标

1.了解元杂剧的基本常识。

2.体会本曲景与情交融的特点

。

3.真情出质文,体会文章表达的情感。

教学目标

元杂剧

元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。金末元初产生于中国北方。是在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来的。

作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并且产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。

元杂剧:概念

元杂剧一般是一本四折演一完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。如《西厢记》是五本二十一折的连本戏。

折:是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,四折一般分别是故事的开端、发展、高潮和结局。每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

四折之外可以加一二个楔子。楔子一般放在第一折之前,介绍剧情,类似现代剧中的序幕;也有的放在两折之间,相当于后来的过场戏。

每本杂剧的末尾有两句、四句或八句对语,用以概括全剧内容,叫做“题目正名”。如《窦娥冤》结尾的“题目”是“秉鉴持衡廉访法”,“正名”是“感天动地窦娥冤”。

元杂剧:结构

杂剧角色分为末、旦、净三大类。

其中正末为男主角,正旦为女主角。净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。如张飞、李逵。

每类又可分为外末(老年男子)、副末(次主角)、冲末、大末、小末(少年);外旦、贴旦、老旦、花旦;副净、二净等。

此外,还有以剧中人职务身份为名的杂角,如驾(皇帝)、孤(官员)、卜儿(老年妇女)、孛老(老年男子)、洁郎(和尚)等。

元杂剧:角色

剧本由唱、白、科三部分构成。

唱是杂剧的主要部分。除楔子中可由次要角色唱以外,一剧四折通常由主角一人唱到底,其他角色有白无唱,正末主唱的称“末本”,正旦主唱的称“旦本”。

剧本中的唱词,即曲词,是按照曲牌规定的字数、句法、平仄、韵脚填写的,也可以在曲牌的规定之外,适当加入衬字或增句。每折的曲子必须一韵到底,不能换韵。

白是“宾白”,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:对白:人物对话;独白:人物自叙;旁白:背过别的人物自叙心理话;带白:唱词中的插话。

剧本还规定了主要动作、表情和舞台效果,叫作“科范”,简称“科”,如“再跪科”“鼓三通、锣三下科”。

元杂剧:剧本构成

杂剧的每折用同一宫调的若干曲牌组成套曲。楔子只能用一二支小令,不能用套曲。

宫调,即调式,相当于现代音乐的C调D调等。曲牌,是曲调的名称,每个曲牌都属于一定的宫调。剧本中每套曲子的第一支曲子前面都标明宫调。如《窦娥冤》第三折第一支曲子标示的【正宫】【端正好】,表示这一折自【端正好】以下各曲均属【正宫】。

元杂剧:音乐

《西厢记》

1、全名《崔莺莺待月西厢记》

2、全剧共五本二十一折

3、写张生与崔莺莺这一对有

情人冲破困阻终成眷属的

故事。

《西厢记》

唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱

军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。本文讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

《西厢记》故事梗概

佛殿相逢:唐贞元年间,“上朝取应”的洛阳才子张生于普救寺佛殿偶逢相国千金崔莺莺。莺莺“眼角儿留情”,张生“怎当他临去秋波那一转”,遂借“塔院侧边西厢一间房”住下“温习经史”。

月夜听琴:孙飞虎兵围普救寺欲得崔莺莺,张生修书,召白马将军杜确解围。老夫人许亲复赖婚,张生深夜弹琴作歌,词衷意切,令莺莺“芳心自懂”情难禁。

红娘传书:张生托红娘传书,“相思恨转添,漫把瑶琴弄。乐事又逢春,芳心尔亦动。此情不可违,虚誉何须奉?莫负月华明,且怜花影重。”表达了亟盼与莺莺月下相会之意。

莺莺复书:“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来。”张生如约跳墙莽撞而入,却遭莺莺羞辱,怏怏而去。

崔张成婚:张生染病,莺莺放心不下,托红娘问汤药,传情诗:“休将闲事苦萦怀,取决摧残天赋才。不意当时完妾命,岂防今日作君灾?仰图厚德难从札,谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋,令宵端的云雨来。”是夜,莺莺冲被封建礼教束缚,迈出决定性一步:与张生私下成婚。

崔母逼官:两人之事被老夫人发现了,拷问红娘。红娘反责老夫人忘恩负义,并称此事若张扬出去,于崔家名声不利,不如答应两人的婚事。老夫人无奈,但以崔家三代不招白衣秀士为由,逼张生赴京应试,考取功名后才允许他与莺莺成亲。

作者简介

元曲四大悲剧:

关汉卿《窦娥冤》、白朴《梧桐雨》、

马致远《汉宫秋》、纪君祥《赵氏孤儿》

元曲四大爱情剧:

关汉卿《拜月庭》、王实甫《西厢记》、

白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》

元曲四大家:

关汉卿,号己斋叟。其代表作为《窦娥冤》

白朴,字太素,号兰谷。其代表作为《墙头马上》

马致远,字千里,号东篱。其代表作为《汉宫秋》

郑光祖,字德辉。其代表作为《倩女离魂》

王实甫,元代杂剧作家,名德信

。代表作《西厢记》

《破窑记》《丽春堂》。

王实甫是杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融化百家,创造了文彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

他的代表作《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。

作者简介

王实甫戏曲之美

故事之美

人物之美

曲词之美

意境之美

品读

【正宫】【端正好】

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

碧蓝的天空,开满了菊花的大地,西风猛烈吹,大雁从北往南飞。

清晨,是谁把经霜的枫林染红了?那总是离人的眼泪。

【正宫】【端正好】

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

“碧云天,黄花地”,出自范仲淹的《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

此词言辞婉丽,深情绵邈。内容抒写乡思旅愁。上阕写景,气象阔大,意境深远,视点由上及下,由近到远,仅“无情”二字点出愁绪。下阕直揭主旨,因“芳草无情”导入离愁和相思。此词以大景写哀情,别有悲壮之气。

赏析

【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

问1:景物描写有何作用?

描摹具有深秋时节特征的凄凉景物,

烘托了送别的凄冷氛围,

营造了凄美意境,

表现出莺莺为离别而烦恼的痛苦、压抑心情(离愁别恨)。

问2:“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”运用哪些修辞?有什么作用?

设问、拟人、夸张

“染”:不但写出了景物色彩的变化,而且联通了景与情,融情于景,使景物融入离愁,表达出离人沉郁忧伤的感情。

“醉”:写出经霜的枫叶是被她的眼泪感动而变红,突出了离人伤感凄凉的离愁别绪。

探究

【端正好】是如何做到情景交融的?

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

艺术特色

一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

因景生情

拓展

景物、环境描写作用:

①交代时间、季节、地点、气候,提供人物活动的特定场所;

②奠定文章的感情基调,渲染气氛;

③与(为)上(下)文相照应(作铺垫);

④推动情节的发展;

⑤揭示人物心理,表现人物性格;

⑥以景衬人。

《长亭送别》的曲文之美表现在哪些方面?

(1)意美。从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现人物性格。意美也可以延伸为意境美,“状难状之景,达难达之情”。“到晚来闷把西楼倚,见了些夕阳古道,衰柳长堤”等句表面上写倚楼观景,实际上大有深意。

(2)形美。曲文中文字的排列组合有其独特的魅力,对称的是整齐的美,不对称的是参差的美。“青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮露相遮蔽。夕阳古道无人语,禾泰秋风听马嘶”等句形声兼备。

(3)神美。内容与形式的高度统一,使曲文达到一个全新的境界。“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”由此可见曲子的神韵。

布置作业

1.背诵本曲。

2.积累手法。

3.预习下课。

布置作业

再见!

同课章节目录

- 第一单元 读书生活

- 一 读书示小妹十八生日书

- 二 获得教养的途径

- 三 *幼学纪事

- 第二单元 书话与书评

- 四 白莽作《孩儿塔》序

- 五 无韵之离骚-太史公笔法小议

- 六 *密室的生活--评安妮•弗兰克著《安妮的日记》

- 第三单元 科学与艺术

- 七 爱因斯坦与艺术

- 八 说数

- 九 *自然笔记

- 第四单元 散文及其赏析

- 十 想北平

- 十一 我所认识的蔡孑民先生

- 十二 *草莓

- 十三 *漫谈散文

- 第五单元 山水情思

- 十四 诸子喻山水

- 十五 秋水(节选)

- 十六 前赤壁赋

- 十七 *游褒禅山记

- 第六单元 词曲及其赏析

- 十八 宋词四首

- 十九 窦娥冤(节选)

- 二十 元曲二首

- 二十一 *长亭送别

- 二十二 *词的起源与特点