2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读一小说考点六探究标题意蕴及艺术特点 课件

文档属性

| 名称 | 2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读一小说考点六探究标题意蕴及艺术特点 课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 433.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一部分

现代文阅读

一、探究标题意蕴

(一)考点剖析

标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现。探究标题意蕴,需要关注标题本身的内容、艺术特点,还要关注标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等。对于标题意蕴题,特别要关注表层义、深层义、象征义或比喻义等。

考点六 探究标题意蕴及艺术特点

(二)试题类型

1.小说的标题有何作用?请谈谈你的认识。

2.小说为什么拟题为×××?

3.小说题目能不能换为×××?请陈述你的看法。

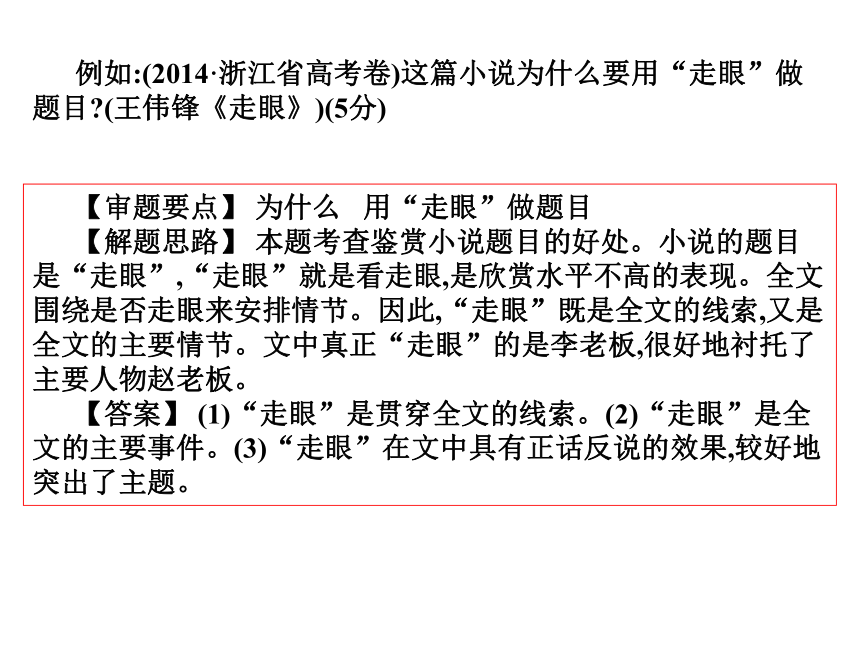

例如:(2014·浙江省高考卷)这篇小说为什么要用“走眼”做题目?(王伟锋《走眼》)(5分)

【审题要点】 为什么 用“走眼”做题目

【解题思路】 本题考查鉴赏小说题目的好处。小说的题目是“走眼”,“走眼”就是看走眼,是欣赏水平不高的表现。全文围绕是否走眼来安排情节。因此,“走眼”既是全文的线索,又是全文的主要情节。文中真正“走眼”的是李老板,很好地衬托了主要人物赵老板。

【答案】 (1)“走眼”是贯穿全文的线索。(2)“走眼”是全文的主要事件。(3)“走眼”在文中具有正话反说的效果,较好地突出了主题。

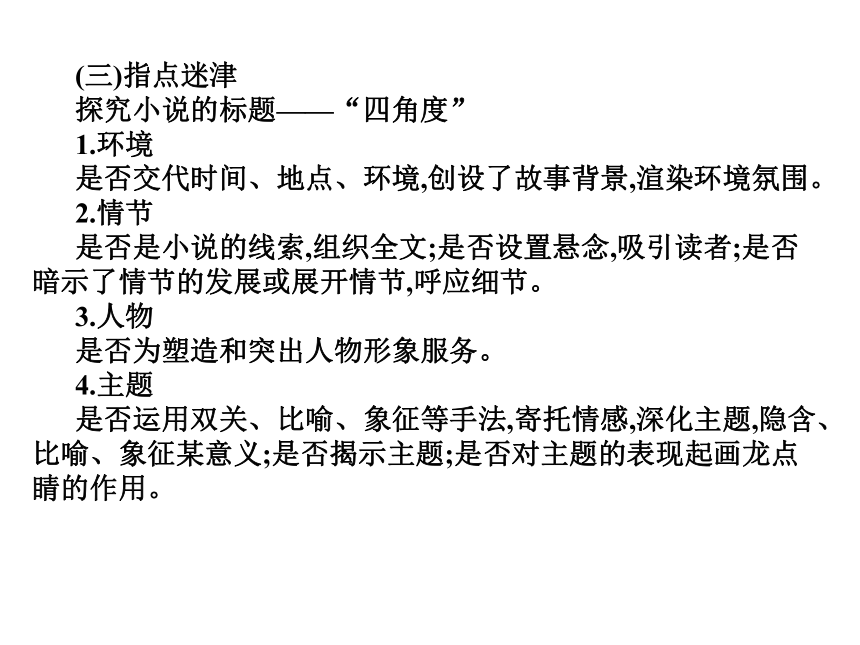

(三)指点迷津

探究小说的标题——“四角度”

1.环境

是否交代时间、地点、环境,创设了故事背景,渲染环境氛围。

2.情节

是否是小说的线索,组织全文;是否设置悬念,吸引读者;是否暗示了情节的发展或展开情节,呼应细节。

3.人物

是否为塑造和突出人物形象服务。

4.主题

是否运用双关、比喻、象征等手法,寄托情感,深化主题,隐含、比喻、象征某意义;是否揭示主题;是否对主题的表现起画龙点睛的作用。

【答题模板】

本标题的内涵是:……(一是具体的意思(文中具体的××);二是与主题相关的意思)其作用是:①……②……③……(若是对比或互换类题目,要注意多角度对比,结合文本具体分析,言之有理即可)

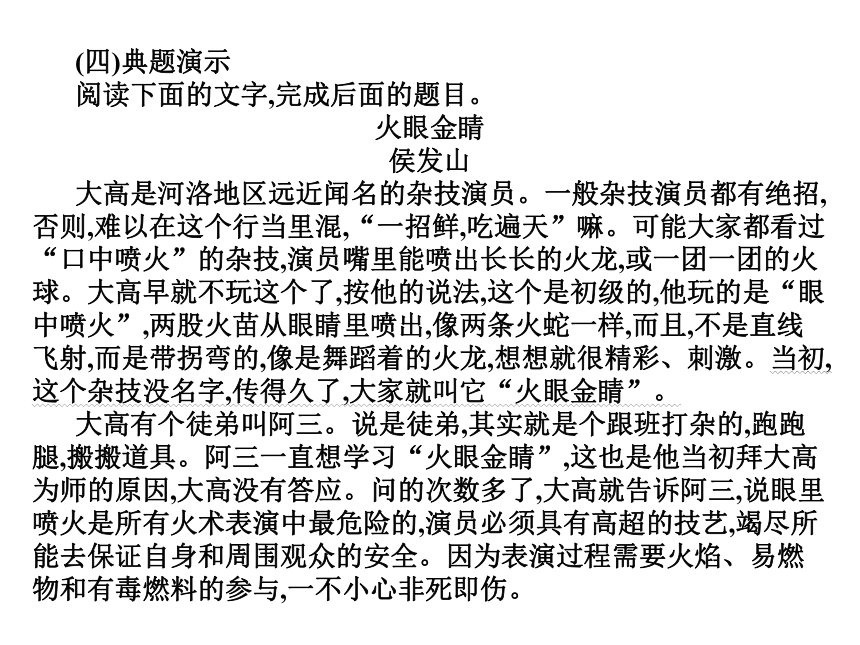

(四)典题演示

阅读下面的文字,完成后面的题目。

火眼金睛

侯发山

大高是河洛地区远近闻名的杂技演员。一般杂技演员都有绝招,否则,难以在这个行当里混,“一招鲜,吃遍天”嘛。可能大家都看过“口中喷火”的杂技,演员嘴里能喷出长长的火龙,或一团一团的火球。大高早就不玩这个了,按他的说法,这个是初级的,他玩的是“眼中喷火”,两股火苗从眼睛里喷出,像两条火蛇一样,而且,不是直线飞射,而是带拐弯的,像是舞蹈着的火龙,想想就很精彩、刺激。当初,这个杂技没名字,传得久了,大家就叫它“火眼金睛”。

大高有个徒弟叫阿三。说是徒弟,其实就是个跟班打杂的,跑跑腿,搬搬道具。阿三一直想学习“火眼金睛”,这也是他当初拜大高为师的原因,大高没有答应。问的次数多了,大高就告诉阿三,说眼里喷火是所有火术表演中最危险的,演员必须具有高超的技艺,竭尽所能去保证自身和周围观众的安全。因为表演过程需要火焰、易燃物和有毒燃料的参与,一不小心非死即伤。

这话说得语重心长,阿三却不以为然,以为大高自私,担心“教会徒弟,饿死师傅”,跟老辈子那些师傅一样,都要留一手。

“死了张屠户,不吃带毛猪。”阿三耳濡目染,加上偷偷观看师傅练习,也学得八九不离十。私下里,阿三瞒着师傅训练。阿三练习的时候,没有使用燃料,他倒不是怕危险,而是怕被师傅发现,就用水来替代燃料练习,练习的重点是如何控制喷射的方向和连贯性。

这天,阿三的老父亲老树来看望阿三。阿三正在配燃料,这个配方大高倒没有隐瞒,每次表演都安排阿三配制。当晚有一场表演,阿三不敢怠慢。老树看到地上滚落的空酒瓶,顺嘴问道:“用酒代替燃料? 咋不用汽油和酒精呢?”阿三说:“师傅说过,汽油和酒精是最危险的,千万不能使用,一不小心就会烧伤演员。”

老树顿了一下,问阿三:“你还没学会‘火眼金睛’?”

阿三哀怨地说:“师傅不教我。”

老树叹口气,好久,才恨恨地说:“当年我送你到这里,就是为了学习这个独门绝技。”

阿三说:“我偷偷学着呢。”

“阿三,阿三。”前台大高在喊。

“来了,师傅!”阿三应答着出去了,老树还若有所思地站在原地。

大高说:“阿三,今天晚上你表演‘火眼金睛’。”

“师傅,我,我……”阿三有点不自然,莫非师傅知道自己偷学的事儿?

大高没有兴师问罪的意思,拍了拍阿三的肩膀,说:“今天不是你老父亲来了吗? 你就好好给他老人家表演一番,我知道你能行的。不慌张,我给你当助手。”

“师傅……”阿三的不自然很快被感动代替。

接下来,大高就给阿三讲解了几个要点,然后鼓励他上台表演。

就这样,阿三在几个跟头的热身之后,开始正式表演“火眼金睛”。

没想到,两股火苗刚从阿三的眼里喷出,只听阿三“啊”地惨叫一声倒在地上,不停地翻滚——阿三的两只眼睛着火了!

大高明白过来后急忙扑火。后来,阿三被送往医院,性命无忧,两只眼睛给烧毁了。

阿三的父亲老树要到官府告大高。大高求情道:“阿三残废了,今后怎么生活? 不如让他跟着我,我保证一辈子照顾他,并教他几个能够养活自己的杂技。”

老树想了想,也就答应了。

后来,师傅两人无意中说起那次意外。大高说,那次燃料被人更换,添加了汽油。

阿三大吃一惊,气愤地说:“师傅,果真如此? 您怎么不报官啊?”

“没有证据,报官也没用。”大高说罢,长叹一声。

其实,大高已经猜测到,那次从中做手脚的是阿三的父亲老树,他害怕自己吃官司,来了个“恶人先告状”。大高知道,一旦猜测被证实,老树的牢狱之灾是免不掉的。阿三呢? 他如何接受这个现实?所以,大高没有报官。

有一次回家,阿三跟父亲老树说起这事,老树默了半天,才说:“阿三,一日为师,终身为父,以后你要好好待你的师傅!”

阿三懵懂地点了点头,感觉这天父亲跟往常不一样,有点怪怪的。

不过,自从阿三的眼睛失明后,大高再没表演过“火眼金睛”,以致于到了今天,这门杂技也就失传了。

(节选自《小说月刊》2018年6期)

小说以“火眼金睛”为题有哪些作用?请结合文本简要分析。

【解题步骤】

1.审准题意,锁定对应信息要点

题目要求分析小说以“火眼金睛”为题有哪些作用,属于对小说标题作用的分析,答题时可以从技法中的四个角度去考虑。“简要”二字要求分析时要简洁。答题区域为全文。

2.定角度,提炼对应信息要点

(1)答题角度

①从情节的角度看

②从人物形象看

③从小说主题看

④从读者方面看

(2)提炼答案要点

①从情节的角度看,“火眼金睛”作为一门杂技始终贯穿全文。

②从人物形象看,“火眼金睛”不仅是主人公大高的独门绝技,同时也象征着他有双“火眼金睛”般的眼睛,可以看破一切。

③从小说主题看,独门绝技的失传,表现了大高的善良的一面,同时也留给了读者深深的思考。

④从读者方面看,以“火眼金睛”为题,给读者以耳目一新的感觉,激发读者的阅读兴趣。

3.整合形成答案

【答案】 (1)“火眼金睛”是贯穿小说情节的线索,小说围绕大高的独门绝技“火眼金睛”展开故事情节。(2)“火眼金睛”能概括人物的形象特征,小说中的大高不仅会“火眼金睛”这门杂技,还具有一双洞悉一切、看破得失的“火眼金睛”。(3)“火眼金睛”能制造艺术张力,虽然杂技“火眼金睛”停演并失传了,但是主人公看破得失的“火眼金睛”却引人深思。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·山西省晋城市二模)阅读下面的文字,完成下面题目。

格桑花

鸿鸣

军嫂去唐古拉山兵部站看望当连长的丈夫,从格尔木站一下车,就看见一名20岁出头的小战士向她招手,原来是接她的司机兵。

军嫂来到军车前,看见车的前面,绑了一束鲜花,有点像江南的扫帚梅,还有点像菊花。她乐了,这个小伙子,还挺热爱生活的。

军车离开格尔木,奔驰在去唐古拉山的山路上。

司机兵一边开车,一边和军嫂聊天。

“嫂子,听连长说,你是大学生,还是城市人,却一直生活在山村。”司机兵好奇地问。

“是啊,我和你大哥是大学同学,他毕业参军去了边疆,父母年龄大,就他一个儿子,为让他安心卫国,结婚后我辞去公司会计工作,从苏州到他老家,陕西的一个小山村,现在有10多年了。”军嫂轻描淡写地说。

“嫂子,你是城市人,在山村适应吗?”

“开始不适应,现在学会了柴火灶做饭,喂猪砍柴,山地播种,彻底是个农村媳妇了。”军嫂说着笑了起来。

司机兵又问:“嫂子,山村的生活不容易吧?”

“还行,就是有时候有一种无助的感觉,比如上个月,我脸上一个痦子越来越大,还有点疼,医生说是黑色素痣病变,怀疑是恶性肿瘤前兆,必须切除。我瞒家人做了手术,还好,病理检验报告显示,肿瘤是良性,我就是那次才哭了。”军嫂好像是在说别人的故事,却让司机兵心里为之一振,他由衷地说:“嫂子,你真了不起!”

军嫂笑着说:“这有什么啊,你大哥为国家,我为他呀。”军嫂脸上洋溢着开心的神情,接着说,“实际我最自豪的是我儿子,他7岁了,经常向别人介绍自己的爸爸,我爸爸是解放军,他在唐古拉山保卫国家……”司机兵听得眼睛有些湿润。

对面不断有军车开过来,军嫂发现,这些军车开过来的时候,都鸣笛三声,车上的人都向他们的军车敬礼,有时候司机兵也举手回礼。

军嫂很奇怪,问:“你们军车在路上相遇,都互相敬礼呀?”

司机兵没有直接回答,却反问军嫂:“嫂子,你认识车前挂着的那束花吗?”

军嫂说:“好像我们那里的扫帚梅花。”

司机兵说:“是的,它和扫帚梅是一个品种,在西藏,叫格桑花。人们经常借着格桑花表达和抒发美好的情感,把它当作追求幸福吉祥和美好情感的象征。它美丽而不娇艳,又是形容女强人的代名词,还是西藏首府拉萨市的市花。”

“我们部队有个不成文的规矩,凡是有军车接送探亲的军嫂,车前必须绑一束格桑花。来往的军车遇见后,都要避让,同时车上的军人,不管是谁,都要向军嫂敬礼。”

这时军车正行在盘山路上,一段路很窄,前面一辆军车停在悬崖边,等待他们的车缓缓通过,两车快要相遇时,听见了对面车上的大声口令:“立正!敬礼!”

军嫂流出了激动的泪水,从车窗伸出头,走出很远,还向敬礼的战士们挥手。

军车来到了雪峰山下的补给站,司机兵说:“我们在这里吃午饭,还有半个小时就到达兵部站了。”

军嫂有些着急:“既然还有半个小时,我们先不吃饭,直接上山好吗?”

司机兵乐了,说:“理解嫂子心情,我去办理上山手续。”

不一会,司机兵垂头丧气地走了回来:“嫂子,我们上不了山了。”

“怎么了?”

“昨天夜里发生了雪崩,上山的路全被堵住,现在正清理积雪,车根本上不去。”

“多长时间才能上山?”军嫂也有点急了,没想到,近在咫尺,却发生雪崩,成了远在天涯。

司机兵说:“听补给站同志说,最快也要半个月。”

想到有三年没见到丈夫了,现在已经到了雪峰山下,军嫂计算了一下时间,一咬牙:“我在这里等半个月。”

半个月后,上山的路还没通,军嫂想到年迈的公公和婆婆,还有儿子马上要上学,不能再等了,只好遗憾地决定回去。

临走前,在补给站领导安排下,军嫂和丈夫各拿着望远镜,在山下和山上互相观望。军嫂发现,望远镜里的爱人,站在国旗下,手不断地擦着眼睛,而自己,却早已泪流满面。

这时,军嫂突然发现,在丈夫身边,齐刷刷地站着一排军人,他们一起举起右手,向山下敬礼。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.军嫂看见军车前绑的鲜花,认为司机兵是一个热爱生活的小伙子,这看似闲笔,实则颇具匠心,目的是为下文写过往军车敬军礼作铺垫。

B.小说善用语言写人,作者在写军嫂向司机兵叙说自己的故事时,使用“轻描淡写地说”“说着笑了起来”等语句,写出了军嫂生活的不易。

C.司机兵虽然是小说的次要人物,却起着关键性的作用,通过他的串联,小说的故事情节更加连贯、自然,军嫂这一人物形象也更加丰满。

D.小说以故事中有故事的形式,在叙述中穿插讲述,既讲述了军嫂过去的生活故事,也叙述了现在军嫂看望丈夫的故事,有力地表现了文章的主题。

【解析】本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。此类试题解答时,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。B项,“使用‘轻描淡写地说’‘说着笑了起来’等语句,写出了军嫂生活的不易”曲解文意,军嫂叙说的故事本身可以反映军嫂的不容易,但是“使用轻描淡写地说”“说着笑了起来”等语句主要是为了突出军嫂的乐观。故选B。

【答案】 B

2.小说多次写到“眼泪”,眼泪中包含着不同的情感。请结合作品简要分析。

【答案】 ①是一种忧虑的眼泪,军嫂担心自己有恶性肿瘤,流下了忧虑的眼泪。②是一种钦佩的眼泪,军嫂默默付出,独立撑起一个家,让司机兵钦佩。③是一种感动的眼泪,过往军人对军嫂行礼,为军嫂让行,这些都让军嫂很感动。④是一种无奈的眼泪,军嫂和连长丈夫长久分离如今却只能用望远镜相望。

【解析】 本题考查考生分析情节作用的能力。此类题要求考生把握指定情节的内容,并从对情节(推动情节发展、构成情节逆转、掀起波澜)、对人物(展现人物性格)、对主旨及给读者的感受(增强文学色彩、历史厚重感,丰富文章内容、意蕴,引发读者思考、兴趣、共鸣等等)等方面来思考其作用。本题说小说多次写到“眼泪”,要求结合作品简要分析眼泪中包含着不同的情感。依次找到几次写“流泪”的情节,结合上下文或者小说主旨分析即可。第一处流泪是军嫂瞒家人做了肿瘤切除手术以后,军嫂担心自己有恶性肿瘤,流下的是忧虑的眼泪。第二处是司机兵听军嫂介绍自己带孩子照顾家人,眼睛有些湿润,司机兵钦佩军嫂默默付出,独立撑起一个家,这是一种钦佩的眼泪。第三处是过往的车辆看到车前面的格桑花后都对军嫂敬礼,军嫂流出了激动的泪水。第四处是因为雪崩不能上山,军嫂和丈夫各拿着望远镜望着对方,长久分离如今却只能用望远镜相望,是一种无奈的眼泪。

★3.有人认为小说的标题应该为“军嫂”,你是怎么看的?请结合作品谈谈你的看法。

【答案】示例一:我认为标题“格桑花”好,理由如下:①从内容来看,“军嫂”为题无法全面概括文章的内容。②从人物形象来看,“格桑花”是女强人的代名词,是军嫂坚强形象的象征。③从情感来看,“格桑花”代表着幸福吉祥,表达出军嫂和丈夫之间的美好情感;④从表达效果来看,“格桑花”富有诗意,能够激起读者的想象。

示例二:我认为标题“军嫂”更好。理由如下:①从内容来看,小说主要讲述的是军嫂的故事,即军嫂过去的生活故事和现在看望丈夫的故事。②从人物形象来看,小说主要刻画的是军嫂这个人物的丰富形象。③从情感来看,小说表现的是以“军嫂”为叙述对象的军嫂和丈夫之间的情感故事。④从表达效果来看,“军嫂”一词朴素、大众化,更为直接地交代了文章的主人公。

【解析】本题考查探究文章标题意蕴的能力。解答时可从五个角度分析:一是标题的表层含义和在文中的含义;二是标题是否点明写作对象的特点或写作内容;三是标题是否表达作者主观的感情和态度;四是标题是否揭示文章的主旨或哲理;五是标题是不是文章的线索。本题说有人认为小说的标题应该为“军嫂”,要求结合作品谈谈看法。这个题目可以见仁见智,关键是要谈出理由和看法。这里答题时主要切入点是小说的几个要素。具体来讲,就可以从情节上,分别说“军嫂”和“格桑花”概括情节的利弊关系;从人物形象上,可以各自从小说塑造“军嫂”形象还是“格桑花”形象的有利角度讲明理由;从表现的情感主旨方面,也可以从“军嫂”或者“格桑花”各自表达的感情角度讲明好处;从读者感受方面,也可以从“军嫂”和“格桑花”各自方面具体分析带给读者的独特阅读效果。要注意表述条理清楚,语言简洁精练。

二、探究艺术特点

(一)考点剖析

艺术特点类探究往往从文本的某一艺术特色切入,要求探究其使用意图或表达效果。如探究情节构思或艺术手法对刻画人物的作用,探究叙事风格对小说内容的表达作用。

这类试题的探究点不是局限在艺术的某一方面上,如情节艺术、人物形象塑造艺术,而是在小说艺术的整体构思和布局上,它涉及了小说艺术的方方面面,如情节线索、表现手法、人物间的互相关系、主题及其象征意蕴等。文学味很浓,难度很大。但题干往往只要求从某一方面或角度来探究,因而降低了难度。

(二)试题类型

1.有人认为本文运用了×××手法,你的看法呢?

2.小说主要写了×件事,没有太多的曲折,对小说内容的表现是否打折扣?请作探究。

3.本文在整体构思上别具一格,请就线索和叙述方式谈谈你的认识。

例如:(2012·江苏省高考卷)作品叙述舒缓,没有太强的故事性,这样写对表现小说的内容有什么作用?试作探究。(师陀《邮差先生》)(6分)

【审题要点】 作品叙述舒缓 对表现小说的内容有什么作用 试作探究

【解题思路】 (1)审清题干,明确要求。由题干中的关键词“叙述舒缓,没有太强的故事性”可知,本题考查情节叙述方面的技巧。(2)多角度探究。“小说的内容”包含形象、环境、主题等方面。本题可从情节构思对人物、事件、主题等方面的作用多角度探究。要注意形式与内容的和谐这一关键点。

【答案】 (1)有助于刻画邮差这一形象的特征:经历平常,性格平和,行事从容;(2)也有助于表现小城惯常的生活状态;(3)淡化了情节,有助于形成作品的抒情风格。

(三)指点迷津

解答艺术特点类探究题——“三步走”

第一步,掌握艺术技巧的几种题型。

1.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为作者表情达意服务的;

2.文中运用了什么表现手法(细节描写、正侧面描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、欲抑先扬、先抑后扬、巧合等),以及用它塑造形象时所起的作用;

3.明确各种修辞手法的特点和作用;

4.结构方式(前后照应、设置悬念、埋下伏笔、总结上文、点题);

5.在语言运用上有何特点(语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确形象、语言丰富多样)。

第二步,审清题干关键词,明确题型,找到探究方向。

第三步,把艺术技巧与人物、情节、环境、主旨等结合起来,从“特色”与“效果”两方面组织答案。

【答题模板】

①点明艺术特点。②阐述如何运用(或运用该手法的理由)。③有何效果或作用。④总结句,如“所以(或因此)……”。(当然,如果题目有字数限制或其他要求限制,第四步总结句可以省略。)

(四)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·广东省肇庆市一模)阅读下面的文字,完成下面题目。

一只会思考的猴子

徐慧芬

夜里,猴子横竖睡不着,它越想越生气:他怎么可以这么不讲理呢!

这个他是它的主人。十多年前,它还是少年的时候,在族群里受了欺负,独自出走,碰到了孤身的背包客。它和他相互望着,而后背包客摸了摸它的脑袋说,你好像跟我一样孤独?跟我走好不好?

它似乎听懂了他的话,顺从地来到了他家里,他成了它的主人。主人指着屋里一条狗对它说,它比你先到,但我会对你们一视同仁的。

主人开始训练猴子学习人类文明。一段时间后,在主人手把手的教授下,猴子也能像模像样地弹奏几支钢琴曲了。

一次主人喝酒后,竟和它像朋友般坐而论道。主人侃侃而谈:知道吗?你们猴子与人的差别在哪儿?差别就在于你们所做的事,只是在模仿,是盲从,而不是创造,创造是需要有独立思考能力的,你们的大脑没有这个元素,所以你们拎不清,只能是和人长得有点像的猴子了。

那么,我们族里有个孙悟空不是很厉害么?它不是很有思想吗?它能做的事情不是你们人也不一定能做吗?它怯怯地问。

哦,那仅是个例,个例不能代替普遍,你看现在哪还有孙悟空呢?主人解释。

但是今天我没有盲从,没有拎不清,你却这样对我!

它实在想不通。

今天主人下班回来,坐在钢琴前无精打采地弹了支曲子,它照例在旁仔细聆听。一曲刚完,狗就跳了过去,舔舔主人的手,这是它为主人喝彩的语言。而它却按兵不动,主人问它,你今天为啥不鼓掌。它说,你今天弹得心不在焉,有个地方还弹错了,你不觉得吗?

主人一听脸红了起来说,我今天心情不好,你就不能照样鼓鼓掌,让我开心一下吗?

可是你弹错了,我怎么可以为你鼓掌喝彩呢?

你真是个死脑筋,你就不会顺从我,哄我一下吗?

你不是说猴子要学会独立思考才能进化为人吗?

主人咆哮起来:你以为当人就那么简单吗?人的复杂程度你远远估计不到!你拎不清就永远当不了人!

主人从包里拿出一只烧鸡,撕下半只扔给狗,另一半就着一瓶酒胡乱塞进了自己的嘴里,而后气呼呼地命令猴子:今晚就让你空肚子反省自己错在哪里!

猴子实在不知道,主人白天也被他老板批了一顿,骂他拎不清,老板批评主人的口气和主人批评它的口气差不多。

黑暗中反复回想刚才的情景,猴子开始泪汪汪,开始想念山里的父母和伙伴们,自己这一走亲人们还不知怎样呢……

或许回去还能找到孙悟空帮忙,猴子决定回归故土。

主意打定,脚下生风,不一会儿猴子就到了花果山。

昔日的花草果木都不见了,正用机器鼓捣挖山的一群男人,见到这只奔来的猴子,放下手上活,开始议论起来:咦,这兔子都不见的地儿哪来的猴子呀!唉,说是地下有矿,忙到现在也没挖出啥宝来,快过年了,也不见老板发工钱,干脆逮住这只猴子煮了,咱哥们补一补……

风把这些话送到猴子耳朵里,猴子叫了一声妈呀,拔腿溜到旁边的石洞里躲起来。

忽又听到一人说,不是快猴年了吗?咱哥们遇上了真猴子,说不定是好兆头呢!

听了这番话,猴子想起当年它与主人相逢时,主人也对它说过,猴年遇上了你,也算咱俩有缘啦!

怕极了饿极了的猴子开始怀念起主人那儿安全而又温饱的好日子,还有主人教它弹琴念诗的好时光。

相比要吃我肉的家伙来,主人偶尔的不讲道理骂我几句又算什么呢?再说眼前的故乡已成荒山野岭,我待在这里,只有饿死的份,还是回去吧!

可是回去怎么向主人交代呢?让我动动脑筋思考思考,对了,就说猴年到了,我回山里想摘几个鲜桃献给你。可寒冬腊月,哪棵树上有鲜果呢!这样的鬼话主人能信吗?管他呢,说点能哄他开心的谎话总不错。说不定主人听我这么一说,还会表扬我脑子拎得清,又向人靠近了一步。

想到这里,猴子再次脚下生风,奔向主人家,敲响了门。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.小说善于运用对比技法,将人、猴、狗三者进行横向、纵向的多重对比,不仅塑造了特征鲜明、丰富饱满的形象群体,也突出了发人深思的主题。

B.猴子之所以负气离家出走,是因为主人不讲理——背弃了将它与狗一视同仁的承诺,让它受了冷待,没有获得应得的那一份晚餐。

C.小说的标题为“一只会思考的猴子”,既是指独立思考、独一无二的孙悟空,也是指被矛盾困惑,最终被世俗同化的猴子,可谓一语双关,发人深思。

D.小说讲述了人跟猴的进与退的故事,将现实主义与浪漫主义结合起来,在亦真亦幻中彰显出作者的艺术匠心。

【解析】该题考查掌握文学类文本的基本体裁特征的能力。考查内容涉及作品的人物形象、故事情节、作品主旨、小说的语言、表现手法等各个方面。要仔细阅读选项,然后逐一到原文中搜索相关内容。理解后和选项加以比对,看看是否有出入。B项,“因为主人不讲理”分析有误,不讲理是指主人对猴子独立思考而没有盲从讨好自己而加以指责。故选B。

【答案】 B

【解析】 此题考核赏析文章的结构的能力。注意从文章的情节的推进、形象的塑造和主旨的表达的角度分析。从结构上看,“拎不清”是小说的线索,“拎不清”贯穿全文,同时也推动着情节的发展。从表现形象的角度分析,“拎不清”的猴子在主人的调教下,能弹简单的曲子,对事情有最符合常理的理解,它有独立思考能力。比如,主人弹得不好,它觉得就不该夸,这个“拎不清”恰好就表现了它最初的纯真。从表现主旨的角度分析,猴子的故事也给人以启迪和思考,作为人,到底应该怎么独立思考,怎么才能摆脱习惯力量的束缚,就像那只猴子在努力学习独立思考能力。

【答案】 作用:①从结构上,“拎不清”是小说的线索,贯穿全文,推动着情节的发展,展示了矛盾冲突。②从形象,“拎不清”的猴子(或主人),正反映出它最初的纯真,有独立思考的能力。③从主旨上,突出了小说的主题,启发人们要学会摆脱旧习惯势力的约束,做一个独立思考的人。

2.请简要分析小说中“拎不清”的作用。

【解析】 此题考查探究的能力。要求探究的内容是小说中“虚构”与“真实”的关系,答题时注意答出哪些是“实”,哪些是“虚”,再探究二者的关系,文中猴子的生活遭遇不是现实中发生的事情,它是“虚构”的。猴子不可能学会说话,也不可以学会弹琴,更不可能像人一样学会独立的思考能力。但是它源于真实的生活,折射着我们现实生活中类似的社会现象,如猴子努力学会独立思考,映射人要学会摆脱旧习惯势力的约束,做个真正独立思考的人。这是“实”。而小说中的虚来自生活中的“实”,再反过来借虚来说实。

【答案】 (1)虚构来源于真实,但不等于生活真实,它是一种更深刻的艺术真实。(或:真实是虚构的支点,虚构则提升了真实。)(2)小说中猴子的生活遭遇不是现实中发生的事情,它是“虚构”的;但是它源于真实的生活,是对我们现实生活中类似的社会现象诸如社会规则的曲折反映,这是一种具有审美魅力的艺术真实。

★3.这篇小说充分体现了虚构的特点,但又让人觉得它是真实的。结合本文,请你谈谈小说中“虚构”与“真实”的关系。

现代文阅读

一、探究标题意蕴

(一)考点剖析

标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现。探究标题意蕴,需要关注标题本身的内容、艺术特点,还要关注标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等。对于标题意蕴题,特别要关注表层义、深层义、象征义或比喻义等。

考点六 探究标题意蕴及艺术特点

(二)试题类型

1.小说的标题有何作用?请谈谈你的认识。

2.小说为什么拟题为×××?

3.小说题目能不能换为×××?请陈述你的看法。

例如:(2014·浙江省高考卷)这篇小说为什么要用“走眼”做题目?(王伟锋《走眼》)(5分)

【审题要点】 为什么 用“走眼”做题目

【解题思路】 本题考查鉴赏小说题目的好处。小说的题目是“走眼”,“走眼”就是看走眼,是欣赏水平不高的表现。全文围绕是否走眼来安排情节。因此,“走眼”既是全文的线索,又是全文的主要情节。文中真正“走眼”的是李老板,很好地衬托了主要人物赵老板。

【答案】 (1)“走眼”是贯穿全文的线索。(2)“走眼”是全文的主要事件。(3)“走眼”在文中具有正话反说的效果,较好地突出了主题。

(三)指点迷津

探究小说的标题——“四角度”

1.环境

是否交代时间、地点、环境,创设了故事背景,渲染环境氛围。

2.情节

是否是小说的线索,组织全文;是否设置悬念,吸引读者;是否暗示了情节的发展或展开情节,呼应细节。

3.人物

是否为塑造和突出人物形象服务。

4.主题

是否运用双关、比喻、象征等手法,寄托情感,深化主题,隐含、比喻、象征某意义;是否揭示主题;是否对主题的表现起画龙点睛的作用。

【答题模板】

本标题的内涵是:……(一是具体的意思(文中具体的××);二是与主题相关的意思)其作用是:①……②……③……(若是对比或互换类题目,要注意多角度对比,结合文本具体分析,言之有理即可)

(四)典题演示

阅读下面的文字,完成后面的题目。

火眼金睛

侯发山

大高是河洛地区远近闻名的杂技演员。一般杂技演员都有绝招,否则,难以在这个行当里混,“一招鲜,吃遍天”嘛。可能大家都看过“口中喷火”的杂技,演员嘴里能喷出长长的火龙,或一团一团的火球。大高早就不玩这个了,按他的说法,这个是初级的,他玩的是“眼中喷火”,两股火苗从眼睛里喷出,像两条火蛇一样,而且,不是直线飞射,而是带拐弯的,像是舞蹈着的火龙,想想就很精彩、刺激。当初,这个杂技没名字,传得久了,大家就叫它“火眼金睛”。

大高有个徒弟叫阿三。说是徒弟,其实就是个跟班打杂的,跑跑腿,搬搬道具。阿三一直想学习“火眼金睛”,这也是他当初拜大高为师的原因,大高没有答应。问的次数多了,大高就告诉阿三,说眼里喷火是所有火术表演中最危险的,演员必须具有高超的技艺,竭尽所能去保证自身和周围观众的安全。因为表演过程需要火焰、易燃物和有毒燃料的参与,一不小心非死即伤。

这话说得语重心长,阿三却不以为然,以为大高自私,担心“教会徒弟,饿死师傅”,跟老辈子那些师傅一样,都要留一手。

“死了张屠户,不吃带毛猪。”阿三耳濡目染,加上偷偷观看师傅练习,也学得八九不离十。私下里,阿三瞒着师傅训练。阿三练习的时候,没有使用燃料,他倒不是怕危险,而是怕被师傅发现,就用水来替代燃料练习,练习的重点是如何控制喷射的方向和连贯性。

这天,阿三的老父亲老树来看望阿三。阿三正在配燃料,这个配方大高倒没有隐瞒,每次表演都安排阿三配制。当晚有一场表演,阿三不敢怠慢。老树看到地上滚落的空酒瓶,顺嘴问道:“用酒代替燃料? 咋不用汽油和酒精呢?”阿三说:“师傅说过,汽油和酒精是最危险的,千万不能使用,一不小心就会烧伤演员。”

老树顿了一下,问阿三:“你还没学会‘火眼金睛’?”

阿三哀怨地说:“师傅不教我。”

老树叹口气,好久,才恨恨地说:“当年我送你到这里,就是为了学习这个独门绝技。”

阿三说:“我偷偷学着呢。”

“阿三,阿三。”前台大高在喊。

“来了,师傅!”阿三应答着出去了,老树还若有所思地站在原地。

大高说:“阿三,今天晚上你表演‘火眼金睛’。”

“师傅,我,我……”阿三有点不自然,莫非师傅知道自己偷学的事儿?

大高没有兴师问罪的意思,拍了拍阿三的肩膀,说:“今天不是你老父亲来了吗? 你就好好给他老人家表演一番,我知道你能行的。不慌张,我给你当助手。”

“师傅……”阿三的不自然很快被感动代替。

接下来,大高就给阿三讲解了几个要点,然后鼓励他上台表演。

就这样,阿三在几个跟头的热身之后,开始正式表演“火眼金睛”。

没想到,两股火苗刚从阿三的眼里喷出,只听阿三“啊”地惨叫一声倒在地上,不停地翻滚——阿三的两只眼睛着火了!

大高明白过来后急忙扑火。后来,阿三被送往医院,性命无忧,两只眼睛给烧毁了。

阿三的父亲老树要到官府告大高。大高求情道:“阿三残废了,今后怎么生活? 不如让他跟着我,我保证一辈子照顾他,并教他几个能够养活自己的杂技。”

老树想了想,也就答应了。

后来,师傅两人无意中说起那次意外。大高说,那次燃料被人更换,添加了汽油。

阿三大吃一惊,气愤地说:“师傅,果真如此? 您怎么不报官啊?”

“没有证据,报官也没用。”大高说罢,长叹一声。

其实,大高已经猜测到,那次从中做手脚的是阿三的父亲老树,他害怕自己吃官司,来了个“恶人先告状”。大高知道,一旦猜测被证实,老树的牢狱之灾是免不掉的。阿三呢? 他如何接受这个现实?所以,大高没有报官。

有一次回家,阿三跟父亲老树说起这事,老树默了半天,才说:“阿三,一日为师,终身为父,以后你要好好待你的师傅!”

阿三懵懂地点了点头,感觉这天父亲跟往常不一样,有点怪怪的。

不过,自从阿三的眼睛失明后,大高再没表演过“火眼金睛”,以致于到了今天,这门杂技也就失传了。

(节选自《小说月刊》2018年6期)

小说以“火眼金睛”为题有哪些作用?请结合文本简要分析。

【解题步骤】

1.审准题意,锁定对应信息要点

题目要求分析小说以“火眼金睛”为题有哪些作用,属于对小说标题作用的分析,答题时可以从技法中的四个角度去考虑。“简要”二字要求分析时要简洁。答题区域为全文。

2.定角度,提炼对应信息要点

(1)答题角度

①从情节的角度看

②从人物形象看

③从小说主题看

④从读者方面看

(2)提炼答案要点

①从情节的角度看,“火眼金睛”作为一门杂技始终贯穿全文。

②从人物形象看,“火眼金睛”不仅是主人公大高的独门绝技,同时也象征着他有双“火眼金睛”般的眼睛,可以看破一切。

③从小说主题看,独门绝技的失传,表现了大高的善良的一面,同时也留给了读者深深的思考。

④从读者方面看,以“火眼金睛”为题,给读者以耳目一新的感觉,激发读者的阅读兴趣。

3.整合形成答案

【答案】 (1)“火眼金睛”是贯穿小说情节的线索,小说围绕大高的独门绝技“火眼金睛”展开故事情节。(2)“火眼金睛”能概括人物的形象特征,小说中的大高不仅会“火眼金睛”这门杂技,还具有一双洞悉一切、看破得失的“火眼金睛”。(3)“火眼金睛”能制造艺术张力,虽然杂技“火眼金睛”停演并失传了,但是主人公看破得失的“火眼金睛”却引人深思。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·山西省晋城市二模)阅读下面的文字,完成下面题目。

格桑花

鸿鸣

军嫂去唐古拉山兵部站看望当连长的丈夫,从格尔木站一下车,就看见一名20岁出头的小战士向她招手,原来是接她的司机兵。

军嫂来到军车前,看见车的前面,绑了一束鲜花,有点像江南的扫帚梅,还有点像菊花。她乐了,这个小伙子,还挺热爱生活的。

军车离开格尔木,奔驰在去唐古拉山的山路上。

司机兵一边开车,一边和军嫂聊天。

“嫂子,听连长说,你是大学生,还是城市人,却一直生活在山村。”司机兵好奇地问。

“是啊,我和你大哥是大学同学,他毕业参军去了边疆,父母年龄大,就他一个儿子,为让他安心卫国,结婚后我辞去公司会计工作,从苏州到他老家,陕西的一个小山村,现在有10多年了。”军嫂轻描淡写地说。

“嫂子,你是城市人,在山村适应吗?”

“开始不适应,现在学会了柴火灶做饭,喂猪砍柴,山地播种,彻底是个农村媳妇了。”军嫂说着笑了起来。

司机兵又问:“嫂子,山村的生活不容易吧?”

“还行,就是有时候有一种无助的感觉,比如上个月,我脸上一个痦子越来越大,还有点疼,医生说是黑色素痣病变,怀疑是恶性肿瘤前兆,必须切除。我瞒家人做了手术,还好,病理检验报告显示,肿瘤是良性,我就是那次才哭了。”军嫂好像是在说别人的故事,却让司机兵心里为之一振,他由衷地说:“嫂子,你真了不起!”

军嫂笑着说:“这有什么啊,你大哥为国家,我为他呀。”军嫂脸上洋溢着开心的神情,接着说,“实际我最自豪的是我儿子,他7岁了,经常向别人介绍自己的爸爸,我爸爸是解放军,他在唐古拉山保卫国家……”司机兵听得眼睛有些湿润。

对面不断有军车开过来,军嫂发现,这些军车开过来的时候,都鸣笛三声,车上的人都向他们的军车敬礼,有时候司机兵也举手回礼。

军嫂很奇怪,问:“你们军车在路上相遇,都互相敬礼呀?”

司机兵没有直接回答,却反问军嫂:“嫂子,你认识车前挂着的那束花吗?”

军嫂说:“好像我们那里的扫帚梅花。”

司机兵说:“是的,它和扫帚梅是一个品种,在西藏,叫格桑花。人们经常借着格桑花表达和抒发美好的情感,把它当作追求幸福吉祥和美好情感的象征。它美丽而不娇艳,又是形容女强人的代名词,还是西藏首府拉萨市的市花。”

“我们部队有个不成文的规矩,凡是有军车接送探亲的军嫂,车前必须绑一束格桑花。来往的军车遇见后,都要避让,同时车上的军人,不管是谁,都要向军嫂敬礼。”

这时军车正行在盘山路上,一段路很窄,前面一辆军车停在悬崖边,等待他们的车缓缓通过,两车快要相遇时,听见了对面车上的大声口令:“立正!敬礼!”

军嫂流出了激动的泪水,从车窗伸出头,走出很远,还向敬礼的战士们挥手。

军车来到了雪峰山下的补给站,司机兵说:“我们在这里吃午饭,还有半个小时就到达兵部站了。”

军嫂有些着急:“既然还有半个小时,我们先不吃饭,直接上山好吗?”

司机兵乐了,说:“理解嫂子心情,我去办理上山手续。”

不一会,司机兵垂头丧气地走了回来:“嫂子,我们上不了山了。”

“怎么了?”

“昨天夜里发生了雪崩,上山的路全被堵住,现在正清理积雪,车根本上不去。”

“多长时间才能上山?”军嫂也有点急了,没想到,近在咫尺,却发生雪崩,成了远在天涯。

司机兵说:“听补给站同志说,最快也要半个月。”

想到有三年没见到丈夫了,现在已经到了雪峰山下,军嫂计算了一下时间,一咬牙:“我在这里等半个月。”

半个月后,上山的路还没通,军嫂想到年迈的公公和婆婆,还有儿子马上要上学,不能再等了,只好遗憾地决定回去。

临走前,在补给站领导安排下,军嫂和丈夫各拿着望远镜,在山下和山上互相观望。军嫂发现,望远镜里的爱人,站在国旗下,手不断地擦着眼睛,而自己,却早已泪流满面。

这时,军嫂突然发现,在丈夫身边,齐刷刷地站着一排军人,他们一起举起右手,向山下敬礼。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.军嫂看见军车前绑的鲜花,认为司机兵是一个热爱生活的小伙子,这看似闲笔,实则颇具匠心,目的是为下文写过往军车敬军礼作铺垫。

B.小说善用语言写人,作者在写军嫂向司机兵叙说自己的故事时,使用“轻描淡写地说”“说着笑了起来”等语句,写出了军嫂生活的不易。

C.司机兵虽然是小说的次要人物,却起着关键性的作用,通过他的串联,小说的故事情节更加连贯、自然,军嫂这一人物形象也更加丰满。

D.小说以故事中有故事的形式,在叙述中穿插讲述,既讲述了军嫂过去的生活故事,也叙述了现在军嫂看望丈夫的故事,有力地表现了文章的主题。

【解析】本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。此类试题解答时,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。B项,“使用‘轻描淡写地说’‘说着笑了起来’等语句,写出了军嫂生活的不易”曲解文意,军嫂叙说的故事本身可以反映军嫂的不容易,但是“使用轻描淡写地说”“说着笑了起来”等语句主要是为了突出军嫂的乐观。故选B。

【答案】 B

2.小说多次写到“眼泪”,眼泪中包含着不同的情感。请结合作品简要分析。

【答案】 ①是一种忧虑的眼泪,军嫂担心自己有恶性肿瘤,流下了忧虑的眼泪。②是一种钦佩的眼泪,军嫂默默付出,独立撑起一个家,让司机兵钦佩。③是一种感动的眼泪,过往军人对军嫂行礼,为军嫂让行,这些都让军嫂很感动。④是一种无奈的眼泪,军嫂和连长丈夫长久分离如今却只能用望远镜相望。

【解析】 本题考查考生分析情节作用的能力。此类题要求考生把握指定情节的内容,并从对情节(推动情节发展、构成情节逆转、掀起波澜)、对人物(展现人物性格)、对主旨及给读者的感受(增强文学色彩、历史厚重感,丰富文章内容、意蕴,引发读者思考、兴趣、共鸣等等)等方面来思考其作用。本题说小说多次写到“眼泪”,要求结合作品简要分析眼泪中包含着不同的情感。依次找到几次写“流泪”的情节,结合上下文或者小说主旨分析即可。第一处流泪是军嫂瞒家人做了肿瘤切除手术以后,军嫂担心自己有恶性肿瘤,流下的是忧虑的眼泪。第二处是司机兵听军嫂介绍自己带孩子照顾家人,眼睛有些湿润,司机兵钦佩军嫂默默付出,独立撑起一个家,这是一种钦佩的眼泪。第三处是过往的车辆看到车前面的格桑花后都对军嫂敬礼,军嫂流出了激动的泪水。第四处是因为雪崩不能上山,军嫂和丈夫各拿着望远镜望着对方,长久分离如今却只能用望远镜相望,是一种无奈的眼泪。

★3.有人认为小说的标题应该为“军嫂”,你是怎么看的?请结合作品谈谈你的看法。

【答案】示例一:我认为标题“格桑花”好,理由如下:①从内容来看,“军嫂”为题无法全面概括文章的内容。②从人物形象来看,“格桑花”是女强人的代名词,是军嫂坚强形象的象征。③从情感来看,“格桑花”代表着幸福吉祥,表达出军嫂和丈夫之间的美好情感;④从表达效果来看,“格桑花”富有诗意,能够激起读者的想象。

示例二:我认为标题“军嫂”更好。理由如下:①从内容来看,小说主要讲述的是军嫂的故事,即军嫂过去的生活故事和现在看望丈夫的故事。②从人物形象来看,小说主要刻画的是军嫂这个人物的丰富形象。③从情感来看,小说表现的是以“军嫂”为叙述对象的军嫂和丈夫之间的情感故事。④从表达效果来看,“军嫂”一词朴素、大众化,更为直接地交代了文章的主人公。

【解析】本题考查探究文章标题意蕴的能力。解答时可从五个角度分析:一是标题的表层含义和在文中的含义;二是标题是否点明写作对象的特点或写作内容;三是标题是否表达作者主观的感情和态度;四是标题是否揭示文章的主旨或哲理;五是标题是不是文章的线索。本题说有人认为小说的标题应该为“军嫂”,要求结合作品谈谈看法。这个题目可以见仁见智,关键是要谈出理由和看法。这里答题时主要切入点是小说的几个要素。具体来讲,就可以从情节上,分别说“军嫂”和“格桑花”概括情节的利弊关系;从人物形象上,可以各自从小说塑造“军嫂”形象还是“格桑花”形象的有利角度讲明理由;从表现的情感主旨方面,也可以从“军嫂”或者“格桑花”各自表达的感情角度讲明好处;从读者感受方面,也可以从“军嫂”和“格桑花”各自方面具体分析带给读者的独特阅读效果。要注意表述条理清楚,语言简洁精练。

二、探究艺术特点

(一)考点剖析

艺术特点类探究往往从文本的某一艺术特色切入,要求探究其使用意图或表达效果。如探究情节构思或艺术手法对刻画人物的作用,探究叙事风格对小说内容的表达作用。

这类试题的探究点不是局限在艺术的某一方面上,如情节艺术、人物形象塑造艺术,而是在小说艺术的整体构思和布局上,它涉及了小说艺术的方方面面,如情节线索、表现手法、人物间的互相关系、主题及其象征意蕴等。文学味很浓,难度很大。但题干往往只要求从某一方面或角度来探究,因而降低了难度。

(二)试题类型

1.有人认为本文运用了×××手法,你的看法呢?

2.小说主要写了×件事,没有太多的曲折,对小说内容的表现是否打折扣?请作探究。

3.本文在整体构思上别具一格,请就线索和叙述方式谈谈你的认识。

例如:(2012·江苏省高考卷)作品叙述舒缓,没有太强的故事性,这样写对表现小说的内容有什么作用?试作探究。(师陀《邮差先生》)(6分)

【审题要点】 作品叙述舒缓 对表现小说的内容有什么作用 试作探究

【解题思路】 (1)审清题干,明确要求。由题干中的关键词“叙述舒缓,没有太强的故事性”可知,本题考查情节叙述方面的技巧。(2)多角度探究。“小说的内容”包含形象、环境、主题等方面。本题可从情节构思对人物、事件、主题等方面的作用多角度探究。要注意形式与内容的和谐这一关键点。

【答案】 (1)有助于刻画邮差这一形象的特征:经历平常,性格平和,行事从容;(2)也有助于表现小城惯常的生活状态;(3)淡化了情节,有助于形成作品的抒情风格。

(三)指点迷津

解答艺术特点类探究题——“三步走”

第一步,掌握艺术技巧的几种题型。

1.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为作者表情达意服务的;

2.文中运用了什么表现手法(细节描写、正侧面描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、欲抑先扬、先抑后扬、巧合等),以及用它塑造形象时所起的作用;

3.明确各种修辞手法的特点和作用;

4.结构方式(前后照应、设置悬念、埋下伏笔、总结上文、点题);

5.在语言运用上有何特点(语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确形象、语言丰富多样)。

第二步,审清题干关键词,明确题型,找到探究方向。

第三步,把艺术技巧与人物、情节、环境、主旨等结合起来,从“特色”与“效果”两方面组织答案。

【答题模板】

①点明艺术特点。②阐述如何运用(或运用该手法的理由)。③有何效果或作用。④总结句,如“所以(或因此)……”。(当然,如果题目有字数限制或其他要求限制,第四步总结句可以省略。)

(四)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·广东省肇庆市一模)阅读下面的文字,完成下面题目。

一只会思考的猴子

徐慧芬

夜里,猴子横竖睡不着,它越想越生气:他怎么可以这么不讲理呢!

这个他是它的主人。十多年前,它还是少年的时候,在族群里受了欺负,独自出走,碰到了孤身的背包客。它和他相互望着,而后背包客摸了摸它的脑袋说,你好像跟我一样孤独?跟我走好不好?

它似乎听懂了他的话,顺从地来到了他家里,他成了它的主人。主人指着屋里一条狗对它说,它比你先到,但我会对你们一视同仁的。

主人开始训练猴子学习人类文明。一段时间后,在主人手把手的教授下,猴子也能像模像样地弹奏几支钢琴曲了。

一次主人喝酒后,竟和它像朋友般坐而论道。主人侃侃而谈:知道吗?你们猴子与人的差别在哪儿?差别就在于你们所做的事,只是在模仿,是盲从,而不是创造,创造是需要有独立思考能力的,你们的大脑没有这个元素,所以你们拎不清,只能是和人长得有点像的猴子了。

那么,我们族里有个孙悟空不是很厉害么?它不是很有思想吗?它能做的事情不是你们人也不一定能做吗?它怯怯地问。

哦,那仅是个例,个例不能代替普遍,你看现在哪还有孙悟空呢?主人解释。

但是今天我没有盲从,没有拎不清,你却这样对我!

它实在想不通。

今天主人下班回来,坐在钢琴前无精打采地弹了支曲子,它照例在旁仔细聆听。一曲刚完,狗就跳了过去,舔舔主人的手,这是它为主人喝彩的语言。而它却按兵不动,主人问它,你今天为啥不鼓掌。它说,你今天弹得心不在焉,有个地方还弹错了,你不觉得吗?

主人一听脸红了起来说,我今天心情不好,你就不能照样鼓鼓掌,让我开心一下吗?

可是你弹错了,我怎么可以为你鼓掌喝彩呢?

你真是个死脑筋,你就不会顺从我,哄我一下吗?

你不是说猴子要学会独立思考才能进化为人吗?

主人咆哮起来:你以为当人就那么简单吗?人的复杂程度你远远估计不到!你拎不清就永远当不了人!

主人从包里拿出一只烧鸡,撕下半只扔给狗,另一半就着一瓶酒胡乱塞进了自己的嘴里,而后气呼呼地命令猴子:今晚就让你空肚子反省自己错在哪里!

猴子实在不知道,主人白天也被他老板批了一顿,骂他拎不清,老板批评主人的口气和主人批评它的口气差不多。

黑暗中反复回想刚才的情景,猴子开始泪汪汪,开始想念山里的父母和伙伴们,自己这一走亲人们还不知怎样呢……

或许回去还能找到孙悟空帮忙,猴子决定回归故土。

主意打定,脚下生风,不一会儿猴子就到了花果山。

昔日的花草果木都不见了,正用机器鼓捣挖山的一群男人,见到这只奔来的猴子,放下手上活,开始议论起来:咦,这兔子都不见的地儿哪来的猴子呀!唉,说是地下有矿,忙到现在也没挖出啥宝来,快过年了,也不见老板发工钱,干脆逮住这只猴子煮了,咱哥们补一补……

风把这些话送到猴子耳朵里,猴子叫了一声妈呀,拔腿溜到旁边的石洞里躲起来。

忽又听到一人说,不是快猴年了吗?咱哥们遇上了真猴子,说不定是好兆头呢!

听了这番话,猴子想起当年它与主人相逢时,主人也对它说过,猴年遇上了你,也算咱俩有缘啦!

怕极了饿极了的猴子开始怀念起主人那儿安全而又温饱的好日子,还有主人教它弹琴念诗的好时光。

相比要吃我肉的家伙来,主人偶尔的不讲道理骂我几句又算什么呢?再说眼前的故乡已成荒山野岭,我待在这里,只有饿死的份,还是回去吧!

可是回去怎么向主人交代呢?让我动动脑筋思考思考,对了,就说猴年到了,我回山里想摘几个鲜桃献给你。可寒冬腊月,哪棵树上有鲜果呢!这样的鬼话主人能信吗?管他呢,说点能哄他开心的谎话总不错。说不定主人听我这么一说,还会表扬我脑子拎得清,又向人靠近了一步。

想到这里,猴子再次脚下生风,奔向主人家,敲响了门。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.小说善于运用对比技法,将人、猴、狗三者进行横向、纵向的多重对比,不仅塑造了特征鲜明、丰富饱满的形象群体,也突出了发人深思的主题。

B.猴子之所以负气离家出走,是因为主人不讲理——背弃了将它与狗一视同仁的承诺,让它受了冷待,没有获得应得的那一份晚餐。

C.小说的标题为“一只会思考的猴子”,既是指独立思考、独一无二的孙悟空,也是指被矛盾困惑,最终被世俗同化的猴子,可谓一语双关,发人深思。

D.小说讲述了人跟猴的进与退的故事,将现实主义与浪漫主义结合起来,在亦真亦幻中彰显出作者的艺术匠心。

【解析】该题考查掌握文学类文本的基本体裁特征的能力。考查内容涉及作品的人物形象、故事情节、作品主旨、小说的语言、表现手法等各个方面。要仔细阅读选项,然后逐一到原文中搜索相关内容。理解后和选项加以比对,看看是否有出入。B项,“因为主人不讲理”分析有误,不讲理是指主人对猴子独立思考而没有盲从讨好自己而加以指责。故选B。

【答案】 B

【解析】 此题考核赏析文章的结构的能力。注意从文章的情节的推进、形象的塑造和主旨的表达的角度分析。从结构上看,“拎不清”是小说的线索,“拎不清”贯穿全文,同时也推动着情节的发展。从表现形象的角度分析,“拎不清”的猴子在主人的调教下,能弹简单的曲子,对事情有最符合常理的理解,它有独立思考能力。比如,主人弹得不好,它觉得就不该夸,这个“拎不清”恰好就表现了它最初的纯真。从表现主旨的角度分析,猴子的故事也给人以启迪和思考,作为人,到底应该怎么独立思考,怎么才能摆脱习惯力量的束缚,就像那只猴子在努力学习独立思考能力。

【答案】 作用:①从结构上,“拎不清”是小说的线索,贯穿全文,推动着情节的发展,展示了矛盾冲突。②从形象,“拎不清”的猴子(或主人),正反映出它最初的纯真,有独立思考的能力。③从主旨上,突出了小说的主题,启发人们要学会摆脱旧习惯势力的约束,做一个独立思考的人。

2.请简要分析小说中“拎不清”的作用。

【解析】 此题考查探究的能力。要求探究的内容是小说中“虚构”与“真实”的关系,答题时注意答出哪些是“实”,哪些是“虚”,再探究二者的关系,文中猴子的生活遭遇不是现实中发生的事情,它是“虚构”的。猴子不可能学会说话,也不可以学会弹琴,更不可能像人一样学会独立的思考能力。但是它源于真实的生活,折射着我们现实生活中类似的社会现象,如猴子努力学会独立思考,映射人要学会摆脱旧习惯势力的约束,做个真正独立思考的人。这是“实”。而小说中的虚来自生活中的“实”,再反过来借虚来说实。

【答案】 (1)虚构来源于真实,但不等于生活真实,它是一种更深刻的艺术真实。(或:真实是虚构的支点,虚构则提升了真实。)(2)小说中猴子的生活遭遇不是现实中发生的事情,它是“虚构”的;但是它源于真实的生活,是对我们现实生活中类似的社会现象诸如社会规则的曲折反映,这是一种具有审美魅力的艺术真实。

★3.这篇小说充分体现了虚构的特点,但又让人觉得它是真实的。结合本文,请你谈谈小说中“虚构”与“真实”的关系。