2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读一小说考点五鉴赏艺术技巧含语言 课件36张PPT

文档属性

| 名称 | 2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读一小说考点五鉴赏艺术技巧含语言 课件36张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 535.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一部分

现代文阅读

(一)考点剖析

小说的艺术技巧是小说鉴赏的重要组成部分。它与散文鉴赏中的表达技巧系统是完全相通共用的,但它又有着自己鲜明的表达特色。

小说以综合运用各种表现手法来塑造人物形象为中心任务。小说使用的艺术技巧与散文比较,更突出写人手法、情节结构技巧、环境描写技巧和语言艺术四个方面。

考点五 鉴赏艺术技巧(含语言)

(二)试题类型

1.文中运用了什么表现手法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、巧合等)以及用它塑造形象时所起的作用。

2.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为文章表情达意服务的。

3.在语言运用上有何特点(例如:语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰富而多样),给读者提供哪些艺术审美情趣。

4.本文语言有何特点?请简要分析。

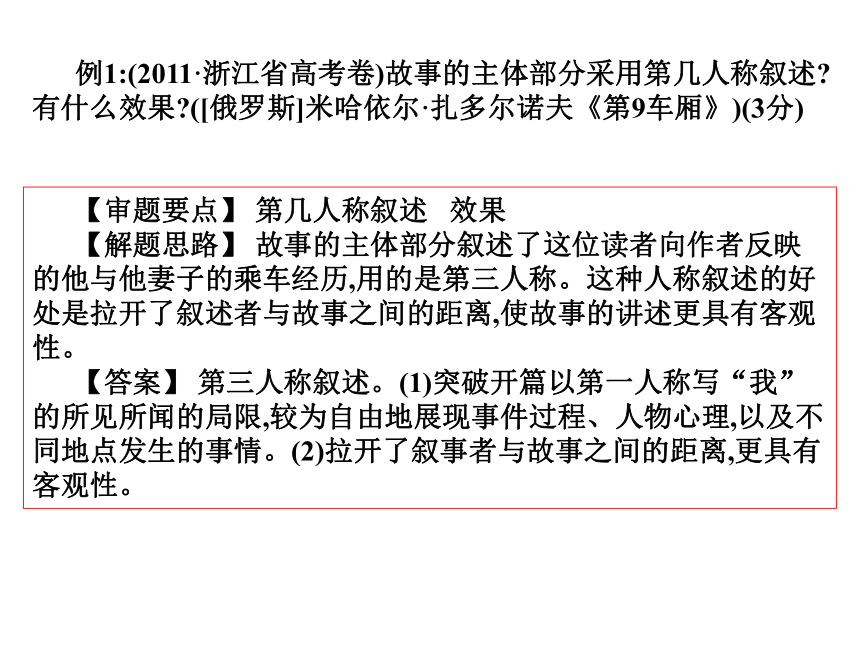

例1:(2011·浙江省高考卷)故事的主体部分采用第几人称叙述?有什么效果?([俄罗斯]米哈依尔·扎多尔诺夫《第9车厢》)(3分)

【审题要点】 第几人称叙述 效果

【解题思路】 故事的主体部分叙述了这位读者向作者反映的他与他妻子的乘车经历,用的是第三人称。这种人称叙述的好处是拉开了叙述者与故事之间的距离,使故事的讲述更具有客观性。

【答案】 第三人称叙述。(1)突破开篇以第一人称写“我”的所见所闻的局限,较为自由地展现事件过程、人物心理,以及不同地点发生的事情。(2)拉开了叙事者与故事之间的距离,更具有客观性。

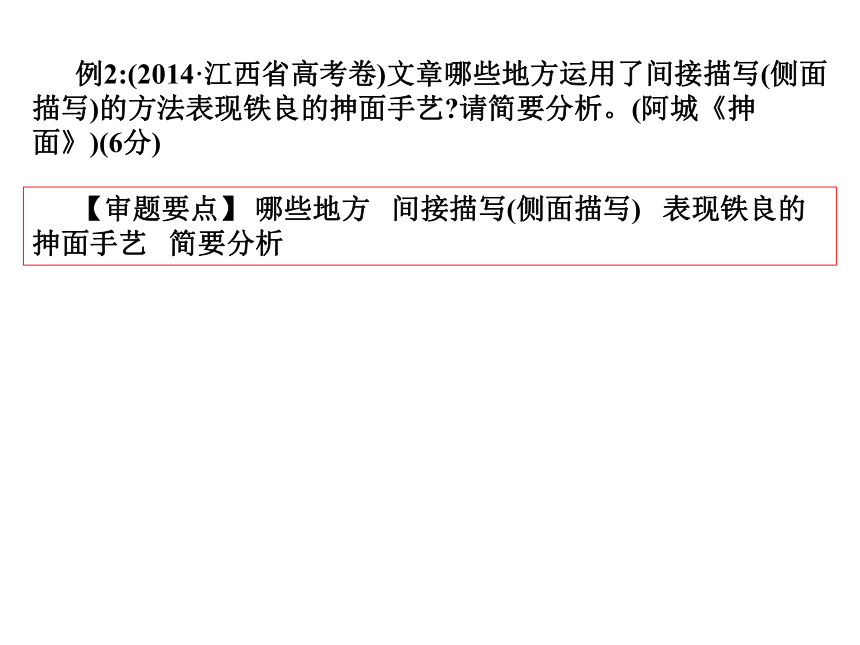

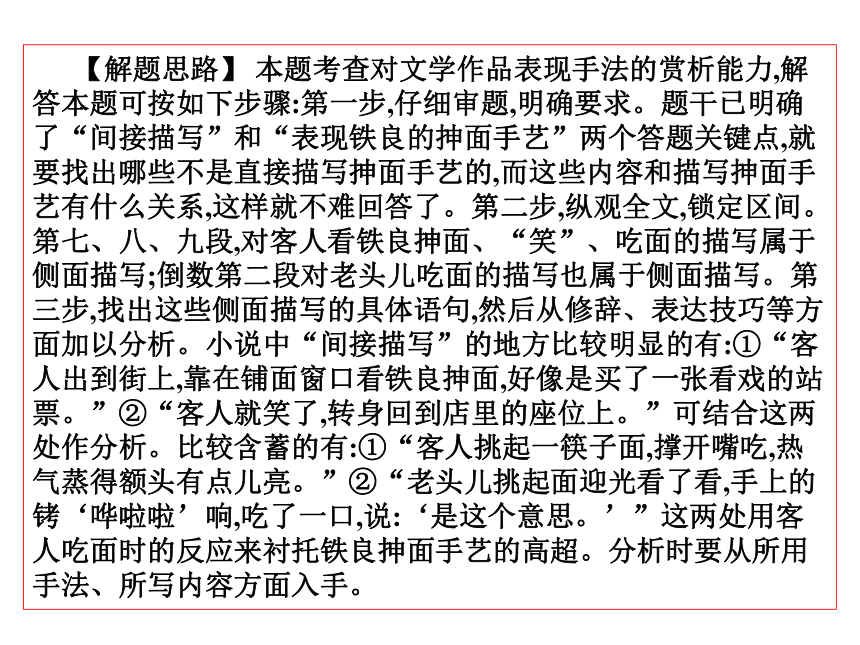

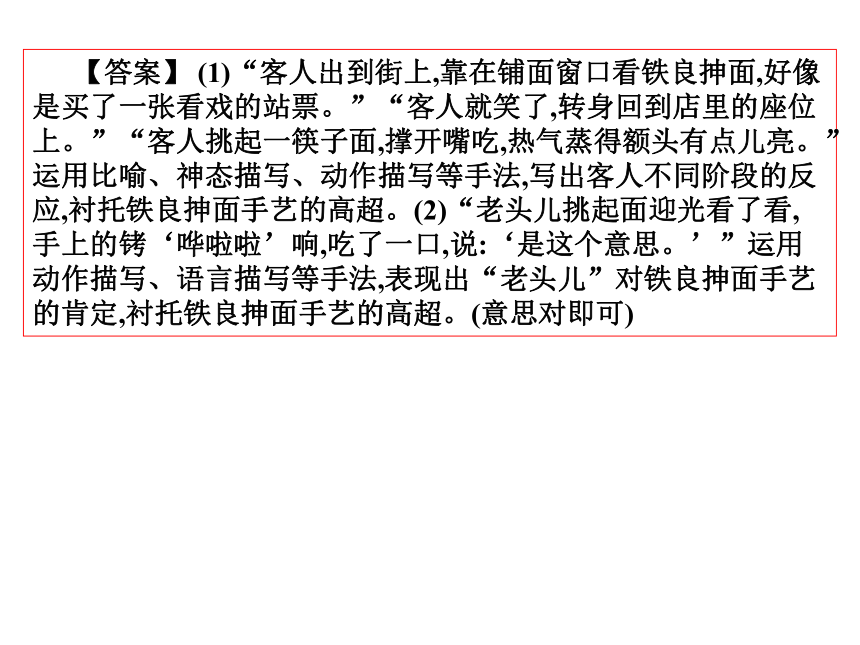

例2:(2014·江西省高考卷)文章哪些地方运用了间接描写(侧面描写)的方法表现铁良的抻面手艺?请简要分析。(阿城《抻面》)(6分)

【审题要点】 哪些地方 间接描写(侧面描写) 表现铁良的抻面手艺 简要分析

【解题思路】 本题考查对文学作品表现手法的赏析能力,解答本题可按如下步骤:第一步,仔细审题,明确要求。题干已明确了“间接描写”和“表现铁良的抻面手艺”两个答题关键点,就要找出哪些不是直接描写抻面手艺的,而这些内容和描写抻面手艺有什么关系,这样就不难回答了。第二步,纵观全文,锁定区间。第七、八、九段,对客人看铁良抻面、“笑”、吃面的描写属于侧面描写;倒数第二段对老头儿吃面的描写也属于侧面描写。第三步,找出这些侧面描写的具体语句,然后从修辞、表达技巧等方面加以分析。小说中“间接描写”的地方比较明显的有:①“客人出到街上,靠在铺面窗口看铁良抻面,好像是买了一张看戏的站票。”②“客人就笑了,转身回到店里的座位上。”可结合这两处作分析。比较含蓄的有:①“客人挑起一筷子面,撑开嘴吃,热气蒸得额头有点儿亮。”②“老头儿挑起面迎光看了看,手上的铐‘哗啦啦’响,吃了一口,说:‘是这个意思。’”这两处用客人吃面时的反应来衬托铁良抻面手艺的高超。分析时要从所用手法、所写内容方面入手。

【答案】 (1)“客人出到街上,靠在铺面窗口看铁良抻面,好像是买了一张看戏的站票。”“客人就笑了,转身回到店里的座位上。”“客人挑起一筷子面,撑开嘴吃,热气蒸得额头有点儿亮。”运用比喻、神态描写、动作描写等手法,写出客人不同阶段的反应,衬托铁良抻面手艺的高超。(2)“老头儿挑起面迎光看了看,手上的铐‘哗啦啦’响,吃了一口,说:‘是这个意思。’”运用动作描写、语言描写等手法,表现出“老头儿”对铁良抻面手艺的肯定,衬托铁良抻面手艺的高超。(意思对即可)

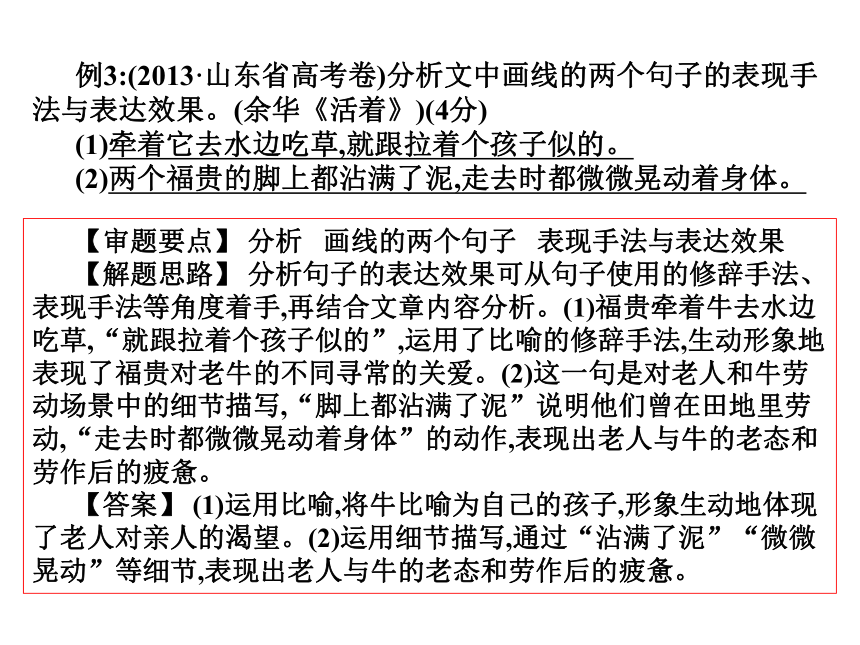

例3:(2013·山东省高考卷)分析文中画线的两个句子的表现手法与表达效果。(余华《活着》)(4分)

(1)牵着它去水边吃草,就跟拉着个孩子似的。

(2)两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

【审题要点】 分析 画线的两个句子 表现手法与表达效果

【解题思路】 分析句子的表达效果可从句子使用的修辞手法、表现手法等角度着手,再结合文章内容分析。(1)福贵牵着牛去水边吃草,“就跟拉着个孩子似的”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地表现了福贵对老牛的不同寻常的关爱。(2)这一句是对老人和牛劳动场景中的细节描写,“脚上都沾满了泥”说明他们曾在田地里劳动,“走去时都微微晃动着身体”的动作,表现出老人与牛的老态和劳作后的疲惫。

【答案】 (1)运用比喻,将牛比喻为自己的孩子,形象生动地体现了老人对亲人的渴望。(2)运用细节描写,通过“沾满了泥”“微微晃动”等细节,表现出老人与牛的老态和劳作后的疲惫。

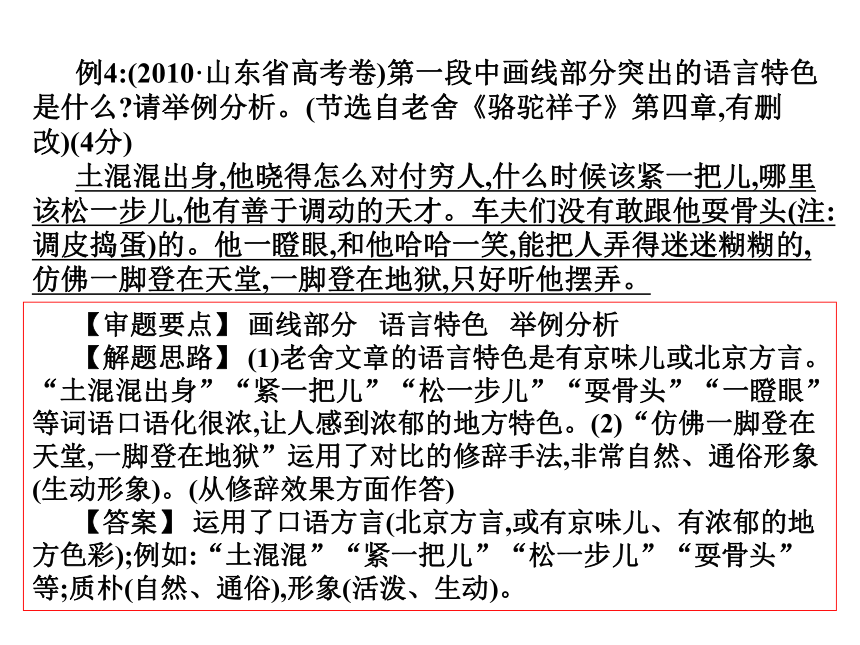

例4:(2010·山东省高考卷)第一段中画线部分突出的语言特色是什么?请举例分析。(节选自老舍《骆驼祥子》第四章,有删改)(4分)

土混混出身,他晓得怎么对付穷人,什么时候该紧一把儿,哪里该松一步儿,他有善于调动的天才。车夫们没有敢跟他耍骨头(注:调皮捣蛋)的。他一瞪眼,和他哈哈一笑,能把人弄得迷迷糊糊的,仿佛一脚登在天堂,一脚登在地狱,只好听他摆弄。

【审题要点】 画线部分 语言特色 举例分析

【解题思路】 (1)老舍文章的语言特色是有京味儿或北京方言。“土混混出身”“紧一把儿”“松一步儿”“耍骨头”“一瞪眼”等词语口语化很浓,让人感到浓郁的地方特色。(2)“仿佛一脚登在天堂,一脚登在地狱”运用了对比的修辞手法,非常自然、通俗形象(生动形象)。(从修辞效果方面作答)

【答案】 运用了口语方言(北京方言,或有京味儿、有浓郁的地方色彩);例如:“土混混”“紧一把儿”“松一步儿”“耍骨头”等;质朴(自然、通俗),形象(活泼、生动)。

(三)指点迷津

构建一套技巧

“一套技巧”包括各种艺术技巧的名称、特征、表达效果。

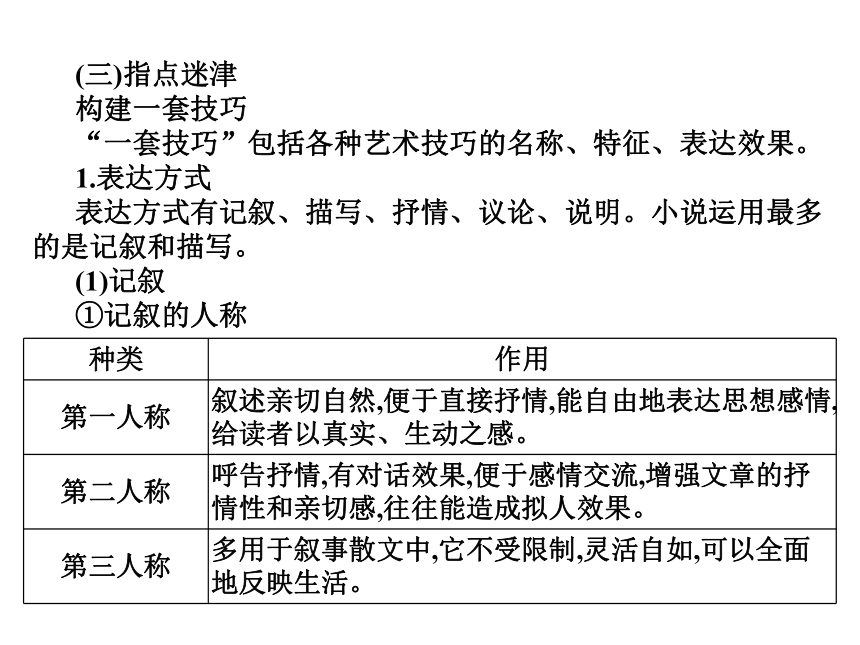

1.表达方式

表达方式有记叙、描写、抒情、议论、说明。小说运用最多的是记叙和描写。

(1)记叙

①记叙的人称

种类

作用

第一人称

叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感。

第二人称

呼告抒情,有对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,往往能造成拟人效果。

第三人称

多用于叙事散文中,它不受限制,灵活自如,可以全面地反映生活。

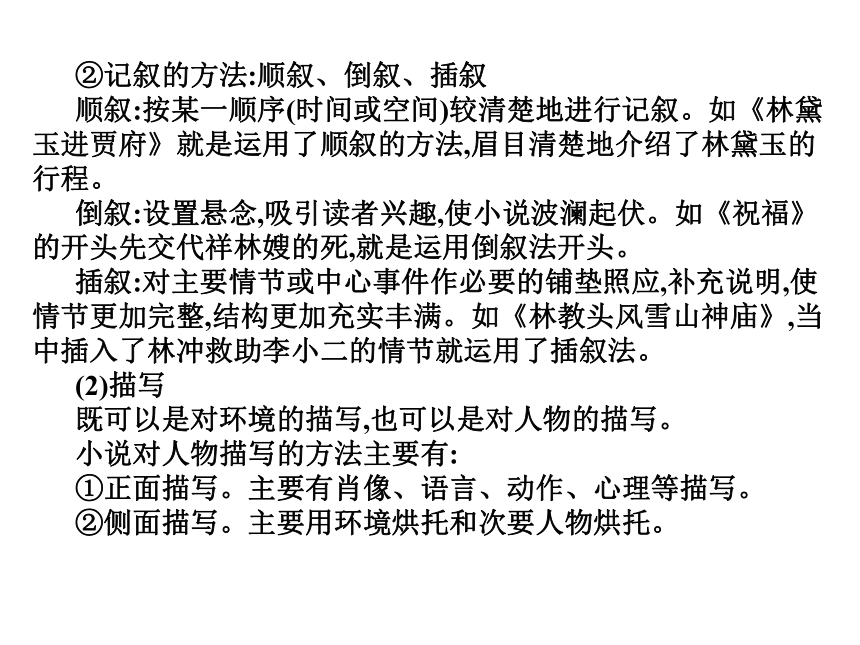

②记叙的方法:顺叙、倒叙、插叙

顺叙:按某一顺序(时间或空间)较清楚地进行记叙。如《林黛玉进贾府》就是运用了顺叙的方法,眉目清楚地介绍了林黛玉的行程。

倒叙:设置悬念,吸引读者兴趣,使小说波澜起伏。如《祝福》的开头先交代祥林嫂的死,就是运用倒叙法开头。

插叙:对主要情节或中心事件作必要的铺垫照应,补充说明,使情节更加完整,结构更加充实丰满。如《林教头风雪山神庙》,当中插入了林冲救助李小二的情节就运用了插叙法。

(2)描写

既可以是对环境的描写,也可以是对人物的描写。

小说对人物描写的方法主要有:

①正面描写。主要有肖像、语言、动作、心理等描写。

②侧面描写。主要用环境烘托和次要人物烘托。

2.常用的表现手法

(1)衬托或渲染。用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

(2)对比。突出主要人物或事物特点,使形象更鲜明。如《林教头风雪山神庙》中李小二和陆虞候就运用了对比手法,同样都是林冲的朋友,一忠一奸,对比鲜明。

(3)点面结合。叙写事件全过程是“面”,抓住某一特殊情节或某一细节为“点”,两者结合能反映出人物或事物的全貌,又能突出重点,表现事件的普遍意义和特殊意义。

(4)以小见大。抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件、小人物来叙写,感人且具有社会意义。

(5)抑扬。有欲抑先扬和欲扬先抑两种方式,不论哪一种形式都在人物形象的刻画、情节的拓展、主题的表达等方面起着重要的作用。具体作用是:①上下文形成对比,突出所写的形象,收到出人意料的感人效果。②欲擒故纵,引人入胜;设置悬念,形成波澜。

3.修辞手法

手法

表达效果

比喻

化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

比拟

色彩鲜明,描写形象,表意丰富,生动有趣。

借代

以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以点代面。

对比

突出事物特点和作者情感,使形象鲜明,深化文章主题。

夸张

烘托气氛,增强感染力,增强联想;制造气氛,揭示本质,给人以启示。

对偶

便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

排比

内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;长于抒情。

反复

写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人以深刻的印象。

设问

提出问题,引起注意;启发思考,加深理解。

反问

用疑问句表确定意思,加强语气,增强表达效果;激发感情,加深印象。

4.情节设置

类型

作用

悬念

是指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的重要作用是吸引读者关注、引人入胜。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

照应

是篇章间的伏笔照应,又叫呼应。照应能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑。

铺垫

为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的情节。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

5.语言技巧

小说的语言技巧可以分为两种:一是人物语言,即文中人物对话、独白等。人物语言应该是个性化的语言,要能充分揭示人物的性格特征,表现人物的心理状态。二是叙述人语言,即作者在小说中叙述事件、描绘人物、发表评论、抒发感情时使用的语言。

鉴赏小说的语言有两层含义:一是鉴赏小说中人物的个性化的语言,二是鉴赏小说作者的语言特点。

(1)鉴赏小说中人物的语言特点

不同性格的人,在不同的场合,面对不同的对象,说话的语言风格不一样。有的幽默、有的庄重;有的委婉含蓄,有的直来直去;有的简洁,有的啰嗦;有的羞羞答答,有的大大方方;有的粗野,有的文雅。因此,鉴赏人物的语言,必须抓住这些不同的特点。

(2)鉴赏小说作者的语言特点

不同的作者,会有不同的语言特点。这里的特点有时是指作者的语言风格,如平实、朴素、华丽、冷峻、热烈、简洁、明快、晓畅、典雅、清丽、幽默、辛辣、含蓄;有时是指在特定的作品中表现出来的遣词造句等修辞方面的特点,如炼字、长短句、整散句等。另外,也包括作者语言的地域色彩、语体色彩。如2010年山东省高考第19题考查的就是对老舍小说语言的京味、口语化特点的掌握。

解答小说表达技巧类题型的三步骤

确认技巧 → 具体阐释 → 阐述好处

第一步,小说用了什么表达技巧。

要辨明本语句所运用的是哪一种修辞或表现手法。

第二步,表达了什么内容。

分析这种修辞或表现手法在文中是要表现什么内容。

第三步,有何艺术效果或作用。

结合具体语句将此种修辞或表现手法的一般表达效果加以说明,并注意联系主题思想作答。

【答题模板】

指出特色+文本阐释+表达效果或作用。

(四)对点练习

两年经典模拟题练习

(一)(2019·湖南省郴州市三模)阅读下面的文字,完成下面题目。

呼兰河传

萧红

冯歪嘴子把小孩搬到磨房南头那草棚子里去了。

那小孩哭的声音很大,好像他并不是刚刚出生,好像他已经长大了的样子。

那草房里吵得不得了,我想去看看。

这回那女人坐起来了,身上披着被子,很长的大辫子垂在背后,面朝里,坐在一堆草上不知在干什么,她一听门响,一回头。我看出来了,她就是我们同院住着的老王家的大姑娘,我们都叫她王大姐。

这可奇怪,怎么就是她呢?她一回头几乎是把我吓了一跳。

我转身就想往家里跑。跑到家里好赶快地告诉祖父,这到底是怎么回事?

王大姐看是我,就先向我一笑,她有很大的脸孔,很尖的鼻子,每笑时,她的鼻梁上就皱了一堆的褶。今天她的笑法还是和从前的一样,鼻梁处堆满了皱褶。

她是很能说能笑的人,她是很响亮的人,她和别人相见之下,她问别人:

“你吃饭了吗?”

那声音才大呢,好像房顶上落了喜鹊似的。

她的父亲是赶车的,她牵着马到井上去饮水,她打起水来,比她父亲打得更快,三绕两绕就是一桶。别人看了都说:

“这姑娘将来是个兴家立业好手!”

她在我家后园里摘菜,摘完临走的时候,常常就折一朵马蛇菜花戴在头上。

她那辫子梳得才光呢,红辫根,绿辫梢,干干净净,又加上一朵马蛇菜花戴在鬓角上,非常好看。她提着筐子前边走了,后边的人就都指指画画地说她的好处。

老厨子说她大头子大眼睛长得怪好。

有二伯说她膀大腰圆的带点福相。

母亲说她:

“我没有这么大的儿子,有儿子就娶她,这姑娘真响亮。”

同院住的老周家三奶奶则说:

“哟哟,这姑娘真是一棵大葵花,又高又大,你今年十几啦?”

每逢一问,王大姐也总是说:

“二十了。”

“二十了,可得给说一个媒了。”再不然就是,“看谁家有这么大的福气,看吧。”

隔院的杨家的老太太,扒着墙头一看见王大姐就说:

“这姑娘的脸红得像一盆火似的。”

现在王大姐一笑还是一皱鼻子,不过她的脸有一点清瘦,颜色发白了许多。

她怀里抱着小孩。我看一看她,她也不好意思了,我也不好意思了。

我就站在那里静静地站了一会,我看她用草把小孩盖了起来,把小孩放到炕上去。其实也看不见什么是炕,乌七八糟的都是草,地上是草,炕上也是草,草捆子堆得房梁上去了,小炕叫草捆子给占满了。那小孩也就在草中偎了个草窝,铺着草盖着草就睡着了。

我越看越觉得好玩,好像小孩睡在喜鹊窝里了似的。

等到了晚上在煤油灯的下边,我家全体的人都聚集了的时候,那才热闹呢!

有二伯说:

“好好的一个姑娘,自己看上一个磨房的磨倌,介个年头是啥年头!”

老厨子说:

“男子要长个粗壮,女子要长个秀气。没见过一个姑娘长得和一个抗大个的抗工似的。”

有二伯也就接着说:

“对呀!老爷像老爷,娘娘像娘娘,你没四月十八去逛过庙吗?那老爷庙上的老爷,威风八面,娘娘庙上的娘娘,温柔典雅。”

这事情一发,全院子的人给王大姑娘做论的做论,做传的做传,还有给她做日记的。

做传的说,她从小就在外祖母家里养着,一天尽和男孩子在一块,没男没女。有一天她竟拿着烧火的叉子把她的表弟给打伤了。又是一天她在河沟子里边采菱角,她自己采的少,她就把别人的菱角倒在她的筐里了,就说是她釆的,说她强横得不得了……

自从团圆媳妇死了,院子里似乎寂寞了很长的一个时期,现在虽然不能说十分热闹,但大家都总要尽力地鼓吹一番。于是吹风的,把眼的,跑线的,绝对的不辞辛苦,在飘着白白的大雪的夜里,也就戴着皮帽子,穿着大毡靴,站在冯歪嘴子的窗户外边,在那里守候着,为的是偷听一点什么消息。

……

七月的晚霞,红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群。一到了八月,那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩,一齐都没有了。八月的天空是静悄悄的,一丝不挂。白天就是黄金的太阳,夜里就是雪白的月亮。

晚饭之后,乘凉的人没有了。院子里显得冷清寂寞了许多。

鸡鸭都上架去了,猪也进了猪栏,狗也进了狗窝。院子里的蒿草,因为没有风,就都一动不动地站着,因为没有云,大昴星一出来就亮得和一盏小灯似的了。

在这样的一个夜里,冯歪嘴子的女人死了。

(有删改)

【注】 《呼兰河传》写作于20世纪40年代。呼兰河是一个北方小城。小说中的“我”是个孩子。

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.小说写“王大姐一笑还是一皱鼻子”,王大姐的笑容没有改变,王大姐淳朴善良的本性没有变,但清瘦发白的脸映射出底层人的生活状况。

B.小说多从侧面描写王大姐年轻漂亮、淳朴善良、健壮能干,或借用乡人的言语夸赞,或通过“我”的见闻叙说,很少从正面着墨刻画。

C.小说前半部分写人们对王大姑娘的夸赞,后半部分写大家对她的揶揄讽刺,较为完整地展现了乡人的态度转变及爱憎分明、立场鲜明的特点。

D.小说结尾的环境描写烘托渲染了寂静凄清的氛围,而王大姐敢于抗争,追求婚姻自由的形象像“大昴星”一样出来照亮整座死寂的呼兰河城。

【解析】本题考查对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。解答本题,应从语句理解、手法分析、人物环境情节分析、主题理解等角度分析判断。C项,“较为完整地展现了乡人的态度转变及爱憎分明、立场鲜明的特点”错误,属于小说主题不明朗,小说对于呼兰河城的人持有批评否定的态度,所以说乡人“爱憎分明、立场鲜明”很明显错误,这也不符合萧红作品要表达的对国民团体盲目、愚昧、麻木、残忍等等劣根性的忧愤和悲悯。故选C。

【答案】 C

★2.这篇小说很有特点,请结合文本,从散文化语言、儿童叙述视角两个方面简要分析。

【答案】 ①散文化语言,小说中有大量的散文式的景物描写,如文章结尾对七月晚霞的描写,“红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群”“那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩”,色彩斑斓,形状奇异,充满了浓浓的诗情画意。②儿童叙述视角。小说采用儿童(“我”)的视角叙写故事,儿童感受到的世界往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿看到的隐秘世界,也能看到被成人忽略或遮蔽的生活细节。

【解析】 此题考查把握文章内容和艺术特色的能力。解答此类题,首先要通读全文,粗知大意,理清基本思路,概括主旨,把握艺术特色;其次仔细研读题目要求,在原文中找出相关的句子,仔细辨析,最后进行归纳整理。①从语言方面分析,如文章结尾对七月晚霞的描写,“红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群”“那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩”,色彩斑斓,形状奇异,小说中有大量的散文式的景物描写,充满了浓浓的诗情画意。②从叙述视角方面分析,小说采用儿童(“我”)的视角叙写故事,儿童感受到的世界往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿看到的隐秘世界,也能看到被成人忽略或遮蔽的生活细节。如“今天她的笑法还是和从前的一样,鼻梁处堆满了皱褶。”“鸡鸭都上架去了,猪也进了猪栏,狗也进了狗窝。”

3.小说结尾写王大姐死了,应该算是那个时代女性的悲剧。结合文本,分析产生悲剧的原因。

【答案】 ①生活贫苦,王大姐住的是“草棚子”,给孩子铺的盖的也只是草,足见生活的贫苦;②冷酷人群。王大姐自己选择与磨倌冯歪嘴子结合,封建意识根深蒂固的人们无法认同和接受这一事实,他们认为王大姐伤风败俗,他们的冷酷间接造成悲剧。

【解析】本题考查探究文本社会内涵的能力。这是一道开放性的有关情节的探究性题目,解答此题,首先要明确自己的观点,即是否真实,然后根据自己的观点,联系小说具体内容,从人物形象、故事情节、小说主题、作者的写作意图等角度来阐述自己的理由与看法,只要能自圆其说,言之有理即可。王大姐勤快、能干、坚强,不怕吃苦,对爱情执着追求,对命运敢于抗争。她的死,有多方面的原因:①生活贫苦导致王大姐无法忍受而死。王大姐住的是“草棚子”,给孩子铺的盖的也只是草,足以见生活的贫苦;②受冷酷人群的歧视而死。王大姐自己选择与磨倌冯歪嘴子结合,封建意识根深蒂固的人们无法认同和接受这一事实,他们认为王大姐伤风败俗,她不敢面对外界的舆论,对世俗不辩解,只是隐忍地活着,无力地妥协。他们的冷酷间接造成悲剧。

(二)(2020·山西省太原五中模拟卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

下雨了

万芊

接连两场暴雨,上百年的古桥,被山洪毁了。

下雨了,江南的雨,老是在神不知鬼不觉的当儿,悄悄地下起来,淅淅沥沥,没完没了,悄无声息。让人总觉得江南就该有雨,尤其是那种细如鹅绒绵绵不绝的细雨。

有雨才是江南。慧珍原来就爱雨,尤其爱在那没完没了的缠缠绵绵的雨丝之间,斜撑着小雨伞,缓缓地从雨巷中穿过。穿雨巷而过的感觉就像在梦里——早已告别少女多梦时代的慧珍仍爱做梦,滋滋有味地做缠缠绵绵的好梦!曾见她从雨巷中款款而去的人都说,有慧珍的雨巷就像是一幅柔美的画。然而,穿过雨巷再去哪里?慧珍常常无所适从。于是,有点儿小聪明的慧珍,常常记得:下雨了,下雨别忘送雨伞。送爹爹,送妈妈,送老公,送儿子……

可今日又能送谁呢?小巷早已不是少女时的小巷,爹娘老了,只能相伴着在家看电视,儿子终于考取了市重点,寄宿在校。至于他,早不用为他记着:他有车不用伞,纵然要伞也不怕没人送。无须送伞的慧珍,不敢贸然撑着雨伞走入雨中,只是仍爱雨,更渴望缓缓地穿雨帘而去,但她常叹自己早已过了少女多梦的年龄。

下着雨,行人不多,慧珍的小店里有几个客人,但不多,冷冷清清的。

“来一碗清汤蛋皮丝‘捏空’。”

慧珍没抬头,一听便知是那位近日常来的老者。他像从遥远的过去穿越时间隧道而来,操着老镇早些年还未异化的本地话,间或加一两个英语单词,他总固执地把小馄饨唤作“捏空”。这是早些年镇上的人对那种只需丁点儿肉末便可吃得有滋有味的迷你小馄饨的称呼,以区别那些得花大价钱买的除了肉还是肉的大馄饨。那日,老者跟慧珍说:“很早很早以前,你给我送过雨伞。”到家,慧珍问爹娘:“很早很早以前,我给一个不认识的操着本地话的老者送过伞吗?那时,他可能很年轻,我可能还很小很小。”

爹娘说:“很早很早以前,我们一直住在锦溪乡下,你怎么可能给镇上的人送伞呢?”

慧珍说:“我想我怎么可能送呢?”第二日,老者仍说:“很早很早以前,你给我送过雨伞,一把粉红色的小纸雨伞。”

慧珍又回去问爹娘:“很早很早以前,我给人家送过一把粉红色的小纸雨伞吗?”

爹娘说:“你那把粉红色的小纸雨伞,心肝宝贝似的,绝不可能送人的!”

又一日,老者付“捏空”钱时还给了慧珍一张写着慧珍大名的一万元支票。慧珍知道一定是因为那老者老了糊涂了,说什么也不肯收,说:“我不能多收您哪怕一分的‘捏空’钱。否则,我会睡不上安稳觉,吃不下安稳饭,问心有愧的。”

老者说:“你可知道,你那把粉红色的小纸雨伞,对我后半生有多么重要啊!它简直就是我生命中的太阳!”

慧珍坚持说:“不管怎么说,我是绝对不会多拿您一分钱的,我肯定没给您送过伞。”老者怏怏地走了,走进了雨中,说:“那日也下着雨。”老者的脸就跟雨天一般郁郁的。

老者走后,慧珍开始想,想呀想呀,她反反复复地对自己说:“定是那老者认错人了!”老是想呀想的慧珍,那日走在雨中还在想,以至于她不知道自己竟没有撑伞,然而就在她突然惊悟而想避一下雨的时候,头顶上已严严实实地遮了一把大伞,珍回头一看,竟是那位爱吃“捏空”的老者。

她冲老者笑了笑,只觉得风雨中有人送伞的感觉真好。

慧珍想:也许自己很早很早以前,真的给他送过一把雨伞,一把粉红色的小纸雨伞,那把雨伞也许真的成了他后半生中的太阳。因为她自小就爱有雨的日子,喜欢给人送伞,也曾经有把粉红色的小纸雨伞,而老者说,他早年有一位天使一般的女儿,可是不幸夭折了。他非常绝望。绝望之际,有ー位天使一般的小女孩给他送了一把粉红色的纸工小雨伞,小女孩的小手指粉嘟嘟的,跟自己的女儿一模一样。绝望中,他突然觉得生命重新有了意义。这把小小的雨伞,后来伴他在外漂泊了三十多年。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.“雨伞”在小说中反复出现,既是贯串全文的线索,又象征了人与人之间相互关爱的美好情怀。

B.慧珍多次询问爹娘自己是否给老者送过伞,是因为她觉得自己年幼时一直住在锦溪乡下,不可能给老者送伞。

C.老者的一万元支票,是对“慧珍”曾送他雨伞的感谢,那把雨伞让因丧女而陷入绝望的他有了活下去的意义。

D.慧珍究竟有没有给老者送过雨伞其实并不重要,但这篇小说所流露出的人间温情深深地打动了读者。

【解析】本题考查考生综合鉴赏文学作品的能力。B项,“她觉得自己年幼时一直住在锦溪乡下,不可能给老者送伞”理解错误。根据文中爹娘的回答可知,“年幼时一直住在锦溪乡下”是爹娘说的,而慧珍对此并没有留下什么印象。故选B。

【答案】 B

2.“雨”在小说中多次出现,请简要分析“雨”在全文中所起到的作用。

【解析】 本题考查考生品味精彩的语言表达艺术,领悟作品的艺术魅力的能力。“雨”属于景物描写,答题时可从烘托渲染气氛、揭示主题、推动情节、塑造人物形象等方面分点作答。开篇的“雨”将读者带入江南雨中朦胧的境界,文中的“雨”有扣题作用,推动情节发展,有助于人物善良形象的塑造,暗示人与人之间需要相互关心、帮助的主题。

【答案】 ①开篇的“雨”将读者带入江南朦胧的环境中,为小说所表现的人间温情营造了一种温馨的气氛。②文中的“雨”,照应了小说题目,推动了故事情节的发展。③有助于人物形象的塑造。下雨时,慧珍总是想着给人送伞,表现了她的善良。④“雨”中送伞会让受助者感到温暖,表现了人与人之间需要互相关心、彼此帮助的主题。

★3.有人说读这篇小说有读散文的感觉,而这正是散文化小说的独特风格,请你对小说的这一风格加以简析。

【解析】 本题考查考生从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。答题时要紧扣“散文化”的语言风格来分析;然后,回归文本,紧扣“散文化”来赏析小说的语言风格,注意分析时要有理有据,不能只说“理”而没有“据”,要结合文本具体分析。散文化小说是作家在淡化了小说的情节、人物和环境这三个基本要素之后,将散文抒情性的艺术审美特征和创作笔法渗透到小说创作中,从而形成的一种新的小说文体,因此,散文化小说既具有散文的特点,又具有小说的特点。《下雨了》这篇文章,语言优美清新,给人身临其境之感;故事简单,没有跌宕起伏的情节;全篇叙事松散有序,将极为平凡的故事娓娓道来。

【答案】 ①文章以描写性语言为主,大篇幅地描写雨和雨景,语言平淡清新,营造了一种温馨的氛围。②文章故事简单,不追求故事情节的跌宕起伏,叙说着极为平凡的生活琐事。③叙事松散有序,从容不迫,将与伞有关的故事娓娓道来。

现代文阅读

(一)考点剖析

小说的艺术技巧是小说鉴赏的重要组成部分。它与散文鉴赏中的表达技巧系统是完全相通共用的,但它又有着自己鲜明的表达特色。

小说以综合运用各种表现手法来塑造人物形象为中心任务。小说使用的艺术技巧与散文比较,更突出写人手法、情节结构技巧、环境描写技巧和语言艺术四个方面。

考点五 鉴赏艺术技巧(含语言)

(二)试题类型

1.文中运用了什么表现手法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、巧合等)以及用它塑造形象时所起的作用。

2.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为文章表情达意服务的。

3.在语言运用上有何特点(例如:语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰富而多样),给读者提供哪些艺术审美情趣。

4.本文语言有何特点?请简要分析。

例1:(2011·浙江省高考卷)故事的主体部分采用第几人称叙述?有什么效果?([俄罗斯]米哈依尔·扎多尔诺夫《第9车厢》)(3分)

【审题要点】 第几人称叙述 效果

【解题思路】 故事的主体部分叙述了这位读者向作者反映的他与他妻子的乘车经历,用的是第三人称。这种人称叙述的好处是拉开了叙述者与故事之间的距离,使故事的讲述更具有客观性。

【答案】 第三人称叙述。(1)突破开篇以第一人称写“我”的所见所闻的局限,较为自由地展现事件过程、人物心理,以及不同地点发生的事情。(2)拉开了叙事者与故事之间的距离,更具有客观性。

例2:(2014·江西省高考卷)文章哪些地方运用了间接描写(侧面描写)的方法表现铁良的抻面手艺?请简要分析。(阿城《抻面》)(6分)

【审题要点】 哪些地方 间接描写(侧面描写) 表现铁良的抻面手艺 简要分析

【解题思路】 本题考查对文学作品表现手法的赏析能力,解答本题可按如下步骤:第一步,仔细审题,明确要求。题干已明确了“间接描写”和“表现铁良的抻面手艺”两个答题关键点,就要找出哪些不是直接描写抻面手艺的,而这些内容和描写抻面手艺有什么关系,这样就不难回答了。第二步,纵观全文,锁定区间。第七、八、九段,对客人看铁良抻面、“笑”、吃面的描写属于侧面描写;倒数第二段对老头儿吃面的描写也属于侧面描写。第三步,找出这些侧面描写的具体语句,然后从修辞、表达技巧等方面加以分析。小说中“间接描写”的地方比较明显的有:①“客人出到街上,靠在铺面窗口看铁良抻面,好像是买了一张看戏的站票。”②“客人就笑了,转身回到店里的座位上。”可结合这两处作分析。比较含蓄的有:①“客人挑起一筷子面,撑开嘴吃,热气蒸得额头有点儿亮。”②“老头儿挑起面迎光看了看,手上的铐‘哗啦啦’响,吃了一口,说:‘是这个意思。’”这两处用客人吃面时的反应来衬托铁良抻面手艺的高超。分析时要从所用手法、所写内容方面入手。

【答案】 (1)“客人出到街上,靠在铺面窗口看铁良抻面,好像是买了一张看戏的站票。”“客人就笑了,转身回到店里的座位上。”“客人挑起一筷子面,撑开嘴吃,热气蒸得额头有点儿亮。”运用比喻、神态描写、动作描写等手法,写出客人不同阶段的反应,衬托铁良抻面手艺的高超。(2)“老头儿挑起面迎光看了看,手上的铐‘哗啦啦’响,吃了一口,说:‘是这个意思。’”运用动作描写、语言描写等手法,表现出“老头儿”对铁良抻面手艺的肯定,衬托铁良抻面手艺的高超。(意思对即可)

例3:(2013·山东省高考卷)分析文中画线的两个句子的表现手法与表达效果。(余华《活着》)(4分)

(1)牵着它去水边吃草,就跟拉着个孩子似的。

(2)两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

【审题要点】 分析 画线的两个句子 表现手法与表达效果

【解题思路】 分析句子的表达效果可从句子使用的修辞手法、表现手法等角度着手,再结合文章内容分析。(1)福贵牵着牛去水边吃草,“就跟拉着个孩子似的”,运用了比喻的修辞手法,生动形象地表现了福贵对老牛的不同寻常的关爱。(2)这一句是对老人和牛劳动场景中的细节描写,“脚上都沾满了泥”说明他们曾在田地里劳动,“走去时都微微晃动着身体”的动作,表现出老人与牛的老态和劳作后的疲惫。

【答案】 (1)运用比喻,将牛比喻为自己的孩子,形象生动地体现了老人对亲人的渴望。(2)运用细节描写,通过“沾满了泥”“微微晃动”等细节,表现出老人与牛的老态和劳作后的疲惫。

例4:(2010·山东省高考卷)第一段中画线部分突出的语言特色是什么?请举例分析。(节选自老舍《骆驼祥子》第四章,有删改)(4分)

土混混出身,他晓得怎么对付穷人,什么时候该紧一把儿,哪里该松一步儿,他有善于调动的天才。车夫们没有敢跟他耍骨头(注:调皮捣蛋)的。他一瞪眼,和他哈哈一笑,能把人弄得迷迷糊糊的,仿佛一脚登在天堂,一脚登在地狱,只好听他摆弄。

【审题要点】 画线部分 语言特色 举例分析

【解题思路】 (1)老舍文章的语言特色是有京味儿或北京方言。“土混混出身”“紧一把儿”“松一步儿”“耍骨头”“一瞪眼”等词语口语化很浓,让人感到浓郁的地方特色。(2)“仿佛一脚登在天堂,一脚登在地狱”运用了对比的修辞手法,非常自然、通俗形象(生动形象)。(从修辞效果方面作答)

【答案】 运用了口语方言(北京方言,或有京味儿、有浓郁的地方色彩);例如:“土混混”“紧一把儿”“松一步儿”“耍骨头”等;质朴(自然、通俗),形象(活泼、生动)。

(三)指点迷津

构建一套技巧

“一套技巧”包括各种艺术技巧的名称、特征、表达效果。

1.表达方式

表达方式有记叙、描写、抒情、议论、说明。小说运用最多的是记叙和描写。

(1)记叙

①记叙的人称

种类

作用

第一人称

叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感。

第二人称

呼告抒情,有对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,往往能造成拟人效果。

第三人称

多用于叙事散文中,它不受限制,灵活自如,可以全面地反映生活。

②记叙的方法:顺叙、倒叙、插叙

顺叙:按某一顺序(时间或空间)较清楚地进行记叙。如《林黛玉进贾府》就是运用了顺叙的方法,眉目清楚地介绍了林黛玉的行程。

倒叙:设置悬念,吸引读者兴趣,使小说波澜起伏。如《祝福》的开头先交代祥林嫂的死,就是运用倒叙法开头。

插叙:对主要情节或中心事件作必要的铺垫照应,补充说明,使情节更加完整,结构更加充实丰满。如《林教头风雪山神庙》,当中插入了林冲救助李小二的情节就运用了插叙法。

(2)描写

既可以是对环境的描写,也可以是对人物的描写。

小说对人物描写的方法主要有:

①正面描写。主要有肖像、语言、动作、心理等描写。

②侧面描写。主要用环境烘托和次要人物烘托。

2.常用的表现手法

(1)衬托或渲染。用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

(2)对比。突出主要人物或事物特点,使形象更鲜明。如《林教头风雪山神庙》中李小二和陆虞候就运用了对比手法,同样都是林冲的朋友,一忠一奸,对比鲜明。

(3)点面结合。叙写事件全过程是“面”,抓住某一特殊情节或某一细节为“点”,两者结合能反映出人物或事物的全貌,又能突出重点,表现事件的普遍意义和特殊意义。

(4)以小见大。抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件、小人物来叙写,感人且具有社会意义。

(5)抑扬。有欲抑先扬和欲扬先抑两种方式,不论哪一种形式都在人物形象的刻画、情节的拓展、主题的表达等方面起着重要的作用。具体作用是:①上下文形成对比,突出所写的形象,收到出人意料的感人效果。②欲擒故纵,引人入胜;设置悬念,形成波澜。

3.修辞手法

手法

表达效果

比喻

化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

比拟

色彩鲜明,描写形象,表意丰富,生动有趣。

借代

以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以点代面。

对比

突出事物特点和作者情感,使形象鲜明,深化文章主题。

夸张

烘托气氛,增强感染力,增强联想;制造气氛,揭示本质,给人以启示。

对偶

便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

排比

内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;长于抒情。

反复

写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人以深刻的印象。

设问

提出问题,引起注意;启发思考,加深理解。

反问

用疑问句表确定意思,加强语气,增强表达效果;激发感情,加深印象。

4.情节设置

类型

作用

悬念

是指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的重要作用是吸引读者关注、引人入胜。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

照应

是篇章间的伏笔照应,又叫呼应。照应能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑。

铺垫

为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的情节。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

5.语言技巧

小说的语言技巧可以分为两种:一是人物语言,即文中人物对话、独白等。人物语言应该是个性化的语言,要能充分揭示人物的性格特征,表现人物的心理状态。二是叙述人语言,即作者在小说中叙述事件、描绘人物、发表评论、抒发感情时使用的语言。

鉴赏小说的语言有两层含义:一是鉴赏小说中人物的个性化的语言,二是鉴赏小说作者的语言特点。

(1)鉴赏小说中人物的语言特点

不同性格的人,在不同的场合,面对不同的对象,说话的语言风格不一样。有的幽默、有的庄重;有的委婉含蓄,有的直来直去;有的简洁,有的啰嗦;有的羞羞答答,有的大大方方;有的粗野,有的文雅。因此,鉴赏人物的语言,必须抓住这些不同的特点。

(2)鉴赏小说作者的语言特点

不同的作者,会有不同的语言特点。这里的特点有时是指作者的语言风格,如平实、朴素、华丽、冷峻、热烈、简洁、明快、晓畅、典雅、清丽、幽默、辛辣、含蓄;有时是指在特定的作品中表现出来的遣词造句等修辞方面的特点,如炼字、长短句、整散句等。另外,也包括作者语言的地域色彩、语体色彩。如2010年山东省高考第19题考查的就是对老舍小说语言的京味、口语化特点的掌握。

解答小说表达技巧类题型的三步骤

确认技巧 → 具体阐释 → 阐述好处

第一步,小说用了什么表达技巧。

要辨明本语句所运用的是哪一种修辞或表现手法。

第二步,表达了什么内容。

分析这种修辞或表现手法在文中是要表现什么内容。

第三步,有何艺术效果或作用。

结合具体语句将此种修辞或表现手法的一般表达效果加以说明,并注意联系主题思想作答。

【答题模板】

指出特色+文本阐释+表达效果或作用。

(四)对点练习

两年经典模拟题练习

(一)(2019·湖南省郴州市三模)阅读下面的文字,完成下面题目。

呼兰河传

萧红

冯歪嘴子把小孩搬到磨房南头那草棚子里去了。

那小孩哭的声音很大,好像他并不是刚刚出生,好像他已经长大了的样子。

那草房里吵得不得了,我想去看看。

这回那女人坐起来了,身上披着被子,很长的大辫子垂在背后,面朝里,坐在一堆草上不知在干什么,她一听门响,一回头。我看出来了,她就是我们同院住着的老王家的大姑娘,我们都叫她王大姐。

这可奇怪,怎么就是她呢?她一回头几乎是把我吓了一跳。

我转身就想往家里跑。跑到家里好赶快地告诉祖父,这到底是怎么回事?

王大姐看是我,就先向我一笑,她有很大的脸孔,很尖的鼻子,每笑时,她的鼻梁上就皱了一堆的褶。今天她的笑法还是和从前的一样,鼻梁处堆满了皱褶。

她是很能说能笑的人,她是很响亮的人,她和别人相见之下,她问别人:

“你吃饭了吗?”

那声音才大呢,好像房顶上落了喜鹊似的。

她的父亲是赶车的,她牵着马到井上去饮水,她打起水来,比她父亲打得更快,三绕两绕就是一桶。别人看了都说:

“这姑娘将来是个兴家立业好手!”

她在我家后园里摘菜,摘完临走的时候,常常就折一朵马蛇菜花戴在头上。

她那辫子梳得才光呢,红辫根,绿辫梢,干干净净,又加上一朵马蛇菜花戴在鬓角上,非常好看。她提着筐子前边走了,后边的人就都指指画画地说她的好处。

老厨子说她大头子大眼睛长得怪好。

有二伯说她膀大腰圆的带点福相。

母亲说她:

“我没有这么大的儿子,有儿子就娶她,这姑娘真响亮。”

同院住的老周家三奶奶则说:

“哟哟,这姑娘真是一棵大葵花,又高又大,你今年十几啦?”

每逢一问,王大姐也总是说:

“二十了。”

“二十了,可得给说一个媒了。”再不然就是,“看谁家有这么大的福气,看吧。”

隔院的杨家的老太太,扒着墙头一看见王大姐就说:

“这姑娘的脸红得像一盆火似的。”

现在王大姐一笑还是一皱鼻子,不过她的脸有一点清瘦,颜色发白了许多。

她怀里抱着小孩。我看一看她,她也不好意思了,我也不好意思了。

我就站在那里静静地站了一会,我看她用草把小孩盖了起来,把小孩放到炕上去。其实也看不见什么是炕,乌七八糟的都是草,地上是草,炕上也是草,草捆子堆得房梁上去了,小炕叫草捆子给占满了。那小孩也就在草中偎了个草窝,铺着草盖着草就睡着了。

我越看越觉得好玩,好像小孩睡在喜鹊窝里了似的。

等到了晚上在煤油灯的下边,我家全体的人都聚集了的时候,那才热闹呢!

有二伯说:

“好好的一个姑娘,自己看上一个磨房的磨倌,介个年头是啥年头!”

老厨子说:

“男子要长个粗壮,女子要长个秀气。没见过一个姑娘长得和一个抗大个的抗工似的。”

有二伯也就接着说:

“对呀!老爷像老爷,娘娘像娘娘,你没四月十八去逛过庙吗?那老爷庙上的老爷,威风八面,娘娘庙上的娘娘,温柔典雅。”

这事情一发,全院子的人给王大姑娘做论的做论,做传的做传,还有给她做日记的。

做传的说,她从小就在外祖母家里养着,一天尽和男孩子在一块,没男没女。有一天她竟拿着烧火的叉子把她的表弟给打伤了。又是一天她在河沟子里边采菱角,她自己采的少,她就把别人的菱角倒在她的筐里了,就说是她釆的,说她强横得不得了……

自从团圆媳妇死了,院子里似乎寂寞了很长的一个时期,现在虽然不能说十分热闹,但大家都总要尽力地鼓吹一番。于是吹风的,把眼的,跑线的,绝对的不辞辛苦,在飘着白白的大雪的夜里,也就戴着皮帽子,穿着大毡靴,站在冯歪嘴子的窗户外边,在那里守候着,为的是偷听一点什么消息。

……

七月的晚霞,红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群。一到了八月,那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩,一齐都没有了。八月的天空是静悄悄的,一丝不挂。白天就是黄金的太阳,夜里就是雪白的月亮。

晚饭之后,乘凉的人没有了。院子里显得冷清寂寞了许多。

鸡鸭都上架去了,猪也进了猪栏,狗也进了狗窝。院子里的蒿草,因为没有风,就都一动不动地站着,因为没有云,大昴星一出来就亮得和一盏小灯似的了。

在这样的一个夜里,冯歪嘴子的女人死了。

(有删改)

【注】 《呼兰河传》写作于20世纪40年代。呼兰河是一个北方小城。小说中的“我”是个孩子。

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.小说写“王大姐一笑还是一皱鼻子”,王大姐的笑容没有改变,王大姐淳朴善良的本性没有变,但清瘦发白的脸映射出底层人的生活状况。

B.小说多从侧面描写王大姐年轻漂亮、淳朴善良、健壮能干,或借用乡人的言语夸赞,或通过“我”的见闻叙说,很少从正面着墨刻画。

C.小说前半部分写人们对王大姑娘的夸赞,后半部分写大家对她的揶揄讽刺,较为完整地展现了乡人的态度转变及爱憎分明、立场鲜明的特点。

D.小说结尾的环境描写烘托渲染了寂静凄清的氛围,而王大姐敢于抗争,追求婚姻自由的形象像“大昴星”一样出来照亮整座死寂的呼兰河城。

【解析】本题考查对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。解答本题,应从语句理解、手法分析、人物环境情节分析、主题理解等角度分析判断。C项,“较为完整地展现了乡人的态度转变及爱憎分明、立场鲜明的特点”错误,属于小说主题不明朗,小说对于呼兰河城的人持有批评否定的态度,所以说乡人“爱憎分明、立场鲜明”很明显错误,这也不符合萧红作品要表达的对国民团体盲目、愚昧、麻木、残忍等等劣根性的忧愤和悲悯。故选C。

【答案】 C

★2.这篇小说很有特点,请结合文本,从散文化语言、儿童叙述视角两个方面简要分析。

【答案】 ①散文化语言,小说中有大量的散文式的景物描写,如文章结尾对七月晚霞的描写,“红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群”“那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩”,色彩斑斓,形状奇异,充满了浓浓的诗情画意。②儿童叙述视角。小说采用儿童(“我”)的视角叙写故事,儿童感受到的世界往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿看到的隐秘世界,也能看到被成人忽略或遮蔽的生活细节。

【解析】 此题考查把握文章内容和艺术特色的能力。解答此类题,首先要通读全文,粗知大意,理清基本思路,概括主旨,把握艺术特色;其次仔细研读题目要求,在原文中找出相关的句子,仔细辨析,最后进行归纳整理。①从语言方面分析,如文章结尾对七月晚霞的描写,“红得像火似的,奇奇怪怪的,老虎、大狮子、马头、狗群”“那满天红洞洞的,那满天金黄的,满天绛紫的,满天朱砂色的云彩”,色彩斑斓,形状奇异,小说中有大量的散文式的景物描写,充满了浓浓的诗情画意。②从叙述视角方面分析,小说采用儿童(“我”)的视角叙写故事,儿童感受到的世界往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿看到的隐秘世界,也能看到被成人忽略或遮蔽的生活细节。如“今天她的笑法还是和从前的一样,鼻梁处堆满了皱褶。”“鸡鸭都上架去了,猪也进了猪栏,狗也进了狗窝。”

3.小说结尾写王大姐死了,应该算是那个时代女性的悲剧。结合文本,分析产生悲剧的原因。

【答案】 ①生活贫苦,王大姐住的是“草棚子”,给孩子铺的盖的也只是草,足见生活的贫苦;②冷酷人群。王大姐自己选择与磨倌冯歪嘴子结合,封建意识根深蒂固的人们无法认同和接受这一事实,他们认为王大姐伤风败俗,他们的冷酷间接造成悲剧。

【解析】本题考查探究文本社会内涵的能力。这是一道开放性的有关情节的探究性题目,解答此题,首先要明确自己的观点,即是否真实,然后根据自己的观点,联系小说具体内容,从人物形象、故事情节、小说主题、作者的写作意图等角度来阐述自己的理由与看法,只要能自圆其说,言之有理即可。王大姐勤快、能干、坚强,不怕吃苦,对爱情执着追求,对命运敢于抗争。她的死,有多方面的原因:①生活贫苦导致王大姐无法忍受而死。王大姐住的是“草棚子”,给孩子铺的盖的也只是草,足以见生活的贫苦;②受冷酷人群的歧视而死。王大姐自己选择与磨倌冯歪嘴子结合,封建意识根深蒂固的人们无法认同和接受这一事实,他们认为王大姐伤风败俗,她不敢面对外界的舆论,对世俗不辩解,只是隐忍地活着,无力地妥协。他们的冷酷间接造成悲剧。

(二)(2020·山西省太原五中模拟卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

下雨了

万芊

接连两场暴雨,上百年的古桥,被山洪毁了。

下雨了,江南的雨,老是在神不知鬼不觉的当儿,悄悄地下起来,淅淅沥沥,没完没了,悄无声息。让人总觉得江南就该有雨,尤其是那种细如鹅绒绵绵不绝的细雨。

有雨才是江南。慧珍原来就爱雨,尤其爱在那没完没了的缠缠绵绵的雨丝之间,斜撑着小雨伞,缓缓地从雨巷中穿过。穿雨巷而过的感觉就像在梦里——早已告别少女多梦时代的慧珍仍爱做梦,滋滋有味地做缠缠绵绵的好梦!曾见她从雨巷中款款而去的人都说,有慧珍的雨巷就像是一幅柔美的画。然而,穿过雨巷再去哪里?慧珍常常无所适从。于是,有点儿小聪明的慧珍,常常记得:下雨了,下雨别忘送雨伞。送爹爹,送妈妈,送老公,送儿子……

可今日又能送谁呢?小巷早已不是少女时的小巷,爹娘老了,只能相伴着在家看电视,儿子终于考取了市重点,寄宿在校。至于他,早不用为他记着:他有车不用伞,纵然要伞也不怕没人送。无须送伞的慧珍,不敢贸然撑着雨伞走入雨中,只是仍爱雨,更渴望缓缓地穿雨帘而去,但她常叹自己早已过了少女多梦的年龄。

下着雨,行人不多,慧珍的小店里有几个客人,但不多,冷冷清清的。

“来一碗清汤蛋皮丝‘捏空’。”

慧珍没抬头,一听便知是那位近日常来的老者。他像从遥远的过去穿越时间隧道而来,操着老镇早些年还未异化的本地话,间或加一两个英语单词,他总固执地把小馄饨唤作“捏空”。这是早些年镇上的人对那种只需丁点儿肉末便可吃得有滋有味的迷你小馄饨的称呼,以区别那些得花大价钱买的除了肉还是肉的大馄饨。那日,老者跟慧珍说:“很早很早以前,你给我送过雨伞。”到家,慧珍问爹娘:“很早很早以前,我给一个不认识的操着本地话的老者送过伞吗?那时,他可能很年轻,我可能还很小很小。”

爹娘说:“很早很早以前,我们一直住在锦溪乡下,你怎么可能给镇上的人送伞呢?”

慧珍说:“我想我怎么可能送呢?”第二日,老者仍说:“很早很早以前,你给我送过雨伞,一把粉红色的小纸雨伞。”

慧珍又回去问爹娘:“很早很早以前,我给人家送过一把粉红色的小纸雨伞吗?”

爹娘说:“你那把粉红色的小纸雨伞,心肝宝贝似的,绝不可能送人的!”

又一日,老者付“捏空”钱时还给了慧珍一张写着慧珍大名的一万元支票。慧珍知道一定是因为那老者老了糊涂了,说什么也不肯收,说:“我不能多收您哪怕一分的‘捏空’钱。否则,我会睡不上安稳觉,吃不下安稳饭,问心有愧的。”

老者说:“你可知道,你那把粉红色的小纸雨伞,对我后半生有多么重要啊!它简直就是我生命中的太阳!”

慧珍坚持说:“不管怎么说,我是绝对不会多拿您一分钱的,我肯定没给您送过伞。”老者怏怏地走了,走进了雨中,说:“那日也下着雨。”老者的脸就跟雨天一般郁郁的。

老者走后,慧珍开始想,想呀想呀,她反反复复地对自己说:“定是那老者认错人了!”老是想呀想的慧珍,那日走在雨中还在想,以至于她不知道自己竟没有撑伞,然而就在她突然惊悟而想避一下雨的时候,头顶上已严严实实地遮了一把大伞,珍回头一看,竟是那位爱吃“捏空”的老者。

她冲老者笑了笑,只觉得风雨中有人送伞的感觉真好。

慧珍想:也许自己很早很早以前,真的给他送过一把雨伞,一把粉红色的小纸雨伞,那把雨伞也许真的成了他后半生中的太阳。因为她自小就爱有雨的日子,喜欢给人送伞,也曾经有把粉红色的小纸雨伞,而老者说,他早年有一位天使一般的女儿,可是不幸夭折了。他非常绝望。绝望之际,有ー位天使一般的小女孩给他送了一把粉红色的纸工小雨伞,小女孩的小手指粉嘟嘟的,跟自己的女儿一模一样。绝望中,他突然觉得生命重新有了意义。这把小小的雨伞,后来伴他在外漂泊了三十多年。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.“雨伞”在小说中反复出现,既是贯串全文的线索,又象征了人与人之间相互关爱的美好情怀。

B.慧珍多次询问爹娘自己是否给老者送过伞,是因为她觉得自己年幼时一直住在锦溪乡下,不可能给老者送伞。

C.老者的一万元支票,是对“慧珍”曾送他雨伞的感谢,那把雨伞让因丧女而陷入绝望的他有了活下去的意义。

D.慧珍究竟有没有给老者送过雨伞其实并不重要,但这篇小说所流露出的人间温情深深地打动了读者。

【解析】本题考查考生综合鉴赏文学作品的能力。B项,“她觉得自己年幼时一直住在锦溪乡下,不可能给老者送伞”理解错误。根据文中爹娘的回答可知,“年幼时一直住在锦溪乡下”是爹娘说的,而慧珍对此并没有留下什么印象。故选B。

【答案】 B

2.“雨”在小说中多次出现,请简要分析“雨”在全文中所起到的作用。

【解析】 本题考查考生品味精彩的语言表达艺术,领悟作品的艺术魅力的能力。“雨”属于景物描写,答题时可从烘托渲染气氛、揭示主题、推动情节、塑造人物形象等方面分点作答。开篇的“雨”将读者带入江南雨中朦胧的境界,文中的“雨”有扣题作用,推动情节发展,有助于人物善良形象的塑造,暗示人与人之间需要相互关心、帮助的主题。

【答案】 ①开篇的“雨”将读者带入江南朦胧的环境中,为小说所表现的人间温情营造了一种温馨的气氛。②文中的“雨”,照应了小说题目,推动了故事情节的发展。③有助于人物形象的塑造。下雨时,慧珍总是想着给人送伞,表现了她的善良。④“雨”中送伞会让受助者感到温暖,表现了人与人之间需要互相关心、彼此帮助的主题。

★3.有人说读这篇小说有读散文的感觉,而这正是散文化小说的独特风格,请你对小说的这一风格加以简析。

【解析】 本题考查考生从不同角度和层面发掘作品的意蕴的能力。答题时要紧扣“散文化”的语言风格来分析;然后,回归文本,紧扣“散文化”来赏析小说的语言风格,注意分析时要有理有据,不能只说“理”而没有“据”,要结合文本具体分析。散文化小说是作家在淡化了小说的情节、人物和环境这三个基本要素之后,将散文抒情性的艺术审美特征和创作笔法渗透到小说创作中,从而形成的一种新的小说文体,因此,散文化小说既具有散文的特点,又具有小说的特点。《下雨了》这篇文章,语言优美清新,给人身临其境之感;故事简单,没有跌宕起伏的情节;全篇叙事松散有序,将极为平凡的故事娓娓道来。

【答案】 ①文章以描写性语言为主,大篇幅地描写雨和雨景,语言平淡清新,营造了一种温馨的氛围。②文章故事简单,不追求故事情节的跌宕起伏,叙说着极为平凡的生活琐事。③叙事松散有序,从容不迫,将与伞有关的故事娓娓道来。