2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读二散文考点一分析结构思路 课件47张PPT

文档属性

| 名称 | 2021届高考语文 总复习 第一部分现代文阅读专题三文学类文本阅读二散文考点一分析结构思路 课件47张PPT |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 528.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-09 19:59:11 | ||

图片预览

文档简介

第一部分

现代文阅读

二 散文

核心价值

散文因语言优美,含意丰富,具有丰富的审美价值而进入高考命题者的视线中。散文集阅读要注重两种能力。一是审美鉴赏能力。散文的语言优美凝练,意蕴丰富,又自由灵活。要注意体会重要语句的丰富含意,品味精彩语言的表达艺术,领悟作品的艺术魅力。二是分析探究能力。散文的特点之一就是思想意蕴丰富深刻,即形散神不散。阅读散文,要学会从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神。对作品进行个性化阅读和有创意的解读。阅读散文作品,应注意价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

一、分析整体思路

(一)考点剖析

文章的思路是指文章的脉络,因为文章的脉络是作者思路的直接体现。

1.文章的思路的类型有:

(1)纵向思路。定义:按照一定的顺序,重在反映过程。分类:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序(即事物发展的顺序)。

(2)横向顺序。定义:围绕一个中心,多角度、多侧面地分别加以叙写。分类:总分式、对比式、纵横交错式。

2.文章的结构包括:

(1)段内的结构层次;

(2)全文的结构层次;

(3)文章的材料的组织形式;

(4)材料与材料之间(段落之间)的关系;

(5)文章主旨的形成过程。

考点一 分析结构思路

(二)试题类型

1.文章是围绕什么逐步展开思路的?请简析。

2.本文结构严谨,请概括本文的行文思路。

3.作者围绕××写了哪些事?

4.文中主要写了××、××,这些是如何组织到一起的?

5.文章是如何逐层表现××这一主旨的?

6.本文的线索是什么?

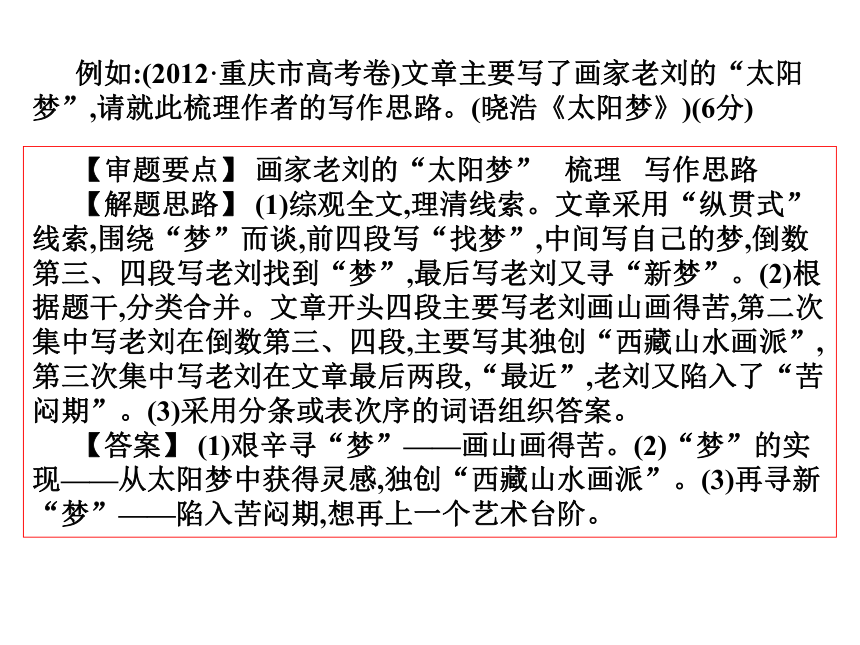

例如:(2012·重庆市高考卷)文章主要写了画家老刘的“太阳梦”,请就此梳理作者的写作思路。(晓浩《太阳梦》)(6分)

【审题要点】 画家老刘的“太阳梦” 梳理 写作思路

【解题思路】 (1)综观全文,理清线索。文章采用“纵贯式”线索,围绕“梦”而谈,前四段写“找梦”,中间写自己的梦,倒数第三、四段写老刘找到“梦”,最后写老刘又寻“新梦”。(2)根据题干,分类合并。文章开头四段主要写老刘画山画得苦,第二次集中写老刘在倒数第三、四段,主要写其独创“西藏山水画派”,第三次集中写老刘在文章最后两段,“最近”,老刘又陷入了“苦闷期”。(3)采用分条或表次序的词语组织答案。

【答案】 (1)艰辛寻“梦”——画山画得苦。(2)“梦”的实现——从太阳梦中获得灵感,独创“西藏山水画派”。(3)再寻新“梦”——陷入苦闷期,想再上一个艺术台阶。

(三)指点迷津

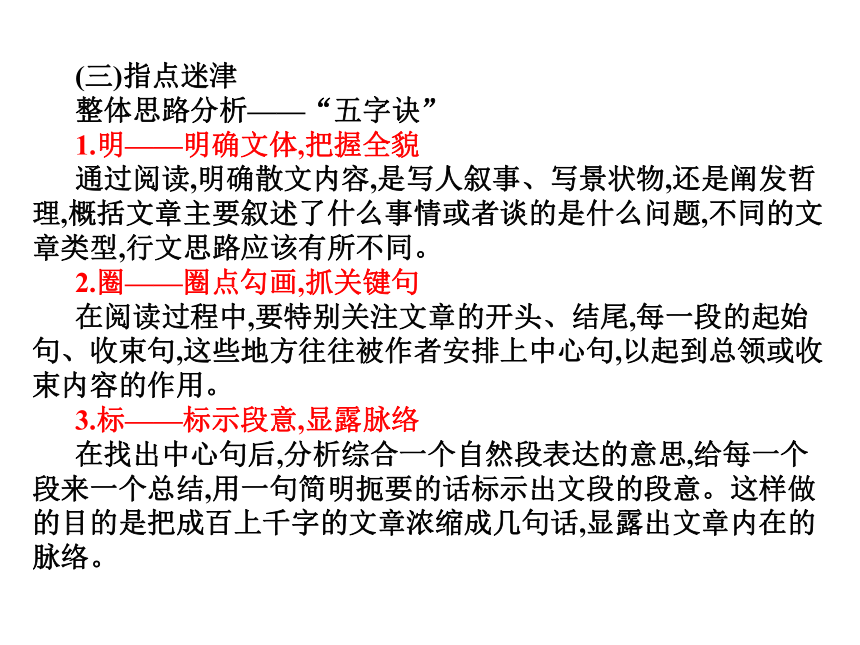

整体思路分析——“五字诀”

1.明——明确文体,把握全貌

通过阅读,明确散文内容,是写人叙事、写景状物,还是阐发哲理,概括文章主要叙述了什么事情或者谈的是什么问题,不同的文章类型,行文思路应该有所不同。

2.圈——圈点勾画,抓关键句

在阅读过程中,要特别关注文章的开头、结尾,每一段的起始句、收束句,这些地方往往被作者安排上中心句,以起到总领或收束内容的作用。

3.标——标示段意,显露脉络

在找出中心句后,分析综合一个自然段表达的意思,给每一个段来一个总结,用一句简明扼要的话标示出文段的段意。这样做的目的是把成百上千字的文章浓缩成几句话,显露出文章内在的脉络。

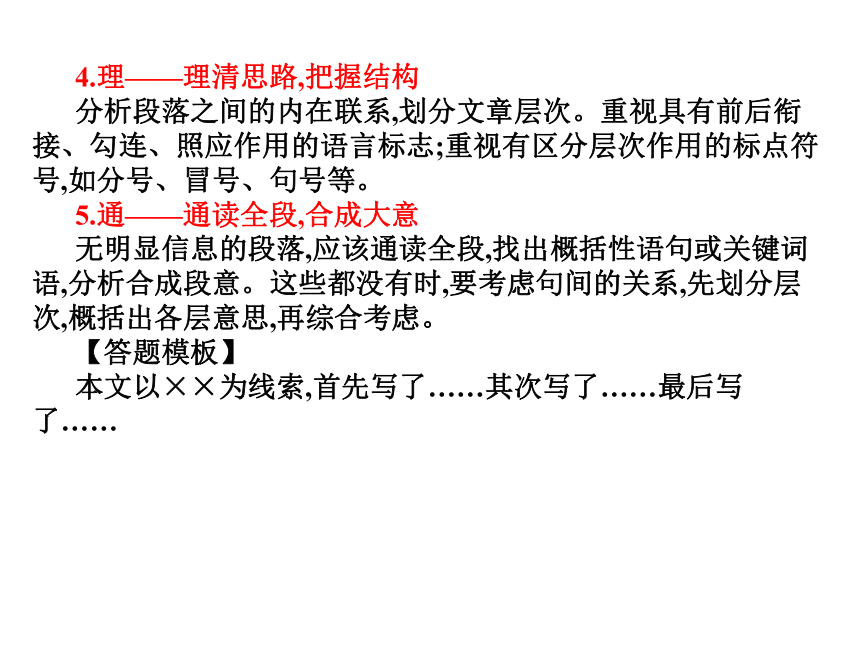

4.理——理清思路,把握结构

分析段落之间的内在联系,划分文章层次。重视具有前后衔接、勾连、照应作用的语言标志;重视有区分层次作用的标点符号,如分号、冒号、句号等。

5.通——通读全段,合成大意

无明显信息的段落,应该通读全段,找出概括性语句或关键词语,分析合成段意。这些都没有时,要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再综合考虑。

【答题模板】

本文以××为线索,首先写了……其次写了……最后写了……

(四)真题演示

(2016·北京市高考卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

白鹿原上奏响一支老腔

①我第一次看老腔演出,是前两三年的事。朋友跟我说老腔如何如何,我却很难产生惊诧之类的反应。因为尽管我在关中地区生活了几十年,却从来没听说过老腔这个剧种,可见其影响的宽窄了。开幕演出前的等待中,作曲家赵季平也来了,打过招呼握过手,他在我旁边落座。屁股刚挨着椅子,他忽然站起,匆匆离席赶到舞台左侧的台下,和蹲在那儿的一位白头发白眉毛的老汉握手拍肩,异常热乎,又与白发白眉老汉周围的一群人逐个握手问好,想必是打过交道的熟人了。我在入座时也看见了白发白眉老汉和他跟前的十多个人,一眼就能看出他们都是地道的关中乡村人,也就能想到他们是某个剧种的民间演出班社,也未太注意。赵季平重新归位坐定,便很郑重地对我介绍说,这是华阴县的老腔演出班社,老腔是很了不得的一种唱法,尤其是那个白眉老汉……老腔能得到赵季平的赏识,我对老腔便刮目相看了。再看白发白眉老汉,安静地在台角下坐着,我突然生出神秘感来。

②轮到老腔登台了。大约八九个演员刚一从舞台左边走出来,台下观众便响起一阵哄笑声。我也忍不住笑了。笑声是由他们上台的举动引发的。他们一只手抱着各自的乐器,另一只手提着一只小木凳,木凳有方形有条形的,还有一位肩头架着一条可以坐两三个人的长条板凳。这些家什在关中乡村每一家农户的院子里、锅灶间都是常见的必备之物,却被他们提着扛着登上了西安的大戏台。他们没有任何舞台动作,用如同在村巷或自家院子里随意走动的脚步,走到戏台中心,各自选一个位置,放下条凳或方凳坐下来,开始调试各自的琴弦。

③锣鼓敲响,间以两声喇叭嘶鸣,板胡、二胡和月琴便合奏起来,似无太多特点。而当另一位抱着月琴的中年汉子开口刚唱了两句,台下观众便爆出牚声;白毛老汉也是刚刚接唱了两声,那掌声又骤然爆响。有人接连用关中土语高声喝彩,“美得很!”“太斩劲了!”我也是这种感受,也拍着手,只是没喊出来。他们遵照事先的演出安排,唱了两段折子戏,几乎掌声连着掌声,喝彩连着喝彩,无疑成为演出的一个高潮。然而,令人惊讶的一幕出现了,站在最后的一位穿着粗布对门襟的半大老汉扛着长条板凳走到台前,左手拎起长凳一头,另一头支在舞台上,用右手握着的一块木砖,随着乐器的节奏和演员的合唱连续敲击长条板凳。任谁也意料不及的这种举动,竟然把台下的掌声和叫好声震哑了,出现了鸦雀无声的静场。短暂的静默之后,掌声和欢呼声骤然爆响,经久不息……

④我在这腔调里沉迷且陷入遐想,这是发自雄浑的关中大地深处的声响,抑或是渭水波浪的涛声,也像是骤雨拍击无边秋禾的啸响,亦不无知时节的好雨润泽秦川初春返青麦苗的细近于无的柔声,甚至让我想到柴烟弥漫的村巷里牛哞马叫的声音……

⑤我能想到的这些语言,似乎还是难以表述老腔撼人胸腑的神韵;听来酣畅淋漓,久久难以平复,我却生出相见恨晚的不无懊丧自责的心绪。这样富于艺术魅力的老腔,此前却从未听说过,也就缺失了老腔旋律的熏陶,设想心底如若有老腔的旋律不时响动,肯定会影响到我对关中乡村生活的感受和体味,也会影响到笔下文字的色调和质地。后来,有作家朋友看过老腔的演出,不无遗憾地对我说过这样的话,你的小说《白鹿原》是写关中大地的,要是有一笔老腔的画面就好了。我却想到,不单是一笔或几笔画面,而是在整个叙述的文字里如果有老腔的气韵弥漫……

⑥直到后来小说《白鹿原》改变成话剧,导演林兆华在其中加入了老腔的演唱,让我有了一种释然的感觉。从此老腔借助话剧《白鹿原》登上了北京人民艺术剧院的舞台。

⑦后来还想再听老腔,却难得如愿。不过两年之后,我竟然在中山音乐堂再次过足了老腔的瘾。那天,无论白毛老汉,还是其他演员,都是尽兴尽情完全投入地演唱,把老腔的独特魅力发挥到最好的程度,台下观众一阵强过一阵的掌声,当属一种心灵的应和。纯正的关中东府地方的发音,观众能听懂多少内容可想而知,何以会有如此强力的呼应和感染力?我想到的是旋律,一种发自久远时空的绝响,又饱含着关中大地深厚的神韵,把当代人潜存在心灵底层的那一根尚未被各种或高雅或通俗的音律所淹没的神经撞响了,这几乎是本能地呼应着这种堪为大美的民间原生形态的心灵旋律。

⑧我在那一刻颇为感慨,他们——无论秦腔或老腔——原本就这么唱着,也许从宋代就唱着,无论元、明、清,以至民国到解放,直到现在,一直在乡野在村舍在庙会就这么唱着,直到今晚,在中山音乐堂演唱。我想和台上的乡党拉开更大的距离,便从前排座位离开,在剧场最后找到一个空位,远距离欣赏这些乡党的演唱,企图排除因乡党乡情而生出的难以避免的偏爱。这似乎还有一定的效应,确凿是那腔儿自身所产生的震撼人的心灵的艺术魅力……在我陷入那种拉开间距的纯粹品尝的意境时,节目主持人濮存昕却做出了一个令全场哗然的非常举动,他由台角的主持人位置快步走到台前,从正在吼唱的演员手中夺下长条板凳,又从他高举着的右手中夺取木砖,自己在长条板凳上猛砸起来,接着扬起木砖,高声吼唱。观众席顿时沸腾起来。这位声名显赫的濮存昕已经和老腔融合了,我顿然意识到自己拉开间距,寻求客观欣赏的举措是多余的。

(取材于陈忠实的同名散文)

作者对老腔的认识经历了怎样的变化过程?请结合全文作简要说明。

【解题步骤】

1.明主旨

《白鹿原上奏响一支老腔》是一篇抒情散文,文中多次描述老腔演出的场景,表达出对这种艺术形式的赞美。

2.圈关键

在文中逐段寻找关键句。如第①段“我在关中地区生活了几十年,却从来没听说过老腔这个剧种”“我突然生出神秘感来”,第⑤段,“听来酣畅淋漓,久久难以平复”,第⑧段,“企图排除因乡党乡情而生出的难以避免的偏爱”“确凿是那腔儿自身所产生的震撼人的心灵的艺术魅力”等。

3.抓线索

作者对老腔的认识的变化过程就是本文的线索。

4.合信息

根据段落内容,梳理作者对老腔的认识过程。认识过程是:从没有听过老腔——认为老腔影响小——认为老腔演出者不过是民间演出班社——去听老腔——产生神秘感——第一次听老腔,深深为之震撼——为自己的小说《白鹿原》中没有加入描写老腔的画面而遗憾——在中山音乐堂再次领略了老腔的震撼力,被老腔征服。

5.整合形成答案

【答案】 (1)要点一:开始不知道,不了解,后产生神秘感。(2)要点二:第一次看过老腔表演之后,感到震撼。(3)要点三:再看老腔表演时,怀疑其中是否掺杂了乡情带来的偏爱。(4)要点四:最后认识到自己被老腔征服完全是因为老腔自身强大的艺术魅力。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·江西省宜春中学模拟题)阅读下面的文字,完成下面题目。

错误

——中国故事常见的开端

张晓风

在中国,错误不见得是一件坏事,诗人郑愁予有首诗,题目就叫《错误》,末段那句“我达达的马蹄是美丽的错误”几十年来像一根名笛,不知被多少人吹响。

历史上的周瑜雅擅音律,即使喝了酒之后,仍然可以辨出乐工弹奏的音乐的错误。当时民间有首歌谣唱道:“曲有误,周郎顾。”后世的诗人多事,故意翻写了两句:“欲使周郎顾,时时误拂弦。”真是无限机趣,描述弹琴的女孩贪看周郎的眉目,故意多弹错几个音,害他频频回首,风流倜傥的周郎哪里料到自己竟掉进了弹琴素手甜蜜的陷阱。

在中国,故事里的错误也仿佛是那弹琴女子在略施巧计,是善意而美丽的——想想如果不错几个音,又焉能赚得你的回首呢?错误,对中国故事而言,有时几乎成为必要了。如果你看到《花田错》《风筝误》等戏曲,不要觉得古怪,如果不错一次,哪来的故事呢!

我们先来讲《红楼梦》吧,女娲炼石补天,偏偏炼了三万六千五百零一块石头。本来三万六千五百是个完整的数目,非常精准正确,可以刚刚补好残天。女娲既是神明,她心里其实是明白的,但她存心要让一向正确的自己错一次,要把一向精明的手段错一点。“正确”,只是对工作的要求,“错误”,才是她乐于留给自己的一道难题,她要看看那块多余的石头,究竟会怎么样往返人世,出入虚实,并且历经情劫。

就是这一点点的谬误,于是在大荒山无稽崖青埂峰下,便有了一块顽石,而由于有了这块顽石,又牵出了日后的通灵宝玉。

整一部《红楼梦》,原来恰恰只是数学上的差错而滑移出来的轨迹,并且逐步演绎出一连串荒唐幽眇的情节。世上的错误往往不美丽,而美丽又每每不错误,唯独运气好碰上“美丽的错误”才可以生发出歌哭交感的故事。

《水浒传》楔子里的铸错则和希腊神话故事“潘多拉的盒子”有些类似,都是禁不住好奇,去窥探人类不该探究的奥秘。但相较之下,洪太尉打开“伏魔之殿”又比潘多拉打开“盒子”复杂得多。他走完了三清殿,到了右廊后一所去处,发现了一座神秘的建筑:门缝上交叉贴着十几道封纸,上面高悬着写着“伏魔之殿”四个字的牌额,据说从唐朝以来八九代天师每一代都亲自再贴一层封条,锁孔里还灌了铜汁。洪太尉禁不住诱惑,竟打烂了锁,撕下封条,撞进去,搬走石龟,最后又掘起一块大青石板,这才看到下面原来是万丈深渊。刹那间,黑烟上腾,散成金光,激射而出。仅此一念之差,他放走了三十六座天罡星和七十二座地煞星,合共一百零八个魔王。《水浒传》里一百零八个好汉便是这样来的。

中国的历史当然不该少了尧舜孔孟,但如果不是洪太尉在伏魔殿那一搅和,我们就要失掉夜奔的林冲或醉打山门的鲁智深,想来那也是怪可惜的呢!

一部《镜花缘》又是怎么样的来由?说来也是因为百花仙子犯了一点小小的错误,因此便有了多位花仙被贬入凡尘的情节。犯了错,并且以长长的一生去弥补,这其实也正是大部分的人间故事吧!这一段段美丽的错误都好得令人艳羡称奇!

从比较文学的观点来看,有人以为中国故事里往往缺少叛逆英雄。像宙斯,那样弑父自立的神明,像雅典娜,必须打开父亲脑袋自己才跳得出来的女神,在中国是不兴有的。就算捣蛋精的哪吒太子,一旦与父亲冲突,也万不敢“叛逆”,他只能“剔骨剜肉”以还父母罢了。

中国的故事总是从一个小小的错误开端,诸如多了一块没被补天的石头,失手打了一件琉璃盏。不是叛逆,是可以被谅解的小过小误,是失手,是大意,是一时兴起或一时失察。“叛逆”太强烈,那不是中国方式。中国故事只有“错”,而“错”这个字既是“错误”之错,也是“交错”之错,交错不是什么严重的事,只是两人或两事交互的作用——在人与人的盘根错节间就算是错也不怎么样。像百花之仙,待历经尘劫回来,依旧是仙,仍旧冰清玉洁馥馥郁郁。就算在受刑期间,那也是一场美丽的受罚,她们是人间女儿,生当大唐盛世,个个“纵其才而横其艳”,直令千古以后,回首乍望的我忍不住意飞神驰。

年轻,有许多好处,其中最足以傲视人者莫过于“有本钱去错”。年轻人犯错,你总得担待他三分——有一次,我给学生布置了作业,要他们每人念几十首诗,录在录音带上交来。有的学生念得极好,又念又唱,极为精彩。有的却有口无心,苏东坡的“一年好景君须记”,不知怎么回事,有好几个学生念成“一年好景须君记”,我听了,一面摇头莞尔,一面觉得也罢,苏东坡大约也不会太生气。本来的句子是“请你要记得这些好景致”,现在变成了“好景致得要你这种人来记”,这种错法反而更见朋友之间相知相重之情了。

在中国,那些小小的差错,那些无心的过失,都有如偏离大道以后的岔路。岔路亦自有其可观的风景,“曲径”似乎反而理直气壮可以“通幽”。错有错着,生命和人世在其严厉的大制约和惨烈的大叛逆之外又何妨理采中国式的小差错、小谬误或小小的不精确。让岔路可以是另一条大路的起点,错误是中国故事里急转直下的美丽情节。

(有删改)

1.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.“风流倜傥的周郎哪里料到自己竟掉进了弹琴素手甜蜜的陷阱”这一句中的“弹琴素手”运用借代的手法,使语言生动形象,具有丰富的画面感。

B.“错误,对中国故事而言有时几乎成为必要了”,说明善意而美丽的错误是中国故事里普遍的现象,只有这样才能演绎出美丽的故事。

C.文章说“‘叛逆’太强烈,那不是中国方式”,“中国方式”指的是可以被谅解的小过小误,是失手,是大意,是一时兴起或一时失察。

D.倒数第二段从故事中的错误写到生活中的错误,说明故事中的精彩在生活中也有,这样写丰富了文章的内容。

【解析】此题考查对文学作品的思想内容与艺术特色的综合赏析的能力。思想内容是文章的主旨,就是一篇文章的灵魂所在,就是作者主要要反映的内容,是作者写文章的目的。艺术特色一般来说,赏析它的结构,独特的修辞,这类题型都要结合小说三要素人物、情节、环境。B项,“说明善意而美丽的错误是中国故事里普遍的现象,只有这样才能演绎出美丽的故事”错误,于文无据。故选B。

【答案】 B

2.在文中,作者选取了中国故事中的哪几个“错误”?根据这些内容,概括文中“错误”的含义。

【答案】 ①由周瑜醉后仍能听出乐工的错误写到弹琴女子故意弹错,只为换得周郎的回首。②《红楼梦》中女娲补天时多了一块没被补天的石头,才有了后面一系列歌哭交感的故事。③《水浒传》中洪太尉禁不住诱惑,放走了一百零八个魔王,后面才有了梁山好汉扶弱济贫的故事。④《镜花缘》中的百花仙子因为犯了一点小错,才有了后来多位仙子被贬入凡尘的情节。“错误”具体指中国故事开端中常见的善意而美丽的小小的差错、无心的过失。“错误”的含义:在中国,错误不见得就是一件坏事,一些小小的、无心的过失或错误,常常是善意而美丽的,人们要学会包容它。

【解析】 本题考查学生筛选概况信息的基本能力。解答本类型题目一定要善于追本溯源寻依据,抓因求果找理由,此类题目的有效信息往往是隐蔽的、分散的。根据要求非常谨慎地从原文中寻找辨识有效信息,并将有效信息进行剪辑组合,形成全面的符合要求的答案。本题一共有两问。第一问的答案在文章的前半部分,涉及周瑜、《红楼梦》《水浒传》《镜花缘》,概括出故事的内容,答案不难得出。如由周瑜醉后仍能听出乐工的错误写到弹琴女子故意弹错,只为换得周郎的回首。由《红楼梦》中女娲补天时多了一块没被补天的石头,才有了后面的故事。由《水浒传》中洪太尉放走了一百零八个魔王,后面才有了梁山好汉扶弱济贫的故事。由《镜花缘》中的百花仙子因为犯了小错,才有了多位仙子被贬入凡尘的情节。第二问涉及理解词语的含义,答案在文章的结尾部分,“在中国,那些小小的差错,那些无心的过失,都有如偏离大道以后的岔路”,是“生命和人世在其严厉的大制约和惨烈的大叛逆之外又何妨理采中国式的小差错、小谬误或小小的不精确”。运用摘录法即可得出答案。

★3.从文章主旨的角度,分析文章的行文思路。

【解析】 本题考查分析作品结构,概括作品主题的能力。解答此类题目要抓住文中的观点句、过渡句、总领句、总结句等划分段落层次,找出使用的论证方法,然后加以概括。从文章主旨来看,作者要论证自己的观点,即“在中国,错误不见得是一件坏事”。为达到这一目的,作者的行文思路是先提出观点,之后用中国著名的古代故事进行论证,作者觉得论证效果还不够,于是又和外国故事中的“叛逆”进行对比,强调观点“错误”是善意而美丽的小小的差误、无心的过失。最后用现实中自己学生的例子再次证明“错误不见得是一件坏事”。文章的思路由郑愁予的《错误》引入话题——中国故事中的“错误”——中国故事中的“错误”与外国故事中的“叛逆”的区别——生活中的“错误”——“容错误”的主题。

【答案】 行文思路:①开篇点题,并以郑愁予的诗作《错误》引出中国故事中的“错误”。②接着用中国故事进行阐释。③然后再用现实生活中的错误说明“有时错误也能演绎出精彩”。④最后呼应开头,总结全文,提醒人们要学会包容“一些小小的、无心的过失或错误”,卒章显志,升华主旨。

二、分析句段作用

(一)考点剖析

句段的作用,指某些关键语句、语段在表现文章主旨、情感观点态度上的作用。

具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。句段作用是文章考查的重点和热点。

(二)试题类型

1.××句(段)作者这样写有什么作用(好处、效果、目的、用意、妙处)?

2.××句(段)在全文结构上的作用?

3.说说画线处的句子在文中的好处。

4.作者为什么要写这一段或这一句子?

5.某段或某句删去行不行?为什么?

例如:(2014·山东省高考卷)这篇游记为什么从杜诗写起?(黄裳《浣花草堂》)(4分)

【审题要点】 游记 为什么 从杜诗写起

【解题思路】 本题考查分析句段作用的能力。解答该题要从“内容”和“结构”两方面考虑。(1)内容上,要考虑“杜诗”和杜甫的关系,还要考虑“杜诗”的内容和作者之间的关系,给作者的感受。从“杜诗”与游记的关系上看,此次游览的对象是浣花草堂,浣花草堂的主人是杜甫,杜甫是诗人,从“杜诗”写起,符合浏览地主人的身份。从“杜诗”的内容和作者之间的关系上看,“杜诗”中描写山川风物的诗,引发了作者新鲜的感受。(2)结构上,主要考虑文章开头的作用,比如引出下文,统领全文等。作者在文章的开头写读《杜诗集注》及感受,是为了表现作者想对杜甫有更深刻的了解,具有统领全文的作用。从“杜诗”与下文的关系来看,开头写“杜诗”,是为了引出下面要游览的草堂。

【答案】 (1)符合浣花草堂主人杜甫的诗人身份;(2)“杜诗”中那些描写山川风物的诗,引发了作者更为新鲜的感受,以此统领全文。(3)引出浣花草堂。

(三)指点迷津

解答句段作用类题——“两角度”

角度一:思想内容

在整体把握全文思路的基础上,认识阅读所给句段本身,通过阅读,明确它写了什么,主要包括陈述对象是什么、怎样陈述的、作者表达的感情是什么等。另外,还要关注它在表达技巧上有何突出特点。

角度二:篇章结构

句段的作用要着眼于文章结构,其位置不同,作用也不尽相同,具体作用如下:

常见开

头的作

用

悬念法开头

造成悬念,引出下文的……,并引起读者思考,引起读者阅读兴趣。

写景法开头

交代故事发生的环境,渲染……气氛,烘托人物心情,暗示……主题。

常见结

尾的作

用

欧·亨利式结局

①在结构安排上,这种结局使故事情节陡生波澜,出人意料,产生极大的表现力和震撼力;②在表现手法上,与上文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中,从而引发思考,突出主旨。

令人伤感的结局

①在人物形象上,能够突出人物性格,丰富人物形象;②在内容情感上,能够强化意图,深化主题思想;③在读者方面,这种结局令人感动和回味,引人思考,强化主题。

令人喜悦的结局

①在主题方面,能够凸显人性和生活的美好,满足人们的期盼;②在表达效果方面,完整的情节和圆满的结局完成了人物形象的塑造,使主人公更具代表性;③在读者体验方面,这种结局与主人公和作者的意愿和谐一致,令人愉悦,易于引起读者的感情共鸣。

戛然而止的结局

除上述作用外,还可以留下空白,让读者回味不尽。

过渡(中间)的作用

承上启下,转换话题;前后呼应。

另外,有的还要从表达效果方面作答。

【答题模板】

模板一:文段点题(照应文题或首尾呼应),表现了……,渲染了……,自然引出下文,为下文叙写……事(人、物)作铺垫,使行文自然而巧妙。

模板二:文字本身要表达的内容(形象、主旨、情感等)与主体内容的关系(一般为因果、反衬对比等关系)+结构作用(含相关结构作用的文体内容分析)。

(四)真题演示

(2016·天津市高考卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

在母亲的屋檐下

彭程

①少年时代的伙伴自大洋彼岸归来探亲,多年未见,把盏竟夜长谈。我们聊到故乡种种情形,特别谈到了家乡方言,兴之所至,后来两人干脆用家乡话谈起来。

②本来以为这么多年不使用,很多方言都已忘记,不料却在此时鲜明地复活了。恍惚中,甚至忆起了听到这些话时的具体情景,眼前浮现出了说话人的模样。友人感慨:真过瘾。

③在一种语言中浸润得深入长久,才有资格进入它的内部,感知它的种种微妙和玄奥,那些羽毛上的光色一样的波动,青瓷上的釉彩一般的韵味。几乎只有母语,我们从牙牙学语时就亲吻的语言,才应允我们做到这一点。

④关于母语,英文里的一个说法,最有情感温度,也最能准确地贴近本质:mother tongue,直译就是“妈妈的舌头”。从妈妈舌头上发出的声音,是生命降临时听到的最初的声音,浸润着爱的声音。多么深邃动人的诗意!在母语的呼唤、吟唱和诵读中,我们张开眼睛,看到万物,理解生活,认识生命。

⑤诗作为浓缩提炼过的语言,是语言的极致。它可以作为标尺,衡量一个人对一种语言熟悉和理解的程度。“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼坍了”,说的是世事沧桑,人生无常。“而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋”,说的是心绪流转,昨日遥遥。没有历史文化为之打底,没有人生经历作为铺垫,就难以深入地感受和理解其间的沉痛和哀伤,无奈和迷茫。它们宜于意会,难以言传。

⑥每一种语言都连接着一种文化,通向一种共同的记忆。文化有着自己的基因,被封存在作为载体和符号的特有的语言中。仿佛一千零一夜的故事中,阿里巴巴的山洞里,藏着稀世的珍宝。

⑦“芝麻开门吧!”咒语念起,山洞石门訇然敞开,堆积的珠宝浮光跃彩。

⑧但洞察和把握一种语言的奥秘,不需要咒语。时间是最重要的条件。在一种语言中沉浸得足够久了,自然就会了解其精妙。有如窖藏老酒,被时光层层堆叠,然后醇香。瓜熟蒂落,风生水起,到了一定的时候,语言中的神秘和魅惑,次第显影。音调的升降平仄中,笔画的横竖撇捺里,有花朵摇曳的姿态,水波被风吹拂出的纹路,阳光下明媚的笑容,暗夜里隐忍的啜泣。

⑨对绝大多数人来说,只有母语,才有这样的魅力和魄力,承担和覆盖。日升月落,春秋代序;昼夜不舍的流水,亘古沉默的荒野;鹰隼呼啸着射向天空,羊群蠕动成地上的云团;一颗从眼角滑落的泪珠有怎样的哀怨,一声自喉咙迸发的呐喊有怎样的愤懑。一切,都被母语捕捉和绾结,表达和诉说。

⑩我骄傲于自己母语的强大生命力。五千年的漫长历史,灾祸连绵,兵燹不绝,而一个个方块汉字,就是一块块砖石,当它们排列衔接时,便仿佛垒砌了一个广阔而坚固的壁垒,牢牢守卫了一种古老的文化,庇护了一代代呼吸沐浴着它的气息的亿兆的灵魂。

童年在农村度过。记事不久的年龄,有一年夏天,大人在睡午觉,我独自走出屋门到外面玩,追着一只蹦蹦跳跳的兔子,不小心走远了,一直走进村外一片茂密的树林中,迷路了,害怕得大哭。但四周没人听到,只好在林子里乱走。过了好久,终于从树干的缝隙间,望见了村头一户人家的屋檐。

一颗悬空的心倏地落地了。

对于长期漂泊在外的人,母语熟悉的音调,带给他的正应该是这样的一种返归家园之感。一个汉语的子民,寄居他乡,母语便是故乡的方言土语;置身异国,母语便是方块的中文汉字。“官秩加身应谬得,乡音到耳是真归”,故乡的语言,母语的最为具体直观的形式,甚至关联到了存在的确凿感。

因为时时相与,反而熟视无睹。就像对于一尾悠然游弋的鱼儿,水的环抱和裹挟是自然而然的,不需要去意识和诘问的。但一旦因某种缘故离开了那个环境,就会感受到置身盛夏沙漠中般的窒息。被拘禁于全然陌生的语言中,一个人也仿佛涸辙之鲋,最渴望母语的濡沫。那亲切的音节声调,是一股直透心底的清凉水流。

每一种语言的子民们,在自己母语的河流中,泅渡,游憩,俯仰,沉醉,吟咏,创造出灿烂的文化,并经由翻译传播,成为说着不同语言的人们共同的精神财富。以诗歌为证,《鲁拜集》中波斯大诗人伽亚谟及时行乐的咏叹,和《古诗十九首》里汉代中国人生命短暂的感喟,贯穿了相通的哲学追问;中世纪的意大利,彼特拉克对心上人劳拉的十四行诗倾诉,和晚唐洛阳城里,李商隐写给不知名恋人的无题七律,或者隽永清新,或者宛转迷离,各有一种入骨的缠绵。让不同的语言彼此尊重,在交流中使各自的美质得到彰显和分享。

热爱来自母亲的舌尖上的声音,应该被视为是一个人的职责,他的伦理的基点。他可以走向天高地阔,但母语是他的出发地,是他不断向前伸延的生命坐标轴线上,那一处不变的原点。

(原载《光明日报》,有删节)

作者回忆童年迷路的经历,在文中有什么作用?

【解题步骤】

第一步:确定段落位置

“作者回忆童年迷路的经历”是在文章的第 段,位于文章的中间。

第二步:分析内容上的作用

第 段是回忆童年时迷路又找到路的过程,第 段则将这一过程比喻为游子回归母语的感受,强调的是一种“返归家园”的安全感。

第三步:分析结构上的作用

“望见了村头一户人家的屋檐”呼应了题目“屋檐”。“作者回忆童年迷路的经历”属于记叙,引出了后面的议论。

第四步:整合形成答案

【答案】 (1)内容上,用孩子迷路比喻游子离开母语,强调母语给人带来的庇护感和安全感。(2)结构上,呼应题目“屋檐”,引出下面的议论。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·湖南省师范大学附属中学模拟题)阅读下面的文字,完成下面题目。

千年丝路归去来

陈晋源

①从未见过这样完整的天地,剔透的天没有任何白云,蓝瓦瓦地将大地罩了个严严实实,地也是尽力地延展,在尽头迫不得已而与天交于一线。这无垠的沙地与戈壁本没有路,一个脚印踏过,来一阵风,便什么也不再留下。

②这样的一方天地,一直在沉睡。终于,公元前138年,等来了一位27岁的年轻人,他与和他年纪相仿的君主“一拍即合”,为了击退匈奴,决心打通西域。这位正值盛年的侍从官,从汉武帝刘彻的手中接过象征授权的符节,再拜君主,一表心系朝廷的忠心,二表定当竭力完成任务的决心。前路漫漫,这位名叫张骞的侍从官,带领着身后的100多名随行人员,转身骑上骏马,向西域进发。这一转身,便是一个新纪元的序曲。

③马匹走在沙丘上,四周悄无声息。久居长安城,从未见过如此阔大的景致,他惊叹于大自然的壮美,心底同时也有些寒意,漠漠平沙有一种令人畏惧的肃穆。天似穹庐,笼盖四方沙地。人与马被晚霞映得通红,犹如披着一件神圣的袈裟。

④张骞用一生丈量出一条蜿蜒的路,这条路将时间与空间融为一体。再大的风也抵挡不住历史的进程,丝绸之路应运而生,长安和罗马,形形色色的人一队又一队,带有中亚的骏马、印度的医药、西亚的金银器、美洲的棉花和番薯……在这贫瘠的地上留下了文明的印记。

⑤张骞来过后,这里便设有玉石障,五代是天门关,明代又称嘉峪关。站在关上,天地尽是金黄,城楼的砖与戈壁沙漠连在一起,分不清彼此,仿佛这嘉峪关是大自然一手造就的。古老的风,似从城墙上吹起,让人感受到历史的厚重。

⑥一阶阶走下千古关隘,觉得这已经被风干的历史,此刻却都活了起来。我能听到,驼铃声、熙攘的人声和着羌笛和胡笳,点缀着这条路,与自然浑为一体。随着人群来到关隘里的一个小楼之前,这座红色木制的关帝庙,与这个土黄色的世界格格不入。敦煌这一带本该是佛教盛行之地,那莫高窟、榆林窟,吸引了一代代工匠前来修葺,也吸引了中外虔诚的信徒来此拜谒。

⑦可偏偏,为什么在这丝路之上,出现了这样一座庙?殿内供奉着关公,手持青龙偃月刀,赤面长髯,带着一种与莫高窟瑰丽色调完全不同的美感。这座庙告诉后人,古代在这里戍守边关的人是山西人。因为关帝来自山西运城。

⑧运城与嘉峪关,家乡与边邑,1600多公里,唯有信仰能跨越这段距离。这样的信仰,又在有形的丝绸古路之上架设起一条无形的精神之路。人们虽然殊途,但最终会同归于内心深处的那份安宁。这份安宁,可以抵抗走在大漠中深深的不安感。丝路古道,将急切的军令和温暖的家书,由内地传向边疆或者从边疆传回内地。

⑨我开始想象古时戍守边关人的生活:扎营、练兵、打仗,闲暇时注视着远方若有若无的地平线和家乡的方向。“无事则耕,有事则战”,在那个闭塞的地方,唯一的乐趣可能就是闲暇时去戏台子转一转吧,听听边塞的曲艺,那铿铿的撼动天地的锣鼓声中,或许可以听到秦腔,运城离着陕西很近,所以秦腔也能被认作是乡音了。听到了,心中又不禁翻腾起不尽的乡思。一台戏终了,还可以在戏台周围打听打听各路的讯息,运气好,会收到家人的口信。

⑩1516年,这明代的重要隘口被满速儿汗攻破,大西洋上船只的黑烟也渐渐代替了丝路上的驼铃。清朝末年,这座要塞被荒废,众人东迁,官道与民道一同成为了百姓的弃子。一百年后,一把火也将那座古物烧成断壁残垣。这段历史画上了句号。中原的史官把卷帙一片片翻过,此处的西风裹着沙,也一层一层地将这条昔日繁华的古道淹没。

此后,中原大地一如这沉默的古道一般,强盛不再,自信不再,被列强践踏,被帝国瓜分。

时间转到今日,我来到此地,又是喧闹的景致了,游客熙攘。这样一条用丝绸点缀的路已然复活。同时复兴和崛起的,还有整个民族。

(有删改)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.本文开头用雄浑的笔调描绘出戈壁滩苍茫的景色和恶劣的环境,也从侧面表现出开辟丝绸之路的艰辛和伟大。

B.作者游览嘉峪关,抚今追昔,感慨万千。任笔端在现实与想象间来回穿梭,连缀出一幅幅壮丽的关外图景。

C.第③段运用比喻的手法和诗意的语言,把张骞出使西域这一具有特殊历史意义的事件描绘得庄严又神圣。

D.第⑨段中描写了古时戍守边关者孤独单调的生活,渲染了将士们的思乡之情和有家不能回的哀怨之情。

【解析】本题综合考查对理解内容、概括作品主旨以及分析人物形象的能力。D项,“渲染了将士们……有家不能回的哀怨之情”错误,该信息属于无中生有,从文中来看,作者描写古时戍守边关者孤独单调的生活目的是渲染将士们的思乡之情,突出开辟丝绸之路的重大意义。故选D。

【答案】 D

★2.文章最后一段有什么作用?请结合文章内容做简要分析。

【解析】 本题考查分析作品结构的能力。本题“文章最后一段有什么作用?请结合文章内容做简要分析”,这是考查段落的作用,先分析概括最后一段写了什么内容,表现了什么,再看这些内容和上文以及主旨的关联。从内容上来看,文章最后一段用“喧闹”“熙攘”“复活”等词语体现出丝绸之路的复兴,而上文写的却是丝绸之路的衰落,前后内容构成鲜明的对比;从结构上来看,“这样一条用丝绸点缀的路已然复活”中的“复活”照应了标题“千年丝路归去来”中的“去”和“来”;从主旨上来看,文章结尾说“同时复兴和崛起的,还有整个民族”,文章从“丝绸之路的复兴”想到“民族的复兴和崛起”,深化了文章的主旨。

【答案】 (1)与前文形成对比,前文作者写了丝绸之路的衰落,本段写丝绸之路的复兴;(2)照应标题,“这样一条用丝绸点缀的路已然复活”照应标题中的“千年丝路”的“去”和“来”; (3)深化主题,一带一路的建设象征着古丝绸之路的复兴,如今中华民族开始崛起,中国已经踏上复兴之路。

3.文中对张骞出使西域这一事件评价极高,说“这一转身,便是一个新纪元的序曲”,结合全文阐述你的理解。

【答案】 (1)这句话的内涵是张骞从汉廷转身出使西域,是汉朝击退匈奴,开辟强盛王朝的新纪元的开端。(2)将张骞出使西域比喻为“新纪元的序曲”,形象地揭示了他开辟丝绸之路这一壮举深远的历史意义。(3)表达了作者对开辟丝绸之路,促进汉文化与沿途民族文化的碰撞,加强中西方文明交流的赞颂之情。

【解析】 本题考查体会重要语句的丰富含义,品味精彩的语言表达艺术的能力。理解句子的含义主要有如下几种方法:从句子中的重要词语入手;从分析句子的位置入手;从分析句子的表达入手。从文中来看,“这一转身,便是一个新纪元的序曲”在文章第②段,关键词是“转身”“新纪元”“序曲”,从前面“这位名叫张骞的侍从官,带领着身后的100多名随行人员,转身骑上骏马,向西域进发”这句可知,“转身”的对象是“张骞”,而“转身”是指张骞从汉廷转身向西域出发;从后文“丝绸之路应运而生。长安和罗马……在这贫瘠的地上留下了文明的印记”这一内容可知,“新纪元”是指国家强盛,文明开始,“序曲”是比喻事情、行动的开端,文中把张骞出使西域比喻成“新纪元的序曲”,这是肯定了张骞之行开辟丝绸之路的意义,作者以此表达对张骞开辟丝绸之路促进汉文化和沿途民族文化碰撞,加强文明交流的赞颂之情。

现代文阅读

二 散文

核心价值

散文因语言优美,含意丰富,具有丰富的审美价值而进入高考命题者的视线中。散文集阅读要注重两种能力。一是审美鉴赏能力。散文的语言优美凝练,意蕴丰富,又自由灵活。要注意体会重要语句的丰富含意,品味精彩语言的表达艺术,领悟作品的艺术魅力。二是分析探究能力。散文的特点之一就是思想意蕴丰富深刻,即形散神不散。阅读散文,要学会从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神。对作品进行个性化阅读和有创意的解读。阅读散文作品,应注意价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

一、分析整体思路

(一)考点剖析

文章的思路是指文章的脉络,因为文章的脉络是作者思路的直接体现。

1.文章的思路的类型有:

(1)纵向思路。定义:按照一定的顺序,重在反映过程。分类:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序(即事物发展的顺序)。

(2)横向顺序。定义:围绕一个中心,多角度、多侧面地分别加以叙写。分类:总分式、对比式、纵横交错式。

2.文章的结构包括:

(1)段内的结构层次;

(2)全文的结构层次;

(3)文章的材料的组织形式;

(4)材料与材料之间(段落之间)的关系;

(5)文章主旨的形成过程。

考点一 分析结构思路

(二)试题类型

1.文章是围绕什么逐步展开思路的?请简析。

2.本文结构严谨,请概括本文的行文思路。

3.作者围绕××写了哪些事?

4.文中主要写了××、××,这些是如何组织到一起的?

5.文章是如何逐层表现××这一主旨的?

6.本文的线索是什么?

例如:(2012·重庆市高考卷)文章主要写了画家老刘的“太阳梦”,请就此梳理作者的写作思路。(晓浩《太阳梦》)(6分)

【审题要点】 画家老刘的“太阳梦” 梳理 写作思路

【解题思路】 (1)综观全文,理清线索。文章采用“纵贯式”线索,围绕“梦”而谈,前四段写“找梦”,中间写自己的梦,倒数第三、四段写老刘找到“梦”,最后写老刘又寻“新梦”。(2)根据题干,分类合并。文章开头四段主要写老刘画山画得苦,第二次集中写老刘在倒数第三、四段,主要写其独创“西藏山水画派”,第三次集中写老刘在文章最后两段,“最近”,老刘又陷入了“苦闷期”。(3)采用分条或表次序的词语组织答案。

【答案】 (1)艰辛寻“梦”——画山画得苦。(2)“梦”的实现——从太阳梦中获得灵感,独创“西藏山水画派”。(3)再寻新“梦”——陷入苦闷期,想再上一个艺术台阶。

(三)指点迷津

整体思路分析——“五字诀”

1.明——明确文体,把握全貌

通过阅读,明确散文内容,是写人叙事、写景状物,还是阐发哲理,概括文章主要叙述了什么事情或者谈的是什么问题,不同的文章类型,行文思路应该有所不同。

2.圈——圈点勾画,抓关键句

在阅读过程中,要特别关注文章的开头、结尾,每一段的起始句、收束句,这些地方往往被作者安排上中心句,以起到总领或收束内容的作用。

3.标——标示段意,显露脉络

在找出中心句后,分析综合一个自然段表达的意思,给每一个段来一个总结,用一句简明扼要的话标示出文段的段意。这样做的目的是把成百上千字的文章浓缩成几句话,显露出文章内在的脉络。

4.理——理清思路,把握结构

分析段落之间的内在联系,划分文章层次。重视具有前后衔接、勾连、照应作用的语言标志;重视有区分层次作用的标点符号,如分号、冒号、句号等。

5.通——通读全段,合成大意

无明显信息的段落,应该通读全段,找出概括性语句或关键词语,分析合成段意。这些都没有时,要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再综合考虑。

【答题模板】

本文以××为线索,首先写了……其次写了……最后写了……

(四)真题演示

(2016·北京市高考卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

白鹿原上奏响一支老腔

①我第一次看老腔演出,是前两三年的事。朋友跟我说老腔如何如何,我却很难产生惊诧之类的反应。因为尽管我在关中地区生活了几十年,却从来没听说过老腔这个剧种,可见其影响的宽窄了。开幕演出前的等待中,作曲家赵季平也来了,打过招呼握过手,他在我旁边落座。屁股刚挨着椅子,他忽然站起,匆匆离席赶到舞台左侧的台下,和蹲在那儿的一位白头发白眉毛的老汉握手拍肩,异常热乎,又与白发白眉老汉周围的一群人逐个握手问好,想必是打过交道的熟人了。我在入座时也看见了白发白眉老汉和他跟前的十多个人,一眼就能看出他们都是地道的关中乡村人,也就能想到他们是某个剧种的民间演出班社,也未太注意。赵季平重新归位坐定,便很郑重地对我介绍说,这是华阴县的老腔演出班社,老腔是很了不得的一种唱法,尤其是那个白眉老汉……老腔能得到赵季平的赏识,我对老腔便刮目相看了。再看白发白眉老汉,安静地在台角下坐着,我突然生出神秘感来。

②轮到老腔登台了。大约八九个演员刚一从舞台左边走出来,台下观众便响起一阵哄笑声。我也忍不住笑了。笑声是由他们上台的举动引发的。他们一只手抱着各自的乐器,另一只手提着一只小木凳,木凳有方形有条形的,还有一位肩头架着一条可以坐两三个人的长条板凳。这些家什在关中乡村每一家农户的院子里、锅灶间都是常见的必备之物,却被他们提着扛着登上了西安的大戏台。他们没有任何舞台动作,用如同在村巷或自家院子里随意走动的脚步,走到戏台中心,各自选一个位置,放下条凳或方凳坐下来,开始调试各自的琴弦。

③锣鼓敲响,间以两声喇叭嘶鸣,板胡、二胡和月琴便合奏起来,似无太多特点。而当另一位抱着月琴的中年汉子开口刚唱了两句,台下观众便爆出牚声;白毛老汉也是刚刚接唱了两声,那掌声又骤然爆响。有人接连用关中土语高声喝彩,“美得很!”“太斩劲了!”我也是这种感受,也拍着手,只是没喊出来。他们遵照事先的演出安排,唱了两段折子戏,几乎掌声连着掌声,喝彩连着喝彩,无疑成为演出的一个高潮。然而,令人惊讶的一幕出现了,站在最后的一位穿着粗布对门襟的半大老汉扛着长条板凳走到台前,左手拎起长凳一头,另一头支在舞台上,用右手握着的一块木砖,随着乐器的节奏和演员的合唱连续敲击长条板凳。任谁也意料不及的这种举动,竟然把台下的掌声和叫好声震哑了,出现了鸦雀无声的静场。短暂的静默之后,掌声和欢呼声骤然爆响,经久不息……

④我在这腔调里沉迷且陷入遐想,这是发自雄浑的关中大地深处的声响,抑或是渭水波浪的涛声,也像是骤雨拍击无边秋禾的啸响,亦不无知时节的好雨润泽秦川初春返青麦苗的细近于无的柔声,甚至让我想到柴烟弥漫的村巷里牛哞马叫的声音……

⑤我能想到的这些语言,似乎还是难以表述老腔撼人胸腑的神韵;听来酣畅淋漓,久久难以平复,我却生出相见恨晚的不无懊丧自责的心绪。这样富于艺术魅力的老腔,此前却从未听说过,也就缺失了老腔旋律的熏陶,设想心底如若有老腔的旋律不时响动,肯定会影响到我对关中乡村生活的感受和体味,也会影响到笔下文字的色调和质地。后来,有作家朋友看过老腔的演出,不无遗憾地对我说过这样的话,你的小说《白鹿原》是写关中大地的,要是有一笔老腔的画面就好了。我却想到,不单是一笔或几笔画面,而是在整个叙述的文字里如果有老腔的气韵弥漫……

⑥直到后来小说《白鹿原》改变成话剧,导演林兆华在其中加入了老腔的演唱,让我有了一种释然的感觉。从此老腔借助话剧《白鹿原》登上了北京人民艺术剧院的舞台。

⑦后来还想再听老腔,却难得如愿。不过两年之后,我竟然在中山音乐堂再次过足了老腔的瘾。那天,无论白毛老汉,还是其他演员,都是尽兴尽情完全投入地演唱,把老腔的独特魅力发挥到最好的程度,台下观众一阵强过一阵的掌声,当属一种心灵的应和。纯正的关中东府地方的发音,观众能听懂多少内容可想而知,何以会有如此强力的呼应和感染力?我想到的是旋律,一种发自久远时空的绝响,又饱含着关中大地深厚的神韵,把当代人潜存在心灵底层的那一根尚未被各种或高雅或通俗的音律所淹没的神经撞响了,这几乎是本能地呼应着这种堪为大美的民间原生形态的心灵旋律。

⑧我在那一刻颇为感慨,他们——无论秦腔或老腔——原本就这么唱着,也许从宋代就唱着,无论元、明、清,以至民国到解放,直到现在,一直在乡野在村舍在庙会就这么唱着,直到今晚,在中山音乐堂演唱。我想和台上的乡党拉开更大的距离,便从前排座位离开,在剧场最后找到一个空位,远距离欣赏这些乡党的演唱,企图排除因乡党乡情而生出的难以避免的偏爱。这似乎还有一定的效应,确凿是那腔儿自身所产生的震撼人的心灵的艺术魅力……在我陷入那种拉开间距的纯粹品尝的意境时,节目主持人濮存昕却做出了一个令全场哗然的非常举动,他由台角的主持人位置快步走到台前,从正在吼唱的演员手中夺下长条板凳,又从他高举着的右手中夺取木砖,自己在长条板凳上猛砸起来,接着扬起木砖,高声吼唱。观众席顿时沸腾起来。这位声名显赫的濮存昕已经和老腔融合了,我顿然意识到自己拉开间距,寻求客观欣赏的举措是多余的。

(取材于陈忠实的同名散文)

作者对老腔的认识经历了怎样的变化过程?请结合全文作简要说明。

【解题步骤】

1.明主旨

《白鹿原上奏响一支老腔》是一篇抒情散文,文中多次描述老腔演出的场景,表达出对这种艺术形式的赞美。

2.圈关键

在文中逐段寻找关键句。如第①段“我在关中地区生活了几十年,却从来没听说过老腔这个剧种”“我突然生出神秘感来”,第⑤段,“听来酣畅淋漓,久久难以平复”,第⑧段,“企图排除因乡党乡情而生出的难以避免的偏爱”“确凿是那腔儿自身所产生的震撼人的心灵的艺术魅力”等。

3.抓线索

作者对老腔的认识的变化过程就是本文的线索。

4.合信息

根据段落内容,梳理作者对老腔的认识过程。认识过程是:从没有听过老腔——认为老腔影响小——认为老腔演出者不过是民间演出班社——去听老腔——产生神秘感——第一次听老腔,深深为之震撼——为自己的小说《白鹿原》中没有加入描写老腔的画面而遗憾——在中山音乐堂再次领略了老腔的震撼力,被老腔征服。

5.整合形成答案

【答案】 (1)要点一:开始不知道,不了解,后产生神秘感。(2)要点二:第一次看过老腔表演之后,感到震撼。(3)要点三:再看老腔表演时,怀疑其中是否掺杂了乡情带来的偏爱。(4)要点四:最后认识到自己被老腔征服完全是因为老腔自身强大的艺术魅力。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·江西省宜春中学模拟题)阅读下面的文字,完成下面题目。

错误

——中国故事常见的开端

张晓风

在中国,错误不见得是一件坏事,诗人郑愁予有首诗,题目就叫《错误》,末段那句“我达达的马蹄是美丽的错误”几十年来像一根名笛,不知被多少人吹响。

历史上的周瑜雅擅音律,即使喝了酒之后,仍然可以辨出乐工弹奏的音乐的错误。当时民间有首歌谣唱道:“曲有误,周郎顾。”后世的诗人多事,故意翻写了两句:“欲使周郎顾,时时误拂弦。”真是无限机趣,描述弹琴的女孩贪看周郎的眉目,故意多弹错几个音,害他频频回首,风流倜傥的周郎哪里料到自己竟掉进了弹琴素手甜蜜的陷阱。

在中国,故事里的错误也仿佛是那弹琴女子在略施巧计,是善意而美丽的——想想如果不错几个音,又焉能赚得你的回首呢?错误,对中国故事而言,有时几乎成为必要了。如果你看到《花田错》《风筝误》等戏曲,不要觉得古怪,如果不错一次,哪来的故事呢!

我们先来讲《红楼梦》吧,女娲炼石补天,偏偏炼了三万六千五百零一块石头。本来三万六千五百是个完整的数目,非常精准正确,可以刚刚补好残天。女娲既是神明,她心里其实是明白的,但她存心要让一向正确的自己错一次,要把一向精明的手段错一点。“正确”,只是对工作的要求,“错误”,才是她乐于留给自己的一道难题,她要看看那块多余的石头,究竟会怎么样往返人世,出入虚实,并且历经情劫。

就是这一点点的谬误,于是在大荒山无稽崖青埂峰下,便有了一块顽石,而由于有了这块顽石,又牵出了日后的通灵宝玉。

整一部《红楼梦》,原来恰恰只是数学上的差错而滑移出来的轨迹,并且逐步演绎出一连串荒唐幽眇的情节。世上的错误往往不美丽,而美丽又每每不错误,唯独运气好碰上“美丽的错误”才可以生发出歌哭交感的故事。

《水浒传》楔子里的铸错则和希腊神话故事“潘多拉的盒子”有些类似,都是禁不住好奇,去窥探人类不该探究的奥秘。但相较之下,洪太尉打开“伏魔之殿”又比潘多拉打开“盒子”复杂得多。他走完了三清殿,到了右廊后一所去处,发现了一座神秘的建筑:门缝上交叉贴着十几道封纸,上面高悬着写着“伏魔之殿”四个字的牌额,据说从唐朝以来八九代天师每一代都亲自再贴一层封条,锁孔里还灌了铜汁。洪太尉禁不住诱惑,竟打烂了锁,撕下封条,撞进去,搬走石龟,最后又掘起一块大青石板,这才看到下面原来是万丈深渊。刹那间,黑烟上腾,散成金光,激射而出。仅此一念之差,他放走了三十六座天罡星和七十二座地煞星,合共一百零八个魔王。《水浒传》里一百零八个好汉便是这样来的。

中国的历史当然不该少了尧舜孔孟,但如果不是洪太尉在伏魔殿那一搅和,我们就要失掉夜奔的林冲或醉打山门的鲁智深,想来那也是怪可惜的呢!

一部《镜花缘》又是怎么样的来由?说来也是因为百花仙子犯了一点小小的错误,因此便有了多位花仙被贬入凡尘的情节。犯了错,并且以长长的一生去弥补,这其实也正是大部分的人间故事吧!这一段段美丽的错误都好得令人艳羡称奇!

从比较文学的观点来看,有人以为中国故事里往往缺少叛逆英雄。像宙斯,那样弑父自立的神明,像雅典娜,必须打开父亲脑袋自己才跳得出来的女神,在中国是不兴有的。就算捣蛋精的哪吒太子,一旦与父亲冲突,也万不敢“叛逆”,他只能“剔骨剜肉”以还父母罢了。

中国的故事总是从一个小小的错误开端,诸如多了一块没被补天的石头,失手打了一件琉璃盏。不是叛逆,是可以被谅解的小过小误,是失手,是大意,是一时兴起或一时失察。“叛逆”太强烈,那不是中国方式。中国故事只有“错”,而“错”这个字既是“错误”之错,也是“交错”之错,交错不是什么严重的事,只是两人或两事交互的作用——在人与人的盘根错节间就算是错也不怎么样。像百花之仙,待历经尘劫回来,依旧是仙,仍旧冰清玉洁馥馥郁郁。就算在受刑期间,那也是一场美丽的受罚,她们是人间女儿,生当大唐盛世,个个“纵其才而横其艳”,直令千古以后,回首乍望的我忍不住意飞神驰。

年轻,有许多好处,其中最足以傲视人者莫过于“有本钱去错”。年轻人犯错,你总得担待他三分——有一次,我给学生布置了作业,要他们每人念几十首诗,录在录音带上交来。有的学生念得极好,又念又唱,极为精彩。有的却有口无心,苏东坡的“一年好景君须记”,不知怎么回事,有好几个学生念成“一年好景须君记”,我听了,一面摇头莞尔,一面觉得也罢,苏东坡大约也不会太生气。本来的句子是“请你要记得这些好景致”,现在变成了“好景致得要你这种人来记”,这种错法反而更见朋友之间相知相重之情了。

在中国,那些小小的差错,那些无心的过失,都有如偏离大道以后的岔路。岔路亦自有其可观的风景,“曲径”似乎反而理直气壮可以“通幽”。错有错着,生命和人世在其严厉的大制约和惨烈的大叛逆之外又何妨理采中国式的小差错、小谬误或小小的不精确。让岔路可以是另一条大路的起点,错误是中国故事里急转直下的美丽情节。

(有删改)

1.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.“风流倜傥的周郎哪里料到自己竟掉进了弹琴素手甜蜜的陷阱”这一句中的“弹琴素手”运用借代的手法,使语言生动形象,具有丰富的画面感。

B.“错误,对中国故事而言有时几乎成为必要了”,说明善意而美丽的错误是中国故事里普遍的现象,只有这样才能演绎出美丽的故事。

C.文章说“‘叛逆’太强烈,那不是中国方式”,“中国方式”指的是可以被谅解的小过小误,是失手,是大意,是一时兴起或一时失察。

D.倒数第二段从故事中的错误写到生活中的错误,说明故事中的精彩在生活中也有,这样写丰富了文章的内容。

【解析】此题考查对文学作品的思想内容与艺术特色的综合赏析的能力。思想内容是文章的主旨,就是一篇文章的灵魂所在,就是作者主要要反映的内容,是作者写文章的目的。艺术特色一般来说,赏析它的结构,独特的修辞,这类题型都要结合小说三要素人物、情节、环境。B项,“说明善意而美丽的错误是中国故事里普遍的现象,只有这样才能演绎出美丽的故事”错误,于文无据。故选B。

【答案】 B

2.在文中,作者选取了中国故事中的哪几个“错误”?根据这些内容,概括文中“错误”的含义。

【答案】 ①由周瑜醉后仍能听出乐工的错误写到弹琴女子故意弹错,只为换得周郎的回首。②《红楼梦》中女娲补天时多了一块没被补天的石头,才有了后面一系列歌哭交感的故事。③《水浒传》中洪太尉禁不住诱惑,放走了一百零八个魔王,后面才有了梁山好汉扶弱济贫的故事。④《镜花缘》中的百花仙子因为犯了一点小错,才有了后来多位仙子被贬入凡尘的情节。“错误”具体指中国故事开端中常见的善意而美丽的小小的差错、无心的过失。“错误”的含义:在中国,错误不见得就是一件坏事,一些小小的、无心的过失或错误,常常是善意而美丽的,人们要学会包容它。

【解析】 本题考查学生筛选概况信息的基本能力。解答本类型题目一定要善于追本溯源寻依据,抓因求果找理由,此类题目的有效信息往往是隐蔽的、分散的。根据要求非常谨慎地从原文中寻找辨识有效信息,并将有效信息进行剪辑组合,形成全面的符合要求的答案。本题一共有两问。第一问的答案在文章的前半部分,涉及周瑜、《红楼梦》《水浒传》《镜花缘》,概括出故事的内容,答案不难得出。如由周瑜醉后仍能听出乐工的错误写到弹琴女子故意弹错,只为换得周郎的回首。由《红楼梦》中女娲补天时多了一块没被补天的石头,才有了后面的故事。由《水浒传》中洪太尉放走了一百零八个魔王,后面才有了梁山好汉扶弱济贫的故事。由《镜花缘》中的百花仙子因为犯了小错,才有了多位仙子被贬入凡尘的情节。第二问涉及理解词语的含义,答案在文章的结尾部分,“在中国,那些小小的差错,那些无心的过失,都有如偏离大道以后的岔路”,是“生命和人世在其严厉的大制约和惨烈的大叛逆之外又何妨理采中国式的小差错、小谬误或小小的不精确”。运用摘录法即可得出答案。

★3.从文章主旨的角度,分析文章的行文思路。

【解析】 本题考查分析作品结构,概括作品主题的能力。解答此类题目要抓住文中的观点句、过渡句、总领句、总结句等划分段落层次,找出使用的论证方法,然后加以概括。从文章主旨来看,作者要论证自己的观点,即“在中国,错误不见得是一件坏事”。为达到这一目的,作者的行文思路是先提出观点,之后用中国著名的古代故事进行论证,作者觉得论证效果还不够,于是又和外国故事中的“叛逆”进行对比,强调观点“错误”是善意而美丽的小小的差误、无心的过失。最后用现实中自己学生的例子再次证明“错误不见得是一件坏事”。文章的思路由郑愁予的《错误》引入话题——中国故事中的“错误”——中国故事中的“错误”与外国故事中的“叛逆”的区别——生活中的“错误”——“容错误”的主题。

【答案】 行文思路:①开篇点题,并以郑愁予的诗作《错误》引出中国故事中的“错误”。②接着用中国故事进行阐释。③然后再用现实生活中的错误说明“有时错误也能演绎出精彩”。④最后呼应开头,总结全文,提醒人们要学会包容“一些小小的、无心的过失或错误”,卒章显志,升华主旨。

二、分析句段作用

(一)考点剖析

句段的作用,指某些关键语句、语段在表现文章主旨、情感观点态度上的作用。

具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。句段作用是文章考查的重点和热点。

(二)试题类型

1.××句(段)作者这样写有什么作用(好处、效果、目的、用意、妙处)?

2.××句(段)在全文结构上的作用?

3.说说画线处的句子在文中的好处。

4.作者为什么要写这一段或这一句子?

5.某段或某句删去行不行?为什么?

例如:(2014·山东省高考卷)这篇游记为什么从杜诗写起?(黄裳《浣花草堂》)(4分)

【审题要点】 游记 为什么 从杜诗写起

【解题思路】 本题考查分析句段作用的能力。解答该题要从“内容”和“结构”两方面考虑。(1)内容上,要考虑“杜诗”和杜甫的关系,还要考虑“杜诗”的内容和作者之间的关系,给作者的感受。从“杜诗”与游记的关系上看,此次游览的对象是浣花草堂,浣花草堂的主人是杜甫,杜甫是诗人,从“杜诗”写起,符合浏览地主人的身份。从“杜诗”的内容和作者之间的关系上看,“杜诗”中描写山川风物的诗,引发了作者新鲜的感受。(2)结构上,主要考虑文章开头的作用,比如引出下文,统领全文等。作者在文章的开头写读《杜诗集注》及感受,是为了表现作者想对杜甫有更深刻的了解,具有统领全文的作用。从“杜诗”与下文的关系来看,开头写“杜诗”,是为了引出下面要游览的草堂。

【答案】 (1)符合浣花草堂主人杜甫的诗人身份;(2)“杜诗”中那些描写山川风物的诗,引发了作者更为新鲜的感受,以此统领全文。(3)引出浣花草堂。

(三)指点迷津

解答句段作用类题——“两角度”

角度一:思想内容

在整体把握全文思路的基础上,认识阅读所给句段本身,通过阅读,明确它写了什么,主要包括陈述对象是什么、怎样陈述的、作者表达的感情是什么等。另外,还要关注它在表达技巧上有何突出特点。

角度二:篇章结构

句段的作用要着眼于文章结构,其位置不同,作用也不尽相同,具体作用如下:

常见开

头的作

用

悬念法开头

造成悬念,引出下文的……,并引起读者思考,引起读者阅读兴趣。

写景法开头

交代故事发生的环境,渲染……气氛,烘托人物心情,暗示……主题。

常见结

尾的作

用

欧·亨利式结局

①在结构安排上,这种结局使故事情节陡生波澜,出人意料,产生极大的表现力和震撼力;②在表现手法上,与上文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中,从而引发思考,突出主旨。

令人伤感的结局

①在人物形象上,能够突出人物性格,丰富人物形象;②在内容情感上,能够强化意图,深化主题思想;③在读者方面,这种结局令人感动和回味,引人思考,强化主题。

令人喜悦的结局

①在主题方面,能够凸显人性和生活的美好,满足人们的期盼;②在表达效果方面,完整的情节和圆满的结局完成了人物形象的塑造,使主人公更具代表性;③在读者体验方面,这种结局与主人公和作者的意愿和谐一致,令人愉悦,易于引起读者的感情共鸣。

戛然而止的结局

除上述作用外,还可以留下空白,让读者回味不尽。

过渡(中间)的作用

承上启下,转换话题;前后呼应。

另外,有的还要从表达效果方面作答。

【答题模板】

模板一:文段点题(照应文题或首尾呼应),表现了……,渲染了……,自然引出下文,为下文叙写……事(人、物)作铺垫,使行文自然而巧妙。

模板二:文字本身要表达的内容(形象、主旨、情感等)与主体内容的关系(一般为因果、反衬对比等关系)+结构作用(含相关结构作用的文体内容分析)。

(四)真题演示

(2016·天津市高考卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

在母亲的屋檐下

彭程

①少年时代的伙伴自大洋彼岸归来探亲,多年未见,把盏竟夜长谈。我们聊到故乡种种情形,特别谈到了家乡方言,兴之所至,后来两人干脆用家乡话谈起来。

②本来以为这么多年不使用,很多方言都已忘记,不料却在此时鲜明地复活了。恍惚中,甚至忆起了听到这些话时的具体情景,眼前浮现出了说话人的模样。友人感慨:真过瘾。

③在一种语言中浸润得深入长久,才有资格进入它的内部,感知它的种种微妙和玄奥,那些羽毛上的光色一样的波动,青瓷上的釉彩一般的韵味。几乎只有母语,我们从牙牙学语时就亲吻的语言,才应允我们做到这一点。

④关于母语,英文里的一个说法,最有情感温度,也最能准确地贴近本质:mother tongue,直译就是“妈妈的舌头”。从妈妈舌头上发出的声音,是生命降临时听到的最初的声音,浸润着爱的声音。多么深邃动人的诗意!在母语的呼唤、吟唱和诵读中,我们张开眼睛,看到万物,理解生活,认识生命。

⑤诗作为浓缩提炼过的语言,是语言的极致。它可以作为标尺,衡量一个人对一种语言熟悉和理解的程度。“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼坍了”,说的是世事沧桑,人生无常。“而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋”,说的是心绪流转,昨日遥遥。没有历史文化为之打底,没有人生经历作为铺垫,就难以深入地感受和理解其间的沉痛和哀伤,无奈和迷茫。它们宜于意会,难以言传。

⑥每一种语言都连接着一种文化,通向一种共同的记忆。文化有着自己的基因,被封存在作为载体和符号的特有的语言中。仿佛一千零一夜的故事中,阿里巴巴的山洞里,藏着稀世的珍宝。

⑦“芝麻开门吧!”咒语念起,山洞石门訇然敞开,堆积的珠宝浮光跃彩。

⑧但洞察和把握一种语言的奥秘,不需要咒语。时间是最重要的条件。在一种语言中沉浸得足够久了,自然就会了解其精妙。有如窖藏老酒,被时光层层堆叠,然后醇香。瓜熟蒂落,风生水起,到了一定的时候,语言中的神秘和魅惑,次第显影。音调的升降平仄中,笔画的横竖撇捺里,有花朵摇曳的姿态,水波被风吹拂出的纹路,阳光下明媚的笑容,暗夜里隐忍的啜泣。

⑨对绝大多数人来说,只有母语,才有这样的魅力和魄力,承担和覆盖。日升月落,春秋代序;昼夜不舍的流水,亘古沉默的荒野;鹰隼呼啸着射向天空,羊群蠕动成地上的云团;一颗从眼角滑落的泪珠有怎样的哀怨,一声自喉咙迸发的呐喊有怎样的愤懑。一切,都被母语捕捉和绾结,表达和诉说。

⑩我骄傲于自己母语的强大生命力。五千年的漫长历史,灾祸连绵,兵燹不绝,而一个个方块汉字,就是一块块砖石,当它们排列衔接时,便仿佛垒砌了一个广阔而坚固的壁垒,牢牢守卫了一种古老的文化,庇护了一代代呼吸沐浴着它的气息的亿兆的灵魂。

童年在农村度过。记事不久的年龄,有一年夏天,大人在睡午觉,我独自走出屋门到外面玩,追着一只蹦蹦跳跳的兔子,不小心走远了,一直走进村外一片茂密的树林中,迷路了,害怕得大哭。但四周没人听到,只好在林子里乱走。过了好久,终于从树干的缝隙间,望见了村头一户人家的屋檐。

一颗悬空的心倏地落地了。

对于长期漂泊在外的人,母语熟悉的音调,带给他的正应该是这样的一种返归家园之感。一个汉语的子民,寄居他乡,母语便是故乡的方言土语;置身异国,母语便是方块的中文汉字。“官秩加身应谬得,乡音到耳是真归”,故乡的语言,母语的最为具体直观的形式,甚至关联到了存在的确凿感。

因为时时相与,反而熟视无睹。就像对于一尾悠然游弋的鱼儿,水的环抱和裹挟是自然而然的,不需要去意识和诘问的。但一旦因某种缘故离开了那个环境,就会感受到置身盛夏沙漠中般的窒息。被拘禁于全然陌生的语言中,一个人也仿佛涸辙之鲋,最渴望母语的濡沫。那亲切的音节声调,是一股直透心底的清凉水流。

每一种语言的子民们,在自己母语的河流中,泅渡,游憩,俯仰,沉醉,吟咏,创造出灿烂的文化,并经由翻译传播,成为说着不同语言的人们共同的精神财富。以诗歌为证,《鲁拜集》中波斯大诗人伽亚谟及时行乐的咏叹,和《古诗十九首》里汉代中国人生命短暂的感喟,贯穿了相通的哲学追问;中世纪的意大利,彼特拉克对心上人劳拉的十四行诗倾诉,和晚唐洛阳城里,李商隐写给不知名恋人的无题七律,或者隽永清新,或者宛转迷离,各有一种入骨的缠绵。让不同的语言彼此尊重,在交流中使各自的美质得到彰显和分享。

热爱来自母亲的舌尖上的声音,应该被视为是一个人的职责,他的伦理的基点。他可以走向天高地阔,但母语是他的出发地,是他不断向前伸延的生命坐标轴线上,那一处不变的原点。

(原载《光明日报》,有删节)

作者回忆童年迷路的经历,在文中有什么作用?

【解题步骤】

第一步:确定段落位置

“作者回忆童年迷路的经历”是在文章的第 段,位于文章的中间。

第二步:分析内容上的作用

第 段是回忆童年时迷路又找到路的过程,第 段则将这一过程比喻为游子回归母语的感受,强调的是一种“返归家园”的安全感。

第三步:分析结构上的作用

“望见了村头一户人家的屋檐”呼应了题目“屋檐”。“作者回忆童年迷路的经历”属于记叙,引出了后面的议论。

第四步:整合形成答案

【答案】 (1)内容上,用孩子迷路比喻游子离开母语,强调母语给人带来的庇护感和安全感。(2)结构上,呼应题目“屋檐”,引出下面的议论。

(五)对点练习

两年经典模拟题练习

(2019·湖南省师范大学附属中学模拟题)阅读下面的文字,完成下面题目。

千年丝路归去来

陈晋源

①从未见过这样完整的天地,剔透的天没有任何白云,蓝瓦瓦地将大地罩了个严严实实,地也是尽力地延展,在尽头迫不得已而与天交于一线。这无垠的沙地与戈壁本没有路,一个脚印踏过,来一阵风,便什么也不再留下。

②这样的一方天地,一直在沉睡。终于,公元前138年,等来了一位27岁的年轻人,他与和他年纪相仿的君主“一拍即合”,为了击退匈奴,决心打通西域。这位正值盛年的侍从官,从汉武帝刘彻的手中接过象征授权的符节,再拜君主,一表心系朝廷的忠心,二表定当竭力完成任务的决心。前路漫漫,这位名叫张骞的侍从官,带领着身后的100多名随行人员,转身骑上骏马,向西域进发。这一转身,便是一个新纪元的序曲。

③马匹走在沙丘上,四周悄无声息。久居长安城,从未见过如此阔大的景致,他惊叹于大自然的壮美,心底同时也有些寒意,漠漠平沙有一种令人畏惧的肃穆。天似穹庐,笼盖四方沙地。人与马被晚霞映得通红,犹如披着一件神圣的袈裟。

④张骞用一生丈量出一条蜿蜒的路,这条路将时间与空间融为一体。再大的风也抵挡不住历史的进程,丝绸之路应运而生,长安和罗马,形形色色的人一队又一队,带有中亚的骏马、印度的医药、西亚的金银器、美洲的棉花和番薯……在这贫瘠的地上留下了文明的印记。

⑤张骞来过后,这里便设有玉石障,五代是天门关,明代又称嘉峪关。站在关上,天地尽是金黄,城楼的砖与戈壁沙漠连在一起,分不清彼此,仿佛这嘉峪关是大自然一手造就的。古老的风,似从城墙上吹起,让人感受到历史的厚重。

⑥一阶阶走下千古关隘,觉得这已经被风干的历史,此刻却都活了起来。我能听到,驼铃声、熙攘的人声和着羌笛和胡笳,点缀着这条路,与自然浑为一体。随着人群来到关隘里的一个小楼之前,这座红色木制的关帝庙,与这个土黄色的世界格格不入。敦煌这一带本该是佛教盛行之地,那莫高窟、榆林窟,吸引了一代代工匠前来修葺,也吸引了中外虔诚的信徒来此拜谒。

⑦可偏偏,为什么在这丝路之上,出现了这样一座庙?殿内供奉着关公,手持青龙偃月刀,赤面长髯,带着一种与莫高窟瑰丽色调完全不同的美感。这座庙告诉后人,古代在这里戍守边关的人是山西人。因为关帝来自山西运城。

⑧运城与嘉峪关,家乡与边邑,1600多公里,唯有信仰能跨越这段距离。这样的信仰,又在有形的丝绸古路之上架设起一条无形的精神之路。人们虽然殊途,但最终会同归于内心深处的那份安宁。这份安宁,可以抵抗走在大漠中深深的不安感。丝路古道,将急切的军令和温暖的家书,由内地传向边疆或者从边疆传回内地。

⑨我开始想象古时戍守边关人的生活:扎营、练兵、打仗,闲暇时注视着远方若有若无的地平线和家乡的方向。“无事则耕,有事则战”,在那个闭塞的地方,唯一的乐趣可能就是闲暇时去戏台子转一转吧,听听边塞的曲艺,那铿铿的撼动天地的锣鼓声中,或许可以听到秦腔,运城离着陕西很近,所以秦腔也能被认作是乡音了。听到了,心中又不禁翻腾起不尽的乡思。一台戏终了,还可以在戏台周围打听打听各路的讯息,运气好,会收到家人的口信。

⑩1516年,这明代的重要隘口被满速儿汗攻破,大西洋上船只的黑烟也渐渐代替了丝路上的驼铃。清朝末年,这座要塞被荒废,众人东迁,官道与民道一同成为了百姓的弃子。一百年后,一把火也将那座古物烧成断壁残垣。这段历史画上了句号。中原的史官把卷帙一片片翻过,此处的西风裹着沙,也一层一层地将这条昔日繁华的古道淹没。

此后,中原大地一如这沉默的古道一般,强盛不再,自信不再,被列强践踏,被帝国瓜分。

时间转到今日,我来到此地,又是喧闹的景致了,游客熙攘。这样一条用丝绸点缀的路已然复活。同时复兴和崛起的,还有整个民族。

(有删改)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.本文开头用雄浑的笔调描绘出戈壁滩苍茫的景色和恶劣的环境,也从侧面表现出开辟丝绸之路的艰辛和伟大。

B.作者游览嘉峪关,抚今追昔,感慨万千。任笔端在现实与想象间来回穿梭,连缀出一幅幅壮丽的关外图景。

C.第③段运用比喻的手法和诗意的语言,把张骞出使西域这一具有特殊历史意义的事件描绘得庄严又神圣。

D.第⑨段中描写了古时戍守边关者孤独单调的生活,渲染了将士们的思乡之情和有家不能回的哀怨之情。

【解析】本题综合考查对理解内容、概括作品主旨以及分析人物形象的能力。D项,“渲染了将士们……有家不能回的哀怨之情”错误,该信息属于无中生有,从文中来看,作者描写古时戍守边关者孤独单调的生活目的是渲染将士们的思乡之情,突出开辟丝绸之路的重大意义。故选D。

【答案】 D

★2.文章最后一段有什么作用?请结合文章内容做简要分析。

【解析】 本题考查分析作品结构的能力。本题“文章最后一段有什么作用?请结合文章内容做简要分析”,这是考查段落的作用,先分析概括最后一段写了什么内容,表现了什么,再看这些内容和上文以及主旨的关联。从内容上来看,文章最后一段用“喧闹”“熙攘”“复活”等词语体现出丝绸之路的复兴,而上文写的却是丝绸之路的衰落,前后内容构成鲜明的对比;从结构上来看,“这样一条用丝绸点缀的路已然复活”中的“复活”照应了标题“千年丝路归去来”中的“去”和“来”;从主旨上来看,文章结尾说“同时复兴和崛起的,还有整个民族”,文章从“丝绸之路的复兴”想到“民族的复兴和崛起”,深化了文章的主旨。

【答案】 (1)与前文形成对比,前文作者写了丝绸之路的衰落,本段写丝绸之路的复兴;(2)照应标题,“这样一条用丝绸点缀的路已然复活”照应标题中的“千年丝路”的“去”和“来”; (3)深化主题,一带一路的建设象征着古丝绸之路的复兴,如今中华民族开始崛起,中国已经踏上复兴之路。

3.文中对张骞出使西域这一事件评价极高,说“这一转身,便是一个新纪元的序曲”,结合全文阐述你的理解。

【答案】 (1)这句话的内涵是张骞从汉廷转身出使西域,是汉朝击退匈奴,开辟强盛王朝的新纪元的开端。(2)将张骞出使西域比喻为“新纪元的序曲”,形象地揭示了他开辟丝绸之路这一壮举深远的历史意义。(3)表达了作者对开辟丝绸之路,促进汉文化与沿途民族文化的碰撞,加强中西方文明交流的赞颂之情。

【解析】 本题考查体会重要语句的丰富含义,品味精彩的语言表达艺术的能力。理解句子的含义主要有如下几种方法:从句子中的重要词语入手;从分析句子的位置入手;从分析句子的表达入手。从文中来看,“这一转身,便是一个新纪元的序曲”在文章第②段,关键词是“转身”“新纪元”“序曲”,从前面“这位名叫张骞的侍从官,带领着身后的100多名随行人员,转身骑上骏马,向西域进发”这句可知,“转身”的对象是“张骞”,而“转身”是指张骞从汉廷转身向西域出发;从后文“丝绸之路应运而生。长安和罗马……在这贫瘠的地上留下了文明的印记”这一内容可知,“新纪元”是指国家强盛,文明开始,“序曲”是比喻事情、行动的开端,文中把张骞出使西域比喻成“新纪元的序曲”,这是肯定了张骞之行开辟丝绸之路的意义,作者以此表达对张骞开辟丝绸之路促进汉文化和沿途民族文化碰撞,加强文明交流的赞颂之情。