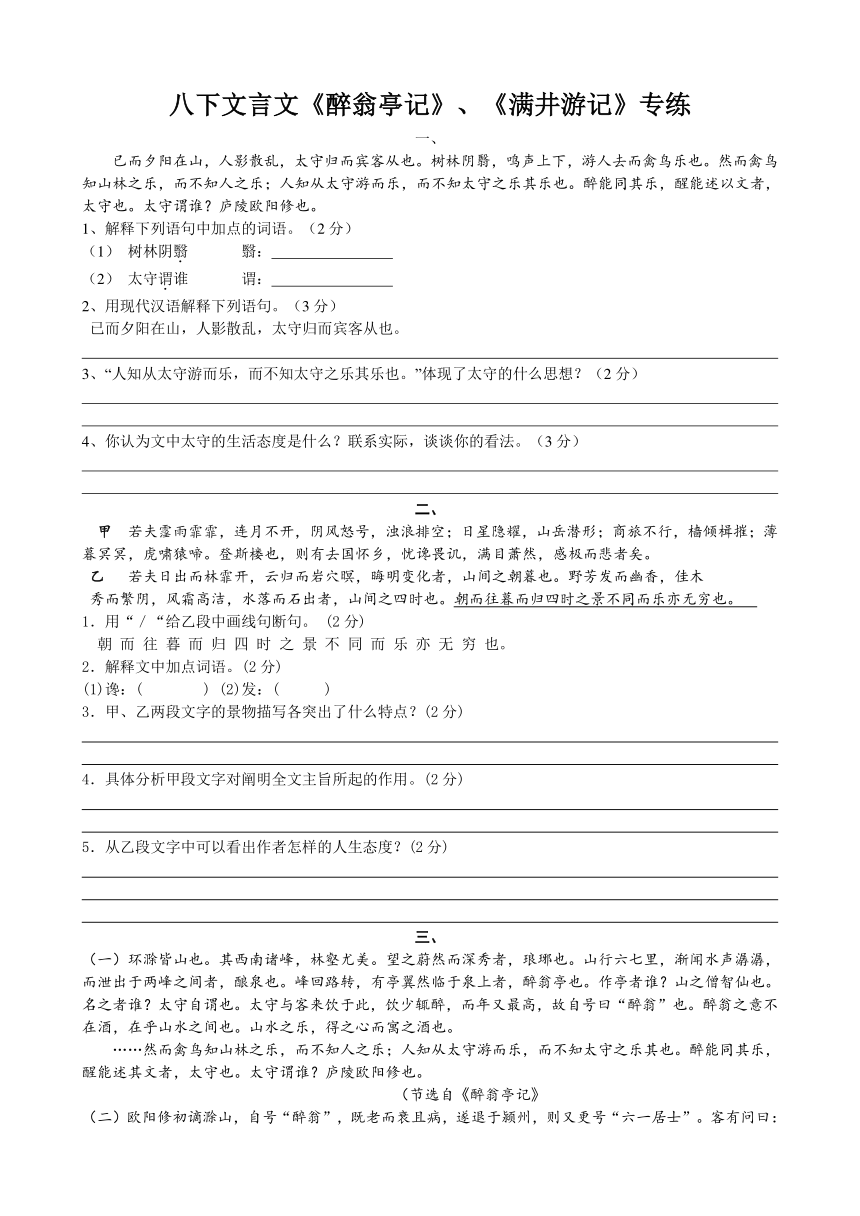

八下文言文《醉翁亭记》、《满井游记》专练

文档属性

| 名称 | 八下文言文《醉翁亭记》、《满井游记》专练 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

八下文言文《醉翁亭记》、《满井游记》专练

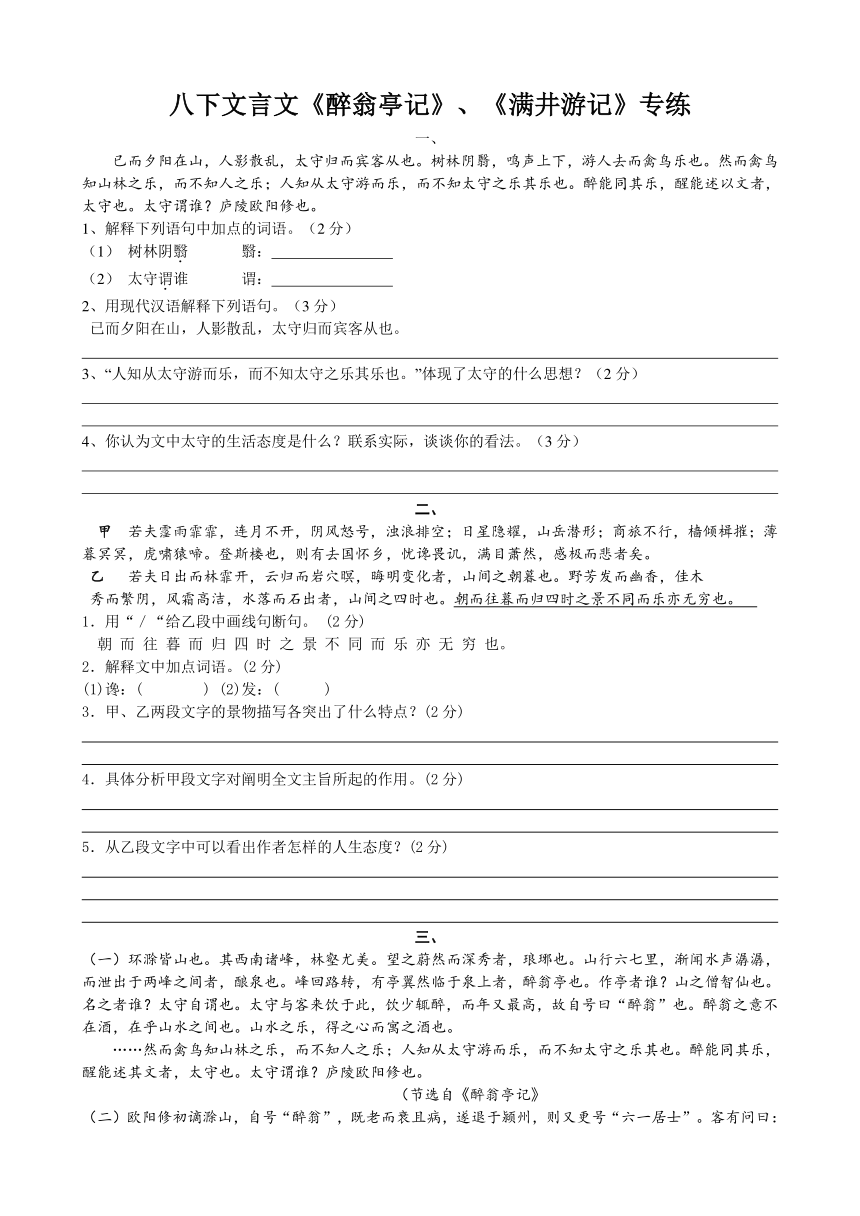

一、

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

1、解释下列语句中加点的词语。(2分)

(1) 树林阴翳 翳:

(2) 太守谓谁 谓:

2、用现代汉语解释下列语句。(3分)

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

3、“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”体现了太守的什么思想?(2分)

4、你认为文中太守的生活态度是什么?联系实际,谈谈你的看法。(3分)

二、

甲 若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

乙 若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木

秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往暮而归四时之景不同而乐亦无穷也。

1.用“/“给乙段中画线句断句。 (2分)

朝 而 往 暮 而 归 四 时 之 景 不 同 而 乐 亦 无 穷 也。

2.解释文中加点词语。(2分)

(1)谗:( ) (2)发:( )

3.甲、乙两段文字的景物描写各突出了什么特点?(2分)

4.具体分析甲段文字对阐明全文主旨所起的作用。(2分)

5.从乙段文字中可以看出作者怎样的人生态度?(2分)

三、

(一)环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泄出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰“醉翁”也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

……然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其也。醉能同其乐,醒能述其文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》

(二)欧阳修初谪滁山,自号“醉翁”,既老而衰且病,遂退于颍州,则又更号“六一居士”。客有问曰:“六一何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而尝置酒一壶。客曰:是为五一尔,奈何?居士曰:以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎!”客笑曰:“子欲逃名乎?而屡易其号,此庄生所谓畏影而走乎日中者也。余将见子疾走、大喘、渴死,而君不得逃也。”居士曰:“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也。吾为此名,聊以志吾之乐尔。”

(节选自《诗人玉屑》)

注:①三代:指夏、商、周三代。(2>金石:指钟鼎文及碑文。③逃名:逃避名声,不求名

声。④志:记述。

1、下面句子中加点词语的意思。(2分)

(1)名之者谁 名:

(2)欧阳修谪滁州 谪:

2、代汉语写出下面句子在文中的意思。(2分)

有亭冀然临于泉上者,醉翁亭也。

3、上面语段内容,分别写出欧阳修自号“醉翁”和“六一居士”的原因。(2分)

4、同时期,欧阳修分别以什么为乐 请根据上面语段内容加以概括。(4分)

在滁州时:

在颍州时:

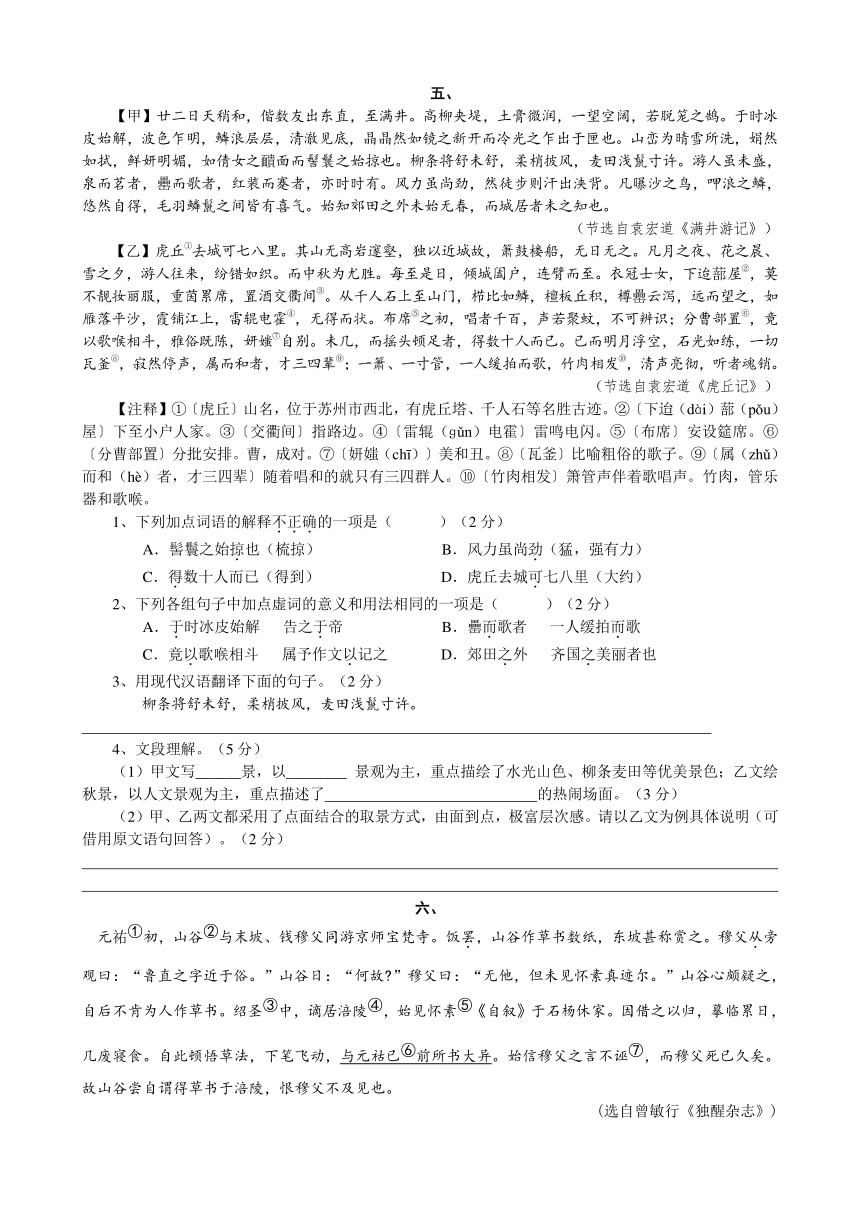

四、

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒冽,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

1、本文作者是欧阳修,自号醉翁,晚年又号 ,他是 (朝代)著名文学家。(1分)

2、解释下列加点词语在文中的意思。(2分)

(1)翼然临于泉上者( ) (2)佳木秀而繁阴( )

(3)山肴野蔌( ) (4)觥筹交错( )

3、文章第二自然段不仅写出了朝暮之景,还描绘了四时的景物变化。作者抓住了甲时的哪些景物来表现山水之美 请用自己的语言概括。(2分)

答:

4、作者为我们展示了风光绮丽的自然美景之后,又在第三自然段描绘了“滁人游”“太守宴”“众宾欢”“太守醉”四幅图画。请体会作者为什么首先描绘“滁人游”这幅画面。(2分)

答:

5、“言在笔先,意在笔后”,作者放情林木,纵意山水,让我们通过这美丽的风景体会到了太守独特的游乐情怀。你认为作者在此文中表达了怎样的情感 (3分)

答:

五、

【甲】廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。

(节选自袁宏道《满井游记》)

【乙】虎丘①去城可七八里。其山无高岩邃壑,独以近城故,箫鼓楼船,无日无之。凡月之夜、花之晨、雪之夕,游人往来,纷错如织。而中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。衣冠士女,下迨蔀屋②,莫不靓妆丽服,重茵累席,置酒交衢间③。从千人石上至山门,栉比如鳞,檀板丘积,樽罍云泻,远而望之,如雁落平沙,霞铺江上,雷辊电霍④,无得而状。布席⑤之初,唱者千百,声若聚蚊,不可辨识;分曹部置⑥,竟以歌喉相斗,雅俗既陈,妍媸⑦自别。未几,而摇头顿足者,得数十人而已。已而明月浮空,石光如练,一切瓦釜⑧,寂然停声,属而和者,才三四辈⑨;一箫、一寸管,一人缓拍而歌,竹肉相发⑩,清声亮彻,听者魂销。

(节选自袁宏道《虎丘记》)

【注释】①〔虎丘〕山名,位于苏州市西北,有虎丘塔、千人石等名胜古迹。②〔下迨(dài)蔀(pǒu)屋〕下至小户人家。③〔交衢间〕指路边。④〔雷辊(ɡǔn)电霍〕雷鸣电闪。⑤〔布席〕安设筵席。⑥〔分曹部置〕分批安排。曹,成对。⑦〔妍媸(chī)〕美和丑。⑧〔瓦釜〕比喻粗俗的歌子。⑨〔属(zhǔ)而和(hè)者,才三四辈〕随着唱和的就只有三四群人。⑩〔竹肉相发〕箫管声伴着歌唱声。竹肉,管乐器和歌喉。

1、下列加点词语的解释不正确的一项是( )(2分)

A.髻鬟之始掠也(梳掠) B.风力虽尚劲(猛,强有力)

C.得数十人而已(得到) D.虎丘去城可七八里(大约)

2、下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.于时冰皮始解 告之于帝 B.罍而歌者 一人缓拍而歌

C.竟以歌喉相斗 属予作文以记之 D.郊田之外 齐国之美丽者也

3、用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。

4、文段理解。(5分)

(1)甲文写______景,以________ 景观为主,重点描绘了水光山色、柳条麦田等优美景色;乙文绘秋景,以人文景观为主,重点描述了 的热闹场面。(3分)

(2)甲、乙两文都采用了点面结合的取景方式,由面到点,极富层次感。请以乙文为例具体说明(可借用原文语句回答)。(2分)

六、

元祐①初,山谷②与末坡、钱穆父同游京师宝梵寺。饭罢,山谷作草书数纸,东坡甚称赏之。穆父从旁观曰:“鲁直之字近于俗。”山谷日:“何故 ”穆父曰:“无他,但未见怀素真迹尔。”山谷心颇疑之,自后不肯为人作草书。绍圣③中,谪居涪陵④,始见怀素⑤《自叙》于石杨休家。因借之以归,摹临累日,几废寝食。自此顿悟草法,下笔飞动,与元祜已⑥前所书大异。始信穆父之言不诬⑦,而穆父死已久矣。故山谷尝自谓得草书于涪陵,恨穆父不及见也。

(选自曾敏行《独醒杂志》)

【注释】①元祜:宋哲宗赵煦年号。②山谷:黄庭坚,字鲁直,号山谷道人,“宋四大书法家”之一,下文的“钱穆父”、“石杨休”都是人名。③绍圣:宋哲宗赵煦年号。④涪陵:地名。⑤怀素:唐代大法家,以善“狂草”出名。存世书迹《自叙》对后世影响很大。⑥已:同“以”。⑦不诬:不假:

(1).用“/“给文中画线句子划分良朗读节奏。(只划一处)(1分)

与 元 祐 已 前 所 书 大 异

(2).解释文中加点词语。(2分)

(1)罢:( ) (2)从:( )

(3).说说“故山谷尝自谓得草书于涪陵,恨穆父不及见也”的意思。(2分)

(4).文中哪两个词语鲜明地表达了山谷对穆父之言的看法 (2分)

(5).山谷草法从“近于俗”到“下笔飞动”,是哪三个重要原因促成 请根据文中信息概括。(3分)

七、

亮少有逸群之才,身长八尺,容貌甚伟,时人异焉。遭汉末扰乱,随叔父玄避难荆州。躬耕于野,不求闻达。时左将军刘备以亮有殊量,乃三顾亮于草庐之中。亮深谓备雄姿杰出,遂厚相结纳。及魏武帝①南征,荆州刘琮举州委质②而备失势,众寡③而无立锥之地。亮时年二十七,乃建④奇策,身使孙权,求援吴会⑤。权既宿服仰备,又睹亮奇雅,甚敬重之,即遣兵三万人以助备。备得用与武帝交战大破其军乘胜克捷。江南悉平。后亮助备又西取益州。益州既足,以亮为军师。将军备称帝号,拜亮为丞相。 (选自晋·陈寿《进<诸葛亮集>表》)

【注释】①魏武帝:曹操。 ②举州委质:把整个荆州作为见面礼送给曹操。 ③众寡:人数少。 ④建:提出。 ⑤吴会:吴国。

1、下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是(3分)

A.乃三顾亮于草庐之中/顾野有麦场 B.乃建奇策/策之不以其道

C.身使孙权/如使人之所欲莫甚于生 D.江南悉平/事无大小,悉以咨之

2、用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,只限两处。(2分)

备得用与武帝交战大破其军乘胜克捷。

3、用现代汉语翻译文中画横线的句子。(6分)

(1)躬耕于野,不求闻达。(3分)

(2)益州既足,以亮为军师。(3分)

4、从本段文字来看,诸葛亮辅佐刘备做了哪些事情?(4分)

八下文言文《醉翁亭记》、《满井游记》专练

答案:一、1.(1)翳:遮盖

(2)谓:为,是评分标准:(2分) 每题1分。

2.示例:不久太阳落山,人影零散纷乱,这是太守归来宾客跟随。评分标准:(2分)翻译正确,一句一分。

3.与民同乐。评分标准:(2分) 意思相近即可。

4. 示例:太守的生活态度是积极乐观的。在实际生活中,我每遇到一点困难就怨天尤人,不去寻找解决困难的办法,而作者在仕途受挫的情况下,没有抱怨,而是心系百姓,与民同乐。他是我学习的榜样,我要学习他这种乐观向上的精神和积极进取的人生态度。

评分标准:(3分)生活态度1分,联系实际谈看法2分。

二、答案:1.朝 而 往/暮而 归/四 时 之 景 不 同 / 乐 亦 无 穷 也。

2(1)说坏话(1分)(2)开放(1分)

3甲段:悲凉/萧然(1分)乙段:变幻无穷(四时不同、早晚不同)(1分

4作用:本段以悲景渲染“悲情”、与下文的“喜情”形成鲜明的对比,从而引出 “古仁人”“不以物喜,不以已悲”的思想,最后点明全文主旨。(2分)5(1)随遇而安、与民同乐。(2分)

三、1、(1)命名(1分)(2)降职(远调、贬官)(1分)(共2分)

2、有一个亭子四角翘起像鸟张开翅膀一样高踞在泉水边的(有一个四角翘起像鸟张开趣膀一样高踞在泉水边的亭子),是醉翁亭。 (判断句,l分;全句大意,1分。共2分)

3、少辄醉.年又最高(l分)家有六个“一”(一万卷书,一千卷金石遗丈,一张琴,一局棋,一壶酒,一老翁)(1分)(共2分)

4、与民同乐(2分)(若答“山水之乐”给l分) 在琴棋书酒中自得其乐(2分) (意思对即可。共4分)

四、1、六一 居士北宋或宋(共1分,每空0.5分)

2、(1)“像鸟张开翅膀一样”或答“像鸟展翅的样子” (2)“开花,这里指滋长”或答“茂盛” (3)“菜蔬”或答“蔬菜”(4)酒杯(共2分,每小题0。5分)

3、春天野花盛开,夏天树木茂盛,秋天风高霜浩,冬天水落石出。或者答“野花、树木、风霜、水石。”

4、滁州人如此兴高采烈出游,是因为生活安定富足,这与太守的励精图治有关,写这些是为了引出下文的“太守醉”、 或者答“引出后面的置幅图画”或答“为下文写‘太守 醉’作铺垫。”(共2分,从任何一个角度答即呵)

5、围绕“热爱山水,寄情山水,随遇而安,与民间乐,排遗抑郁”其中任何一点回答即可”(共3分)

示例①:表现作者对美好山川的热爱及随遇而安,寄情山水,与民同乐的旷达情怀。

示例②:勾勒出了一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想。

示例③:表达了作者寄情山水以排遣抑郁的复杂感情。

五、1、C(2分)11.B(2分)

2、柳条将要舒展却还没有舒展,柔软的梢头在风中飘荡,麦苗破土而出,短小如兽颈上的毛,才一寸左右。或:柳树枝条好像在舒展又没有舒展开,柔软的柳梢在风中飘摇,麦苗像兽颈上的鬃毛,约有一寸来长。(2分。直译或意译均可,酌情评分)

3、(1)春(初春之、早春之) 自然 游人聚饮斗歌(意对即可。若只扣住“聚饮”或“赛歌”一个元素不得分)(3分。每空1分)

(2)答案示例:① 面:“箫鼓楼船,无日无之。凡月之夜、花之晨、雪之夕,游人往来,纷错如织。” 点:“而中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。” ② 面:“中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。” 点:“从千人石上至山门,栉比如鳞,……无得而状。” ③ 面:“布席之初,唱者千百,声若聚蚊,不可辨识。” 点一:“分曹部置,……才三四辈。” 点二:“一箫、一寸管,一人缓拍而歌,……听者魂销。”

六、(1)、与元祐已前所书/大异

(2)、结束(完了,停止)(1分) 跟随(1分)

(3)、所以山谷曾经自己认为是在涪陵深得草书的真谛,遗憾的是穆父未能看到自己的书法。

(4)、疑(1分) 信(1分)

(5)、(1)钱穆父的批评、指点(1分)(2)得到了怀素的《自叙》帖(1分)(3)自身的努力(1分)

七、1、D(A拜访/看见 B计谋/鞭打 C出使/假如 D都)

2、备得用与武帝交战/大破其军/乘胜克捷。

3、(1)亲自在田间耕种,不求出名显达。(“躬”、“闻达”、介宾后置句式,每处1分)

(2)益州充实之后,任命诸葛亮为军师。(“既”“足”“以……为”每处1分。“既”译成“已经”也可,“足”译成“富足”“丰足”也可。)

4、①出使东吴,结成孙刘联盟。②赤壁之战取胜,平定江南。③西取益州,并治理成功。(三点答出两点即可,每点2分。用文段中相关语句回答也可。)

一、

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

1、解释下列语句中加点的词语。(2分)

(1) 树林阴翳 翳:

(2) 太守谓谁 谓:

2、用现代汉语解释下列语句。(3分)

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

3、“人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”体现了太守的什么思想?(2分)

4、你认为文中太守的生活态度是什么?联系实际,谈谈你的看法。(3分)

二、

甲 若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

乙 若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木

秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往暮而归四时之景不同而乐亦无穷也。

1.用“/“给乙段中画线句断句。 (2分)

朝 而 往 暮 而 归 四 时 之 景 不 同 而 乐 亦 无 穷 也。

2.解释文中加点词语。(2分)

(1)谗:( ) (2)发:( )

3.甲、乙两段文字的景物描写各突出了什么特点?(2分)

4.具体分析甲段文字对阐明全文主旨所起的作用。(2分)

5.从乙段文字中可以看出作者怎样的人生态度?(2分)

三、

(一)环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泄出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰“醉翁”也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

……然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其也。醉能同其乐,醒能述其文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》

(二)欧阳修初谪滁山,自号“醉翁”,既老而衰且病,遂退于颍州,则又更号“六一居士”。客有问曰:“六一何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而尝置酒一壶。客曰:是为五一尔,奈何?居士曰:以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎!”客笑曰:“子欲逃名乎?而屡易其号,此庄生所谓畏影而走乎日中者也。余将见子疾走、大喘、渴死,而君不得逃也。”居士曰:“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也。吾为此名,聊以志吾之乐尔。”

(节选自《诗人玉屑》)

注:①三代:指夏、商、周三代。(2>金石:指钟鼎文及碑文。③逃名:逃避名声,不求名

声。④志:记述。

1、下面句子中加点词语的意思。(2分)

(1)名之者谁 名:

(2)欧阳修谪滁州 谪:

2、代汉语写出下面句子在文中的意思。(2分)

有亭冀然临于泉上者,醉翁亭也。

3、上面语段内容,分别写出欧阳修自号“醉翁”和“六一居士”的原因。(2分)

4、同时期,欧阳修分别以什么为乐 请根据上面语段内容加以概括。(4分)

在滁州时:

在颍州时:

四、

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

②若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

③至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒冽,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

④已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

1、本文作者是欧阳修,自号醉翁,晚年又号 ,他是 (朝代)著名文学家。(1分)

2、解释下列加点词语在文中的意思。(2分)

(1)翼然临于泉上者( ) (2)佳木秀而繁阴( )

(3)山肴野蔌( ) (4)觥筹交错( )

3、文章第二自然段不仅写出了朝暮之景,还描绘了四时的景物变化。作者抓住了甲时的哪些景物来表现山水之美 请用自己的语言概括。(2分)

答:

4、作者为我们展示了风光绮丽的自然美景之后,又在第三自然段描绘了“滁人游”“太守宴”“众宾欢”“太守醉”四幅图画。请体会作者为什么首先描绘“滁人游”这幅画面。(2分)

答:

5、“言在笔先,意在笔后”,作者放情林木,纵意山水,让我们通过这美丽的风景体会到了太守独特的游乐情怀。你认为作者在此文中表达了怎样的情感 (3分)

答:

五、

【甲】廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。

(节选自袁宏道《满井游记》)

【乙】虎丘①去城可七八里。其山无高岩邃壑,独以近城故,箫鼓楼船,无日无之。凡月之夜、花之晨、雪之夕,游人往来,纷错如织。而中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。衣冠士女,下迨蔀屋②,莫不靓妆丽服,重茵累席,置酒交衢间③。从千人石上至山门,栉比如鳞,檀板丘积,樽罍云泻,远而望之,如雁落平沙,霞铺江上,雷辊电霍④,无得而状。布席⑤之初,唱者千百,声若聚蚊,不可辨识;分曹部置⑥,竟以歌喉相斗,雅俗既陈,妍媸⑦自别。未几,而摇头顿足者,得数十人而已。已而明月浮空,石光如练,一切瓦釜⑧,寂然停声,属而和者,才三四辈⑨;一箫、一寸管,一人缓拍而歌,竹肉相发⑩,清声亮彻,听者魂销。

(节选自袁宏道《虎丘记》)

【注释】①〔虎丘〕山名,位于苏州市西北,有虎丘塔、千人石等名胜古迹。②〔下迨(dài)蔀(pǒu)屋〕下至小户人家。③〔交衢间〕指路边。④〔雷辊(ɡǔn)电霍〕雷鸣电闪。⑤〔布席〕安设筵席。⑥〔分曹部置〕分批安排。曹,成对。⑦〔妍媸(chī)〕美和丑。⑧〔瓦釜〕比喻粗俗的歌子。⑨〔属(zhǔ)而和(hè)者,才三四辈〕随着唱和的就只有三四群人。⑩〔竹肉相发〕箫管声伴着歌唱声。竹肉,管乐器和歌喉。

1、下列加点词语的解释不正确的一项是( )(2分)

A.髻鬟之始掠也(梳掠) B.风力虽尚劲(猛,强有力)

C.得数十人而已(得到) D.虎丘去城可七八里(大约)

2、下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.于时冰皮始解 告之于帝 B.罍而歌者 一人缓拍而歌

C.竟以歌喉相斗 属予作文以记之 D.郊田之外 齐国之美丽者也

3、用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。

4、文段理解。(5分)

(1)甲文写______景,以________ 景观为主,重点描绘了水光山色、柳条麦田等优美景色;乙文绘秋景,以人文景观为主,重点描述了 的热闹场面。(3分)

(2)甲、乙两文都采用了点面结合的取景方式,由面到点,极富层次感。请以乙文为例具体说明(可借用原文语句回答)。(2分)

六、

元祐①初,山谷②与末坡、钱穆父同游京师宝梵寺。饭罢,山谷作草书数纸,东坡甚称赏之。穆父从旁观曰:“鲁直之字近于俗。”山谷日:“何故 ”穆父曰:“无他,但未见怀素真迹尔。”山谷心颇疑之,自后不肯为人作草书。绍圣③中,谪居涪陵④,始见怀素⑤《自叙》于石杨休家。因借之以归,摹临累日,几废寝食。自此顿悟草法,下笔飞动,与元祜已⑥前所书大异。始信穆父之言不诬⑦,而穆父死已久矣。故山谷尝自谓得草书于涪陵,恨穆父不及见也。

(选自曾敏行《独醒杂志》)

【注释】①元祜:宋哲宗赵煦年号。②山谷:黄庭坚,字鲁直,号山谷道人,“宋四大书法家”之一,下文的“钱穆父”、“石杨休”都是人名。③绍圣:宋哲宗赵煦年号。④涪陵:地名。⑤怀素:唐代大法家,以善“狂草”出名。存世书迹《自叙》对后世影响很大。⑥已:同“以”。⑦不诬:不假:

(1).用“/“给文中画线句子划分良朗读节奏。(只划一处)(1分)

与 元 祐 已 前 所 书 大 异

(2).解释文中加点词语。(2分)

(1)罢:( ) (2)从:( )

(3).说说“故山谷尝自谓得草书于涪陵,恨穆父不及见也”的意思。(2分)

(4).文中哪两个词语鲜明地表达了山谷对穆父之言的看法 (2分)

(5).山谷草法从“近于俗”到“下笔飞动”,是哪三个重要原因促成 请根据文中信息概括。(3分)

七、

亮少有逸群之才,身长八尺,容貌甚伟,时人异焉。遭汉末扰乱,随叔父玄避难荆州。躬耕于野,不求闻达。时左将军刘备以亮有殊量,乃三顾亮于草庐之中。亮深谓备雄姿杰出,遂厚相结纳。及魏武帝①南征,荆州刘琮举州委质②而备失势,众寡③而无立锥之地。亮时年二十七,乃建④奇策,身使孙权,求援吴会⑤。权既宿服仰备,又睹亮奇雅,甚敬重之,即遣兵三万人以助备。备得用与武帝交战大破其军乘胜克捷。江南悉平。后亮助备又西取益州。益州既足,以亮为军师。将军备称帝号,拜亮为丞相。 (选自晋·陈寿《进<诸葛亮集>表》)

【注释】①魏武帝:曹操。 ②举州委质:把整个荆州作为见面礼送给曹操。 ③众寡:人数少。 ④建:提出。 ⑤吴会:吴国。

1、下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是(3分)

A.乃三顾亮于草庐之中/顾野有麦场 B.乃建奇策/策之不以其道

C.身使孙权/如使人之所欲莫甚于生 D.江南悉平/事无大小,悉以咨之

2、用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,只限两处。(2分)

备得用与武帝交战大破其军乘胜克捷。

3、用现代汉语翻译文中画横线的句子。(6分)

(1)躬耕于野,不求闻达。(3分)

(2)益州既足,以亮为军师。(3分)

4、从本段文字来看,诸葛亮辅佐刘备做了哪些事情?(4分)

八下文言文《醉翁亭记》、《满井游记》专练

答案:一、1.(1)翳:遮盖

(2)谓:为,是评分标准:(2分) 每题1分。

2.示例:不久太阳落山,人影零散纷乱,这是太守归来宾客跟随。评分标准:(2分)翻译正确,一句一分。

3.与民同乐。评分标准:(2分) 意思相近即可。

4. 示例:太守的生活态度是积极乐观的。在实际生活中,我每遇到一点困难就怨天尤人,不去寻找解决困难的办法,而作者在仕途受挫的情况下,没有抱怨,而是心系百姓,与民同乐。他是我学习的榜样,我要学习他这种乐观向上的精神和积极进取的人生态度。

评分标准:(3分)生活态度1分,联系实际谈看法2分。

二、答案:1.朝 而 往/暮而 归/四 时 之 景 不 同 / 乐 亦 无 穷 也。

2(1)说坏话(1分)(2)开放(1分)

3甲段:悲凉/萧然(1分)乙段:变幻无穷(四时不同、早晚不同)(1分

4作用:本段以悲景渲染“悲情”、与下文的“喜情”形成鲜明的对比,从而引出 “古仁人”“不以物喜,不以已悲”的思想,最后点明全文主旨。(2分)5(1)随遇而安、与民同乐。(2分)

三、1、(1)命名(1分)(2)降职(远调、贬官)(1分)(共2分)

2、有一个亭子四角翘起像鸟张开翅膀一样高踞在泉水边的(有一个四角翘起像鸟张开趣膀一样高踞在泉水边的亭子),是醉翁亭。 (判断句,l分;全句大意,1分。共2分)

3、少辄醉.年又最高(l分)家有六个“一”(一万卷书,一千卷金石遗丈,一张琴,一局棋,一壶酒,一老翁)(1分)(共2分)

4、与民同乐(2分)(若答“山水之乐”给l分) 在琴棋书酒中自得其乐(2分) (意思对即可。共4分)

四、1、六一 居士北宋或宋(共1分,每空0.5分)

2、(1)“像鸟张开翅膀一样”或答“像鸟展翅的样子” (2)“开花,这里指滋长”或答“茂盛” (3)“菜蔬”或答“蔬菜”(4)酒杯(共2分,每小题0。5分)

3、春天野花盛开,夏天树木茂盛,秋天风高霜浩,冬天水落石出。或者答“野花、树木、风霜、水石。”

4、滁州人如此兴高采烈出游,是因为生活安定富足,这与太守的励精图治有关,写这些是为了引出下文的“太守醉”、 或者答“引出后面的置幅图画”或答“为下文写‘太守 醉’作铺垫。”(共2分,从任何一个角度答即呵)

5、围绕“热爱山水,寄情山水,随遇而安,与民间乐,排遗抑郁”其中任何一点回答即可”(共3分)

示例①:表现作者对美好山川的热爱及随遇而安,寄情山水,与民同乐的旷达情怀。

示例②:勾勒出了一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想。

示例③:表达了作者寄情山水以排遣抑郁的复杂感情。

五、1、C(2分)11.B(2分)

2、柳条将要舒展却还没有舒展,柔软的梢头在风中飘荡,麦苗破土而出,短小如兽颈上的毛,才一寸左右。或:柳树枝条好像在舒展又没有舒展开,柔软的柳梢在风中飘摇,麦苗像兽颈上的鬃毛,约有一寸来长。(2分。直译或意译均可,酌情评分)

3、(1)春(初春之、早春之) 自然 游人聚饮斗歌(意对即可。若只扣住“聚饮”或“赛歌”一个元素不得分)(3分。每空1分)

(2)答案示例:① 面:“箫鼓楼船,无日无之。凡月之夜、花之晨、雪之夕,游人往来,纷错如织。” 点:“而中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。” ② 面:“中秋为尤胜。每至是日,倾城阖户,连臂而至。” 点:“从千人石上至山门,栉比如鳞,……无得而状。” ③ 面:“布席之初,唱者千百,声若聚蚊,不可辨识。” 点一:“分曹部置,……才三四辈。” 点二:“一箫、一寸管,一人缓拍而歌,……听者魂销。”

六、(1)、与元祐已前所书/大异

(2)、结束(完了,停止)(1分) 跟随(1分)

(3)、所以山谷曾经自己认为是在涪陵深得草书的真谛,遗憾的是穆父未能看到自己的书法。

(4)、疑(1分) 信(1分)

(5)、(1)钱穆父的批评、指点(1分)(2)得到了怀素的《自叙》帖(1分)(3)自身的努力(1分)

七、1、D(A拜访/看见 B计谋/鞭打 C出使/假如 D都)

2、备得用与武帝交战/大破其军/乘胜克捷。

3、(1)亲自在田间耕种,不求出名显达。(“躬”、“闻达”、介宾后置句式,每处1分)

(2)益州充实之后,任命诸葛亮为军师。(“既”“足”“以……为”每处1分。“既”译成“已经”也可,“足”译成“富足”“丰足”也可。)

4、①出使东吴,结成孙刘联盟。②赤壁之战取胜,平定江南。③西取益州,并治理成功。(三点答出两点即可,每点2分。用文段中相关语句回答也可。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》