高中历史必修二教案 工业革命

文档属性

| 名称 | 高中历史必修二教案 工业革命 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-02-18 18:24:22 | ||

图片预览

文档简介

课程名称:高一历史

授课教师:某女教师,姓名不详

授课地点:扬州大学附属中学邃远楼阶梯教室(1)

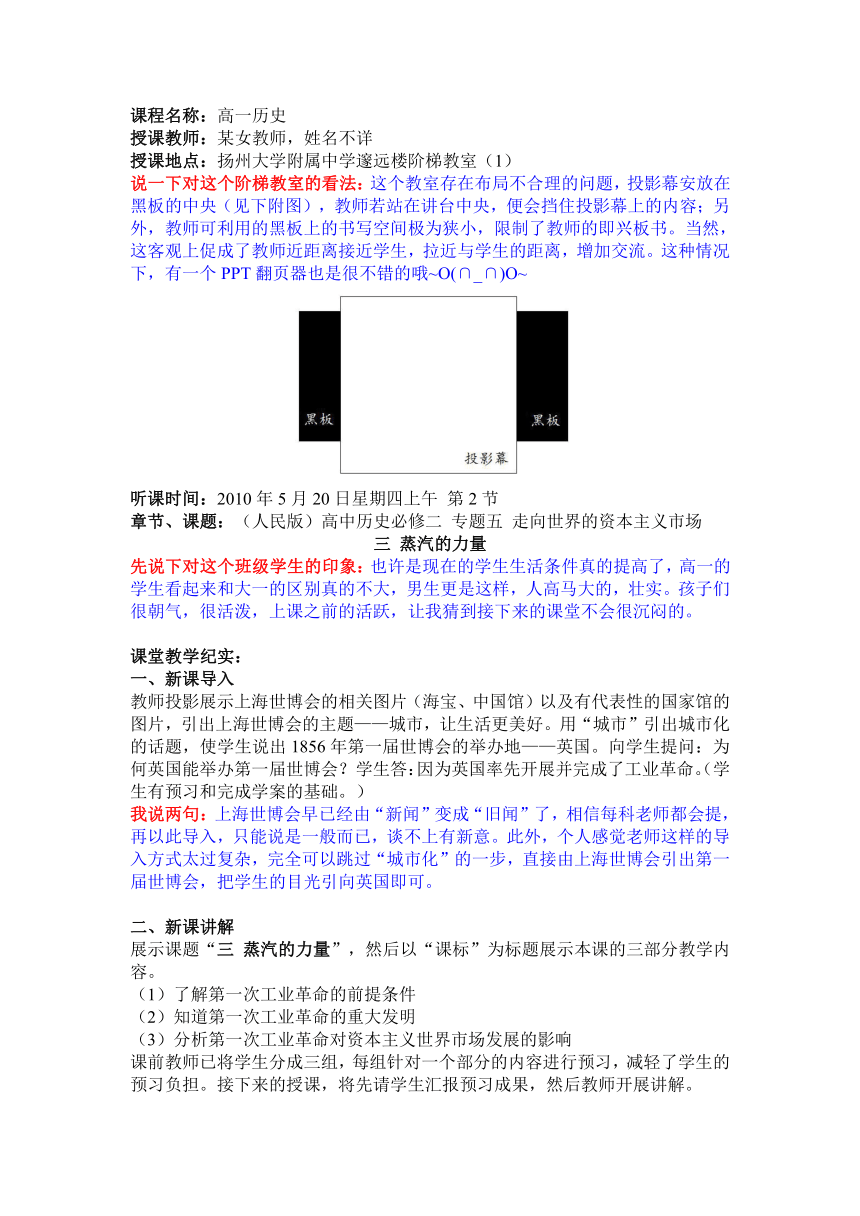

说一下对这个阶梯教室的看法:这个教室存在布局不合理的问题,投影幕安放在黑板的中央(见下附图),教师若站在讲台中央,便会挡住投影幕上的内容;另外,教师可利用的黑板上的书写空间极为狭小,限制了教师的即兴板书。当然,这客观上促成了教师近距离接近学生,拉近与学生的距离,增加交流。这种情况下,有一个PPT翻页器也是很不错的哦~O(∩_∩)O~

听课时间:2010年5月20日星期四上午 第2节

章节、课题:(人民版)高中历史必修二 专题五 走向世界的资本主义市场

三 蒸汽的力量

先说下对这个班级学生的印象:也许是现在的学生生活条件真的提高了,高一的学生看起来和大一的区别真的不大,男生更是这样,人高马大的,壮实。孩子们很朝气,很活泼,上课之前的活跃,让我猜到接下来的课堂不会很沉闷的。

课堂教学纪实:

一、新课导入

教师投影展示上海世博会的相关图片(海宝、中国馆)以及有代表性的国家馆的图片,引出上海世博会的主题——城市,让生活更美好。用“城市”引出城市化的话题,使学生说出1856年第一届世博会的举办地——英国。向学生提问:为何英国能举办第一届世博会?学生答:因为英国率先开展并完成了工业革命。(学生有预习和完成学案的基础。)

我说两句:上海世博会早已经由“新闻”变成“旧闻”了,相信每科老师都会提,再以此导入,只能说是一般而已,谈不上有新意。此外,个人感觉老师这样的导入方式太过复杂,完全可以跳过“城市化”的一步,直接由上海世博会引出第一届世博会,把学生的目光引向英国即可。

二、新课讲解

展示课题“三 蒸汽的力量”,然后以“课标”为标题展示本课的三部分教学内容。

(1)了解第一次工业革命的前提条件

(2)知道第一次工业革命的重大发明

(3)分析第一次工业革命对资本主义世界市场发展的影响

课前教师已将学生分成三组,每组针对一个部分的内容进行预习,减轻了学生的预习负担。接下来的授课,将先请学生汇报预习成果,然后教师开展讲解。

我说两句:开始新课前明确本课的教学内容,使学生有了目标的引领。分组预习,是一个不错的思路。学生先讲,老师再讲,形式上增强了互动,值得借鉴。

(一)工业革命的前提条件

一开始的学生“汇报”并不是很顺利,教师用“平时成绩加分”来激励学生,效果似乎不是很明显。发言的一位男生只是阅读了教材中的相关内容。于是教师转变策略,请学生回答问题。体现了教师的教学机智,为了顺利完成教学任务,切不可在某个细节上纠缠太久。

1、展示工业革命的概念并进行分析:生产方式的转变:手工生产→机器生产;生产组织形式的转变:手工工场→工厂。

我说两句:这里的“转变”,可以理解为对于“革命”二字的理解,引导学生来理解“革命”的含义,也是对概念解读的另一种方式,似乎新颖些。

2、提问:假如你是一个刚刚走出大学校门的大学毕业生,准备创办自己的企业,你觉得应该从哪些方面着手准备?

引导学生回答:资金、市场、劳动力、技术、政治条件

我说两句:为学生创设情境,将“工业革命的条件”这一难点化解,通过实际问题的解答,进而让学生思考:以上这些条件在英国又是怎样具备的?

学生回答,教师分析,ppt配合展示相关图片:

资金:殖民掠夺、贩卖黑奴

市场:18c中期英国殖民帝国地位的确立、英法七年战争、圈地运动

劳动力:圈地运动

技术:家庭作坊时的简单协作→工场手工业时代的技术积累→机器大工业,指出技术的积累是一个不断推进的过程

政治条件:1688年光荣革命确立的资产阶级代议制

我说两句:不知何故,在情境问题回答时教师并未列出“政治条件”这一项,而是到讲解完当时英国的“技术条件”后才展示出“政治条件”这个项目,难道是老师忘记了吗?

通过创设情境引导学生分析问题、思考问题,是一个非常实用的教学方法。此外,这部分的知识涉及到必修一的相关知识,也是带领学生回顾思考的过程。

3、教师用表格帮助学生再次归纳这部分的知识,同时区分工业革命得以开展的“前提”和“条件”,区别工业革命开展的“必要性”和可能性。

我说两句:教师通过表格归纳整理,指导学生学会选择合适的方法整理历史知识,同时注意了对细节性知识的教学,非常成功。

(二)工业革命的主要成就

第二组的学生“汇报”相当有趣,我估计这位男生是直接从“百度百科”中下载了关于工业革命成就的资料,长篇累牍的“宣读”引来同学们的阵阵哄笑。教师还是以鼓励为主,并及时调整教学策略,打断学生的“宣读”,并让他“闭卷”回答问题。

1、工业革命的时间:1760’S~1840前后

2、工业革命的主要成就:教师用ppt配合展示相关文字及图片:

(1)哈格里夫斯(纺织工人)发明了水力纺纱机,进而出现了水力织布机

(2)瓦特改良蒸汽机,解决了机器的动力问题;此处还联系了当前的实际,讲到环保、新能源的开发以及流行词汇——“低碳生活”

(3)汽船和火车

我说两句:展示的ppt里出现了一个错误的序号。也许是从学生的学案里粘贴时没有注意修正,也可能是没有仔细修改“参考”的课件。

最后以流程图总结,指出工业革命成就中内在的紧密相连的关系:

我说两句:这部分内容应作略讲,教师基本做到了这一点。但是最后“内在联系”的讲解似乎不够深入,像是硬生生地告诉学生从棉纺织业到动力到交通运输是“有联系”的,我觉得要稍稍深入些。

3、引导学生讨论:工业革命的特点,教师引导。

(1)国家:英国现行

(2)行业:先轻后重

(3)技术经验型为主,科学和技术尚未真正结合

我说两句:由于学生还没有学习第二次工业革命的相关知识,因此在此讨论工业革命的特点只能是隔靴搔痒,但是出于对课程完整性的讨论又不得不讲,实为鸡肋。因此教师只是略加引导,随即灌输,以传统的讲授法为主。良策。

(三)工业革命的影响

第三组是一位女生汇报的预习成果,虽是照本宣科,却条理清晰,比较成功,应该达到了教师的心理预期。

教师通过为学生提供不同的材料,引导学生说出工业革命的影响。每条影响配以不同形式的材料。

1、(柱状图材料:工业革命前后棉布、煤、生铁产量的对比。)→工业革命极大地提高了社会生产力。

2、(饼图材料:工业革命后,农业、工业在英国国民经济中的地位。)→工业革命使英国实现了工业化。

3、(图表:工业革命前后英国农村人口占总人口的比例。)→城市化进程加快。同时讲解工业革命带来的社会关系革命,即工业资产阶级和无产阶级的对立,同时也促使马克思主义的诞生。

4、(提问:生产组织形式发生了怎样的变化?)→采用工厂制进行生产的形式。

5、(文本材料)→英国取得了“世界工厂”的地位。

我说两句:很好的讲解形式,一方面完成新课的讲授,另一方面培养学生归纳材料、提炼信息的能力。对工业革命的影响讲解透彻。

由于学生“汇报”的不确定性,本节课预定的教学任务没有完成,“工业革命对世界市场的形成与发展”这个重要影响没有来得及讲解,也更说不上课堂小结和布置作业。

在听课的过程中,我发现这个班上课喜欢转笔的孩子不少。可能大家对这个问题的看法不一,由于我自己受比较“传统”的观念影响,因此认为这不是一个好习惯。

授课教师:某女教师,姓名不详

授课地点:扬州大学附属中学邃远楼阶梯教室(1)

说一下对这个阶梯教室的看法:这个教室存在布局不合理的问题,投影幕安放在黑板的中央(见下附图),教师若站在讲台中央,便会挡住投影幕上的内容;另外,教师可利用的黑板上的书写空间极为狭小,限制了教师的即兴板书。当然,这客观上促成了教师近距离接近学生,拉近与学生的距离,增加交流。这种情况下,有一个PPT翻页器也是很不错的哦~O(∩_∩)O~

听课时间:2010年5月20日星期四上午 第2节

章节、课题:(人民版)高中历史必修二 专题五 走向世界的资本主义市场

三 蒸汽的力量

先说下对这个班级学生的印象:也许是现在的学生生活条件真的提高了,高一的学生看起来和大一的区别真的不大,男生更是这样,人高马大的,壮实。孩子们很朝气,很活泼,上课之前的活跃,让我猜到接下来的课堂不会很沉闷的。

课堂教学纪实:

一、新课导入

教师投影展示上海世博会的相关图片(海宝、中国馆)以及有代表性的国家馆的图片,引出上海世博会的主题——城市,让生活更美好。用“城市”引出城市化的话题,使学生说出1856年第一届世博会的举办地——英国。向学生提问:为何英国能举办第一届世博会?学生答:因为英国率先开展并完成了工业革命。(学生有预习和完成学案的基础。)

我说两句:上海世博会早已经由“新闻”变成“旧闻”了,相信每科老师都会提,再以此导入,只能说是一般而已,谈不上有新意。此外,个人感觉老师这样的导入方式太过复杂,完全可以跳过“城市化”的一步,直接由上海世博会引出第一届世博会,把学生的目光引向英国即可。

二、新课讲解

展示课题“三 蒸汽的力量”,然后以“课标”为标题展示本课的三部分教学内容。

(1)了解第一次工业革命的前提条件

(2)知道第一次工业革命的重大发明

(3)分析第一次工业革命对资本主义世界市场发展的影响

课前教师已将学生分成三组,每组针对一个部分的内容进行预习,减轻了学生的预习负担。接下来的授课,将先请学生汇报预习成果,然后教师开展讲解。

我说两句:开始新课前明确本课的教学内容,使学生有了目标的引领。分组预习,是一个不错的思路。学生先讲,老师再讲,形式上增强了互动,值得借鉴。

(一)工业革命的前提条件

一开始的学生“汇报”并不是很顺利,教师用“平时成绩加分”来激励学生,效果似乎不是很明显。发言的一位男生只是阅读了教材中的相关内容。于是教师转变策略,请学生回答问题。体现了教师的教学机智,为了顺利完成教学任务,切不可在某个细节上纠缠太久。

1、展示工业革命的概念并进行分析:生产方式的转变:手工生产→机器生产;生产组织形式的转变:手工工场→工厂。

我说两句:这里的“转变”,可以理解为对于“革命”二字的理解,引导学生来理解“革命”的含义,也是对概念解读的另一种方式,似乎新颖些。

2、提问:假如你是一个刚刚走出大学校门的大学毕业生,准备创办自己的企业,你觉得应该从哪些方面着手准备?

引导学生回答:资金、市场、劳动力、技术、政治条件

我说两句:为学生创设情境,将“工业革命的条件”这一难点化解,通过实际问题的解答,进而让学生思考:以上这些条件在英国又是怎样具备的?

学生回答,教师分析,ppt配合展示相关图片:

资金:殖民掠夺、贩卖黑奴

市场:18c中期英国殖民帝国地位的确立、英法七年战争、圈地运动

劳动力:圈地运动

技术:家庭作坊时的简单协作→工场手工业时代的技术积累→机器大工业,指出技术的积累是一个不断推进的过程

政治条件:1688年光荣革命确立的资产阶级代议制

我说两句:不知何故,在情境问题回答时教师并未列出“政治条件”这一项,而是到讲解完当时英国的“技术条件”后才展示出“政治条件”这个项目,难道是老师忘记了吗?

通过创设情境引导学生分析问题、思考问题,是一个非常实用的教学方法。此外,这部分的知识涉及到必修一的相关知识,也是带领学生回顾思考的过程。

3、教师用表格帮助学生再次归纳这部分的知识,同时区分工业革命得以开展的“前提”和“条件”,区别工业革命开展的“必要性”和可能性。

我说两句:教师通过表格归纳整理,指导学生学会选择合适的方法整理历史知识,同时注意了对细节性知识的教学,非常成功。

(二)工业革命的主要成就

第二组的学生“汇报”相当有趣,我估计这位男生是直接从“百度百科”中下载了关于工业革命成就的资料,长篇累牍的“宣读”引来同学们的阵阵哄笑。教师还是以鼓励为主,并及时调整教学策略,打断学生的“宣读”,并让他“闭卷”回答问题。

1、工业革命的时间:1760’S~1840前后

2、工业革命的主要成就:教师用ppt配合展示相关文字及图片:

(1)哈格里夫斯(纺织工人)发明了水力纺纱机,进而出现了水力织布机

(2)瓦特改良蒸汽机,解决了机器的动力问题;此处还联系了当前的实际,讲到环保、新能源的开发以及流行词汇——“低碳生活”

(3)汽船和火车

我说两句:展示的ppt里出现了一个错误的序号。也许是从学生的学案里粘贴时没有注意修正,也可能是没有仔细修改“参考”的课件。

最后以流程图总结,指出工业革命成就中内在的紧密相连的关系:

我说两句:这部分内容应作略讲,教师基本做到了这一点。但是最后“内在联系”的讲解似乎不够深入,像是硬生生地告诉学生从棉纺织业到动力到交通运输是“有联系”的,我觉得要稍稍深入些。

3、引导学生讨论:工业革命的特点,教师引导。

(1)国家:英国现行

(2)行业:先轻后重

(3)技术经验型为主,科学和技术尚未真正结合

我说两句:由于学生还没有学习第二次工业革命的相关知识,因此在此讨论工业革命的特点只能是隔靴搔痒,但是出于对课程完整性的讨论又不得不讲,实为鸡肋。因此教师只是略加引导,随即灌输,以传统的讲授法为主。良策。

(三)工业革命的影响

第三组是一位女生汇报的预习成果,虽是照本宣科,却条理清晰,比较成功,应该达到了教师的心理预期。

教师通过为学生提供不同的材料,引导学生说出工业革命的影响。每条影响配以不同形式的材料。

1、(柱状图材料:工业革命前后棉布、煤、生铁产量的对比。)→工业革命极大地提高了社会生产力。

2、(饼图材料:工业革命后,农业、工业在英国国民经济中的地位。)→工业革命使英国实现了工业化。

3、(图表:工业革命前后英国农村人口占总人口的比例。)→城市化进程加快。同时讲解工业革命带来的社会关系革命,即工业资产阶级和无产阶级的对立,同时也促使马克思主义的诞生。

4、(提问:生产组织形式发生了怎样的变化?)→采用工厂制进行生产的形式。

5、(文本材料)→英国取得了“世界工厂”的地位。

我说两句:很好的讲解形式,一方面完成新课的讲授,另一方面培养学生归纳材料、提炼信息的能力。对工业革命的影响讲解透彻。

由于学生“汇报”的不确定性,本节课预定的教学任务没有完成,“工业革命对世界市场的形成与发展”这个重要影响没有来得及讲解,也更说不上课堂小结和布置作业。

在听课的过程中,我发现这个班上课喜欢转笔的孩子不少。可能大家对这个问题的看法不一,由于我自己受比较“传统”的观念影响,因此认为这不是一个好习惯。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势