第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 548.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 19:26:12 | ||

图片预览

文档简介

第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题

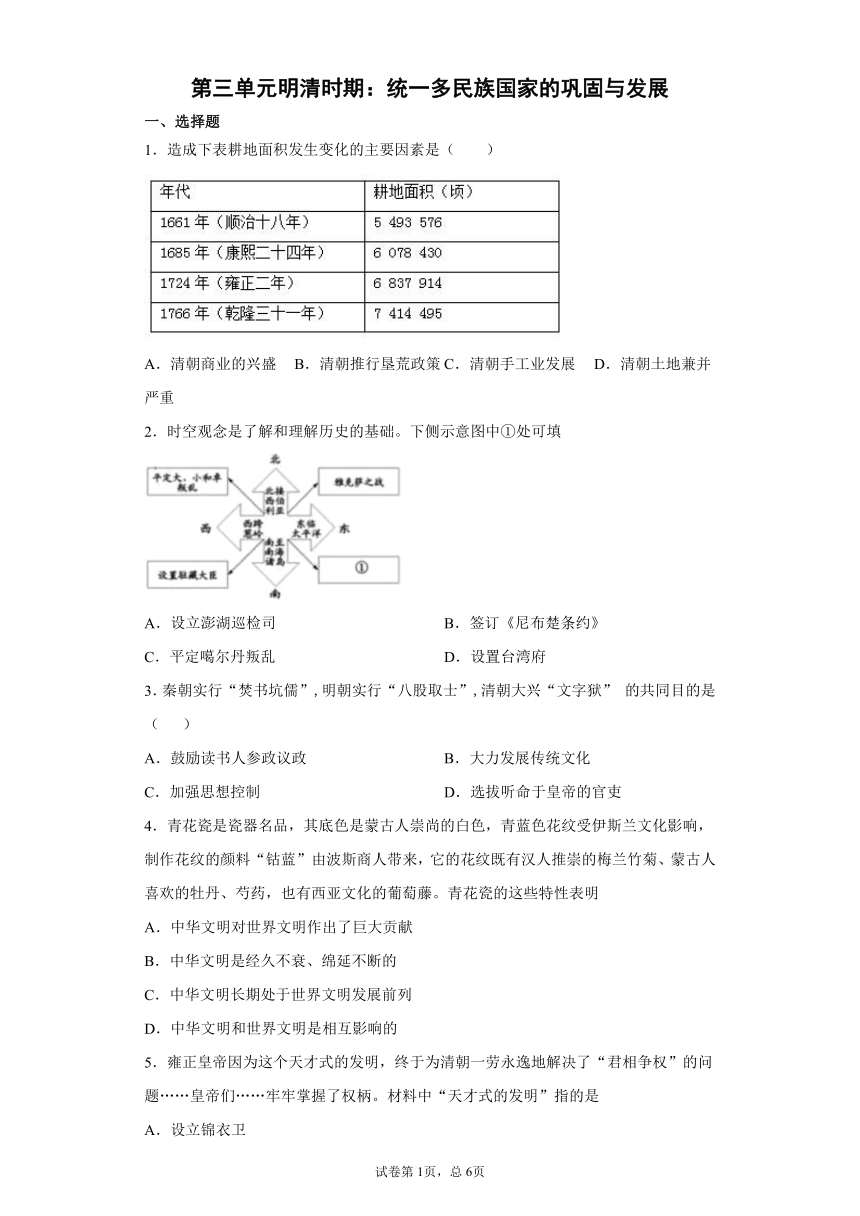

1.造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

A.清朝商业的兴盛

B.清朝推行垦荒政策

C.清朝手工业发展

D.清朝土地兼并严重

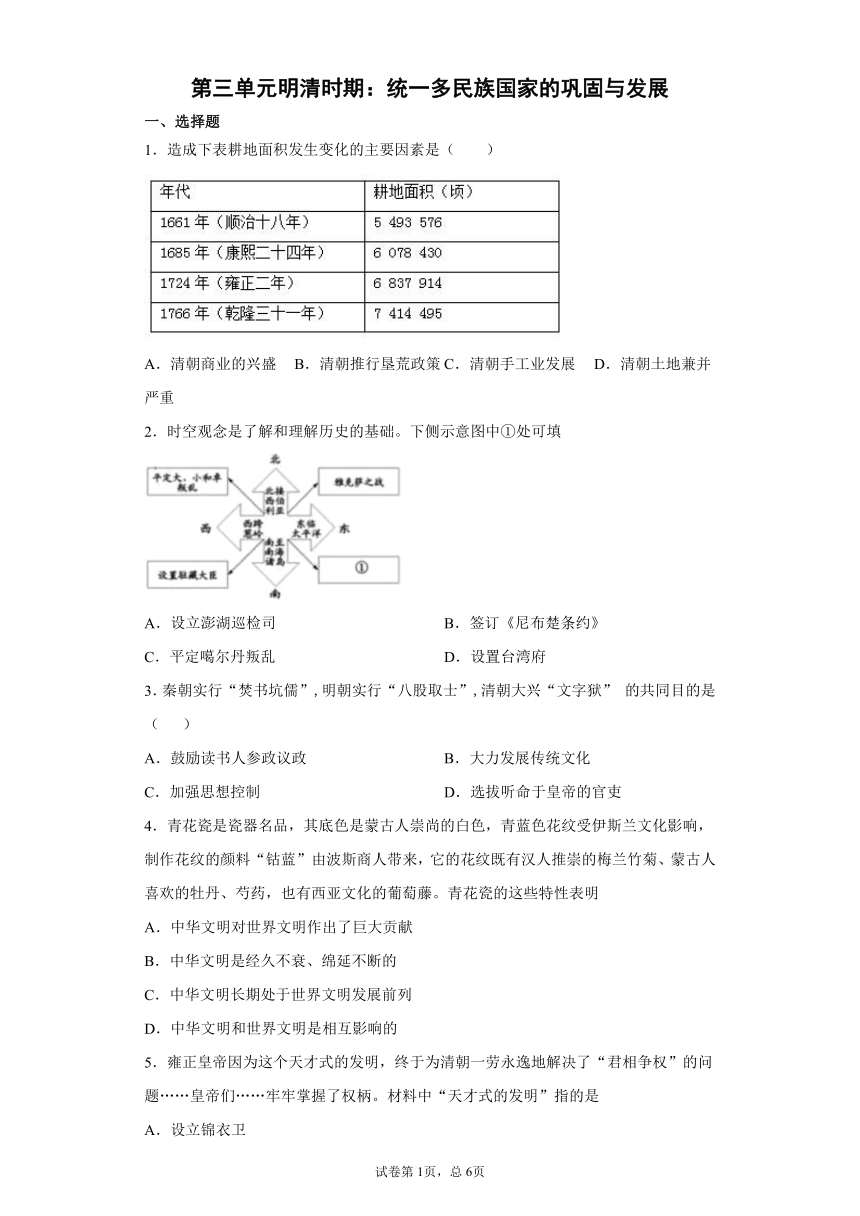

2.时空观念是了解和理解历史的基础。下侧示意图中①处可填

A.设立澎湖巡检司

B.签订《尼布楚条约》

C.平定噶尔丹叛乱

D.设置台湾府

3.秦朝实行“焚书坑儒”,明朝实行“八股取士”,清朝大兴“文字狱”

的共同目的是(

)

A.鼓励读书人参政议政

B.大力发展传统文化

C.加强思想控制

D.选拔听命于皇帝的官吏

4.青花瓷是瓷器名品,其底色是蒙古人崇尚的白色,青蓝色花纹受伊斯兰文化影响,制作花纹的颜料“钴蓝”由波斯商人带来,它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤。青花瓷的这些特性表明

A.中华文明对世界文明作出了巨大贡献

B.中华文明是经久不衰、绵延不断的

C.中华文明长期处于世界文明发展前列

D.中华文明和世界文明是相互影响的

5.雍正皇帝因为这个天才式的发明,终于为清朝一劳永逸地解决了“君相争权”的问题……皇帝们……牢牢掌握了权柄。材料中“天才式的发明”指的是

A.设立锦衣卫

B.大兴文字狱

C.设置转运使

D.设置军机处

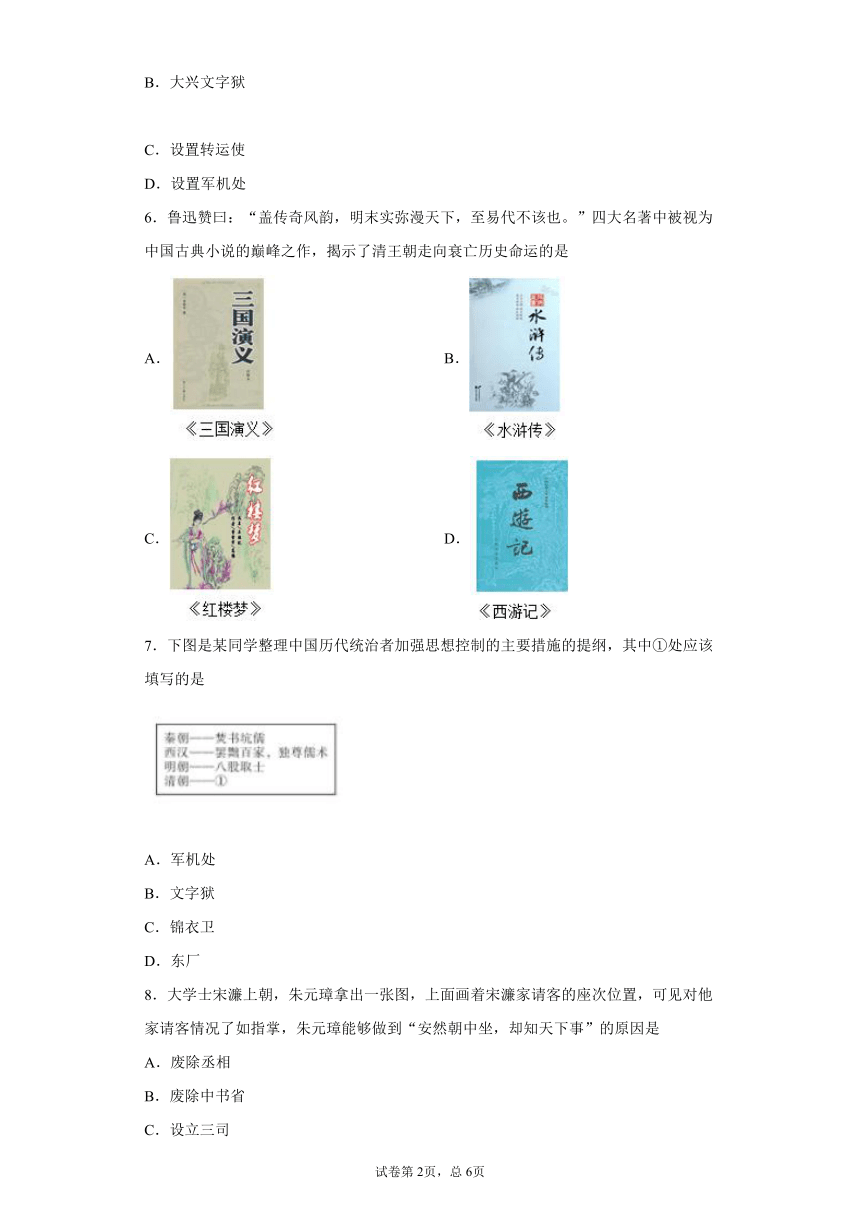

6.鲁迅赞曰:“盖传奇风韵,明末实弥漫天下,至易代不该也。”四大名著中被视为中国古典小说的巅峰之作,揭示了清王朝走向衰亡历史命运的是

A.

B.

C.

D.

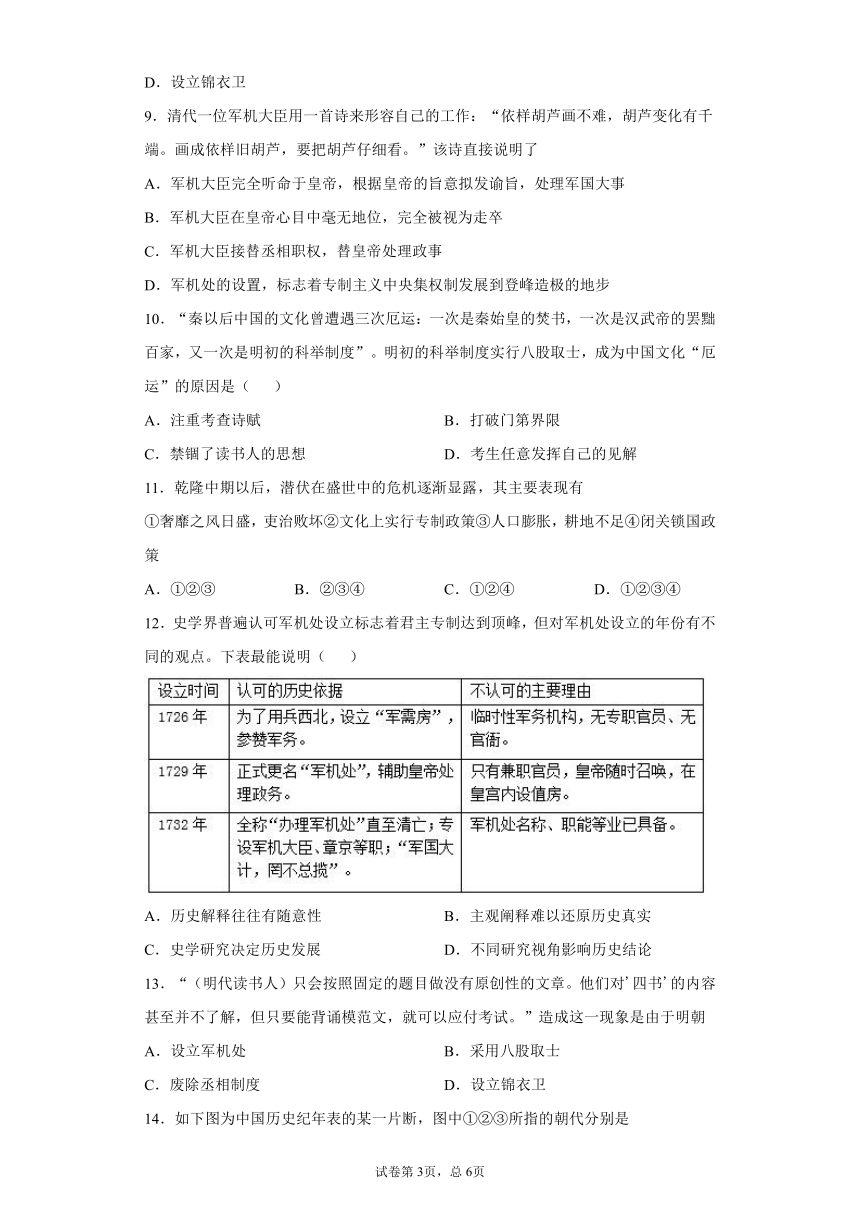

7.下图是某同学整理中国历代统治者加强思想控制的主要措施的提纲,其中①处应该填写的是

A.军机处

B.文字狱

C.锦衣卫

D.东厂

8.大学士宋濂上朝,朱元璋拿出一张图,上面画着宋濂家请客的座次位置,可见对他家请客情况了如指掌,朱元璋能够做到“安然朝中坐,却知天下事”的原因是

A.废除丞相

B.废除中书省

C.设立三司

D.设立锦衣卫

9.清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。”该诗直接说明了

A.军机大臣完全听命于皇帝,根据皇帝的旨意拟发谕旨,处理军国大事

B.军机大臣在皇帝心目中毫无地位,完全被视为走卒

C.军机大臣接替丞相职权,替皇帝处理政事

D.军机处的设置,标志着专制主义中央集权制发展到登峰造极的地步

10.“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是(

)

A.注重考查诗赋

B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想

D.考生任意发挥自己的见解

11.乾隆中期以后,潜伏在盛世中的危机逐渐显露,其主要表现有

①奢靡之风日盛,吏治败坏②文化上实行专制政策③人口膨胀,耕地不足④闭关锁国政策

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

12.史学界普遍认可军机处设立标志着君主专制达到顶峰,但对军机处设立的年份有不同的观点。下表最能说明(

)

A.历史解释往往有随意性

B.主观阐释难以还原历史真实

C.史学研究决定历史发展

D.不同研究视角影响历史结论

13.“(明代读书人)只会按照固定的题目做没有原创性的文章。他们对'四书'的内容甚至并不了解,但只要能背诵模范文,就可以应付考试。”造成这一现象是由于明朝

A.设立军机处

B.采用八股取士

C.废除丞相制度

D.设立锦衣卫

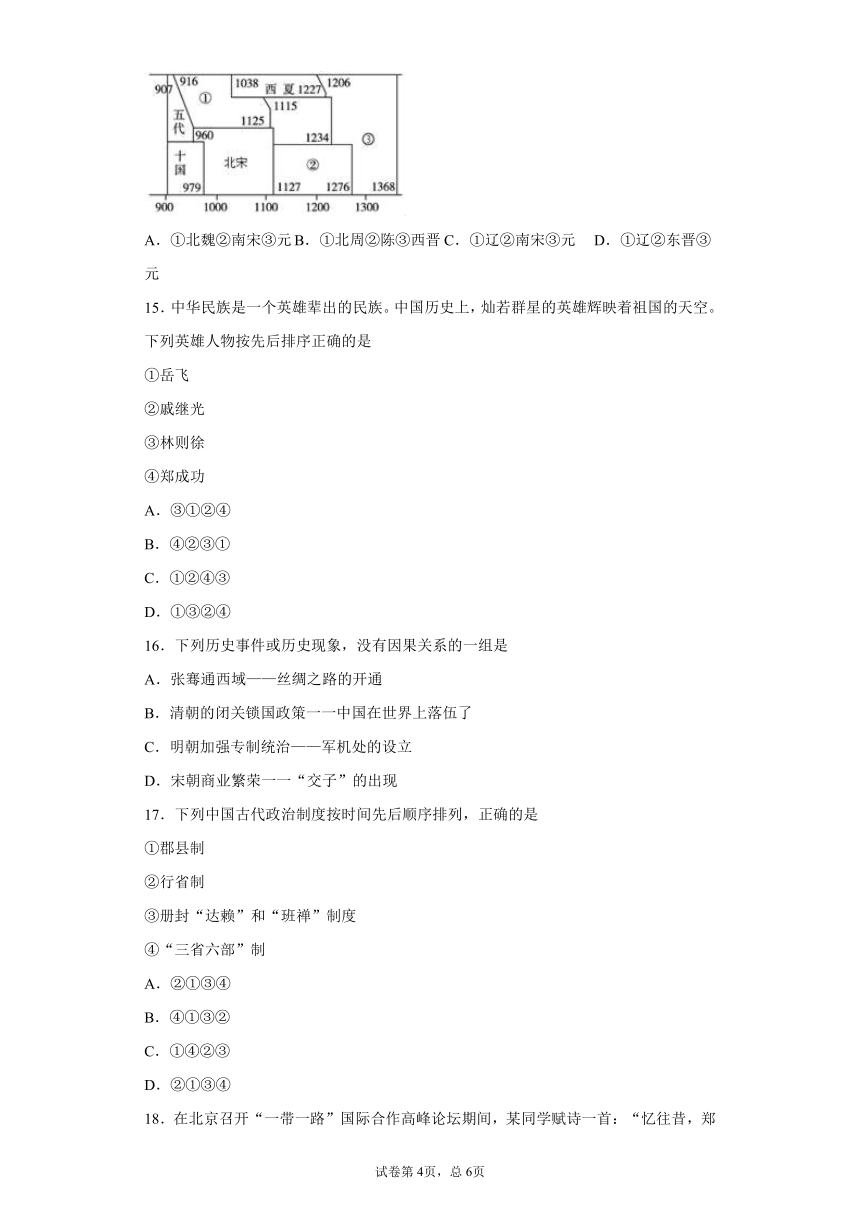

14.如下图为中国历史纪年表的某一片断,图中①②③所指的朝代分别是

A.①北魏②南宋③元

B.①北周②陈③西晋

C.①辽②南宋③元

D.①辽②东晋③元

15.中华民族是一个英雄辈出的民族。中国历史上,灿若群星的英雄辉映着祖国的天空。下列英雄人物按先后排序正确的是

①岳飞

②戚继光

③林则徐

④郑成功

A.③①②④

B.④②③①

C.①②④③

D.①③②④

16.下列历史事件或历史现象,没有因果关系的一组是

A.张骞通西域——丝绸之路的开通

B.清朝的闭关锁国政策一一中国在世界上落伍了

C.明朝加强专制统治——军机处的设立

D.宋朝商业繁荣一一“交子”的出现

17.下列中国古代政治制度按时间先后顺序排列,正确的是

①郡县制

②行省制

③册封“达赖”和“班禅”制度

④“三省六部”制

A.②①③④

B.④①③②

C.①④②③

D.②①③④

18.在北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛期间,某同学赋诗一首:“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢”。郑和“美名远播”的“壮举”应包括(

)

①明成祖派遣郑和下西洋

②1405~1433年,前后七下西洋

③到过亚非三十多个国家和地区

④最远到达非洲东海岸和红海沿岸

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

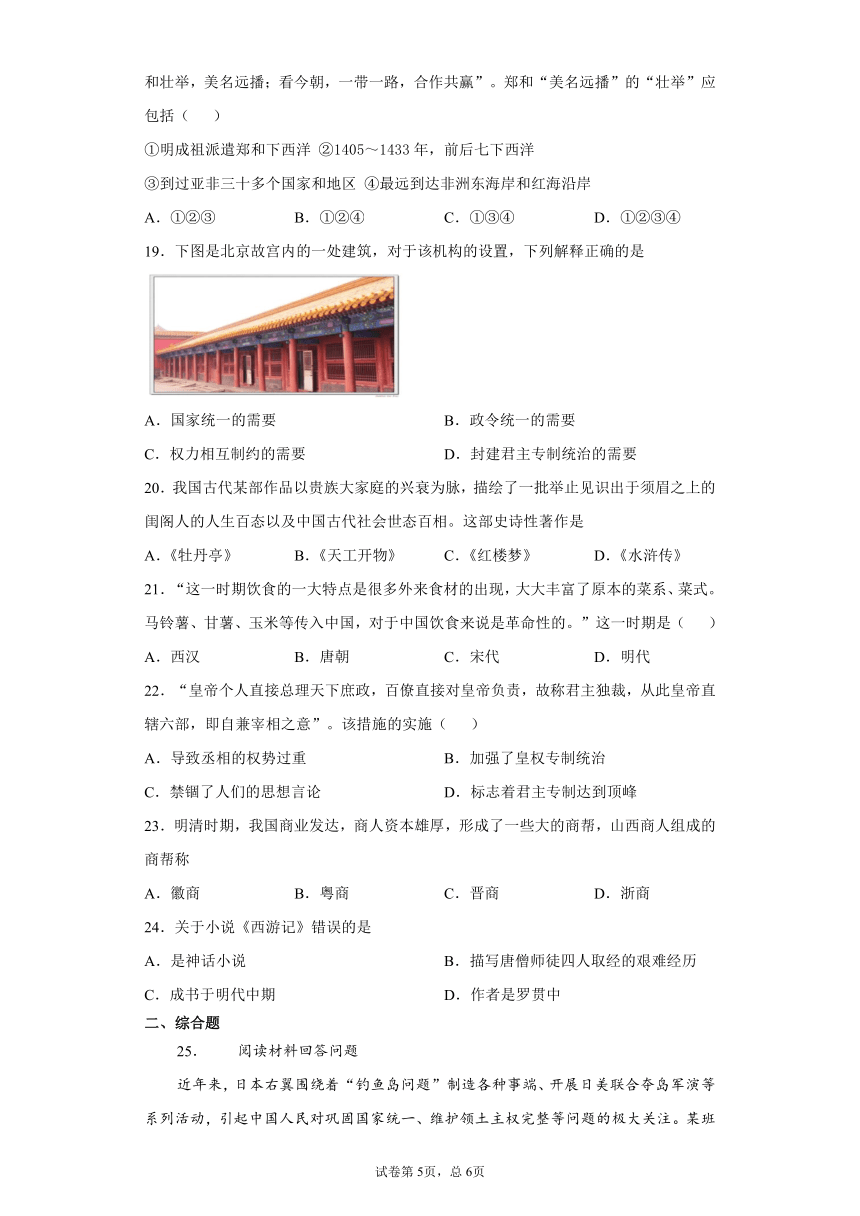

19.下图是北京故宫内的一处建筑,对于该机构的设置,下列解释正确的是

A.国家统一的需要

B.政令统一的需要

C.权力相互制约的需要

D.封建君主专制统治的需要

20.我国古代某部作品以贵族大家庭的兴衰为脉,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁人的人生百态以及中国古代社会世态百相。这部史诗性著作是

A.《牡丹亭》

B.《天工开物》

C.《红楼梦》

D.《水浒传》

21.“这一时期饮食的一大特点是很多外来食材的出现,大大丰富了原本的菜系、菜式。马铃薯、甘薯、玉米等传入中国,对于中国饮食来说是革命性的。”这一时期是(

)

A.西汉

B.唐朝

C.宋代

D.明代

22.“皇帝个人直接总理天下庶政,百僚直接对皇帝负责,故称君主独裁,从此皇帝直辖六部,即自兼宰相之意”。该措施的实施(

)

A.导致丞相的权势过重

B.加强了皇权专制统治

C.禁锢了人们的思想言论

D.标志着君主专制达到顶峰

23.明清时期,我国商业发达,商人资本雄厚,形成了一些大的商帮,山西商人组成的商帮称

A.徽商

B.粤商

C.晋商

D.浙商

24.关于小说《西游记》错误的是

A.是神话小说

B.描写唐僧师徒四人取经的艰难经历

C.成书于明代中期

D.作者是罗贯中

二、综合题

25.

阅读材料回答问题

近年来,日本右翼围绕着“钓鱼岛问题”制造各种事端、开展日美联合夺岛军演等系列活动,引起中国人民对巩固国家统一、维护领土主权完整等问题的极大关注。某班同学针对“明清统一多民族国家的巩固”这一主题进行归类学习,收集到了以下图片和材料,让我们一起阅读与感悟。

材料一

材料二明清统一多民族国家的巩固,主要特点就是对外抗击外敌入侵,对内同分裂和叛乱势力作斗争,两者密切相结合。

——摘编自?中国历史七年级下册《教师教学用书》

探究:

(1)图一中的戚继光是中华民族历史上一位杰出的民族英雄,他最主要的历史贡献是什么?图二情境发生在1662年初我国的某宝岛,与此密切相关的重大历史事件是什么?

(2)17世纪中期,面对图三的情境,清朝皇帝组织什么反击战打败沙俄?并在平等的基础上签订什么条约解决了两国的东段边界问题?

应用:

(3)论从史出,史论结合是学习历史的重要方法。材料一所涉及的史实体现了材料二的哪一观点?请你再用清朝的两例史实来证明材料二的另一个观点。

26.材料论述。

材料:十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景,这种极为壮观的远航,充分证明了中国当时是世界上最强大的海上力量,中国的造船枝术和航海能力是世界上其他任何国家都无法企及的,达到了古代航海史上的鼎峰。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

(1)材料中的“远航”指的是什么事件?

(2)阅读以上材料,提炼出一个观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,体现材料主题:史论结合,论述条理清楚)

试卷第6页,总6页

试卷第5页,总6页

参考答案

1.B

【详解】

依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

2.D

【详解】

依据示意图信息“雅克萨之战”“设置驻藏大臣”“东临太平洋、西跨葱岭”等信息可以判断这是清朝的疆域及对边疆的管理。观察图片的东西南北的分布,填空处①指的是我国的东南一带,台湾位于我国的东南方位。为巩固东南海防,1684年,清政府设台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防,因此示意图中①处可填设置台湾府,D项符合题意;A项是元朝设立澎湖巡检司管辖台湾,排除;B项《尼布楚条约》是1689年中俄在雅克萨之战后签订的条约,规定的是清朝东北的国界,排除;C项噶尔丹叛乱发生于我国蒙古地区,排除。故选D。

3.C

【详解】

依据所学可知,秦朝实行“焚书坑儒”,钳制了思想,摧残了文化;明朝实行“八股取士”,选拔听命于皇帝的官吏,也加强了思想控制;为加强君主专制,清朝从思想领域严密控制知识分子,清朝大兴“文字狱”,这些措施都是为了加强思想控制,所以C项符合题意;A项是科举制的作用,排除;B项与题干内容无关,排除;D项是明朝的八股取士,排除。故选C。

4.D

【详解】

依据“青花瓷是瓷器名品。其底色是蒙古人崇尚的白色;青蓝色花纹受伊斯兰文化影响;制作花纹的颜料‘钴蓝’由波斯商人带来;它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤”可知,青花瓷的这些特性表明,属于中华文明成就的青花瓷融合了蒙古人、波斯商人和西亚文化,因而可以说中华文明和世界文明是相互影响的,D项符合题意。由此分析ABC三项均与题干材料主旨不符,排除,故选D。

5.D

【详解】

结合所学知识可知,雍正年间,设立军机处,由皇帝选派亲信大臣组成,军机处是辅佐皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行,军机处的设立,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,D符合题意。A是明朝明太祖时期设立的特务机构,大兴文字狱从康熙时期就已经开始,转运使是宋代设立的机构,把地方财税收归中央,ABC与题意不符,故本题选D。

6.C

【详解】

依据所学可知,清朝曹雪芹创作的《红楼梦》是中国古典小说的颠峰,它描写了贾、王、史、薛四大封建家庭衰亡和贵族青年贾宝玉与林黛玉爱情悲剧,深刻鞭挞了封建礼教和封建制度的罪恶,是中国古典小说的高峰,揭示了清王朝走向衰亡的历史命运,所以C项符合题意;A项是我国章回体小说的开山之作,B项是第一部以农民起义为题材的长篇小说,D项是一部富于烂漫主义色彩的神话小说。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

7.B

【详解】

依据“中国历代统治者加强思想控制”,结合框表信息可知,为加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,进行

“焚书坑儒”;为了实现思想上的大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;明朝时,为禁锢人们的思想实行“八股取士”,阻碍了社会和文化的发展;结合课本所学,清朝时期,为加强君主专制,清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,文化上大兴文字狱,使许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,严重阻碍了社会的发展和进步,造成了社会恐怖,摧残了人才。B项符合题意;雍正帝创立军机处,标志着我国封建君主集权进一步强化,皇帝集权发展到顶峰,A项不合题意;明朝为了监视官民,设立特务机构锦衣卫、东厂,强化了明朝君主专制强化的表现。CD两项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

8.D

【详解】

依据题干材料分析可知,监视大学士宋濂的是“特务”机构锦衣卫。锦衣卫原是明太祖的侍卫亲军,后来兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,是明朝加强君权的重要特务机构,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不是特务机构,排除,故选D。

9.A

【详解】

根据题干结合所学知识可知,军机大臣由皇帝钦定,秉承皇帝旨意办事,A符合题意;军机处是辅助皇帝处理政事的最重要的中枢机构,所以军机大臣并非毫无地位、无足轻重,B不符合题意;军机大臣跪受笔录、上传下达,并不具有宰相权力,C不符合题意;材料未体现军机处的设置,标志着专制主义中央集权制发展到登峰造极的地步,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

10.C

【详解】

根据所学知识可知,八股取士使读书人只顾埋头攻读诗经,钻研八股,不讲求实际学问,禁锢了读书人的思想,故C正确;D错误;明政府规定科举考试只许在四书五经范围内命题,故A错误;B项是科举考试的积极影响,故B不符合题意。故选C。

11.D

【详解】

依据所学可知,清朝前期康熙、雍正、乾隆三朝,是清朝文治武功最盛的时期,史称“康乾盛世”。从乾隆统治后期开始,清朝政治腐败,统治集团奢侈、吏治败坏,贪污成风,财政亏空,清朝开始由强盛转入衰落;文化上实行文字狱,禁锢了人们的思想,阻碍了社会的进步;人口膨胀,耕地不足,主要集中在少数人手中,社会矛盾激化,社会危机重重;闭关锁国政策的实行,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程,因此潜伏在盛世中的危机逐渐显露其主要表现有①②③④,D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

12.D

【详解】

依据题干信息“史学界普遍认可军机处设立标志着君主专制达到顶峰,但对军机处设立的年份有不同的观点”可知,军机处的设置经历了“临时性军务机构,无专职官员”到有“兼职官员”再到“名称、职能等业已具备”的过程,因此影响了对军机处年代的确定,这说明研究的视角不同,得出的历史结论也不一样,所以D项符合题意;A项表述违背史实,排除;B项主观阐释受主体认知的局限性及社会环境的制约,难以还原历史真实,但与题干材料无关,排除;C项表述不正确,排除。故选D。

13.B

【详解】

依据题干“(明代读书人)只会按照固定的题目做没有原创性的文章。他们对'四书'的内容甚至并不了解,但只要能背诵模范文,就可以应付考试。”结合所学知识,明朝科举考试采用八股取士,科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解,故B符合题意;设立军机处是在清朝雍正时期,时间不符合题意,故A不符合题意;废除丞相制度是在明朝明太祖朱元璋时期,但这属于中央机构的变革,不属于考试选官制度,故C不符合题意;设立锦衣卫是在明朝明太祖朱元璋时期,但这是设立特务机构监视臣民,不属于考试选官制度,故D不符合题意。故选B。

14.C

【详解】

根据图中①所给的时间“916年——1125年”结合所学知识,916年契丹解除首领阿保机统一契丹各部,建立契丹过,后该国号为辽,阿保机就是辽太祖。1125年金灭辽。可知①是辽;根据②的起止时间“1127年——1276年”结合所学知识,金灭辽后,在1127年灭亡北宋,北宋皇帝的弟弟赵构于同年在临安建立南宋,1276年,元军占领临安,南宋灭亡,故②是南宋;根据时间“1206年——1368年”结合所学知识,1206铁木真统一蒙古,建立蒙古国,被尊称为成吉思汗。1271年忽必烈继承汗位,定国号为元。1368年朱元璋在应天称帝建立明朝,同年秋天结束了元朝的统治。根据③的政权存在的时间可知是元。综上所述①②③对应的朝代是①辽②南宋③元。故选C。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,选项中英雄人物中岳飞是南宋将领,林则徐是清朝的,戚继光是明朝的,郑成功是明末清初的,故正确顺序是①②④③,C正确,故选C。

16.C

【详解】

结合所学知识可知,明朝君主专制的加强,与清朝军机处的设立没有任何联系,故C符合题意。张骞通西域后,顺着张骞的足迹,丝绸之路逐渐开通,

A有因果联系。清朝闭关锁国,使中国与世界隔绝起来,导致中国落后世界,B有因果联系。宋代商业繁荣,金属货币不方便携带,出现纸币“交子”,具有因果联系。故选C。

17.C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,郡县制起源于战国,在秦朝形成;行省制是元朝统一中国后推行的;册封“达赖”和“班禅”制度是清朝维护国家统一在西藏推行的制度;“三省六部”制初创于隋朝完善于唐朝,故先后顺序是:郡县制、三省六部制、行省制、册封“达赖”和“班禅”制度,①④②③顺序正确,故C正确。故选C。

18.D

【详解】

依据所学可知,明成祖称帝后,派郑和率领船队出使西洋,从1405~1433年,郑和率领船队前后七下西洋,先后到达亚洲和非洲三十多个国家和地区

,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,故D正确;ABC所述片面,故排除。综上故选D。

19.D

【详解】

根据材料,结合所学知识可知:清朝时期,雍正为加强君主专制,巩固对全国的统治,设立军机处,辅佐皇帝处理政务。军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,军政大事完全由皇帝裁决,使得全国的军政大权完全集中于皇帝一人之手,皇帝具有至高无上的权威,君主专制进一步强化。故选项D符合题意;雍正统治时期的清朝是统一的多民族国家,故选项A不符合题意;雍正年间政令本来就统一,故选项B不符合题意;是为了加强君主专制,不是为权力相互制约的需要,故选项C不符合题意。故答案为D。

20.C

【详解】

依据所学知识可知,《红楼梦》是中国古代章回体长篇小说,中国古典四大名著之一,小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以富贵公子贾宝玉为视角,以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧为主线,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态,展现了真正的人性美和悲剧美,C符合题意;《牡丹亭》是明朝剧作家汤显祖创作的传奇,描写了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事,A不符合题意;《天工开物》由明代著名科学家宋应星初刊于1637年,是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作,B不符合题意;《水浒传》是中国历史上第一部用古白话文写成的歌颂农民起义的长篇章回体版块结构小说,以宋江领导的起义军为主要题材,通过一系列梁山英雄反抗压迫、英勇斗争的生动故事,暴露了北宋末年统治阶级的腐朽和残暴,揭露了当时尖锐对立的社会矛盾和“官逼民反”的残酷现实,D不符合题意;故选C。

21.D

【详解】

根据题干“马铃薯、甘薯、玉米等传入中国,对于中国饮食来说是革命性的”结合所学知识,1492年哥伦布发现美洲新大陆,推动了美洲的物种向外传播,明代引进了原产南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵,D正确;西汉、唐朝、宋代不是题干农作物引进中国的朝代,排除ABC。故选D。

22.B

【详解】

根据“从此皇帝直辖六部,即自兼宰相之意”可知这是废除了宰相制度,皇帝直接统率六部,所以加强了皇权的专制统治,故选B,排除A;该措施是政治改革,和思想禁锢无关,排除C;清朝军机处的设置标志着君主专制达到顶峰,排除D。

23.C

【详解】

结合所学内容可知,山西是春秋时期晋国的疆域,所以山西的商人被称为晋商,故选C;徽商是徽州商人,粤商是广东商人,浙商是浙江商人,排除ABD。

24.D

【详解】

结合所学内容可知,《西游记》的作者是吴承恩,不是罗贯中,D项说法错误,符合题意,故选D;ABC中的说法都正确,但不符合题意,排除。

25.(1)戚继光率军荡平侵扰我国东南沿海的倭寇。郑成功收复台湾。

(2)雅克萨反击战。《尼布楚条约》。

(3)观点:对外抗击外敌入侵。史实:康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。(写对其中一点即可给,其它符合题意的也可给分)

【解析】

(1)根据材料一图一结合所学知识可知,明朝中期,东南沿海倭寇猖獗。戚继光组建了一支抗倭队伍,号称戚家军。扫平了东南沿海的倭患。因此,戚继光最主要的历史贡献是:戚继光率军荡平侵扰我国东南沿海的倭寇。根据材料一图二结合所学知识可知,明末,荷兰殖民者侵占了我国台湾地区38年之久。1662年,郑成功在当地高山族人民的帮助下,率军打败了殖民者,台湾又回到了祖国的怀抱。因此与图二情境发生密切相关的重大历史事件是:郑成功收复台湾。

(2)根据材料一图三结合所学知识可知,17纪40年代,沙俄强占了我国东北地区的雅克萨和尼布楚地区。1685和1686年康熙

帝两次出兵雅克萨,重创俄军。1689年双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》。条约签订后,中俄东段边境地区相对稳定,两国人民和平往来,贸易得到很大发展。因此,17世纪中期,面对图三的情境,清朝皇帝组织雅克萨反击战打败沙俄。并在平等的基础上签订《尼布楚条约》解决了两国的东段边界问题。

(3)根据材料二及上述分析可知,材料一所涉及的史实体现了材料二的观点是:对外抗击外敌入侵。依据所学知识可知,康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。以上史实充分证明了明清统一多民族国家的巩固,主要特点对内同分裂和叛乱势力作斗争。(写对其中一点即可给,其它符合题意的也可给分)

点睛:解答本题的关键要熟悉戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨反击战。这三件历史事件证明了明清统一多民族国家的巩固,主要特点一是对外抗击外敌入侵。主要特点二是对内同分裂和叛乱势力作斗争,如康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。

26.(1)郑和下西洋。

(2)观点:世界航海史的壮举﹣﹣郑和下西洋;论述:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍,明成祖派郑和下西洋。从1405年到1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有。郑和所率船队满载中国的优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。这些物品有的用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的用于贸易,互通有无,互补互利。郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大的贡献。

【详解】

(1)依据材料信息“十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景”和所学知识,可知“远航”指的是郑和下西洋。1405—1433年,郑和船队从刘家港出发,先后七次下西洋,航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海一带。。

(2)依据材料信息“十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景,这种极为壮观的远航,充分证明了中国当时是世界上最强大的海上力量,中国的造船枝术和航海能力是世界上其他任何国家都无法企及的,达到了古代航海史上的鼎峰。”,可以提炼出的观点是世界航海史的壮举﹣﹣郑和下西洋。论述内容言之有理即可,可从郑和下西洋的背景、目的、概况和影响等方面予以分析回答,如15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍,明成祖派郑和下西洋。从1405年到1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有。郑和所率船队满载中国的优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。这些物品有的用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的用于贸易,互通有无,互补互利。郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大的贡献。

答案第8页,总8页

答案第7页,总8页

一、选择题

1.造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

A.清朝商业的兴盛

B.清朝推行垦荒政策

C.清朝手工业发展

D.清朝土地兼并严重

2.时空观念是了解和理解历史的基础。下侧示意图中①处可填

A.设立澎湖巡检司

B.签订《尼布楚条约》

C.平定噶尔丹叛乱

D.设置台湾府

3.秦朝实行“焚书坑儒”,明朝实行“八股取士”,清朝大兴“文字狱”

的共同目的是(

)

A.鼓励读书人参政议政

B.大力发展传统文化

C.加强思想控制

D.选拔听命于皇帝的官吏

4.青花瓷是瓷器名品,其底色是蒙古人崇尚的白色,青蓝色花纹受伊斯兰文化影响,制作花纹的颜料“钴蓝”由波斯商人带来,它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤。青花瓷的这些特性表明

A.中华文明对世界文明作出了巨大贡献

B.中华文明是经久不衰、绵延不断的

C.中华文明长期处于世界文明发展前列

D.中华文明和世界文明是相互影响的

5.雍正皇帝因为这个天才式的发明,终于为清朝一劳永逸地解决了“君相争权”的问题……皇帝们……牢牢掌握了权柄。材料中“天才式的发明”指的是

A.设立锦衣卫

B.大兴文字狱

C.设置转运使

D.设置军机处

6.鲁迅赞曰:“盖传奇风韵,明末实弥漫天下,至易代不该也。”四大名著中被视为中国古典小说的巅峰之作,揭示了清王朝走向衰亡历史命运的是

A.

B.

C.

D.

7.下图是某同学整理中国历代统治者加强思想控制的主要措施的提纲,其中①处应该填写的是

A.军机处

B.文字狱

C.锦衣卫

D.东厂

8.大学士宋濂上朝,朱元璋拿出一张图,上面画着宋濂家请客的座次位置,可见对他家请客情况了如指掌,朱元璋能够做到“安然朝中坐,却知天下事”的原因是

A.废除丞相

B.废除中书省

C.设立三司

D.设立锦衣卫

9.清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。”该诗直接说明了

A.军机大臣完全听命于皇帝,根据皇帝的旨意拟发谕旨,处理军国大事

B.军机大臣在皇帝心目中毫无地位,完全被视为走卒

C.军机大臣接替丞相职权,替皇帝处理政事

D.军机处的设置,标志着专制主义中央集权制发展到登峰造极的地步

10.“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是(

)

A.注重考查诗赋

B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想

D.考生任意发挥自己的见解

11.乾隆中期以后,潜伏在盛世中的危机逐渐显露,其主要表现有

①奢靡之风日盛,吏治败坏②文化上实行专制政策③人口膨胀,耕地不足④闭关锁国政策

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

12.史学界普遍认可军机处设立标志着君主专制达到顶峰,但对军机处设立的年份有不同的观点。下表最能说明(

)

A.历史解释往往有随意性

B.主观阐释难以还原历史真实

C.史学研究决定历史发展

D.不同研究视角影响历史结论

13.“(明代读书人)只会按照固定的题目做没有原创性的文章。他们对'四书'的内容甚至并不了解,但只要能背诵模范文,就可以应付考试。”造成这一现象是由于明朝

A.设立军机处

B.采用八股取士

C.废除丞相制度

D.设立锦衣卫

14.如下图为中国历史纪年表的某一片断,图中①②③所指的朝代分别是

A.①北魏②南宋③元

B.①北周②陈③西晋

C.①辽②南宋③元

D.①辽②东晋③元

15.中华民族是一个英雄辈出的民族。中国历史上,灿若群星的英雄辉映着祖国的天空。下列英雄人物按先后排序正确的是

①岳飞

②戚继光

③林则徐

④郑成功

A.③①②④

B.④②③①

C.①②④③

D.①③②④

16.下列历史事件或历史现象,没有因果关系的一组是

A.张骞通西域——丝绸之路的开通

B.清朝的闭关锁国政策一一中国在世界上落伍了

C.明朝加强专制统治——军机处的设立

D.宋朝商业繁荣一一“交子”的出现

17.下列中国古代政治制度按时间先后顺序排列,正确的是

①郡县制

②行省制

③册封“达赖”和“班禅”制度

④“三省六部”制

A.②①③④

B.④①③②

C.①④②③

D.②①③④

18.在北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛期间,某同学赋诗一首:“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢”。郑和“美名远播”的“壮举”应包括(

)

①明成祖派遣郑和下西洋

②1405~1433年,前后七下西洋

③到过亚非三十多个国家和地区

④最远到达非洲东海岸和红海沿岸

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

19.下图是北京故宫内的一处建筑,对于该机构的设置,下列解释正确的是

A.国家统一的需要

B.政令统一的需要

C.权力相互制约的需要

D.封建君主专制统治的需要

20.我国古代某部作品以贵族大家庭的兴衰为脉,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁人的人生百态以及中国古代社会世态百相。这部史诗性著作是

A.《牡丹亭》

B.《天工开物》

C.《红楼梦》

D.《水浒传》

21.“这一时期饮食的一大特点是很多外来食材的出现,大大丰富了原本的菜系、菜式。马铃薯、甘薯、玉米等传入中国,对于中国饮食来说是革命性的。”这一时期是(

)

A.西汉

B.唐朝

C.宋代

D.明代

22.“皇帝个人直接总理天下庶政,百僚直接对皇帝负责,故称君主独裁,从此皇帝直辖六部,即自兼宰相之意”。该措施的实施(

)

A.导致丞相的权势过重

B.加强了皇权专制统治

C.禁锢了人们的思想言论

D.标志着君主专制达到顶峰

23.明清时期,我国商业发达,商人资本雄厚,形成了一些大的商帮,山西商人组成的商帮称

A.徽商

B.粤商

C.晋商

D.浙商

24.关于小说《西游记》错误的是

A.是神话小说

B.描写唐僧师徒四人取经的艰难经历

C.成书于明代中期

D.作者是罗贯中

二、综合题

25.

阅读材料回答问题

近年来,日本右翼围绕着“钓鱼岛问题”制造各种事端、开展日美联合夺岛军演等系列活动,引起中国人民对巩固国家统一、维护领土主权完整等问题的极大关注。某班同学针对“明清统一多民族国家的巩固”这一主题进行归类学习,收集到了以下图片和材料,让我们一起阅读与感悟。

材料一

材料二明清统一多民族国家的巩固,主要特点就是对外抗击外敌入侵,对内同分裂和叛乱势力作斗争,两者密切相结合。

——摘编自?中国历史七年级下册《教师教学用书》

探究:

(1)图一中的戚继光是中华民族历史上一位杰出的民族英雄,他最主要的历史贡献是什么?图二情境发生在1662年初我国的某宝岛,与此密切相关的重大历史事件是什么?

(2)17世纪中期,面对图三的情境,清朝皇帝组织什么反击战打败沙俄?并在平等的基础上签订什么条约解决了两国的东段边界问题?

应用:

(3)论从史出,史论结合是学习历史的重要方法。材料一所涉及的史实体现了材料二的哪一观点?请你再用清朝的两例史实来证明材料二的另一个观点。

26.材料论述。

材料:十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景,这种极为壮观的远航,充分证明了中国当时是世界上最强大的海上力量,中国的造船枝术和航海能力是世界上其他任何国家都无法企及的,达到了古代航海史上的鼎峰。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

(1)材料中的“远航”指的是什么事件?

(2)阅读以上材料,提炼出一个观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,体现材料主题:史论结合,论述条理清楚)

试卷第6页,总6页

试卷第5页,总6页

参考答案

1.B

【详解】

依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

2.D

【详解】

依据示意图信息“雅克萨之战”“设置驻藏大臣”“东临太平洋、西跨葱岭”等信息可以判断这是清朝的疆域及对边疆的管理。观察图片的东西南北的分布,填空处①指的是我国的东南一带,台湾位于我国的东南方位。为巩固东南海防,1684年,清政府设台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防,因此示意图中①处可填设置台湾府,D项符合题意;A项是元朝设立澎湖巡检司管辖台湾,排除;B项《尼布楚条约》是1689年中俄在雅克萨之战后签订的条约,规定的是清朝东北的国界,排除;C项噶尔丹叛乱发生于我国蒙古地区,排除。故选D。

3.C

【详解】

依据所学可知,秦朝实行“焚书坑儒”,钳制了思想,摧残了文化;明朝实行“八股取士”,选拔听命于皇帝的官吏,也加强了思想控制;为加强君主专制,清朝从思想领域严密控制知识分子,清朝大兴“文字狱”,这些措施都是为了加强思想控制,所以C项符合题意;A项是科举制的作用,排除;B项与题干内容无关,排除;D项是明朝的八股取士,排除。故选C。

4.D

【详解】

依据“青花瓷是瓷器名品。其底色是蒙古人崇尚的白色;青蓝色花纹受伊斯兰文化影响;制作花纹的颜料‘钴蓝’由波斯商人带来;它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤”可知,青花瓷的这些特性表明,属于中华文明成就的青花瓷融合了蒙古人、波斯商人和西亚文化,因而可以说中华文明和世界文明是相互影响的,D项符合题意。由此分析ABC三项均与题干材料主旨不符,排除,故选D。

5.D

【详解】

结合所学知识可知,雍正年间,设立军机处,由皇帝选派亲信大臣组成,军机处是辅佐皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行,军机处的设立,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化,D符合题意。A是明朝明太祖时期设立的特务机构,大兴文字狱从康熙时期就已经开始,转运使是宋代设立的机构,把地方财税收归中央,ABC与题意不符,故本题选D。

6.C

【详解】

依据所学可知,清朝曹雪芹创作的《红楼梦》是中国古典小说的颠峰,它描写了贾、王、史、薛四大封建家庭衰亡和贵族青年贾宝玉与林黛玉爱情悲剧,深刻鞭挞了封建礼教和封建制度的罪恶,是中国古典小说的高峰,揭示了清王朝走向衰亡的历史命运,所以C项符合题意;A项是我国章回体小说的开山之作,B项是第一部以农民起义为题材的长篇小说,D项是一部富于烂漫主义色彩的神话小说。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

7.B

【详解】

依据“中国历代统治者加强思想控制”,结合框表信息可知,为加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,进行

“焚书坑儒”;为了实现思想上的大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;明朝时,为禁锢人们的思想实行“八股取士”,阻碍了社会和文化的发展;结合课本所学,清朝时期,为加强君主专制,清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,文化上大兴文字狱,使许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,严重阻碍了社会的发展和进步,造成了社会恐怖,摧残了人才。B项符合题意;雍正帝创立军机处,标志着我国封建君主集权进一步强化,皇帝集权发展到顶峰,A项不合题意;明朝为了监视官民,设立特务机构锦衣卫、东厂,强化了明朝君主专制强化的表现。CD两项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

8.D

【详解】

依据题干材料分析可知,监视大学士宋濂的是“特务”机构锦衣卫。锦衣卫原是明太祖的侍卫亲军,后来兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,是明朝加强君权的重要特务机构,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不是特务机构,排除,故选D。

9.A

【详解】

根据题干结合所学知识可知,军机大臣由皇帝钦定,秉承皇帝旨意办事,A符合题意;军机处是辅助皇帝处理政事的最重要的中枢机构,所以军机大臣并非毫无地位、无足轻重,B不符合题意;军机大臣跪受笔录、上传下达,并不具有宰相权力,C不符合题意;材料未体现军机处的设置,标志着专制主义中央集权制发展到登峰造极的地步,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

10.C

【详解】

根据所学知识可知,八股取士使读书人只顾埋头攻读诗经,钻研八股,不讲求实际学问,禁锢了读书人的思想,故C正确;D错误;明政府规定科举考试只许在四书五经范围内命题,故A错误;B项是科举考试的积极影响,故B不符合题意。故选C。

11.D

【详解】

依据所学可知,清朝前期康熙、雍正、乾隆三朝,是清朝文治武功最盛的时期,史称“康乾盛世”。从乾隆统治后期开始,清朝政治腐败,统治集团奢侈、吏治败坏,贪污成风,财政亏空,清朝开始由强盛转入衰落;文化上实行文字狱,禁锢了人们的思想,阻碍了社会的进步;人口膨胀,耕地不足,主要集中在少数人手中,社会矛盾激化,社会危机重重;闭关锁国政策的实行,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程,因此潜伏在盛世中的危机逐渐显露其主要表现有①②③④,D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

12.D

【详解】

依据题干信息“史学界普遍认可军机处设立标志着君主专制达到顶峰,但对军机处设立的年份有不同的观点”可知,军机处的设置经历了“临时性军务机构,无专职官员”到有“兼职官员”再到“名称、职能等业已具备”的过程,因此影响了对军机处年代的确定,这说明研究的视角不同,得出的历史结论也不一样,所以D项符合题意;A项表述违背史实,排除;B项主观阐释受主体认知的局限性及社会环境的制约,难以还原历史真实,但与题干材料无关,排除;C项表述不正确,排除。故选D。

13.B

【详解】

依据题干“(明代读书人)只会按照固定的题目做没有原创性的文章。他们对'四书'的内容甚至并不了解,但只要能背诵模范文,就可以应付考试。”结合所学知识,明朝科举考试采用八股取士,科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解,故B符合题意;设立军机处是在清朝雍正时期,时间不符合题意,故A不符合题意;废除丞相制度是在明朝明太祖朱元璋时期,但这属于中央机构的变革,不属于考试选官制度,故C不符合题意;设立锦衣卫是在明朝明太祖朱元璋时期,但这是设立特务机构监视臣民,不属于考试选官制度,故D不符合题意。故选B。

14.C

【详解】

根据图中①所给的时间“916年——1125年”结合所学知识,916年契丹解除首领阿保机统一契丹各部,建立契丹过,后该国号为辽,阿保机就是辽太祖。1125年金灭辽。可知①是辽;根据②的起止时间“1127年——1276年”结合所学知识,金灭辽后,在1127年灭亡北宋,北宋皇帝的弟弟赵构于同年在临安建立南宋,1276年,元军占领临安,南宋灭亡,故②是南宋;根据时间“1206年——1368年”结合所学知识,1206铁木真统一蒙古,建立蒙古国,被尊称为成吉思汗。1271年忽必烈继承汗位,定国号为元。1368年朱元璋在应天称帝建立明朝,同年秋天结束了元朝的统治。根据③的政权存在的时间可知是元。综上所述①②③对应的朝代是①辽②南宋③元。故选C。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,选项中英雄人物中岳飞是南宋将领,林则徐是清朝的,戚继光是明朝的,郑成功是明末清初的,故正确顺序是①②④③,C正确,故选C。

16.C

【详解】

结合所学知识可知,明朝君主专制的加强,与清朝军机处的设立没有任何联系,故C符合题意。张骞通西域后,顺着张骞的足迹,丝绸之路逐渐开通,

A有因果联系。清朝闭关锁国,使中国与世界隔绝起来,导致中国落后世界,B有因果联系。宋代商业繁荣,金属货币不方便携带,出现纸币“交子”,具有因果联系。故选C。

17.C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,郡县制起源于战国,在秦朝形成;行省制是元朝统一中国后推行的;册封“达赖”和“班禅”制度是清朝维护国家统一在西藏推行的制度;“三省六部”制初创于隋朝完善于唐朝,故先后顺序是:郡县制、三省六部制、行省制、册封“达赖”和“班禅”制度,①④②③顺序正确,故C正确。故选C。

18.D

【详解】

依据所学可知,明成祖称帝后,派郑和率领船队出使西洋,从1405~1433年,郑和率领船队前后七下西洋,先后到达亚洲和非洲三十多个国家和地区

,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,故D正确;ABC所述片面,故排除。综上故选D。

19.D

【详解】

根据材料,结合所学知识可知:清朝时期,雍正为加强君主专制,巩固对全国的统治,设立军机处,辅佐皇帝处理政务。军机大臣照皇帝的旨意拟写成文,军政大事完全由皇帝裁决,使得全国的军政大权完全集中于皇帝一人之手,皇帝具有至高无上的权威,君主专制进一步强化。故选项D符合题意;雍正统治时期的清朝是统一的多民族国家,故选项A不符合题意;雍正年间政令本来就统一,故选项B不符合题意;是为了加强君主专制,不是为权力相互制约的需要,故选项C不符合题意。故答案为D。

20.C

【详解】

依据所学知识可知,《红楼梦》是中国古代章回体长篇小说,中国古典四大名著之一,小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以富贵公子贾宝玉为视角,以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧为主线,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态,展现了真正的人性美和悲剧美,C符合题意;《牡丹亭》是明朝剧作家汤显祖创作的传奇,描写了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事,A不符合题意;《天工开物》由明代著名科学家宋应星初刊于1637年,是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作,B不符合题意;《水浒传》是中国历史上第一部用古白话文写成的歌颂农民起义的长篇章回体版块结构小说,以宋江领导的起义军为主要题材,通过一系列梁山英雄反抗压迫、英勇斗争的生动故事,暴露了北宋末年统治阶级的腐朽和残暴,揭露了当时尖锐对立的社会矛盾和“官逼民反”的残酷现实,D不符合题意;故选C。

21.D

【详解】

根据题干“马铃薯、甘薯、玉米等传入中国,对于中国饮食来说是革命性的”结合所学知识,1492年哥伦布发现美洲新大陆,推动了美洲的物种向外传播,明代引进了原产南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵,D正确;西汉、唐朝、宋代不是题干农作物引进中国的朝代,排除ABC。故选D。

22.B

【详解】

根据“从此皇帝直辖六部,即自兼宰相之意”可知这是废除了宰相制度,皇帝直接统率六部,所以加强了皇权的专制统治,故选B,排除A;该措施是政治改革,和思想禁锢无关,排除C;清朝军机处的设置标志着君主专制达到顶峰,排除D。

23.C

【详解】

结合所学内容可知,山西是春秋时期晋国的疆域,所以山西的商人被称为晋商,故选C;徽商是徽州商人,粤商是广东商人,浙商是浙江商人,排除ABD。

24.D

【详解】

结合所学内容可知,《西游记》的作者是吴承恩,不是罗贯中,D项说法错误,符合题意,故选D;ABC中的说法都正确,但不符合题意,排除。

25.(1)戚继光率军荡平侵扰我国东南沿海的倭寇。郑成功收复台湾。

(2)雅克萨反击战。《尼布楚条约》。

(3)观点:对外抗击外敌入侵。史实:康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。(写对其中一点即可给,其它符合题意的也可给分)

【解析】

(1)根据材料一图一结合所学知识可知,明朝中期,东南沿海倭寇猖獗。戚继光组建了一支抗倭队伍,号称戚家军。扫平了东南沿海的倭患。因此,戚继光最主要的历史贡献是:戚继光率军荡平侵扰我国东南沿海的倭寇。根据材料一图二结合所学知识可知,明末,荷兰殖民者侵占了我国台湾地区38年之久。1662年,郑成功在当地高山族人民的帮助下,率军打败了殖民者,台湾又回到了祖国的怀抱。因此与图二情境发生密切相关的重大历史事件是:郑成功收复台湾。

(2)根据材料一图三结合所学知识可知,17纪40年代,沙俄强占了我国东北地区的雅克萨和尼布楚地区。1685和1686年康熙

帝两次出兵雅克萨,重创俄军。1689年双方签订了第一个边界条约《尼布楚条约》。条约签订后,中俄东段边境地区相对稳定,两国人民和平往来,贸易得到很大发展。因此,17世纪中期,面对图三的情境,清朝皇帝组织雅克萨反击战打败沙俄。并在平等的基础上签订《尼布楚条约》解决了两国的东段边界问题。

(3)根据材料二及上述分析可知,材料一所涉及的史实体现了材料二的观点是:对外抗击外敌入侵。依据所学知识可知,康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。以上史实充分证明了明清统一多民族国家的巩固,主要特点对内同分裂和叛乱势力作斗争。(写对其中一点即可给,其它符合题意的也可给分)

点睛:解答本题的关键要熟悉戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨反击战。这三件历史事件证明了明清统一多民族国家的巩固,主要特点一是对外抗击外敌入侵。主要特点二是对内同分裂和叛乱势力作斗争,如康熙帝平定噶尔丹叛乱,设置乌里雅苏台将军;乾隆帝平定大小和卓叛乱,设置伊犁将军。

26.(1)郑和下西洋。

(2)观点:世界航海史的壮举﹣﹣郑和下西洋;论述:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍,明成祖派郑和下西洋。从1405年到1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有。郑和所率船队满载中国的优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。这些物品有的用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的用于贸易,互通有无,互补互利。郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大的贡献。

【详解】

(1)依据材料信息“十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景”和所学知识,可知“远航”指的是郑和下西洋。1405—1433年,郑和船队从刘家港出发,先后七次下西洋,航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海一带。。

(2)依据材料信息“十五世纪上半叶,在地球的东方,在波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景,这种极为壮观的远航,充分证明了中国当时是世界上最强大的海上力量,中国的造船枝术和航海能力是世界上其他任何国家都无法企及的,达到了古代航海史上的鼎峰。”,可以提炼出的观点是世界航海史的壮举﹣﹣郑和下西洋。论述内容言之有理即可,可从郑和下西洋的背景、目的、概况和影响等方面予以分析回答,如15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍,明成祖派郑和下西洋。从1405年到1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有。郑和所率船队满载中国的优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。这些物品有的用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的用于贸易,互通有无,互补互利。郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大的贡献。

答案第8页,总8页

答案第7页,总8页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源