2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第五单元《圯上老人》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第五单元《圯上老人》课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

汉高祖刘邦曾问群臣:“吾何以得天下?”群臣回答皆不得要领。刘邦遂说:“我之所以有今天,得力于三个人---运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良;镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何;率百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三位皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

“汉初三杰”,说的是汉朝建立时的:张良、萧何、韩信这三个人

。

在《史记》中曾有这样的记载:

圯

上

老人

司马迁

文学常识:

1、作者:

司马迁(前145或前135—前87?),字子长,西汉夏阳(今陕西韩城)人,中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,被后人尊称为“史圣”。他最大的贡献是创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。该书记载了上自中国上古传说中的黄帝时代,下至公元前101年(汉武帝太初四年),共3000多年的历史,被认为是中国史书的典范。

司马迁:

主要经历:

1、司马迁出生在一个世代相传的史官家庭,子承父业,28岁做太史令。

2、司马迁的父亲司马谈临终嘱托他做第二个孔子,写第二部《春秋》,这是他著《史记》的动力。

3、司马迁20岁时,开始漫游,积累丰富史料,32岁开始写《史记》。

4、潜心修史时,为李陵战败辩护,被处以腐刑,为完成《史记》,司马迁“就极刑而无愠色”。

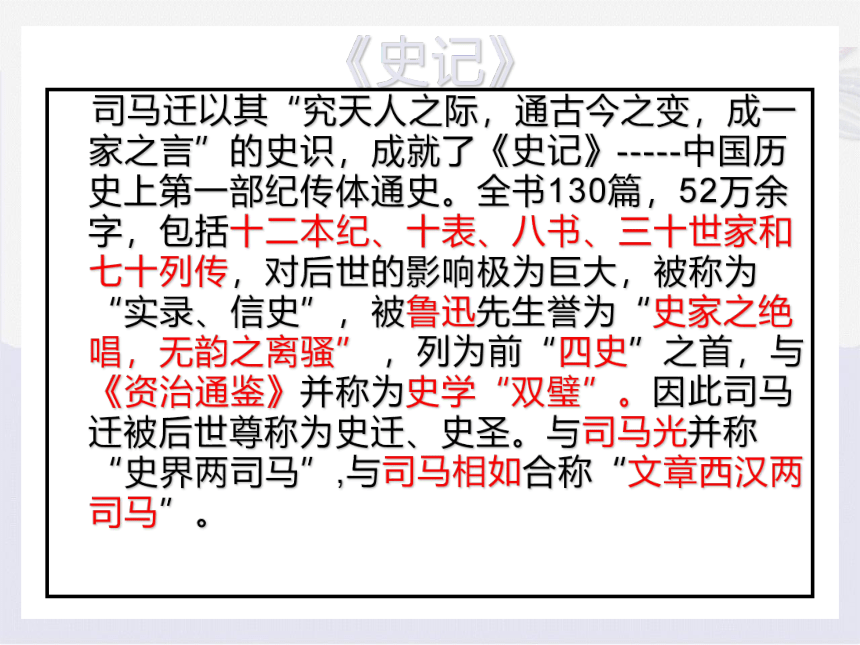

《史记》

司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,成就了《史记》-----中国历史上第一部纪传体通史。全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传,对后世的影响极为巨大,被称为“实录、信史”,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”

,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为史学“双璧”。因此司马迁被后世尊称为史迁、史圣。与司马光并称“史界两司马”,与司马相如合称“文章西汉两司马”。

拓展

1、黄石公

说法一:据传过了十年,张良竟得封侯。又过三年,张良随高祖行经济北谷城山下,果见黄石,张良取归,当作老人,香火供奉。及张良死后,将黄石一并埋在墓内。后代子孙每值春秋扫墓,年节祭祖,一体祭祀黄石。因此后人呼老人为“黄石公 ”

说法二:据传,黄石公是秦始皇父亲庄襄公的重臣,姓魏名辙。庄襄公死后,秦嬴政坐朝当政,他独断专行,推行暴政,魏辙挂冠归隐,隐居西北黄山北麓的黄华洞中,人们称他为“黄石公”。

第二种说法看来更接近事实。但是无论哪种说法是真,故事在流传过程中,都增添了很多传奇色彩,这增强了故事本身的吸引力,也反映人们对事实所蕴涵精神的赞颂。

2、张良是辅佐刘邦建立汉王朝的“汉初三杰”之一。三杰之中,唯有张良,能够明哲保身。

《史记》中,司马迁以圯上逢黄石公的故事刻画了他的隐忍有容;以不随项伯反使沛公解脱了鸿门之危刻画了他的忠贞不贰;以建议刘邦利用黥布(qíng)、彭越、韩信三雄而刻画了他的知人;以谏止刘邦复立六国刻画了他的明察事势;以劝吕后迎四皓扭转太子的危机刻画了他的机谋的委婉;最后,以功成后急流勇退刻画了他的知止远害。通过这样特征性的事件,不仅叙述出了张良的行实,亦且明白如画地描绘出了他的性格和情操。

1.读准字音,把未读准确的字音标注在书上。

邳(

)

圯(

)

老父(

)

衣(

)褐

堕(

)

履(

)

孺(

)

强(

)忍

诺(

)

pī

yí

fǔ

yì

duò

lǚ

rú

qiǎng

nuò

二、析事论人

1、朗读课文。

良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父衣褐,

至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子!

下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,

下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长

跪履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随

目之。父去里所,

(鞋子)

(看)

(想要)

(

勉强)

(给……穿鞋子,名词作动词)

(直身而跪)

(离开)

(很,非常)

(望着,名词作动词)

(曾经)

(穿)

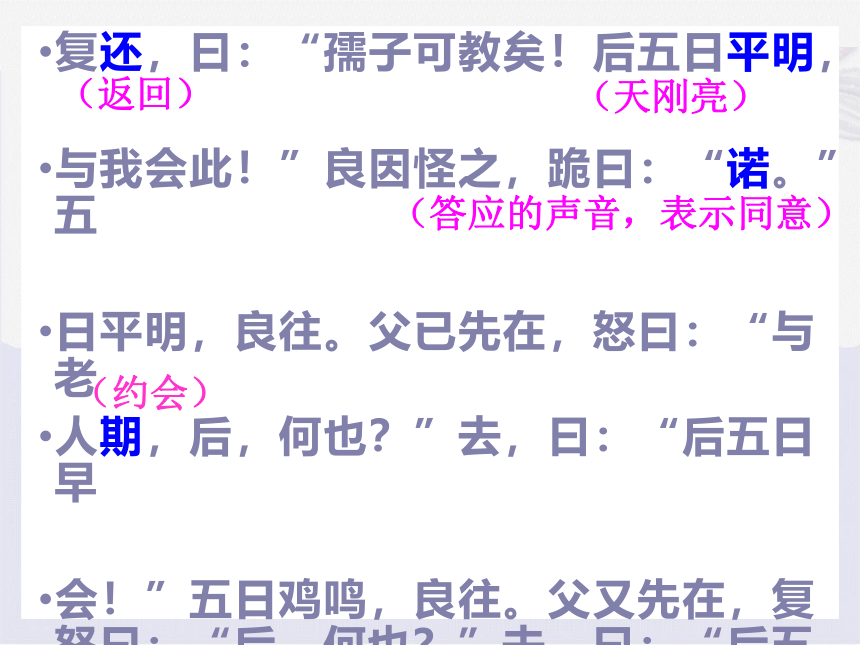

复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,

与我会此!”良因怪之,跪曰:“诺。”五

日平明,良往。父已先在,怒曰:“与老

人期,后,何也?”去,曰:“后五日早

会!”五日鸡鸣,良往。父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来!”

(答应的声音,表示同意)

(天刚亮)

(返回)

(约会)

五日,良夜未半往。有顷,父亦来,喜曰:“当如是。”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。后十年,兴,十三年,孺子见我,济北彀城下黄石即我矣。”遂去,无他言。不复见。

旦日,视其书,乃《太公兵法》也。良因异之,常习诵读之。

(不久)

(也)

(像这样)

(兴起,指有作为)

(是)

(即以之为异,感到这件事奇怪。)

听读课文,思考:

1、概括故事内容:

张良敬履,老父赠书

2、老人让张良穿鞋的行为是否过分?为什么?

3、老人面对张良的后至,再三批评,原因是什么?

老父:千里马常有,更需有伯乐的赏识、历练和委以重任。张良是千里马,仍需老父的培养。

(老父堕履、二怒张良赴约、赠书,是对张良的考验和历练,使其动心忍性,增益其所不能,是一个善于发现人才,培养人才,教导有方,能点石成金的人。)

评价老父是一个什么样的人?

分析人物:

面对陌生老人的要求,张良的态度如何?如果你是张良你会怎样做?为什么?

1、敬老:为其老,强忍,下取履。

2、守信:平明,鸡鸣,夜未半,(赴约时间越来越早)。

3、勤奋求学:常习诵。

4、隐忍有度:欲殴之,强忍(忍辱)三次赴约(忍怒)。

5、有思想,有主见:怪、精、异(心理描写)

从此文中可以看出张良具有哪些品质?从中你悟出了什么?张良这些品质在生活中还值得提倡吗?

张良形象

隐忍有容,敬老,胸怀宽广,诚实守信,能虚心求教、知错就改,有强烈的求知欲、坚持不懈的恒心。

老人形象:

是一个善于发现人才、培养人才,教导有方之人。

张良正是以自己道德品质上的闪光点,照亮了自己未来事业的平坦大道,使得他在楚汉的风云变幻中始终立于不败之地。从张良身上,你领悟到了什么道理?

成大业者先成人

1、张良为什么要“忍”?

敬老;

对老人有所期待;

朦胧中感到老人是一位奇人,能使自己有所发现,有所收获。

2、“忍”有什么意义?

忍能带来机遇,带来知识和能力,得到兵法,能够运筹帷幄,决胜千里,对刘邦影响很大,在他的影响下刘邦能够忍耐韩信,得到咸阳而退居灞上,忍耐一时,建立西汉王朝,张良也成为开国功臣。在后世影响很大,三国时代水镜先生向刘备诸葛亮时说:“只有兴周八百年的姜子牙,胜汉三百年的张子房可与之相比。”可见,张良名气之大。

忍是一种境界,是一种修养,一种美德,一种气概,一种生活态度。忍,是能量的积蓄,是在苦难中站起来的准备,能够赢得好名声,感化一批人,忍使很多人成就大业。你能举例谈谈吗?(司马迁、韩信、勾践、重耳)真正的忍者,是善于隐藏自己锋芒的人,忍住一时之不公,受暂时的委曲,在忍中磨炼意志,增长智慧。方能战胜自我,赢得机遇,成就事业,精彩人生。

3、凡事都要“忍”吗?

不是。不能无原则的忍。古之所谓豪杰之士,必有过人之节,人情有所不能忍者。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也;天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。这是北宋著名诗人苏轼《留侯论》开篇的一段话。

拓展总结:

盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘明无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见

文王拘禁而演绎《周易》;孔子受困厄而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵都是一些圣贤发愤而写作的。这些都是人们感情有压抑郁结不解之处,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,使将来的人了解他的志向。就象左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终于不能被人重用,便退而著书立说来抒发他们的怨愤,想留下没有实行的文章来表露自己的本心。

成大业者先成人

忍一时怒气,跪圯桥上敬翁履;

得半部天书,坐帷幄中挥汉师。

课外拓展

“汉初三杰”

韩信

萧何

张良

关于韩信

从军事统帅的角度来说,韩信可以算得上是千古难得的帅才和将才了。他能够把弱小的军事力量的潜能发挥到极致,以至于最后在垓下设下十面埋伏将不可一世的楚霸王项羽彻底击败,让项羽自刎乌江,一举奠定了建立汉王朝的基础,这是与他超人的军事指挥天赋分不开的。他曾经在与刘邦的闲谈中认为刘邦只有指挥十万军队的能力,而就他自己指挥军队的能力而言,却没有数量限制,指挥的军队越多越好(这就是“韩信将兵,多多益善”成语的来历)。

韩信作为一位军事统帅勇有余,是合格的;但作为一位权力中枢的谋臣来讲显然是智不足,是不及格的。说句难听的话,韩信的权谋技巧只相当于小学生水平。他身处手握重兵、功高震主的极易招来杀身之祸的境地却毫无自我保护意识,多次受到猜疑诬陷却从不在意、不思改进,终于在未央宫阴谋中死于吕后之手,真可谓“英雄一世真豪杰,辜负胸中百万兵”!他的死,他自己需付一半的责任。 这里顺便说一句,史书里或多或少影射韩信有谋反的倾向,我认为这是天大的千古奇冤。从韩信的条件来看,他若真想造反,一百次也反成功了,可是他却始终没有反,直至被害死。

关于萧何

汉初三杰里的萧何却是一个很复杂的人物。若硬要用一句话来概括他,只能勉强说他智有余而仁不足。萧何的治理国家的行政才能就不用说了,刘邦说的“镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何”这句话就是对他的最确切的评价。尤其令人拍案称奇的是,他的卓有成效的施政方针不但没有随着他的辞世而重蹈?,人亡政息的惯例,甚至他的继任者曹参对萧何生前制定的各项法规、方针政策一字不改而自己只管吃喝玩乐,竟然也能政绩斐然、国泰民安。以至于这段脍炙人口的典故成了流传至今的成语“萧规曹随”。

由此可见萧何的治理国家的行政才能是多么卓越!说起来萧何对汉朝的建立所作的最大贡献莫过于现在家喻户晓的“萧何月下追韩信”的典故了---韩信这位旷世帅才由于被刘邦大材小用地当作仓库管理员使用,被气得不辞而别,后被年老体弱的萧何星夜追回拜为元帅的千古美谈。但令人极为遗憾的是,在韩信问题上名扬后世的萧何在后来却因为韩信问题而为后人所诟病,那就是萧何明明知道韩信不会谋反,却在个人进退利害(可能包括避嫌)的考虑下与吕后一起设下圈套谋害了韩信

。

历史评价

这就是令人感慨万千的“成也萧何,败也萧何”成语的来历。虽然纵观萧何的一生,这个不仁不义的污点也许可以算作瑕不掩瑜,并不能动摇萧何作为一代名相的历史地位,但污点毕竟是污点,与当时的历史条件下的完人标准相比较,还是有相当距离的。

关于张良

在汉初三杰里唯有张良可以算得上仁、智、勇三者皆备的完人了。张良的智在刘邦说的“运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良”这句话里可以得到最好的诠释,就不赘言了;张良的勇从他敢于和志同道合的力士一起在博浪沙刺杀由大批卫队护卫的暴君秦始皇的大无畏的行动中即可看出,也用不着多说;张良的仁是值得大书一笔的。孟子认为理想的完人的气质应该是“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,张良完全作到了这一点。张良在汉朝建国后的封赏会上的表现使包括刘邦在内的所有人都感到吃惊:他谢绝了刘邦对他的万户侯的封赏(包括属地随便挑选的特权),在刘邦的

??

一再劝说下,他只挑了一个没人要的偏远贫穷的小县城留县。张良说:“陛下实在要封赏我,就把我和陛下相识的地方留县封给我做个纪念吧,我哪里当得起万户侯。我昔日刺杀暴君秦始皇,天下震动;现在以三寸舌为帝者师,得到封万户侯的荣誉,这对我这个平民百姓来说太过分了,我真心地愿意放弃人间的富贵,过老百姓的日子。”而且张良说到做到,不但不作万户侯,连这个小小的留县县令也找了个机会放弃了。

作业:

日记:《圯上老人》读后感

汉高祖刘邦曾问群臣:“吾何以得天下?”群臣回答皆不得要领。刘邦遂说:“我之所以有今天,得力于三个人---运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良;镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何;率百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三位皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

“汉初三杰”,说的是汉朝建立时的:张良、萧何、韩信这三个人

。

在《史记》中曾有这样的记载:

圯

上

老人

司马迁

文学常识:

1、作者:

司马迁(前145或前135—前87?),字子长,西汉夏阳(今陕西韩城)人,中国古代伟大的史学家、思想家、文学家,被后人尊称为“史圣”。他最大的贡献是创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。该书记载了上自中国上古传说中的黄帝时代,下至公元前101年(汉武帝太初四年),共3000多年的历史,被认为是中国史书的典范。

司马迁:

主要经历:

1、司马迁出生在一个世代相传的史官家庭,子承父业,28岁做太史令。

2、司马迁的父亲司马谈临终嘱托他做第二个孔子,写第二部《春秋》,这是他著《史记》的动力。

3、司马迁20岁时,开始漫游,积累丰富史料,32岁开始写《史记》。

4、潜心修史时,为李陵战败辩护,被处以腐刑,为完成《史记》,司马迁“就极刑而无愠色”。

《史记》

司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,成就了《史记》-----中国历史上第一部纪传体通史。全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传,对后世的影响极为巨大,被称为“实录、信史”,被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”

,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为史学“双璧”。因此司马迁被后世尊称为史迁、史圣。与司马光并称“史界两司马”,与司马相如合称“文章西汉两司马”。

拓展

1、黄石公

说法一:据传过了十年,张良竟得封侯。又过三年,张良随高祖行经济北谷城山下,果见黄石,张良取归,当作老人,香火供奉。及张良死后,将黄石一并埋在墓内。后代子孙每值春秋扫墓,年节祭祖,一体祭祀黄石。因此后人呼老人为“黄石公 ”

说法二:据传,黄石公是秦始皇父亲庄襄公的重臣,姓魏名辙。庄襄公死后,秦嬴政坐朝当政,他独断专行,推行暴政,魏辙挂冠归隐,隐居西北黄山北麓的黄华洞中,人们称他为“黄石公”。

第二种说法看来更接近事实。但是无论哪种说法是真,故事在流传过程中,都增添了很多传奇色彩,这增强了故事本身的吸引力,也反映人们对事实所蕴涵精神的赞颂。

2、张良是辅佐刘邦建立汉王朝的“汉初三杰”之一。三杰之中,唯有张良,能够明哲保身。

《史记》中,司马迁以圯上逢黄石公的故事刻画了他的隐忍有容;以不随项伯反使沛公解脱了鸿门之危刻画了他的忠贞不贰;以建议刘邦利用黥布(qíng)、彭越、韩信三雄而刻画了他的知人;以谏止刘邦复立六国刻画了他的明察事势;以劝吕后迎四皓扭转太子的危机刻画了他的机谋的委婉;最后,以功成后急流勇退刻画了他的知止远害。通过这样特征性的事件,不仅叙述出了张良的行实,亦且明白如画地描绘出了他的性格和情操。

1.读准字音,把未读准确的字音标注在书上。

邳(

)

圯(

)

老父(

)

衣(

)褐

堕(

)

履(

)

孺(

)

强(

)忍

诺(

)

pī

yí

fǔ

yì

duò

lǚ

rú

qiǎng

nuò

二、析事论人

1、朗读课文。

良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父衣褐,

至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子!

下取履!”良愕然,欲殴之。为其老,强忍,

下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长

跪履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随

目之。父去里所,

(鞋子)

(看)

(想要)

(

勉强)

(给……穿鞋子,名词作动词)

(直身而跪)

(离开)

(很,非常)

(望着,名词作动词)

(曾经)

(穿)

复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,

与我会此!”良因怪之,跪曰:“诺。”五

日平明,良往。父已先在,怒曰:“与老

人期,后,何也?”去,曰:“后五日早

会!”五日鸡鸣,良往。父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来!”

(答应的声音,表示同意)

(天刚亮)

(返回)

(约会)

五日,良夜未半往。有顷,父亦来,喜曰:“当如是。”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。后十年,兴,十三年,孺子见我,济北彀城下黄石即我矣。”遂去,无他言。不复见。

旦日,视其书,乃《太公兵法》也。良因异之,常习诵读之。

(不久)

(也)

(像这样)

(兴起,指有作为)

(是)

(即以之为异,感到这件事奇怪。)

听读课文,思考:

1、概括故事内容:

张良敬履,老父赠书

2、老人让张良穿鞋的行为是否过分?为什么?

3、老人面对张良的后至,再三批评,原因是什么?

老父:千里马常有,更需有伯乐的赏识、历练和委以重任。张良是千里马,仍需老父的培养。

(老父堕履、二怒张良赴约、赠书,是对张良的考验和历练,使其动心忍性,增益其所不能,是一个善于发现人才,培养人才,教导有方,能点石成金的人。)

评价老父是一个什么样的人?

分析人物:

面对陌生老人的要求,张良的态度如何?如果你是张良你会怎样做?为什么?

1、敬老:为其老,强忍,下取履。

2、守信:平明,鸡鸣,夜未半,(赴约时间越来越早)。

3、勤奋求学:常习诵。

4、隐忍有度:欲殴之,强忍(忍辱)三次赴约(忍怒)。

5、有思想,有主见:怪、精、异(心理描写)

从此文中可以看出张良具有哪些品质?从中你悟出了什么?张良这些品质在生活中还值得提倡吗?

张良形象

隐忍有容,敬老,胸怀宽广,诚实守信,能虚心求教、知错就改,有强烈的求知欲、坚持不懈的恒心。

老人形象:

是一个善于发现人才、培养人才,教导有方之人。

张良正是以自己道德品质上的闪光点,照亮了自己未来事业的平坦大道,使得他在楚汉的风云变幻中始终立于不败之地。从张良身上,你领悟到了什么道理?

成大业者先成人

1、张良为什么要“忍”?

敬老;

对老人有所期待;

朦胧中感到老人是一位奇人,能使自己有所发现,有所收获。

2、“忍”有什么意义?

忍能带来机遇,带来知识和能力,得到兵法,能够运筹帷幄,决胜千里,对刘邦影响很大,在他的影响下刘邦能够忍耐韩信,得到咸阳而退居灞上,忍耐一时,建立西汉王朝,张良也成为开国功臣。在后世影响很大,三国时代水镜先生向刘备诸葛亮时说:“只有兴周八百年的姜子牙,胜汉三百年的张子房可与之相比。”可见,张良名气之大。

忍是一种境界,是一种修养,一种美德,一种气概,一种生活态度。忍,是能量的积蓄,是在苦难中站起来的准备,能够赢得好名声,感化一批人,忍使很多人成就大业。你能举例谈谈吗?(司马迁、韩信、勾践、重耳)真正的忍者,是善于隐藏自己锋芒的人,忍住一时之不公,受暂时的委曲,在忍中磨炼意志,增长智慧。方能战胜自我,赢得机遇,成就事业,精彩人生。

3、凡事都要“忍”吗?

不是。不能无原则的忍。古之所谓豪杰之士,必有过人之节,人情有所不能忍者。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也;天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。这是北宋著名诗人苏轼《留侯论》开篇的一段话。

拓展总结:

盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘明无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见

文王拘禁而演绎《周易》;孔子受困厄而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵都是一些圣贤发愤而写作的。这些都是人们感情有压抑郁结不解之处,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,使将来的人了解他的志向。就象左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终于不能被人重用,便退而著书立说来抒发他们的怨愤,想留下没有实行的文章来表露自己的本心。

成大业者先成人

忍一时怒气,跪圯桥上敬翁履;

得半部天书,坐帷幄中挥汉师。

课外拓展

“汉初三杰”

韩信

萧何

张良

关于韩信

从军事统帅的角度来说,韩信可以算得上是千古难得的帅才和将才了。他能够把弱小的军事力量的潜能发挥到极致,以至于最后在垓下设下十面埋伏将不可一世的楚霸王项羽彻底击败,让项羽自刎乌江,一举奠定了建立汉王朝的基础,这是与他超人的军事指挥天赋分不开的。他曾经在与刘邦的闲谈中认为刘邦只有指挥十万军队的能力,而就他自己指挥军队的能力而言,却没有数量限制,指挥的军队越多越好(这就是“韩信将兵,多多益善”成语的来历)。

韩信作为一位军事统帅勇有余,是合格的;但作为一位权力中枢的谋臣来讲显然是智不足,是不及格的。说句难听的话,韩信的权谋技巧只相当于小学生水平。他身处手握重兵、功高震主的极易招来杀身之祸的境地却毫无自我保护意识,多次受到猜疑诬陷却从不在意、不思改进,终于在未央宫阴谋中死于吕后之手,真可谓“英雄一世真豪杰,辜负胸中百万兵”!他的死,他自己需付一半的责任。 这里顺便说一句,史书里或多或少影射韩信有谋反的倾向,我认为这是天大的千古奇冤。从韩信的条件来看,他若真想造反,一百次也反成功了,可是他却始终没有反,直至被害死。

关于萧何

汉初三杰里的萧何却是一个很复杂的人物。若硬要用一句话来概括他,只能勉强说他智有余而仁不足。萧何的治理国家的行政才能就不用说了,刘邦说的“镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何”这句话就是对他的最确切的评价。尤其令人拍案称奇的是,他的卓有成效的施政方针不但没有随着他的辞世而重蹈?,人亡政息的惯例,甚至他的继任者曹参对萧何生前制定的各项法规、方针政策一字不改而自己只管吃喝玩乐,竟然也能政绩斐然、国泰民安。以至于这段脍炙人口的典故成了流传至今的成语“萧规曹随”。

由此可见萧何的治理国家的行政才能是多么卓越!说起来萧何对汉朝的建立所作的最大贡献莫过于现在家喻户晓的“萧何月下追韩信”的典故了---韩信这位旷世帅才由于被刘邦大材小用地当作仓库管理员使用,被气得不辞而别,后被年老体弱的萧何星夜追回拜为元帅的千古美谈。但令人极为遗憾的是,在韩信问题上名扬后世的萧何在后来却因为韩信问题而为后人所诟病,那就是萧何明明知道韩信不会谋反,却在个人进退利害(可能包括避嫌)的考虑下与吕后一起设下圈套谋害了韩信

。

历史评价

这就是令人感慨万千的“成也萧何,败也萧何”成语的来历。虽然纵观萧何的一生,这个不仁不义的污点也许可以算作瑕不掩瑜,并不能动摇萧何作为一代名相的历史地位,但污点毕竟是污点,与当时的历史条件下的完人标准相比较,还是有相当距离的。

关于张良

在汉初三杰里唯有张良可以算得上仁、智、勇三者皆备的完人了。张良的智在刘邦说的“运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良”这句话里可以得到最好的诠释,就不赘言了;张良的勇从他敢于和志同道合的力士一起在博浪沙刺杀由大批卫队护卫的暴君秦始皇的大无畏的行动中即可看出,也用不着多说;张良的仁是值得大书一笔的。孟子认为理想的完人的气质应该是“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,张良完全作到了这一点。张良在汉朝建国后的封赏会上的表现使包括刘邦在内的所有人都感到吃惊:他谢绝了刘邦对他的万户侯的封赏(包括属地随便挑选的特权),在刘邦的

??

一再劝说下,他只挑了一个没人要的偏远贫穷的小县城留县。张良说:“陛下实在要封赏我,就把我和陛下相识的地方留县封给我做个纪念吧,我哪里当得起万户侯。我昔日刺杀暴君秦始皇,天下震动;现在以三寸舌为帝者师,得到封万户侯的荣誉,这对我这个平民百姓来说太过分了,我真心地愿意放弃人间的富贵,过老百姓的日子。”而且张良说到做到,不但不作万户侯,连这个小小的留县县令也找了个机会放弃了。

作业:

日记:《圯上老人》读后感

同课章节目录