2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第二单元 1.《更衣记》 课件(70张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第二单元 1.《更衣记》 课件(70张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 19:02:18 | ||

图片预览

文档简介

更衣记

张爱玲

关于作者

张爱玲(1920—1995),原名张煐,生于上海,中国现代文学史上重要女作家。显赫而没落的家庭背景,父母离异及母亲的“新女性”个性,畸形地持继了她早熟的文学才情。1939年入香港大学学习。1942年因战事回到上海后开始文学创作。1952年再赴香港,1955年移居美国,除继续写作小说和散文之外,主要致力于学术研究和文学翻译。1973年起定居洛杉矶,1995年在孤独中辞世。

胡兰成与张爱玲

张爱玲的第一段婚姻发生于抗战时期的上海,与汪精卫伪政权文化部长胡兰成(1944至1947)。张爱玲与胡兰成的爱情,几乎全是文学艺术的相互欣赏,也是情感长期孤独后的结果,使她来不及想政治态度,就陷入情感的漩涡。最后与他分手,也是因为胡兰成的移情别恋和性情浮华所造成的。但张爱玲最精采的作品,几乎都完成于此一时期。

赖雅与张爱玲

张爱玲的第二任丈夫是美国作家赖雅,两人于1956年结婚,当时张爱玲36岁,而赖雅已65岁。张爱玲1961年到台湾访问时,多次轻微中风的的赖雅又再度严重脑溢血。张爱玲迫于生计,为香港电影公司编写剧本,小说创作渐少。

《遥寄张爱玲》柯灵

中国新文学运动从来就和政治浪潮配合在一起,因果难分。五四时代的文学革命—反帝反封建;三十年代的革命文学—阶级斗争;抗战时期—同仇敌忾,抗日救亡,理所当然是主流。除此之外,就都看作是离谱,旁门左道,既为正统所不容,也引不起读者的意。……我扳着指头算来算去,偌大的文坛,哪个阶段都安放不下一个张爱玲;上海沦陷,才给了她机会。

在相当一个时期里,中国现代文学史里没有张爱玲的位置。1961年,夏志清在其英文代表作《中国现代小说史》中发掘并论证了张爱玲等重要作家的文学史地位,影响深远。上世纪八十年代,人们才重新记起张爱玲,到了九十年代,尤其因张爱玲的去世,更是出现了“张爱玲热”。

主要作品:小说集《传奇》,散文集《流言》、《十八春》,长篇小说《秧歌》、《赤地之恋》等,文学评论集《红楼梦魇》,还有《倾城之恋》、《太太万岁》、《不了情》、《小儿女》等戏剧、电影剧本。有《张爱玲全集》16卷行世。

题 解

1942年,张爱玲在英文杂志《二十世纪》月刊上发表散文《Chinese Life and Fashions》,后重写成中文,名为《更衣记》,刊于1943年12月的《古今》上,1945年收入散文集《流言》中。

全文五千余字,记录了中国时装三百年来的变化。作者不拘泥于对服饰本身的描述,而是由服饰的款式和细节透视各个时代的特征,从不同时期的服饰特点与变化来呈现当时的生活观念、文化氛围和社会心理。

厚重的民族文化积淀及独特的生活阅历赋于张爱玲散文一股强烈而独特的文化气息,古典的民族文化精神与西方现代意识的双重渗透,使《更衣记》具备了双重美学品格。

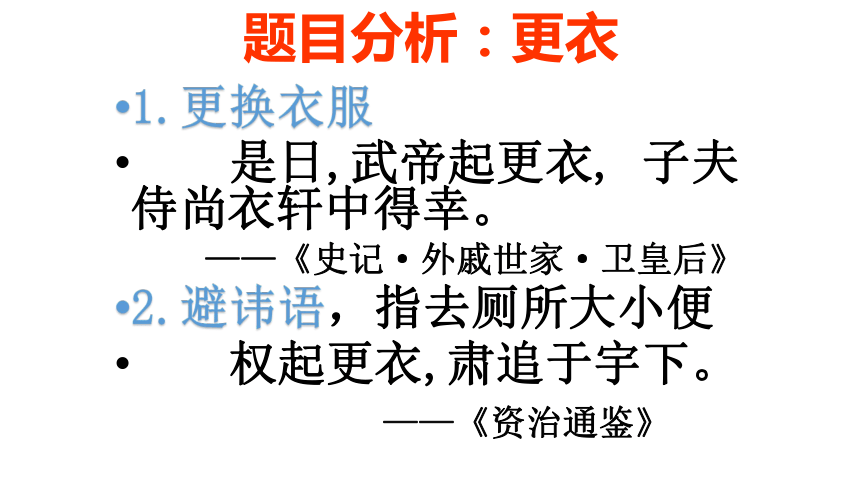

1.更换衣服

是日,武帝起更衣, 子夫侍尚衣轩中得幸。

——《史记·外戚世家·卫皇后》

2.避讳语,指去厕所大小便

权起更衣,肃追于宇下。

——《资治通鉴》

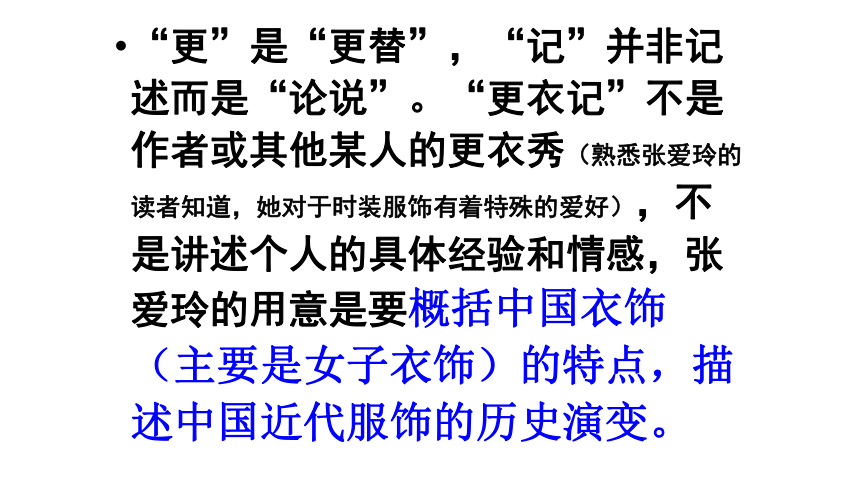

题目分析:更衣

“更”是“更替”,“记”并非记述而是“论说”。“更衣记”不是作者或其他某人的更衣秀(熟悉张爱玲的读者知道,她对于时装服饰有着特殊的爱好),不是讲述个人的具体经验和情感,张爱玲的用意是要概括中国衣饰(主要是女子衣饰)的特点,描述中国近代服饰的历史演变。

1、2段由晒衣服而引起对服装的回忆

3---14段清代服饰变化

15---27段民国时期的服装特点

28---31段男装近代史

结构梳理

第一自然段:那个悠闲、平静、绣金的世界随着落日永远地逝去了。

第二自然段:把“回忆”联系起来的是残存在衣裳中的樟脑香。衣裳的回忆、服装的历史将在这香甜而怅惘的气味中徐徐展开。

张爱玲开宗明义,概括了第3至14自然段的内容和主旨: “在满清三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。”

明 代 女 装

明代的袄裙

清代女装

李鸿章的夫人和女儿

大云头

满洲服饰

昭君套

古代妇人的头上饰物。用条状貂皮围于髻下额上,如帽套。相传为昭君出塞时所戴,故称。

阅读思考

5---10自然段介绍了清代服饰哪些特点?反映了什么样的社会现实?

特 点

没有什么时装可言,流行着极度宽大的衫裤,有一种四平八稳的沉着气象;对于穿着有着严格的规律,仅有姑娘的“昭君套”,为阴森的冬月添上点色彩;对于细节过度注意。

社会现实

世界迂缓、安静、齐整,等级制度森严,思想禁锢,社会少有活力,服饰中渗透着对女性的压抑。

阅读思考

文中说“对于细节的过分的注意,为这一时期的服装的要点”,这反映了时人什么样的心态?

反映了中国有闲阶级一贯的态度:不停地另生枝节,放恣,不讲理,在不相干的事物上浪费了精力。

阅读思考

阅读文本11----14自然段清代末年,服装产生了什么样的变化?各反映了时代什么特点?

时装的历史,一言以蔽之,就是点缀品的逐渐减去;

还有腰身大小的交替盈蚀。

第一个严重的变化发生在光绪三十二三年(1906、1907年)

1、服装变小、变紧:以女装而言,袄子套在身上像刀鞘,紧身背心使女人看上去像一缕诗魂,铅笔一般瘦的裤管给人“一种伶仃无告的感觉”。

时代特点

政治动乱,社会不靖,社会处于一种“过渡时代”,百姓生活“颠连困苦”。

2、元宝领产生:高得与鼻尖平行的硬领,像缅甸的一层层叠至尺来高的金属顶圈一般, 逼迫女人们伸长了脖子。与下面的一捻柳腰完全不相称。

时代特点

各趋极端,社会固有规律被打破,动荡激烈,处于无均衡状态。

阅读思考

文本15---19自然段

1.民国初年的服饰有哪些变化,各说明了什么样的社会现状?

变化一

时装上:显出空前的天真,轻快,愉悦。

社会现实:民国初建立,有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。

变化二

时装上:大部分的灵感是得自西方的;舶来品不分皂白地被接受。

社会现实:西方思想与文化涌入中国,人们全盘接受,崇洋媚外。

变化三

时装上:短袄的下摆忽而圆,忽而尖,忽而六角形。

社会现实:军阀来来去去,马蹄后飞抄走石,跟着他们自己的官员、政府、法律,跌跌绊绊赶上去的时候,也同样地千变万化。

阅读思考

文本15---19自然段

2.作者对于时装的日新月异有何见解?

时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反,它可以代表呆滞;由于其他活动范围内的失败,所有的创造力都流人衣服的区域里去。在政治混乱期间,人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。

阅读思考

文本20---27自然段

从1921年起,女子服装又产生了哪些变化,分别反映了什么样的心态?

变化之一

“女人穿上了长袍”-----一致采用了旗袍,旗袍严冷方正、具有清教徒的风格。

2021/4/9

更衣记

47

心 态

女人初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。

变化之二

时装开始紧缩 。喇叭管袖子收小了。1930年,袖长及肘,衣领又高了起来,高领是圆筒式的。

心 态

对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。青年人的理想破灭,时装体现讽刺和绝望后的狂笑。

变化之三

欧美流行着的双排钮扣的军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍,袍叉开到大腿上,露出同样质料的长裤子,裤脚上闪着银色花边。

心 态

表面上无不激烈地唱高调,骨子里还是唯物主义者。

表面上似乎与国际接轨,骨子里恪守中国的传统。

变化之四

近年来,衣袖废除。袍身短了,装饰性质的镶滚也免了,改用盘花钮扣来代替,不久连钮扣也被捐弃了,改用嵌钮。剩下的只有一件紧身背心,露出颈项、两臂与小腿。

心 态

现在要紧的是人,旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。 (突出个体的人)

变化之五

最近入时的半长不短的袖子,又称“四分之三袖”。一双袖子翩翩归来,预兆形式主义的复兴。

心 态

向传统的一方面走,细节虽不能恢复,轮廓却可尽量引用,用得活泛,一样能够适应现代环境的需要。 (回归传统)

概述从清朝到民国女装的变化

17世纪中叶到19世纪末,衫裤宽大,注意细节

光绪三十二三年,衣裤缩小,头重脚轻

民国初年,天真、轻快、愉悦,学习西方,千变万化。

1921年,旗袍严冷方正

1930年,旗袍袖长领高;大衣长袍和长裤的奇异搭配。

近年,旗袍废除衣袖,领矮,袍短,去除点缀,后袖子重归,部分的回复传统。

阅读思考

阅读28自然段

男装近代史如何?

男装

民国四年至八九年:也花哨,且衣料可以与女装通用

目前:谨严且黯淡

“更衣记”

——服装的更新换代的历史

从构思而言,文章虽以“论”为宗旨,却还是以具体的情景引领读者进出,以假想的晒衣情景开头,又以小孩撒把骑车的情景收尾,看似信手拈来,却正合题意:人生最可爱的当儿便是那一撒手罢。对市井生活细节的浓厚兴趣,不妨碍她从中看透生命的苍凉,体现生存价值的悲悯。

在张爱玲笔下,女子的时装始终与政治时事相连,请分析下面几句话所体现的女子的地位,并分析其中的原因。

(1)高得与鼻尖平行的硬领,像缅甸的一层层叠至尺来高的金属顶圈一般,逼迫女人们伸长了脖子。

(2)这一次的高领却是圆筒式的,紧抵着下颇,肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。

(3)直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。这儿有讽刺,有绝望后的狂笑。

女子服装的改变始终与时政变化相连,反映女性从衣饰到身体,从身体到生存和自由,始终处于男权目光的审视下,处于被鉴赏与被监管地位。

因为时政变化始终是在男性作用下的结果,男性话语在其中占主导地位 。

思考与习作

1.从张爱玲写作《更衣记》到今天,又是70多年过去了,中国的服饰也经历了几度变迁,请尝试以张爱玲的方式分析这些变化背后的文化因素。

2.个人的穿衣打扮、娱乐方式和语言行为的喜好也会发生变化,同时也有某些不变的成分,请选择其中的某一项作为分析对象,分析这种变与不变的个人和社会原因,并根据你的具体想法写作一篇文章。

张爱玲

关于作者

张爱玲(1920—1995),原名张煐,生于上海,中国现代文学史上重要女作家。显赫而没落的家庭背景,父母离异及母亲的“新女性”个性,畸形地持继了她早熟的文学才情。1939年入香港大学学习。1942年因战事回到上海后开始文学创作。1952年再赴香港,1955年移居美国,除继续写作小说和散文之外,主要致力于学术研究和文学翻译。1973年起定居洛杉矶,1995年在孤独中辞世。

胡兰成与张爱玲

张爱玲的第一段婚姻发生于抗战时期的上海,与汪精卫伪政权文化部长胡兰成(1944至1947)。张爱玲与胡兰成的爱情,几乎全是文学艺术的相互欣赏,也是情感长期孤独后的结果,使她来不及想政治态度,就陷入情感的漩涡。最后与他分手,也是因为胡兰成的移情别恋和性情浮华所造成的。但张爱玲最精采的作品,几乎都完成于此一时期。

赖雅与张爱玲

张爱玲的第二任丈夫是美国作家赖雅,两人于1956年结婚,当时张爱玲36岁,而赖雅已65岁。张爱玲1961年到台湾访问时,多次轻微中风的的赖雅又再度严重脑溢血。张爱玲迫于生计,为香港电影公司编写剧本,小说创作渐少。

《遥寄张爱玲》柯灵

中国新文学运动从来就和政治浪潮配合在一起,因果难分。五四时代的文学革命—反帝反封建;三十年代的革命文学—阶级斗争;抗战时期—同仇敌忾,抗日救亡,理所当然是主流。除此之外,就都看作是离谱,旁门左道,既为正统所不容,也引不起读者的意。……我扳着指头算来算去,偌大的文坛,哪个阶段都安放不下一个张爱玲;上海沦陷,才给了她机会。

在相当一个时期里,中国现代文学史里没有张爱玲的位置。1961年,夏志清在其英文代表作《中国现代小说史》中发掘并论证了张爱玲等重要作家的文学史地位,影响深远。上世纪八十年代,人们才重新记起张爱玲,到了九十年代,尤其因张爱玲的去世,更是出现了“张爱玲热”。

主要作品:小说集《传奇》,散文集《流言》、《十八春》,长篇小说《秧歌》、《赤地之恋》等,文学评论集《红楼梦魇》,还有《倾城之恋》、《太太万岁》、《不了情》、《小儿女》等戏剧、电影剧本。有《张爱玲全集》16卷行世。

题 解

1942年,张爱玲在英文杂志《二十世纪》月刊上发表散文《Chinese Life and Fashions》,后重写成中文,名为《更衣记》,刊于1943年12月的《古今》上,1945年收入散文集《流言》中。

全文五千余字,记录了中国时装三百年来的变化。作者不拘泥于对服饰本身的描述,而是由服饰的款式和细节透视各个时代的特征,从不同时期的服饰特点与变化来呈现当时的生活观念、文化氛围和社会心理。

厚重的民族文化积淀及独特的生活阅历赋于张爱玲散文一股强烈而独特的文化气息,古典的民族文化精神与西方现代意识的双重渗透,使《更衣记》具备了双重美学品格。

1.更换衣服

是日,武帝起更衣, 子夫侍尚衣轩中得幸。

——《史记·外戚世家·卫皇后》

2.避讳语,指去厕所大小便

权起更衣,肃追于宇下。

——《资治通鉴》

题目分析:更衣

“更”是“更替”,“记”并非记述而是“论说”。“更衣记”不是作者或其他某人的更衣秀(熟悉张爱玲的读者知道,她对于时装服饰有着特殊的爱好),不是讲述个人的具体经验和情感,张爱玲的用意是要概括中国衣饰(主要是女子衣饰)的特点,描述中国近代服饰的历史演变。

1、2段由晒衣服而引起对服装的回忆

3---14段清代服饰变化

15---27段民国时期的服装特点

28---31段男装近代史

结构梳理

第一自然段:那个悠闲、平静、绣金的世界随着落日永远地逝去了。

第二自然段:把“回忆”联系起来的是残存在衣裳中的樟脑香。衣裳的回忆、服装的历史将在这香甜而怅惘的气味中徐徐展开。

张爱玲开宗明义,概括了第3至14自然段的内容和主旨: “在满清三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言!一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。”

明 代 女 装

明代的袄裙

清代女装

李鸿章的夫人和女儿

大云头

满洲服饰

昭君套

古代妇人的头上饰物。用条状貂皮围于髻下额上,如帽套。相传为昭君出塞时所戴,故称。

阅读思考

5---10自然段介绍了清代服饰哪些特点?反映了什么样的社会现实?

特 点

没有什么时装可言,流行着极度宽大的衫裤,有一种四平八稳的沉着气象;对于穿着有着严格的规律,仅有姑娘的“昭君套”,为阴森的冬月添上点色彩;对于细节过度注意。

社会现实

世界迂缓、安静、齐整,等级制度森严,思想禁锢,社会少有活力,服饰中渗透着对女性的压抑。

阅读思考

文中说“对于细节的过分的注意,为这一时期的服装的要点”,这反映了时人什么样的心态?

反映了中国有闲阶级一贯的态度:不停地另生枝节,放恣,不讲理,在不相干的事物上浪费了精力。

阅读思考

阅读文本11----14自然段清代末年,服装产生了什么样的变化?各反映了时代什么特点?

时装的历史,一言以蔽之,就是点缀品的逐渐减去;

还有腰身大小的交替盈蚀。

第一个严重的变化发生在光绪三十二三年(1906、1907年)

1、服装变小、变紧:以女装而言,袄子套在身上像刀鞘,紧身背心使女人看上去像一缕诗魂,铅笔一般瘦的裤管给人“一种伶仃无告的感觉”。

时代特点

政治动乱,社会不靖,社会处于一种“过渡时代”,百姓生活“颠连困苦”。

2、元宝领产生:高得与鼻尖平行的硬领,像缅甸的一层层叠至尺来高的金属顶圈一般, 逼迫女人们伸长了脖子。与下面的一捻柳腰完全不相称。

时代特点

各趋极端,社会固有规律被打破,动荡激烈,处于无均衡状态。

阅读思考

文本15---19自然段

1.民国初年的服饰有哪些变化,各说明了什么样的社会现状?

变化一

时装上:显出空前的天真,轻快,愉悦。

社会现实:民国初建立,有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。

变化二

时装上:大部分的灵感是得自西方的;舶来品不分皂白地被接受。

社会现实:西方思想与文化涌入中国,人们全盘接受,崇洋媚外。

变化三

时装上:短袄的下摆忽而圆,忽而尖,忽而六角形。

社会现实:军阀来来去去,马蹄后飞抄走石,跟着他们自己的官员、政府、法律,跌跌绊绊赶上去的时候,也同样地千变万化。

阅读思考

文本15---19自然段

2.作者对于时装的日新月异有何见解?

时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反,它可以代表呆滞;由于其他活动范围内的失败,所有的创造力都流人衣服的区域里去。在政治混乱期间,人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。

阅读思考

文本20---27自然段

从1921年起,女子服装又产生了哪些变化,分别反映了什么样的心态?

变化之一

“女人穿上了长袍”-----一致采用了旗袍,旗袍严冷方正、具有清教徒的风格。

2021/4/9

更衣记

47

心 态

女人初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。

变化之二

时装开始紧缩 。喇叭管袖子收小了。1930年,袖长及肘,衣领又高了起来,高领是圆筒式的。

心 态

对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。青年人的理想破灭,时装体现讽刺和绝望后的狂笑。

变化之三

欧美流行着的双排钮扣的军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍,袍叉开到大腿上,露出同样质料的长裤子,裤脚上闪着银色花边。

心 态

表面上无不激烈地唱高调,骨子里还是唯物主义者。

表面上似乎与国际接轨,骨子里恪守中国的传统。

变化之四

近年来,衣袖废除。袍身短了,装饰性质的镶滚也免了,改用盘花钮扣来代替,不久连钮扣也被捐弃了,改用嵌钮。剩下的只有一件紧身背心,露出颈项、两臂与小腿。

心 态

现在要紧的是人,旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。 (突出个体的人)

变化之五

最近入时的半长不短的袖子,又称“四分之三袖”。一双袖子翩翩归来,预兆形式主义的复兴。

心 态

向传统的一方面走,细节虽不能恢复,轮廓却可尽量引用,用得活泛,一样能够适应现代环境的需要。 (回归传统)

概述从清朝到民国女装的变化

17世纪中叶到19世纪末,衫裤宽大,注意细节

光绪三十二三年,衣裤缩小,头重脚轻

民国初年,天真、轻快、愉悦,学习西方,千变万化。

1921年,旗袍严冷方正

1930年,旗袍袖长领高;大衣长袍和长裤的奇异搭配。

近年,旗袍废除衣袖,领矮,袍短,去除点缀,后袖子重归,部分的回复传统。

阅读思考

阅读28自然段

男装近代史如何?

男装

民国四年至八九年:也花哨,且衣料可以与女装通用

目前:谨严且黯淡

“更衣记”

——服装的更新换代的历史

从构思而言,文章虽以“论”为宗旨,却还是以具体的情景引领读者进出,以假想的晒衣情景开头,又以小孩撒把骑车的情景收尾,看似信手拈来,却正合题意:人生最可爱的当儿便是那一撒手罢。对市井生活细节的浓厚兴趣,不妨碍她从中看透生命的苍凉,体现生存价值的悲悯。

在张爱玲笔下,女子的时装始终与政治时事相连,请分析下面几句话所体现的女子的地位,并分析其中的原因。

(1)高得与鼻尖平行的硬领,像缅甸的一层层叠至尺来高的金属顶圈一般,逼迫女人们伸长了脖子。

(2)这一次的高领却是圆筒式的,紧抵着下颇,肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。

(3)直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。这儿有讽刺,有绝望后的狂笑。

女子服装的改变始终与时政变化相连,反映女性从衣饰到身体,从身体到生存和自由,始终处于男权目光的审视下,处于被鉴赏与被监管地位。

因为时政变化始终是在男性作用下的结果,男性话语在其中占主导地位 。

思考与习作

1.从张爱玲写作《更衣记》到今天,又是70多年过去了,中国的服饰也经历了几度变迁,请尝试以张爱玲的方式分析这些变化背后的文化因素。

2.个人的穿衣打扮、娱乐方式和语言行为的喜好也会发生变化,同时也有某些不变的成分,请选择其中的某一项作为分析对象,分析这种变与不变的个人和社会原因,并根据你的具体想法写作一篇文章。

同课章节目录