2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第五单元《“跪拜礼”的起源和消亡》课件(65张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国民俗文化》第五单元《“跪拜礼”的起源和消亡》课件(65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-10 19:14:56 | ||

图片预览

文档简介

“跪拜礼”的起源和消亡

“跪拜礼”之第一印象

时间:

久远,难以考证

场合:

传统节日、喜事、丧事

对象:

天地君亲师

意义:

尊敬、侮辱

男儿膝下有黄金、奴颜婢膝

“跪拜礼”解字

跪:

从足

拜:

从手、从头

“跪拜礼”与“坐”

坐姿:

臀部放于脚踝,上身挺直,双手规矩的放于膝上

坐具:

芦苇、竹篾、蒲席、桃李枝

场合:

吃饭、宴请、读书写字等

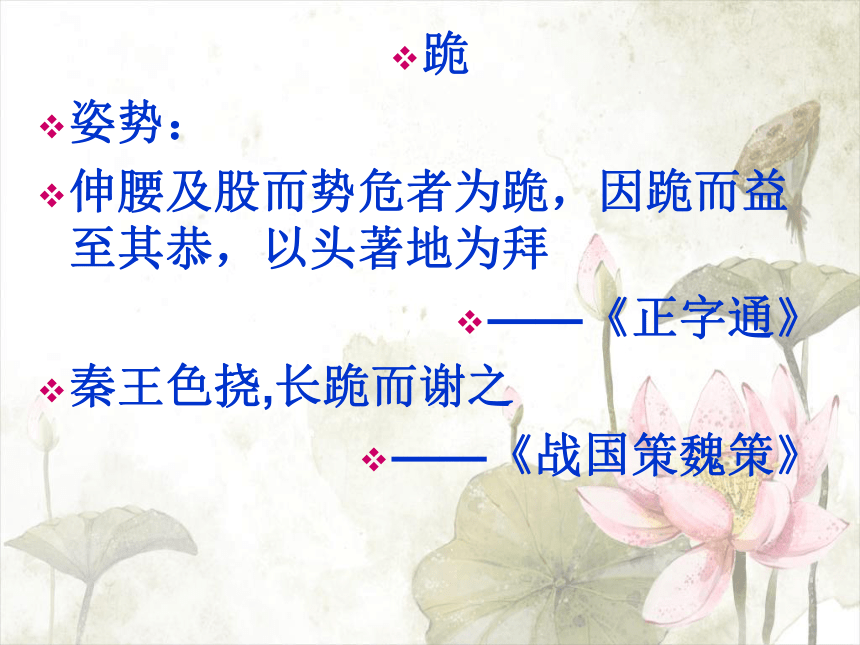

跪

姿势:

伸腰及股而势危者为跪,因跪而益至其恭,以头著地为拜

——《正字通》

秦王色挠,长跪而谢之

——《战国策魏策》

拜

拜礼即跪拜礼。

以头著地为拜——《正字通》

拜送书于庭。——《史记》

拜,首至手。——《书》

拜,服也。——《礼记》

“拜”分类

《周礼.春官.大祝》:“辨九拜:一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜”。

九拜分类

一类:

稽首、顿首 空首

二类:

振动、吉拜、凶拜

三类:

奇拜、褒拜、肃拜

稽首

稽:停留。~留

行礼之时,屈膝跪地,左手按右手,拱手于地至膝前,再慢慢伸头到手前地上,俯伏向下直至头碰到地面并且要停留一会,动作舒缓。

班固《白虎通义 姓名篇》:

“必稽首何?敬之至也,头至地。稽,至也。首谓头也。”。

稽首

对象:

拜君父、学生拜见老师、或拜天地祖宗时。

如今:

旧时给尊长者写信,在开头时常用“某某稽首”的字样即源于此。

《史记.夏本纪》

尧崩,帝舜问四岳曰:“有能成美尧之事者使居官?”皆曰:“伯禹为司空,可成美尧之功。”舜曰:“嗟,然!”命禹:“女平水土,维是勉之。”禹拜稽首,让于契﹑后稷﹑皋陶。舜曰:“女其往视尔事矣。”

顿首

又称“稽颡”、“叩颡”,也称为“叩头”。

施礼者屈膝跪地,左手覆盖右手,拱手于地,至膝前,手不分散,头急遽伸下,引头至地,稍顿即起,是拜礼中次重者,通常是古代地位相等或平辈之间互相表示敬意的礼节,也称为“叩头”。

《史记·周本纪》:“西周君饹秦,顿首受罪,尽献其邑三十六,口三万。”

引申为书信语的开头或结尾,其意思如同现代书信语的“向您问好”、“致敬”。

柳宗元《献平准夷雅表》:“臣宗元诚恐诚惧,顿首顿首。

空首

又称“拜手”,简言“拜”。

东汉郑玄注《周礼》“空首”:“拜头至手,所谓拜首也”。

段玉裁注《周礼》:“即跪而拱手,而头俯至于手,与心平,是之谓‘头至手’。

贾公彦疏:“空首者,先以两手拱至地,乃头至手,是为空首也。以其头不至地,故名空首。”

空首

施礼者身体呈跪姿,先跪而拱手,再俯下头但不接触地面,与心平。

古代上级对下级表达谢意的礼节,或为君王祭天,不失尊者至尊。

振动

郑玄注《周礼》记载的这一礼节说:“动,读为董,书亦或为董。振董,以两手相击也。……振动,战栗变动之拜。”这种礼节的形式不仅要“顿首”,还要双手相击,哭天喊地,浑身战栗不已,表示对丧者悲痛哀悼。

振动是丧礼相见中最隆重的跪拜礼。

吉拜

吉拜:古人拜礼有“吉凶之分,吉事为吉拜,凶事为凶拜。

古代有守孝三年的礼俗,三年期后和丧家相见时行吉拜礼。

男尚左,女尚右,行礼之时,施礼者先行“空首”之礼,然后再行“顿首”之礼。

凶拜

郑玄注:“凶拜,稽颡而后拜,谓三年服者。”

先“顿首”拜,然后“空首”拜。

服丧三年期内、或居丧期间答拜宾客的礼节。以表示悲痛和感谢之意。

男尚右,女尚左。

奇拜、褒拜

又称“雅拜”,奇为单数,“奇拜”即拜一次。

褒拜:为行拜礼后为回报他人行礼的再拜,即拜两次或两次以上。也称“报拜”。

奇拜和褒拜都是指拜的次数,不是独立的跪拜形式,表跪拜的隆重或严肃程度

肃拜

又称“手拜”。

肃,手到地的意思。为古代女子跪拜礼的一种。

行礼之时,施礼者双膝跪下以后,两手先到地,再拱手,同时低下头去,到手为止。

书信来往中,往往写上“谨肃”。妇女行礼也称“端肃”。

秦汉前之“跪拜礼”

1、起源

生活习惯,坐的延伸

2、意义

致谢示意、尊敬尊重

武王至商国,商国百姓咸待于郊。于是武王使群臣告商百姓曰:“上天降休!”商人皆再拜稽首,武王亦答拜。遂入,至纣死所。

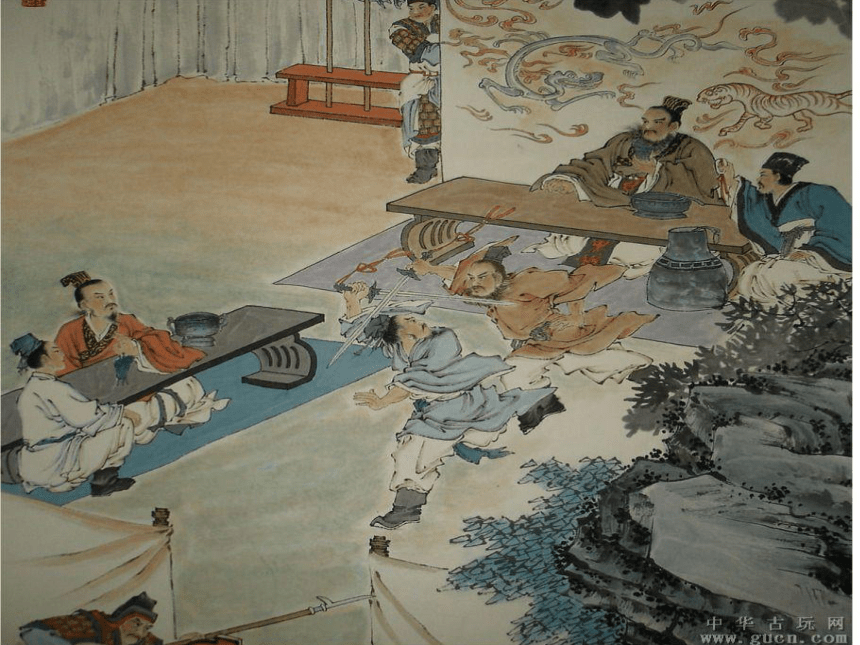

跪拜礼之演变

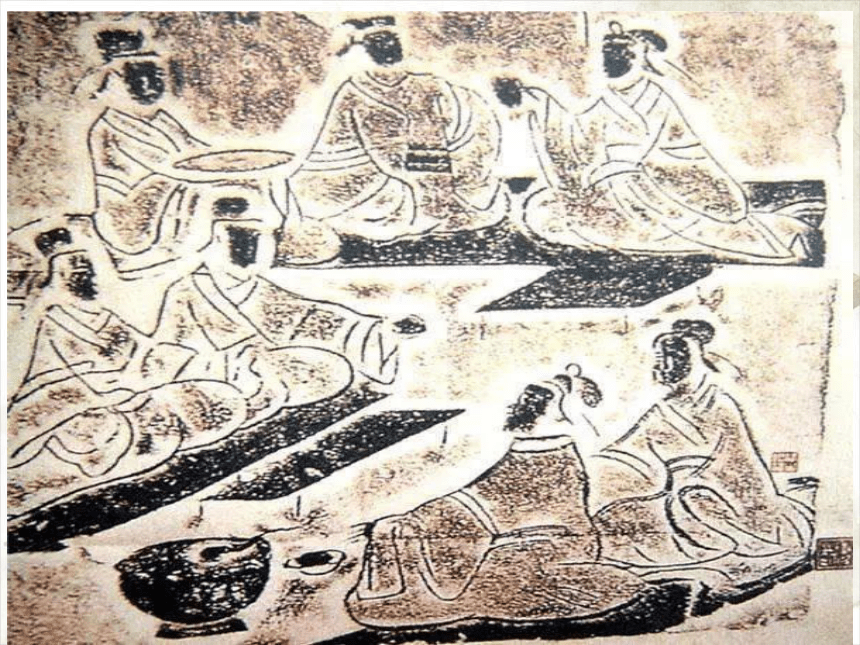

韩熙载夜宴图——美国芝加哥美术馆

北齐《校书图》(美国波士顿博物馆藏)

南宋《蕉荫击球图》(北京故宫博物院藏)

宋

跪拜——“天地君师亲”

基本上不用跪礼,迎别待客一般都是用揖逊、叉手之礼。

南宋覆灭后,文天祥被元人俘至大都,蒙元丞相博罗召见,文天祥只是“长揖”。

明陈邦瞻《宋史纪事本末·文谢之死》:“孛罗等欲使跪,天祥曰:‘南之揖,北之跪,予南人,行南礼,可赘跪乎?’”

元明

《元朝名臣事略》:“……入见,皆跪奏事。”

元人《牧庵集》:“方奏,太史臣皆列跪。”

《大明会典》

“凡百官奏事皆跪,有旨令起即起”。

“凡司属官品级亚于上司官者,禀事则跪。凡近侍官员难拘品级,行跪拜礼。”

清

康有为在《拟免跪拜诏》:“汉制,皇帝为丞相起(立);晋、六朝及唐,君臣皆坐;唯宋(群臣)乃立,元乃跪,后世从之。

“大臣召见,跪久则膝痛,膝间必以厚棉裹之。”

“光绪某年,李文忠公鸿章以孝钦后万寿在迩,乃在直督署中日行拜跪三次,以肄习之。”

“须声彻御前,乃为至敬”。

“殿砖下行行覆瓿,履其上,有空谷传声之概”

“必须重赂内监,指示向来碰头之处,则声蓬蓬然若击鼓矣,且不至大痛,否则头肿亦不响也”。

大学士曹振镛“晚年,恩遇益隆,身名俱泰”,门生讨之,振镛曰:“无他,但多磕头,少说话耳。”

宋:“天下者,中国之天下,祖宗之天下,群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下。”要求君主“与士大夫共治天下”。

清《历朝贤后故事图》《禁苑种谷图》

宋.女孝经图卷

康有为《拟免跪拜诏》

“(先秦时)天子为三公下阶,为卿离席,为大夫兴席,为士抚席。于公卿大夫拜,皆答拜”;“汉制,皇帝为丞相起,晋六朝及唐,君臣皆坐。唯宋乃立,元乃跪,后世从之”。

谭嗣同“繁拜跪之仪以挫其气节,而士大夫之才窘矣;立著书之禁以缄其口说,而文字之祸烈矣。”

秦汉后之“跪拜礼”

1、起源

跪拜礼的延续

2、意义

表臣服、分等级、别尊卑

跪拜礼的废除

1912年元旦,中华民国临时政府在南京成立。临时政府发布文告,改革旧俗、保障民权,其中十分重要的一条就是——“废止跪拜”。南京临时政府明确规定,从民国元年开始废除跪拜制度。当时在废除跪拜制度的细节操作上是非常有技巧的,只规定官员之间、官员和民众之间不行跪拜,对民众在私人场合则不加干涉。

不久,中华民国北京政府(北洋政府)宣布:民国通用礼节为,男子礼节脱帽鞠躬,大礼三鞠躬,常礼一鞠躬,寻常相对,只用脱帽礼。女子大礼大致相同,惟不脱帽,专行鞠躬礼。

传说:孙中山担任临时大总统期间,有位80多岁的姓萧的盐商特地从扬州到南京来瞻仰大总统的风采。见到孙中山后,老先生突然放下手杖,跪下去对着大总统恭恭敬敬地行起了三跪九叩首的旧礼来。

孙中山连忙拉他起来,告诉他:“总统在职一天,就是国民的公仆,是为全国人民服务的。”萧老先生高兴极了,笑着说:“今天我总算见到民主了。”

欧洲跪拜

欧洲人很早就是悬足而坐的,大都只用单膝跪。

清朝误以为欧洲人膝盖不能打弯。

当欧洲文明开始主导世界的时候,跪拜礼似乎也变成了落后文明的野蛮行为。

今天来看,人们已经普遍接受了“悬足坐”,因此,跪拜礼被大范围淘汰。

跪拜礼该提倡还是该禁止?

《礼记》:礼也者,合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心,理万物者也。

《礼记》:礼时为大。

因时、因地、因事、因人而制宜

“跪拜礼”之第一印象

时间:

久远,难以考证

场合:

传统节日、喜事、丧事

对象:

天地君亲师

意义:

尊敬、侮辱

男儿膝下有黄金、奴颜婢膝

“跪拜礼”解字

跪:

从足

拜:

从手、从头

“跪拜礼”与“坐”

坐姿:

臀部放于脚踝,上身挺直,双手规矩的放于膝上

坐具:

芦苇、竹篾、蒲席、桃李枝

场合:

吃饭、宴请、读书写字等

跪

姿势:

伸腰及股而势危者为跪,因跪而益至其恭,以头著地为拜

——《正字通》

秦王色挠,长跪而谢之

——《战国策魏策》

拜

拜礼即跪拜礼。

以头著地为拜——《正字通》

拜送书于庭。——《史记》

拜,首至手。——《书》

拜,服也。——《礼记》

“拜”分类

《周礼.春官.大祝》:“辨九拜:一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜”。

九拜分类

一类:

稽首、顿首 空首

二类:

振动、吉拜、凶拜

三类:

奇拜、褒拜、肃拜

稽首

稽:停留。~留

行礼之时,屈膝跪地,左手按右手,拱手于地至膝前,再慢慢伸头到手前地上,俯伏向下直至头碰到地面并且要停留一会,动作舒缓。

班固《白虎通义 姓名篇》:

“必稽首何?敬之至也,头至地。稽,至也。首谓头也。”。

稽首

对象:

拜君父、学生拜见老师、或拜天地祖宗时。

如今:

旧时给尊长者写信,在开头时常用“某某稽首”的字样即源于此。

《史记.夏本纪》

尧崩,帝舜问四岳曰:“有能成美尧之事者使居官?”皆曰:“伯禹为司空,可成美尧之功。”舜曰:“嗟,然!”命禹:“女平水土,维是勉之。”禹拜稽首,让于契﹑后稷﹑皋陶。舜曰:“女其往视尔事矣。”

顿首

又称“稽颡”、“叩颡”,也称为“叩头”。

施礼者屈膝跪地,左手覆盖右手,拱手于地,至膝前,手不分散,头急遽伸下,引头至地,稍顿即起,是拜礼中次重者,通常是古代地位相等或平辈之间互相表示敬意的礼节,也称为“叩头”。

《史记·周本纪》:“西周君饹秦,顿首受罪,尽献其邑三十六,口三万。”

引申为书信语的开头或结尾,其意思如同现代书信语的“向您问好”、“致敬”。

柳宗元《献平准夷雅表》:“臣宗元诚恐诚惧,顿首顿首。

空首

又称“拜手”,简言“拜”。

东汉郑玄注《周礼》“空首”:“拜头至手,所谓拜首也”。

段玉裁注《周礼》:“即跪而拱手,而头俯至于手,与心平,是之谓‘头至手’。

贾公彦疏:“空首者,先以两手拱至地,乃头至手,是为空首也。以其头不至地,故名空首。”

空首

施礼者身体呈跪姿,先跪而拱手,再俯下头但不接触地面,与心平。

古代上级对下级表达谢意的礼节,或为君王祭天,不失尊者至尊。

振动

郑玄注《周礼》记载的这一礼节说:“动,读为董,书亦或为董。振董,以两手相击也。……振动,战栗变动之拜。”这种礼节的形式不仅要“顿首”,还要双手相击,哭天喊地,浑身战栗不已,表示对丧者悲痛哀悼。

振动是丧礼相见中最隆重的跪拜礼。

吉拜

吉拜:古人拜礼有“吉凶之分,吉事为吉拜,凶事为凶拜。

古代有守孝三年的礼俗,三年期后和丧家相见时行吉拜礼。

男尚左,女尚右,行礼之时,施礼者先行“空首”之礼,然后再行“顿首”之礼。

凶拜

郑玄注:“凶拜,稽颡而后拜,谓三年服者。”

先“顿首”拜,然后“空首”拜。

服丧三年期内、或居丧期间答拜宾客的礼节。以表示悲痛和感谢之意。

男尚右,女尚左。

奇拜、褒拜

又称“雅拜”,奇为单数,“奇拜”即拜一次。

褒拜:为行拜礼后为回报他人行礼的再拜,即拜两次或两次以上。也称“报拜”。

奇拜和褒拜都是指拜的次数,不是独立的跪拜形式,表跪拜的隆重或严肃程度

肃拜

又称“手拜”。

肃,手到地的意思。为古代女子跪拜礼的一种。

行礼之时,施礼者双膝跪下以后,两手先到地,再拱手,同时低下头去,到手为止。

书信来往中,往往写上“谨肃”。妇女行礼也称“端肃”。

秦汉前之“跪拜礼”

1、起源

生活习惯,坐的延伸

2、意义

致谢示意、尊敬尊重

武王至商国,商国百姓咸待于郊。于是武王使群臣告商百姓曰:“上天降休!”商人皆再拜稽首,武王亦答拜。遂入,至纣死所。

跪拜礼之演变

韩熙载夜宴图——美国芝加哥美术馆

北齐《校书图》(美国波士顿博物馆藏)

南宋《蕉荫击球图》(北京故宫博物院藏)

宋

跪拜——“天地君师亲”

基本上不用跪礼,迎别待客一般都是用揖逊、叉手之礼。

南宋覆灭后,文天祥被元人俘至大都,蒙元丞相博罗召见,文天祥只是“长揖”。

明陈邦瞻《宋史纪事本末·文谢之死》:“孛罗等欲使跪,天祥曰:‘南之揖,北之跪,予南人,行南礼,可赘跪乎?’”

元明

《元朝名臣事略》:“……入见,皆跪奏事。”

元人《牧庵集》:“方奏,太史臣皆列跪。”

《大明会典》

“凡百官奏事皆跪,有旨令起即起”。

“凡司属官品级亚于上司官者,禀事则跪。凡近侍官员难拘品级,行跪拜礼。”

清

康有为在《拟免跪拜诏》:“汉制,皇帝为丞相起(立);晋、六朝及唐,君臣皆坐;唯宋(群臣)乃立,元乃跪,后世从之。

“大臣召见,跪久则膝痛,膝间必以厚棉裹之。”

“光绪某年,李文忠公鸿章以孝钦后万寿在迩,乃在直督署中日行拜跪三次,以肄习之。”

“须声彻御前,乃为至敬”。

“殿砖下行行覆瓿,履其上,有空谷传声之概”

“必须重赂内监,指示向来碰头之处,则声蓬蓬然若击鼓矣,且不至大痛,否则头肿亦不响也”。

大学士曹振镛“晚年,恩遇益隆,身名俱泰”,门生讨之,振镛曰:“无他,但多磕头,少说话耳。”

宋:“天下者,中国之天下,祖宗之天下,群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下。”要求君主“与士大夫共治天下”。

清《历朝贤后故事图》《禁苑种谷图》

宋.女孝经图卷

康有为《拟免跪拜诏》

“(先秦时)天子为三公下阶,为卿离席,为大夫兴席,为士抚席。于公卿大夫拜,皆答拜”;“汉制,皇帝为丞相起,晋六朝及唐,君臣皆坐。唯宋乃立,元乃跪,后世从之”。

谭嗣同“繁拜跪之仪以挫其气节,而士大夫之才窘矣;立著书之禁以缄其口说,而文字之祸烈矣。”

秦汉后之“跪拜礼”

1、起源

跪拜礼的延续

2、意义

表臣服、分等级、别尊卑

跪拜礼的废除

1912年元旦,中华民国临时政府在南京成立。临时政府发布文告,改革旧俗、保障民权,其中十分重要的一条就是——“废止跪拜”。南京临时政府明确规定,从民国元年开始废除跪拜制度。当时在废除跪拜制度的细节操作上是非常有技巧的,只规定官员之间、官员和民众之间不行跪拜,对民众在私人场合则不加干涉。

不久,中华民国北京政府(北洋政府)宣布:民国通用礼节为,男子礼节脱帽鞠躬,大礼三鞠躬,常礼一鞠躬,寻常相对,只用脱帽礼。女子大礼大致相同,惟不脱帽,专行鞠躬礼。

传说:孙中山担任临时大总统期间,有位80多岁的姓萧的盐商特地从扬州到南京来瞻仰大总统的风采。见到孙中山后,老先生突然放下手杖,跪下去对着大总统恭恭敬敬地行起了三跪九叩首的旧礼来。

孙中山连忙拉他起来,告诉他:“总统在职一天,就是国民的公仆,是为全国人民服务的。”萧老先生高兴极了,笑着说:“今天我总算见到民主了。”

欧洲跪拜

欧洲人很早就是悬足而坐的,大都只用单膝跪。

清朝误以为欧洲人膝盖不能打弯。

当欧洲文明开始主导世界的时候,跪拜礼似乎也变成了落后文明的野蛮行为。

今天来看,人们已经普遍接受了“悬足坐”,因此,跪拜礼被大范围淘汰。

跪拜礼该提倡还是该禁止?

《礼记》:礼也者,合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心,理万物者也。

《礼记》:礼时为大。

因时、因地、因事、因人而制宜

同课章节目录