初中语文中考二轮专题古代文化常识——天文历法课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文中考二轮专题古代文化常识——天文历法课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

——天文历法

中国古代文化常识

一、天文

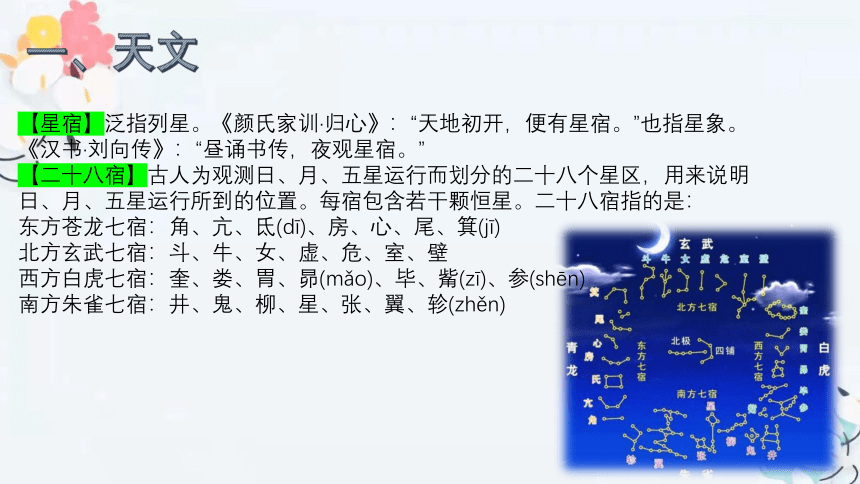

【星宿】泛指列星。《颜氏家训·归心》:“天地初开,便有星宿。”也指星象。《汉书·刘向传》:“昼诵书传,夜观星宿。”

【二十八宿】古人为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置。每宿包含若干颗恒星。二十八宿指的是:

东方苍龙七宿:角、亢、氐(dī)、房、心、尾、箕(jī)

北方玄武七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁

西方白虎七宿:奎、娄、胃、昴(mǎo)、毕、觜(zī)、参(shēn)

南方朱雀七宿:井、鬼、柳、星、张、翼、轸(zhěn)

一、天文

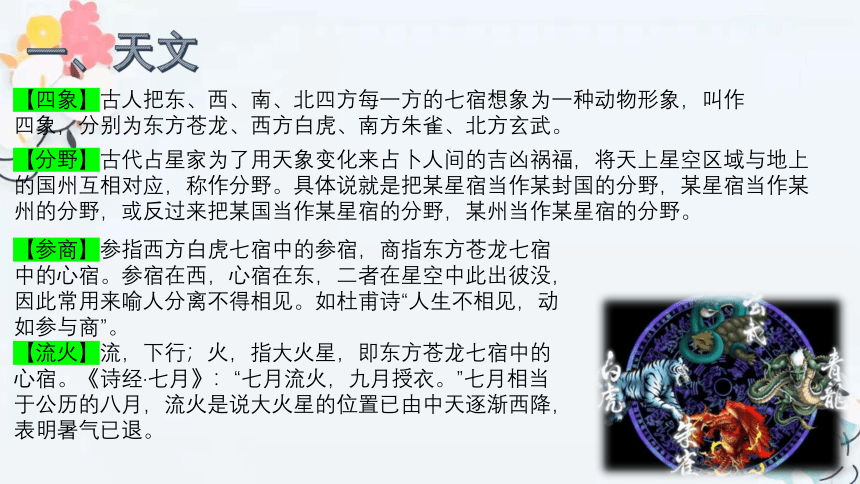

【参商】参指西方白虎七宿中的参宿,商指东方苍龙七宿中的心宿。参宿在西,心宿在东,二者在星空中此出彼没,因此常用来喻人分离不得相见。如杜甫诗“人生不相见,动如参与商”。

【流火】流,下行;火,指大火星,即东方苍龙七宿中的心宿。《诗经·七月》:“七月流火,九月授衣。”七月相当于公历的八月,流火是说大火星的位置已由中天逐渐西降,表明暑气已退。

【四象】古人把东、西、南、北四方每一方的七宿想象为一种动物形象,叫作四象,分别为东方苍龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。

【分野】古代占星家为了用天象变化来占卜人间的吉凶祸福,将天上星空区域与地上的国州互相对应,称作分野。具体说就是把某星宿当作某封国的分野,某星宿当作某州的分野,或反过来把某国当作某星宿的分野,某州当作某星宿的分野。

一、天文

【星袭月】彗星俗称扫帚星,彗星袭月即彗星的光芒扫过月亮,按迷信的说法是重大灾难的征兆。如《唐雎不辱使命》:“夫专诸之刺王你也,星袭月。”

【白虹贯日】“虹”实际上是“晕”,大气中的光学现象。这种现象的出现,往往是天气将要变化的预兆,可是古人却把这种自然现象视作人间将要发生异常事情的预兆。如《唐雎不辱使命》:“聂政之刺韩傀也,白虹几贯日。”

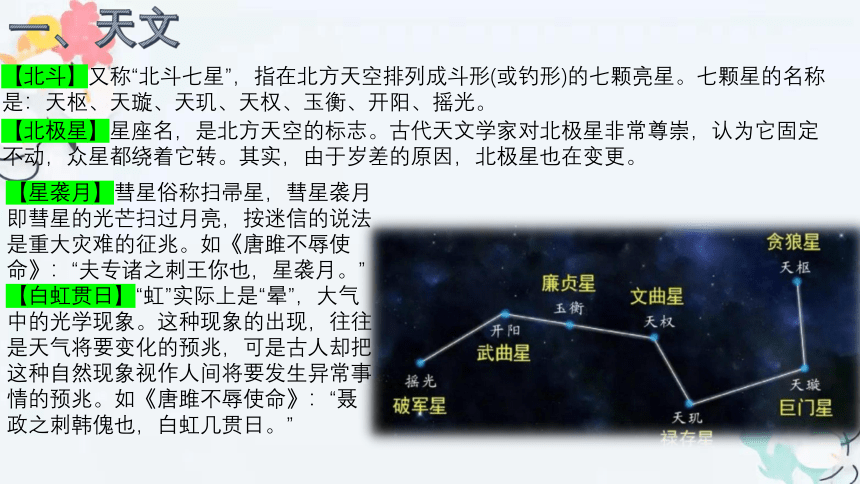

【北斗】又称“北斗七星”,指在北方天空排列成斗形(或钓形)的七颗亮星。七颗星的名称是:天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。

【北极星】星座名,是北方天空的标志。古代天文学家对北极星非常尊崇,认为它固定不动,众星都绕着它转。其实,由于岁差的原因,北极星也在变更。

一、天文

【运交华盖】华盖,星座名,共十六星,在五帝座上,今属仙后座。旧时迷信,认为人的命运中犯了华盖星,运气就不好。鲁迅《自嘲》诗:“运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。”

【东曦】古代神话传说太阳神的名字叫曦和,驾着六条无角的龙拉的车子在天空驰骋。东曦指初升的太阳。

【天狼星】为全天空最明亮的恒星。苏轼《江城子·密州出猎》:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”其中“雕弓”指弧矢星,“天狼”即天狼星。

【牵牛织女】“牵牛”即牵牛星,又叫牛郎星,即天鹰座的河鼓二,在银河东。“织女”即织女星,在银河西,与牵牛星相对。《古诗十九首》:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”

天狼星

牵牛织女星

一、天文

【银河】又名银汉、星汉,是横跨星空的一条乳白色亮带,由一千亿颗以上的恒星组成。曹操《观沧海》:“星汉灿烂,若出其里。”

【文曲星】星宿名之一。旧时迷信说法,文曲星是主管文运的星宿,文章写得好而被朝廷录用为大官的人是文曲星下凡。

【天罡(gāng)】古星名,指北斗七星的柄。道教认为北斗丛星中有三十六个天罡星、七十二个地煞星。

【云气】古代迷信说法,龙起生云,虎啸生风,即所谓“云龙风虎”。又说真龙天子所产生的地方,天空有异样云气,占卜测望的能够看出。如《鸿门宴》:“吾令人望其气,

显皆为龙虎,成五采,此天子气也。”

1.纪年法

(1)干支纪年法

干,即天干,共十位:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、。

支,即地支,共十二位:子、丑、寅(yǐn)、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥。

干支两字相配,用以纪年,如辛亥、戊戌之类。十和十二的最小公倍数为六十,因而干支纪年每六十年一个循环。

例如:

①予犹记周公之被逮,在丙寅三月之望。

(《五人墓碑记》)

②辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

(《与妻书》)

二、历法

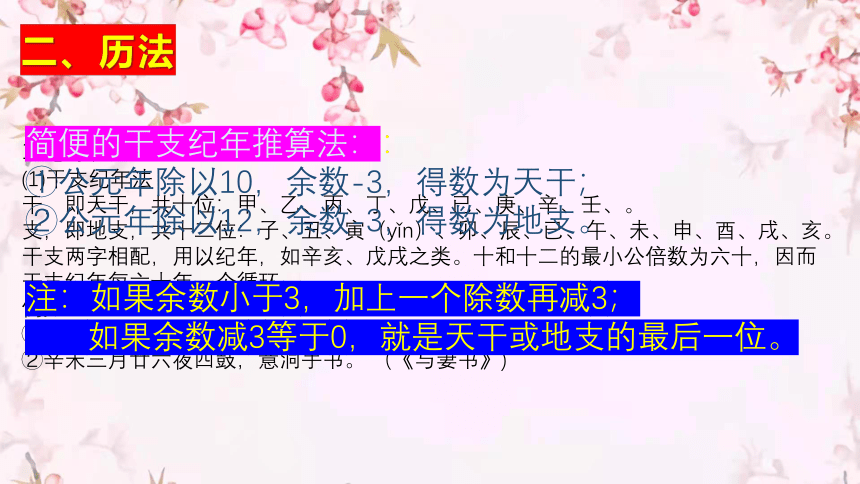

简便的干支纪年推算法::

①公元年除以10,余数-3,得数为天干;

②公元年除以12,余数-3,得数为地支。

注:如果余数小于3,加上一个除数再减3;

如果余数减3等于0,就是天干或地支的最后一位。

二、历法

(2)帝王年号纪年法皇帝即位,都要改元,称元年。从汉武帝起有年号,后多用年号纪年。

例如:

①宣德间,宫中尚促织之戏。

(《促织》)

②阳嘉元年,复造候风地动仪。

(《张衡传》)

(3)王公年次纪年法这种纪年法大多用在春秋、战国时代。

例如:赵惠文王十六年,廉颇为赵将。

(4)年号和干支兼用

(《廉颇蔺相如列传》)

例如:顺治二年乙酉四月,江都围急。

(《梅花岭记》)

2.纪月法

(1)序数纪月法。如《采草药》:“如平地三月花者,深山中则四月花。”《指南录后序》:“是年夏五。”“五”就是五月。

(2)地支纪月法。古人常以十二地支配称十二个月,每个地支前要加上特定的“建”字。如杜甫的《草堂即事》:“荒村建子月,独树老夫家。”“建子”指农历十一月。庾信的《哀江南赋》:“以戊辰之年,建亥之月,金陵瓦解。”“建亥”即农历十月。

(3)时节纪月法。如《古诗十九首》:“孟冬寒气至,北风何惨栗。”“孟冬”代农历十月。陶渊明的《拟古诗九首》:“仲春遵时雨。”“仲春”代农历二月。

二、历法

二、历法

3.纪日法

(1)干支纪日法例如:元丰七年六月丁丑。

(《石钟山记》)

(2)序数纪日法例如:初八日,始开靖海门及大南大东二城门。

(《三元里抗英》)

(3)特定称谓纪日法

【朔】农历每月的第一天。例如:诸生许用德者,以闰六月朔……(《阎典史传》)

【望】望日。天文学上指月亮圆的那一天。农历小月十五、大月十六叫望,“望”后的一天叫既望。例如:任戌之秋,七月既望。

(《赤壁赋》)②适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影。

(《与妻书》)

【晦】农历每月的最后一天。例如:戊中晦,五鼓,与子颖坐日观亭。(《登泰山记》)

二、历法

4.纪时法

(1)天色纪时法古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰的,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(dié)、晡(bū)时、日入、黄昏、人定。

(2)地支纪时法以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古代天色纪时、地支纪时与今天的序数纪时对应关系见下表。

二、历法

天色

地支

现代时间

天色

地支

现代时间

夜半

子

23:00~1:00

日中

午

11:00~13:00

鸡鸣

丑

1:00~3:00

日昳

未

13:00~15:00

平旦

寅

3:00~5:00

哺时

申

15:00~17:00

日出

卯

5:00~7:00

日入

酉

17:00~19:00

食时

辰

7:00~9:00

黄昏

戌

19:00~21:00

隅中

已

9:00~11:00

人定

亥

21:00~23:00

【更】我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫五更、五鼓,或称五夜。例如:仰头相向鸣,夜夜达五更。

[《孔雀东南飞(并序)》]

【鼓】古时常夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更。例如:辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

(《与妻书》)

二、历法

古代计时单位

夜间时辰

五更

五鼓

五夜

现代时间

黄昏

一更

一鼓

甲夜

19:00~21:00

人定

二更

二鼓

乙夜

21:00~23:00

夜半

三更

三鼓

丙夜

23:00~1:00

鸡鸣

四更

四鼓

丁夜

1:00~3:00

平旦

五更

五鼓

戊夜

3:00~5:00

二、历法

【漏】古时用滴漏计时,夜间凭漏刻传更。

【时】时是时辰,介绍见“天色纪时法”。

【点】古人将一夜分为五更,每更分为五点。每点约等于现代的24分钟。

【刻】古人把一昼夜分为100刻,实算96刻,每刻15分钟。漏刻指很短的时间。

漏壶用铜制成,分播水壶、受水壶两部。播水壶分二至四层,底部均有小孔,可以滴水,最后流入立箭

受水盡。受水壶里有立箭,箭上有刻度,箭随蓄水受水壶

逐渐上升,露出刻数,用以表示时间。也有不用水而用沙的,也叫漏刻,简称漏。

5.传统节日

【元日(春节)】农历正月初一日。春节习俗一方面是庆贺过去的一年,一方面又祈祝新年快乐、五谷丰登、人畜兴旺,多与农事有关。春节习俗主要有燃鞭炮、贴春联、挂年画、要龙灯、舞狮子、拜年贺喜等。

【人日】农历正月初七日。如高适的《人日寄杜二拾遗》:“人日题诗寄草堂。”

【上元(元宵)】农历正月十五日。旧俗以元夜张灯为戏,所以又叫灯节。如欧阳修的《生查子》:“去年元夜时,花市灯如昼。”元宵节习俗有赏花灯、包饺子、猜灯谜等,宋代始有吃元宵的习俗。七月十五日为中元节,十月十五日为下元节,合称“三元”。

二、历法

【社日】古人祭祀土地神的节日。每年立春后的第五个戊日为春社日,祭社公,祈求丰收。立秋后的第五个戊日为秋社日。例如:箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

(《游山西村》)

【花朝】农历二月十二日(也有人说是二月初二或二月十五日),相传为百花的生日,所以叫花朝。如司空图《早春》:“伤怀同客处,病眼即花朝。”

【寒食】农历清明前二日(一说前一日),又谓之“寒令”,须禁火三日。如苏轼的《和子由寒食》:“寒食今年二月晦,树林深翠已生烟。”

【清明】按农历算在三月上半月,按阳历算则在每年4月4、5或6日。此时天气转暖,风和日丽,“万物至此皆洁齐而清明”,清明节由此得名。其习俗有扫墓、踏青、荡秋千、放风筝、插柳戴花等。

二、历法

【端午]农历五月初五日。又称“端阳”“端五”。一般认为,该节与纪念屈原有关。屈原忠而被黜,投水自尽,于是人们以吃粽子、赛龙舟等来悼念他。端午习俗有喝雄黄酒、挂香袋、吃粽子、插花和葛蒲、斗百草、驱“五毒”等。

【伏日】农历夏至后第三个庚日是初伏的第一天,第四个庚日是中伏的第一天,立秋后第一个庚日是终伏(末伏)的第一天,一伏十天,总称“三伏”。

【初七、下九】初七,农历七月初七日,这天晚上叫“七夕”。传说每年此夜牛郎织女在天河鹊桥相会。下九,指农历每月十九日,二十九日为“上九”,初九日为“中九”。汉时,初七、下九是妇女欢聚的日子。例如:初七及下九,嬉戏莫相忘。

[《孔雀东南飞(并序)》]

二、历法

二、历法

【中秋】农历八月十五日。人们以为这时的月亮最亮,所以是赏月的佳节。圆月带来的团圆的联想,使中秋节更加深入人心。中秋节的主要习俗有赏月、祭月、吃月饼等。

【重阳】农历九月初九日。古人认为九是阳数,日、月都逢九所以称为重阳。例如:①遥知兄弟登高处,遍插菜萤少一人。

(《九月九日忆山东兄弟》)②待到重阳日,还来就菊花。

(《过故人庄》)重阳时节,秋高气爽,风清月洁,故有登高望远、赏菊赋诗、喝菊花酒、插茱萸等习俗。

【冬至】在阳历12月21、22或23日。冬至前一日为“小至”。古人把冬至看成是节气的起点。冬至白天最短,从冬至起白天渐长。这一天,穿新衣,备办酒食,祭祀祖先,一如年节。冬至这天,皇帝接受百官朝贺,礼仪隆重,俗称“排冬仗”。例如:天时人事日相催,冬至阳生春又来。

(《小至》)

【腊日】农历十二月初八。这一天有吃“腊八粥”的风俗。

【除夕】农历一年最后一天晚上,“除”是除旧布新之意。一年的最后一天叫“岁除”或“除日”,所以那天晚上叫“除夕”。

二、历法

6.二十四节气

二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,属于阳历系统。它实质上是将地球绕太阳公转的运行轨道平均分成15°一份,24份共360°。因为地球公转的速度是不均匀的,所以有的节气是14天,有的将近16天。因为季节是地球公转的反映,所以二十四节气比较准确地反映了气候冷暖的变化。

二、历法

二十四节气的顺序一般是:

正月:立春、雨水

二月:惊蛰、春分

三月:清明、谷雨

四月:立夏、小满

五月:芒种、夏至

六月:小暑、大暑

七月:立秋、处暑

八月:白露、秋分

九月:寒露、霜降

十月:立冬、小雪

十一月:大雪、冬至

十二月:小寒、大寒

二、历法

谢谢观看!

——天文历法

中国古代文化常识

一、天文

【星宿】泛指列星。《颜氏家训·归心》:“天地初开,便有星宿。”也指星象。《汉书·刘向传》:“昼诵书传,夜观星宿。”

【二十八宿】古人为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置。每宿包含若干颗恒星。二十八宿指的是:

东方苍龙七宿:角、亢、氐(dī)、房、心、尾、箕(jī)

北方玄武七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁

西方白虎七宿:奎、娄、胃、昴(mǎo)、毕、觜(zī)、参(shēn)

南方朱雀七宿:井、鬼、柳、星、张、翼、轸(zhěn)

一、天文

【参商】参指西方白虎七宿中的参宿,商指东方苍龙七宿中的心宿。参宿在西,心宿在东,二者在星空中此出彼没,因此常用来喻人分离不得相见。如杜甫诗“人生不相见,动如参与商”。

【流火】流,下行;火,指大火星,即东方苍龙七宿中的心宿。《诗经·七月》:“七月流火,九月授衣。”七月相当于公历的八月,流火是说大火星的位置已由中天逐渐西降,表明暑气已退。

【四象】古人把东、西、南、北四方每一方的七宿想象为一种动物形象,叫作四象,分别为东方苍龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。

【分野】古代占星家为了用天象变化来占卜人间的吉凶祸福,将天上星空区域与地上的国州互相对应,称作分野。具体说就是把某星宿当作某封国的分野,某星宿当作某州的分野,或反过来把某国当作某星宿的分野,某州当作某星宿的分野。

一、天文

【星袭月】彗星俗称扫帚星,彗星袭月即彗星的光芒扫过月亮,按迷信的说法是重大灾难的征兆。如《唐雎不辱使命》:“夫专诸之刺王你也,星袭月。”

【白虹贯日】“虹”实际上是“晕”,大气中的光学现象。这种现象的出现,往往是天气将要变化的预兆,可是古人却把这种自然现象视作人间将要发生异常事情的预兆。如《唐雎不辱使命》:“聂政之刺韩傀也,白虹几贯日。”

【北斗】又称“北斗七星”,指在北方天空排列成斗形(或钓形)的七颗亮星。七颗星的名称是:天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。

【北极星】星座名,是北方天空的标志。古代天文学家对北极星非常尊崇,认为它固定不动,众星都绕着它转。其实,由于岁差的原因,北极星也在变更。

一、天文

【运交华盖】华盖,星座名,共十六星,在五帝座上,今属仙后座。旧时迷信,认为人的命运中犯了华盖星,运气就不好。鲁迅《自嘲》诗:“运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。”

【东曦】古代神话传说太阳神的名字叫曦和,驾着六条无角的龙拉的车子在天空驰骋。东曦指初升的太阳。

【天狼星】为全天空最明亮的恒星。苏轼《江城子·密州出猎》:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”其中“雕弓”指弧矢星,“天狼”即天狼星。

【牵牛织女】“牵牛”即牵牛星,又叫牛郎星,即天鹰座的河鼓二,在银河东。“织女”即织女星,在银河西,与牵牛星相对。《古诗十九首》:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”

天狼星

牵牛织女星

一、天文

【银河】又名银汉、星汉,是横跨星空的一条乳白色亮带,由一千亿颗以上的恒星组成。曹操《观沧海》:“星汉灿烂,若出其里。”

【文曲星】星宿名之一。旧时迷信说法,文曲星是主管文运的星宿,文章写得好而被朝廷录用为大官的人是文曲星下凡。

【天罡(gāng)】古星名,指北斗七星的柄。道教认为北斗丛星中有三十六个天罡星、七十二个地煞星。

【云气】古代迷信说法,龙起生云,虎啸生风,即所谓“云龙风虎”。又说真龙天子所产生的地方,天空有异样云气,占卜测望的能够看出。如《鸿门宴》:“吾令人望其气,

显皆为龙虎,成五采,此天子气也。”

1.纪年法

(1)干支纪年法

干,即天干,共十位:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、。

支,即地支,共十二位:子、丑、寅(yǐn)、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥。

干支两字相配,用以纪年,如辛亥、戊戌之类。十和十二的最小公倍数为六十,因而干支纪年每六十年一个循环。

例如:

①予犹记周公之被逮,在丙寅三月之望。

(《五人墓碑记》)

②辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

(《与妻书》)

二、历法

简便的干支纪年推算法::

①公元年除以10,余数-3,得数为天干;

②公元年除以12,余数-3,得数为地支。

注:如果余数小于3,加上一个除数再减3;

如果余数减3等于0,就是天干或地支的最后一位。

二、历法

(2)帝王年号纪年法皇帝即位,都要改元,称元年。从汉武帝起有年号,后多用年号纪年。

例如:

①宣德间,宫中尚促织之戏。

(《促织》)

②阳嘉元年,复造候风地动仪。

(《张衡传》)

(3)王公年次纪年法这种纪年法大多用在春秋、战国时代。

例如:赵惠文王十六年,廉颇为赵将。

(4)年号和干支兼用

(《廉颇蔺相如列传》)

例如:顺治二年乙酉四月,江都围急。

(《梅花岭记》)

2.纪月法

(1)序数纪月法。如《采草药》:“如平地三月花者,深山中则四月花。”《指南录后序》:“是年夏五。”“五”就是五月。

(2)地支纪月法。古人常以十二地支配称十二个月,每个地支前要加上特定的“建”字。如杜甫的《草堂即事》:“荒村建子月,独树老夫家。”“建子”指农历十一月。庾信的《哀江南赋》:“以戊辰之年,建亥之月,金陵瓦解。”“建亥”即农历十月。

(3)时节纪月法。如《古诗十九首》:“孟冬寒气至,北风何惨栗。”“孟冬”代农历十月。陶渊明的《拟古诗九首》:“仲春遵时雨。”“仲春”代农历二月。

二、历法

二、历法

3.纪日法

(1)干支纪日法例如:元丰七年六月丁丑。

(《石钟山记》)

(2)序数纪日法例如:初八日,始开靖海门及大南大东二城门。

(《三元里抗英》)

(3)特定称谓纪日法

【朔】农历每月的第一天。例如:诸生许用德者,以闰六月朔……(《阎典史传》)

【望】望日。天文学上指月亮圆的那一天。农历小月十五、大月十六叫望,“望”后的一天叫既望。例如:任戌之秋,七月既望。

(《赤壁赋》)②适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影。

(《与妻书》)

【晦】农历每月的最后一天。例如:戊中晦,五鼓,与子颖坐日观亭。(《登泰山记》)

二、历法

4.纪时法

(1)天色纪时法古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰的,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(dié)、晡(bū)时、日入、黄昏、人定。

(2)地支纪时法以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古代天色纪时、地支纪时与今天的序数纪时对应关系见下表。

二、历法

天色

地支

现代时间

天色

地支

现代时间

夜半

子

23:00~1:00

日中

午

11:00~13:00

鸡鸣

丑

1:00~3:00

日昳

未

13:00~15:00

平旦

寅

3:00~5:00

哺时

申

15:00~17:00

日出

卯

5:00~7:00

日入

酉

17:00~19:00

食时

辰

7:00~9:00

黄昏

戌

19:00~21:00

隅中

已

9:00~11:00

人定

亥

21:00~23:00

【更】我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫五更、五鼓,或称五夜。例如:仰头相向鸣,夜夜达五更。

[《孔雀东南飞(并序)》]

【鼓】古时常夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更。例如:辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

(《与妻书》)

二、历法

古代计时单位

夜间时辰

五更

五鼓

五夜

现代时间

黄昏

一更

一鼓

甲夜

19:00~21:00

人定

二更

二鼓

乙夜

21:00~23:00

夜半

三更

三鼓

丙夜

23:00~1:00

鸡鸣

四更

四鼓

丁夜

1:00~3:00

平旦

五更

五鼓

戊夜

3:00~5:00

二、历法

【漏】古时用滴漏计时,夜间凭漏刻传更。

【时】时是时辰,介绍见“天色纪时法”。

【点】古人将一夜分为五更,每更分为五点。每点约等于现代的24分钟。

【刻】古人把一昼夜分为100刻,实算96刻,每刻15分钟。漏刻指很短的时间。

漏壶用铜制成,分播水壶、受水壶两部。播水壶分二至四层,底部均有小孔,可以滴水,最后流入立箭

受水盡。受水壶里有立箭,箭上有刻度,箭随蓄水受水壶

逐渐上升,露出刻数,用以表示时间。也有不用水而用沙的,也叫漏刻,简称漏。

5.传统节日

【元日(春节)】农历正月初一日。春节习俗一方面是庆贺过去的一年,一方面又祈祝新年快乐、五谷丰登、人畜兴旺,多与农事有关。春节习俗主要有燃鞭炮、贴春联、挂年画、要龙灯、舞狮子、拜年贺喜等。

【人日】农历正月初七日。如高适的《人日寄杜二拾遗》:“人日题诗寄草堂。”

【上元(元宵)】农历正月十五日。旧俗以元夜张灯为戏,所以又叫灯节。如欧阳修的《生查子》:“去年元夜时,花市灯如昼。”元宵节习俗有赏花灯、包饺子、猜灯谜等,宋代始有吃元宵的习俗。七月十五日为中元节,十月十五日为下元节,合称“三元”。

二、历法

【社日】古人祭祀土地神的节日。每年立春后的第五个戊日为春社日,祭社公,祈求丰收。立秋后的第五个戊日为秋社日。例如:箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

(《游山西村》)

【花朝】农历二月十二日(也有人说是二月初二或二月十五日),相传为百花的生日,所以叫花朝。如司空图《早春》:“伤怀同客处,病眼即花朝。”

【寒食】农历清明前二日(一说前一日),又谓之“寒令”,须禁火三日。如苏轼的《和子由寒食》:“寒食今年二月晦,树林深翠已生烟。”

【清明】按农历算在三月上半月,按阳历算则在每年4月4、5或6日。此时天气转暖,风和日丽,“万物至此皆洁齐而清明”,清明节由此得名。其习俗有扫墓、踏青、荡秋千、放风筝、插柳戴花等。

二、历法

【端午]农历五月初五日。又称“端阳”“端五”。一般认为,该节与纪念屈原有关。屈原忠而被黜,投水自尽,于是人们以吃粽子、赛龙舟等来悼念他。端午习俗有喝雄黄酒、挂香袋、吃粽子、插花和葛蒲、斗百草、驱“五毒”等。

【伏日】农历夏至后第三个庚日是初伏的第一天,第四个庚日是中伏的第一天,立秋后第一个庚日是终伏(末伏)的第一天,一伏十天,总称“三伏”。

【初七、下九】初七,农历七月初七日,这天晚上叫“七夕”。传说每年此夜牛郎织女在天河鹊桥相会。下九,指农历每月十九日,二十九日为“上九”,初九日为“中九”。汉时,初七、下九是妇女欢聚的日子。例如:初七及下九,嬉戏莫相忘。

[《孔雀东南飞(并序)》]

二、历法

二、历法

【中秋】农历八月十五日。人们以为这时的月亮最亮,所以是赏月的佳节。圆月带来的团圆的联想,使中秋节更加深入人心。中秋节的主要习俗有赏月、祭月、吃月饼等。

【重阳】农历九月初九日。古人认为九是阳数,日、月都逢九所以称为重阳。例如:①遥知兄弟登高处,遍插菜萤少一人。

(《九月九日忆山东兄弟》)②待到重阳日,还来就菊花。

(《过故人庄》)重阳时节,秋高气爽,风清月洁,故有登高望远、赏菊赋诗、喝菊花酒、插茱萸等习俗。

【冬至】在阳历12月21、22或23日。冬至前一日为“小至”。古人把冬至看成是节气的起点。冬至白天最短,从冬至起白天渐长。这一天,穿新衣,备办酒食,祭祀祖先,一如年节。冬至这天,皇帝接受百官朝贺,礼仪隆重,俗称“排冬仗”。例如:天时人事日相催,冬至阳生春又来。

(《小至》)

【腊日】农历十二月初八。这一天有吃“腊八粥”的风俗。

【除夕】农历一年最后一天晚上,“除”是除旧布新之意。一年的最后一天叫“岁除”或“除日”,所以那天晚上叫“除夕”。

二、历法

6.二十四节气

二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,属于阳历系统。它实质上是将地球绕太阳公转的运行轨道平均分成15°一份,24份共360°。因为地球公转的速度是不均匀的,所以有的节气是14天,有的将近16天。因为季节是地球公转的反映,所以二十四节气比较准确地反映了气候冷暖的变化。

二、历法

二十四节气的顺序一般是:

正月:立春、雨水

二月:惊蛰、春分

三月:清明、谷雨

四月:立夏、小满

五月:芒种、夏至

六月:小暑、大暑

七月:立秋、处暑

八月:白露、秋分

九月:寒露、霜降

十月:立冬、小雪

十一月:大雪、冬至

十二月:小寒、大寒

二、历法

谢谢观看!