2020--2021学年苏科版生物七年级下册 5.10.2 水中的藻类植物课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020--2021学年苏科版生物七年级下册 5.10.2 水中的藻类植物课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-12 17:59:30 | ||

图片预览

文档简介

第十章第2节

水中的藻类植物

学习目标

01.观察水绵

03.了解藻类植物与人类生活的关系

02.阐明藻类植物的主要特征

春来江水绿如蓝

大胆推测

A.春天气温升高,岸边苔藓植物生长旺盛,有些苔藓植物流到湖水、江水中。

B.春天气温升高, 藻类植物大量繁殖,这些绿色小生命漂浮在湖水、江水中。

C.春天的天空格外明媚,岸边的树木花草长出了绿叶,使湖水、江水格外绿。

01.藻类植物的生活环境

大多生活在水中,少数生活在潮湿的地面上

海洋藻类:

淡水藻类:

海洋

湖泊、池塘

01.藻类植物的生活环境——海水藻类

鹿角菜

马尾藻

石莼

海带

石花菜

裙带菜

紫菜

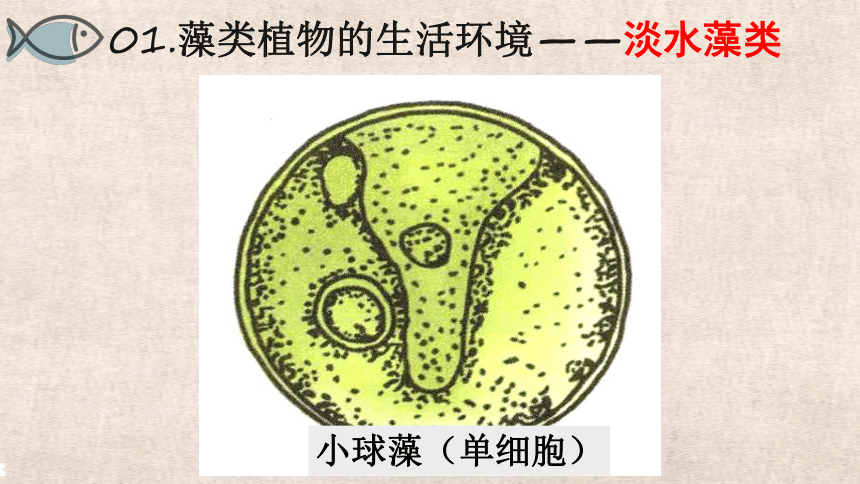

01.藻类植物的生活环境——淡水藻类

小球藻(单细胞)

淡

水

藻

类

衣藻(单细胞)

淡

水

藻

类

水绵(多细胞)

02.观察水绵

细胞壁

细胞膜

细胞核

细胞质

叶绿体

液泡

02.观察水绵

显微镜下看到的水绵细胞与绿色植物细胞相比有什么不同?

细胞壁

细胞膜

叶绿体

细胞核

液 泡

细胞质

植物细胞结构模式图

比较洋葱细胞与水绵细胞的异同

{C5DD94C1-F147-4A61-8F6D-3B83190AE75C}

相同点

不同点

洋葱

水绵

细胞壁、细胞膜 细胞质、细胞核 液泡、叶绿体

叶绿体呈带形

叶绿体呈椭圆形

细胞呈长筒状

细胞呈长方形

03.观察海带

根状物

叶状体

1、海带食用部位是其什么结构?

叶状体

2、海带、紫菜可以进行光合作用吗?

可以

1、海带是什么颜色的?能否进行光合作用?

2、海带可以分几部分?分别是什么?

3、海带是否有真正的根、茎、叶?为什么?

褐色,含叶绿素和其他辅助色素,能进行光合作用。

叶状体、柄、根状物

无根、茎、叶的分化。

03.观察海带

大多生活在水中

结构简单,没有根、茎、叶的分化

细胞内含有叶绿素等色素,能进行光合作用。

用孢子进行繁殖

1、生活环境:

2、形态结构:

3、繁殖方式:

04.藻类植物的主要特征

05.藻类植物与人类生活的关系

提供氧气

食用

藻类植物

可做鱼类饵料

提取工业原料

“赤潮”和“水华”

水域富营养化

藻类植物过度繁殖

死亡后腐烂使水中

缺氧,水质变坏

水生生物大量死亡

赤潮

赤潮的发生是海洋污染的严重后果之一,它是生活在海洋中的某些微小的藻类。原生动物或细菌,在一定的环境条件下急剧繁殖或大量的聚集在一起,是大面积的海水颜色发生改变的一种有害的生态异常现象。

赤潮

水华

水华是淡水中的一种自然生态现象,由于化肥、粪便和生活污水的的大量排放,使得水中供藻类生长的无机营养过剩,引发藻类如蓝藻、绿藻的大量繁殖,发生“水华”。“水华”发生时,水一般呈蓝色或绿色,水中严重缺氧,威胁水生生物生存。

危害:污染饮用水源,自来水厂过滤置堵塞,影响景观并且发出难闻臭味。

水华

05.藻类植物与人类生活的关系

1、提供氧气

2、提取工业原料

3、食用

4、净化污水

由于环境污染造成的藻类植物过度繁殖也会给人类带来危害:如“赤潮”、“水华”现象。

有利

有害

1、将生长良好的水绵制作成玻片标本,放在显微镜下观察,发现水绵细胞和一般绿色植物细胞相比有个特殊的结构,你估计这个特殊的结构应该是( )

A. 细胞壁 B. 细胞核

C. 液泡 D. 螺旋状的叶绿体

D

思维冲浪

2、沿海地区的人,海带紫菜等食品吃得多,所以“大脖子病”发病率较低,这是因为多吃海带紫菜等可以补充( )

A. 铁 B. 碘

C. 锌 D. 磷

B

思维冲浪

3.下列有关藻类植物的叙述,正确的是 ( )。

A.藻类植物有多细胞的,也有单细胞的

B.藻类植物都是没有器官分化的多细胞植物

C.海生藻类不能进行光合作用

D.藻类植物都生活在海洋中

A

思维冲浪

4.海带和紫菜的植物体( )。

A.分根、茎、叶三部分

B. 分根和叶两部分

C.分叶状体和根状物两部分

D.分为叶和叶柄两部分

C

思维冲浪

5、下列环境中,可以采集到水绵的是( )

A.小河的浅水边 B.大西洋的海底

C.潮湿的土坡上 D.海边的洼地

思维冲浪

A

6、在太平洋边上的浅海中捞取生物主要有( )

A.水绵、衣藻 B.鲫鱼、河蚌

C.海带、石花菜 D.满江红、水绵

C

思维冲浪

7、某类植物提供了空气中绝大部分的氧气,没有根、茎、叶的分化,分布在水域环境中,这类植物是( )

A.苔藓植物 B.藻类植物

C.蕨类植物 D.种子植物

思维冲浪

B

8、下列关于藻类植物价值的叙述中,错误的是( )

A.从海带中提取工业原料

B.从石花菜中提取制作的琼脂是科学研究中制备培养基的重要原料

C.有些藻类植物可以用来制造饲料

D.藻类植物对人类有重要意义,因此在水中的藻类 植物越多越好

思维冲浪

D

9、我国提倡使用无磷洗涤剂,主要是为了( )

A.防止土地沙化 B.防止空气污染

C.降低成本 D.防止水质污染

思维冲浪

D

如果鱼缸长时间不换水,缸的内壁就会长出绿膜,水会变成绿色。这是什么原因?

学以致用

本讲结束,下节再见

水中的藻类植物

学习目标

01.观察水绵

03.了解藻类植物与人类生活的关系

02.阐明藻类植物的主要特征

春来江水绿如蓝

大胆推测

A.春天气温升高,岸边苔藓植物生长旺盛,有些苔藓植物流到湖水、江水中。

B.春天气温升高, 藻类植物大量繁殖,这些绿色小生命漂浮在湖水、江水中。

C.春天的天空格外明媚,岸边的树木花草长出了绿叶,使湖水、江水格外绿。

01.藻类植物的生活环境

大多生活在水中,少数生活在潮湿的地面上

海洋藻类:

淡水藻类:

海洋

湖泊、池塘

01.藻类植物的生活环境——海水藻类

鹿角菜

马尾藻

石莼

海带

石花菜

裙带菜

紫菜

01.藻类植物的生活环境——淡水藻类

小球藻(单细胞)

淡

水

藻

类

衣藻(单细胞)

淡

水

藻

类

水绵(多细胞)

02.观察水绵

细胞壁

细胞膜

细胞核

细胞质

叶绿体

液泡

02.观察水绵

显微镜下看到的水绵细胞与绿色植物细胞相比有什么不同?

细胞壁

细胞膜

叶绿体

细胞核

液 泡

细胞质

植物细胞结构模式图

比较洋葱细胞与水绵细胞的异同

{C5DD94C1-F147-4A61-8F6D-3B83190AE75C}

相同点

不同点

洋葱

水绵

细胞壁、细胞膜 细胞质、细胞核 液泡、叶绿体

叶绿体呈带形

叶绿体呈椭圆形

细胞呈长筒状

细胞呈长方形

03.观察海带

根状物

叶状体

1、海带食用部位是其什么结构?

叶状体

2、海带、紫菜可以进行光合作用吗?

可以

1、海带是什么颜色的?能否进行光合作用?

2、海带可以分几部分?分别是什么?

3、海带是否有真正的根、茎、叶?为什么?

褐色,含叶绿素和其他辅助色素,能进行光合作用。

叶状体、柄、根状物

无根、茎、叶的分化。

03.观察海带

大多生活在水中

结构简单,没有根、茎、叶的分化

细胞内含有叶绿素等色素,能进行光合作用。

用孢子进行繁殖

1、生活环境:

2、形态结构:

3、繁殖方式:

04.藻类植物的主要特征

05.藻类植物与人类生活的关系

提供氧气

食用

藻类植物

可做鱼类饵料

提取工业原料

“赤潮”和“水华”

水域富营养化

藻类植物过度繁殖

死亡后腐烂使水中

缺氧,水质变坏

水生生物大量死亡

赤潮

赤潮的发生是海洋污染的严重后果之一,它是生活在海洋中的某些微小的藻类。原生动物或细菌,在一定的环境条件下急剧繁殖或大量的聚集在一起,是大面积的海水颜色发生改变的一种有害的生态异常现象。

赤潮

水华

水华是淡水中的一种自然生态现象,由于化肥、粪便和生活污水的的大量排放,使得水中供藻类生长的无机营养过剩,引发藻类如蓝藻、绿藻的大量繁殖,发生“水华”。“水华”发生时,水一般呈蓝色或绿色,水中严重缺氧,威胁水生生物生存。

危害:污染饮用水源,自来水厂过滤置堵塞,影响景观并且发出难闻臭味。

水华

05.藻类植物与人类生活的关系

1、提供氧气

2、提取工业原料

3、食用

4、净化污水

由于环境污染造成的藻类植物过度繁殖也会给人类带来危害:如“赤潮”、“水华”现象。

有利

有害

1、将生长良好的水绵制作成玻片标本,放在显微镜下观察,发现水绵细胞和一般绿色植物细胞相比有个特殊的结构,你估计这个特殊的结构应该是( )

A. 细胞壁 B. 细胞核

C. 液泡 D. 螺旋状的叶绿体

D

思维冲浪

2、沿海地区的人,海带紫菜等食品吃得多,所以“大脖子病”发病率较低,这是因为多吃海带紫菜等可以补充( )

A. 铁 B. 碘

C. 锌 D. 磷

B

思维冲浪

3.下列有关藻类植物的叙述,正确的是 ( )。

A.藻类植物有多细胞的,也有单细胞的

B.藻类植物都是没有器官分化的多细胞植物

C.海生藻类不能进行光合作用

D.藻类植物都生活在海洋中

A

思维冲浪

4.海带和紫菜的植物体( )。

A.分根、茎、叶三部分

B. 分根和叶两部分

C.分叶状体和根状物两部分

D.分为叶和叶柄两部分

C

思维冲浪

5、下列环境中,可以采集到水绵的是( )

A.小河的浅水边 B.大西洋的海底

C.潮湿的土坡上 D.海边的洼地

思维冲浪

A

6、在太平洋边上的浅海中捞取生物主要有( )

A.水绵、衣藻 B.鲫鱼、河蚌

C.海带、石花菜 D.满江红、水绵

C

思维冲浪

7、某类植物提供了空气中绝大部分的氧气,没有根、茎、叶的分化,分布在水域环境中,这类植物是( )

A.苔藓植物 B.藻类植物

C.蕨类植物 D.种子植物

思维冲浪

B

8、下列关于藻类植物价值的叙述中,错误的是( )

A.从海带中提取工业原料

B.从石花菜中提取制作的琼脂是科学研究中制备培养基的重要原料

C.有些藻类植物可以用来制造饲料

D.藻类植物对人类有重要意义,因此在水中的藻类 植物越多越好

思维冲浪

D

9、我国提倡使用无磷洗涤剂,主要是为了( )

A.防止土地沙化 B.防止空气污染

C.降低成本 D.防止水质污染

思维冲浪

D

如果鱼缸长时间不换水,缸的内壁就会长出绿膜,水会变成绿色。这是什么原因?

学以致用

本讲结束,下节再见