湖北省华中科大附中2021届高三下学期4月周考四历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 湖北省华中科大附中2021届高三下学期4月周考四历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-11 08:52:36 | ||

图片预览

文档简介

2021届华中科技大学附属中学高三下学期历史周考试题(4)

一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。

1.商朝前期实行一夫多妻制。西周建立后,周公对婚姻制度进行了改革。《礼记?曲礼》载:“天子有后,有夫人、有世妇、有嫔、有妻、有妾。”只有“后”为真正的妻子,其余都是身份不同的妾。这反映了

A. 女性社会地位不断下降 B. 周天子的权威得到强化

C. 权力传承方式发生变化 D. 男尊女卑观念开始形成

2.西汉初年有相当数量的侯国分布在王国境内,随着时间的推移,王国境内的侯国逐渐消失,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。对这一变化合理的解释是

A.侯国已成为与王国同级的地方行政组织 B.汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果

C.侯国将无法分割王国之下的土地和人民 D.汉武帝的地方体制改革使侯国不复存在

3.《汉书》中言:“盐铁之利,二十倍于古。”《史记》中载:“蜀地卓氏,使用奴僮千人,即铁山鼓铸。”《盐铁论》中言:“往者豪强大家,采铁石鼓铸、煮海为盐,一家聚众至千余人。”由此可见,此时

A.盐铁皆为豪强所垄断 B.抑商政策已形同虚设

C.官营手工业规模宏大 D.私营手工业发展迅速

4.据学者统计,从《晋书》到《唐书》等官修正史,《列传》中大量记载了家族谱系,而《宋史》以后历代正史的《列传》部分,多为高级官僚的履历书,少有家族的叙述。发生这种变化的主要原因是

A. 修史体例的改变 B. 加强官员考核 C. 重文轻武的风气 D. 官员的平民化

5.明初朱元璋定城隍之制,城隍庙成为官方祭祀的礼制场所,严禁民众逾越。晚明以降,江南城隍庙日益成为民众娱乐化的公共空间,官府企图加强对城隍庙的控制,却收效甚微。关于明清城隍庙的变化解读正确的是

A.江南城市商品经济发展的反映 B.民间城隍神信仰渐趋动摇

C.中央政府对江南的控制力减弱 D.明清时期礼崩乐坏的结果

6.下表是清政府财政收入结构表(部分)(数额单位:万两),由此可知

时间

财政总收入

田赋

盐税

关税

乾隆三十一年

4,854

约3,000多

约500

540

1911年

30,191

约4,800

约4,600

约4,300

A.清末新政推动晚清财政收入的大量增加 B.晚清时期民族工业获得较大发展

C.清朝财政体制由农业型向工商业型转变 D.海关关税成为晚清最主要的财源

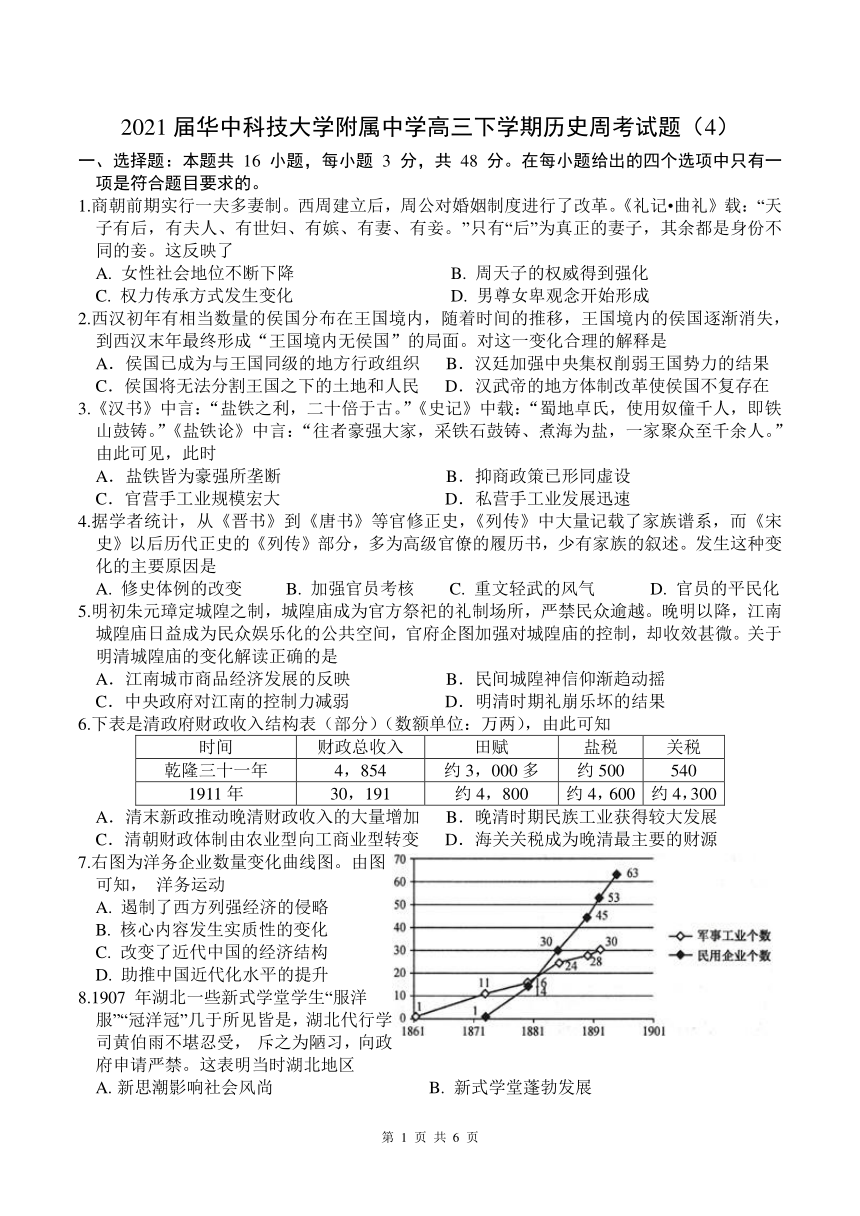

2764790260357.右图为洋务企业数量变化曲线图。由图

可知, 洋务运动

A. 遏制了西方列强经济的侵略

B. 核心内容发生实质性的变化

C. 改变了近代中国的经济结构

D. 助推中国近代化水平的提升

8.1907 年湖北一些新式学堂学生“服洋

服”“冠洋冠”几于所见皆是,湖北代行学司黄伯雨不堪忍受, 斥之为陋习,向政府申请严禁。这表明当时湖北地区

新思潮影响社会风尚 B. 新式学堂蓬勃发展

C. 官府反对社会革新 D. 生活方式日趋西化

9.近代漫画评论家黄茅曾说:“热情的青年漫画家投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省, 参加实际的战斗生活,直接发挥绘画配合作战的效能。他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等都是当时的产物。”材料中的现象最有可能表明

A. 工农武装割据局面形成 B. 全国抗日救亡运动高涨

C. 国民革命运动蓬勃发展 D. 国共力量对比变化明显

10.如表为 1957-1960 年中国国民经济变化情况。下述变化表明

工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

7624445482600工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

所有制结构发生重大变化 B. 计划经济体制弊端逐步解决

C. 国民经济结构亟需调整 D. 合作化运动促进经济发展

11.以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是

选项

史实

结论

A

中国近代某不平等条约规定:“英国民人准听持照前往内地各处游历、通商,执照由领事官发给……”

严重破坏中国关税主权

B

1993 年2 月,国务院颁布《关于加快粮食流通体制改革的通知》。5 月,全国粮食销售价格基本全部放开,流通了40 年的“粮票” 退出历史舞台。

社会主义市场经济体制正式建立

C

公元前 415 年,雅典公民大会商讨是否远征西西里,尽管多数公民不了解西西里的情况,但政治家亚西比德富有煽动性的演说感染了许多人,最后公民大会批准了他的远征计划。

直接民主可能沦为个人的政治工具

D

马丁?路德说“灵魂得救在于心中信仰,而不在于表面礼仪。”

最终确立了人类的主体地位

A B. B C. C D. D

12.处于罗马共和国晚期的西塞罗区分了与敌人两种不同类型的战争形态,一种是涉及到罗马城邦之生死存亡的防卫性战争,一种是涉及到统治权归属之争夺的扩张性战争。在面对后一种敌人时,西塞罗特别强调要在战争中遵循正义的原则。基于以上的考虑

A.罗马法具有了世界法的意象 B.罗马人与外邦人一视同仁

C.公民法有助于罗马对外扩张 D.《十二铜表法》由此诞生

13.17世纪初,英国下院中未领骑士称号的乡绅和市民代表渐渐超过骑士议员,成为下院议员的主体,下院议员的平均财产起码相当于上院议员的三倍。这一现象本质上表明当时英国

A.封建王权进行了自上而下的新选择 B.下院超过上院掌握了议会大权

C.议员选举资格发生了明显改变 D.新兴阶级和旧贵族的经济实力变化

14.英美法于1936年9月达成“三国货币协定”,同意尽力维持协定成立时各自货币的外汇率水平,尽可能不再实行货币贬值,但却不提金本位和协调各国政策的正式机制。1939年三国为主导又各自建立了英镑区、美元区和法郎区。这表明当时

A.各国逐渐取消了贸易保护政策 B.国际货币金融关系处于混乱状态

C.合作推动了世界货币关系稳定 D.资本主义世界三足鼎立局面形成

15.1943年苏联内务人民委员部的报告中称,在乌拉尔地区的一位农民说:“美国和英国要求苏联解散集体农庄并且为军队佩戴肩章。如果苏联完成了这些要求,那么美国和英国将帮助苏联打败德国人”。而且农民关于解散集体农庄的说法一天之内在该农庄就被转达了30多次,在后来的日子被传播的次数更是不断增加。材料说明

A.政府与农民对集体农庄看法趋于一致 B.农民对改革集体农庄制度的深切期盼

C.战争促使苏联有了体制变动的可能性 D.外界干预是促成农庄解散的主要动力

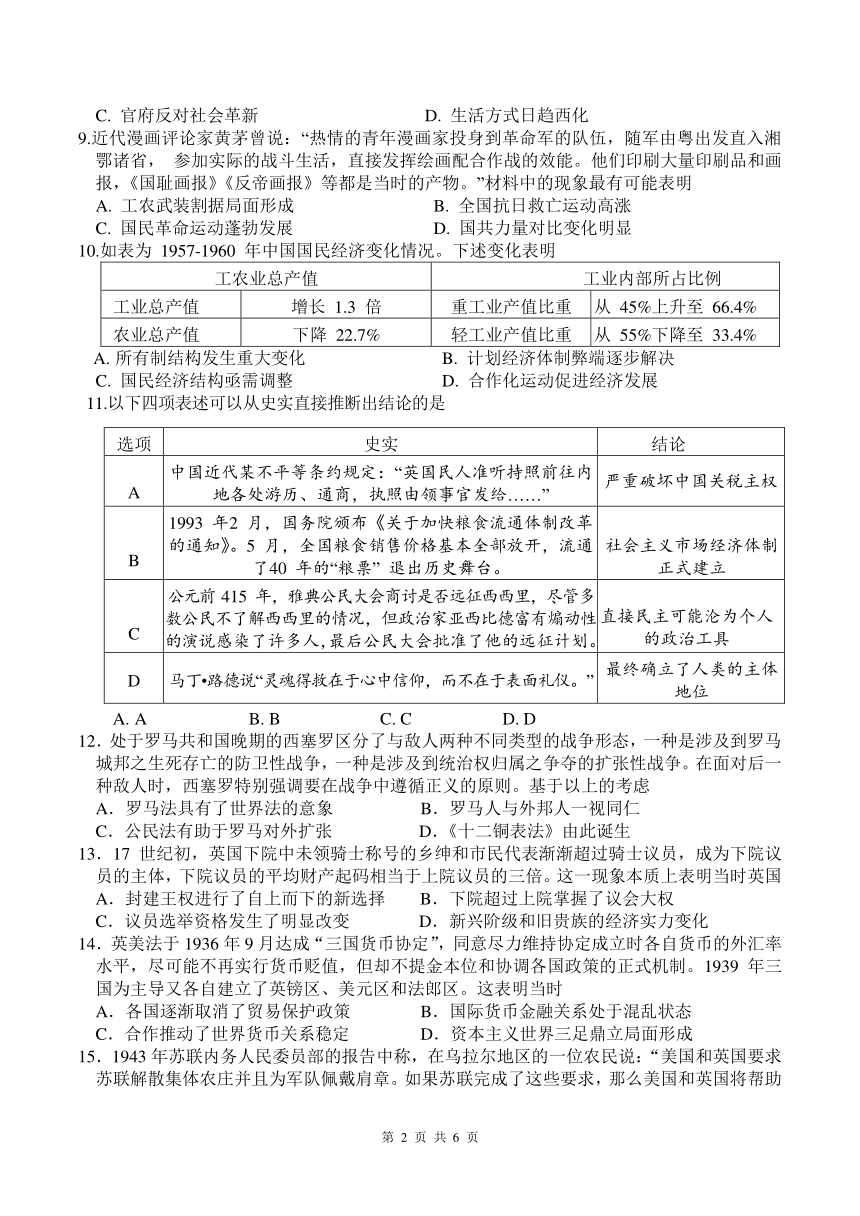

36499803365516.右图是二战期间同盟国最初制定的“分割占领日本计划”的地图规划,但实际上未付诸实施。导致计划和实际结果不同的主要原因是

A.同盟国貌合神离对占领日本持消极态度

B.原子弹的出现使美国取得巨大优势

C.世界大国实力对比变化及意识形态斗争

D.分区占领将会导致日本的激烈反抗

二、非选择题:本题共 4 小题,共 52 分。

17.【西汉货币制度的演变】(12分)

材料 公元前186年,汉政府初次实行自己铸钱,同时明令禁止民间私铸。公元前175年,政府再次允许私铸,但附加一些限制。文帝和景帝时期,吴王刘濞以铸铜和铸钱的方法来增大他已有的可观的财富。在公元前144年间,政府再次专控铸钱,私铸成为处死的大罪。在整个这一时期,伪钱大量增加,普遍的作法是取钱的边缘制造假钱。公元前120年,政府废止四铢钱改用三铢钱,并刻上实际重量而不用虚假的半两字样,假半两钱不再使用。就在同时,又创制了一些新的高面值货币,一种是钞票,是用白鹿皮作的,用来征集岁入,其它三种是银锡合铸。一年以后,又废止三铢钱改用五铢钱,重量也和面值相符,这是中国的标准铜钱,沿用到唐初。汉代铸钱,起初由中央政府和郡同铸,使钱的周边隆起以防止取铜。不幸的是各郡铸的五铢钱质量不好而且份量轻,伪造五铢钱和银币的事连续发生。由于以上情况,公元前113年,由隶属于水衡都尉的上林三官专管铸币,水衡都尉和少府共同负责皇帝宫廷的财政。这样,铸钱和以此获利成为朝廷的独有特权。铸币制度从公元前113年到前汉末,一直保持稳定。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

(1)根据材料,归纳西汉币制变化的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析西汉的币制变化的影响。(6分)

18.【近代教育】(14分)

材料一 1898年,清廷下令各省府厅州县现有之大小书院,一律改为兼习中学、西学之学堂,奖励绅民办学。在维新思潮推动下,各地乡村士绅陆续将当地义塾、书院改为新式小学堂,或利用闲置的庵庙、祠堂等兴办小学。1905年,绵延千余年的科举制度最终废止,新式学堂如雨后春笋般在城乡社会涌现,人们竞相捐款办学,甚至出现人力车夫、孤寡遗孀捐款兴学的现象。

材料二 办学经费主要依赖抽捐,而办学之官绅“籍学为由,擅收肥己,致教育之声日堕,毁学之风,由此而滋”。面对勃兴的近代学堂,顽绅冥士哀叹:“书院去久矣,才人信当年。”1904年无锡还发生寺庙米捐改用于学堂而引发民变的事例。清末十年乡民毁学行为在各地屡屡发生,几有遍及全国之势,1910年发展到顶峰。从抗拒学款、消极抵制,到诉诸暴力、捣毁学堂,乡村冲突不断升级,甚至劝学官署也被列为捣毁对象。恐惧感弥漫于乡村社会,学界人人自危,愈来愈多的乡绅因生命财产受到不同程度威胁而涌入城市。

——以上材料均摘编自李涛《传统乡村士绅的“嬗变”与疏离》

(1)据材料一概括清末新式学堂创办的特点。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,简要评价清末乡村毁学风潮。(8分)

19. 【民间外交】(14 分)

材料一 抗日战争时期的民间外交活动继续延续民国前期的发展轨迹,相对盲目且自发,以联合一切可以联合的力量。以向本国政府施加压力为主要方式,争取各国人民对抗日战争的支持。局部抗战时期,国内学生、留学生特别是归国留日学生以学生运动为主要形式,掀起了民间外交活动的高潮。 1931年9月28日,中央大学学生就质问外交部部长王正廷为何不积极抗日。1932年3月,部分国民政府立法委员和监察委员自发成立国民外交协会,发行《国民外交杂志》宣传其主张,积极开展民间外交活动。20世纪三四十年代,虽然宋庆龄、沈钧儒、李公朴等知名人士,以及辽宁国民外交协会、东北国民外交协会、全国各界救国联合会等也积极参与进来,开展民间外交活动,但收效并不明显。

——摘编自朱蓉蓉《抗日战争时期的民间外交研究》

材料二 新中国成立初期,不仅立即着手创设官方外交,而且几乎同时创立了新中国的民间外交(时称“人民外交”)。民间外交成为新中国发展与非建交国家,特别是非社会主义国家间关系的主要渠道。20 世纪 50~70 年代,在开辟民间外交的实践中,中国逐步形成了“民间先行、以民促官”和“以官代民、官民并举”的方针,并建立了中国人民对外友好协会、中国人民外交学会、中国国际贸易促进委员会等民间外交组织,积极开展与各国各界人士的友好交往。改革开放以来。面对国际环境的变化和中国外交中心工作的转移。民间外交从开辟国家关系逐步向服务经济建设转型,民间外交主体也呈现出多元化的态势。为新中国构建新型外交关系做出了巨大贡献。

——摘编自张骥等《中国民间外交、地方外交与人文交流 70 年人民的外交》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述抗日战争时期至 20 世纪 50~70 年代中国民间外交活动的变化趋势。(6 分)

(2)根据材料二结合所学知识,简述改革开放以来中国实现民间外交转型的历史条件。(8 分)

20.【人文主义】(12 分)

材料 西方人文主义发展概况

136207554610

提取材料中相互关联的信息,确定一个具体论题,并结合所学知识进行论证。(要求:明确

写出论题,论证须有史实依据。)(12 分)

2021届华科附中高三下学期历史周考试题(4)参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

B

D

D

A

C

D

A

C

C

题号

11

12

13

14

15

16

答案

C

A

D

B

B

C

17.

(1)币制改革频繁;铸币权由私人、地方逐步集中到中央;货币的种类、形制、重量渐趋统一;注重防伪。(6分)

(2)防止地方割据势力增长,加强中央集权;保证中央政府财政收入,巩固其统治;客观上有利于工商业的发展;对后世币制的规范产生深远影响。(6分)

18.

(1)国家政权力量推动;受维新思潮影响;受清末教育体制变革的影响;民间捐款办学涌现;地方士绅在乡村教育中发挥重要作用;继承传统书院和宗族产业。(任答三点即可,6分)

(2)毁学风潮作为一种群体性的民变事件,与民众经济利益受损密切相关;反映农村中西文化的冲突,传统思想在乡村根深蒂固,近代思潮渗透非常缓慢;打击了乡村近代教育,加剧了城乡之间的教育失衡;打击了传统乡绅阶层,加速了乡绅阶层的分化;客观上有助于推动中国近代城市化进程;打击了清政府地方基层组织,加速清王朝的覆灭。(答出四点即可,8分)

19.

(1)变化趋势:民间外交方针逐步规范科学;民间外交地位日益重要;民间外交工作日益受到政府重视。 (6分)

(2)历史条件:新时期中国经济建设的快速发展;中国国际环境与外交工作中心发生变化;政治经济体制改革的顺利推进;意识形态对立的打破;中外经济文化交流的加强;国际环境的变化;多极化、全球化发展。(8分)

20.

示例:

论题:西方人文主义发展具有鲜明的时代特征

论证:西方人文主义经历了三次大的发展时期,具有鲜明的时代特征。智者运动强调“人是万物的尺度”,把人置于世界和社会的中心,这是人类自我意识的第一次觉醒。文艺复兴时期是人被重新发现,反对神权统治,强调人的价值和尊严,提倡个性解放和个人自由;产生了新的思维方式和科学精神;宗教改革把人从神学的束缚中解放出来,使人们获得精神自由和灵魂得救的自主权。启蒙运动由思想领域深入到政治领域,倡导理性,提出天赋人权、自由平等等思想主张,是人与社会的双重觉醒。所以,西方人文主义是不同时期人们的价值观、人性观、科学精神的集中反映。

一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。

1.商朝前期实行一夫多妻制。西周建立后,周公对婚姻制度进行了改革。《礼记?曲礼》载:“天子有后,有夫人、有世妇、有嫔、有妻、有妾。”只有“后”为真正的妻子,其余都是身份不同的妾。这反映了

A. 女性社会地位不断下降 B. 周天子的权威得到强化

C. 权力传承方式发生变化 D. 男尊女卑观念开始形成

2.西汉初年有相当数量的侯国分布在王国境内,随着时间的推移,王国境内的侯国逐渐消失,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。对这一变化合理的解释是

A.侯国已成为与王国同级的地方行政组织 B.汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果

C.侯国将无法分割王国之下的土地和人民 D.汉武帝的地方体制改革使侯国不复存在

3.《汉书》中言:“盐铁之利,二十倍于古。”《史记》中载:“蜀地卓氏,使用奴僮千人,即铁山鼓铸。”《盐铁论》中言:“往者豪强大家,采铁石鼓铸、煮海为盐,一家聚众至千余人。”由此可见,此时

A.盐铁皆为豪强所垄断 B.抑商政策已形同虚设

C.官营手工业规模宏大 D.私营手工业发展迅速

4.据学者统计,从《晋书》到《唐书》等官修正史,《列传》中大量记载了家族谱系,而《宋史》以后历代正史的《列传》部分,多为高级官僚的履历书,少有家族的叙述。发生这种变化的主要原因是

A. 修史体例的改变 B. 加强官员考核 C. 重文轻武的风气 D. 官员的平民化

5.明初朱元璋定城隍之制,城隍庙成为官方祭祀的礼制场所,严禁民众逾越。晚明以降,江南城隍庙日益成为民众娱乐化的公共空间,官府企图加强对城隍庙的控制,却收效甚微。关于明清城隍庙的变化解读正确的是

A.江南城市商品经济发展的反映 B.民间城隍神信仰渐趋动摇

C.中央政府对江南的控制力减弱 D.明清时期礼崩乐坏的结果

6.下表是清政府财政收入结构表(部分)(数额单位:万两),由此可知

时间

财政总收入

田赋

盐税

关税

乾隆三十一年

4,854

约3,000多

约500

540

1911年

30,191

约4,800

约4,600

约4,300

A.清末新政推动晚清财政收入的大量增加 B.晚清时期民族工业获得较大发展

C.清朝财政体制由农业型向工商业型转变 D.海关关税成为晚清最主要的财源

2764790260357.右图为洋务企业数量变化曲线图。由图

可知, 洋务运动

A. 遏制了西方列强经济的侵略

B. 核心内容发生实质性的变化

C. 改变了近代中国的经济结构

D. 助推中国近代化水平的提升

8.1907 年湖北一些新式学堂学生“服洋

服”“冠洋冠”几于所见皆是,湖北代行学司黄伯雨不堪忍受, 斥之为陋习,向政府申请严禁。这表明当时湖北地区

新思潮影响社会风尚 B. 新式学堂蓬勃发展

C. 官府反对社会革新 D. 生活方式日趋西化

9.近代漫画评论家黄茅曾说:“热情的青年漫画家投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省, 参加实际的战斗生活,直接发挥绘画配合作战的效能。他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等都是当时的产物。”材料中的现象最有可能表明

A. 工农武装割据局面形成 B. 全国抗日救亡运动高涨

C. 国民革命运动蓬勃发展 D. 国共力量对比变化明显

10.如表为 1957-1960 年中国国民经济变化情况。下述变化表明

工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

7624445482600工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

工农业总产值

工业内部所占比例

工业总产值

增长 1.3 倍

重工业产值比重

从 45%上升至 66.4%

农业总产值

下降 22.7%

轻工业产值比重

从 55%下降至 33.4%

所有制结构发生重大变化 B. 计划经济体制弊端逐步解决

C. 国民经济结构亟需调整 D. 合作化运动促进经济发展

11.以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是

选项

史实

结论

A

中国近代某不平等条约规定:“英国民人准听持照前往内地各处游历、通商,执照由领事官发给……”

严重破坏中国关税主权

B

1993 年2 月,国务院颁布《关于加快粮食流通体制改革的通知》。5 月,全国粮食销售价格基本全部放开,流通了40 年的“粮票” 退出历史舞台。

社会主义市场经济体制正式建立

C

公元前 415 年,雅典公民大会商讨是否远征西西里,尽管多数公民不了解西西里的情况,但政治家亚西比德富有煽动性的演说感染了许多人,最后公民大会批准了他的远征计划。

直接民主可能沦为个人的政治工具

D

马丁?路德说“灵魂得救在于心中信仰,而不在于表面礼仪。”

最终确立了人类的主体地位

A B. B C. C D. D

12.处于罗马共和国晚期的西塞罗区分了与敌人两种不同类型的战争形态,一种是涉及到罗马城邦之生死存亡的防卫性战争,一种是涉及到统治权归属之争夺的扩张性战争。在面对后一种敌人时,西塞罗特别强调要在战争中遵循正义的原则。基于以上的考虑

A.罗马法具有了世界法的意象 B.罗马人与外邦人一视同仁

C.公民法有助于罗马对外扩张 D.《十二铜表法》由此诞生

13.17世纪初,英国下院中未领骑士称号的乡绅和市民代表渐渐超过骑士议员,成为下院议员的主体,下院议员的平均财产起码相当于上院议员的三倍。这一现象本质上表明当时英国

A.封建王权进行了自上而下的新选择 B.下院超过上院掌握了议会大权

C.议员选举资格发生了明显改变 D.新兴阶级和旧贵族的经济实力变化

14.英美法于1936年9月达成“三国货币协定”,同意尽力维持协定成立时各自货币的外汇率水平,尽可能不再实行货币贬值,但却不提金本位和协调各国政策的正式机制。1939年三国为主导又各自建立了英镑区、美元区和法郎区。这表明当时

A.各国逐渐取消了贸易保护政策 B.国际货币金融关系处于混乱状态

C.合作推动了世界货币关系稳定 D.资本主义世界三足鼎立局面形成

15.1943年苏联内务人民委员部的报告中称,在乌拉尔地区的一位农民说:“美国和英国要求苏联解散集体农庄并且为军队佩戴肩章。如果苏联完成了这些要求,那么美国和英国将帮助苏联打败德国人”。而且农民关于解散集体农庄的说法一天之内在该农庄就被转达了30多次,在后来的日子被传播的次数更是不断增加。材料说明

A.政府与农民对集体农庄看法趋于一致 B.农民对改革集体农庄制度的深切期盼

C.战争促使苏联有了体制变动的可能性 D.外界干预是促成农庄解散的主要动力

36499803365516.右图是二战期间同盟国最初制定的“分割占领日本计划”的地图规划,但实际上未付诸实施。导致计划和实际结果不同的主要原因是

A.同盟国貌合神离对占领日本持消极态度

B.原子弹的出现使美国取得巨大优势

C.世界大国实力对比变化及意识形态斗争

D.分区占领将会导致日本的激烈反抗

二、非选择题:本题共 4 小题,共 52 分。

17.【西汉货币制度的演变】(12分)

材料 公元前186年,汉政府初次实行自己铸钱,同时明令禁止民间私铸。公元前175年,政府再次允许私铸,但附加一些限制。文帝和景帝时期,吴王刘濞以铸铜和铸钱的方法来增大他已有的可观的财富。在公元前144年间,政府再次专控铸钱,私铸成为处死的大罪。在整个这一时期,伪钱大量增加,普遍的作法是取钱的边缘制造假钱。公元前120年,政府废止四铢钱改用三铢钱,并刻上实际重量而不用虚假的半两字样,假半两钱不再使用。就在同时,又创制了一些新的高面值货币,一种是钞票,是用白鹿皮作的,用来征集岁入,其它三种是银锡合铸。一年以后,又废止三铢钱改用五铢钱,重量也和面值相符,这是中国的标准铜钱,沿用到唐初。汉代铸钱,起初由中央政府和郡同铸,使钱的周边隆起以防止取铜。不幸的是各郡铸的五铢钱质量不好而且份量轻,伪造五铢钱和银币的事连续发生。由于以上情况,公元前113年,由隶属于水衡都尉的上林三官专管铸币,水衡都尉和少府共同负责皇帝宫廷的财政。这样,铸钱和以此获利成为朝廷的独有特权。铸币制度从公元前113年到前汉末,一直保持稳定。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

(1)根据材料,归纳西汉币制变化的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析西汉的币制变化的影响。(6分)

18.【近代教育】(14分)

材料一 1898年,清廷下令各省府厅州县现有之大小书院,一律改为兼习中学、西学之学堂,奖励绅民办学。在维新思潮推动下,各地乡村士绅陆续将当地义塾、书院改为新式小学堂,或利用闲置的庵庙、祠堂等兴办小学。1905年,绵延千余年的科举制度最终废止,新式学堂如雨后春笋般在城乡社会涌现,人们竞相捐款办学,甚至出现人力车夫、孤寡遗孀捐款兴学的现象。

材料二 办学经费主要依赖抽捐,而办学之官绅“籍学为由,擅收肥己,致教育之声日堕,毁学之风,由此而滋”。面对勃兴的近代学堂,顽绅冥士哀叹:“书院去久矣,才人信当年。”1904年无锡还发生寺庙米捐改用于学堂而引发民变的事例。清末十年乡民毁学行为在各地屡屡发生,几有遍及全国之势,1910年发展到顶峰。从抗拒学款、消极抵制,到诉诸暴力、捣毁学堂,乡村冲突不断升级,甚至劝学官署也被列为捣毁对象。恐惧感弥漫于乡村社会,学界人人自危,愈来愈多的乡绅因生命财产受到不同程度威胁而涌入城市。

——以上材料均摘编自李涛《传统乡村士绅的“嬗变”与疏离》

(1)据材料一概括清末新式学堂创办的特点。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,简要评价清末乡村毁学风潮。(8分)

19. 【民间外交】(14 分)

材料一 抗日战争时期的民间外交活动继续延续民国前期的发展轨迹,相对盲目且自发,以联合一切可以联合的力量。以向本国政府施加压力为主要方式,争取各国人民对抗日战争的支持。局部抗战时期,国内学生、留学生特别是归国留日学生以学生运动为主要形式,掀起了民间外交活动的高潮。 1931年9月28日,中央大学学生就质问外交部部长王正廷为何不积极抗日。1932年3月,部分国民政府立法委员和监察委员自发成立国民外交协会,发行《国民外交杂志》宣传其主张,积极开展民间外交活动。20世纪三四十年代,虽然宋庆龄、沈钧儒、李公朴等知名人士,以及辽宁国民外交协会、东北国民外交协会、全国各界救国联合会等也积极参与进来,开展民间外交活动,但收效并不明显。

——摘编自朱蓉蓉《抗日战争时期的民间外交研究》

材料二 新中国成立初期,不仅立即着手创设官方外交,而且几乎同时创立了新中国的民间外交(时称“人民外交”)。民间外交成为新中国发展与非建交国家,特别是非社会主义国家间关系的主要渠道。20 世纪 50~70 年代,在开辟民间外交的实践中,中国逐步形成了“民间先行、以民促官”和“以官代民、官民并举”的方针,并建立了中国人民对外友好协会、中国人民外交学会、中国国际贸易促进委员会等民间外交组织,积极开展与各国各界人士的友好交往。改革开放以来。面对国际环境的变化和中国外交中心工作的转移。民间外交从开辟国家关系逐步向服务经济建设转型,民间外交主体也呈现出多元化的态势。为新中国构建新型外交关系做出了巨大贡献。

——摘编自张骥等《中国民间外交、地方外交与人文交流 70 年人民的外交》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述抗日战争时期至 20 世纪 50~70 年代中国民间外交活动的变化趋势。(6 分)

(2)根据材料二结合所学知识,简述改革开放以来中国实现民间外交转型的历史条件。(8 分)

20.【人文主义】(12 分)

材料 西方人文主义发展概况

136207554610

提取材料中相互关联的信息,确定一个具体论题,并结合所学知识进行论证。(要求:明确

写出论题,论证须有史实依据。)(12 分)

2021届华科附中高三下学期历史周考试题(4)参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

B

D

D

A

C

D

A

C

C

题号

11

12

13

14

15

16

答案

C

A

D

B

B

C

17.

(1)币制改革频繁;铸币权由私人、地方逐步集中到中央;货币的种类、形制、重量渐趋统一;注重防伪。(6分)

(2)防止地方割据势力增长,加强中央集权;保证中央政府财政收入,巩固其统治;客观上有利于工商业的发展;对后世币制的规范产生深远影响。(6分)

18.

(1)国家政权力量推动;受维新思潮影响;受清末教育体制变革的影响;民间捐款办学涌现;地方士绅在乡村教育中发挥重要作用;继承传统书院和宗族产业。(任答三点即可,6分)

(2)毁学风潮作为一种群体性的民变事件,与民众经济利益受损密切相关;反映农村中西文化的冲突,传统思想在乡村根深蒂固,近代思潮渗透非常缓慢;打击了乡村近代教育,加剧了城乡之间的教育失衡;打击了传统乡绅阶层,加速了乡绅阶层的分化;客观上有助于推动中国近代城市化进程;打击了清政府地方基层组织,加速清王朝的覆灭。(答出四点即可,8分)

19.

(1)变化趋势:民间外交方针逐步规范科学;民间外交地位日益重要;民间外交工作日益受到政府重视。 (6分)

(2)历史条件:新时期中国经济建设的快速发展;中国国际环境与外交工作中心发生变化;政治经济体制改革的顺利推进;意识形态对立的打破;中外经济文化交流的加强;国际环境的变化;多极化、全球化发展。(8分)

20.

示例:

论题:西方人文主义发展具有鲜明的时代特征

论证:西方人文主义经历了三次大的发展时期,具有鲜明的时代特征。智者运动强调“人是万物的尺度”,把人置于世界和社会的中心,这是人类自我意识的第一次觉醒。文艺复兴时期是人被重新发现,反对神权统治,强调人的价值和尊严,提倡个性解放和个人自由;产生了新的思维方式和科学精神;宗教改革把人从神学的束缚中解放出来,使人们获得精神自由和灵魂得救的自主权。启蒙运动由思想领域深入到政治领域,倡导理性,提出天赋人权、自由平等等思想主张,是人与社会的双重觉醒。所以,西方人文主义是不同时期人们的价值观、人性观、科学精神的集中反映。

同课章节目录