2020-2021学年人教版高中语文选修中国民俗文化4.1《故乡的婚礼》课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修中国民俗文化4.1《故乡的婚礼》课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-11 10:09:30 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

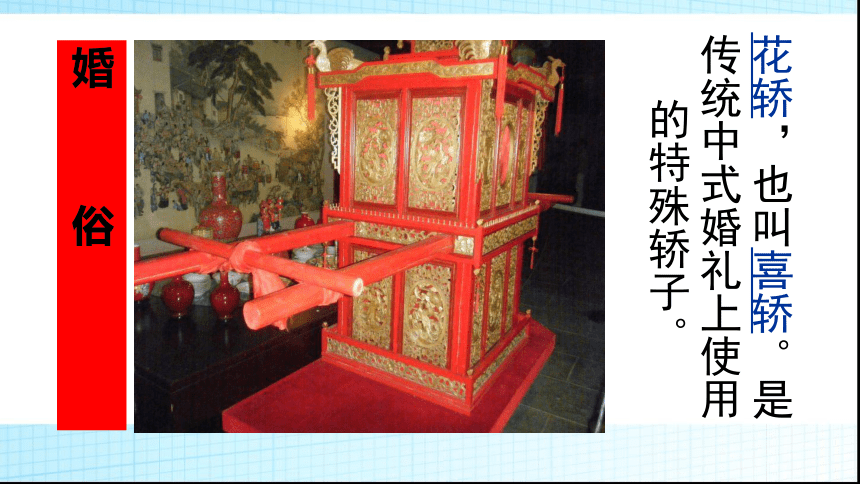

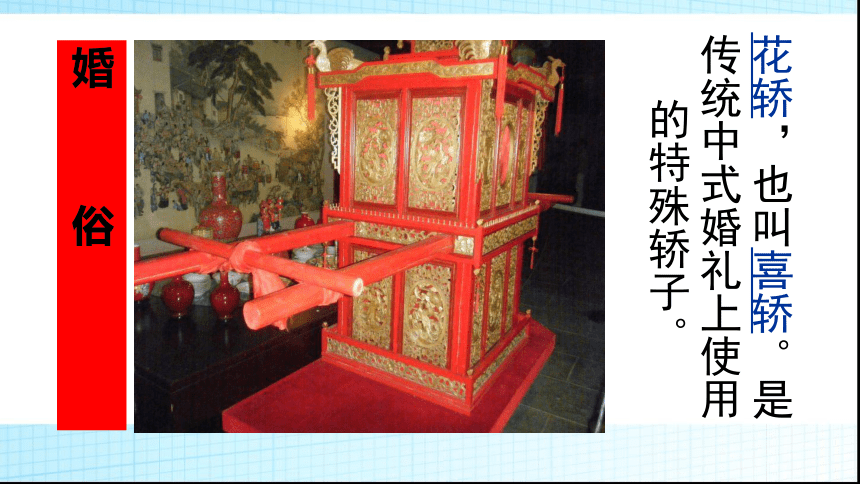

花轿,也叫喜轿。是传统中式婚礼上使用的特殊轿子。

婚

俗

故乡的婚礼

琦君

拜城县第一中学

买尔比亚·买买提

简介“琦君”

台湾现代作家,在大陆,琦君的名气或许不比琼瑶、三毛,但作为近30年来台湾地区作品最畅销的女作家,她的文字影响了台湾几代人,被誉为“台湾文坛上闪亮的恒星”。

台湾著名女作家琦君女士于2006年6月7日凌晨,在台北过世,她一生中出版的散文集、小说集及儿童文学作品共30余种,根据其同名小说改编的电视剧《橘子红了》.她的主要作品还包括:《细纱灯》、《读书与生活》、《千里怀人月在峰》……

课前三分钟教育

端午习俗:

端午节,又称端阳节、重午节、午日节、龙舟节、正阳节、浴兰节、天中节等,是中国四大传统节日之一。端午节期间通过各种传统民俗活动展演,既能丰富群众精神文化生活,又能传承和弘扬传统文化。

端午习俗甚多,扒龙舟与食粽子是端午节两大习俗主题。端午节在世界上影响广泛,受端午文化影响的国家分别有韩国、日本、新加坡、越南、美国、德国、英国等等。

教学目标

1.了解中国传统的婚礼风俗和婚礼风俗的演变,加深对我国婚礼仪式文化的了解。

2.通过赏析句子、品味语言,体会女子出嫁时母女复杂的感情。

3.感受婚礼风俗中丰富的文化内涵,提高语文能力。

教学重点:了解婚礼风俗丰富的文化内涵。

教学难点:体会女子出嫁时母女复杂的感情。

教学用具:教学多媒体

一、婚礼的起源

古时的婚礼是从黄昏开始,那时称婿为昏,妻为姻,后由于古人娶妻是婚礼的亲迎是在黄昏时进行,所以在昏的旁边加了个“女”,这就形成了原始的“婚姻”。我国古代的嫁娶是以“俪皮”为礼,这是婚礼习俗的开端,后又有了“必告父母之礼”,到了夏商,有了“亲迎于堂”等礼节,到了周代,便逐渐形成了“六礼”婚礼得以完善。

婚

俗

二、中国传统婚礼的“六礼”

婚姻礼俗自古就受到人们的重视,中国古代传统的婚姻礼俗称为“六礼”。按顺序依次是:

“采纳”:男方到女方家提亲。

“问名”:女方接纳礼物,表示初步同意结亲。

“纳徽”:男方给女方家送聘礼。

“请期”:男女双方选定结婚的日子。

“亲迎”:

也称“迎亲”,是男方到女方家迎娶新娘,完成婚礼。

“纳吉”:

通过占卜等方式看个方面是否合适。如果合适,就要定婚约。

三、各民族的婚俗文化

婚礼是一套具有独特风格的仪式,不同地区和民族在婚礼仪式上有不同的特色,正是这些与众不同的民族特色,反映出各民族的文化底蕴和内涵。

二、整体感知

1.通读全文说说故乡的婚礼仪式有哪些程序?有哪些重要风俗?

请辞嫁:母亲亲手做菜、说吉利话、

吃喜筵(y

á

n)、穿少女装

上花轿:弟弟妹妹或子侄扶进轿门、关大门

坐筵:烧红烛、新郎准备、新娘苦等、讨喜果

拜堂:拜天地、祖先、公婆、长亲、宾客;新人跪拜;放鞭炮等

2.作者是从哪个视角写作的?语言上有什么特点?

明确:文章叙述了故乡婚礼的过程,从女方的“请辞嫁”到男方的“坐筵”,从新娘母女复杂的泪水到其他人的喜气洋洋,整个婚礼就像那道母亲亲手给女儿做的菜,味道“咸咸甜甜”的。琦君的作品,大多具有较强的性别特征,本文也不例外。综观全篇,整个婚礼是以女性的视角进行叙述的,作者更为关注的是女性的心理活动:嫁为他人妇的新娘对娘家生活、对母亲的依念,对未来生活不确定性的担心;母亲对女儿的难舍难分以及对女儿未来生活的衷心祝福等。作者以女性独有的细腻,刻画出新娘母女复杂的心情。

课文精讲

1、文章哪些地方表现了新娘母女复杂的心情?请举例说明。

(1)

“做母亲的为女儿做这道菜,一边抹泪,一边嘴里念念有词,说的都是‘早生贵子’、‘五世其昌’等的吉利话……祝福女儿早生贵子。做着做着,一滴滴泪珠儿落在那碟菜里,真是咸咸甜甜。”

故乡的婚礼

(2)“花轿一出大门,立刻把大门关上,要把风水关住,不要让新娘带走。妈妈再疼女儿,风水门仍旧不能不关。这真是:‘嫁出去的女儿,泼出去的水。’”

(女儿要出嫁了,做母亲的一方面欣慰女儿长大成人,另一方面却为不能天天看见自己的女儿而伤心难过;期待着女儿能吉祥幸福,又担心她遇到不好的夫家。这种复杂的心情都体现在最后一顿饭菜上了,真是五味杂陈。然而,再疼女儿,长期流传下来的风俗还得遵守,所以,又有了看似绝情的关风水门的举动。人是社会的人,得服从一定的规则,作为新娘的母亲,无力也不愿打破这种规则,心情的复杂,可想而知。)

2、文章中作者是如何表达对母亲深深的怀念之情的?

作者用了(相反相类的两种布局写作方法),先写“因为我的妈妈非常节俭,给我穿的是一件不发光的紫红铁机缎旗袍……看去就是一个十足的傻丫头”,后又写到“父亲……给我带回一件白缎绣紫红梅花的长旗袍……但我更怀念母亲用嫁衣改的铁机缎罩袍”。因为”那套行头,正象征我又憨又傻的童年,尤足以纪念节俭简朴的母亲”。以此来表达对母亲深深的怀念之情。

《故乡的婚礼》

课堂小结:

作者以简朴、自然的文字,描写了一场故乡的婚礼宴席,母爱是以分离为代价的,这也正诠释了它的伟大。不管是传统的婚礼还是现代婚礼,母女之间的不舍都是不变的主题。我们透过质朴的文字感受到浓浓的母爱,也体会到了女儿对母亲的怀念和深深的爱。

。

布置作业:

阅读短文《娶妇》(见资料),谈谈其中的婚礼风俗、叙述角度与课文的异同。

土家族

土家姑娘在新婚前夜通宵“哭嫁”是土家族的婚俗习惯,有时伴娘也陪着哭,表明自己不舍离家的一种感情。

哭嫁歌:

也叫出嫁歌,有些民族在结婚的前一天晚上,新娘通宵达旦地跪着唱“哭嫁歌”,其歌调似哭非哭,主要内容是述说父母对自己的养育之恩,以及自己如何留恋父母,又不得不离开的心情,而新娘出阁之时,场面催人泪下。

在迎亲活动后,族人要在一起吃饭,但新娘不能上桌,因为,按保安族的规矩,新娘三天不吃男家的饭,而吃从娘家带来的饭,以表达不忘父母的养育之恩。

保安族

壮族

壮族最有名的婚俗为“火把婚”。婚期晚上,新郎带二三十人,点着火把,边走边唱,直往女家。到女家村寨边,要先与伴娘对唱,唱赢了才准迎亲。

摩梭族

摩梭人实行男不婚、女不嫁、男子夜访晨归、暮去朝还的“走婚制”,这种婚姻也叫“阿夏婚”,男子到与他相爱的女子家过夜,但是一大早就要离开了。

阿昌族

“抢亲”是阿昌族男女缔结婚约的一种形式,无论女方愿意与否,只要男方将女子抢回家中,就会拜堂成亲,也不能有人半路拦截。这是阿昌族抢亲的规矩。

彝族

彝族的婚俗奇特而有趣,举行过“换裙礼”的少女,可以在场上与心上人结交,存在媒人说亲、吃酒定亲、让新娘挨饿、亲朋通宵哭嫁、向迎亲者泼水、抢背新娘、洞房搏斗等有趣的传统婚俗。

白族

新郎不去接新娘,而是由新娘的哥哥或弟弟背到婆家,迎亲队伍来到男方家门口,参加婚礼的小孩往往会蜂拥而上。一边朝新娘撤米花,一边争着用手去掐新娘。这是为了吉利。

土家族

土家“跳丧”是一种祭祀歌舞,跳丧舞又名跳丧鼓,土家语叫“撒尔嗬”,是恩施土家族一种古老的丧葬仪式舞蹈。守灵的人从入夜一直跳到次日清晨。这是土家人特有的习俗

。

跳丧舞:

“跳丧”是土家族极具文化特征的文化现象,它表达了土家族人传统的观念、信仰,是一种物化的文化现象,它所表达的深层的文化却是土家族的观念意识和宗教信仰等。

“跳丧”中大量的模仿虎的动作,是典型的虎图腾崇拜。

这是因为巴人以白虎作为氏族图腾,而巴文化是土家“跳丧舞”

和土家族文化的主要源头。

因此“跳丧舞”所表达的深层的文化却是土家族的崇拜意识和宗教信仰等。

“跳丧舞”的历史:

土家“跳丧”的渊源最早可以追溯到上古时期,那时的战舞就是“跳丧”最初的表现形式。到了战国七雄时期,它以楚舞的形式在楚国盛行,但随着楚国的灭亡而日益衰落。至汉代,

楚舞在宫廷再度崛起,魏晋南北朝直至唐宋时期

,楚舞依然受到人们的青睐。至明代后,

逐渐演变为祭祀亡人的舞蹈——“跳丧”

,并流传至今。

苗族

苗族在葬礼上有“赶鬼”习俗,为祈求吉祥,还要有“还愿”的活动,如还“牛愿”,杀牛之前,先须打猴儿鼓、唱苗歌,跳苗舞。在将煮熟的牛肉放在长桌上,人们围着桌子跳舞唱歌,用手抓肉吃。

侗族

侗族的葬礼称为“乐穴”,在棺木入土之前,把纸钱、树枝、杂草等丢在穴中烧,再杀伤一只鸡丢进去,让它在火种蹦跳至气绝才取出,最后沉棺于穴中埋葬。

谢谢

花轿,也叫喜轿。是传统中式婚礼上使用的特殊轿子。

婚

俗

故乡的婚礼

琦君

拜城县第一中学

买尔比亚·买买提

简介“琦君”

台湾现代作家,在大陆,琦君的名气或许不比琼瑶、三毛,但作为近30年来台湾地区作品最畅销的女作家,她的文字影响了台湾几代人,被誉为“台湾文坛上闪亮的恒星”。

台湾著名女作家琦君女士于2006年6月7日凌晨,在台北过世,她一生中出版的散文集、小说集及儿童文学作品共30余种,根据其同名小说改编的电视剧《橘子红了》.她的主要作品还包括:《细纱灯》、《读书与生活》、《千里怀人月在峰》……

课前三分钟教育

端午习俗:

端午节,又称端阳节、重午节、午日节、龙舟节、正阳节、浴兰节、天中节等,是中国四大传统节日之一。端午节期间通过各种传统民俗活动展演,既能丰富群众精神文化生活,又能传承和弘扬传统文化。

端午习俗甚多,扒龙舟与食粽子是端午节两大习俗主题。端午节在世界上影响广泛,受端午文化影响的国家分别有韩国、日本、新加坡、越南、美国、德国、英国等等。

教学目标

1.了解中国传统的婚礼风俗和婚礼风俗的演变,加深对我国婚礼仪式文化的了解。

2.通过赏析句子、品味语言,体会女子出嫁时母女复杂的感情。

3.感受婚礼风俗中丰富的文化内涵,提高语文能力。

教学重点:了解婚礼风俗丰富的文化内涵。

教学难点:体会女子出嫁时母女复杂的感情。

教学用具:教学多媒体

一、婚礼的起源

古时的婚礼是从黄昏开始,那时称婿为昏,妻为姻,后由于古人娶妻是婚礼的亲迎是在黄昏时进行,所以在昏的旁边加了个“女”,这就形成了原始的“婚姻”。我国古代的嫁娶是以“俪皮”为礼,这是婚礼习俗的开端,后又有了“必告父母之礼”,到了夏商,有了“亲迎于堂”等礼节,到了周代,便逐渐形成了“六礼”婚礼得以完善。

婚

俗

二、中国传统婚礼的“六礼”

婚姻礼俗自古就受到人们的重视,中国古代传统的婚姻礼俗称为“六礼”。按顺序依次是:

“采纳”:男方到女方家提亲。

“问名”:女方接纳礼物,表示初步同意结亲。

“纳徽”:男方给女方家送聘礼。

“请期”:男女双方选定结婚的日子。

“亲迎”:

也称“迎亲”,是男方到女方家迎娶新娘,完成婚礼。

“纳吉”:

通过占卜等方式看个方面是否合适。如果合适,就要定婚约。

三、各民族的婚俗文化

婚礼是一套具有独特风格的仪式,不同地区和民族在婚礼仪式上有不同的特色,正是这些与众不同的民族特色,反映出各民族的文化底蕴和内涵。

二、整体感知

1.通读全文说说故乡的婚礼仪式有哪些程序?有哪些重要风俗?

请辞嫁:母亲亲手做菜、说吉利话、

吃喜筵(y

á

n)、穿少女装

上花轿:弟弟妹妹或子侄扶进轿门、关大门

坐筵:烧红烛、新郎准备、新娘苦等、讨喜果

拜堂:拜天地、祖先、公婆、长亲、宾客;新人跪拜;放鞭炮等

2.作者是从哪个视角写作的?语言上有什么特点?

明确:文章叙述了故乡婚礼的过程,从女方的“请辞嫁”到男方的“坐筵”,从新娘母女复杂的泪水到其他人的喜气洋洋,整个婚礼就像那道母亲亲手给女儿做的菜,味道“咸咸甜甜”的。琦君的作品,大多具有较强的性别特征,本文也不例外。综观全篇,整个婚礼是以女性的视角进行叙述的,作者更为关注的是女性的心理活动:嫁为他人妇的新娘对娘家生活、对母亲的依念,对未来生活不确定性的担心;母亲对女儿的难舍难分以及对女儿未来生活的衷心祝福等。作者以女性独有的细腻,刻画出新娘母女复杂的心情。

课文精讲

1、文章哪些地方表现了新娘母女复杂的心情?请举例说明。

(1)

“做母亲的为女儿做这道菜,一边抹泪,一边嘴里念念有词,说的都是‘早生贵子’、‘五世其昌’等的吉利话……祝福女儿早生贵子。做着做着,一滴滴泪珠儿落在那碟菜里,真是咸咸甜甜。”

故乡的婚礼

(2)“花轿一出大门,立刻把大门关上,要把风水关住,不要让新娘带走。妈妈再疼女儿,风水门仍旧不能不关。这真是:‘嫁出去的女儿,泼出去的水。’”

(女儿要出嫁了,做母亲的一方面欣慰女儿长大成人,另一方面却为不能天天看见自己的女儿而伤心难过;期待着女儿能吉祥幸福,又担心她遇到不好的夫家。这种复杂的心情都体现在最后一顿饭菜上了,真是五味杂陈。然而,再疼女儿,长期流传下来的风俗还得遵守,所以,又有了看似绝情的关风水门的举动。人是社会的人,得服从一定的规则,作为新娘的母亲,无力也不愿打破这种规则,心情的复杂,可想而知。)

2、文章中作者是如何表达对母亲深深的怀念之情的?

作者用了(相反相类的两种布局写作方法),先写“因为我的妈妈非常节俭,给我穿的是一件不发光的紫红铁机缎旗袍……看去就是一个十足的傻丫头”,后又写到“父亲……给我带回一件白缎绣紫红梅花的长旗袍……但我更怀念母亲用嫁衣改的铁机缎罩袍”。因为”那套行头,正象征我又憨又傻的童年,尤足以纪念节俭简朴的母亲”。以此来表达对母亲深深的怀念之情。

《故乡的婚礼》

课堂小结:

作者以简朴、自然的文字,描写了一场故乡的婚礼宴席,母爱是以分离为代价的,这也正诠释了它的伟大。不管是传统的婚礼还是现代婚礼,母女之间的不舍都是不变的主题。我们透过质朴的文字感受到浓浓的母爱,也体会到了女儿对母亲的怀念和深深的爱。

。

布置作业:

阅读短文《娶妇》(见资料),谈谈其中的婚礼风俗、叙述角度与课文的异同。

土家族

土家姑娘在新婚前夜通宵“哭嫁”是土家族的婚俗习惯,有时伴娘也陪着哭,表明自己不舍离家的一种感情。

哭嫁歌:

也叫出嫁歌,有些民族在结婚的前一天晚上,新娘通宵达旦地跪着唱“哭嫁歌”,其歌调似哭非哭,主要内容是述说父母对自己的养育之恩,以及自己如何留恋父母,又不得不离开的心情,而新娘出阁之时,场面催人泪下。

在迎亲活动后,族人要在一起吃饭,但新娘不能上桌,因为,按保安族的规矩,新娘三天不吃男家的饭,而吃从娘家带来的饭,以表达不忘父母的养育之恩。

保安族

壮族

壮族最有名的婚俗为“火把婚”。婚期晚上,新郎带二三十人,点着火把,边走边唱,直往女家。到女家村寨边,要先与伴娘对唱,唱赢了才准迎亲。

摩梭族

摩梭人实行男不婚、女不嫁、男子夜访晨归、暮去朝还的“走婚制”,这种婚姻也叫“阿夏婚”,男子到与他相爱的女子家过夜,但是一大早就要离开了。

阿昌族

“抢亲”是阿昌族男女缔结婚约的一种形式,无论女方愿意与否,只要男方将女子抢回家中,就会拜堂成亲,也不能有人半路拦截。这是阿昌族抢亲的规矩。

彝族

彝族的婚俗奇特而有趣,举行过“换裙礼”的少女,可以在场上与心上人结交,存在媒人说亲、吃酒定亲、让新娘挨饿、亲朋通宵哭嫁、向迎亲者泼水、抢背新娘、洞房搏斗等有趣的传统婚俗。

白族

新郎不去接新娘,而是由新娘的哥哥或弟弟背到婆家,迎亲队伍来到男方家门口,参加婚礼的小孩往往会蜂拥而上。一边朝新娘撤米花,一边争着用手去掐新娘。这是为了吉利。

土家族

土家“跳丧”是一种祭祀歌舞,跳丧舞又名跳丧鼓,土家语叫“撒尔嗬”,是恩施土家族一种古老的丧葬仪式舞蹈。守灵的人从入夜一直跳到次日清晨。这是土家人特有的习俗

。

跳丧舞:

“跳丧”是土家族极具文化特征的文化现象,它表达了土家族人传统的观念、信仰,是一种物化的文化现象,它所表达的深层的文化却是土家族的观念意识和宗教信仰等。

“跳丧”中大量的模仿虎的动作,是典型的虎图腾崇拜。

这是因为巴人以白虎作为氏族图腾,而巴文化是土家“跳丧舞”

和土家族文化的主要源头。

因此“跳丧舞”所表达的深层的文化却是土家族的崇拜意识和宗教信仰等。

“跳丧舞”的历史:

土家“跳丧”的渊源最早可以追溯到上古时期,那时的战舞就是“跳丧”最初的表现形式。到了战国七雄时期,它以楚舞的形式在楚国盛行,但随着楚国的灭亡而日益衰落。至汉代,

楚舞在宫廷再度崛起,魏晋南北朝直至唐宋时期

,楚舞依然受到人们的青睐。至明代后,

逐渐演变为祭祀亡人的舞蹈——“跳丧”

,并流传至今。

苗族

苗族在葬礼上有“赶鬼”习俗,为祈求吉祥,还要有“还愿”的活动,如还“牛愿”,杀牛之前,先须打猴儿鼓、唱苗歌,跳苗舞。在将煮熟的牛肉放在长桌上,人们围着桌子跳舞唱歌,用手抓肉吃。

侗族

侗族的葬礼称为“乐穴”,在棺木入土之前,把纸钱、树枝、杂草等丢在穴中烧,再杀伤一只鸡丢进去,让它在火种蹦跳至气绝才取出,最后沉棺于穴中埋葬。

谢谢

同课章节目录