云南省昆明市外国语学校2020-2021学年高二下学期4月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 云南省昆明市外国语学校2020-2021学年高二下学期4月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-11 21:39:11 | ||

图片预览

文档简介

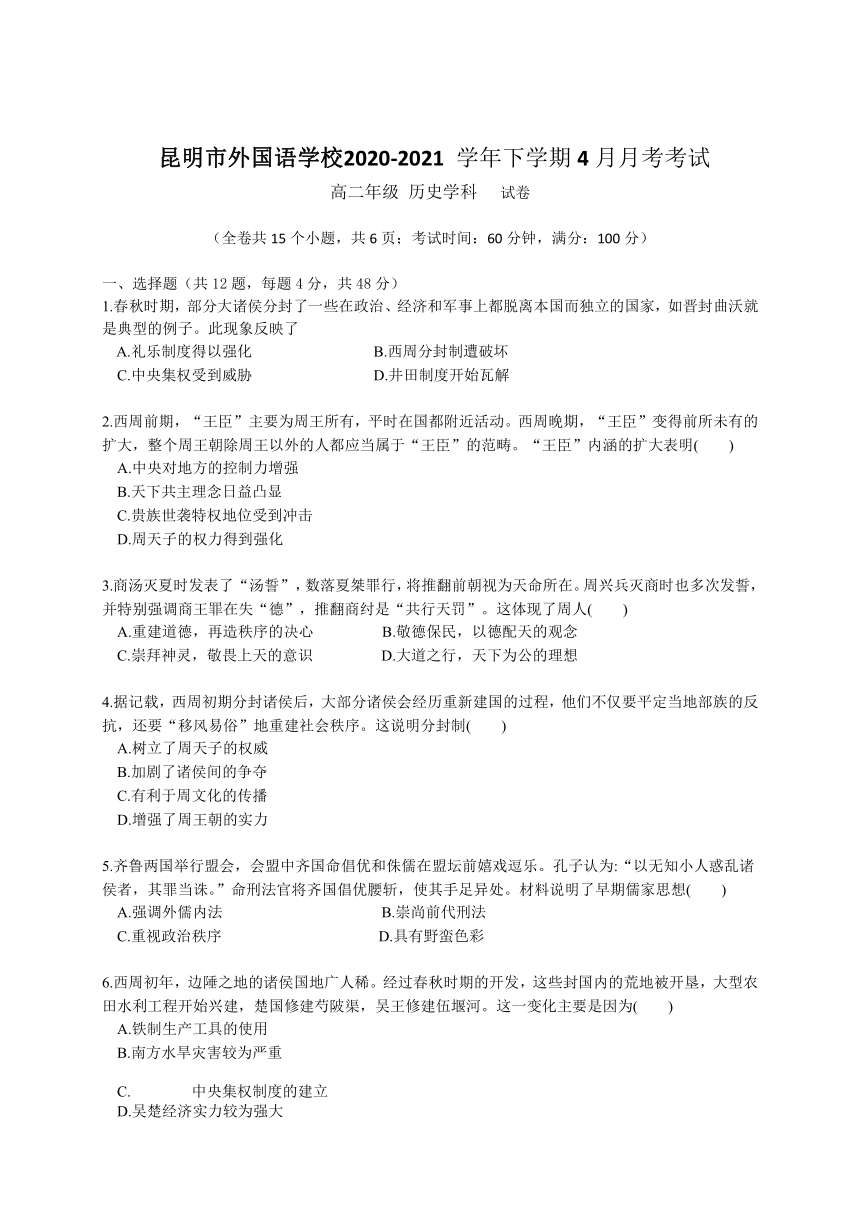

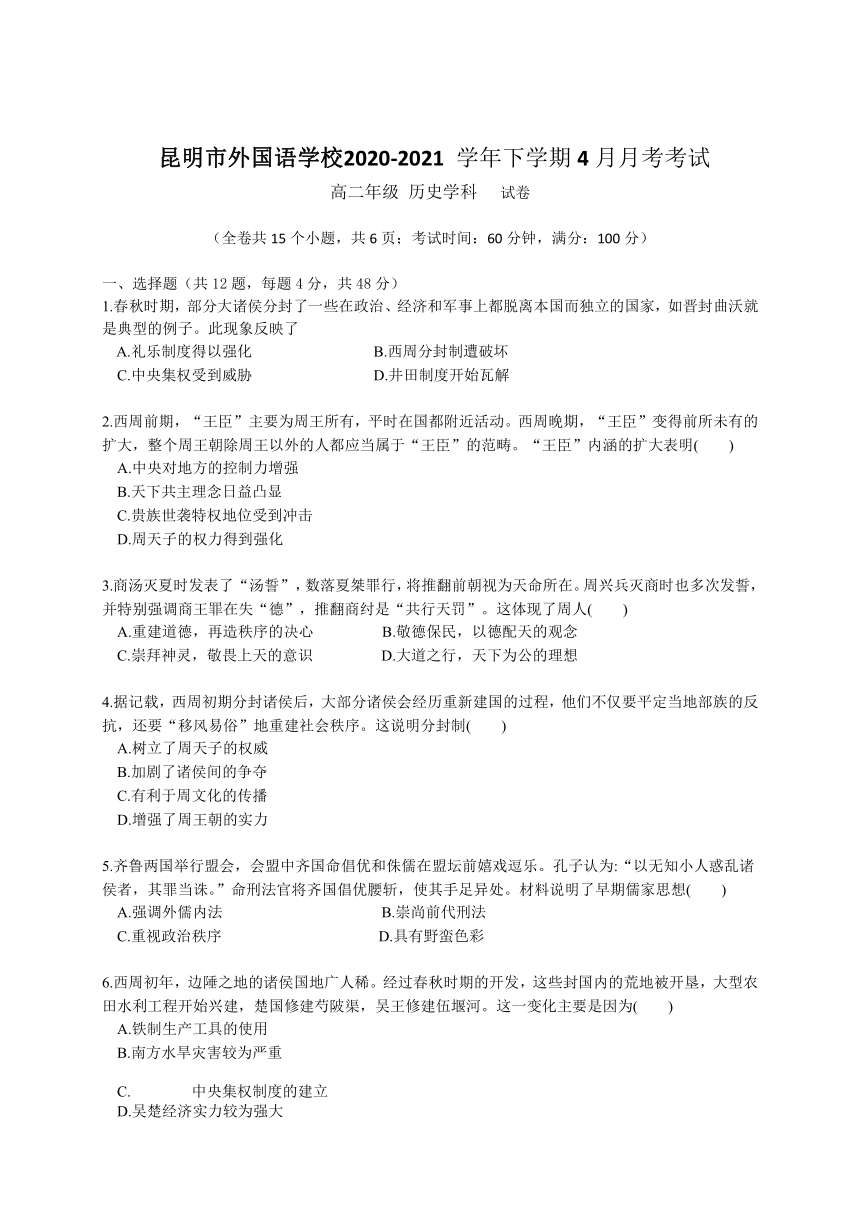

昆明市外国语学校2020-2021 学年下学期4 月月考考试

高二年级 历史学科 试卷

(全卷共15 个小题,共6 页;考试时间:60 分钟,满分:100 分)

一、选择题(共12题,每题4分,共48分)

1.春秋时期,部分大诸侯分封了一些在政治、经济和军事上都脱离本国而独立的国家,如晋封曲沃就是典型的例子。此现象反映了

A.礼乐制度得以强化 B.西周分封制遭破坏

C.中央集权受到威胁 D.井田制度开始瓦解

2.西周前期,“王臣”主要为周王所有,平时在国都附近活动。西周晚期,“王臣”变得前所未有的

扩大,整个周王朝除周王以外的人都应当属于“王臣”的范畴。“王臣”内涵的扩大表明( )

A.中央对地方的控制力增强

B.天下共主理念日益凸显

C.贵族世袭特权地位受到冲击

D.周天子的权力得到强化

3.商汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,

并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“共行天罚”。这体现了周人( )

A.重建道德,再造秩序的决心 B.敬德保民,以德配天的观念

C.崇拜神灵,敬畏上天的意识 D.大道之行,天下为公的理想

4.据记载,西周初期分封诸侯后,大部分诸侯会经历重新建国的过程,他们不仅要平定当地部族的反

抗,还要“移风易俗”地重建社会秩序。这说明分封制( )

A.树立了周天子的权威

B.加剧了诸侯间的争夺

C.有利于周文化的传播

D.增强了周王朝的实力

5.齐鲁两国举行盟会,会盟中齐国命倡优和侏儒在盟坛前嬉戏逗乐。孔子认为:“以无知小人惑乱诸

侯者,其罪当诛。”命刑法官将齐国倡优腰斩,使其手足异处。材料说明了早期儒家思想( )

A.强调外儒内法 B.崇尚前代刑法

C.重视政治秩序 D.具有野蛮色彩

6.西周初年,边陲之地的诸侯国地广人稀。经过春秋时期的开发,这些封国内的荒地被开垦,大型农

田水利工程开始兴建,楚国修建芍陂渠,吴王修建伍堰河。这一变化主要是因为( )

A.铁制生产工具的使用

B.南方水旱灾害较为严重

C.中央集权制度的建立

D.吴楚经济实力较为强大

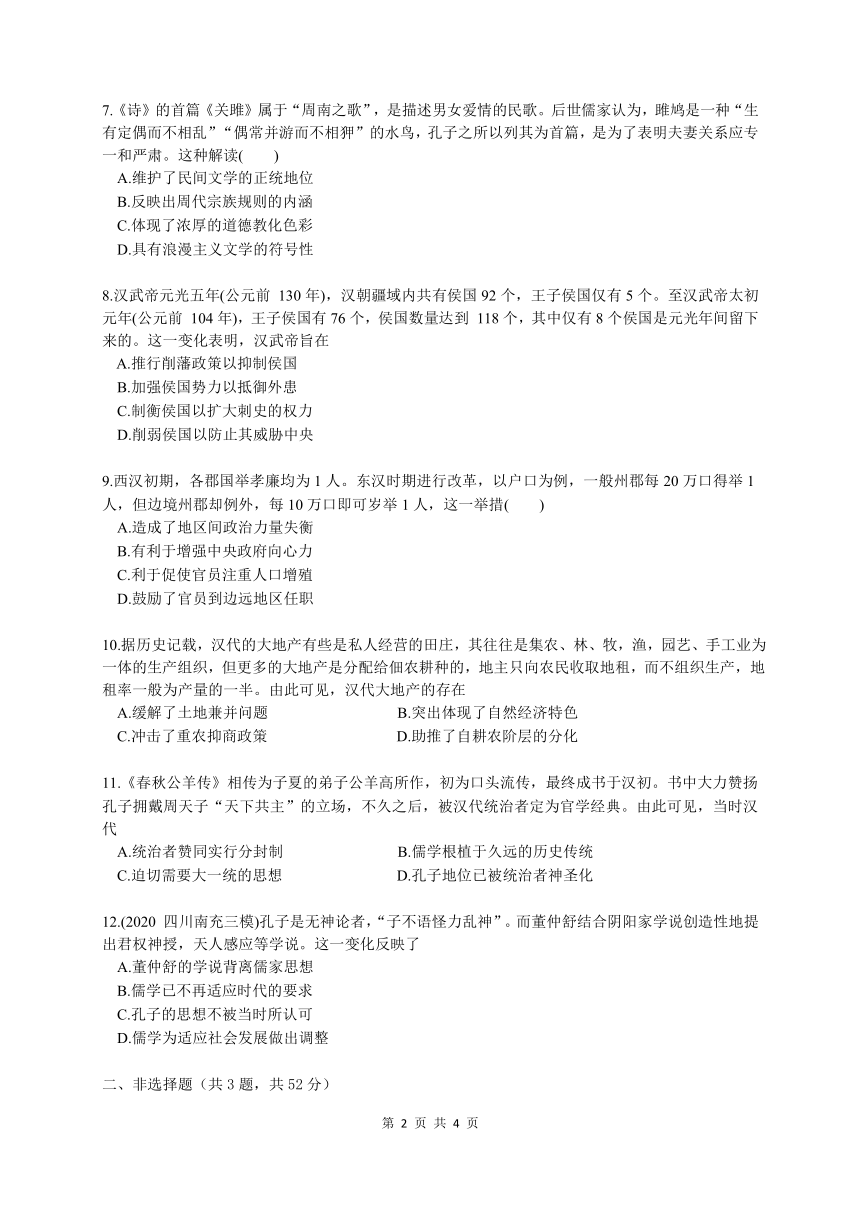

7.《诗》的首篇《关雎》属于“周南之歌”,是描述男女爱情的民歌。后世儒家认为,雎鸠是一种“生有定偶而不相乱”“偶常并游而不相狎”的水鸟,孔子之所以列其为首篇,是为了表明夫妻关系应专

一和严肃。这种解读( )

A.维护了民间文学的正统地位

B.反映出周代宗族规则的内涵

C.体现了浓厚的道德教化色彩

D.具有浪漫主义文学的符号性

8.汉武帝元光五年(公元前 130年),汉朝疆域内共有侯国92个,王子侯国仅有5个。至汉武帝太初元年(公元前 104年),王子侯国有76个,侯国数量达到 118个,其中仅有8个侯国是元光年间留下来的。这一变化表明,汉武帝旨在

A.推行削藩政策以抑制侯国

B.加强侯国势力以抵御外患

C.制衡侯国以扩大刺史的权力

D.削弱侯国以防止其威胁中央

9.西汉初期,各郡国举孝廉均为1人。东汉时期进行改革,以户口为例,一般州郡每 20万口得举1

人,但边境州郡却例外,每10万口即可岁举1人,这一举措( )

A.造成了地区间政治力量失衡

B.有利于增强中央政府向心力

C.利于促使官员注重人口增殖

D.鼓励了官员到边远地区任职

10.据历史记载,汉代的大地产有些是私人经营的田庄,其往往是集农、林、牧,渔,园艺、手工业为一体的生产组织,但更多的大地产是分配给佃农耕种的,地主只向农民收取地租,而不组织生产,地租率一般为产量的一半。由此可见,汉代大地产的存在

A.缓解了土地兼并问题 B.突出体现了自然经济特色

C.冲击了重农抑商政策 D.助推了自耕农阶层的分化

11.《春秋公羊传》相传为子夏的弟子公羊高所作,初为口头流传,最终成书于汉初。书中大力赞扬

孔子拥戴周天子“天下共主”的立场,不久之后,被汉代统治者定为官学经典。由此可见,当时汉代

A.统治者赞同实行分封制 B.儒学根植于久远的历史传统

C.迫切需要大一统的思想 D.孔子地位已被统治者神圣化

12.(2020 四川南充三模)孔子是无神论者,“子不语怪力乱神”。而董仲舒结合阴阳家学说创造性地提出君权神授,天人感应等学说。这一变化反映了

A.董仲舒的学说背离儒家思想

B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可

D.儒学为适应社会发展做出调整

二、非选择题(共3题,共52分)

第 2 页 共 4 页

13.汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且

铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵 族之家才有条件使用。

——王恩全《论中国汉字的 载体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的

普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆、隶、草、行、楷已发展完备……(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正 规范、 整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史 文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语 言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

完成下列要求:

(1)根据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。(10分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 与商王朝相比,西周的统治有其鲜明的特点:其一,重视国家的制度建设,包括宗法

制、分封制、井田制、官制在内的“周礼”体系得以确立。古人喜欢用“周公制礼作乐”来表述……其三,政治疆域和文化影响区域大大拓展,这与“分封制”的大规模推行密切相关。可以说,这是 一个神权下降、王权强化、人文精神崛起的时代。

——摘编自刘芃、朱汉国《历史学习精要》

从材料中提取相关信息,从一个角度自拟论题,结合所学知识,予以阐述。(要求:观点清晰,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

第 3 页 共 4 页

15.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15 分)

材料 秦汉时期天文学得到了长足的发展,初步形成了我国的传统天文学体系。西汉初年,沿

用秦朝的(颛顼历)。但到汉武帝时,颛顼历渐与实际天象不符,不能适应农业生产对掌握季节的需要。公元前104年,汉武帝下令改定历法,从全国征募二十余人“议造汉历”。 新历在太初元年颁行,是为太初历。其法规定一回归年为一年,一朔望月为一月,《太初历》规定一年等于 365.2502 日,一月等于29.53086日;以“加差法”替代之前的“减差法”以调整时差。将原来以十月为岁首 改为以正月为岁首:开始采用有利于农时的二十四节气;以没有中气的月份为闰月。调整了太阳周天与阴历纪月不相合的矛盾。《太初历》是当时世界上最先进的历法,它问世以后,一共行用了一百八十八年。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等 根据材料

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝改定历法的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝改定历法取得成功的原因。(9分)

第 4 页 共 4 页

答案

一、选择题:(每小题2分,共48分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

B

C

C

A

C

D

B

B

11

12

C

D

二、非选择题(共3题,13题25分、14题12分、15题15分,共52分)

13.(25分)

(1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简单;轻便实用;成本低;产量高。(6分)

(2)作用:造纸术和印刷术促进汉字的传播;造纸术的发展促进纸的普及,催生多种书体;印刷术的发展使字体变得规范。 (9分)

(3)影响:推动了中华民族文化的交融和发展;促进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。 原因:汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适应性。 (10分)

14.(略)(12分)

15.

(1)内容:以正月为岁首;引入二十四节气;调整闰月时间;采用阴阳合历。(6分)

(2)原因:天文学取得长足进步;农业生产需要;吸收了前人经验;政府大力支持。(9分)

1

高二年级 历史学科 试卷

(全卷共15 个小题,共6 页;考试时间:60 分钟,满分:100 分)

一、选择题(共12题,每题4分,共48分)

1.春秋时期,部分大诸侯分封了一些在政治、经济和军事上都脱离本国而独立的国家,如晋封曲沃就是典型的例子。此现象反映了

A.礼乐制度得以强化 B.西周分封制遭破坏

C.中央集权受到威胁 D.井田制度开始瓦解

2.西周前期,“王臣”主要为周王所有,平时在国都附近活动。西周晚期,“王臣”变得前所未有的

扩大,整个周王朝除周王以外的人都应当属于“王臣”的范畴。“王臣”内涵的扩大表明( )

A.中央对地方的控制力增强

B.天下共主理念日益凸显

C.贵族世袭特权地位受到冲击

D.周天子的权力得到强化

3.商汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,

并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“共行天罚”。这体现了周人( )

A.重建道德,再造秩序的决心 B.敬德保民,以德配天的观念

C.崇拜神灵,敬畏上天的意识 D.大道之行,天下为公的理想

4.据记载,西周初期分封诸侯后,大部分诸侯会经历重新建国的过程,他们不仅要平定当地部族的反

抗,还要“移风易俗”地重建社会秩序。这说明分封制( )

A.树立了周天子的权威

B.加剧了诸侯间的争夺

C.有利于周文化的传播

D.增强了周王朝的实力

5.齐鲁两国举行盟会,会盟中齐国命倡优和侏儒在盟坛前嬉戏逗乐。孔子认为:“以无知小人惑乱诸

侯者,其罪当诛。”命刑法官将齐国倡优腰斩,使其手足异处。材料说明了早期儒家思想( )

A.强调外儒内法 B.崇尚前代刑法

C.重视政治秩序 D.具有野蛮色彩

6.西周初年,边陲之地的诸侯国地广人稀。经过春秋时期的开发,这些封国内的荒地被开垦,大型农

田水利工程开始兴建,楚国修建芍陂渠,吴王修建伍堰河。这一变化主要是因为( )

A.铁制生产工具的使用

B.南方水旱灾害较为严重

C.中央集权制度的建立

D.吴楚经济实力较为强大

7.《诗》的首篇《关雎》属于“周南之歌”,是描述男女爱情的民歌。后世儒家认为,雎鸠是一种“生有定偶而不相乱”“偶常并游而不相狎”的水鸟,孔子之所以列其为首篇,是为了表明夫妻关系应专

一和严肃。这种解读( )

A.维护了民间文学的正统地位

B.反映出周代宗族规则的内涵

C.体现了浓厚的道德教化色彩

D.具有浪漫主义文学的符号性

8.汉武帝元光五年(公元前 130年),汉朝疆域内共有侯国92个,王子侯国仅有5个。至汉武帝太初元年(公元前 104年),王子侯国有76个,侯国数量达到 118个,其中仅有8个侯国是元光年间留下来的。这一变化表明,汉武帝旨在

A.推行削藩政策以抑制侯国

B.加强侯国势力以抵御外患

C.制衡侯国以扩大刺史的权力

D.削弱侯国以防止其威胁中央

9.西汉初期,各郡国举孝廉均为1人。东汉时期进行改革,以户口为例,一般州郡每 20万口得举1

人,但边境州郡却例外,每10万口即可岁举1人,这一举措( )

A.造成了地区间政治力量失衡

B.有利于增强中央政府向心力

C.利于促使官员注重人口增殖

D.鼓励了官员到边远地区任职

10.据历史记载,汉代的大地产有些是私人经营的田庄,其往往是集农、林、牧,渔,园艺、手工业为一体的生产组织,但更多的大地产是分配给佃农耕种的,地主只向农民收取地租,而不组织生产,地租率一般为产量的一半。由此可见,汉代大地产的存在

A.缓解了土地兼并问题 B.突出体现了自然经济特色

C.冲击了重农抑商政策 D.助推了自耕农阶层的分化

11.《春秋公羊传》相传为子夏的弟子公羊高所作,初为口头流传,最终成书于汉初。书中大力赞扬

孔子拥戴周天子“天下共主”的立场,不久之后,被汉代统治者定为官学经典。由此可见,当时汉代

A.统治者赞同实行分封制 B.儒学根植于久远的历史传统

C.迫切需要大一统的思想 D.孔子地位已被统治者神圣化

12.(2020 四川南充三模)孔子是无神论者,“子不语怪力乱神”。而董仲舒结合阴阳家学说创造性地提出君权神授,天人感应等学说。这一变化反映了

A.董仲舒的学说背离儒家思想

B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可

D.儒学为适应社会发展做出调整

二、非选择题(共3题,共52分)

第 2 页 共 4 页

13.汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且

铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵 族之家才有条件使用。

——王恩全《论中国汉字的 载体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的

普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆、隶、草、行、楷已发展完备……(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正 规范、 整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史 文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语 言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

完成下列要求:

(1)根据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。(10分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 与商王朝相比,西周的统治有其鲜明的特点:其一,重视国家的制度建设,包括宗法

制、分封制、井田制、官制在内的“周礼”体系得以确立。古人喜欢用“周公制礼作乐”来表述……其三,政治疆域和文化影响区域大大拓展,这与“分封制”的大规模推行密切相关。可以说,这是 一个神权下降、王权强化、人文精神崛起的时代。

——摘编自刘芃、朱汉国《历史学习精要》

从材料中提取相关信息,从一个角度自拟论题,结合所学知识,予以阐述。(要求:观点清晰,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

第 3 页 共 4 页

15.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15 分)

材料 秦汉时期天文学得到了长足的发展,初步形成了我国的传统天文学体系。西汉初年,沿

用秦朝的(颛顼历)。但到汉武帝时,颛顼历渐与实际天象不符,不能适应农业生产对掌握季节的需要。公元前104年,汉武帝下令改定历法,从全国征募二十余人“议造汉历”。 新历在太初元年颁行,是为太初历。其法规定一回归年为一年,一朔望月为一月,《太初历》规定一年等于 365.2502 日,一月等于29.53086日;以“加差法”替代之前的“减差法”以调整时差。将原来以十月为岁首 改为以正月为岁首:开始采用有利于农时的二十四节气;以没有中气的月份为闰月。调整了太阳周天与阴历纪月不相合的矛盾。《太初历》是当时世界上最先进的历法,它问世以后,一共行用了一百八十八年。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等 根据材料

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝改定历法的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝改定历法取得成功的原因。(9分)

第 4 页 共 4 页

答案

一、选择题:(每小题2分,共48分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

B

C

C

A

C

D

B

B

11

12

C

D

二、非选择题(共3题,13题25分、14题12分、15题15分,共52分)

13.(25分)

(1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简单;轻便实用;成本低;产量高。(6分)

(2)作用:造纸术和印刷术促进汉字的传播;造纸术的发展促进纸的普及,催生多种书体;印刷术的发展使字体变得规范。 (9分)

(3)影响:推动了中华民族文化的交融和发展;促进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。 原因:汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适应性。 (10分)

14.(略)(12分)

15.

(1)内容:以正月为岁首;引入二十四节气;调整闰月时间;采用阴阳合历。(6分)

(2)原因:天文学取得长足进步;农业生产需要;吸收了前人经验;政府大力支持。(9分)

1

同课章节目录