第十章 极地地区 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第十章 极地地区 教案(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 108.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-12 08:14:48 | ||

图片预览

文档简介

10

极地地区

教学设计

课题

10

极地地区

学科

地理

年级

七

学习

目标

知识与技能:1.知道两极地区的地理位置及范围,并能说出由此而造成的特殊的自然环境特征。

2.理解人类对两极地区开展科学考察和环境保护的重要性

过程与方法:初步学会综合分析气候、水、生物之间的相互联系及其形成的区域自然环境特殊性,培养学生综合分析的能力

情感态度价值观:通过认识极地地区,初步形成求真、求实的科学态度

重点

了解两极地区的位置、气候、自然环境、自然资源

难点

在两极地区的极地投影地图上判断方向,辨别周围环境

教

学

过

程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

温故知新

1、你知道巴西保护热带雨林的措施有哪些吗?

2、请你列举巴西热带雨林退缩的原因。

3、请举例说明热带雨林能为人类提供的资源。

二、导入新课

对于极地的考察,各国都在进行中。由于缺乏共同标准,在极地工作的各国考察队员只好保留各自国家的地方时间。因此,科学家们在南极考察遇到外国人时,一般不问"现在几点啦",因为他们的回答往往使人感到莫名其妙。一位美国考察队员曾这样描述他们在南极点举行垒球比赛的情形:"那只小小的垒球一会儿从今天飞到了昨天,一会儿又从昨天飞回今天。"

今天我们共同来探讨极地地区。

学生思考并回答问题,复习旧知,准备新知。

倾听,思考。

检测上节课的重点问题,温故而知新。

引出主题,吸引学生思考。

讲授新课

明确目标

多媒体出示学习目标

1.知道两极地区的地理位置及范围,并能说出由此而造成的特殊的自然环境特征。

2.理解人类对两极地区开展科学考察和环境保护的重要性。

3.通过认识极地地区,初步形成求真、求实的科学态度。

实施目标

目标导学一:独特的自然环境

指导学生阅读教材,初步掌握本目知识点。

请同学们阅读教材中的北极圈和南极圈地图,结合教材,回答以下问题。

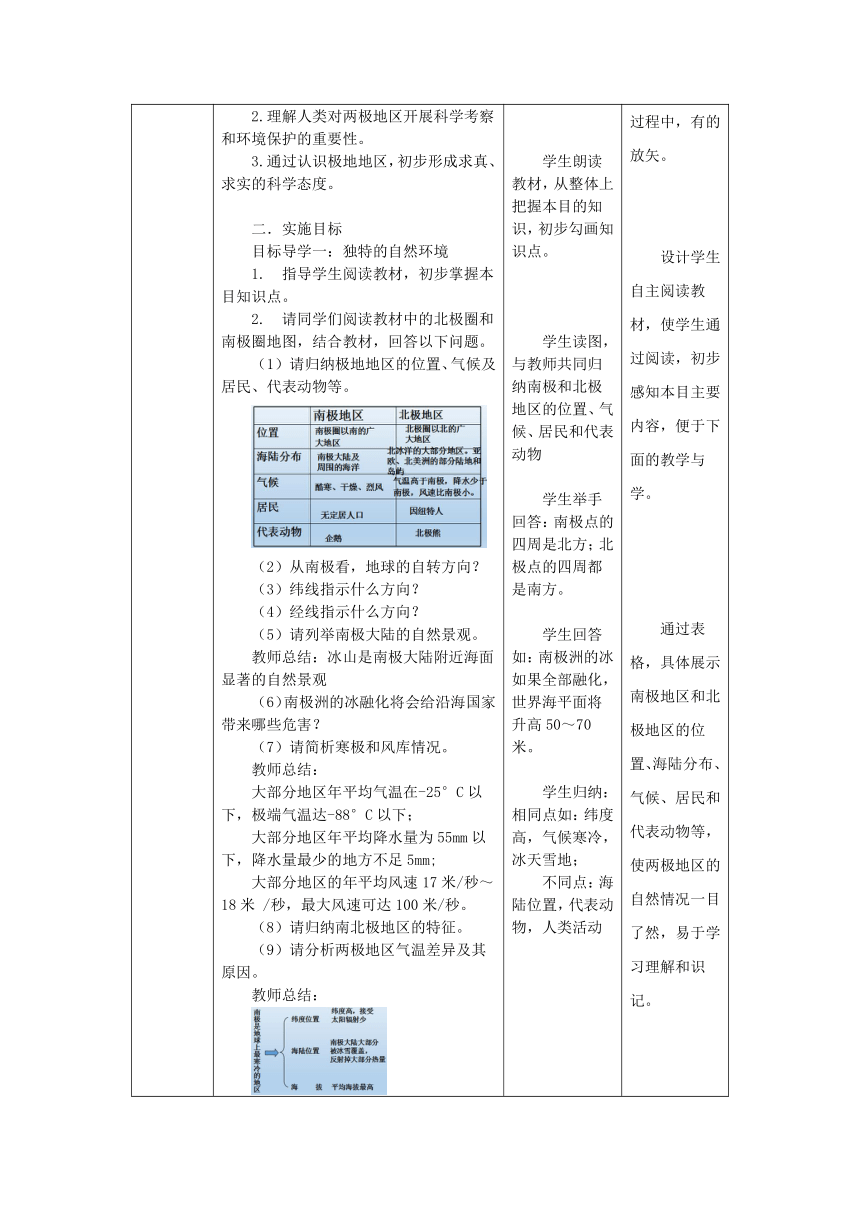

请归纳极地地区的位置、气候及居民、代表动物等。

(2)从南极看,地球的自转方向?

(3)纬线指示什么方向?

(4)经线指示什么方向?

(5)请列举南极大陆的自然景观。

教师总结:冰山是南极大陆附近海面显著的自然景观

(6)南极洲的冰融化将会给沿海国家带来哪些危害?

(7)请简析寒极和风库情况。

教师总结:

大部分地区年平均气温在-25°C以下,极端气温达-88°C以下;

大部分地区年平均降水量为55mm以下,降水量最少的地方不足5mm;

大部分地区的年平均风速17米/秒~18米

/秒,最大风速可达100米/秒。

请归纳南北极地区的特征。

请分析两极地区气温差异及其原因。

教师总结:

目标导学二:科学考察的宝地

1.指导学生阅读教材,初步掌握本目的知识。

2.分析材料,结合教材,回答以下问题:

20世纪20年代以来,许多国家先后派出科学考察船或科学考察队,到南极地区进行考察。

请介绍科考站的建立情况。

结合教材填空:

我国第一个南极考察站________

;东南极考察站__________

;南极内陆考察站_________我国北极考察站_______。

南极地区是自然资源的“_______”。地下埋藏着_____,地上储存着___

,沿岸及海域栖息着___

。为科研提供了___。

请简介北极地区的资源情况。

北极地区资源丰富,考察和开采了__

、

___

、

___

、___

、等资源。目前人类对_____极的考察规模要比____极大些。

我国南极考察站建站时间选择2月的原因。

教师总结:因为2月是南极的暖季,南极地区又有极昼现象,24小时白天。

请分析极地科考的价值:

知识拓展:

从某种意义上说,对极地的科学考察已经是一个国家综合国力的象征。目前,已有28个国家在南极设立了科学考察站。从1985年起,中国先后在南极大陆建立了长城站、中山站和昆仑站。2004年,中国建立了首个北极科学考察站——黄河站。

目标导学三:极地地区的环境保护

指导学生阅读教材,勾画知识点。

阅读材料,结合教材,分析以下问题

日本捕鲸船队浩浩荡荡地从南极归来,船队满载着440头被捕杀的鲸停靠在了日本的港口。日本政府每年都要组织捕鲸船队到南极捕鲸,而全然不顾国际社会禁止捕鲸的呼声!

辩论:

日本方的辩论中心:捕鲸是为了搞科研,鲸肉食品只是科研的副食品。

国际社会方的辩论中心:进行科研并不需要每年大规模捕鲸,况且,现代科学技术并不需要杀死鲸鱼来搞科研。

请分析北极的人类活动的危害。

(3)冰川融化的原因及危害是什么?

教师总结:原因:

人口膨胀,工业污染,有毒有害排放增加,过度开垦,乱砍滥伐,植被减少,致使全球二氧化碳的含量增加,引起温室效应,使全球气温升高,造成两极冰川融化减少?

危害:

自然界能量两极冰山融化,海平面上升、地球上的病虫害增多、气候反常,海洋风暴增多、土地干旱,沙漠化面积增大,给人类带来的危害

3.知识拓展:

1959年12月1日,有12个国家签订了《南极条约》。

其主要内容是:

南极仅用于和平目的,禁止在南极进行一切具有军事性质的活动、核爆炸和处理放射性废物,冻结对南极的领土要求等。

我国于1983年正式加入《南极条约》

4.学以致用:

假如组织两支科考队去两极考察,你认为什么时候到达合适?

(1)青岛—中山站;

(2)青岛—黄河站。

5.现实链接:

就你所知,两极地区存在哪些环境问题?你对保护两极地区的环境有什么建议?

学生齐读并理解学习目标。

学生朗读教材,从整体上把握本目的知识,初步勾画知识点。

学生读图,与教师共同归纳南极和北极地区的位置、气候、居民和代表动物

学生举手回答:南极点的四周是北方;北极点的四周都是南方。

学生回答如:南极洲的冰如果全部融化,世界海平面将升高50~70米。

学生归纳:相同点如:纬度高,气候寒冷,冰天雪地;

不同点:海陆位置,代表动物,人类活动

学生阅读教材,分析材料,尝试回答如:迄今为止,世界上已有18个国家建立了140多个科学考察站。很多国家对南极提出了领土要求。

学生回答如:石油,天然气,煤,铁等资源,对北极的考察规模要比南极大些。

学生讨论分析如:通过对极地的考察可以了解整个地球的变化。

如:以南极冰雪融化程度,推测地球变暖情况。

极地地区有丰富的矿产资源

学生阅读教材,分析材料,明确辩论的论点,自愿组成两个辩论小组,进行辩论。

学生列举危害如:北极的人类活动带来污染;2000年秋天,来自8个国家的12名学生参加清洁北极的活动,在挪威北部的北冰洋海岸清除石油污染

学生阅读并列举,如:在芬兰政府提议下,北极圈内有领土和领海的国家于1991年正式签署了“北极环境保护战略”协议。

学生列举如:如:不烧垃圾,倡导农民不烧庄稼杆,多植树造林等

明确学习目标,使学生在本课的学习过程中,有的放矢。

设计学生自主阅读教材,使学生通过阅读,初步感知本目主要内容,便于下面的教学与学。

通过表格,具体展示南极地区和北极地区的位置、海陆分布、气候、居民和代表动物等,使两极地区的自然情况一目了然,易于学习理解和识记。

通过出示填空题,引导学生归纳科考站的建立情况,使重点知识得以突出。

通过知识拓展,拓展学生视野,即时对学生进行民族自豪感教育。

通过设置辩论问题,使学生自愿选择论题,在参与辩论的过程中,加深对人类活动对极地危害的理解,同时提高学生口语表达能力。

通过知识拓展和学以致用两环节,使学生,使学生增强运用知识解决实际问题的能力。

复习巩固

1.下列关于两极地区认识正确的是(????)?

A.高纬度地区?????

B.非常寒冷的地区?

C.资源丰富的地区????

D.纬度大于66.5°的地区

2.1983年,我国签署对于南极考察的条约,该条约为(

)

A.《和平利用南极条约》??

B.?《共同开发条约》

C.《南极条约》???

D.《南极共同体条约》

3.在下列大洲中,淡水资源最丰富的是(

???)?

A.欧洲???

B.南美洲??

C.亚洲???

D.?南极洲

4.我国南极长城站地位置在(

?)?

A.东临大西洋、西临印度洋

B.?东临太平洋、西临大西洋?

C.东临大西洋、西临太平洋

D.东临印度洋、西临太平洋

5.欲对南极地区进行科学考察,下列时间比较恰当的是??

(

?)?

A.12月—次年2月?

B.3月至5月

C.6月至8月?

D.9月至11月

以组为单位,分析思考问题,并在全班交流汇报,共同完成检测练习。

通过复习巩固环节,检测本节课的教学与内的内容,检查教学目标的落实情况。

课堂小结

今天,我们共同学习了极地地区,知道两极地区的地理位置、自然环境等情况,我们要形成求真务实的科学态度。

学生谈收获和体会。

总结升华。

板

书

知识导图的方式,呈现本节课的知识脉络。

极地地区

教学设计

课题

10

极地地区

学科

地理

年级

七

学习

目标

知识与技能:1.知道两极地区的地理位置及范围,并能说出由此而造成的特殊的自然环境特征。

2.理解人类对两极地区开展科学考察和环境保护的重要性

过程与方法:初步学会综合分析气候、水、生物之间的相互联系及其形成的区域自然环境特殊性,培养学生综合分析的能力

情感态度价值观:通过认识极地地区,初步形成求真、求实的科学态度

重点

了解两极地区的位置、气候、自然环境、自然资源

难点

在两极地区的极地投影地图上判断方向,辨别周围环境

教

学

过

程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

温故知新

1、你知道巴西保护热带雨林的措施有哪些吗?

2、请你列举巴西热带雨林退缩的原因。

3、请举例说明热带雨林能为人类提供的资源。

二、导入新课

对于极地的考察,各国都在进行中。由于缺乏共同标准,在极地工作的各国考察队员只好保留各自国家的地方时间。因此,科学家们在南极考察遇到外国人时,一般不问"现在几点啦",因为他们的回答往往使人感到莫名其妙。一位美国考察队员曾这样描述他们在南极点举行垒球比赛的情形:"那只小小的垒球一会儿从今天飞到了昨天,一会儿又从昨天飞回今天。"

今天我们共同来探讨极地地区。

学生思考并回答问题,复习旧知,准备新知。

倾听,思考。

检测上节课的重点问题,温故而知新。

引出主题,吸引学生思考。

讲授新课

明确目标

多媒体出示学习目标

1.知道两极地区的地理位置及范围,并能说出由此而造成的特殊的自然环境特征。

2.理解人类对两极地区开展科学考察和环境保护的重要性。

3.通过认识极地地区,初步形成求真、求实的科学态度。

实施目标

目标导学一:独特的自然环境

指导学生阅读教材,初步掌握本目知识点。

请同学们阅读教材中的北极圈和南极圈地图,结合教材,回答以下问题。

请归纳极地地区的位置、气候及居民、代表动物等。

(2)从南极看,地球的自转方向?

(3)纬线指示什么方向?

(4)经线指示什么方向?

(5)请列举南极大陆的自然景观。

教师总结:冰山是南极大陆附近海面显著的自然景观

(6)南极洲的冰融化将会给沿海国家带来哪些危害?

(7)请简析寒极和风库情况。

教师总结:

大部分地区年平均气温在-25°C以下,极端气温达-88°C以下;

大部分地区年平均降水量为55mm以下,降水量最少的地方不足5mm;

大部分地区的年平均风速17米/秒~18米

/秒,最大风速可达100米/秒。

请归纳南北极地区的特征。

请分析两极地区气温差异及其原因。

教师总结:

目标导学二:科学考察的宝地

1.指导学生阅读教材,初步掌握本目的知识。

2.分析材料,结合教材,回答以下问题:

20世纪20年代以来,许多国家先后派出科学考察船或科学考察队,到南极地区进行考察。

请介绍科考站的建立情况。

结合教材填空:

我国第一个南极考察站________

;东南极考察站__________

;南极内陆考察站_________我国北极考察站_______。

南极地区是自然资源的“_______”。地下埋藏着_____,地上储存着___

,沿岸及海域栖息着___

。为科研提供了___。

请简介北极地区的资源情况。

北极地区资源丰富,考察和开采了__

、

___

、

___

、___

、等资源。目前人类对_____极的考察规模要比____极大些。

我国南极考察站建站时间选择2月的原因。

教师总结:因为2月是南极的暖季,南极地区又有极昼现象,24小时白天。

请分析极地科考的价值:

知识拓展:

从某种意义上说,对极地的科学考察已经是一个国家综合国力的象征。目前,已有28个国家在南极设立了科学考察站。从1985年起,中国先后在南极大陆建立了长城站、中山站和昆仑站。2004年,中国建立了首个北极科学考察站——黄河站。

目标导学三:极地地区的环境保护

指导学生阅读教材,勾画知识点。

阅读材料,结合教材,分析以下问题

日本捕鲸船队浩浩荡荡地从南极归来,船队满载着440头被捕杀的鲸停靠在了日本的港口。日本政府每年都要组织捕鲸船队到南极捕鲸,而全然不顾国际社会禁止捕鲸的呼声!

辩论:

日本方的辩论中心:捕鲸是为了搞科研,鲸肉食品只是科研的副食品。

国际社会方的辩论中心:进行科研并不需要每年大规模捕鲸,况且,现代科学技术并不需要杀死鲸鱼来搞科研。

请分析北极的人类活动的危害。

(3)冰川融化的原因及危害是什么?

教师总结:原因:

人口膨胀,工业污染,有毒有害排放增加,过度开垦,乱砍滥伐,植被减少,致使全球二氧化碳的含量增加,引起温室效应,使全球气温升高,造成两极冰川融化减少?

危害:

自然界能量两极冰山融化,海平面上升、地球上的病虫害增多、气候反常,海洋风暴增多、土地干旱,沙漠化面积增大,给人类带来的危害

3.知识拓展:

1959年12月1日,有12个国家签订了《南极条约》。

其主要内容是:

南极仅用于和平目的,禁止在南极进行一切具有军事性质的活动、核爆炸和处理放射性废物,冻结对南极的领土要求等。

我国于1983年正式加入《南极条约》

4.学以致用:

假如组织两支科考队去两极考察,你认为什么时候到达合适?

(1)青岛—中山站;

(2)青岛—黄河站。

5.现实链接:

就你所知,两极地区存在哪些环境问题?你对保护两极地区的环境有什么建议?

学生齐读并理解学习目标。

学生朗读教材,从整体上把握本目的知识,初步勾画知识点。

学生读图,与教师共同归纳南极和北极地区的位置、气候、居民和代表动物

学生举手回答:南极点的四周是北方;北极点的四周都是南方。

学生回答如:南极洲的冰如果全部融化,世界海平面将升高50~70米。

学生归纳:相同点如:纬度高,气候寒冷,冰天雪地;

不同点:海陆位置,代表动物,人类活动

学生阅读教材,分析材料,尝试回答如:迄今为止,世界上已有18个国家建立了140多个科学考察站。很多国家对南极提出了领土要求。

学生回答如:石油,天然气,煤,铁等资源,对北极的考察规模要比南极大些。

学生讨论分析如:通过对极地的考察可以了解整个地球的变化。

如:以南极冰雪融化程度,推测地球变暖情况。

极地地区有丰富的矿产资源

学生阅读教材,分析材料,明确辩论的论点,自愿组成两个辩论小组,进行辩论。

学生列举危害如:北极的人类活动带来污染;2000年秋天,来自8个国家的12名学生参加清洁北极的活动,在挪威北部的北冰洋海岸清除石油污染

学生阅读并列举,如:在芬兰政府提议下,北极圈内有领土和领海的国家于1991年正式签署了“北极环境保护战略”协议。

学生列举如:如:不烧垃圾,倡导农民不烧庄稼杆,多植树造林等

明确学习目标,使学生在本课的学习过程中,有的放矢。

设计学生自主阅读教材,使学生通过阅读,初步感知本目主要内容,便于下面的教学与学。

通过表格,具体展示南极地区和北极地区的位置、海陆分布、气候、居民和代表动物等,使两极地区的自然情况一目了然,易于学习理解和识记。

通过出示填空题,引导学生归纳科考站的建立情况,使重点知识得以突出。

通过知识拓展,拓展学生视野,即时对学生进行民族自豪感教育。

通过设置辩论问题,使学生自愿选择论题,在参与辩论的过程中,加深对人类活动对极地危害的理解,同时提高学生口语表达能力。

通过知识拓展和学以致用两环节,使学生,使学生增强运用知识解决实际问题的能力。

复习巩固

1.下列关于两极地区认识正确的是(????)?

A.高纬度地区?????

B.非常寒冷的地区?

C.资源丰富的地区????

D.纬度大于66.5°的地区

2.1983年,我国签署对于南极考察的条约,该条约为(

)

A.《和平利用南极条约》??

B.?《共同开发条约》

C.《南极条约》???

D.《南极共同体条约》

3.在下列大洲中,淡水资源最丰富的是(

???)?

A.欧洲???

B.南美洲??

C.亚洲???

D.?南极洲

4.我国南极长城站地位置在(

?)?

A.东临大西洋、西临印度洋

B.?东临太平洋、西临大西洋?

C.东临大西洋、西临太平洋

D.东临印度洋、西临太平洋

5.欲对南极地区进行科学考察,下列时间比较恰当的是??

(

?)?

A.12月—次年2月?

B.3月至5月

C.6月至8月?

D.9月至11月

以组为单位,分析思考问题,并在全班交流汇报,共同完成检测练习。

通过复习巩固环节,检测本节课的教学与内的内容,检查教学目标的落实情况。

课堂小结

今天,我们共同学习了极地地区,知道两极地区的地理位置、自然环境等情况,我们要形成求真务实的科学态度。

学生谈收获和体会。

总结升华。

板

书

知识导图的方式,呈现本节课的知识脉络。